Конструкции зданий

Основой конструктивного решения зданий является выбор конструктивной и строительной системы, а затем — конструктивной схемы.

Конструктивная система — это совокупность взаимосвязанных вертикальных и горизонтальных несущих элементов (конструкций) здания, обеспечивающих его прочность, жесткость и устойчивость.

Строительная система — это комплексная характеристика конструктивного решения сооружения по материалу и технологии возведения основных несущих конструкций. Строительные системы бывают традиционные, монолитные и полносборные.

Конструктивная схема здания представляет собой вариант конструктивной системы по признакам состава и размещения в пространстве основных несущих конструкций. Ее выбирают на начальной стадии проектирования с учетом объемно-планировочных, конструктивных и технологических требований. Фундаменты, стены, отдельные опоры и перекрытия соединяются между собой в пространстве, образуя несущий остов здания.

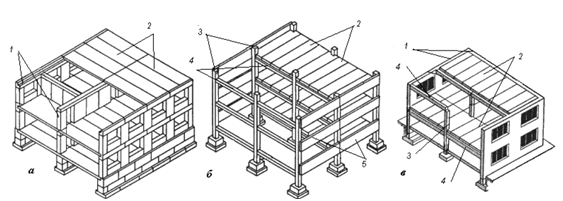

В зависимости от вида основных несущих элементов каркаса, здания имеют такие конструктивные типы: бескаркасный, каркасный, с неполным каркасом (рис. 1).

Проектирование общественных зданий: пример конструктивных решений на нашем объекте.

Рис. 1. Конструктивные типы общественных зданий: а — бескаркасный; б — каркасный; в — с неполным каркасом. 1 — несущие стены; 2 — междуэтажное перекрытия; 3 — колонны; 4 — ригель; 5 — самонесущие стены

Бескаркасные здания состоят из системы ячеек, образованных стенами и перекрытиями (рис. 1. а). Этот конструктивный тип зданий чаще всего распространен при строительстве жилых домов, школ и других общественных зданий.

В каркасных зданиях нагрузки от перекрытия принимаются каркасом (колонн, ригелей, пролетами, фермами). Каркасный тип здания представляет собой многоярусную пространственную систему, которая состоит из колонн и междуэтажных перекрытий (рис. 1. б). Поскольку несущими элементами в таких зданиях являются колонны, ригели и перекрытия, то стены выполняют в них ограждающую роль. Такой тип зданий чаще всего используют для зданий повышенной этажности, а также тогда, когда необходимо иметь помещение больших размеров, свободных от внутренних опор.

В зданиях с неполным каркасом (рис. 1. в) нагрузки от перекрытия принимается внутренним рядом колонн и внешними стенами. В этих зданиях внутренние стены заменяются внутренним каркасом, одним или несколькими рядами колонн, по которым укладываются ригели. На ригели опираются плиты перекрытия. Включение в несущий остов здания элементов внутреннего каркаса дает экономию стенового материала и увеличивает, при одинаковых размерах здания, ее полезную площадь.

Каждый конструктивный тип здания имеет несколько конструктивных схем, которые отличаются взаимным расположением несущих элементов.

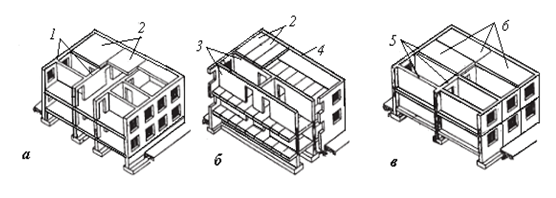

Для бескаркасных типов зданий (рис. 2) характерны такие конструктивные схемы:

— с продольным расположением несущих стен (в этом случае на продольные стены опираются плиты перекрытия);

Повреждаемость и методы усиления стальных конструкций покрытий зданий и конструкций инж. сооружений

— с поперечным расположением несущих стен (когда на поперечные стены опираются плиты перекрытия);

— с опиранием плит на продольные и поперечные стены (по контуру).

Рис. 2. Конструктивные схемы бескаркасных зданий: а — с продольным расположением несущих стен; б — с поперечным расположением несущих стен; в — с поперечными и продольными несущими стенами. 1 — внешние и внутренние несущие стены; 2 — плиты междуэтажного перекрытия; 3 — внутренние поперечные несущие стены; 4 — торцевая несущая стена; 5 — продольные и поперечные несущие стены; 6 — плиты перекрытия, опираются по контуру

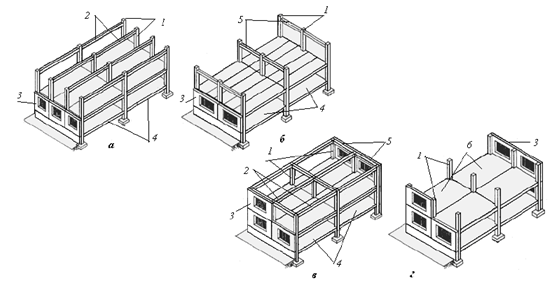

Здания каркасного типа (рис. 3) могут иметь схемы: с поперечным расположением ригелей, с продольным расположением ригелей, с перекрестным расположением ригелей, безригельные.

Рис. 3. Конструктивные схемы каркасных зданий: а — с поперечным расположением ригелей; б — с продольным расположением ригелей; в — с перекрестным расположением ригелей; г — безригельного. 1 — колонны; 2 — ригели; 3 — самонесущие стены; 4 — плиты межэтажного перекрытия; 5 — продольный ригель; 6 — между колонные плиты перекрытия

Здания с неполным каркасом (рис. 4.) могут иметь схемы: с продольным расположением ригелей, с поперечным расположением ригелей, безригельные.

Рис. 4. Конструктивные схемы зданий с неполным каркасом: а — с продольным расположением ригелей; б — с поперечным расположением ригелей; в — безригельная. 1 — внешние стены; 2 — колонны; 3 — междуэтажные плиты перекрытия; 4 — ригели; 5 — плиты перекрытия

По сравнению с конструктивным типом здания, конструктивные схемы дают глубокую характеристику особенностям несущего остова здания. Выбор конструктивной схемы влияет на объемно-планировочное решение здания и определяет тип его основных конструкций.

ИсточникКонструктивные типы и схемы зданий

По характеру статистической работы все несущие конструкции подразделяются на плоскостные и пространственные. В плоскостных конструкциях все элементы работают под нагрузкой автономно, как правило в одном направлении, и не участвуют в работе конструкций, к которым они примыкают.

В пространственных — все или большинство элементов работают в двух направлениях и участвуют в работе сопрягаемых с ними конструкций. Благодаря этому повышается жесткость и несущая способность пространственных конструкций и снижается расход материалов на их изготовление. Выбор типа и материала несущих конструкций при проектировании определяется величинами перекрываемых пролетов. При малых пролетах применяют простые плоскостные и стержневые конструкции, при больших — более сложные пространственные.

Конструктивный тип здания определяется пространственным сочетанием стен, колонн, перекрытий и других несущих элементов, которые образуют его остов.

В зависимости от пространственной комбинации несущих элементов различают следующие конструктивные типы зданий:

- — с несущими стенами (бескаркасные), в которых большинство конструктивных элементов совмещает несущие и ограждающие функции;

- — каркасные с четким разделением конструкций по их функциям — несущие и ограждающие. Пространственная система (каркас), состоящая из колонн, балок, ригелей и других элементов, вместе с перекрытиями в данном случае воспринимает все нагрузки, действующие на здание. Помещения от воздействия внешней среды защищаются наружными стенами;

- — с неполным каркасом, в которых, наряду с внутренним каркасом, несущими являются и наружные стены.

Конструктивный тип здания характеризуется также определенными материалами и видами основных его строительных элементов (крупных железобетонных блоков, панелей и т.п.).

Каждый из рассмотренных выше конструктивных типов зданий в свою очередь может иметь несколько конструктивных схем, которые отличаются особенностями расположения несущих элементов и их взаимосвязью.

Для бескаркасных зданий характерны следующие конструктивные схемы:

- — с продольными несущими стенами, на которые опираются перекрытия;

- — с поперечными несущими стенами, когда наружные продольные стены, освобожденные от нагрузки перекрытий, являются самонесущими;

- — совмещенная, — с опиранием перекрытий на продольные и поперечные стены.

Конструктивные схемы зданий с неполным каркасом могут быть:

- — с продольным расположением ригелей;

- — с поперечным расположением ригелей;

- — безригельными.

В этих схемах несущие внутренние стены заменены колоннами и перегородками между ними, что уменьшает расход стеновых материалов. Нагрузки от ригелей и перекрытий воспринимаются также и наружными стенами.

Стоечно-балочная конструкция является наиболее простой и распространенной среди плоскостных. Она состоит из вертикальных и горизонтальных стержневых несущих элементов.

Вертикальный элемент — стойка (колонна, столб) — представляет собой прямолинейный стержень, который воспринимает все вертикальные нагрузки от горизонтального элемента (балки), горизонтальные нагрузки, приходящиеся на стойку, и передает усилия от этих воздействий на фундамент. При этом сама стойка работает на сжатие и изгиб.

Горизонтальный элемент стоечно-балочной системы — балка (брус) — прямолинейный стержень, работающий на поперечный изгиб под действием вертикальных нагрузок. Сопряжения вертикальных и горизонтальных элементов могут иметь различную жесткость, что отражается на характере их совместной работы.

При шарнирном опирании балки обладают свободой горизонтальных перемещений и поворота на опоре, в связи с этим они передают на стойки только вертикальные усилия. При жестком сопряжении балки со стойкой обеспечивается совместность их деформаций и перемещений в узле сопряжения и возможность передачи изгибающего момента от балки на стойку. Такой вариант стоечно-балочной системы носит название рамы или рамной конструкции, а жесткий узел сопряжения балки со стойкой — рамного узла. Стоечно-балочные конструкции выполняют с различным числом пролетов и ярусов (этажей). Система несущих конструкций здания в виде многопролетной и многоэтажной стоечно-балочной конструкции называется каркасной системой.

По характеру статической работы различают три системы каркасов — рамную, рамно-связевую и связевую. В рамных каркасах все вертикальные и горизонтальные нагрузки воспринимают рамы с жесткими узлами.

Каркас, состоящий из поперечных и продольных рам (рамный каркас), обладает пространственной жесткостью: его деформации под влиянием силовых воздействий минимальны и не нарушают эксплуатационных качеств здания. Каркас из стоечно-балочных конструкций с шарнирными сопряжениями пространственной жесткостью не обладает. Для ее обеспечения вводятся специальные конструкции вертикальных связей, и вся система несущих конструкций здания называется каркасно-связевой или связевым каркасом. В качестве связей могут быть использованы отдельные стены (диафрагмы жесткости), рамы, раскосы и др.

В рамных и связевых каркасах горизонтальными диафрагмами жесткости служат конструкции перекрытий. Каркасные конструкции применяют в общественных зданиях при необходимости организации открытых внутренних пространств большой площади или многократной трансформации планировочных решений.

Стоечно-балочные конструкции зародились в глубокой древности. В современном строительстве стоечно-балочные конструкции выполняют преимущественно из железобетона, реже из стали или дерева либо в сочетании железобетона и стали (например, железобетонные колонны и стальные фермы). Конструктивные модификации элементов стоечно-балочных конструкций чрезвычайно разнообразны. Каркас проектируют, как правило, сборным железобетонным.

В действующем общесоюзном унифицированном каркасе для гражданских зданий принята сетка колонн 6Ч6,6Ч4,5 и 6Ч3, в ряде случаев применяют и другие — (6+3)Ч6; 9Ч6; (9+3+9)Ч6; (9+6+9)Ч6 м. Сечение всех колонн принято 300Ч300, 400Ч400 мм. Одноэтажные колонны приняты для этажей высотой 2,4; 3,0; 3,3; 3,6; 4,2; 4,8; 6,0; 7,2 м. Двухэтажные колонны — для этажей высотой 3,0; 3,3; 3,6 м. Трех- и четырехэтажные колонны — длиной до 14,4 м. Стыки колонн промежуточных этажей выполняют в уровне 730 мм над верхом ригелей перекрытия (для удобства монтажа). Фундаменты под колонны, в основном, отдельно стоящие.

Колонны устанавливаются в типовые сборные фундаменты стаканного типа или в сборные подколонники, опирающиеся на монолитные ступенчатые фундаменты.

Нижние колонны снабжены оголовником для стыка по высоте только сверху, верхние — только снизу, средние — с обеих сторон. Средние колонны могут быть высотой в один и два этажа. Наличие средних колонн высотой в один и два этажа позволяет более гибко комбинировать этажность и высоту в связи с особенностями функциональной схемы здания.

Конструкция каркаса запроектирована с частичным защемлением ригелей в колоннах. Практически принятые соединения можно считать шарнирным, так как узел сопряжения колонны с ригелем не способен воспринимать изгибающие моменты от ветровых нагрузок. Такой каркас не обладает рамными свойствами, а работает по связевой схеме. Все нагрузки, вызывающие горизонтальное перемещение каркаса, воспринимаются сквозными вертикальными диафрагмами жесткости.

Высота ригелей на опоре:

- — 300 мм для пролетов до 9 м включительно;

- — 600 мм для пролета 12 м;

- — 450 мм для легкого каркаса (рядовые);

- — 900 мм для тяжелого каркаса (рядовые);

- — 480 мм для легкого каркаса (фасадные).

Все ригели устанавливают на консоли колонн. Панели перекрытий в каркасных системах применяют многопустотные высотой 220 мм (для пролетов 6 и 9 м) и 300 мм (для пролета 12 м), ребристые и панели типа «ТТ» и «Т» высотой 600 мм (для пролетов 9 и 12 м).

ИсточникКонструктивные типы и схемы гражданских зданий, их пространственная жесткость.

Особенности пространственного расположения несущих элементов здания: стен, колонн и перекрытий определяют тот или иной конструктивный тип здания. Различают следующие конструктивные типы гражданских зданий.

Бескаркасные (с несущими стенами), образованные стенами и перекрытиями . Нагрузки от междуэтажных перекрытий воспринимаются наружными и внутренними стенами. Такой конструктивный тип широко применяют при возведении жилых домов, школ и других общественных зданий.

Каркасный , представляющий собой многоярусную пространственную систему из колонн и междуэтажных перекрытий. Несущей основой в таких зданиях служат колонны, ригели и перекрытия, а роль ограждающих элементов выполняют наружные стены. Такой конструктивный тип используют для возведения высотных зданий и там, где необходимы помещения значительных размеров, свободные от внутренних опор.

Неполный каркас, в котором наряду с внутренним рядом колон и нагрузку от междуэтажных перекрытий воспринимают наружные стены. В современных условиях такой конструктивный тип имеет ограниченное применение.

Детальное представление о типах зданий дает его конструктивная схема, характеризующая место-положение (в плане) несущих элементов здания.

Для бескаркасных типов зданий характерны следующие конструктивные схемы:

с продольным расположением несущих стен, на которые опираются междуэтажные перекрытия;

с поперечным расположением несущих стен, где наружные стены (кроме торцевых) — самонесущие, не воспринимающие нагрузки от перекрытий;

перекрестная — с опиранием плит перекрытия (по контуру) на продольные и поперечные стены.

Каркасному типу зданий присущи следующие схемы:

с поперечным расположением ригелей;

с продольным расположением ригелей.

Для обеспечения пространственной жесткости зданий требуются специальные меры.

В бескаркасных зданиях пространственная жесткость обеспечивается:

внутренними поперечными стенами и стенами лестничных клеток, связанными с продольными (наружными) стенами;

междуэтажными перекрытиями, связывающими стены между собой и расчленяющими их на отдельные ярусы по высоте.

В каркасных зданиях пространственная жесткость обеспечивается:

многоярусной рамой, образованной из колонн, ригелей и перекрытий и представляющей геометрически не¬изменяемую систему;

стенами жесткости, расположенными между колон-нами (на каждом этаже);

плитами-распорками, уложенными в междуэтажных перекрытиях (между колоннами);

стенами лестничных клеток и лифтовых шахт, связан пых с конструкциями каркаса;

надежным сопряжением элементов каркаса в стенах и узлах.

Этими конструктивными мерами обеспечивается устойчивость и пространственная жесткость бескаркасных п каркасных зданий.

Источник