Вскоре после начала производства первой серии, когда первые гидросамолеты RS 14 были переданы подразделениям итальянских ВВС, произошла серьезная авария, которая привела к длительной задержке в эксплуатации этого самолета.

В мае 1941 года 148-я эскадрилья получила свой первый гидросамолет RS 14 на авиабазе Винья-ди-Валле. Поскольку новые поплавковые гидросамолеты сильно отличались от более медленных устаревших летающих лодок Cant Z 501 Gabbiano, то первоначально RS 14 использовались для переобучения пилотов Z 501. В июне 1941 года после одного из таких полетов один из поплавков продемонстрировал постоянное смещение на несколько сантиметров. Первоначально считалось, что стойка разрушилась при воздействии чрезмерных нагрузок, но когда в августе 1941 года то же самое произошло снова с другим гидросамолетом, было начато тщательное техническое расследование и срочно потребовались доработки конструкции машины. Это было серьезным ударом для серийного производства, поскольку после получения заказов на более чем 150 машин уже было выпущено несколько десятков гидросамолетов RS 14.

Урок 14: Пешеходные переходы и места остановки маршрутных ТС

После нескольких испытаний было обнаружено, что дюралюминиевый сплав, использованный для изготовления части крыльев и стоек поплавков первых двенадцати гидросамолетов RS 14, имел механическую прочность ниже указанных расчетных значений. Фактическая прочность в некоторых случаях составляла 28 кг/мм², что было намного ниже указанного значения 40 кг/мм²; напряжение текучести также было снижено.

Это было вызвано неправильными процедурами термообработки рулонов из легкого сплава. В основном внешние и внутренние части рулонов из легкого сплава подвергались не одинаковым режимам термической обработки. Поскольку качество термообработки обычно проверялось на образцах, вырезанных из внешних частей листов металла, эта проблема была обнаружена слишком поздно. Таким образом, жесткие посадочные нагрузки привели к деформации частей конструкции крыла, а не стоек, как это было предполагалось первоначально.

Поэтому необходимо было демонтировать консоли крыльев с уже изготовленных самолетов и усилить их конструкцию. В том, что касается элементов, работающих на растяжение, то стрингеры были полностью заменены, а что касается элементов, работающих на растяжение, то они были удвоены, что привело к увеличению массы конструкции. После всех изменений штаб итальянских ВВС официально подтвердил, что максимальная эксплуатационная перегрузка RS 14 все еще превышает 7g.

Серийные самолеты

Из-за этих дефектов материала и связанных с ними конструктивных изменений общая задержка производства была такова, что большинство подразделений итальянских ВВС получили свои RS 14 намного позже, чем ожидалось. Так, например, 170-я эскадрилья 83-й группы разведки над морем (83° Gruppo Ricognizione Marittima) получила первые RS 14 лишь в конце марта 1942 года.

1962 Испытания ракеты средней дальности Р-14У с ядерным зарядом

Вскоре выяснилось, что еще одним слабым местом гидросамолета была его силовая установка. 14-цилиндровый радиальный двигатель FIAT A 74 развивал выходную мощность 840 лошадиных сил, но пилоты боевых частей чувствовали, что их самолетам не хватает мощности; летчики горько шутили, что моторы развивают «840 ослиных сил». Поскольку в боевой обстановке самолеты были вынуждены летать на полной мощности силовых установок, то их двигатели нуждались в тщательном и частом обслуживании. Время между капитальными ремонтами составляло всего 150 летных часов (около дюжины разведывательных вылетов), но редко двигатель мог работать без отказов дольше 140 часов. Выхлопные клапаны – самые горячие части поршневого двигателя – были самой серьезной проблемой.

Вращение воздушных винтов в противоположных направлениях было хорошим техническим решением, но вскоре выяснилось, что двигатель с винтом, вращающимся по часовой стрелке (если смотреть спереди), был более склонен к полным и неожиданным отказам, чем другой двигатель. Эта проблема, которая, предположительно, возникла из-за конструкции системы смазки, вынудила пилотов поддерживать работу обоих двигателей на режиме минимальной мощности, что снижало летные характеристики машины.

Из-за более плотной двухрядной компоновки техническое обслуживание двигателей FIAT A 74 было более трудным, чем обслуживание однорядных двигателей компании Piaggio, которыми были оснащены поплавковые гидросамолеты CRDA Cant Z 506 Airone. Особенно заметно это было, когда гидросамолеты стояли на якоре.

Мореходные характеристики RS 14 были не такими хорошими как у Cant Z 506, который славился отличной конструкцией своего корпуса. Причем эта летающая лодка была гораздо крупнее, чем RS 14. По этим причинам, а также из-за значительного увеличения массы серийные гидросамолеты RS 14 не могли эксплуатироваться в условиях сильного волнения. Во время взлета в условиях морской зыби пилоты гидросамолетов иногда теряли управление. Также сообщалось о приводившем к катастрофам капотировании.

Вследствие отсутствия подходящих двигателей мало что можно было сделать для исправления сложившейся ситуации.

Производство самолета было продолжено, и были выпущены три серии машин, отличавшиеся друг от друга небольшими изменениями, такими как, например, конструкция роговой компенсации руля направления.

В период с 1939 по 1943 год завод компании FIAT-CMASA в Марина-ди-Пиза изготовил 168 гидросамолетов RS 14. 31 августа 1943 года завод был полностью разрушен во время массированного налета бомбардировщиков союзников. Сообщалось, что на завод были сброшены примитивные напалмовые бомбы.

Впоследствии несколько RS14 были собраны из уже изготовленных деталей, а другие отремонтированы на замаскированном заводе по сборке и техническому обслуживанию, который был расположен недалеко от Пизы на берегу озера Массачукколи [11] .

Истребитель-бомбардировщик AS 14

Когда разразилась война и начались боевые действия в Северной Африке, итальянское министерство авиации было очень обеспокоено бронетехникой, которую англичане использовали для преследования итальянских войск в Ливийской пустыне. Поэтому штабом ВВС Италии были выдвинуты требования к скоростному самолету-истребителю танков. Основным вооружением самолета должна была стать легкая противотанковая пушка, жестко установленная в фюзеляже. В ответ на требования спецификации были изготовлены несколько прототипов, среди которых были Romeo Ro 51 и FIAT-CANSA FC 20.

В компании FIAT-CMASA модифицировали свой поплавковый гидросамолет RS 14 в самолет с колесным шасси. Морское зенитное орудие Breda 37/54 (37 мм; длина ствола 54 калибра) с боезапасом 36 бронебойных снарядов было установлено на нижней части фюзеляжа с дульной частью, слегка выступающей из новой цельной носовой части.

Для уничтожения живой силы противника и небронированных целей самолет оснащался шестью – восемью 12,7-мм пулеметами. Четыре пулемета были установлены на консолях крыла снаружи зон ометания винтов и еще два или четыре – в носовой части фюзеляжа (рис. 9).

Поскольку установленный в башне 12,7-мм пулемет мог вести огонь вперед, что позволяло увеличить эффективную огневую мощь при тактической поддержке с воздуха. Оборонительные 7,7-мм пулеметы в бортах фюзеляжа были сохранены, но размещение бомб в фюзеляже уже не предусматривалось. Прототип не имел подкрыльевых узлов подвески, но подразумевалось, что они будут установлены на серийных машинах.

Рисунок 9. Прототип тяжелого истребителя-бомбардировщика FIAT-CMASA AS 14 на заводе в Марина-де-Пи за; 1943 год

Экипаж был сокращен с пяти до трех человек. Пилот получил бронеспинку сиденья толщиной 8 мм и бронированное лобовое стекло, которое несколько отличалось по форме от бронестекла гидросамолета RS 14. Общая толщина многослойной стеклянной панели лобового стекла составила 140 мм.

Первый стрелок управлял башней с 12,7-мм пулеметом, в то время как второй стрелок управлял противотанковой пушкой, боеприпас которого был расположен за передним отсеком экипажа. Казенная часть пушки, общая длина которой составляла около 2 метров, была удобно расположена для обслуживания, так как находилась в середине передней части фюзеляжа.

Взлетная масса тяжелого истребителя-бомбардировщика AS 14 составляла 8150 кг, и расчетная скорость была равна 440 км/ч. Топливные баки находились в фюзеляже и в консолях крыла. Основные стойки шасси убирались в доработанные моторные гондолы; хвостовые колесо должно было быть неубирающимся.

Единственный прототип этого самолета был построен на заводе в Марина-ди-Пиза в 1942 году и, получив макет 37-мм пушки и полное пулеметное вооружение, в испытательных полетах показал удовлетворительные результаты. В августе 1943 года прототип AS 14 под управлением Эцио Гуерра совершил перелет из Пизы в Гуидонию. На борту этого самолета находился авиамеханик Сильвано Джаннесси (Silvano Giannessi), принявший участие в нескольких испытательных полетах гидросамолета RS 14.

Вскоре после перелета прототип AS 14 был уничтожен на аэродроме испытательного центра Гуидония, где машина должна была пройти программу испытательных полетов.

История эксплуатации RS 14

С 1941 года гидросамолетами RS 14 оснащались несколько морских разведывательных эскадрилий, в основном из состава 83-й и 85-й авиагрупп. Первой частью, перевооруженной на RS 14, стала 148-я эскадрилья. 83-я и 85-я авиагруппы морской разведки были развернуты на различных южных аэродромах, в основном на Сицилии (Аугуста, Марсала) и Сардинии (Кальяри-Эльмас). Другими базами, с которых действовали гидросамолеты RS 14, были Таранто, Бриндизи и Тобрук. Некоторые подразделения действовали с баз на Корсике, а затем и в центральной Италии, например, с озера Массачукколи.

В то время как большинству самолетов Королевских ВВС Италии было официально присвоено имя, RS 14 его не получил, и в частых гидросамолеты называли «erre esse» (т.е. RS).

После перемирия дюжина гидросамолетов RS 14 находилась на базах в Таранто, Элмасе и Бриндизи и действовала в составе Королевских ВВС Италии совместно с авиацией союзников. Сообщается, что один гидросамолет RS 14 был доставлен в Тунис, где он был передан ВВС армии США для проведения летных испытаний.

Предположительно некоторые гидросамолеты RS 14 состояли на вооружении военно-воздушных сил пронацистской Итальянской социальной республики. Некоторые из этих машин были захвачены немцами, которые потеряли несколько RS 14 по время перегонки гидросамолетов на базы в Германии и южной Франции. По крайней мере один из них был сбит швейцарскими истребителями в Альпах.

После окончания боевых действий несколько оставшихся пригодных к полетам RS 14 использовались в качестве почтовых самолетов подразделениями военной связи Королевских ВВС Италии (позднее после референдума о судьбе монархи – Итальянская военная авиация [Aeronautica militare italiana]). Предполагается, что последний раз RS 14 поднимались в воздух в 1948 году.

Ни один гидросамолет RS 14 не уцелел; большая часть машин была разобрана на части и отправлена на слом, а остальные были затоплены. Через несколько лет после окончания войны во время проведения строительных работ в гавани Аугуста затонувший гидросамолет RS 14 был обнаружен и затем демонтирован.

Из всей машины был спасен только один двигатель FIAT A 74, который был использован в качестве памятника экипажам самолетов-разведчиков, действовавших с данной авиабазы. Благодаря усилиям покойного Туллио Маркона (Tullio Marcon) (15, 20) этот авиамотор хранится в городском музее Аугусты. Некоторые элементы оборудования поплавкового гидросамолета RS 14, такие как башня Lanciani ∆E, можно увидеть в Музее военно-воздушных сил в Винья-ди-Валле, что неподалеку от Рима. Топливный насос гидросамолета RS 14 хранится на факультете промышленного и гражданского строительства Пизанского университета вместе с большой моделью второго прототипа.

В 2009 году RS 14 в очень плохом состоянии был найден в Генуэзском заливе у Финале Лигуре (рис.10). Сообщается, что это один из трех захваченных немцами гидросамолетов RS 14, которые летом 1944 года были перехвачены истребителями союзников и которые были принуждены совершить вынужденную посадку [12] . Еще один затонувший RS 14 находится у гавани Бастии [13] , на Корсике. Этот гидросамолет перевернулся и выглядит лучше, чем обломки у Финале-Лигуре.

![Рисунок 10. Обломки гидросамолета RS 14 неподолеку от Финале-Лигуре. Слева направо: хвостовое оперение, обломки фюзеляжа, левый поплавок и левый двигатель (любезно предоставлено Марко Колманом [Marco Colman])](https://alternathistory.com/wp-content/uploads/2022/02/Forgotten_aircraft_-the_aeroplanes_of_CMASA-10.jpg)

Рисунок 10. Обломки гидросамолета RS 14 неподолеку от Финале-Лигуре. Слева направо: хвостовое оперение, обломки фюзеляжа, левый поплавок и левый двигатель (любезно предоставлено Марко Колманом [Marco Colman])

[11] по этой причине существуют противоречивые данные об общем объеме производства

[12] “La Stampa” 19 october 2009 (Savona e provincia); Broadcast service by RAI 1 TV “Linea Blu” October 2nd 2010

Источник: alternathistory.com

Стратегический ракетный комплекс 15П014 (Р-36М)

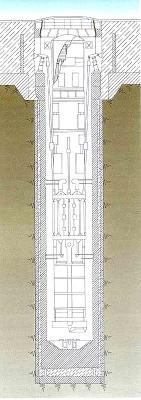

Стратегический ракетный комплекс 15П014 (Р-36М) с тяжёлой ампулизированной межконтинентальной стратегической ракетой (МБР) 15А14 и шахтной пусковой установкой 15П714 повышенной защищенности типа ОС, третьего поколения был создан в КБ «Южное» (г. Днепропетровск) под руководством В.Уткина.

Бросковые испытания ракеты с целью отработки параметров старта начались в январе 1970 года, лётные испытания проводились с 21 февраля 1973г.

Моноблочный вариант ракеты Р-36М был принят на вооружение 20 ноября 1978г. 29 ноября 1979г. на вооружение принята усовершенствованная МБР 15А14 с головной частью 15Ф143У в составе комплекса 15П014. Первый ракетный полк с МБР Р-36М заступил на боевое дежурство 25 декабря 1974г. (грн. Домбаровский, командир Н.И. Коргоненко).

В декабре 1972 года в КБСМ в соответствием Постановлением Правительства СССР был разработан проект стартового комплекса повышенной защищенности 15П014П. Решение задачи повышения защищенности стало возможным благодаря перспективности основных схемно-конструктивных решений и оптимальности общей компоновки ПУ.

Ракетный полк с ШПУ повышенной защищённости заступил на боевое дежурство 30 ноября 1975г. (грн. Домбаровский, командир А.Д. Григорьев). Максимальное число развёрнутых ракет было в 1979г. – 190 единиц.

Реализация прогрессивных технических решений принятых при разработке Р-36М позволила создать самый мощный в мире боевой ракетный комплекс, превосходящий предшествующий ему комплекс Р-36 :

- по точности стрельбы — в 3 раза;

- по боеготовности — в 4 раза;

- по энергетическим возможностям ракеты — в 1.4 раза

- по защищенности пусковой установки — в 15-30 раз;

- по степени использования объема ПУ — в 2.4 раза;

- по первоначально установленному гарантийному сроку эксплуатации — в 1,4 раза.

В 1980г. ракеты 15А14, находившиеся на боевом дежурстве, были переоснащены без извлечения из ШПУ усовершенствованными РГЧ с жидкостной ступенью наведения, созданной к тому времени для ракеты 15А18. Под новым обозначением 15А18-1 ракеты продолжили боевое дежурство в течение 10 и более лет сверх гарантийного срока.

В 1982г. МБР Р-36М были сняты с боевого дежурства и заменены ракетами Р-36МУТТХ (15А18).

МБР Р-36М получила на западе обозначение SS-18 mod 1,2,3 «Satan» (РС-20А).

Двухступенчатая ракета Р-36М была выполнена по схеме «тандем» с последовательным разделением разгонных ступеней, и конструктивно включала первую, вторую и боевую ступени. Корпус первой ступени состоит из переходного отсека, топливного отсека, боковой защиты двигательной установки и поддона. Корпус второй ступени имеет в своём составе топливный отсек и теплозащитный экран. Баки окислителя и горючего разделены промежуточным совмещённым днищем. Вдоль корпуса ракеты проходят трубопроводы пневмогидравлической системы и бортовая кабельная сеть, закрытые кожухом.

Из состава ракеты 15А14 были исключены сухие отсеки, за исключением межступенного переходника II ступени. На II ступени ракеты применен цельносварной топливный отсек. В баке «Т» образована полость, в которой размещен основной двигатель II ступени. Смежные днища баков I ступени выполнены эквидистантными, а нижнее днище бака горючего I ступени — вогнутым (с целью уплотнения компоновки ДУ I ступени). Все это позволило при сохранении диаметра и некотором (на 400 мм) уменьшении суммарной длины первых двух ступеней ракеты, по сравнению с ракетой 8К67, увеличить запас топлива на 11%.

Основные двигатели обеих ступеней выполнены по замкнутой схеме, с высоким давлением в камерах. На I ступени применена ДУ (РД-264), состоящая из четырех однокамерных двигателей 15Д117 разработки КБЭМ (главный конструктор – В.П. Глушко), шарнирно закреплённых на раме в хвостовой части ступени. Отклонение двигателей по командам системы управления обеспечивает управление полётом ракеты. ДУ II ступени состоит из основного однокамерного двигателя 15Д7Э (РД-0229), размещённого внутри тороидального бака горючего и четырехкамерного рулевого двигателя 15Д83 (РД-0230) открытой схемы разработки КБХА (тяга в пустоте – 90 т).

В пневмогидравлической схеме (ПГС) ракеты реализован ряд принципиально новых решений, позволивших значительно упростить конструкцию и схему работы ПГС, уменьшить количество элементов автоматики, исключить необходимость проведения профилактических работ с ПГС и повысить ее надежность при снижении веса. Особенностями ПГС ракеты являются полная ампулизация топливных систем ракеты после заправки с периодическим контролем давления в баках и исключение сжатых газов с борта ракеты. Это позволило увеличить время нахождения РК в полной боевой готовности до 10-15 лет с потенциальной возможностью эксплуатации до 25 лет.

Для предварительного наддува баков впервые разработана и внедрена схема химического наддува — путем впрыска основных компонентов топлива на зеркало жидкости в топливных баках. Введен «горячий» наддув баков окислителя и горючего (Т=450±50°С) с регулированием соотношения компонентов К газогенераторов. Разделение 1-й и 2-й ступеней – газодинамическое по холодной схеме обеспечивалось срабатыванием разрывных болтов, вскрытием специальных окон и истечением через них газов наддува топливных баков.

На ракету устанавливалась автономная инерциальная система управления, работу которой обеспечивал бортовой вычислительный комплекс. Удачно выбранный и успешно реализованный комплекс вычислительных характеристик (разрядность 16, объём ОЗУ 512-1024 слов, объём ПЗУ 16 К слов, быстродействие 100 тыс. опер/сек.), надёжная элементная база обеспечил этой бортовой ЭВМ уникальный срок жизни — около 25 лет, а её несколько модернизированный вариант находится в эксплуатации на боевом дежурстве и в настоящее время.

Для повышения надёжности БЦВК все его основные элементы имели резервирование. В процессе боевого дежурства бортовая вычислительная машина обеспечивала обмен информацией с наземными устройствами. Наиболее важные параметры технического состояния ракеты контролировались системой управления. Применение БЦВК позволило добиться высокой точности стрельбы.

КВО точек падения боевых блоков составило 430м. Разработчик системы управления – КБ «Хартрон»; производитель – НПО «Хартрон».

Принципиальные схемы ракеты и системы управления разработаны исходя из условия возможности применения трех вариантов ГЧ (в т.ч. и с самым мощным спецзарядом — ГЧ 15Ф141):

- Лёгкая моноблочная (с зарядом мощностью 8Мт) с дальностью полета 16000км (см.схему);

- Тяжёлая моноблочная (с зарядом мощностью 20Мт) с дальностью полета 11200км;

- Разделяющаяся ГЧ (РГЧ) (см.схему) в двух комплектациях:

- 10 боевых блоков с зарядом мощностью 0.4 Мт

- или 4 боевых блока с зарядом мощностью 1.0 Мт и 6 боевых блоков с зарядом мощностью 0.4 Мт.

Одной из наиболее сложных была задача выбора принципиальной схемы и характеристик разделяющейся головной части — принципиально нового вида боевого оснащения ракеты. На основании анализа различных вариантов принципиальной схемы и схемы полета РГЧ при разработке была принята схема головной части с автономной ДУ. Разделяющаяся ГЧ выполнена унифицированной под три варианта комплектации ее боевыми блоками и получила обозначение 15Ф143У. При создании первых РГЧ с индивидуальным наведением боевых блоков (ББ) решалась проблема выбора типа ДУ (ЖРД или ТТРД) для перенацеливания и построения боевых порядков ББ и ложных целей. Предпочтение было отдано ТТРД, удовлетворяющему требованиям по энергомассовым параметрам, компонуемости при «разнокалиберном» составе ББ и имеющем определенные эксплуатационные преимущества.

КБ «Южное» и НПО «Алтай» разработали для РГЧ две модификации ДУ — 15Д161 и 15Д221, в конструкции которых были реализованы следующие принципиально новые решения:

частично скрепленные с корпусом заряды торцевого горения на основе эластичных безметальных низкотемпературных смесевых твердых топлив, что позволило обеспечить массовое совершенство, необходимое длительное время работы и приемлемые условия по работоспособности органов управления;

Все головные части ракеты оснащаются усовершенствованным комплексом средств преодоления ПРО, разработанным в ЦНИРТИ. Для комплекса средств преодоления ПРО ракеты 15А14 впервые были созданы квазитяжелые ложные цели, позволяющие имитировать характеристики боевых блоков практически по всем селектирующим признакам на внеатмосферном участке траектории и значительной части атмосферного. На нисходящем АУТ движение ББ имитируется благодаря применению специального твердотопливного двигателя «разгона», не имеющего аналогов в мировой практике, прогрессивно (в 20 раз) возрастающая тяга которого компенсирует силу аэродинамического торможения ложной цели.

Одним из радикальных технических решений по комплексу 15П014, в значительной степени определившим высокий уровень его характеристик, явилось применение минометного старта ракеты из ТПК. Впервые в мировой практике была разработана и внедрена минометная схема старта тяжелой жидкостной МБР. Созданные КБ «Южное» и ЛНПО «Союз» пороховые аккумуляторы давления с прогрессивными и стабильными расходными характеристиками позволили получить оптимальные режимы движения ракеты при старте из ТПК и на начальном участке траектории. При этом требуемый закон изменения давления газов в подракетном пространстве был обеспечен моноблочными зарядами с прогрессирующей поверхностью горения и схемой из нескольких последовательно работающих ПАДов.

Для ракеты 15А14 КБСМ были созданы высокозащищенные шахтные пусковые установки 15П714 на базе пусковой установки «ОС-67» ракеты 8К67 путем упрочнения строительной части сооружения, замены металлоконструкций ствола и оголовка, установки новой защитной крыши ПУ и системы амортизации. Конструкция ПУ предусматривает ее строительство (или реконструкцию ПУ «ОС-67») индустриальными методами с применением распространенных строительных материалов — сборного железобетона, конструкционных сталей.

Ракета эксплуатируется в ТПК 15Я53. Полная сборка ракеты, стыковка ее с системами, размещаемыми на ТПК, и проверки производятся на заводе-изготовителе. ТПК снабжен пассивной системой поддержания влажностного режима ракеты при нахождении ее в ПУ. Корпус ТПК выполнен из высокопрочного стеклопластика. Эксплуатация ракеты в ТПК и применение минометной схемы старта позволили:

- исключить необходимость в оголовке пусковой установки;

- упростить вопросы амортизации наземной проверочно-пусковой аппаратуры за счет размещения ее на амортизируемом ТПК;

- обеспечить более полное использование объема пусковой установки; о существенно упростить конструкцию и уменьшить внутренний диаметр ПУ за счет исключения внутреннего стакана, газоходов, газоповоротных решеток;

- уменьшить объем работ на ПУ, а также сократить сроки постановки комплекса на боевое дежурство и проведения регламентных работ.

Система амортизации ТПК в ШПУ — маятникового типа, горизонтальная — двухпоясная с гидродемпферами, вертикальная — с пневматическим амортизатором, оснащенным резинокордной оболочкой (РКО) торового типа. Для обеспечения большей надежности и герметичности узел РКО состоял из двух элементов: силовой РКО и герметизирующей камеры, которую получали из чистого бутил-каучука литьем под давлением.

Герметизирующая камера вставлялась внутрь силовой РКО, а ее борта (наружный и внутренний) привулканизировались к плунжеру и корпусу амортизатора. Амортизатор был разработан в виде ампулы с одним заправочным отверстием, которое заваривалось после заправки амортизатора сжатым азотом. Статическое усилие амортизатора составляло 140 тс (статическое давление 53.6 кгс/см2).

Контроль усилия амортизатора осуществлялся тремя динамометрами растяжения ДОРМ-50, которые устанавливались между плунжером и корпусом. В последующей модификации пневмоамортизатора заправочный штуцер не заваривался, а после заправки пневмоамортизатора в полости заправочного щтуцера создавался гидрозатвор. Контроль давления пневмоамортизатора мог производиться неоднократно с помощью специального приспособления, устанавливаемого на заправочный штуцер. В таком исполнении пневмоамортизатор использовался в системах амортизации ШПУ комплекса 15П014 и в последующих БСК для ракеты Р-36М и ее модификаций, вплоть до настоящего времени.

Ракета, помещённая в транспортно-пусковой контейнер, устанавливалась в шахтную пусковую установку и в заправленном состоянии могла находиться на боевом дежурстве длительное время.

Подготовка к старту и пуск ракеты осуществлялись автоматически после получения системой управления пусковой команды. Наиболее важные параметры ракеты находились под постоянным контролем, что повышало надежность выполнения боевой задачи. Чтобы исключить несанкционированное применение ракетно-ядерного оружия, система управления принимала к исполнению только команды с определённым кодовым ключом. Реализовать такой алгоритм позволило внедрение на всех командных пунктах РВСН новой системы централизованного управления.

Боевое применение комплекса обеспечивалось в любых метеоусловиях, при температуре воздуха от -40 до +50С и скорости ветра у поверхности земли до 25 м/с, в том числе после ядерного воздействия по БРК.

| Общие характеристики | |

| Максимальная дальность стрельбы, км: — ГЧ «тяжелого» класса — ГЧ «легкого класса |

11200 10500 — 16000 |

| Точность стрельбы (на дальность 10000 км), км | ±1.6 |

| Обобщенный показатель надежности | 0.91 |

| Время пуска из полной боевой готовности, с | 62 |

| Стойкость ракеты к поражающим факторам ЯВ в полете | 1 уровень |

| Гарантийный срок нахождения на боевом дежурстве при регламенте 1 раз в 3 года, лет | 10 |

| Ракета 15А14 | |

| Диаметр, м | 3 |

| Длина (с РГЧ), м | 33.65 |

| Стартовый вес ракеты, тс: — с ГЧ «тяжелого» класса — с ГЧ «легкого» класса — с РГЧ |

209.2 208.3 210.4 |

| Вес головной части, кгс: — с «тяжелым» боевым блоком — с «легким» боевым блоком — с 10 боевыми блоками |

6565 5727 7823 |

| Вес топлива, тс: — I ступени — II ступени |

150.5 37.6 |

| Полетная надежность | 0.958 |

| Коэффициент энерговесового совершенства Gпг/Go, кгс/тс | 36.7 |

| Характеристики ДУ | |

| Тяга ДУ (на земле/в пустоте), тс: — I ступени — II ступени |

424.8/461.2 — / 77.5 |

| удельный импульс ДУ (на земле/в пустоте), с: — I ступени — II ступени |

293.3/318.4 — / 325.5 |

| Давление в камере сгорания основного двигателя, кгс/см2: — I ступени — II ступени |

210 |

С 1973 по 1975 гг. на 5 НИИП проведены летно-конструкторские испытания (ЛКИ) комплекса со всеми видами боевого оснащения ракеты. Из 43-х пусков 36 были успешные. Отказы при ЛКИ были обусловлены конструктивными недоработками и производственными дефектами при изготовлении. Причины однозначно установлены и устранены. Фактическая полетная надежность ракеты с учетом проведенных доработок и мероприятий по обеспечению качества изготовления составляет 0,958.

Началу летных испытаний предшествовал большой объем наземной отработки новых схемных и конструктивных решений, включая бросковые испытания. Успешная отработка комплекса подтвердила правильность и прогрессивность принятых технических решений.

Вариант ракеты с разделяющейся головной частью из 8 блоков вышел на испытания в 1975г. Моноблочная ГЧ 15Б86 с ББ «легкого» класса проходила ЛКИ на ракете 15А14 до апреля 1976 г. и была принята на вооружение в составе ракеты 15А14 отдельным постановлением в 1978 г.

С июля 1978 г. по август 1980 г. на ракете 15А14 проводились ЛКИ экспериментальной самонаводящейся ГЧ 15Ф678 («Маяк-1») с двумя вариантами визирования (по радио-яркостным картам местности и по картам рельефа местности). ГЧ 15Ф678 на вооружение не принималась. Всего проведено 95 пусков.

Источник: missilery.info

РЭС-14

Характеристики и фотографии телефонного реле РЭС-14

Реле постоянного тока типа РЭС-14

Реле РЭС-14 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в оборудование автоматических телефонных станций (АТС).

Разработчик: Реле РЭС-14 предположительно разработано в промежутке между 1961 — 1965 годами в ОКБ-3 завода Красная заря. Реле РЭС-14 было скопировано с реле типа R65, производимого с начала 1960-годов Чехословацкой фирмой Тесла. В Книге [1] указано, что «Послевоенное производство телефонных реле на заводе «Красная заря» велось в цехах № 5 (реле РПН) и № 14 (РЭС14)», но я считаю, что про РЭС-14 это было написано ошибочно, вероятней всего, имелось в виду какое-то другое телефонное реле (может, РКМ-1?), которое производили на Красной заре. В подтверждение этой версии в переизданном издании книги [2] информация про реле РЭС-14 отсутствует полностью.

Производители: Завод Красная Заря, Ереванский релейный завод, Антрацитовский релейный завод, Рижский завод ВЭФ, Харьковское ПО «Радиореле»

Ввиду того, что наша релейная промышленность не могла полностью обеспечить потребность в реле РЭС-14, для СССР их делали и фирмы иностранных государств, например: Telcom-Telfa (Польша, г. Быдгощ), Telkom-ZWUT (Польша, г. Варшава), Tesla (ЧССР).

Реле РЭС-14 снято с производства в 19?? году (встречаются образцы 1994 г.в.). Телефонные реле РЭС-14 производились по техническим условиям РС0.450.037 ТУ.

Аппаратура (техника) в которой применялось реле

В автоматических телефонных станциях координатной системы: АТСК, АТСК-У, АТСК-100/2000

Конструкция и принцип действия

Реле РЭС-14 является не зачехлённым, одностабильным, двухпозиционным, малогабаритным электромагнитным реле.

Основными частями реле РЭС-14 является магнитная и контактные системы.

Магнитная система реле РЭС-14 очень похожа на магнитную систему телефонного реле РКМ-1 (Реле Круглое Малогабаритное). Телефонное реле РКМ-1 было разработано в конце 1940-х годов в ОКБ завода Красная Заря.

Магнитная система реле РЭС-14 состоит из корпуса (ярма), якоря и сердечника с одетой на него катушкой с обмотками.

Корпус выполнен из стали и имеет форму буквы «Г». Сердечник одним концом приварен к корпусу, а на другой его конец насажен полюсный наконечник в виде стальной шайбы. Некоторые типы реле РЭС-14 имеют замедление на отпускание. В магнитной системе замедленных реле на сердечнике дополнительно надета медная трубка.

Якорь реле РЭС-14 изготовлен из листовой стали и также имеет форму буквы «Г», он удерживается на корпусе плоской пластинкой, прикрученной к корпусу двумя винтами. Одна часть якоря, обращенная к полюсному наконечнику, имеет встроенную полоску отлипания, выполненную из пластмассы. Другая часть якоря (при срабатывании реле) при помощи мостика, выполненного из гетинакса, передает усилие контактным пружинам и, таким образом, контакты меняют свое положение. Для возврата якоря и контактов в первоначальное положение (после снятия напряжения с обмоток реле) используются две плоские возвратные пружины, которые одними концами удерживаются в контактном пакете, а другими концами упираются в гитенаксовый мостик.

Каркас катушки реле РЭС-14 выполнен из пластмассы и может сниматься с сердечника. В заднюю щеку катушки запрессовано шесть выводных штифтов. Катушка в зависимости от паспорта может содержать на себе одну, две или три обмотки.

Рисунок 1. Телефонное реле РЭС-14

1 – выводные штифты контактов; 2 – ряды контактных пружин; 3 – фиксирующая пружинная скоба; 4 – возвратные пружины; 5 – металлическая кассета; 6 – контактные пружины с контактами; 7 – выводные штифты обмоток; 8 – каркас катушки; 9 – обмотки; 10 – полюсный наконечник; 11 – якорь; 12 – полоска отлипания; 13 – винты крепления реле на шасси; 14 – гетинаксовый мостик; 15 – корпус (ярмо)

Контактная система реле РЭС-14 может иметь от 2 до 6 рядов контактных пружин. Каждый ряд имеет 4 контактные пружины, запрессованные у основания в пластмассовую колодку. Контактные пружины с неподвижными контактами запрессованы в пластмассовые колодки с двух сторон.

С одной стороны, на контактные пружины приварены контакты, с другой стороны к ним при помощи пайки присоединяются внешние провода. Все ряды собираются вместе (друг на друга) и образуют общий контактный пакет. Контактный пакет вставляется в кассету, выполненную из металла и приваренную к корпусу реле. Пакет сверху стягивается пружинной скобкой без винтов и гаек. Кассета с двух противоположных сторон имеет ступенчатые окошки, в которые вставляются выступы пластмассовой колодки неподвижных контактных пружин.

Максимальное количество контактных пружин реле РЭС-14 может достигать 24, например, из них можно получить 8 контактных групп с переключающими контактами или 12 контактных групп с замыкающими контактами. Кроме описанных также можно получить контактные группы:

— с размыкающими контактами;

— с контактами последовательного действия, обеспечивающими ускоренное замыкание по отношению к замыкающим контактам;

— с контактами с опаздывающим размыканием по отношению к контактам этого же реле на размыкание;

— с контактами, обеспечивающими безобрывное переключение.

Материал контактов реле РЭС-14 в зависимости от паспорта может быть Ср999 (серебро), сплав ПлИ-10 (платина – иридий), сплав ПдСр-30 (палладий – серебро).

Внешние провода к реле РЭС-14 присоединяются при помощи пайки. На шасси аппаратуры реле РЭС-14 крепится при помощи двух винтов, для чего в корпусе реле имеется два отверстия с внутренней резьбой. Рабочее положение реле – боковое, контактным набором сбоку.

Краткие технические характеристики

Входные параметры:

Ток срабатывания: 2- 208 мА в зависисмоти от паспорта

Выходные параметры:

Ток коммутируемый контактами: 0,1 — 1 А

Номинальное напряжение контактов: 66 В

Габариты: 49 х 23 х 82 мм (В х Ш х Д)

Вес: не более 220 г.

Дополнительная информация (источники информации)

Источник: museumrza.ru