Транспорт – одна из отраслей материального производства с некоторыми особенностями:

— не создается новых вещественных продуктов

— служит для осуществления сообщений и как средство связи

— основное производственное значение – перемещение грузов

— при перемещении чего-либо обеспечивает полезный эффект неотделимый от транспортного процесса.

Одним из видов современного транспорта является автомобильный транспорт, образующий вместе с автомобильными дорогами экономически единую отрасль. Дорога и автомобиль – два составных технических элемента транспорта, развитие которого находится в постоянном диалектическом единстве и взаимной обусловленности и направлено на достижение минимума совокупных транспортных издержек.

Развитие подвижного состава выражается в его грузоподъемности, увеличения технических скоростей движения, появление специализированного по видам груза подвижности состава. Увеличение объемов транспортной работы, а, следовательно, и количество транспортных единиц предъявляет новое требование к развитию сетей автомобильных дорог и городских улиц в отношении роста протяженности, повышение их технического уровня и безопасности движения. С другой стороны состояние дорожной сети – важнейшая исходная предпосылка при создании и развитии подвижности состава. Россия в силу географических и исторических условий заметно отстает от развития стран по протяженности и техническому уровню современных автомобильных дорог.

По состоянию на 01.01.2010 г. Протяженность автомобильных дорог общего пользования в РФ составила 579,1 тыс. км (в т.ч.: федеральные — 46,5 тыс. км; территориальные – 532,6 тыс. км), из которых твердое покрытие имеет – 523,0 тыс. км дорог. Протяженность ведомственных дорог составляет 346 тыс. км, в том числе с твердым покрытием – 229 тыс. км. Соответственно, полная протяженность автомобильных дорог в России составляет 922,1 тыс. км, из них с твердым покрытием – 749,0 тыс. км.

В РБ имеется сеть дорог общего пользования протяженностью около 63,4 тыс. километров. Более 67 процентов из них имеют покрытие из цементо- и асфальтобетоны. 1830 километров дорог имеют четыре и более полос движения. Основную роль в дорожной сети играют дороги республиканского значения – их протяженность более 15 тыс. км, и по ним перевозится более 70 процентов всех грузов.

Это обстоятельство затрудняет широкое использование на автомобильных дорогах наиболее экономичных типов подвижного состава, что в свою очередь сдерживает темпы роста производительности труда на автомобильном транспорте и приводит к серьезным убыткам в народном хозяйстве вследствие высокой себестоимости автомобильных перевозок и других видов потерь. В связи с ростом темпов дорожного строительства, повышаются требования промышленной отрасли, что в свою очередь приводит к формированию отдельной отраслевой экономической науки – экономики дорожного строительства.

2. Экономика дорожного строительства– отраслевая экономическая наука.

Занимается изучением проявления общих экономических законов в дорожном строительстве. Отраслевая экономика учитывает техническую сторону дорожного строительства, так как улучшение основных технико-экономических показателей производства достигается в первую очередь конкретными организационно-техническими мероприятиями. С другой стороны нет ни одного вопроса техники и технологии, который не имел бы экономического содержания.

Интересы развития отрасли требуют не только экономических затрат, но и их экономически эффективного пользования с тем, чтобы каждый израсходованный на дорожное строительство рубль давал наибольший экономический эффект, причем в течение весьма длительного срока, соизмеримого со сроком службы самого сооружения.

Экономика дорожного строительства изучает технико-экономические взаимосвязи и закономерности развития автомобильного транспорта и дорожного строительства, и на этой основе разработаны методы оценки экономической эффективности технических решений в дорожной отрасли.

Источник: studopedia.ru

Автомобильные дороги как инфраструктура рыночной экономики (Теория и практика развития) Ганин Александр Васильевич

Актуальность темы исследования определяется процессами коренной трансформации отечественной экономической системы, в целом, и формированием рыночной инфраструктуры, в строении которой автомобильные дороги являются важнейшим составным элементом, представляющим материальную инфраструктурную сеть современной экономики.

Успех и эффективность экономической реформы, достижение сбалансированной, гармоничной структуры отраслей, обеспечение многоуровневого функционирования производственных взаимосвязей и взаимодействий субъектов рыночной экономики, создание благоприятных условий для непрерывного процесса воспроизводства социально-экономической модели хозяйствования во многом зависят от состояния, плотности, надежности и транспортной доступности сети автомобильных дорог.

Вместе с тем исторически сложилось так, что дорожной составляющей транспортной инфраструктуры отводилась подчиненная, второстепенная роль среди приоритетов развития отдельных отраслей и секторов экономики. В командно-административной системе плановые темпы строительства автомобильных дорог если и можно признать удовлетворительными, то качество дорожных покрытий, надежность и долговечность их использования не соответствовали мировым стандартам.

В переходный период к рыночным отношениям в экономической политике сделан акцент на поддержание, совершенствование и развитие дорожной сети — разработана Федеральная программа «Дороги России» и пять научных подпрограмм по наиболее важным отраслевым проблемам. Однако кризисное состояние экономики, хроническое недофинансирование намеченных работ негативно повлияли на реализацию программ, и снизило эффективность экономических реформ.

С политэкономических позиций проблеме развития автомобильных до

рог до сих пор не уделялось достаточного внимания, хотя необходимость изучения роли и места дорожной сети в общественном воспроизводстве и в социально-рыночной экономической системе очевидна.

В настоящем исследовании предпринята попытка теоретически обосновать возможные направления развития и повышения эффективности функционирования сети автомобильных дорог, призванных удовлетворить потребности общества и государства в дорожных услугах, то есть в необходимых транспортных связях и в их высоких потребительских свойствах.

Без глубокого и научно-обоснованного понимания политэкономической сущности дорожной составляющей рыночной инфраструктуры, в том числе автомобильно-дорожного ее сектора невозможна ускоренная трансформация экономики в экономику рыночного типа.

Это предопределило поисковый характер исследования проблемы, ее актуальность и новизну подходов к решению поставленных задач.

Степень изученности проблемы. Предлагаемое исследование основывается на синтезе положений общетеоретической, экономической науки и практики. Концептуальные теоретические положения об экономической сущности транспортной инфраструктуры, ее месте и роли в общественном воспроизводстве были разработаны представителями классической экономической мысли, к которым в первую очередь следует отнести — К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ойке-на, М. Кейнса, К.Р. Макконнелла, С.Л. Брю, Д. Норта, Р. Кроуза и др.

В теоретико-методологическом плане данное исследование опирается на работы отечественных ученых-экономистов В. Кокорева, И. Белова. В. Персиа-нова, Е. Жукова, В. Соболева, Г. Журавлевой, В. Видяпина, Л. Абалкина, М. Васильева, С. Дубовицкого, И. Верховского и др. При анализе процессов формирования рыночной инфраструктуры невозможно обойтись без изучения общих проблем переходной экономики. Литература по этим вопросам весьма обширна, хотя чисто инфраструктурная проблематика в них представлена недостаточно. Поэтому, учитывая наличие значительного массива литературы, при проведении исследования в большей мере делался акцент на теоретические

результаты, полученные в последние годы учеными, а также на анализ реалий хозяйственной жизни, фактически сложившихся в дорожном секторе экономики.

За последнее время проблемы трансформации транспортной инфраструктуры находят свое освещение в специальной литературе и периодических изданиях, в работах ученых и практиков. Среди них необходимо отметить В. Артюхова, В. Бабнева, В. Гудкова, В. Минькина, А. Надежко, П. Петровича, В. Поздрачева, О. Скворцова, С. Франка и др.

Однако до настоящего времени накопленный теоретический материал и опыт развития транспортной инфраструктуры в переходной рыночной экономике в качестве самостоятельного объекта научного исследования не представлен в полном комплексе проблем. Особенно это относится к автодорожной составляющей транспортной инфраструктуры, как неотъемлемого элемента ее строения. Анализ же отдельных аспектов предмета исследования в специальной литературе освещен лишь фрагментно, что не позволяет получить целостного представления о методологических основах и тенденциях развития сети автомобильных дорог с учетом реформирования народного хозяйства.

Недостаточная изученность, теоретическая и практическая значимость исследования проблемы обусловили выбор темы диссертации, предопределили ее цель, задачи и структуру.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является теоретическое обоснование особенностей формирования, развития и рыночной трансформации автодорожного сектора транспортной инфраструктуры.

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи диссертационного исследования:

— рассмотреть строение автодорожного сектора транспортной инфраструктуры и дать характеристику ее важнейшим конституирующим элементам;

— провести анализ содержания дорожной политики и форм ее реализации в ретроспективе послевоенных лет;

— исследовать теоретические предпосылки объективной необходимости реформирования дорожно-строительного сектора экономики и формирование в нем элементов рыночной среды;

— выявить возможные направления совершенствования рыночных отношений в транспортной инфраструктуре, способствующие ускоренному развитию и совершенствованию автодорожной сети.

Объектом исследования являются автомобильные дороги как инфраструктура рыночной экономики.

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе рыночной трансформации автодорожного сектора транспортной инфраструктуры.

Методологической и теоретической основой исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых, в области экономической теории по вопросам эволюции становления и развития рыночной инфраструктуры, программные и прогнозные разработки РАН, государственных органов власти и управления дорожным хозяйством России, директивные документы и акты Президента и Правительства по исследуемой проблеме.

Эмпирической базой обеспечения доказательности концептуальных положений, достоверности выводов и практических рекомендаций явились: статистические и аналитические материалы Госкомстата РФ и региональных органов статистики, законодательные акты, нормативно-правовые документы, публикации в научной литературе и периодической печати.

При разработке теоретических положений диссертационной работы применялись методы дедукции, индукции, статистических группировок, исто-рико-экономического анализа в рамках системного и уровневого подхода, ко

личественного и качественного анализа социально-экономических проблем общественного воспроизводства и инфраструктуры рыночной экономики.

Основные концептуальные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту:

— уточнен категориальный и терминологический аппарат изучаемой проблемы с точки зрения экономического содержания и институционального выражения. Определены основные понятия «рыночная инфраструктура», «инфраструктура транспортной системы», «дорожно-строительный рынок» и на основе системного анализа экономической сущности данных категорий научно обоснованы их строение и выделены структурные элементы;

— выявлены элементы строения автодорожного сектора транспортной инфраструктуры, в том числе:

а) материальные сети (автодороги, вокзалы, терминалы), от количественного и качественного состояния которых зависит подъем экономики страны и успешное осуществление экономических реформ;

б) совокупность субъектов, деятельность которых связана с эксплуатацией автодорог (отрасль автотранспорта) и совокупность дорожностроительных организаций, деятельность которых связана с развитием и поддержанием автодорог в рабочем состоянии (дорожная отрасль);

в) инфраструктурные рынки (рынок транспортных услуг по перевозкам, рынок дорожно-строительных работ, рынок строительной продукции и дорожных услуг);

— проанализированы основные тенденции, характер эволюции и формы реализации государственной дорожной политики в течение второй половины XX столетия. Сделан вывод, что в рыночной экономике для достижения адекватного состояния дорожной сети по критериям качества, протяженности, уровню плотности, пропускной способности нужна государственная поддержка и такая дорожная политика, в которой приоритетным направлением было бы развитие, а не поддержка дорожной сети при достаточном содержании действующих автомобильных дорог;

— развернут политэкономический анализ реформирования системы экономических отношений на этапе перехода к рынку, связанные с перестройкой структуры народного хозяйства, совершенствованием управления, созданием рыночной инфраструктуры, демократизацией экономики. На фоне общих закономерностей процессов преобразования переходной экономики вычленены реальные особенности, характерные для автодорожного хозяйства. Реформирование в дорожном хозяйстве было начато с радикальных перемен в его финансировании, а также в управлении во взаимосвязи с изменениями классификации дорог, как объектов собственности. Реформы в этом направлении неоднократно корректировались, но до настоящего времени поиск эффективных механизмов, форм и методов рыночного типа продолжается;

— выделены в строении автодорожной инфраструктуры специализированные рынки (рынок дорожно-строительных работ, рынок дорог и дорожных услуг, рынок автотранспортных услуг по перевозкам), способствующие углублению и повышению эффективности рыночных отношений между экономическими субъектами. Дана характеристика их структурным элементам. Рассмотрены условия и предпосылки становления рынков и их экономических функций. Приведены отличительные особенности рынков транспортной инфраструктуры от классических рынков товаров и услуг;

— определено, что основными направлениями совершенствования рыночных отношений в транспортной инфраструктуре автомобильно-дорожного сектора экономики в соответствии со стратегией развития должны стать: ориентация дорожной политики на строительство новых и реконструкцию действующих автомобильных дорог как приоритетная задача по отношению к другим видам дорожно-строительных работ, создание эффективной системы управления дорожным хозяйством и дорожными фондами, развитие специализированных рынков транспортных услуг по перевозкам, дорожно-строительных работ, дорог и дорожных услуг, формирование рыночной среды для функционирующих ДСО.

Научная новизна исследования. Научная новизна проводимого дис

сертационного исследования состоит в следующем:

— впервые в экономической литературе выполнено политэкономическое изыскание о месте и роли автомобильных дорог как инфраструктуры, обеспечивающей нормальное функционирование всей экономики и ускорение рыночных реформ;

— раскрыто строение автодорожного сектора транспортной инфраструктуры и дана характеристика каждого конституирующего элемента, их взаимосвязь и взаимозависимость;

— рассмотрена динамика и формы реализации государственной дорожной политики в ретроспективе. Предложен новый методологический подход при определении приоритетов в концепциях дорожной политики в зависимости от степени развития автодорожной инфраструктуры (в том числе сети автомобильных дорог) и ее соответствия потребностям общества;

— выделены в зависимости от исследуемого объекта специализированные рынки автотранспортной инфраструктуры. Впервые системно и комплексно рассмотрен процесс их становления, функционирования и развития;

— выделены основные направления совершенствования и развития рыночных экономических отношений в транспортной инфраструктуре, способных обеспечить более полное удовлетворение потребностей в транспортных услугах, рост стратегического потенциала дорожно-строительных организаций, создание автомобильно-дорожной сети с высокими потребительскими свойствами.

Теоретическая и практическая значимость работы. Основные выводы и положения диссертационной работы можно использовать для дальнейшего развития теории переходной экономики и формирования рыночных экономических отношений в автодорожном секторе транспортной инфраструктуры.

Результаты проведенного исследования позволяют выявить основные тенденции развития сети автомобильных дорог России в условиях меняющейся экономической среды, сформулировать практические рекомендации по совершенствованию управления автодорожными ресурсами на современном этапе развития экономики.

Отдельные положения диссертации нашли практическое применение в качестве организационно-методических, инструктивных материалов для руководителей и специалистов дорожного хозяйства.

Ряд положений и концептуальных решений работы применимы в преподавании и изучении курсов «Экономическая теория», «Региональная экономика», «Менеджмент», а также в спецкурсах по проблемам экономических реформ и их реализации на отраслевых принципах.

Апробация работы. Результаты исследования, представленные в научных докладах и рекомендациях, получили положительную оценку на международных, региональных, межвузовских и вузовских научно-практических конференциях, совещаниях и семинарах проводимых в Москве, Орле, а также на заседании кафедры экономической теории ОрелГАУ. Предложения и рекомендации, полученные в результате диссертационного исследования нашли применение в деятельности специальных руководящих органов дорожных хозяйств в процессе организационно-экономической работы по совершенствованию управления строительством автомобильных дорог в России.

Основные результаты исследования отражены в 7 публикациях общим объемом 1,4 п. л.

Структура диссертационной работы определяется логикой исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав объединенных в шесть параграфов, заключения и списка литературы.

Сущность и экономическая природа рыночной инфраструктуры

Общественный процесс производства, рассматриваемый в постоянной связи и непрерывном потоке своего возобновления, представляет собой процесс воспроизводства, материальным выражением которого является совокупный общественный продукт. В свою очередь совокупный общественный продукт обеспечивает непрерывность воспроизводства по фазам: производство, распределение, обмен и потребление. Производство и потребление — конечные звенья этой цепи, обусловливающие друг друга. «Без производства нет потребления, без потребления нет производства. Потребление, прежде всего, завершает акт производства, заканчивая продукт как продукт, поглощая его. «1

В современной экономике между производством и потреблением, в фазах распределения и обмена, простирается огромная сфера — «рынок» со своими специфическими законами, объектами и субъектами экономических отношений, находящимися во взаимосвязи и взаимозависимости. И чем обширнее рынок, тем больше в нем занято специализированных учреждений, тем ближе покупатель и продавец, тем быстрее осуществляется купля-продажа, то есть тем эффективнее экономическое движение материальных и финансовых ценностей. Совокупность специальных рыночных учреждений (институтов) в экономической теории обозначаются понятием «рыночная инфраструктура».

Проблема формирования рыночной инфраструктуры чрезвычайно актуальна для стран с переходной экономикой. Сам термин «рыночная инфраструктура» стал применяться в отечественной экономической литературе сравнительно недавно. В советской литературе прошлых лет использовался термин «инфраструктура» без определения «рыночная».

Речь шла чаще всего о военной, производственной, социальной, транспортной и др. При этом четко вырисовывалось понятие, что инфраструктура — это подчиненное, обслуживающее образование, призванное обеспечить ведение основного вида деятельности материального производства.

Так, например, под транспортной инфраструктурой понимался комплекс отраслей (железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта), эксплуатирующих инфраструктурные сети (автодороги и автовокзалы, железные дороги и грузовые терминалы, морские (речные) порты и каналы, аэропорты и воздушные маршруты, линии метро в крупных городах) и выполняющих операции по перемещению грузов и пассажиров. Такое толкование в свое время распространялось и на все народное хозяйство в целом. С этой точки зрения инфраструктуру можно трактовать либо как комплекс отраслей, обслуживающих промышленность и сельское хозяйство, то есть базовые сферы экономики, либо как совокупность объектов и институтов, необходимых для функционирования отраслей материального производства и обеспечения условий жизнедеятельности общества. В последнем случае в составе инфраструктуры выделяются две подсистемы: производственная (транспортные коммуникации, каналы, водохранилища, порты, мосты, аэродромы, склады, энергетическое хозяйство, связь, средства сообщения, водоснабжение и канализация) и социальная (образование, здравоохранение, наука, культура, представленные соответствующими институтами).

Таким образом, можно отметить, что правомерность трактовки инфраструктуры как комплекса отраслей, обслуживающих экономическую (прежде всего материальное производство) и социальную сферы деятельности, не вызывают особых возражений применительно к административно-командной системе экономики, когда основу развития цивилизации действительно составляло материальное производство в лице его ведущих отраслей — промышленности и сельского хозяйства.

В современной социально ориентированной рыночной экономике указанную трактовку без серьезных оговорок принимать нельзя по следующим причинам:

во-первых, в современных условиях значение непроизводственных отраслей уже нельзя сводить к выполнению ими неких вспомогательных функций по типу «обслуживания», поскольку в развитых странах рыночной экономики так называемый «третичный сектор» (то есть сфера услуг во всем многообразии, включая производство и распространение информации) превращается в ведущую сферу занятости, превосходящую промышленность и, тем более, сельское хозяйство как по числу занятых, так и по доле во внутреннем валовом продукте;

во-вторых, при анализе рыночной инфраструктуры следует отойти от отраслевого принципа, сводящегося к выделению «главных» и «второстепенных» отраслей. Рыночная инфраструктура может быть правильно понята и классифицирована только на основе макроэкономического подхода. В соответствии с ним, инфраструктура в рыночной экономике не обслуживает, а обеспечивает нормальное функционирование всей экономики;

в-третьих, характеризуя рыночную инфраструктуру, следует исходить из того, что на развитие экономики влияют не только объективные, но и субъективные факторы, причем роль последних в современных условиях возрастает.

Прежде чем определиться с формулировкой содержания и сущности экономической категории «рыночная инфраструктура» выполним теоретический анализ имеющихся в экономической литературе наиболее известных ее вариантов. Прежде всего, термин «инфраструктура» образован от латинского «infra» — внизу, под; «struktura» — строение, расположение, а применительно к экономике — это основание, фундамент, внутреннее строение экономической системы.1

Реальную смысловую и логическую нагрузку термин «инфраструктура» несет только если он употребляется в словосочетании с конкретной организационно-экономической системой, различными субъектами и объектами системы: например, «рыночная инфраструктура», «транспортная инфраструктура», «социальная инфраструктура», «инфраструктура агропромышленного комплекса» и др.

Исторически и логически инфраструктура является неотъемлемой составляющей экономической системы и по своей сущности не зависит от способа производства. Она как органическая подсистема экономики в целом сложилась в результате исторического развития товарного производства на основе функционирования производственного капитала и соответствующей эволюции товарных отношений.

В связи с этим, чем выше уровень культуры производства, тем более развита его инфраструктура, тем лучше организована разнообразная сфера вспомогательных услуг.

Строение транспортной инфраструктуры автомобильного сектора

Успех экономических реформ в значительной степени определяется масштабом и глубиной преобразований производственной и обеспечивающей инфраструктур. Внимание к «транспортному фактору» процесса утверждения рыночных отношений в российском обществе требует изучения проблем функционирования и перспектив развития транспортной инфраструктуры. Составляющими элементами транспортной инфраструктуры являются: материальные сети (автодороги, вокзалы, терминалы, железные дороги и вокзалы, порты и каналы, аэропорты, воздушные маршруты); отрасли транспорта (автодорожный, водный, воздушный и др.), деятельность которых призвана обеспечить удовлетворение транспортных потребностей всех отраслей производственной сферы народного хозяйства, непроизводственной сферы и населения страны; отрасли дорожно-транспортного строительства, деятельность которых направлена на поддержание транспортных сетей в рабочем состоянии; инфраструктурные рынки (рынка транспортных услуг, рынок дорожно-строительных работ, рынки ресурсов (рис. 3), на которых создается совокупность условий и способов для взаимодействия предложения и спроса на те или иные блага (товары и услуги, включая такие специфические товары, как рабочая сила, капиталы и т.п.).

Автомобильные дорогие — жизненно важные артерии, без развития которых невозможен подъем экономики страны, а следовательно, успешное осуществление экономических реформ. Эта истина не требует доказательств и подтверждена практическим опытом стран, прошедших путь, по которому идет России.

В комплексе народного хозяйства автомобильные дороги относятся к системам жизнеобеспечения страны и имеют большое значение для ее социального и экономического развития. Однако дорожная сеть Российской Федерации по качественным и количественным показателям не соответствует требованиям автомобильного транспорта и народного хозяйства. Приоритет, отдаваемый в течение многих лет строительству в ущерб эксплуатации дорог и мостов, привел к тому, что дороги преждевременно разрушались, а ряд мостов оказывались в аварийном состоянии.

Рассматривая проблемы развития дорог и линий, следует иметь в виду, что, кроме специфических проблем, присущих каждой отдельно взятой сфере этого сектора транспортной инфраструктуры, существует то, что их объединяет и что следует учитывать при анализе перспектив ее развития в целом. Этим объединяющим моментом является частичная функциональная взаимозаменяемость дорог и линий, под которой понимается возможность альтернативной организации движения товарных потоков.

Учет этого фактора особенно важен при анализе переходной инфраструктуры. Дело в том, что каждая конкретная сфера транспорта нуждается в перестройке и огромных инвестициях. По экономическим же причинам одновременное привлечение соответствующих ресурсов невозможно, поэтому возникает вопрос о приоритетах. В переходной экономике приоритетным для реализации программ реконструкции и рыночной трансформации является тот вид транспорта, который дает наибольший эффект и позволит выиграть время и силы для качественного улучшения постоянных транспортных сооружений (транспортного пути, производственной базы, по-грузочно-разгрузочного хозяйства и др.) Кроме того учет общемировой тенденции постепенного вытеснения железнодорожных перевозок автомобильными может быть успешно реализован в процессе принятия решений об очередности реализации программ реконструкции и совершенствования управления транспортным комплексом.

Рассмотрим в этой связи автомобильные дороги, приоритет развития которых подкрепляется тем, что огромные средства дорожных фондов отделены от госбюджета и имеют целевое назначение. Таких специально выделенных фондов на развитие материальных сетей других сфер транспортной инфраструктуры не имеется.

Кроме того, практически только материальные сети автомобильного транспорта в какой-то степени стали трансформироваться в рыночную экономику. И еще в отличии от автомобильных дорог и автотранспорта, на железно- дорожном транспорте намного сложнее осуществлять приватизацию, поскольку подвижной состав и железнодорожная линия составляют единое целое и не могут быть разделены. Это тоже фактор приоритетного развития автотранспорта.

Главным направлением преобразований сети автодорог общего пользования является коммерциализация и последующая приватизация наиболее значимых дорог. Основными формами осуществления этих процессов выступают концессии на строительство автодорог и введение принципа платности пользования ними.

С этой целью Правительство РФ были утверждены «Временные правила организации эксплуатации на платной основе федеральных автомобильных дорог и дорожных объектов» и «Временные правила определения стоимости проезда по платным автомобильным дорогам и дорожным объектам с использованием взимаемых за проезд средств».1 До 1917 г. и в России 5% дорог также бы-ли платными. Современная Россия стоит перед необходимостью ускоренного развития дорожной сети. В настоящее время здесь имеется 956 тыс. км дорог, из которых только половина — с твердым покрытием, в то время как, например, в США -62 млн. км. Для организации же нормального транспортного потока России необходимо, как минимум 1,5 млн. км дорог.

Экономическая реформа в дорожно-строительном хозяйстве

Реформирование столь сложной системы как экономика и, в том числе ее подсистемы — экономика дорожно-строительного хозяйства, — требует комплекса мер столь же большой сложности, поскольку внутри общественных систем действуют силы, организующие экономические процессы и обеспечивающие их эффективность. Если использовать для реформирования упрощенную модель без учета комплекса взаимосвязанных экономических явлений и процессов, то результат можно получить прямо противоположный.

Так на начальном этапе перехода к рынку реформирование всей системы отношений предполагалось осуществить с помощью простейших приемов -снятия контроля над ценами и раздачи общественного богатства. Ориентир на цены в модели реформирования был взят не случайно, а в связи с тем, что каждый элемент рыночного механизма связан с ценой.

Действительно, проводя либерализацию цен, реформаторы, руководствуясь теорией Адама Смита о «невидимой руке» рынка, предполагали получить равновесные цены, которые являются выражением максимальной эффективности рыночной экономики. Но при этом не были учтены многие «детали» объективной действительности, характеризующие сложность проблемы. В частности, теория А. Смита работает только в определенных условиях формирования равновесной цены — в условиях «совершенно конкурентного рынка», при котором1: — продавцам и покупателям известны все рыночные цены и рыночные агенты не могут влиять на ценообразование; — предполагаемый товар одинаков по качеству; — имеют место мобильность производственных ресурсов и каждый владелец ресурсов не ограничен в выборе для себя сферы приложения; — предприниматели имеют абсолютное знание о состоянии рынка; — есть множество продавцов и покупателей, мелких производителей продукции массового потребления, при этом влияние каждого из них ничтожно мало. Поэтому экономика быстро реагирует на изменение спроса — немедленно изменяя цены и структуру производства.

Экономика дорожного хозяйства не удовлетворяет условиям совершенной конкуренции, поскольку сильно монополизирована и, поэтому, как показывает мировой опыт, необходимы централизованные меры регулирования цен. Экономика в целом и, в первую очередь экономика дорожного хозяйства, не имели конкурентной среды, а без этого невозможен ни экономический рост, ни технический прогресс, ни увеличение качества продукции. Либерализация цен в условиях несовершенной конкуренции породила ряд негативных проблем.

Дальнейшая корректировка рыночных реформ шла в направлении демонополизации экономики через приватизацию и функционирование государственных (казенных) предприятий на основе разукрупнения и коммерциализации их деятельности. Но и это крупномасштабное мероприятие пока слабо коснулось экономики дорожного хозяйства.

Процесс формирования рыночных отношений в дорожном хозяйстве целесообразно рассматривать на фоне общих проблем переходной экономики.

Многообразие сфер народного хозяйства говорит о том, что экономика представляет собой сложную отраслевую и межотраслевую экономическую систему, где каждая сфера дополняет другую, и лишь в единстве они обеспечивают нормальный ход воспроизводства, экономический прогресс общества. В этой оценке особое значение в современных условиях для теоретического обобщения приобретает выделение комплекса отраслей инфраструктуры, которые характеризуют экономические отношения на уровне основного звена народного хозяйства, те есть предприятия. Здесь имеются все признаки и ресурсной, и воспроизводящейся, и отраслевой экономики, но вместе с тем имеются особое преломление этих проблем через деятельность обособленной части народного хозяйства.

Вот почему, рассматривая многообразие форм экономических отношений, возникающих в процессе экономического реформирования, следует учитывать, что разновидности экономики не только исключают друг друга, но и представляют их как совокупности социально-экономических отношений.

Экономическая литература как теоретического, так и конкретно-практического плана весьма обширна и ее анализ позволяет привести некоторые рассуждения, связанные с трансформационными процессами, нашедших свое отражение в становлении теории переходной экономики. К консенсусной точке зрения можно отнести взгляды ученых, которые считают, что в ее основе лежат процессы формирования новой экономической системы, определяемой как экономика рыночного типа. При этом основы создания этой системы должны в полной мере учитывать мировой опыт формирования эффективных экономических систем, позитивные стороны развития прежней деформированной командно-административной системы, а также объективные условия ее функционирования, присущие экономике нашей страны.

При этом следует отметить, что уже имеющийся опыт перехода к новой экономике позволяет судить о формировании как общих основ преобразования системы, так и реальных особенностей, которые, в частности, проявились и в автодорожном секторе экономики. К этим основам преобразования экономической системы, на наш взгляд, следует отнести:

Во-первых, то, что, речь должна идти об объективных условиях переходной экономики. Они даны реальным состоянием производительных сил общества, благосостояния, сложившихся условий воспроизводства в стране в целом и отдельных государствах, а также рядом других объективных условий, включая систему поведения производителей (например, собственников дорог) и потребителей (участников дорожного движения);

Во-вторых, преобразования экономической системы направлены на развитие экономической свободы, инициативы во всех их проявлениях. Весь предшествующий опыт развития показал, что одной из основных преград к росту эффективности было отсутствие инициативы и предприимчивости, что имело следствием неспособность системы быстро адаптироваться к меняющимся экономическим условиям и достижениям НТР.

Экономическая свобода не может быть обеспечена лишь законодательными мерами. А мы часто и в политической экономии, рассматривая те или иные теоретические положения (не говоря уже о хозяйственной практике) отводили обеспечение экономических процессов именно законодательными актами или партийными решениями., не учитывая объективное требование — экономическая свобода создается, прежде всего, изменением отношений собственности через создание многообразия ее форм и форм хозяйствования. Она требует наделения всех участников экономической жизни возможностями зарабатывания средств на свое воспроизводство при полной ответственности за результаты деятельности. Одно из решающих условий введения экономической свободы — создание предпринимательской системы в общественном производстве, предполагающей не только введение коммерческого расчета, но и создание системы экономических институтов (инфраструктур), обеспечивающих это предпринимательство.

Инфраструктура дорожно-строительного рынка и ее особенности

Рыночные отношения сами по себе или по решению какого-либо уровня власти возникнуть не могут. Нужны определенные базовые условия, необходимые и достаточные для самопроизвольного развития элементов (субъектов) рынка.

Как показывает опыт государств Восточной Европы, активно перестраивающих свою экономику на принципах рыночных отношений, а также ход экономического развития ведущих западных стран, основными условиями, обеспечивающими рыночный экономический уклад в стране в переходный период, должны быть следующие: — наличие в стране различных видов собственности, в том числе частной собственности на средства производства; — свобода предпринимательской и хозяйственной деятельности юридических и физических лиц; — свобода ценообразования на товары и услуги; — главенство потребителя над производителем; — свободная конкуренция товаропроизводителей (антимонопольное законодательство); — договорные отношения между равноправными субъектами; — открытость экономики страны к внешним (зарубежным) партнерам; — развитая инфраструктура по видам рынков; — система страхования предпринимательских рисков; — система подготовки предпринимательских кадров — экономистов и менеджеров; — государственное регулирование рыночных отношений (на макро- и микроуровнях); — активное функционирование налоговой системы; — наличие в стране развитой системы финансового рынка.

Применительно к конкретному товару, региону страны или сегменту рынка перечень необходимых условий, формирующих рыночные отношения, может быть расширен или наоборот ограничен.

В дорожно-строительной отрасли рыночные отношения формировались под влиянием трансформации отечественной экономической системы в 90-е годы.

Объективными предпосылками при этом были:

— приватизация государственной собственности и свобода предпринимательской деятельности, в результате чего появились строительные организации различных форм собственности в структурах: федеральных дорожностроительных управлений, территориальных дорожно-строительных управлений и управлений дорожно-строительных работ; — свобода ценообразования, что способствовало появлению договорных цен, приоритетному строительству конкурентоспособных объектов и строительно-монтажных работ; — свобода конкуренции, которая привела к ужесточению договорных отношений и экономической ответственности сторон, к стремлению получить подряд (заказ); — свобода торговли материально-техническими ресурсами через товарно-сырьевые биржи, прямые договора, коммерческие и бартерные сделки; — изменение социально-экономической обстановки, что привело к появлению рынка трудовых ресурсов и дифференциации видов строительно-монтажных работ; — сокращение средств выделенных из госбюджета на нужды строительства и образование внебюджетного федерального дорожного фонда. Дефицит которых сопровождался высвобождением производственных мощностей и ресурсов в дорожно-строительных организациях; — падение производства во всех секторах экономики страны привело к инфляции, безработице, постоянной угрозе банкротства и сокращения дорожно-строительных организаций.

Таким образом, рынок функционирует при определенных условиях и базируется на развитии общественного разделения труда, товарного производства и обмена с устойчивым денежным обращением.

При командно-административной системе существовали такие условия, которые сдерживали рыночные отношения, что было обусловлено многообъектной системой хозяйствования, ориентированной на использование приоритета государственной собственности, жесткую централизованную регламентацию производственно-экономических процессов, ограничение экономических свобод в выборе способа зарабатывания денег и их расходования, в выборе предпринимательской деятельности, нацеленной на контроль за движением цен, на сужение границ товарно-денежных отношений. Такая система не доказала своей прогрессивности в росте эффективности общественного производства и, тем самым, сделала дальнейшее свое существование бесперспективным.

Принятый в Российской Федерации Закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности» дал начало в нашей стране рыночной экономике по типу развитых западных государств.

Основу рыночной экономики составляет рынок. Рыночные отношения возникли тысячелетия назад из необходимости обмена продуктами труда. С появлением денег простой натуральный обмен был заменен продажей товаров. Появилась потребность выразить ценности товара в денежной оценке. С ростом производства товаров увеличивалось его предложение на рынке.

Одновременно возрастали материальные потребности человека, что увеличивало спрос на товары и вместе с тем усложнило процесс формирования их цены.

Так исторически, естественным путем, исходя из логики жизни, сложились основные элементы рынка: товаропроизводитель (предложение товара) -цена — потребитель (покупатель или спрос на товар). При этом предложение определяется возможностями товаропроизводителей (в условиях рыночной экономики они почти беспредельны), спрос же — необходимой потребностью в конкретном товаре и платежеспособностью покупателя. Последний фактор при любом экономическом строе всегда является ограничителем.

Что же такое рынок? Это механизм взаимоотношений между продавцом товара и покупателем в период купли-продажи по договорной цене.

Фактическое значение цены, по которой продается товар, зависит от многих факторов, определяемых конъюнктурой рынка данного товара: количеством товара и его качеством, престижностью для потребителя, рекламой, спросом, конкурентным товаром, наличием товаров- аналогов, торговым обслуживанием, дизайном упаковки, прогнозом покупателя на долговечность использования, информацией о возможности роста цен и т.п. В то же время и рыночная цена товара оказывает влияние как на спрос, так и на предложение. Взаимодействие основных элементов рынка регулируется законами рыночных отношений.

Источник: www.dslib.net

Анализ состояния рынка и технического сервиса импортной техники в дорожно-строительной отрасли

Значение дорожно-строительного комплекса для экономики любой страны переоценить трудно. А в России, с ее огромными пространствами, суровыми природноклиматическими условиями и неразвитой инфраструктурой его роль возрастает многократно

Католог-справочник «Дорожная техника» 2003

Столбов В.В., к.т.н.,председатель совета директоров Международной системы технического сервиса строительных машин «ИКО», (Екатеринбург)

Максимов С.Е., д.т.н., профессор, генеральный директор OOO «ИКО Северо-Запад», (Санкт-Петербург)

Скороходов Д.А., д.т.н., профессор, начальник лаборатории Института проблем транспорта РАН

Масштабное дорожное строительство невозможно без организации эффективной эксплуатации тяжелой строительной и землеройной техники. В предлагаемой статье авторы излагают свое видение ситуации, сложившейся на российском рынке дорожно-строительных машин. Особое внимание уделено вопросам организации сервисных услуг. Все оценки и выводы основаны на результатах исследований Института проблем транспорта РАН и собственном многолетнем опыте практической работы по созданию первой в России системы глобального сервиса тяжелой строительной техники (Международная система технического сервиса строительных машин «ИКО»).

Современное состояние парка строительной техники

Производственные мощности дорожно-строительных организаций складывались в основном в доперестроечный период в соответствии с превалировавшими вто время потребностями и поэтому были ориентированы главным образом на крупномасштабное строительство. Вследствие начавшегося реформирования народнохозяйственного комплекса значительная доля активной части основных фондов оказалась невостребованной.

По укрупненным расчетам за последние годы уровень использования строительной техники в организациях различной специализации снизился в 4-6 раз. Движение основных фондов происходило в одностороннем порядке — списание техники при крайне незначительном ее обновлении. Средний срок службы оборудования вдвое превысил нормативный. Особенно в тяжелом положении оказались специализированные управления механизации и предприятия, оснащенные уникальной и дорогостоящей техникой, которая в настоящее время характеризуется крайней степенью изношенности.

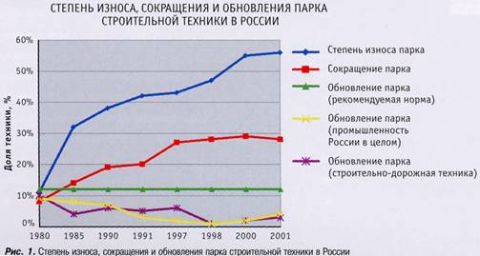

Проблема номер один — старение основных фондов. В 1992-1997 годах уровень обновления парка машин составлял не более 2% в год при норме 8-12%. В кризисном 1998 году он не превысил 0,5% против 5,4% в 1990 г. (соответствующие показатели для промышленности России в целом составили — 1,0% и 6,9%). В результате, степень износа основных фондов превзошла критическую отметку в 50%.

По состоянию на конец 2000 г. удельный вес машин с истекшим сроком службы составил: для экскаваторов — 42,5%, бульдозеров — 51,4%, скреперов — 55,7%, мобильных кранов — 50,7%. За последние несколько лет отрицательную динамику удалось переломить — наметилось омоложение парка дорожно-строительных машин — и кривая обновления (рис. 1) тяжело, «со скрипом», но все же пошла вверх. В настоящее время удельный вес машин с истекшим сроком службы составляет: для экскаваторов — 38%, бульдозеров — 47%, скреперов — 48%, передвижных кранов — 45%.

Низкая обновляемость парков строительной техники объясняется объективными причинами и в первую очередь резко снизившейся за последнее десятилетие инвестиционной активностью. Сокращение инвестиций существенно повлияло как на производство строительных машин и механизмов, так и на их использование. Менее чем за 10 лет объемы производства этого сегмента техники отечественными заводами снизились более чем в шесть раз. Если в 1991 году было выпущено 21,1 тысячи экскаваторов и 11,7 тысячи бульдозеров, то в 1999 году — 2571 экскаватор и 2426 бульдозеров (рис 2).

|

Даже с учетом импорта дествующий парк строительных машин и механизмов за последние годы сократился на 35-40 процентов. Потребность строительных организаций России в техническом перевооружении оценивается некоторыми экспертами на ближайшие три года не менее чем в 1,5-1,7 млрд долларов.

И все-таки, несмотря на абсолютное сокращение числа машин, механизмов и транспортных средств, строительство остается весьма машиноемкой отраслью экономики. По состоянию на 1 января 2000 года отечественный стройкомплекс располагал около 28,4 тыс. экскаваторов, 27,8 тыс. бульдозеров, 3,6 тыс. скреперов, 48 тыс. передвижных кранов и большим количеством другой техники. Приобретать технику лучше у официальных дилеров компаний, которые осуществляют продажу экскаваторов и другой строительной техники в разных регионах России.

Структура парка строительных и дорожно-строительных машин в последние годы отличается стабильностью. Отмечено лишь некоторое увеличение доли передвижных кранов. Несмотря на масштабное списание мощной техники, ее удельный вес в парках бульдозеров, транспортных средств, гусеничных и автомобильных кранов все еще достаточно весом.

Мобильной техники малой мощности и грузоподъемности, доля которой по оценкам экспертов должна составлять не менее 60 процентов, сейчас в наличии не более 30 процентов. Это является существенным недостатком, поскольку использование на мелкомасштабных работах мощных и средней мощности машин, механизмов и транспортных средств сопровождается ростом затрат — стоимость одной машино-смены такого оборудования в 1,5-2 раза превышает аналогичный показатель для техники малой мощности (грузоподъемности). Кроме того, при работе в условиях плотной застройки мощная техника разрушает благоустроенную территорию, ухудшает экологическое состояние прилегающих районов. И если общие показатели механооснащенности в России еще сопоставимы с соответствующими показателями развитых стран, то качественный состав парка строительных машин не отвечает требованиям прогрессивных технологий.

Оснащение дорожно-строительных организаций физически и морально изношенным, нерациональным по структуре парком машин, механизмов и транспортных средств предопределяет их низкую рентабельность. Содержание, ремонт и эксплуатация устаревшей техники требуют от дорожно-строительных организаций повышенных, по сравнению с заложенными в смете, затрат. С возрастом производительность оборудования значительно снижается. Например, выработка одноковшового экскаватора на десятом году службы, по данным БелНИИОУС, на 40-50% меньше, чем у новой машины. И если учесть высокий уровень износа парков землеройной и крановой техники, производственная мощность строительных организаций только за счет этого фактора ниже нормативной на 20-30%.

Дорожно-строительные организации продолжают содержать на балансе неиспользуемые или эпизодически используемые основные фонды, которые при этом должны охраняться и поддерживаться в рабочем состоянии. При наличии в парке неиспользуемой и эпизодически используемой техники у эксплуатирующих организаций пропадает необходимость точного и строгого планирования работ и тщательной проработки возможных вариантов перемещения оборудования с объекта на объект. Все это вызывает необоснованный рост количества перебазировок, а с ними расходов на транспорт и оплату труда работников, занятых на монтаже и демонтаже оборудования.

Числясь на балансе строительных организаций, изношенная техника почти по полгода находится в ремонте или его ожидании. Фактическая продолжительность ремонтов в 2-3 раза превышает нормативную, а их качество, как правило, имеет низкий уровень. Причем не столько из-за недостаточной квалификации обслуживающего персонала, сколько в силу порочной практики замены выбывающих частей блоками из разобранных на запчасти машин и механизмов.

Насыщенность региональных строительных комплексов техникой (рис. 3) при сравнении выглядит контрастно. Более 50% всех имеющихся в строительном комплексе механизмов сосредоточено в 15 субъектах Российской Федерации. Менее 1% техники имеют 43 региона.

Значительно различается по отдельным территориям и средний показатель обеспеченности техникой на одного занятого — выявить какую-либо зависимость от географического положения здесь весьма затруднительно. Самый высокий уровень оснащенности в Курской и Мурманской областях. К среднему показателю близки Свердловская, Ленинградская, Кемеровская области, Чувашская Республика и г. Москва.

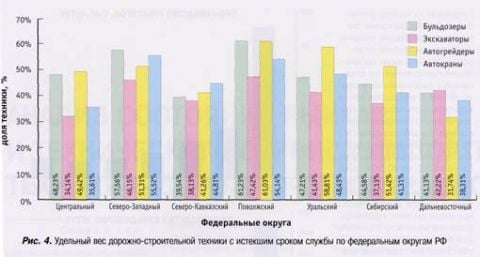

Анализ «возрастного» состояния парка строительной техники в региональном разрезе (рис. 4) показывает, что здесь ситуация во многом сходная, и только примерно четвертая часть организаций находит финансовые средства для решения проблем обновления парка. Наиболее высокий уровень потребления техники у строителей Москвы, Рязанской, Нижегородской, Оренбургской, Свердловской и Иркутской областей, в республиках Татарстан и Адыгея.

Роль импортной строительной техники в дорожно-строительном коплексе

Конец второго и начало третьего тысячелетия в России характеризуются повсеместным использованием импортной строительной и землеройной техники. Доля продаж импортных машин по ряду субрынков достигает 75-80%. Все большее широкое применение зарубежная техника находит и в дорожно-строительной отрасли.

Так, среди бульдозеров, скреперов, кранов на гусеничном ходу импортных машин более 30%. Причём если несколько лет назад основными покупателями иностранной строительной и дорожной техники выступали крупные компании, а большинство средних и малых считало, что импорт им не по карману, сегодня высокие цены уже не выглядят столь пугающими.

Импортная продукция стабильно пользуется высоким спросом, несмотря на то, что ее стоимость в 3-5 раз выше, чем у отечественной техники высокого уровня (с использованием 10-15% импортных комплектующих). Цена собранных в России машин с использованием в основном высокотехнологичных комплектующих зарубежных фирм (а в 1995-1998 гг. рядом российских заводов было освоено совместное с инофирмами производство современных дорожных машин) ниже стоимости зарубежных аналогов уже только на 15-30%. Так, сегодня средняя цена легкого бульдозера Caterpillar (США) — 125 тыс. долл., в то время как такой же отечественный обходится покупателю примерно в 50 тыс. долл., то есть в 2,5 раза дешевле. Освоив производство на месте и сэкономив на таможенных и транспортных расходах, американцы рассчитывают снизить отпускные цены примерно на 30%. Однако и в этом случае бульдозер от Caterpillar останется почти вдвое дороже отечественного.

Причин стабильно высокого спроса на импортную продукцию несколько.

Иностранные банки и правительства активно кредитуют своих машиностроителей, и те могут позволить себе продавать технику в рассрочку, на льготных условиях, по приемлемым для российских потребителей схемам.

Очевидно,что технический уровень значительной доли отечественных машин низок. При большем весе, они имеют меньшую мощность и производительность, а такие показатели, как ресурс до списания и наработка на отказ у них на 27-30% ниже аналогичных показателей техники зарубежного производства. Российская дорожно-строительная техника существенно уступает зарубежным аналогам и по причине несоблюдения требований международных норм эргономики, экологии и дизайна.

Еще одним доводом в пользу приобретения импортной техники служат низкие эксплуатационные расходы. Потребитель научился считать деньги и делает выбор в пользу пусть изначально более дорогой, зато экономичной в процессе эксплуатации машины. В качестве иллюстрации приведем сравнительную таблицу приобретения и содержания бульдозеров разных производителей (рис. 5).

В настоящее время в России представлено большинство зарубежных компаний, выпускающих землеройную, транспортную и крановую технику: CASE, CATERPILLAR, DAEWOO, DRESSTA, FIAT-HITACHI, HITACHI, ORENSTEIN

Сравнение технологий строительства ВОЛС для дорожной отрасли. ЛКС для цифровизации дорог.

Дорожное строительство.

Здесь мы считаем важным, сделать небольшое отступление. Политические (по-другому их и не назвать) спекуляции, что де «раньше СССР экспортировал машины и оборудование, а за годы реформ все загубили», совершенно беспочвенны. В российском экспорте главное место всегда занимали сырьевые ресурсы, а импорт машин и оборудования всегда значительно превышал их экспорт.

Так было при царе в начале прошлого века, так было в 20-30-е и все последующие годы. И было бы удивительно, если бы ситуация складывалась по-иному. В России, на территории которой живет всего 3% населения планеты, сконцентрировано по новейшим подсчетам около 35% запасов мировых природных ресурсов и более половины стратегического сырья. В этой ситуации лидерство нашей страны на рынке машиностроительной продукции, при третьестепенной роли вывоза сырья противоречило бы всякой логике.

Сегодня владельцы дорожно-строительной техники встали перед выбором:

- создавать собственную систему ремонта и обслуживания, а значит, самим закупать оборудование и инструмент, организовывать поставки изза рубежа, формировать складской запас запасных частей, готовить кадры и т. д;

- пользоваться услугами компаний, которые ремонтируют технику, используя самые дешевые комплектующие, не утруждая себя восстановлением агрегатов и узлов, что, как правило, обеспечивает очень малый ресурс машин после ремонта;

- привлекать уже готовые ресурсы специализированных сервисных организаций, располагающих собственной производственной базой и имеющих в своем составе подразделения, организующие поставки как оригинальных, так и от известных оптовых поставщиков комплектующих, а самим сконцентрировать свои усилия на том, что приносит доход.

Практика показывает — хозяева дорогостоящей импортной техники все менее охотно доверяют ее ремонт собственным техническим службам, а также сторонним организациям и тем более частным лицам, ремонтирующим технику, что называется, «на коленках». Безответственное решение производственных задач «любой ценой» становится достоянием прошлого.

Не готовы в полной мере взять на себя заботу о реализованной ими на российском рынке технике дилеры ведущих мировых производителей. Часть из них, продавая технику, заведомо перекладывают заботы по ее ремонту и техническому обслуживанию на потребителя.

А гарантийное, и уж тем более постгарантийное, обслуживание воспринимают как тяжкую, выполняемую без особого желания повинность. Многие из представленных в России торговых марок (или как сейчас принято говорить — брэндов) имеют в штате своих представительств в лучшем случае несколько сервисных инженеров, способных устранить мелкие неисправности или произвести плановое техническое обслуживание в виде замены фильтрующих элементов и агрегатной замены навесного оборудования. И мало кто располагает на территории РФ собственными ремонтно-производственными мощностями, обеспечивающими возможность квалифицированного капитального ремонта техники, не говоря уже о восстановительном ремонте базовых деталей и узлов (который, как правило, требуется для машин с большими сроками службы). Все это вполне объяснимо — построить сервисную сеть в огромной России гораздо сложнее, чем в маленьких странах с устоявшейся рыночной экономикой.

|

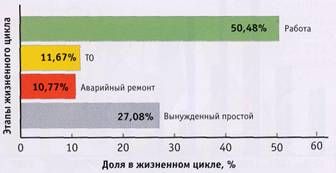

| Рис.7. Фактический жизненный цикл строительной техники |

А во что с учетом высоких тарифных ставок и расходов на транспортировку обойдется отправка вышедшей из строя машины в находящийся, как правило, в дальнем зарубежье сервисный центр, гадать не приходится. «Кругленькая» сумма и масса организационных проблем гарантированы.

Поэтому многие дорожностроительные организации выбирают третий вариант — сотрудничество со специализированными фирмами. Тем более что сегодня на рынок пришли новые российские компании, начавшие деятельность в постперестроечное время и сумевшие занять свои ниши на рынке сервиса строительной и землеройной техники. Добиться успеха им помогла хорошая организация своих технических служб, способных обеспечить полномасштабный сервис, капитальный ремонт и восстановление строительной техники от любого производителя.

К числу компаний, оказывающих в настоящее время заметное влияние на состояние рынка сервиса импортной строительной и землеройной техники, можно отнести:

- группу «ИКО» — 8 филиалов на территории России(Екатеринбург, Новокуйбышевск, Санкт-Петербург, Краснодар, Красноярск, Хабаровск, Новый Уренгой и Сургут);

- компанию «СОЮЗАВТО» — сервисный центр в Санкт-Петербурге;

- ОАО «Рематтра» — г. Рассказово, Тамбовской обл.;

- ОАО «Лотра» — 5 филиалов на территории России (г. Лобня, Московской обл., Санкт-Петербург, Великий Новгород, Рязань, Щекино, Тульская обл.);

- Магнитогорское СУПНР — 7 сервисных центров на территории России (Магнитогорск, Новый Уренгой, Югорск, Сургут, Ижевск, Краснодар, Волжск);

- ОАО «ЗаводТюменГазСтройМаш» (г. Тюмень);

- OOO «Дорстройтех» — г.Солнечногорск, Московская обл.;

- АО «Дизель-Ремонт» — г. Брянск;

- ЗАО «Новотех» — г. Сургут Тюменской обл.;

- OOO «Газстройтехника» — г. Можайск Московской обл.;

- ЛонМАДИ — г. Зеленоград Московской обл.;

- ОАО «ЦНИ Полигон строительных и дорожных машин» Ивантеевка, Московской обл.;

- OOO «Растро-Моторс», группы компаний «Растро» — сервисный центр в Санкт-Петербурге.

Все перечисленные организации занимаются капитальным ремонтом строительной и землеройной техники. А подразделения группы «ИКО» еще и восстановительным ремонтом аварийной техники и техники с большими сроками службы, а также восстановлением базовых деталей и узлов двигателей.

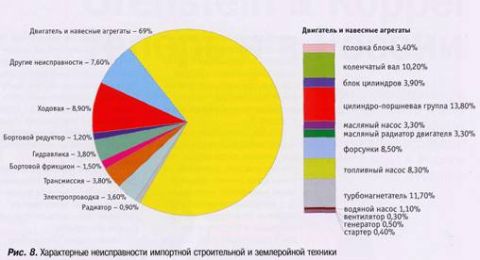

Анализ характерных неисправностей по бульдозерам, экскаваторам, кранам. Решающую роль в повышении технического уровня машин играют двигатели, приводы хода и рабочих органов и непосредственно рабочие органы машин. Как показывает анализ характерных неисправностей импортной строительной и землеройной техники (рис. 8), подавляющее число неисправностей приходится на двигатели и их навесные агрегаты; 8,9% неисправностей — на ходовую часть, по 3.8% — на гидравлику и трансмиссию, 3,6% — на электропроводку, 1,5% — на бортовой фрикцион (муфту поворота), 1,2% отказов дает бортовой редуктор, 0,9% — радиатор.

Таким образом, безотказная работа дорожно-строительной техники определяется в первую очередь качеством ремонта двигателя и его навесных агрегатов.

Сегодня в качестве основного источника энергии доминируют дизельные двигатели преимущественно жидкостного охлаждения.

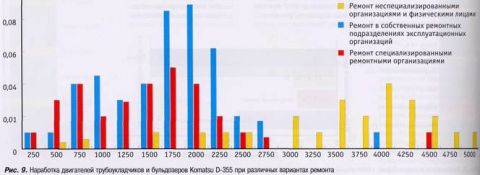

На рис. 9 приведены данные по наработке двигателей трубоукладчиков и бульдозеров «Komatsu D-355» при различных вариантах ремонта:

- ремонт неспециализированными организациями и физическими лицами;

- ремонт в собственных ремонтных подразделениях эксплуатационных организаций;

- ремонт специализированными ремонтными организациями.

Системы технического обслуживания и ремонта.

Одной из наиболее важных составляющих эффективной эксплуатации является принятая система технического обслуживания и ремонта. На сегодняшний день практически вся импортная техника эксплуатируется «по наработке». Однако, все более остро встает задача обеспечения научного прогнозирования остаточного ресурса машин для обеспечения безаварийной работы в заданный промежуток времени, что особенно важно в условиях старения парка. Возможны два пути решения данной задачи: создание универсальных диагностических систем на базе дорогостоящих диагностических комплексов или дооборудование строительных машин элементарными сборщиками основных диагностических параметров с дальнейшим преобразованием и передачей информации с помощью современных средств связи в специальные диагностические центры, осуществляющие ее аккумулирование и обработку.

Крайне важен правильный выбор информативных диагностических параметров: теплотехнических, анализов рабочих сред (масел, охлаждающих жидкостей, топлива и др.), виброакустических характеристик. Исследования, проведенные в Институте проблем транспорта РАН показали, что одной из наиболее информативных характеристик является анализ показателей качества моторного масла, позволяющий прогнозировать пограничные состояния двигателя, его основных агрегатов и узлов. Перспективным является использование виброакустических характеристик.

Переход от эксплуатации «по наработке» к эксплуатации «по состоянию» или к смешанной системе технического обслуживания строительной и землеройной техники представляется все более насущным.

Запасные части — самый выгодный бизнес. Эффективность использования строительной техники в значительной степени зависит от ее обеспечения запасными частями. Их поставка является важнейшей составляющей качественного сервиса. Сегодня, когда многие предприятия бывшего Минстройдормаша остались за пределами России, запчастей для отечественной техники не хватает. И если во всем мире сроки их поставки обычно не превышают трех суток, в России они могут достигать 6-7 месяцев.

Что касается импортной техники, то гарантией ее надежности и безопасности является использование оригинальных и запасных частей, выпускаемых признанными оптовыми производителями. Одновременно с поставками из-за рубежа создаются условия для производства их отечественных аналогов.

Структура спроса на рынке запасных частей строительных машин и механизмов определяется кроме, естественно, условий эксплуатации следующими факторами:

- финансовым состоянием строительных организаций;

- удельным весом машин импортного производства;

- сроком эксплуатации соответствующих машин.

Очевидно, что между спросом на машины и запасные части и техническим обслуживанием существует взаимосвязь — спрос на запасные части зависит от спроса на строительные машины, а тот, в свою очередь, определяется уровнем их обеспечения запасными частями. По этим причинам производство и реализация запасных частей — один из наиболее перспективных и прибыльных сегментов не только рынка сервисного обслуживания строительных машин, но и российского рынка промышленной продукции в целом. По экспертным оценкам его стоимостный объем составляет приблизительно 25% от суммарного объема рынка строительных машин.

Перспективы

Можно утверждать, что рынок импортных машин в России сформировался. Определились его секторы: поставки новой техники; техники, бывшей в эксплуатации; запасных частей и расходных материалов, гарантийное и послегарантийное обслуживание; капитальный ремонт и восстановление базовых узлов и агрегатов.

В каждом из этих секторов есть предложение услуг, способных удовлетворить требования наиболее взыскательных владельцев техники. При примерно равном качестве машин, производимых мировыми компаниями, именно профессионализм дилеров и сервисных фирм определяет успех той или иной марки на конкретном рынке.

Надежное техническое обслуживание становится главным козырем в жестокой борьбе на выживание. С большой долей вероятности можно прогнозировать усиление конкуренции на рынке сервиса импортной строительной техники. Останутся только ремонтные организации, способные предложить комплексный сервис. Ключ к успеху не только в знании того, что клиент хочет, но и в умении, опередив его желания, предложить еще более широкий спектр качественных услуг.

Будущее отечественного рынка сервиса импортной строительной техники за специализированными российскими компаниями, имеющими разветвленную сеть филиалов по всей территории России и за ее пределами, располагающими штатом высококвалифицированных менеджеров и механиков, прошедших обучение в фирменных центрах или специальных комплексных учебных заведениях. Именно такие организации позволят повысить эффективность эксплуатации парка машин, как новых, так и имеющих большие сроки службы.

Источник: exkavator.ru