Если Вы решили построить дом по технологии «евро», из реечек и пенопласта, или хижину дяди Тома по технологии «американо», из глины, соломы и фанеры, то с инженерно – геологическими изысканиями можете даже не заморачиваться. Через 20 лет такой дом, специально созданный для неимущих Евросоюза и Америки, все равно сам развалится.

А если решили построить дом на века, как собственно, на Руси принято, то инженерно – геологические изыскания помогут Вам сэкономить пару миллионов полновесных российских рублей.

Существующее положение вещей

С 1 января 2010 г . вступил в силу федеральный закон № 148-ФЗ, согласно которому заниматься инженерно – геологическими изысканиями имеют право только участники организаций с благозвучным названием СРО, которые, заплатив сами себе, и страховым компаниям немалые денежки, получили право выдавать друг другу допуски и разрешения на проведение изыскательских работ.

Мы не знаем, с какой целью был принят этот закон, но совершенно точно, не для усиления контроля и повышения качества инженерно – геологических изысканий.

Геология участка под строительство фундамента. Геологические изыскания. Цена, ошибки.

Объясняем свою позицию: мы являемся сторонниками жесточайшего государственного контроля, прежде всего со стороны местной власти, за инженерно – геологическими изысканиями в сфере строительства.

Сразу после вступления закона в силу, начался шквал звонков от разных организаций, новоявленных участников СРО, с предложениями съездить за тридевять земель, сделать шнеком пару скважинок и, высосав из пальца прочностные характеристики горных пород, написать отчетик, прикрываясь их допуском. Причем, задарма.

Товарищи дорогие, зарубите себе на носу, мы туфтой никогда не занимались, и заниматься, не намерены. Мы прекрасно осознаем меру своей ответственности за проведение инженерно – геологических изысканий.

Либо мы работаем, так как положено, либо не работаем никак.

Вы уже поняли, что мы не являемся участниками СРО, и формально, проводить инженерно – геологические изыскания не имеем права. Но из этого вовсе не следует, что мы не знаем, как это делать. Мы всегда готовы к сотрудничеству со здравомыслящими людьми.

Информация для тех, кто решил построить свой дом.

Наконец- то наступило то время, когда люди научились считать свои денежки, вкусив все прелести работы гастарбайтеров, и все чаще стали обращаться к специалистам, прежде всего к проектировщикам, за консультациями, с просьбой подсказать им, как правильно построить дом.

И вдруг оказалось, что строительство – не только искусство с красивыми картинками, но, прежде всего, точная наука, основанная на расчете и жесточайшей экономии. И как любая наука, требует точных исходных данных.

Таковыми для строительства являются результаты инженерно – геологических изысканий.

По ним проводятся:

— оценка инженерно – геологических условий участка строительства;

— выбор типа оснований (естественное, улучшенное, искусственное);

— выбор типа, конструкции и материала фундаментов в зависимости от прочностных характеристик грунта, конструктивных особенностей зданий и сооружений, глубины промерзания грунтов, гидрогеологических условий, агрессивности вод и грунтов, технических возможностей производства работ, опыта строительства.

Выпуск 23. Зачем нужны геологические изыскания при строительстве дома?

И много еще чего.

Чтобы облегчить себе жизнь, перед тем, как заказывать проект, настоятельно рекомендуем Вам обзавестись топосъемкой масштаба 1: 500. Топографический план потребуется не только для проектирования, но и для проведения инженерно — изыскательских работ.

Многие архитекторы и проектировщики не в курсе того, что именно они должны подготовить техническое задание на проведение инженерно – изыскательских работ и разработать схему расположения скважин.

Поэтому нередко возникает ситуация, когда они посылают Вас к бурильщикам со словами: «Они должны все знать!», а бурильщики посылают Вас куда подальше.

Подумайте сами, откуда бурильщикам знать, какие тараканы ползают в головах архитекторов, и что они собираются строить.

Специально для архитекторов, конструкторов и проектировщиков, которые «не в курсе».

Образец: «Техническое задание на проведение инженерно – геологических изысканий». И дополнительно впишите, что вам еще необходимо знать для успешного выполнения заказа.

Не надо писать: «Пробурить одну скважину на глубину 4 метра». Лучше почитайте нормативные документы. А если лень, напишите: «Выполнить бурение 5 скважин «конвертиком», в осях предполагаемого здания, согласно схеме расположения скважин». (Только схемку не забудьте приложить).

Не надо писать: «Пробурить 7 скважин глубиной 18 метров под одноэтажный деревянный дом». Пожалейте своих Заказчиков. Им не на что будет строить дом.

Надо отметить, иногда встречаются весьма экзотические требования. Например, исследовать влияние агрессивных грунтовых вод на кокосовое мочало с глинистым заполнителем. Зря смеетесь! Между прочим, хороший гидроизолятор.

Из вышесказанного – вывод: Проведение инженерно – геологических изысканий осуществляется на основании технического задания, с приложением схемы расположения скважин на топографическом плане М 1:500, подготовленного проектной организацией и утвержденного Заказчиком. И не забудьте поставить свои подписи, господа!

Введение в инженерную геологию

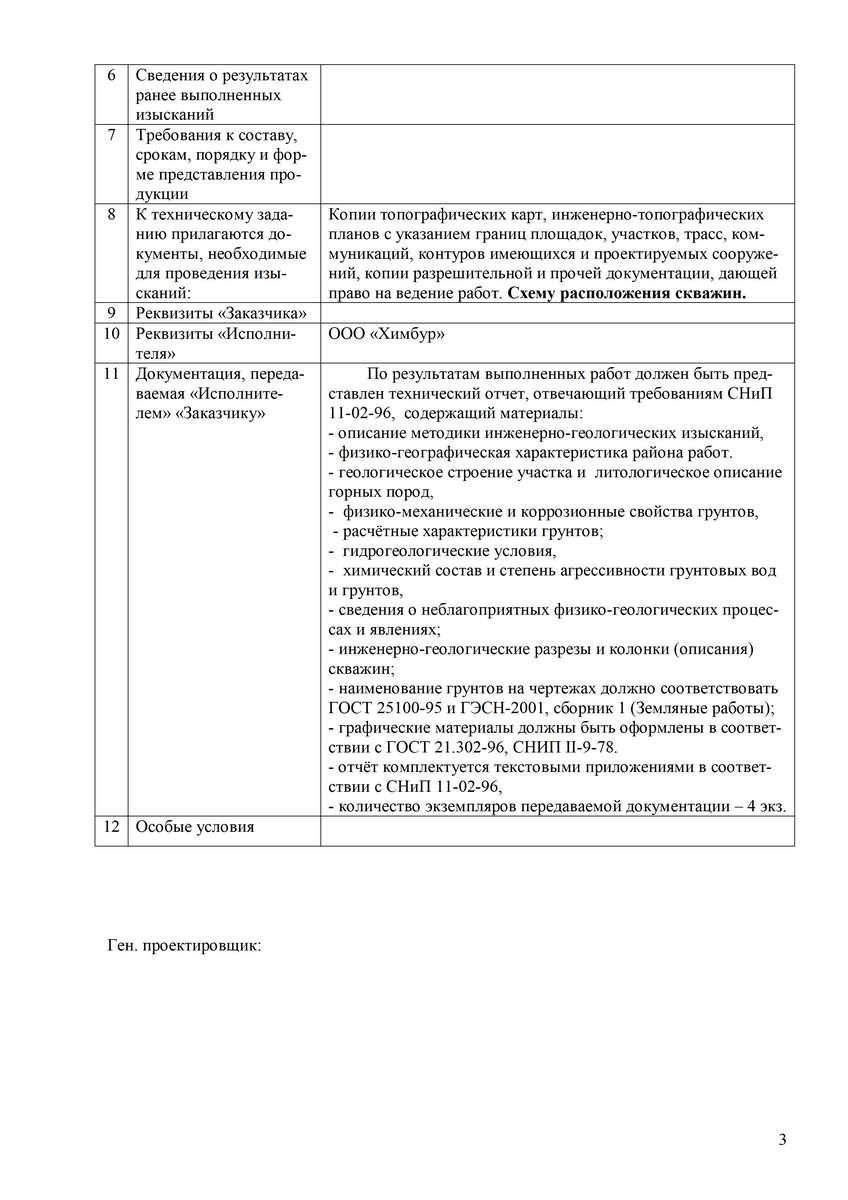

Первичным источником знаний о геологическом строении Вашего участка является столбик породы (на геологическом языке — керн), (Рис. 1), который, выудят из под земли хитроумнейшими приспособлениями физически крепкие, веселые, но не всегда вежливые ребята, приехавшие к Вам на буровой машине.

От того, насколько аккуратно они это сделают, и зависит судьба Вашего дома.

Добыть керн можно разными способами: колонковым, ударно – канатным, вибрационным, любым, дающим образцы породы в виде столбика породы (керна), образовавшегося в результате кольцевого разрушения забоя скважины.

Самым щадящим, менее всего изменяющим структуру отобранного образца, является колонковый способ.

После того как бурильщики нежно извлекут добытый образец из колонковой трубы, он попадет в руки геолога, который обязательно должен присутствовать на скважине. В его обязанности входит этот керн «обнюхать», измерить, определить название породы, упаковать в специальный контейнер, чтобы сохранить естественную влажность, приклеить бирочку и сделать соответствующую запись в блокнотике (на геологическом языке – полевом журнале).

Затем упакованный образчик доставляют в пыточную камеру грунтовой лаборатории, где умные люди в белых халатах подвергнут его всяческим истязаниям, и в конечном итоге изотрут в порошок. В результате керн превратится в колонки цифр с завораживающими названиями, типа «модуль деформации», «плотность скелета», «сцепление» или «угол внутреннего трения».

Вот эти цифры и должен обобщить геолог, родив «Технический отчет об инженерно – геологических изысканиях».

В «Техническом отчете» должны быть отражены:

- местоположение и рельеф

- инженерно – геологические условия

- гидрогеологические условия

- сводная таблица физических свойств грунтов по ИГЭ

- сводная таблица нормативных и расчетных значений физико-механических свойств грунтов

- коррозионная активность грунтов

- коррозионная активность вод

- протокол стандартного химического анализа воды

- акт тампонажа скважин

- акт технической приемки полевых работ

- схема расположения скважин

- колонки (описания) скважин

- геологические разрезы по линиям скважин

«Технический отчет» должен быть подписан геологом и директором предприятия, и его должна украшать большая жирная синяя печать.

Только после этого «Технический отчет» становится официальным документом, на основании которого и осуществляется проектирование Вашего дома.

Так должно быть.

Но мы живем в России. Народ у нас творческий и изобретательный.

Некоторые, ныне здравствующие участники СРО, решив, что они знают о грунтах и водах Ленинградской области всё, внедрили ускоренный метод отбора керна. Шнековый.

Для несведущих: шнек, (рис. 2), как нож в мясорубке, превращает горные породы в фарш.

Затем бурильщик сапогом 46 размера, или геолог с помощью кувалдочки, забивают этот фарш в гильзу (а за неимением последней в короткую трубу) и сдают это под видом керна в лабораторию.

Задача лаборатории: определить по фаршу в прожаренной котлете, какого цвета, веса и роста была корова, и сколько давала молока?

В грунтовых лабораториях работают вменяемые и очаровательные тетеньки в синих халатиках. Они по-честному обрабатывают такой «керн», и по-честному выдают физико-механические свойства несуществующих грунтов.

Думаем, не надо доказывать, что ценность такой информации тождественно равна нулю.

Знайте, если Ваш дом рухнет, то, возможно, виноваты не проектировщики и строители, а директор буровой конторы и геолог, со шнековой мясорубкой в руках.

Поэтому, если увидите, что на Вашем участке изыскания проводятся с помощью шнека (рис. 2), без применения специализированных пробоотборников, сохраняющих образцы ненарушенной структуры, гоните таких «изыскателей» ко всем чертям.

Из вышесказанного – вывод: Не зря говорят: «Земля – дело темное!».

Введение в инженерную геологию (Продолжение)

Для того, чтобы плавно перейти к разговору о стоимости работ, Вам придется познакомиться еще с одним термином из геологического языка. С загадочным ИГЭ. По-русски, инженерно – геологический элемент.

ГОСТ 20522-96. «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний» трактует это понятие так:

ИГЭ – основная грунтовая единица при инженерно – геологической схематизации грунтового объекта.

Всё понятно? Не очень.

Тогда сформулируем так: ИГЭ – это объем грунта близкого по составу и свойствам, с одинаковыми прочностными и несущими способностями, на основе которых выбирается конструкция и рассчитывается несущая способность фундаментов зданий и сооружений.

Ну, тогда на пальцах.

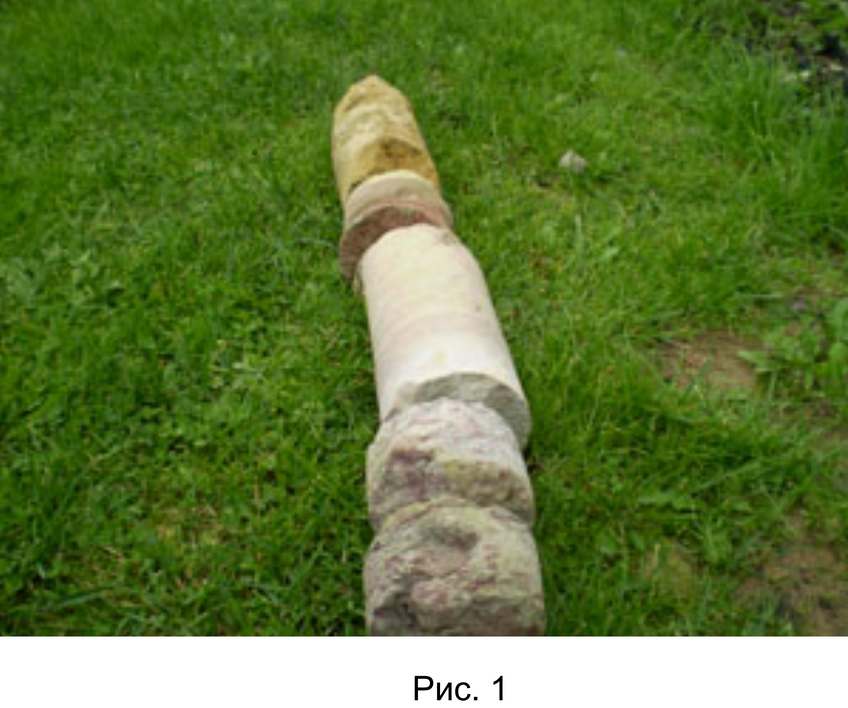

Посмотрите на рисунок 3.

Предположим, на Вашем участке пробурили инженерно – геологическую скважину (левая колонка), глубиной 9 метров .

Первые полметра – это знакомый Вам по грядкам чернозем. Затем последовательно идут: слой зеленовато-серых суглинков; слой желтовато-коричневых обводненных песочков; слой красновато-коричневых глин; слой коричневых песчаников; и завершает парад — слой голубовато-серых глин.

Внутри слоя один и тот же, скажем, суглинок может пребывать в разном состоянии. Где-то более песчанистый, где-то более глинистый. Поэтому прочностные характеристики его внутри слоя разные.

Так вот. Участки одного и того же геологического слоя обладающие разными прочностными характеристиками и называются инженерно – геологическими элементами.

А теперь взгромоздите на этот слоеный пирожок скромный особнячок весом с килотонну. Что будет?

Чтобы знать, что будет, ГОСТ предписывает отобрать из каждого ИГЭ не менее 6 образцов и испытать их в лаборатории.

Еще один важный момент.

На рис.3, на глубине 2.5 м ., то есть на глубине заложения фундамента, показан слой обводненных песков. Подобный водонасыщенный слой встречается в Ленинградской области практически повсеместно.

Своим происхождением воды этого слоя обязаны атмосферным водам, прежде всего дождевым и талым. В период интенсивного выпадения осадков, наблюдается значительный подъем их уровня, что нередко приводит к затоплению подвальных помещений.

Кроме того, атмосферные воды, просачиваясь через слой чернозема богатого органикой, обогащаются нитратами, фосфатами, сульфатами, фторидами, водные растворы которых являются сильными кислотами – азотной, фосфорной, серной, плавиковой.

Вспомните школьный курс химии, и представте что будет с металлом, например, с арматурой фундамента, свинцовой оболочкой кабеля, водопроводными и газовыми трубами, контуром заземления?

Думаем, не надо объяснять, что точное определение глубины залегания и степени агрессивности таких вод является одной из основных задач инженерной геологии.

Кстати, об анализах вод. Случай из практики.

Выявили мы как то одно милое загрязнение вод нефтепродуктами. И сдали воду, воняющую соляркой в лабораторию одного из монстров инженерной геологии на стандартный химический анализ. Каково же было наше удивление, когда в заключении прочитали, что вода запаха не имеет, и по общесолевому составу соответствует ГОСТу.

С тех пор, мы с монстрами не работаем.

В связи с вышесказанным, хотим познакомить Вас с ещё одним методом «разводки», черезвычайно опасным для Вашего кармана.

Называется: отбор керна колонковой трубой с промывкой.

Суть метода в том, что бурение скважины производится колонковой трубой с одновременной подачей в неё буровым насосом промывочной жидкости, чаще всего воды. Скорость проходки при этом многократно увеличивается.

Однако керн, который находится внутри колонковой трубы, подвергается воздействию воды, и меняет свою естественную влажность до неузнаваемости. (Естественная влажность — основной параметр, по которому рассчитывается несущая способность грунтов.) Рыхлые и сыпучие грунты попросту вымываются. Определить глубину залегания вод, в том числе агрессивных, невозможно.

Даже если геолог по-честному обработал и упаковал добытые образцы; даже если лаборатория по-честному провела испытания этих измененных грунтов и выдала честные результаты; то проектировщик, глядя на цифры, думает, что имеет дело с болотом, и по-честному рассчитывает соответствующий фундамент.

Последствия:

Мы раньше ездили по Волосовскому району и смеялись. На глубине 2-х метров — монолитные известняки, атомной бомбой не прошибешь. Стоэтажный дом на столбчатом фундаменте можно ставить. А народ под жалкий домик «евро» монолитную плиту толщиной в метр на поверхности льет. Вот денег девать некуда!

А потом, по случаю, познакомились с отчетиком геологическим, по которому проектирование шло. Фирма серьезная. Таких в Питере на пальцах одной руки пересчитать можно. На первой странице: «Буровые работы проводились буровой установкой колонкового бурения с промывкой…». Всё сразу понятно стало.

Только мужика жалко. Всё по уму сделал. Геологию заказал. Семьдесят тысяч отдал. Сэкономить хотел. Вместо этого на миллион попал.

Не повезло.

Теперь о стоимости.

Как бы ни ругали плановую социалистическую экономику, но именно тогда были рассчитаны и научно обоснованы базовые цены на инженерно – геологические изыскания, где всё заложено: и 7% прибыль, и зарплата в 120 советских рублей, и затраты на обновление техники, и затраты на расходное буровое оборудование. До сих пор, по нашему мнению, они правильно отражают реалии этого вида деятельности.

Чтобы понять порядок затрат, попробуйте самостоятельно рассчитать «Смету на инженерно – геологические работы».

Ориентировочные исходные данные (под двухэтажный кирпичный коттедж):

количество скважин – 5 шт.

глубина скважин – 8 м .

количество ИГЭ — 8, следовательно, количество отобранных монолитов – 48

стандартный химический анализ воды – 2

анализ на коррозионную активность – 2.

Инфляционный индекс устанавливается раз в квартал, в него, безусловно, включена коррупционная составляющая, и значение его на текущий момент Вам подскажут (наверное?) в любом СРО.

Рассчитанная стоимость и будет отражать порядок затрат на качественное выполнение инженерно-изыскательских работ на Вашем участке.

Привыкнув к полученной цифре, не спешите искать другого подрядчика, а лучше представте себя чиновником, проводящим тендер от лица государства, например, тендер на инженерно – геологические изыскания под строительство детского садика.

Вы объявили цену, рассчитанную по справедливым расценкам, скажем, сто тысяч. Один кричит: «Девяносто девять!», другой: «Девяносто восемь!», третий: «Тридцать!».

Вы молоточком по столу – бац! «Участник номер три! Подряд на проведение инженерно-изыскательских работ – ваш!»

Первые двое встали, на третьего посмотрели, пальцем у виска покрутили. И как люди чести, решение приняли — больше в тендерах не участвовать.

Скажите, так не бывает. Конечно, не бывает. На тендерах конвертики рвут.

Так вот. Первые двое, постарше, огонь и воду прошедшие, и что почем, знающие. А третий – помоложе. Геологический институт кое-как закончил, да с красным дипломом — школу бизнеса. А там ему популярно разъяснили, что главное в жизни – видимость!

Что он делать умеет? Бумажку красивую рисовать. Печать жирную ставить. Техники буровой у него отродясь не было. Да и знает он прекрасно, что за тридцать тысяч изыскания не организуешь. Впрочем, и ехать никуда не собирался.

Фирма у него – однодневка, все по науке.

Вас как чиновника, бюджетные денежки сэкономившего, начальство по головке погладит. Участник номер три сам себя погладит, типа, бизнесмен крутой, бабок на халяву срубил, не зря диплом «евро» покупал.

А дальше то что?

А дальше такой же тендер на проектирование, тендер на строительство. Потом гром фанфар и перерезание красных ленточек. Высокие гости, и пробки в потолок от шампанского! Детский садик задарма построили!

А лет через пять такой садик рухнет. И убьет детишек.

Вопрос: кому это надо?

Товарищи дорогие! В своем стремлении удешевить строительство собственного дома, будь то инженерно – геологические изыскания или бурение водозаборной скважины, Вы действуете ровно как тот чиновник. Поэтому результат будет такой же.

С одной разницей. Чиновнику за его действия ничего не будет. А Вы, если выживите, потеряете всё.

Источник: vodabur.ru

Методы инженерно-геологических изысканий в строительстве

Реферат п одготовила студентка гр.ЭУН 05-1 заочного отделения Петрова О.Н.

Нижегородский Государственный Архитектурно-Строительный Университет

Нижний Новгород 2007г.

В последнее время значительное место в строительной практике занимает вопрос реконструкции, перепрофилирования и реставрации зданий и сооружений, как правило, в пределах существующей городской застройки. Это накладывает особую ответственность на инженеров-геологов, которые должны оценить степень изменений в геологической среде за период эксплуатации зданий и сооружений и выработать рекомендации по дальнейшим проектным решениям в связи с изменившейся геологической обстановкой.

Техническое задание на инженерно-геологи-

Строительство ская шениям в связи с изменившейся геологической обстановкой. дальнейштрукции, перепрофилирования и реставрации здани

Инженер-строитель при участии инженера-геолога

Цель инженерно-геологических исследований – получить необходимые для проектирования объекта инженерно-геологические материалы, так как ни один объект нельзя построить без этих данных.

Задача исследований – изучение геологического строения, геоморфологии, гидрогеологических условий, природных геологических и инженерно-геологических процессов, свойств горных пород и прогноз их изменений при строительстве и эксплуатации различных сооружений.

Введение инженерно-геологических изысканий регламентируется основным нормативным документом в строительстве «Строительными нормами и правилами» СНиП 11-02 – 96 «Инженерные изыскания для строительства». Данный документ определяет порядок, состав, объём и виды выполняемых работ изысканий для различных этапов проектирования, строительства и эксплуатации объектов и различных геологических обстановках, а так же состав документации по результатам изысканий, порядок их предоставления и приёмки, а так же ответственность исполнителей и заказчиков (проектировщиков).

Состав исследований определяется программой, согласованной с проектной организацией. В состав работ входят: сбор, изучение и анализ имеющихся геологических материалов по району строительства; инженерно-геологическая и гидрогеологическая съёмка; буровые и горно-проходческие разведочные работы; геофизические исследования; опытные полевые работы; стационарные наблюдения; лабораторные исследования грунтов и подземных вод; камеральная обработка и составление отчёта.

1. Инженерно-геологические исследования для строительства.

Во всех случаях исследования должны начинаться со сбора имеющихся материалов о природных условиях района (геологическом строении, гидрогеологических условиях, климате, гидрологии, почвенном покрове, топографии). Эту работу выполняют в подготовительный период до начала полевых работ; изучают материалы, хранящиеся в геологических фондах и других организациях, опубликованные работы, собирают данные об опыте строительства и эксплуатации аналогичных сооружений в местных природных условиях. Тщательный сбор и анализ имеющихся материалов, дополнительный в ряде случаев рекогносцировочным обследованием района, позволяет целенаправленно составить программу исследований и значительно сократить объём их работ.

После проведения необходимых организационно-хозяйственных мероприятий изыскательский отряд или партия выезжает на место будущего строительства и приступает к работам (съёмка, буровые, геофизические и другие работы).

Окончательная обработка полевых материалов и результатов лабораторных анализов производится в стационарных условиях в течение камерального периода. Камеральная обработка материалов завершается составлением инженерно-геологического и гидрогеологического отчётов.

Объём выполняемых инженерно-геологических исследований бывает различен. Это связано со стадией проектирования (предварительные или детальные исследования), геологической изученностью района (изученный, малоизученный, неизученный), сложностью геологического строения (сложные складки, горизонтальное залегание слоёв и т. д.), особенностями свойств грунтов (грунты, требующие и не требующие специальных работ), конструктивными особенностями сооружений и их капитальностью.

Основной объём инженерно-геологических работ приходиться на исследования, проводимые период до проектирования. На этом этапе инженерно-геологические исследования обеспечивают получение необходимых данных, связанных с геологией местности, со свойствами грунтов и получением инженерных выводов. Изучение геологии местности позволяет установить лучший участок для строительства, влияние геологических процессов на сооружение и влияние самого сооружения на природную обстановку. Изучение грунтов позволяет определить их свойства, решить вопрос о необходимости улучшения их свойств и составить представление о наличии в данном районе тех или иных строительных материалов. Важное место занимают инженерные выводы. При этом устанавливается глубина заложения фундаментов и величина допускаемых давлений на грунт, прогнозируются устойчивость сооружения, величины ожидаемых осадков и т. д.

В период строительства при проходке котлованов производят сверку наблюдаемых геологических данных с геологическими материалами, полученными в период инженерно-геологических исследований до проектирования. При наличии расхождений назначают дополнительные инженерно-геологические работы для подтверждения правильности выполненного проекта или внесения в него необходимых исправлений.

При эксплуатации зданий и сооружений во многих случаях целесообразны работы, связанные с подтверждением прогноза устойчивости объектов. Так проводят наблюдения за характером и величиной осадок, режимом грунтовых вод и рек, размывом берегов, устойчивостью склонов и т. д. К этому периоду относят работы, получившие названия инженерно-геологической экспертизы. Задачей таких исследований является установление причин возникновения деформаций зданий и сооружений.

Инженерно-геологические работы обычно выполняют в три этапа: 1) подготовительный; 2) полевой; 3) камеральный.

Подготовительные работы включают изучение района по архивным, фондовым и литературным материалам. Осуществляется подготовка к полевым работам.

В полевой период проводят все инженерно-геологические работы, предусмотренные проектом для данного участка:

— разведочные работы и геофизические исследования;

— опытные полевые исследования грунтов;

— изучение подземных вод;

— анализ опыта местного строительства и т. д.

В течение камерального периода производят обработку полевых материалов и результатов лабораторных анализов, составляют инженерно геологический отчёт с соответствующими графическими приложениями в виде карт, разрезов и. т.д.

Инженерно-геологический отчёт является итогом инженерно-геологических изысканий. Отчёт передаётся проектной организации, и на его основе выполняется необходимая проектная документация для строительства. В общем виде отчёт состоит из введения, общей и специальной частей, заключения и приложений. Во введении указывают место проведения изыскательских работ и время года, исполнители и цель работ. В общей части, в её отдельных главах даётся описание:

— рельефа, климата, населения, растительности;

— геологии с приложением геологических карт и разрезов;

— карт строительных материалов, которые необходимы для выполнения строительных работ.

В специальных главах большое внимание уделяется грунтам и подземным водам. Грунты являются основным объектом исследований. Поэтому указываются, какие грунты, их свойства, выраженные в цифрах, что необходимо для определения расчётных характеристик, пригодность грунта для строительства объекта.

Подземные виды оцениваются в двух направлениях: как источники водоснабжения при строительстве и эксплуатации объекта и как они могут помешать строительству. В этом случае даются рекомендации по строительному водопонижению и устройства дренажей на период эксплуатации объекта.

В заключительной части отчёта даётся общая инженерно-геологическая оценка участка по пригодности для данного строительства, указываются наиболее приемлемые пути освоения территории, заостряется внимание на вопросах охраны окружающей среды.

Отчёт обязательно должен иметь приложение, в котором даётся различный графический материал (карты, разрезы, колонки скважин и др.), а также таблицы свойств грунтов, химических анализов воды, каталог геологических выработок и др.

Инженерно-геологические заключения. В практике инженерно-геологических исследований очень часто вместо больших отчётов приходиться составлять инженерно-геологические заключения. Выделяется три вида заключений: 1) по условиям строительства объекта; 2) о причинах деформации зданий сооружений и 3) экспертиза. В первом случае заключение носит характер инженерно-геологического отчёта. Такое заключение может быть выполнено для строительства отдельного здания.

Инженерно-геологическая экспертиза проводиться, главным образом, по проектам крупных сооружений. Основой для экспертизы является наличие спорных и разноречивых оценок природных условий (в процессе изысканий) или аварий сооружений (в процессе их эксплуатации).

Экспертиза силами крупных специалистов устанавливает:

— правильность приёмов исследований;

— достаточность объёмов работ;

— правомерность выводов и рекомендаций;

— причины аварий и т. д.

По объёму работы экспертиза бывает кратковременная и длительная. В первом случае вопрос решается практически сразу. Выводы излагаются в виде заключения. Во втором случае экспертиза кроме изучения имеющихся материалов требует выполнения специальных работ по определённой программе с указанием сроков. По окончании работ выводы могут быть изложены в виде заключения или даже небольшого инженерно-геологического отчёта.

Экспертиза должна давать ответ на поставленные вопросы, содержать необходимые конкретные рекомендации, обоснования и доказательства целесообразности предлагаемых инженерно-геологических мероприятий.

Инженерно-геологическая съёмка представляет собой комплексное изучение геологии, гидрогеологии, геоморфологии и других естественно-исторических условий района строительства. Эта работа даёт возможность оценить территорию со строительной точки зрения.

Масштаб инженерно-геологической съёмки определяется детальностью инженерно-геологических исследований и колеблется от 1:200000 до 1:10000 и крупнее. Основой для проведения съёмки служит геологическая карта данной территории.

Геоморфологические исследования уточняют характер рельефа, его возраст и происхождение. При геологических работах определяют условия залегания пород, их мощность, возраст, тектонические особенности, степень выветрелости и т. д. Для этой цели изучают естественные обнажения, представляющие собой выходы на поверхность слоёв горных пород на склонах гор, оврагов, речных долин. Для каждого слоя записывают наименование породы, окраску, состав, примеси, измеряют видимую мощность и элементы залегания. На карте указывается место нахождения обнажения. Наиболее характерные для данного района обнажения зарисовывают и фотографируют.

Районы, где наблюдается большое количество обнажений, называют открытыми, при отсутствии их – закрытыми. В закрытых районах геологическое строение изучают с помощью разведочных выработок (буровых скважин, шурфов и т. д.). Выработки документируются. Одновременно из них выбирают пробы образцов пород для лабораторных исследований.

При инженерно-геологической съёмке изучают гидрогеологические условия для выяснения обводнённости пород, глубины залегания подземных вод, их режима и химического состава; выявляют геологические явления и процессы (обвалы, осыпи, оползни, карсты и т. д.), которые могут вредно отразиться на устойчивости и нормальной эксплуатации зданий и сооружений, изучают опыт строительства на данной территории, определяют физико-механические свойства пород полевыми методами, а также в специальных полевых лабораториях.

В процессе инженерно-геологической съёмки производят поиски месторождений естественных строительных материалов.

На основе полученных данных составляют инженерно-геологическую карту района строительства. Это даёт возможность произвести инженерно-геологическое районирование территории и выделить участки, наиболее пригодные под строительство крупных объектов (промышленные предприятия, жилые микрорайоны и т. д.).

Аэрокосмические методы. Для ускорения сроков съёмочных работ и повышения их качества используют аэрометоды, которые особенно эффективны в районах, труднодоступных для наземного изучения (заболоченные низменности, пустыни и т. д.). Широкое распространение в современных условиях получили методы космической съёмки, для которых разработана специальная аппаратура, методики дешифрирования снимков, позволяющие получать высокоточную и достоверную информацию.

2. Инженерно-геологические изыскания для строительства зданий и сооружений.

Инженерно-геологические изыскания являются начальным этапом строительства любого объекта и находятся в полной зависимости от вида объекта (промышленное предприятие, жилой дом, автомобильная дорога и т. д.). Поэтому изыскания под каждый вид объекта имеют свою специфику, свои особенности, но все изыскания имеют нечто общее, некоторый стандарт.

Результаты инженерно-геологических исследований в виде отчёта поступают в строительную проектную организацию. Отчёты должны иметь для инженера-проектировщика материалы по семи основным позициям результатов инженерно-геологических изысканий:

— оценка пригодности площадки для строительства данного объекта;

— геологический материал, позволяющий решать все вопросы по основаниям и фундаментам;

— оценка грунтового основания на восприимчивость возможных динамических воздействий от объекта;

— наличие геологических процессов и их влияние на устойчивость будущего объекта;

— полную характеристику по подземным водам;

— все сведения по грунтам, как для выбора несущего основания, так и для производства земляных работ;

— по влиянию будущего объекта на природную среду.

Проектирование крупных объектов осуществляется по стадиям: технико-экономическое обоснование (ТЭО), технический проект и рабочие чертежи. Название стадий инженерно-геологических изысканий соответствует стадия проектных работ, за исключением стадии ТЭО, где геологические работы получили название рекогносцировочных инженерно-геологических изысканий. Следует отметить, что в практике строительства последовательность стадий проектирования не всегда соблюдается. Проектирование крупных объектов может быть проведено в две стадии, проектирование жилого дома в одну стадию. В соответствии с этими стадиями проводятся инженерно-геологические изыскания.

На ранних стадиях проектирования инженерно-геологические изыскания охватывают обширные площади, применяются не очень точные, но сравнительно простые и экономичные технические средства. По мере перехода к более поздним стадиям площади изысканий сужаются и применяются более сложные и точные методы геологических работ.

На выделенной под строительство площадке на каждом отдельном этапе инженерно-геологические изыскания выполняют в определённой последовательности:

— собирают общие сведения по территории из литературных публикаций и архивных материалов изыскательских организаций; сведения о климате, рельефе, населении, речной сети и т. д.;

— производят осмотр строительной площадки инженеры-проектировщики совместно с инженером-геологом; определяют степень её застройки, осматривают ранее построенные здания, дорожную сеть, рельеф, растительность и т. д.; в целом определяют пригодность участка под застройку и вырабатывают техническое задание на изыскания;

— выполняют инженерно-геологические изыскания; в полевых условиях изучают геологическое строение площадки, гидрогеологию, геологические процессы, при необходимости на грунтах ставят опытные работы; отобранные пробы грунтов и подземных вод изучают в лабораториях;

— по окончанию полевых и лабораторных работ в камеральный период составляют инженерно-геологический отчёт, который защищают в проектной организации, после чего он становиться документом и используется для проектирования объекта.

3. Инженерно-геологические изыскания для строительства промышленных сооружений.

Проектирование промышленных сооружений чаще всего выполняют в две стадии. С начала разрабатывают проектное задание, а на его основе в последующем технический проект и рабочие чертежи. По сложным объектам могут производиться дополнительные изыскания, необходимые для доработки и уточнения ранее выполненных изысканий. Иногда по отдельным несложным объектам исследования могут выполняться одновременно для проектного задания и рабочих чертежей.

Каждому этапу проектирования предшествуют свои инженерно-геологические изыскания: проектному зданию – предварительные, рабочим чертежам – детальные.

Промышленное предприятие представляет собой сложный комплекс различных зданий и сооружений. Поэтому параллельно с изысканиями и проектированием основного сооружения выполняют аналогичные работы по линиям связи, ЛЭП, магистральным трубопроводам, подъездным и внутризаводским путям автомобильных, железных и канатных дорог, по сооружениям водоснабжения, канализации и т. д.

Предварительные изыскания. В тех случаях, когда это необходимо, вначале выполняют инженерно-геологические работы на уровне технико-экономического доклада (ТЭД). Основная цель – выбор строительной площадки. Далее работы проводят по изучению выбранной площадки. В тех случаях, когда площадка задана, инженерно-геологические исследования начинают непосредственно на этой площадке.

На этом этапе осуществляется работа с целью общей инженерно-геологической оценки выбранной площадки. В состав исследований входит:

— проходка разведочных выработок и геофизические работы;

— полевые опыты работы по грунтам и подземным водам;

— лабораторные исследования и камеральные работы с составлением инженерно-геологического отчёта.

Все материалы работ обобщают и представляют в виде инженерно-геологического отчёта с приложениями обзорной карты района строительства масштаба 1:25000-1:100000 с указанием границ изучаемой площадки, инженерно-геологической карты и разрезов, колонок разведочных выработок, таблиц показателей пород и подземных вод, графиков наблюдений, фотографий природных условий. Отчёт даёт общую инженерно-геологическую оценку площадки с учётом особенностей проектируемых зданий и сооружений.

Детальные изыскания. Эти изыскания чаще всего выполняют применительно к объединенной стадии проектирования – технический проект и рабочие чертежи. Их целью является детализация и уточнение инженерно-геологических данных, полученных на стадии проектного задания (предварительных исследований) для каждого здания и сооружения. Для проектирования второстепенных объектов бывает достаточно материалов предварительных исследований. В целях уточнения иногда дополнительно проходят 1-2 буровые скважины.

На этой стадии основным являются разведочные выработки и опытные работы. Разведочные выработки располагают в зависимости от размещения фундаментов – по периметру или осям здания. Количество выработок зависит от ряда факторов, в том числе от этажности здания и сложности геологического строения площадки. Ориентировочное расстояние между выработками дано в табл. 2.

Глубина разведочных выработок зависит от особенностей и сложности геологического строения. При небольшой глубине залегания скальных пород выработки должны быть на 0,5 – 1 м врезаны в эти породы. В случае если строительная площадка сложена более или менее однородной толщей достаточно прочных пород ( глины, суглинки и т.д.), глубина выработок принимается равной полуторной-двойной ширине фундаментов, но не менее 6-8 м. при более сложных условиях их глубина доводится до 20-25 м и более.

На участках распространения (водонасыщенных песков, илов и т.д.) скважины должны достигнуть их и на 2-3 м войти в породы, которые могут служить надежным основанием. Ориентировочные глубины скважин приведены в табл. 3.

Ширина здания, м

Полевые опытные инженерно-геологические работы. Производят только под наиболее ответственные сооружения. Их целью являются уточнения прочностных и деформативных показателей грунтов в пределах контура здания. Опытные гидрогеологические работы выполняют для получения окончательных данных для расчета дренажных сооружений, определения притоков воды в котлованы и др.

По окончанию изысканий этого этапа составляется отчет, дающий исчерпывающие данные по грунтам оснований отдельных зданий и сооружений и агрессивности грунтовых вод. В отчете приводятся также рекомендации по проведению мероприятий, обеспечивающих защиту фундамента, подземных сооружений и перечень прочих инженерных мероприятий, обеспечивающий устойчивость зданий и сооружений в период их строительства и эксплуатации.

4. Инженерно-геологические изыскания для градостроительных работ.

Проектирование городского и поселкового строительства осуществляется стадийно. В настоящее время оно складывается из проектов: планировки и планы размещения первоочередного строительства; детальной планировки и проекта застройки.

Соответственно этому инженерно-геологические исследования проводят так же по стадиям, применительно к каждому виду проектирования.

Исследования для проекта планировки и плана размещения первоочередного строительства. Инженерно-геологические исследования для проекта планировки городов (посёлков) должны дать оценку значительной территории с точки зрения возможности использования её для строительства. Геологические работы проводят в сочетании с другими исследованиями и проектными проработками; экономическими, климатическими, гидрогеологическими, экологическими, санитарно-гигиеническими и т. д.

По изучаемой территории должны быть получены сведения о рельефе, гидрологии, климате, почвах, растительности, геологическом строении, гидрогеологии, природных геологических явлениях и инженерно-геологических процессах (оползнях, карсте, просадках, сейсмике и т. д.), составе и свойствах грунтов.

Инженерно-геологические изыскания проводят в три периода: подготовительный, полевой и камеральный. Инженерно-геологический отчёт служит основанием для составления проекта планировки и плана размещения первоочередного городского и поселкового строительства.

Исследования для проекта детальной планировки. Проект детальной планировки существующего города (посёлка) включает в себя архитектурно-планировочную и техническую организацию районов застройки первой очереди, устанавливает последовательность застройки, решает вопросы благоустройства, содержит проекты детальной планировки и застройки отдельных городских районов.

На этой стадии проводят более детальное изучение геологии местности и свойств грунтов. Для этого закладывают дополнительные буровые скважины по створам вдоль новых или реконструируемых улиц в местах специальных сооружений. Глубина скважины под сооружением в большинстве случаев достигает 8-10 м. при наличии слабых пород закладываются шурфы с отбором 2-3 образцов для проведения полного комплекса лабораторных исследований.

Исследования для проекта застройки. Проект застройки в пределах существующего города предусматривает строительство отдельных жилых домов (микрорайонов), кварталов, улиц и площадей. Проектирование проводят в 2 стадии – проектного задания и рабочих чертежей. Перед каждой стадией выполняют инженерно-геологические работы.

Изыскания для проектного задания освещают геологические и гидрогеологические условия всей изучаемой площадки, характеризуют инженерно-геологические свойства грунтов. В случае если для данной площадки ранее проводились изыскания для проекта планировки и проекта детальной планировки, то этих материалов в полнее достаточно, чтобы не проводить новых исследований на стадии проектного задания застройки. При отсутствии каких либо инженерно-геологических исследований изыскания проводят в составе и объёме, как это было показано выше для проекта планировки и проекта детальной планировки.

На стадии рабочих чертежей инженерно-геологические материалы могут быть оформлены в одном отчёте. При составлении рабочих чертежей возможны случаи назначения дополнительных исследований. Это связано главным образом, с изменениями в размещении зданий или проверкой имеющихся геологических материалов.

Инженерно-геологические изыскания для отдельных зданий. Инженерно-геологические работы под застройку отдельных зданий проводят, как правило, одновременно для проектного задания и рабочих чертежей, т. е. фактически в одну стадию. Изучению подвергается ограниченная площадка. Объём проводимых на ней работ зависит от сложности инженерно-геологических условий, которые подразделяют на 3 категории:

1 категория – участки с простой геологией; слои залегают горизонтально; несущая способность грунтов не вызывает сомнения; грунтовые воды под фундаментами залегают ниже активной зоны; мощность насыпных грунтов не превышает 2-х м.;

2 категория – участки средней геологической сложности; толща сложена из 4-5 литологически различных слоёв в виде складок; грунтовые воды залегают в пределах активной зоны; мощность насыпных грунтов составляет 3-4 м.;

3 категория – участки геологически сложные; расположены в пределах пересечённого рельефа; толща многослойная; залегание слоёв складчатое; нарушенное; грунтовые воды залегают выше подошвы фундаментов; активная зона содержит грунты типа ила, торфа; мощность насыпных грунтов превышает 4 метра; на участке развиты природные геологические явления.

Инженерно-геологические работы выполняют в обычном порядке. Отличие работ заключается только в том, что на площадках будущих высотных зданий (более 9 этажей) обязательно проводится изучение грунтов опытными нагрузками. Выполненные работы представляют в виде заключения об инженерно-геологических условиях площадки. При написании заключения большое внимание уделяют и обобщению опыта строительства эксплуатации зданий на соседних участках в сходных геологических условиях.

Главная цель инженерной геологии – изучение природной геологической обстановки местности до начала строительства, а также прогноз тех изменений, которые произойдут в геологической среде, и в первую очередь в породах, в процессе строительства и при эксплуатации сооружений. В современных условиях ни одно здание или сооружение не может быть спроектировано, построено и надежно эксплуатироваться (а в последствии может быть ликвидировано или реконструировано) без достоверных и полных инженерно-геологических материалов.

Все это определяет основные задачи, которые стоят перед инженерами-геологами в процессе изыскательских работ еще до начала проектирования объекта (при принятии решения о строительстве, об инвестировании проекта и т.п.), а именно:

Выбор оптимального (благоприятного) в геологическом отношении (площадки, района) строительства данного объекта;

Выявление инженерно-геологических условий в целях определения наиболее рациональных конструкций фундаментов и объекта в целом, а также технологии производства строительных работ;

Выработка рекомендаций по необходимым мероприятиям и сооружениям инженерной защиты территорий и охране геологической среды при строительстве и эксплуатации сооружений.

Сложный узел проблем, возникающих при взаимодействии современных строительных объектов с окружающей, в том числе и с геологической средой, определяет необходимость для инженера-строителя обладать знаниями в инженерной геологии, а для инженера-геолога – в области строительства. В настоящее время только такое «взаимопроникновение» позволяет грамотно и экологично решать все задачи при строительстве, эксплуатации, реконструкции и ликвидации строительных объектов.

1.Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерная геология. Учеб. для строит. спец. вузов. – 2 изд. – М.: Высш. школа, 2002.

Изучение геоморфологии и истории развития речной долины имеет важнейшее значение для оценки условий возведения гидротехнических сооружений и строительства водохранилища.

Террасы – уступы на склонах долин рек. Террасы бывают поперечные и продольные. Поперечные располагаются поперек рек долины и порождают водопады. Их появление связано с пересечением рекой пород различной прочности. Мягкие породы размываются быстро, между ними и горными породами образуется уступ высотой от нескольких до десятков метров.

Продольные террасы располагаются вдоль склонов долин в виде горизонтальных или почти горизонтальных площадок. Их называют надпойменными. При паводках они не заливаются водой.

Каждая терраса измеряется высотой и шириной. Высота колеблется от метра до нескольких метров, ширина – от десятков метров до десятков километров. Продольные террасы по слагающему их материалу подразделяют на эрозионные, цокольные и аккумулятивные (аллювиальные).

Эрозионные террасы вымываются рекой в коренных породах долины и возникают на первых стадиях развития реки или в ее верхнем течении. Эрозионные террасы, перекрытые маломощным аллювием, называют цокольными. Аккумулятивные террасы полностью сложены из аллювиального материала и наиболее типичны долинам равнинных рек.

Аккумулятивные террасы подразделяют на вложенные и наложенные. Долины с вложенными террасами формируются следующим образом: вначале река образует долину в коренных породах, далее в процессе старения река заполняет свою долину аллювиальными наносами; новое усиление эрозионной деятельности углубляет дно долины, но уже в ранее отложившемся аллювии.

Часть аллювия, прислоненная к коренному склону, сохраняется в виде надпойменных террас. Последующие циклы накопления насосов дают новые надпойменные террасы, причем каждая последующая по возрасту оказывается моложе предыдущей. Наложенные террасы образуются несколько иначе: усиление эрозионной деятельности приводит лишь к частичному размыву ранее отложившегося аллювия. Аккумуляция новых насосов происходит поверх более древних аллювиальных отложений.

Геологическое строение речных долин имеет важное значение при инженерно-геологической их оценке в строительных целях. Наиболее благоприятными в этом отношении являются террасы эрозионные. Значительно сложнее решаются вопросы строительства на аккумулятивных насосах.

Горные породы – закономерные скопления минералов, образующие более или менее самостоятельные геологические тела.

Возраст горной породы

Мощность слоя, м

Техногенные голоценовые образования

Элювиальные голоценовые отложения

Аллювиальные позднечетвертичные отложения

Аллювиальные среднечетвертичные отложения

Современные аллювиальные отложения.

Песок мелкозернистый aQ . Осадочная горная порода, современного возраста аллювиального происхождения (генезиса). По классификации осадочных горных пород песок относится к обломочным песчаным породам (псаммитам), по размеру обломков 0,25-0,1мм, мелкозернистым, рыхлым.

Песок. Структура псаммитовая (песчаная), текстура слоистая.

По минералогическому составу – мономиктовые кварцевые пески, более чем на 95% сложенные обломками кварца. Форма залегания – пласт. Условие залегания – горизонтальное. 80,3 – абс.отметка кровли.

Применение. В стекольной, керамической промышленности, в металлургии, в качестве сырья для изготовления огнеупорных кремнистых кирпичей (динаса), в качестве строительного материала.

Современные аллювиальные отложения.

Глина aQ . Глинистая горная порода, современного возраста аллювиального происхождения (генезиса). По классификации осадочных горных пород глина относится к глинистым (пелитовая) , по размеру обломков менее 0,005мм, землистым, рыхлым, легко рассыпающимся, или плотным породам. Жирные на ощупь. Влажные глины липкие, при высыхании дают усадку. При увлажнении становится пластичной.

В большинстве случаев глинистые породы образуются за счет химического выветривания магматических и других горных пород. Эти продукты выветривания могут накапливаться на месте своего возникновения, образуя элювий, но чаще всего выносятся текучими водами и откладываются в морях, озерах, реках. Форма залегания — слой. Условие залегания – горизонтальное. 83,5 — абс.отметка кровли; 79,5 – абс.отметка подошвы слоя.

Глины широко применяются при производстве фарфора и фаянса; на изготовление огнеупорных кирпичей, в химической и бумажной промышленности.

Гравий и галька aQ . Окатанная несцементированная грубообломочная горная порода, современного возраста аллювиального происхождения (генезиса). По классификации осадочных горных пород гравий и галька относятся к грубообломочным породам (псефитовая) с размером частиц более 2мм.

Образуются при выветривании, разрушении и измельчении в природных массивах горных пород с последующим переносом и переотложением продуктов разрушения. По форме обломков подразделяются на окатанные, т.е. имеющие округлую сглаженную форму. Форма залегания – линза. Условие залегания – моноклинальное. 82,8 — абс.отметка кровли; 78,0 – абс.отметка подошвы слоя.

Широкое применение в дорожном строительстве, как заполнитель бетонов, в гидротехническом строительстве, при сооружении дренажей (устройство фильтров).

Супесь aQ . Смешанные связные обломочные породы современного возраста аллювиального происхождения (генезиса). Структура породы рыхлая, относится к глинистым породам, содержащая 10% глиняных частиц. Размер частиц менее 0,005мм. В сухом состоянии легко рассыпается. При растирании видно преобладание частиц песка. Форма залегания — пласт.

Условие залегания – горизонтальное. 85,9 — абс.отметка кровли; 83,3 – абс.отметка подошвы слоя.

Элювиальные голоценовые отложения.

Суглинок. Смешанные связные обломочные породы современного возраста аллювиального происхождения (генезиса). Структура породы рыхлая, относится к глинистым породам, содержащая 30% глиняных частиц. Размер частиц менее 0,005мм. При растирании чувствуется присутствие песчаных частиц. В отличие от глины, сухие комочки породы раздавливаются легче.

Порода менее пластична, чем глина. . Форма залегания — прослой. Условие залегания – горизонтальное, наклонное.83,9 — абс.отметка кровли; 80,9– абс.отметка подошвы слоя.

Применяется для производства кирпичей, черепицы, используется в качестве сырья при производстве портландцемента.

Техногенные голоценовые образования.

Современные породы, крупнообломочные, песчаные пылеватые и глинистые грунты, заторфированные грунты, торф; отходы производства (шлаки, золы и др.); строительные и твердые бытовые отходы. Форма залегания — слой. Условие залегания – горизонтальное. 87,1 — абс.отметка кровли; 83,6– абс.отметка подошвы слоя.

Грунтовыми называют постоянные во времени и значительные по площади распространения горизонты подземных вод, залегающие на первом от поверхности водоупоре. Они характеризуются рядом признаков:

1. Грунтовые воды имеют свободную поверхность, т.е. сверху они не перекрыты водоупорными слоями. Свободная поверхность грунтовых вод называется зеркалом. Глубина залегания уровня от поверхности – от до м. Водоупор, на котором лежит водоносный слой, называют ложем, а расстояние от водоупора до уровня подземных вод – мощностью водоносного слоя. Грунтовые воды в силу наличия свободной поверхности безнапорны. Иногда они могут проявить так называемый местный напор, связанный с залеганием линзы глины в уровне зеркала.

2. Питание грунтовых вод происходит главным образом за счет атмосферных осадков, а также поступления воды из поверхностных водоемов и рек. Территория, на которой происходит питание, ориентировочно совпадает с площадью распространения грунтовых вод. Грунтовая вода открыта для проникновения в нее поверхностных вод, что приводит к изменению ее состава во времени и нередко к загрязнению различными вредными примесями.

3. Грунтовые воды находятся в непрерывном движении и, как правило, образуют потоки, которые направлены в сторону общего уклона водоупора. Грунтовые потоки нередко выходят на поверхность, образуя родники или создавая локальную по площади заболоченность.

4. Количество, качество и глубина залегания грунтовых вод зависят от геологических условий местности и климатических факторов. Зеркало грунтовых вод в целом в какой-то мере копирует рельеф земной поверхности в пределах их расположения. По степени минерализации воды преимущественно пресные, реже солоноватые и соленые, состав гидрокарбонатно-кальциевый, сульфатный и сульфатно-хлоридный.

Грунтовые воды имеют практически повсеместное распространение.

Грунтовые воды речных долин. При определенных условиях река откладывает обломочный материал. Речные отложения называют аллювиальными. В процессе размывающей и аккумулятивной деятельности реки в коренных породах вырабатывают вытянутые, корытообразные углубления, которые носят название речных долин. Глубина залегания – до 82,6м.

Вода залегает в аллювиальных отложениях, слабо минерализирована, широко используется для водоснабжения. В практике строительства чаще всего приходится встречаться именно с грунтовыми водами. Они создают большие трудности при производстве строительных работ (заливают котлованы, траншеи и т.д.) и мешают нормально эксплуатировать здания и сооружения.

Большое влияние на развитие рек оказывает производственная деятельность человека. Усиление аккумуляции на каком-либо участке реки может быть вызвано интенсивным забором воды в целях водоснабжения и орошения сельскохозяйственных угодий или увеличением поступления твердого стока за счет сброса в реку отвальных пород горно-рудной промышленности. Сброс в реки большого количества вод с орошаемых территорий может привести к усилению эрозионной деятельности. Строительство водохранилищ, в свою очередь, влияет на положение базиса эрозии всей реки или ее части. Выше плотин уменьшаются скорости течения, растет аккумуляция насосов: ниже плотин осветленная вода резко повышает донную эрозию.

Различают потоки плоские, радиальные (сходящиеся и расходящиеся) и криволинейные. В данном задании поток – радиальный расходящийся.

Инженерно-геологическая характеристика горных пород.

Грубообломочные породы образуются при выветривании, разрушении и измельчении в природных массивах горных пород с последующим переносом и переотложением продуктов разрушения; различаются по величине и форме обломков, а также по характеру цемента. По форме обломков грубообломочные породы подразделяются на окатанные, т.е. имеющие округлую сглаженную форму, свидетельствующую о дальности переноса их от места разрушения до места накопления, или длительности воздействия Среды; на неокатанные, характеризующиеся угловатыми формами частиц, указывающими на незначительный перенос.

Окатанные несцементированные грубообломочные породы представлены валунами, галькой, гравием; неокатанные – глыбами, щебнем.

Галечники, как правило, образуют, основную массу аллювиальных отложений в горных областях и в районах полосы предгорий. Для аллювиальных отложений характерны галечники с песком и песчано-глинистым материалом. В среднем и нижнем течение равнинных рек галечники в толще современных аллювиальных отложений представлены прослоями линзообразного характера.

Обычно эти галечники переслаиваются с песками. Отличительная их особенность – непостоянство условий залегания и небольшая мощность. Однако долины рек в районах, подвергшихся в прошлом оледенению, могут содержать и значительные скопления галечников, мощность которых достигает десятка метров. Являясь продуктами размыва ледниковых отложений (морен), эти грубообломочные осадки располагаются в древних долинах и боковых разветвлениях в виде лент, часто погребенных под покровом позднейших аллювиальных отложений.

Песок. Отличительной особенностью песков от грубообломочных пород является их гранулометрический состав. Состоят преимущественно из зерен кварца, слагающих почти 90-95% породы.

Для песков характерны следующие общие свойства.

Пески – нескальные грунты, без жестких структурных связей. В сухом состоянии отсутствует сцепление между составляющими зернами (обломками), лишь в тонко- и мелкозернистых пылеватых и глинистых песках сцепление связности начинает играть некоторую роль. Но его действие резко падает по мере увеличения песка.

Прочность песчаного грунта обуславливается силами трения между отдельными фракциями и «зацеплением» между ними, причем оба указанных параметра практически не зависят от изменения влажности, а зависят только от плотности и степени окатанности зерен. Исключение составляют лишь мелко- и тонкозернистые пылеватые и глинистые пески, прочность которых снижается по мере повышения влажности.

водопроницаемость их по сравнению с глинистыми грунтами очень высока, поэтому в водонасыщенных песках уплотнение происходит практически вслед за приложением нагрузки.

При известной интенсивности сотрясения пески склонны к уплотнению и как следствие этого – к осадке. Если толща водонасыщенна, то уплотнение приводит к появлению восходящих фильтрационных токов отжимаемой из пор воды и, следовательно, к снижению нормального давление на скелет грунта. Если напор восходящего фильтрационного потока при этом достаточно велик, то грунт полностью теряет свою прочность и переходит в разжиженное состояние.

Пески различных генетических типов под влияние гидродинамического давления могут переходить в плывунное состояние. В данном примере плывуны в песках могут возникнуть только при вскрытии котлованов.

Глина. В сухом виде это землистые, рыхлые, легко рассыпающиеся, или плотные породы. Легко полируются ногтем. Жирные на ощупь. Влажные глины липкие; при высыхании дают усадку.

При увлажнении глина становится пластичной. При раскатывании образует шнур. Влажная глина образует шар, который сдавливается в лепешку, не трескаясь по краям.

Суглинок. При растирании между пальцами чувствуется присутствие песчаных частиц. В отличие от глины, сухие комочки породы раздавливаются легче. Порода менее пластичная , чем глина. Сдавленный шар из влажного суглинка образует лепешку с трещинами по краям.

Супесь. В сухом состоянии легко рассыпается. При растирании между пальцами видно преобладание частиц песка. Порода не раскатывается в шнур.

Физико-геологические процессы и явления.

Для создания зданий и сооружений, расположенных в речных долинах, подмывах берегов, в том числе и древних террас, и углубление дна реки представляет значительную опасность. Это приводит к обрушению берегов, сокращению строительных площадок, появлению обвалов, оползней и другим нежелательным явлениям. С боковой эрозией борются укреплением берегов с регулированием течения реки.

В зависимости от геологического строения берега, характера и места размыва укрепление проводят устройством набережных, подпорными стенками, свободной наброской бутового камня или в фашинных тюфяках, укладкой железобетонных плит и т.д. способы укрепления подводной и надводной частей берега различны. Подводную часть берега ниже меженного горизонта следует укреплять каменной наброской и фашинными тюфяками, загруженными камнем; надводная часть крепится бетонными армированными плитами, подпорными стенками, камнем в плетневых клетках.

В отдельных случаях боковая эрозия заставляет переносить сооружения подальше от берега. Донная эрозия наиболее опасна для опор мостов, поэтому они должны иметь достаточное заглубление. Неблагоприятно сказываются паводки на пойму рек. Сооружения и берега долины необходимо защищать земляными дамбами, отсыпкой камня и другими способами, позволяющими нейтрализовать эрозионную силу паводковых вод. Для строительства более благоприятны неподмываемые и незаносимые участки долины.

Состав аллювиальных отложений отражает скорость речного потока. Скорость потоков в течение года, ряда лет весьма различна. Это приводит к накоплению в одной и той же части долины аллювиальных осадков различного состава и крупности, к литологической пестроте аллювиальных толщ.

В состав аллювия входят глыбы, валуны, галечник, гравий, пески, суглинки, глины, илы, органический материал. Там, где течения наиболее сильные (горные реки) преобладает крупнообломочный материал. Для равнинных рек свойственны пески и более мелкозернистые осадки.

По характеру осадков и месту их накопления речные отложения разделяют на дельтовые, русловые, пойменные и старичные. Пойменный аллювий откладывается в период паводка и представляет собой суглинки различного состава, глины и мелкозернистые пески. Отложения поймы обычно обогащены органическими материалами.

Речные долины служат местом активной производственной деятельности человека. В связи с этим аллювиальные отложения зачастую попадают в сферу строительных работ. К оценке аллювиальных отложений, как оснований, следует подходить дифференцированно.

В речных долинах, на поймах и надпойменных террасах часто приходится строить крупные здания и сооружения, передающие значительные нагрузки на грунт. Примером могут служить элеваторы, речные вокзалы, различные портовые сооружения и др. в качестве оснований для них принимают древний уплотненный аллювий аккумулятивных террас и русловые отложения, так как русловой аллювий, представленный крупными обломками и песком, способен выдерживать тяжелые сооружения. Русловые отложения в долинах крупных рек служат хорошим основанием для мостовых переходов. В случаях, когда русловой аллювий перекрывается пойменными и старичными отложениями, используют свайные фундаменты.

Древний пойменный аллювий в виде суглинков и глин твердой консистенции является хорошим основанием. Однако следует иметь в иду, что на древних террасах аллювиальные суглинки часто имеют лессовидный облик и могут обладать просадочными свойствами. В этом случае строительство следует вести как на лессовых просадочных грунтах. Современный пойменный аллювий обладает высокой влажностью, либо вообще находится в водонасыщенном состоянии с низкой несущей способностью. Суглинки и глины легко переходят в пластичное и даже текучее состояние.

Наиболее слабыми из аллювиальных отложений являются иловатые старичные. При строительстве между подошвой фундамента и иловатым грунтом применяют песчаные подушки или свайные фундаменты. Следует учитывать и такую характерную особенность аллювиальных отложений, как многослойность их толщ с наличием линз и пропластков.

Слои и прослои под нагрузкой могут обладать различной сжимаемостью, что значительно усложняет расчет осадки сооружений. Особенно большая опасность угрожает зданию, если его фундамент в разных своих частях опирается на грунты с различной сжимаемостью. С аллювиальными отложениями связаны такие явления, как плывунность песчаных и набухание глинистых грунтов.

В данном примере без особых последствий можно проводить строительство зданий на сваях.

Источник: www.km.ru

Пример отчета по инженерно-геологическим изысканиям. Геологический отчет.

Геологический отчет это документ, который составляют на основании данных, полученных в ходе изысканий, проведенных на местности, где предполагается возведение строительного объекта. В отчет входят данные, которые отражают характеристики исследуемой территории, включая основные стадии обследования, строения грунтов, карты и другие материалы.

Состав отчета

В состав геологического отчета входит несколько разделов:

— данные прошлых исследований;

— особенности условий геологии;

— техногенные и географические характеристики;

— список материалов, которые были использованы при его составлении ;

Во введении отражается основание для проведения исследований, задачи которые ставятся, месторасположение площадки, сведения о строящемся объекте, объемы произведенных работ и установленные для них сроки, способы исследований, исполняющие организации.

В отчете представлены сведения об исследованиях, проводившихся ранее, кто их проводил, в какое время, какие результаты были получены и как их можно применять для определения условий геологии.

Условия, носящие техногенный характер и географические особенности. Эти данные нужны для оценки районирования и обоснования решений, принятых в отношении освоения местности, где планируется строительство: рельеф, климатические условия, расположение водных источников, техногенные факторы.

В раздел, посвященный особенностям грунтов, входят данные об их залегании, типы, тектонические характеристики, свойства, возможности изменения.

К условиям гидрогеологии относятся характеристики основных источников воды, расположенных на местности, их влияние на ход строительства и последующую эксплуатацию строений, наличие грунтовых вод, их залегание.

Дополнительно (по требованию заказчика) приводится информация о процессах геологии, прогнозирование их развития с течением времени, дается оценка эффективности действующих строений.

Также по требованию заказчика выполняется районирование. Основой которого, служат материалы, полученные в ходе съемки местности. В этот раздел входят обоснование и особенности выделенных участков на карте. Раздел может включать рекомендации по освоение территории, на которой предполагается строительство объектов.

Заключение содержит выводы, сделанные на основании данных проведенных исследований и рекомендации, касающиеся принятия решений о проектах.

В список материалов входит перечень данных, которые применялись при разработке отчета.

В отчет также могут входить дополнительные разделы, посвященные грунтам со специфическими особенностями и процессам геологии, если они могут повлиять на строительство.

Графические приложения

Геологический отчет включает приложение в графическом формате, которые содержат карты условий геологии, районирования полностью по объекту или на отельных участках возводимого строения, таблицы с характеристиками, графики.

В текстовые приложение входит задание, программа выполненных работ, разрешения и свидетельства, таблицы, содержащие данные исследований, проведенных в лаборатории и в полевых условиях, графики.

Если проводятся дополнительные исследования, к техническому отчету прилагается отдельное приложение.

Сотрудники нашей организации знают все тонкости составления технических отчетов, оформляют документ

в соответствии с установленными нормами, делают это быстро и грамотно.

Инженерно-геологические изыскания стадии «Рабочая документация» на объекте: «Реконструкция механических мастерских по адресу: М.О., Истринский р-н, с/п. Ермолинкое, дер. Андреевское» проводились в марте 2015 года. Работы выполнялись согласно техническому заданию (приложение Б).

Основные технические характеристики проектируемых сооружений указаны в техническом задании (приложение Б).

Таблица 1. Характеристики сооружений

Категория сложности инженерно-геологических условий 2.

Целью инженерно – геологических изысканий являлось комплексное изучение инженерно–геологических условий участков строительства, получение материалов, необходимых и достаточных для разработки проектной документации.

В задачи инженерно–геологических изысканий входили:

– определение геологического строения изучаемых участков;

– определение гидрогеологических условий;

– определение характеристик физико – механических свойств грунтов, попадающих в сферу взаимодействия проектируемых сооружений с геологической средой;

Инженерно–геологические изыскания включали:

– сбор, обработку и систематизацию архивных данных;

– рекогносцировочное обследование участков предполагаемого строительства;

– плановую разбивку и планово – высотную привязку разведочных выработок и точек статического зондирования;

– бурение разведочных скважин;

– отбор и лабораторные исследования грунтов и подземных вод;

– камеральную обработку результатов изысканий.

Состав и объем выполненных инженерно–геологических работ назначен заказчиком и приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Виды и объемы полевых работ

| №№ п.п. | Виды работ | Единица измерения | Объем работ |

| Полевые работы | |||

| 1. | Бурение скважин, | скв/м | 22 |

| Всего ударно–канатное бурение ø 127 мм | м | 10 | |

| 2 | Испытание грунтов статическим зондированием | опыт | 11 |

| 4. | Отбор связных грунтов из скважин | монолит | 45 |

| 5. | Отбор образцов несвязных грунтов из скважин | образец | 10 |

| 6. | Отбор проб грунтов для определения коррозионной агрессивности | проба | 9 |

| 7. | Отбор проб грунтовых вод из скважин | проба | 3 |

| 8. | Испытание грунтов штампами | опыт | 6 |

| Лабораторные работы | |||

| 6. | Комплекс определений физических свойств связных грунтов | опр | 45 |

| 7. | Комплекс определений физических свойств несвязных грунтов | опр | 10 |

| 8. | Сдвиговые испытания связных грунтов | опыт | 14 |

| 9. | Компрессионные испытания связных грунтов | опыт | 13 |

| 10. | Определение коррозионной агрессивности грунтов к бетону и металлам | опр | 9 |

| 11. | Химический анализ грунтовых вод, определение коррозионной агрессивности воды к бетону и металлам | анализ | 3 |

Бурение производилось буровой установкой ПБУ-2 ударно–канатным способом диаметром 127 мм. Глубина, количество и места расположения скважин согласованы с заказчиком. Скважины привязаны в планово-высотном отношении и нанесены на карту фактического материала масштаба 1:1000 (приложение ГП.01). Каталог координат и высот геологических выработок приведен в приложении Д. Согласно нормативным документам и техническому заданию, на площадке было пробурено 22 скважины глубиной до 10,0 м. Общий объем бурения составил 220,0 п.м. После окончания бурения скважины были ликвидированы (затампонированы выбуренной породой).

Также были проведены полевые испытания грунтов статическим зондированием в 11 точках, вблизи скважин установкой УСЗ, укомплектованной аппаратурным комплексом «ТЕСТ–К2М» производства ЗАО «Геотест» г. Екатеринбург, согласно ГОСТ 19912–2012. Тип зонда II. Площадь конуса 10 см 2 , площадь муфты 250 см 2 . В процессе работы осуществлялась автоматическая цифровая регистрация и запись с привязкой по глубине следующих параметров:

– удельное сопротивление грунта внедрению острия конуса (лобовое) (qc, МПа);

– удельное сопротивление грунта по муфте трения (боковое) (fs, кПа).

Точки проведения полевых испытаний грунтов нанесены на карту фактического материала М 1:500 (приложение ГП.01).

Также были выполнены испытания грунтов статическими нагрузками на штамп в 5-ти точках в соответствии с ГОСТ 20276-2012 винтовым штампом ШВ-60 (производства ЗАО «Геотест» г. Екатеринбург) площадью 600 см 2 до максимальной нагрузки 0,5 МПа, штамп IV типа по ГОСТ.

Бурение технических скважин под штамповые испытания на глубину 6,0 м производилось шнековым способом сплошным забоем. На обсадку применялись трубы диаметром 325 мм.

Испытания грунтов вертикальной статической нагрузкой до 0,5 МПа осуществлялось в девяти точках при помощи винтового штампа ШВ60 IVтипа площадью 600 см 2 , на глубине до 10,0 м, в наиболее характерных грунтах зоне заложения фундаментной плиты проектируемого здания.

По окончании бурения и проведения штампоопытов скважины ликвидировались согласно «Правилам ликвидационного тампонажа буровых скважин различного назначения, засыпки горных выработок и заброшенных колодцев для предотвращения загрязнения и истощения подземных вод».

Лабораторные исследования грунтов проводились в грунтово – химической лаборатории, согласно ГОСТ 25100–2011, ГОСТ 12248–2010, ГОСТ 12536–79, ГОСТ 5180–84, ГОСТ 30416-2012, ГОСТ 20522-2012.

Инженерно-геологические изыскания выполнены согласно требованиям СП 47.13330.2012, СП 22.13330-2011 и СП 11-105-97.

Нормативные документы и стандарты, устанавливающие методику производства работ, приведены в «Списке литературы».

Материалы инженерно-геологических изысканий выпускаются в четырех экземплярах:

– экз. № 1 – 3 высылаются в адрес Заказчика;

– экз. № 4 хранится в архиве ООО «Геодата».

– главный геолог Королькова А.В.;

– ведущий инженер–геолог Попова С.С.

2. ФИЗИКО–ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА

Исследуемый участок в административном отношении расположен в Московской области, Истринском р-не, с/п. Ермолинкое, дер. Андреевское.

В геоморфологическом отношении участок находится в пределах одного геоморфологического элемента и приурочен к ледниковой равнине, абсолютные отметки по устьям буровых скважин 185,57 — 187,51 м.

В соответствии со схемой климатического районирования для строительства, район изысканий расположен в строительно-климатической зоне II-В.

По данным многолетних наблюдений (г. Москва) минимальная среднемесячная температура воздуха наблюдается в январе -10,2°С, максимальная в июле +18,1°С. Количество осадков холодного периода года (ноябрь — март) – 200 мм, теплого (апрель — октябрь) – 443 мм. Суммарное количество осадков за год – 643 мм.

Согласно сейсмического районирования территории РФ по СП 14.13330.2011 и картам общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97-А, ОСР-97-В и ОСР-97-С [28] район относится к 6-ти бальной зоне при 10%, 5% и 1% вероятности сейсмической опасности.

3. ИЗУЧЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНО–ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Исследуемый район относится к хорошо изученным, согласно анализа четвертичных и дочетвертичных карт N-37 II [12], в геолого-литологическом строении участка работ принимают участие (сверху — вниз): верхнечетвертичные покровные отложения (prQIII), ледниковые отложения московского оледенения (gQIIms), флювио-лимногляциальные отложения нижне-среднечетвертичного возраста(f,lgQI-II), верхнеюрские отложения (J3).

4. ГЕОЛОГО–ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

В геолого – литологическом строении до глубины бурения 10,0 м принимают участие (сверху – вниз): современные техногенные отложения (tQIV), а также среднечетвертичные ледниковые отложения (gQIIms) московского оледенения.

Четвертичные отложения ( Q ).

Современное звено

Современные техногенные отложения tQIV – залегают с поверхности и представлены суглинками с прослоями песка с редким включением строительным мусором, щебнем кирпича и бетона, мощность отложений колеблется от 0,3 до 2,6 м.

Верхнее звено

Под насыпными грунтами повсеместно вскрыты верхнечетвертичные покровные отложения (prQIII), представленные глинами желтовато-коричневыми, легкими, полутвердой консистенции, мощностью от 0,8 до 1,7 м.

Среднее звено

Среднечетвертичные ледниковые отложения (gQIIms) залегают под покровными глинами и представлены песчано-суглинистой толщей:

— Суглинком красновато-коричневым, тяжелым, тугопластичным, с прослоями песка, с включениями до 10% дресвы, щебня, гравия, местами с прослоями песка, насыщенного водой. Мощность слоя составляет от 3,0 до 8,5 м;

— Песок средней крупности, средней плотности, ниже уровня грунтовых вод — водонасыщенный, мощность отложений колеблется от 2,4 до 3,9 м.

Условия залегания и распространения в разрезе каждой литологической разности приведены в инженерно–геологических разрезах и литологических колонках скважин (приложение ГП.02, приложение ГП.03).

5. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием четвертичного водоносного горизонта, приуроченного к ледниковым пескам. Грунтовые воды на период бурения (март 2015 г.) вскрыты всеми скважинами на глубине 4,4 — 5,5 м, что соответствует абсолютным отметкам 180,58 — 183,11 м. Водоносный горизонт функционирует в безнапорном режиме. Источником питания горизонта служит инфильтрация атмосферных осадков и поверхностных вод.

Согласно СП 11-105-97, часть 2 приложение И исследуемая территория относится к неподтопляемым. Расчет степени потенциальной подтопляемости представлен в приложении Е.

Для глубин заложения фундаментов 1,5-2,0 м., согласно СП 11-105-97, часть 2 приложение И исследуемая территория относится к неподтопляемым, для глубины 5,0 м., -находится в состоянии критического подтопления.

В периоды обильного выпадения атмосферных осадков и интенсивного снеготаяния, а также при возможных техногенных утечках из водонесущих коммуникаций возможен подъем уровня подземных вод и формирование водоносного горизонта типа «верховодка». За расчетный уровень подземных вод принять уровень, замеренный при изысканиях с превышением 1,0 м, что будет соответствовать абсолютным отметкам 181,58 — 184,11 м.

Для проведения химического анализа грунтовых вод было отобрано 3 пробы воды.

Грунтовые воды четвертичного водоносного горизонта гидрокарбоно-сульфатно- кальциево-натриевые, пресные. Согласно ГОСТ 31384 – 2008, грунтовые воды неагрессивны к бетону марки W4, W6, W8. Коррозионная агрессивность воды к алюминиевым оболочкам кабелей средняя, к свинцовым оболочкам кабелей высокая. К арматуре железобетонных конструкций воды слабоагрессивные при периодическом смачивании. Агрессивность воды к металлическим конструкциям средняя. (Приложение Ж).

6.ФИЗИКО–МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ

Показатели физико – механических свойств грунтов получены по результатам исследований, проведенных в грунтово – химической лаборатории и по результатам полевых исследований грунтов, согласно действующих ГОСТов.

Лабораторные исследования грунтов включали:

– определение полного комплекса физико – механических свойств связных грунтов;

– определение гранулометрического состава песчаных грунтов;

– определение химического состава и агрессивности подземных вод;

– определение коррозионной активности грунтов по отношению к металлам и бетону.

На основании анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, определенных лабораторными и полевыми методами (приложения И, К, Л, М, П), а также на основании документации скважин в пределах глубин до 10,0 м выделяются следующие инженерно–геологические элементы:

Насыпные грунты (tQIV)

ИГЭ №1 – суглинок с прослоями песка со строительным мусором, щебнем кирпича и бетона.