После того как вы поделитесь материалом внизу появится ссылка для скачивания.

Подписи к слайдам:

ПЕРВОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В РОССИИ

«Детский туберкулёзный санаторий «Дружба»

- Познакомить подростков с историей первой железной дороги в России.

Дым столбом — кипит, дымится

Пестрота, разгул, волненье,

И быстрее, шибче воли

Поезд мчится в чистом поле.

Нестора Васильевича Кукольника

посвящена первой в России

железной дороге. Положена на музыку М.И.Глинкой.

«Расскажите, деда! Слышал

много, А не знал, какой она была, Первая железная дорога С Питера до Царского Села?» <. >На платформы ставили коляски, Отпрягая рослых лошадей, И по рельсам, без толчков и

тряски, Мчался поезд — кошки не

Отрывок из стихотворения Всеволода Рождественского «Первая железная дорога (1937)».

Франц Герстнер предполагал, что ширина колеи в 1435 мм, которая была принята в Европе, слишком мала для постройки правильной конструкции вагонов и паровозов. Именно поэтому Царскосельскую железную дорогу строили с колеей в 1829 мм.

История Развития Русской ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ | С 1788 -1901 часть 1

Первая железная дорога в России была открыта 30 октября 1837 года, ее протяженность составила 27 километров. Также она вошла в историю, как первая российская железная дорога, на которой произошла железнодорожная катастрофа. Она случилась по вине пьяного машиниста, который пропустил остановку, предназначенную для пропуска встречного состава и поезда столкнулись.

Тогда погибло несколько десятков человек. Первая железная дорога в России была открыта 30 октября 1837 года, ее протяженность составила 27 километров. Также она вошла в историю, как первая российская железная дорога, на которой произошла железнодорожная катастрофа.

Она случилась по вине пьяного машиниста, который пропустил остановку, предназначенную для пропуска встречного состава и поезда столкнулись. Тогда погибло несколько десятков человек. Сам Герстнер стал машинистом первого поезда, состоявшего из восьми вагонов и паровоза «Проворный». Средняя скорость движения поезда составила 32 км/час, а время поездки равнялась примерно 42 минуты.

Вагоны напоминали различного вида повозки, поэтому они назывались «дилижансы», «берлины», «шарабаны». Всего к открытию российской дороги поступили 6 паровозов, а также 19 грузовых и 44 пассажирских вагонов, которые закупили у Бельгии и Англии. Паровозы производились на основе применявшихся в Европе паровозов, однако в конструкцию были внесены существенные изменения, которые связаны с увеличенной шириной колеи. Паровоз «Проворный». Построен на заводе Стивенсона

Источник: uchitelya.com

История строительства первой железной дороги в россии

Первого ноября 1851 года открыли регулярное движение по первой железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой. Первый пассажирский поезд провел в пути 21 час 45 минут. Его средняя скорость равнялась 37 км/ч. Железную дорогу строили в течение восьми с половиной лет

История Российских Железных Дорог

Первая причина – отсутствие денег

Сегодня трудно представить, но железной дороги между двумя крупными городами могло и не быть.

«Николаевская железная дорога (так ее называли с 1855 года по 1923 года) возникла не на пустом месте. Самая первая железная дорога у нас – Царскосельская, которая проходит от Петербурга в сторону Царского Села и Павловска. Она была открыта в 1837 году, и хотя она небольшая по протяженности, ее появление стало доказательством того, что в Санкт-Петербурге могут эксплуатироваться железные дороги. И вообще для своего времени она воспринималась как чудо, потому что поезда могли ходить 60 верст в час, это сумасшедшая для того времени скорость. В общем, и сейчас для пригородного поезда это совсем неплохо», – рассказывает сотрудник Музея железных дорог России Юрий Ильин.

Толчок для развития железной дороги между Петербургом и Москвой дал австрийский инженер и предприниматель Франц Герстнер. Он приехал в Россию в XIX веке. Тогда у инициативного предпринимателя был целый план по развитию железных дорог, в том числе в Российской Империи. Правда, правительство страны было в сомнениях. Будет ли окупаться такая дорога в будущем?

Не повлияет ли негативно на развитие другого вида транспорта?

«Поэтому для начала власти страны предложили предпринимателю построить короткую линию, что, собственно, он и сделал. Так и появилась Царскосельская железная дорога. Думаю, Франц Герстнер, как и Николай I, рассматривали этот опыт как шаг к строительству чего-то более крупного, то есть линии Санкт-Петербург – Москва», – рассказывает эксперт.

Но на деле все оказалось не так просто. Во-первых, Царскосельскую железную дорогу строили на средства акционерного общества, учредителем которого был Герстнер. Когда рабочие взялись за возведение магистрали между Москвой и Петербургом, оказалось, что компания на грани банкротства – денег, чтобы закончить строительство, просто не было. Тогда пришлось обращаться к правительству за субсидией.

Вторым обстоятельством стала смерть Герстнера во время его рабочей командировки в США. Тогда Николай I понял, что возводить такую крупную магистраль, полагаясь только на частные средства, без государственного финансирования невозможно.

Правда, в правительстве тогда не видели источников для финансирования такой масштабной работы, но император настоял на своем, и в 1842 году деньги все-таки были выделены. Фактически если бы власти страны не дали субсидию, то первая в России железная дорога из Петербурга в Москву была бы не построена.

Помочь Европе

«Затем провели изыскательские работы. Тогда рассматривали два варианта. Первый – провести дорогу напрямую. Второй – с заходом в Великий Новгород. В то время было мнение, что дороги нужно строить по кратчайшему направлению.

Позже от него отказались. Да, важно было учитывать экономические интересы той местности, через которую она будет проходить, а также природный рельеф местности. Но в итоге дорогу решили строить напрямую», – говорит Юрий Ильин.

Возводить ее начали в 1843 году. Проектом предполагалось строительство двух дирекций: северной – из Санкт-Петербурга в Бологое, и южной Бологое – Москва. Ее планировалось построить за шесть лет и сдать примерно в 1848 году. Но этого не случилось, а случилась революция. В 1848 году Венгрия боролась за свою независимость.

Николай I, считавший себя гарантом порядка в Европе, решил помочь австрийскому монарху . В итоге туда были направлены русские войска и существенная часть средств, в том числе со строительства железной дороги», – сказал Юрий Ильин.

Стройку не остановили, но темпы работ снизились. Поэтому дорога была построена только в 1851 году.

Русские на смену англичанам

Протяженность Николаевской железной дороги (ныне Октябрьской железной дороги) – около 645 км.

Конечно, для новой дороги нужно было построить большое количество как паровозов, так и вагонов. Тогда в Петербурге провели городской конкурс на строительство паровозов. Свои предложения представили несколько фирм, среди них две американских фирмы, одна из которых – братьев Уайнс – победитель конкурса.

«Фирма братьев Уайнс предложила среднюю цену по сравнению со своими конкурентами, но им удалось расположить к себе русское правительство не деньгами: американцы согласились построить весь подвижной состав для России на Александровском заводе Петербурга. Кроме того, они предложили подготовить штат машинистов и помощников машинистов среди русских. Пока дорога строилась, будущие машинисты работали мастеровыми завода», – рассказывает Юрий Ильин.

Русские машинисты – это был своего рода прорыв в железнодорожной сфере того времени. Поначалу на Царскосельской дороге работали в основном англичане, получая высокие зарплаты, затем их сменили немцы. Но о русских машинистах тогда даже речи не шло, пока не пришли американцы.

«К 1848 году они построили паровозные вагоны, взяв за основу американские прототипы. Но, как как нам уже известно, дорога еще строилась, и некоторое время подвижной состав просто стоял. Он был сдан в эксплуатацию в 1851 году, вместе с новой магистралью», – рассказывает эксперт.

Постоянно менялась

Отметим, что сама трасса Санкт-Петербург – Москва на протяжении всего своего существования видоизменялась.

«Да, изначально она построена прямолинейно. В ходе ее эксплуатации выяснилось, что в районе станции Веребье (деревни Маловишерского района Новгородской области России) есть очень большой рельефный подъем в сторону по направлению на Москву. Деформация рельефа ограничивала возможности пропуска тяжелых составов. В то же время были сложности и при движении из Москвы в Петербург. Чтобы избежать ее, строили дорогу в обход, и она существовала до начала 2000-х годов», – рассказал Юрий Ильин.

Уже в наше время инженеры вернулись к исторической трассе, которая была составлена в XIX веке, а вместе с ней – к прямолинейному пути.

«В плане технического оснащения Октябрьская железная дорога на протяжении всего своего существования реконструировалась. В 60-х годах XIX века мосты с деревянными фермами заменяли на металлические. Во времена Второй Мировой войны многие мосты были взорваны. После ее окончания сначала делали временные переправы, чтобы начать пропускать поезда, а со временем уже строили капитальные конструкции. Как известно, в 1962 году произошла электрификация железных дорог, что дало новый виток в развитии этого вида транспорта», – сказал Юрий Ильин.

Источник: spbdnevnik.ru

XIX век Первые километры путей

«Дилижанец» построили крепостные умельцы-самородки Ефим Черепанов и его сын Мирон на Демидовских заводах (Нижний Тагил). Паровоз водил состав весом до 3,3 т со скоростью 13–16 км/ч и использовался для перевозки руды с Медного рудника до Нижне-Тагильского завода.

Создатель первого русского паровоза уральский мастер Ефим Алексеевич Черепанов

Чертеж второго паровоза Черепановых

Модель паровоза Черепановых, хранящаяся в музее

Первая железная дорога в России

Датой начала строительства первой железной дороги в России считают 1 мая 1836 г. Дорога получила название «Царскосельская»

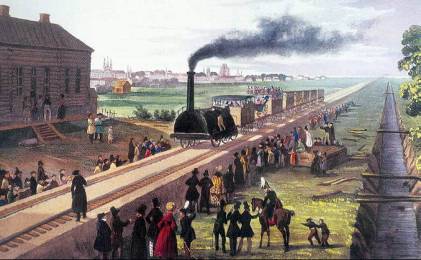

Беггров К.П. Поезд Царскосельской железной дороги. Бумага, литография

Согласно проекту строительства Царскосельская дорога начиналась в Петербурге на левом берегу Фонтанки в 370 м от Обуховского моста. Путь в одну колею должен был пройти вдоль Введенского до Обводного канала, за которым находился единственный на дороге поворот, и далее устремиться к Царскому Селу и Павловску.

Инженер Франц фон Герстнер выбрал для дороги колею шириной 6 футов (1829 мм): для увеличения ширины подвижного состава и вместимости вагонов (чтобы перевозить громоздкие грузы, в том числе кареты), а также для повышения мощности паровозов.

Длина дороги составляла 25 верст (26,5 км). Для ее строительства учредили акционерную компанию с капиталом в 3 млн руб. В нее вошло 185 человек: представители русской знати, купцы и промышленники, известные сановники.

Строительство планировалось завершить к октябрю того же года. Всего за месяц 3000 сезонных рабочих и 1500 солдат батальонов Главного управления путей сообщения уложили 5 км железнодорожного полотна, но закончить работы к сроку не удалось, и движение было открыто лишь на участке между Кузьминым и Павловском.

Фон Герстнер сам неоднократно выступал в роли машиниста, перевез тысячи людей и позднее писал, что проехал «…в первые пять дней по пятиверстному расстоянию 116 раз».

30 октября 1837 г. состоялось официальное открытие Царскосельской железной дороги

Тридцатого дня октября в 12:30 с протяжным свистком паровоз «Проворный» впервые отправился по железной дороге общего пользования Санкт-Петербург – Царское Село.

Начало регулярного сообщения выпало на первый месяц зимы, но путейцы предусмотрели это, создав «снегоочистители». Из питерских газет: «Многие явились для того, чтобы посмотреть, каким образом машина будет действовать при сильной снежной метели. Для сего опущены были с паровоза до поверхности рельсов 4 щетки, и паровоз двинулся, везя за собою 8 экипажей, в коих было 256 человек. Эта цепь экипажей (т.е. вагонов), занимавшая в длину более 40 метров, двинулась вперед, к изумлению многочисленной публики, с чрезвычайной легкостью; рельсы совершенно очищаемы были щетками от снегу. Путь до Кузьмина в 7 верст совершен был в 17 минут».

Многие считали Царскосельскую дорогу чем-то вроде аукциона – «увеселительной», однако специалисты понимали ее значение. Позднее, на собрании Императорского русского технического общества в честь 50-летия начала строительства рельсовых путей в России, отмечалось: «Царскосельская железная дорога в отношении ее общего значения для сети русских железных дорог и по той цели, которая имелась в виду при разрешении ее сооружения, справедливо будет рассматриваться подобно достопамятным потешным полкам и ботику императора Петра I, давшим России славные и победоносные гвардию, армию и флот».

В первые годы по дороге проезжало до 600 тыс. пассажиров. А уже в 1841 г. эта цифра увеличилась до 2,5 млн человек, средняя скорость движения составляла 33 км/ч, максимальная – 58 км/ч. Уже за первые 3–4 года Царскосельская дорога дала казне 360 тыс. руб. чистого дохода.

Николаевская железная дорога

1 февраля 1842 г. по докладу инженеров П.П. Мельникова и Н.О. Крафта императором Николаем I был издан Указ о сооружении железной дороги Санкт-Петербург – Москва. 1 августа 1842 г. было начато строительство

Памятник Павлу Петровичу Мельникову – первому министру путей сообщения. Москва, Комсомольская пл.

Руководили работами две дирекции: Северная во главе с Мельниковым и Южная – с Крафтом. К ним прикомандировали 27 молодых инженеров – выпускников Института корпуса инженеров путей сообщения.

Технически обоснованные параметры обеспечивали дороге экономическую целесообразность и пропускную способность с учетом перспективы. По настоянию Мельникова использовали ширину колеи в 5 футов (1524 мм). Она стала нормативной для всех железных дорог России. Для преодоления водных преград возвели 8 больших и 182 средних и малых мостов.

Было построено 34 станции, 2 вокзала в Москве и Петербурге по проектам К.А. Тона по сей день радуют глаз совершенством форм.

1 ноября 1851 г. состоялось открытие железной дороги Санкт-Петербург – Москва.

В этот день первый поезд по самой большой по протяженности двухпутной железной дороге отправился из Петербурга в 11:15. В Москву он прибыл через 21 ч. 45 мин.

Из петербургских газет: «Сегодня, в четверток, 1-го ноября, двинулся первый всенародный поезд по новой железной дороге в Москву. С утра большое число публики столпилось перед станцией и наполнило обширные сени ее. В одном отделении записывали виды проезжающих, в другом продавали билеты на поезд, в третьем принимали багаж пассажиров.

Пассажирские вещи принимаются в окно, их помечают, взвешивают и тут же кладут в особый вагон – багажный, стоящий под стеклянным навесом, так что вещи не могут испортиться от дождя или снега. Получив билет, пассажиры входят в просторные залы, где ожидают времени отправления. Для дам отведена особенная комната, изящнее прочих».

Составы по магистрали вели паровозы Александровского завода. За 1852 г. было перевезено 719 тыс. пассажиров и 164 тыс. т грузов. Расстояние от Петербурга до Москвы скорый поезд преодолевал за 12 часов.

Николаевский вокзал, Санкт-Петербург

Александровский (Пролетарский) завод

С 1845 г. на Александровском заводе (г. Санкт-Петербург) начали выпускать пассажирские и грузовые паровозы

Панорама Александровского завода. 1840-е гг.

По контракту, заключенному правительством с концессионерами сроком на 6 лет и впоследствии неоднократно возобновляемому, они обязаны были «изготовить локомотивы и вагоны для Петербурго-Московской железной дороги, снабдить завод всеми необходимыми для этого дела машинами и инструментами; обучить механическому делопроизводству мастеровых завода; образовать из них машинистов; приготовить кондукторов и, вообще, привести завод в соответственное его предназначению устройство». В марте 1845 г. на заводе был построен первый паровоз для Петербурго-Московской магистрали. Об этом событии напоминает маленький памятник на территории Пролетарского завода, установленный в 1956 г.

Первый железнодорожный мост

30 августа 1880 г. состоялось открытие движения по Сызранскому (Александровскому) железнодорожному мосту через Волгу

Сызранский (Александровский) ж.-д. мост через Волгу

Правительство решило проложить железную дорогу к Поволжью – важнейшему хлебному региону страны. В 1874 г. была введена в эксплуатацию Моршано-Сызранская железная дорога, заканчивавшаяся на станции Батраки, в 1877 г. – Оренбургская железная дорога (через г. Самару), начинавшаяся с той же станции. С открытием Оренбургской дороги появился удобный путь для перевозки российских товаров на азиатские рынки, а также для вывоза сырья из Азии.

Через Волгу пассажиров и грузы переправляли летом на пароходах, а зимой в санях или в экипажах Общества Оренбургской железной дороги – по установленным на утолщенном льду рельсам на шпалах. Мост через Волгу был крайне необходим.

Его проект разработал инженер, профессор Петербургского института путей сообщения Н.А. Белелюбский, а создание неподалеку от Батраков началось в 1876 г. под руководством инженеров В.Березина, К.Михайловского. Процесс курировал лично император Александр II.

Металлические пролеты были заказаны в Бельгии, опоры выполнялись из жигулевского известняка, ледорезы покрывали выборгским гранитом. К работам были привлечены несколько тысяч крестьян Симбирской, Самарской и Оренбургской губерний. Общие затраты составили 7 млн золотых рублей. Мост имел длину 1,5 км – 13 пролетов по 111 м каждый.

Официальное открытие движения по мосту было приурочено к празднованию 25-летия царствования императора Александра II, в честь него мост назвали Александровским. Долгое время он был оставался единственным звеном, через которое центральные районы России соединялись с Заволжьем, Уралом и Сибирью.

Сызранский мост стал не только самым длинным в Европе, но и самым совершенным по выполнению и расчету. Сооружение не раз подвергалось реконструкции и восстановлению, но заменялись только пролетные строения. В частности, в 1918 г. отступающими белогвардейцами были взорваны второй и третий пролеты.

Во время Великой Отечественной войны Александровский мост как крупнейший стратегический объект защищали несколько зенитных батарей и целая эскадрилья истребителей-перехватчиков. Но основные инженерные решения мастеров XIX столетия сохранены до сих пор. В 1957 г. было завершено строительство второго пути на мосту: для обеспечения непрерывного движения поездов в обе стороны.

Общий устав российских железных дорог

В 1885 г. вступил в действие Общий устав железных дорог

Устав железных дорог представлял собой основной железнодорожный закон и устанавливал единые юридические нормы эксплуатации железнодорожного транспорта. Он регламентировал деятельность и отчетность транспортной администрации, порядок перевозок людей и грузов. Устав состоял из трех частей: «Раздел о перевозке пассажиров и грузов по железным дорогам», «Раздел правил о подсудности и давности железнодорожных исков и о порядке исполнения решений по искам к железным дорогам», «Раздел полицейских железнодорожных правил».

Транссибирская магистраль

В 1891 г. было начато строительство Великого Сибирского пути (Транссибирской магистрали)

Карта Великого Сибирского пути (Транссибирской магистрали)

В 1891-м царь Александр III подписал рескрипт: «Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей целью соединить обильные дарами природы Сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений». В итоге Россия получила то, что лаконичнее всех выразил Петр Столыпин: «Восток проснулся, господа!».

Сделанный 19 мая 1891 г. во Владивостоке фотоснимок обошел тогда весь свет. На нем наследник Российского императорского престола Николай Александрович везет тачку с землей, а на него радостно взирает свита придворных. Это было символическим открытием начала строительства Великой Сибирской.

До того времени Московско-Сибирский тракт дополнялся, а на некоторых участках заменялся водным путем. По тракту между Томском и Иркутском провозили до 4 млн пудов грузов. Извозным промыслом занимались 16 тыс. ямщиков, используя до 80 тыс. лошадей. Тракт находился в неудовлетворительном состоянии. А.П.

Чехов, проезжавший через Сибирь во время своего путешествия на Сахалин, писал: «В продолжение всего года дорога остается невозможной: весною – грязь, летом – кочки, ямы и ремонт, зимою – ухабы».

Строительство Транссиба в тяжелейших геологических и климатических условиях стало настоящим подвигом русских людей. Было проложено более 8 тыс. км железной дороги. Таких темпов строительства мир еще не знал.

На строительстве Транссиба по инициативе ученого А.В. Ливеровского были применены взрывчатые вещества для разработки выемок в скальных породах. И по сей день уникальны мосты через Обь, Енисей и Амур (последний – самый длинный на Евро-Азиатском материке), возведенные по проектам Н.А. Белелюбского, Л.Д. Проскурякова, Г.П.

Передерия.

Благодаря созданию Транссибирской железной дороги бурными темпами начали развиваться богатейшие регионы Сибири и Дальнего Востока. Россия начала превращаться в единый хозяйственный организм. Вдоль магистрали рождались новые города, на сотни верст по обе ее стороны распространилась народная колонизация. За первые десятилетия существования магистрали население Сибири увеличилось почти в два раза. Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск и Владивосток стали крупными промышленными центрами.

Великая Сибирская магистраль резко изменила устоявшиеся представления о труднопреодолимых восточных просторах. Результатом этого стала отмена в 1899 г. сибирской ссылки. Перемена в общественном сознании была отражена в одном из очерков той поры: «Когда свист паровоза разогнал мрачную, дикую легенду о застланных снегом сибирских равнинах, тишину которых нарушал только вой волков да звон цепей каторжников, перед глазами человечества открылась великолепная страна, в скором времени обещающая обратиться в житницу Старого Света».

Сегодня Транссиб – самая протяженная в мире и полностью электрифицированная магистраль (9288,2 км).

Источник: railways.projects.mintrans.ru

Историческая справка. 13 мая 1836 года началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург – Царское Село – Павловск

13 мая 1836 года началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург – Царское Село – Павловск. Она стала первой в стране железной дорогой общественного пользования. Строительством Царскосельской железной дороги руководил австрийский инженер Ф. Герстнер.

Несколько месяцев в России он изучал местные пути сообщения, а затем представил Николаю I доклад о необходимости строительства железных дорог в России. После рассмотрения этого вопроса специальным комитетом Герстнеру была выдана привилегия на постройку железной дороги и было дозволено учредить акционерное общество с капиталом в 3 млн. рублей. В результате через полгода средства на строительство были собраны, и в апреле 1836 года Указ Николая I о сооружении Царскосельской железной дороги был обнародован.

Строительство дороги планировалось завершить за 5 месяцев. Почти всю трассу распределили на участки, отданные подрядчикам, а техническое руководство осуществляли 17 инженеров, пятеро из которых уже имели опыт подобных работ на железных дорогах Англии. Стройку охраняли около сотни смотрителей и солдат. Всего в период строительства на трассе работало более 3 тысяч человек. Главными рабочими инструментами являлись лопаты и кирки, использовались тачки и конные повозки.

В августе приступили к укладке железнодорожного полотна и за месяц уложили 5 км. Причем для Царскосельской дороги Герстнером была выбрана колея шириной 1829 мм. По его мнению, принятая в Европе ширина 1435 мм была слишком мала для создания правильной конструкции паровозов и вагонов. Практически все составляющие железной дороги закупались за границей.

Строительный сезон 1836 года заканчивался, но работы завершены не были. Чтобы спасти положение и репутацию, Герстнер решил открыть движение на готовом участке дороги между Царским Селом и Павловском (3,5 версты). Первая поездка поезда с конной тягой по этому маршруту состоялась в конце сентября и заняла 15 минут. Вскоре на железную дорогу был доставлен из Англии паровоз, и 6 ноября был совершен первый рейс поезда на паровой тяге. Поездки были бесплатными, поэтому в каждый вагон набивалось до 50 человек.

Участок между Петербургом и Царским Селом длиной 25 километров был открыт (30 октября) 11 ноября 1837 года. Это стало официальной датой открытия Царскосельской железной дороги. Первый поезд, который вел сам Герстнер, состоящий из паровоза и восьми вагонов, в одном из которых ехал император Николай I, прошел это расстояние за 35 минут.

На всем протяжении от Петербурга до Павловска дорога была открыта к июню 1838 года. Так как дорога была однопутной с разъездом посередине, то поезда с конечных станций отправлялись одновременно и расходились на станции Московское шоссе, после чего продолжали маршрут. Поездка занимала 42 минуты, средняя скорость движения была 32 км/час.

Отношение к Царскосельской дороге было неоднозначным. Многие называли ее «увеселительной». Однако специалисты понимали значение дороги для развития железнодорожного строительства в России.

Одновременно с подготовкой инженерных кадров Ф. Герстнером в 1837 году была построена Царскосельская железная дорога, связавшая столицу с Царским селом. Этот полигон позволил выполнить следующую задачу — строительство к 1851 г. двухпутной железной дороги Санкт-Петербург — Москва, а затем к 1862 г. дороги Санкт-Петербург — Варшава. В 1851 году Николай I поделил технический персонал обслуживающий железнодорожные пути на роты и с 6 августа появились железнодорожные войска. Согласно указу императора было сформировано 14 отдельных военно-рабочих, две кондукторские и «телеграфическая» роты общей численностью 4340 человек, что и положило начало формирования первых военно-железнодорожных подразделений. Им было предписано поддержание в исправном состоянии железнодорожного пути, обеспечение бесперебойной работы станций охраны мостов и железнодорожных переездов.

Первый в истории России паровоз был построен отцом и сыном Черепановыми в 1834 году.

По общей протяженности железных дорог лидирует США. Страна вдоль и поперек опоясана железнодорожными полотнами общей длиной, близкой к 300 тыс. км. Это больше, чем общая протяженность железных дорог всех развитых западных стран, вместе взятых и примерно вдвое больше, чем железнодорожная сеть СНГ.

Учитель: Наша страна тоже покрыта сетью железных дорог. И на сегодня железнодорожный транспорт остаётся самым распространённым видом передвижения, самым безопасным. Но, как и на общественном транспорте, на нем, имеются зоны повышенной опасности. Подумайте и назовите их.

Опасные зоны:

Ø посадочные платформы,

Ø вагон, в котором пассажиры совершают поездку,

Ø железнодорожные пути,

И как приятно с весёлой компанией мчаться в уютном вагоне, рассматривать бегущие за окном пейзажи, знакомиться с новыми людьми.

На этом уроке нам предстоит узнать, какие правила безопасного поведения необходимо соблюдать, как сделать путешествие безопасным, без опасных «неожиданностей», которые можно и нужно предвидеть. Итак, начинаем!!

Источник: studopedia.ru

Золотая дорога фон Дервиза

На строительство железной дороги Москва-Рязань были ухлопаны бешеные деньги. Но без мошенничества, как водится, не обошлось.

На строительство железной дороги Москва-Рязань были ухлопаны бешеные деньги. Но без мошенничества, как водится, не обошлось.

Полтораста с лишним лет назад вокруг строительства Московско-Рязанской железной дороги кипели страсти и ломались копья. С одной стороны, это был, по тем временам, один из самых сложных и масштабных инженерных проектов, своеобразная «стройка десятилетия» царской эпохи. С другой же стороны, прокладка «чугунки» от первопрестольной до Рязани отличалась грандиозными финансовыми махинациями и акционерными скандалами, потрясшими российскую общественность.

Битвы «железнодорожных королей»

Официальным днем рождения этой ветки считается 1863 год. Ведь именно тогда, правда, еще на бумаге, возникло акционерное «Общество Московско-Рязанской железной дороги». Председателем правления общества стал небезызвестный в аристократических кругах Российской Империи барон П.Г. фон Дервиз.

Надо сказать, что назначению российского дворянина с немецкими корнями на столь хлебную и сулящую ее обладателю золотые горы должность предшествовала длительная подковерная интрига. В влиятельных светских салонах Санкт-Петербурга разгорелась нешуточная борьба, щедро спонсируемая из карманов полудюжины существующих на тот момент «железнодорожных королей».

Щупальца финансового лобби дотянулись аж до Зимнего Дворца. И вскоре решающий документ был подписан — «добро» на постройку дали фон Дервизу и его команде.

Барон П.Г. фон Дервиз — полновластный хозяин тысяч рабочих душ. А глаза — добрые-добрые!

Почему большинство железных дорог в 19-м веке строили частные компании? Дело в том, что попытки постройки первых казенных железных дорог в России в 30-е — 40-е гг. 19-го столетия не были успешными. Строительство их шло крайне медленно, увязая в чиновничьей рутине. Для того, чтобы провести в жизнь программу широкого железнодорожного строительства, было принято решение опереться на частную инициативу.

Карл карлу глаз не выклюет

Итак, начало к «прорубанию железнодорожного окна» в Рязань было положено. На царство выбрали фон Дервиза, и, как водится, знатный аристократ тут же начал расставлять на ключевые места своих, проверенных людей. Как известно, в 19-м веке инженерная отрасль Российской Империи отличалась сильно развитым, если можно так выразиться, «тевтонским землячеством».

Неудивительно, что одним из главных помощников фон Дервиза в деле строительства рязанской «чугунки» стал еще один немецкий барон, тоже представитель влиятельного в Петербурге клана «железнодорожных королей» — Карл Федорович фон Мекк. Этот бывший чиновник царского Комитета железных дорог в одночасье превратился в главного подрядчика «Общества Московско-Рязанской железной дороги», то есть в очень влиятельную фигуру.

Пиар по-баронски

К тому моменту уже была построена рельсовая ветка от Москвы до Коломны, оставалось лишь «дотянуть» ее до въезда в Рязань.

Что же касается проекта, то инженерная комиссия остановилась на английском, с левосторонним движением поездов и широкой колеей.

Весной 1863 начались строительные работы на участке Рязань-Коломна, протяженностью 80 верст. К этому моменту среди крупных промышленников и капиталистов России уже начался железнодорожный бум. Современные историки убеждены, что его, с помощью газет, сознательно инспирировал сам барон фон Дервиз, на личном примере создавший образ удачливого бизнесмена, разбогатевшего на железных дорогах.

Кирицы. Особняк сына П.Г. фон Дервиза — здесь осела частица «железнодорожных» денег семейства

Барон через прессу муссировал тему чрезвычайной выгодности денежных вложений в развитие транспортной сети империи. В своем загородном имении он давал званые обеды и ужины, обставленные с поистине византийской роскошью. На них приглашались купцы-миллионщики, а в застольных беседах с «денежными мешками» хозяин дома Дервиз ненавязчиво намекал, что, мол, каких-нибудь 5-6 лет назад он был гол, как сокол, но сумел сказочно разбогатеть, став акционером частных железных дорог.

Не прячьте ваши денюжки!

Хитроумная дервизовская тактика «не прячьте ваши денюжки, дорогие гостюшки, а побыстрее-ка вкладывайте их в развитие «чугунки» быстро принесла плоды успеха. Уже к лету 1863-го года основной капитал «Общества Московско-Рязанской железной дороги» составил 15 миллионов рублей. Сумма по тем временам приличная. Интересно, что правительственная гарантия чистого дохода от пользования «железкой» устанавливалась в размере 5% на капитал в 12 миллионов 152 тысяч рублей, то есть на 3/4 от всего основного капитала.

Барон фон Дервиз выпустил для вкладчиков 100 тысяч акций общества стоимостью по 100 рублей каждая и еще на 5 миллионов рублей облигаций, стоимостью по 200 рублей за штуку.

Важный момент: большое количество «рязанских акций» (всего свыше 30%) скупили иностранные инвесторы. Кстати, это был первый пример реализаций облигаций российского частного акционерного общества в Германии. Благодаря хорошим связям фон Дервиза и фон Мекка в Берлине, им удалось привлечь к строительству крупный германский капитал.

«А по бокам-то все косточки русские…»

Прямо дороженька, насыпи узкие/Столбики, рельсы, мосты/А по бокам-то всё косточки русские/сколько их, Ванечка, знаешь ли ты? — Именно так поэт Некрасов живописал поездку по железной дороге, буквально выстланной костями строителей-крестьян. Одна из самых драматических поэм Некрасова — «Железная дорога» — была создана в 1864 году, то есть, в самый разгар работ на рязанско-московской ветке.

Конечно, в тот период на Руси строилось энное количество других ж.д.-направлений, да и фамилия некрасовского «прогрессора на костях» была фон Клеймихель, а не фон Дервиз, однако сути дела это не меняет.

Методы работы с «серой рабочей скотинкой» в лаптях, согнанных прокладывать через реки, леса, пески и болота насыпь с рельсами-шпалами повсеместно были одинаковыми. Особенно, если строительством командовали немецкие инженеры, воспитанные в духе некоего вежливого полупрезрения к «диким славянским варварам-рабам» в лаптях.

Посмертные ударники каптруда

В официальном наградном листе от «Общества» сказано: дело на рязанском направлении продвигается крайне быстро и успешно благодаря энергии и распорядительности инженер-подполковника Карла Федоровича фон Мекка. За этими радужными казенными строчками — боль и страдание тысяч голодных, изнуренных непосильными нормами рабочих.

Создателями железнодорожной линии Москва-Рязань стали самые обычные крестьяне из окрестных, расположенных вдоль ветки деревень и сел.

Платили им до 2,5 рублей в месяц. Сумма крестьянства для второй половины 19-го века, казалось бы, приличная (корова знаменитой холмогорской породы стоила тогда на Нижегородской ярмарке 3 рубля с полтиной) но… И в снег и в дождь люди ютились в землянках, условия быта были просто чудовищны, а квалифицированная медицинская помощь практически отсутствовала. Поэтому строителей сотнями косили всевозможные болезни.

Рабочие на строительстве «железки». Конец XIX века.

Вдобавок ко всему, такое понятие, как «техника безопасности» для крестьян 1863-1864 годов было из области фантастики. Как результат, на «чугунках» свирепствовал производственный травматизм. Рабочие мерли, как мухи, а линия строящейся железной дороги обрастала по обе стороны большими кладбищами «ударников капиталистического труда».

Миллионы рязанской «чугунки»

Меньше чем через полтора года после начала строительства, 27 августа 1864 года, стало возможным открыть движение до Рязани, кроме моста через Оку. Преодолев все препятствия, строители сдали дорогу в эксплуатацию, соединив Москву с Рязанью.

Довольно скоро линия Москва – Коломна – Рязань стала одной из самых доходных в России. Фон Мекк приобрёл на сооружении этой дороги репутацию высокопрофессионального инженера. Строительство линии Коломна – Рязань знаменательно и тем, что оно положило начало баснословному состоянию как фон Дервиза, так и фон Мекка.

Оба компаньона заработали на строительстве железной дороги огромные суммы. По некоторым сведениям оптовый подрядчик фон Мекк получил около 1,5 миллионов целковых, а ещё больший барыш осел в кармане фон Дервиза. В высшем обществе поговаривали, что без мошенничества и, по-современному выражаясь, «откатов», не обошлось…

Итак, рязанская «чугунка» стала суперприбыльной. Выгодное географическое положение (кратчайшее соединение Санкт-Петербурга и Москвы с черноземным сельскохозяйственным югом) сделало эту дорогу настоящей «продуктовой магистралью». Ежегодная прибыль от перевозки зерна составляла 3-4 миллиона рублей, что позволило Обществу в 1869 году построить второй путь «Рязань-Москва».

Уникальное цветное фото Прокудина-Горского. Снимку 100 лет. Железная дорога в при царе

Любопытно, что приобретая акцию компании, иностранный инвестор получал право каждый год «снимать» с нее чистый 5-процентный доход, и так — сроком на целых 80 лет. Контракт с инвесторами, по договору с фон Дервизом, истекал аж в 1953 году, в год смерти Сталина.

По истечению же этого срока железную дорогу предполагалось из частных рук передать в собственность государства. Так замыслы строителей выглядели на бумаге. Жизнь же распорядилась совершенно иначе.

В 1917 году случилась революция и вскоре все «чугунки» были национализированы. За границей этот шаг вызвал бурю возмущения — ибо немало держателей ценных бумаг российских обществ были иностранцами, неожиданно оказавшиеся «в пролете».

В той же Франции до сих пор жив и здравствует «Парижский клуб кредиторов» и многие его члены до сих пор бережно хранят на дне шкатулок ветхие прадедушкины акции рязанской «железки», надеясь когда-нибудь получить с них дивиденды.

Источник: mr-rf.ru