Город Ossa по дороге от Казани до Екатеринбурга.

«Город Оса основан в 1591 году как один из опорных пунктов Русского государства на его восточной окраине и первоначально назывался Ново-Никольской слободой. К 1621 году около слободы появилось несколько русских деревень. В 1737 году слобода официально стала городом Оса, а с 1781 года — уездным городом Пермского наместничества. В XVII веке через Осу проходил Сибирский тракт. В 1733 году в городе останавливалась 2-я Камчатская экспедиция В. Беринга. В 1774 году Оса после боёв и сдачи была взята бунтовщиками Емельяна Пугачёва[2] и сожжена ими.»[wikipedia]

Получается за 7 лет отстроили после того как сожгли! По сравнению с современными темпами не так что бы быстро, но крестьян после бунта еще и заставить работать надо.

История у города боевая, хоть и расположен в центре РФ (СССР) Демидовы, Пугачев, Колчак, большевики.

Странно, но на старых фотографиях нет места затопления, хотя все старые здания кучкуются у берега.

Молога-Мышкин | Города живые и мёртвые | Discovery Channel

Интересуясь у местных жителей про судьбу фортификационного сооружения и где оно находилось в современном городе ничего выяснить не удалось. Поговаривают что остатки старой крепости могли затопить при строительстве камского водохранилища предварительно разрушив и сжечь при Пугачеве.

«Воткинское водохранилище — водохранилище на территории Пермского края и Удмуртской Республики. На берегах водохранилища расположены города Оханск, Оса, Чайковский.

Образовано плотиной Воткинской ГЭС на Каме. Заполнение происходило в 1962—1964 годах.

Поднимает уровень Камы на высоту 23 метра. В водохранилище впадает 57 небольших рек. После заполнения образовались широкие плёсы глубиной 20—25 м, судовой ход был спрямлён и расширен до 300—400 м, это позволило организовать двухсторонний путь судов и сократило путь между Пермью и нижней Камой» [wikipedia]

Для того чтобы зажечь лампу Ильича и обеспечить энергией предприятий с городами закрепленными за ними в СССР пришлось построить массу гидроэлектростанций, тепловых электростанций и даже атомных. Автономные установки в каждой деревни были упразднены и разрушены для большей зависимости населения от лиц держащих руку на рубильнике.

Пермские красногвардейцы, участники подавления крестьянского восстания Камбарской волости Осинского уезда Июнь 1918 г. Нижнее фото, Арестованные повстанцы село Сепыч август 1918 г.

Может от того и бунтовали крестьяне, не хотели на платное электричество переходить да задорма работать. Но красногвардейцы их переубедили.

«Камское водохранилище — водоём в Пермском крае России, образованный на реке Каме в результате строительства Камской ГЭС. Водохранилище вступило в строй в 1954 году после завершения строительства плотины ГЭС. Подпор уровня воды у плотины составил 22 м и распространился по Каме — на 350 км, по Чусовой — на 153 км, по Сылве — на 120 км, по Обве — на 90 км, по Иньве — на 80 км, по Косьве — на 60 км.[1]

Как Затопили Целый Советский Город | Рукотворные Потопы в СССР

В зону затопления водохранилища попали исторический город Дедюхин, исторические части городов Усолье, Добрянка, Чёрмоз, включая несколько крупных промышленных предприятий (Добрянский чугунолитейный и железоделательный завод, Чёрмозский металлургический завод).

Общая площадь водохранилища в нормальных условиях — 1910 км², объём — 12,2 км³. Максимальная ширина — 14 км, но в месте слияния Иньвы и Косьвы с Камой расстояние между берегами достигает 27 км. Максимальная глубина — 30 м.[1]

На берегу водохранилища расположена Пермская ГРЭС» [wikipedia]

Вот значит как для прогресса необходимо было затопить старые производства!

Получается что технологический рывок в Перми (Молотове) ранее 1954 г. было совершить сложно, а в Воткинске Нефтекамске, Чайковском не ранее 1964 г. И эвакуированные во время войны предприятия ковали победу на дровах, угле, мазуте!

Сначала постреляли, потом затопили, а тем кто не понял еще и ядерные испытания провели. То ли для устрашения то ли для мотивации трофейного населения (возможно заложников)

«Скважины для ядерных взрывов начали бурить за год. Объекту в Осе было присвоено название «Грифон». Решение об использовании ядерной энергии «в мирных целях» было принято за два года до взрывов, то есть в 1967 году ЦК КПСС и Советом Министров СССР. Технологию взрывов разрабатывал Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М.

Губкина. Практическое проектирование проходило в стенах московского института ВНИПИ–промтехнология.

Бригаду, которая осуществляла бурение, временно перевели в министерство Среднего машиностроения.

Первый взрыв 2 сентября 1969 года прошел в строгой секретности. Население Осинского района не оповещалось и было напугано. В домах полопались печки, разбились стекла окон и попадали люстры, появились трещины у здания детского сада № 2, Дома культуры, местного музея, Свято-Троицкого собора. Людям был нанесен значительный материальный ущерб.

К началу второго взрыва 9 сентября 1969 годы было принято решение подготовиться. В домах стекла в рамах были поклеены бумагой, напоминающим крест, как во время войны. Детей из детских садов и школ вывели на открытые площадки, население о втором взрыве было оповещено. В 10 часов утра земля под ногами содрогнулась, заколебалась, прошло несколько волн.

Через некоторое время был дан отбой, в школах продолжились занятия. Население и местная власть стали подсчитывать убытки, нанесенные «непрошенными гостями».

Мощность двух ядерных взрывов составила до 8 килотонн. Постепенно население обжилось, люди вставили стекла, замазали щели. Незаметно прошли еще 7 лет. Но главная опасность была впереди.

В 1976 году началось бурение двух прокольных скважин №№ 1003 и 1004 в 5 метрах соответственно от скважин №№ 1001 и 1002.

Наш собеседник Рудольф Николаевич Турицын рассказал, что к нему домой прибыл посыльный с заданием срочно прибыть на место бурения скважин №№ 1003 и 1004. Был приказ срочно приостановить работы по бурению. По трещинам земной коры наружу стали просачиваться радиоактивные вещества: изотопы Цезия–137 (137 Cs), Стронция–90 (90 Sr), Трития (3 Н). »

Источник https://legart.livejournal.com/1260231.html

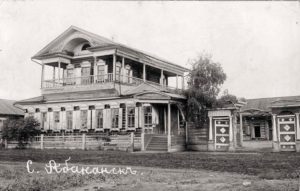

Здание купца Осипова

Успенский собор ныне Краеведческий музей г. Осы

Вид с берега у собора

Наверное результаты такой зачистки можно считать достигнутым, народ проживающий в этих местах больше интересуется где и когда судак пойдет или ценами на бензин, хлеб, водку.

А не почему дворы занесены илом глиной и здания такие больше купцы не строят.

Источник: kap-388.livejournal.com

«Взрывали всё, что не могли перенести»: как перевозили волжский Ставрополь на новое место

Перенос и затопление Ставрополя — прародителя Тольятти — обрастали мифами и легендами, в которые сегодня охотно верят многие. Под водой в ясный день, когда вода прозрачная, некоторые жители Тольятти якобы видят купола церквей и, купаясь на пляжах города, боятся, что навстречу всплывет гроб с останками ставропольчан. Но возможно ли это на самом деле? Мы поговорили с учеными и специалистами по подводному плаванию по этому поводу, а также восстановили события тех лет.

На пути большой воды

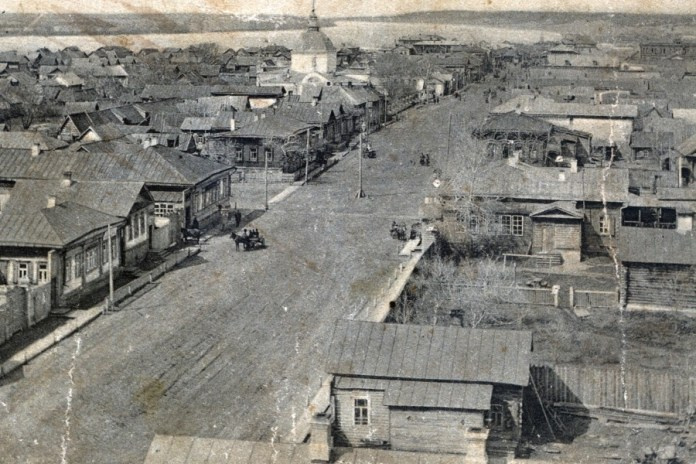

Жизнь на улицах Ставрополя бурлила, работы хватало всем

Фото: Тольяттинский краеведческий музей

Ставрополь как официальный город Российской империи появился на карте в 1737 году. Родоначальником города стал ученый, государственный деятель и светский человек Василий Татищев. Так сложились обстоятельства, что именно этому дворянину поручили заниматься строительством города для крещеных калмыков, а указ об этом был подписан царицей Анной Иоановной.

Есть версия, что инициатива же принадлежит калмыкам, которые решили креститься, чтобы обрести покровительство императрицы, а с ним и защиту от возможных набегов соседей из степи.

Калмыцкий князь Петр Тайшин обратился с этой просьбой к Петру I. Но Ставрополь был построен позже, уже после кончины Петра Тайшина.

Несколько веков Ставрополь жил размеренной жизнью со своими радостями и горестями. По сути, это был тихий провинциальный городок без особых достопримечательностей. Крупной промышленности в нем не было, в основном он жил за счет торговли и ремесел.

За XX век, как и большинство городов России, он пережил многое: революцию, коллективизацию, голод в 1920-х годах, который сократил население в два раза с 10 до 5 тысяч человек. В Великую Отечественную войну это был тыл — в санаторий «Лесное», где лечили больных туберкулезом, эвакуировали военный факультет 2-го Московского государственного педагогического института иностранных языков, который в 1942 году стал Военным институтом иностранных языков Красной Армии.

Вскоре после войны в СССР принялись поднимать промышленность и решили построить гидроэлектростанцию. Ставрополь оказался на пути большой воды, а с ней и электричества для страны.

Первое упоминание о Куйбышевской гидроэлектростанции относится к 1910 году, когда советский ученый-энергетик Глеб Кржижановский (к слову, он родом из Самары) впервые публично высказал идею о строительстве на Волге в районе Самары и Тольятти гидроэлектростанции. В 1937 году было принято решение строить ГЭС возле поселка Красная Глинка.

Однако к 1940 году там обнаружили нефтяные месторождения, и решено было возведение ГЭС организовать в другом месте. Окончательно с ней советские власти определились к 1950-м годам. 29 декабря 1955 года в работу был запущен первый гидроагрегат. На открытие ГЭС, а это было действительно событие всесоюзного масштаба, прибыл Никита Хрущев.

Главная улица Ставрополя — Посадская

Фото: Тольяттинский краеведческий музей

Как выглядел Ставрополь на момент затопления? В тот момент в городе жили около 12 тысяч человек. Это был небольшой городок с несколькими улицами, зданием дореволюционной гимназии, детским садом, больницей. Люди трудились в артелях «Передовик» или «Заря», изготавливая обувь, одежду, телеги, сани, лыжи. В то время город переживал даже небольшой подъем кустарно-ремесленной промышленности, и на жизнь всем хватало.

В конце августа 1950 года в газетах было опубликовано постановление о строительстве крупной гидроэлектростанции на Волге. И ставропольчан обрадовали известием, что гидроузел построят как раз в их местах, а следом начнется расцвет экономики. Не успели жители обрадоваться, как их огорошили другой новостью: большая вода пройдет как раз по их городу, Ставрополь уйдет под воду и выход один — переезжать на новое место жительства.

Место для нового поселения было выбрано на возвышенности — такое, чтобы вода не смогла туда проникнуть. Располагалось оно всего в 10 километрах от прежнего. Но все-таки место это было новое, так что люди, несмотря на близость локации, ехали в неизвестность.

Новый город решили строить в 10 километрах от прежнего. Подготовка к затоплению началась с 1950 года, а переселяться люди начали с 1953 года. В мае 1953 года начался перенос жилых домов Ставрополя. Всего в 1953 году было перенесено 240 индивидуальных домов. Все здания в новом Ставрополе строила организация «Куйбышевгидрострой».

Вместе со Ставрополем затонули и деревни: Ягодное, Хрящёвка, Фёдоровка, Зелёновка, позже им нашли другое место, и селения перенесли.

Ставрополь стал не единственным городом в СССР, который затопили при строительстве ГЭС. Такая же участь постигла города Калязин, Корчева, Весьегонск в Тверской области и Молога в Ярославской области.

«Дома переносили тысячами»

На переселение правительство выделило целых 3 года. В помощь переселенцам в Ставрополе создали специальный отдел. Дело предстояло нешуточное: перенести более 2000 домов, а часть строений разобрать. Фактически предстояло расчистить пространство и сровнять город с землей.

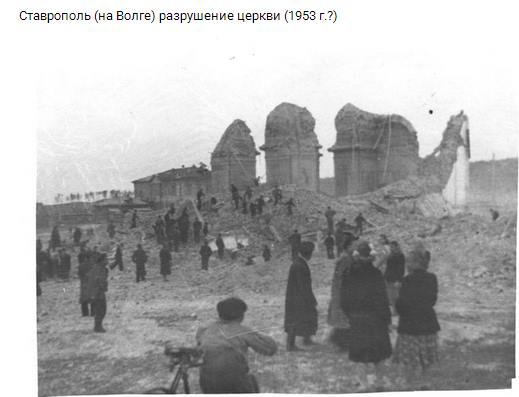

Всё, что не могли перенести или сломать — взрывали. Например, так поступили с церковью, освещенной в 1815 году, — ее уничтожили взрывчаткой.

Троицкая церковь Ставрополя до разрушения

Фото: Тольяттинский краеведческий музей

Троицкая церковь уже после взрыва

Фото: Тольяттинский краеведческий музей

На своем месте оставили только здания городской больницы — ее изначально построили на возвышении, так что она оказалась выше зоны затопления. И санаторий «Лесное» — его также не переносили.

Под воду должно было уйти и городское кладбище, которое находилось в районе современного памятника Татищеву. Люди получили возможность перезахоронить останки своих умерших предков — им выделили место в сквере напротив Третьего поселка в Центральном районе. Те, кто был в силах, проводили эксгумацию и самостоятельно повторно хоронили умерших близких. Но часть старого кладбища так и ушла по воду. Потому что у многих захороненных не было родственников — кладбище располагалось там с XIX века.

Памятник основателю Ставрополя Василию Татищеву находится на берегу Волги

Фото: Роман Данилкин

Позже экс-мэр Тольятти Николай Уткин вместе с неравнодушными горожанами перезахоронил часть могил — на Баныкинском кладбище для них создан специальный мемориал.

Николаю Уткину помогли установить мемориал ставропольчанам на Баныкинском кладбище и перезахоронить те останки, что еще оставались

Фото: Юлия Дроглева

Придать духу и настроить на переезд должна была советская пропаганда. Под лозунгом «Партия сказала надо, комсомол сказал — есть!» на новую территорию отправились первые подводы с нехитрыми пожитками ставропольчан.

Сохранились свидетельства, что руководители города первыми переезжали и организовывали переезд на глазах всех жителей. Тем не менее их подвиг вдохновлял мало, людям было очень тяжело. Особенно пожилым ставропольчанам, которые прожили на своей земле не один десяток лет: здесь рождались, крестились и женились. Они расставаться с домами не хотели и отказывались до последнего.

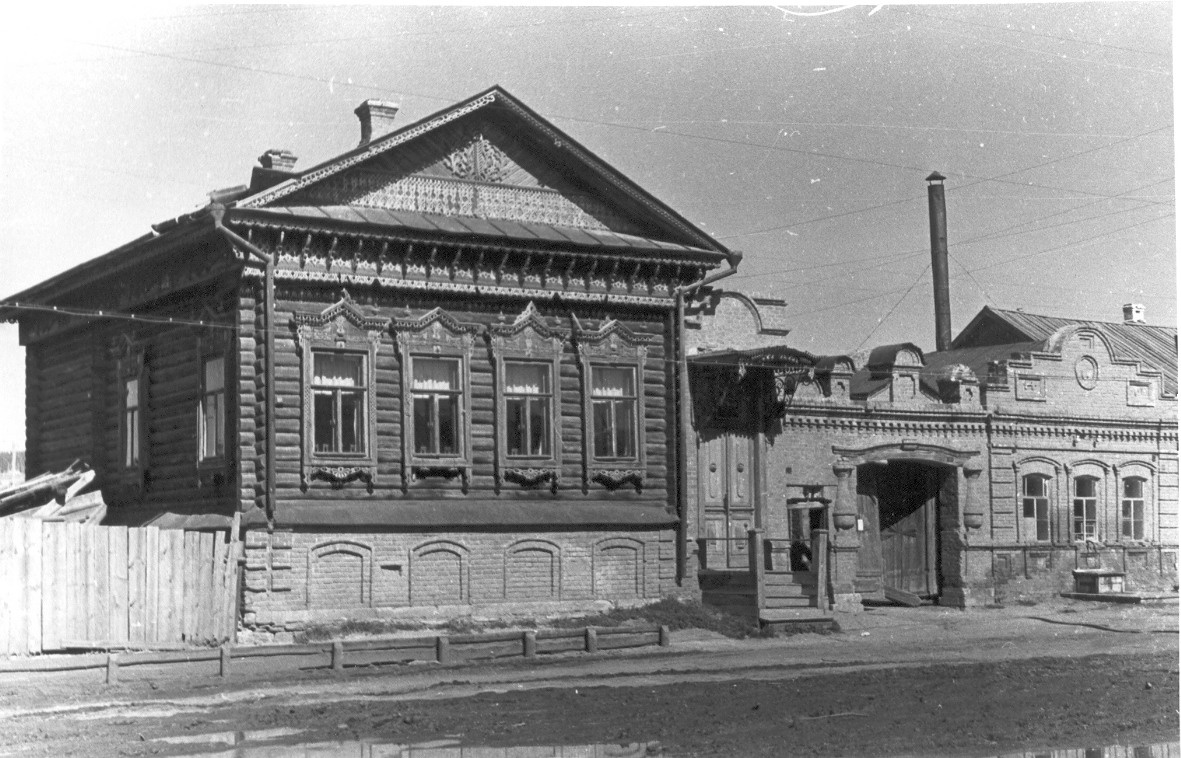

Дом купца Субботина, где позже был организован музей «Наследие». А еще позже строение снесли

Фото: Тольяттинский краеведческий музей

Чем старше дом, тем больше давали денег

Свет на настроения горожан частично проливают воспоминания заместителя председателя горисполкома, который руководил переносом города, Николая Бурухина. Они опубликованы на сайте администрации Тольятти.

— Никто не хотел сниматься с обжитого места. Долго приходилось людей уговаривать и убеждать, тут еще и время поджимает. Первым, в конце концов, согласился Василий Стариков (ставропольский сапожник, чей дом перенесли, превратили в музей «Наследие» и отреставрировали. — Прим. ред.). Ему уже семьдесят лет, сапоги шьет, портняжничает, этим и живет.

Вот 2 мая 1953 г. он со своей семьей и переселился: сам Василий Константинович, его жена Акулина и три их дочери — Раиса (она с мужем жила тогда в Москве, и они приехали помогать переезжать родителям), Ольга и Зинаида. Им даже в некотором смысле повезло — город только этой семье выделил бригаду строителей для переноса дома.

Когда пришло время съезжать, Стариков зарыл баночку с деньгами в огороде — в надежде, что позже вернется и откопает. Закопал и забыл где. Все соседи знали, что на месте дома зарыты деньги, но никто и не попытался их найти. Заветная баночка осталась лежать где-то под толщей земли, так и будет, наверное, затоплена вместе с городом, — вспоминал Николай Бурухин.

Власти пытались упорядочить процесс переезда и даже объявили конкурс на лучший проект на перевозку деревянных зданий без разбора. Это было сделано ради экономии — процесс переноса обходился государству недешево — в 11 тысяч 300 рублей, огромные деньги по тем временам. По результатам даже выплатили премии по 3 тысячи рублей авторам самых удачных вариантов. Однако в итоге затея провалилась, и дома переносили и строили на новом месте в хаотичном порядке.

Постепенно на новые места стали переселяться другие люди: грузили на подводы части своих домов, мебель, утварь, одежду…

Обжиться и построиться на новом месте людям частично помогали государственные ссуды — их выделяли на стройматериалы. Принцип распределения был один: чем старше дом — тем больше давали денег. Правда, предварительно горожанин предъявлял сотруднику спецотдела справку, что его место зачищено и готово к затоплению.

Дома переносили летом и зимой, хотя процесс осложняли морозы. Но приходилось — многие до последнего не хотели покидать родные места. Сказывалась и сложность организации — люди сами искали рабочих и транспорт для транспортировки.

Но в конце концов все переехали. И в последних числах октября 1955 года Волгу перекрыли, пошла вода. Постепенно она скрыла под собой всё, что осталось от Ставрополя.

Первое время люди на новых местах жили неустроенно, буквально «на чемоданах», в сараях, построенных на скорую руку как временное жилье. Часть заселялась в сборно-щитовые домики, а кто-то праздновал новоселье в первых многоэтажных домах.

На улицах было шумно — город выглядел как большая стройка: повсюду люди переезжали, что-то строили, обустраивались, мастерили. Буквально за месяц появилось около 400 зданий, был даже детский сад, перенесенный из затопленного города, и магазин продуктов на улице Комсомольской.

Принимала дома специальная комиссия, она же оформляла акты, выдавала справки и прописывала горожан по новым адресам. А город застраивался.

Над планом нового города трудилась целая группа архитекторов Государственного института проектирования городов (сокращенно «Гипрогор») из Ленинграда.

По плану композиция города начиналась с центра, от которого тремя лучами расходились три главные городские улицы — Сталина (ныне — Карла Маркса), Ленина и Коммунистическая (ныне — Победы). Такая трехлучевая система характерна для центральной части Санкт-Петербурга и Рима, а также пригорода Парижа — Версаля.

Новый Ставрополь разрастался, строили дома и заводы. Тогда в правительстве хотели превратить его в город большой химии и начали строить химзаводы. В Тольятти говорят, что ныне заброшенный «Фосфор» должен был работать сразу на два фронта — обеспечивать страну стиральным порошком, а заодно выпускать танки и «катюши». Есть версия, что химзавод был только прикрытием оборонного предприятия. Впрочем, достоверных подтверждений этому слуху нет.

Вскоре город переименовали в Тольятти, построили АВТОВАЗ. Так Ставрополь перестал существовать второй раз и появился «русский Детройт», но это уже другая история.

Источник: 63.ru

Как сибиряки превратили Обь в море. 65 лет назад река затопила тысячи домов и навсегда изменила Новосибирск

На набережной парка «У моря Обского» ветрено. Серое низкое небо, вот-вот пойдет снег. Вода в водохранилище шумит, как на настоящем море, разве что нет соленых брызг и характерного запаха. Еще через пару недель на море встанет лед и белые просторы украсят черные точки рыбаков. На острова Тань-Вань напротив Центрального пляжа Академгородка по льду потянутся вереницы пеших туристов.

Выше по течению — в Ордынском районе — откроют две ледовые переправы, которые, если позволит погода, прослужат два-три месяца.

Вода в водохранилище шумит, как на настоящем море

Фото: Александр Ощепков

А потом опять лето — и Бердское, и Советское шоссе будут стоять в пробках еще с обеда пятницы. На пляжах будет не протолкнуться, по морю пойдут паромы, яхты, кайты и гидроциклы. Короткое сибирское тепло немыслимо без Обского моря. Первая большая вода для каждого новосибирца — это именно Новосибирское водохранилище.

На Обском море есть свои яхт-клубы

Фото: Александр Ощепков

А ведь еще в начале годов всего этого не было. На берегах Оби стояли небольшие сёла. Из Нижних Чем на месте нынешнего микрорайона ГЭС можно было паромом добраться до Бердска, а оттуда по Бердскому шоссе — и до Новосибирска. По реке ходили большие пароходы, а русло было усеяно крупными островами с утками и ежевикой.

65 лет назад, 5 ноября 1956 года, в такой же морозный день река Обь стала морем — гидростроители уложили последний камень в основание плотины и запрудили тысячи гектаров земли обской водой. Пять лет назад журналисты НГС разыскали людей, которые жили в деревнях, ушедших на дно водохранилища, пообщались со строителями ГЭС и узнали, как река стала морем и что это море значит для новосибирцев сейчас. Повторяем этот материал в годовщину масштабного события.

Инфографика: Илья Циммерман

Глава I. Как мы жили без моря

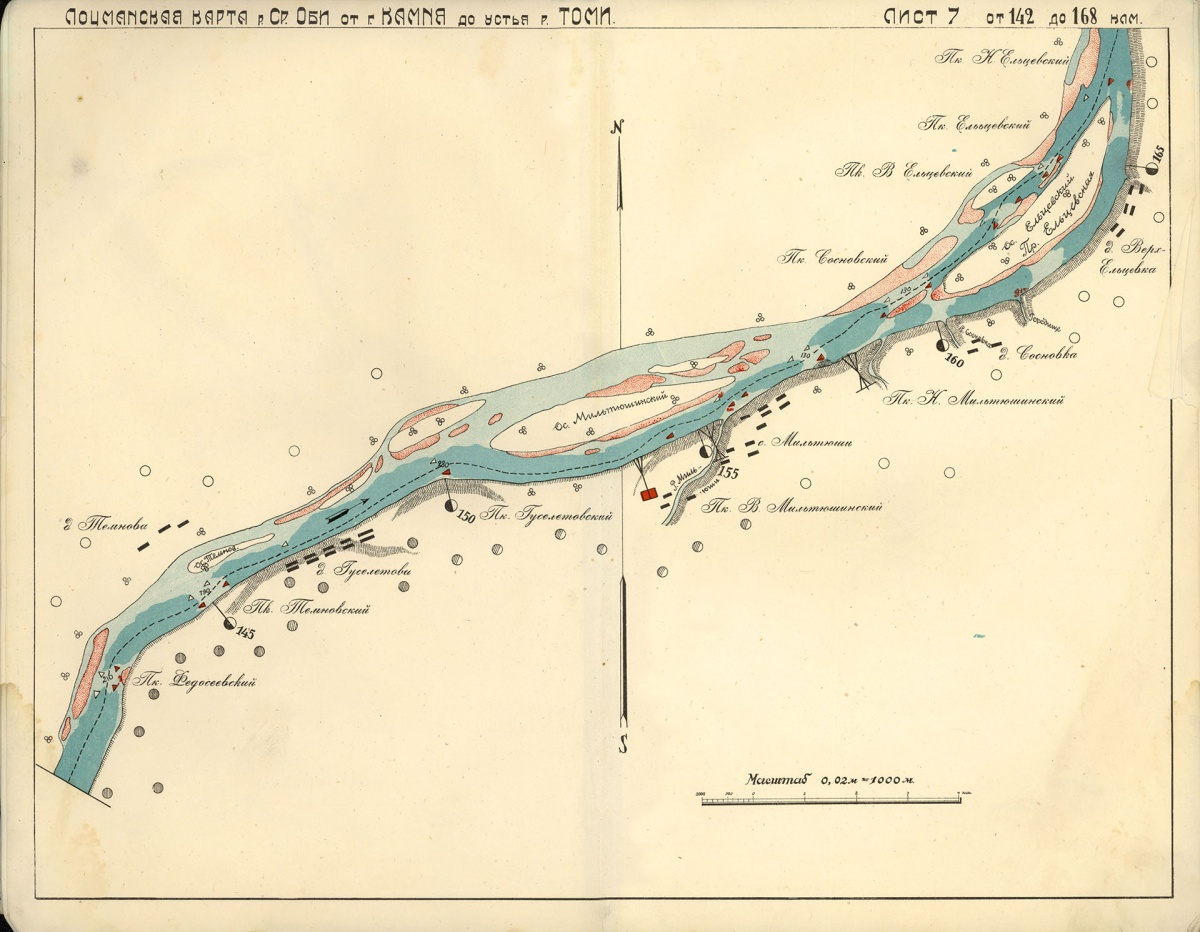

На картах конца XIX века по берегам Оби рассыпаны десятки деревушек: Ордынское, Мильтюш, Тихоново, Темново, Елбань. Многие из них основаны русскими поселенцами еще в XVIII веке — первопроходцы шли из европейской части России сквозь леса и болота, нередко сталкиваясь с не самым дружелюбным местным населением. У Оби поселенцы нашли богатые дичью леса, заливные луга и пахотные поля.

Река была важной транспортной артерией Сибири — еще в годах по Оби ходили баржи с алтайским зерном.

По берегу на территории нынешнего Ордынского района были раскиданы мелкие пристани. Одно из самых ярких воспоминаний директора Института истории СО РАН Владимира Ламина о детстве в родной деревне Абрашино — огромные колесные пароходы, которые ходили по реке от алтайского Камня-на-Оби до Новосибирска:

— Пароход только к Хмелевке подходил из Новосибирска, его было слышно уже в Чингисе — хлопанье этих плит [гребных колес] по воде, не только гудки. Километров за 15 было слышно — издалека слышали, что пароход идет, и начинали собираться. В военные годы в Абрашине сеяли картошку, подсолнух и табак.

Пароходы в сентябре были загружены мешками с семечками и махоркой — везли в Новосибирск. Конечно, это не ради того, чтобы город этим снабжать, а ради денег. Заработки выдавали трудоднями, а налоги платить надо было деньгами.

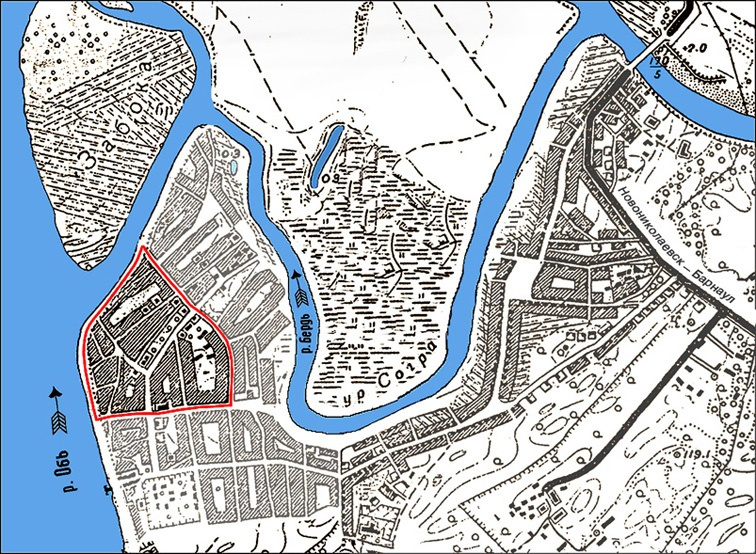

Лоцманская карта 1927 года

Фото: Музей города Новосибирска

Вид на деревню Нижние Чемы. Вторая половина годов

Фото: Музей города Новосибирска

Карта Бердска, годы

Фото: Музей города Новосибирска

Центральный пляж Академгородка сразу после затопления

— Была широкая пойма, которая заливалась в весенний паводок, там сенокосы были. Но для детей главное — это была рыбалка. Замыкались протоки, рыба оставалась, ее можно было брать руками, — вспоминает Владимир Ламин. — Я родился на реке, рыбачил лет с четырех — рыбы было много. Неводом, бреднем ходили, сетка шириной метров 12 — тяжелая, мокрую тяжело домой обратно тащить.

Берег был галечником устлан. Сейчас он под водой, конечно. Три-четыре захода сделаешь — мешок рыбы гарантированно был.

Рыба попадалась всякая: чебак, карась, окунь, щука. Была и более благородная, которую в Оби уже не поймаешь: нельма, чир и пелядь.

— На удочку стерлядь попадалась. Кострюк, трехлетний осетр длиной до 60 см, был обычным явлением. Сейчас они только ниже по Оби, в районе Колпашево, — говорит Владимир Ламин.

Раньше из Оби вылавливали и стерлядь, и трехлетний осетр был обычным явлением

Фото: Александр Ощепков

Старожилы описывают Обь до создания водохранилища как «бурную и энергичную реку». Ее русло было усеяно крупными островами — были они и в черте города, например, в районе нынешней ул. Яринской, где построили аквапарк.

Были крупные острова и выше по течению реки — они тоже ушли под воду:

— Был большой-большой остров, километров, может быть, 15 в длину — примерно от Нижне-Каменки до Чингиса одной сплошной. Был набит облепихой, ежевикой, дичи было много — уток. На острове даже озера были, — вспоминает Владимир Ламин.

Традиционный уклад изменился в 1950 году: в поселок Нижние Чемы хлынули добровольцы со всей страны, чтобы строить первую ГЭС в Сибири. Работы растянулись на пять с лишним лет — под водохранилище рубили лес, осушали торфяные болота, сносили дома вековых деревень.

— В зоне затопления оказывались населенные пункты в округе города Бердска и трех районов Новосибирской области: Новосибирского сельского, Ирменского, Ордынского и двух районов Алтайского края — Крутихинского и Каменского, — рассказывает сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев. — По перечню, в 51 населенном пункте нашей области в план затопления попали дворов, из них полностью затоплено было 3249.

По данным историка, переселенцам в качестве компенсации выделили 40 млн руб. и разрешили брать для стройки вырубленный лес. Жители микрорайона «ОбьГЭС» рассказывают, что из того леса, что рос у Оби, полностью выстроен микрорайон «Плановый».

Вода «отъела» большой кусок Ордынского района, сделала из устьев Орды и Берди большие морские заливы. Один из крупнейших городов на месте будущего моря — Бердск. Его же и называют главной «жертвой» водохранилища. Старинный город, заложенный как острог в 1716 году, осенью 1956 года потерял весь исторический центр — от воды город отступил ближе к железнодорожной станции. В 2008 году, когда водохранилище особенно обмелело, из воды показались фундаменты старого города — на дне лежали черепки посуды и мелкая утварь.

Глава II. И хлынули воды

— Какая страсть была, бурлило всё! Поток всё сметал. Когда осталось совсем буквально чуть-чуть, это было что-то. И рвало эстакаду, краны ломало. Река бесновалась, ужас! Не хотела… В ночь, когда шло перекрытие, мы всем поселком стояли стеной. Чичер (снег с дождем. — Прим. ред.), холод.

Мы стояли, смотрели, — вспоминает день, когда река стала морем, сибирячка Галина Ивановна Требунская.

Галина Ивановна Требунская маленькой наблюдала, как делают котлован для ложа водохранилища у плотины

Фото: Александр Ощепков

В районе будущей ГЭС, тогда еще в поселке Левые Чемы, она с семьей поселилась в 1953 году. В тот год отец Требунской, работавший на нефтепромыслах на севере, посадил всю семью на пароход и приплыл по Оби в Новосибирск из Сургута. Конечной остановкой многодневного плавания Требунских стала Чернышевская пристань (сейчас это в районе Димитровского моста — там есть Чернышевский спуск). Семья ехала на большую стройку — на первую в Сибири гидроэлектростанцию.

К тому времени уже вовсю кипела работа: рыли котлован для ложа водохранилища у плотины, позже началась укладка бетона в основание плотины.

— Детьми бегали на котлован, ложились пузом и смотрели вниз — а там людишки крохотные, глубина такая, экскаваторы, машины, сварка идет, — рассказывает Требунская.

Больше года круглые сутки в основание плотины возили железобетонные «бабки» — они сейчас лежат в основании дороги, соединяющей две части Советского района по разным берегам реки.

— Машина едет по плотине — куба везет. Подъезжает, разворачивается, пятится-пятится. А мы стоим на берегу, замираем. Кто его знает. Тормоза отказали — и всё. Машины под воду уходили. На самом краю грузовики поднимались на дыбы.

Сбросит груз и ухнет на колеса. А шофер стоит на подножке с открытой дверью, чтобы чуть что спрыгнуть, — рассказывает Галина Требунская.

Источник: ngs.ru

На дне. Часть первая. Острог

Подготовка зоны водохранилища Красноярской ГЭС началась в 1962 году и продолжилась до 1967 года. Застройка села Краснотуранск на новом месте началась 4 мая 1962 года. Перенос зданий на новое месторасположение форсировался пуском первой очереди ГЭС в 1969 году, на год раньше.

Жителей всех 20 –ти сносимых населенных пунктов было решено переселить в шесть крупных новых сел: с. Краснотуранск, с. Восточное, с. Лебяжье, с. Новая Сыда, с. Беллык и с. Белоярск. Решением исполкома Краснотуранского района Совета депутатов и трудящихся от 21 октября 1965 года № 202 «О регистрации и присвоении наименований вновь построенных населенных пунктов», зарегистрировано, и по желанию населения, присвоено наименование следующим населенным пунктам: с. Восточное, с. Лебяжье и с. Новая Сыда. Зарегистрированы в связи с изменившимся месторасположением вновь возникшие селения с прежним наименованием: с. Белоярск, с. Беллык, с. Краснотуранск.

Села: Новая Сыда, Восточное, Лебяжье — решением исполкома районного совета получили статус поселения с 21 октября 1965 года. А села Белоярск, Беллык, Краснотуранск сохранили свои прежние названия и точку отсчета летоисчисления от исторической даты их основания: с. Белоярск — 1780г, с. Беллык — 1726г. и с. Краснотуранск — 1707г. Поселения исключили из реестра в 1967 году, так как в этом году актом государственной комиссии было принято ложе водохранилища к затоплению. И уже в сентябре-октябре того же года уровень воды в водохранилище достиг отметки – 243. Все ушло под воду безвозвратно и навсегда…

Острог.

Освоение Южной Сибири шло тяжело. Степняки делали набеги на оборонительные сооружения русских. Казаки снаряжали карательные экспедиции против кыргызов. Переломным стал 1703 год. Большая часть населения была угнана в Джунгарию.

С угоном основной массы енисейских кыргызов исчезла сила, противостоящая русским расширить территорию России. Итогом стало строительство в 1707 г. Абаканского острога.

Именным указом Петра I строительство нового укрепления предусматривалось в устье р. Абакана. Обследовав устье Абакана, казаки нашли окрестные земли непригодными как для строительства крепости, так и для хозяйственного освоения: «место низменное и места для хлебного обзаводу нет». Подходящее место было найдено гораздо севернее, на правом берегу Енисея около горы Туран.

Там за 15 дней, с 4 по 18 августа 1707 г. и поставили новый острог, назвав его, как предписывал указ царя, Абаканским. В сооружении острога приняли участие томские, кузнецкие, красноярские и енисейские казаки в количестве 964 человек. Руководил отрядом сын боярский Илья Цыцурин из Томска, а его помощником был красноярский сын боярский Конон Самсонов.

… а в нынешнем государь 1707 году по твоему великого государя указу по грамоте из Сибирского приказу построили ж мы рабы твои с томскими, с кузнецкими, с красноярскими служилыми людьми вверху реки Енисея Абаканской острог и по тому острогу пять башен, амбар ка¬зенный, 21 избу, 2 погреба казенные же, часовню. Около того острогу выкопали ров и надолбы сделали и по строя те вышеписанные городы и остроги, кроме вышепомянутого нового, многих немирных иноземцев разных родов взяв. (Торосов В. Абакан. М.: Цицеро, 1994. С. 38-39.)

Первый гарнизон Абаканского острога насчитывал 400 воинов, из них триста – красноярских и сто – кузнецких, енисейских и томских.

Первый приход Православной Церкви был открыт в 1709 г. К имевшейся деревянной часовне был пристроен алтарь, и по благословению митрополита Тобольского и Сибирского Феодора, в этом же году была освящена церковь в честь св. Архистратига Божия Михаила.

Позднее, в 1759 г., в связи с тем, что место, на котором стояла церковь, было смыто водами протоки реки Енисей, по благословению митрополита Тобольского и Сибирского Павла в другом удобном месте была заложена, а в 1766 г. освящена новая деревянная церковь во имя Вознесения Господня с приделом в честь св. Архистратига Михаила. В приходе Архангельской церкви Абаканского острога в 1735 году деревни Биря , Сыда , Шалоболино , Байкалова , Ербинская , Беллыцкая . В 1780 году кроме указанных ( Шалоболино отсутствовало ) значились Сорокина , Бузунова , Листвягова , Копёнская , Свиньина , Белоярская , Шахова .

До конца XVIII столетия Сибирь претерпела ряд административно-территориальных делений. Колыванское наместничество в 1797 году было упразнено, а его уезды на среднем и верхнем Енисее переданы в Тобольскую губернию, в том числе и Абаканский острог.

В карауле крепости тогда насчитывалось всего 25 казаков, в возрасте от 13 до 69 лет, совершенно не обученных ратному делу и равнодушных к своим обязанностям. В одном из статейных списков названы фамилии некоторых из них – Юшков, Лалетин, Саломатов, Груздев, Козлов, Ковригин, Матюнин, Худоногов, Шуваев, Терской, Шадрин, Ошаров, Соловьев, Шахов, Кудрин и другие.

1800-1805 гг. на основе острога образовалось с. Абаканское. В 1827 году село Абаканское (бывший острог) становится волостным центром Минусинского округа Енисейской губернии. Это село сыграло важную роль в присоединении Минусинской котловины к русскому государству. Дореволюционное село крупный торговый и ремесленный центр с пристанью на Енисее.

Из «Памятной книжки Енисейской губернии на 1900 год»: «с. Абаканское расположено на р. Енисее. Расстояние от губернского города зимой 332, летом 420. Расстояние от уездного города 75. Коли-чество населения 752 муж., 722 жен.» (История и люди села Краснотуранска: посвящается 300-летию Абаканского острога, 1707-2007 гг. / (сост. Т. М. Бернятцкая). — Краснотуранск; Абакан: Фирма «Март», 2007. — 253 с.)

В 1797 г., по благословению архиепископа Тобольского и Сибирского Варлаама, был заложен фундамент нового каменного двухпрестольного храма вместо обветшалой деревянной церкви. В 1798 г., по его же благословению, был заложен третий придел. В 1802 г. было совершено освящение двух приделов: в честь св. Архистратига Михаила и в честь св. Николая Чудотворца, а позднее, в 1817 г., был освящен главный придел во имя Вознесения Господня.

На 1916 г . в приходе Вознесенской церкви село Абаканское , деревни : Бузунова , Сорокина , Биря , Сыда , Усть — Сыда , Абакано — Перевозная , Моисеева , Бородина .

В 1827 году была образована Абаканская волость, включили её в Минусинский уезд. Под её управлением находились населенные пункты: Абаканск (центр), Абакано-Перевоз, Биря, Бузуново, Дмитриевка (бывший переселенческий участок Туранский), Листвягово, Метихово, Моисеевка, Пустынь (бывш. пер. уч. Больше-Озерский), Петровка (бывш. пер. уч. Узкий), Сорокино, Сыда, Узинское (Бекасово), Усть-Сыда, Ново-Ивановка (бывш. пер. уч. Широкий Лог), Малые Башкиры, односелье Карташово и другие.

С приходом в Минусинский уезд партизанской армии А. Д. Кравченко и П. Е. Щетинкина в 1919 году в Абаканском установилась советская власть.

В 1924 году образовался Краснотуранский район, состоящий из 55 населенных пунктов, включающих 37 сельских Советов. Население района составляло 34946 человек, дворов 6642 (История и люди села Краснотуранска: посвящается 300-летию Абаканского острога, 1707-2007 гг. / (сост. Т. М. Бернятцкая). — Краснотуранск; Абакан: Фирма «Март», 2007. — 253 с.). Жители района занимались исключительно земледелием и скотоводством. Село Абаканское из волостного центра превращается в районый.

20-30-е годы были временем большого строительства. Именно тогда в селе появились здания райкома и райисполкома, которые до этого размещались в бывшем доме купца Мухина на берегу р. Енисей, райпотребсоюза под жестяной крышей. Первый клуб в селе находился в доме, где впоследствии работало районное родильное отделение. Новое здание клуба было выстроено, примерно, в 1925 г.

Позднее (1926-1928 гг.) появились главный корпус больницы (здание, где она располагалась до этого, было отдано под редакцию), двухэтажное здание средней школы, постройки инкубатора, восьмилетней школы, В основном эти сооружения были перенесены на новые места и сейчас в них функционируют различные учреждения.

В 1933 г. село в связи с появлением в 1931 г. г. Абакана, центра Хакасской автономной области, было переименовано в Краснотуранск.

В 1961 году колхозы реорганизованы в совхозы, из 51 колхоза образовалось 7 совхозов.

27 декабря 1962 года исполкомом крайсовета принято решение об образовании в Красноярском крае вместо существующих 60 районов – 4 промышленных и 35 сельских районов. Этим решением был образован Курагинский сельский район, в прежних территориях Курагинского и Краснотуранского районов с районным центром в поселке Курагино. Но уже через 2 года – 31 декабря 1964 года сельские и промышленные районы упразднены и Краснотуранский район стал вновь самостоятельным.

Вот так же, в один из дней началось затопление поймы Енисея. Людей на улицах уже не было. Вода медленно скрывала останки села, пока не остановилась, образовав новый географический объект — Красноярское море.

Источник: daurskoe.ru

Исчезнувшая история.Затопленные российские города.

Затопленная церковь Рождества Христова в Крохино

Затопленная церковь села Городок

Затопленная церковь села Роя на Шексне

Здание Югского монастыря перед затоплением

Остатки Югской Дорофеевой пустыни перед затоплением

Рыбинское водохранилище, затопленные строения Леушинского монастыря

Церковь Богоявления села Яна

Рыбинское водохранилище, затопленная колокольня церкви села Роя

Село Иловня на реке Молога. Разборка дома для переноса на новое место. Зона затопления Рыбинского водохранилища

Деревня Иваньково. Разбор домов для переноса из зоны затопления Иваньковского водохранилища

Выселенная деревня Осмерицы, зона затопления Рыбинского водохранилища

Затопление деревни Согда

Вид на церковь и г. Калязин с Волги

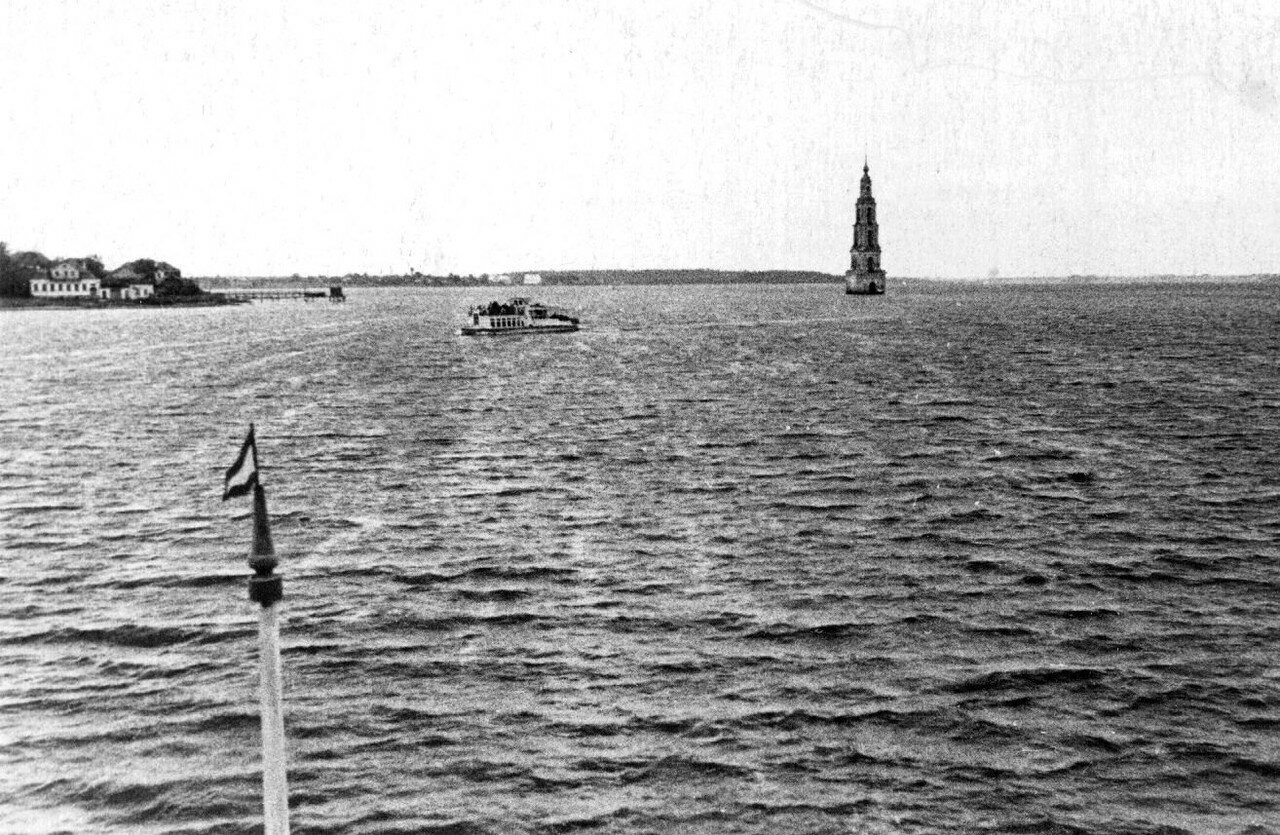

Затопленная колокольня Николаевского (Никольского) собора

Затопленная колокольня Николаевского собора

Калязин, затопленная колокольня

Калязин, затопленная колокольня Никольского собора

Колокольня в Калязине

Колокольня затопленного Николаевского собора

Остатки церкви

Осенью 1937 года, 80 лет назад, началось «великое переселение» на Волге. В течение непродолжительного времени почти 175 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома, а древний город Молога и соседние деревни ушли под воду. Такова была жертва, принесенная ради строительства каскада Верхневолжских ГЭC. Сегодня эти места привлекают любителей водных прогулок и рыбалки. Но затопленный город и выглядывающие из-под водной глади надгробия периодически напоминают о себе, маня любителей экзотики и тех, для кого эти места были когда-то родными.

Город-призрак

В 1972-м на воде Рыбинского водохранилища появился черный бакен. Он сигнализировал проходящим здесь судам о мелководье — из-за спавшей в тот год воды впервые обнажились очертания заложенного еще в средневековье города Молога, погребенного здесь три десятилетия назад: линии мощеных улиц, спилы фонарных столбов, груды оставшегося от домов кирпича. И жители бывшего города потянулись посмотреть на родные места.

Молога была затоплена накануне войны, в 1941-м, а окончательно чаша водохранилища заполнилась к 1947-му. Вскоре после этого Рыбинское водохранилище стало — и остается по сей день — популярным местом отдыха и рыбалки.

Так и было задумано авторами проекта — создание новых пространств для досуга граждан входило в число задач, которые должно было решить соединения с Волжским каскадом канала Москва–Волга.

По искусственной акватории — гордости советской инженерно-технической мысли — должны были ходить круизные суда. Их специально заказали к открытию канала. В эту флотилию вошли корабли дальнего плавания типа «Иосиф Сталин», несколько средних теплоходов типа «Леваневский», а также небольшие суда, названные «Громов».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Но в первые послевоенные годы перед пассажирами судов, когда они выходили из акватории канала, открывалось пугающее зрелище. Первое, что видели люди, оказавшись в Рыбинском водохранилище — это замершие под водой деревья.

Подводные кладбища

Постановление о строительстве Рыбинского гидроузла было подписано в 1935 году. Сначала планировалось, что зона затопления будет сравнительно небольшой и не затронет крупные населенные пункты. Однако в январе 1937-го мощности Рыбинской и Угличской ГЭС решено было увеличить — это значило, что для создания знаменитого Рыбинского моря и Угличского водохранилища придется затопить почти тысячу населенных пунктов и один большой уездный город.

Под воду Молога ушла в 1941-м. То есть в распоряжении и жителей, и строителей гидроэлектростанции было несколько лет на подготовку. Но переселение всё равно проходило в спешке.

Жители города позднее рассказывали, что сначала игнорировали полученные ими небольшие — на одну восьмую листа — уведомления, в которых говорилось, что их дом предназначается к сносу в такой-то срок.

Но уже весной 1937 года началась первая волна переселений, а у Шексны развернулось строительство плотины ГЭС. Разобрать дома и перевезти их на новое место — в окрестности избежавшего затопления Рыбинска — мологжане должны были сами. Последние жители покидали свои дома уже накануне затопления, когда все дороги, ведущие к Рыбинску, были запружены заваленными скарбом телегами и автомашинами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Накануне затопления в районе города в срочном порядке взрывали остававшиеся еще каменные строения: усадьбы, храмы и монастыри. Каменные постройки могли помешать судоходству, поэтому оставшиеся от них горы кирпича постарались вывезти. А вот вековой лес местами валили, местами оставляли. Природа в отличие от людей не готова была так легко сдаваться — и долгие годы после затопления оставшиеся в воде деревья не только не сгнивали, но и давали новые побеги.

Под воду ушли и мологское кладбище, и сельские погосты. Вместе с крестьянскими могилами исчезло с лица земли надгробие российского историка, собирателя древностей Алексея Мусина-Пушкина — он был захоронен в своем имении, в нескольких километрах от Мологи. Деревянные кресты вскоре после затопления сгнили. А вот каменные надгробия устояли — и некоторые из мологжан, в 1970-е вернувшихся к поднявшимся из-под воды остаткам родного города, смогли найти родные могилы.И сегодня, если в засушливую погоду побродить в местах, где некогда стояла Молога, можно обнаружить утопленные в песке фрагменты старых могильных плит.

«Приковали себя к глухим предметам»

Одна из самых страшных легенд Мологи связана с небольшим архивным донесением, обнаруженным якобы в архивах Рыбинского краеведческого музея. Строительство ГЭС было, разумеется, делом государственной важности. Кроме того, большая часть работ по ее строительству и созданию будущего водохранилища выполнялась заключенными созданного специально для этих целей Волголага.

Неудивительно, что всё происходящее в зоне затопления курировали сотрудники НКВД. Они же следили за настроениями жителей, вынужденных покидать родные места. Результатом этого «мониторинга» стала записка начальника местного отделения Волголага, лейтенанта госбезопасности Склярова на имя начальника Волгостроя, майора госбезопасности Журина.

«В дополнение к ранее поданного мною рапорта докладываю, что граждан, добровольно пожелавших уйти из жизни со своим скарбом при наполнении водохранилища, составляет 294 человека. Эти люди абсолютно все ранее страдали нервным расстройством здоровья, таким образом общее количество погибших граждан при затоплении города Мологи и селений одноименного района осталось прежним 294 человека. Среди них были те, кто накрепко прикрепляли себя замками предварительно обмотав себя к глухим предметам. К некоторым из них были применены методы силового воздействия, согласно инструкции НКВД СССР», — говорится в пожелтевшем документе (орфография и пунктуация автора сохранены — iz.ru).

Впрочем, это — единственное свидетельство того, что при затоплении Мологи в городе мог оставаться кто-то из жителей. Тем не менее сами мологжане допускают, что в зоне затопления погибшие были.

«Молога-то на момент затопления пустая была, это совершенно точно. Я так думаю, это были одинокие старики и инвалиды из бедных деревень, которым некуда было деваться», — рассказывал в 2014 году журналистам «Ярославского региона» военный переводчик, бывший житель Мологи, Герман Москалев.

Многие старожилы, действительно, еще получив первые письма о переселении, грозили остаться в городе, чтобы встретить смерть в своих домах. Не исключено, что кто-то из них действительно отказался под старость расставаться с родными местами.

Исчезающие улицы

Почти одновременно с Мологой под воду готовился уйти и другой расположенный неподалеку город. Калязин попал в зону затопления при строительстве Угличской ГЭС. В отличие от Мологи этот старый купеческий городок не исчез в водах водохранилища целиком, хотя и лишился большей части исторического центра.

Пострадали одно из двух городских кладбищ, несколько центральных кварталов, уникальный памятник допетровского зодчества Троицкий Макарьев монастырь, рыночная площадь и стекавшиеся к ней улицы.

Источник: www.liveinternet.ru

>»>