Кронштадтская дамба – сооружение в Финском заливе, защищающее Северную столицу от наводнений и одновременно соединяющее Петербург с Кронштадтом. Это своеобразный барьер, тянущийся от порта Бронка до станции Горская, проходящий по острову Котлин и отделяющий Питер от залива. Официальное название – «Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений».

Дамба в Кронштадте – одно из знаковых мест Петербурга. Это уникальное сооружение привлекает своей грандиозностью: туристы приезжают сюда посмотреть на масштаб и мощь постройки, а режиссёры часто используют локацию для создания эффектного фона в фильмах и клипах.

Расскажем подробнее об истории, характеристиках и принципе работы дамбы, а также о том, как можно посмотреть на неё поближе.

История дамбы

Впервые идея строительства дамбы для защиты города на Неве от наводнений пришла в голову российскому инженеру Петру Базену: в начале 19-го века он представил проект сооружения, простирающегося от Лисьего носа до острова Котлин и Ораниенбаума. Серьёзно к задумке Базена не отнеслись из-за сложности реализации, и забыли о ней до середины 20-го века.

Началось строительство дамбы на ЛДО

Советский период

В 1955 году, после очередного крупного наводнения, в результате которого погибло несколько человек, проект Базена уже не показался столь нереальным. Но построили дамбу в Кронштадте далеко не сразу. Работы начались в 1979 году, изначально планировалось возводить укрепление от Сестрорецка через Кронштадт до порта Бронка. К строительству подошли серьёзно: в одном из зданий на Гражданском проспекте смоделировали огромный макет дельты Невы и Финского залива и проводили эксперименты, имитируя ветер, течение и волны с помощью насосов и вентиляторов, чтобы понять, как именно сооружать дамбу.

Постсоветская эпоха

После распада СССР макет уничтожили, а стройку заморозили. Возведение продолжилось лишь в начале нулевых и длилось около 10 лет, официальное открытие состоялось в 2011 году. Спустя 38 лет после начала реализации проекта Санкт-Петербург наконец-то получил надёжную защиту от затоплений, на строительство которой ушло более ста миллиардов рублей.

Проект полностью оправдал ожидания: уже за первый год Питеру удалось избежать трёх крупных бедствий, причём первое из них должно было случиться в конце ноября 2011 года, спустя несколько месяцев после открытия дамбы. В 2013 году ожидался подъём воды, который по предварительным подсчётам экспертов мог бы нанести Петербургу ущерб в 1 миллиард рублей. Сегодня о былых наступлениях «большой воды» можно узнать только из сведений на табличках – о том, в каком году и на какой уровень поднималась Нева.

Наводнения

Почему топит Питер?

Петербург расположен между Финским заливом и Ладожским озером, в Приневский низменности, фактически Северная столица стоит на множестве островов в Невской дельте. Когда из-за циклонов бушуют ветра, создаётся нагонная «длинная волна», доходящая до Балтийского моря, а затем и до Финского залива и поднимающая в нём уровень воды. Нева, отрезанная от залива, выходит из берегов, угрожая затопить город. Так было раньше: за всю историю своего существования Санкт-Петербург топило более трёхсот раз, это примерно по одному бедствию в год.

Самые жестокие наводнения случались тогда, когда нагонная волна была особенно мощной: она доходила до узкого Финского залива, здесь усиливалась, а Питер, расположенный в своеобразном морском тупике, служил как раз той мишенью, на которую обрушивалась вода.

О коварстве местных земель было известно их прежним владельцам шведам. По преданию, императора Петра Первого предупреждали о неудачном выборе места для поселения, но он не внял советам.

История затоплений

Впервые молодой город накрыло водой уже на третий месяц после основания – в августе 1703 года, в результате Заячий остров полностью затонул. После этого Пётр Первый распорядился укреплять острова насыпью, подняв уровень грунта, а о приближающейся воде оповещать пушечным выстрелом из Петропавловской крепости. Все гости города должны были обязательно захватить с собой большие валуны. Одна из визитных карточек Питера – величественные гранитные набережные являются ничем иным, как первыми дамбами.

Такой способ борьбы с природными катаклизмами был не очень эффективным, минимум три раза город переживал катастрофические бедствия, самым трагичным было наводнение 1824 года, когда вода поднялась на уровень 4,2 метра и унесла жизни более 500 человек. Однако до начала 20-го столетия ничего дополнительно не предпринималось. В 30-х годах 19-го века завершилась прокладка Обводного канала для поглощения излишков вод Невы, но глобально проблема не решилась.

С 1878 года начали вестись официальные «дневники наводнений»: на Васильевском острове появился Водомерный пост с рейками, по которым производилось ежедневное измерение уровня воды, отметки сохранились там до сегодняшнего дня.

В 1924 году вода поднялась до отметки в 3,8 метров, затопив Невский и Вознесенский проспект, Исаакиевскую и Дворцовую площадь, Марсово поле. Летний сад лишился значительной части насаждающих его деревьев – наводнение вырвало их с корнями. Досталось и Петергофу, где затопило дворцы Монплезир, Эрмитаж и Марли.

Характеристики

Дамба в Санкт-Петербурге – это целый комплекс из одиннадцати каменно-земляных дамб, шести водопропускных и двух судопропускных конструкций. В спокойные дни эти сооружения открыты, если принимается решение о закрытии, то они опускаются. Общая протяжённость конструкции – 25,5 километров, масса затвора – 280 тонн, высота над средним уровнем воды – 6,4 метра (верхняя отметка – 7,5 метров).

Как работает и как устроено

Кронштадтская дамба – это не просто дорога, соединяющая Питер и Кронштадт. Сооружение защищает Северную столицу, если вода поднимается до 4,5 метров выше ординара (среднего многолетнего уровня воды в водоёмах). Кроме этого, дамба является важнейшим стратегическим объектом – по ней проходят кабели, несущие электричество в Кронштадт, поэтому отдельные участки комплекса контролируются главным пунктом управления, а всё сооружение подключено к видеонаблюдению.

Механизм закрытия

С того момента, как фиксируется появление нагонной волны, остаётся 10 часов для принятия решения о закрытии дамбы. Ответственность за такое решение лежит на ГУ МЧС – сотрудники ориентируются на прогнозы Гидрометцентра, затем передают информацию в дирекцию дамбы (не позднее, чем за шесть часов). Если вердикт о закрытии принят, запускаются рельсовые механизмы, которые выталкивают из водовместилищ специальные ворота в судовой проход – вода заполняет их и опускает на дно. Чтобы открыть дамбу, сначала нужно откачать воду из затворов, затем задвинуть их обратно в сухой док. Всё управление полностью компьютеризировано.

Закрытие – очень затратное мероприятие: кроме огромного количества потребляемой энергии ущерб приносит и остановка судов, поэтому решение требует большой ответственности и принимается на самом высоком уровне: на другой чаше весов лежит ущерб от затопления многомиллионного города, который может значительно превысить убытки от закрытия дамбы.

Дополнительный функционал

Водопропускные сооружения пропускают воду из Невы в Финский залив, сохраняя его экологию: ведь рыба, обитающая в местных акваториях должна совершать сезонную миграцию. Сверху каждого такого сооружения находится автомобильный мост.

Кроме основной функции, дамба дополнительно фильтрует воду с помощью трёх очистных сооружений: за час обрабатывается сто кубометров воды, которая стекает с проезжей части, не позволяя ей загрязнять Финский залив. Вода попадает в бассейн, там отстаивается, проходит обработку реагентами, аэрацию, а затем поступает в фильтры.

По дамбе проходит участок КАД (кольцевой автомобильной дороги) с мостами, шестиполосным движением и двухкилометровым тоннелем, пролегающим под судопропускными каналами на глубине минус 28 метров: когда по этому отрезку проезжают автомобили, то они в это время фактически находятся под водой. Тоннель признан лучшим в России по уровню безопасности: за ситуацией на дороге следит команда диспетчеров, всё происходящее отображается на экранах компьютеров, подключённых к пульту управления. У диспетчеров есть 26 сценариев на случай, если что-то пойдёт не так.

Как посетить

Недавно дамба пополнила список экскурсионных объектов Северной столицы. Туристы приезжают сюда полюбоваться панормаой Кронштадта, Морского собора, фортов в Финском заливе, на которые раньше можно было посмотреть только с воды. Попасть сюда можно двумя способами.

Самостоятельно

Из Санкт-Петербурга можно доехать на автобусах и порыбачить: здесь можно поймать корюшку, плотву, леща (рыбачить на дамбе можно, но только не на водопропускных сооружениях). Вам нужны рейсы:

№ К680 в направлении «Пансионат Райвола» от метро «Проспект Просвящения», ходит ежедневно каждые 20 минут с 07:10 до 23:00, время в пути – 1 час 22 минуты.

№679 от метро «Парнас» в направлении «Красная долина». Курсирует ежедневно в 11:55 и 19:05, время в пути – 1 час 5 минут.

С экскурсией

Вы можете поехать посмотреть на дамбу в составе групповой автобусной экскурсии или заказать индивидуальный тур на автомобиле с гидом. Вы услышите подробный рассказ об истории наводнений в Питере, посмотрите на водопропускные и судопропускные сооружения.

Посещение дамбы входит в состав экскурсии по Кронштадту, во время которой вы познакомитесь и с другими достопримечательностями, узнаете об истории этого острова и его предназначении. Длительность экскурсии – 4-6 часов, цена – от 1400 рублей за групповой тур и от 5000 за индивидуальный.

Источник: www.sputnik8.com

Петербургская дамба простыми словами

Эта статья ответит на вопросы: Зачем нужна дамба Санкт-Петербургу? В чем главная причина наводнений в Питере? Как устроен комплекс защитных сооружений от наводнений? Как можно узнать еще больше о Петербургской дамбе? Как можно увидеть сооружение собственными глазами и побывать в технологических помещениях дамбы?

В конце статьи можно посмотреть научно-популярный фильм “Большой скачок. Защита от наводнений.”

Статья написана после посещения групповой организованной экскурсии на дамбу. Сейчас, к сожалению подобные экскурсии уже не проводятся.

Чтобы ответить на первый вопрос, начнем с истории наводнений в Санкт-Петербурге.

История наводнений В Санкт-Петербурге, Петрограде, Ленинграде

История нашего города непрерывно связана с историей наводнений. То что дельта Невы подвергается затоплениям, было известно еще шведам, которым принадлежала территория до основания Санкт-Петербурга. Первое наводнение случилось спустя 3 месяца после основания города.

С этого момента и началась история борьбы с наводнениями в Санкт-Петербурге. Первым делом было решено поднять уровень грунта на островах города, именно для этого всем прибывающим в город было предписано привозить с собой крупные камни. Великолепные высокие гранитные набережные нашего города не что иное, как дамбы. Но эта мера была не достаточной для решения проблемы затопления.

Наводнение в Ленинграде 17 ноября 1903 года

Во времена правления Екатерины II , было построено два канала – Обводный и Екатерининский (сейчас канал Грибоедова), которые должны были вместить лишние воды Невы и помочь решить проблему наводнений. В те времена полагали, что наводнения происходят из-за ветра, который дует со стороны Финского залива в сторону дельты Невы и не дает водам реки вытекать в залив, признаться честно, и я так думала.

Оказывается это только одна из причин, не самая главная. Самые мощные и разрушительные наводнения случаются из-за нагонной волны, рождаемой циклонами в районе Исландии, там где теплое течение Гольфстрим встречается холодными водами Арктики. Океан вспучивается, а сильный ветер начинает гнать эту волну в сторону Балтийского моря.

Подобным наводнениям подвержены многие прибрежные города Европы – Амстердам, Роттердам, Лондон, Гамбург и Санкт-Петербург и Венеция. Взглянуть на одно из голландских чудес света, возведенные в рамках проекта “Дельта” можно на сайте elligo.ru – все самое интересное о Нидерландах.

Механизм подъема уровня воды в Неве был впервые понят после крупнейшего наводнения 1824 года (420 см выше уровня Кронштадтского футштока). По официальным данным утонуло 500 человек, но по неофициальным больше, многих утопленников вынесло в Финский залив и их тела не были найдены. Это было самое большое наводнение за всю историю наблюдений. Характерной чертой таких наводнений является быстрый подъем воды – максимальный уровень достигается в течение 2 часов.

7 ноября 1824 года на площади у Большого театра. Фёдор Яковлевич Алексеев

После этой катастрофы был разработан проект строительства дамбы инженером Базеном, однако проект был признан не осуществимым. Базен хотел построить приблизительно такую дамбу, какую мы видим сейчас, но в XIX веке подобный объем работ потребовал бы колосальных усилий. Дамба пересекает Финский залив через остров Котлин, на котором находится Кронштадт.

Источник: trip-together.ru

Защитная дамба Санкт-Петербурга

Защитная дамба Санкт-Петербурга выполняет две функции: защищает город от наводнений и служит автомагистралью, являясь составной частью КАД — Кольцевой автодороги, трассы А-118. Часть этой дороги проходит по огромному тоннелю, расположенному глубоко под водой (наверху проходит судоходный путь). Путешествие по подводному тоннелю напомнит Вам кадры из фантастического фильма.

Для туристов в летнее время интересна поездка на автомобиле в Кронштадт: с защитной дамбы открывается прекрасный вид на Финский залив (для остановки предусмотрены специальные карманы).

С дамбы устроен съезд на форт Константин, откуда отправляются прогулочные теплоходы с экскурсией по фортам Кронштадта.

Защитная дамба Санкт-Петербурга известна также тем, что здесь снимался клип группы Иванушки International «Тучи».

Карта Защитной дамбы Санкт-Петербурга

Наводнения в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург известен своими наводнениями, возникающими в результате сложного взаимодействия метеорологических и гидрологических процессов. При нарушении равновесия водных масс Балтийского моря и Финского залива, в случае прохождения над ними циклонов, в Балтийском море образуется так называемая длинная волна, идущая через Финский залив и доходящая до дельты Невы и до Санкт-Петербурга.

Длинная волна, в сочетании с ветровым нагоном и сейшевыми колебаниями воды (раскачиванием волны) вызывает кратковременные, резкие подъемы уровня воды в восточной части Финского залива и в дельте Невы.

Наводнения случаются в любое время года, но самыми частыми и опасными являются осенние — именно во время них происходят самые значительные и катастрофические подъемы воды. Наводнения 21 сентября 1777 года и 7 ноября 1824 года сопровождались человеческими жертвами, тогда уровень воды в Неве поднялся выше уровня Балтийского моря на 3,21 и 4,21 метра соответственно. В 1924 году вода в дельте Невы поднялась до 3,8 метров.

За свою историю Санкт-Петербург испытал более 300 наводнений, при которых уровень воды в Неве превысил уровень Балтийского моря на 1,6 метра и 17 раз уровень воды поднимался на 2,5 метра. Исследования ученых показали, что в Северной столице могут возникнуть наводнения с уровнем воды до 5,4 метров.

Особенности морских нагонных наводнений

Среди особенностей морских нагонных наводнений можно отметить следующие:

- Внезапность подъема и спада уровня воды (предсказать наводнение можно, в среднем, за 24 часа до его начала)

- Кратковременность — длительность наводнения, как правило, составляет от нескольких часов и не превышает суток

- Большая интенсивность подъема и спада уровня воды. Этот показатель колеблется от нескольких сантиметров до 1 метра в час

- Чаще всего нагонные наводнения сопровождаются штормовым ветром, скорость которого достигает 30–40 метров в секунду. При этом образуются волны огромной разрушительной силы, такие, что в зимний период происходят подвижки льда, при этом на отмелях и берегу образуются торосы высотой до 6–8 метров.

На протяжении всей истории Северной столицы наводнения создавали угрозу затопления городу, в опасности находились жилые помещения и промышленные предприятия, памятники и музеи.

Для предотвращения затоплений была построена защитная дамба Санкт-Петербурга.

Защитная дамба — описание и характеристики

Комплекс защитных сооружений (КЗС) имеет длину 25,4 км, в том числе протяженность защитных дамб — 23,4 км; сооружение способно выдержать подъем воды до 5 м 40 см.

Защитная дамба соединяет остров Котлин, где расположен Кронштадт, с берегами Невской губы. Условно, можно сказать, что дамба состоит из двух частей — северной и южной, хотя, на самом деле, КЗС включает в себя 11 защитных дамб.

КЗС имеет специальные устройства:

- Два судопропускных сооружения С-1 и С-2 для обеспечения судоходства

- 6 водопропускных сооружений для свободного стока воды и уменьшения влияния КЗС на гидрологический режим акватории Невской губы и Финского залива.

Эти сооружения оборудованы затворами, которые в обычное время находятся в открытом состоянии, свободно пропуская воду. При угрозе наводнения затворы закрываются и изолируют город от моря.

- 6 водопропускных сооружений, имеющих водопропускные пролеты, оборудованы сегментными затворами массой 280 тонн

- Судопропускное сооружение С-2 служит для прохода судов типа река-море с осадкой до 5,5 метров. Ширина судоходного пролёта — 110 метров, глубина на пороге составляет 7 метров. В случае наводнения судоходный канал перекрывается затвором массой 2500 тонн, находящимся в обычных условиях в бетонном пазу, расположенном ниже дна судоходного канала

- Судопропускное сооружение С-1 имеет затворы (батопорты) интересной конструкции — плавающие. В обычное время они находятся в специальном доке, а при угрозе наводнения выводятся в пролет, заполняются водой и под своей тяжестью опускаются на дно порога, тем самым препятствуют продвижению нагонной волны из Балтийского моря к Санкт-Петербургу. Ширина судоходного пролета — 200 метров, глубина воды на пороге — 16.Это сооружение пропускает суда водоизмещением до 90000 тонн и осадкой до 14,3 метров.

В состав КЗС входит также автомагистраль в 6 полос, проходящая по гребню защитных дамб и включающая мосты, тоннель и транспортные развязки:

- Для пропуска автомобилей над судопропускным сооружением С-2 построен разводной мост шириной 120 метров. Общая длина мостового перехода с насыпями подходов составляет 1483 метра. Судоходный габарит в наведенном положении — 16 метров, в поднятом — 25

- Под судопропускным сооружением С1 проходит подземный шестиполосный автомобильный тоннель длиной 1961 метров. Движение организовано по двум отсекам, ширина каждого из которых составляет 15,25 метров, из них проезжая часть — 13,25 и два служебных тротуара по одному метру. Высота тоннеля — 5,5. Самая нижняя точка тоннеля находится на отметке минус 28 метров.

При угрозе наводнения Гидрометцентр сообщает об этом Дирекции КЗС, которая предупреждает администрацию Большого порта о прекращении навигации. Решение о закрытии защитной дамбы на основе прогноза Гидрометцентра принимает ГУ МЧС по согласованию с другими заинтересованными ведомствами. После чего закрываются затворы судопропускных сооружений С-1 и С-2, а затем и створы шести водопропускных сооружений.

История строительства защитной дамбы Санкт-Петербурга

Еще до начала XVIII века, то есть до основания города на Неве, люди знали о коварстве Балтийских вод, способных затопить устье Невы и поэтому строили свое жилье выше дельты, в районе реки Охты, куда наводнения не доходили.

По легенде, когда Петр I решил построить город в районе Заячьего острова, к нему пришел финский мудрец и предостерег царя, что вода в этих местах может подняться до кроны высокого дуба, указав на дерево, которое росло на берегу. Но Петр не прислушался к доброму совету и приказал предсказателя повесить, а дуб спилить.

Но уже через три месяца, в ночь с 19 на 20 августа 1703 года, произошло наводнение, при котором вода поднялась более чем на 2 метра. А через три года, в 1706 году, произошло самое настоящее стихийное бедствие, когда в течение трех часов люди на лодках ездили по улицам и как писал царь Александру Меншикову «было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям, будто во время потопа, сидели».

Это событие, хотя и вызвало веселье Петра, но и заставило его задуматься о защите города от наводнений.

При разработке проекта застройки Васильевского острова в 1716–1717 годах архитектор Доменико Трезини планировал поднять его уровень на три метра, а также построить систему дамб и каналов, отводивших поднимающуюся воду. Но проект реализован не был.

Затем Петр решил превратить Васильевский остров в свою Венецию, перерыв его каналами-линиями, но и этот план Петра так не был осуществлен. Строительство Екатерининского и Обводного каналов также не уменьшили затопляемость города.

Во время наводнения 1824 года уровень воды в Неве поднялся на 4,1 метра и стало ясно, что необходимо принимать срочные меры по защите Петербурга от наводнений. Такой проект, включающий строительство каменной дамбы поперек Финского залива с проходами для судов, шлюзами и водосливами разработал инженер Пьер Доменик Базен. Также он первым указал, что циклоны являются одной из главных причин наводнений.

Проект Базена был гениальным, но опередившим свое время на 150 лет, поскольку технологии той эпохи не позволяли решить такие сложные задачи.

В результате проект Базена рассматривался 30 лет, но ничего, кроме насыпки территории Васильевского острова сделано не было.

Строительство защитной дамбы в советское время

В советское время после наводнения 23 сентября 1924 года было принято решение построить КЗС по проекту, в основе которого были идеи Пьера Доменико Базена. Но поскольку катастрофические наводнения происходили не так часто, строительство такого грандиозного объекта, по решению Сталина, было отложено.

Серьезно за разработку проекта взялись в конце 60-х годов XX века, когда была создана гидравлическая модель Невской губы и КЗС. В 1974 году начались предварительные работы по возведению сооружения, а 1 октября 1980 года был заложен первый камень КЗС.

Через три года была построена дорога от острова Котлина, на котором расположен город Кронштадт, до материка. Но вскоре стройка была заморожена.

В 1987 году стройка была остановлена. Вскоре Советский Союз распался, а в последующее десятилетие на строительство не было средств.

Защитная дамба — возобновление строительства

Только в 2001 году, строительство дамбы, находящейся в 60% готовности, возобновляется. 12 августа 2011 года защитная дамба Санкт-Петербурга была введена в эксплуатацию. Теперь Кронштадт стал доступен для автомобилистов, как со стороны Лисьего Носа, так и со стороны Ораниенбаума.

Следует заметить, что при закрытии дамбы туристические суда не могут пройти из Финского залива до Морского порта и туристы вынуждены «болтаться» в море часами, дожидаясь открытия судопропускных сооружений, что наносит ущерб репутации города и морскому порту. В некоторых случаях это связано с несогласованностью действий администрации КЗС и руководства Большого порта.

Вместе с тем, защитная дамба Санкт-Петербурга работает и уже несколько раз предотвращала затопления в Северной столице.

Источник: www.spb-guide.ru

Петербургская дамба простыми словами

Эта статья ответит на вопросы: Зачем нужна дамба Санкт-Петербургу? В чем главная причина наводнений в Питере? Как устроен комплекс защитных сооружений от наводнений.

Чтобы ответить на первый вопрос, начнем с истории наводнений в Санкт-Петербурге.

История нашего города непрерывно связана с историей наводнений. То что дельта Невы подвергается затоплениям, было известно еще шведам, которым принадлежала территория до основания Санкт-Петербурга. И первое наводнение случилось спустя 3 месяца после основания города.

С этого момента и началась история борьбы с наводнениями в Санкт-Петербурге. Первым делом было решено поднять уровень грунта на островах города, именно для этого всем прибывающим в город было предписано привозить с собой крупные камни. Великолепные высокие гранитные набережные нашего города не что иное, как дамбы. Но эта мера была не достаточной для решения проблемы затопления.

Во времена правления Екатерины II, было построено два канала – Обводный и Екатерининский (сейчас канал Грибоедова), которые должны были вместить лишние воды Невы и помочь решить проблему наводнений. В те времена полагали, что наводнения происходят из-за ветра, который дует со стороны Финского залива в сторону дельты Невы и не дает водам реки вытекать в залив, признаться честно, и я так думала.

Оказывается это только одна из причин, не самая главная. Самые мощные и разрушительные наводнения бывают из-за нагонной волны, рождаемой циклонами в районе Исландии, там где теплое течение Гольстрим встречается холодными водами Арктики. Океан вспучивается, а сильный ветер начинает гнать эту волну в сторону Балтийского моря.

Подобным наводнениям подвержены многие прибрежные города Европы – Амстердам, Роттердам, Лондон, Гамбург и Санкт-Петербург и Венеция. Взглянуть на одно из голландских чудес света, возведенные в рамках проекта “Дельта” можно на сайте elligo.ru – все самое интересное о Нидерландах.

Механизм развития наводнения был впервые понят после крупнейшего наводнения 1824 года (420 см выше уровня Кронштадского футштока). По официальным данным утонуло 500 человек, но по неофициальным больше, многих утопленников вынесло в Финский залив и их тела не были найдены. Это было самое большое наводнение за всю историю наблюдений. Характерной чертой таких наводнений является быстрый подъем воды – максимальный уровень воды достигается в течение 2 часов.

После этой катастрофы был разработан проект строительства дамбы инженером Базеном, однако проект был признан не осуществимым. Базен хотел построить приблизительно такую дамбу, какую мы видим сейчас. Дамба пересекает Финский залив через остров Котлин, на котором находится Кронштадт.

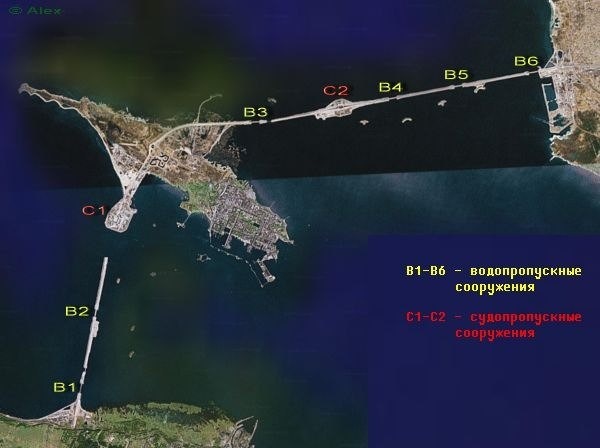

Далее схема расположения сооружений дамбы.

Схема комплекса защитных сооружений, В1-В6 водопропускные сооружения, С1, С2 -судопропускные сооружения

Строительство дамбы было начато только в 1979 году, решение о проектировании защитных сооружений было принято после очередного катастрофического наводнения в 1955 году (293 см выше уровня Крондштадского футштока). Большевики замалчивали количество жертв. Официально погибло всего 7 человек. Наводнения происходят обычно в сентябре-декабре и сопровождаются штормовым ветром и дождем, вода в это время ледяная и если кого-то смоет в реку, то вероятность утопления в холодных водах Невы близка к 100%.

Для проектирования был построен гигантский макет дельты Невы и Финского залива в здании, которое сейчас известно, как магазин “Максидом” на Гражданском проспекте. Там при помощи насосов и вентиляторов моделировали течения и ветра, чтобы понять параметры строительства будущей дамбы. Этот уникальный макет был разрушен во время Перестройки, а можно было бы сделать музей и водить экскурсии.

Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, так именуется дамба официальным языком, имеет длину 25,4 км. На дамбе построено 6 водопропускных сооружений и 2 судопропускных сооружения. Финский залив в этом месте порядка 5 м в глубину. Строительных материалов затраченных на возведение дамбы хватило бы на 10 пирамид Хеопса.

Водопропускное сооружения Петербургской дамбы

Все водопропускные сооружения одинаковы, поэтому рассмотрим только одно из 6 существующих. Все помещения находятся под постоянным видеонаблюдением, поскольку объект имеет важное стратегическое значение, по дамбе проходят кабели связи и подачи электричества в Кронштадт, там же находится пульт управления затворами дамбы.

Водопропускные сооружения необходимы, чтобы выпускать воды Невы в Финский залив, позволять рыбе совершать привычную миграцию и сохранить, таким образом экологию района. Рыбалка на водопропускных сооружениях хороша, но запрещена. Рядом на дамбе рыбачить можно, нельзя только на водопропускных сооружениях.

Сверху каждого водопропускного сооружения построен автомобильный мост. Опускание затворов в водопропускных сооружениях происходит при помощи гидравлики, управление полностью компьютеризировано. Давление в гидравлических шлангах достигает 16 атмосфер, в домашнем водопроводе только 4 атмосферы.

Сам затвор – просто огромен и очень тяжел. Фиксация угрозы наводнения происходит на линии Хельсинки – Таллинн, для этих городов волна не опасна, при входе в узкий и мелкий Финский залив волна имеет тенденцию усиливаться. Петербург находится как бы в морском тупике о который нагонная волна и должна разбиться. С момента фиксации волны есть еще около 10 часов для принятия решения о закрытии дамбы.

Удовольствие это не дешевое, агрегаты потребляют 19 МВт электроэнергии и к этому нужно прибавить ущерб от остановки судоходства, поэтому решение принимается специальной комиссией на самом высоком уровне, однако с другой стороны ущерб от затопления пятимиллионного мегаполиса может превысить затраты на закрытие дамбы в тысячи раз.

Судопропускное сооружение С2

Судопропускное сооружение С2 предназначено для прохода средних судов с осадкой до 5, 5 метров. Сооружение включает в себя разводной мост и затвор. Затвор находится на дне. Мост поднимается горизонтально на 9 метров вверх.

Мост не поднимали уже давно, поскольку в этом нет необходимости. Этот проход сделан на всякий случай, как запасной, все большие суда сейчас следуют через судопропускное сооружение С1.

Вокруг дамбы много искусственных островов, на многих из них расположены форты Кронштадта, дальность стрельбы во времена строительства фортов была около 800 м, поэтому форты были построены через короткие промежутки и они с успехом выполнили свою роль, поскольку неприятель видя всю серьезность обороны, отменял свои планы по взятию Санкт-Петербурга.

Кроме фортов, много заболоченных территорий. В камышах подрастает молодь рыб и садятся на отдых стаи перелетных птиц. Несмотря на близкое соседство с кольцевой автодорогой, птицы выбирают эти территории для промежуточной посадки, там не бывает охотников и браконьеров, поскольку им негде спрятаться, вся кольцевая автодорога находится под постоянным видеонаблюдением.

Судопропускное сооружение С1

Самый главный и технически-навороченный затвор у судопропуского сооружения С1. Кольцевая автодорога в этом месте ныряет под дно Финского залива, максимальная глубина автомобильного туннеля 28 метров, длина 1961 м.

За дорожной ситуацией в автомобильном туннеле следит целая бригада диспетчеров в очень современном пульте управления. На все внештатные ситуации разработано 26 сценариев возможных действий.

Автомобильный туннель облицован жаропрочными керамическими плитами, они способны выдержать даже горящий бензовоз внутри, но очень хрупкие и не устойчивы к удару. В случае аварии, повлекшей за собой порчу одной или нескольких керамических плит, виновник аварии обязан возместить ущерб, а жаропрочные плиты стоят очень дорого.

По сторонам от судового прохода лежат батопорты – плавучие гидротехнические затворы. На то, чтобы закрыть их нужно целых 45 минут.

Закрытие и открытие осуществляется при помощи специальной железной дороги, затворы выталкивают в судовой проход, там они наполняются водой и тонут. В таком состоянии, морские ворота Санкт-Петербурга на прочном замке и готовы к встрече со стихией. А морские суда, в это время, отдыхают по обе стороны дамбы.

Для открытия, воду из батопортов откачивают, потом задвигают ворота обратно в сухой док, а рыба достается в качестве бонуса работникам дамбы. Все это устройство способно пробить ледяной покров высотой до 50 см.

Суда следуют через судовой проход С1 очень часто, просто одно за другим, некоторые суда ожидают своей очереди в отдалении.

Источник: www.drive2.ru