После революции на территории бывшей Российской Империи возник ряд автономных и самостоятельных национальных республик. Между советскими республиками установились прочные связи. Для утверждения союза наций имелись необходимые условия: народы в тесном единстве совершили революцию, у них была одна цель – социализм. Важным фактором единства было существование общей Коммунистической партии – РКП(б). Компартии республик действовали под её руководством и пользовались правами областных комитетов.

Отстаивая завоевания революции, в том числе свою национальную независимость, РСФСР и другие советские республики ещё в годы гражданской войны заключили между собой ряд двусторонних договоров, создав, таким образом, тесный военно-политический союз. Связи между республиками крепли год от года. Так, по договору, подписанному в ноябре 1920 года, произошло объединение ряда государственных органов РСФСР и Азербайджана в сферах обороны, экономики, внешней торговли, продовольствия, транспорта, финансов и средств связи. Вслед за тем, в конце 1920 – начале 1921 годов, аналогичные двусторонние договоры с РСФСР были заключены также Украиной, Белоруссией, Арменией и Грузией. Это был важный этап в национально-государственном строительстве.

Павел Кургузов — о национально-государственном строительстве в период белой власти и интервенции.

Одну из альтернативных форм объединения республик дал опыт Закавказья. Весной 1922 года полномочная конференция представителей ЦИК Азербайджанской ССР, ЦИК Армянской ССР и ЦИК Грузинской ССР утвердила договор о создании Федеративного Союза Социалистических Советских Республик Закавказья. Сложился конфедеративный союз, высшим органом которой являлась Полномочная конференция представителей, избираемых в равном числе правительствами республик, а объединенным исполнительным органом — избираемый конференцией Союзный совет.

В декабре 1922 г. I Закавказский съезд Советов преобразовал ФС ССРЗ в единую Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику (ЗСФСР), при сохранении самостоятельности входивших в нее Азербайджанской, Армянской и Грузинской ССР. Утверждена была и Конституция ЗСФСР.

Таким образом, к началу двадцатых годов выявились три основные формы социалистической федерации: одна была основана на автономии (РСФСР), другая выражалась в двусторонних договорах РСФСР с другими самостоятельными советскими республиками, третья основывалась на новой (по сравнению с РСФСР) форме федерации, в которой составляющие её республики обладали более широкими правами, чем автономные в РСФСР.

Идеологические предпосылки. Октябрьская революция 1917 года привела к распаду Российской империи. Произошла дезинтеграция бывшего единого государственного пространства, просуществовавшего несколько веков. Однако большевистская идея мировой революции и создания в будущем Всемирной Федеративной Республики Советов форсировала новый объединительный процесс. Активную роль в развертывании объединительного движения сыграла РСФСР, власти которой были заинтересованы в восстановлении унитарного государства на территории бывшей Российской империи.

Национально-государственное строительство СССР

Национальная политика большевиков. Национальная политика Советского государства способствовала росту доверия к центральной власти. В основу ее был положен принцип равенства всех наций и народностей и право наций на самоопределение, закрепленные в Декларации прав народов России (2 ноября 1917 г.) и Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа (январь 1918 г.). Свободными и неприкосновенными объявлялись верования, обычаи, национальные и культурные учреждения народов Поволжья и Крыма, Сибири и Туркестана, Кавказа и Закавказья, что вызвало рост доверия к новой власти не только со стороны инородцев России (составлявших 57% населения), но и в странах Европы, Азии. Правом на самоопределение воспользовались в 1917 г. Польша, Финляндия.

В образовании СССР большую роль сыграла ЗСФСР. Для всех россиян было важно хозяйственное объединение всех трёх закавказских республик. Это объединение вызвало горячий спор. Основной вопрос спора был — принципы нэпа и создание (объединение) государств. Спор был еще и в том, что применимы ли принципы нэпа к объединению всех республик.

Нэп требовал воссоздания государственного единства на основе конфедерации. Было организованно единое управление железными дорогами Закавказья. Но большевики недооценили национальный вопрос. Началась политика форсированного сближения, объединения национальностей. В июле 1922 года был предложен проект ФСССРЗ.

При этом основные полномочия оставались в руках республик. Это был союз на основе конфедераций. Этим был очень недоволен Орджоникидзе. Сталин, как и Орджоникидзе, был сторонником жесткой централизации. В конце августа Сталин предложил проект, в котором предлагал «. приспособить форму взаимоотношений между центрами и окраинами к фактическим взаимоотношениям, в силу которых окраины во всем, безусловно, должны подчиняться центру. ».

На всей остальной территории бывшей Российской империи национальные правительства вели в течение Гражданской войны борьбу за национальную самостоятельность (в том числе Украинская Центральная рада, Белорусская социалистическая Громада, тюркская партия Мусават в Азербайджане, казахская Алаш и др.).

Политические предпосылки. В связи с победой Советской власти на основной территории бывшей Российской империи возникла еще одна предпосылка объединительного процесса — единый характер политического строя (диктатура пролетариата в форме Советов), сходные черты организации государственной власти и управления. В большинстве республик власть принадлежала национальным коммунистическим партиям. Неустойчивость международного положения молодых советских республик в условиях капиталистического окружения также диктовала потребность в объединении.

Экономические и культурные предпосылки. Потребность к объединению диктовалась также исторической общностью судеб народов многонационального государства, наличием многолетних экономических и культурных связей.

Между отдельными районами страны исторически сложилось экономическое разделение труда: промышленность центра снабжала районы юго-востока и севера, получая взамен сырье — хлопок, лес, лен; южные районы выступали основными поставщиками нефти, каменного угля, железной руды и т.д. Значение этого разделения возросло после окончания Гражданской войны, когда встала задача восстановления разрушенного хозяйства и преодоления экономической отсталости советских республик. В национальные республики и области из центральных губерний переводились текстильные и шерстяные фабрики, кожевенные заводы, типографии, посылались врачи, педагоги. Принятый в 1920 г. план ГОЭЛРО (электрификации России) также предусматривал развитие экономики всех районов страны.

Весной и летом 1922 г. партийные организации Украины, Белоруссии и Закавказья, обсуждая пути более тесного объединения с РСФСР, обратилась в ЦК РКП(б) с просьбой выработать принципы и формы единого Советского государства. Была создана комиссия Оргбюро ЦК РКП(б) из представителей ЦК РКП(б) и ЦК компартий республик. Председателем комиссии был И. В. Сталин, который еще с момента создания первого советского правительства возглавлял наркомат по делам национальностей.

В процессе работы комиссии И. В. Сталин выдвинул план «автономизации», который предусматривал вхождение советских республик в состав РСФСР на правах автономных республик. При этом высшими органами государственной власти и управления оставались ВЦИК, СНК и СТО РСФСР.

Сталинский план «автономизации» был закономерным итогом борьбы между теми, кто под коммунистическим флагом шел к изоляционизму и сепаратизму и теми, кто стремился добиться единства республик под эгидой центрального московского правительства. По мере того, как усиливались сепаратистские настроения среди национал-коммунистов, значительно окрепли позиции централистского крыла партии. Идея объединения республик на правах автономий в составе РСФСР, которую помимо И. В. Сталина отстаивали В. М. Молотов, Г. К. Орджоникидзе, Г. Я. Сокольников, Г. В. Чичерин и другие, созрела не только в высших эшелонах власти, но и выдвигалась на более низких ступенях государственного аппарата и имела немало сторонников среди коммунистов окраин.

Проект был одобрен партийным руководством Азербайджана, Армении и Закавказским крайкомом РКП(б).

ЦК КП Грузии выступил против, заявив, что объединение в форме автономизации преждевременно, объединение хозяйственной и общей политики необходимо, но с сохранением всех атрибутов независимости. Фактически это означало оформление конфедерации советских республик, основанной на единстве военной, политической, дипломатической и частично — хозяйственной деятельности.

В целом, не возражая против резолюции, Центральное бюро КП Белоруссии высказалось за предпочтение договорных отношений между независимыми союзными республиками. ЦК КП Украины проекта не обсуждал, но заявил, что исходит из принципа независимости Украины.

Положение изменилось, когда 23 сентября 1922 года представителей республик вызвали на заседание комиссии Оргбюро ЦК РКП(б) по вопросу «О взаимоотношениях РСФСР и независимых республик». Уже в первый день за проект И. В. Сталина проголосовали представители всех республик, за исключением воздержавшегося представителя Грузии.

24 сентября были улажены все спорные вопросы – центр пошел на некоторые уступки. Республикам разрешили иметь своих представителей в Президиуме ВЦИК, согласовывать назначение уполномоченных общесоюзных наркоматов, назначать в заграничные представительства наркоматов иностранных дел и внешней торговли своих представителей. Наркомат финансов из общесоюзного был переведен в разряд союзно-республиканских. Комиссия приняла проект за основу и рекомендовала его пленуму ЦК.

Источник: www.rc-p.ru

Национально государственное строительство что это такое

Национальная политика советского государства

1. Предпосылки образования СССР

1.1. Идеологические. Октябрьская революция 1917 года привела к распаду Российской империи. Произошла дезинтеграция бывшего единого государственного пространства, просуществовавшего несколько веков. Большевистская идея мировой революции и создания в будущем Всемирной Федеративной Республики Советов форсировала новый объединительный процесс.

Активную роль в развертывании объединительного движения сыграла РСФСР, власти которой были заинтересованы в восстановлении унитарного государства на территории бывшей Российской империи.

1.2. Политические. В связи с победой советской власти на основной территории бывшей Российской империи возникла еще одна предпосылка объединительного процесса — единый характер политического строя (диктатура пролетариата в форме Республики Советов), сходные черты организации государственной власти и управления. В большинстве республик власть принадлежала национальным коммунистическим партиям, входившими в состав РКП(б). Неустойчивость международного положения молодых советских республик в условиях капиталистического окружения также диктовала потребность в объединении.

1.3. Экономические и культурные. Потребность к объединению диктовалась также общностью исторических судеб народов многонационального государства, наличием многолетних экономических и культурных связей.

Между отдельными районами страны исторически сложилось экономическое разделение труда: промышленность центра снабжала районы юго-востока и севера, получая взамен сырье — хлопок, лес, лен; южные районы выступали основными поставщиками нефти, каменного угля, железной руды и т.д. Значение этого разделения возросло после окончания Гражданской войны, когда встала задача восстановления разрушенного хозяйства и преодоления экономической отсталости советских республик. В национальные республики и области из центральных губерний переводились текстильные и шерстяные фабрики, кожевенные заводы, типографии, посылались врачи, педагоги. Принятый в 1920 г. план ГОЭЛРО (электрификации России) также был рассчитан хозяйственный механизм всех районов страны.

1.4. Основные принципы национальной политики Советской власти способствовали объединительным процессам. Они включали в себя:

— принцип равенства всех наций и народностей,

— признание права наций на самоопределение,

которые были провозглашены в Декларации прав народов России (2 ноября 1917 г.) и Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа (январь 1918 г.). Свободными и неприкосновенными объявлялись верования, обычаи, национальные и культурные учреждения народов Поволжья и Крыма, Сибири и Туркестана, Кавказа и Закавказья, что вызвало рост доверия к новой власти не только со стороны инородцев России (составлявших 57% населения), но и в странах Европы и Азии. В рамках Совнаркома был создан пост наркома по делам национальностей, который возглавил И.В.Сталин. Соответствующие структуры появились в составе ЦК РКП(б) Донбюро, Средазбюро, Туркбюро, Кавбюро.

В декабре 1917 г. право на самоопределение получили Польша и Финляндия. На всей остальной территории бывшей Российской империи находившиеся у власти национальные правительства (в их числе, Украинская Центральная Рада, Белорусская социалистическая Громада, тюркская партия Мусават в Азербайджане, казахская Алаш и др.) в течение Гражданской войны вели борьбу за национальную самостоятельность.

2. Этапы образования единого государства

2.1. Военно-политический союз. Война и иностранная интервенция вызвали необходимость создания оборонительного союза большевистских сил центра и национальных регионов. Летом 1919 г. сложился военно-политический союз советских республик.

1 июня 1919 г. был подписан декрет Об объединении советских республик России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии для борьбы с мировым империализмом/ На его основе создавалось единое военное командование, объединялись совнархозы, транспорт, комиссариаты финансов, труда. Понятно, что управление объединенной финансовой системой осуществлялось из Москвы, точно также, как национальные воинские образования были полностью подчинены Главному командованию Красной Армии. Военно-политическое единство советских республик сыграло важную роль в разгроме объединенных сил интервенции.

2.2. Организационно-экономический союз.

В этот период в качестве эксперимента во ВЦИК РСФСР были введены представители Украины, Белоруссии, Закавказских республик, началось объединение некоторых наркоматов. В результате ВСНХ РСФСР фактически превратился в орган управления промышленностью этих республик. В феврале 1921 г. был создан Госплан РСФСР во главе с Г.М. Кржижановским, призванный руководить выполнением единого хозяйственного плана. В августе 1921г. в РСФСР был создан Федеральный комитет по земельным делам, регулировавший развитие сельскохозяйственного производства и землепользования в масштабах всей страны.

2.3. Дипломатический союз. В феврале 1922 г. в Москве совещание представителей РСФСР, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Грузии, Бухары, Хорезма и Дальневосточной республики поручило делегации ВЦИК представлять на международной конференции в Генуе по вопросам экономического восстановления Центральной и Восточной Европы (апрель 1922 г.) интересы всех советских республик, заключать от их имени любые договоры и соглашения. Делегация РСФСР была пополнена затем представителями Украины, Азербайджана, Грузии и Армении.

3. Формы объединения республик

3.1. Создание национально-государственных автономий в составе РСФСР. Практика первых лет советской власти заключалась в создании автономий в Российской Федерации на национальной, территориальной, экономической основе. Однако в стремлении республик к укреплению своих суверенных прав ряд партийных работников, включая наркомнаца И.В.

Сталина, видели главную преграду на пути к единству. Создание независимых национальных республик рассматривалось лишь как временный шаг на пути к будущему объединению. Поэтому во избежание развертывания националистических тенденций ставилась задача создания возможно более крупных территориальных объединений, что выразилось в образовании в 1918г. Литовско-Белорусской Советской республики, Татаро-Башкирской Советской Республики (ТБСР), Горской республики, Туркестанской АССР (просуществовавших сравнительно недолго). Позже в ходе борьбы с пантюркизмом ТБСР и Бурят-Монгольская АО были расформированы.

3.2 Формы автономии. В 1918 — 1922 гг. народы, преимущественно малые и компактно проживавшие в окружении великорусских земель, получили в составе РСФСР автономию двух уровней:

— республиканскую — 11 автономных республик (Туркестанская, Башкирская, Карельская, Бурятская, Якутская, Татарская, Дагестанская, Горская и др.) и

— областную — 10 областей (Калмыцкая, Чувашская, Коми-Зырянская, Адыгейская, Кабардино-Балкарская и др.) и 1 автономная Карельская трудовая коммуна (с 1923 г. автономная республика).

Второй формой объединения стало оформление договорных отношений между РСФСР и теоретичесик независимыми советскими республиками. В 1920 — 1921 гг., после поражения национальных правительств и завершения процесса советизации национальных окраин, были заключены двусторонние договоры о военно-экономическом союзе между Россией и Азербайджаном, военном и хозяйственном союзе между Россией и Белоруссией, союзные договоры между Россией и Украиной, Россией и Грузией. Два последних объединительных договора не включали объединение деятельности наркоматов иностранных дел.

С весны 1921 г. в ответ на указание В.И.Ленина о хозяйственном объединении Грузии, Армении, Азербайджана началось создание Закавказской Федерации (ЗСФСР), организационно оформившейся в марте 1922 г.

3.3. Дискуссия в РКП(б) по вопросам государственного объединения. Федерация республик рассматривалась большевиками как переходный этап в предверии мировой революции, как обязательный шаг на пути к союзу и преодолению таких буржуазных пережитков как национальные различия.

3.3.1. Летом 1922 г. был подготовлен проект партийно-государственной комиссии, известный как план автономизации, который предусматривал вхождение независимых республик в состав РСФСР на правах автономий. На такой форме межгосударственного бъединения настаивал И.В.Сталин. Председатель Совнаркома Украины Х.Г. Раковский отрицательно отнесся к сталинскому проекту.

Полностью его отвергли представители Компартии Грузии.

3.3.2. В.И.Ленин также осудил предложенный для рассмотрения в ЦК проект объединения (включая, поспешные действия Сталина) и выступил против чрезмерного централизма, за необходимость сохранения формального суверенитета и атрибутов независимости каждой республики как национально-политического условия укрепления советского государства. Он предложил форму федеративного союза как добровольного и равноправного объединения самостоятельных советских республик, передававших на паритетных началах ряд своих суверенных прав в пользу общесоюзных органов власти.

4. Образование СССР

4.1. Подготовительная работа к I съезду Советов СССР. Указания В.И.Ленина были учтены комиссией ЦК РКП(б).

Постановлением Пленума ЦК партии о форме объединения независимых советских республик от 6 октября 1922 г. признавалась необходимость заключения договора между Украиной, Белоруссией, Федерацией Закавказских республик и РСФСР об объединении их в Союз Социалистических Советских Республик с оставлением за каждой права свободного выхода из состава СССР. К 30 ноября комиссия ЦК РКП(б) разработала Основные пункты Конституции СССР, которые были разосланы в компартии республик для обсуждения. 18 декабря 1922 г. Пленум ЦК РКП(б) обсудил проект Договора об образовании Союза ССР и предложил созвать съезд Советов СССР.

4.2. Первый Всесоюзный съезд Советов открылся 30 декабря 1922 г. В нем приняли участие 2215 делегатов. Численный состав делегаций от республик определялся пропорционально количеству населения в них. Самой многочисленной была российская делегация — 1727 человек. С докладом об образовании СССР выступил И.В.

Сталин. Съезд в основном утвердил Декларацию и Договор об образовании СССР в составе четырех республик — РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и ЗСФСР (в которой еще раньше были объединены Азербайджан, Армения и Грузия).

Декларация законодательно закрепляла принципы устройства союзного государства: добровольность, равноправие и сотрудничество на основе пролетарского интернационализма. Доступ в союз оставался открытым всем советским республикам, которые могли возникнуть в ходе мировой революции. Договор определял порядок вхождения отдельных республик в состав СССР, компетенцию высших органов государственной власти. Право свободного выхода декларировалось, однако механизм осуществления этого права не был определен.

Съезд избрал Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) Союза ССР — верховный орган власти в перерывах между съездами.

4.3. Конституция СССР. В январе 1924 г. была принята первая Конституция СССР, согласно которой высшим органом власти объявлялся Съезд Советов СССР. В перерывах между ними верховную власть осуществлял ЦИК СССР, который состоял из двух законодательных палат — Совета Союза и Совета Национальностей. ЦИК СССР образовывал правительство — СНК. Создавалось три вида комиссариатов

— союзные (иностранных дел, армии и флота, внешней торговли, путей сообщений, связи, ОГПУ);

— унифицированные (на союзном и республиканском уровне), вскоре переведенные в разряд союзных;

— республиканские (внутренняя политика, юриспруденция, народное образование).

Союзным органам передавались также полномочия по международной обороне границ, внутренней безопасности, планированию и бюджету. Несмотря на провозглашенный федеративный принцип государственного устройства, Конституция СССР, закрепив право вмешательства центра и его контроля над республиканскими органами власти, открывала возможность для проявления в будущем унитарных тенденций в советской национальной политике.

5. национально-государственное строительство

5.1. Унитарные тенденции в государственном строительстве СССР. С конца 20-х гг. в условиях форсированных методов индустриализации начался процесс жесткой централизации управления во всесоюзном масштабе. В результате объем полномочий и прав центральных органов власти по вопросам руководства промышленностью и финансами менялся в сторону их расширения.

Многие республиканские предприятия были переданы в непосредственное подчинение союзных органов, компетенция которых значительно расширилась в связи с ликвидацией в 1932 г. ВСНХ. С 1930 г. все кредитование сосредоточилось в Госбанке СССР. Произошла централизация судебной системы. Одновременно происходило ограничение законодательной инициативы республик (в 1929 г. отменялось право республик непосредственно ставить вопросы в ЦИК СССР — предварительно они должны были выноситься в СНК СССР). При этом продолжился рост числа союзных и союзно-республиканских наркоматов.

5.2. Изменение статуса республик в составе СССР. Со времени принятия первой Конституции СССР и до Конституции 1936 г. происходил процесс национально-государственного строительства, который осуществлялся по следующим направлениям:

— образование новых союзных республик;

- изменение государственно-правовой формы некоторых республик и автономных областей.

— административно-территориальные изменения (упразднение прежнего деления на губернии, уезды, волости и введение новых административных единиц: края, области, национальные округа, районы).

В 1924 г. в результате национально-государственного размежевания в Средней Азии, где границы не совпадали с этническими границами расселения народов, были образованы Туркменская и Узбекская ССР, в 1931 г. — Таджикская ССР. В 1936 г. образовались Киргизская и Казахская ССР.

В том же году была упразднена Закавказская Федерация, и Республики — Армения, Азербайджан, Грузия непосредственно вошли в состав Союза ССР. В 1939 г., после подписания советско-германского пакта о ненападении и введения войск на территорию Польши, к СССР были присоединены Западная Украина и Западная Белоруссия. После завершения войны с Финляндией (март 1940 г.) и присоединения новых территорий к Карельской АССР, последняя была преобразована в Карело-Финскую ССР. Летом 1940 г. в составе СССР оказались Латвия, Литва, Эстония, а также Бессарабия и Северная Буковина. Была образована Молдавская ССР.

6. Значение образования СССР

6.1. Выравнивание уровня развития регионов. Образование СССР способствовало развитию экономики, культуры, преодолению отсталости некоторых республик. В ходе национально-государственного строительства проводилась политика подтягивания отсталых национальных регионов.

С этой целью из РСФСР в Среднюю Азию и Закавказье переводились фабрики, заводы с оборудованием и частью квалифицированных кадров. Сюда направлялись огромные ассигнования на ирригацию, строительство железных дорог, электрификацию. В бюджеты республик делались большие налоговые отчисления.

6.2. Социально-культурное значение. Национальная политика советского правительства имела позитивные результаты в области развития культуры, образования, системы здравоохранения в советских республиках. В 20-30-е гг. здесь были созданы национальные школы, театры, издавались газеты, литература на языках народов СССР.

В ряде республик появились свои Академии наук, а также отделения АН СССР. Некоторые народы впервые получили разработанную учеными письменность. В республиках развивалась система здравоохранения. Так, если на Северном Кавказе до 1917 г. имелось 12 больниц и 32 врача, то к 1939 г. только в Дагестане работало 335 врачей (из которых 14% являлись представителями коренной национальности).

6.3. Противоречия в советской национальной политике. Советская национальная политика характеризовалась серьезными противоречиями.

Несмотря на важные изменения в социально-экономической и культурной жизни советских республик, их суверенитет на деле оставался номинальным, поскольку реальная власть здесь концентрировалась в руках республиканских партийных комитетов, подотчестных ЦК ВКП(б). В результате ключевые политические, хозяйственные решения принимались центральными партийными органами, которые были обязательны для республиканских. Интернационализм в его практической реализации стал рассматриваться как право игнорирования национальной самобытности и культуры народов. Был поставлен вопрос об отмирании национально-языкового многообразия по мере продвижения к коммунизму. Отрицательным образом сказались на национальной политике сталинские репрессии в республиках и последующие депортации народов.

Одновременно советское руководство добивалось пресечения сепаратистских тенденций в национальных регионах путем коренизации местного государственного аппарата с предоставлением местной бюрократии видимой самостоятельности при реальном жестком контроле со стороны центральной власти. От борьбы с национализмом страдали не только народы СССР, но в не меньшей степени сам русский народ. Административные, унитаристские тенденции государственной национальной политики создавали почву для формирования потенциальных очагов будущих межнациональных конфликтов.

7.1. Образование многонационального союзного государства отвечало многим историческим и культурным традициям народов, проживавших на территории бывшей Российской империи.

7.2. Создание СССР способствовало укреплению геополитического положения нового государства в рамках мирового сообщества.

7.3. Однако первоначальная приверженность большевиков идеям унитаризма отрицательно сказалась на дальнейшем развитии многонациональной государственности, которая после 1936 г. существовала уже в рамках оформившейся административной системы. К концу 30-х гг. произошел окончательный переход в СССР к унитарной модели государства в ее сталинском варианте.

Источник: sarist.narod.ru

Национально-государственное строительство в России в 1917-1924 гг.

Октябрьская революция рабочих и крестьян началась под общим знаменем раскрепощения.

Раскрепощаются крестьяне от власти помещиков, ибо нет больше помещичьей собственности на землю — она упразднена. Раскрепощаются солдаты и матросы от власти самодержавных генералов, ибо генералы отныне будут выборными и сменяемыми. Раскрепощаются рабочие от капризов и произвола капиталистов, ибо отныне будет установлен контроль рабочих над заводами и фабриками. Все живое и жизнеспособное раскрепощается от ненавистных оков.

Остаются только народы России, терпевшие и терпящие гнет и произвол, к раскрепощению которых должно быть преступлено немедленно, освобождение которых должно быть проведено решительно и бесповоротно.

В эпоху царизма народы России систематически натравливались друг на друга. Результаты такой политики известны: резня и погромы, с одной стороны, рабство народов — с другой.

Этой позорной политике натравливания нет и не должно быть возврата. Отныне она должна быть заменена политикой добровольного и честного союза народов России.

В период империализма, после февральской революции, когда власть перешла в руки кадетской буржуазии, неприкрытая политика натравливания уступила место политике трусливого недоверия к народам России, политике придирок и провокаций, прикрывающейся словесными заявлениями о «свободе» и «равенстве» народов. Результаты такой политики известны: усиление национальной вражды, подрыв взаимного доверия.

Этой недостойной политике лжи и недоверия, придирок и провокации должен быть положен конец. Отныне она должна быть заменена открытой и честной политикой, ведущей к полному взаимному доверию народов России.

Только в результате такого доверия может сложиться честный и прочный союз народов России.

Только в результате такого союза могут быть спаяны рабочие и крестьяне народов России в одну революционную силу, способную устоять против всяких покушений со стороны империалистско-аннексионистской буржуазии.

Съезд Советов в июне этого года провозгласил право народов России на свободное самоопределение.

Второй съезд Советов в октябре этого года подтвердил это неотъемлемое право народов России более решительно и определенно.

Исполняя волю этих съездов. Совет Народных Комиссаров решил положить в основу своей деятельности по вопросу о национальностях России следующие начала:

Равенство и суверенность народов России.

Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства.

Отмена всех и всяких, национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений.

Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России.

Вытекающие отсюда конкретные декреты будут выработаны немедленно после конструирования комиссии по делам национальностей.

1. Национально-государственное строительство на основе «Декларации прав народов России»

История «собирания» России после распада 1917-1918 гг. показывает, что руководители Советского государства важность национальной политики оценивали правильно. Об этом говорят и интенсивность дискуссий и экспериментов, и даже накал страстей в этих дискуссиях. Теоретически вопрос, однако, был не разработан, и решения принимались исходя из тактических соображений.

Основы национально-государственной политики Советского государства были сформулированы в «Декларации прав народов России» от 2 ноября 1917 г., в которой закреплялось: равенство и суверенность народов России, право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельных государств, отмена всех и всяких национально-религиозных привилегий и ограничений, свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России. Правом отделения, прежде всего, воспользовалась Финляндия.

В декабре 1917 г. Советское государство признало ее независимость. Советское правительство признало и состоявшееся при Временном правительстве отделение Польши. В Финляндии произошла короткая, но ожесточенная гражданская война, в которой еще стоявшие там советские войска поддержали рабочее правительство. Вопрос был решен вводом германских войск.

В июне 1918 г. из состава России вышла Тува, присоединенная к России по ее просьбе в 1914 г. Когда в государствах Украины, Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы существовала Советская власть, эти республики вступали между собой и РСФСР в тесные отношения, помогая, друг другу в решении военных, экономических и других проблем. По декрету BЦИK «Об объединении советских республик: России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии для борьбы с мировым империализмом» подлежали объединению республиканские органы военной организации и военного командования, СНХ, наркоматы финансов, труда, путей сообщения.

Для руководства этими отраслями создавались единые коллегии. В 1919 г. в Литве, а в 1920 году в Эстонии и Латвии, была утрачена Советская власть. В Закавказье в апреле 1920 г. провозглашается Азербайджанская ССР, в ноябре 1920 г. Армянская ССР, а в феврале 1921 г. — Грузинская ССР. Дальний Восток был оккупирован японскими войсками.

Чтобы избежать столкновения, Советское государство пошло на создание в 1920 г. буферного государства — Дальневосточной республики (ДВР) с территорией к востоку от Байкала до Тихого океана, включая Сахалин и Камчатку. 27 апреля 1921 г. Учредительное собрание приняло Конституцию ДВР.

Во многом повторялась Конституция РСФСР, но с демократическими добавками (были провозглашены свободы: собраний, печати, создания союзов и обществ; личность, жилище и переписка граждан объявлялись неприкосновенными; никто не мог быть наказан без суда). Когда Красная Армия освободила Дальний Восток от войск интервентов и белогвардейцев (25 октября 1922 г.), Народное собрание ДВР 14 ноября 1922 г. постановило передать власть Советам, отменило Конституцию и все законы ДВР и обратилось во ВЦИК с просьбой присоединить Дальний Восток к РСФСР.

15 ноября ВЦИК объединил Дальний Восток с РСФСР. В 1920 г. на территориях Хивинского ханства и Бухарского эмирата, находившихся до революции под протекторатом Российской империи, возникли Хорезмская народная советская республика и Бухарская народная советская республика, с которыми РСФСР поддерживала тесные связи.

В первой половине 1918 г. стали создаваться автономные республики на территории РСФСР. Появились Туркестанская, Таврическая, Донская, Кубано-Черноморская, Терская республики. Возникали они по инициативе местных советских и партийных органов в рамках прежних административно-территориальных единиц. Четкого правового статуса этих республик не было.

Большая часть их перестала существовать в результате захвата их территорий интервентами и белогвардейцами. После освобождения они не восстанавливались),ркестанская республика существовала до 1924 г.).

В конце 1918 г. появляется Трудовая Коммуна немцев Поволжья. В 1919 г. — Башкирская и Крымская автономные республики. В 1920 г. были образованы: 8 июня Карельская Трудовая Коммуна, 24 июня Чувашская автономная область, 26 августа Киргизская (позже Казахская) АССР, 4 ноября Калмыкская и Марийская автономные области и Автономная область Вотякского народа.

Это — фактическая формальная сторона дела. Более важно понять те принципы, что были реально положены в основу национально-государственного устройства Советской России, а затем и СССР. РСФСР, строение которой задало «матрицу» для всего последующего национального строительства, создавалась в чрезвычайных условиях революции и гражданской войны.

Затем эта созданная под давлением обстоятельств структура была закреплена в не менее чрезвычайных условиях форсированной индустриализации и Второй мировой войны. Считать, что в этих условиях центральная власть исходила из неких «концепций» Маркса, Ленина или Сталина, по меньшей мере наивно. Ссылки на вождей, которыми оправдывались те или иные практические решения, служили, как правило, просто идеологическим прикрытием. Вырвав из контекста конкретной обстановки, у классиков марксизма можно найти взаимоисключающие заявления по национальном вопросу. Например, Сталин в нужный момент говорил, что право рабочего класса на власть выше права народов на самоопределение.

Разумеется, анализ основных взглядов на национальный вопрос представляет интерес, но прямого отношения к данному курсу не имеет. Во всяком случае, ни Маркс, ни Ленин, не были «врагами наций». Сближение и слияние наций виделось ими как состояние далекого будущего и никогда не ставились как практическая задача. С другой стороны, большевики в принципе были за сильное, крупное, централизованное государство, так что самоопределение рассматривалось Лениным как нецелесообразное право.

Рассмотрим ход советского национально-государственного строительства и причины выбора того или иного варианта решений. Надо сразу отвести спекуляции последних лет, которые представляют действия советских войск в 1918-1920 гг. на территории «независимых государств» как агрессию или часть «межнациональной войны».

Сами эти государственные новообразования 1917-1918 г. были следствием политической нестабильности, а не выражением «народный чаяний». В пределах бывшей Российской империи шла (не считая войны с Польшей) типичная гражданская война — политическая борьба с помощью оружия. Никакая сторона, будь то на Украине, на Кавказе или в Средней Азии, реально не воспринимала ее как агрессию. Создание РСФСР и затем СССР не было присоединением «побежденных наций».

Учреждение РСФСР было провозглашено 25 октября 1917 г., при этом понятие «федеративная республика» не было разъяснено. В «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа» уже сказано определеннее: РСФСР «учреждается на основе свободного союза свободных наций как федерация Советских национальных республик».

Если отставить в сторону романтическое понятие «свободные нации», то смысл заключается в официальном сопряжении федерализма с национальностью . То есть, «ненациональные» территории из области федеративных отношений исключались. Поскольку национальные образования в составе РСФСР в начале 1918 г. занимали очень небольшое место, речь шла о том, что Россия как федерация на деле представляла собой унитарное государство с этническими автономиями.

Термин «федерация» был привлекательным как символ, подчеркивающий отличие нового государства от Империи, а кроме того, он был достаточно неясным, чтобы не ограничивать центральную власть в поиске типа новой государственности. Само понятие федерации в начале века было разработано очень мало, оно стало объектом теоретических изысканий лишь после Второй мировой войны, когда и стали складываться нынешние федеративные государства.

В Республике Советов отношения центра с губернскими Советами не были федеративными, под федерацией понимался, скорее, коммунализм — местное самоуправление. Однако само представление об РСФСР как федерации, включавшей многочисленные национальные автономии, стало стереотипом, который во многом повлиял на дальнейшее государственное строительство — было положено начало созданию этнополитических территориальных образований . В этой политике Наркомат по делам национальностей (нарком И.В.Сталин) испытывал сильное давление и справа, и слева. «Интернационалисты» требовали расширения прав автономий, а старые большевики обвиняли Наркомнац в том, что он «создает национальности» и разжигает национальные чувства, которых объективно нет.

В мае 1920 г. была проведена «реорганизация» наркомата. Из представителей народов был создан Совет Национальностей, который был поставлен «во главе» Наркомнаца и стал «своего рода парламентом национальностей». Объем функций наркомата быстро расширялся — от политических и культурных задач к экономическим.

В нем помимо национальных отделов появились и функциональные управления — сельского хозяйства, лесничества, армии и т.д., что вызывало нарастающие трения с другими наркоматами. В целом Наркомнац выполнил свою задачу — обеспечить поддержку Советской власти со стороны нерусских народов, вовлечь их в государственное строительство с постепенным усилением центральной власти и подготовить объединение республик в Союз. После образования СССР Наркомнац был ликвидирован, а Совет Национальностей стал второй палатой ВЦИК.

Подход к самоопределению наций и федерации может быть понят лишь в контексте гражданской войны. Главная установка Советского государства была в том, что порожденный Февралем национализм не может быть подавлен.

Единственный выход — овладеть этой стихией, соединить с социальными интересами масс через идею «пролетарского федеративного государства» и превратить в оружие в войне против белых и интервентов. Как минимум — нейтрализовать. Для этого были приняты требования самоопределения, выдвинутые рядом национальных движений, а также Всероссийским мусульманским съездом (май 1917 г.).

Эта цель была достигнута, что стало одной из важных причин победы Советов в гражданской войне. Напротив, белые оттолкнули массу крестьян (своей позицией по вопросу о земле) и одновременно восстановили всех, в ком проснулось национальное чувство. Нечувствительность белых к национальному чувству была поразительной.

На ходатайстве бурятов о самоуправлении колчаковский министр В.Пепеляев наложил резолюцию: «Выпороть бы вас». Напротив, горские народы Северного Кавказа вошли в РСФСР без войны. Сталин, выступая в 1920 г. на Съезде народов Дагестана, сказал: «Советское правительство считает шариат таким же правомочным обычным правом, какое имеется и у других народов, населяющих Россию». Завершив гражданскую войну, Советское правительство приступило к воссоединению народов России в виде СССР.

На раннем этапе развития СССР (до середины 20-х годов) была сделана попытка остановить процесс огосударствления национальностей — кампания, известная как «районирование». Инициатором ее был Госплан (до него — комиссия ГОЭЛРО), задачей — изменить старое административное деление, доставлееся в наследство от Российской Империи в соответствии с задачами хозяйственного строительства и планирования. Побочной задачей было укрупнение территориальных единиц с целью повысить управляемость и снизить затраты на госаппарат.

Попытка разделения территории не по национальным границам, а на экономические районы, сразу изменила бы административное устройство таким образом, что тенденция к огосударствлению этносов оказалась бы резко ослабленной (предлагалось даже сменить название Совета национальностей на Совет экономических районов ). Оказалось, однако, что эта попытка была преждевременной: сопротивление республик (особенно Украины) и автономий было таким сильным, что Госплан потерпел поражение

2. Предпосылки объединения республик в Союз Дискуссии в РКП(б) по вопросу объединения.

Идеи объединения образовавшихся после революции на территории, ранее составлявшей Российскую Империю, новых государств возникли в большевистских кругах вскоре после Октябрьской революции. Одним из первых «пробных камней» объединительных тенденций явилась подготовка Генуэзской конференции, намеченной на апрель-май 1922 г. Согласно решению Верховного Совета Лиги Наций в Геную приглашалась и Россия.

Стал вопрос о единстве дипломатии новых республик. Уже в это время в партийном руководстве выявились различные подходы к объединению внешней политики советских республик.

При обсуждении вопроса о делегации на Генуэзскую конференцию некоторые руководители ЦК РКП (б) выдвигали предложения объединения в кратчайший срок всех независимых республик с РСФСР на началах автономии.Развернулась борьба. Член ЦК РКП (б), нарком финансов Г.Я.Сокольников настоял на включении в РСФСР, кроме других республик, Хивы и Бухары.

Этому резко воспротивился нарком по иностранным делам Г.В.Чичерин, обративший внимание на то, что РСФСР признала полную независимость Бухарского эмирата и Хивинского ханства, ранее бывших лишь вассальными государствами Российской Империи. Включение же их в РСФСР могло быть рассмотрено как проявление нового империализма.

Резко возражал против подчинения внешней политики советских республик наркоминделу РСФСР член ЦК РКП (б), председатель Совета Народных Комиссаров и комиссар по иностранным делам УССР Х.Г.Раковский. Проект такого рода, писал он, идет в разрез с линией ЦК по национальному вопросу и формально упраздняет независимые советские республики.

Вместе с тем, считал Раковский, для Генуэзской конференции вполне достаточно подписания соглашения между республиками, согласно которому Советская Россия объявляется солидарной со всеми советскими республиками и вместе с ними составляет единую делегацию, члены которой могут выступать от имени всего Союза Советских Республик, а не от имени какой бы то ни было отдельной советской республики. То есть РСФСР не имела бы права выступать ни от своего имени, ни представлять какую-либо республику.

Однако это заявление о недопустимости покушения на суверенитет республик не было учтено. 20 января 1922 г. в Москве было проведено совещание представителей РСФСР, АзербССР, АрмССР, БССР, Бухарской Народной Советской Республики, Грузинской ССР, Дальневосточной Республики, УССР и Хорезмской Советской Республики, на котором представители восьми республик подписали протокол о передаче РСФСР полномочий по защите их интересов.

Ей они поручали заключать и подписывать на Генуэзской конференции все договоры и соглашения как с государствами, представленными на конференции, так и с другими странами. В состав делегации вошли видные дипломаты, представители советских республик, профсоюзов.Уже после решения Политбюро Г.В.Чичерин фактически поддержал идею Х.Г.Раков ского о недопустимости подчинения республиканских наркоминделов российскому.

Это «было бы империализмом». И вместе с тем не видел, как решить задачу, пока нет общефедерального съезда советов. Сопротивление унитаризму проявилось на практике. Совнарком Украины под председательством Раковского протестовал против распространения действий торговых договоров, заключенных РСФСР с иностранными государствами, на другие республики.

Грузинское руководство без ведома ЦК РКП (б) дало согласие на открытие в республике Оттоманского банка (англо-французский капитал). Батумские нефтяные резервуары Наркоматом коммунального хозяйства Грузии были сданы в концессию фирме «Стандард ойл». Все это вызывало недовольство центрального большевистского руководства и квалифицировалось как «сепаратизм» и «национал-уклонизм».

В соответствии с линией на объединение советских республик был осуществлен ряд мероприятий. Перед Народным комиссариатом по делам национальностей ставились новые задачи.

Если раньше в центре его внимания было национальное строительство в рамках Российской Федерации, то согласно новому положению, принятому ВЦИК летом 1922 г., он был обязан, кроме того, обеспечивать сотрудничество всех республик. Коллегия Наркомнаца выдвинула требование, согласно которому все наркоматы должны предоставлять на заключение Наркомнаца законопроекты и постановления, касающиеся различных национальностей.

В его обязанности входила за бота об экономических интересах национальных областей и районов, содействие развитию всех национальностей с учетом специфики их экономического состояния, культуры, быта и традиций. Вопрос об объединении решался в очень сложных условиях. Расставание с суверенитетом или с надеждой на таковой в будущем, кое-где в республиках вызвало бурную реакцию.

Ярким примером явилась борьба по вопросу объединения Закавказья. Без подготовительной работы среди населения центральное партийное руководство проявило стремление форсировать объединение республик Закавказья, чтобы затем ускорить объединение всех советских республик. Это вызвало сильное противодействие со стороны значительной части ЦК КП(б) Грузии. Фактически это была борьба за суверенитет республик и нашла она свой отзвук не только здесь, но и на Украине и в некоторых других регионах. Многие из дискуссий и споров тех времен имеют аналогию с теми процессами, которые происходят в наши дни.

При объединении республик, как говорилось в проекте одного из руководителей компартии Грузии Б.Мдивани, «носителем суверенитета является каждая из республик в пределах своей территории, а выразителями ее прав верховенства — лишь ее высшие органы». Союз республик, считал Мдивани, может образовываться только на почве соглашения или договора верховных органов отдельных республик и притом в пределах, точно определенных в договоре, а федеративные учреждения, являясь органами с производными правами и осуществляя только ту власть, которая им делегирована отдельными суверенными республиками по известному кругу общих дел, исполняют волю этих республик, а вовсе не конкурируют и не умаляют их суверенитета». «К компетенции союзных органов могут быть отнесены лишь те дела, на передачу коих федерации последовало общее согласие всех союзных республик. «Таким образом, был предложен, по сути, федеративный договор.

Фактически предвосхищены многие из тех принципов, которые имеются в действующем ныне в Российской Федерации Федеративном договоре. По тем же временам это расценивалось как крамола, как «национал-уклонизм».

В другом проекте, представленном членом ЦК КПГ А.Сванидзе, подчеркивалось, что, вступая между собою в союз, республики «не отказываются от суверенитета и удерживают: различные источники власти (съезды советов), раздельные государственные центры, осуществляющие законодательную и исполнительную власть на местах. Они сохраняют за собою все права, кои ими же переданы союзной власти».

Как видим, последний проект вообще более склонен к отрицанию верховной власти. В нем далее подчеркивалось: «Союзная власть же надгосударственная. Она не имеет империума (господства, принуждения) над государствами союза».6 Права вроде бы и переданы в федеральный орган и вместе с тем республики «сохраняют за собой все права», кои ими же были переданы. В общем, речь в данном случае шла о каком-то подобии конфедерации. Идеи подобного рода выдвигались и позже.

12 марта 1922 г. полномочная конференция представителей ЦИК АзербССР, ЦИК АрмССР и ЦИК ГрузССР утвердила договор о создании Федеративного Союза Социалистических Советских Республик Закавказья (ФС ССРЗ). Высшей его властью признана Полномочная конференция представителей, избираемых в равном числе правительствами республик, а объединенным исполнительным органом — избираемый конференцией Союзный совет.

Полномочной конференции республики делегировали свои права в следующих вопросах:

ведение внешней политики;

организация и руководство вооруженными силами республик;

народная связь (телеграф и т.п.);

В декабре 1922 г. Первый Закавказский съезд Советов преобразовал ФС ССРЗ в единую Закавказскую Федеративную Советскую Республику (ЗСФСР), при сохранении самостоятельности входивших в нее республик. Утверждена была и Конституция ЗСФСР. Итак, впервые была осуществлена и апробирована идея федеративного объединения советских республик.

Это послужило уроком и для образования в последующем СССР. Создание Советского Союза происходило форсированно и «сверху». Вообще В.И.Ленин требовал обсуждения, пропаганды и проведения линии «снизу», но И.В.Сталин иронизировал, мол-де Ленин говорил, что надо иметь «несколько недель обсуждения», это не срок, надо бы положить 2-3 месяца. С чем Ленин и согласился. Но что такое три месяца.

Это время, за которое тоже нереально выявление настоящей воли народов.Между тем принимались меры по практическому, пока двустороннему объединению советских республик с РСФСР. В декабре 1922 г. был подписан «Союзный договор между Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой и Украинской Социалистической Советской Республикой». В 1920-1921 гг. договоры о сотрудничестве с РСФСР были закреплены также с Азербайджанской ССР, Белорусской ССР, Грузинской ССР, Армянской ССР, а также с Хорезмской и Бухарской народными советскими республиками. При этом в договоре с БССР от 16 декабря 1921 г., например, объединены были следующие наркоматы: военных и морских сил, Высший совет народного хозяйства, внешней торговли, финансов, труда, путей сообщения и почт и телеграфа.

Объединенные наркоматы обеих республик входили в состав Совнаркома РСФСР и имели в Совете Народных Комиссаров РСФСР своих уполномоченных, утвержденных и контролируемых Белорусским ЦИК и Съездом Советов. Договора и соглашения с Хорезмской и Бухарской народными советскими республиками имели собственные отличия.

В частности, этим республикам РСФСР передавались фабрики, заводы и другое недвижимое имущество. Стимулировались экономические, хозяйственные связи между республиками. Велась линия на политическое объединение советских республик. 11 августа 1922 г. Оргбюро ЦК РКП (б) создало комиссию для подготовки к пленуму ЦК вопроса о взаимоотношении РСФСР с независимыми республиками. В ее состав включены: Сталин, Куйбышев, Раковский, Орджоникидзе, Сокольников и представители Азербайджана — Агамагали оглы, Белоруссии — Червяков, Украины — Петровский, Грузии — Мдивани, Дальневосточной Республики (ДВР) — Янсон, Бухары — Ф.Ходжаев, Хивы — Абдурахман Ходжаев.

Данная комиссия в резолюции от 24 сентября 1922 г. признала целесообразным вступление Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии и Армении в состав РСФСР, оставив вопрос о Бухаре, Хорезме и ДРВ открытым, и ограничилась договорами с ними по таможенному делу, внешней торговле и военным делам. Проект был одобрен партийным руководством Азербайджана, Армении и Закавказским крайкомом РКП (б). ЦК КП Грузии выступил против. В целом, не возражая против резолюции, Центральное бюро КП Белоруссии высказалось за предпочтение договорных отношений между независимыми союзными республиками. ЦК КП Украины, узнав о негативной позиции Ленина, высказался против «автономизации», однако это было сделано в гибкой, не категоричной форме.

Итак, как видим, речь шла не о создании нового союзного государства, а о вступлении республик в Российскую Федерацию. Хотя против этого и были возражения, но на данном этапе унитаристские силы победили. В руководстве страны вместе с тем шла усиленная дискуссия по вопросам объединения республик. Здесь выделялось четыре тенденции.

Первая — нигилизм в национальном вопросе, отрицание выделения национальных образований, отстаивание старого губернского деления, «единая и неделимая республика». Эта точка зрения была резко раскритикована XII партсъездом, как, по сути, ни чем не отличавшаяся от Деникинского лозунга «единой и неделимой России».

Вторая — «автономизация» советских республик в составе РСФСР. Она нашла свое отражение в предложениях вышеупомянутой комиссии и бытовала среди части партийного руководства. Вряд ли правомерно утверждать, что эта точка зрения была выдвинута секретарем ЦК РКП(б) Д.З.Мануильским и уж затем разработана комиссией под председательством Сталина. Дело в том, что 13 января 1922 г. в адрес Ленина поступило письмо от Сталина, связанное с вопросом о посылке делегатов на Генуэзскую конференцию.

Там были строки: «Некоторые товарищи предлагают в кратчайший срок объединение всех независимых республик с РСФСР на началах автономии. Вполне разделяю эту последнюю точку зрения, считаю, однако, что для проведения ее в жизнь потребуется серьезная подготовительная работа, требующая более или менее длительного срока (я имею в виду особенно ДРВ, Хорезм, Бухару, Украину). Между тем как нам нужно быть готовыми уже через месяц».

В письме же Сталину от 4 сентября 1922 г. Мануильский лишь выразил точку зрения, уже разделяемую адресатом и импонирующую ему. Слова о том, что надо действовать в «направлении ликвидации самостоятельных республик и замены их широкой реальной автономией», национальный этап революции, мол, прошел10, направлялись, и надо полагать не случайно, единомышленнику. Добавим к этому же, что идею об унитаризме Сталин высказал еще в январе 1918 г.

Сталинский план «автономизации», нашедший конкретное воплощение в резолюции от 24 сентября 1922 г., получил дальнейшую конкретизацию в письме Ленину: «Либо действительная независимость и тогда — невмешательство центра. либо действительное объединение в одно хозяйственное целое с формальным распространением власти СНК, ЦИК и экономсоветы независимых республик т.е. замена фиктивной независимости действительной внутренней автономией республик, в смысле языка, культуры, юстиции, внудел и прочее».11 Именно в этом письме, кстати, оно не случайно не было помещено в сочинениях Сталина, говорится, что «молодое поколение коммунистов на окраинах игру в независимость отказывается понимать как иг ру, упорно признавая слова о независимости за чистую монету и также требуя от нас проведения в жизнь буквы конституции независимых республик. » Под этим «молодым поколением» понимались, по-видимому, члены ЦК КП Грузии, а также значительная часть руководителей компартии Украины и Белоруссии. Настоящую независимость Сталин называл «фиктивной» и, как видим, предлагал заменить ее автономией.13 Несмотря на довольно сильные позиции авторов, «автономизация» была подвергнута критике со стороны Ленина и ряда других деятелей.

В.И.Ленин направил письмо членам Политбюро ЦК РКП (б), в котором указал на недопустимость спешки и администрирования при решении национального вопроса. Он писал Каменеву: «По-моему, вопрос архиважный. Сталин немного имеет устремление торопиться. Надо Вам (Вы когда-то имели намерение заняться этим и даже немного занимались) подумать хорошенько, Зиновьеву тоже».

Одну уступку Сталин согласился сделать. В параграфе 1 сказать вместо «вступления в РСФСР — «Формальное объединение вместе с РСФСР в Союз Советских Республик Европы и Азии». Мнение Ленина оказало существенное влияние на курс партии по объединению республик.

В выступлениях противников «автономизации» обращалось внимание на то, что она игнорирует неоднородность национальных советских республик. Проект резолюции,- писал Х.Раковский, — «является поворотным пунктом во всей национальной политике нашей партии. Его проведение, т.е. формальное упразднение независимых республик, является источником затруднений как за границей, так и внутри нашей федерации. Он умалит национально-освободительную роль пролетарской революции. Внутри страны на всех окраинах новая политика будет учтена, как нэп, перенесенный в область национальных отношений. Тем более, что при страшной нищете, переживаемой республикой, все национальные расовые чувства обострились. «

В ходе полемики проявились и сами взгляды Сталина на национальную политику. Они были противоречивыми. 26 декабря 1922 г. на заседании фракции РКП (б) Х Всероссийского съезда Советов Сталин говорит: «Я самым решительным образом протестую против заявления Султан-Галиева, что у нас была будто бы игра и будто бы вся наша политика сводилась к игре в комедию в этом вопросе».16 Речь шла о национальном вопросе, праве национальностей на отделение и образование самостоятельных государств, о независимости республик.

Под давлением извне, особенно Ленина, он изменил свою точку зрения, во всяком случае внешне. Понимая, что ЦК партии поддержит Ленина, Сталин согласился с ленинским положением об образовании Союза Социалистических Республик, однако заявил, что позиция Ленина — «национальный либерализм». Время все же показало, что он не отказался от своих взглядов. Так на XII съезде РКП (б) (апрель 1923 г.) он опять говорит: «Я понимаю нашу политику в национальном вопросе как политику уступок националам и

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.

Источник: xreferat.com

Презентация Образование советского государства и национально-государственное строительство. Развитие государственного аппарата. Кодификаци

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Образование советского государства и национально-государственное строительство. Развитие государственного аппарата. Кодификаци. Доклад-сообщение содержит 36 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно.

Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайд 1

Слайд 2

Цели: познание исторического процесса формирования и развития отечественного государства и права в древний период; выяснение сущности и особенностей развития отечественного государства и права, изучение основных памятников права; осмысление роли и места отечественного государства в мире; формирование навыков самостоятельного творческого анализа основных памятников и источников права, а также событий, связанных с эволюцией государственно-правовых институтов; формирование у курсантов знания об истории государства и права России, факторов воздействующих на его становление и развитие; выработку научного представления об изучаемой эпохе развития русского государства и права; воспитывать у курсантов уважительное отношение к первоисточникам, к нормативно-правовым актам, применяемым в российском государстве.

Слайд 3

Задачи: Подготовка курсантов и слушателей в соответствии с новыми электронными технологиями. С этой целью в электронном пособии на основе новейшего материала: видеофильмов, альбомов схем, хрестоматий, основной и дополнительной литературы, с учетом последних изменений, а также результатов научных исследований в популярной форме в соответствии с учебной программой курса объясняются основные термины и понятия, встречающихся в процессе преподавания и изучения курса «История отечественного государства и права», в целях раскрытия и закрепления вопросов, предусмотренных темой №9 «Образование советского государства и создание основ советского права, и их дальнейшее развитие. (октябрь 1917 -1921 гг.).»

Слайд 4

Учебные вопросы: Образование советского государства и национально-государственное строительство. Развитие государственного аппарата. Кодификация советского права.

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Октябрьская революция 1917 г. Явилась одним из переломных моментов в истории России и положила начало новому этапу в развитии отечественного государства и права. Россия того времени переживала эпоху перехода от революции буржуазно-демократической к социалистической. Октябрьская революция 1917 г. Явилась одним из переломных моментов в истории России и положила начало новому этапу в развитии отечественного государства и права. Россия того времени переживала эпоху перехода от революции буржуазно-демократической к социалистической.

Слайд 8

Октябрьская революция была вызвана рядом объективных и субъективных причин: Противоречия, присущие буржуазному обществу, — антагонизм между трудом и капиталом. Российская буржуазия, молодая и неопытная, не сумела увидеть опасность грядущих классовых трений и своевременно не приняла достаточных мер к тому, чтобы по возможности снизить накал классовой борьбы.

Конфликты в деревне, которые развивались еще острее. Крестьяне, веками мечтавшие отобрать землю у помещиков и прогнать их самих, не были удовлетворены ни реформой 1861 г., ни Столыпинской реформой. Национальные коллизии. Национальное движение, не слишком сильное в период 1905-1907 гг., обострилось после Февраля и постепенно нарастало к осени 1917 г. Мировая война. Первый шовинистический угар, охвативший известные слои общества в начале войны, скоро рассеялся, и к 1917 г. подавляющая масса населения, страдавшая от разносторонних тягот войны, жаждала быстрейшего заключения мира.

Слайд 9

Слабость Временного правительства и всего государственного аппарата, созданного им. Слабость Временного правительства и всего государственного аппарата, созданного им. Широкая популярность в обществе социалистических идей. Так, марксизм стал к началу века своего рода модой в среде российской интеллигенции. Он нашел отклик и в более широких народных кругах.

Даже в православной церкви в начале ХХ века возникло, хотя и небольшое, течение христианского социализма. Существование в России партии, готовой повести массы на революцию — партии большевиков. Наличие у большевиков сильного руководителя, авторитетного как в самой партии, так и в народе, сумевшего за несколько месяцев после Февраля стать настоящим вождем, — В.И. Ленина.

В итоге Октябрьское вооруженное восстание одержало победу в Петрограде с большей легкостью, чем Февральская революция, и почти бескровно именно в результате сочетания всех названных выше факторов. Ее результатом явилось возникновение Советского государства.

Слайд 10

Последствия Октябрьской революции 1917 года: Победа Октябрьской революции привела к резкому изменению расстановки политических сил в России. Пролетариат стал господствующим классом, а большевистская партия — правящей. Переустройство общества осуществлялось на социалистических началах, поэтому свергнутые эксплуататорские классы оказывали всемерное сопротивление, которое вылилось в кровопролитную гражданскую войну. После Октябрьской революции мир раскололся на два лагеря: капиталистический и социалистический. Социализм становится реальным явлением мировой истории, произошел процесс перехода человечества к новому социальному качеству.

Слайд 11

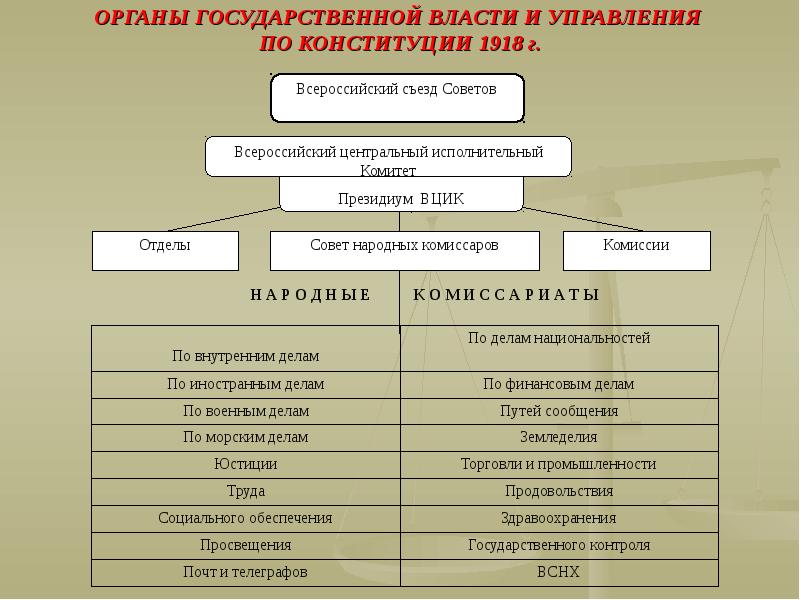

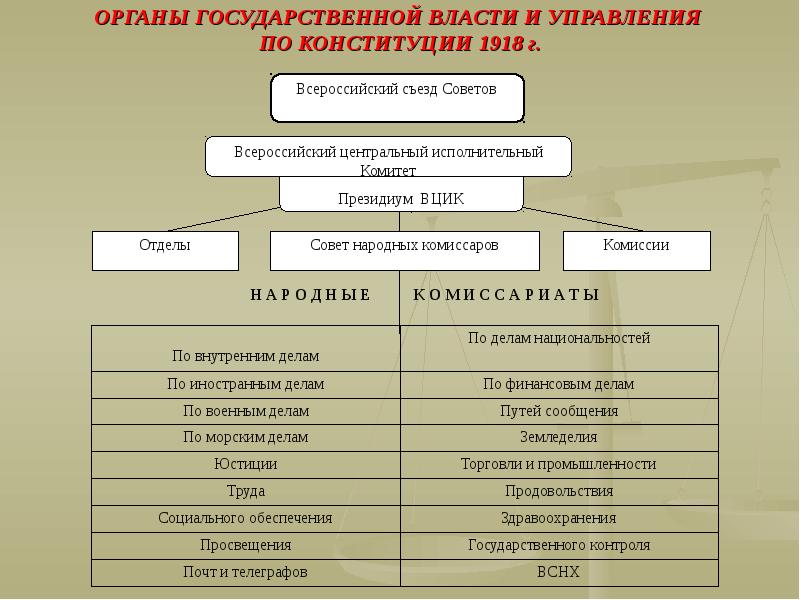

Конституция 1918 г. Глава седьмая О Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете Советов 31. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов является высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. 32.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов дает общее направление деятельности рабоче-крестьянского правительства и всех органов Советской власти в стране, объединяет и согласует работы по законодательству и управлению и наблюдает за проведением в жизнь Советской Конституции, постановлений Всероссийских съездов Советов и центральных органов Советской власти. 33. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов рассматривает и утверждает проекты декретов и иные предложения, вносимые Советом Народных Комиссаров или отдельными ведомствами, а также издает собственные декреты и распоряжения.

Слайд 12

34. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов созывает Всероссийский съезд Советов, которому представляет отчет о своей деятельности и доклады по общей политике и отдельным вопросам. 34.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов созывает Всероссийский съезд Советов, которому представляет отчет о своей деятельности и доклады по общей политике и отдельным вопросам. 35. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов образует Совет Народных Комиссаров для общего управления делами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и отделы (народные комиссариаты) для руководства отдельными отраслями управления. 36. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов работают в отделах (народных комиссариатах) или выполняют особые поручения Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов.

Слайд 13

Конституция 1918 г. Глава восьмая О Совете Народных Комиссаров 37. Совету Народных Комиссаров принадлежит общее управление делами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. 38.

В осуществление этой задачи Совет Народных Комиссаров издает декреты, распоряжения, инструкции и вообще принимает все меры, необходимые для правильного и быстрого течения государственной жизни. 39. О всех своих постановлениях и решениях Совет Народных Комиссаров немедленно сообщает Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету Советов. 40.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов вправе отменить или приостановить всякое постановление или решение Совета Народных Комиссаров. 41. Все постановления и решения Совета Народных Комиссаров, имеющие крупное общеполитическое значение, представляются на рассмотрение и утверждение Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов.

Слайд 14

(Примечание. Мероприятия, требующие неотложного выполнения, могут быть осуществлены Советом Народных Комиссаров непосредственно.) (Примечание. Мероприятия, требующие неотложного выполнения, могут быть осуществлены Советом Народных Комиссаров непосредственно.) 42. Члены Совета Народных Комиссаров стоят во главе отдельных народных комиссариатов. 43.

Народных комиссариатов образуется 17, а именно: а) по иностранным делам; б) по военным делам; в) по морским делам; г) по внутренним делам; д) юстиции; е) труда; ж) социального обеспечения; з) просвещения; и) почт и телеграфов; к) по делам национальностей; л) по финансовым делам; м) путей сообщения; н) земледелия; о) торговли и промышленности; п) продовольствия; р) Государственного контроля; с) Высший Совет Народного Хозяйства; т) здравоохранения.

Слайд 15

44. При каждом народном комиссаре, под его председательством, образуется коллегия, члены которой утверждаются Советом Народных Комиссаров. 44. При каждом народном комиссаре, под его председательством, образуется коллегия, члены которой утверждаются Советом Народных Комиссаров. 45.

Народный комиссар вправе единолично принимать решения по всем вопросам, подлежащим ведению соответствующего Народного комиссариата, доводя о них до сведения коллегии. В случае несогласия коллегии с тем или иным решением народного комиссара коллегия, не приостанавливая исполнения решения, может обжаловать его в Совет Народных Комиссаров или в Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов.

То же право обжалования принадлежит и отдельным членам коллегии. 46. Совет Народных Комиссаров всецело ответствен перед Всероссийским съездом Советов и Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов. 47.

Народные комиссары и коллегии при народных комиссариатах всецело ответственны перед Советом Народных Комиссаров и перед Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов. 48. Звание народного комиссара принадлежит исключительно членам Совета Народных Комиссаров, ведающего общими делами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, и никаким иным представителям Советской власти как в центре, так и на местах присвоено быть не может.

Слайд 16

II съезд Советов и первые мероприятия Советской власти. Основные решения съезда: Декрет о мире –был принят единогласно; призвал воюющие страны начать переговоры о демократическом мире; объявил отмены тайной дипломатии; обращался к народам, а не к правительству воюющих стран. Декрет о земле (в основу положена аграрная программа эсеров): объявлял отмену частной собственности, объявлял национализацию земли, ликвидировал помещичье землевладение. Принятие декретов повысило авторитет большевиков. Провозглашение республики Советов; Формирование нового правительства.

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

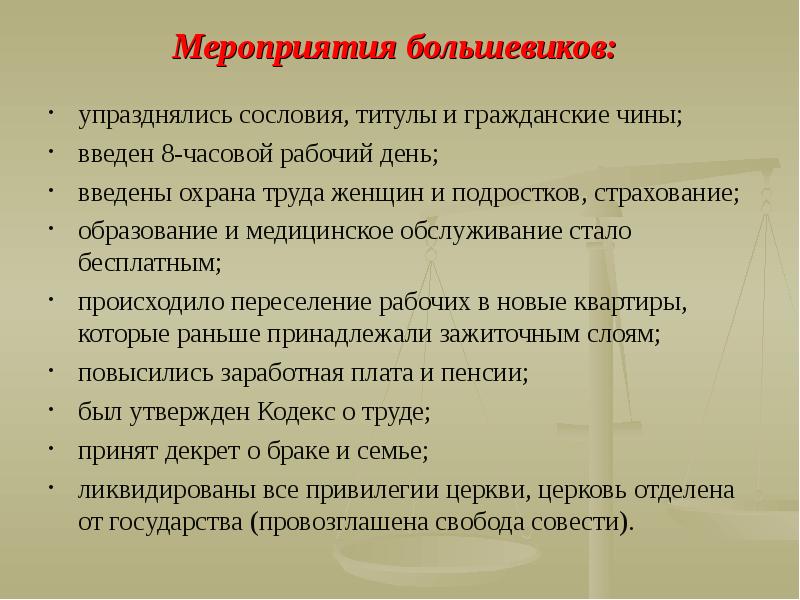

Мероприятия большевиков: упразднялись сословия, титулы и гражданские чины; введен 8-часовой рабочий день; введены охрана труда женщин и подростков, страхование; образование и медицинское обслуживание стало бесплатным; происходило переселение рабочих в новые квартиры, которые раньше принадлежали зажиточным слоям; повысились заработная плата и пенсии; был утвержден Кодекс о труде; принят декрет о браке и семье; ликвидированы все привилегии церкви, церковь отделена от государства (провозглашена свобода совести).

Слайд 20

Старая армия служила орудием классового угнетения трудящихся буржуазией. С переходом власти к трудящимся и эксплуатируемым классам возникла необходимость создания новой армии, которая явится оплотом Советской власти в настоящем, фундаментом для замены постоянной армии всенародным вооружением в ближайшем будущем и послужит поддержкой для грядущей социалистической революции в Европе.

Слайд 21

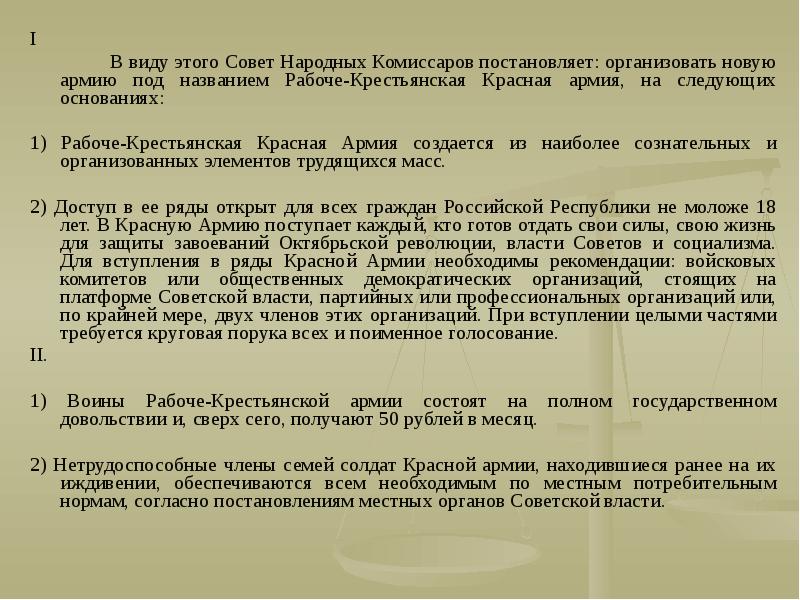

I В виду этого Совет Народных Комиссаров постановляет: организовать новую армию под названием Рабоче-Крестьянская Красная армия, на следующих основаниях: 1) Рабоче-Крестьянская Красная Армия создается из наиболее сознательных и организованных элементов трудящихся масс. 2) Доступ в ее ряды открыт для всех граждан Российской Республики не моложе 18 лет.

В Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти Советов и социализма. Для вступления в ряды Красной Армии необходимы рекомендации: войсковых комитетов или общественных демократических организаций, стоящих на платформе Советской власти, партийных или профессиональных организаций или, по крайней мере, двух членов этих организаций.

При вступлении целыми частями требуется круговая порука всех и поименное голосование. II. 1) Воины Рабоче-Крестьянской армии состоят на полном государственном довольствии и, сверх сего, получают 50 рублей в месяц. 2) Нетрудоспособные члены семей солдат Красной армии, находившиеся ранее на их иждивении, обеспечиваются всем необходимым по местным потребительным нормам, согласно постановлениям местных органов Советской власти.

Слайд 22

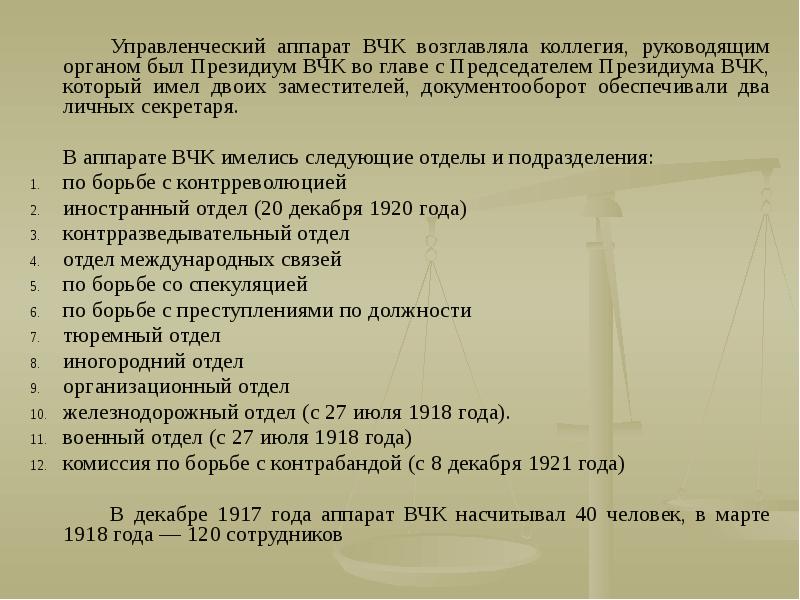

Управленческий аппарат ВЧК возглавляла коллегия, руководящим органом был Президиум ВЧК во главе с Председателем Президиума ВЧК, который имел двоих заместителей, документооборот обеспечивали два личных секретаря. Управленческий аппарат ВЧК возглавляла коллегия, руководящим органом был Президиум ВЧК во главе с Председателем Президиума ВЧК, который имел двоих заместителей, документооборот обеспечивали два личных секретаря. В аппарате ВЧК имелись следующие отделы и подразделения: по борьбе с контрреволюцией иностранный отдел (20 декабря 1920 года) контрразведывательный отдел отдел международных связей по борьбе со спекуляцией по борьбе с преступлениями по должности тюремный отдел иногородний отдел организационный отдел железнодорожный отдел (с 27 июля 1918 года). военный отдел (с 27 июля 1918 года) комиссия по борьбе с контрабандой (с 8 декабря 1921 года) В декабре 1917 года аппарат ВЧК насчитывал 40 человек, в марте 1918 года — 120 сотрудников

Слайд 23

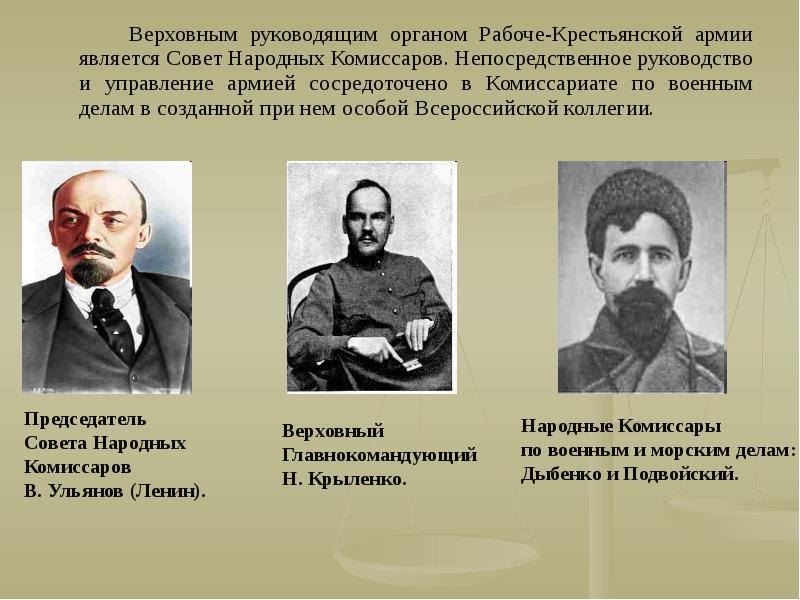

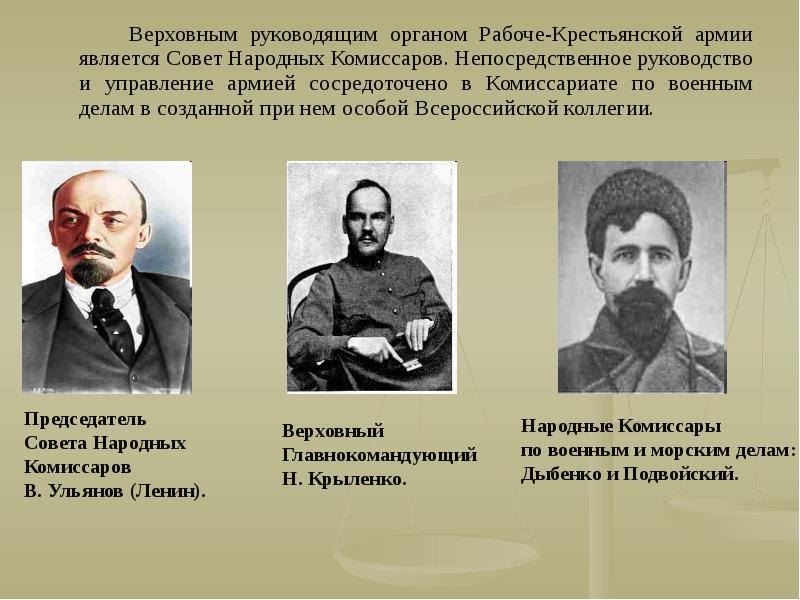

Верховным руководящим органом Рабоче-Крестьянской армии является Совет Народных Комиссаров. Непосредственное руководство и управление армией сосредоточено в Комиссариате по военным делам в созданной при нем особой Всероссийской коллегии. Верховным руководящим органом Рабоче-Крестьянской армии является Совет Народных Комиссаров. Непосредственное руководство и управление армией сосредоточено в Комиссариате по военным делам в созданной при нем особой Всероссийской коллегии.

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

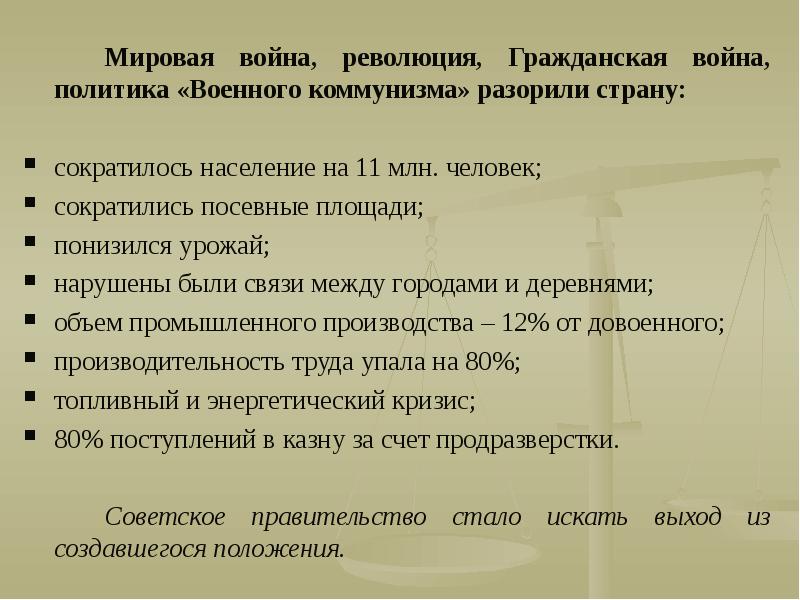

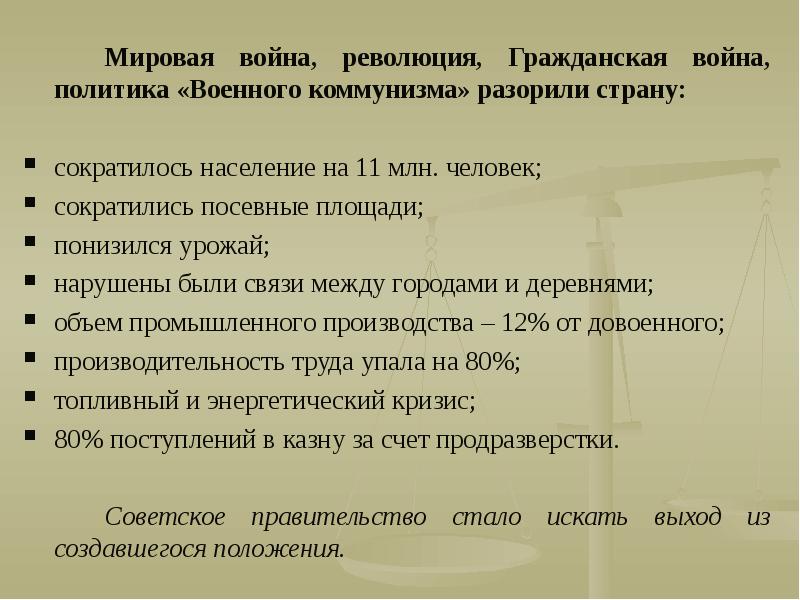

Мировая война, революция, Гражданская война, политика «Военного коммунизма» разорили страну: Мировая война, революция, Гражданская война, политика «Военного коммунизма» разорили страну: сократилось население на 11 млн. человек; сократились посевные площади; понизился урожай; нарушены были связи между городами и деревнями; объем промышленного производства – 12% от довоенного; производительность труда упала на 80%; топливный и энергетический кризис; 80% поступлений в казну за счет продразверстки. Советское правительство стало искать выход из создавшегося положения.

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Список литературы: История Государства и права России: Учебник для вузов / Под ред. С.А. Чибиряева – 1998. История Советской Конституции в документах. — М., 1957. — С. 102—103. А. Ф. Керенский.

Русская революция 1917. М., 2005. С. 344 В. Чернов. Великая русская революция. М., 2007 История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории Советского государства. — М.,1991.

История Отечества в документах. 1917-1920.Ч. 1. — М.,1994.

Источник: mypresentation.ru