Нормы размещения вышек сотовой связи

Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 №1300, позволяет использовать государственные или муниципальные земельные участки, без специальных документов на строительство при размещении линий связи, линейно-кабельных и иных сооружений связи. По закону от 10.10.2014 №124/2014-ОЗ, который действует в пределах Московской области, нет необходимости в получении разрешения на строительство или реконструкцию антенно-мачтовых сооружений связи, которые не превышают 45 метров в высоту, а заглубление в грунт не превышает четырех метров.

По Постановлению Правительства Московской области от 08.04.2015 №229/13 центральный исполнительный орган государственной власти выдает специальные разрешения на размещение объектов на земле, находящейся в муниципальной или государственной собственности.

На данный момент размещение антенно-мачтовых сооружений выполняется операторами связи (Мегафон, МТС, и т.д.), а также инфраструктурными операторами (Сервис-Телеком, Русские Башни и т.п.), у которых заключены соответствующие договора с Министерством госуправления, информационных технологий и связи МО. Для имеющихся соглашений предусмотрен список обременений для операторов (например, монтаж камер наружного видеонаблюдения и т.д.).

Пожарная безопасность объектов строительства. Государственные строительные нормы правила

Основанием для отказа в выдаче разрешения на установку антенно-мачтовых сооружений является наличие в радиусе, составляющем 1/3 высоты объекта, имеются жилые или многоквартирные дома.

Нормы размещения

Для установки базовой станции на определенной территории или здании, у оператора сотовой связи должен иметься проект, обоснования которого не противоречат санитарно-эпидемиологическим правилам и соответствуют нормам действующего законодательства. По нормам действующих санитарных правил, базовые станции сотовой связи могут размещаться на существующих постройках (или на крышах жилых зданий). При установке на крыше жилого дома, размещение возможно при согласии 2/3 жильцов. Если в округе отсутствуют высокие сооружения, базовые станции монтируют на мачтах, высота которых составляет 25-45 метров, а также на существующих трубах, принадлежащих котельным, телевизионных и радио башнях. Если базовая станция монтируется на вышках связи, на расстоянии более 10 метров от жилых построек, то получения согласия от жильцов не требуется.

Организация, обслуживающая базовую станцию, обязана обеспечить устойчивость связи для абонентов. При этом плотность потока электромагнитной энергии не должна превышать значения в 10 мкВт/см2 в местах нахождения человека.

Особенности размещения

В состав базовой станции входят антенны приемопередающего типа. На мачте монтируется несколько антенн, которые передают сигналы в заданном направлении. Благодаря наличию на мачте нескольких антенн, обеспечивается устойчивость связи. Так как энергия передающего устройства в графическом представлении имеет форму лепестка, электромагнитное излучение от одной базовой станции представлено несколькими лепестками, которые направлены горизонтально в разные стороны света. Для нормальной работоспособности связи и обеспечения требуемого для окружающей среды и человека уровня безопасности, лепестки должны быть направлены выше строений, в которых живут или работают люди.

Данные условия являются базовыми при принятии решений Роспотребнадзором во время рассмотрения обоснований на размещение базовых станций, которые подают операторы связи.

Документы, предоставляемые оператором при подаче заявки на размещение базовой станции:

- ситуационный план местности с отметкой на нем места размещения базовой станции;

- копии договоров аренда или права собственности;

- расчетная документация, в которой определены уровни электромагнитных полей на территории в границах действия базовой станции;

- диаграммы направленности антенных устройств.

Все указанные материалы в обязательном порядке проходят санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Для ввода базовой станции в эксплуатацию, оператор должен согласовать все необходимые вопросы в Управлении Роспотребнадзора.

Электромагнитное излучение и расположение базовых станций

Во время совершения звонка по сотовому телефону абонент соединяется с базовой станцией своего оператора. Чем меньше до нее расстояние, тем меньшее количество электромагнитного излучения требуется для установки и поддержания связи. Следовательно, при большем количестве базовых станций, меньше электромагнитное излучение от сотового телефона. Причем, излучение электромагнитного поля происходит постоянно, а не только в момент разговора по телефону, так как передача данными между абонентом и базовой станцией оператора происходит беспрерывно.

В РФ базовые станции в среднем расположены на расстоянии 1-20 км друг от друга. В развитых странах активно развивается микросотовая связь, при которой маломощные базовые станции располагаются на удалении 200-500 метров друг от друга, что значительно снижает уровень электромагнитного излучения от каждого абонента.

ИсточникСосед установил сотовую вышку на участке – законно ли это. Как убедиться, что объект связи отвечает нормативам и не принесет вреда

– Сосед у себя на участке установил вышку какого-то мобильного оператора. Даже не знал, что так можно. Я теперь немного беспокоюсь, не будет ли от неё вреда для здоровья. Есть какие-то нормы, которые этот вопрос регулируют?

♂️ Вначале – немного физики

Любое электромагнитное излучение (в том числе и от ретранслятора сотовой связи) подчиняется закону обратных квадратов. То есть ослабевает оно пропорционально квадрату расстояния. Именно отсюда следует, что с некоторой дистанции оно становится полностью безопасным – и на основании этого и высчитываются санитарные нормы по размещению вышек связи.

Нормативы, касающиеся установки вышек сотовой связи вблизи жилых домов

Санитарные

Конкретно для передающих радиотехнических объектов в 2003 году Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №135 были введены в действия санитарные нормы и правила – СанПиН 2.2.4.1383-03. Они устанавливают понятие «предельно допустимой плотности потока энергии». Для тех частот, на которых работают станции-ретрансляторы сотовой связи (то есть от 900 до 2100 МГц), она составляет 0,1 Вт на 1 квадратный метр. Если показатели у конкретного передатчика на вашем участке выше – можно через суд требовать, чтобы вышку демонтировали со всем оборудованием. Однако проблема в том, что определить плотность потока энергии может только соответствующая экспертиза – а она платная.

Другой вариант, позволяющий обойтись без проведения экспертизы за свой счёт, – это обратиться в муниципальный надзорный орган с жалобой. Обычно такими вопросами занимаются органы административно-технического надзора. В их полномочия входит как проведение проверки плотности потока, так и вынесение предписаний о демонтаже нарушающего нормы ретранслятора (ст. 90 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном надзоре»).

Ориентировочно же можно сказать: даже у самых мощных антенн на вышках сотовой связи, использующих передатчики на 40 Вт, на главном лепестке диаграммы направленности (то есть по направлению, куда передаётся основная мощность сигнала) 40 м – уже безопасная дистанция, на которой можно находиться круглосуточно. Следовательно, если от вашего дома до вышки 40 м и более – она безопасна.

Также надо учитывать, что конструкция излучающих антенн базовых станций сотовой связи такова, что основная мощность передаётся ими над землёй. В результате непосредственно под вышкой будут использоваться второстепенные лепестки диаграммы с меньшей плотностью энергии.

Строительные

Однако, помимо санитарных, нужно учитывать ещё и строительные нормы и правила. Согласно СНиП 30-02-97*, утверждённым постановлением Госстроя РФ №18-51 от 1997 года, для СНТ (садоводческих некоммерческих товариществ) минимальное расстояние для построек от границ участка составляет не менее 1 м. И не менее 3 м – от жилого здания. Те же правила обычно применяются и для земель ИЖС (индивидуального жилищного строительства).

Кроме того, в регионах и муниципальных образованиях могут действовать свои градостроительные нормы и правила. Конкретно для своего региона требования по расстоянию нужно уточнять в соответствующем отделе администрации.

Заключение Роспотребнадзора

У оператора, устанавливающего вышку, должно быть заключение Роспотребнадзора о безопасности используемого оборудования: без такого документа никто не даст установить сооружение.

Назначение земли. Варианты использования участка для размещения вышки

Что же касается самой возможности использовать землю участка для размещения там вышки сотовой связи, то тут возможны варианты:

- Вышка является объектом капитального строительства, подлежащим регистрации в ЕГРН (Едином госреестре недвижимости). В таком случае нужно смотреть целевое назначение участка. Если, допустим, он выделен для ИЖС – размещение там объектов связи незаконно (ст. 42 Земельного кодекса (ЗК) РФ).

- Сооружение является сборно-разборной конструкцией, может без существенного урона быть перемещено на другую точку. Если так, то такая станция не является объектом недвижимого имущества, не подлежит регистрации – и может быть размещена на любом участке. Во всяком случае, такой позиции придерживается Верховный Суд РФ, в 2018 году отменивший штраф за незаконное размещение ретранслятора (постановление № 41-АД18-5).

Важно. Согласно п. 2 ст. 7 Земельного кодекса РФ, все категории земель используются в соответствии с установленным для них назначением. Классификатор назначений установлен Приказом Минэкономразвития РФ №540 от 2014 года. Формально примечание 2 к этому приказу разрешает установку антенно-мачтовых сооружений на участках любого назначения без дополнительной переклассификации и кадастрового учёта, однако, на практике это не всегда так.

ИсточникОхранная зона линии связи (кабеля) в земле: подземные и оптические сети по СНиП (СП)

Охранная зона кабеля связи, – участок земли, согласно нормам СНиП (СП), предназначенный для сохранности и предотвращения возможного вреда здоровью населения при случайном повреждении. Это участок, определяемый правовыми документами, федеральными законами и специальными правилами, утвержденными правительственным постановлением. Охранная зона кабеля связи в земле – это две условные линии, которые вычисляются от центра подземного провода. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности от случайной или намеренной деструкции линии и предохранения здоровья населения при подобном происшествии.

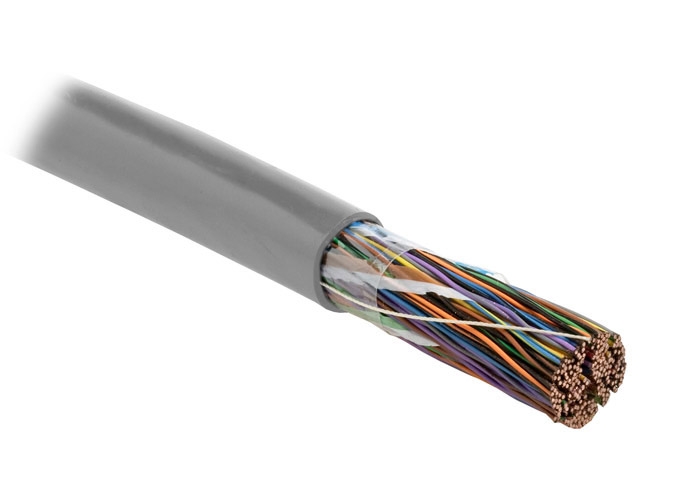

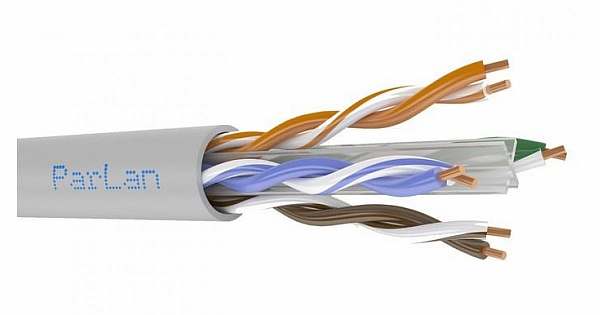

Что такое кабель связи

Кабель – это общий собирательный термин для обозначения различных типов специфических устройств, предназначенных для вариативных целей. Под это понятие подпадают разные варианты, которые дифференцируются по многим признакам.

В частности, по целевому назначению кабеля, материалам изготовления, типу изоляции, количеству жил, проложенных внутри, надежности и способу прокладки. В функции кабеля входит обеспечение передачи низкочастотных или высокочастотных сигналов.

Его целевое назначение определяет несколько важных параметров. Это тип, материал, изоляционные средства кабеля.

В населенном пункте, особенно крупном, может использоваться несколько видов кабельных сетей. Они могут быть проложены и с целью передачи информации или связи между городом и поселком, селом или районным центром.

Отметим наиболее важные моменты:

- Классификация и маркировка коаксиального кабеля зависит от проводников, расположенных внутри и снаружи. В расчет берется соотношение диаметра одного к другому. Целевое применение такого провода широкое. Он может использоваться для компьютерных сетей, систем радио- и телевещания, связи, сигнализации, автоматизации.

- Передача на значительные расстояния высокочастотных сигналов определенного типа предполагает и необходимые параметры. В частности, диаметр проводников, материал изоляционного слоя кабеля, величину волнового сопротивления.

- В населенном пункте всегда есть и волоконно-оптические линии связи, предназначенные для визуализации передаваемых сигналов. Их устройство сложнее. Кроме несущего элемента, оно предполагает наличие послойной изоляции и присутствие световодов, которые помещены в специальные трубки из стекла или пластика. Оптоволоконный кабель связи дифференцируется не только по материалу изготовления. Также и по виду волокна, особенностям устройства и степени растяжимости.

- Любые кабели могут обладать возможностью прокладки в труднодоступных местах или выпускаться только для определенных целей. При осуществлении прокладки их различают на воздушные, надземные и подземные линии. От наличия дополнительной защиты и других особенностей и зависит охранная зона линии связи.

В современной реальности несколько утратила актуальность радиофикация.

Большое значение приобрели другие информационные сети – телевидение, Интернет, сотовая связь, видеонаблюдение, охранная сигнализация.

Все это рождает необходимость в прокладке кабельных сетей, демократичных воздушных или дорогостоящих подземных. Они оснащены дополнительными сооружениями для обеспечения бесперебойной работы или преобразования получаемых частот.

В понятие «охранная зона связи» входит не только земельный участок с уже известным расстоянием в каждую сторону. Также сюда включена и территория для мачты или вышки.

Как устанавливается охранная зона

С 2019 года начинает действовать положение, согласно которому охранная зона для защитного назначения подлежит обязательной регистрации. Поскольку она классифицируется как земельная собственность владельца сети или системы вещания.

Охранная зона ВОЛС регулируется Федеральным Законом «О связи» № 126. В нем указывается порядок предоставления земельных участков и режим их использования.

Основной нормативный документ по обязательной регистрации подобных линий – Федеральный Закон № 221, известный как Закон о кадастре. Он не может устанавливать нормы удаленности, как СНиП, но обязывает собственников кабельных линий информировать государственные и местные органы власти.

Порядок установления охранных зон определяется Правилами № 578 (полное название – «Правила охраны линий и сооружений связи»). Необходимо учесть следующее:

- размер таких участков предусматривается при проектировании сооружений вдали от населенных пунктов и согласовывается с местными властями;

- в охранной зоне собственник устанавливает предупредительные знаки через определенное количество метров (в этом случае, сколько метров расстояние между сигнальными табличками, остается на его усмотрении или в компетенции региональных властей);

- на трассах установление ограничений производится теми, кто эксплуатирует их, или владельцами земли, по которой они проходят (так, например, Ростелеком согласовывает расположение кабельных сетей в городских условиях);

- подземный кабель в населенных пунктах тоже подлежит обозначению сигнальными табличками, расположение которых может быть самым вариативным – на зданиях, ЛЭП, столбах или на ограждениях. Его расположение непременно фиксируется на технических документах данного поселения.

Иногда такие санитарные зоны кабеля оказываются в частной собственности. Тогда сведения об охранных зонах на своей территории могут предоставлять арендаторы или владельцы земельной собственности.

Прокладка подземного кабеля на территории предприятия регулируется частью второй СП 18.13330.2011 и СНиП II-89-80 «Генеральные планы». При любых изменениях это подлежит непременному внесению в документы.

Нормы расстояний от кабелей

Минимальные расстояния и санитарная зона сетей связи определяются теми же Правилами № 578 и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. Данные представлены в таблице ниже.

| Тип прокладки кабеля | Сколько метров в каждую сторону | Чем определяется |

| Подземные или воздушные линии связи и радиофикации | Не менее 2 м | Правила № 578 и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 |

| При переходе через водные препятствия | Не менее 100 метров | Правила № 578 и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 |

| Необслуживаемые надземные или подземные | 3 м от границы обвалования и 2 м от контуров заземления | Правила № 578 и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 |

| Лесные массивы (просеки) | По 2 м от провода до веток, с каждой его стороны | Правила № 578 и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 |

Минимальная норма может варьироваться в зависимости от типа кабеля, его безопасности и типа изоляции, материала изготовления.

Воздушный кабель связи при параллельном прохождении с линиями электропередачи дистанцируется в зависимости от напряжения в них. Расстояние до линии ЛЭП напрямую зависит от размеров ее охранной зоны.

Так, например, напряжение в 35 кВ требует удаленности не менее 15 м. Если же напряжение составляет 110 кВ – не менее 20 м. Для определения охранной зоны ЛЭП используется ПУЭ и соответствующий СНиП.

Эксплуатация или работы в охранной зоне

Правила проведения любых работ в специфической зоне кабеля не особенно отличаются для всех видов трубопроводов, магистральных и локальных сетей. Организация или частное лицо должно заблаговременно выяснить факт местонахождения предполагаемого места проведения любых мероприятий.

Также необходимо получить заблаговременное разрешение. Причем не позднее, чем за три дня до предполагаемой даты в охранной территории кабеля. В прокладке, реконструкции, модернизации кабельных сетей непременным к соблюдению является СНиП 21-01-97.

С данным нормативным документом необходимо считаться при определении любой охранной зоны. Он регламентирует нормы противопожарной безопасности, и их несоблюдение чревато административной ответственностью.

ГОСТ 14254-2015 учитывает дистанцию до других объектов, класс напряжения, степень защиты изоляционной оболочки используемого кабеля. Санитарная зона подземного кабеля связи определяется СанПиН.

В ней учитывается тип устройства, степень безопасности, вероятные сложности для здоровья людей. Они потенциально возможны из-за недостаточной степени изолированности высокочастотных колебаний, действия электромагнитного поля.

Тонкости определения охранных зон

Сколько метров на самом деле нужно отступать от кабеля при создании защитной зоны, может зависеть от близкой локализации газовых труб или магистралей для транспортировки жидкого топлива (для этого есть отдельный СНиП). Также дистанция зависит от возможного наличия электрического кабеля, для чего придется адресоваться к ПУЭ.

При этом кабель связи может беспрепятственно располагаться недалеко от таких сетей.

Но при условии, что в проекте предусмотрена эбонитовая или резиновая оболочка, которая не даст искрить при поломке и не спровоцирует взрыв газа.

В жилом помещении есть нормативы, которые могут использоваться в подходящий момент. Например, труба и соответствующий требованиям кабель могут располагаться всего в 25 см.

Зато от электрического шкафа кабельный провод должен находиться на расстоянии не менее 50 см. Самостоятельный поиск ширины СЗЗ при строительстве частного дома может принести значительное обременение и отнять много времени.

Поэтому лучше обращаться к специалистам и доверять им такое ответственное мероприятие. Если же речь идет об уличных расстояниях, их можно узнать в комитете по градостроительству или в местных органах власти.

Источник