придавая важное значение развитию сотрудничества в области разрешения связанных с осуществлением хозяйственной деятельности споров между субъектами, находящимися в разных государствах — участниках Содружества Независимых Государств,

исходя из необходимости обеспечения всем хозяйствующим субъектам равных возможностей для защиты своих прав и законных интересов,

согласились о нижеследующем:

Статья 1. Настоящее Соглашение регулирует вопросы разрешения дел, вытекающих из договорных и иных гражданско-правовых отношений между хозяйствующими субъектами, из их отношений с государственными и иными органами, а также исполнения решений по ним.

Статья 2. Для целей настоящего Соглашения под хозяйствующими субъектами понимаются предприятия, их объединения, организации любых организационно-правовых форм, а также граждане, обладающие статусом предпринимателя в соответствии с законодательством, действующим на территории государств — участников Содружества Независимых Государств, и их объединения.

Как узаконить самострой? Процедура оформления построек до 1992 года

Статья 3. Хозяйствующие субъекты каждого из государств — участников Содружества Независимых Государств пользуются на территории другого государства — участника Содружества Независимых Государств правовой и судебной защитой своих имущественных прав и законных интересов, равной с хозяйствующими субъектами данного государства.

Хозяйствующие субъекты каждого государства — участника Содружества Независимых Государств имеют на территории других государств — участников Содружества Независимых Государств право беспрепятственно обращаться в суды, арбитражные (хозяйственные) суды, третейские суды и другие органы, к компетенции которых относится разрешение дел, указанных в статье 1 настоящего Соглашения (в дальнейшем — компетентные суды), могут выступать в них, возбуждать ходатайства, предъявлять иски и осуществлять иные процессуальные действия.

Статья 4. Компетентный суд государства — участника Содружества Независимых Государств вправе рассматривать упомянутые в статье 1 настоящего Соглашения споры, если на территории данного государства — участника Содружества Независимых Государств:

а) ответчик имел постоянное место жительства или место нахождения на день предъявления иска.

Если в деле участвуют несколько ответчиков, находящихся на территории разных государств — участников Содружества, спор рассматривается по месту нахождения любого ответчика по выбору истца;

б) осуществляется торговая, промышленная или иная хозяйственная деятельность предприятия (филиала) ответчика;

в) исполнено или должно быть полностью или частично исполнено обязательство из договора, являющееся предметом спора;

г) имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда;

д) имеет постоянное место жительства или место нахождения истец по иску о защите деловой репутации;

е) находится контрагент-поставщик, подрядчик или оказывающий услуги (выполняющий работы), а спор касается заключения, изменения и расторжения договоров.

Разрешение на строительство линейных объектов

2. Компетентные суды государств — участников Содружества Независимых Государств рассматривают дела и в других случаях, если об этом имеется письменное соглашение Сторон о передаче спора этому суду.

При наличии такого соглашения суд другого государства — участника Содружества прекращает производство дел по заявлению ответчика, если такое заявление сделано до принятия решения по делу.

3. Иски субъектов хозяйствования о праве собственности на недвижимое имущество рассматриваются исключительно судом государства — участника Содружества Независимых Государств, на территории которого находится имущество.

4. Дела о признании недействительными полностью или частично не имеющих нормативного характера актов государственных и иных органов, а также о возмещении убытков, причиненных хозяйственным субъектам такими актами или возникших вследствие ненадлежащего исполнения указанными органами своих обязанностей по отношению к хозяйствующим субъектам, рассматриваются исключительно судом по месту нахождения указанного органа.

Указанная в пунктах 3 и 4 компетенция судов не может быть изменена соглашением Сторон.

5. Встречный иск и требование о зачете, вытекающие из того же правоотношения, что и основной иск, подлежат рассмотрению в том суде, который рассматривает основной иск.

Статья 5. Компетентные суды и иные органы государств — участников Содружества Независимых Государств обязуются оказывать взаимную правовую помощь.

Взаимное оказание правовой помощи включает вручение и пересылку документов и выполнение процессуальных действий, в частности проведение экспертизы, заслушивание Сторон, свидетелей, экспертов и других лиц.

При оказании правовой помощи компетентные суды и другие органы государств — участников Содружества Независимых Государств сносятся друг с другом непосредственно.

При исполнении поручения об оказании правовой помощи компетентные суды и иные органы, у которых испрашивается помощь, применяют законодательство своего государства.

При обращении об оказании правовой помощи и исполнении решений прилагаемые документы излагаются на языке запрашивающего государства или на русском языке.

Статья 6. Документы, выданные или засвидетельствованные учреждением или специально уполномоченным лицом в пределах их компетенции по установленной форме и скрепленные официальной печатью на территории одного из государств — участников Содружества Независимых Государств, принимаются на территории других государств — участников Содружества Независимых Государств без какого-либо специального удостоверения.

Документы, которые на территории одного из государств — участников Содружества Независимых Государств рассматриваются как официальные документы, пользуются на территории других государств — участников Содружества Независимых Государств доказательной силой официальных документов.

Статья 7. Государства — участники Содружества Независимых Государств взаимно признают и исполняют вступившие в законную силу решения компетентных судов.

Решения, вынесенные компетентными судами одного государства — участника Содружества Независимых Государств, подлежат исполнению на территории других государств — участников Содружества Независимых Государств.

Решения, вынесенные компетентным судом одного государства — участника Содружества Независимых Государств в части обращения взыскания на имущество ответчика, подлежат исполнению на территории другого государства — участника Содружества Независимых Государств органами, назначенными судом либо определенными законодательством этого государства.

О последствиях непредставления исполнительного документа при обращении в арбитражный суд с заявлением о признании и приведении в исполнение решения см. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 96.

Статья 8. Приведение в исполнение решения производится по ходатайству заинтересованной Стороны.

К ходатайству прилагаются:

должным образом заверенная копия решения, о принудительном исполнении которого возбуждено ходатайство;

официальный документ о том, что решение вступило в законную силу, если это не видно из текста самого решения;

доказательства извещения другой Стороны о процессе;

Статья 9. В приведении в исполнение решения может быть отказано по просьбе Стороны, против которой оно направлено, только если эта Сторона представит компетентному суду по месту, где испрашивается приведение в исполнение, доказательства того, что:

Арбитражный суд удовлетворяет заявление о признании и приведении в исполнение иностранного судебного решения, если российским судом вынесено вступившее в законную силу решение по другому спору между теми же лицами (пункт 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 96).

а) судом запрашиваемого государства — участника Содружества Независимых Государств ранее вынесено вступившее в силу решение по делу между теми же Сторонами, о том же предмете и по тому же основанию;

б) имеется признанное решение компетентного суда третьего государства — участника Содружества Независимых Государств либо государства, не являющегося членом Содружества, по спору между теми же Сторонами, о том же предмете и по тому же основанию;

в) спор в соответствии с настоящим Соглашением разрешен некомпетентным судом;

г) другая Сторона не была извещена о процессе;

д) истек трехгодичный срок давности предъявления решения к принудительному исполнению.

Статья 10. Высшие судебные органы государств — участников Содружества Независимых Государств регулируют спорные вопросы, возникающие в связи с приведением в исполнение решений компетентных судов.

Статья 11. Гражданское законодательство одного государства — участника Содружества Независимых Государств применяется на территории другого государства — участника Содружества Независимых Государств согласно следующим правилам:

а) гражданская правоспособность и дееспособность юридических лиц и предпринимателей определяется по законодательству государства — участника Содружества Независимых Государств, на территории которого учреждено юридическое лицо, зарегистрирован предприниматель;

б) к отношениям, вытекающим из права собственности, применяется законодательство места нахождения имущества. Право собственности на транспортные средства, подлежащие внесению в государственные реестры, определяется по законодательству государства, где транспортное средство внесено в реестр;

в) возникновение и прекращение права собственности или иного вещного права на имущество определяется по законодательству государства, на территории которого имущество находилось в момент, когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием возникновения или прекращения такого права.

Возникновение и прекращение права собственности или иного вещного права на имущество, являющееся предметом сделки, определяется по законодательству места совершения сделки, если иное не предусмотрено соглашением Сторон;

г) форма сделки определяется по законодательству места ее совершения. Форма сделок по поводу строений, другого недвижимого имущества и прав на него определяется по законодательству места нахождения такого имущества;

д) форма и срок действия доверенности определяются по законодательству государства, на территории которого выдана доверенность;

е) права и обязанности Сторон по сделке определяются по законодательству места совершения, если иное не предусмотрено соглашением Сторон;

ж) права и обязанности Сторон по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, определяются по законодательству государства, где имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда;

Это законодательство не применяется, если действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда по законодательству места рассмотрения спора не является противоправным;

з) вопросы исковой давности разрешаются по законодательству государства, применяемому для регулирования соответствующего отношения.

Статья 12. Высшие судебные органы и Министерства юстиции государств — участников Содружества Независимых Государств представляют друг другу по просьбе аналогичных органов другой Стороны сведения о действующем или действовавшем в их государствах законодательстве и практике его применения.

Статья 13. Настоящее Соглашение открыто для подписания государствами — участниками Содружества Независимых Государств и подлежит ратификации. Оно вступает в силу после его ратификации не менее чем тремя государствами — участниками Содружества со дня сдачи третьей ратификационной грамоты государству-депозитарию. Для государств, ратифицировавших Соглашение позднее, оно вступает в силу со дня сдачи на хранение их ратификационных грамот.

Совершено в городе Киеве 20 марта 1992 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое направит государствам, подписавшим настоящее Соглашение, его заверенную копию.

Источник: fssp.gov.ru

Хронология ельцинского госпереворота 1992-1993

Чтобы адекватно воспринимать происходящее в 1992-1993 годах в России, нужно знать о том, что на самом деле происходило за ширмой Перестройки в 1984-1990 годах, подробная статья об этом здесь.

И затем, в результате каких действий был ликвидирован Советский Союз в 1991 году, об этом можно прочитать здесь.

Вспомним кратко, как закончился 1991 год:

— С сентября 1991 Горбачёв начал активно и неприкрыто ликвидировать государственность Союза путём увольнений и решений о ликвидации государственных органов власти Советского Союза от имени незаконно созданного органа власти — Госсовета.

— Той же осенью началась подготовка к обвальной либерализации цен, чтобы лишить население возможности реально участвовать в готовящейся приватизации.

— 8 декабря 1991 трое сепаратистов: Ельцин, Кравчук, Шушкевич — подписали беловежское соглашение, носящее декларативный характер о ликвидации Советского Союза. При этом четвёртый предатель — Горбачёв — вместо того, чтобы снять их с должностей и отправить к ним прокуроров, бездействовал и позже, ссылаясь на подписанные ими соглашения, ушёл в отставку.

— 24 декабря 1991 РСФСР заняла место СССР в ООН.

— 25 декабря 1991 РСФСР была переименована в РФ.

— 27 декабря Ельцин сел в кабинете Горбачёва в Кремле.

— В активной фазе находится процесс ядерного разоружения — так как действовали подписанные договоры с США (ДРСМД, СНВ-1).

На начало 1992 года Союза Советских Социалистических Республик уже не было.

2 января 1992. Резкий подъём цен. Людей предупреждали о росте в 3-5 раз, реальный рост составил до 30-40 раз. Помимо этого были обнулены сбережения граждан. Таким образом среди наших простых рабочих людей в грядущей приватизации участвовать было некому.

7 января 1992. РФ подала заявление о вступлении в МВФ (Международный Валютный Фонд).

13 января 1992. Хасбулатов (Председатель Верховного Совета Российской Федерации) выступил с критикой проводимой экономической политики.

20 марта 1992. Верховный Совет получил программу Чубайса по приватизации.

В марте 1992:

— МВФ выдвинул 20 требований к России экономического характера, среди которых повышение налоговой нагрузки на граждан, тарифов ЖКХ, резкое сокращение расходов на социальную сферу, армию, а также приватизация и распродажа госсобственности частным инвесторам, включая зарубежные компании;

— Верховный Совет после этого ушёл в оппозицию, так как выполнение этих требований сделало бы Россию колонией;

— Ельцин понял, что при такой позиции Верховного Совета он лишится поддержки Запада и не сможет удержать власть.

27 апреля 1992. Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) проголосовал за принятие в его состав России и ещё 12-ти бывших советских республик (кроме Азербайджана и Туркменистана, которые вступили в МВФ одним месяцем позже). До этого СССР уже сотрудничал с МВФ, но оставался независимым в своей денежной политике, не выполняя его «рекомендации», то есть будучи равноправным субъектом. Однако после ликвидации СССР и утраты нами своего государственного суверенитета эти отношения изменились и МВФ стал одним из основных инструментов внешнего управления Россией.

В июне 1992:

— Ельцин летит в Вашингтон и договаривается о чём-то;

— представители российской делегации подписывают кабальное согласие на выполнение всех пунктов Устава МВФ;

— по возвращении из США Ельцин подписывает ряд постановлений, которые рушили ряд ключевых предприятий российской экономики;

— к этому моменту в стране уже раскручивалась инфляция, обесценились ваучеры;

1 июля 1992. Введена конвертируемость рубля. Рубль предсказуемо проигрывает доллару.

Осенью 1992, после визита шефа ЦРУ Гейтса, в окружении Ельцина заговорили о необходимости государственного переворота (разогнать Верховный Совет).

С 6 октября 1992 по 18 февраля 1993 (подписание) длятся переговоры по Урановой сделке (сделка ВОУ-НОУ — высокообогащённый уран — низкообогащённый уран), согласно которой 90% оружейного российского урана продаётся за бесценок в США. За 20 лет это порядка 500 тонн урана, практически весь военный запас урана, доставшегося России в наследство от СССР. Поставки в США должны были начаться (и начались) не позднее 1 октября 1993. Было очевидно, что Верховный Совет этот договор никогда не ратифицирует.

Таким образом Верховный совет мог нанести реальный удар по Ельцину, по США и по всему Западу. Билл Клинтон позже скажет: «Успех российских «реформ» — это укрепление безопасности США». Под российскими «реформами» очевидно понимались ядерное разоружение и разгром экономики.

Конец 1992. Американцы поняли, что Верховный Совет не сдаст Россию и не ратифицирует капитуляционные документы, описанные выше. Начались визиты разных западных лидеров:

— в феврале 1993 приезжал бывший президент США Никсон,

— в марте 1993 — канцлер Германии Коль,

обсуждали становление твёрдой демократической власти в России (без Верховного Совета).

После этих двух визитов Ельцин обзвонил всех лидеров G7 (большая семёрка) и они все сказали, что поддерживают его на пути демократических реформ. Появилась фраза, что Верховный Совет — прибежище коммуно-фашистов (вставших на пути демократических реформ).

Это была моральная поддержка Ельцина Западом в его будущих силовых акциях.

В марте 1993 назрел политический кризис. Ельцин готовился арестовать Съезд Верховного Совета. Другая сторона тоже не дремала, работали наши спецслужбы. Но в тот момент решающих действий не произошло ни с той, ни с другой стороны, ситуация заморозилась.

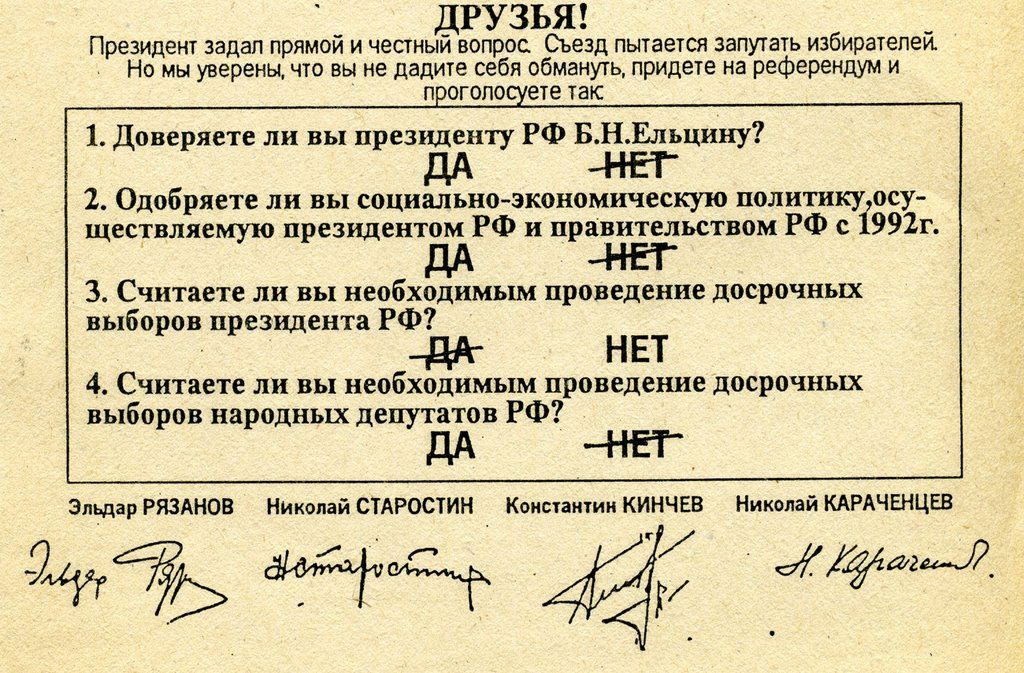

25 апреля 1993. Голосование «Да Да Нет Да». Команда Ельцина проводит Референдум, результаты которого используют, как некое формальное оправдание своим дальнейшим силовым действиям. Вопросы Референдума и результаты голосования по ним:

1) Доверяете ли Вы президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину? («да» — 58,7 % голосовавших)

2) Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую президентом Российской Федерации и правительством Российской Федерации с 1992 года? («да» — 53,0 % голосовавших)

3) Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов президента Российской Федерации? («да» — 49,5 % голосовавших)

4) Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов Российской Федерации? («да» — 67,2 % голосовавших)

7 июля 1993. В Токио собралась G7. Они решили открыть в Москве спец. представительство G7 для содействия реформам (теневое правительство для содействия Ельцину, конечные цели политики Запада — ядерное разоружение России и разгром её экономики).

20 июля 1993. Оформление двух экономических программ:

Лобов — «Программа выхода России из экономического кризиса», усиление государства в экономике.

Ясин — либерально-рыночная, была одобрена Ельциным 6 августа (сначала хотел одобрить Лобова, но советники быстро направили Ельцина в нужное русло).

Ясин позже, в 1994 году, был назначен министром экономики РФ.

7 августа 1993. Визит нового директора ЦРУ Вулси. Началась подготовка к разгону Верховного Совета. В Москву стали прибывать группы боевиков из разных регионов. Сторона Верховного Совета тоже создавала свои отряды.

17 августа 1993. Первая проба сил. Состоялся митинг противников Верховного Совета (сторонников Ельцина). Предполагалось, что выскочит какая-нибудь кликуша (например Новодворская), раскудахтается, что в Верховном Совете засели коммуно-фашисты, давайте, мол, разгоним, и толпа должна была пойти на Белый дом и вынести депутатов, после чего белый и пушистый Ельцин сказал бы: «Силовое решение — не хорошо, но раз народ захотел…»

Но: буквально через квартал — начался митинг сторонников Верховного Совета. Ельцин понял, что без поддержки военных ему не решить этот вопрос.

1 сентября 1993. Ельцин посетил Таманскую и Кантемировскую дивизии, говорил, как будет жалованье поднимать.

2 сентября 1993. Подписаны последние документы по урановой сделке.

21 сентября 1993. Ельцин выступил по телевидению, огласил указ №1400 о поэтапной конституционной реформе. Речь шла о роспуске Съезда народных депутатов. За час до выступления он отправил текст своего выступления о разгоне съезда американскому послу Пикерингу. Тот сказал, что демократия соблюдена.

После выступления Ельцин позвонил Миттерану (президент Франции 1981 — 1995), который его полностью поддержал.

Согласно указу — распускался Верховный Совет и назначались выборы в новый законодательный орган — Государственную Думу.

Это было нарушение Конституции, которая гласила, что если Президент распускает Верховный Совет, то его полномочия прекращаются незамедлительно, таким образом Ельцин совершил государственный переворот. Действия Ельцина были признаны противоречащими Конституции Конституционным судом РФ во главе с Валерием Зорькиным в тот же день, 21 сентября.

Слухи о государственном перевороте пошли уже утром, после выступления по телевидению.

Действия Верховного Совета:

— Низложили Ельцина с поста Президента.

— В ночь на 22 сентября началось формирование ополчения вокруг Белого дома (люди приходили сами).

— С 22го — 4 дня депутаты Верховного Совета сидели и ничего не делали (не призвали граждан к восстанию, Руцкой и Хасбулатов думали, что они смогут договориться с Ельциным).

23 сентября 1993. Начался Десятый (Чрезвычайный) Съезд народных депутатов Российской Федерации, который закончился 4 октября 1993 года. Народные депутаты находились в одном здании с депутатами Верховного Совета.

24 сентября 1993. Белый дом получил ультиматум.

Зюганов 24 сентября в Верховном Совете подошёл к Руцкому со словами: «Я отлучусь, пойду поднимать народные массы» и пропал. А 2 октября уже выступал по телевидению, чтобы народ не поддерживал Верховный Совет.

27 сентября 1993. Начинается блокада Белого дома.

28 сентября 1993. Блокада становится полной.

29 сентября 1993. Первая жертва. Человека убили случайно.

В ночь 29-30 сентября 1993. Хасбулатов сказал, что у него есть информация, что Ельцин готовит провокацию с пролитием крови.

30 сентября 1993. Министр внутренних дел Бараненков сделал заявление, что после начала блокады (с 28 сентября) на Лубянке появились представители ЦРУ и Intelegent Service (Британия), и далее они приезжали туда каждый день, как на работу. Бараненков умер через 2 года (отравление).

В это время (конец сентября 1993) в Америке решается вопрос о финансировании комплексной программы реформ в Российской Федерации. Сенаторы и конгрессмены не хотели давать денег. Нужен был кризис, чтобы продавить решение. Клинтон в мемуарах писал, что он использовал этот кризис, чтобы Сенат выделил эти деньги.

1 октября 1993. В Москве начались демонстрации (постановочные). Нужна была картинка для репортажей в Америку, эти кадры использовались для подтверждения, что в России — политический кризис. Деньги выделили, после этого можно было разгонять Верховный Совет и завершать кризис. Но нужна была провокация сторонников Верховного Совета на действия.

2 октября 1993. В Москве появились крепкие люди в чёрных куртках с красными флагами. Начали строить баррикады. Милиция могла разогнать их в два счёта, но она действовала вяло.

3 октября 1993. Собралась демонстрация на площади у метро «Октябрьская» у памятника Ленину. МВД заблокировало их так, чтобы они прошли по Крымскому мосту и по Садовому кольцу. Этот путь предполагал проход мимо американского посольства. Другие пути им перекрыли очень плотным оцеплением, в то время как на Крымском мосту оцепление было хилым и его прорвали.

Очевидцы вспоминают важные детали о том, кто прорывал — из толпы вышли примерно 50-60 крепких мужиков в чёрных куртках, у многих были шарфами закрыты лица. Они смели ОМОНовцев со щитами на Крымском мосту и двинулась к Белому дому «прорывать блокаду», толпа двинулась за ними, а между тем у американского посольства их уже ждали журналисты с видеокамерами.

Когда они подошли к Белому дому, из окон гостиницы «Мир» по демонстрантам начали стрелять пулемёты. Тем не менее демонстранты прорвали оцепление.

Чтобы не дать себя спровоцировать, Руцкой отдал приказ ответный огонь не открывать.

От Белого дома к Останкино двинулась автоколонна во главе с генералом Макашовым. Их спокойно пропустили и Макашову не пришло в голову, что это может быть провокация. Позже он будет говорить в интервью: «Я выполнял приказ. Я военный».

Есть документальные кадры «штурма» Останкина: Человек на машине протаранил дверь в Останкино. Макашов сказал, что он такого приказа не давал, следовательно, это была провокация, якобы защитники Верховного Совета агрессивно захватывают Останкинскую башню. Потом был выстрел из гранатомёта из толпы штурмующих по Останкино. Что у штурмующих не было гранатомётов — даже было доказано следствием. В ответ на выстрел из гранатомёта «штурмующих» начали поливать из пулемётов с трёх сторон.

Вооружённые силы в эти дни бездействовали, как и остальной народ, который никто не призвал к восстанию против Ельцина и на защиту Верховного Совета и Съезда народных депутатов. В Москву были стянуты от 20 до 25 областных подразделений ОМОНа и силы ОМОНа блокировали военные части, находящиеся на территории Москвы и в окрестностях. Для военных это были совершенно не представляющие трудностей заграждения, но при этом эти ОМОНовские заграждения перед военными частями были тем предлогом, что армия якобы заблокирована и ничего не может сделать.

Министром обороны в то время был Павел Грачёв.

4 октября 1993. Финал. В 6:43 к Белому дому подошли БТР, там был палаточный лагерь, примерно 1000 человек безоружных сторонников Верховного Совета. Начали стрелять по палаткам. Из Белого дома выбежали две женщины в белых халатах на помощь раненым, их скосили из пулемётов тут же.

В 10:00 подошли 6 танков Таманской дивизии и начали стрелять по Белому дому. Белый дом вывесил белый флаг.

В 15:58 танки прекратили стрельбу.

В 16:50 группа «Альфа» начала выводить депутатов. Командир «Альфы» генерал-майор Зайцев дал слово офицера, что выведет депутатов живыми, благодаря ему все уцелели.

Один из милиционеров посчитал примерное количество убитых, когда их укладывали в Белом доме, насчитал 1800 человек. Их погрузили на баржи, вывезли по Москве-реке и где-то сожгли.

Позже следствие покажет, что из оружия, изъятого из здания Верховного Совета, не был убит ни один человек. Были реализованы успешные провокации, как у Останкино, так и у здания Верховного Совета, с применением снайперов по классике американских госпереворотов при информационной поддержке СМИ.

Вице-президента Александра Руцкого, Председателя Верховного Совета Руслана Хасбулатова и многих других депутатов Верховного Совета отправили в Лефортово, где им было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков.

15 октября 1993. Б. Н. Ельцин подписывает указ о всенародном голосовании по проекту Конституции России и утверждает «Положение о всенародном голосовании по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года».

12 декабря 1993. Выборы в учреждённую Государственную Думу:

Гайдаровский блок (ставка Ельцина) — набрал 15%

коммунисты — 13%

победили ЛДПР — 23%

Таким образом выборы получились, по сути, протестные, то есть народ не считает эту власть легитимной.

Выборы депутатов были совмещены с голосованием за новую Конституцию РФ, которую разрабатывали американские специалисты из организации US AID. Официально основными разработчиками новой Конституции представляют Сергея Шахрая, Анатолия Собчака и Сергея Алексеева.

Во многих регионах население проголосовало против новой Конституции, общий же итог составил 58,43% за принятие новой Конституции, которая содержала ряд изменений, среди которых можно перечислить следующие:

— земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной собственности, ст. 9 п. 2;

— запрет на государственную идеологию, ст. 13 п. 2. То есть государство больше не может требовать от своих чиновников разного уровня соблюдения определённой государственной идеологии и все чиновники, министерства и ведомства должны впредь руководствоваться в своих действиях международными правилами и нормами;

— общепризнанные международные правила и нормы отныне являются составной частью правовой системы России, ст. 15 п. 4. То есть иностранные консультанты и международные учреждения могут диктовать нам, как управлять своим государством;

— Центральный Банк РФ осуществляет свои функции на территории России независимо от органов власти РФ, ст. 75 п.2;

— статьи 9, 13 и 15 находятся в первой главе Конституции, изменения в которую может внести только Конституционное собрание, ст. 135. Федеральный закон о Конституционном собрании не принят до сих пор. Таким образом, перечисленные выше колониальные статьи Конституции России невозможно изменить исходя лишь только из инициатив Президента, Правительства, депутатов Гос.Думы или членов Совета Федерации, для этого нужно решение народа через Референдум.

Кроме того, по сравнению с предыдущей Конституцией РСФСР 1978 года, была ликвидирована система Советов, включая Съезд народных депутатов, а также должность вице-президента.

23 февраля 1994 — амнистия всем участникам событий вооружённого госпереворота октября 1993. Генеральным прокурором на тот момент был Алексей Казанник, который запомнился тем, что в своё время уступил своё место в Верховном Совете Ельцину. Ельцин сначала требовал приговорить задержанных в Лефортово депутатов Верховного Совета к высшей мере наказания — расстрелу. Казанник же предпочёл вести расследование честно и дело шло к осуждению военных за исполнение преступных приказов, но в этом случае был неизбежен вопрос — кто отдавал преступные приказы? В случае постановки такого вопроса выбор у Ельцина был бы весьма простой — либо за решётку, либо ещё один, возможно ещё более кровавый госпереворот, уже против правоохранительных органов.

Поэтому через Государственную Думу удалось провести амнистию. Алексей Казанник вскоре потерял свою должность. Хасбулатов, Руцкой и другие задержанные вышли на свободу.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ РУЦКОЙ

Генерал-майор авиации, герой Советского Союза.

В 1970 г. вступил в КПСС.

В 1980-1984 гг. служил на территории ГДР в гвардейском полку истребителей- бомбардировщиков. Последняя должность — начальник штаба полка.

В 1985-1988 гг. участвовал в боевых действиях в составе контингента советских войск в Афганистане. В апреле 1986 г. самолет, управляемый Александром Руцким, был сбит. После лечения в госпитале был назначен в Липецк на должность заместителя начальника Центра боевой подготовки ВВС СССР.

После тренировок вернулся в строй и в 1988 г. был вновь направлен в Афганистан — на должность заместителя командующего Военно-воздушными силами 40-й армии.

4 августа 1988 г. во время ночной бомбардировки был сбит вторично. Попал в плен к афганским моджахедам.

16 августа 1988 г. Руцкой был передан пакистанскими властями советским дипломатическим представителям в Исламабаде.

8 декабря 1988 г. указом Президиума Верховного Совета СССР был удостоен звания Героя Советского Союза.

Весной 1990 г. был избран народным депутатом РСФСР, на I съезде народных депутатов РСФСР был избран членом Верховного Совета РСФСР и членом Президиума ВС.

Летом 1990 г. стал делегатом Учредительного съезда Компартии РСФСР. Был избран членом ЦК партии.

В июле 1990 г. был избран делегатом XXVIII съезда КПСС.

12 июня 1991 г. был избран вице-президентом Российской Федерации. В связи с этим сложил с себя депутатские полномочия и обязанности члена ВС РСФСР.

19-21 августа 1991 г., во время путча ГКЧП, был одним из организаторов обороны Белого Дома.

1 сентября 1993 г. указом президента РФ Ельцина вице-президент Руцкой был «временно отстранен от исполнения обязанностей».

21 сентября 1993 г. , после указа Ельцина «О поэтапной конституционной реформе в РФ», Верховный Совет лишил Ельцина полномочий Президента и Руцкой в соответствии с Конституцией объявил о принятии на себя исполнения обязанностей Президента РФ.

В ночь на 22 сентября принес президентскую присягу перед Верховным Советом. Руководил оборонительными мероприятиями в Белом Доме. После штурма был арестован.

26 февраля 1994 г. Руцкой был освобожден из-под стражи в связи с постановлением об амнистии, принятом Государственной Думой 23 февраля 1994 г.

25 декабря 1995 г. Центризбирком зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Руцкого на пост президента.

10 апреля 1996 г. Александр Руцкой сообщил, что снял свою кандидатуру для регистрации в ЦИК и призвал своих сторонников голосовать на президентских выборах за Геннадия Зюганова.

17 октября 1996 г. избирательная комиссия Курской области зарегистрировала Александра Руцкого кандидатом на пост главы администрации области.

С 1996 по 2000 год — губернатор Курской области.

Итоги 1993 года:

1) Практически полное ядерное разоружение перед Западом

2) Реальный сектор экономики — заводы, предприятия — разгромлены, обанкрочены либо за бесценок куплены финансовыми структурами, подконтрольными Западу

3) Государство загнано в международные долги перед МВФ и перед другими странами, кроме того на РФ свешены все международные долги СССР

4) Внешнее управление через МВФ, который выдвигает также и политические требования, которые оформляются в виде рекомендаций в так называемых ежегодных отчётах по той или иной стране

5) Россия лишена экономического суверенитета, не имеет больше подконтрольного себе эмитирующего органа (вроде Госбанка СССР), финансовая система управляется Центральным Банком, подконтрольным МВФ

6) России навязана колониальная Конституция, в которой зафиксированы положения её колониального статуса побеждённой страны

7) Российские элиты попали под внешнее управление: семья Ельциных — из-за обязательств перед США за финансирование, консультирование и помощь в карьерном росте Ельцина, а также в осуществлении государственных переворотов и получении власти. Некоторые ключевые органы власти, министерства и ведомства при Ельцине были напрямую управляемы кадровыми сотрудниками ЦРУ, которые позже заменились иностранными консалтинговыми агентствами, но суть от этого не поменялась. Весь крупный бизнес в России, который уцелел, не имеет российской юрисдикции, он весь офшорный. У крупных бизнесменов и чиновников за рубежом находятся: семьи, капиталы, недвижимость, их интересы — там, а не здесь, к территории России многие из них относятся, как к своей работе вахтовым методом.

8) Российская Федерация больше не является самостоятельным суверенным государством, каким был СССР, а является внешнеуправляемой колонией в виду перечисленных выше семи пунктов.

Источник: www.russiapost.su

Муниципальное казенное учреждение

«Администрация

Сосновского сельского поселения»

Каргасокского района Томской области

Главная » Новости » Регистрация права при разграничении собственности на основании постановления Верховного Совета РФ от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность»

Регистрация права при разграничении собственности на основании постановления Верховного Совета РФ от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность»

Регистрация права при разграничении собственности на основании постановления Верховного Совета РФ от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность»

Разграничение собственности, возникшей до 1992 года регулируется постановлением Верховного Совета РФ от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» (далее – Постановление № 3020-1).

Объекты государственной собственности, указанные в Приложении 1 к Постановлению № 3020-1, независимо от того, на чьем балансе они находятся, и от ведомственной подчиненности предприятий, относятся исключительно к федеральной собственности.

Объекты государственной собственности, указанные в Приложении 2 к Постановлению № 3020-1, независимо от того, на чьем балансе они находятся, и от ведомственной подчиненности предприятий, относятся к федеральной собственности. Отдельные объекты из их числа могут передаваться в государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга.

Объекты государственной собственности, указанные в Приложении 3 к Постановлению № 3020-1, независимо от того, на чьем балансе они находятся, передаются в муниципальную собственность городов (кроме городов районного подчинения) и районов (кроме районов в городах).

Объекты государственной собственности, не указанные в Приложениях 1 – 3 к Постановлению № 3020-1, независимо от того, на чьем балансе они находятся, и от ведомственной подчиненности предприятий, передаются в государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга на основании предложений их Верховных Советов, Советов народных депутатов.

До момента определения соответствующего собственника указанных объектов они относятся к федеральной собственности.

Постановление № 3020-1 также предусматривает порядок оформления передачи указанных в приложениях объектов, отдельные вопросы возникновения прав на объекты, порядок передачи объектов из одного ведомства в другое и иные вопросы.

Порядок разграничения государственной собственности, установленный Постановлением № 3020-1, не распространяется на объекты, ранее переданные в собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов, районов в порядке, установленном Законом Российской Федерации «О дополнительных полномочиях местных Советов народных депутатов в условиях перехода к рыночным отношениям»; на объекты, ранее находившиеся в государственной собственности и отчужденные в законном порядке в собственность граждан и юридических лиц; на собственность иностранных государств и международных организаций.

Решение о государственной регистрации прав, возникших на основании Постановления № 3020-1, принимается в каждом конкретном случае государственным регистратором самостоятельно по результатам проведенной правовой экспертизы представленных документов.

При этом Постановление № 3020-1 являться основанием для осуществления государственной регистрации права собственности в отношении объектов, указанных в названном постановлении, которые были созданы (возведены) до вступления в силу Постановления № 3020-1.

Для осуществления государственной регистрации права собственности на такие объекты недвижимого имущества необходимо представление выписки из реестра соответствующего собственника имущества, содержащей сведения о документе-основании возникновения права собственности – Постановлении № 3020-1.

При этом документы, подтверждающие ведомственную принадлежность объектов, а также документы, послужившие основанием для включения указанных объектов в реестр имущества, при осуществлении учетно-регистрационных действий, как правило, не истребуются.

В случае выявления несоответствий сведений об объекте в правоустанавливающем документе сведениям Единого государственного реестра недвижимости, наличия противоречий между заявленными и зарегистрированными правами, государственными регистраторами прав принимаются решения о приостановлении и об отказе в государственной регистрации прав.

Источник: sosnovka70.ru

Разрешение на строительство 1992 года

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

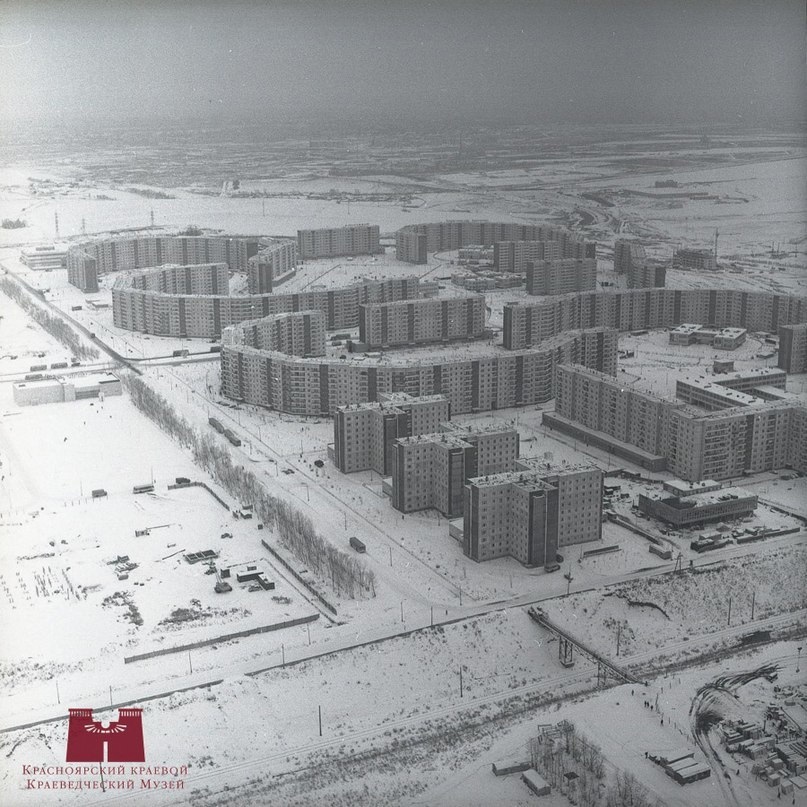

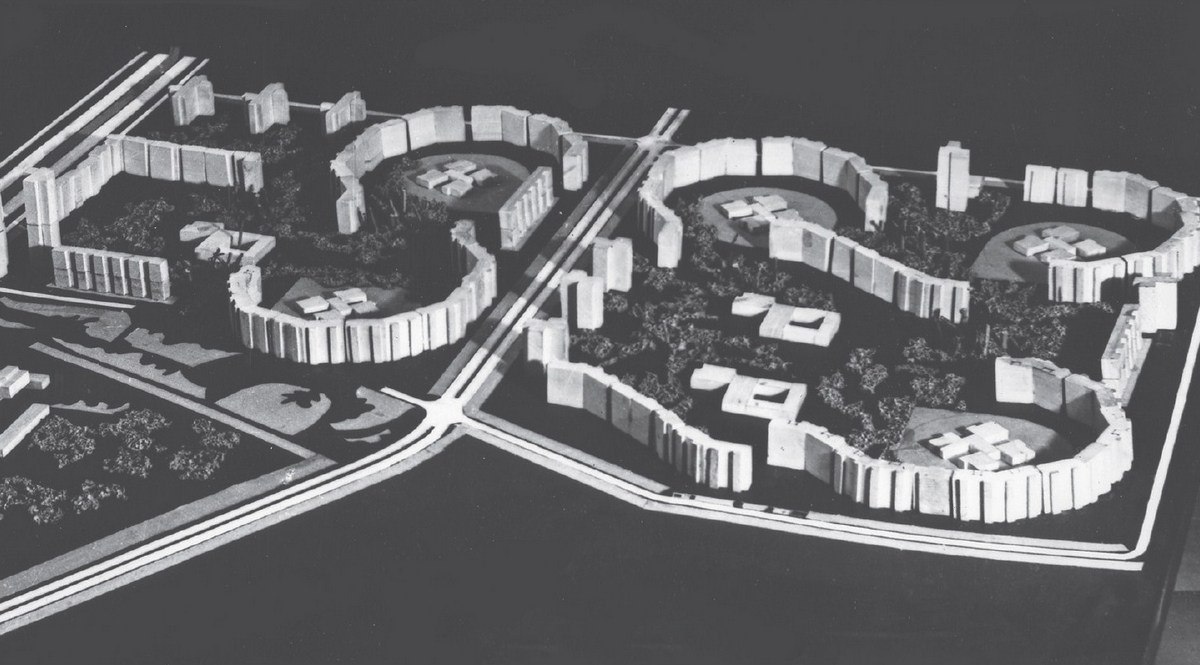

Солнечный – самый отдаленный и, возможно, один из самых проблемных микрорайонов в городе. Изначально он задумывался как спутник Красноярска, а градообразующим предприятием должен был стать «Крастяжмаш». В перестройку завод развалился – так Солнечный стал частью Советского района.

Новая застройка в Солнечный пришла в конце нулевых, а вместе с ней пришли и проблемы. Жители жалуются на нехватку социальной инфраструктуры, отсутствие дорог и точечную застройку. Корреспондент ТВК Виктория Максимова побывала в Солнечном и выяснила, как сейчас живет самый отдаленный микрорайон города.

Солнечный расположен примерно в 7 км от остальной части Советского района. Путь от Водопьянова, 12 – здания ТВК – до жилой застройки у меня занял около 20 минут. Мое «путешествие» пришлось на обеденное время, поэтому пробок не было. Для того чтобы попасть в микрорайон, есть два пути – через Северное шоссе и ул. 9 мая.

Я выбрала второй вариант.

Солнечный встретил меня огромными ямами и глубокими лужами. Для того чтобы попасть внутрь микрорайона, нужно проехать развязку, затем кольцо – и попасть на ул. 60 лет. Образования СССР – одну из основных улиц. Микрорайон условно можно поделить на две части: старую и новую.

Для того чтобы понять, как застраивался Солнечный, нужно немного окунуться в историю.

История Солнечного началась в 1978 году вместе со строительством грандиозного проекта – Красноярского завода тяжелого машиностроения. Завод предполагал тысячи рабочих мест, поэтому почти одновременно началось строительство жилмассива под названием «Солнечный». Он подобно Сосновоборску должен был стать спутником Красноярска с населением 120 тыс. человек. Условия для людей были привлекательными: кроме работы можно было сразу получить новое жилье, поэтому в Солнечный стекались жители со всей России.

Дома возводили в том числе работники «Крастяжмаша»: днем трудились на заводе, а вечером шли на стройку. Можно сказать, что строили они на совесть, потому что «для себя». Первый 9-этажный жилой дом на ул. 60 лет Образования СССР сдался в 1982 году. В этом же году для школьников прозвенел первый звонок в новой школе № 134.

Жители вспоминают, что тогда Солнечный был тихим и уютным местом, где все друг друга знали.

С 1982 по 1990 гг. Солнечный застраивался исключительно панельными домами, преимущественно с квартирами «новой» планировки. По проекту с городом его должна была связать автомобильная и железнодорожная магистрали. В Солнечном планировали построить несколько кинотеатров, торговые комплексы, свой парк развлечений, бассейн и многое другое.

Но в начале 90-х «Крастяжмаш» развалился, и весь жилищный фонд – к тому моменту уже была построена первая очередь на 40 тыс. человек – остался без хозяина. Так, в 1992 году микрорайон решили включить в состав Советского района.

До 2003 года в Солнечном была долгая «строительная пауза». Следующий этап жизни в микрорайоне начался к концу 2000-х. В 2008-2009 годах на территории бывшего гаражного массива стали возводить новые жилые дома. Район стал расти большими темпами, и к 2020 году население увеличилось с 40 тыс. человек до 80 тыс.

Старые дома, на первый взгляд, ничем не отличаются от панелек в других районах Красноярска. Но, как оказалось, и среди них есть уникальные здания. Мы поговорили с создателем паблика «Наш микрорайон Солнечный» – Максимом Савченко. В 1984 году он вместе с родителями приехал сюда из Ростовской области. Максим живет в Солнечном почти всю свою жизнь и согласился рассказать нам о самых странных и необычных объектах микрорайона.

«Из старых домов можно отметить дом на проспекте Молодежном, 3. Он должен был стать ЦУМом, и был построен как ЦУМ. Много лет здание пустовало, а потом его переделали под квартиры. Сейчас там необычные квартиры с очень высокими потолками и очень большими окнами».

«Дом на 40 лет Победы, 2 – тоже жилой, но изначально он должен был стать крупным медицинским комплексом. Здание соединялось с рядом стоящим роддомом и поликлиникой подземными туннелями. По-своему функционалу комплекс должен был быть наравне с краевой больницей, но 90-е внесли свои коррективы. Здание тоже долго пустовало, а потом его переделали под гостинки. Так, этот дом стал самым большим в Красноярске по количеству квартир гостиничного типа».

«В Солнечном построены два самых больших на тот момент в Красноярске дома по количеству жилых помещений. Каждый из них – 9-этажный с 16 подъездами (ул. 60 лет образования СССР, 7 и ул. 40 лет Победы, 12) на 55 квартир. Дом на 60 лет СССР, 7 – также один из рекордсменов Красноярска по количеству жильцов.

В нем живет около 1700 человек».

«Светлова 25 – это Дом-привидение. Много лет он стоял недостроенным буквально в чистом поле, на возвышенности. Рядом вообще не было домов, поэтому про него ходили страшилки, а жители прозвали его Домом-привидением. Сейчас вокруг появились новые здания; сам дом на Светлова, 25 достроили, но он все равно выглядит отстраненным».

В отличие от многих других микрорайонов, в Солнечном еще сохранились вывески на домах. Так, например, на Микуцкого, 8, осталась надпись «Дом торговли», а на 60 лет образования СССР – вывеска «Аптека».

Также Солнечный интересен своими топонимами (географические названия – прим. ред.). Например, как и в Черемушках, Солнечный делится на верхний и нижний. Жителей верхней части в 90-е называли верхонцами, а жителей нижней – котлованцами. Последние свое название получили из-за того, что внизу шла постоянная стройка, а строительство всегда начинается с котлована.

Еще одно интересное имя носит 4 микрорайон Солнечного – Простоквашино. Но, как многие могли подумать, оно не связано со знаменитым мультфильмом. В межсезонье в 4 микрорайоне всегда была грязь – жители называли ее «просто кваша». Одно время так называлась даже остановка – Простоквашино.

Новые дома в Солнечном стали возводить в 2008-2009 годах. Сейчас появились целые микрорайоны, а вместе с ними – огромное количество проблем. Одним из самых проблемных жители называют 5 микрорайон.

Максим Савченко, основатель паблика «Наш микрорайон Солнечный»: «Больше всего проблем, скорее всего, с 5 микрорайоном. Застройщики в свое время схитрили: по плану должны были быть школы и детские садики, а в итоге там застроили все так, что места для них не осталось».

Точечная застройка и рост числа жителей (в два раза!) привели к нехватке школ и детских садов. Последняя школа была сдана в 1990 году, а следующую построили только в 2019 году. Но даже с ее появлением ситуация не сильно изменилась. Сейчас в Солнечном 5 школ и 9 детских садов, но они переполнены. В некоторых общеобразовательных учреждениях дети учатся в 3-4 смены.

«Законодательство в сфере градостроительства, которое действовало ранее, имело ряд особенностей. Например, договор аренды земельных участков не содержал обязательств застройщика в части развития социальной инфраструктуры в рамках комплексного освоения территории. По этой причине 3 и 5 мкрн состоят преимущественно из многоквартирных домов. В свою очередь, у администрации города отсутствовали законные основания для отказа в выдаче разрешений на строительство жилых домов.

Благодаря изменениям в законодательстве, удалось нивелировать ситуации, связанные с дефицитом образовательных учреждений в «Солнечном». Например, один из домов частично размещался на месте предполагаемой в будущем школы. В марте 2018 года администрация города приняла решение отменить разрешение на строительство этого дома. Застройщик добровольно передал муниципалитету территорию под возведение объекта образования. В 5 мкрн прорабатывается возможность применения механизма мены земельных участков для строительства объектов образования», – следует из официального ответа мэрии.

Такая застройка повлекла и другие проблемы – отсутствие парковок, хороших детских площадок и узкие проезды во дворах. Дома в 5 микрорайоне действительно стоят на минимальном расстоянии – буквально «окна в окна». Две машины во дворе на ул. 60 лет образования СССР, 50а, например, уже разъехаться не смогут.

По мнению урбаниста Петра Иванова, проблема застройки в Солнечном заключается в неграмотном администрировании территории.

«Проблема Солнечного заключается даже не в том, как он выглядит сейчас и как строится. Главный вопрос в том, как эти процессы регулируются. Территория администрируется мэрией, но при этом является изумительно удаленной от Красноярска. Соответственно, регулирование осуществляется по остаточному принципу. Чиновники стараются притягивать инициативы в Красноярск (желательно в центр), а не в Солнечный.

Единственное, что можно сделать сейчас – работать с тем, что есть и уметь грамотно им распоряжаться. Нельзя сказать, что там совсем все плохо и «хуже быть не может». Однако представления о том, что усилия нужно прилагать именно в отношении этой территории, у власти, к сожалению, нет».

Источник: tvk6.ru