Настоящие правила распространяются на проектирование вновь возводимых и реконструируемых зданий, сооружений и комплексов православных храмов, а также помещений домовых церквей, встроенных в здания другого назначения. Проектирование монастырских комплексов, миссий и епархиальных центров должно производиться в соответствии с утвержденными заданиями на проектирование с учетом требований настоящего Свода правил. Правила не распространяются на проектирование храмов, временно размещаемых в сборно-разборных и других аналогичных зданиях.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в Своде правил, приведены в приложении А .

При исключении из числа действующих нормативных документов, на которые дается ссылка в настоящем Своде правил, следует руководствоваться нормами, введенными взамен исключенных.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Т ермины и определения приведены в приложении Б .

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Настоящий Свод правил разработан в соответствии с требованиями СНиП 10-01 и действует в развитие СНиП 2.08.02.

Cтроительство подземного паркинга, секреты укрепления стенок котлована

4.2 Пункты настоящего Свода правил, отмеченные знаком «*», являются обязательными.

Выделенные полужирным шрифтом положения являются обязательными в соответствии с церковными требованиями.

4.3 Комплексы православных храмов в соответствии с функциональным назначением подразделяются на епархиальные центры, духовные миссии, приходские и монастырские комплексы и на храмы в составе комплексов, зданий и сооружений общественного и жилого назначения. Их размещение, примерный состав, основной и дополнительный набор зданий, сооружений и помещений богослужебного и вспомогательного назначения приведены в таблице 1 .

Рекомендуемое размещение на селитебной территории

Здания, сооружения и помещения

Собор (2 — 5 тыс. чел.)

Хоз. службы, в том числе гараж

В пределах селитебной территории города

Храм (до 100 чел.)

Жилые дома причта

Центр планировочного района

Храм (450 — 1500 чел.)

Воскресная школа (Гимназия)

Жилые дома причта

Развернутый состав приходского комплекса, см. табл. 3

Центр сельского поселения

Храм (100 — 300 чел.)

Жилые дома причта

Пригородная зона селитебной территории

Храм (100 — 2000 чел.)

Вне населенных пунктов

Храм (50 — 100 чел.)

Храм (100 — 600 чел.)

В составе комплексов и зданий общественного назначения

Входная зона кладбищ

Храм (100 — 900 чел.) Часовня

Мемориальная зона селитебной территории

Храм (50 — 300 чел.)

В составе комплексов и зданий общественного назначения

Учреждения социального назначения, медицинские учреждения

Встроены в здания учреждений (верхн. этаж)

Храм (50 — 100 чел.)

Помещения церковного причта

Вспомогательные помещения встроены

Встроены в здания учебных заведений (верхн. этаж)

Храм (100 — 500 чел.)

Храм (100 — 300 чел.)

Механика подземных сооружений. Трение на контакте «грунт — строительная конструкция»

Территория зоны, тюрьмы

Храм (100 — 300 чел.)

В жилых зданиях

Встроенные в жилые здания

4.4 Вместимость храмов определяется расчетом исходя из численности и демографического состава обслуживаемого населения в соответствии с методикой, изложенной в приложении Г . Расчетная вместимость городских приходских храмов приведена в таблице 2 .

Вместимость храма, чел.

Примечание . Показатель вместимости соответствует посещаемости храма в праздничные дни (для регионов с преимущественно православным населением).

4.5 Наиболее распространенным видом храмового комплекса является приходской. Примерный перечень групп зданий, сооружений и помещений приходских храмовых комплексов, который может быть сокращен или дополнен в задании на проектирование, приведен в таблице 3 .

Перечень зданий, сооружений и помещений

Храм (с 1 — 3 приделами), в том числе летний и зимний

Жилые дома причта

Комната матери и ребенка

Церковная лавка (киоск, магазин)

4.6* При проектировании зданий и сооружений комплексов православных храмов следует предусматривать устройства и мероприятия для удобного доступа инвалидов и пользования ими помещениями на основе раздела 4 СНиП 2.08.02 и ВСН 62.

4.7* При реконструкции, реставрации и капитальном ремонте зданий и сооружений православных храмов, являющихся памятниками истории и культуры, кроме требований, указанных в Своде правил, следует учитывать требования законодательства об охране и использовании памятников истории и культуры.

В случае нового строительства на территориях памятников истории и культуры проектирование следует вести на основании планового задания, выданного Управлением государственного контроля и охраны памятников истории и культуры.

4.8* Проектирование противопожарной защиты зданий, сооружений и комплексов православных храмов, а также соблюдение противопожарного режима при их строительстве, реконструкции и ремонте должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 21-01, НПБ 108, ППБ 01 и другими действующими нормами и правилами.

4.9* Для подсчета общей, полезной и нормируемой площади, строительного объема, площади застройки и этажности зданий и сооружений комплексов православных храмов следует руководствоваться приложением 3 СНиП 2.08.02 и приложением В настоящего Свода правил.

5 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ТЕРРИТОРИИ

5.1 Территории для строительства храмовых комплексов на селитебных территориях отводятся в соответствии с генеральными планами, а при их отсутствии — по схемам застройки.

Территории для строительства храмовых комплексов, расположенных за пределами границ городских и сельских поселений, отводятся на основе проектов и схем районной планировки, проектов пригородной зоны.

5.2* На селитебной территории здания, сооружения и комплексы православных храмов следует размещать на основании градостроительного задания, как правило, вблизи существующих инженерных коммуникаций и дорог с условием обеспеченности общественным пассажирским транспортом.

Пути подходов к храмам не должны пересекать в одном уровне проезжую часть магистральных улиц.

5.3 Выбор участков на селитебной территории рекомендуется производить с учетом обеспечения доминантной роли храма в формировании окружающей застройки: участки с повышенным рельефом, ориентированные по осям магистральных дорог, с учетом их конфигурации, застройки соседних участков и др. в зависимости от градостроительных условий.

5.4 Монастыри могут располагаться на селитебной территории или за пределами границ городских и сельских поселений. Скиты могут располагаться на территории монастыря или на отдельном участке, в том числе вне селитебной территории. Монастырские подворья могут располагаться в городских и сельских поселениях.

5.5 Размеры земельных участков приходских храмовых комплексов, включающих основные здания и сооружения богослужебного и вспомогательного назначения, рекомендуется принимать исходя из удельного показателя — 7 м 2 площади участка на единицу вместимости храма.

При строительстве храмовых комплексов в районах затесненной городской застройки допускается уменьшение удельного показателя земельного участка (м 2 на единицу вместимости), но не более чем на 20 — 25 %.

5.6* Минимальные расстояния между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01 и СНиП 21-01.

5.7 Планировку территорий епархиальных центров, духовных миссий, монастырских комплексов и комплексов общественного назначения, включающих здания и сооружения православных храмов, следует осуществлять в соответствии с заданием на проектирование и градостроительным заключением.

5.8 На земельных участках храмовых комплексов не рекомендуется размещать здания и сооружения, функционально не связанные с ними. Допускается предусматривать рядом с земельными участками храмов участки для размещения жилых домов церковного причта, богаделен, гостиниц, мастерских и хозяйственных служб. Размеры участков и номенклатура зданий и сооружений, размещаемых на смежных участках, устанавливаются заданием на проектирование. При обосновании в зависимости от местных условий жилые дома церковного причта допускается размещать на земельных участках храмов, которые следует проектировать в соответствии со СНиП 2.08.01.

5.9 Территорию храмового комплекса следует подразделять на функциональные зоны:

Примерная схема генерального плана приходского городского храмового комплекса приведена в приложении Д .

5.10 Во входной зоне следует предусматривать въезд для автотранспорта и вход для прихожан. В этой зоне предусматриваются киоски и церковные лавки по продаже церковных принадлежностей, места для отдыха прихожан. Входная зона должна иметь связь с храмовой зоной.

5.11 Храмовая зона, предназначенная для проведения религиозных обрядов, должна иметь непосредственную связь с входной и вспомогательной зонами. В храмовой зоне следует предусматривать здания храмов, колоколен и звонниц, часовен, памятников, водосвятных колодцев, площадки для проведения культовых мероприятий и отдыха прихожан.

Вокруг храма должен быть обеспечен круговой обход для прохождения Крестного хода во время церковных праздников шириной, как правило, от 3 до 5 м с площадками шириной до 6 м перед боковыми входами в храм и напротив алтаря.

Перед главным входом в храм, располагаемым, как правило, с западной стороны, следует предусматривать площадь из расчета 0,2 м 2 на одно место в храме.

Положение храмов определяется церковным требованием ориентации алтаря в восточном направлении с возможным смещением в пределах 30° в связи с градостроительными особенностями размещения участка.

5.12 Здания храмов следует размещать, как правило, не ближе 3 м от красных линий застройки для организации кругового обхода вокруг храма. При реконструкции и строительстве храмов в районах затесненной городской застройки это расстояние может быть сокращено, но с возможностью организации кругового обхода, вплоть до красных линий застройки с выходом Крестного хода за пределы храмовой территории.

5.13 В храмовой зоне допускается устройство захоронений в соответствии с Санитарными правилами устройства и содержания кладбищ. Вопрос о каждом захоронении должен решаться с участием органов Госсанэпиднадзора.

5.14 Вспомогательная зона, предназначенная для организации приходской, учебной, благотворительной и иной деятельности, должна быть, как правило, связана с входной и храмовой зоной. В этой зоне рекомендуется размещать церковно-причтовый дом, воскресную школу, богадельню или иные здания и сооружения в соответствии с заданием на проектирование.

Церковно-причтовый дом, гостиница и воскресная школа могут быть отдельно стоящими или сблокированными между собой, а иногда с храмом и хозяйственным блоком. Богадельню рекомендуется располагать смежно с озелененными участками храмового комплекса. Туалетные для прихожан могут быть размещены в отдельно стоящем здании или быть сблокированы с другими вспомогательными зданиями храмового комплекса. Туалетные для священнослужителей должны размещаться отдельно от туалетных общего пользования.

5.15 В зависимости от градостроительной ситуации здания и сооружения вспомогательного назначения могут размещаться на участке храма в соответствии с функциональным зонированием территории, а также в стилобатной части храма или в пристройках к нему.

5.16 Хозяйственная зона приходского храмового комплекса, предназначенная для размещения хозяйственных сооружений, в том числе складов, мастерских, гаража для автотранспортных средств, площадки для мусоросборника и печного устройства для сжигания поминальных записок, должна иметь удобные подъезды со стороны транспортных магистралей (в том числе для пожарных машин) и быть оборудована стоянкой для грузового и легкового автотранспорта, принадлежащего храму. Площадь хозяйственной зоны определяется размером зданий и сооружений хозяйственного назначения, количеством автотранспортных средств, определяемым заданием на проектирование, и составляет ориентировочно 15 % площади участка. Подъезд грузовых транспортных средств следует предусматривать со стороны хозяйственной зоны храмового комплекса.

В крупных монастырских комплексах с развитой системой зданий и сооружений хозяйственного назначения при проектировании хозяйственной зоны следует руководствоваться СНиП 2.09.02.

5.17* На земельных участках храмов следует предусматривать подъездные дороги к главному входу в храм, а также к основным эвакуационным выходам из всех зданий и сооружений, входящих в храмовый комплекс.

5.18 Участок приходского храмового комплекса, как правило, огораживается по всему периметру. Ограду рекомендуется выполнять из декоративных металлических решеток высотой 1,5 — 2,0 м. Главный вход следует размещать со стороны подходов и остановок общественного транспорта с ориентацией на вход в храм. При вместимости храма более 300 человек следует предусматривать второй въезд на территорию со стороны хозяйственной зоны. Размеры и устройство калиток в оградах должны обеспечивать беспрепятственный проход для инвалидов на колясках и прихожан преклонного возраста. Высота проема ворот для въезда пожарных автомобилей на храмовую территорию должна быть не менее 4,25 м, а ширина — не менее 3,5 м. Допускается не ограждать земельные участки храмов, расположенных в мемориальных комплексах, а также часовен.

5.19 За пределами ограды храмовых комплексов следует предусматривать стоянки автомобилей из расчета 2 машино-места на каждые 50 мест вместимости храма. Автостоянки легковых автомашин и автобусов, а также остановки общественного транспорта следует располагать на расстоянии, как правило, не далее 50 м от зданий храмов.

5.20 Территория храмового комплекса должна быть озеленена не менее 15 % площади участка. Подбор цветов рекомендуется производить таким образом, чтобы обеспечить непрерывное цветение в течение всего весенне-летне-осеннего сезона.

5.21 Дороги, площадки и обход вокруг храма должны иметь твердое покрытие с вертикальной планировкой, обеспечивающей сток дождевых вод.

6 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ БОГОСЛУЖЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ХРАМЫ

6.1 Здание храма предназначено для молитвенного собрания верующих и состоит, как правило, из трех основных частей: алтаря, средней части, притвора. Оно может включать в свой объем также колокольню, трапезную часть, крещальню и несколько приделов.

Храм может состоять и из одного помещения, разделенного алтарной преградой на алтарь и собственно храм.

Основные варианты объемно-планировочных решений отдельно стоящих храмов приведены в таблице 4 .

Источник: www.standartov.ru

СВОД ПРАВИЛ ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ГАЗА, НЕФТИ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 34-02-99 СП 123.13330.2012

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки — Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке разработки и утверждения сводов правил» от 19 ноября 2008 г. N 858.

Сведения о своде правил

1. Исполнитель ООО «Подземгазпром».

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство».

3. Подготовлен к утверждению Управлением градостроительной политики.

4. Утвержден Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой России) от 10 декабря 2012 г. N 82/ГС и введен в действие с 1 июля 2013 г.

5. Зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 123.13330.2011 «СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки».

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет.

Настоящий документ содержит указания по проектированию подземных хранилищ газа, нефти и продуктов их переработки, сооружаемых в каменной соли и других горных породах.

Разработан ООО «Подземгазпром» (канд. техн. наук В.Б. Сохранский, гидрогеолог В.Г. Грицаенко, канд. физ.-мат. наук А.И. Игошин, д-р техн. наук В.А. Казарян, канд. техн. наук М.К. Теплов, канд. техн. наук В.П.

Шустров, канд. техн. наук В.Г. Хлопцов, д-р техн. наук А.С. Хрулев).

Изменение N 1 к СП 123.13330.2012 выполнено ООО «Газпром геотехнологии» (канд. техн. наук В.Б. Сохранский, М.А. Бабаян, В.Г. Грицаенко, канд. физ.-мат. наук А.И. Игошин, Р.Б. Ильичев, д-р техн. наук В.А. Казарян, Е.А. Котова, канд. техн. наук М.К.

Теплов, канд. техн. наук О.И. Савич, канд. техн. наук А.А. Скворцов, канд. техн. наук В.П. Шустров, канд. техн. наук В.Т. Хлопцов, д-р техн. наук А.С.

Хрулев).

(абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2017 N 984/пр)

Применение на обязательной основе разд. 1 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 985).

1. Область применения

Настоящий свод правил распространяется на проектирование подземных хранилищ газа, нефти, газового конденсата и продуктов их переработки (далее — подземные хранилища) с резервуарами, сооружаемыми в каменной соли и других горных породах (в том числе многолетнемерзлых).

Свод правил не распространяется на подземные хранилища газа, создаваемые в пористых пластах, а также на подземное хранение сжиженного природного газа.

2. Нормативные ссылки

(раздел 2 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом

Минстроя России от 10.07.2017 N 984/пр)

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» (с изменением N 1)

СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий» (с изменением N 1)

СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»

СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»

СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (с изменениями N 1, N 2)

СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания»

СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»

СП 91.13330.2012 «СНиП II-94-80 Подземные горные выработки»

СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»

СП 110.13330.2011 «СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

Примечание — При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений.

Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3. Термины и определения

В настоящем своде правил использованы следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 башмак подвесной колонны: Нижний торец подвесной колонны.

3.2 выработка вскрывающая: Вертикальный или наклонный ствол, обеспечивающий строительный подход к интервалу заложения выработки-емкости и транспорт отбитой горной породы на земную поверхность, в период эксплуатации шахтного хранилища в отдельных случаях может частично или полностью использоваться для хранения продукта и пропуска эксплуатационных коммуникаций.

3.3 выработка вспомогательная: Подземная горная выработка на период строительства шахтного хранилища, предназначенная для удобства прохода людей, перемещений оборудования и транспорта, пропуска воздушной струи для вентиляции выработок. На период эксплуатации — либо ликвидируется, либо используется как часть резервуарной емкости.

3.4 выработка-емкость: Подземная горная выработка, часть подземного резервуара, предназначенная для хранения продукта.

3.5 герметичная перемычка: Преграда, отделяющая выработки от внешней среды или друг от друга, в эксплуатационных выработках оборудована устройствами для пропуска коммуникаций.

3.6 горный отвод недр для подземных хранилищ: Геометризованный блок недр, который предоставляется недропользователю для подземного хранения.

3.7 зумпф: В шахтных хранилищах — углубление в почве выработки-емкости для аккумуляции хранимого продукта и воды, где располагаются погружные насосы или всасывающие патрубки непогружных насосов.

3.8 колонна основная обсадная: Последняя зацементированная обсадная колонна труб.

(п. 3.8 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2017 N 984/пр)

3.9 колонна подвесная: Колонна труб, закрепленная на устье скважины и предназначенная для закачки и отбора жидкостей и газов при создании и эксплуатации бесшахтных резервуаров.

3.10 кровля выработки-емкости: Поверхность, ограничивающая выработку-емкость сверху, и прилегающий к ней массив горных пород.

(п. 3.10 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2017 N 984/пр)

3.11 нерастворитель: Газообразная или жидкая среда, предохраняющая поверхность каменной соли от растворения, применяемая для предотвращения неуправляемого развития выработки-емкости при ее сооружении.

(п. 3.11 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2017 N 984/пр)

3.12 активный объем газа: Разность между объемами газа общим и буферным в подземных резервуарах хранилища в каменной соли на любой заданный момент времени.

(п. 3.12 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2017 N 984/пр)

3.13 буферный объем газа: Минимально допустимое количество газа, неизвлекаемое в процессе эксплуатации из подземных резервуаров хранилища в каменной соли.

(п. 3.13 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2017 N 984/пр)

3.14 объем буферного продукта: Неизвлекаемое количество хранимого продукта, обеспечивающего температурный режим эксплуатации выработки-емкости шахтного хранилища в многолетнемерзлых породах.

3.15 рассолохранилище: Емкость для хранения рассола.

(п. 3.15 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2017 N 984/пр)

3.16 резервуар подземный: Система горных выработок в непроницаемых породах, оборудованная для закачки, хранения и выдачи жидкостей и газов и состоящая из вскрывающих, вспомогательных горных выработок и выработок-емкостей.

3.17 резервуар бесшахтный в каменной соли и многолетнемерзлых породах: Резервуар, выработка-емкость которого создается через обсаженную скважину, оборудованную подвесными колоннами, путем растворения или теплового разрушения вмещающих пород.

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2017 N 984/пр)

3.18 резервуар шахтный: Резервуар в породах, выработки которого сооружаются буровзрывным, комбайновым или щитовым способами проходки.

3.19 реологические свойства горной породы: Механические свойства, отражающие влияние длительного воздействия нагрузок на изменение напряженно-деформированного состояния горных пород.

3.20 схема эксплуатации бесшахтного резервуара рассольная: Технологическая схема, позволяющая осуществлять взаимозамещение продукта хранения и рассола при закачке/отборе.

(п. 3.20 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2017 N 984/пр)

3.21 схема эксплуатации бесшахтного резервуара безрассольная: Технологическая схема, позволяющая осуществлять компрессорную закачку газа и его выдачу за счет внутренней энергии в резервуаре, или взаимозамещение продукта хранения и газа при закачке/отборе, или отбор продукта хранения погружными насосами или другими техническими средствами.

(п. 3.21 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2017 N 984/пр)

3.22 целик: Часть массива горных пород, не извлекаемая при строительстве и предназначенная для обеспечения устойчивости и герметичности выработок и предотвращения прорыва в них подземных вод.

3.23 целик барьерный: Целик, разделяющий участки размещения выработок-емкостей хранилища и выработок соседнего горнодобывающего предприятия.

3.24 целик охранный: Целик, представленный каменной солью или другими непроницаемыми устойчивыми горными породами в кровле и почве выработки, обеспечивающий устойчивость и непроницаемость кровли и защиту от проникновения жидких и газообразных природных флюидов через почву в выработку-емкость.

3.25 вместимость: Максимально возможный объем заполнения подземного резервуара продуктом хранения.

(п. 3.25 введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2017 N 984/пр)

3.26 конвергенция выработки-емкости: Уменьшение геометрического объема выработки в результате ползучести каменной соли под действием горного давления.

(п. 3.26 введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2017 N 984/пр)

3.27 общий объем газа: Максимальное количество газа в подземном резервуаре хранилища в каменной соли.

(п. 3.27 введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2017 N 984/пр)

4. Общие положения

4.1. В состав подземных хранилищ входят:

подземные сооружения, включающие подземные резервуары, вскрывающие и вспомогательные горные выработки, если они не являются частью резервуара, скважины и подземные рассолохранилища;

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2017 N 984/пр)

наземные сооружения, включающие здания и сооружения, технологическое оборудование открытых площадок, внутриплощадочные сети, наземные резервуары и рассолохранилища.

4.2. В качестве подземных резервуаров используются горные выработки (выработки-емкости), оборудованные для приема, хранения и выдачи продукта. Наряду со специально сооружаемыми выработками допускается использовать выработки, образовавшиеся при добыче полезного ископаемого, после проведения их специального обследования и обустройства.

4.3. При размещении подземного хранилища на границе предприятия по добыче полезного ископаемого следует предусматривать барьерные целики, обеспечивающие прочность и герметичность подземных и наземных сооружений хранилища. Размеры барьерных целиков следует определять расчетом в соответствии с требованиями СП 21.13330.

4.4. Здания и наземные сооружения (наземные резервуары и оборудование, железнодорожные и сливоналивные эстакады, причалы и пирсы, расфасовочные и раздаточные пункты, насосные и компрессорные станции, объекты осушки и очистки газа, производственные, административные и бытовые здания, вспомогательные, складские помещения и др.), инженерные системы (противопожарный водопровод, факелы и свечи, системы обнаружения и тушения пожаров, канализации, электроснабжения, связи, сигнализации и др.), а также благоустройство территории хранилищ (дорог, подъездов, проездов и др.) следует проектировать в соответствии с действующими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

4.5. При проектировании мероприятий по противопожарной безопасности и при строительстве объектов необходимо руководствоваться противопожарными требованиями всех действующих сводов правил, относящихся к объекту и утвержденных в установленном порядке.

Применение на обязательной основе п. 4.6 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 985).

4.6. Проектом должен предусматриваться комплекс мероприятий, обеспечивающий пожарную безопасность хранилищ, зданий и сооружений на его территории и включающий устройства:

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду СП 30.13330, а не СП 30.133330.

кольцевой сети противопожарного водопровода, противопожарный резервуар и насосную станцию с максимальным расходом воды на пожаротушение, определяемым реализуемыми на объекте техническими решениями и расчетом в соответствии с СП 31.13330 и СП 30.133330;

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2017 N 984/пр)

связи и оповещения;

контроля газопаровоздушной среды;

автоматизации процесса хранения углеводородов;

автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации;

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2017 N 984/пр)

(абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2017 N 984/пр)

обвалования устьев скважин бесшахтных резервуаров;

(абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2017 N 984/пр)

подъездных автодорог к зданиям и сооружениям;

(абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2017 N 984/пр)

стоянок для пожарной техники;

(абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2017 N 984/пр)

инженерно-технических средств охраны, включая ограждение территории и контрольно-пропускные пункты.

(абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2017 N 984/пр)

Применение на обязательной основе п. п. 4.7 — 4.8 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 985).

4.7. Насосные, компрессорные и другие помещения, в которых может образовываться взрывоопасная концентрация газов и паров, следует оборудовать сигнализаторами взрывоопасных концентраций, срабатывающими при достижении их концентрации в воздухе не более 20% нижнего предела воспламеняемости.

4.8. Для подземных хранилищ необходимо предусматривать следующие виды связи и сигнализации:

административно-хозяйственную телевизионную или телефонную связь; прямую связь диспетчера хранилищ с железнодорожным узлом и водным причалом;

громкоговорящую производственную связь из операторной хранилищ;

пожарную и охранную сигнализацию;

4.9. Систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре следует проектировать в соответствии с СП 3.13130.

Применение на обязательной основе п. 4.10 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 985).

4.10. Во взрывоопасных помещениях и сооружениях подземных хранилищ, а также на всех путях эвакуации следует предусматривать рабочее аварийное освещение, а у оголовков эксплуатационных колодцев и скважин — рабочее освещение, оборудованное светильниками во взрывозащищенном исполнении.

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2017 N 984/пр)

4.11. Категории электроприемников подземных хранилищ в отношении обеспечения надежности электроснабжения следует принимать:

для хранилищ нефти и нефтепродуктов — согласно требованиям СП 110.13330;

для противопожарных и продуктовых насосных станций подземных хранилищ сжиженных углеводородных газов (СУГ) — первой категории.

4.12. Молниезащиту наземных зданий и сооружений подземных хранилищ следует проектировать в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122 [1] и ПУЭ [2].

Применение на обязательной основе п. 4.13 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 985).

4.13. Запорная арматура, устанавливаемая на трубопроводах, должна автоматически отключать отдельные звенья технологического комплекса в случае утечки продукта или понижения давления в трубопроводах.

5. Классификация

5.1. Подземные хранилища подразделяются по виду хранимого продукта на хранилища:

природного и других газов (далее — газ);

СУГ, этана, этилена, нестабильного газового конденсата (далее — СУГ);

нефти, нефтепродуктов, стабильного газового конденсата (далее — нефть и нефтепродукты).

5.2. В таблице 1 показаны типы подземных резервуаров и области их применения.

Области применения подземных резервуаров различного типа

Вид хранимого продукта

Нефть и нефтепродукты

Бесшахтный в каменной соли

Бесшахтный в многолетнемерзлых породах

Шахтный в породах с положительной температурой

Шахтный в многолетнемерзлых породах

Применение на обязательной основе разд. 6 (за искл. п. п. 6.2, 6.6) обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 985).

6. Генеральный план

6.1. Выбор площадки размещения хранилища, основные планировочные решения, ситуационный план размещения зданий и сооружений, инженерных сетей и др. необходимо производить в соответствии с требованиями природоохранных законов и нормативных актов Российской Федерации, СП 18.13330, СП 44.13330, СП 82.13330 и других нормативных документов.

6.2. При выборе мест размещения подземных хранилищ относительно населенных пунктов необходимо обеспечить в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 возможность организации вокруг промплощадок и отдельно расположенных технологических установок, являющихся источниками негативного воздействия на окружающую среду, санитарно-защитной зоны.

(п. 6.2 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 10.07.2017 N 984/пр)

6.3. Минимальные расстояния от устьев эксплуатационных скважин, шахтных стволов, эксплуатационных шурфов подземных резервуаров всех типов до различных зданий и сооружений следует принимать:

а) при хранении нефти и нефтепродуктов:

для объектов, не относящихся к хранилищу, — по таблице 2;

для объектов, входящих в состав хранилища, — в соответствии с требованиями СП 110.13330;

б) при хранении СУГ и газа:

для объектов, не относящихся к хранилищу, — по таблице 3;

для объектов, входящих в состав хранилища, — по таблице 4.

Минимальные расстояния от устьев эксплуатационных

скважин, стволов и шурфов подземных резервуаров

до зданий и сооружений, не входящих в состав

хранилища нефти и нефтепродуктов

Здания и сооружения

от устьев скважин бесшахтных резервуаров в каменной соли

от устьев стволов, шурфов и скважин шахтных резервуаров в породах с положительной температурой, шахтных и бесшахтных резервуаров в многолетнемерзлых породах

Источник: propb.ru

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СниП 2.06.16-85 Серия основана в 1989 году

Подтопление: Комплексный гидрогеологический и инженерно-геологический процесс, при котором в результате изменения водного режима и баланса территории происходят повышения уровней (напоров) подземных вод и/или влажности грунтов, превышающие принятые для данного вида застройки критические значения и нарушающие необходимые условия строительства и эксплуатации объектов.

ТЕРМИНЫ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ СНиП

Инженерная защита — комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально-правовых мероприятий, обеспечивающих защиту объектов народного хозяйства и территории от затопления и подтопления, берегообрушения и оползневых процессов.

Системы инженерной защиты территории от затопления и подтопления — гидротехнические сооружения различного назначения, объединенные а единую территориальную систему, обеспечивающую инженерную защиту территории от затопления и подтопления.

Объекты инженерной защиты — отдельные сооружения инженерной защиты территории, обеспечивающие защиту народнохозяйственных объектов, населенных пунктов, сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов от затопления и подтопления.

Подтопление — повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов зоны аэрации, приводящие к нарушению хозяйственной деятельности на данной территории, изменению физических и физико-химических свойств подземных вод, преобразованию почвогрунтов, видового состава, структуры и продуктивности растительного покрова, трансформации мест обитания животных.

Затопление — образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод.

Техногенное затопление и подтопление — затопление и подтопление территории, вызванные в результате строительства и производственной деятельности.

Зона подпора подземных вод — область над водоносным пластом, в которой происходит повышение свободной поверхности подземных вод в случае их подпора, например, водохранилищем, рекой и т.д.

Зона подтопления — территория, подвергающаяся подтоплению в результате строительства водохранилищ, других водных объектов и застройки или в результате воздействия любой другой народнохозяйственной деятельности.

Подзоны сильного, умеренного и слабого подтопления — подтопленные природные территории, подразделяющиеся на:

подзону сильного подтопления с залеганием уровня грунтовых вод, приближающегося к поверхности и сопровождающегося процессом заболачивания и засоления верхних горизонтов почвы;

подзону умеренного подтопления с залеганием уровня грунтовых вод в пределах от 0,3-0,7 до 1,2-2,0 м от поверхности с процессами олуговения и засоления средних горизонтов почвы;

подзону слабого подтопления с залеганием грунтовых вод в пределах от 1,2-2,0 до 2,0-3,0 м в гумидной и до 5,0 м — в аридной зоне с процессами оглеения и засоления нижних горизонтов почвы.

Степень атмосферного увлажнения территории (коэффициент подземного стока) — доля атмосферных осадков, впитываемых почвой и питающих подземные воды данного района или территории.

Природные системы — пространственно ограниченная совокупность функционально взаимосвязанных живых организмов и окружающей их среды, характеризующаяся определенными закономерностями энергетического состояния, обмена и круговорота веществ.

Гидрографическая сеть — совокупность рек и других постоянно и временно действующих водотоков, а также водоемов на какой-либо территории.

Критериями опасности подтопления территории приняты глубина залегания УГВ первого от поверхности земли водоносного горизонта и характер развития процессов в почвогрунтах, вызванных подъемом УГВ на подтопляемых землях.

ПОВЫШЕНИЕ ПЛАНИРОВОЧНЫХ ОТМЕТОК

3.4. Искусственное повышение планировочных отметок поверхности территории осуществляется путем подсыпки или намыва грунта преимущественно на пойменных и заболоченных участках и может быть выполнено на вновь осваиваемых (незастроенных) территориях [3, 29].

Выбор отметок поверхности территории, спланированной в результате подсыпки или намыва, определяется величиной нормы осушения (которая, в свою очередь, зависит от положения бытового зеркала грунтовых вод, глубины заложения фундаментови коммуникаций), требованиями санитарного благоустройства и др.

При осуществлении искусственного повышения отметок территории необходимо соблюдать условия естественного дренирования подземных вод и не создавать их подпора. В частности, по тальвегам оврагов и водотоков, являющихся естественными дренами, необходимо прокладывать дренажные трубы и только после этого производить подсыпку или намыв грунта.

Грунты искусственной подсыпки являются хорошим аккумулятором влаги, вследствие чего необходимо в определенных случаях предусматривать устройство в них систем осушения. Необходимость осушения насыпных грунтов определяется фильтрационными свойствами насыпных (намывных), а также подстилающих грунтов естественного сложения.

При больших площадях подсыпки необходимо рассмотреть вопрос о применении в основании насыпного слоя систематического дренажа.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ДРЕНАЖИ

3.22. Вентиляционный дренаж предназначен для защиты от подтопления и увлажнения грунтовыми водами заглубленных частей зданий и сооружений, расположенных на слабопроницаемых грунтах. Осушающее действие его основано на создании в грунте градиента влагосодержания, под действием которого влага движется к стенке дрены, где испаряется и в парообразном виде уносится продуваемым по дрене воздухом в окружающую среду. Таким образом достигается осушение капиллярном каймы и снижение уровня грунтовых вод [12, 17].

В зависимости от плановой конструкции и взаимного расположения дренажа и защищаемого объекта различают линейный, кольцевой, пристенный и пластовый типы вентиляционных дренажей.

В состав вентиляционного дренажа входят водоприемная часть (дренажный элемент), каналы для подвода и отвода воздуха в дренажный элемент, смотровые колодцы и устройства для организации движения воздуха.

3.23. Основные конструктивные требования к вентиляционному дренажу заключаются в следующем:

обеспечить равномерное (без образования застойных зон) движение воздуха по дренам;

обеспечить устойчивость грунтов в зоне его контакта с дренажной засыпкой;

организовать движение воздуха так, чтобы он покидал дренажную систему в состоянии, близком к насыщенному;

обеспечить максимально возможную поверхность контакта воздуха и обдуваемого грунта (максимально развить поверхность дрены);

обеспечить минимально возможное сопротивление воздушного тракта движению воздуха.

Последовательное стремление удовлетворить перечисленным требованиям вызывает необходимость конструктивного оформления основного (водоприемного) элемента вентиляционного дренажа в виде заполненной грубозернистым материалом (щебень фракций 20 — 40, 30 — 50) дренажной щели, снабженной двумя коллекторами для подачи и отвода воздуха (рис. 29).

ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЕ ДРЕНАЖИ

3.37. Перехватывающие дренажи применяются для полного или частичного перехвата грунтовых вод, поступающих на защищаемую территорию со стороны водоразделов, водохранилищ, массивов орошения и т.п. При этом выделяют головной, отсечной, береговой дренажи. Дренажи такого типа могут быть горизонтальными, вертикальными или комбинированными. Одним из преимуществ перехватывающих дренажей является то, что они обычно устраиваются вне защищаемой территории, что особенно важно при предотвращении подтопления уже застроенных территорий [3, 42].

3.38. Головной однолинейный дренаж служит для перехвата грунтовых вод, поступающих со стороны водораздела. Такой дренаж располагают выше по потоку грунтовых вод от защищаемого участка. Устройство головного горизонтального дренажа наиболее эффективно при относительно неглубоком залегании водоупора. При глубоком залегании водоупора целесообразно устройство линейного ряда вертикальных дренажных скважин, а также комбинированного дренажа.

При наличии в гидрогеологическом разрезе хорошо проницаемых пород однолинейный дренаж может быть выполнен в виде вертикального ряда поглощающих скважин.

Схема головного дренажа приведена на рис. 35.

ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЕ ДРЕНАЖИ

3.37. Перехватывающие дренажи применяются для полного или частичного перехвата грунтовых вод, поступающих на защищаемую территорию со стороны водоразделов, водохранилищ, массивов орошения и т.п. При этом выделяют головной, отсечной, береговой дренажи. Дренажи такого типа могут быть горизонтальными, вертикальными или комбинированными. Одним из преимуществ перехватывающих дренажей является то, что они обычно устраиваются вне защищаемой территории, что особенно важно при предотвращении подтопления уже застроенных территорий [3, 42].

3.38. Головной однолинейный дренаж служит для перехвата грунтовых вод, поступающих со стороны водораздела. Такой дренаж располагают выше по потоку грунтовых вод от защищаемого участка. Устройство головного горизонтального дренажа наиболее эффективно при относительно неглубоком залегании водоупора. При глубоком залегании водоупора целесообразно устройство линейного ряда вертикальных дренажных скважин, а также комбинированного дренажа.

При наличии в гидрогеологическом разрезе хорошо проницаемых пород однолинейный дренаж может быть выполнен в виде вертикального ряда поглощающих скважин.

Схема головного дренажа приведена на рис. 35.

КОНСТРУКЦИИ ДРЕНАЖЕЙ

4.5. Всякое дренажное сооружение конструктивно состоит из двух основных элементов — водоприемного и водоотводящего. Первый из них обеспечивает прием воды из водоносного пласта, второй — отвод поступившей воды за пределы осушаемой территории. Отвод воды может быть самотечным или принудительным в зависимости от конкретной обстановки.

По характеру пространственного расположения водоприемного и водоотводящего конструктивных элементов дренажей последние подразделяются на горизонтальные, вертикальные и комбинированные.

Горизонтальные дренажи

4.6. Горизонтальный гравитационный дренаж является наиболее распространенным видом дренажа, применяется для защиты от подтопления грунтовыми водами значительных территорий, небольших участков или отдельных сооружений и, как самостоятельный элемент инженерной зашиты, обычно укладывается на глубинах до 6 — 8 м. В ряде случаев, например при устройстве сопутствующих дренажей различных коммуникаций и тоннелей или дренажей, укладываемых внутри контура заглубленной части сооружения, а также при устройстве лучевых дренажей горизонтальные дрены могут укладываться и на глубину, значительно превышающую указанную.

В современных условиях промышленной и городской застройки обычно устраивается закрытый дренаж трубчатого тина, хотя при определенных обстоятельствах не исключается применение и открытого горизонтального дренажа в виде траншеи или канала.

Разновидностью горизонтального дренажа является пластовый дренаж.

4.7. В современной практике строительства горизонтальных трубчатых дренажей на промышленных и городских территориях применяются три основных конструктивных типа:

традиционной конструкции с трубчатой основой из керамических, асбестоцементных, бетонных, чугунных, реже пластмассовых труб (табл. 24) с двумя-тремя слоями фильтрующей обсыпки из рыхлого сортированного материала — песка, гравия, щебня (рис. 37);

с трубчатой основой и фильтрующими обертками из различного типа тканых и нетканых минеральных или полимерных материалов (рис. 38); эти обертки могут применяться как самостоятельно, так и в сочетании с обсыпками из рыхлых материалов;

с применением трубофильтров (рис. 39) в сочетании с одним слоем песчаной обсыпки, или с фильтрующей оберткой, или без таковых.

Крупность материала и количество слоев рыхлых обсыпок в дренажах традиционной конструкции подбирается по соответствующим методикам в зависимости от условий дренирования, вида дренируемого грунта и выбранных форм и размеров водоприемных отверстий.

4.8. Прием воды из пласта производится либо через стыковые зазоры между дренажными трубами, либо через круглые отверстия или щелевые пропилы в стенке трубы. Пробивать отверстия в стенке труб запрещается. В последнее время для соединения дренажных труб применяют также эластичные пластмассовые (полиэтилен, капрон) муфты с отверстиями, выполняющими роль водоприемных.

Конструкция соединительной полиэтиленовой муфты и дрены с применением таких муфт представлены на рис. 40, 41, а параметры таких муфт даны в табл. 25.

Варианты выполнения трубчатых горизонтальных дренажей традиционной конструкции показаны на рис. 37 [1, 3, 42].

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Дренажные системы на подтопленных территориях должны обеспечить требуемое снижение уровней грунтовых вод, которое определяется заглублением подвальных помещений, тоннелей, коммуникаций и других подземных сооружений, а при защите значительных по площади территорий — нормой осушения.

При защите от подземных вод заглубленных сооружений пониженный уровень грунтовых вод должен находиться ниже основания этих сооружений не менее чем на высоту капиллярного поднятия воды в осушаемых грунтах. Плановое расположение дренажа того или иного типа зависит от того, застроена защищаемая территория или только предусматривается к строительному освоению.

В первом случае (т.е. на застроенных территориях) размещение дренажных сооружений определяется взаимным расположением зданий, сооружений, коммуникаций. Дренажная система трассируется по участкам, свободным от застройки, хотя такое расположение ее с точки зрения гидродинамических условий работы может оказаться далеко не наилучшим. Во втором случае (т.е. на территориях, подлежащих застройке) размещение дренажа обосновывается гидрогеологическими и технико-экономическими расчетами [42].

Тип применяемого дренажа — горизонтальный, вертикальный или комбинированный — зависит главным образом от литологического строения дренируемых грунтов, а на застроенных площадях и от степени плотности и характера застройки. Предпочтение всегда следует отдавать горизонтальному дренажу как наиболее удобному и экономичному при эксплуатации.

5.2. Гидрогеологические расчеты включают в себя определение притока воды, положения сниженных уровней, времени достижения требуемых понижений на дренируемой территории, в том числе в самих дренах, а иногда междренных расстояний. Во многих случаях междренные расстояния выбираются исходя из технических возможностей прокладки дрен, тогда возникает задача о величине необходимого понижения в них, т.е. заглубления дрен.

Для подтопленных территорий наиболее характерно двухслойное строение водоносных пластов, нижний слой которых обладает большей проницаемостью, чем верхний. Свободная поверхность грунтовых вод обычно располагается в пределах верхнего слоя, мощность которого, как правило, достаточно велика (до 10 — 15 м и более). В отдельных случаях могут быть выделены и пласты с напорным питанием, однако такие схемы не типичны и в практике дренирования сравнительно редко представляют практический интерес.

В практике проектирования и строительства приходится иметь дело с совершенными и несовершенными дренажами. Как правило, дренажи вертикального типа являются совершенными, среди горизонтальных дренажей преобладают несовершенные. Совершенные горизонтальные дренажи устраиваются в однословных или близких к ним водоносных пластах малой мощности при залегании водоупора на глубине не более 8 — 10 м. В однослойных пластах большой мощности, а также в двухслойных пластах дренаж является несовершенным. В последнем случае дрена перерезает верхний (обычно слабопроницаемый) слой и вскрывает нижний. Лишь в тех случаях, когда подошва нижнего слоя двухслойного пласта залегает на глубине не более 8 — 10 м, горизонтальный дренаж может быть совершенным.

5.3. При гидрогеологических расчетах дренажных систем учитываются строение водоносных горизонтов и характер их границ, условия естественного и техногенного (дополнительного) питания и дренирования подземных вод, а также степень гидродинамического несовершенства дренажных сооружений. Особое внимание необходимо уделять дополнительному инфильтрационному питанию грунтовых вод. Интенсивность этого питания w достаточно велика и на отдельных участках достигает 10 -2 м/сут, в среднем же колеблется в пределах 5 · 10 -3 — 5 · 10 -4 м/сут, существенно увеличиваясь в период весеннего снеготаяния. Расчетные значения величины дополнительной инфильтрации приведены в разд. 2.

5.4. Горизонтальный дренаж в подавляющем большинстве случаев является самотечным, в дренах в процессе их эксплуатации поддерживается постоянный уровень воды, поэтому расчетные зависимости должны удовлетворять этому условию. Вертикальный дренаж может работать как в режиме постоянного уровня воды в скважинах, так и при постоянном притоне.

Режим работы скважин определяется проницаемостью грунтов. В хорошо проницаемых пластах водопонизительные скважины чаше всего в начальные промежутки времени работают при режиме постоянного притока, определяемого производительностью насосного оборудования. В слабопроницаемых грунтах и при самоизливе скважины работают в режиме постоянного уровня воды.

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ

ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ И ПОДТОПЛЕНИЯ

СНиП 2.06.15-85

ГОССТРОЙ СССР

Госстрой СССР

Настоящие строительные нормы и правила распространяются на проектирование систем, объектов и сооружений инженерной защиты от затопления и подтопления территорий населенных пунктов, промышленных, транспортных, энергетических и коммунально-бытовых объектов, месторождений полезных ископаемых и горных выработок, сельскохозяйственных и лесных угодий, природных ландшафтов.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При проектировании инженерной защиты территории от затопления и подтопления надлежит разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение затопления и подтопления территорий в зависимости от требований их функционального использования и охраны природной среды или устранение отрицательных воздействий затопления и подтопления.

Защита территории населенных пунктов, промышленных и коммунально-складских объектов должна обеспечивать:

· бесперебойное и надежное функционирование и развитие городских, градостроительных, производственно-технических, коммуникационных, транспортных объектов, зон отдыха и других территориальных систем и отдельных сооружений народного хозяйства;

· нормативные медико-санитарные условия жизни населения;

· нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия защищаемых территорий.

1.2. В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

В состав проекта инженерной защиты территории надлежит включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий и летних паводков.

1.5. При оценке отрицательных воздействий подтопления территории следует учитывать глубину залегания грунтовых вод, продолжительность и интенсивность проявления процесса, гидрогеологические, инженерно-геологические и геокриологические, медико-санитарные, геоботанические, зоологические, почвенные, агрохозяйственные, мелиоративные, хозяйственно-экономические особенности района защищаемой территории.

При оценке ущерба от подтопления необходимо учитывать застройку территории, классы защищаемых сооружений и объектов, ценность сельскохозяйственных земель, месторождений полезных ископаемых и природных ландшафтов.

1.7. При инженерной защите городских и промышленных территорий следует учитывать отрицательное влияние подтопления на:

· изменение физико-механических свойств грунтов в основании инженерных сооружений и агрессивность грунтовых вод;

· надежность конструкций зданий и сооружений, в том числе возводимых на подрабатываемых и ранее подработанных территориях;

· устойчивость и прочность подземных сооружений при изменении гидростатического давления грунтовой воды;

· коррозию подземных частей металлических конструкций, трубопроводных систем, систем водоснабжения и теплофикации;

· надежность функционирования инженерных коммуникаций, сооружений и оборудования вследствие проникания воды в подземные помещения;

· проявление суффозии и эрозии;

· санитарно-гигиеническое состояние территории;

· условия хранения продовольственных и непродовольственных товаров в подвальных и подземных складах.

1.9. Инженерная защита территории от затопления и подтопления должна быть направлена на предотвращение или уменьшение народнохозяйственного, социального и экологического ущерба, который определяется снижением количества и качества продукции различных отраслей народного хозяйства, ухудшением гигиенических и медико-санитарных условий жизни населения, затратами на восстановление надежности объектов на затапливаемых и подтопленных территориях.

1.11. Проект сооружений инженерной зашиты должен обеспечивать:

· надежность защитных сооружений, бесперебойность их эксплуатации при наименьших эксплуатационных затратах;

· возможность проведения систематических наблюдений за работой и состоянием сооружений и оборудования;

· оптимальные режимы эксплуатации водосбросных сооружений;

· максимальное использование местных строительных материалов и природных ресурсов.

· Выбор вариантов сооружений инженерной зашиты должен производиться на основании технико-экономического сопоставления показателей сравниваемых вариантов.

1.15. Сооружения, регулирующие поверхностный сток на защищаемых от затопления территориях, следует рассчитывать на расчетный расход поверхностных вод, поступающих на эти территории (дождевые и талые воды, временные и постоянные водотоки), принимаемый в соответствии с классом защитного сооружения.

1.17. При защите территорий от затопления и подтопления, вызванного строительством гидроэнергетических и водохозяйственных объектов, технико-экономическое обоснование инженерной защиты I и II классов следует выполнять на основе технико-экономических расчетов согласно рекомендуемому приложению 1.

Обоснование сооружений инженерной защиты при проектировании водохозяйственных объектов республиканского, краевого, областного и местного значения, а также сооружений инженерной защиты III и IV классов следует выполнять на основе «Нормативных стоимостей освоения новых земель взамен изымаемых для несельскохозяйственных нужд», утвержденных советами министров союзных республик.

2. КЛАССЫ СООРУЖЕНИЙ

ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ

2.1. Классы сооружений инженерной защиты назначаются, как правило, не ниже классов защищаемых объектов в зависимости от народнохозяйственной значимости.

2.2. Классы постоянных гидротехнических сооружений инженерной защиты водоподпорного типа следует назначать в соответствии с требованиями СНиП II-50-74 и в зависимости от характеристики защищаемой территории по обязательному приложению 2 настоящих норм.

2.3. Классы защитных сооружений неводоподпорного типа (руслорегулирующие и стокорегулирующие, дренажные системы и т.д.) следует назначать в соответствии с «Правилами учета степени ответственности зданий, сооружений при проектировании конструкций», утвержденными Госстроем СССР.

Расчетные условия для проектирования принимаются по СНиП II-50-74 в соответствии с принятым классом.

2.7. Нормы осушения (глубины понижения грунтовых вод, считая от проектной отметки территории) при проектировании защиты от подтопления принимаются в зависимости от характера застройки защищаемой территории в соответствии с табл. 1.

| Характер застройки | Норма осушения, м |

| 1. Территории крупных промышленных зон и комплексов | До 15 |

| 2. Территории городских промышленных зон, коммунально-складских зон, центры крупнейших, крупных и больших городов | 5 |

| 3. Селитебные территории городов и сельских населенных пунктов | 2 |

| 4. Территории спортивно-оздоровительных объектов и учреждений обслуживания зон отдыха | 1 |

| 5. Территории зон рекреационного и защитного назначения (зеленые насаждения общего пользования, парки, санитарно-защитные зоны) | 1 |

Нормы осушения на сопряженных городских, сельскохозяйственных и других территориях, используемых различными землепользователями, определяются с учетом требований каждого землепользователя.

2.8. Классы защитных сооружений от подтопления следует назначать в зависимости от норм осушения и расчетного понижения уровня грунтовых вод по табл. 2.

Нормы осушения, м

Расчетное понижение уровня грунтовых вод, м, для классов сооружений

Защиту от подтопления подземных сооружений (подвалов, подземных переходов, тоннелей и т.д.) надлежит обеспечивать защитными гидроизоляционными покрытиями или устройством фильтрующих призм, пристенных и пластовых дренажей.

ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И ДРЕНАЖИ

5.19. При проектировании дренажных систем для предотвращения или ликвидации подтопления территорий надлежит выполнять требования настоящих норм, а также СНиП 2.06.14-85

5.20. При проектировании дренажных систем предпочтение следует отдавать системам дренажа с отводом воды самотеком. Дренажные системы с принудительной откачкой воды требуют дополнительного обоснования.

В зависимости от гидрогеологических условий надлежит применять горизонтальные, вертикальные и комбинированные дренажи.

5.21. Дренажная система должна обеспечивать требуемый по условиям защиты уровенный режим грунтовых вод: на территориях населенных пунктов — в соответствии с требованиями настоящих норм, а на сельскохозяйственных землях — в соответствии с требованиями СНиП II-52-74.

5.22. Применение дренажной системы следует обосновывать изучением водного, а для аридной зоны — и солевого баланса грунтовых вод.

При одностадийном проектировании необходимо производить расчеты и анализ причин и последствий подтопления, указанных в п. 1.6. При двухстадийном проектировании на основе данных геологических и гидрогеологических изысканий и результатов исследований, полученных на первой стадии с учетом характера застройки и перспективы освоения защищаемой территории, надлежит определять расположение дренажной сети в плане, глубину заложения и сопряжение отдельных дренажных линий между собой.

Гидрогеологическими расчетами для выбранных схем дренажей должны устанавливаться:

· оптимальное положение береговых, головных и других дрен по отношению к дамбе или к границам фундаментов из условия минимальных значений их дебитов;

· необходимая глубина заложения дрен и расстояние между ними, расход дренажных вод, в том числе подлежащих перекачке;

· положение депрессионной кривой на защищаемой территории.

5.23. Выполнение горизонтального дренажа открытым траншейным и бестраншейным способом определяется экономической целесообразностью. В случае устройства открытых горизонтальных дренажей при глубине до 4 м от поверхности земли следует учитывать глубину промерзания грунтов, а также возможность их зарастания.

5.24. Во всех случаях применения вертикального дренажа его водоприемную часть следует устраивать в грунтах с высокой водопроницаемостью.

5.25. Открытые дренажные каналы и траншеи следует устраивать в тех случаях, когда требуется осушение значительных по площадям территорий с одно-, двухэтажной застройкой небольшой плотности. Их применение также возможно и для защиты от подтопления наземных транспортных коммуникаций.

Расчет открытого (траншейного) горизонтального дренажа следует производить с учетом совмещения его с нагорным каналом или коллектором водоотводящей системы. Профиль траншейного дренажа в этом случав надлежит подбирать по расчетному расходу поверхностного стока воды при самотечном осушении территории.

Для крепления откосов открытых дренажных канав и траншей необходимо использовать бетонные или железобетонные плиты или каменную наброску. В укрепленных откосах надлежит предусматривать дренажные отверстия.

В закрытых дренажах в качестве фильтра и фильтровой обсыпки следует применять песчано-гравийную смесь, керамзит, шлак, полимерные и другие материалы.

Дренажные воды следует отводить по траншеям или каналам самотеком. Устройство водосборных резервуаров с насосными станциями перекачки целесообразно в тех случаях, когда рельеф защищаемой территории имеет болев низкие отметки, чем уровень воды в ближайшем водном объекте, куда должен отводиться поверхностный сток с защищаемой территории.

Образование верховодки на водонепроницаемых линзах в зоне аэрации

2.11. В пределах зоны аэрации, как правило, весьма часто встречаются линзы водоупорных пород, на которых происходит скопление инфильтрующейся воды (рис. 1), с образованием верховодки. При периодическом поступлении инфильтрационного питания формирующаяся на таких линзах верховодка носит временный характер, а при постоянной инфильтрации образуется техногенная линза грунтовых вод (техногенная верховодка). Плановые размеры техногенной верховодки определяются контурами линзы водоупорных пород, максимальная высота слоя воды зависит от проницаемости пород и интенсивности инфильтрации.

2.12. В случае вытянутых в плане водоупорных линз (когда их длина более чем в 5 раз превышает ширину) фильтрацию воды в плане можно считать плоской. Процесс формирования верховодки (рис. 1, а) описывается формулой

mn — корни уравнения mn tg mn = Bi.

Предельное (стационарное) положение уровня воды техногенной верховодки находится по зависимости

Рис. 1. Схемы к формированию техногенной верховодки в зоне аэрации на непроницаемых линзах удлиненной (а) и округлой (б) в плане формы.

2.13. Прямоугольные или округлые в плане водоупорные линзы при расчетах необходимо заменить круглыми с приведенным радиусом R (рис. 1, б), метод определения которого указан выше.

Первые шесть корней этого уравнения приведены в прил. 3. Ряд в формуле (4) сходится очень быстро и при расчетах можно ограничиться двумя-тремя членами.

Предельное (стационарное) положение техногенной верховодки рассчитывается по формуле

Формулы (2) и (6) показывают, что процесс формирования верховодки очень быстро стабилизируется.

2.14. Техногенные водоносные горизонты формируются на первом от поверхности земли региональном водоупоре (рис. 2) под влиянием дополнительного инфильтрационного питания. При этом на водоупоре происходит постепенное накопление воды с образованием увеличивающегося во времени купола грунтовых вод в зоне действия дополнительной инфильтрации.

Растекание этого купола происходит по водоупору и замедляет процесс повышения уровней. Процесс формирования техногенного водоносного горизонта зависит от интенсивности, формы и плановых размеров источника дополнительной инфильтрации, в пластах неограниченных в плане размеров он всегда является нестационарным.

2.15. При поступлении дополнительной инфильтрации в пределах полосы шириной 2L (см. рис. 2, а)

Рис. 2. Схемы к формированию техногенного водоносного горизонта на региональном водоупоре в первоначально сухих грунтах при поступлении инфильтрации из источника полосообразной (а) и круглой (б)в плане формы

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СниП 2.06.16-85 Серия основана в 1989 году

ПРОГНОЗЫ ПОДТОПЛЕНИЯ И РАСЧЕТ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ

НА ЗАСТРАИВАЕМЫХ И ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ Москва Стройиздат

1991

Подтопление: Комплексный гидрогеологический и инженерно-геологический процесс, при котором в результате изменения водного режима и баланса территории происходят повышения уровней (напоров) подземных вод и/или влажности грунтов, превышающие принятые для данного вида застройки критические значения и нарушающие необходимые условия строительства и эксплуатации объектов.

ТЕРМИНЫ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ СНиП

Инженерная защита — комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально-правовых мероприятий, обеспечивающих защиту объектов народного хозяйства и территории от затопления и подтопления, берегообрушения и оползневых процессов.

Системы инженерной защиты территории от затопления и подтопления — гидротехнические сооружения различного назначения, объединенные а единую территориальную систему, обеспечивающую инженерную защиту территории от затопления и подтопления.

Объекты инженерной защиты — отдельные сооружения инженерной защиты территории, обеспечивающие защиту народнохозяйственных объектов, населенных пунктов, сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов от затопления и подтопления.

Подтопление — повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов зоны аэрации, приводящие к нарушению хозяйственной деятельности на данной территории, изменению физических и физико-химических свойств подземных вод, преобразованию почвогрунтов, видового состава, структуры и продуктивности растительного покрова, трансформации мест обитания животных.

Затопление — образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод.

Техногенное затопление и подтопление — затопление и подтопление территории, вызванные в результате строительства и производственной деятельности.

Зона подпора подземных вод — область над водоносным пластом, в которой происходит повышение свободной поверхности подземных вод в случае их подпора, например, водохранилищем, рекой и т.д.

Зона подтопления — территория, подвергающаяся подтоплению в результате строительства водохранилищ, других

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Источник: cyberpedia.su

Строительные нормы для подземного строительства

III Ежегодный градостроительный конкурс Минстроя России. Номинация «Лучший реализованный проект комплексного освоения территорий». Заявка № 34

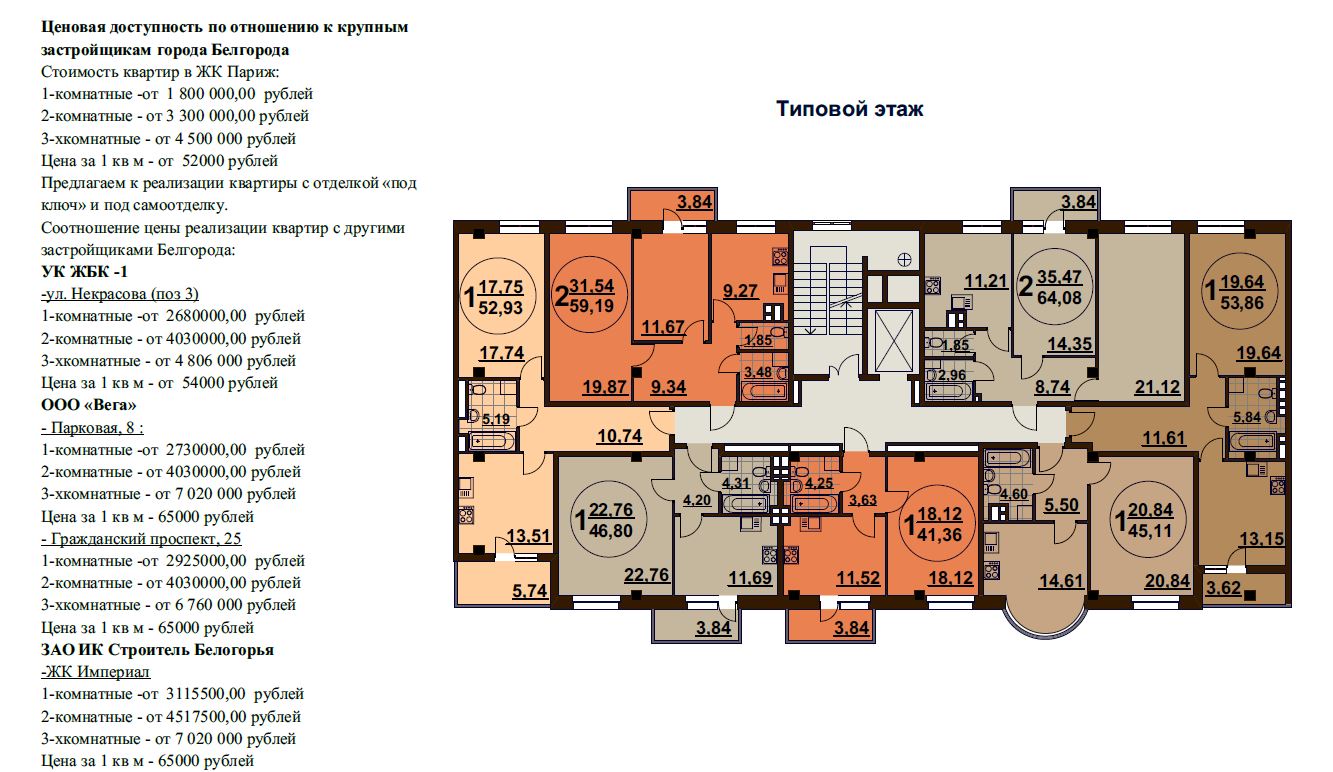

Разрешений на ввод в эксплуатацию нет. Разрешения на строительство на 51 047,89 м 2 .

Краткое описание проекта

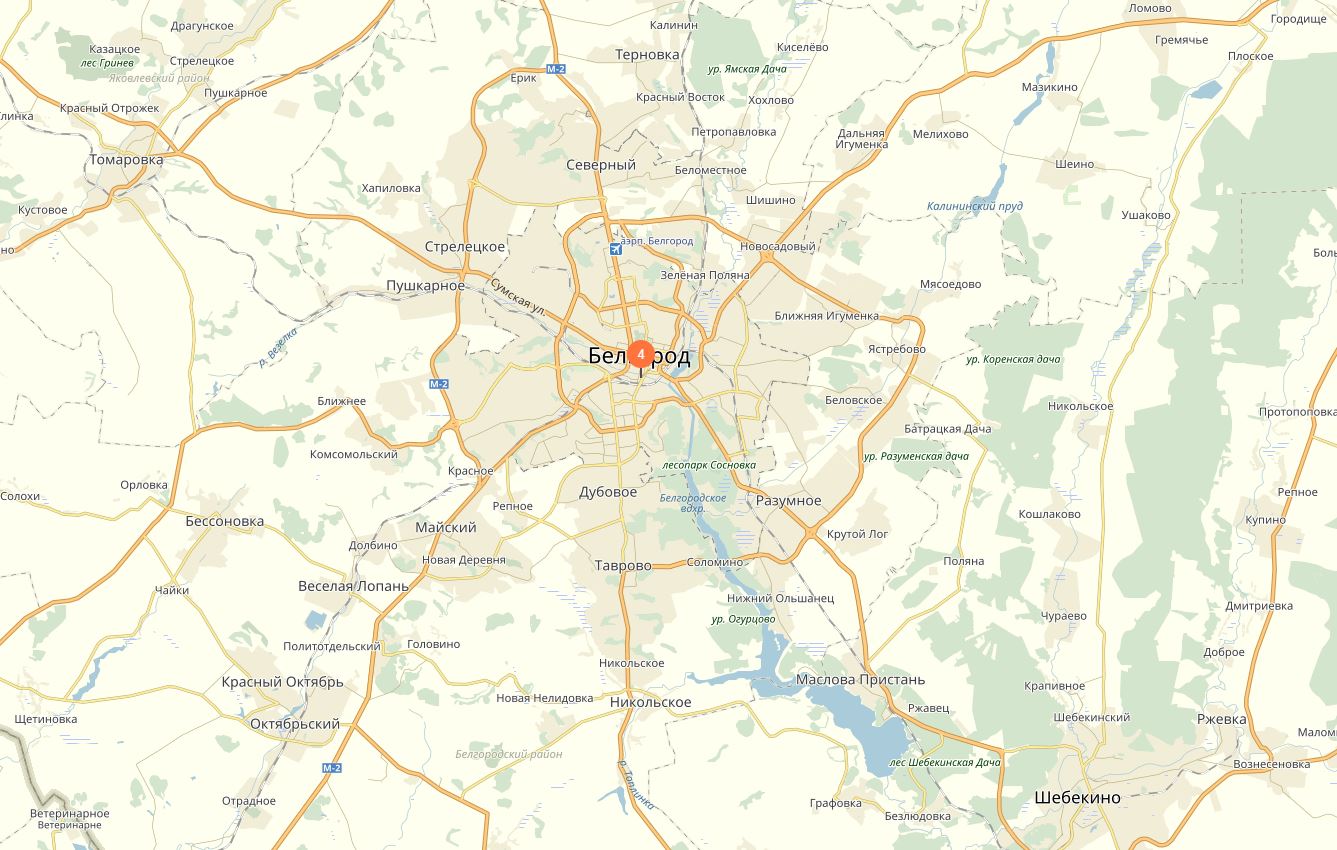

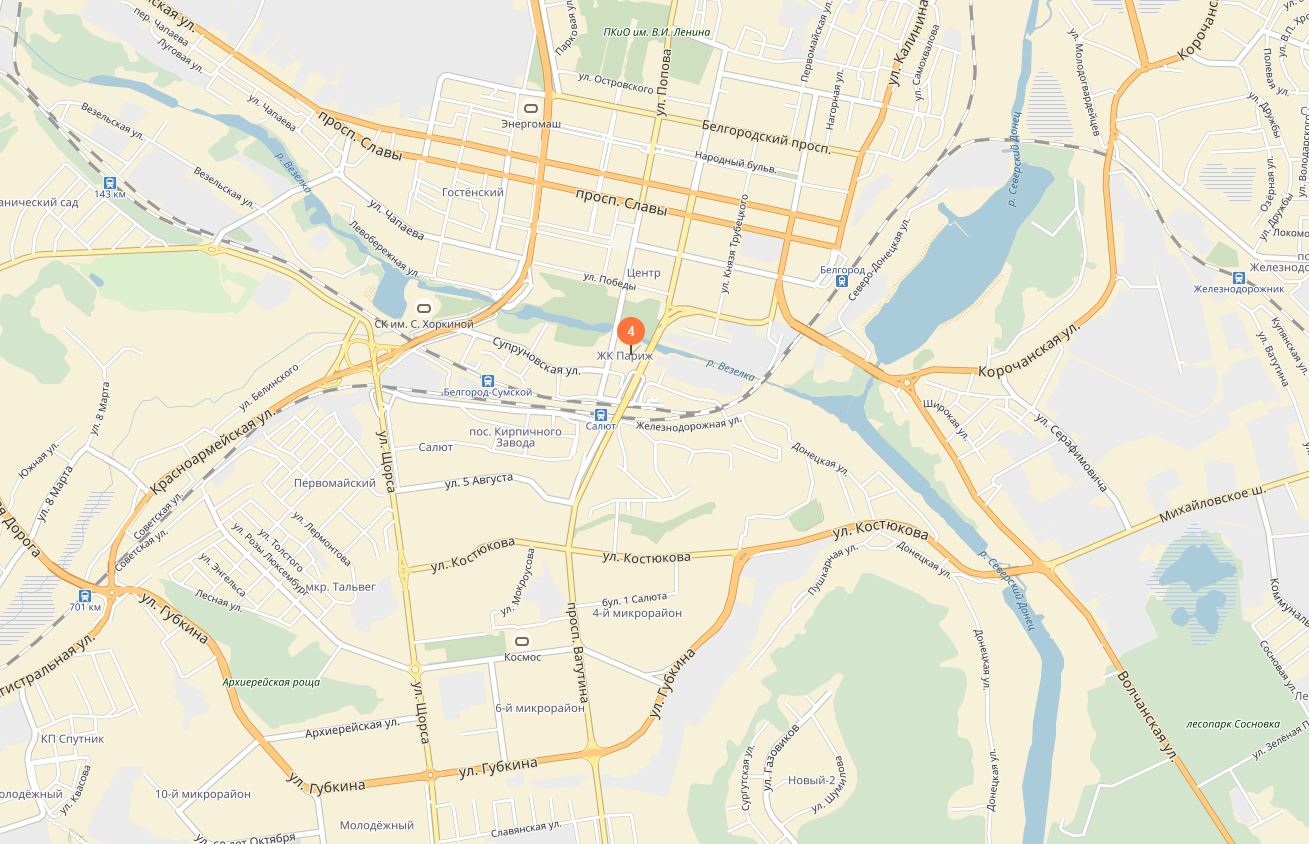

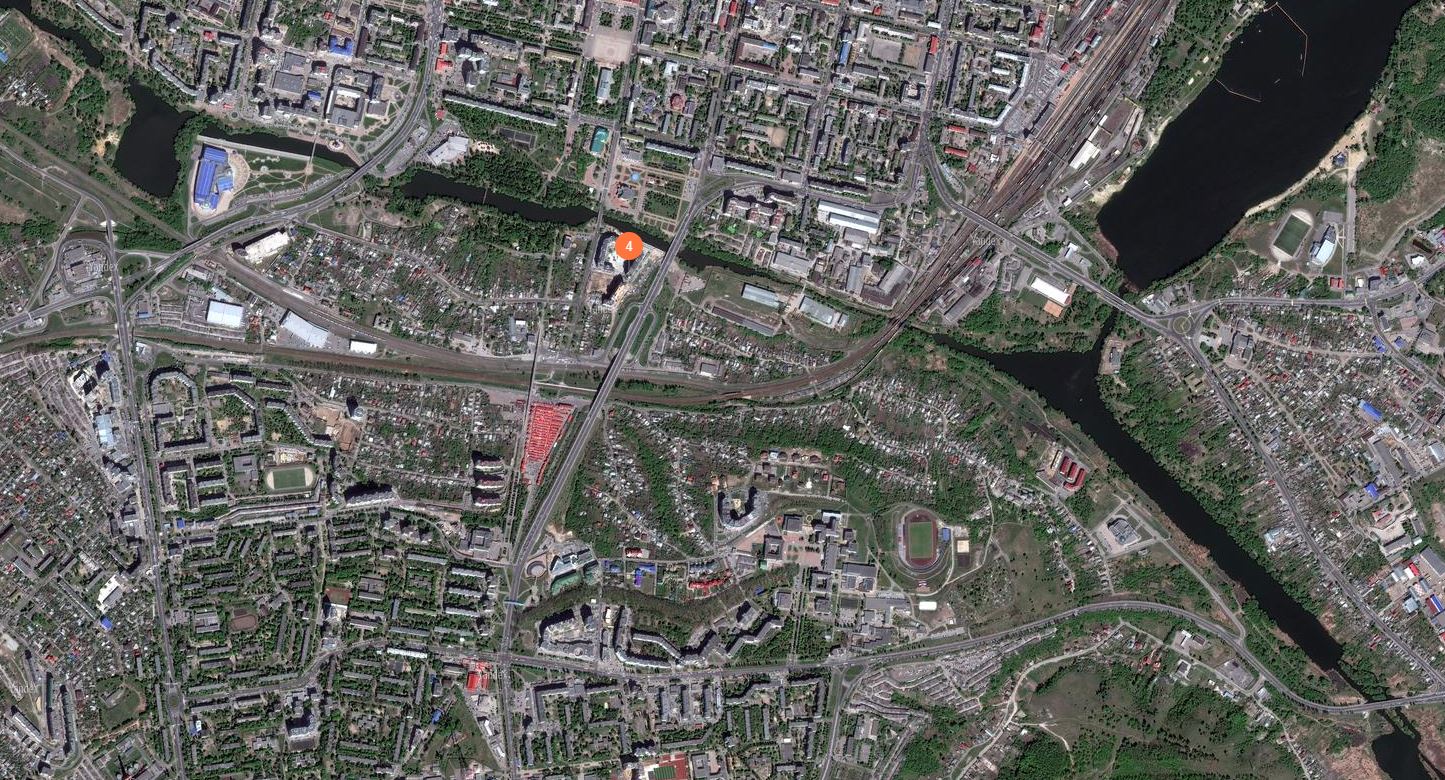

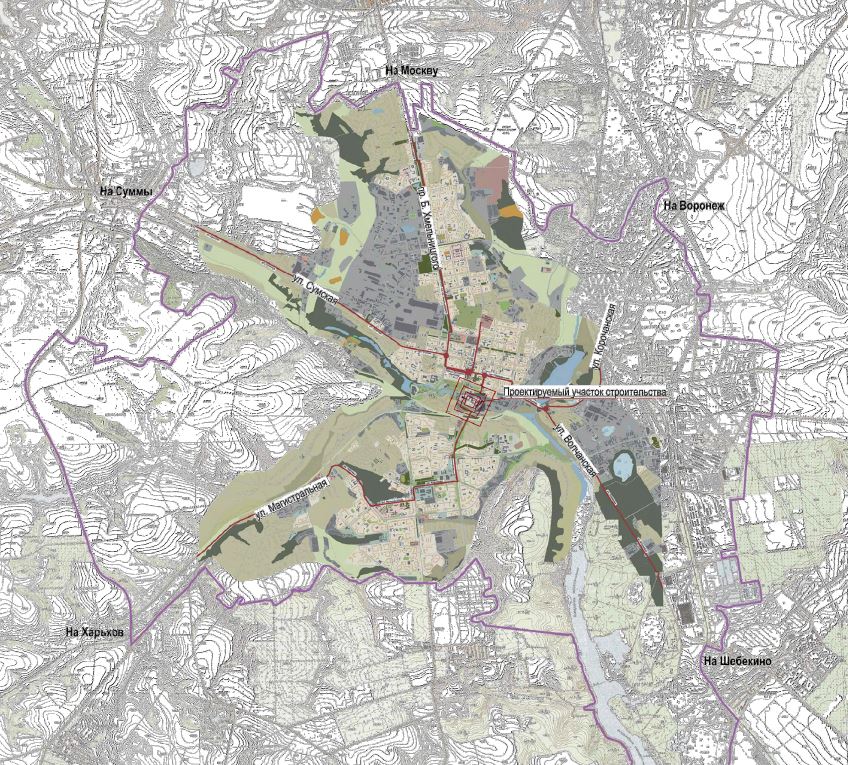

Строящийся жилой квартал располагается на земельном участке в центральной части города на правом берегу р.Везелка, в нижнем ее течении. В проекте предусмотрено размещение комплекса жилой многоэтажной и среднеэтажной застройки с централизованной инженерной инфраструктурой. Застройка квартала по периметру осуществляется 2-мя многосекционными жилыми домами переменной этажности от 7 до 12 с встроенно-пристроенными 1-2 этажными нежилыми помещениями коммерческого назначения, встроенно-пристроенными детскими дошкольными учреждениями и подземным паркингом на 484 м/м.

О заявителе

Критерии оценки проекта

1. Ценовая доступность (соотношение цены продажи квартир со средними ценами на первичном рынке жилья региона)

2. Уровень завершения реализации проекта

3. Отсутствие в непосредственной близости объектов вредного воздействия на окружающую среду (источников шума, вибрации, магнитных полей, радиационного воздействия, загрязнения почв, воздуха, воды и иных вредных воздействий)

Формируемая жилая среда отвечает современным социальным, гигиеническим и градостроительным требованиям, обеспечивается условиями безопасной среды обитания по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, градостроительным характеристикам жилых территорий.

4. Удобство местоположения застройки для жителей, транспортная доступность

Транспортная структура проектируемого участка формируется существующими жилыми улицами

города:

— магистралью общегородского значения- проспект

Ватутина;

-магистралью районного значения транспортно-пешеходной улицей Харьковская переходящая в улицу

Попова;

-улицами в жилой застройке- улица Зареченская.

Проектируемые проезды организуют подъезды автомобилей к жилым зданиям и объектам культурно-бытового назначения. Въезд- выезд в жилой квартал осуществляется с ул.Харьковская и ул.Ватутина.

Территория жилого района будет обслуживаться городским транспортом (автобус) и маршрутным такси (ПАЗ, Газель и др.) по ул.Харьковская переходящую в одну из центральных улиц города — ул.Попова соединяющую северную часть города с центральными улицами. Для передвижения пешеходов внутри жилого квартала в проекте предусмотрено большое количество тротуаров соединяющих разные функциональные зоны. Для отдыха жителей квартала близ воды реки Везёлка запроектирована набережная между ул. Харьковская и пр. Ватутина длиной 217,5м. и шириной пешеходной зоны 3м.

Прекрасная транспортная и пешеходная доступность всех основных достопримечательных мест города:

-Музей- диорама «Курская битва» (непосредственно напротив проектируемого объекта);

-Белгородский государственный художественный музей;

-Белгородский государственный историко-краеведческий музей.

Для прогулок и отдыха на свежем воздухе на правом берегу реки Везелка начинается большая зона отдыха- городской парк Победы. Из окон проектируемого квартала открывается прекрасный вид на исторические достопримечательности центральной части города .

5. Уровень обеспеченности школами, их территориальная доступность

Школьники жилого квартала могут обучаться в школах № 4, 47 или 5-ой гимназии , которые расположены в пешеходной доступности 300-500 м.

6. Уровень обеспеченности детскими садами, их территориальная доступность

На территории застройки расположен встроенный детский сад на 75 мест.

7. Уровень обеспеченности поликлиниками и иными объектами здравоохранения, их территориальная доступность

Информация в презентации отсутствует.

8. Уровень обеспеченности объектами физической культуры и спорта, территориями для массового отдыха населения (парки, леса, водоемы и т.п.), их доступность

Помещения коммерческого назначения, размещаемые в квартале, имеют общегородское значение и с учетом принятой структуры могут предусматривать ряд функций: торговая, спортивная, культурно- просветительская, офисная, бытовое обслуживание.

Внутренний двор квартала -особая гордость проекта. Территория с бесконечными возможностями для приятного времяпровождения на любой вкус. Здесь есть, где погулять с малышом в коляске, поиграть детям постарше, пообщаться с друзьями-соседями.

Для отдыха жителей квартала близ воды реки Везёлка запроектирована набережная, располагается городской парк Победы.

9. Уровень обеспеченности дворовыми пространствами

Комплекс состоит из двух больших «П»- образных корпусов, которые образуют замкнутое дворовое пространство. З амечательная особенность двора, это реализация концепции «двор без автомобилей», так как предусмотрено строительство подземного паркинга под всей дворовой территорией.

Внутренний двор квартала «Париж» — это прекрасно обустроенная и надежно охраняемая территория с живописным ландшафтным дизайном. Особое внимание уделено качеству благоустройства. Наличие подземного паркинга позволило освободить всю дворовую территорию и отдать ее жителям, с устройством детских игровых городков, прогулочных дорожек, спортивных площадок, уютных мест для тихого отдыха. На каждого жителя комплекса приходится 8 кв.м дворовой территории, а также по 6 кв.м. благоустроенной территории по периметру застройки.

10. Уровень обеспеченности парковочными местами

Для хранения автомобилей индивидуальных владельцев в квартале запроектированы открытые автостоянки на 272 м/м, подземный паркинг на 484 м/м и открытая двухуровневая автостоянка на 106 м/м по ул.Ватутина. Расчет автостоянок ведется из соотношения 1:1 для постоянного хранения и 1:0,5 для открытых гостевых мест к количеству квартир. Количество стояночных мест для жилого квартала соответствует установленным нормативам.

11. Применение решений, обеспечивающих безбарьерную среду для доступа маломобильных групп населения к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, объектам торговли

Особое внимание при строительстве жилого комплекса уделено возможности безприпятственного доступа населения к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, объектам торговли. Для решения этой задачи применены следующие решения:

— для доступа в нежилые помещения первых этажей отметка пола находится на уровне тротуара;

— для доступа в встроенный детский сад выполнены пандусы с поручнями;

— для доступа к входным группам жилого дома, также выполнены пандусы с поручнями;

— для доступа в подземный паркинг предусмотрен опуск лифтов на уровень пола паркинга.

12. Применение решений, позволяющих повысить уровень безопасности проживания

Для обеспечения безопасности проживания в жилом комплексе предусмотрены следующие мероприятия:

-закрытая дворовая территория;

-круклосуточная централизованная служба охраны;

-видеодомофоны;

-служба консъержей в каждом подъезде;

-комплексная система видеонаблюдения на всей территории.

13. Применение решений, направленных на повышение энергоэффективности жилых домов

В соответствии с энергетическим паспортом здания, составленого на основе результатов обязательного расчетно-экспериментального контроля нормируемых энергетических показателей жилой комплекс по классу энергоэффективности здания

относится к классу А (очень высокий). Это достигнуто в результате применения энергоэффективных и энергосберегающих проектных и строительных решений. В том числе:

— наружные стены из газосиликатных блоков толщиной 375 мм. с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, а также с штукатуркой по дополнительному слою утеплителя из минераловатной плиты, толщиной 50 мм.;

— окна с двойными стеклопакетами и высокотехнологичные витражи от одного из лидеров в производстве фасадных витражных систем фирмы «SCHÜCO», с заполненными инертным газом аргон стеклопакетами, с энергоэффективным стеклом от известной компании «GURDIAN», что позволяет обеспечить сохранение тепла внутри помещения, избавить от лишнего солнечного нагрева, обеспечить высокую звукоизоляцию, а средняя степень зеркальности дает защиту находящихся внутри помещения жильцов от внимания с улицы;

— отопление осуществляется от крышной котельной, поквартирный учет теплоснабжения, горячей и холодной воды, а также применение металлопластиковых труб и биметаллическихотопительных приборов.

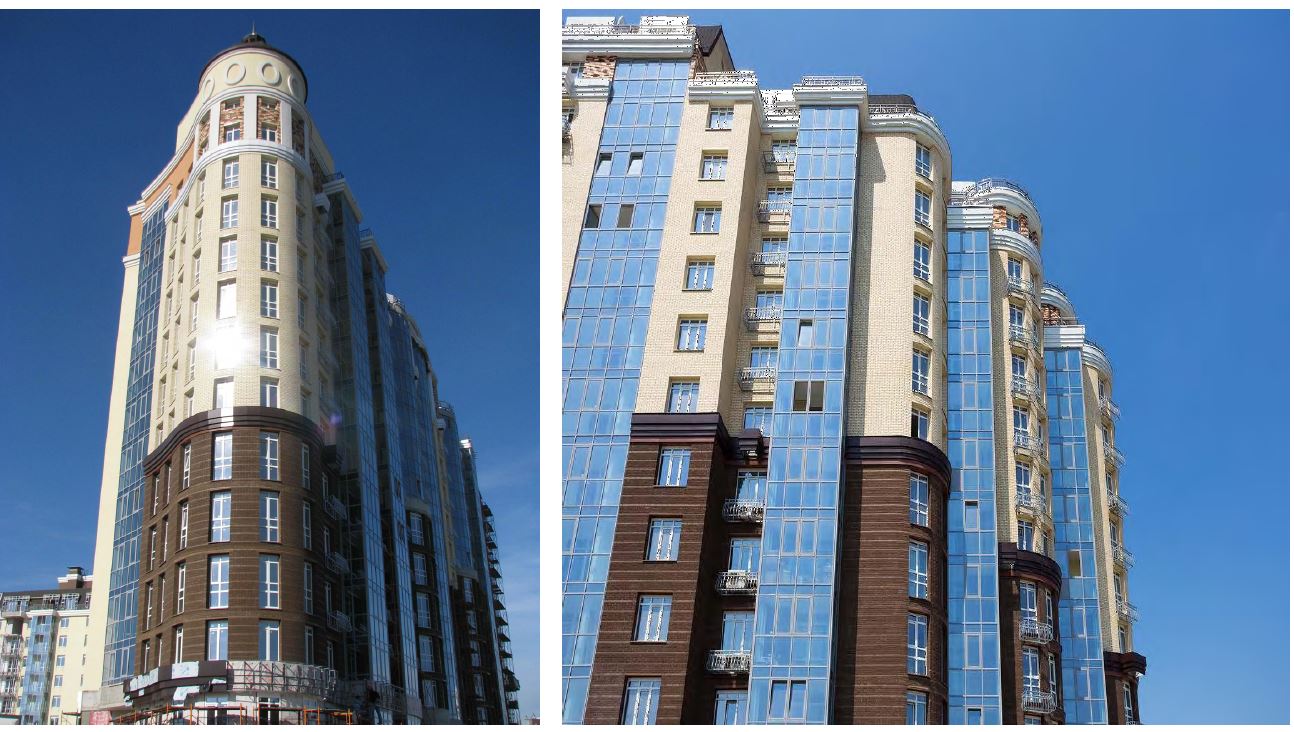

14. Оригинальность архитектурной концепции

ЖК «Париж» — это выразительная архитектура фасадов со множеством деталей и элементов отсылает нас к стилю модерн, и великолепно сочетает в себе современные представления о комфортабельном жилье. Это хорошо продуманная планировка и передовое инженерное оборудование, бесшумные современные лифты с высококачественной отделкой из нержавеющей стали, это просторные и светлые вестибюли с оригинальной отделкой, это необычные мансардные этажи с открытыми террасами, с которых открываются великолепные виды на весь центр города, Белгородское водохранилище и парк Победы.