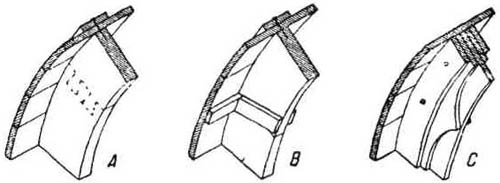

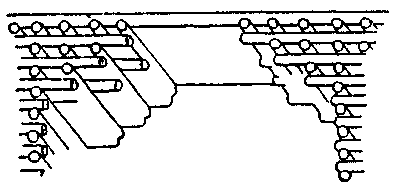

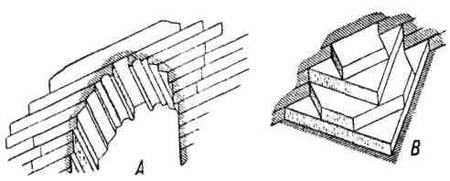

Арочные фермы — Дугообразные фермы, высеченные из камня или подвешенные к сводам пещерных храмов, бывают двух видов. Это либо подражание дощатым кружальным ребрам (рисунки 103 и 104), либо фермы, составленные из нескольких одинаковых закрепленных дуг (рисунок 105). Рисунок 103 дает изображение основных способов построения одиночных ферм.

Тип А (Карли) относится к случаю, когда доски соединяются при помощи, вероятно, зубчатых связей, изображенных пунктиром. Брусок, пришитый с внешней стороны опалубки, вполне достаточен для того, чтобы предупредить прогибы в местах раскрытия швов.

В варианте В (Аджанта) швы соединения ребер скреплены зажимами (брусками), которые их сдерживают.

В Мадуре (С) мы видим каменное воспроизведение фермы, состоящей из нескольких сложенных досок, расположенных вразбежку. Это принцип построения современных ферм, приписываемый Филиппу Делорм.

|

| Рис. 103 |

|

| Рис. 104 |

|

| Рис. 105 |

Невероятные храмы древней Индии строила высокоразвитая цивилизация

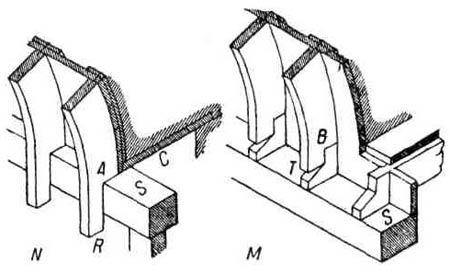

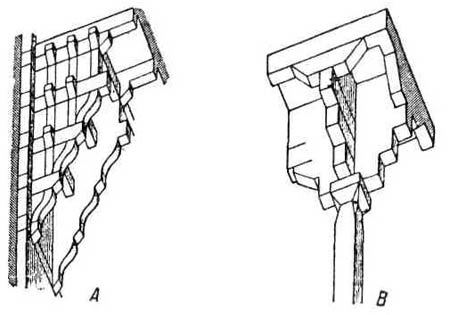

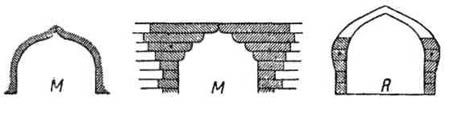

Рисунок 104 показывает способ закрепления концов этих ферм. Свод, остовом которого они являются, покрывает собой корабль, заключенный между двумя боковыми нефами, покрытыми террасами.

Рисунок 104, N относится к случаю, когда боковые галереи достаточно узки, чтобы не нуждаться в переводах.

Рисунок 104, М показывает случай, когда переводы расположены над галереями. S — лежень, на котором покоится вся конструкция. В первом случае фермы опираются прямо на закладной брус (лежень); во втором — они соединяются с переводами; в обоих случаях террасы боковых нефов оказывают сопротивление распору, развиваемому центральным кораблем.

Отметим тот простой способ, при помощи которого фермы А укреплены на закладном брусе: основание каждой дуги слегка скошено, и внутренняя сторона свода дуги оказывается отклоненной к внутренней части корабля, что сокращает пролет. Конец R свешивается с закладного бруса, что дает оригинальный декоративный эффект.

Обратим внимание также на деталь Т. Если дать себе отчет в том, как арка стремится деформироваться, прогибаясь под собственной тяжестью, то будет видно, что конец балки Т ничего не поддерживает. Этот конец балки срезан наискось, благодаря чему принял неожиданно изысканную форму.

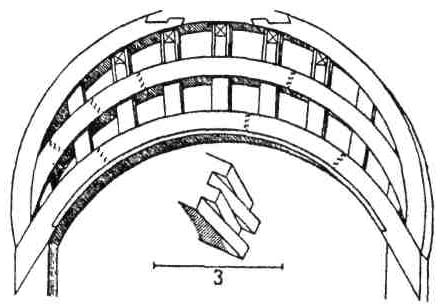

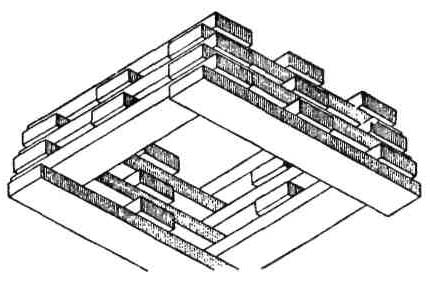

Рисунок 105 показывает конструкцию фермы, прикрепленной к своду, над входом в грот в Карли (II в. н. э.). Здесь для большей прочности не ограничились одной фермой: их — три, и все они соединены между собой почти вертикальными перекладинами, придающими определенную жесткость всей конструкции. Части одной и той же фермы скреплены концы с концами при помощи связей (как указано в детали рисунка 105), имеющих двойное достоинство: препятствовать боковому смещению и быть выполненными простым пропилом. Согнутая доска укрепляет внутреннюю ферму, а ферма, лежащая сверху, составлена всего из трех частей, соединенных зигзагообразными швами. Несмотря на то, что эта ферма расположена отдельно, она рассматривается как часть целого свода: в ней можно различить торцы переплетающихся брусьев, которые в своде соединили бы ее с соседними фермами.

Раскрыта тайна ГЛИНЫ засыпавшей города! Это точно были ЗАХВАТЧИКИ Земли

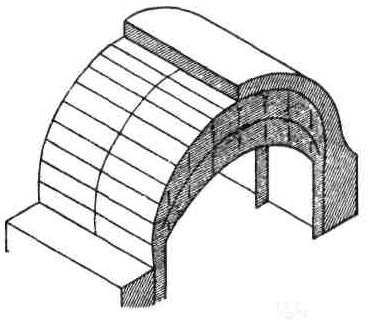

Отметим еще изгиб арки в виде подковы, препятствующий частям конструкции встречаться под слишком острыми углами. Тот же профиль арки повышенного типа наблюдается в сводах на простых фермах; он свидетельствует об очень правильном понимании условий равновесия: фермы в виде повышенных арок могли бы в крайнем случае держаться без поддержки, только в силу своей эластичности. Без сомнения, если эти фермы действительно имели служебное назначение, на них лежал настил, состоявший из слоев глины (рисунок 106) в виде арочной формы дугообразной террасы. Такая терраса являлась необходимостью, вызываемой климатом Индии. В зависимости от тяжести, которую следовало поддержать, применяли либо простые дуги (рисунки 103 и 104), либо сложные (рисунки 105 и 106).

|

|

| Рис. 106 | Рис. 107 |

Деревянная конструкция горизонтальными рядами — Мы подошли к деревянным конструкциям, наиболее простые типы которых восходят к еще большей древности: к деревянной конструкции горизонтальными рядами, применяемой еще и в настоящее время в лесных частях Гималаев.

При этом способе стройки стволы деревьев кладутся рядами: ряд стволов, положенных вдоль, чередуется с рядом положенных поперек; целое напоминает собой род каменной кладки. Если хотят в данной системе построить мост (рисунок 107), его быки сооружаются без малейшего затруднения при помощи таким образом перемежающихся рядов бревен, и им придается достаточная для сопротивления течению массивность путем заполнения пустот камнями. Затем для соединения пролетов между быками постепенно накладывают стволы таким образом, чтобы каждый ряд выступал один над другим. Таковы приемы конструкции горизонтальными рядами.

Примененная для постройки портика, она ведет к комбинациям, образующим выступы, как А или В (рисунок 108). А передает в дереве каменную конструкцию галереи в Дабхое (памятник датируется II в. н. э.). Для того, чтобы передать в дереве оригинал из камня, достаточно было восстановить переплеты с, торцы которых, впрочем, выступают достаточно ясно.

|

| Рис. 108 |

|

| Рис. 109 |

Что касается конструкции В, то она воспроизводит каменный образец, существующий в Биджапуре, общий вид которой напоминает китайский столб. Если хотят возвести купол по этому способу, задача решается сама собой (рисунок 109): вместо того чтобы выступать наружу, доски кладутся напуском внутрь и, ступень за ступенью, уменьшаясь, заполняют перекрываемое пространство. Если пространство велико, можно опасаться, что доски, закрепленные только в концах, станут провисать.

Чтобы избежать переломов, достаточно скрепить доски в одном или нескольких местах по их длине брусками в виде клиньев. Таким образом получается купол с большой нагрузкой, наиболее естественный разрез которого представляет собой кривую очень крутого подъема.

Наружная сторона покрыта выступами, образуемыми торцами досок. Этот вид купола повышенного типа с украшениями в виде рядов рюст хорошо сохранился в ряде индийских пирамид каменной кладки, между прочим, в Ориссе.

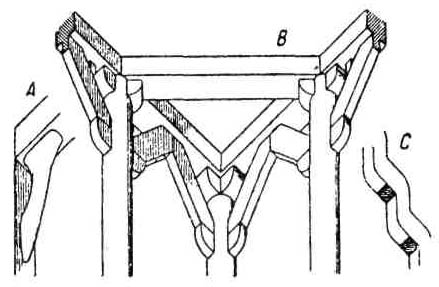

Деревянная конструкция треугольной системы — Простейший способ разбивки конструкции на треугольники с целью ее укрепления почти вовсе незнаком строителям древности. Египтяне едва о нем подозревали; ни греки, ни народы центральной Азии им вовсе не пользовались. В Индии его применяли, но он встречается в памятниках, датируемых не ниже VIII в.

На рисунке 110, А мы видим род древесных подкосов, служащих связями. В зданиях на горе Абу (В) эти соединения принимают замысловатые изгибы, характер которых передается в детали С. Рисунок 108 А показывает конструкцию из подкосов в сочетании с кладкой горизонтальными рядами. В общем деревянные конструкции, преобладающие в индийском зодчестве, сводятся к трем следующим типам: конструкция горизонтальными рядами, укрепление углов с помощью подкосов и система арочных ферм.

|

| Рис. 110 |

ГЛИНА И КАМЕНЬ В ИНДИЙСКИХ ПОСТРОЙКАХ

В III в. до н. э., в момент посещения Индии Мегасфеном, кирпичные дома строились только вне сферы наводнений, «так как кирпич не мог сопротивляться сырости». Этот кирпич, размокающий в воде, несомненно был сырец. Обожженный кирпич, однако, был также известен; это мы видим на примере ступа в Санчи, почти сплошь сложенного из такого кирпича.

Как мы уже говорили, применение обожженного кирпича сосредоточивается в поясе, расположенном между Тибетом и Евфратом. Индия входит в этот пояс. Известковая связь, существовавшая в Месопотамии, в Персии и в районе Тибета, проявляется в Индии лишь с началом нашей эры; так, в Санчи связью I служит простая глина. Облицовочные камни, как и у всех народов древности, клались без связи, насухо. Для пролетов применялись монолиты; за недостатком больших плит довольствовались деревянными балками или железными перекладинами; поверх этого продолжали кладку горизонтальными рядами, не прибегая к помощи какой-либо разгрузной системы.

Клинчатые своды, развивающие большой распор, неизвестны в индийской архитектуре. При перекрытии квадратного помещения применяется расположение плит путем так называемого напуска кассет плиты (рисунок 111, В). При перекрытии галереи применяются так называемые фальшивые своды, причем каждый камень закладывают достаточно далеко, чтобы обеспечить его равновесие (рисунки 111, Л и 112, М).

|

| Рис. 111 |

|

| Рис. 112 |

Архитектурные памятники, целиком высеченные в массиве скалы, начиная с IX в., несут многогранные купольные покрытия с профилем луковичной формы, как это показано на рисунке 112, R. Нельзя ли тут усматривать отголоски применения только что описанной системы кладки?

При возведении покрытия данной формы горизонтальной кладкой центр тяжести вертикали переносится к внешней линии, и благодаря этому весь массив прочно держится без каких бы то ни было опор. На пути между Индией и Персией, в Бамиане, Мэйтланд нашел купола на парусах, высеченные в скале, настоящие копии куполов Фирузабада, относящиеся, по-видимому, ко II в. до н. э.104.

Бамианские пещеры датируются, по-видимому, III — V вв. н. э. (но никак не раньше), впрочем более точная датировка — дело будущего. Следовательно попытка Шуази подкрепить этим путем предполагаемое им время возникновения Фирузабада терпит крушение. Памятники Гандхари — северо-западной Индии и части территории со

временного Афганистана — несут на себе многочисленные черты воздействия Ирана, прошедшего сквозь эллинистическую струю. Неудивительно поэтому, что в Бамиане мы находим купола на пандативах фирузабадского типа. См. Hackin, J. et Godord, A. Les antiquites bouddhiques de Bamiyan. 1928.

Paris.

Этот тип построения не нашел применения в индийской школе, но дата копии интересна для нас тем, что доказывает древность подлинника. В общем индусы в своих постройках из дерева и из камня почти исключительно применяют конструкцию горизонтальными рядами и не знают других способов равновесия, кроме противовеса.

Глава «Конструктивные приёмы» раздела «Архитектура Древней Индии» из книги Огюста Шуази «История архитектуры» (Auguste Choisy, Histoire De L’Architecture, Paris, 1899). По изданию Всесоюзной академии архитектуры, Москва, 1935 г.

Источник: totalarch.ru

5. Как решать 4 задание

Это и есть правильный ответ. Кстати, в нём уже заложена подсказка . Помнишь, как мы искали подсказки во (2) задании?

- Пишем в виде плана или просто записываем отдельные слова, какие вспомним.

- Лучше написать больше слов — лишние всегда можно убрать!

Записываем: касты, варны, брахманы — молились, неприкасаемые, шудры — слуги, вайшьи — торговцы, дважды рождённые, кшатрии — воины, неравенство, созданы из тела бога Брахмы, царь происходил из кшатриев.

- Где и когда произошло событие?

- Кто участвовал в событии?

- Что произошло?

- Почему это произошло?

- Каков итог события?

Но в данном случае речь идёт не просто об одном факте (событии), а о взаимосвязях внутри общества — о явлении. Поэтому здесь мы не будем придерживаться этого плана, а просто расскажем о том, что такое кастовая система и как она была устроена.

Жители Древней Индии считали, что от рождения все люди неравны между собой, потому что они произошли из разных частей тела бога Брахмы. Поэтому все люди от рождения делятся на большие группы — касты или варны. Высшая каста — брахманы, жрецы. Они могут молиться. За ними идут воины — кшатрии.

Сами индийские цари происходили из кшатриев. Ещё ниже стоят вайшьи — торговцы, крестьяне и ремесленники. Самая низшая варна — шудры (слуги). Но самыми бесправными были неприкасаемые, они выполняли самые грязные работы, и никто не хотел с ними общаться.

Источник: www.yaklass.ru

Градостроительство Древней Индии

Археологические раскопки стоянок эпохи каменного века свидетельствуют о том, что основные районы первоначального расселения находились на плодородной равнине северной Индии, между двумя главными реками Индом и Гангом, а также на невысоких всхолмленных плоскогорьях юга страны, где в условиях постоянного лета существовала разнообразная флора и фауна. Древнейшая городская цивилизация Индии возникла на берегах Инда.

Сложению самобытной культуры благоприятствовало и географическое положение Индии, отгороженной от внешнего мира величественными горными хребтами Гималаев с севера и естественными рубежами Индийского океана с юга. Географический фактор сказался и в разделении территории Индии Виндхийским хребтом на две части: северную материковую-Индостан и южную полуостровную — Декан, резко отличающихся климатом и флорой и ставших со временем основными районами сложения индийской культуры.

Неравномерность развития Индостана и Декана заметно усилилась в эпоху первобытнообщинного строя, просуществовавшего до конца II тысячелетия до н. э. Если в неолитический период (V-IV тысячелетия до н. э. ) в северо-западных районах уже существовали общины оседлых земледельцев и скотоводов, то на юге и востоке страны различные племена все еще занимались охотой и рыболовством.

Возникновение классового общества и появление населенных пунктов городского типа, распространявшихся с севера на юг и восток, относится к раннему этапу собственно индийской культуры и связано в первую очередь с достижениями Хараппской цивилизации (середина III-середина II тысячелетия до н. э. ), называемой по имени поселения, где впервые были обнаружены ее памятники.

По ареалу распространения Хараппская цивилизация была одной из самых крупных на Древнем Востоке и территориально значительно превосходила цивилизации Египта и Двуречья, охватывая, помимо долины Инда, районы Пенджаба, Саураштры и Раджастхана, и простиралась примерно на 1600 км с запада на восток и на 1250 км с севера на юг.

Древние города Хараппской цивилизации, основанные по преимуществу в бассейне Инда, отличались элементарной геометрической правильностью. Вскрытые раскопками английских и индийских археологов в первой половине XX в. Хараппа, Мохенджо-Даро, Чанху-Даро, Рупар, Калибанган, Лотхал и Сангхол оказались построенными по заранее продуманной схеме, что позволяет говорить о возможном существовании сильной централизованной власти. Немаловажным является и тот факт, что главным строительным материалом для населенных пунктов служил обожженный кирпич на илистом или известковом растворе в отличие от многих городов Передней Азии, применявших лишь недолговечный кирпич-сырец.

Из раскопанных поселений лучше других сохранились руины Мохенджо-Даро, спланированного в виде правильно очерченного прямоугольника со сторонами примерно 1100 х 1250 м в центральной части долины Инда. Город со всех четырех сторон защищали массивные оборонительные стены, к башням которых подходили широкие и прямые улицы, пересекавшиеся под прямыми углами. 12 кварталов города были образованы геометрически правильной системой улиц шириной от 5 до 10 м, строго ориентированных по странам света: две улицы — с запада на восток и три улицы-с севера на юг в соответствии с направлением северных и южных ветров.

В делении города на две части, т. е. на цитадель и жилой район, использован был планировочный прием, общий не только для Хараппы и Калибангана, но и для других городов Древнего Востока.

Цитадель занимала один из средних кварталов в западной части Мохенджо-Даро, Севернее и южнее цитадели две параллельные улицы пересекали город с запада на восток и соединяли башни противоположных оборонительных стен поселения, Цитадель располагалась на вершине небольшого холма и, несомненно, господствовала над городской застройкой. В числе крупных сооружений цитадели необходимо назвать здание дворца с двумя просторными внутренними дворами, который был обнаружен во время раскопок в северной ее части, а также крытый рынок в виде квадратного зала со стороной в 26 м, общественное зернохранилище и окруженный галереей бассейн длиной 12 м и шириной 7м.

Прямоугольные кварталы жилого района состояли из лишенных украшений двух-трехэтажных зданий с внутренними двориками для очага. Большинство жилых домов, имевших комнаты для ритуальных омовений, посредством специальных каменных лотков присоединялось к городской системе водоснабжения и канализации, признанной одной из наиболее совершенных на Древнем Востоке.

С угасанием главных центров Хараппской цивилизации выработанные строительные приемы и навыки не исчезли бесследно, а косвенно сказались в планировке поселений нового народа-ариев, расселившихся в конце II-середине I тысячелетия до н. э. в северо-западных районах Индии, а затем продвинувшихся на юго-восток, в долину Ганга и по течению реки Джамна.

На позднем этапе заселения и хозяйственного освоения ариями территории страны в конце II тысячелетия до н. э., совпавшим по времени с разложением у ариев первобытнообщинного строя и утверждением рабовладельческого способа производства, возникли социально-экономические предпосылки для быстрого городского развития. Превращение города в средоточие ремесла и торговли, выделившихся в самостоятельную отрасль хозяйства, происходило в процессе изменения общественного устройства ариев-от первобытной земледельческой общины с ее коллективным трудом и отсутствием частной собственности до общества, которому были свойственны классовые противоречия. Особое значение имело то обстоятельство, что с разделением общественного труда по видам профессиональной деятельности образовалась иерархическая структура разграничения общества на варны (сословия), которая постепенно оформилась в кастовую систему из четырех сословий: брахманов (сословие духовных учителей), занявших привилегированное положение, кшатриев (сословие воинов), вайшьиев (сословие ремесленников и торговцев) и шудр-основной и наиболее угнетаемой части земледельческого населения страны.

В I тысячелетии до н. э. получила распространение древнейшая религиозная система Индии-ведизм, которая вследствие развития классовых отношений (особенно рабства) оформилась в брахманизм, утверждавший кастовую систему.

Сословное и имущественное расслоение населения обусловило объединение отдельных профессиональных групп в своеобразные замкнутые корпорации, где ремесло стало наследственным занятием. Поэтому в многовековом существовании закрепленных кастовой системой цеховых строительных организаций — «шрени» и единой системы канонов и правил для искусства и строительства и заключалась одна из наиболее существенных причин длительного сохранения в Индии художественных традиций. Что касается индийского градостроительства, то устойчивость традиции особенно сказалась в четырехчастной планировочной структуре города в соответствии с сословно-кастовым делением населения.

Вместе с тем остаются неизученными районы наиболее известных городов раннего рабовладельческого общества, разрушенных много столетий тому назад и погребенных под толстым слоем наносов, и лишь по сохранившимся древним литературным памятникам -эпосу «Махабхарата» и, главным образом, культовым текстам-ведам («Ригведа», «Яджурведа», «Самаведа» и «Атхарведа») можно представить отдельные стороны жизни индийского общества этого времени. В процессе исторического развития веками раздробленной Древней Индии, периодически опустошавшейся как иноземными нашествиями с севера в плодородные долины Инда и Ганга, так и в результате военных столкновений различных рабовладельческих государств и союзов племен, особое значение имела эпоха Маурийской империи (322-185 гг, до н, э, ), впервые объединившая во второй половине I тысячелетия до н. э. в пределах единого государственного образования почти всю территорию страны, В немалой степени объединению этнически пестрого состава населения страны способствовало возникновение в V в, до н, э, буддизма, провозгласившего равенство всех людей вне зависимости от касты, Буддизм явился реакцией на брахманистскую религию и с самого начала стал быстро распространяться среди народов Индии.

Политическое объединение Индии, которая вступила в период развитого рабовладельческого общества, привело не только к экономическому и культурному подъему страны, но и к расширению ее связей, в первую очередь с эллинистическими странами распавшейся империи Александра Македонского, в том числе и С Египтом Птолемеев.

Особенно тесные связи установились с городами Сирии, включенной в 301 г. до н. э. в состав Селевкидского государства (312-64 гг. до н. э. ), чему, несомненно, содействовали дружеские и родственные отношения между основателями империй — Чандрагуптой Маурья (322-298 гг. до н, э. ) и Селевком I Ника-тором (321-280 гг. до н. э. )-полководцем Александра Македонского, выдвинувшимся во время похода греко-македонских войск в Индию в 326 г. до н. э., затем совершившим вторично поход в 305 г, до н, э, К этому времени Селевк I уже владел Вавилонией, Мидией, Персиадой, Сузианой и греческой Бактрией и, заключив мир с Чандрагуптой, отдал ему земли к западу от Инда.

Сложение обширной империи Маурьев и усиление внешнего и внутреннего торгового обмена дали толчок росту городских центров Индии, обладавших традиционной четырехчастной планировочной структурой, отражавшей сословное распределение. Вместе с тем возникшее к этому времени городское самоуправление было резко ограничено.

Города в качестве политических и административных центров империи оказались поставленными под жесткий контроль центральной власти, которая ввела единую систему государственного управления в масштабах целой страны. Появилась иерархическая структура городов, начало которой положил основатель династии Чандрагупта, превратив крепость Паталипутру в столицу империи.

Крепость Паталипутра (Патала), основанная в V в. до н. э. в месте впадения в Ганг р. Сон, была обнесена мощными оборонительными стенами и рвами и имела прямоугольные очертания плана. Паталипутра была не только столицей империи Маурьев, но и стала позднее, в IV-V вв. н. э., главным городом государства Гуптов, В эдиктах Ашоки, третьего правителя династии Маурьев, можно найти упоминание о «внутренних» (столицах) и «внешних» (центрах провинций) городах. В отличие от находившихся в ведении аппарата центральной власти столиц, например Паталипутры, о которой сохранились высказывания селевкидского посла Мегасфена, главными городами провинций управляли местные власти. Эти центры наместничества появились вследствие разделения территории страны на провинции, которые включали округа, объединявшие группы деревень («грамы»). К категории основных относились провинции с главными центрами в восточной части Индии -Тесали, в западной Индии -Уджаяни, в южной Индии -Сувариагири и в северо-западной Индии-Таксилой, которая занимала стратегическое положение на главных торговых путях, соединявших торгово-ремесленные города долины Инда и Ганга с Персией, Средней и Западной Азией.

Таксила была вторым по значению городом страны и служила главными воротами в Индию. Первое поселение Таксилы возникло, вероятно, ранее VI в, до н, э. в междуречье Инда и Джеламы на вершине высокого холма, возвышавшегося над рекой Тамра Наля. К началу V в. до н, э. Таксила превратилась в крупный город.

В 326 г. до н. э. войска Александра Македонского вторглись в пределы Северной Индии и вступили в Таксилу, где находились в течение 19 мес. После ухода войск Александра Македонского из Таксилы город вместе с прилегающими территориями северо-западной Индии был включен в империю Маурьев. К этому времени основная застройка города состояла из неправильных в плане и тесно примыкавших друг к другу двухэтажных жилых зданий с внутренними дворами, построенных из местного известняка. Весь город рассекала протянувшаяся с севера на юг главная улица шириной около 7 м.

С падением Маурийской империи в первой половине II в, до н. э, (185 г, до н. э. ) Таксила перешла под контроль греческой Бактрии, и рядом со старым городом было основано на правом берегу реки второе поселение (Сиркап) с регулярным прямоугольным планом, где композиционной осью служила протянувшаяся через весь город широкая главная улица, ориентированная с севера на юг.

После разрушительного землетрясения в начале нашей эры, превратившего Таксилу в развалины, в период Кушанской империи на северном берегу реки Лунди-Наля, в 1, 6 км к северо-востоку от Сиркапа, было построено третье поселение, очертания плана которого напоминали правильный прямоугольник со сторонами 1, 3 х 1 км, Но и это поселение Таксилы просуществовало лишь до середины V в., когда было полностью уничтожено гуннами.

От многочисленных городов и по большей части деревянных построек эпохи Маурийской империи и последовавшего за ней более продолжительного периода остались лишь развалины Таксилы, Паталипутры, Гиривриджи и ряда других поселений, а также уцелевшие в небольшом числе буддийские культовые сооружения-ступы в Санчи, Чакпате, Бодх-Гае и высеченные в скалах пещерные храмы в различных местах Индии. Однако об этом этапе развития индийского города можно в определенной мере судить на основании сведений, которые содержит выдающийся литературный памятник политической, философской и градостроительной мысли Древней Индии-трактат «Артхашастра или наука политики» (III-II вв. до н. э. ), представляющий по своему характеру своеобразную энциклопедию и свод различного рода наставлений и советов для «наилучшего управления страной ее правителями». В этом руководстве, созданном в эпоху Маурийской империи, два раздела посвящены вопросам расселения в приобретенных областях и строительства в них городов. Согласно трактату, заселение захваченных областей предписывалось производить путем устройства строго регламентированных по числу семей и размерам селений жителями из касты шудр, занятыми земледелием. В целях их защиты предлагалось на границах обживаемой области сооружать крепости (водные-на островах, горные, пустынные и лесные-для защиты лесных племен), а в центре территории — главный город.

Особое внимание в «Науке политики» уделено правилам возведения столицы, начиная с выбора места для города (у слияния рек, на берегу озера или большого водоема), но с обязательным сохранением регулярной планировочной схемы: круглой, прямоугольной или квадратной.

В трактате подробно излагаются принципы формирования городского центра и строительства его зданий (дворца или казначейства, куда имеют доступ жители всех четырех каст, сокровищниц, храмов, здания суда, арсенала, торговых помещений и складов), а также определяется местоположение жилых кварталов для отдельных сословий. Не менее детально перечисляются назначение и ширина улиц, которые, пересекаясь под прямыми углами, направлены к квадратным башням на северной, восточной, южной и западной сторонах оборонительных стен города, обнесенных снаружи рвами и водным каналом.

Значимость столицы и других городов оценивалась и по их способности охранять те или иные территории «центр округа» должен был защищать 800 деревень, «районный центр»-400 деревень, «волостной центр»-200 деревень и «местный центр»-10 деревень. Таким образом, на основе предшествующего градостроительного опыта в трактате был тщательно разработан план идеального города эпохи рабовладельческого общества в качестве образца для будущих поселений. Структура канонического плана, несомненно, отвечала реальным социально-экономическим условиям и распространившейся религиозной регламентации. Вместе с тем в трактате, предвосхитив труды Витрувия, были сформулированы градостроительные предписания, которых придерживались строители городов античной Индии. Однако лишь в письменных источниках можно найти подтверждение практического использования правил «Артхашастры» при строительстве городов, которые не сохранились.

После падения в начале II в. до н. э. Маурийской империи рост городов продолжался.

Период правления Кушан (25-227 гг. н. э. ) и Гуптов (300-500 гг. н. э. ) был отмечен длительной политической стабильностью, что позволило Индии укрепить внешние торговые связи со многими странами Средиземноморья и Юго-Восточной Азии.

Еще в начале нашей эры, с присоединением северных и северо-западных районов к огромной Кушанской империи, установились тесные торговые связи производящих центров долины Ганга с городами Средней Азии, Парфии и Римской империи по караванным путям через Таксилу, Пурушапуру и горные проходы Гиндукуша на северо-западе Индии, поскольку с севера страна была плотно прикрыта полукольцом неприступных Гималаев.

Упрочению связей с внешним миром и налаживанию обмена между севером и югом Индии после крушения Кушанской империи в начале III в. н. э. и периода политической раздробленности способствовало сложение государства Гултов, в пределах которого были объединены обширные области страны, в том числе и на западном побережье.

Значение портовых городов на западном побережье приобрели Камбей, Броч и Кальян, откуда вывозили морским путем слоновую кость, сандаловое дерево, драгоценные камни и жемчуг, пряности, ткани, лекарства, а также железо и сталь, по преимуществу в Римскую империю, а на восточном побережье -Тамралипти, который стал центром торговли со странами Юго-Восточной Азии.

Вдоль сухопутных и речных путей, связавших отдельные районы страны, выросли торгово-ремесленные города, административные центры и храмовые комплексы. Так, например, на дороге, соединившей столицу государства Гуптов-Паталипутру с портом на побережье Аравийского моря-Бхригукачха располагались Уджаяни, Бхаркут, Удайгири, Деогарх и другие древние города, а также ансамбли монастырей в Санчи, Аджанте и Карли.

Градостроительная деятельность в Индии с IV в. до н. э. по V в. н. э. охватила как эпоху Маурьев, так и Кушано-Гуптский период и протекала в условиях существовавшего рабовладельческого строя, а на последнем этапе — в процессе его разложения и появления феодального уклада. Вторжением гуннов с севера в конце V- начале VI в. н. э. и гибелью многочисленных городов, как и самого государства Гуптов, завершился важный период градостроительной истории Древней Индии. Этот период индийского градостроительства сыграл исключительную роль в сложении многих черт и канонов, определивших специфику и своеобразие развития индийского города.

Источник: studopedia.ru