Водопроводная башня предназначается для регулирования неравномерности водопотребления, хранения неприкосновенного противопожарного запаса воды и создания требуемого напора в водопроводной сети.

Определение высоты водонапорной башни

Высота водонапорной башни определяется по формуле:

Нвб. =1,1·hс + Нсв + Zдт — Zвб.,

где 1,1 — коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях (п.4, приложения 10 [4]);

hс — потери напора водопроводной сети при работе ее в обычное время;

Zдт., Zвб. — геодезические отметки соответственно в диктующей точке и в месте установки башни. Минимальный напор Нсв. в диктующей точке сети при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание согласно п.2.26 СНиП 2.04.02-84 должен быть равен:

где n — число этажей.

Нсв = 10 + 4(3 — 1) = 18м.

Zдт.- Zвб. = 19 — 23 = — 4м

В рассматриваемом примере hс = 3,11 м (см. 3.1).

Нвб. =1,1·3,11 + 18 — 4 = 17,5м.

Определение емкости бака водонапорной башни

Емкость бака водонапорной башни должна быть равна (СНиП 2.04.02-84 п.9.1)

Установка закладных и заливка фундамента водонапорной башни

где Wрег — регулирующая емкость бака;

Wнз — объем неприкосновенного запаса воды, величина которого определяется в соответствии с п.9.5 СНиП 2.04.02-84 из выражения:

где W- запас воды, необходимый на 10-минутную продолжительность тушения одного наружного и одного внутреннего пожара;

W — запас воды на 10 минут, определяемый по максимальному расходу воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

Регулирующий объем воды в емкостях (резервуарах, баках водонапорных башен) должен определятся на оснований графиков поступления и отбора воды, а при их отсутствии по формуле, приведенной в п.9.2 СНиП 2.04.02-84.

В нашем примере определен график водопотребления и предложен режим работы НС-2, для которого регулирующий объем бака водонапорной башни составил К = 9,37% от суточного расхода воды в поселке (см. раздел режим работы НС-2)

где Q = 5224,5 м3/сут. (табл. 1.1)

Так, как наибольший расчетный расход воды требуется на тушение одного пожара на предприятии, то

Согласно таблице 1.1

W= Qпос.пр.*10 / 60 = 471,13 *10 / 60 = 78,5м3

Wн.з.= 78,5 + 18 = 96,5 м3

Wб = 489,5 + 96,5 = 586 м3

По приложению 3 принимаем типовую водонапорную башню высотой 17,5 м с баком емкостью Wб = 800м3.

Зная емкость бака, определяем его диаметр и высоту:

Дб = 1,24, Дб = 1,5Нб

В рассматриваемом примере эти величины составят:

Дб = 1,24 = 11,5 м; Нб = 11,5 / 1,5 = 7,7 м.

Принципиальная схема водонапорной башни и ее оборудования показана на рис. 13.24 учебника [1]. При выполнении курсовой работы необходимо привести эту схему, проставить полученные в результате расчетов размеры ствола и бака водонапорной башни, указать уровень НЗ, пояснить назначения оборудования и предложить способ сохранения НЗ.

Расчет водонапорной башни Рожновского во FreeCAD FEM

Источник: studwood.net

Расчет высоты и емкости водонапорной башни

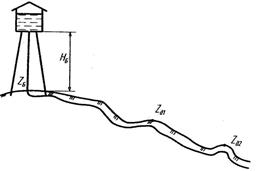

Эффективная эксплуатация водопроводной сети возможна в том случае, если будет обеспечена необходимая высота водонапорной башни, которую определяю по формуле (см.рис.3):

Рис. 3. Схема к определению высоты башни

НБ — высота водопроводной башни, м;

Нр — рабочий напор, равный 5. 10 м;

∑hW6-д — потери напора по пути движения воды от башни до диктующей точки, м;

ZД и Z6- соответственно отметки поверхности земли у диктующей точки и башни, м.

Диктующей называется точка водопроводной сети, для которой высота башни, подсчитанная по формуле, окажется наибольшей. Обычно для этого необходимо проверить 2. 3 точки сети наиболее удаленные от башни и высокие на местности. Сопоставляя полученные величины, выбираю из них наибольшее значение. Это и будет необходимая высота башни Нб, а соответствующая точка — диктующая для данной сети.

Диктующей могут оказаться точки 6, 8 или 9. выполнив соответствующие расчеты, получил:

=10+2,29+2,85+2,80+(10-18)= 9,94 м;

=10+2,29+2,85+2,80+1,56+2,34+(2-18)= 5,84 м.

Приведенные расчеты свидетельствуют о том, что из трех проверенных точек сети диктующей оказалась точка 6, а необходимая высота водонапорной башни составляет

Необходимую емкость водонапорной башни чаще определяю графическим способом. Для этого по исходным данным суточных норм водопотребления (табл.3) строю ступенчатый график суточного водопотребления (рис.4). При этом по оси абсцисс откладываю часы суток, а по оси ординат соответствующее каждому часу часовое водопотребление в процентах от суточного.

Рис.4 Суточный график водопотребления.

Следует отметить, что приведенные в исходных данных проценты часового водопотребления являются среднестатистическими для объектов сельскохозяйственного водоснабжения. Поэтому построенный ступенчатый график водопотребления скорректировал в соответствии с полученным в задании коэффициентом часовой неравномерности К2. Указанную корректировку выполнил следующим образом.

Определяю среднее часовое водопотребление в течение суток по формуле:

Затем определяем фактическое максимальное часовое водопотребление:

К2 — коэффициент часовой неравномерности.

Qmax.x = 4,17*2,7=11,25%.

Полученное значение Qmax.ч = 11,25% откладываю на графике водопотребления (рис.4) в часы максимального расхода воды, т.е. с 11 до 13 часов. При этом площадь многоугольника, ограниченного ломаной скорректированной линией водопотребления и осью абсцисс увеличилась на величину заштрихованной площадки со знаком «+». Чтобы не выходить за пределы общего суточного водопотребления, равного 100%, необходимо площадь многоугольника уменьшить в любое другое время суток на такую же по величине площадку, заштрихованную со знаком «-». Полученная после этого ломанная линия и есть искомая скорректированная ступенчатая кривая суточного водопотребления.

По этой ступенчатой кривой построил интегральную кривую потребления воды (рис.5).

Она представляет собой нарастающую сумму потребления в процентах от суточного потребления с начала и до конца суток (кривая 1).

На этот же график (рис.5) наносится прямая линия подачи воды насосом в предположении, что он работает без перерыва в соответствии с заданием (Т=15ч), подавая необходимое количество воды (100%). Далее эта прямая 2 смещается на графике параллельно самой себе в стремлении максимального сближения с интегральной кривой водопотребления 1. Анализируя взаимное расположение кривых 1 и 2, устанавливаю для каждого момента времени, сколько воды израсходовано с начала суток, сколько её подано насосом, а также определяю необходимый остаток воды в водонапорной башне (разность ординат интегральной кривой потребления и подачи воды насосом). На тех участках графика, где линия подачи проходит выше кривой, объем поданной воды больше, чем израсходованной, а на остальных участках наоборот.

Рис.5 Определение емкости водопроводной башни

Для получения необходимого объема водонапорной башни нужно сложить максимальные значения обоих остатков, т.е.

VБ — регулирующая емкость водонапорной башни, м ;

У1, — максимальная ордината от линии подачи воды насосом до интегральной

кривой потребления вверх, т.е. максимальный недостаток воды, %;

у2 — максимальная ордината от линии подачи воды насосом до интегральной

кривой потребления вниз, т.е. максимальный избыток воды, %;

Его необходимо определить по формуле:

Предположим, что насос будет непрерывно работать с 9 до 18 часов, т.е. 9 часов (рис.5). В таком случае максимальный недостаток воды составит y1=15%, максимальный избыток у2 = 4%, а необходимая емкость водонапорной башни:

Если учитывать, что для водоснабжения сельскохозяйственных предприятий, как правило, используются башни конструкции инженера А.А. Рожновского с вместимостью от 15 до 150 м 3 , то полученная емкость башни явно велика. Её можно значительно уменьшить путем автоматизации работы насоса. При этом насос будет работать не непрерывно, а с остановками.

Чтобы общее время работы насоса в течение суток осталось неизменным, необходимо пунктирную линию 3 провести на рис.5 с тем же углом наклона, что у линии 2, стараясь при этом уменьшить отрезки y1 и у2. В рассматриваемом примере линия подачи воды насосом при работе его с перерывами (кривая 3) проведена таким образом, что максимальный недостаток воды составил 7% (в 14 часов), а избытка подачи воды вообще не наблюдалось ( =0). В таком случае емкость водонапорной башни составит:

Из приложения 5 выбираем водонапорную башню Рожновского БР-150 (цифра соответствует вместимости башни).

Следует отметить, что автоматизация работы насоса кроме уменьшения емкости башни, сокращает количество обслуживающего персонала, что удешевляет эксплуатацию водопровода.

Источник: studopedia.ru

Водонапорные башни и их альтернативы. Расчет объема бака

Напорно-регулирующие емкости, к которым относятся водонапорные башни, водонапорные колонны, напорные резервуары и пневматические емкости (гидробаки), служат для поддержания стабильного напора в режиме оптимальной работы насосных агрегатов.

Потребление водопроводной воды в течение суток отличается крайней неравномерностью. Не то чтобы водоразбор нельзя было в какой-то мере спрогнозировать (все-таки определенные закономерности, безусловно, присутствуют), но при таком рваном режиме работы насосы быстро придут в негодность.

К тому же, водоснабжение будет недостаточно комфортным из-за задержки подачи воды, связанной с ненулевой протяженностью трубопроводов. Гораздо удобнее иметь некоторую постоянно заполненную емкость, создающую в сети более или менее стабильный напор. Достигается это двумя путями. Открытые баки устанавливаются на возвышенности, и напор образуется естественным образом вследствие давления водного столба. В закрытых емкостях напор поддерживается с помощью воздушной камеры с избыточным давлением.

Водонапорные емкости — изобретение довольно древнее. По сходному принципу функционировал, например, водопровод в Древнем Риме. Вблизи расположенного на возвышенности источника сооружался водоем, в котором вода накапливалась и по акведукам подавалась в городской водопровод. Существовали и индивидуальные системы водоснабжения, где вырытое озерцо обслуживало лишь одно здание. Для перекачивания воды применялись и ручные помпы.

Проведенные на территории бывшего Советского Союза археологические

раскопки обнаружили остатки водопроводов на Кавказе и в Средней Азии, в России и на Украине. В XVII веке появился первый напорный водопровод в московском Кремле. Вода из Москвы-реки забиралась механизмом на лошадиной тяге и под напором подавалась в бак на башне, а оттуда по трубам поступала в здание.

Для изучения режимов расходования воды и выявления факторов, влияющих на характер водопотребления, широко используются статистические данные и поправочные коэффициенты

С того времени, конечно, многое изменилось. Изготовление прочных емкостей с заранее заданным объемом и использование электрических насосов с предсказуемыми характеристиками позволило упорядочить стихийный природный процесс, задав дополнительные возможности управления наполнением.

Современные водонапорные башни весьма разнообразны по внешнему виду, но имеют сходную конструкцию. Основными элементами являются резервуар и опора. Их габариты (объем, высота) надлежит определить в процессе расчета системы водоснабжения. Бак имеет, как правило, круглую форму в плане и плоское либо вогнутое днище. Его емкость может колебаться в широких пределах от пары сотен литров (индивидуальная водонапорная конструкция на личном приусадебном участке) до нескольких сотен кубометров (водоснабжение города, предприятия).

Нередко бак окружается шатром, призванным предохранить воду от замерзания и засорения. Помогает он, правда, лишь при правильной эксплуатации башни. Главным условием, при котором вода в резервуаре останется в жидком состоянии даже зимой, является обеспечение регулярного ее обновления, расходования и перемешивания. Полное опорожнение, как и переполнение емкости, могут серьезно нарушать нормальное функционирование всей водопроводной системы. Несмотря на широкое распространение простейших поплавковых сигнализаторов уровня воды, в настоящее время все еще нередки случаи визуального слежения и ручного включения насосов в соответствии с практическим опытом персонала башни.

Нерегулярный водообмен в баке приводит к образованию застойных участков, где в летнее время вода протухает, а в зимнее — замерзает. Переполнение вызывает затопление близлежащих территорий, размывание фундамента башни, обмерзание снаружи в зимнее время. При длительном отсутствии воды в емкости (и во всей водопроводной системе) стенки бака и водопроводных труб могут начать ржаветь. Наличие шатра тоже не в полной мере предотвращает загрязнение: через вентиляционные отверстия в подшатровое пространство могут проникать птицы и насекомые, при сильном ветре — листья, песок. Такие загрязнения должны регулярно удаляться.

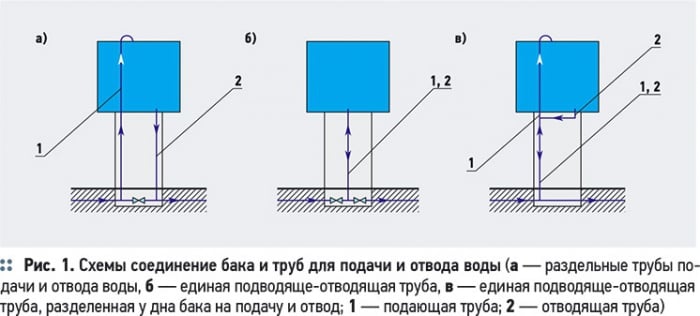

Водонапорные башни оборудуются системой труб: подводящей, отводящей, переливной, ревизионной для слива воды. Соединение бака и труб для подачи и отвода воды возможно по одной из схем, приведенных на рис. 1. По простейшей схеме (рис. 1а) резервуар оснащается двумя трубами: подающей и отводящей. При этом вся подаваемая насосами вода проходит через емкость, это обеспечивает хорошее перемешивание воды, но требует мощного насоса с напором, равным наивысшему положению уровня воды в баке.

На рис. 1б приведен вариант с общей подводяще-отводящей трубой, рассчитанной на подачу (в бак или из бака) воды в количестве, равном разности объема, подаваемого насосами и расходуемого потребителями.

При этом напор подающего насоса всегда будет минимальным, как и расход материала на трубы, но вода в баке плохо перемешивается, что при значительной разнице между регулирующим и общим объемом резервуара может привести к образованию застойных зон. Рис. 1в в данном случае демонстрирует компромиссный вариант, предусматривающий единую подводяще/отводящую трубу с разделением ее у днища бака. В башнях также желательна установка системы автоматического слежения за уровнем воды, включающей и отключающей насосы.

Расчет показывает, что использование даже простейшего графика ступенчатой работы насосов позволяет значительно уменьшить регулирующий объем бака

Для аварийного сброса излишков воды в дренаж предусмотрена переливная труба. Ее диаметр должен обеспечивать проток, равный объему наибольшего поступления, т.е. при работе всех насосов на полной мощности. Это, к сожалению, далеко не всегда так. Иначе не встречались бы столь часто башни, обросшие зимой ледяной шубой.

Также весьма распространенным в провинции способом очистки емкости от загрязнений является включение в ручном режиме всех насосов, что в период малого потребления вызывает переполнение, и плавающий мусор вымывается за пределы башни. Это говорит не только о безалаберности сотрудников, но и о несоответствии диаметра переливной трубы производительности насосов. Трубы перелива и опорожнения на выходе из бака, как правило, объединяются в одну с целью экономии труб.

Опора водонапорной башни служит для поддержания емкости на требуемой высоте, в ней может располагаться лестница, подсобные помещения, а также противопожарный запас воды. Вариант, когда весь объем башни до самой земли заполнен водой, носит название водонапорной колонны. Если на местности есть естественная возвышенность, ее можно использовать для размещения бака на нем. Тогда опора не требуется, а конструкция называется напорным резервуаром. Пневмобаки же можно устанавливать в любом месте, даже под землей.

Основы расчета напорно-регулирующей емкости

Вне зависимости от конструкции, все напорно-регулирующие емкости выполняют одинаковую функцию компенсации несовпадения режимов потребления и подачи воды в разные часы. Когда насос подает количество воды Qпод, а обслуживаемый объект потребляет в это время меньшее количество воды Qпотр.min, разность (Qпод – Qmin) поступает в бак. Этот объем подается на объект в часы, когда потребление превышает подачу насоса.

Основным фактором, определяющим объем водонапорной емкости и высоту ее расположения, является график расходования воды потребителями, которых эта система должна обслуживать. В большинстве случаев определить точные данные невозможно из-за разнообразия и неполноты входной информации.

Чаще всего просчеты связаны с недооценкой потребностей населения и его количества. Сюда относятся и незапланированные траты (оставленный открытым кран, грандиозная стирка, долговременная засуха), и неучтенные сантехнические приборы (джакузи или ванна вместо душа, автоматическая поливальная установка), и незарегистрированные жильцы (сдаваемая квартира, самовольно возведенные жилые строения на участке), и банальное совершенно официальное освоение новых территорий (строительство новых домов, раздача земли под садовые участки).

Неучтенная поправка на человеческий фактор при возведении водонапорного сооружения довольно быстро приводит к дефициту регулирующего объема. Здесь можно, в первую очередь, рекомендовать при расчетах учитывать абсолютно все варианты расхода с учетом перспективного плана развития местности. Если проблемы обнаружились уже после обустройства водонапорной установки, необходимо выполнить корректирующие расчеты по описанной ниже методике. Результат позволит увидеть проблемные участки и скомпенсировать их установкой дополнительного бака или заменой насоса на более мощный.

Для изучения режимов расходования воды и выявления факторов, влияющих на характер водопотребления, используются также статистические данные об аналогичных объектах, уже оборудованных водопроводной системой, и поправочные коэффициенты.

Пожарный объем воды в баке водонапорной башни должен обеспечивать десятиминутную продолжительность тушения одного внутреннего пожара при одновременном наибольшем расходе на другие нужды

Отбор воды из сети меняется ежеминутно, но столь точные расчеты практического интереса не представляют в силу случайного характера колебаний. Поэтому, при отсутствии особых обстоятельств, при расчете систем водоснабжения часовой расход принимают постоянным.

Почасовые потребности объекта заносят в таблицу, на основании которой впоследствии будут вычислены регулирующий объем резервуара и периоды активации насосов. Противопожарный объем, гидравлические потери системы, а также необходимые коэффициенты берутся из нормативной документации и карт местности.

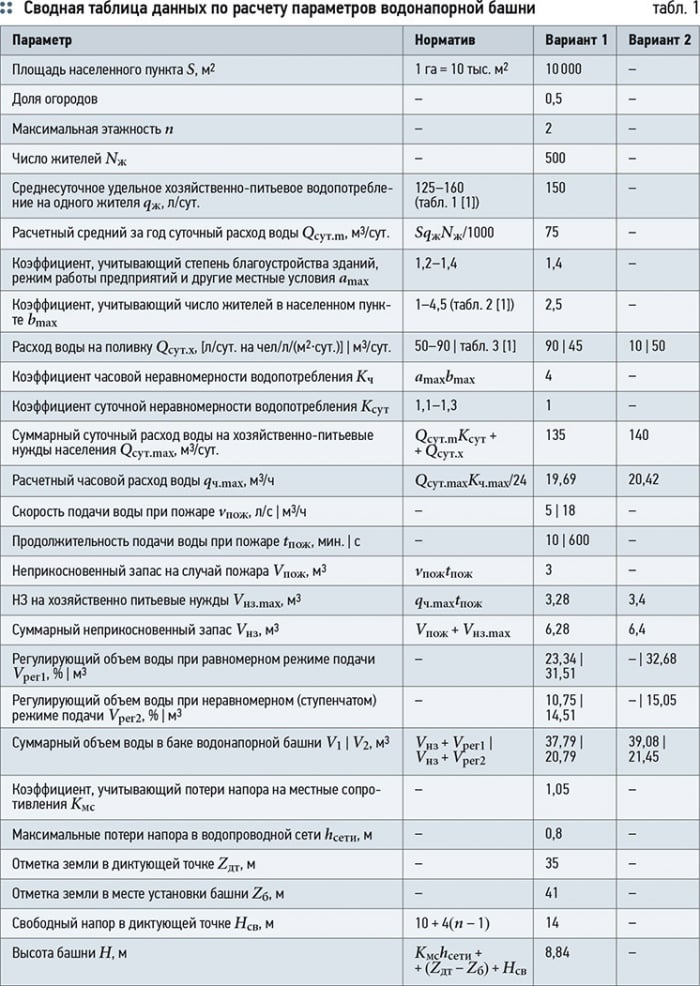

Расчет объема напорной емкости

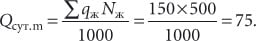

Рассмотрим пример расчета (табл. 1) водонапорной башни для небольшого населенного пункта в сельской местности площадью 10 га (100 000 м 2 ). Территория представляет собой преимущественно частные подворья, примерно половина территории поселка используется как сельскохозяйственные угодья, но достоверных данных не имеется. Преобладает одно- и двухэтажная застройка, количество жителей Nж = 500 человек. Промышленные предприятия на обслуживаемой территории отсутствуют.

Вначале по СНиП 2.04.02-84* [1] определим исходные данные и коэффициенты, на которые будем опираться при расчетах. Среднесуточное удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя qж, согласно [1], составляет 125-160 л/сут., примем 150 л/ сут., тогда расчетный средний за год суточный расход воды по формуле,

приведенной в п 2.2 [1] равен 75 м 3 /сут.:

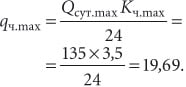

Примем amax = 1,4 (п. 2.2), bmax = 2,5 (из [1]) и определим максимальный коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч:

Вычисляем расход воды на поливку посадок на приусадебных участках (табл. 1, вар. 2) из расчета 10 л/м 2 [1]:

Qсут.x = 100 000 м 2 × 0,5 × 10 л/(м 2 ·сут) = 500 000 л/сут. = 500 м 3 /сут.

Поскольку достоверно неизвестно, какова площадь сельскохозяйственных посадок, СНиП [1] предлагает удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимать 50-90 л/сут. (табл. 1, вар. 1):

90 л/сут. х 500 человек = 45 000 л/сут. = = 45 м 3 /сут.

В общем-то, цифры получились примерно одинаковыми. В табл. 1 приведены расчеты для обоих вариантов, в статье опишем вариант 1.

Суммарный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения составит:

Qcут.max = Qcут.mKcут + Qcут.x = 75 х 1,2 + 45 = 135 м 3 /сут.,

где Ксут — коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимаемый 1,1—1,3 по [1]. Определяем расчетный часовой расход воды, м 3 /ч:

Расчет высоты, на которой должна располагаться нижняя точка бака, выполняется после определения всех гидравлических потерь на пути от емкости до диктующей точки

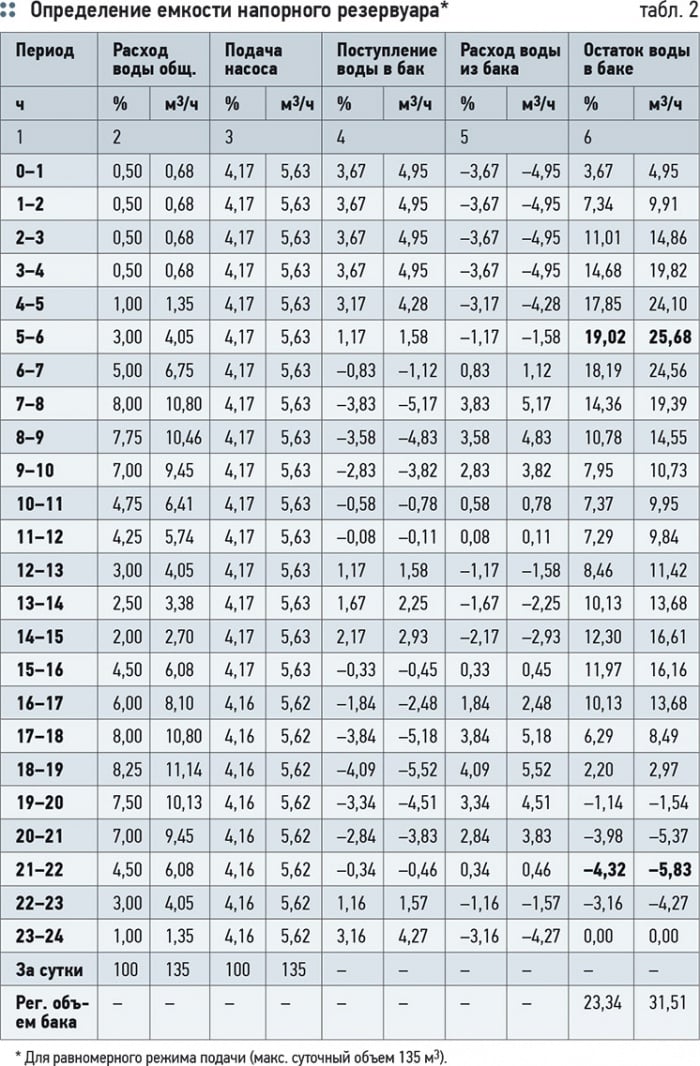

Теперь воспользуемся таблицей расходов населенного пункта (табл. 2). Существует два способа занесения данных — в процентном от суточного расхода и в абсолютном виде. Процентный способ удобнее при проведении теоретических, идеальных вычислений, абсолютные же значения дают моментальное наглядное представление о происходящем в водопроводной сети, сюда можно занести реальные цифры из каталогов производителя подающего насоса, башни и т.д.

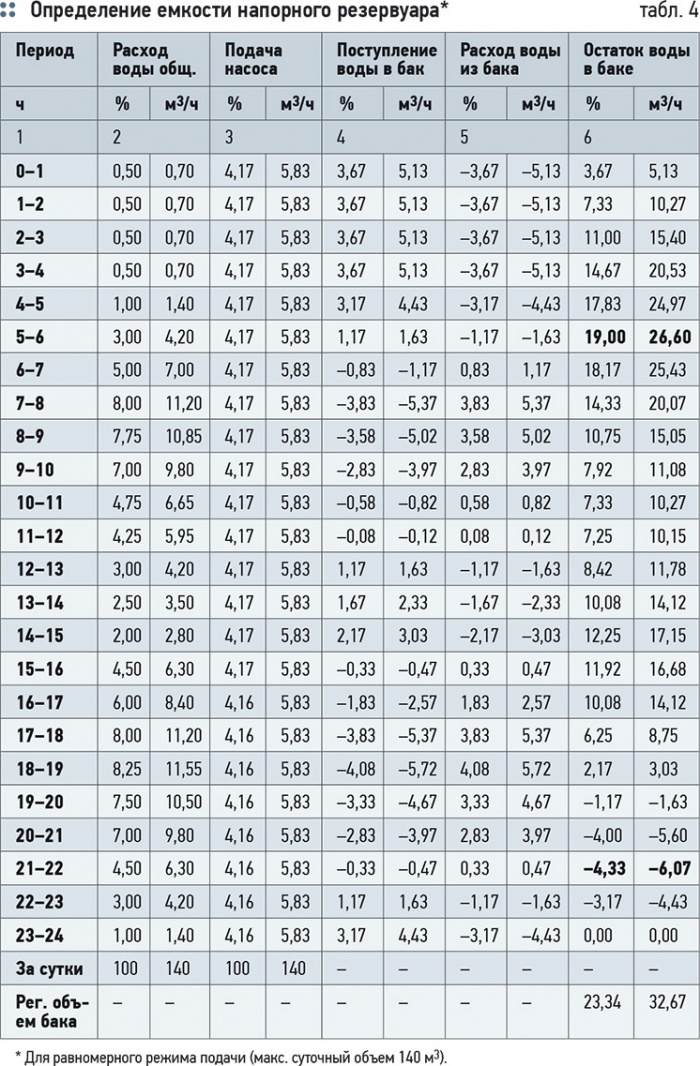

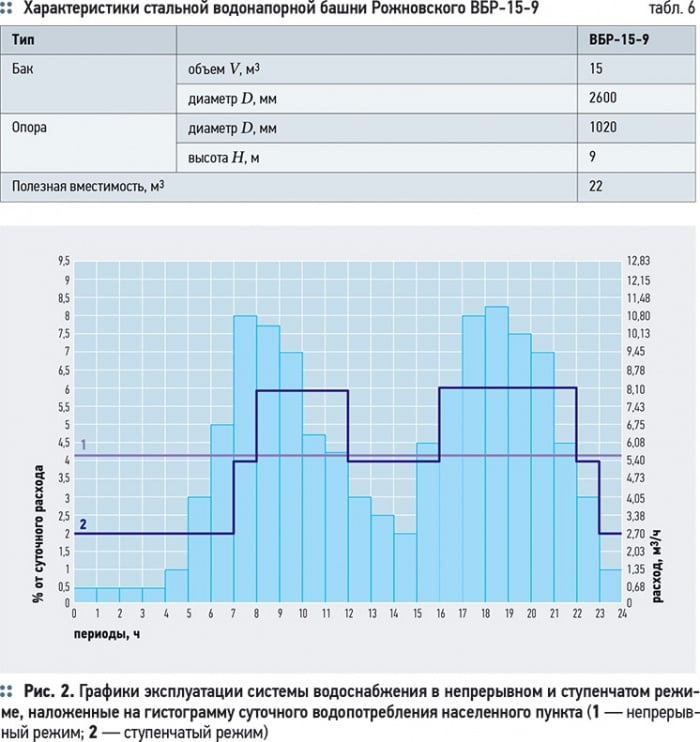

В первых двух колонках приведена статистическая информация о потребностях населения в воде. Мы видим двапика, приходящиеся на утренние и вечерние часы, соответствующие, по-видимому, времени поливки. Предположим, что насосная станция имеет равномерный режим подачи воды, подавая за час 4,17 % суточного расхода, что в нашем случае составляет 7,083 м 3 /ч. Эта информация занесена в колонку 3. Колонки 4 и 5 показывают, как в этой ситуации будет происходить наполнение и опорожнение системы. Они вычисляются вычитанием, соответственно, потребления системы из подачи насоса и наоборот.

С первого раза бывает довольно трудно угадать этот час, тем более, что при замене данных о насосе экстремумы смещаются (сравните табл. 2 и 3). Поэтому на практике за ноль обычно принимают последний час. В этом случае некоторые значения в таблице принимают отрицательные значения. Регулирующий объем тогда вычисляется сложением модулей наибольшего положительного и отрицательного чисел (часы 5-6 и 21-22):

Vper = | 25,68 | + | -5,83 | = 31,51 м 3 .

Если вычисления производились как %, то необходимо полученное число Vрег умножить на суммарный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения Qсут.max:

Vper = 135 х 23,34 % = 31,51 м 3 .

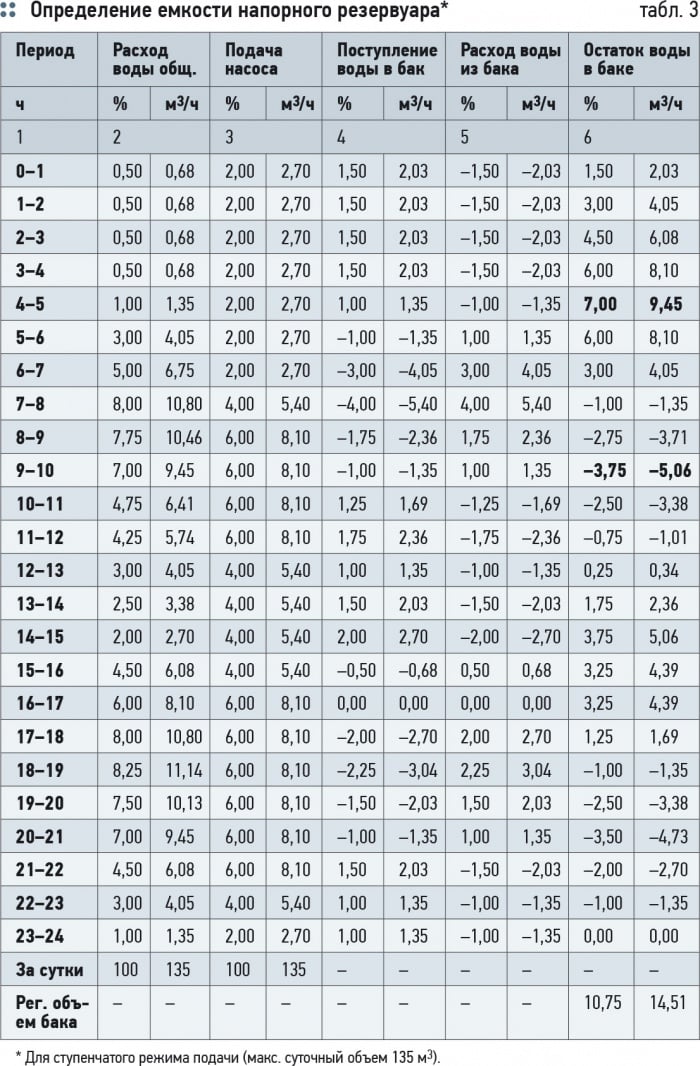

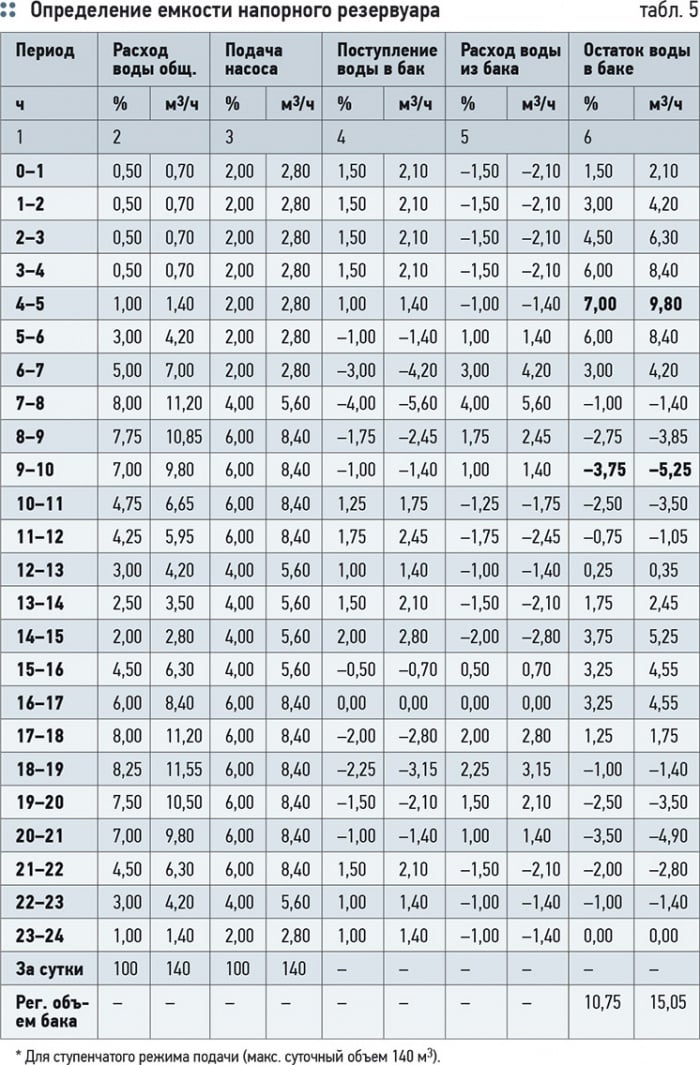

Теперь рассмотрим неравномерный, т.н. «ступенчатый» режим работы башни с несколькими насосами. Возьмем, предположим, три агрегата, каждый из которых обеспечивает 2 % от суточного объема подачи или 0,68 м 3 /ч. Рассчитаем периоды активации в соответствии максимальным приближением графика насосов к гистограмме потребления. Наиболее наглядно разница между одним и несколькими насосами видна на рис. 2. Результаты приведены в табл. 3. Расчетный регулирующий объем при эксплуатации системы в ступенчатом режиме составит (часы 4-5 и 9-10):

Vper2 = | 9,45 | + | -5,06 | = 14,51 м 3 /ч, что, как оказывается, вдвое меньше первоначального результата.

Расчет показывает, что использование даже простейшего графика ступенчатой работы насосов позволяет значительно уменьшить регулирующий объем бака.

Особенно увлекаться здесь все же не стоит, т.к. бесконечно уменьшить объем регулирующей емкости не получится. При сокращении регулируемого объема возрастает число включений насоса, которое ограничено по ГОСТ тремя включениями в час.

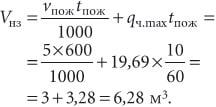

В башне всегда должен присутствовать неприкосновенный запас V^ на случай пожара. Пожарный объем воды в баке должен обеспечивать, согласно п. 2.16 [1], десятиминутную продолжительность тушения одного внутреннего пожара при одновременном наибольшем расходе на другие нужды. Если предположить, что пожар произойдет во время наибольшего водопотребления, то на этот период в напорно-регулирующей емкости должно находиться:

Таким образом, суммарный объем башни должен составлять:

V1 = Vнз + Vper1 = 6,28 + 31,51 = 37,79 м 3 при равномерной подаче и V2 = Vнз + Vper2 = 6,28 + 14,51 = 20,79 м 3 при ступенчатой подаче.

Аналогичные расчеты приведены для варианта, когда расход воды на поливку выбирается исходя из площади посадок на приусадебных участках (табл. 4 и 5).

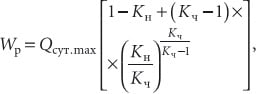

Следует также упомянуть, что при отсутствии графиков поступления и отбора воды СНиП [1] дает возможность вычисления регулирующего объема воды Wp [м 3 ], в емкостях (резервуарах, баках водонапорных башен, контррезервуарах и др.) по формуле:

где Qсут.max — расход воды в сутки максимального водопотребления, м 3 /сут.; Кн — отношение максимальной часовой подачи воды в регулирующую емкость при станциях водоподготовки, насосных станциях или в сеть водопровода с регулирующей емкостью к среднему часовому расходу в сутки максимального водопотребления; Кч — коэффициент часовой неравномерности отбора воды из регулирующей емкости или сети водопровода с регулирующей емкостью, определяемый как отношение максимального часового отбора к среднему часовому расходу в сутки максимального водопотребления.

Расчет высоты опоры

Какая бы разновидность напорно-регулирующей емкости ни была выбрана, расчет высоты, на которой должна располагаться нижняя точка бака, одинаков и выполняется после определения всех гидравлических потерь на пути от емкости до диктующей точки — водоразборного крана, расположенного в наиболее неблагоприятных условиях как в отношении геодезических отметок (высокие геодезические отметки), так и в отношении удаленности от источника.

Для определения высоты башни используется формула:

где Кмс — коэффициент, учитывающий потери напора на местные сопротивления; hсети — максимальные потери напора в водопроводной сети при работе в обычном режиме [м], вычисляются в соответствии с длиной и диаметром трубопроводов; Нсв — свободный (минимально допустимый) напор в диктующей точке [м], определяется как:

при нашей двухэтажной застройке (п = 2) свободный напор равен 14 м; Zдт и Z6 — отметки высот в диктующей точке и в месте установки башни, м.

Проблеме определения диктующей точки и потерь напора будет посвящена одна из наших следующих статей, здесь же приведем лишь конечный результат (табл. 1). Итак, расчетная высота колонны в башне получается:

Подбор подходящей башни

И объем резервуара, и высота опоры у нас получились не слишком впечатляющими, поэтому воспользуемся типовым проектом. Предположим, что по экономическим соображениям было принято решение в пользу именно водонапорной башни. В качестве быстрого и недорого решения могут послужить унифицированные стальные водонапорные башни системы Рожновского с емкостью баков 15, 25, 50 м 3 и цилиндрическими опорами высотой 9, 12, 15, 18 м, заполняемыми дополнительными запасами воды.

В соответствии с выполненными нами выше расчетами требуемый объем V2 составляет 20,79 м, требуемая высота — 8,84 м. Под эти данные подходит вариант ВБР-15-9 (табл. 6). Регулирующий объем будет располагаться в баке, а противопожарный — в дополнительном пространстве опоры. В заключении отметим, что расчеты не обязательно выполнять вручную. Их можно автоматизировать, используя программное обеспечение.

Источник: www.c-o-k.ru