Недалеко от средней школы в станице Хорошевская можно заметить несколько внушительных старинных складов, которые явно выделяются на фоне общей неказистой застройки станицы. Эта здания — все, что осталось от одного из крупнейших спиртоводочных заводов региона, на базе которого после Революции был создан Цимлянский завод шампанских вин.

Спирт и водка — это продукты государственной важности. В 1893 году в Российской империи по инициативе министра финансов Сергея Витте была введена так называемая винная монополия, подразумевающая исключительное право государства на производство и сбыт спиртных напитков, прежде всего водки.

После этого по всей России, а в особенности в центрах регионов, развернулось строительство казенных винных складов, представляющих собой современные и технически передовые на тот момент предприятия по выкуривание спирта и производству водки. Спиртоводочные заводы строились в популярном на тот момент стиле краснокирпичной готики.

Ансамбли спиртоводочных заводов стали настоящими украшениями центральных частей городов России и в значительной мере сохранились до сих пор. Например, в Ростове-на-Дону огромное здание спиртоводочного завода до сих пор украшает Будденовский проспект (владение №70). Сейчас бывшие цеха, где на протяжении 100 лет разливали водку, становятся лофтами, офисами и торговыми центрами.

Что построили, подняли в воздух и космос, спустили на воду в России в 2022 году

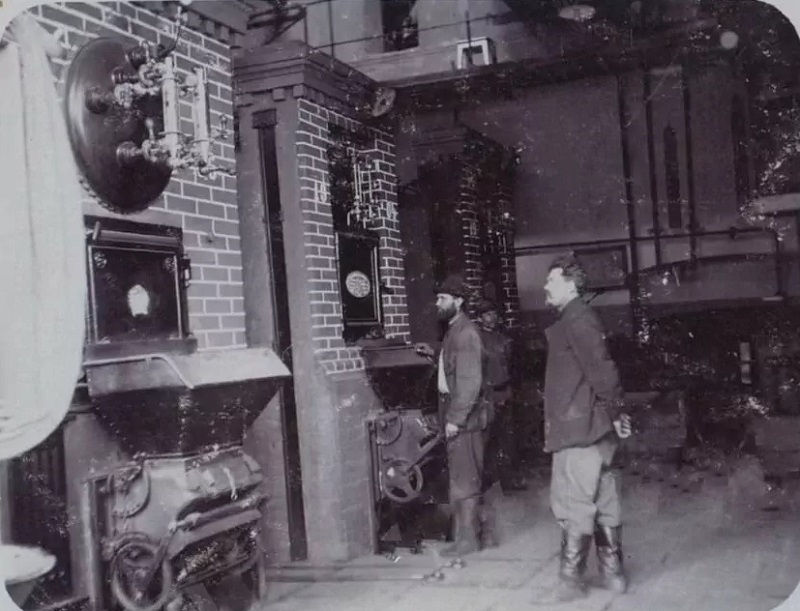

В котельном отделении Цимлянского казенного винного склада, фотография начала 20 столетия

Один из первых заводов такого рода в России был построен в странице Цимлянской еще до введения государственной винной монополии. Строительство казенного спирто-водочного завода осуществлялось при непосредственном содействии великого князя Константина Николаевича Романова, младшего брата императора Александра Второго.

После посещения князем станицы Цимлянской в 1880 году из казны выделялись крупные денежные суммы на строительство завода. Для его размещения была выбрана дальняя окраина станицы в районе так зазываемой Чекаловой горы на высоком берегу Дона. Строительство завода с производственной мощностью в 100 тысяч бутылок в год было завершено 1886 году.

В 1914 году с началом Первой Мировой войны в стране был введен сухой закон, завод в Цимлянской был законсервирован. После февральской революции в 1917 году хранившиеся там запасы спирта были расхищены и употреблены на месте, часть оборудования была приведена в негодность. Завод не работал почти 18 лет.

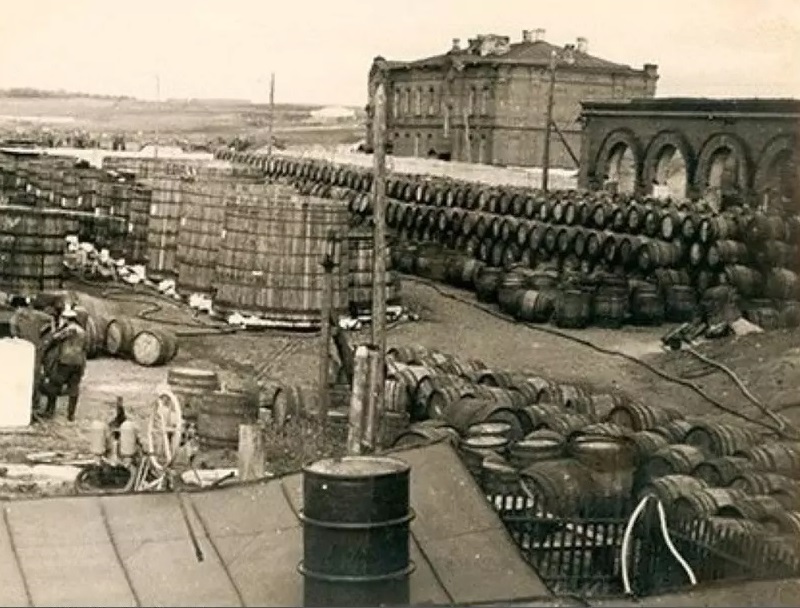

В мае 1932 года согласно постановлению Цимлянского райисполкома Северо-Кавказского края от 24 апреля недействующий к тому времени спиртоводочный завод был передан Цимлянскому виноградарскому совхозу и приспособлен для производства винной продукции. Исследовавший историю предприятия бывший директор завода Георгий Калустов, пишет, что в 1932 году на бывший спиртоводочный завод были завезены дробилка, два ручных пресса, 283 бочки.

Завод в Могутово: подготовка к монтажу стеклопластиковых стволов

Во время Великой Отечественной войны главный корпус завода был разрушен, кровля цеха обвалилась. В послевоенное время производство виноматериалов было восстановлено во вспомогательных помещениях.

Цимлянский винзавод до закрытия. На заднем плане — здание средней школы

При переселении станицы Цимлянской на Кумшацкий бугор винодельческий завод остался на старом месте. В начале 50-х годов завод перерабатывал более 2 тысяч тонн винограда за сезон. К этому времени предприятие было оснащено четырьмя дробилками, шестью винтовыми прессами.

До 1955 года, когда от Цимлянска до Хорошевской была проведена ЛЭП, завод получал электроэнергию от собственной электростанции, устроенной в помещении котельной. Уже в 50-е годы неоднократно поднимался вопрос о переводе завода в Цимлянск или о проведении большой реконструкции предприятия в Хорошевской, которое все еще использовало здания старого спиртоводочного завода. В качестве мотивировочной части «за» перенос завода указывалось отсутствие качественной воды в Хорошевской (нормального водозабора там не было), канализации с очистными сооружениями, дорог. Вдобавок предприятию не хватало рабочей силы, ведь многие жители станицы Хорошевской, образованной на месте незатопленной части станицы Цимлянской, продолжали переезжать в более благоустроенный районный центр. Окончательное решение о строительстве завода в Цимлянске было принято после визита в Хорошевскую министра пищевой промышленности СССР Василия Зотова.

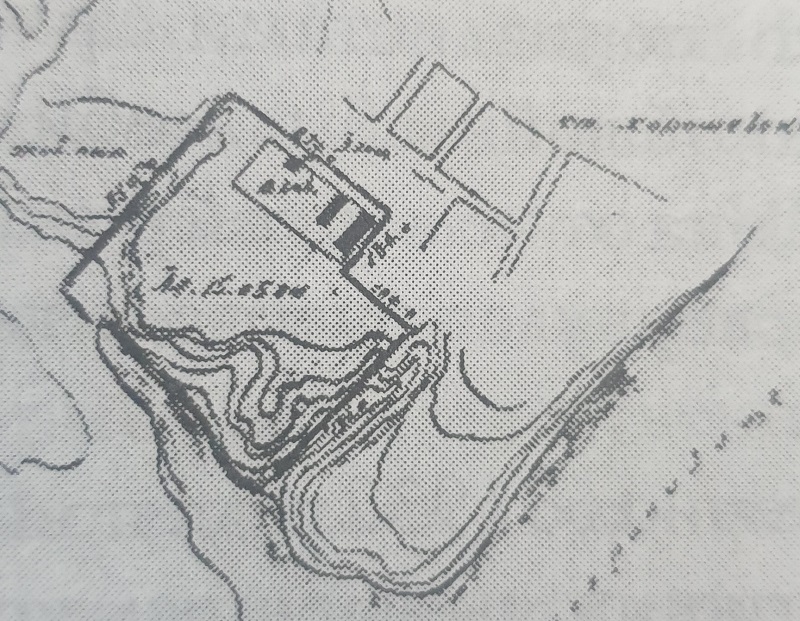

План винзавода в станице Хорошевской, начало 50-х годов. Из книги Георгия Калустова «Виноград и вино».

Строительство нового завода игристых вин началось в конце 1955 года на пустынной северо-восточной окраине Цимлянска. Под предприятие выделили земельный участок в 6 гектаров земли, на котором предполагалось размещение двух главных производственных корпусов, механических мастерских, административного здания, котельной, спиртохранилища.

Предприятие проектировалось на переработку 5 тысяч тонн винограда в год, ягоды должны были поставлять новые виноградные плантации на орошаемых землях на левобережье Дона. Объем производства предполагался 3 миллиона бутылок в год. Электроэнергию завод должен был получать от Цимлянской ГЭС. Рядом с заводом были заложены и дома для сотрудников предприятия.

Стройка затянулась на несколько лет, поэтому старый завод в станице Хорошевской был закрыт далеко не сразу. Только в сентябре 1962 года был запущен первый цех по переработке винограда. После этого старый винзавод в станице Хорошевской был передан как винодельческий цех колхоза имени Ленина, а большая часть сотрудников переехала в Цимлянск.

Станица Хорошевская после закрытия винзавода еще больше опустела. Обветшавшие к тому времени два главных корпуса завода, пережившие войну, были разобраны ради ценной дореволюционного клинкерного кирпича. На месте остались только кирпичные склады, сохранявшиеся до сих пор и улица Винзаводская. Склады и являются памятником о некогда существовавшем на этом месте большом заводе.

Источник: bloknot-volgodonsk.ru

НОВАТЭК показал производство плавучих СПГ-заводов

В Мурманской области в пос. Белокаменка пять лет назад началось строительство Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). Это первый в мире завод по серийному производству линий сжижения природного газа (СПГ) на основаниях гравитационного типа (ОГТ). На днях НОВАТЭК показал производственную площадку журналистам из тех регионов, компании которых участвуют в ее строительстве. Среди них был и корреспондент Волга Ньюс.

В 2022 г. компания «НОВАТЭК-Мурманск» (100% дочернее предприятие ПАО «НОВАТЭК») полностью завершила строительство Центра и уже достраивает первую технологическую линию по производству СПГ для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2».

Бетонные платформы достаточно давно используются в нефтегазовой отрасли. Но уникальность проекта ЦСКМС заключается в том, что впервые в мире реализовано строительство СПГ-резервуаров внутри бетонного основания. Отливается ОГТ, в ней устанавливаются два резервуара, на нее транспортируются 14 модулей, подключаются и синхронизируются все системы — «плавучий завод» готов к транспортировке к месторождению, где к нему подключат газопровод.

Общая схема достаточно проста. Но процесс производства, который происходит «от и до» на ЦСКМС, технологически сложен, и каждая операция, от нарезки арматуры до запуска линии, осуществляется здесь под контролем лучших специалистов и новейшего оборудования.

Площадь всего комплекса 600 га, из которых 260 га занимают производственные объекты. Кольский залив, в котором находится пос. Белокаменка, незамерзающий, и это позволяет круглогодично поставлять всю крупногабаритную продукцию. Причальный фронт длиной 700 м (четыре причала с осадкой 12-14,5 м), а вся береговая линия ЦСКМС — около 4 км. Кстати, именно здесь расположен самый большой цех на территории России: 9 млн куб. м составляет объем комплекса по изготовлению модулей.

«Сборка» модуля в сухом доке. Модуль компрессора отпарного газа, системы топливного газа, теплоносителя

В основе производства — два сухих дока 415×175 метров и высотой 20 метров. В доках происходят основные процессы: изначально отливают ОГТ, затем строятся резервуары, делается инженерная подготовка для загрузки и выгрузки готовой продукции, и после этого ставится технологическая линия по сжижению природного газа.

Также в площадку входят производственные цеха, производство самих технологических линий, жилой поселок, элементы различной инженерной инфраструктуры, а также вспомогательные производственные цеха (арматурный, опалубки, механического оснащения, окрасочный, складские помещения и т.д.).

Для производства одного ОГТ требуется больше 400 тыс. тонн бетона и около 60 тыс. тонн арматуры. Производством специальных бетонных смесей, чтобы бетон был легким и прочным, занимаются четыре завода. Все машины с сырьем, которые идут в док, проходят лабораторный контроль.

Весь этот объем работ на объекте выполняют 17 тыс. человек, которые проживают тут же в вахтовом поселке. Помимо комфортных общежитий, а это 48 многоэтажных домов, там расположены спортивный комплекс, банный центр, прачечные комбинаты, столовые на 6 тыс. посадочных мест, магазины.

В строительстве завода участвует большое количество отечественных предприятий. «Порядка 800 предприятий РФ задействованы в строительстве завода «НОВАТЭК-Мурманск» и «Арктика СПГ 2″. Это создало 80 тыс. рабочих мест в России, 17 тыс. из которых — здесь», — отметил генеральный директор ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Петр Оборин.

В числе смежников и самарские предприятия. Так, АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара» в 2019 г. построил первую распределительную трансформаторную подстанцию (РТП) в ЦСКМС, которая снабжает цеха ОГТ и бетонные заводы.

«Электрощит» поставил большое количество станций: это РТП-1, РТП-2 и еще 34 трансформаторных подстанции. Это большой объем в рамках всей площади производства. Данная распределительная трансформаторная подстанция (РТП-1. — Прим. ред.) обеспечивает электроэнергией все производственные цеха на площадке бетонного завода», — рассказал начальник управления сопровождения строительно-монтажных работ ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Евгений Селищев.

На территории завода также стоят дизельные аварийные электростанции. «Весь комплекс автоматизирован, и как только приходит сигнал на дизельную электростанцию с РТП-1 или РТП-2 о том, что пропало напряжение, исходя из необходимой нагрузки, включаются дизельные электростанции», — отметил Евгений Селищев.

Тольяттинское ООО «НТЦ Евровент» устанавливало вентиляционные агрегаты российского производства. Они использованы в рамках комплекса ОГТ и в цехах.

Также оборудование поставляли и поставляют компании из Челябинска, Воронежа, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода. Например, в доках находится крановое оборудование, которое произведено в Екатеринбурге, а станции водоподготовки и водоотведения построены с использованием оборудования «Воронеж-Аква».

Производственные планы ЦСКМС расписаны до 2035 года. На сегодня строительство первой линии ОГТ завершено примерно на 95%. В ближайшие месяцы будут проводиться тестирование систем и пусконаладочные работы. В 2023 г., когда откроется навигационное окно, «плавучий завод» будет отбуксирован на Гыданский полуостров.

Для второй линии отлита ОГТ, установлена электростанция и в ближайшее время планируется установка первого модуля.

Ввод третьей очереди планируется на 2026 год.

Проект «Арктик СПГ 2»

Технологические линии на плавающих основаниях гравитационного типа, которые сейчас производятся на ЦСКМС, строятся под проект «Арктик СПГ 2». Всего для проекта предусмотрено три линии по производству СПГ. Каждая из них мощностью 6,6 млн т газа в год. Суммарный объем — 19,8 млн т СПГ. Ресурсной базой проекта служит Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО.

Основание: 330 на 154 м, высота 112 м (с факелом челябинского производства).

640 тыс. тонн общий вес.

В ОГТ находятся резервуары: два для СПГ на 230 тыс. куб. м и второй — 75 тыс. куб. м для стабильного газового конденсата.

Каждая платформа представляет собой также причальную стенку: газовозам для отгрузки готовой продукции и транспортировки не требуется дополнительных причалов и специализированной инфраструктуры.

Источник: volga.news