Движение селей – движение грязевых или грязекаменных потоков, внезапно возникающее в руслах горных рек вследствие резкого паводка, вызванного интенсивными ливнями, бурным снеготаянием и др. причинами. Характерное свойство Д.с. — его волновой характер. Режим Д.с. зависит от типа селевого потока и его параметров.

В связных селях, при малых скоростях и глубинах потока, режим движения ламинарный или структурный, при котором перемешивания селевой массы практически не происходит. В несвязных селях, особенно при прорывном механизме зарождения и значительной глубине и скорости, режим движения турбулентный, при котором идёт интенсивное перемешивание селевой массы.

Непрерывная переупаковка крупных обломков создает исключительную бурность потока, сопровождающуюся гулом и вибрацией поверхности земли; поверхность потока представляет собой как бы кипящий слой, с облаком пыли над ним. Средняя скорость подавляющей части селей горных стран лежит в диапазоне 2–15 м/с; в гигантских ультраселевых потоках она возрастает до 50–150 м/с.

Гущин А.И. — Общая геология. Часть 1 — 10.Геологическая деятельность поверхностных текучих вод

Максимальный расход селевых потоков составляет: в мелких селевых бассейнах 20–40 м 3 /с, в крупных – 200–800 м3/с, возрастая иногда до 5–10 тыс. м 3 /с. Д.с. производит огромные разрушения. Борьба с селями ведется путем закрепления почв и растительного покрова, строительства специальных гидротехнических сооружений (напр., плотин) и др. См. также Селевой поток.

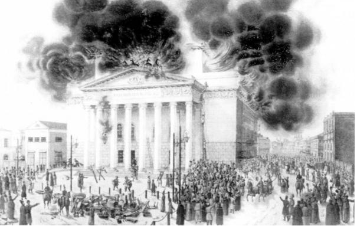

История возникновения и развития пожарной охраны в регионе. Интересные факты, архивные фотографии и документы. Музеи и памятные места. Ветераны и династии пожарных. Виртуальные экскурсии и фотоальбомы.

Источник: xn--b1ae4ad.xn--p1ai

Селевые потоки

Селевые потоки состоят из больших масс разрушенных горных пород в рыхлом состоянии, которые накапливаются годами на дне ущелий и крутых склонах. Во время интенсивных ливнях или во время прорыва ледниковых озер расположенных выше образуются грязекаменные селевые потоки стекающиеся вниз, разрушая все на своем пути.

В горных районах обильное выпадение дождей или быстрое снеготаяние вызывает образование временных бурных потоков. Мощный поток, стекающий с крутых склонов, обладает громадной силой и увлекает за собой, подобно горным рекам, мелкие обломки пород, большие глыбы и валуны. Действуя захваченными обломками, как тараном, такой поток разрушает встреченные на пути выступы и неровности гор, увлекает их за собой и все более и более насыщается каменным материалом.

Селевые потоки это смесь грунта, камней и воды с довольно высокой плотностью 1.2-1.9 т/м³, которая стекает по руслам различных горных рек и сухим долинам после ливней со скоростью до 6 м/с. При выходе из лога в местах где уклон уменьшается скорость селевого потока тоже уменьшается и образуется конус выноса наносов .

Введение в сейсмостойкость

Обломочная масса, принесенная таким потоком, состоит из почти неокатанных обломков и совершенно неотсортирована: среди крупных глыб и валунов находятся гравийно-песчано-глинистые частицы. Отложения конусов выноса селевых потоков называются пролювиальными или пролювием.Селевые потоки представляют большую опасность для населенных пунктов, расположенных в полосе их действия. Известный селевой поток 1921 г., вырвавшийся из горного ущелья вблизи г.Алма-Аты, снес все строения, находившиеся у подножья горы. Затем ворвался в город, обратив улицы в бушующие грязекаменные реки.

Дома срывались с фундаментов и уносились вместе с людьми.На город была вынесена масса каменного материала около 1,5 млн.т.

Рисунок-1. Разрушения населенных пунктов вызванные грязекаменными потоками

Возникают селевые потоки внезапно и действуют сравнительно не долго в течении несколько часов, но способны образовать значительные объемы грязекаменных материалов,смываемых за один сель. Селевой поток способен смывать и переносить с собой камни диаметром до 1.5 метра.Учитывая большую скорость селевого потока и объем переносимых камней защита городов и селений а также различных сооружений расположенных в зоне действия является большой проблемой.

Для решения таких проблем приходится воздвигать дорогостоящие и сложные сооружения как подпорные стены или плотины.В зависимости от того сколько воды содержат в себе грязекаменные потоки, селевой поток может двигаться как однородная вязкая масса или как турбулентный поток воды,камней и грязи. Поток увлекает за собой огромное число камней различного диаметра и смывает с поверхности в огромных объемах грунт. В селевом потоке мелкие камни перемещаются во взвешенном состоянии а более крупные передвигаются перекатываясь по дну тальвега.

Методы защиты строений от селевых потоков

Горные реки и селевые потоки способны переносить камни огромных размеров и в большом количестве, которые способны представлять угрозу не только различным сооружениям и коммуникациям таких как мосты, дороги но и расположенным недалеко городам. При неизбежности строительства в зоне образования селевых потоков принимают различные меры по защите сооружений от сели.

Например мосты строят с такими пролетами, которые не стесняют поток сели, при этом используют опоры одно столбчатого типа. Отверстия мостов существенно увеличивают, так как трудно угадать объемы селевых наносов, которые меняются в зависимости от количества осадков. Отверстия малых мостов быстро забиваются наносами и в таком случае сель переливается через мост и насыпь.

В целях защиты городов и крупных сооружений имеющих большую важность с верхней стороны горных склонов устраивают наносозадерживающие дамбы.Такие дамбы замедляют скорость селевого потока и вызывают отложения наносов. Дамбы строят двух типов: сплошные и прерывистые. Дамбы сплошного типа строят в случае когда ширина русла реки превышает 100 метров.

В таком случае необходимая длина дамбы зависит от ширины русла а также от крупности частиц которые селевые потоки откладывают. Длина дамбы в таком случае определяют по формуле:

L=b*B, где b это коэффициент стеснения русла дамбой, В-ширина русла.

Дамбы прерывистого типа строят когда ширина русла составляет до ста метров.В таком случае длину дамбы определяют по формуле а отверстие дамбы определяют в зависимости от пропуска нужного количества селевых наносов с заданной повторяемостью. В поперечном профиле такие дамбы строят с трапецеидальным сечением. Ширина дамбы поверху составляет от 0.5 до 2.0 метра в зависимости от крупности переносимых камней и интенсивности селевого потока.

Рисунок-2. Устройство перегораживающих стенок для борьбы с селевыми потоками

Мерой борьбы с селевыми потоками является, в первую очередь, восстановление растительного покрова с мощной корневой системой, а также устройство перегораживающих стенок ( рисунок-2). В качестве противоселевого мероприятия можно применять устройство террас ( рисунок-3).

Рисунок-3. Схема террасирования для борьбы с селевыми потоками

По террасированному склону селевой поток будет стекать от ступеньки к ступеньки, попадая в приготовленные для него канавы. В последнее время для борьбы с селевыми потоками применяют плотины, устраиваемые методомнаправленного взрыва. Так, например, такая плотина была создана в 1966 г. в урочище Медео в горах близ Альма-Аты.

С помошью взрыва в плотину было уложено почти 2 млн.т скальной породы. Наряду с селевыми потоками существуют безрусловые потоки со склонов. Комплекс рыхлых образований, накапливающихся у подножья гор в результате смывания временными горными потоками обломочного материала, возникающего при выветривании слагающих эти горы коренных пород, называют пролювием.

Таблица-1. Сопоставление свойств, водно континентальных отложений

Пролювий характеризуется плохой сортированностью и слабой окатанностью обломков. Он образует конусы выноса которые могут сливаться в одну полосу, окаймляющую подошву гор.Различие в мощности, времени действия и направлении водных потоков определяет различие в свойствах отложенных ими пород.

Это различие наиболее наглядно видно из сопоставления, приведенного в таблицу-1. Из таблицы-1 видно, что при достаточно близком минералогическом и гранулометрическом составе различные типы отложений текучих поверхностных вод обладают различными свойствами.Это следует учитывать при проектировании и возведении сооружений.

Классификация селевых потоков

Изучение образования и действия селевых потоков позволило классифицировать их по ряду признаков. По исследованиям Е.К.Рабковой, можно различить селевые потоки связные, или структурные, турбулентно-текучие водокаменные и турбулентно-текучие грязекаменные. Структурные или связные селевые потоки образуются в горных зонах. В геологическом строении водосборного бассейна обязательно наличие глинистых пород и глин. Кроме того, присутствуют породы, способные давать осыпи и трудно измельчающиеся обломки: известняки, сланцы, кристаллические породы.

Объемная масса потока очень велика и составляет 1,9-1,6 т/м³. Глинистые фракции составляют не более 25-30 % от твердой части потока.Остальная часть состоит из песка, щебня, гравия и валунов.Вода входит в селевую массу как одна из составляющих. Для сохранения движения потока необходимо прямолинейное направление, без излучин.

Такой поток движется как одно структурное целое и при остановке застывает, не распадаясь на составные части. Структурные потоки разрушают все встречающиеся на пути сооружения и другие препятствия по всей ширине движения. При уклонах 0,05-0,06 градусов на конусе выноса дно русла покрывается слоем застывшего селя.

Турбулентно-текучие водокаменные селевые потоки также образуются в горных зонах.Водосборная площадь таких потоков сложена интрузивными породами, а также известняками, песчаниками и хорошо сцементированными конгломератами.Возможно также наличие крупнообломочного материала : гравия, гальки, крупного песка.Присутствие глинистых пород не имеет существенного значения.Объемная масса селя в таких потоках равна 1,6-1,3 т/м3.Поток мало насыщен мелкоземом. Отдельные булыги и валуны достигают 1-2 м в окружности.Характер движения отдельных волн потока пульсационно-заторный.Наличие крупных обломков и заторного характера движения обусловливает большую разрушительную силу.На конусе выноса возможна некоторая сортировка выносимого материала.

Турбулентно-текучие грязекаменные селевые потоки образуются как в горной, так и в предгорной зонах.Для водосборной площади характерно преобладание мелкообломочного и обломочного материала, супесей и суглинков.Отмечается наличие большого количества щебня и гальки.Объемная масса селя сравнительно невелика и составляет 1,4-1,05 т/м³.Поток насыщен взвешенными мелкими фракциями и влекомыми по дну галечниками.

Отложение больших масс на конусе выноса приводит к переливу потока через ограждения, сопровождающемуся разрушением дорог, мостов и других сооружений. В отличие от структурных потоков разрушение происходит не путем удара, а подмывом. Характер движения потока беззаторный.На конусе выноса происходит некоторая сортировка влекомого материала по крупности.

Таблица-2. Основные типы селей и возможные причины возникновения

Основные типы селей и возможные причины возникновения

Классификация селей по гранулометрическому составу твердой составляющей:

1. Водокаменный-представляет собой смесь грязной воды с камнями больших размеров (скальные обломки, валуны и так далее ) с объемным весом 1,1 –1,5 т/м³. Водокаменный поток образуется преимущественно в зоне плотных пород.

2. Грязевой — представляет собой смесь грязной воды с частицами глинистых и пылеватых грунтов в твердой фазе при незначительной концентрации камней. Объемный вес составляет от 1.5-2,0 т/м³.

3. Грязекаменный поток представляет собой смесь воды с частицами мелкозема и камней преимущественно небольшого размера. Объемный вес такого потока составляет 2,1–2,5 т/м³.

4.Водно-снежно-каменный состоит преимущественно из воды,снежной лавиной и камней разных размеров. Такой селевой поток является очень тяжелым а селевой удар достигает до 5–12 т/м².

Классификация селей по генезису:

1. Альпийский тип -для такого типа характерно сезонное быстрое таяние снега (Канада, США, Анды, Гималаи, Альпы)

2. Пустынный тип- встречается преимущественно в полузасушливых или в засушливых областях в которые происходят внезапные сильные проливные дожди.Чаще всего наблюдаются в таких районах как Аризона, Невада, Калифорния.

3. Лахары- представляют собой грязевые потоки вулканического происхождения возникающие на склонах вулканов после сильных проливных дождей.

По частоте схода различают следующие селевые потоки:

а) высокой активности (повторяются в течении 3-5 лет а может быть и чаще)

б) средней активности (повторяются в течении 6-15 лет)

с) низкой селевой активности ( повторяются один раз в 16 лет ).

По воздействию на сооружений:

1. Маломощные- создают небольшие размывы у основания, забивают водопропускные отверстия сооружений.

2. Среднемощные -создают сильные размывы у основания мостов и водопропускных сооружений,забивают отверстия водопропускных сооружений полностью.Могут также сносить бесфундаментные сооружения.

3. Мощный имеет большую силу разрушения.Может сносить мостовые фермы, опоры мостов и путепроводов а также разрушить дороги.

4.Катастрофический-разрушает полностью строения и участки дорог.

По источнику воды :

1. Дождевые -такие селевые потоки характерны для низкогорных и среднегорных селевых бассейнов которые не имеют ледникового питания. Условия формирования этих селевых потоков являются обильные осадки смывающие разрушенные горные породы со склонов.

2. Гляциальные -для них характерны низкогорные и среднегорные селевые бассейны не имеющие ледникового питания. Формируются за счет обильных осадков способные смыть продукты разрушения горных пород.

3. Вулканогенные- образуются преимущественно при землетрясениях.иногда в отдельных случаях образуются во время извержения вулкана.

4. Связанные селевые потоки -могут состоять из воды, песчаных и глинистых частиц грунтов. Селевой поток двигается как одно целое и не следует изгибам русла реки а переваливает через берега.В отдельных случаях может разрушить и выпрямлять русла рек.

5. Несвязанные потоки способны двигаться с большой скоростью при этом происходит постоянное обкатывание камней и истирание за счет частого соударения. поток как правило следует по руслу реки разрушая его местами и повторяя его изгибы.

По объему перенесенной твердой массы:

| Размер селя | Объем селя |

| Небольшой | 0,1 – 1,0 тыс. м3 |

| Довольно большой | 1,0 – 10 тыс. м3 |

| Большой | 10 – 100 тыс. м3 (1 раз в 2–3 года) |

| Очень большой | 0,1 – 1,0 млн. м3 |

| Огромный | 1 – 10 млн. м3 |

| Грандиозный | 10 – 100 млн. м3 |

По основным факторам возникновения

1. Зонального проявления. Формируются за счет обильных осадков и носят зональный характер. Как правило сход селевых потоков происходит систематически по одним и тем же путям.

2. Регионального проявления. Формируются за счет геологических процессов. Как правило пути движения селевых потоков не постоянны а сход носит эпизодический характер.

3. Антропогенные. Происходят в результате хозяйственной деятельности человека.

Источник: stroivagon.ru

ликбез от дилетанта estimata

Новичку об основах в области ОБЖ (БЖД), экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.

суббота, 26 декабря 2020 г.

Селевой поток (сель)

Селевой поток (сель) — это бурный временный горный поток, состоящий из смеси воды и большого количества обломков горных пород (от глинистых частиц до крупных камней и глыб), которые составляют от 10 до 75% объема движущейся массы

Сель возникает внезапно в бассейнах небольших горных рек. Как правило, возникновение селей связано с ливневыми осадками, бурным таянием снегов или прорывами горных озёр.

Сели характеризуются продвижением его лобовой части в форме вала из воды и наносов или чаще наличием ряда последовательно смещающихся валов. Прохождение селя сопровождается значительными переформированиями русла.

Селевые процессы происходят во всех горных уголках планеты. На территории России около 20% земель подвержены возникновению опасного явления. Грязевые потоки часто наблюдаются на Кавказских, Уральских, Карпатских, Крымских, Памиро-Алайских, Колымских, Баргузинских хребтах, на Алтае, Саянах и Тянь-Шане.

Сель — явление кратковременное (обычно оно длится несколько часов, реже — дней), характерное для малых водотоков длиной до 25-30 км и с площадью водосбора до 50-100 км 2 .

- фронт достигает в высоту от 5 до 25 м

- длительность – до 3 часов

- длина селевого русла – от 10 м до десятков километров

- ширина – от 3 до 100 м

- скорость перемещения – до 35 км/ч, в среднем 18 км/ч

- минеральные включения составляют до 60% объема

- переносимые валуны могут достигать 4 м в диаметре, весить до 300 т

Сель может внезапно остановиться. Обычно это происходит, если грунтовой воды недостаточно, если уменьшилась скорость течения реки, либо если изменилась крутизна склона.

Причины возникновения селевых потоков

- наличие на склоне достаточно толстого слоя мелких минеральных частиц, образующихся при разрушении горных пород (песок, мелкие камешки, гравий)

- значительное количество текучей воды, способной смыть минерально-грязевую массу, переместить ее вдоль русла

- достаточно крутой склон (не меньше 10°).

- обильные и длительные ливни

- быстро тающие горные ледники и снега , вулканическая активность

- инженерные и строительные работы, хозяйственная деятельность на склонах

Для возникновения селя нужно, чтобы вода заполнила пустоты и трещины на склоне, устремилась вниз. Частицы грунта расплываются, увлажненная порода теряет устойчивость. Вода прибывает, достигает поверхности склона, провоцируя перемещение сначала мелких частиц, затем среднего размера камней, и последними приходят в движение валуны.

Решающим фактором возникновения может послужить вырубка лесов в горной местности — корни деревьев держат верхнюю часть почвы, что предотвращает возникновение селевого потока.

Классификация селевых потоков

- Водно-каменные сели . Состоят преимущественно из крупных обломков пород, валунов, кусков скал, формируются в области нахождения плотных горных пород. Масса 1 м 3 может составлять 1–1,5 т.

- Водно-песчаные, водно-пылеватые сели . Образуются в области лесов, песчаных почв. В состав входят песчаные и пылевые частицы.

- Грязевые сели . Основаны на глинистых и пылевых включениях. Формируются в областях глиноземов. Масса 1 м 3 может достигать 2 т.

- Грязекаменные сели . Состоят из глинисто-пылеватых частиц, смешанных с небольшим количеством гальки и гравия. Масса 1 м 3 – до 2,5 т.

- Каменно-грязевые сели . Камни и крупные обломки преобладают над мелкодисперсными включениями.

- Водно-снежно-каменные сели . Являются промежуточными образованиями между селем и лавиной.

- связные – состоящие из воды и мелкодисперсных элементов, имеющие пластичную структуру, представляющие собой единое образование

- несвязные – состоящие из ударяющихся друг о друга камней, перемещающиеся с большой скоростью

- сверхмощные (объем более 1 млн. м 3 )

- мощные (более 100 тысяч м 3 )

- средней мощности (10 – 100 тысяч м 3 )

- маломощные (до 10 тысяч м 3 )

- дождевые, вызванные длительными дождями

- снеговые – активно тающими снегами

- ледниковые – тающими ледниками

- вулканогенные – вулканической активностью

- сейсмогенные – землетрясениями

- лимногенные – разрушением плотинных озер

- антропогенные – человеческой деятельностью

Селевые очаги

Потенциальный селевой очаг — участок селевого русла или селевого бассейна, имеющий значительное количество рыхлообломочного грунта или условий для его накопления, где при определенных условиях обводнения зарождаются сели. Согласно «Руководству по изучению селевых потоков», составленному для использования в системе Гидрометслужбы СССР, селевые очаги делятся на очаги локального и рассредоточенного селеобразования. Очаги локального селеобразования делятся на три типа: селевые врезы, селевые рытвины и скальные очаги.

- Селевой врез представляет собой мощное морфологическое образование, выработанное в толще древних моренных отложений и чаще всего приуроченное к резким перегибам склона. Кроме древне-моренных образований селевые врезы могут формироваться на аккумулятивном, вулканогенном, оползневом, обвальном рельефе. Селевые врезы по своим размерам значительно превосходят селевые рытвины, а их продольные профили более плавные, чем у селевых рытвин. Максимальные глубины селевых врезов достигают 100 м и более; площади водосборов селевых врезов могут достигать более 60 км 2 . Объем грунта, выносимый из селевого вреза за один сель, может достигать 6 млн м 3 .

- Селевой рытвиной называют линейное морфологическое образование, прорезающее скальные, задернованные или залесенные склоны, сложенные обычно незначительной по толщине корой выветривания. Селевые рытвины отличаются небольшой протяженностью (редко превышают 500-600 м) и глубиной (редко более 10 м). Угол дна рытвин обычно более 15°.

- Под скальным очагом рассредоточенного селеобразования понимают участок крутых (35-55°) обнажений, сильно разрушенных горных пород, имеющих густую и разветвленную сеть борозд, в которых интенсивно накапливаются продукты выветривания горных пород и происходит формирование микроселей, объединяющихся затем в едином селевом русле. Они приурочены, как правило, к активным тектоническим разломам, а их появление обусловлено крупными землетрясениями. Площади селевых очагов достигают 0,7 км 2 и редко больше.

Последствия селевых потоков

Основными поражающими факторами селей являются разрушительная способность и внезапность возникновения. Говоря, чем опасны селевые потоки, следует отметить:

- захлестывание и серьезное (нередко смертельное) травмирование оказавшегося на пути человека

- закупоривание дыхательных путей селевой массой, приводящее к удушению

- разрушение жилых и промышленных построек, путей сообщения, инфраструктурных объектов

- приведение в негодность сельскохозяйственных угодий

Борьба с селевыми потоками

К сожалению, спрогнозировать возникновение страшного потока, сносящего все на своем пути, сегодня невозможно. Ученые только указывают, в каких районах склоны являются потенциально опасными. Жителям горных областей остается надеяться на надежность защиты от селевых потоков, установленной в местах проживания.

Противоселевые сооружения по характеру воздействия на селевые потоки подразделяются на селерегулирующие, селеделительные, селесдерживающие и селетрансформирующие.

Такие сооружения предназначены для задержания селевых выносов выше защищаемого объекта, для отвода селевого потока от объекта, а также для защиты объекта от ударного воздействия селевого потока.

Задержание селевых выносов может осуществляться устройством запруд, плотин (дамб) или котлованов-наносоуловителей. Запруды могут устраиваться из камня, бетона, железобетона, металлов и других материалов в виде глухих или решетчатых стенок, перегораживающих русло. Селе-сдерживающие плотины предназначены для удержания большого объёма твёрдого стока селя. Опорная поверхность плотины располагается перпендикулярно поверхности склона горы. Котлованы-наносоуловители уменьшают скорость селевого потока.

Возводятся и простейшие сооружения: валы-канавы и террасы с широким основанием. Валы-канавы располагают строго горизонтально на склонах крутизной не более 10°. На склонах крутизной от 10 до 30° устраивают ступенчатые террасы шириной 3,5—4 м.

Для защиты населения от последствий селей принимаются и профилактические меры. К таким мероприятиям можно отнести:

Источник: lik-o-dil-es.blogspot.com

Гидрологические ЧС сели

Посмотрев этот видеоурок, учащиеся узнают, что называют селевым потоком и каковы условия его возникновения. Познакомятся с видами и типами селевых потоков. Узнают, какие меры принимаются для организации защиты населения от селей. А также познакомятся с некоторыми рекомендациями по правилам поведения при угрозе и во время схода селевого потока.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Гидрологические ЧС сели»

На Камчатке в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике расположено одно из наиболее крупных гейзерных полей мира и единственное в Евразии — Долина Гейзеров. Она представляет собой глубокий каньон реки Гейзерной, в бортах которого на площади около 6 км 2 находятся многочисленные выходы гейзеров, горячих источников, грязевые котлы, термальные площадки, водопады и озёра.

3 июня 2007 года в Долине Гейзеров произошла крупная геологическая катастрофа — сошёл гигантский оползень, который сформировал мощный селевый поток. Почти 20 миллионов кубических метров обводнённой грязекаменной массы перекрыли русло реки Гейзерной, образовав высокую запруду. В результате 7 крупных гейзеров оказались под завалами, ещё 13 гейзеров оказались под водой озера, образовавшегося в результате перекрытия реки селевым потоком. Из-за труднодоступности места жертв удалось избежать, однако были потеряны множества уникальных объектов Долины Гейзеров.

Но самое интересное в этой истории то, что спустя шесть лет, в сентябре 2013 года, новый крупный селевый поток сошёл по каньону реки. Он не только восстановил утраченные гейзеры, но и увеличил их число.

Итак, что же такое сель? Сель (или селевый поток) — это бурный временный поток, состоящий из воды с очень большой концентрацией минеральных частиц, камней и обломков горных пород (до 50—60 % объёма потока).

Сели возникают внезапно в бассейнах небольших горных рек и вызываются, как правило, ливневыми осадками или бурным таянием снегов. Средняя скорость селевого потока составляет 2—6 (иногда до 10) метров в секунду, что объясняет его большую разрушительную силу.

Для формирования селей необходимо сочетание определённых условий. Во-первых, необходимо наличие селеформирующих грунтов, которые являются источниками твёрдой составляющей селя. Во-вторых, наличие источников интенсивного обводнения этих грунтов. А в-третьих, необходимо наличие достаточной крутизны склона гор в этих местах.

Источниками водного питания селей, как мы уже упоминали, служат дожди и ливни, а в высокогорных районах — вода, образовавшаяся при интенсивном таянии ледников и снега, а также при прорыве ледниковых или моренных озёр.

Источниками твёрдой составляющей селевого потока могут быть рыхлообразные материалы горных пород, возникающие в результате оползней и обвалов. А также завалы и загромождения, образованные предыдущими селями. В высокогорных же районах с развитыми ледниками источниками твёрдой составляющей селя являются морены, которые состоят из смеси самых разных обломков пород.

В связи с этим принято выделять несколько основных видов селевых потоков: водокаменные; грязевые; грязекаменные; сейсмосели и лахары.

Водокаменный сель — это сель, в теле которого преобладает крупнообломочный материал. Формируется он в основном в зоне плотных пород, а его объёмный вес достигает полутора тонн на кубический метр.

Сейсмосели возникают в результате землетрясений. Отколовшиеся части ледников или горных пород могут преградить путь рекам, образовывая очень неустойчивые плотины. При их прорыве вода сбрасывается мгновенно, что способствует накоплению потоком немыслимой энергии.

Лахары, как вы помните, это селевые потоки, образующиеся при извержении вулканов. В результате излияния лавы, выпадения горячего пепла или схода пирокластических потоков происходит быстрое таяние снежного покрова и ледников на склонах вулкана. Вода смешивается с пеплом и обломками горных пород и устремляется вниз по склону, разрушая всё на своём пути.

Длина русла селя может составлять от нескольких метров до нескольких десятков километров. В ширину сели могут достигать 3—100 м, а в глубину — 1,5—15 м. Скорость движения селя на разных участках русла различна, но как правило она колеблется в пределах 2—10 м/с.

По мощности сели принято делить на катастрофические, мощные, среднемощные и маломощные сели.

Катастрофические сели характеризуются выносом материала объёмом более одного миллиона кубических метров. Максимальный размер выносимых потоком валунов и скальных обломков может достигать 3—4 метров (масса таких глыб иногда достигает 300 тонн). Образуются катастрофические сели чаще всего в результате землетрясений и извержений вулканов.

В мощном селе объём селевого выноса колеблется от ста тысяч до миллиона кубических метров.

При селях средней мощности наблюдается вынос от 10 до 100 тысяч кубометров материала. Возникают такие сели примерно раз в два — три года.

При маломощных селях объём селевого выноса не превышает и 10 тысяч кубических метров. Возникают они ежегодно, иногда и по нескольку раз.

От мощности селевого потока зависит характер его воздействия на различные строения и сооружения. Так, к примеру, маломощные сели могут вызвать частичную закупорку водопропускных сооружений. Среднемощные сели повреждают или сносят бесфундаментные здания. Мощные селевые потоки разрушают опоры мостов, каменные строения и дороги. А катастрофический сель может не только полностью разрушить строения, но и захоронить их под селевыми наносами.

Так, например, в ночь на 1 апреля 2017 года из-за проливных дождей в Колумбии сошёл мощный селевый поток. Его основной удар пришёлся на город Моко́а с населением около 40 тысяч человек. Город очень сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромными валунами, нарушено водоснабжение, подача электричества и газа. Через неделю стало известно о 314 погибших и 127 пропавших без вести.

Большие разрушения от селевых потоков связаны с тем, что их основными поражающими факторами являются удары движущихся масс горных пород, а также заливание этими массами пространства.

На огромной территории Российской Федерации существуют самые разнообразные условия и формы проявления селевой активности. А все селеопасные районы России разделяют на две зоны — тёплую и холодную.

В тёплую зону входят селеопасные районы умеренного и субтропического климатических поясов. Здесь сели обычно имеют характер водокаменных и грязекаменных потоков. А основной причиной их образования являются ливни.

Так, например, 1 сентября 2017 года в Кабардино-Балкарии, когда из-за сильных и продолжительных ливней со склонов ущелья Адыл-Су сошёл мощный сель. В горах оказались отрезаны 27 туристических баз и 49 зарегистрированных тургрупп.

Холодная зона охватывает селеопасные районы Субарктики и Арктики. Здесь, в условиях вечной мерзлоты и дефицита тепла, преимущественно распространены водоснежные селевые потоки.

Для большинства селевых бассейнов России (а их зарегистрировано более трёх тысяч) характерны сели малой и средней мощности. Их наибольшее число формируется в горах Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестана, Камчатки, Приморья, Кольского полуострова и Урала.

Защита населения от последствий селей осуществляется различными способами. Так, например, организационно-хозяйственные и охранно-ограничительные меры запрещают строительство промышленных предприятий, жилых зданий и сооружений, а также автомобильных и железных дорог в руслах селевых бассейнов без организации надёжной защиты от селевых потоков.

А к защитным мерам относится возведение противоселевых инженерных и гидротехнических сооружений.

Противоселевые сооружения по характеру воздействия на селевые потоки подразделяются на селерегулирующие, селеделительные, селесдерживающие и селетрансформирующие.

Данные объекты предназначены для задержания селевых выносов выше защищаемого объекта, для отвода селевого потока от объекта, а также для защиты объекта от ударного воздействия селевого потока.

Самым распространённым защитным сооружением является селевая плотина или дамба. Её основное предназначение — сдерживание большого объёма твёрдого стока селя.

Кроме сооружения плотин или дамб, задержание селевых выносов может осуществляться устройством запруд из камня, бетона, железобетона и других материалов в виде глухих или решётчатых стенок, перегораживающих русло.

Помимо этого, возводятся и простейшие защитные сооружения. Например, на склонах до 10 о сооружаются горизонтальные валы-канавы. А на более крутых склонах — ступенчатые террасы с широким основанием.

Для защиты населения от последствий селей также принимаются и профилактические меры. Например, это может быть ликвидация искусственных или естественных водоёмов, прорыв которых может привести к образованию селевого потока. Сюда же относятся устройство канализационных каналов и предварительный сброс воды из горных озёр до наступления селеопасного периода.

Но самым эффективным мероприятием по защите населения в условиях селевой опасности является эвакуация за пределы опасной зоны. Информация об угрозе схода селя поступает от наблюдательных постов и станций гидрометеослужбы в местные органы управления, а затем, в случае опасности, задействуется система оповещения населения.

В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации специалисты МЧС разработали ряд рекомендаций населению, проживающему в селеопасных районах. Приведём некоторые из них.

Итак, услышав сигнал оповещения:

включите местный теле- или радиоканал и прослушайте сообщение о характере угрозы и порядке действий.

Если позволяет время, то быстро соберите документы, деньги и ценные вещи.

Подготовьте одежду, медикаменты, продукты питания и запас питьевой воды.

Покидая дом при заблаговременной эвакуации не забудьте отключить электричество, газ и воду.

Плотно закройте двери, окна и вентиляционные отверстия.

Взяв всё самое необходимое, направляйтесь в пункт эвакуации или самостоятельно покиньте опасную зону.

Для экстренного выхода из опасной зоны необходимо знать пути в ближайшие безопасные места. Естественными безопасными местами являются склоны гор и возвышенности.

Нельзя двигаться по долинам, ущельям, так как в них могут образовываться дополнительные русла основного селевого потока.

Помните! Из двигающегося с большой скоростью селевого потока на значительные расстояния могут выбрасываться камни огромного размера и массы, что опасно для жизни.

В случае захвата человека потоком селя, необходимо попытаться оказать пострадавшему помощь всеми имеющимися средствами (шесты, канаты, палки и тому подобное). Выводить пострадавшего из потока нужно по направлению движения селя с постепенным приближением его к краю.

Поскольку селевые потоки возникают преимущественно в горной местности, куда помощь из-за разрушения дорог часто приходит с опозданием, то спасшиеся люди должны постараться самостоятельно оказать первую помощь пострадавшим.

После того, как угроза спала, возвращайтесь в дом с осторожностью, убедившись, что он не рухнет из-за повреждений.

Источник: videouroki.net