Типовой проект, сокращающий сроки проектирования и повышающий качество проектной документации, должен, в идеале, воплощать принципы единой, принятой на данном этапе, технической политики в отрасли.

Так, во времена плановой (социалистической) экономики унификация и типизация подстанционного оборудования, технологических схем и компоновок ускоряла внедрение наиболее выгодных на тот момент в каждом конкретном случае проектных решений. При этом строительная часть подстанций могла не перестраиваться в процессе эксплуатации, так как всё применяемое подстанционное оборудование было унифицировано по габаритным размерам.

В сегодняшней практике образовался ощутимый «идеологический» разрыв между уровнем предлагаемого производителями оборудования — надежного, безопасного, компактного — и имеющимися проектными решениями, разработанными более десяти лет назад. Как правило, для потребителя, закупающего высококачественную технику, призванную минимизировать площадь сооружения, проектировщики перерабатывают старые проекты, приспосабливая их под оборудование новейшего поколения. В результате заказчик может получить крайне неудобно организованное или пустующее пространство внутри подстанций.

Строительная экспертиза — Типовые ошибки в проектировании раздела Конструктивные решения

Поэтому в последнее время производители подстанционной техники специально под свое оборудование начинают заказывать типовые проекты подстанций, рассчитанные на определенные предприятия данного региона. Опыт проектирования конкретных объектов позволяет установить единые подходы к принципиальным техническим и конструктивным решениям, выбору электрооборудования, материалов, комплектующих.

Один из первых типовых проектов, который может быть применен практически в любых условиях во всех регионах России, выполнен специалистами ОАО «РОСЭП». «Новый проект распределительной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, в котором заложено современное надежное оборудование и соответствующие ему инженерные решения, отвечает запросам каждого заказчика», — считает Юрий Михайлович Кадыков.

— Юрий Михайлович, скоро ОАО «РОСЭП» войдет в состав ФСК. С этого момента институт будет определять техническую политику ФСК?

— Политику будет определять ФСК, а институт — инструмент реализации этой политики с помощью проектных решений, которые будут узаконены в отрасли. И если раньше мы занимались только распределительными сетями до 110 кВ, то теперь в ведение института перейдут и сети более высокого напряжения.

— В каком состоянии в данный момент в России находится типовое проектирование?

— В свое время типовые проекты разрабатывались под эгидой Госстроя России с соответствующим финансированием. Исчез Госстрой — и типовое проектирование практически рухнуло. Проектные институты разрабатывали только отдельные типовые решения для ускорения проектирования конкретного объекта. И до последнего времени самыми «новыми» являлись типовые проекты подстанций разработки пятилетней давности.

Сейчас проектными организациями в основном используются проекты 80-х-начала 90-х годов. Нет ни одного российского типового проекта закрытой подстанции с применением отечественного или зарубежного оборудования нового поколения, например, с элегазовыми или вакуумными выключателями, несмотря на то, что такие аппараты в реальном проектировании применяются самым активным образом.

Индивидуальный или типовой проект для строительства. Что выбрать? | 0+

Подчеркну еще раз — не было общероссийских типовых проектов. Существуют, допустим, типовые проекты подстанций для разных регионов, но их применение в других местах довольно затруднительно технически.

Сейчас по заказу петербургского ОАО «ПО Элтехника» нашим институтом разработан отраслевой типовой проект распределительной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, согласованный с ОАО «ФСК ЕЭС».

— В чем особенность этого проекта?

— В последние годы в России расширяется строительство новых предприятий, потребляющих большую электрическую мощность. Активно возводятся заводы, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, холодильные комплексы, водозаборные узлы, очистные сооружения. Кроме того, появляются новые жилые микрорайоны на основе многоэтажных домов (8 и более этажей) со встроенными коммунально-бытовыми и торговыми помещениями.

Всем указанным потребителям необходимо обеспечение надежности электроснабжения не ниже II категории, т.е. двух питающих ЛЭП, двухсекционных распределительных устройств (РУ) 6-10 кВ и 0,4 кВ.

Потребляемая мощность возводимых объектов сейчас составляет несколько тысяч кВА, а построение схем электроснабжения зависит от количества отдельных зданий и сооружений объекта и их нагрузки или от габаритов одного здания и размещенных в нем нагрузок. С учетом ограниченных возможностей передачи мощности по линиям 0,4 кВ возникает необходимость сооружения нескольких трансформаторных подстанций (ТП) на территории объекта, питающихся по линиям 10 кВ от сооружаемого распределительного пункта (РП) или распределительной трансформаторной подстанции (РТП).

Опыт проектирования конкретных объектов показал, что для большинства из них может быть применено всего несколько вариантов компоновок электрооборудования в подстанциях, удовлетворяющих практически любым требованиям заказчика (варианты компоновок показаны на рис. 1-9. — Ред.). Они и использованы в типовом проекте.

— Применяя типовые решения, проектировщики сокращают сроки выполнения заказа. Однако значение нового проекта этим не ограничивается.

— Начну с того, что сейчас в стране появилось много небольших проектных организаций, для которых самое главное — удовлетворить потребности заказчика. И зачастую они закладывают в проекты оборудование, которое уже вообще нельзя применять. Например, КТП шкафного типа или ячейки КСО-366 — это уже позавчерашний день, но их применяют, потому что клиент часто гонится за дешевизной. И затем у заказчика начинаются проблемы, когда эксплуатирующая организация отказывается согласовывать такой проект, на мой взгляд, совершенно обосновано — ведь он не отвечает современным требованиям по надежности и безопасности.

Безусловно, в России должна проводиться единая техническая политика, о чем в последние годы много говорили. Данный типовой проект РТП — одно из первых движений в этом направлении. В проекте применены самые современные технические решения. Кроме того, на титульном листе стоит подпись заместителя председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» В.В. Дорофеева — значит, типовой проект одобрен для применения в сетях и на предприятиях ФСК.

Если же вернуться к вопросу, то использование типового проекта обойдется заказчику дешевле, сократятся сроки проектирования и при этом повысится качество проектов — выигрыш налицо.

— Какое оборудование предусмотрено в проекте?

— На мой взгляд, высоковольтные ячейки КСО 10-Э1 «Аврора» ОАО «ПО Элтехника», заложенные в проект, — одна из самых современных, безопасных и надежных отечественных разработок. Ячейки прекрасно зарекомендовали себя в процессе эксплуатации в разных регионах страны.

Как говорится, техника, проверенная временем, и заменять ее на другое оборудование в рамках разработанного проекта нерентабельно. Это потребует переделки строительной части, что существенно удорожит проект. У ячеек разные установочные габариты. Например, ширина ячейки у одного производителя составляет 800 мм, у другого — 500 или 1200 мм.

Что касается низковольтной стороны, то, согласно проекту, возможно использование НКУ «Нева» ОАО «ПО Элтехника» или панелей типа ЩО различных производителей.

Трансформаторы могут применяться как маслонаполненные, так и сухие.

— Архитектурно-строительное решение типового проекта предусматривает использование кирпича. Почему вы остановились именно на этом материале?

— В принципе оболочку подстанции можно сделать из чего угодно: из железобетонных панелей, из кирпича, из блоков, из сэндвич-панелей. Но опять же мы исходили из практического опыта. Во-первых, кирпич можно найти в любом уголке России. Во-вторых, я не видел ни одной подстанции, сооруженной из блоков или сэндвич-панелей, устойчивой к вандализму.

Это ограничивает применение таких сооружений только охраняемыми территориями. В третьих, для сэндвич-панелей требуется сначала сделать каркас, а для установки самих панелей необходим кран.

Если же необходим красивый внешний вид подстанции, то кирпич можно облицевать на любой вкус, более того, мы специально делаем выступающий фундамент, на который также можно положить облицовку.

— Есть ли уже практические примеры использования нового типового проекта?

— Пока рано об этом говорить — типовой проект РТП еще слишком «молод». Но не исключено его использование при проектировании электроснабжения совместного итало-российского завода по производству керамической плитки в Подмосковье. РП, три ТП с 16-ю трансформаторами по 1250 и 1600 кВА — колоссальное по мощности предприятие.

Окончательное решение должно быть принято в ближайшее время.

Читатели «Новостей ЭлектроТехники» имеют возможность одними из первых познакомиться с вариантами компоновки и основными техническими решениями, принятыми разработчиками из ОАО «РОСЭП» при создании нового типового проекта распределительной трансформаторной подстанции (РТП) 10/0,4 кВ.

Типовой проект РТП

(решения, характеристики, компоновка)

РТП представляет собой распределительный пункт, состоящий из РУ 10 кВ, двух камер силовых трансформаторов, щита 0,4 кВ, помещения собственных нужд (СН) и помещения телемеханики (ТМ).

В РТП предусмотрено применение камер серии КСО-10Э1 «Аврора», щита 0,4 кВ, состоящего из панелей ЩО-2000 «Нева», и силовых трансформаторов типа ТМ или ТМГ.

Область применения РТП:

• в ветровых районах с I по IV;

• I, II и III степени загрязнения атмосферы;

• высота над уровнем моря — не более 1000 м;

• расчетная температура наружного воздуха от — 40?С до + 40?С;

• сейсмичность до 6 баллов;

• нормативная снеговая нагрузка — 100 кг/м2;

• нормативная глубина промерзания грунта площадки строительства — 1,7 м;

• грунты, составляющие основание под подошвой фундаментов:

пески, супеси, суглинки и глины с физико-механическими характеристиками:

а) расчетное сопротивление R0 грунта со значением 1,5 кгс/см2 и выше;

б) коэффициент пористости, е 0,85.

• уровень грунтовых вод:

а) для зданий РТП на основании из монолитной плиты (ОТП-23.0011-3.1-АС) ниже подошвы плиты на 2,0 м и более;

б) для зданий РТП на ленточных фундаментах (ОТП-23.0011-3.2-АС) от планировочных красных отметок рельефа ниже 2,0 м и более.

Высоковольтная часть На стороне 10 кВ принята одинарная, секционированная на две секции вакуумным выключателем ВВ/TEL система сборных шин, к которой присоединены через вакуумные выключатели ВВ/TEL и разъединители кабельные линии и два силовых трансформатора.

Секционный выключатель 10 кВ в нормальном режиме отключен и оборудован устройством АВР. Для обеспечения контроля напряжения и работы АВР на каждой секции имеются трансформаторы напряжения.

Заземление каждой секции сборных шин 10 кВ предусматривается стационарными заземляющими ножами разъединителей, установленными в ячейках трансформатора напряжения.

Каждая секция защищена от коммутационных перенапряжений ограничителями перенапряжений (ОПН).

В РТП с трансформаторами мощностью 630 кВ в цепях силовых трансформаторов предусматриваются два варианта установки камер ввода КСО-10Э1 «Аврора»:

• с выключателем нагрузки и предохранителями;

• с вакуумным выключателем.

Для обеспечения собственных нужд РТП к каждой секции через предохранители присоединены трансформаторы ТСКС 40/10/0,4 кВ с последующим АВР, организованным в панели собственных нужд.

Низковольтная часть

В щите 0,4 кВ принята одинарная, секционированная выключателем система сборных шин. Предусмотрено автоматическое включение резерва на секционном выключателе 0,4 кВ. Питание секций шин 0,4 кВ осуществляется от силовых трансформаторов через автоматические выключатели. Отходящие линии 0,4 кВ защищены предохранителями или автоматическими выключателями.

Счетчики установлены в шкафах, которые закрываются на ключ и пломбируются. Цепи учета выведены на сборки зажимов в испытательной коробке и пломбируются.

Предусмотрена возможность установки для каждой секции шин 0,4 кВ конденсаторных установок для автоматической компенсации реактивной мощности нагрузок потребителей.

В РТП предусматривается необходимый объем релейной защиты, измерений, автоматики, управления и сигнализации. Питание собственных нужд в помещениях 6(10) и 0,4 кВ принято раздельным.

Источник: www.elteh.ru

Типовые проектные решения

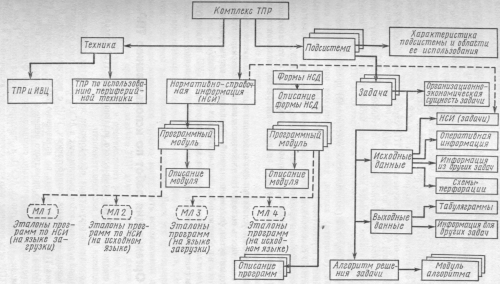

Исследования в области создания АСУ, проведенные за последние годы в различных организациях, определили возможность разработки АСУ путем расчленения ее на отдельные элементы, из которых по мере необходимости компонуется конкретная автоматизированная система управления, т. е. путем формирования типовых элементов, пригодных для многократного использования. Эти типовые элементы после их апробирования на ряде предприятий были выбраны в качестве типовых проектных решений (ТПР).

Опыт использования ТПР на целом ряде предприятий приборостроения, станкостроения, сельхозмашиностроения, автомобилестроения и других отраслей показал, что сокращение сроков разработок и снижение затрат на создание АСУП составляют 15—30%. Степень использования ТПР по отдельным задачам и подсистемам в АСУП может составить от 30 до 70%. Использование типовых проектных решений по подсистемам технико-экономического планирования, оперативного управления основным производством, управления материально-техническим снабжением, управления технической подготовкой производства, бухгалтерского учета, управления сбытом и реализацией продукции возможно не только при создании новых АСУП, но и для развития действующих систем. Под типовым проектным решением понимается типовая проектная документация по экономическому, математическому и техническому обеспечению АСУ, позволяющая осуществлять проектирование АСУ по методу агрегатирования ее с оригинальной проектной документацией, отражающей специфику объекта.

ТПР предназначены для использования при разработке разделов проекта АСУП: постановок задач и их математического обеспечения, документации по организации и функционированию информационно-вычислительного центра и применению периферийных средств для сбора оперативных данных. Основной целью при разработке ТПР и их документации является обеспечение возможности комплектования документации АСУП на базе документации ТПР с минимальными ее переделками.

Область применения ТПР определяется степенью типичности модели задачи и гибкостью построения ее алгоритмов и программ. Модульное построение алгоритма решения задачи и наличие нескольких вариантов модулей для расчета одних и тех же показателей дают возможность использования различных методик расчета, учитывающих специфические свойства моделей на разных предприятиях.

Независимость алгоритмов и программ от структуры шифров позволяет расширить область применения ТПР.

Возможность изменения устройств ввода-вывода, представления исходных данных и формата логических записей, изменения средств хранения информации обусловливает гибкость программного обеспечения ТПР.

Структура ТПР

Типовое проектное решение включает рабочую документацию, обеспечивающую создание и функционирование выбранного состава элементов АСУП, которая может быть использована при проектировании системы или ее частей без изменения или с незначительной доработкой по привязке к конкретным условиям.

Эта документация должна удовлетворять следующим основным требованиям:

- возможности создания проектов АСУП по методу агрегатирования, где каждое ТПР или их комплекс являются самостоятельными блоками;

- наличию полного комплекта документов, позволяющих включить ТПР в проект АСУ;

- возможности пополнения новыми ТПР для расширения области их применения и выполняемых ими функций;

- минимальной трудоемкости при использовании ТПР на конкретном предприятии.

В системе проектирования АСУП все типовые проектные решения разделяются на классы, которые формируют структуру ТПР.

Класс ТПР «Техника» определяет состав, размещение и порядок использования технических средств, предназначенных для решения задач АСУП. ТПР этого класса, в свою очередь, состоят из двух подклассов — ТПР по информационно-вычислительному центру и ТПР по использованию периферийной техники.

Класс ТПР «Персонал» предназначен для регламентации действий персонала в нормальных условиях функционирования АСУ и в аварийных режимах; согласования основной деятельности управленческого персонала с его действиями по работе с АСУ; относительной привязки ТПР классов «Задача» и «Техника», соответствия действий персонала технологическому процессу сбора, передачи и обработки данных; регламентации обязанностей, прав и непосредственной ответственности лиц, работающих в АСУ.

В качестве объектов документации ТПР служат форма (входной и выходной информации), модуль, задача и система.

Каждое типовое проектное решение построено по модульному принципу, т. е. каждое типовое решение включает ряд блоков, реализующих определенные части задачи.

Модуль алгоритма (экономическое обеспечение) представляет собой часть алгоритма (алгоритм) задачи, характеризующуюся определенной степенью законченности и устойчивости к изменениям и обладающую возможностью как многократного самостоятельного использования, так и использования в соединении с оригинальным проектным решением при создании АСУ.

Программный модуль (математическое обеспечение) — это комплекс программ (программа), реализующий модуль алгоритма, включая процедуры ввода-вывода данных.

Обязательными условиями при выделении модуля являются единичность входа и единичность выхода. Не исключается наличие многовариантных модулей, которые путем фиксации значений управляющих параметров могут настраиваться на одну из нескольких возможных схем работы.

Документация рабочего проекта для конкретной АСУП комплектуется из отдельных частей типовых и оригинальных проектных решений.

Организация работ по использованию ТПР

На стадии разработки технического задания выбор ТПР класса «Задача» осуществляется в такой последовательности.

На основании результатов обследования предприятия определяется первоочередной перечень задач, включаемых в АСУП. После этого осуществляется сопоставление имеющихся разработанных ТПР с перечнем задач. В случае отсутствия ТПР, эквивалентных по назначению задаче, принимается решение о разработке оригинального проектного решения.

Возможность использования ТПР определяется предварительно специалистами, но функциям управления организации — разработчика АСУП и предприятия-заказчика. Если в комплексе ТПР есть решение, соответствующее задаче, включенной в техническое задание на создание АСУП, то ТПР используется; если в его комплексе нет решения, соответствующего требуемой задаче, но имеются проектныерешения, эквивалентные ей по назначению, то используется проектная документация по TI1P для разработки оригинального проектного решения; если в комплексе ТПР не имеется решения, эквивалентного по назначению задаче, включенной в техническоезадание, то разрабатывается оригинальное проектное решение. С целью определения соответствия форм выходных документов ТПР требуемой эквивалентной ему по назначению задаче сравнивают формы выходных документов по составу реквизитов со структурой документа. Затем сопоставляют формы входных документов. При соответствии форм выходных и входных документов ТПР требуемым для решения задачи формам принимается решение об использовании ТПР без доработок.

В случае если необходимая форма выходного документа не соответствует разработанной в ТПР, но может быть получена из его выходного массива, а входные данные могут быть введены в соответствии с ТПР, принимается решение о применении ТПР с соответствием описания к стандартной программе вывода данных. В противном случае разрабатывается оригинальное проектное решение.

На стадии технического проекта на основании блок-схемы, содержащейся в постановке ТПР «Задача», определяется окончательное применение ТПР с точностью до модуля и осуществляется согласование с заказчиком форм входных и выходных документов. Работы выполняются специалистами по разработке постановок задач с привлечением в случае необходимости специалистов по обработке данных.

В техническом проекте возможно использование ТПР, включаемых без доработок и с заменой отдельных модулей оригинальными.

Возможность использования ТПР практически определяется степенью пригодности модулей ТПР и соответствием их общим требованиям технического задания на создание системы управления [1], [6].

Полное использование ТПР без изменений возможно в случае пригодности всех его составляющих: входных и выходных форм документов, алгоритмов решения и системы классификации и шифровки. Если эти требования не выполняются, то для конкретного проекта могут быть использованы лишь отдельные ТПР.

В техническом проекте по задачам ТПР даются постановки задач и схемы информационной увязки ТПР и оригинальных решений. В случае использования ТПР без изменений в качестве постановки задачи берется копия их документов.

При использовании ТПР с доработками в состав постановки задачи включаются документы ТПР и в специальном разделе «Особенности решения задачи» приводятся требования по постановке задачи: перечень конкретных объектов (цехов, участков и т. д.), для которых решается задача в проекте АСУП; способ организации сбора исходных данных; максимальное количество строк в документах; периодичность решения задачи; связь данной задачи с Другими задачами, решаемыми в АСУП; другие данные общего характера, необходимые для разработки проекта. Доработка оформляется в виде отклонений и передается соответствующим специалистам для привязки рабочего проекта. Привязка дается на уровне модулей программ и форм входных и выходных документов.

Для привязки разрабатываемых оригинальных проектных решений к выбранному комплексу ТПР необходимо:

- определить по каждому из оригинальных проектных решений состав работ, который должен быть выполнен на стадии технического проектирования;

- разработать документацию на оригинальные проектные решения в составе и в форме, принятых для ТПР;

- использовать в оригинальных проектных решениях терминологию, условные обозначения и систему идентификации, принятые в ТПР;

- установить состав наименований реквизитов и показателей входной нормативной и оперативной информации в документах и массивах выбранного комплекса ТПР;

- базироваться на входной документации выбранного комплекса ТПР при разработке оригинальных проектных решений, вводя в оригинальные решения лишь дополнительные данные, необходимые для реализации оригинальных проектных решений.

Содержание фонда нормативной информации зависит от состава ТПР и оригинальных проектных решений, включаемых в технический проект. Нормативная информация для решения задач по выбранному комплексу ТПР при необходимости должна быть дополнена нормативной информацией, используемой в виде отдельного документа (или массива).

По выбранному комплексу ТПР определяется состав справочников, необходимый для включения в технический проект. Кроме того, проектные материалы должны быть дополнены справочниками для реализации оригинальных проектных решений.

Состав работ по поддержанию справочников в рабочем состоянии определяется на основании общих положений по ведению нормативно-справочной информации, принятых в системе ТПР.

На стадии технического проекта разрабатывается контрольный пример, который служит для проверки правильности алгоритмов решения задачи, программ или отдельных ее частей (модулей). Контрольный пример содержит следующие данные:

- входные (оперативные, нормативные) документы, заполненные конкретными сведениями;

- хранимые для других задач и накапливаемые для решения данной задачи;

- выходные документы, содержащие набор сведений, полученных в соответствии с заданным алгоритмом.

Данные контрольного примера должны быть приведены для проверки всех вариантов решения задачи, которые могут быть на конкретном предприятии.

Для типового проектного решения, используемого без изменений в проекте АСУП, с заказчиком согласовывается только объем информации для контрольного примера.

При разработке рабочего проекта АСУП на базе ТПР осуществляется создание программного обеспечения путем выбора программных модулей из библиотеки программ ТПР (на исходном языке и языке загрузки) и разработки оригинальных модулей по тем алгоритмам, которые заложены в постановках задач и требуют оригинальных решений.

Организация библиотеки программ для конкретного объекта полностью определяется операционной системой ЭВМ. В программах ТПР может иметь место избыточность решений (вариантов алгоритмов, разрядности шифров и т. д.) по отношению к требованиям конкретного объекта. Это обстоятельство в конкретных условиях может не учитываться.

Основная трудность разработки и увязки документации—согласование всех документов по наименованиям и обозначениям, разрядности шифров и составу реквизитов. Исключение отдельных реквизитов из расчетов или ключей сортировки необходимо отражать в документах, в программах изменения проводить не всегда обязательно.

Изменения алгоритма задачи отражаются в специальном разделе «Особенности использования программных модулей», включенном в описание программ.

Математическое обеспечение ТПР и его описание могут быть использованы в конкретных АСУП, если принятые в ТПР формы входных и выходных документов полностью или частично совпадают с формами аналогичных по назначению документов, предназначенных для обработки и получаемых после обработки.

С целью доработки математического обеспечения ТПР для конкретных условий предприятия необходимо:

провести анализ особенностей постановки задачи для конкретного объекта (документ «Особенности решения задачи») с целью определения объемов работ по доработке математического обеспечения;

уточнить принципиальную блок-схему решения задачи; разработать программы оригинальных проектных решений и необходимую к ним документацию;

скомплектовать и протестировать программы; скомплектовать документацию рабочего проекта АСУП.

Перед разработкой рабочего проекта АСУП на базе ТПР осуществляется изучение технического проекта системы и определяется состав работ по оригинальным проектным решениям, которые должны быть проведены в процессе рабочего проектирования.

При разработке рабочего проекта АСУП на базе ТПР основное внимание Уделяется:

уточнению в корректировке технологической схемы решения задач и информационных связей между оригинальными и типовыми проектными решениями;

разработке оригинальных проектных решений на базе принятой в ТПР системы математического обеспечения;

выбору рабочих инструкций ТПР «Персонал» из библиотеки ТПР и разработке оригинальных рабочих инструкций персоналу, обеспечивающему функционирование АСУП;

решению вопросов монтажа КТС и технологии его функционирования на базе выбранных ТПР «Техника» и разрабатываемых оригинальных решений 0 техническому обеспечению АСУП.

ТПР класса «Техника»

Класс ТПР «Техника» определяет состав, порядок размещения и использования технических средств АСУП.

Комплекс ТПР по техническому обеспечению АСУП ТПР «Техника» включает в свой состав:

ТПР для проектов информационно-вычислительных центров в АСУ машиностроительных предприятии на базе ЭВМ третьего поколения («ТПР Техника — ИВЦ»);

ТПР по применению периферийных технических средств в АСУ предприятий машиностроения на базе системы средств регистрации, сбора и первичной обработки информации («ТПР — Техника — П»).

Внутренняя структура каждого типового решения строится по модульному принципу. При этом под модулем «ТПР — Техника» понимается минимальный комплекс проектной документации на элемент КТС, имеющий самостоятельное применение при проектировании конкретной АСУП [10].

ТПР по ИВЦ выполняются модульно в виде конкретных проектных решений и содержат следующие материалы по техническому обеспечению ИВЦ:

«Рекомендации по применению типовых проектных решений», включающие общие рекомендации но применению ТПР; рекомендации по применению отдельных модулей ТПР; блок-схему «Содержание и последовательность выполнения работ по проекту ПВЦ при применении ТПР ИВЦ», а также документ «Варианты КТС ИВЦ в условиях АСУП» с указанием типа ЭВМ, вариантов комплектности внешних устройств и выбранных средств для работы ЭВМ с линиями связи, средств перфорационного, счетно-клавишного оборудования и размножения документации; «Краткое описание технических средств ИВЦ» с указанием назначения и описанием функциональных возможностей технических средств ИВЦ (технико-экономические данные);

«Связь, сигнализацию и радиофикацию» с указанием выбранных средств оперативной телефонной и поисковой громкоговорящей связи, звукозаписи, электрочасовой и пожарной сигнализации;

«Техническое задание на разработку рабочих чертежей КТС ИВЦ», включающее строительные, электротехнические, санитарно-технические и специальные требования к проекту ИВЦ для размещения периферийных и технических средств ПВЦ;

«Технологический процесс обработки информации на ИВЦ», включающим организацию приема первичной информации, комплектование и подготовку технических носителей, обработку информации в вычислительном комплексе, контроль, размножение и выдачу выходных документов, организацию эксплуатации, хранения, корректировки и обновления нормативно-справочной информации; последовательность и критерии выбора методов контроля, обеспечивающих заданную достоверность обработки информации; технологические маршруты обработки данных и применение технических средств;

«Организационную структуру и штаты ИВЦ. Положение об ИВЦ предприятия в составе:

«Организационная структура ИВЦ», включающая схему организационной структуры ИВЦ, состав подразделений, обеспечивающих нормальное функционирование ИВЦ в составе АСУП;

«Штаты ИВЦ» с указанием норм численного состава подразделений ИВЦ, персонала инженерно-технических работников, операторов, механиков и т. д.;

«Положение об ИВЦ предприятия» с указанием назначения ИВЦ, его структуры и функций структурных подразделений, прав и обязанностей ИВЦ;

«Должностные инструкции персоналу ИВЦ», где оговорены обязанности, права и ответственность каждого должностного лица;

«Выбор средств оргтехники. Расчет площадей ИВЦ» в составе:

«Выбор средств оргтехники» с указанием соответствующей мебели, приборов и средств оргтехники, которыми оборудуются кабинеты, рабочие помещения и рабочие места сотрудников ИВЦ для обеспечения нормальной работы и экономии рабочего времени;

«Расчет площадей ИВЦ» с указанием площади каждого рабочего помещения ИВЦ, площади под рабочие места, инвентарь, технические средства, а также площади под коридоры, лестничные клетки и т. п.;

«Мероприятия по подготовке предприятия к внедрению ИВЦ», включающие перечень работ предприятия по подготовке к внедрению ИВЦ, сроки внедрения каждого мероприятия, исполнителей и требования к форме завершения работ;

«Планировку помещений и оборудования ИВЦ», включающую планировку ИВЦ с типовыми интерьерами машинных залов; размещение на плане оборудования зала подготовки технических носителей, группы обработки информации на СКМ, группы оформления и размножения;

«Плановые, учетные и сопроводительные документы ИВЦ» с указанием типовых форм плановой, учетной и сопроводительной документации на ИВЦ с инструкциями по их ведению, схемы распределения документов по подразделениям ИВЦ;

«Заказные спецификации и заявочные ведомости» с указанием наименования, количества и типа основного, вспомогательного и комплектующего оборудования, эксплуатационных и монтажных материалов и изделий, завода- изготовителя или организации-поставщика;

«Смету затрат на создание ИВЦ», включающую затраты на строительство или реконструкцию помещений под размещение вычислительной техники, приобретение оборудования и монтажно-наладочные работы.

В составе типовых проектных решений по применению периферийных технических средств «ТПР — Техника — П» содержатся следующие материалы:

типовые решения по построению периферийного комплекса технических средств;

типовые решения по применению отдельных видов технических средств.

Типовые решения по построению периферийного комплекса технических средств содержат: технико-экономические характеристики используемых устройств, структурную схему (или схемы) периферийного комплекса технических средств, построенную на базе определенной номенклатуры устройств; описания варианта (вариантов) построения периферийного комплекса технических средств; технические параметры варианта (вариантов); рекомендации по применению.

Типовые решения по применению периферийных технических средств включают в себя решения по технологии сбора информации для различных подсистем с учетом использования в составе КТС конкретного устройства, порядок регистрации к обработки данных, рекомендации по применению.

Методические положения выбора и привязки ТПР класса «Техника»

На проектных стадиях выполнения работ (техническое и рабочее проектирование) производится уточнение исходных данных, выбор типажа оборудования, определение структуры КТС, расчет загрузки технических средств, уточняется перечень ТПР, соответствующих заданным областям применения, осуществляется привязка ТПР к условиям конкретной АСУ, расчет пропускной способности элементов КТС и КТС в целом [5], [10].

Привязка «ТПР— Техника» к конкретной АСУ заключается в том, что определяется полный перечень модулей ТГ1Р—ИВЦ и ТПР — Периферия, выбранных для применения в данном проекте, определяется возможность стыковки их в единичный комплекс, степень использования отдельных модулей ТПР (частично или полностью), степень их доработки (возможно объединение некоторых из них в новое проектное решение), а также перечень оригинальных решений.

Разработанные ТПР ИВЦ рекомендуется применять на стадии технического и частично («Должностные инструкции персоналу ИВЦ», «Плановая, учетная и сопроводительная документация ИВЦ»), рабочего проектирования.

Отличительная особенность проектирования ИВЦ на базе ТГ1Р заключается в том, что необходимо из всего набора имеющихся типовых блоков (модулей) по элементам технического обеспечения ИВЦ составить конкретный проект. При этом следует иметь в виду, что одни элементы технического обеспечения ИВЦ (такие, как «Положение об ИВЦ предприятия», «Выбор средств оргтехники», «Связь, сигнализация и радиофикация», «Плановые, учетные и сопроводительные документы ИВЦ», «Технические задания на разработку рабочих чертежей монтажа КТС ИВЦ», «Мероприятия по подготовке предприятия к внедрению ИВЦ») практически мало зависят от типа ЭВМ и комплектности технических средств ИВЦ и выполняются в виде одного модуля, а другие (такие, как «Варианты комплекса технических средств ИВЦ», «Технологический процесс обработки данных на ИВЦ», «Штаты ИВЦ», «Должностные инструкции персоналу ИВЦ», «Расчет площадей, спецификации и заявочные ведомости», «Сметы затрат на создание ИВЦ») имеют многовариантную (модульную) структуру построения в рамках каждого элемента технического обеспечения.

В соответствии с вариантностью типового проекта ИВЦ возможны следующие варианты применения его в АСУ:

без каких-либо изменений путем комплектовки проекта в целом из имеющихся модулей ТПР;

с доработкой, под которой понимается изменение принципов, типа или количества технических средств обработки данных, что требует изъятия, добавления или замены отдельных модулей, причем новая совокупность модулей должна информационно-технически быть увязана между собой. Таким образом, если отдельные модули ТПР ИВЦ существующего набора не удовлетворяют конкретной АСУП, то разрабатывается индивидуальный модуль, которым может быть пополнена библиотека ТПР ИВЦ.

Проверку возможности использования ТПР «Варианты КТС ИВЦ» можно осуществить, сделав предварительный выбор типа и количества ЭВМ. Здесь учитываются размер и тип предприятия, состав и характер решаемых задач АСУП, требования к периферийным средствам сбора и передачи информации, требования к структуре служб АСУП и т. д.

Привязка ТПР ИВЦ к конкретным условиям создаваемой АСУП осуществляется после выбора варианта ТПР КТС ИВЦ, для чего делается расчет загрузки и пропускной способности технических средств на основании данных и предпроектного обследования предприятия [4]. При этом анализируются характеристики задач, тип технического носителя информации, принципы организации информационной базы АСУП, наличие режима реального времени, объемы вводимой, промежуточной и выводимой информации, при которых можно применить тот или иной вариант типового проектного решения КТС ИВЦ.

Уточнение выбранного варианта КТС ИВЦ должно быть произведено после разработки технологического процесса обработки данных на ИВЦ. При этом необходимо прогнозировать применение вариантов ТПР по технологическому маршруту обработки данных для каждой задачи в зависимости от типа технического носителя и заданной достоверности появления ошибок в выходной информации. После выбора технологических маршрутов обработки данных определяются требования к техническим средствам подготовки информации в зависимости от требуемых сроков ее подготовки. В результате исследований производится корректировка варианта КТС ИВЦ в части технических средств контроля и подготовки информации.

Разработка каждого из остальных элементов технического обеспечения ИВЦ производится по двум параллельным направлениям, которые определяются организационной структурой ИВЦ и штатами ИВЦ. Для тех решений, которые практически мало зависят от вариантов КТС ИВЦ, достаточно проработки по организационной структуре ИВЦ, для других же необходимо знать штаты ИВЦ.

В заключение производится проверка сбалансированности всех звеньев технического обеспечения ИВЦ, и в случае необходимости осуществляется доработка отдельных проектных решений, составленных из модулей ТПР.

На стадии рабочего проектирования по комплексу технических средств Разрабатываются инструкции по формированию кодограмм и рабочие чертежи Монтажа КТС.

В состав документов «ТПР—Техника—П» включены типовые решении по применению периферийных технических средств, которые могут быть использованы при разработке инструкций по формированию кодограмм и технического задания на проект монтажа КТС.

Разработка инструкций по формированию кодограмм с использованием документов «ТПР —Техника — П» может производиться в такой последовательности:

Источник: itteach.ru

Иерархическая структура типовой документации

При строительстве жилых зданий используются как индивидуальные, так и типовые проекты. Индивидуальные проекты предназначены для разового использования. Типовые проекты служат для многократного применения.

Вся типовая проектная документация может быть поделена на несколько уровней.

Типовые проекты — это документация, относящаяся ко всему проекту в целом. Они включают полный комплект проектных материалов на объект строительства от деталей и узлов до схем расположения элементов зданий. Такие проекты подразумевают полное их применение с небольшой доработкой, привязкой к определенной местности.

Современный жилой дом, каким бы он ни был по протяженности и этажности, состоит, как правило, из одной или сочетания нескольких, определенным образом скомпонованных типовых жилых секций.

Типовая секция — это исходный укрупненный объемно-планировочный элемент, который имеет компактное объемно-планировочное решение и значительно ограниченное количество типоразмеров конструктивных и архитектурных элементов и деталей. Типовая секция многоэтажного жилого дома представляет собой ячейку, состоящую из нескольких квартир, объединенных лестнично-лифтовым узлом.

Типовые серии жилых домов — это комплекты чертежей жилых домов на основе наиболее удачных планировочных и конструктивных решений унифицированных типовых секций, которые стали основой для современного массового типового жилищного строительства.

Типовые конструкции — наиболее характерные конструкции, выявленные при проведении типизации. Базовая конструкция разрабатывается на основе модуля и принимается в качестве основной. Ту или иную конструктивную систему можно представить ограниченным числом базовых конструкций, использование которых при разработке проекта позволит сократить затраты времени на проектирование, совершенствовать и унифицировать технологическую обработку и др.

В проектной документации разработаны не только стандартные наборы конструктивных элементов, но и решения по их соединению в зависимости от совместной работы элементов в конструкции, т.е. типовые узлы.

Типовой узел — это стандартное конструктивное решение сопряжения, соединения между собой строительных конструкций, элементов строительных конструкций и их составных частей.

Существуют элементы в строительстве, применяемые обязательно в каждом проекте, например, оконный и дверной блоки, перемычки при кирпичном строительстве, железобетонные плиты перекрытия и покрытия, элементы полов и т.д., т.е. типовые изделия.

Типовые изделия — элементы строительных конструкций, отобранные из числа им подобных и специально разработанные для многократного применения в строительстве, имеющие лучшие технико-экономические показатели и качественные характеристики, по сравнению с аналогами.

Термин «типовая деталь» применяется в более широком диапазоне.

Типовая деталь в строительстве — это и элемент строительных конструкций, и изделие, принятые для обязательного применения. Часто типовой деталью называют конкретный узел сопряжения конструктивных элементов.

Обязательным условием отнесения конструкций, узлов и изделий к типовым является наличие утвержденной в установленном порядке типовой проектной документации, обеспечивающей изготовление и применение в строительстве данных конструкций, изделий и узлов.

проектирования жилых зданий

Типовые конструкции жилых зданий имеют ряд преимуществ:

- 1. Максимальная функциональность и эргономичность — каждое конструктивное решение подтверждено расчетом и применено десятки раз, что доказывает высокий уровень качества проектирования зданий, является наглядным примером отсутствия каких-либо ошибок в процессе эксплуатации.

- 2. Высокие эксплуатационные показатели: надежность, прочность, долговечность (благодаря проверенным временем конструкторским решениям и технологиям).

- 3. Точное ценообразование, поскольку имеется опыт применения типовых проектов неоднократно, проектная организация с большой точностью знает расход материалов и величину производственных затрат, не закладывая лишних средств на перестраховку в цену здания (как в случае с индивидуальным проектированием).

- 4. Гарантии соответствия конструктивных и объемно-планировочных решений требованиям государственных нормативных документов (ГОСТ, СП, СНиП, ПБ и т.д.). Вся документация проходит дополнительную проверку на соответствие нормативным документам.

Преимущества использования типовых узлов и деталей заключаются в следующем:

Источник: bstudy.net

ВВЕДЕНИЕ

Типовое проектирование является одним из элементов государственного регулирования при реализации государственной политики в области массового строительства зданий и сооружений.

Главная задача типового проектирования состоит в обеспечении проектных и строительных организаций проектной документацией на конструкции, изделия, узлы и сооружения высокого технического уровня и качества.

Неотъемлемым элементом системы типового проектирования является Федеральный фонд нормативной, методической и типовой проектной документации для строительства, эксплуатации зданий и сооружений и жилищно-коммунального хозяйства (далее – Федеральный фонд документации в строительстве), формируемый Федеральным органом по архитектуре и градостроительству из утвержденной типовой проектной документации на здания и сооружения, конструкции, изделия и узлы на основе экономичных перспективных разработок с использованием апробированных технологических, архитектурно-строительных, объемно-планировочных, конструктивных решений, позволяющих осуществлять возведение объектов прогрессивными методами и их надежную эксплуатацию.

Строительные нормы и правила Российской Федерации

Типовая проектная документация

Standard design documentation

Дата введения 2002-01-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящие нормы и правила устанавливают состав, порядок разработки, утверждения и использования при проектировании и строительстве типовой проектной документации (далее – типовой документации) и предназначены для применения заказчиками (инвесторами), проектными и другими организациями, предприятиями, иными физическими и юридическими лицами – участниками инвестиционного процесса при проектировании и строительстве новых, расширении и техническом перевооружении, а также при капитальном ремонте (далее – строительстве) действующих предприятий, зданий и сооружений промышленности, транспорта, связи, сельского и водного хозяйства, жилых и общественных зданий.

1.2 Настоящий документ распространяется на типовую документацию.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах и правилах приведены ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 21.101-97. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

ГОСТ 21.114-95. СПДС. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий.

ГОСТ 21.501-93. СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей.

СНиП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. Основные положения.

СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

СП 81-01-94. Свод правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно-сметной документации.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 Типовая документация – разработанные на основе унификации и типизации объемно-планировочных решений и включенные в Федеральный фонд документации в строительстве комплекты документов на создание зданий и сооружений, конструкций, изделий и узлов для многократного применения в строительстве, содержащие текстовые и графические материалы.

Типовая документация по назначению имеет следующие виды:

типовые строительные конструкции, изделия и узлы – для многократного применения при проектировании и строительстве, а также при массовом (серийном) производстве и использовании на предприятиях строительной индустрии и площадках строительства;

типовые проекты – для строительства зданий и сооружений, привязки к конкретной площадке строительства или для разработки индивидуальных проектов;

типовые материалы для проектирования – для методического обеспечения проектирования конкретных объектов строительства, привязки типовых проектов.

3.2 Федеральный фонд документации в строительстве – систематизированное собрание комплектов подлинников нормативной, методической, типовой и другой документации по проектированию, строительству и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, утвержденной, одобренной или рекомендованной для применения федеральным органом по архитектуре и градостроительству для руководства и практического использования.

3.3 Обозначение типовой документации – буквенный и цифровой шифр типовой документации, характеризующий ее принадлежность к одному из разделов Строительного каталога.

4 СОСТАВ И СТАДИЙНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ТИПОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1 В состав документации на типовые строительные конструкции, изделия и узлы включают:

пояснительную записку, содержащую: исходные данные для проектирования, краткие сведения об имеющемся опыте проектирования, изготовления и применения аналогичных конструкций, изделий и узлов; расчетные схемы и положения, величины и сочетания расчетных нагрузок и их обоснование; краткую характеристику и показатели вариантов конструктивных решений и обоснование принятого варианта; номенклатуру конструкций и изделий (с указанием основных размеров, массы, расхода материалов) и область применения; схемы расположения изделий в конструкциях и узлах зданий и сооружений, таблицы (ключи) подбора элементов и применения конструкций, изделий и узлов; краткое описание способов изготовления, складирования, транспортирования и монтажа конструкций и изделий, защиты их и узлов от коррозии, обеспечения огнестойкости; указания по разработке технических условий; основные технико-экономические показатели (в том числе по трудоемкости изготовления и монтажа) в сопоставлении с показателями аналогов;

основные чертежи: схемы расположения и чертежи общих видов конструкций, изделий и узлов, их основных частей, узлов сопряжения, а также другие чертежи, кроме сборочных, необходимые для оценки принятых решений;

рабочую документацию с указаниями по разработке технических условий;

каталожный лист по установленной форме.

Чертежи выполняют в соответствии с ГОСТ 21.101 и ГОСТ 21.501.

При наличии государственных стандартов вида технических условий (общих технических условий) указания по разработке технических условий в состав документации не включают.

5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ, СЕРТИФИКАЦИИ, ВКЛЮЧЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ИЗДАНИЯ ТИПОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1 Решение о присвоении разработанной проектной документации статуса «типовая» принимает Федеральный орган по архитектуре и градостроительству независимо от источников финансирования разработки, форм собственности и подчиненности организаций-разработчиков.

5.2 Разработка типовой документации осуществляется на основе задания на проектирование.

Состав задания на проектирование типовых зданий, сооружений, конструкций, изделий и узлов различного назначения приведен в приложении Б.

Типовой документации, подлежащей разработке, на основе представленного разработчиком задания на проектирование присваивают обозначение в соответствии с Рубрикатором Строительного каталога.

Обозначение присваивает организация, формирующая и ведущая Федеральный фонд документации в строительстве.

5.3 При разработке типовой документации следует руководствоваться федеральными нормативными документами в соответствии со СНиП 10-01 и настоящими нормами.

5.4 Типовая документация разрабатывается с учетом результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных работ, результатов патентных исследований и иной информации о современных достижениях отечественной и зарубежной практики проектирования и строительства на основе вариантной проработки с выбором оптимальных решений.

5.5 На типовые конструкции и изделия, не имеющие аналогов (новые) в отечественном строительстве, требования к которым не регламентированы действующими строительными нормами и правилами, государственными стандартами и другими нормативными документами, необходимо получить техническое свидетельство в установленном порядке.

5.6 Типовые проекты, типовые материалы для проектирования и проектная документация на типовые строительные конструкции, изделия и узлы подлежат согласованию, экспертизе и утверждению Федеральным органом по архитектуре и градостроительству или заказчиком по указанию этого органа.

5.7 Сертификация типовой документации осуществляется по решению Федерального органа по архитектуре и градостроительству в установленном порядке. Представленные документы на сертификацию подготавливает разработчик после проведения экспертизы до утверждения проектной документации.

5.8 Утвержденная типовая документация подлежит включению в Федеральный фонд документации в строительстве.

5.9 Решение о корректировке или исключении не соответствующей действующим нормам типовой документации из Федерального фонда документации в строительстве принимает ведомство, утвердившее проектную документацию, по предоставлению организации – разработчика документации или организации, формирующей и ведущей Фонд.

5.10 Тиражирование и распространение типовой документации осуществляется в соответствии с договором между организацией, формирующей и ведущей Федеральный фонд документации в строительстве, и заказчиком.

5.11 Информация от отмене типовой документации и исключении ее из Федерального фонда документации в строительстве, а также о продлении сроков действия документации или о возможности ее применения в виде материала для проектирования или справочного материала подлежит публикации организацией, формирующей и ведущей Федеральный фонд документации в строительстве, в ежемесячном официальном информационном издании.

6 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТИПОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1 Типовая документация применяется при: проектировании объектов в конкретных условиях строительства; массовом производстве строительных конструкций и изделий; разработке проектов производства работ и производстве строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений; эксплуатации объектов, построенных с использованием типовой документации.

6.2 Типовые проекты зданий и сооружений подлежат привязке к конкретной площадке строительства в соответствии с ГОСТ 21.101.

При привязке типовых проектов:

определяют координаты и отметки частей зданий (сооружений);

уточняют размеры, глубину заложения и конструктивные решения фундаментов;

разрабатывают дополнительные мероприятия, необходимые по гидрогеологическим условиям строительной площадки;

уточняют решения цокольных или подвальных частей зданий, узлов примыкания тоннелей, галерей и других сооружений в зависимости от рельефа площадки строительства;

разрабатывают узлы примыкания внутренних сетей водоснабжения, канализации, теплофикации, электроснабжения и связи к внешним сетям, а также узлы ввода транспортных коммуникаций;

корректируют, при необходимости, документацию на несущие и ограждающие конструкции, системы отопления и вентиляции, исходя из климатических условий района строительства;

уточняют объемы работ, а также сметную стоимость строительства с учетом местных условий и рыночных цен, сложившихся в регионе.

6.3 В типовые проекты следует вносить необходимые изменения в соответствии со СНиП 11-01 и ГОСТ 21.101 в случаях, когда предусмотренное в них оборудование, конструкции и изделия сняты с производства, а также изменены положения и требования нормативных документов.

6.4 Проектные организации несут ответственность за правильность выбора типового проекта для привязки, качество документации, выполненной с применением типовых проектов, соответствие ее современному уровню науки и техники, требованиям норм и правил строительного и технологического проектирования, стандартам, правилам техники безопасности, экологии и взрыво- и пожаробезопасности.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1 Сметная документация к типовому проекту составляется в соответствии с СП 81-01-94 в базовом уровне цен, введенных в действие 1 января 2001 г., с использованием ресурсного метода, при котором стоимость строительства определяется на основе данных о потребных ресурсах (затратах труда, строительных машинах, материалах, конструкциях).

2 В состав сметной документации включается:

2.1 Пояснительная записка должна содержать сведения об основных положениях, принятых при составлении смет.

2.2 Объектная смета составляется на каждое здание, сооружение, разработанное в составе типового проекта, в порядке, предусмотренном 3.2 МДС 81-1.99 «Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

2.3 Локальная смета составляется на виды работ и затрат (общестроительные, санитарно-технические, электромонтажные, специальные строительные работы, приобретение и монтаж оборудования, приобретение производственного инвентаря и мебели) по каждому зданию, сооружению, разработанному в составе типового проекта.

3 Стоимость строительных и монтажных работ определяется, если иное не оговорено в задании на проектирование, для 1-го территориального района Российской Федерации (Московская обл.), а по районам Крайнего Севера – для Ханты-Мансийского АО.

4 При определении стоимости строительства накладные расходы принимаются:

— по общестроительным работам – на основе нормативов по видам строительных и монтажных работ, приведенных в приложении 3 «Методических указаний по определению величины накладных расходов в строительстве» МДС 81-4.99 и МДС 81-5.99 «Методические указания по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве, осуществляемом в районе Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним»;

— величину сметной прибыли следует определять на основе нормативов по видам строительных и монтажных работ, приведенных в приложении 3 МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве»;

— стоимость оборудования – в соответствии с 3.4 МДС 81.1-99.

Если условия поставки оборудования отсутствуют, то расстояние его перевозки принимается:

по безрельсовым дорогам – на 1 км;

по железной дороге – на 500 км.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1 Разделы задания

1.2 Состояние вопроса, цель, ожидаемый результат работы.

1.3 Исходные данные для проектирования.

2 Содержание разделов

2.1.1 Наименование и вид разрабатываемой типовой документации.

2.1.2 Основание для разработки, источник финансирования.

2.1.3 Разработчик типовой документации.

2.1.4 Заказчик типовой документации.

2.1.5 Стадии и сроки разработки типовой документации (в том числе передача документации на согласование, экспертизу, приемка и включение ее в Федеральный фонд).

2.2 Состояние вопроса, цель, ожидаемый результат работы.

2.2.1 Характеристика действующих аналогов.

2.2.2 Цель и обоснование работы.

2.2.3 Результат работы.

2.2.4 Необходимость сертификации.

2.3 Исходные данные для проектирования.

А. Для документации на типовые строительные конструкции, изделия и узлы.

2.3.1 Назначение типовой документации.

2.3.2 Основные параметры, номенклатура конструкций, изделий узлов, типоразмеры.

2.3.3 Требования к унификации конструкций, изделий и узлов.

2.3.4 Требования к несущей способности, долговечности, теплотехническим качествам, звукоизоляции, огнестойкости.

2.3.5 Требования к условиям эксплуатации.

2.3.6 Нагрузки и воздействия.

2.3.7 Условия расчета, изготовления, испытания, транспортировки, монтажа.

Б. Для типовых проектов зданий, сооружений производственного назначения.

2.3.8 Производственное назначение здания, сооружения, их состав, основные характеристики и показатели.

2.3.9 Условия строительства и эксплуатации здания, сооружения, уровень ответственности.

2.3.10 Требования к объемно-планировочным решениям

2.3.11 Требования к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций, к внутренней и наружной отделке.

2.3.12 Требования к технологии, методам организации производства, режим работы предприятия.

2.3.13 Требования к безопасности и гигиене труда.

2.3.14 Требования к инженерному оборудованию, условиям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации.

2.3.15 Варианты проектных решений.

2.3.16 Требования к механизации и автоматизации производственных процессов.

2.3.17 Требования к защите окружающей среды: по очистке, нейтрализации промышленных сточных вод, атмосферных осадков, по очистке вентиляционных выбросов в атмосферу и др.

2.3.18 Требования к утилизации отходов производства, использованию вторичных энергоресурсов.

2.3.19 Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

2.3.20 Требования к разработке основных положений по организации строительства.

2.3.21 Требования к использованию в проекте научно-технических достижений в области техники, оборудования, строительных конструкций и материалов.

2.3.22 Условия для определения сметной стоимости.

2.3.23 Требования к обеспечению условий труда маломобильных групп населения.

В. Для типовых проектов зданий, сооружений жилищного и гражданского назначения

2.3.24 Градостроительное назначение здания, сооружения, его состав, основные характеристики и показатели.

2.3.25 Условия строительства и эксплуатации здания, сооружения, уровень ответственности.

2.3.26 Требования к объемно-планировочным решениям, условиям блокировки, расширения; назначение и типы встроенных предприятий бытового обслуживания, состав помещений.

2.3.27 Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций, к внутренней и наружной отделке.

2.3.28 Требования к обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

2.3.29 Требования к инженерному оборудованию, условия электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации.

2.3.30 Варианты проектных решений.

2.3.31 Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

2.3.32 Требования к разработке основных положений по организации строительства.

2.3.33 Условия определения сметной стоимости.

2.3.34 Требования к использованию в проекте научно-технических достижений в области архитектуры, инженерного оборудования, конструкций, материалов.

Г. Для типовых материалов для проектирования

Перечень необходимых исходных данных для разработки типовых материалов для проектирования определяют назначением объекта проектирования и устанавливают при разработке задания на проектирование.

3 Состав и оформление работы

3.1 Вид носителя информации (бумага, магнитный носитель), форматы томов.

3.2 Особые требования к оформлению документации: использование групповых документов, таблиц, необходимость выполнения конкретных видов чертежей, разделов документации.

4 Условия строительства, принимаемые в типовой документации

При разработке типовой документации на здания и сооружения, если иное не оговорено заданием на проектирование, принимают следующие условия строительства:

расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 30 °С;

число градусо-суток отопительного периода ( °Ссут) – 4600 – для общественных, административных, бытовых и производственных зданий с сухим и нормальным режимом; 5100 – для жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ и интернатов;

нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа (23 кгс/м 2 ), тип местности – «В»;

нормативное значение веса снегового покрова – 1 кПа (100 кгс/м 2 );

грунты основания – мелкие пески; грунты непучинистые, непросадочные со следующими нормативными значениями характеристик:

угол внутреннего трения fн = 28 °;

модуль деформации Е=18 МПа (180 кгс/см 2 );

коэффициент пористости у = 0,75;

плотность r = 1,8 т/м 3 ;

коэффициент готовности по грунту в расчетах оснований по деформации – у g = 1,0;

рельеф местности спокойный, грунтовые воды отсутствуют.

Ключевые слова: типовая документация, Федеральный фонд документации в строительстве, типовые проекты, задание на проектирование, Строительный каталог

Источник: znaytovar.ru