Структура и ресурсы производства, трудоспособное и экономически активное население, занятость. Рынок труда как важнейшая сфера экономики. Организация труда в строительстве. Проблема роста эффективности труда. Производительность труда в строительстве.

| Рубрика | Экономика и экономическая теория |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 06.03.2014 |

| Размер файла | 22,8 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Организация труда в строительстве

Производительность труда в строительстве

Организация оплаты труда в строительстве

рынок труд производительность строительство

Основные понятия

Трудовые ресурсы- это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и знаниями, которая способна трудиться. К трудовым ресурсам относится население как в трудоспособном возрасте (за исключением неработающих инвалидов труда, войны, детства и неработающих лиц трудоспособного возраста, получающих пенсии по старости на льготных условиях), так и старше и моложе трудоспособного возраста, занятое в трудовом процессе.

Производительность труда. Понятие и методы расчета

Трудоспособное население — это совокупность лиц, преимущественно в рабочем (трудоспособном) возрасте, способных по своим психофизическим данным к участию в трудовом процессе.

В любом обществе трудоспособное население состоит из двух групп: экономически активного и экономически неактивного населения.

Экономически активное население — это часть населения, занятая трудовой деятельностью, приносящей ей доход.

Различают общую и профессиональную трудоспособность. Общая трудоспособность предполагает наличие у человека физических, психофизических, возрастных и других данных, определяющих способность к труду, не требующих специальной подготовки, т. е. способность к неквалифицированному труду. Профессиональная трудоспособность — это способность к конкретному виду труда, Уже требующая специального обучения, т. е. способность к квалифицированному труду.

Рынок труда как важнейшая сфера экономики по своим основным принципам функционирования представляет собой рынок особого рода. Рынок труда в строительстве имеет специфику. Он в значительной мере зависит от рынка капиталов, средств производства, потребительских товаров и др. Регуляторами на рынке труда служат кроме макро- и микроэкономических факторов еще и социально-психологические факторы.

В условиях регулируемой рыночной экономики рынок труда включает следующие элементы и системы: правовую базу, отражающую основные принципы государственной политики в области оплаты труда, трудовых и социально-трудовых отношений государственную систему занятости и сокращения безработицы систему подготовки кадров; систему найма; контрактную систему; систему переподготовки и переквалификации кадров; биржи труда; фонд занятости.

Рынок труда занимает важное место в структуре рыночной экономики. На рынке труда спрос и предложение противостоят друг другу. В ходе этого противостояния происходят:

оценка рабочей силы;

определение условий ее найма, включающих заработную плату, условия труда;

оценка возможности получения образования;

изучение возможности профессионального роста;

рассмотрение гарантий занятости;

изучение миграции рабочей силы, а также потребностей человека в области трудовых отношений и связанных с ними сфер.

Занятость — это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательствуи приносящая им заработок, трудовой доход.

Занятость может быть полной, неполной, частичной и скрытой.

Всех граждан, не признанных в соответствии с законом занятыми гражданами, правомерно отнести к категории незанятого населения. В свою очередь, из незанятого населения можно выделить категорию, получившую название безработные граждане.

В экономической литературе выделяются следующие виды безработицы:

Наряду с этой градацией встречается характеристика безработицы по молодежному, женскому, а также образовательному или профессиональному признакам.

По ряду объективных причин многие люди в процессе жизни меняют место жительства с изменением и места работы. Такое перемещение называется миграцией.

Зарубежные экономисты подразделяют миграцию на три вида:

По временным признакам миграцию можно подразделить на:

По формам осуществления миграция подразделяется на:

Организация труда в строительстве

Особое внимание в условиях падения производства необходимо уделять совершенствованию организации труда и повышению его производительности.

Основным производственным звеном в строительстве является производственная бригада, организованная из звеньев и групп. По профессиональному составу различают два вида бригад: специализированные и комплексные.

Специализированные- это бригады, которые состоят из рабочих одной профессии (специальности) и выполняют определенный технологически однородный, узкоспециализированныйвидработ.

Комплексные — это бригады, в которых объединяются рабочие различных профессий и квалификации для выполнения комплекса взаимосвязанных, но отличающихся по виду и технологии строительно-монтажных работ.

Необходимо отметить, что правильное комплектование бригад по профессиональному и численному составу позволяет увеличить производительность труда за счет применения прогрессивных методов работы, улучшения использования машин и рабочего времени; повысить качество продукции; снизить себестоимость и сократить сроки строительства и т. д.

В условиях планово-централизованной экономики вопросам повышения производительности труда в строительстве придавалось большое значение, хотя по ряду объективных и субъективных причин эти проблемы не могли решаться достаточно эффективно. Сейчас, к большому сожалению, вопросы эффективности и в частности эффективности труда, практически никого не интересуют, ибо ошибочно считается, что для стабилизации общества эта проблема не очень важна. Однако без остановки падения производства и без последующего повышения производительности труда невозможно добиться стабилизации общественного производства.

В сложившейся экономической ситуации проблема роста эффективности труда остается одной из самых сложных, но, решая ее, можно добиться успехов в построении социально ориентированной рыночной экономики. Реальный механизм решения проблемы состоит в том, чтобы проводить финансово-кредитную и экспортно-импортную политику, направленную на развитие национального производства, создавать обстановку, когда бы действовали реальные стимулы к накоплению и инвестированию, разгосударствление собственности осуществлять с учетом возможности роста эффективности производства, бережно относиться к накопленному интеллектуальному и трудовому потенциалу страны.

Производительность труда в строительстве

Производительность труда это плодотворность, продуктивность производственной деятельности людей, т. е. способность конкретного труда создавать в единицу рабочего времени определенное количество продукции.

С ростом производительности труда выработка продукции в единицу времени растет, а рабочее время, затрачиваемое на единицу продукции, уменьшается.

Правильное (объективное) измерение производительности труда в строительстве имеет важное значение для оценки имеющихся резервов, соизмерения уровня производительности труда в различных организациях, выявления ее динамики за ряд лет.

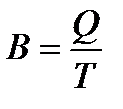

Уровень производительности труда в строительстве определяется двумя основными показателями: количеством продукции, выработанной в единицу времени (выработка), и затратами времени, необходимыми на изготовление единицы продукции (трудоемкость).

Производительность труда в строительстве измеряется тремя методами:

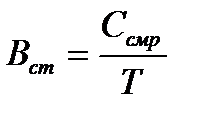

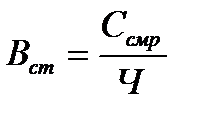

Наиболее распространенным является стоимостный метод при котором количество продукции учитывается по сметной стоимости или по договорной цене. Уровень производительности труда характеризуется при этом методе измерения сметной стоимостью СМР, приходящихся на одного работающего основного подсобного производства, т. е. строительно-производственного персонала (СПП) строительной организации.

Стоимостный показатель является показателем, обобщающим уровень производительности труда по строительной организации (по СУ, тресту), а также по объединению, министерству в целом. Достоинства показателя — простота исчисления, возможность сопоставлять уровни выработки на разных объектах, стройках, определять динамику за ряд лет; его недостаток — влияние материалоемкости работ, динамики цен на орудия и предметы труда которые не имеют отношения к эффективности живого труда (материалоемкость СМР достигает на монтаже сборного железобетона 70-75%, а на земляных работах только 5-8%). Поэтом возникает проблема учета структурных сдвигов выполняемых работ.

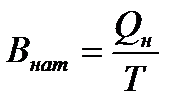

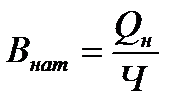

Натуральный метод производительности труда позволяет определять выработку рабочего по профессиям в натуральных показателях по видам работ (м3 кладки, м3 конструкций, м2 площади) либо в целом в единицах измерения конечного продукта приходящегося на одного работающего (м2 жилой площади, км трубопровода и т. д.).

По видам работ натуральный показатель (выработка рабочего в натуральных показателях) можно определить как отношение объема отдельного вида работ в натуральном измерении (пог. м, м2, м3) к численности рабочих по данному виду работ (чел.).

Натуральная выработка является наиболее объективным и достоверным показателем производительности труда. Показатели выработки в натуральных измерителях позволяют определять и сравнивать производительность труда отдельных бригад и рабочих, планировать их численность, профессиональный и квалификационный состав, сопоставлять уровень производительности труда при строительстве однотипных объектов, на однородных работах в различных строительных организациях и т. д. Однако эти показатели производительности также не свободны от недостатков. Они, например, не дают возможности определить обобщающий показатель производительности труда по строительной организации при наличии нескольких видов разнородных работ, не учитывают изменения остатков незавершенного производства.

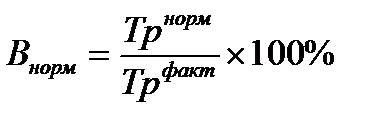

Нормативный метод измерения производительности труда показывает соотношение фактических затрат труда на определенный объем работ с затратами труда, полагающимися по норме, т. е. характеризует степень выполнения норм выработки рабочими. Нормативный показатель представляет собой отношение трудоемкости работ по норме (чел. -дни) к фактической трудоемкости работ (чел. -дни), умноженной на 100. Нормативный метод дает возможность определить либо степень сокращения нормативного времени, либо уровень выполнения норм выработки.

Методы измерения производительности труда постоянно совершенствуются, с тем чтобы найти объективную оценку эффективности (результативности) затрат труда с учетом конкретных экономических целей и целенаправленного использования тех или иных факторов. При современных экономических методах управления в условиях перехода к рыночной экономике ведется поиск таких измерителей, которые выражали бы связь результатов и затрат с учетом хозрасчетных интересов как отдельных работников, так и общества в целом.

В качестве результата используются прибыль, доход, а затрат — фонд оплаты труда. Затраты труда на единицу продукции характеризуют трудоемкость продукции. Показатель трудоемкости не подвержен влиянию посторонних по отношению к данному строительству факторов. Поэтому фактическая трудоемкость продукции (работ) более правильно, чем показатель стоимостной выработки, характеризует уровень и динамику производительности труда.

Лучше всего пользоваться показателем полной трудоемкости продукции, включающим затраты труда всех категорий работников (в чел. -ч).

В зависимости от способа исчисления различают нормативную, плановую и фактическую трудоемкость.

Показатели трудоемкости необходимы для расчета уровней производительности труда, оценки эффективности применения новых конструкций, материалов и технологических процессов, а также эффективности механизации строительно-монтажных работ, когда определяются трудовые затраты на единицу либо на весь комплекс выполненных механизмами работ. Применяют их и для расчета потребности в трудовых ресурсах в строительстве.

На производительность труда в строительстве оказывают влитие различныефакторы, которые классифицируются по группам. Резервы снижения затрат труда практически не ограничены, гак же как и процесс развития техники и совершенствования строительства. Они возникают под воздействием тех или иных факторов в общественном производстве, в отраслях народного хозяйства и непосредственно на строительной площадке, на предприятии, в бригаде рабочих и т. д. С этой точки зрения факторы подразделяют на народнохозяйственные, межотраслевые, отраслевые и внутрипроизводственные.

Народнохозяйственные факторы связаны с научно-техническим прогрессом, размещением производительных сил, совершенствованием пропорций и приоритетов, улучшением качества управления и планирования и т. д.

Межотраслевые факторы предопределяются возможностям смежных отраслей народного хозяйства влиять на эффективность капитального строительства. Так, например, повышение качества продукции промышленности строительных материалов дает значительную экономию затрат труда в строительном производств.

Отраслевые факторы находят свою реализацию через концентрацию, специализацию и комбинирование производства, совершенствование техники, технологии работ и т. д.

Внутрипроизводственные факторы роста производительности труда подразделяются на следующие: снижение трудоемкости работ; улучшение использования рабочего времени; повышение квалификации работников; экономия производственных ресурсов.

Все факторы, как правило, объединяются в следующие группы:

— повышение технического уровня строительного производства;

— совершенствование организации труда и управления производством;

— изменение объема и структуры производства.

Важным моментом в сфере управления трудовыми ресурсами является организация заработной платы. С переходом нашей страны к рыночной экономике, сопровождаемым затяжным экономическим кризисом, непрерывным ростом цен, инфляцией, снижением жизненного уровня населения, становится очевидным ведущее значение воспроизводственной функции заработной платы.

Организация оплаты труда в строительстве

В основе организации оплаты труда в строительстве лежат:

— нормы времени и расценки на строительные, монтажные ремонтно-строительные работы;

— формы и системы оплаты труда.

Тарифная система в строительстве представляет собой совокупность нормативов, при помощи которых осуществляются дифференциация и регулирование уровня заработной платы различных категорий работников в зависимости от квалификационного уровня, условий, тяжести, интенсивности выполняемых ими работ. Тарифная система включает в себя:

Тарифная сетка — это шкала, состоящая из определенного количества тарифных разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов. Дает возможность дифференцировать оплату труда работников в зависимости от сложности труда и квалификации работников и представляет собой шкалу разрядов, каждому из которых соответствует определенный тарифный коэффициент.

Тарифные коэффициенты показывают, во сколько раз труд работника более высоких разрядов оплачивается выше труда работника 1-го разряда.

Тарифные ставки- это выраженный в денежной форме размер оплаты труда за выполненную работу в зависимости от ее сложности или квалификации работника за единицу рабочего времени. Они могут быть часовые, дневные и месячные (оклады) и выражают абсолютные размеры оплаты труда в денежном выражении. Тарифная ставка 1-го разряда является наименьшей. Путем умножения ее на тарифный коэффициент, присвоенный соответствующему разряду, определяется тарифная ставка всех остальных разрядов.

Средняя тарифная ставка рассчитывается для работников и для оплаты работ как средняя арифметическая величина из тарифных ставок, взвешенная по числу работников или по количеству нормо-часов работ, имеющих одинаковые тарифные ставки.

В строительстве и ремонтно-строительных работах, где нормирование труда ведется путем разработки и установления норм времени в человеко-часах, часовые тарифные ставки едины для рабочих-сдельщиков и рабочих-повременщиков. Тарифные ставки служат для определения сдельных расценок, которые исчисляются путем умножения часовой тарифной ставки на установленную норму времени. Средняя тарифная ставка звена (бригады) определяется либо путем деления суммы тарифных ставок соответствующих разрядов членов звена (бригады) на их численность, либо путем умножения тарифной ставки 1-го разряда на единый тарифный коэффициент.

Средний разряд рабочих устанавливается на основе расчета соответствующего ему среднего тарифного коэффициента. Средний тарифный коэффициент определяется путем сложения произведений тарифных коэффициентов на число рабочих каждого Разряда и деления итога на общую численность рабочих строительной организации (участка, бригады). Для исчисления среднего разряда рабочих следует определить разность между данным коэффициентом и коэффициентом ближайшего низшего разряд по тарифной ставке. Полученный результат делится на разнос между тарифным коэффициентом ближайшего высшего и ближайшего низшего разрядов, и частное от деления прибавляется к ближайшему разряду.

Средний тарифный разряд работ исчисляется исходя из нормативного времени, необходимого для каждого разряда. Величина среднего разряда работ должна быть несколько выше среднего разряда рабочих. Если же средний разряд рабочих значительно выше среднего разряда работ, то это свидетельствует о нерациональном использовании квалификации рабочих, что зачастую ведет к перерасходу заработной платы.

Тарифно-квалификационный справочник предназначен для тарификации работ, определения уровня квалификации работника и присвоения ему соответствующего разряда. При организации оплаты труда осуществляется тарификация как работников, так работ.

Основным критерием для присвоения тому или иному работнику определенного тарифного разряда служит наличие у него профессиональных и трудовых навыков, необходимых для выполнения работ, отнесенных к данному тарифному разряду. Длятого чтобы обеспечить единый и правильный подход к оценке уровня квалификационной подготовки работников и к определению и присвоению им тарифных разрядов, соответствующих их квалификации, нужно иметь заранее разработанные квалификационные требования, определяющие необходимые профессиональные знания и трудовые навыки, которыми должен обладать работник определенного разряда по каждой профессии и специальности. Такие квалификационные характеристики по большинству работ содержат примеры наиболее типичных и распространенных работ, выполняемых в данной отрасли работниками каждой профессии и разряда. Наличие таких примеров облегчает тарификацию работ, а также проверку трудовых навыков работников по установлении им квалификационных тарифных разрядов.

В тарифно-квалификационном справочнике соизмеряются разнообразные виды работ по степени их сложности и уровню квалификации работников, которые должны выполнять работу той или иной сложности.

С помощью районных коэффициентов осуществляется межрайонное регулирование заработной платы. Районный коэффициент к заработной плате представляет собой нормативный показатель степени увеличения размера заработной платы работников в зависимости от местоположения предприятия. Данные коэффициенты не образуют новых тарифных ставок, так как они применяются не к тарифным ставкам, а к заработной плате работников.

В строительстве существуют две главныеформы оплаты труда — сдельная и повременная.

Сдельная форма оплаты труда является наиболее распространенной в строительстве. Для ее внедрения необходимо соблюдение двух обязательных условий: наличие технически обоснованных норм затрат труда и четкий учет количества и качества выполненных работ. Данная форма оплаты труда в строительстве применяется в нижеследующих разновидностях (системах).

1. Прямая сдельная оплата труда, когда заработок работника определяется на основе сдельных расценок и объема выполненных работ. При данной системе заработок работника увеличивается прямо пропорционально объему выполненной работы, а выработка рабочего и его зарплата (находящаяся в прямой зависимости от количества выработанной продукции и установленной сдельной расценки на определенную единицу продукции и работ) не ограничиваются.

Сдельная система оплаты труда бывает прямая, индивидуальная, звеньевая, бригадная (коллективная). При индивидуальной форме производственные задания получает каждый рабочий в отдельности, и его заработная плата полностью зависит от объема выполненных работ. В строительстве данная форма применяется редко.

В основном применяется коллективная (бригадная или звеньевая) форма сдельной оплаты труда. Отличительными чертами этой формы являются выдача и учет производственного задания на коллектив в целом. Заработная плата при этом находится в зависимости от выработки всей бригады или звена, количества отработанного каждым рабочим времени на выполнение задания и его квалификации (разряда).

Прямая сдельная система оплаты труда подразделяется на простую сдельную, при которой применяются расценки за отдельные виды работ, и аккордную оплату труда, особенностью которой является то, что сумма заработной платы определяется не на отдельную разновидность работ, а сразу на весь комплекс работ. Аккордные задания устанавливаются для бригад, звеньев и отдельных рабочих или на весь объем работ в целом по объекту, по очереди, этапу, или по виду работ. Нормативное время, полагающееся на выполнение аккордного задания, а также сумма заработной платы определяются на основе калькуляций затрат труда и заработной платы, составленных по укрупненным нормам и расценкам. Аккордная оплата является одной из основных в строительстве. Она стимулирует внедрение в коллективе рациональной организации труда, ликвидацию потерь рабочего времени, повышение производительности труда.

2. Сдельно-премиальная система — это такая оплата труда, при которой наряду с заработной платой по прямым сдельным расценкам работник получает премию за достижение определенных показателей в работе. Премия может выплачиваться всему коллективу звена, бригады, а также работающим индивидуально в зависимости от особенностей и задач строительного производства и характера работ, выполняемых работниками, устанавливаются самые различные показатели премирования. Однако, несмотря на все многообразие, их можно подразделить на три группы:

показатели, направленные на увеличение объема выпускаемой строительной продукции и повышение производительности труда (например, за сокращение нормативного времени и выполнение задания к установленному сроку или досрочно) ; за каждый процент сокращения нормативного времени выплачивается определенный процент сдельного заработка;

показатели, направленные на повышение качества строительной продукции; для улучшения качества выполняемых работ размеры премий дифференцируются в зависимости от оценки уровня качества;

показатели, направленные на экономию строительных материалов.

При разработке положений о премировании необходимо не только правильно определить показатели и условия премирования, но и обоснованно решить вопрос о размерах и степени дифференциации премий в зависимости от тех или иных конкретных условий строительного производства и степени выполнения показателей премирования, другими словами, всесторонне обосновать шкалу премирования. При разработке шкал премирования и установлении размеров премий необходимо исходить из задач стимулирования улучшения показателей строительного производства в каждой строительной организации, возможного уровня их выполнения, роли и значения участков производства на каждом предприятии, жесткости норм и других показателей объема и сложности заданий.

Во всех премиальных положениях необходимо предусмотреть полное или частичное лишение премии тех работников, которые в течение данного расчетного периода имели упущения в работе.

Сумма причитающейся работнику премии может исчисляться несколькими путями:

определенный процент от фактически полученной экономии строительных материалов;

определенный размер (процент) от сдельного заработка.

Сдельно-премиальная система оплаты труда в строительстве, будучи правильно построенной и примененной, является весьма эффективной.

Для обеспечения ее эффективности необходимо при введении сдельно-премиальной системы оплаты труда соблюдать не только общие требования правильного применения сдельной оплаты труда, но и некоторые дополнительные требования:

недопустимость множества показателей премирования; сведение их к одному-двум, действительно зависящим от результатов труда данного работника (звена, бригады) ;

наличие прогрессивных норм расходования строительных материалов, обоснованных сроков выполнения строительно-монтажных работ, других лимитов по устанавливаемым показателям премирования, а также постановка точного учета выполнения этих показателей;

обязательное экономическое обоснование премиальной системы оплаты труда, с тем чтобы ее использование не приводило резкому увеличению себестоимости строительной продукции, т. е. премиальные доплаты к заработной плате не превышали быразмеров действительной экономии, получаемой от ее применения.

3. При сдельно-прогрессивной системе выработка работника строительного производства в пределах установленной исходной нормы (базы) оплачивается по основным (неизменным) сдельным расценкам, а вся выработка сверх установленной базы — по повышенным сдельным расценкам. Степень увеличения сдельных расценок в зависимости от уровня перевыполнения установленной исходной нормы определяется специальной шкалой, которая представляет собой важнейший элемент сдельно-прогрессивной системы оплаты труда. Основными показателями, характеризующими шкалу, являются число ступеней изменения сдельных расценок и их степень возрастания. Как правило, наиболее эффективными считаются шкалы, имеющие не более одной-двух ступеней и предусматривающие достаточно высокий уровень повышения сдельных расценок, создающий значительную личную материальную заинтересованность работников в увеличении выработки.

Особую роль при сдельно-прогрессивной системе оплаты труда играет исходная норма для исчисления «прогрессивки». Правильное установление исходной базы в значительной мере определяет, насколько данная система будет стимулировать росту производительности труда и какое влияние она окажет на снижение себестоимости строительной продукции.

Сдельно-прогрессивная система оплаты труда не может вводиться для рабочих, труд которых оплачивается по сдельно-премиальной системе. Начисление сдельно-прогрессивных доплат производится по месячным результатам работы за годную продукцию (отвечающую техническим условиям), произведенную сверх месячной нормы (исходной базы).

При производстве работ, оплачиваемых частично по сдельно-прогрессивной системе, а частично по прямым сдельным расценкам, выполнение норм для начисления прогрессивной оплаты определяется по общим результатам работы за месяц. Оплата по повышенным расценкам в этом случае производится только за работу, оплачиваемую по сдельно-прогрессивным расценкам. Срок, на который вводится сдельно-прогрессивная система оплаты труда, устанавливается в каждом отдельном случае руководителем предприятия исходя из производственной необходимости. Об оплате труда рабочие должны предупреждаться заранее.

Размер доплаты по «прогрессивке» исчисляется как произведение заработка рабочего (начисленного за расчетный период по основным расценкам за работы, оплачиваемые по сдельно-прогрессивной системе), приходящегося на 1% выполнения исходной базы, процента ее перевыполнения и коэффициента увеличения сдельных расценок. При этом процент выполнения исходной базы определяется как отношение фактической месячной выработки (в нормо-ч, кг, шт. и т. д.) рабочего к его месячной исходной базе (в тех же показателях), выраженное в процентах. Коэффициент увеличения сдельных расценок берется в соответствии с действующей шкалой и при увеличении сдельных расценок в полтора раза составляет 0, 5, а при двойном их увеличении — 1.

Неверное применение сдельно-прогрессивной системы оплаты труда, как правило, вызывает большие перерасходы по заработной плате и приводит к повышению себестоимости продукции. Поэтому ее применение требует соблюдения ряда дополнительных требований. Наиболее важными из них являются:

недопущение произвольного расширения круга работ, оплачиваемых по данной системе, и применение её только на «узких местах» производства в случаях действительной производственной необходимости;

точный учет фактически отработанного времени, исключающий всякого рода искусственное его уменьшение, влекущее за собой необоснованное увеличение расценок;

обязательное экономическое обоснование целесообразности применения сдельно-прогрессивной оплаты труда.

Экономическое обоснование данной системы оплаты труда заключается в том, чтобы установить, при каких условиях экономя на постоянных накладных расходах, получаемая в связи с перевыполнением планов производства, будет превышать расходы на дополнительную оплату по повышенным расценкам и как это повлияет на снижение себестоимости продукции. Такое основание сводится в конечном счете к определению максимально допустимого размера увеличения сдельных расценок за работы, выполненные сверх установленной исходной нормы (базы), исходя из конкретных условий каждого предприятия.

4. Сущность косвенно-сдельной системы оплаты труда состоит в том, что размер заработной платы работника (обычно вспомогательных рабочих), оплачиваемого по данной системе, ставится в прямую зависимость от результатов труда обслуживаемых им рабочих. В период упорядочения заработной платы применение косвенной «сдельщины» было резко сокращено. Однако в отдельных случаях она допускается.

При организации косвенно-сдельной оплаты труда косвенные сдельные расценки определяются несколько иначе, чем при прямой «сдельщине». Объектами, которые обслуживают вспомогательные рабочие, бывают индивидуальные или бригадные рабочие места основных рабочих. Поскольку различные группы основных рабочих, обслуживаемые вспомогательным рабочим, нередко выполняют разные работы и имеют различные производствен задания (или нормы выработки), то в таких случаях косвенные сдельные расценки следует определять дифференцированно по каждому объекту обслуживания в отдельности.

Косвенные сдельные расценки для вспомогательных рабочих по каждому объекту обслуживания на единицу продукции, произведенной основными рабочими, исчисляются путем деления тарифной ставки вспомогательного рабочего на произведение планового производственного задания или нормы выработки данному объекту обслуживания (выраженных в шт., кг, нормо- ч и т. д.) и количества объектов обслуживания (рабочих, бригад), которое по установленной норме обслуживает вспомогательный рабочий.

Общий сдельный заработок вспомогательного рабочего данной системе исчисляется путем суммирования произведений соответствующей косвенной сдельной расценки на фактическую выработку основных рабочих по каждому объекту обслуживания за расчетный период. Иногда оплата труда при косвенной сдельщине осуществляется без установления косвенных сдельных расценок, и общий заработок вспомогательного рабочего в подобных случаях исчисляется путем умножения 1/100 его заработка по тарифу за отработанное врем; в расчетном периоде) на процент выполнения производственного задания (норм выработки) в среднем по всем объектам, обслуживаемым этим рабочим.

Косвенно-сдельная система оплаты труда обычно применяется только по отношению к такой категории вспомогательных рабочих, от темпа работы и выработки которых действительно зависит выработка основных рабочих, обслуживаемых ими. Одновременно следует заметить, что наибольший эффект данная система дает в том случае, когда заработок вспомогательного рабочего поставлен в прямую зависимость от выполнения основными рабочими производственных заданий, а не норм выработки, так как последние нередко бывают низкого качества и значительно перевыполняются без особых усилий со стороны основных рабочих, вызывая необоснованные переплаты по заработной плате.

Повременной формой оплаты труда называется такая форма оплаты, которая зависит от продолжительности работы (час, день, месяц) и квалификации работника независимо от объема выполненной работы. Данная форма оплаты труда применяется в строительстве на работах, слабо поддающихся нормированию и учету, или когда перевод на сдельную оплату может привести к ухудшению качества работ. Повременно оплачивается труд работников, осуществляющих технический уход и обслуживание строительных машин и механизмов, находящихся на выполнении пусконаладочных работ и занимающихся комплексным апробированием смонтированных машин и оборудования, выполнением экспериментальных строительных работ.

В целях материального стимулирования работников в строительстве применяется также повременно-премиальная системаоплаты труда, при которой в дополнение к заработку за отработанное время работники получают премию за достижение определенных показателей (результатов) работы.

На этапе становления рыночных отношений важнейшимусловием регулирования размеров и динамики заработной платы является использование системы соглашений и коллективных договоров. Договорный способ регулирования заработной платы, опирающийся на цивилизованные отношения работодателей, наемных работников и государства, позволяет сбалансировать их интересы на основе всестороннего учета позиций каждой из сторон и выработки гибкого подхода к принимаемым решениям.

Интересы сторон, участвующих в заключении соглашений коллективных договоров, являются весьма противоречивыми разнонаправленными. Трудящиеся заинтересованы в заработной плате, достаточной для обеспечения достойного уровня жизни также отражающей их социальный статус и ценность для приятия и общества. Работодатель ориентирован на такой уровень зарплаты и издержек на оплату рабочей силы, при которой обеспечивается норма прибыли на инвестированный капитал. Органы государственной власти во время переговоров по вопросам оплаты труда ориентируются на ее взаимосвязь с такими социально-экономическими величинами, как прожиточный минимум, уровень инфляции и безработицы, дефицит государственного бюджета, изменение уровня развития производства.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Понятие «трудовые ресурсы». Понятие «экономически активное население». Занятость, как экономическая категория. Структура занятости. Рынок труда в РФ. Рынок труда Брянской области.

Классическая безработица. Формула Оукена. Управление занятостью.

курсовая работа [64,9 K], добавлен 28.04.2007

Классификация и типы трудовых ресурсов, их функции и структура. Сущность и показатели производительности труда, факторы и резервы роста данного показателя. Организация оплаты труда в строительстве: общая характеристика и используемые формы, значение.

курсовая работа [27,9 K], добавлен 26.03.2014

Значение, задачи и источники информации для анализа эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. Понятие производительности труда, методика ее анализа. Анализ производительности труда в ЗАО «Гран». Резервы роста производительности труда.

курсовая работа [42,1 K], добавлен 24.09.2008

Трудовые ресурсы автотранспортного предприятия (АТП). Факторы, повышающие производительность труда, основные методы ее измерения. Виды норм и нормативов труда. Политика в области оплаты труда на предприятии, формы, системы и функции заработной платы.

лекция [330,9 K], добавлен 28.09.2011

Основные проблемы, направления и разделы в науках о труде и персонале. Население и трудовые ресурсы общества. Рынок труда в экономической системе. Занятость населения и безработица. Методы измерения производительности труда, факторы ее повышения.

курс лекций [114,4 K], добавлен 07.04.2010

Понятие свободного труда. Исследование рынка труда: сущности, содержания и структуры. Модели рынка труда, их особенности и функционирование. Изучение уровня безработицы, обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования.

курсовая работа [4,3 M], добавлен 15.01.2009

Характеристика, состав и структура кадров предприятия. Количественная и качественная оценка персонала. Методы расчета производительности труда и трудоемкости, факторы их роста. Формы и системы оплаты труда. Состав и структура фонда заработной платы.

Источник: otherreferats.allbest.ru

2. Производительность труда в строительстве.

Производительность труда отражает эффективность труда в процессе производства и определяется количеством продукции, вырабатываемой в единицу времени, или количеством рабочего времени, затрачиваемого на единицу продукции.

Уровень производительности труда в строительной организации определяется 2-мя основными показателями:

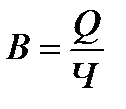

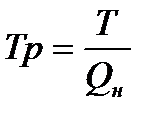

Трудоемкость– это затраты труда (в человеко-днях или человеко-часах) на выпуск единицы продукции. Для определения трудоемкости единицы продукции затраты на все производство соотносят к объему выпущенной продукции за определенный период. Различают нормативную, плановую и фактическую трудоемкости.

Нормативнаятрудоемкость определяется по элементным сметным нормам и на основании калькуляции затрат труда, составленных по технологическим картам производства СМР.

Плановаятрудоемкость определяется на основании показателей нормативной трудоемкости, скорректированная с учетом коэффициента выполнения производственных норм.

Фактическаятрудоемкость – это фактические затраты труда на единицу работ или единицу готовой продукции. Она рассчитывается для контроля выполнения плановых заданий и выявления резервов снижения трудовых затрат.

Тр– трудоемкость, затраты труда на единицу продукции,

Т – затраты труда на выполнение данного объема продукции,

О – объем выполненных работ за определенный период.

Задача.Определить фактическую трудоемкость в бригаде монтажников, если численность в бригаде 11 человек, а за 1 месяц (21 рабочий день) бригада смонтировала 602 м 3 сборного железобетона.

1. Определим затраты труда в бригаде на выполненный объем.

Т = 11 * 251 = 231 чел.-дн.

2. Тр= Т/О = 231 / 602 = 0,38 чел.-дн.

Выработка– это показатель, обратный трудоемкости, который определяется отношением объема выполненных работ за определенный период к затратам труда на производство данного объема продукции.

В строительных организациях выработка определяется в натуральном и в стоимостном выражении.

Задача.Определить выработку в натуральных показателях бригады монтажников численностью 11 человек. За 1 месяц (21 рабочий день) бригада смонтировала 602 м 3 сборного железобетона.

1. Определим выработку на 1 чел.-день

2. Определим месячную выработку 1 монтажника.

Натуральный метод используется для определения и сравнения производительности труда в бригадах при выполнении однородных СМР.

Факторы и резервы роста производительности труда.

Под резервами роста производительности трудапонимают неиспользованные возможности экономии ресурсов производства.

Выделяют следующие группы резервов:

Резервы снижения трудоемкости работ в результате организационно-технических мероприятий.

Резервы лучшего использования рабочего времени.

Резервы рационального использования трудовых ресурсов.

Снижение трудоемкости обеспечивается за счет использования новой техники, модернизации оборудования, прогрессивных проектных и технических решений.

Улучшение использования рабочего времени может быть достигнуто за счет снижения и ликвидации внутрисменных потерь, простоев, совершенствования нормирования труда.

К резервам по улучшению использования трудовых ресурсов относятся: рациональное определение численности работников, снижение текучести кадров, совмещение профессий, сокращение рабочих с низкой квалификацией.

Факторы роста производительности трудаобъединяются в следующие группы:

Материально-технические: использование новой техники, новых видов материалов, повышение уровня автоматизации и механизации, модернизация оборудования.

Организационно-экономическиефакторы основываются на организации труда более совершенными методами и развитие прогрессивных структур и функции управления производством.

Социально-экономическиефакторы включают: применение прогрессивных форм организации труда, совершенствование системы стимулирования работников, закрепление на местах высококвалифицированных кадров.

Экономико-правовыеинормативныефакторы – регулируют процессы налогообложения, инвестирования и лицензирования.

Социально-психологическиефакторы зависят от стиля руководства, от состава кадров, от их квалификации и от трудовой дисциплины на предприятии.

Источник: studfile.net

Что такое выработка в строительстве

Производительность труда отражает плодотворность, эффективность труда в процессе производства и определяется количеством продукции, вырабатываемой в единицу времени или количеством рабочего времени, затрачиваемого на единицу продукции.

Рост производительности труда приводит к сокращению рабочего времени, необходимого для производства продукции, либо к увеличению количества продукции, изготовленной за то же рабочее время.

Таким образом, результатом роста производительности труда является экономия рабочего времени, экономия труда. Производительность труда — важнейший показатель работы строительной организации, так как при ее повышении увеличиваются объемы строительно-монтажных работ, снижаются затраты труда, уменьшается себестоимость строительно-монтажных работ, сокращается продолжительность строительства, высвобождается рабочая сила.

Уровень производительности труда в строительстве определяется двумя основными показателями: трудоемкостью и выработкой.

Расчёт трудоёмкости.

Трудоемкость — это затраты труда (в чел.-ч или в чел.-днях) на выпуск единицы доброкачественной продукции. Для определения трудоемкости единицы продукции затраты на все производство делятся на объем выпущенной продукции за определенный период. Различают нормативную, плановую и фактическую трудоемкость.

Трудоемкость определяется по формуле: Тр = Т/О,

где Тр — трудоемкость, затраты труда на единицу продукции (работы); Т — затраты труда на производство данного объема продукции (работ); О — объем выполненных работ за определенный период.

Пример.Определим фактическую трудоемкость в бригаде монтажников. Численность бригады 11 человек. За 1 мес (21 рабочий день) бригада смонтировала 602 м 3 сборного железобетона.

Решение.Затраты труда в бригаде на выполненный объем определяются следующим образом: Т = 11 *21 =231 чел.-дней.

Трудоемкость монтажа 1 м 3 сборного железобетона рассчитывается по формуле:

Тр = Т/О = 231 : 602 = 0,38 чел.-дней.

Показатели трудоемкости необходимы для оценки эффективности применения новых конструкций, материалов, внедрения новейших технологий производства работ, внедрения механизации отдельных видов работ. Применяют их и для расчета потребности в трудовых ресурсах в строительстве.

Расчёт выработки

Выработка является показателем, обратным трудоемкости, и определяется количеством доброкачественной продукции, произведенной в единицу времени.

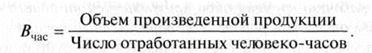

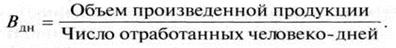

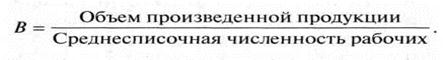

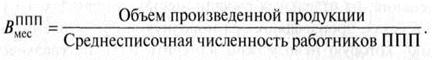

Затраты труда на производство работ измеряются в человеко- часах, человеко-днях, среднесписочной численностью персонала. В соответствии с этим выработку можно определить на один отработанный человеко-час (часовая выработка), один отработанный человеко-день (дневная выработка) или на одного среднесписочного работника или рабочего основного и подсобного производства в год, квартал или месяц. Чаще всего рассчитывают дневную, месячную и годовую выработки.

В строительных организациях выработка определяется, как правило, в натуральном и в стоимостном выражении.

Натуральный метод измерения выработки заключается в определении выработки в натуральных показателях по видам работ (метры кубические кладки, метры кубические конструкций, квадратные метры площади) либо в целом в единицах измерения конечного продукта, приходящегося на одного работающего (квадратные метры жилой площади, километры трубопровода и т.д.).

Выработка в натуральных показателях определяется по формуле: В = 0/Т,

где В — выработка за единицу времени.

Пример. Определим выработку в натуральных показателях бригады монтажников. Численность бригады — 11 чел. За 1 мес (21 рабочий день) бригада смонтировала 602 м 3 сборного железобетона.

Решение.Выработка на 1 чел.-день, рассчитывается следующим образом: В = 602 : 231 = 2,6 м 3 сборного железобетона. Месячная выработка одного монтажника (Вм) составляет: Вм = 602 : 11 = 54,7 м 3 сборного железобетона.

Натуральный метод используется в основном для определения и сравнения производительности труда на рабочих местах в бригадах при выполнении однородных строительно-монтажных работ. Однако он не позволяет сопоставлять производительность труда на неоднородных работах и определять уровень производительности труда организации в целом.

Наиболее распространен стоимостной метод определения выработки. При этом методе количество продукции (выполненных работ) учитывается по сметной стоимости или по договорной цене.

Выработка в стоимостном выражении на одного работающего, занятого на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах, рассчитывается по формуле: В = 0смр/(ССЧ смр+ ССЧ ппр),

где Осмр — объем выполненных строительно-монтажных работ по их сметной стоимости; ССЧ смр — среднесписочная численность работающих, занятых на строительно-монтажных работах; ССЧ ппр — среднесписочная численность работающих в подсобных производствах, находящихся на балансе строительной организации.

Стоимостный показатель выработки позволяет сопоставлять уровни выработки на разных объектах, стройках, в различных строительных организациях, а также определять динамику за ряд лет. Однако и этот показатель имеет недостаток, поскольку зависит от материалоемкости работ (затраты на материалы в стоимости работ в среднем по строительству составляют 50 — 60 %), динамики цен на орудия и предметы труда, которые не имеют отношения к эффективности живого труда.

Для определения численности рабочих в бригаде в строительных организациях используется следующая формула: Чб=[Тн/(ПВн)]100%,

где Чб — численность рабочих в бригаде, чел.; Тн — нормативная трудоемкость работ, чел.-дней; П — продолжительность выполнения работ по календарному графику, дн.; Вн — достигнутый процент выполнения норм выработки в бригаде, %.

Пример.Рассчитать необходимую численность рабочих в бригаде, если нормативная трудоёмкость работ – 8384 ч-.час 8 =1048 ч-дн, продолжительность их выполнения по календарному графику – 50 дней, планируемый процент выполнения норм выработки – 115%

РешениеЧб=[1048/(50*115)]100=18 чел

Производительность труда в строительстве и методы ее измерения

Производительность труда есть плодотворность, продуктивность, эффективность производственной деятельности людей, т.е. способность конкретного труда создавать в единицу рабочего времени определенное количество продукции.

Уровень производительности труда в строительстве определяется двумя основными показателями:

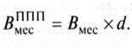

; (100)

где Q – количество продукции, выработанное за определенное время в натуральном или стоимостном выражении;

Т – количество рабочего времени, потраченного на производство количества продукции Q, чел-час (чел-дн);

, (101)

где Ч – численность рабочих, занятых выпуском продукции Q, чел.

С ростом производительности труда выработка продукции в единицу времени растет, а рабочее время, затрачиваемое на производство единицы продукции, уменьшается.

, (102)

Выработка – это прямой показатель производительности. Рост выработки свидетельствует о росте производительности труда. Трудоемкость – обратный показатель. Снижение трудоемкости работ способствует росту производительности труда.

Производительность труда в строительстве измеряется тремя методами:

Наиболее распространенным является стоимостной метод, при котором количество продукции учитывается по сметной стоимости или по договорной цене. Уровень производительности труда характеризуется при этом методе сметной стоимостью СМР (Ссмр), приходящейся на одного работающего основного и подсобного производства, т.е. строительного производственного персонала (СПП) строительной организации:

; (103)

(104)

Стоимостной показатель является показателем, обобщающим уровень производительности труда по строительной организации (по СУ, тресту), а также по объединению, министерству в целом.

Этот метод универсален и удобен для определения уровня производительности труда по организации, по объекту, по различным бригадам. Его существенный недостаток – зависимость от уровня цен, системы ценообразования и налогообложения, уровня материалоемкости работ (у бригад, занятых монтажом оборудования выработка в стоимостном выражении всегда выше, чем у бригад, занятых разработкой грунта, отделкой, прокладкой сетей и т.п.).

Натуральный метод производительности труда позволяет определить выработку рабочего по профессиям в натуральных показателях по видам работ (м 3 кладки, м 3 конструкций, м 2 площади) либо в целом в единицах измерения конечного продукта приходящегося на одного работающего (м 2 жилой площади, км трубопровода и т. д.).

; (105)

(106)

Натуральная выработка является наиболее объективным и достоверным показателем производительности труда. Кроме того, этот показатель удобен при сравнительном анализе производительности труда в различные годы, в различных государствах.

Нормативный метод измерения производительности труда показывает соотношение фактических затрат труда на определенный объем работ с затратами труда, полагающимися по норме, т.е. характеризует степень выполнения норм выработки рабочими. Нормативный показатель представляет собой отношение трудоемкости работ по норме (чел.-дни) к фактической трудоемкости работ (чел.-дни), умноженной на 100. Нормативный метод дает возможность определить либо степень сокращения нормативного времени, либо уровень выполнения норм выработки.

, (107)

От уровня производительности труда зависит объем произведенной продукции (выполненных строительно-монтажных работ), численность и заработная плата работников.

Существенной причиной низкой производительности труда являются потери рабочего времени. Они бывают явными и скрытыми. Явные делятся на целосменные и внутрисменные.

Целосменные и внутрисменные потери могут быть вызваны простоями по различным причинам (отсутствие материалов, механизмов, энергии, неблагоприятные климатические условия и др.) и неявкой рабочих по уважительным (болезнь, исполнение государственных обязанностей и др.) и неуважительным (прогул) причинам.

Скрытые потери рабочего времени возникают в результате недостатков в организации производства (неправильное складирование материалов, нарушение технологии работ, применение конструкций, требующих доработки, низкое качество предыдущих работ и др.). Так как скрытые потери, в отличие от явных, не проявляются в форме бездействия рабочих, их трудно определить и соответственно оптимизировать.

7 Рост производительности труда – основной фактор снижения себестоимости продукции

Производительность труда является показателем экономического роста, то есть показателем, обеспечивающим рост реального продукта и дохода, основным фактором снижения себестоимости продукции.

В нашей стране в последние годы показатель производительности исчез из официальной статистики, прекратилась работа по планированию повышения производительности на всех уровнях управления, начиная с организаций, перестал пропагандироваться передовой опыт в этой области.

Вопросам повышения производительности труда в условиях планово-централизованной экономики придавалось большое значение, хотя по ряду объективных и субъективных причин эти проблемы не могли решаться достаточно эффективно. Сейчас, к большому сожалению, вопрос эффективности, и в частности эффективности труда, практически никого не интересуют, ибо ошибочно считается, что для стабилизации экономики эта проблема не очень важна.

Однако без остановки падения и последующего роста производительности труда невозможно добиться стабилизации общественного производства, не говоря уже о его росте. Главной причиной сокращения производительности труда стало падение объемов производства. Важным фактором спада является кризис неплатежей. Последние возникают вследствие как низкой платежной дисциплины, так и сокращающейся платежеспособности предприятий.

В Беларуси заработная плата во много раз меньше, чем в Европе, а цены на многие товары достигли мирового уровня. Дешевый труд не может быть высокопроизводительным, обеспечивать экономию и рациональное использование материальных и других производственных ресурсов. Все это ведет к деградации производства, дальнейшему падению его объемов и ухудшению качества выпускаемой продукции.

Дата добавления: 2015-05-06 ; Просмотров: 2234 ; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Производительность труда, выработка и трудоемкость

ВОПРОС 23

Производительность труда характеризует эффективность, результативность затрат труда и определяется количеством продукции, произведенной в единицу рабочего времени, либо затратами труда на единицу произведенной продукции или выполненных работ. Различают производительность живого и производительность общественного (совокупного) труда.

Производительность живого труда определяется затратами рабочего времени в каждом отдельном производстве, а производительность общественного (совокупного) труда — затратами живого и овеществленного (прошлого) труда. Производительность общественного (совокупного) труда применительно ко всему народному хозяйству рассчитывается как сумма национального дохода на одного занятого в отраслях материального производства.

На предприятиях производительность труда определяется как эффективность затрат только живого труда и рассчитывается через показатели выработки и трудоемкости продукции, между которыми имеется обратно пропорциональная зависимость (рис. 3).

Рис. 3. Показатели производительности труда

Выработка (В) — это количество продукции, произведенной в единицу рабочего времени либо приходящейся на одного среднесписочного работника или рабочего за определенный период (час, смену, месяц, квартал, год). Она рассчитывается как отношение объема произведенной продукции (ОП) к затратам рабочего времени на производство этой продукции (Т) или к среднесписочной численности работников либо рабочих (Ч):

В = ОП / Т или В = ОП / Ч.

Отметим, что при определении уровня производительности труда через показатель выработки числитель (объем произведенной продукции) и знаменатель формулы (затраты труда на производство продукции или среднесписочная численность работников) могут быть выражены в разных единицах измерения. В связи с этим в зависимости от применяемого знаменателя формулы различают среднечасовую, среднедневную, среднемесячную, среднеквартальную и среднегодовую выработку продукции.

|

Показатель среднечасовой выработки продукции характеризует средний объем продукции, произведенной одним рабочим за один час фактически отработанного времени:

При расчете часовой выработки в состав отработанных человеком часов не включаются внутрисменные простои, поэтому она наиболее точно характеризует уровень производительности живого труда.

|

Показатель среднедневной выработки продукции отражает средний объем продукции произведенной одним рабочим за один отработанный день:

При расчете дневной выработки в состав отработанных человеком дней не включаются целодневные простои и невыходы на работу. Она зависит от среднечасовой выработки продукции и степени использования продолжительности рабочего дня:

где Псм — средняя фактическая продолжительность рабочего дня (смены).

|

Отметим, что если затраты труда измерены среднесписочной численностью рабочих, то получают показатель среднемесячной (среднеквартальной, среднегодовой) выработки продукции, в расчете на одного среднесписочного рабочего (в зависимости от того, к какому периоду времени относятся объем продукции и численность рабочих — месяц, квартал, год):

Среднемесячная выработка зависит от среднедневной выработки и от числа дней, отработанных в среднем одним среднесписочным рабочим:

где Тф — средняя фактическая продолжительность рабочего периода, дней.

|

Показатель среднемесячной выработки в расчете на одного среднесписочного работника промышленно-производственного персонала (ППП) определяется по формуле:

|

Взаимосвязь данного показателя с предыдущим обусловливается удельным весом (d) рабочих в общей численности работников ППП:

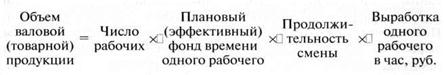

Показатели среднеквартальной и среднегодовой выработки в расчете на одного среднесписочного рабочего (работника) определяются аналогично. Отметим, что объем производства валовой и товарной продукции можно вычислить по формуле:

|

Что касается числителя показателя выработки, то в зависимости от выбора единицы измерения объем произведенной продукции может быть выражен в натуральных, стоимостных и трудовых единицах измерения. Соответственно, различают три метода определения выработки: натуральный (условно-натуральный), стоимостной и трудовой (по нормированному рабочему времени).

Натуральные показатели измерения производительности труда наиболее достоверны и точны и в большей степени соответствуют ее сущности, однако область их применения ограничена. Натуральные показатели при определении выработки применяются на предприятиях таких отраслей, как газовая, угольная, нефтяная, электроэнергетика, лесная и др., а условно-натуральные — в текстильной, цементной промышленности, металлургии, производстве минеральных удобрений и т. д.

По сравнению с натуральным стоимостной метод определения выработки является универсальным, однако он учитывает не только изменение затрат живого труда, но и в значительной степени влияние структурных сдвигов в производственной программе, материалоемкости выпускаемой продукции, изменение цен и т. д. Выработку в денежном выражении на предприятии в зависимости от области применения данного показателя можно определять по показателям валовой, товарной, реализованной и чистой продукции.

Трудовой метод измерения производительности труда предполагает использование показателя трудоемкости в качестве измерителя продукции. На практике он имеет ограниченную сферу применения: на отдельных рабочих местах, в бригадах, на участках и в цехах, производящих разнородную и незавершенную продукцию, которую невозможно измерить ни в натуральных, ни в стоимостных единицах. В качестве измерителя продукции в большинстве случаев используется нормированная технологическая трудоемкость на начало года.

Основными плановыми и учетными показателями производительности труда на предприятиях промышленности являются объем продукции в натуральном или стоимостном выражении в расчете на одного работника промышленно-производственного персонала (на отработанный человеко-день или человеко-час) и трудоемкость единицы продукции или работ. Трудоемкость (Тр) представляет собой затраты живого труда на производство единицы продукции. Показатель трудоемкости имеет ряд преимуществ перед показателем выработки. Он устанавливает прямую зависимость между объемом производства и трудовыми затратами и определяется по формуле:

где Т — время, затраченное на производство всей продукции, нормо-часов или человеко-часов; ОП — объем произведенной продукции в натуральном выражении.

|

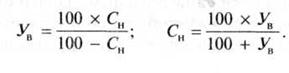

Отметим, что показатель выработки является прямым показателем производительности труда, так как чем больше величина этого показателя (при прочих равных условиях), тем выше производительность труда. Показатель трудоемкости является обратным, поскольку, чем меньше величина этого показателя, тем выше производительность труда. Между изменением нормы времени (трудоемкости) и выработки существует зависимость. Если норма времени снижается на (Сн) процентов, то норма выработки увеличивается на (Ув) процентов, и наоборот. Указанная зависимость выражается следующими формулами:

|

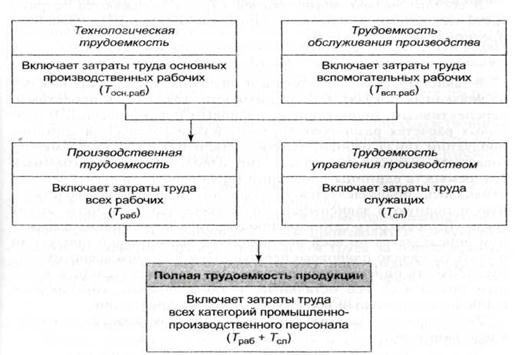

В зависимости от состава затрат труда, включаемых в трудоемкость продукции, и их роли в процессе производства выделяют технологическую трудоемкость, трудоемкость обслуживания производства, производственную трудоемкость, трудоемкость управления производством и полную трудоемкость (рис. 16.4).

Рис. 4. Структура полной трудоемкости изготовления продукции

Технологическая трудоемкость (Ттехн) отражает затраты труда основных производственных рабочих-сдельщиков (Тся) и рабочих-повременщиков (Тповр):

Показатель технологической трудоемкости является наиболее распространенным, ибо нормирование труда на предприятии (фирме) в большей степени касается рабочих, а в меньшей — служащих.

Трудоемкость обслуживания производства (Тобсл) представляет собой совокупность затрат вспомогательных рабочих цехов основного производства (Твспом) и всех рабочих вспомогательных цехов и служб (ремонтного, энергетического цеха и т. д.), занятых обслуживанием производства (Твсп):

Производственная трудоемкость (Тпр) включает затраты труда всех рабочих, как основных, так и вспомогательных:

Трудоемкость управления производством (Ту) представляет собой затраты труда служащих (руководителей, специалистов и собственно служащих), занятых как в основных и вспомогательных цехах (Тсл.пр), так и в общезаводских службах предприятия (Тсл.зав):

В составе полной трудоемкости (Тполн) отражаются затраты труда всех категорий промышленно-производственного персонала предприятия:

В зависимости от характера и назначения затрат труда каждый из указанных показателей трудоемкости может быть проектным, перспективным, нормативным, плановым и фактическим. В плановых расчетах различают трудоемкость изготовления единицы продукции (вида работы, услуги, детали и т.д.) и трудоемкость товарного выпуска продукции (производственной программы).

Трудоемкость единицы продукции (вида работы, услуги), как уже отмечалось, подразделяется на технологическую, производственную и полную в зависимости от включаемых в расчеты затрат труда. Трудоемкость единицы продукции в натуральном выражении определяется по всей номенклатуре выпускаемой продукции и услуг на начало планового периода. При большом ассортименте трудоемкость определяется по изделиям-представителям, к которым приводятся все остальные, и по изделиям, занимающим наибольший удельный вес в общем объеме продукции.

Трудоемкость товарного выпуска (Ттв) рассчитывается по следующей формуле:

где Ti — трудоемкость единицы продукции (работ, услуг), нормо-часов; ОП, — объем выпуска i-го вида продукции, согласно плану, соответствующих единиц; п — количество наименований (номенклатура) продукции (работ, услуг), согласно плану.

Трудоемкость производственной программы определяется аналогично. Отметим, что если в расчетах применяется технологическая (производственная, полная) трудоемкость единицы продукции (работ, услуг), то соответственно получаем технологическую (производственную, полную) трудоемкость товарного выпуска (производственной программы).

Источник: dom-srub-banya.ru

Формула выработки на одного работника, расчет выработки на 1 работника

ССЧработников – среднесписочная

численность работников.

![]()

ЧДР– число дней работы;

ДРД – длительность рабочего дня;

Среднечас. выр-ка – среднечасовая выработка на

одного работника.

Среднечасовая выработка продукции на

одного работника:

![]()

![]()

![]()

![]()

- Среднегодовая выработка 1-го работника зависит от:

- 1. Среднечасовой

выработки 1-го работника; - 2. Продолжительности

рабочего дня;

3. Количества

дней, отработанным 1 работником.

- 4. Для

расчета влияния факторов на среднегодовую выработку работника она

представляется в виде формулы: - или

- Проведем анализ методом абсолютных разниц:

- Влияние фактора среднечасовая выработка

определяется по формуле: - СВ – среднечасовая

выработка одного рабочего; - ДРД – длительность

рабочего дня; - ЧДР – число дней

работы.

ΔСреднегод. выработкасреднечас.выработка =

(0,69 – 0,68) * 8 * 220 = 17,6 рублей/чел

- Влияние фактора

длительность рабочего дня определяется с помощью формулы: - ΔСреднегод. выработкаДРД = 0,69 * (8 – 8)

* 220 = 0 - Влияние фактора число дней работы:

ΔСреднегод. выработкаЧДР = 0,69 * 8 * (215

– 220) = — 27,6 руб/чел.

- 17,6 + 0 – 27,6 = 1187 – 1197

- 10 = 10

- Таблица

14 - 2008:

- Факторный

анализ выработки

- Влияние фактора среднечасовая выработка

определяется по формуле: - СВ – среднечасовая выработка одного рабочего;

- ДРД – длительность рабочего дня;

- ЧДР – число дней работы.

ΔСреднегод. выработкасреднечас.выработка =

(0,70 – 0,63) * 8 * 220 = 123,2 руб/чел

- Влияние фактора

длительность рабочего дня определяется с помощью формулы: - ΔСреднегод. выработкаДРД = 0,70 * (8 – 8)

* 220 = 0 - Влияние фактора число дней работы:

ΔСреднегод. выработкаЧДР = 0,70 * 8 * (216

– 220) = -22,6 руб/чел.

Среднегодовая

выработка одного работника показывает сколько в среднем может изготовить один

человек за год (в рублях) при определенных условиях, как то число дней работы

за год, продолжительности рабочего дня и среднечасовой выработки одного

работника.

Таким образом видно, что в 2008 году план был недовыполнен на 10

рублей, то есть люди не укладывались в запланированные значения и производили

меньше, а вот уже в 2009 году фактически годовая выработка увеличилась на 101

рубль, то есть план был перевыполнен.

Недовыполнение плана объясняется главным

образом фактически отработанными днями. Вместо планируемых 220 дней, каждый

рабочий в среднем отработал по 215 дней, соответственно предприятие потеряло 5

дней (или 27,6 рублей среднегодовой выработки).

Но также в следствие увеличения

количества человекочасов отработанных работником среднегодовая выработка

увеличилась на 17,6 рублей, но это всё равно не привело к выполнению плана.

В

свою очередь положение в 2009 году объясняется увеличением среднечасовой

выработки более быстрыми темпами, чем уменьшение числа дней работы, а также

расширенный состав работников дает увеличение выработки. Увеличение ее в

динамике является положительной тенденцией для предприятия, так как

впоследствии это принесет больше прибыли.

Выработка на 1 работника: формула, нормы и расчеты

Норма выработки для 1 рабочего рассчитывается достаточно просто. Формулы несложные, однако надо понимать, как и когда их вообще нужно применить.

Результативность человеческого труда характеризуется выработкой.

Нормы выработки

В качестве количественных показателей производительности используют натуральные и стоимостные показатели, как-то: тонны, метры, кубометры, штуки и т.п.

Результативность труда характеризует выработка. Выработка рассчитывается на одного основного рабочего, на одного рабочего и одного работающего. В разных случаях расчёты будут вестись по-разному.

- На одного основного рабочего – количество произведённой продукции делят на число основных рабочих.

- На одного рабочего – количество произведённой продукции делят на общее число рабочих (основные плюс вспомогательные).

- На одного работающего – количество произведённой продукции делится на число всего персонала.

Показатели производительности труда характеризуют эффективность использования сотрудников на предприятии. Один из них – норма выработки.

Норма выработки – это объём работ (в единицах продукции), который рабочему или группе рабочих нужно выполнить за указанное время в конкретных организационно-технических условиях. Её устанавливают тогда, когда в течение смены регулярно выполняется одна и та же операция (создаются одни и те же изделия). На её основании уже можно назначить зарплату работнику.

Конкретные показатели нормы выработки устанавливаются предприятием – государство лишь даёт общие практические рекомендации (они изложены в нормативных документах).

Для каждой отрасли промышленности норма выработки на человека считается немного по-разному, несмотря на существование одной простой «общей» формулы.

Формула выработки на 1 рабочего

В качестве фонда можно взять год, месяц, неделю или продолжительность смены.

Для массового производства, крупных предприятий норма времени на изготовление изделия равняется норме штучно-калькуляционного времени. Для производств, когда одни и те же работники выполняют основную, подготовительную и заключительную работу, нормы времени будут другими.

Лучше всего брать в качестве фонда продолжительность смены. Отсюда вычисляется средняя выработка в месяц или в час.

- Формула для расчётов выглядит вот так:

- Нвыр = Тсм / Топ,

- где Тсм – время смены,

- Топ – время на изготовление одного изделия.

Это и есть та самая «общая» формула, о которой говорилось ранее. Она отлично работает для массового производства. Стоит отметить, что, хотя и принято брать время в минутах, можно выбрать и другие единицы измерения времени.

- Для серийного или единичного производства формула будет иная:

- Нвыр = Тсм / Тшт,

- где Нвыр – норма наработки в натуральных единицах,

- Тсм – время смены,

- Тшт – время на изготовление одного изделия, рассчитанное с учётом его себестоимости.

- Для производств, где подготовительный этап вычисляется и нормируется отдельно, формулу выработки нужно модифицировать:

- Нвыр = (Тсм — Тпз) / Тсм,

- где Нвыр – норма наработки в натуральных единицах,

- Тсм – фонд рабочего времени, на который устанавливается норма наработки (здесь: время смены),

- Тпз — время на подготовительный этап в минутах.

- В случаях работы с автоматизированной аппаратурой нужно учитывать время обслуживания (которое тоже нормируется):

- Нвыр = Но * Нвм,

- где Нвыр – норма наработки в натуральных единицах,

- Но – нормированное время обслуживания,

- Нвм – норма выработки оборудования, которая вычисляется:

- Нвм = Нвм теор * Кпв,

- где Нвм теор – теоретическая выработка машины,

- Кпв – коэффициент полезного времени труда за одну смену.

- Если используются периодические аппаратурные процессы, формула также меняется.

- Нвыр = (Тсм – Тоб — Тотл) * Тп * Но / Топ,

- где Нвыр – норма наработки в натуральных единицах,

- Тсм – продолжительность смены,

- Тоб – время на обслуживание аппаратуры,

- Тотл – норма времени личных нужд персонала,

- Тп – продукция, выпускаемая за один период,

- Но – нормированное время обслуживания,

- Топ – длительность этого периода.

Нужно понимать, что в «общих» формулах не учитывается специфика конкретного производства. Для пищевой промышленности, к примеру, расчёты слегка отличаются.

Нам недостаточно измерить, сколько блюд приготовил повар в день, это ничего не скажет о его продуктивности: блюда разные бывают, в том числе и сложные. Поэтому для расчёта нормы выработки в таком случае используются специальные коэффициенты.

Берётся одно «самое простое» блюдо и принимается за единицу трудоёмкости. К примеру, порция куриного супа готовится 100 с, берется за единицу. Суп, на приготовлении которого требуется 200 с берется за двойку. И так далее.

Повару нужно подготовить рабочее место, обслуживать его. Самому подготовиться к работе.

- Расчётная формула выглядит так:

- Нвыр = (Тсм – Тпз – Тобс — Тотл) / Топ,

- где Нвыр – норма наработки в натуральных единицах,

- Тсм – фонд рабочего времени, на который устанавливается норма наработки,

- Тпз — время на подготовительный этап в минутах;

- Тобс — время, требуемое на обслуживание рабочего места, в минутах;

- Тотл — время, затраченное на личные потребности, в минутах;

- Топ — время на единицу продукции в минутах.

При расчёте нормы наработки, уборки производственных помещений учитывается то, что разные поверхности не моются одинаково хорошо. Плюс уборщикам требуется передвигаться от одного помещения к другому.

- Нвыр = (Тсм – Тобс – Тлн — Тотд) * К / Топ,

- где Нв — норма выработки,

- Тсм — продолжительность смены в минутах,

- Тобс — время, требуемое на обслуживание рабочего места в течение смены, в минутах;

- Тотд — время, потраченное на отдых, в минутах,

- Тлн — время на перерыв по личным надобностям в минутах,

- Топ — время на уборку 1 м2 площади в секундах,

К – коэффициент, который учитывается при уборке. Его определяют с секундомером. Он показывает, какое время тратится при переходе между залами.

Примеры расчёта

Для единичного производства:

Мастер, изготовляющий чапельники ручной работы, работает 20000 с в день. Время на одну штуку – 2500 с.

- Нвыр = 20000 / 2500 = 8 шт.

- Мастер за день изготовляет 8 чапельников ручной работы.

- Для массового производства:

Время рабочей смены на заводе по производству чапельников составляет 28800 с. Время на изготовление одного чапельника, согласно нормативным документам, — 1800 с.

- Нвыр = 28800 / 1800 = 16 шт.

- Один рабочий за одну смену должен сделать 16 чапельников.

- Для производства, где нормируется подготовительный этап:

На другом чапельном заводе учитывается время, которое требуется рабочим для подготовки рабочего места и инструментов. Продолжительность смены – 28800 с. Время на изготовление одного чапельника – 1700 с. Время подготовительных работ – 200 с.

Нвыр = (28800 — 200) / 1700 = 16.82 шт.

Рабочий на втором заводе должен изготовить в течение смены 16.82 чапельника.

Для автоматизированного производства:

На чапельниковом заводе № 2 стали использоваться чапельниковые машины, в теории способные производить по 50 чапельников в течение смены. Коэффициент полезного времени труда за одну смену у машин составляет 0.95. Нормированное время обслуживания составляет 0.85 рабочей смены.

Нвыр = 0.85 * 50 * 0.95 = 40.375 шт.

Чапельниковая машина должна будет производить по 40.375 изделий в день.

Для периодических аппаратурных процессов на производстве:

Другие рабочие того же завода должны приделывать на чапельники автоматические защёлки – с использованием машин. Продолжительность смены – 28800 секунд. На обслуживание машин выделяется 1000 с.

По личным нуждам можно отлучаться на 900 с в течение смены. За один период машина приделывает 10 защёлок. Время обслуживания составляет 0.85 смены.

Длительность одного периода использования машины составляет 500 с.

Нвыр = (28800 – 1000 — 900) * 10 * 0.85 / 500 = 457.3 шт.

Рабочие в течение смены должны приделать 457.3 автоматических защёлки к чапельникам.

Для пищевой промышленности:

На приготовление овсяной каши повар в столовой для рабочих завода по производству чапельников тратит 28700 с. Подготовительное время занимает 1200 с. На подготовку необходимых ингредиентов и рабочего места у повара уходит 1000 с. В перерывах на отдых тратится 3200 с. Согласно нормативным документам, на приготовление одной порции овсянки необходимо тратить 1800 с.

Нвыр = (28700 – (1200 + 1000 + 3200)) / 1800 = 12.94 порций

В течение смены повар должен будет приготовить 12.94 порции овсяной каши.

Для уборки помещений:

На уборку помещений, уборщик на заводе по производству чапельников тратит 14000 с.

Подготовительное время занимает 200 с. На подготовку необходимых средств уходит 1000 с.

В перерывах на отдых тратится 3000 с. Согласно нормативным документам, коэффициент К составляет 0.5. На уборку одного помещения, согласно тем же документам, уходит 1200 с.

Нвыр = (14000 – (200 + 1000 + 3000)) * 0.5 / 1200 = 8.17 помещений

За смену уборщик должен будет прибрать 4.85 помещений.

Дорогие читатели, информация в статье могла устареть, воспользуйтесь бесплатной консультацией позвонив по телефонам: Москва +7 (499) 288-73-46, Санкт-Петербург +7 (812) 317-70-86 или задайте вопрос юристу через форму обратной связи, расположенную ниже.

Формула расчета нормы выработки на одного рабочего при сдельной оплате труда

Дневная норма выработки способствует улучшению производительности труда, увеличению количества прибыли, получаемой предприятием и уменьшению издержек. Причем не важен тип организации: производство, складской комплекс или строительные бригады.

Типовая оптимизация рабочего процесса каждого отдела – это один из ключевых моментов эффективной работы всей компании в целом. Невыполнение технических условий ведет к снижению оплаты труда при сдельной работе. Как рассчитать коэффициент выполнения или процент перевыполнения, сколько часов в месяц или в год потрачено на выпуск единицы продукции.

Терминология

Для изучения вопросов, связанных с налаживанием рабочего процесса, принято использовать определенные термины.

Нормы труда

Определенное задание, которое сотрудник (или коллектив) должен выполнить за отведенное рабочее время, называется нормой труда(НТр). Как указано во второй статье КЗоТ, каждый работник обязан выполнять эту норму.

НТр может быть индивидуальная и коллективная. Во втором случае, общем работ рассчитывается для группы сотрудников, объединенных в единый коллектив, например, это касается:

- бригад;

- производственных участков;

- отделов;

- цехов.

НТр могут быть указаны в трудовых договорах, а определяются плановыми отделами предприятий. Если работодатель принял решение изменить нормы труда, то он обязан оповестить сотрудников об этом не позднее чем за 1 месяц, по статье 103 ч.2 КЗоТ.

Важно! Нарушение этого правила ведет к аннулированию введенных изменений, а расчет заработной платы должен быть произведен по старым расценкам.

Трудовое законодательство обязывает работодателя обеспечить работникам надлежащие условия, которые позволят им выполнять соответствующие НТр, а именно:

- Предоставить исправное оборудование и приспособления, необходимые для работы.

- Обеспечить своевременный доступ к актуальной технической документации.

- Доставлять в срок материалы и инструменты, нужные для выполнения плана, приемлемого качества.

- Следить за бесперебойной подачей электроэнергии, газа, других источников энергопитания.

- Соблюдать правила технической безопасности на предприятии. Сюда включены требования по освещенности, отоплению помещений, вентиляции, устранению вредных факторов (вибрации, излучений).