Зачем в средневековой Франции на свадьбах вдов устраивали сожжения чучел и жестокие драки, почему репрессивность всегда избирательна и чего лишили современную молодежь — карьерного роста, права голоса или теплых отношений? Книга выдающегося американского социолога Чарльз Тилли «От мобилизации к революции» посвящена успешным и провальным коллективным действиям разных сообществ и групп, конкурирующих между собой за ресурсы. Хотя основной материал этого исследования — история Европы раннего Нового времени, а опубликована оно было почти полвека назад, механизмы социальной мобилизации, описанные Тилли, продолжают исправно работать в эпоху цифровых технологий и политики идентичности. По просьбе «Горького» об этой книге рассказывает Дмитрий Карасев.

Чарльз Тилли. От мобилизации к революции. М.: Издательский Дом ВШЭ, 2019

От шаривари к современным протестам

На сегодняшний день в России опубликована лишь незначительная часть наследия Чарльза Тилли (1929–2008) — книги «Демократия» (2007), «Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992 гг.» (2009), «Борьба и демократия в Европе, 1650–2000» (2011), а также несколько его статей и очерков («Война и строительство государства как организованная преступность», «Историческая социология», «Создание России»). Из непереведенного остаются «Вандея» (1964), «Бунташный век» (1975; в соавторстве с Луизой и Ричардом Тилли), «Как социология встретилась с историей» (1981), «Большие структуры, крупномасштабные процессы и огромные сравнения» (1985), «Европейские революции» (1993), «Идентичности, границы и социальные связи» (2006) и другие работы.

Сессия 3, ч. 1. Империя, советский тоталитаризм, милитаризация: исторические корни войны с Украиной.

Каждая новая книга Чарльза Тилли, выходящая на русском языке, сама по себе событие, поскольку авторитет этого ученого в научном мире остается громадным и спустя десятилетие после его смерти. Едва ли можно отыскать предметную область исторической социологи и социальной истории, в которой не встречались бы ссылки на неутомимого Тилли, автора множества книг и статей по проблемам государственного строительства, общественных движений, революции, урбанизации, индустриализации, модернизации, становления капитализма, а также методологии исследования этих и многих других макропроцессов в историко-теоретической перспективе. В опубликованной еще в 1978 году книге «От мобилизации к революции», сравнительно небольшой работе, Тилли собрал вместе темы, над которыми размышлял всю жизнь.

Прежде всего в книге сформулирована по-прежнему используемая при изучении общественных движений теория «состязательной политики», родоначальником которой является именно Чарльз Тилли. Это добротный, реалистичный, нередукционистский подход, предполагающий количественную методологию исследования кейсов в их контексте. В книге также представлены и другие теоретические подходы к коллективному действию и/или его аспектам, даны примеры готовых исследовательских стратегий, моделей и измерительных инструментариев, а также эскизы исторических кейсов, связанных с общественными движениями и коллективными действиями. С их помощью автор показывает особую роль исторических обстоятельств в том, какую форму, порой весьма причудливую, принимают коллективные действия и как с ними в таком случае нужно работать.

Государство у Чарльза Тилли — Михаил Соколов

К примеру, слышали ли вы когда-нибудь о шаривари в средневековой Франции? Первоначально это была традиция, сопровождавшая повторное вступление в брак вдовы или вдовца: по этому случаю их молодые односельчане учиняли довольно шумные и агрессивные гульбища, сопровождавшиеся звериными воплями, боем в тазы (буквально «шаривари» переводится как «кошачий концерт», а в Англии эту традицию называли Rough Music), сожжением чучел брачующихся или их бывших супругов. Чтобы прекратить безобразие, молодоженам приходилось платить немалые отступные. В ходе сего действа могли происходить драки и даже убийства, так что к XII веку церковь начинает запрещать шаривари под угрозой отлучения.

Шаривари. 28 января 1393 года

Фото: public domain

Исходно традиция шаривари служила для выражения гнева сельских жителей из-за того, что вдовец или вдова забирает подходящего партнера, нарушая тем самым приоритетное право холостяков на него. Общее у шаривари, кулачных боев парней из разных деревень и церемоний молодежного насмешничества (средневековый буллинг) то, что все это формы коллективного сопротивления приватизации ресурсов, которые считались собственностью сообщества. Такой подход позволяет с легкостью обнаружить преемственность между ними и современными молодежными политическими протестами. Вопрос лишь в том, чего лишили современную молодежь: права голоса, карьерного роста или снова секса и прочих теплых отношений?

Впрочем, книга Тилли не только о том, что общего у всех социальных движений и коллективных действий, но и о том, как они меняются по ходу истории под воздействием таких социально-исторических макропроцессов, как строительство государств, экспансия капитализма, урбанизация, индустриализация и т. д. Подобный историко-теоретический подход позволяет смотреть на любое коллективное действие не только через призму одобрения или неодобрения требований протестующих.

Как показывает Тилли, способность к коллективному действию приобретают только те группы, которые мобилизуют необходимые человеческие, эмоциональные и материальные ресурсы и поддерживают достигнутый уровень мобилизации и коллективной организации. Поскольку люди во все времена были членами сразу нескольких групп, требования лояльности этим группам были для них взаимоисключающими или конкурирующими. А значит, рост расположенности к коллективным действиям одной группы возможен лишь в ущерб потенциалу другой. Это и называется состязательной политикой.

Вплоть до XVII века, констатирует Тилли, большая часть важнейших ресурсов была рассеяна или находилась в распоряжении огромного множества локальных или региональных сообществ, братств, кланов и прочих маленьких организаций. Соответственно, преобладающей формой коллективного действия было непрекращающееся соперничество (различного рода низкозатратные и низкорисковые «бодания»). Заметно упрощая, в качестве общего образца можно представить себе всегда ограниченную по размаху борьбу небольших феодальных княжеств или царств в Средневековой Европе.

Но затем на первый план выходит оборонительная борьба этих мелких локальных и региональных организаций с оформляющимися государствами нового, уже современного типа, и международными рынками, которые стали активно посягать на ресурсы, ранее принадлежавшие маленьким организациям. Последние реагировали на это сопротивлением призыву на военную службу, налогообложению, консолидации земли, хлебными бунтами т. д. Иными словами, с этого момента начинает преобладать реактивное коллективное действие. Большие коллективные организации и структуры постепенно одерживают верх и, получив контроль над ресурсами, передают другим некоторые порции ресурсов, необходимых для выживания людей, которые прежде составляли маленькие организации, только под настойчивым давлением новых требований. Однако само по себе выдвижение этих требований в ходе коллективного действия требует ресурсов.

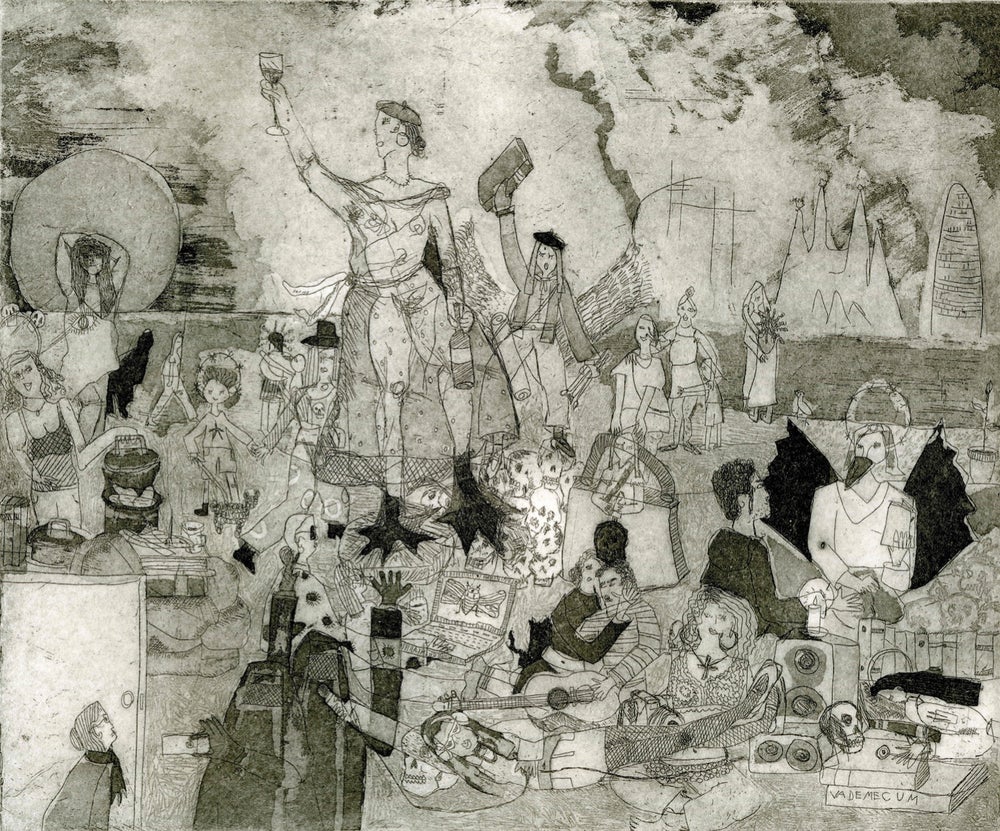

Gema Prades. Liberty leading people —

На помощь пришло снижение издержек на мобилизацию и коллективные действия в XIX и ХХ столетиях благодаря концентрации населения в больших городах и крупных организациях, развитию информационно-коммуникативных технологий и распространению голосования в качестве способа решения общественных дел. В результате реактивные коллективные действия вытесняются соревновательными действиями низовых организаций национального и транснационального масштаба. В этом смысле сегодняшние цифровые технологии просто продолжают технологическую волну, снижающую издержки на коллективное действие и мобилизацию. Однако это снижение имеет двоякий результат: с одной стороны, цифровые технологии действительно облегчают мобилизацию единомышленников, но, с другой, снижение затрат на мобилизацию делает организацию движений и поддержку их целей более слабой. Легкий/дешевый режим входа предполагает столь же легкий выход.

В результате, несмотря на рост количества низкорисковых форм коллективного действия, они практически не эволюционируют в высокорисковый активизм: повышение издержек коллективного действия, например, под давлением репрессий, оборачивается снижением интенсивности коллективного действия и/или дезорганизация движения. Или, как это формулирует Мануэль Кастельс, «общественные движения обнаруживают тенденцию к фрагментации, локальности, узкой ориентации и эфемерности, либо погружаясь в свой внутренний мир, либо вспыхивая всего на мгновение вокруг популярного символа». Аналогичную тенденцию Чарльз Тилли и его соавтор Эдвард Шортер обнаружили в изменении профиля забастовок под влиянием развития коммуникационных технологий (телеграф, железные дороги, телефон и т. д.). Если в начале XIX века забастовки были небольшими по числу участников и редкими в смысле количества, однако весьма продолжительными по количеству дней, то к концу XIX — началу XX века забастовки приобрели огромный размах, стали более частыми, однако непродолжительными — они редко длились дольше пары дней.

Сложная, но полезная теория

Почему речь вообще о «коллективном действии», а не о «протестах», «общественных движениях» или «бунтах»? Дело в том, что коллективное действие является своего рода элементарной частицей, из которой, по мнению Тилли, состоит все социальное, все институты, не исключая государство. Внутри него также имеют место постоянные соревнования составляющих ее коллективных акторов и их коалиций за одни и те же уже собранные или мобилизованные налоговые ресурсы (бюджетное финансирование и т. п., но главное — средства принуждения). То есть и внутри политической системы, и в гражданском обществе за ее пределами мы имеем одни и те же соревновательные мобилизации. Различие лишь в том, что коллективные акторы, входящие в состав политической системы благодаря доступу к ее ресурсам, получают куда более высокую норму прибыли на израсходованные в ходе коллективного действия ресурсы, чем у тех групп, которые не входят в ее состав.

Поэтому существует множество претендентов на вход в политическую систему, организующих коллективные действия именно с этой целью, и, даже если они не претендуют на это, с ростом масштаба коллективного действия их неминуемо затянет в орбиту внутригосударственной соревновательной политики. Внутри политической системы взаимное тестирование группировками способностей друг друга к мобилизации ресурсов и/или принуждению значительного количества людей носит еще более жесткий характер, поскольку и ставки выше. Элементарным примером подобного взаимного тестирования являются выборы различного уровня, хотя существуют и другие, куда менее безболезненные методы. Провал подобного тестирования группой, входящей в политическую систему, — явление редкое, влекущее за собой исключение из политической системы, и редкий шанс для внешних групп-претендентов на то, чтобы занять ее место, а значит, и на острую борьбу между ними. Поэтому коллективные действия «внизу», в гражданском обществе, активизируются и приобретают более высокорисковые и насильственные формы в периоды ожесточения соревнования «наверху».

Теория коллективного действия Тилли также предполагает постоянную смену перспектив исследования. Иногда это сам коллективный актор, его интересы и убеждения, состав и организация, иногда — политический и исторический контекст ситуации действия, который (и это важно) составляют другие коллективные акторы и/или институционализированные результаты их прошлых действий, иногда — непосредственно сам интерактивный процесс коллективного действия, в ходе которого могут меняться и характеристики действующего коллективного актора, и контекст. До Тилли коллективное действие рассматривалось как полностью детерминируемое контекстом (традиция «структуры политических возможностей») либо, наоборот, как производное от свойств участников коллективного действия, их ценностей, целей, интересов, ожиданий, мировоззренческих установок или образов желаемого будущего. Тилли же показал, что и то, и другое относительно, зависит друг от друга и постоянно меняется в процессе.

Иными словами, коллективные действия требуют мобилизации ресурсов, и коллективные акторы, которые на них идут, в общем-то, считают издержки, то есть сравнивают их с потенциальным выгодами. Это не отрицает роли эмоций и возмущения протестующих, но важно понимать, что прежде, чем эти эмоции смогут превратиться в коллективные действия с какими-то ощутимыми результатами, необходим достаточно продолжительный и затратный этап мобилизации различного рода индивидуальных ресурсов для осуществлений этого действия. Новизна здесь — например, в сравнении с какой-нибудь «Логикой коллективного действия» экономиста Манкура Олсона — в том, что разные акторы считают свои издержки относительно выгод по-разному, а также меняют свои расчеты прямо в ходе коллективного действия. К тому же в зависимости от типа политического режима и типа коллективного действия меняются и, скажем так, сами системы исчисления, которыми приходится пользоваться.

В книге «От мобилизации к революции» Тилли выделяет следующие идеальные типы коллективных акторов: «фанатики», «скряги», «заурядные претенденты» и «оппортунисты». Фанатики настолько высоко ценят предвосхищаемые коллективные блага, что не жалеют никаких ресурсов на коллективное действие, вплоть до действия себе в убыток.

Скряги, наоборот, настолько дорожат ресурсами, что мобилизуются чрезвычайно редко и только когда прибыль гарантирована. Заурядные претенденты ограничиваются определенным набором коллективных благ и готовы затратить на него минимальный набор ресурсов; если же коллективное действие сулит лишь чистые убытки, то, скорее всего, они ничего не предпримут. Оппортунисты просто стремятся максимизировать чистые прибыли вне зависимости от того, какие именно блага они приобретут в результате действия. «Каждая без исключения политическая система награждает оппортунистов в большей степени, чем заурядных претендентов, а заурядных претендентов в большей степени, чем фанатиков и скряг. И я боюсь, что так будет всегда, даже в том случае, если фанатикам удастся захватить власть. Они продолжат награждать оппортунистов и наказывать фанатиков», — резюмирует Тилли.

Репрессии или помощь со стороны государства могут повышать или понижать издержки коллективного действия для той или иной группы, а также переводить ее из одного идеального типа в другой. Репрессивность всегда избирательна. Правительства селективны по отношению к разным группам и разного рода коллективным действиям. К тому же, повышая издержки определенного рода коллективных действий для определенных групп, правительства снижают издержки для других.

Разную репрессивность Тилли связывает с несколькими типами режимов. Собственно репрессивный режим подвергает репрессиям многие группы и действия, в то время как помогает лишь немногим из них.

Тоталитарный режим может подвергать репрессии меньший репертуар действий, но при этом потворствовать широкому их спектру, вплоть до превращения неких действий в обязательные (ритуальные). В результате возможность акторов выбирать репертуар коллективных действий самостоятельно заметно сужается. Толерантный режим, напротив, заметно расширяет возможности выбора репертуара коллективного действия, запрещая некоторые коллективные действия наиболее могущественным группам внутри режима. Наконец, слабый режим также характеризуется вынужденно широким спектром допустимых коллективных действий, но его отличает то, что он способен поощрять куда меньше желаемых действий и подвергать репрессиям только наислабейшие группы, ничего не предпринимая против нежелательных действий сильных.

Для коллективных акторов, мобилизующихся для коллективного действия, из этого вытекает следующее. Группа, которая мобилизовалась, но не действует, получает только убытки, так как поддержание достигнутого уровня мобилизации затратно. Группа, которая предпринимает слишком незначительное по масштабу коллективное действие, с большой долей вероятности получит больше репрессий, чем коллективных благ, поскольку шишки на ее голову будут сыпаться не только от государства, но и от других групп, претендующих на те же коллективные ресурсы. В случае если это бутылочное горлышко удастся успешно пройти, группа будет получать возрастающую отдачу от увеличения масштаба предпринятого ей коллективного действия (и количества мобилизуемых ею ресурсов соответственно), но лишь до определенного предела, а затем предельная норма прибыли от коллективного действия станет негативной, если только группа не войдет в состав политической системы.

Условия, при которых коллективное действие становится результативным, достаточно редки. Чаще всего выгоднее мобилизоваться и бездействовать, но довольно скоро и эта стратегия становится убыточной. А санкции в случае обнаружения бездействия для членов политической системы куда выше, чем для групп вне ее. Чаще происходит преобразование идеальных типов коллективных акторов и режимов — например, когда коллективные действия «фанатиков» или «скряг» по разные стороны баррикад превращают толерантный режим в репрессивный или когда репрессии тоталитарного режима превращают «заурядных претендентов» в «фанатиков» и т. п.

«Анализ коллективного действия — рискованное предприятие, — напоминает Чарльз Тилли. — Во-первых, слишком многие считают себя экспертами в области коллективного действия. В этом оно немного напоминает питание, или секс, или речь. Почти каждый из нас знает о питании, сексе или речи достаточно для выживания в собственной среде, и никто не любит, когда ему говорят, что он ничего не смыслит ни в одной из трех областей. Как и при изучении питания, секса или речи, при изучении коллективного действия всегда есть риск говорить банальности или, наоборот, выдвигать гипотезы, противоречащие здравому смыслу.

Здесь всё куда тоньше. В глубине каждой дискуссии о любом коллективном действии бурлят вулканы: коллективное действие затрагивает вопросы власти и политики; оно неминуемо поднимает вопрос о правильном и неправильном, справедливом и несправедливом, обнадеживающем и безнадежном; непреложной проблемой является вынесение суждений о том, кто имеет право действовать и что хорошего принесут эти действия».

Источник: gorky.media

Тилли Чарльз. Книги онлайн

Чарльз Тилли (Charles Tilly, 20 мая 1929, Ломбард, штат Иллинойс, США — 29 апреля 2008, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский социолог, политолог и историк, один из ведущих представителей исторической социологии.

Автор книг об отношении политики и общества, в частности, о социальных движениях. Занимался проблемой происхождения, возникновения и формирования национальных государств в широкой исторической перспективе — от раннего средневековья до эпохи Нового времени и современного капитализма.

Окончил среднюю школу Элмхерста, после которой окончил Гарвард. Он был старшим из 5 детей, все они впоследствии получили какое-либо специальное или высшее образование. Отец был простым клерком.

Учился в Оксфордском и Гарвардском университетах. В колледже увлекался поэзией. Не любил историю и сначала не думал стать социологом, но когда записался на курсы Джорджа Хоманса (англ.)русск., его интерес к социологии вырос. Подрабатывал Тилли ночным сторожем, лаборантом, подсобным рабочим. Степень бакалавра получил в 1950 году в Гарварде.

Во время Корейской войны служил в военно-морском флоте США в качестве казначея десантной эскадры.

Защитил Ph.D. по социологии в Гарварде в 1958 году. Преподавал в университетах Делавэра, Гарвардском, Торонто, Мичигана и в Новой школе социальных исследований. В Колумбийском университете был профессором социологии имени Джозефа Л. Баттенвайзера (англ. Joseph L. Buttenwieser Professor of Social Science). За свою карьеру Тили написал более 600 статей, 51 книгу и монографию.

Был почётным членом Национальной академии наук США, Американской академии искусств и наук, Американского философского общества, Социально-Исследовательской организации (National Research Association) и Ордена Академических пальм.

Научная деятельность Тилли затрагивает множество тем в социальных науках, таких как история и политика. Играет большую роль в развитии исторической социологии, повлиял на развитие вычислительных методов в историческом анализе.

Жена Louise — историк, в браке они имели четверых детей. Младший брат Ричард — экономический историк. Вместе с женой и братом Чарльз Тилли написал книгу «Мятежный век» (The Rebellious Century).

Книги (3)

В книге известного американского исторического социолога Чарльза Тилли (1929-2008) предлагается всесторонний анализ отношений между демократизацией и политической борьбой.

Последовательное сравнение истории Великобритании и Франции показывает, что демократизация в Европе стала результатом борьбы, во время которой лишь немногие участники сознательно стремились создать демократические институты. Поэтому условия демократизации всякий раз оказываются различными и зависят от конкретной исторической ситуации, предшествующих событий, международного окружения, наличествующих форм политической организации и сложившихся общественных отношений.

Книга предназначена политологам, историкам, философам и социологам.

В книге устанавливаются общие процессы, посредством которых за последние несколько столетий осуществляется демократизация и дедемократизация на национальном уровне повсюду в мире.

Причем главными признаются три процесса: интеграция сетей доверия в публичную политику; изоляция публичной политики от категориального неравенства и уничтожение автономных центров власти, использующих методы принуждения и насилия.

Автор по-новому представляет современные теории демократии, демократизации и дедемократизации, прибегая в подтверждение своих аргументов к аналитическому изложению истории (в основном после Второй мировой войны) государств и режимов и сравнению их между собой.

Чарльз Тилли — выдающийся американский исторический социолог, член Национальной академии наук, Американского философского общества и Американской академии художеств и наук, опубликовал 50 книг и монографий.

Цель данного исследования, по словам автора, при помощи подробного анализа истории Европы дать возможность понять истоки, характер и границы современной мировой системы. Принуждение и капитал являются основой для формирования государств. Начальная дата исследования определяется временем, когда после 990 г. европейские правители в отношении с подвластным населением все больше отходили от захвата необходимых для ведения войны средств в пользу их приобретения. Тем самым создавалась основа для соглашений между насилием и капиталом, обеспечивших участникам права и привилегии, а также форму современных государств.

Источник: www.koob.ru

Государство, как организованная преступность (теория Чарльза Тилли)

Чарльз Тилли в своей теории государства утверждает, что современные государства произошли от сообществ, которые сегодня мы бы назвали организованными преступными группировками (ОПГ).

Метод изучения: «не качество, а количество»

В истории социальных наук было несколько попыток вывести логику, открыть в них логику или какой-то набор рекомендаций, который позволил бы человеку создать выдающуюся теорию. Одна из таких «логик» возводит великие открытия к тому, чтобы переставать видеть качественные различия между какими-то объектами, а стараться видеть в них только количественные различия в степени.

Пример: «рынок» или «фирма»

Вот, например, до некоторого времени предполагалось, что рынок и фирма – это качественно разные по своей сущности объекты, которые никак не могут быть описаны одной теорией. Но потом является Рональд Коус, который говорит нам о том, что одно и другое есть альтернативное решение базовой задачи и для того, чтобы видеть чёткую дихотомию «или фирма, или рынок», мы обычно находим множество переходных степеней. Например, где-то посередине есть стабильные социальные сети партнерства, которые очень много изучаются. И все эти объекты могут быть выстроены в некотором спектре или континууме.

Применение метода к теории государства

Чарльз Тилли (Charles Tilly, 1929-2008, доктор философии, преподавал в Гарварде) развивал теорию государства, которая во многом оперирует тем же самым приёмом, только его континуум – это континуум между современным государством, как мы его знаем, и организованной преступностью (ОПГ).

Один из самых известных его текстов называется «Государство, как организованная преступность». Эта короткая статья представляет идею того, как знакомые нам государственные формы постепенно эволюционируют, но при случае возвращаются к формам организованной преступности, да ещё и во многом сохраняют общую логику поведения.

Увидеть сходство с организованной преступностью не сложно, если обратить к «Повести временных лет» или какой-то другой старинной хроники, которая преподносится нам, как описание ранней стадии развития современных государств.

Развитие грабежа

Многие политические образования на карте Европы появились благодаря варягам, которые вначале грабили. Приплывали и грабили, увозили с собой добычу. Потом создавали форпост на каком-то особенно удачном пороге, где проплывало особенно много купцов и вместо того, чтобы грабить купцов и убегать можно было сидеть и грабить, а не увозить с собой награбленное.

Потом они постепенно начинали осваивать окружающую территорию. Как князь Игорь, отправляясь в полюдье. Различие между обычным грабежом и полюдьем заключалось в том, что второй вид грабежа был относительно регулярным, да ещё и сопровождался формированием некоего представления о том, сколько в этот раз будет награблено. Между данью и грабежом в своей примитивной форме разница в основном та, что жертва знает сколько именно будет украдено в следующий раз и может даже обидеться, если будет украдено немножко больше.

Тилли рассказывает, что затем эта логика начинает исторически меняться потому, что князь Игорь или кто-то более дальновидный чем он, однажды обнаруживает, что людей, которых он собирался таким образом дисциплинированно в заранее заданных рамках ограбить уже ограбил кто-то другой (например, хазары). Второй раз ограбить в этом году их уже не получится, т.к. брать нечего, а если забрать оставшееся, то они вероятней всего все умрут зимой и тогда на следующий год сам останешься совсем голодным.

Это наша корова и мы её доим

Тогда князю Игорь, или Святославу, или кому-то ещё, неизбежно приходит в голову мысль о том, что этих людей нужно не просто грабить, но ещё и защищать от потенциально не такого дисциплинированного или просто альтернативного бандита.

Здесь логика действий бандита приобретает новое измерение. Кроме того, что он грабит, он начинает защищать. Кроме того, с какого-то момента он сам начинает смотреть на себя не как на грабителя, а как на защитника. Это и приятней, и у людей, у которых отнимаешь, можно ожидать появления по отношению к тебе неких теплых чувств.

Для того, чтобы пройти эту логику – отличающую кочующего бандита (по выражению Марсена Уолсена) от стационарного, не обязательно должно пройти много поколений и образоваться что-то, что потом станет государством. Иногда это случается довольно быстро, а иногда обе модели сосуществуют одновременно.

«Залётные» и «свои»

В США в 1930-х годах они вполне благополучно сосуществуют и составляют галерею типажей с очень характерным окончанием их историй.

Вот, например, в 20-30-е будут люди типа Диллинжера или Бонни и Клайд (грабители банков), криминальная карьера которых продолжается 1-1,5 года. Они проживают яркую жизнь, за ними гонятся газетчики. Потом их однажды подстерегают в засаде или кто-нибудь их предаёт и все заканчивается.

Вот другой типаж – Лаки Лючиано. Его история совершенно другая. Лаки Лючиано отличается от и Клайда тем, что по возможности он, вообще, не грабит никого. Его биографы рассказывают, что с самого юного возраста Лючиано не отбирает деньги у маленьких мальчиков, которым дают дайм (10 центов) на завтрак, а вместо этого находит маленького мальчика, которому дали дайм на завтрак и у которого, скорее всего, этот дайм заберут хулиганы, и обещает, что за 5 центов он отгонит этих хулиганов. Посколько Лючиано не очень сильно, но дерется отчаянно, то хулиганы предпочитают с ним не связывать поскольку выбитых зубов 10 центов точно не стоят.

Маленький мальчик доведен Лючиано до дома, отдает ему 5 центов, да ещё и чувствует благодарность.

Характерно, что Лючиано умер, подъезжая к своей вилле в Неаполе.

Техника «развода»

Для того, чтобы маленьким мальчикам оказывать защитные услуги нужно, чтобы постоянно были другие плохие хулиганы, которые этот самый дайм отберут, если Лючиано не вступится.

Однажды, мы не знаем точно додумался ли до этого Лючиано в младшей школе или нет, но ему бы стоило подумать о том, что ему можно договориться с этими хулиганами о том, что они появятся на горизонте, но драться всерьез никто не будет, а маленький мальчик останется в уверенности, что он получил защиту за свои 5 центов. На языке криминальных элементов России это называется «разводкой». В дальнейшем Лючиано очень хорошо освоил эту технику.

Например, он то ли создал совершенно вымышленную организацию нацистов, с которой он якобы боролся в нью-йоркских портах, то ли какая-то организация действительно была (историки до сих пор спорят), но он явно преувеличил её влияние. Так или иначе за счет своего контроля над профсоюзами он убедил американское правительство выпустить его из тюрьмы под тем предлогом, что без него нацистские шпионы точно взорвут доки и весь флот, который там найдут.

Лючиано существует в симбиозе с этими маленькими мальчиками и нацистскими шпионами.

Точно так же, говорит Чарз Тилли, существует и государство, которое постепенно начинает смотреть на себя, как на безусловно предоставляющее защиту, существует в симбиозе с другими государствами, которые представляют угрозу. Друг без друга они совершенно не нужны. Они бесполезны.

Почему бы нам не отказаться от государства?

Когда мы думает, а почему бы нам не отказаться от государства, которое забирает много налогов? Естественный ответ, который приходит нам в голову – это то, что немедленно восторжествует преступность, на улицах воцарится хаос, туда нельзя будет выйти. И это правда. Когда крупный игрок, предоставляющий защиту, уходит с рынка, его место занимают много мелких, не таких стационарных и не таких организованных. Здесь, говорит Тилли, всё чистая правда.

Без этих потенциальных бандитов, или не всегда потенциальных, государство было бы не нужно и поэтому оно может быть не очень заинтересовано в том, чтобы побороть преступность. Но по-настоящему некоторые части государственного аппарата заинтересованы в том, чтобы были другие государства, которые представляют собой угрозу.

Появление огнестрельного оружия

Государство меняется. Центральный момент в его развитии по Тилли – это появление огнестрельного оружия, которое уравнивает в правах тренированного воина и обычного рекрута. Рыцарь средних веков учится фехтовать, скакать на коне с 5 лет и, благодаря этому, стоит 20-ти мужиков. Никто не пытается бросать рыцарской коннице вызов, а крестьянские восстания обычно заканчиваются плохо.

Но вот появляется огнестрельное оружие и выясняется, что оно уравнивает профессионального воина и вчерашнего крестьянина, которого худо-бедно научили обращаться с пищалью. В те времена огнестрельное оружие, все равно, на столько не точное, что целиться не имеет никакого смысла: стреляешь просто куда-нибудь туда. При этом оно уже достаточно мощное, чтобы рыцарская конница потеряла бОльшую часть значения.

Появление регулярной армии

До того, никому в голову не приходило крестьян звать в армию.

Ещё во времена Людовика-XIV (1643-1715 гг.) армия профессиональная состоит частью из дворян, а частью из наёмников, которые получают за это деньги.

Даже, если своих подданных король вовлекает в войну, то это происходит через процесс рекрутирования и они нанимаются на военную службы. Фильм «Фанфан-тюльпан» построен вокруг сцен не всегда добросовестного рекрутинга. Главное не предполагается, что крестьяне идут защищать своего короля.

Патриотизм и демократия

Теперь оказывается, что заплатить всем нельзя.

Приходится привлекать людей в армию, взывая к их моральным чувствам. Теперь им говорят, что они защищают не своего короля, а свою страну и самих себя.

Для этого им нужно дать какие-то права участия.

Государство эволюционирует и современные «демократии» появляются, согласно Тилли, потому, что государство должно дать что-то взамен за то, что люди идут за него умирать. Государство вынужденно давать контроль.

Политическая демократия возникает за счёт того, что государство делится правами на участие за готовность служить ему во время войны.

Логика «разводки»

Несмотря на то, что государство преображается, логика «разводки» никуда не девается из его функционирования. По-прежнему, те части, которые представляют военно-промышленный комплекс и все сопутствующие окружающие интеллектуальные, технологические элиты заинтересованы в существовании постоянной угрозы.

Когда угроза снижается, они становятся первой жертвой международной разрядки. Представьте себе две супердержавы, долгое время соперничающие друг с другом, и вдруг одна из них полностью выходит из этой гонки и как будто самоустраняется вовсе.

Первая же сторона, которая от этого проиграет – это военно-промышленный комплекс (ВПК) другой супердержавы. Потому теперь совершенно непонятно зачем они нужны. Те, кто платит налоги начинают спрашивать, а почему бы не отдать это на здравоохранение, медицину или экологию? А зачем нам столько бомб? Отчаянным усилием ВПК предлагает не торопиться с разрядкой: а мало ли, они не совсем разоружились; а мало ли, там случится реванш.

Понятно, что во второй супердержаве это вызывает симметричный процесс.

— Мы разоружились, но, посмотрите, они не последовали за нами, может быть нам не надо с этим торопиться?

«Ага, мы же говорили. Вы видите, они не торопятся», — говорят в победившей супердержаве, — «Мы не зря что-то подозревали».

В результате, существующие в симбиозе эти военно-промышленные монстры быстро возвращают всё к исходному и наиболее благоприятному для них состоянию и заставляют все другие сферы делиться с ними теми средствами, которые иначе могли бы быть пущены на какие-либо другие цели.

Как быть

Тилли ни в коем случае не утверждает, что всё можно исправить, поставив на хорошее государство. Логика функционирования государств в значительной степени одинакова.

Одна из причин почему эта система существует долго заключается в том, что оппозиционеры, которые разоблачили свой ВПК в силу каких-то психологических или культурных причин думают, что чужой то уж точно хороший. Это наш ВПК плохой. Но чужой должен быть хороший.

«Нет», — говорит Тилли, — «Они абсолютно одинаковые».

«Но, если мы их упраздним», — в отличии от Скотта, Тилли не анархист, — «тем самым мы не добьемся того, чтобы все люди возлюбили друг друга. Нет. Мы вернемся к миру исходных банд».

Важная лишь некоторая бдительность со стороны всех людей доброй воли, которые не забывают о происхождении государства и знают, что все государства одновременно нужно держать в узде, чтобы не истратили все ресурсы, до которых смогут дотянуться.

Источник: aftershock.news