С приходом весны на Волге и Дону открылась очередная навигация. Заработали все 13 шлюзов, которые объединяют эти реки в единую транспортную систему. Уникальный водный путь функционирует уже 57 лет.

Канал начали строить в первые послевоенные годы, бросив на его сооружение сотни тысяч заключённых. Именно их трудом на Дону было создано огромное Цимлянское водохранилище, изменившее не только облик, но и климат прилегающих мест.

Репортаж Сергея Гапонова.

Ложбина, ведущая к большой воде — каменный спуск времен Петра Первого. Говорят, здесь проходил Великий Шелковый Путь. В 1941 году по спуску в станицу Цимлянскую прошли танки Маннштейна. Теперь станица под водой — и улицы, и майдан, и церковь.

Дочь репрессированного донского казака Вера Шубина в местном краеведческом музее рассматривает фотографии старой станицы, в которой она жила 60 лет назад. По проекту строительства Цимлянской ГЭС, водохранилище тогда должно было затопить не одно село, а около тридцати. И станичников заставляли покидать насиженные места.

Цимлянское водохранилище открывает тайны

Вера Шубина, жительница Цимлянска: «Оценивали дом, оценивали постройки, забор, туалет, деревья даже. И по этим актам выплачивали деньги».

Пока тысячи местных жителей уезжали отсюда, десятки тысяч других людей везли сюда эшелонами. Цимлянская ГЭС не могла стать исключением из правил — ее должны были строить заключенные ГУЛАГа.

В сталинских лагерях послевоенного периода за работу заключенным платили, а за перевыполнение плана уменьшали сроки. Но законы «зоны» оставались «волчьими».

Иван Кравцов, бывший заключенный: «Тут много было преступного мира — блатные. И они жали работяг: деньги выхватывали, карманы выворачивали».

Иван Кравцов тоже отдавал свою зарплату «блатным». Но конец лагерному «беспределу» на стройке положили тогда сами заключенные.

Иван Кравцов, бывший заключенный: «Пришел этап из Калининграда. Все военные. За самоволку, за солдатские преступления. 700 человек привезли их. Их командир говорит: что мы, будем терпеть?

И начали лупить. Да так лупить, что блатные выбегали: спасите, охранники!»

А потом на всю стройку разнеслась весть о зашифрованном послании Сталину, которое тому как будто отправили на спичечном коробке.

Николай Маслов, участник строительства Цимлянской ГЭС: «Один из заключенных, прикуривая, коробку в руках покрутил, и спрашивает: вы знаете, что здесь написано? «Победа». Сталину отослали такой коробок, чтобы он расшифровал. Он расшифровал: «Плотина Окончена Будет, Если Дадут Амнистию».

В июне 1952 года Цимлянская ГЭС дала первый ток. Ключ, запускавший гидрогенератор, повернул передовик производства Анатолий Кабанов.

Анатолий Кабанов, бывший начальник смены электроцеха Цимлянской ГЭС: «Все редакции газет, все представляли своих корреспондентов, плюс руководство стояло. Все переживали. Я буквально руками отталкивал, был грандиозный праздник».

53 год Цимлянская ГЭС Док фильм.

На торжествах ждали Иосифа Виссарионовича. Но вождь приехать не смог. А только, как говорило «лагерное радио», прислал обратно коробок со словом «Победа». На стройке долго гадали, как расшифровать послание Сталина. И прочитали слово наоборот.

Николай Маслов, участник строительства Цимлянской ГЭС: «Амнистию Дадут, Если Будет Окончена Плотина».

Проектировщики и строители ГЭС знали, что кроме энергетики станция поможет развитию и других отраслей хозяйства — судоходству, рыболовству, мелиорации. В начале пятидесятых о будущем думали гораздо больше, чем о прошлом. И Цимлянское море затопило не только казачьи станицы.

Вода скрыла под собой и гораздо более древние поселения, в том числе хазарскую крепость Саркел, уникальную и не до конца изученную археологами. Шестьдесят лет спустя на грани уничтожения оказался еще один памятник средневековой истории и культуры. На раскопках другой хазарской крепости — Правобережного городища — краевед Анатолий Чалых объясняет, почему это происходит.

Анатолий Чалых, краевед: «Воды Цимлянского моря разрушают берег, и уже обрыв подошел к самой стене. Если сейчас срочно не принять меры, то буквально это место через год-два уйдет в никуда».

Ученые говорят, что для исследования древних памятников в этих местах и ста лет мало. Но для того, чтобы специалистам хотя бы сегодня работать с наследием предков, нет денег. Ни у государства, ни у энтузиастов.

И возможно, археологи больше никогда не окажутся на стенах хазарского городища. Шестьдесят лет назад люди переехали отсюда в другие места. Камни, которые хранят тайны прошлого, останутся здесь навсегда.

Источник: www.1tv.ru

История создания Цимлянского водохранилища

Как известно, идея соединения Волги с Доном возникла свыше 3-х столетий назад. Уже тогда ощущались затруднения в развитии торговли из-за того, что многоводная Волга впадала в замкнутое Каспийское море и не имела связи с соседними реками, впадающими в открытые моря.

Огромная водная система Волги с ее многочисленными притоками представляла собой лишь обособленный водный путь внутреннего значения. Между тем, меридиональное направление течения Волги, наличие на севере и юге страны открытых морей создавали возможность изыскания выходов речных судов в морские порты. К 1940 году по этому вопросу насчитывалось более 550 отдельных монографий и статей, в которых предлагалось около 30 различных проектов создания нового водного пути между Волгой и Доном. Ценность всех этих проектов и схем, разработанных с различной степенью подробности, заключается в том, что ими были выявлены почти все возможные варианты для обеспечения выхода из Волги в южном направлении.

А наилучшее решение проблемы Волгодонского соединения наметились в районе Сталинграда (ныне Волгоград).В этом районе были проведены достаточно подробные топографические изыскания, позволившие выбрать место соединения и направление трассы канала, близкие к тем, которые и сейчас определяются как наиболее целесообразные. Обследования и проектные проработки также показали нецелесообразность соединения Волги и Дона через систему их верхних притоков и трудности создания на этом направлении глубоководного пути. Точно так же произведенные проработки установили отсутствие преимуществ речного соединения по Манычскому направлению (от устья Волги через углубленный Маныч в Дон в районе станицы Багаевской) перед вариантом соединения Сталинград — Калач-на-Дону.

В 1948 году Советом Министров СССР было принято решение построить Волго-Донской путь, состоящий из:

- 1. Судоходного канала — длиной 101 км с 13 судоходными шлюзами; 3 насосными станциями; 13 плотинами и дамбами; 7 водосбросами и водоспусками; 2 аварийно-ремонтными заграждениями; 8 мостами; приканальной автомобильной дорогой длиной в 100 км.

- 2. Цимлянского гидроузла — в составе земляной плотины длиной 12,75 км; водосливной бетонной плотины длиной 495,5 м; гидроэлектростанции с установленной мощностью в 160 тысяч кВт; двух судоходных шлюзов; судоходного канала между шлюзами (№№ 14 и 15) длиной 4,9 км; головного ирригационного сооружения; железнодорожного и шоссейного переходов по плотине.

- 3. Донского магистрального оросительного канала — от головного водозаборного сооружения в плотине Цимлянского гидроузла до головного сооружения Нижнее-Донского распределительного канала длиной 27 км; Нижнее-Донского распределительного канала длиной 72,9 км; Азовского распределительного канала длиной 92,2 км.

Цимлянское водохранилище образованно плотиной Цимлянской ГЭС на реке Дон. Заполнение водохранилища происходило в течение 1952 — 1955 г.г. Расположено на территории Ростовской (около 1/3 площади водной поверхности) и Волгоградской областей. На месте устьевых участков основных притоков Дона — рек Цимлы, Чира, Аксая и др. образовались заливы шириной до 5 км и длиной в 15 — 30 км.

Рис. 1. Карта Волго-Донского судоходного канала и Цимлянского водохранилища (1956 год)

При заполнении чаши Цимлянского водохранилища были затоплены пойменные луга и некоторые исторические станицы, связанные с именами Разина, Пугачева. По официальным данным, в начале 1950-х годов при строительстве водохранилища было затоплено более 50 деревень. Согласно найденным дореволюционным документам, почти в каждой из них был православный храм.

В зону затопления водохранилища попал и исторический памятник — хазарская город-крепость Саркел. Под водохранилище занята территория 263,6 тыс. га, в том числе: усадьбы и огороды 9,6 тыс. га; сады и виноградники 0,7 тыс. га; пашня 35,7 тыс. га; сенокос 71,1 тыс. га; выгон 78,2 тыс. га; лес и кустарники 30,1 тыс. га. В зону подтопления попали 164 сельских населенных пункта и частично город Калач-на-Дону. Общее количество переселенных дворов 13 716, мелких промышленных объектов 507 с количеством строений 1 644 .

В зону затопления попали участки железнодорожной линии Волгоград —Лихая на перегоне разъездов Дмитриевка — Кумовка и в местах пересечения линией подпираемых притоков Дона — рек Лиски и Донской Царицы. В связи с этим были произведены работы по переносу или укреплению насыпей дороги, а также построен новый Чирский мост через Дон. На новые места перенесен ряд участков автомобильных дорог и воздушных линий связи.

Под переселение попали все 164 населенных пункта — хутора и станицы на территории Ростовской и Сталинградской областей. Уезжать от наступающего моря приходилось на разное расстояние. В одних случаях было достаточно передвинуть свой дом вверх по склону на несколько сотен метров, в других случаях пришлось отправиться в путешествие на несколько десятков километров. Переселение началось уже в 1948 года, с переноса станиц у строительной площадки гидроузла. Населенные пункты, лежащие выше по течению Дона и Цымлы, переселились вплоть до 1955 года включительно, по мере заполнения ложа водохранилища.

Рис. 2. План перенесения населенных пунктов из зоны затопления Цимлянского водохранилища

Для большей наглядности приведены границы Волгодонска, Цимлянска и станицы Красноярская. Направления переселения указаны стрелками. На схему в целях лучшего воприятия схемы не нанесены несколько небольших хуторов из зоны затопления, а также не отмечены направления переселения в направлении станицы Романовской. Следует учитывать, что в районный центр переезжали переселенцы из всех затапливаемых станиц. К примеру, из Красного Яра в Романовскую выехало около четверти всех дворов.

Новые укрупненные станицы, в подавляющем числе случаев сохранившие свои старые названия, старались размещать на берегах заливов и естественных убежищ на водохранилище. Крупнейшие прибрежные станицы, такие как Соленовская, Красный Яр, Калининская, Терновская, Жуковская были распланированы и отстроены на берегах заливов. В Калининской и Жуковской оборудовались пристани и убежища от штормов для кораблей речного флота. Небольшие хутора, сохранившие статус отдельных населенных пунктов, могли разместиться в некотором удалении от воды и на незащищенным побережье.

Из-за нехватки земли некоторые станицы располагали в глубине степи, а на новом месте условия жизни оказывались гораздо хуже. Самым ярким примером подобного рода стало переселение станицы Кумшацкая (более 900 жителей). Станица располагалась в нижнем течении Кумшака, недалеко от его впадения в Дон, на месте Цимлянского судомеханического завода и старой городской автобусной станции. В зону затопления станица не попадала, но ее территория все равно отходила под строительную площадку правобережной части плотины. Новое место станицы подобрали 13 километров от старого в глухой степи, на берегу реки Кумшак, вдалеке от любых дорог. «Официальное» переселение тогда сорвалось — на новое место переехали не более половины станичников, а остальные по большей части переселились на хутор Сиволобов (через 20 лет он вольется в состав станицы Красноярской).

Водами Цимлянского водохранилища намечалось оросить 600 тысяч га и обводнить 2 миллиона га плодородных земель. Одной из важнейших функций водохранилища является осуществление многолетнего регулирования стока. Этим занимается Межведомственная рабочая группа по установлению режимов работы Цимлянского водохранилища при Донском бассейновом управлении.

На его берегах расположены города Калач-на-Дону (26 тысяч жителей), Цимлянск (16 тысяч жителей), Волгодонск (170 тысяч человек).

Источник: studwood.net

Хутора и станицы, оказавшиеся на дне Цимлянского моря

В 2015 году исполняется 67 лет с начала строительства Цимлянского гидроузла и Волго-Донского судоходного канала. Одной из страниц истории этой стройки стало массовое переселение жителей хуторов и станиц, попавших в зону затопления. Рассказы о быте переселенцев и некоторые истории об этом неоднократно публиковались в местной печати и краеведческих альманахах. В данной статье мы рассмотрим общую схему переселения в границах современной Ростовской области и постараемся ответить на вопросы «откуда и куда» были перенесены населенные пункты, оказавшиеся на дне степного моря.

Под переселение попали более 150 хуторов и станиц на территории Ростовской и Сталинградской областей. Уезжать от наступающего моря приходилось на разное расстояние. В одних случаях было достаточно передвинуть свой дом вверх по склону на несколько сотен метров, в других случаях пришлось отправиться в путешествие на несколько десятков километров. Переселение началось уже в 1948 года, с переноса станиц у строительной площадки гидроузла. Населенные пункты, лежащие выше по течению Дона и Цымлы, переселились вплоть до 1950 года включительно, по мере заполнения ложа водохранилища.

План перенесения населенных пунктов из зоны затопления Цимлянского водохранилища. Для большей наглядности приведены границы Волгодонска, Цимлянска и станицы Красноярская. Направления переселения указаны стрелками.

На схему в целях лучшего воприятия схемы не нанесены несколько небольших хуторов из зоны затопления, а также не отмечены направления переселения в направлении станицы Романовской. Следует учитывать, что в районный центр переезжали переселенцы из всех затапливаемых станиц. К примеру, из Красного Яра в Романовскую выехало около четверти всех дворов.

Новые укрупненные станицы, в подавляющем числе случаев сохранившие свои старые названия, старались размещать на берегах заливов и естественных убежищ на водохранилище. Крупнейшие прибрежные станицы, такие как Соленовская, Красный Яр, Калининская, Терновская, Жуковская были распланированы и отстроены на берегах заливов. В Калининской и Жуковской оборудовались пристани и убежища от штормов для кораблей речного флота. Небольшие хутора, сохранившие статус отдельных населенных пунктов, могли разместиться в некотором удалении от воды и на незащищенным побережье.

Из-за нехватки земли некоторые станицы располагали в глубине степи, а на новом месте условия жизни оказывались гораздо хуже. Самым ярким примером подобного рода стало переселение станицы Кумшацкая (более 900 жителей). Станица располагалась в нижнем течении Кумшака, недалеко от его впадения в Дон, на месте Цимлянского судомеханического завода и старой городской автобусной станции. В зону затопления станица не попадала, но ее территория все равно отходила под строительную площадку правобережной части плотины. Новое место станицы подобрали 13 километров от старого в глухой степи, на берегу реки Кумшак, вдалеке от любых дорог. «Официальное» переселение тогда сорвалось – на новое место переехали не более половины станичников, а остальные по большей части переселились на хутор Сиволобов (через 20 лет он вольется в состав станицы Красноярской).

В статье «От Волги до Дона шумят ковыли», опубликованной в краеведческом журнале «Донской временник», приводятся подробности истории «путешествия» станицы Кумшатской: «Приехала комиссия с топографическими картами. На них указаны места для переселения поселков. Станичникам рассказали, что место, где находится Кумшатская, будет затоплено водами будущего моря.

Далее члены комиссии показали на карте куда надлежит переселяться. Жители возмущались: ведь там безводная степь, и отказывались ехать. Тогда им предложили написать заявления об отказе, но предупредили, что если станичники предпочитают селиться в другом месте, тогда им не будут выплачиваться подъемные, пусть переселяются за свой счет. Самые отчаянные тут же стали разбирать свои дома и искать место на другом, более высоком берегу Дона в станице Красноярской. Постепенно вся станица переехала в два хутора: Сиволобов и Романов, которые настолько приблизились к Красноярской, что вскоре вошли в ее состав».

Формально место Кумшацкой заняла станица Цымлянская, в том же году приобретшая современное название Цимлянская. При определенных условиях Цимлянскую на новое место можно было вообще не переносить. Под затопление попадало около 60% площади застройки станицы и слившихся с ней хуторов (Чекалов и Потайновский). Под воду уходили район пристани, исторический центр станицы с собором.

Но район винодельческого завода, мельницы, кладбище и верхние улицы оставались нетронутыми водой. Для сравнения немногим меньше потерял своей территории город Калач-на-Дону в Волгоградской области. Окончательное решение перенести станицу на новое место обычно связывают с необходимостью создать новый районный центр с возникшим поселком работников ГЭС. «Старая» Цимлянская оказывалась без железной дороги и удобной пристани на Дону (из-за крутизны берега наполненного водохранилища).

Поэтому оставшейся незатопленной части Цимлянской переименовали в станицу Хорошевская (сама станица находилась в устье современного Терновского залива). В новой Хорошевской продолжил работать, до перевода в Цимлянск через много лет, винодельческий завод (предшественник Цимлянского завода шампанских вин).

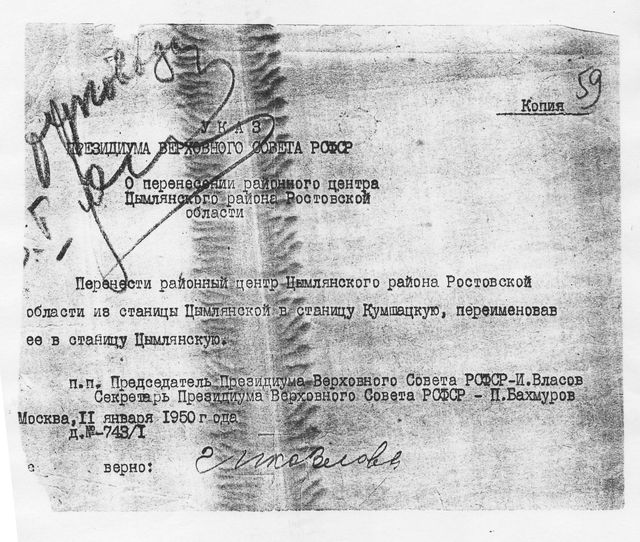

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О перенесении районного центра Цимлянского района Ростовской области». Источник — сайт sarkel.ru

Вообще же все населенные пункты на правом, возвышенном берегу Дона от современной станицы Хорошевская до города Цимлянска под воду ушли только частично. В хуторе Крутой, который еще перед Великой Отечественной войной считался крупным населенным пунктом (597 человек по данным Всесоюзной переписи населения) затопило несколько улиц, а остальная часть населенного пункта осталась целой. Не переменил места и Саркел, образованный в 1932 году как поселок при виноградарских колхозах «Новь» и «Красный Октябрь». Современное название поселок получил в 1987 году, на волне интереса к хазарской теме по имени одноименной средневековой крепости.

Другим примером неудачно подобранного участка для переселения стала история станицы Баклановской. На старом месте станица оказывалась в прибрежной полосе будущего водохранилища. При нарезке участком для станичников выделили место удаленное как от ближайших дорог, так и от водохранилища. Жители соседних хуторов стали с иронией называть новое место обитания баклановцев – «хурдинский престол». Хутор Алдабульский, расположенный рядом с Баклановской, наоборот смог «выбить» себе место на побережье водохранилища.

В некоторых случаях несколько хуторов на новом месте объединялись в ранее не существовавший населенный пункт. На берегу залива водохранилища возникла станица Калининская, названная по расположенном неподалеку одноименному небольшому хутору. В новую станицу переселились жители четырех хуторов, расположенных на берегу правого притока Дона Цымли (Цимлы в современном написании). В крупнейшем из них, Челбине, численность населения к концу 20-х годов превышала 1000 человек.

Подобным образом возник и хутор Лагутники. В конце 20-х годов на его месте возник небольшой поселок для работников Романовской машинно-тракторной станции (МТС). Десяток домиков расположились вдоль улицы Ленина. Расположение поселка на узле автомобильных дорог повлекло за собой активное полуофициальное переселение жителей небольших хуторов с правого берега Дона.

В поселок МТС переезжали те, кто не смог получить участок в районном центре. Костяк первопоселенцев Лагутников составили жители одноименного хутора, на месте которого отрыли 15 котлован и построили шлюз №15 (сейчас это территория Волгодонска, хуторов Богучары (550 человек) и Лог (495 человек). Выросший поселок стал усадьбой Добровольского совхоза, а в 80-ые годы был переименован в Лагутники, в честь одного из исчезнувших хуторов.

В целом при переселении сохранялись названия и прямая преемственность для крупных станиц и хуторов, с населением более 500 человек. Наверное, единственным исключением из этого правила стала история станицы Нижне-Курмоярская. Эта станица стала единственным населенным пунктом в Ростовской области, перенесенной с правого берега Дона на левый берег.

Пойма Дона на месте примыкала к бесплодным Цимлянским пескам. При наполнении водохранилища заливные луга в окрестностях станицы уходили под воду, а ближайшие свободные пахотные земли находились уже в границах Сталинградской (Волгоградской) области. В итоге населенный пункт упразднили, большая часть жителей и школу перевели в хутор Рябичев, туда же перенесли и здание станичной школы. Меньшая часть жителей переехала в хутор Лозной на левом берегу Дона (Рябичев находится в Волгодонском района, а Лозной – в Цимлянском).

Иногда место для переселения выбиралось на месте уже существующего хутора, который ранее был основан выходцами из выселяемой станицы. Так, около будущего Волгодонска появилась станица (или в другом варианте – хутор) Красный Яр. При выборе конечного места для переселения красноярцы остановились на варианте хутора Добровольского, основанного в 20-е годы.

Другие варианты переселения, вроде хутора Ясырев в Романовском районе, были отвергнуты. Похожим способом состоялся переезд станицы Маркинская. Изначально станицы располагалась на правом берегу Цымлы, рядом с хутором Чеблин. При планировке территории обнаружилось, что для укрупненного колхоза, который создавался в новой станице Калининская, потребуется гораздо больше земли, и в результате новым местом для станицы избрали хутор Сметановский.

При подготовке материала использовались фрагменты книг Валерия Дронова «Очерки истории Дубовского района», Виктора Мельникова и Светланы Шендорук «Волгодонской район: история и современность», сайта Анатолия Чалых sarkel.ru и официального сайта администрации Цимлянского района.

Источник: bloknot-volgodonsk.ru

Что было до цимлянское водохранилище строительство

Веб-камеры Цимлянска

Фильтр по тегам

| « | Октябрь 2022 | » | ||||

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |

| 1 | 2 | |||||

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| 31 | ||||||

Новые комментарии

Расписание киносеансов

27 июля 1952 года состоялось официальное открытие Волго-Донского канала и Цимлянской ГЭС

- размер шрифта уменьшить размер шрифтаувеличить размер шрифта

- Печать

- Эл. почта

В начале 1950-х годов, когда разворачивалось строительство Волго-Дона, в периодике писали: «стройка коммунизма», «новая победа советского народа», «героические подвиги строителей»… Доблестный труд на благо Родины и во имя Сталина – вот лейтмотив газетных статей того времени.

Попытки связать Дон с Волгой предпринимались ещё со времён Петра I. Вопрос о строительстве канала рассматривался и позднее. До 1917 года года было создано свыше 30 проектов соединения Волги с Доном. Однако ни один из них так и не воплотился в жизнь. В 1920 году по плану ГОЭЛРО правительство страны снова вернулось к проблеме создания канала. Однако проект строительства был создан лишь в середине 1930-х годов.

В советское время существовали две основные схемы Волго-Донского пути. Первая преследовала транспортные цели. Второй вариант предполагал не только водный путь, но и водохранилище для орошения прилегающих засушливых земель. Окончательный выбор сделал Сталин. К работам, прерванным войной, вернулись уже в годы четвёртой пятилетки.

В 1947 году начались проектно-изыскательские работы, а в феврале 1948-го Сталин подписал Постановление Совета Министров СССР о строительстве Волго-Донского водного пути с комплексным использованием для ирригации и энергетики водных ресурсов Нижнего Дона.

Работами на трассе канала руководил опытный строитель и гидротехник Сергей Жук, руководивший строительством Беломоро-Балтийского канала и канала Москва-Волга. В феврале 1948 года, после утверждения схемы Волго-Донского комплекса на заседании Совета Министров СССР, начались земельные работы.

Канал строился руками «врагов народа» – политзаключённых, осуждённых по 58 статье действующего в то время Уголовного Кодекса, и был закончен всего за 4,5 года.

31 мая 1952 года в 13 часов 55 минут между 1-м и 2-м шлюзами слились воды Волги и Дона. С 1 июня по каналу уже началось движение судов.

Официальное открытие Волго-Донского судоходного канала, который соединил Волгу у Волгограда с Доном у города Калач-на-Дону, состоялось 27 июля 1952 года. Первоначально предполагалось дать каналу имя Сталина, был подготовлен соответствующий проект Указа. Однако сам Сталин решил иначе, присвоив канал имя В.И.Ленина.

Все свидетели и участники строительства с удовольствием вспоминают день торжественного открытия канала. Праздник состоялся в Красноармейске и у Цимлянской ГЭС. Специально выделенные машины и автобусы везли сюда нарядных людей.

Приехали жители посёлков эксплуатационников, колхозники Цимлянского, Николаевского, Морозовского и других районов, было много гостей из Ростова. По данным МВД присутствовало не менее 20 тысяч человек! Митинг открыл председатель исполкома областного Совета народных депутатов трудящихся Гриценко. После выступления руководителей и рабочих – концерт с участием знаменитых оперных певцов Ивана Козловского, Марка Рейзена, Наталии Шпиллер, звезды эстрады Клавдии Шульженко, чтеца Сергея Балашова и других именитых артистов.

В тот же день был дан старт участникам соревнования по народной гребле по маршруту Цимлянский гидроузел – Ростов-на-Дону. Проходили соревнования и по другим видам спорта. Особый восторг у собравшихся вызвало уходящее за горизонт море. А когда в нескольких метрах от плотины прошли морские катера, грянуло дружное «Ура!» Торжества прошли в посёлках, станицах, городах области.

Общая протяженность Волго-Донского канала составляет 101 км, и для преодоления всего этого пути из Волги в Дон суда проходят 13 шлюзов. Здесь действуют системы оперативной связи, навигационного ограждения судовых ходов.

Одновременно с началом регулярного движения пассажирских и грузовых судов началась эксплуатация Цимлянской гидроэлектростанции и первой очереди оросительных сооружений.

Создав Цимлянское водохранилище, страна в середине прошлого века смогла решить целый ряд региональных проблем. Например, появилась возможность орошать около 200 тыс. га донской земли, страдающей от недостатка влаги. С приходом воды на поля засушливые донские степи преобразились и расцвели, аграрии начали выращивать влаголюбивые культуры (даже рис), получая богатые урожаи.

Все эти достижения дались немалой ценой — на дне водохранилища остались около 50 затопленных станиц и хуторов, поля, старинные виноградники и исторические памятники, в том числе древняя хазарская крепость Саркел. Но наша страна в послевоенные годы смотрела не в прошлое, а в будущее, выбрав в качестве приоритета быстрейшее развитие своих энергетической и транспортной инфраструктур.

Только с высоты птичьего полёта можно полностью обозреть широкую дугу плотины, которая раскинулась на рекордные для своего времени 13,5 км. Земляная плотина занимает 12,65 км напорного фронта: при этом ширина по её подошве достигает 400 м, а в высоту она поднимается до 35 м (высота 11-этажного дома) — это настоящая рукотворная гряда! Соорудить большое водохранилище, вмещающее 24 км3 воды, на равнинной реке было очень непросто.

Первоначально планировали строить плотину с непроницаемым экраном в теле из глинистого грунта, однако уже на месте было принято решение намывать полностью песчаную плотину распластанного профиля. Это была первая подобная плотина в СССР, да и вообще в мировой практике гидростроения. Многие инженерные решения, реализованные на Цимлянском гидроузле, были уникальными и применялись впервые.

Песок — не самая надёжная преграда для фильтрующейся воды. Поэтому для обеспечения устойчивости и отвода фильтрационных вод в теле плотины были устроены горизонтальный дренаж (перфорированная бетонная труба диаметром 0,8 м, проложенная по всей длине), а также вертикальный дренаж и система открытого сборного и сбросного дренажа. Благодаря такой системе плотина за 67 лет эксплуатации не потеряла устойчивости и сегодня надёжно удерживает в водохранилище воду.

Благодаря строительству гидроузла и ГЭС вокруг них выросли два города: Цимлянск на правом и Волгодонск на левом берегах водохранилища. До 2006 г., когда была построена объездная магистраль, эти города соединяла дорога, проходящая по берме плотины. Проезжая по ней, жители любовались на бетонные водосливные сооружения и здание гидроэлектростанции, выстроенное в стиле сталинского ампира. Сейчас по условиям безопасности стратегического объекта такой возможности нет: территория станции закрыта и надёжно охраняется.

Проходят годы, меняются условия, но остаётся главное — станция исправно служит людям, нашей стране. В Ростовской области Цимлянская ГЭС — крупнейший источник высокоманевренной мощности, необходимый для балансировки региональной энергосистемы. Энергия гидроэлектростанции востребована сегодня не меньше, чем 67 лет назад.

В публикации использованы материалы сайтов: «Энерговектор»; РИА Новости; «Донской временник» (Свечникова Е. Ю. «Великая стройка коммунизма»)

Источник: xn--80ajibpfezq6b.xn--p1ai