Ижоры выбирали для своих поселений берега рек, озер, побережье Финского залива, так как основным занятием народа было рыболовство. Большая часть деревень, в которых мы побывали, расположена на склонах холмов Сойкинского полуострова. Из окон домов в деревнях Глинки, Горки, Валяницы, Вистино, Югантово залив хорошо виден.

Ижорские деревни имели четкую линейную планировку. Границами деревень были ручьи (местные жители называли их речками). Дома располагались вдоль дороги, близко к проезжей части.

Причиной такого расположения, по мнению работника Ижорского музея Дьячкова Н.А., являлось малоземелье. Другую причину нам назвала жительница деревни Вистино, Маякова С.Ф. Она рассказала, что во время циклонов зимой выпадало очень много снега и соседи помогали друг другу прокапывать дорожки между домами, т.е. чем ближе дом к дороге, тем меньше расстояние для очистки от снега. При строительстве главной асфальтовой дороги, многие дома в деревнях оказались прямо на обочине.

Дома ижоры, проживающие на южном берегу Финского залива, строили деревянные, хотя камня в этой местности очень много после четвертичного оледенения. Причина проста — деревянный дом намного теплее каменного. А материал тоже рядом и в достаточном количестве, так как Ленинградская область расположена в зоне смешанных лесов. Житель деревни Вистино, проживающий в доме, которому 150 лет рассказал, что печь зимой топит раз в неделю, два раза в очень сильные морозы. Удивительно, что дом, который не перестраивался с момента постройки, до сих пор так хорошо держит тепло.

Ижоры: последние сотни | НЕИЗВЕСТНАЯ РОССИЯ

Перед выбором места для дома, на участке находили водоносную жилу. Практически, у каждого старого дома имеется собственный колодец. Редко, один колодец на два дома. Но имелись и общественные, общедеревенские колодцы.

Сам дом строился из сосны, потому что смолянистая древесина не гниет в нашем влажном климате. Процесс заготовки дерева для строительства домов был очень трудоёмким и длительным. Сначала деревья тщательно выбирали по толщине, высоте и прямостойкости. Рубили сосны зимой. В лесу отрубали сучья и на лошадях доставляли к нужному месту.

Весной счищали кору специальным дугообразным скобелем (корилкой) Затем брёвна оставляли на просушку от 1 года до 3-х лет.

Часто дом строился на две половины: зимнюю и летнюю (сейчас все летние половины тоже оборудованы печами).

В музее нам так же рассказали, что летнюю половину дома могли отделить и поставить на новом месте для сына, который заводил свою семью и хотел жить отдельно. А потом снова дом достраивался. Учитывая сроки заготовки материалов для строительства нового дома, это вполне логично.

После Великой Отечественной войны, когда дома в деревнях Ручьи, Сойкино, Андреевщина были сожжены фашистами, летние половины домов покупались жителями, оставшимися без жилья.

У двора с хлевом была собственная крыша. В месте соединения с домом, внутри прокладывался деревянный желоб для отвода воды. В наши дни деревянные желоба заменяются на железные, что намного надежнее.

Зона бедствия — Большая Ижора | Валерий Шинкаренко

Все ижорские дома не имеют фундамента. Дома и дворы ставили на гранитные валуны, располагая в углах дома большие камни и более мелкие по периметру. Камни привозились с берега залива и брались с участка. Скреплялись камни глиной. Конечно, со временем глины высыпалась и вымывалась и сейчас камни под старыми домами укрепляют цементом.

А многие камни вошли глубоко в землю под тяжестью дома.

Под одной из стен дома оставлялись отдушины для проветривания подпола, где зимой хранились выращенные в огороде овощи. Сам подпол выкапывался неглубоким, 1 — 1,5 м, так как в нашей местности грунтовые воды находятся высоко. В отдушины могли вставляться деревянные воздуховоды.

Во время нашей экспедиции нам повезло — один из владельцев старого дома начал его перестройку, и часть дома была разобрана. Мы увидели, как выглядели бревна, уже обработанные для сборки дома. И узнали, что стены строились с минимальным использованием крепежного материала, а пол дома — вообще без гвоздей.

Самые лучшие бревна укладывались в нижних венцах. Самые толстые ставили по углам. В угловых бревнах вырубались топором выемки, а в стеновых бревнах — выступы, что помогало быстро собирать дом. Бревна были толстые и подгонялись очень плотно для сохранения тепла.

Лаги под пол тоже укладывались на камни. Камни подбирались по размеру так, чтобы пол был ровным. Доски для пола были толстые — 5 см. По длине доски обстругивались под небольшим углом, что способствовало их плотному прилеганию. Такой пол не скрипел и не пропускал холод. Скреплялись доски шипами, длина которых была до 5 см и диаметр — 1,5 см.

Располагались шины на расстоянии 50 см друг от друга.

В деревне Вистино на улице Морская сохранились дома, которые были построены еще в XIX в. Сравнивая эти дома, мы обнаружили определенную закономерность в планировке домов. Все старые дома одинаковые по размеру. Летние и зимние половины, одинаковые по размеру, — 5м х5 м. Между ними — сени 5м х 4м. В сенях 4 двери: две в жилые половины, входная и дверь, ведущая во двор.

В теплой (зимней) половине, где была печь, проживала вся семья в холодный период года. В летнюю (холодную) перебирались летом. Зимой в холодной половине хранились запасы: бочки с квашениями, солениями, рыбой. Комната в жилых половинах была только одна. Окон было четыре в двух стенах. Окна были небольшие — 70см х1м. Подоконники были небольшие, 10 см шириной.

Внутренние рамы на лето убирались. Внешние рамы на одном из окон открывались.

Русские печи появились в домах в конце XIX — начале XX вв. До этого дома отапливались по-черному. Печь располагалась справа от входной двери. Кирпичи для печей изготавливались из местной глины, которую добывали в деревнях Глинки и Югантово. Форма печей были примерно одинаковые, что указывает на руку одного мастера.

Некоторые печи ставили на небольшом расстоянии от стены и в этом промежутке сушили вещи. В самом старом доме по улице Морской мы увидели интересную особенность: в печи имелось отверстие для самоварной трубы. Рядом с печью располагались крючки и жерди для сушки вещей. На лежанке спали дети.

В послевоенный период, кода стали ставить перегородки в комнате и утеплять летние половины домов, появились голландские печи.

Сени были очень важны в укладе жизни ижор, поэтому их и делали такими большими (20 кв. м). Сени не отапливались. В зимний период в сенях ремонтировали старые сети и вязали новые. Входные двери открывались вовнутрь. Замков у ижор не было, использовали крюки и щеколды с веревочкой. Ручки на дверях тоже были кованые.

Кузницы, как нам рассказали старожилы, были в деревнях Вистино и Логи.

Входные двери сохранились практически во всех домах. Они сделаны из толстых досок (до 5 см), подвешены на две длинные кованые петли и имеют железные ручки. Все двери, включая входные, открываются внутрь сеней. Крыльца не было. Перед входной дверью клали большой камень (не сохранились).

Веранды к домам начали пристраивать только в 70-х гг. XX в.

Внутренне убранство дома очень хорошо и подробно описано в книге О. Коньковой «Ижора». В наше время, к сожалению, мало что сохранилось. Но мы нашли дома, в которых еще есть деревянные и железные крюки для подвешивания детской люльки (зыбки), лампады; деревянные жерди для сетей и вещей. Крючки крепились к потолочным балкам. Жерди для вещей были плоскими и крепились к стенам.

Жерди для сетей были круглыми и крепились к потолку. А в доме Шабаевых мы даже увидели лестницу на чердак из металлических скоб, вколоченных в стену с деревянной ручкой рядом.

Вещи хранились в сундуках. Когда-то сундуки были круглыми (такой есть в музее), чтобы удобно было выкатывать в случае пожара. Позже появились сундуки, привычной нам формы.

Чердак дома был очень большой. В музее нам сказали, что чердак особо не использовался, но мы выяснили, что чердак был хранилищем нечасто используемых вещей, старых сетей; там сушилась и хранилась зимняя одежда летом. До холодов хранились яблоки. В сырую погоду там сушили выстиранное белье. И по сей день чердак используется в этих целях.

Когда-то дома в ижорских деревнях имели четырехскатные крыши. В ходе нашей экспедиции мы увидели только два дома, на которых сохранились такие крыши. Даже в начале XX в. крыши покрывались соломой. Солому прижимали жердями вертикально и горизонтально.

В книге О. Коньковой говорится, что жерди, располагавшиеся горизонтально, перекрещивались на коньке, а концы жердей оформлены в виде птичьих голов и носили название «harakat», т.е. «сорока». К сожалению, на старых фотографиях мы не нашли такого положения жердей, зато увидели горизонтальное. Служила соломенная крыша не более пяти лет.

Позже, уже в XX в., крыши стали покрывать щепой. Щепа изготавливалась в домашних условия вручную при помощи специального ножа или на станке. Чаще изготовлением щепы занимались старики и дети. Были и мастера, которые занимались изготовлением щепы на продажу. Одна планка была в длину 40 см, в ширину 5-8 см, в толщину 5-7 мм.

Житель деревни Югантово, Кузьмин С, рассказал нам, что щепа для их дома именно покупалась, и мастер сам ее укладывал.

Щепа укладывалась слоями, снизу вверх. Крепилась щепа к бокам крыши мелкими гвоздями или металлическими скобками. Толщина покрытия составляла 4-5 см. Такая крыша служила до 60 лет. Неудивительно, что щепа полностью заменила солому.

Во всех домах, где мы были, хозяева не убрали щепу за ее теплозащитные качества, когда перекрывали крыши современными материалами.

В деревнях Югантово и Вистино мы увидели особый способ укладки щепы на фронтонах домов: направление последующего слоя изменялось. И, несмотря на то, что прошли десятки лет, такая «елочка» до сегодняшнего дня смотрится очень красиво.

Что касается украшения домов, то до наших дней ничего не сохранилось. Даже самые старые люди из тех, с кем мы разговаривали, не помнят никаких украшений. В книге О. Коньковой рассказывается, что ижоры украшали наличники окон красивой резьбой в верхней и нижней частях и окрашивали в яркие цвета, но начиная с 1920-х гг. обычай украшения окон сошел на нет.

Сейчас окна имеют простые наличники. И лишь на одном доме мы увидели наличники, которые отличаются от всех остальных, имеют элементы украшения. Но по-прежнему ижоры красят наличники домов яркими красками, контрастными общему цвету дома.

Перед домом ижоры всегда высаживали деревья — липу, ясень, клен, реже березу или рябину. Делалось это в большей степени с целью пожарной безопасности (дерево могло прикрыть дом от пожара или не дать искрам разлетаться) и с тем, чтобы защитить дом от ветра и снега.

Двор, как говорилось выше, имел большие размеры и всегда одной стороной примыкал к дому, Из сеней во двор вела дверь, чтобы хозяева в любую погоду легко туда попадали. Двор строился из бревен или из досок. Ворота во двор с улицы были сквозные, чтобы было удобно проходить лошади (лошадь не может толкать телегу назад). Использовался двор для хранения дров и инвентаря, пустых кадок и корзин, хранилась упряжь и телега. Во дворе же стояла лошадь, все остальные животные содержались в хлеву.

Ижоры побогаче хлев строили из камня. Толщина стен была до 70 см. Камни клались на известковый раствор. Ближайшие выходы известняка находятся в 30 км, в деревне Котлы. Камни обрабатывались так, чтобы стенка была ровной.

Жительница деревни Глинки, Коновалова ЗА, рассказала нам, что в детстве видела, как шлифовали камень при помощи специальных жерновов. Но больше никто не мог вспомнить, как камни обрабатывали. Для освещения, в стенках хлева делались небольшие оконца. Даже сегодня каменная кладка дворов очень прочная и смотрится красиво.

Хлев и двор имели общую крышу. Потолок стелился из жердей. И в пространстве между потолком и крышей был сеновал. Жердевой потолок способствовал хорошей вентиляции. Двери в хлев утеплялись соломой.

До середины прошлого века ижоры ставили бани далеко от домов из-за опасности пожаров. Для всех бань выделялось специальное место за деревней. Сейчас, конечно, бани находятся рядом с домами.

Нам повезло найти баню, которая не перестраивалась с момента постройки и даже до сих пор топится по-чёрному. Возможно, это единственная не перестроенная баня на всем полуострове. Дым во время топки из отделения для мытья выходит через дверь и через люк в потолке. Когда баня полностью протапливается, двери и люк закрываются. Единственный минус этой бани — копоть на всех поверхностях.

Раньше возле дома ижоры разбивали только яблоневые сады. Для огородов были специально отведенные места за деревней. Там же ставились риги, для обмолота и хранения зерна. В ижорском музее есть макет такой риги, но сами они не сохранились.

За десять дней нашей экспедиции мы узнали много интересного не только о домостроении, но и об укладе жизни ижор. Послушали воспоминания старых людей о жизни нашей деревни до войны и сразу после нее. Почти все ребята впервые побывали в таких деревнях как Югантово, Глинки, Слободка. Мы решили продолжить исследовательскую работу и составить словарь бытовых ижорских слов.

Источник: www.den-za-dnem.ru

Ижорские кирпичники

«Природа словно бы позаботилась, чтобы весь строительный материал для Петербурга был под рукой», – говорилось в обозрении «Живописная Россия». Тут обилие глины и песка, поэтому «вся система Невы застроена кирпичными заводами, приготовляющими сотни миллионов штук кирпича на безысходные нужды все шире и выше раздвигающегося города…»

Признаться, одним из толчков моего, поначалу еще детского интереса к старому Петербургу стали старинные кирпичи. На каждом из них можно было прочитать загадочную фамилию, словно бы отправленную к нам из прошлого. Потом уже я узнал, что никакой загадки здесь нет, в дореволюционном Петербурге практически все кирпичи изготавливались «именными»: на каждом стояло клеймо с фамилией владельца завода-изготовителя. Так «мозаика» из отдельных фамилий, обнаруженных на старых питерских кирпичах, – Стрелин, Кононов, Тырлов, Пирогов, Фукс, Богданович и многие другие – стала складываться в единую картину кирпичной промышленности на земле Петербургской губернии.

Есть сведения, что изготовление кирпича началось на Неве одновременно с основанием Петербурга. Упоминается некий «Столбенский посадский человек, обжигальщик кирпичных заводов», построивший на своей мызе близ села Рыбацкого первый кирпичный заводик. Однако для строительства «петровского парадиза» требовалось огромное количество кирпича, поэтому 8 ноября 1710 года Петр I издал указ: «Кирпичным заводам существовать при Санкт-Петербурге по рекам Неве, Ижоре и Тосне». В 1711-1712 годах появились казенные «кирпичные заводы по Неве», однако для пополнения казны существенную долю из них продали частным лицам. На правом берегу Невы остались лишь казенные «Новые кирпичные заводы конторы городовых дел».

Со временем на Неве появлялись все новые и новые кирпичные заводы. Водное сообщение удешевляло доставку кирпича в столицу. Достаточно сказать, что в 1842 году на берегах Невы возвышались шатры печей 42 заводов. В 1860-х годах казенные заводы на Неве закрылись, но на оставшихся частных производство кирпича достигало почти 64,5 миллиона штук в год. Средняя цена красного кирпича за тысячу с доставкой в Петербург составляла 12 рублей 65 копеек, алого – 8 рублей 48 копеек.

Строительный бум в «пореформенном Петербурге» стал причиной открытия на берегах Невы и ее притоков новых кирпичных заводов. В 1879 году здесь находилось 36 заводов, на которых 7336 рабочих изготавливали 136 миллионов штук кирпичей. Среди них: завод петербургского городского головы В.А. Ратькова-Рожнова, заводы «потомственных почетных граждан» A.M. Стрелина, И.И. Пирогова, И.П.

Поршнева, Г.С. Растеряева и многих других, завод «Нева» Г.П. Муркена, «Подкова» A.M. Спечинской, «Пелла» Невского товарищества производства строительных материалов.

Трудились на невских кирпичных заводах артели из самых разных губерний России. Их составляли крестьяне, отправившиеся на отхожие промыслы. Почти везде производство оставалось ручным, только изредка – с применением машин. Лишь на заводе «Звезда» его полностью механизировали: там работали два газовых двигателя, три кирпичных пресса, приводимые в действие электромоторами. «Звезда» выпускала в день от пяти до двенадцати тысяч кирпичей.

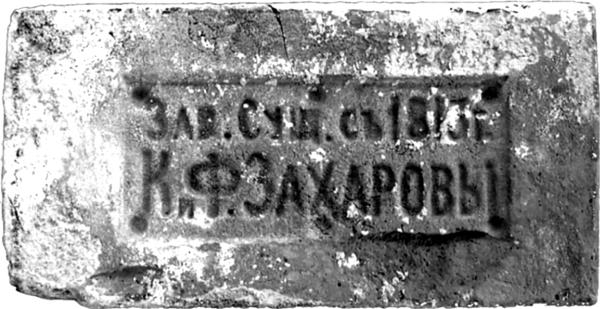

Одними из крупнейших кирпичных заводчиков под Петербургом являлись купцы Захаровы. Об их семейной фирме, передававшейся по наследству, до сих пор напоминает клеймо на кирпичах: «К. и Ф. Захаровы. Зав. сущ. с 1813 г.». Старинный род ижорских крестьян своим трудом выдвинулся в купцы и стал основателем успешного кирпичного производства.

Родоначальник фирмы – предприниматель Кузьма Захаров. Первый построенный им завод появился, по официальным данным, в 1812-1814 годах. После его смерти дело отца продолжили и расширили два его сына – Дмитрий и Ефим, а после смерти Ефима заводы перешли по наследству к его сыновьям Василию и Степану. Дело разрослось и стало весьма прибыльным.

«Именной» захаровский кирпич – изделие кирпичного завода братьев Захаровых

Желая модернизировать производство, Василий Захаров решился на постройку нового завода. 5 марта 1882 года он представил в Строительное отделение Санкт-Петербургского губернского правления специальное «прошение», в нем просил позволения дополнительно построить на территории собственного завода в селе Усть-Ижора кирпичеобжигательный шатер с восемью печами нового образца и с трубой высотой в 21 сажень. Спустя некоторое время, 24 мая 1882 года, Василий Захаров получает разрешение на строительство, а уже 12 февраля 1883 года ему выдали свидетельство № 102 на открытие построенного им «завода нового образца», расположенного «в 1-м стане Петербургского уезда на правом берегу реки Ижоры, в двух верстах от селения…».

Почти рядом с заводом Василия Захарова находился завод его дяди – Дмитрия Кузьмича Захарова, старшего из сыновей основателя «рода кирпичников» – Кузьмы Захарова. Дмитрий унаследовал свою часть семейного дела и показал себя не менее предприимчивым, чем его родственники. 9 сентября 1882 года он подал прошение на строительство кирпичеобжигательной печи (тоже «нового образца»), с высотой трубы в 23 сажени. В последний день декабря 1882 года Дмитрий Захаров получил разрешение на строительство, а 8 октября 1884 года был составлен акт о завершении работ. Завод этот имел 14 камер, рассчитанных на производство 200 тысяч штук кирпича.

На заводе Дмитрия Захарова круглосуточно работали 170 человек, а производительность его составляла четыре миллиона кирпичей в сезон. Кирпич делался не вручную, как когда-то прежде, а механическим способом: работала специальная формовочная машина «Геркулес» фирмы «Фрид и Клооз».

Кирпичники Захаровы, конечно, были «нещадными эксплуататорами трудового народа». Тем не менее, в меру своего понимания и возможностей, о своих рабочих они заботились. Для работников завода Василия Захарова (позже перешедшего по наследству к его сыну Александру) построено девять двухэтажных жилых домов, две бани, больничный приемный покой, оборудованы клуб и прачечная. На заводе Дмитрия Захарова для рабочих выстроили четыре двухэтажных дома, больницу и баню.

Кирпичники Захаровы прославились своей широкой благотворительной деятельностью. Недаром сыновья Василия Захарова Александр и Михаил удостоились званий «почетного гражданина». Особым объектом попечения со стороны Захаровых являлась церковь Святого Александра Невского в Усть-Ижоре, возле нее находилась родовая усыпальница Захаровых. Тут похоронили родоначальника Кузьму Захарова, здесь же покоится и основатель «завода нового образца» Василий Захаров. Его сын Александр Васильевич похоронен на Новодевичьем кладбище в Петербурге, а сын Михаил Васильевич – в Александро-Невской лавре.

Михаил Васильевич Захаров с детьми

Один из сыновей Александра Захарова, Алексей Александрович (1882-1967), немало потрудился в начале XX века на ниве архитектуры. Будучи совладельцем кирпичного завода «Наследники А.В. Захарова», он стал петербургским зодчим, занимавшимся в конце 1900-х – начале 1910-х годов работами в области «рядовой архитектуры» – строительством и перестройкой доходных домов.

Кроме того, построил церковь в петербургском пригороде Тярлево. В 1913 году Алексей Захаров уехал в США для изучения опыта строительства зданий с применением железобетонных конструкций. Революции и Гражданская война помешали его возвращению на родину, и он остался в Америке, устроившись на работу в отдел городских парков в Чикаго. Ему удалось добиться успеха и здесь. В 1934 году по его проекту в Чикаго построили православный собор святого Георгия Победоносца.

В то же время Алексей Захаров не забывал о России. Есть сведения, что после Второй мировой войны он переслал 33 тысячи долларов на восстановление разрушенной церкви Александра Невского в Усть-Ижоре, а в 1960-х годах отправлял деньги на благоустройство там же, в Усть-Ижоре, лодочной станции. Не исключено, что с ней у Захарова связаны какие-то теплые воспоминания детства или юности. В завещании, составленном перед смертью, Алексей Захаров просил, если когда-либо в России будут восстановлены права собственности семейства Захаровых, то их дом в Петербурге продать, а полученные средства направить на благоустройство фамильного склепа Захаровых при церкви Александра Невского в Усть-Ижоре…

Впрочем, вернемся к кирпичному делу. После смерти Дмитрия Захарова принадлежавший ему завод в 1910 году продали мещанину-коммерсанту Феофану Анисимовичу Полякову-Ковтунову. Он задумал провести новую реконструкцию завода, чтобы довести производство кирпича до 15 миллионов в год. Однако планам нового «кирпичного магната» не суждено сбыться – началась Первая мировая война, и производство кирпича резко упало.

Церковь Св. Александра Невского в Усть-Ижоре, возле которой сохранились старинные могилы представителей рода Захаровых. Фото автора, май 2005 года

Заводы Александра Захарова и Полякова-Ковтунова простаивали, а после революции работа на них полностью прекратилась. Оборудование частью растащили, частью оно пострадало от нескольких пожаров. К концу Гражданской войны на территории заводов создали совхозы, а кирпичные сараи приспособили для содержания скота.

Могилы представителей рода Захаровых на старинном кладбище у церкви св. Александра Невского в Усть-Ижоре. Фото автора, май 2005 года

Когда в 1920 году вышло постановление Совета Народных Комиссаров о национализации кирпичных заводов, при петроградском Совете Народного Хозяйства создали Петроградский государственный кирпичный трест. Все существовавшие прежде кирпичные заводы поступили в ведение этого треста, и каждому из них присвоили свой номер. Завод Полякова-Ковтунова, получивший порядковый номер «9», признали единственным пригодным к работе. Производственную программу на 1921 год ему определили в 9 миллионов штук кирпича.

Что же касается бывшего завода Александра Захарова, то его признали «бездействующим». Инспекция Кирпичного треста 9 марта 1922 года составила акт о присоединении этого предприятия к заводу к №9 в качестве подсобного. Спустя полгода, 10 октября 1922 года, на заседании правления Кирпичного треста приняли решение о присвоении заводу № 9 нового имени – «Победа».

Во время войны завод оказался в непосредственной близости от линии фронта и сильно пострадал. До 1947 года он бездействовал, и на его территории, как когда-то в Гражданскую войну, снова появились грядки картофеля и овощей, а также сараи с лошадьми. В 1948 году утверждается проект нового кирпичного завода, а в мае 1956 года его сдали в эксплуатацию. Со временем «Победа» превратилась в крупное строительное объединение.

В начале 1990-х годов предприятие пережило свое второе рождение, превратившись в акционерное предприятие, а 51% его акций приобрел один из крупнейших концернов по производству стройматериалов в Европе – «Кнауф». Поэтому сегодня бывший захаровский кирпичный завод называется «Победа-КНАУФ», а доля иностранной фирмы в уставном капитале возросла до 94%.

Продолжая прежние захаровские традиции, завод занимается благотворительными делами, а также реставрацией архитектурных и исторических памятников Петербурга. Восстановили и могилы Захаровых у церкви Святого Александра Невского в Усть-Ижоре…

Источник: culture.wikireading.ru

Что такое ижора в строительстве

Рассказываем, как строятся коттеджи в черте

города и почему их покупают.

Коттеджный поселок «Новая Ижора»* в Пушкинском районе начали создавать еще в 2006 году. В то время как большинство застройщиков, занимаясь комплексным освоением территорий, возводили многоэтажные новостройки с долевым участием по 214 ФЗ, ООО «Заневский» приступил к реализации уникального проекта — поселка из двухэтажных частных домов в формате индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Сегодня на 285 гектарах «Новой Ижоры» уже построено около тысячи коттеджей и живет порядка 2,5 тысячи человек.

Сейчас в поселке один квадратный метр домовладения, то есть суммарной площади участка и жилья, стоит в среднем 85 тыс. рублей. По оценке девелопера, это ниже стоимости метра в новостройках соседнего Колпино. Сохранять комфортные расценки компании удается благодаря тому, что земля была куплена еще в 2006 году. Сегодня бывшие поля совхоза «Детскосельский», расположенные между Московским шоссе, рекой Поповой Ижоркой и Колпино, стоили бы намного дороже.

Готовый земельный банк — это единственный способ экономии, который использует девелопер. Оптимизация, тем не менее, выходит существенная: ведь обычно в проектах жилищного строительства около половины бюджета уходит именно на приобретение земли и проектно-изыскательные работы. Кроме того, в случае «Новой Ижоры» ускоряется сам процесс строительства: можно сразу проектировать, договариваться с поставщиками и приступать к работам.

Первые коттеджи в «Новой Ижоре» строились по панельно-каркасной технологии. Около четырех лет назад девелопер по большей части перешел на кирпич, а в июле 2019 года сдал первую очередь из газобетона. Впрочем, в компании не отрекаются и от панельно-каркасного строительства: говорят, что некоторые покупатели до сих пор хотят приобрести именно такие дома — из-за их хорошей тепло- и звукоизоляции. Однако срок службы у таких меньше, чем у кирпичных и газобетонных коттеджей: 25 лет против 50.

На нынешнем этапе развития микрорайона цикл возведения дома составляет 5–6 месяцев. Возьмем, к примеру, самую свежую очередь домов и дуплексов из газобетона. Работу над проектом начали в марте 2018 года. За лето и начало осени полностью отстроили и подвели под кровлю коттеджи, и уже в октябре будущие собственники могли ими полюбоваться. Конечно, пришлось еще подождать, пока завершится благоустройство и будут оформлены все необходимые документы, но, согласитесь, делать это легче, когда будущий дом виден не только на перспективном плане.

Девелопер «Новой Ижоры» подчеркивает, что такие скорости строительства вовсе не идут в ущерб качеству домов. По данным компании, при передаче объектов покупателям 90% актов осмотра домовладений подписываются без замечаний.

Покупатель получает дом с доведенными до мест использования коммуникациями и работающим отоплением. При сдаче отделка черновая, а количество несущих перегородок минимальное, так что дизайн помещений остается на усмотрение хозяина. Однако от свободных планировок застройщик отказался. Вместо этого для каждой новой очереди привлекается проектная мастерская: ее задача поделить дом на комнаты так, чтобы использование площадей было максимально полезным, а пространство — эргономичным.

Поселок находится в черте Петербурга и подключен к городским сетям газо-, водо- и электроснабжения. Вода для отопления и бытовых нужд нагревается с помощью газового котла, который устанавливают в доме на этапе строительства. Собственный кипяток дешевле того, который получают централизованно, а в целом, по отзывам жильцов, коттедж в обслуживании может оказаться дешевле, чем большая двух- или трехкомнатная квартира.

У «Новой Ижоры» есть собственная социальная инфраструктура: два детских сада и школа. Причем все они — государственные. Для воспитанников и учеников созданы самые комфортные условия. Школа оснащена по последнем слову техники: современные лингафонные кабинеты, библиотека с информационные центром, большой актовый зал с проекционным, звуковым и светотехническим оборудованием.

Кроме того, здесь есть помещения для занятий групп продленного дня и комнаты отдыха, два спортивных зала, два бассейна, стадион с футбольным полем и площадка для игровых видов спорта. Школа очень популярна в Пушкинском районе, в ней стремятся учиться даже дети из близлежащего Колпино.

На территории поселка работают небольшие розничные магазины. При этом его жители нередко отправляются за покупками в гипермаркеты Колпино, до которого из «Новой Ижоры» — всего семь минут пешком. Так что и вся городская инфраструктура: почта, банки, поликлиники — рукой подать.

Официальная петербургская прописка и доступ ко всем благам цивилизации сочетаются с естественной географической изолированностью поселка. Выезда на Московское шоссе отсюда пока нет, а значит транзитные автомобили не беспокоят местных жителей. Автомобилисты, живущие в поселке, в свою очередь, выезжают из района через Заводской проспект. Из «Новой Ижоры» можно на личном авто за 40 минут добраться до исторического центра города и на общественном транспорте за час — до Витебского и Московского вокзала. Остановка находится прямо у въезда в поселок.

Источник: www.fontanka.ru

КП «Новая Ижора»

Пушкинский район, локация «Колпино», пос. Шушары, между Заводским пр. и Мокколовской ул.

Расстояние до КАД – 14 км

Методика оценки новостроек

Портал выводит среднюю оценку по трем критериям:

Каждому из параметров присваивается оценка от 5 (отлично) до 1 (плохо).

Методика оценки новостроек

Экспертное сообщество, оценивает новостройки по трём параметрам:

Каждому из параметров присваивается оценка от А (отлично) до С (удовлетворительно/плохо).

Народная оценка

Формируется на основе отзывов пользователей. Пользователи оценивают:

Проект (цена/качество): 3,7 ;

Каждому из параметров присваивается оценка от 5 (отлично) до 1 (плохо).

газ электричество водоснабжение канализация

круглосуточная охрана территории, ограждение территории поселка, уличное освещение, магазин, детская спортивная площадка, гостевая парковка

| VII очередь | сдан |

| участки ИЖС | сдан |

| VI очередь | сдан |

| V очередь | сдан |

| IV очередь | сдан |

| III очередь | сдан |

| II очередь | сдан |

| I очередь | сдан |

| VIII очередь | проект |

Малоэтажный жилой комплекс «Новая Ижора» расположен в южном пригороде Петербурга, и северной своей границей примыкает к Колпино. Начали освоение 285 гектаров земли в 2007 году. Сейчас здесь создан обособленный район, состоящий из индивидуальных двухэтажных панельно-каркасных домов. Также часть домов строится из кирпича или газобетона. Общая жилая площадь комплекса составляет около 500 тысяч квадратных метров, он рассчитан более чем на 20 000 человек.

С середины 2020 года в продажу поступили участки ИЖС площадью от 6 соток, без обязательного подряда. Они расположены у южной границы микрорайона «Новая Ижора», примыкают с двух сторон к школе.

Дома обеспечены системами водоснабжения, канализации, электро- и газоснабжения, а также телекоммуникационными линиями. Автономная система теплоснабжения, в свою очередь, осуществляет бесперебойную подачу горячей воды в ЖК «Новая Ижора» .

Большое внимание застройщик уделил вопросу безопасности. Район оснащен системой видеонаблюдения, по желанию жильцов, в домах устанавливаются сигнализации. На территории ЖК действует пункт охраны правопорядка. В «Новой Ижоре» нет сквозного проезда для транзитного и грузового транспорта. Улицы района предназначены для автомобилей его жителей и их гостей.

С 2008 года на территории действует собственная управляющая компания.

В «Новой Ижоре» работают школа и два детских садика, оборудованы зоны для прогулок и отдыха, а также детские и игровые площадки. Инфраструктура ЖК пока находится в стадии становления, при этом в соседних кварталах работает достаточное количество продуктовых и непродовольственных магазинов, открыты отделения банков, аптеки, автосервисы и другие учреждения.

Транспортную доступность комплекса обеспечивает Московское шоссе, проходящее в километре к югу от ЖК. Стоит заметить, что в целом удобная автомагистраль пользуется популярностью, из-за чего бывает загружена, особенно в часы пик. Пробки могут возникать в районе пересечения Московского шоссе и КАД, однако, подобная обстановка наблюдается в большинстве случаев, когда речь идёт о южном направлении. К слову, до этой развязки от комплекса около 15 километров. Колпино с Петербургом соединяет несколько маршрутов автобусов и маршрутных такси, с помощью которых жители могут добраться до мегаполиса.

Благоприятная экология района подходит как для отдыха, так и для постоянного проживания. В районе всего одна крупная автомагистраль – Московское шоссе , выбросы от автотранспорта с которого компенсируют обширные зелёные зоны, расположенные вокруг Колпино и возводимого ЖК «Новая Ижора».

Не хотите пропустить выгодное предложение?

Подпишитесь на обновления

прямо сейчас!

| 148,60 | 3,45 | от 16 600 000 | |

| 243,18 | 6,02 | от 27 500 000 |

| 79,90 | 2,24 | от 10 000 000 | |

| 106,80 | 2,24 | от 12 400 000 |

Фотогалерея

Ипотека

В связи с ситуацией на рынке, мы не можем гарантировать точность условий банковских программ. Процентную ставку и другие параметры вы можете уточнить у менеджера.

Рассрочка

На покупку индивидуальных домов и секций в таунхаусах предоставляется рассрочка с минимальным первоначальным взносом от 30%. Остаток выплачивается по графику в течение полугода. Удорожание не производится.

Как добраться

На общественном транспорте: добираться проще всего на маршрутке №К-201 от метро «Купчино» до остановки «Улица Танкистов». От нее пешком пройти по Заводскому пр. порядка 900 м.

На автомобиле: по Софийской улице от КАД в направлении от центра города, через 5 км. свернуть направо на съезд с трассы и продолжать движение до пересечения с Колпинским шоссе. Выехать на Колпинское шоссе и двигаться налево, до поворота на ул.Танкистов. Свернуть на нее и двигаться прямо, до места МЖК.

Мнение портала

Дата обновления 23 ноября 2018

Состоявшийся проект. Малоэтажный ЖК достаточно комфортен для жизни и вполне надежен в плане вложения средств. Девелопер начал строить дома в «Новой Ижоре» еще одиннадцать лет назад. С тех пор тут сдано в эксплуатацию большое количество коттеджей, таунахусов, дуплексов.

В настоящий момент на финишную прямую выходит строительство новой очереди проекта, в составе которой 32 дома (дуплексы и коттеджи). Дома, возводящиеся на участке между Арбузовским переулком и ул.Кобонской, уже сейчас на высокой стадии готовности. Поэтому планы по их сдаче во втором квартале 2019 года выглядят абсолютно реальными. Проект планируется развивать и дальше, у застройщика есть намерения по строительству следующих очередей «Новой Ижоры».

Ранее, во мнениях портала за прежние годы, мы подробно разбирали сильные и слабые стороны данного малоэтажного жилого комплекса. Повторяться смысла нет. На интернет-форумах большого числа критических отзывов от жителей нет. Из того, что можно упомянуть — неоднократные обращения к застройщику с просьбой оборудовать еще одну детскую площадку в районе новых очередей ЖК. Детей в поселке живет много и водить их гулять на другой конец «Новой Ижоры» родителям не удобно.

Стоит добавить несколько слов еще об одном — о транспортной составляющей. Недавно СМИ обнародовали информацию о весьма интересном проекте, напрямую касающемся «Новой Ижоры». В рамках частно-государственного партнерства предполагается построить линию скоростного трамвая от Колпино до новой станции метро «Шушары» («Южная»).

Такие скоростные трамваи-«чижики» уже бегают в Красногвардейском районе. Метро пустят в начале 2019-го, строительство линии трамвая начнется позже (на будущий год намечены проектные работы). Но так или иначе, если задуманное будет реализовано, то в обозримом будущем у жителей «Новой Ижоры» появится возможность быстро и без пробок добираться до метро и затем до центра Петербурга.

«Новая Ижора» проект весьма востребованный у покупателей. Сейчас тут раскуплено почти все, что было выведено в продажу. Заканчивается ноябрь и свободными на этот момент остаются только три таунхауса из тех, что относятся к последней сданной на сей момент очереди (между Жихаревским и Арбузовским переулками). Застройщик анонсирует скорый вывод в продажу новой очереди ЖК.

В Колпино и окрестностях аналогичных проектов больше нет. Квартиры можно купить в жилых комплексах «Астрид» компании «СПб Реновация» (рейтинг застройщика «B»), ЖК «Капитал Классик» (застройщик «Развитие») и в ЖК «Огни Колпино» компании «КВАРТАЛ 17 А», правда два последних жилых комплекса строятся с задержками. Также есть варианты близ Пушкина — в сданном ЖК «Славянка 128» от «Петербургской строительной компании» (рейтинг «B») и ЖК «Дом Хороших Квартир» (его возводит «Комбинат строительных металлоизделий», сроки сдачи перенесены). Если же вести речь именно о малоэтажных вариантах, то, видимо, стоит рассмотреть ближайшие коттеджные поселки соседнего Тосненского района: «Slavyanka Village», «Ижорец», «Авиатор», «Павловский парк» и др.

Дата обновления 30 сентября 2017

В Колпино ЖК «Новая Ижора» на слуху. Судя по полемике среди местных жителей в соцсетях, есть те, кому этот новый квартал нравится, и те, кто считает его малопривлекательным. Аргументы находятся и у тех, и у других. С одной стороны это свой дом вместо квартиры в многоэтажном муравейнике — конечно, плюс!

С другой — дома в «Новой Ижоре» тоже небольшие, земельные участки перед ними компактные, все домики совершенно одинаковые, стоят строгими рядами и это единообразие, конечно не добавляет привлекательности микрорайону. Живописным ландшафтом местность тоже не богата, но в конечном итоге не это определяет предпочтения городского жителя.

В «Новой Ижоре» есть главное: центральные городские коммуникации, неплохие внутренние дороги, вполне приличное благоустройство, собственные школа и детский сад. Прибавим к этому удобное транспортное сообщение внутри Колпино . Одним словом, это удачный пример комплексного освоения территории, о чем мы уже писали в предыдущем мнении портала. И горожане «голосуют рублем». В ЖК уже построено большое количество коттеджей, и все они проданы.

Очередным этапом для «Новой Ижоры», вполне в духе времени, стало возведение таунхаусов. В какой-то степени это ответ застройщика на кризисные времена и снижение покупательной способности людей. «Тауны» в любом случае дешевле отдельных домов, поэтому можно было прогнозировать устойчивый спрос на жилье этого формата.

Тем более, что строятся таунхаусы не в чистом поле, а в глубине уже сформированного и обжитого малоэтажного микрорайона. Так оно и получилось. Покупателей не смутила даже задержка, возникшая при сдаче в эксплуатацию первой очереди таунхаусов. В конечном итоге все завершилось благополучно, что в очередной раз подтвердило надежность застройщика.

В первой очереди было построено семь домов, каждый из которых включает 10 секций таунхаусов. К концу сентября текущего года в продаже из 70 таунхаусов остались только 15, то есть около 20% от общего числа. Так что ход продаж можно считать вполне успешным. Хотя, на наш взгляд, предложение это специфическое. Площадь здешних таунхаусов не велика.

В среднем 60-80 кв. метров. Для семьи с двумя-тремя детьми это маловато. Так что надо либо брать две смежные секции, либо дожидаться строительства очередных отдельных домов в границах «Новой Ижоры».

В настоящее время в Колпино и окрестностях конкурентов у таунхаусов «Новой Ижоры» нет. Новостройки тут представлены в основном многоквартирными домами: ЖК «Астрид» и «Новое Колпино» от «СПб Реновации» (рейтинг застройщика «B»), «Капитал Классик» (возводит компания «Развитие», сроки сдачи перенесены), ЖК «Огни Колпино» от компании «КВАРТАЛ 17 А», ЖК «Финский городок Юттери» от Ленстройтреста (рейтинг «A») и др. Однако если по своей работе или семейным обстоятельствам вы не привязаны к Колпино, то в соседних с Петербургом районах Ленобласти за такие же деньги можно найти таунхаусы большей площади, чем в «Новой Ижоре».

Дата обновления 25 июля 2014

Масштабная застройка квартала в стиле коттеджного посёлка должна приглянуться людям, предпочитающим комфортное проживание в собственном доме. Подобных предложений на рынке загородного строительства сегодня немало, но, как правило, такие объекты располагаются вдали от городской суеты. «Новая Ижора» такого преимущества лишена.

Территория комплекса примыкает к Колпино, относительно крупному городу, расположенному близ Петербурга. Московское шоссе, ведущее к городу, часто загружено, особенно на участке, ведущем в Колпино, к слову, это касается не только часов пик, но и практически всего светлого времени суток. Несколько удручает и окружение комплекса. С юга — это поле, где сейчас идёт строительство, с запада – гаражный массив, с севера — район старой советской застройки, а с востока – автостоянка. Инфраструктура района не развита, однако, заметим, что судя по интересу, проявляемому к Колпино застройщиками Петербурга, можно ожидать постепенного роста количества социальных объектов.

Источник: www.novostroy.su