Происхождение и получение лигнина

Лигнин от лат. lignum — дерево , — сложный (сетчатый) ароматический природный полимер входящий в состав наземных растений, продукт биосинтеза. После целлюлозы, — лигнин самый распространенный полимер на земле, играющий важную роль в природном круговороте углерода. Возникновение лигнина в произошло в ходе эволюции при переходе растений от водного к наземному образу жизни для обеспечения жесткости и устойчивости стеблей и стволов (подобно хитину у членистоногих).

На английском и немецком языках лигнин — lignin, реже lignen или lignine

Вместе с гемицеллюлозами он определяет механическую прочность стволов и стеблей. Лигнин обеспечивает герметичность клеточных стенок ( для воды и питательных веществ) и благодаря содержащимся в нем красителям определяет цвет одревесневевшей ткани.

Лигнин прочно физически и химически инкорпорирован в структуре растительной ткани и эффективное выделение его оттуда промышленными методами представляет весьма сложную инженерную задачу.

Лигнин

Принято различать протолигнин, — лигнин содержащийся внутри растения в его естественной форме, и технические его формы, полученные извлечением из растительной ткани при помощи различнных физикохимических методов. Лигнин не изготавливают специально; он и его химически модифицированные формы являются отходами биохимического производства. В ходе физико-химической переработки растительной ткани молекулярная масса лигнина уменьшается в несколько раз, а его химическая активность возрастает.

В гидролизной промышленности получают порошковый т.н. гидролизный лигнин.

В целлюлозном производстве образуются водорастворимые формы лигнина. Существуют две основные технологии варки целлюлозы, более распространенная сульфатная варка (щелочная) и менее употребляемая сульфитная (кислотная) варка.

Лигнин получаемый в сульфатном производстве, т.н. сульфатный лигнин в большой степени утилизируется в энергетических установках целлюлозных заводов.

В сульфитном производстве образуются растворы сульфитных лигнинов ( лигносульфонатов), часть которых накапливается в лигнохранилищах, а часть уходит со сточными водами предприятия в реки и озера.

- бессернистый лигнин — sulfur-free lignin (гидролизный лигнин);

- сернистый лигнины — sulfur lignin ( т.е. лигнин с целлюлозных производств).

Формула и химические свойства лигнина

В химическом смысле лигнин — понятие условное и обобщающее. Как нет двух одинаковых людей, так и нет двух одинаковых лигнинов.

Принято считать, что молекула лигнина состоит из атомов углерода, кислорода и водорода.

В литературе встречается несколько вариантов формулы лигнина.

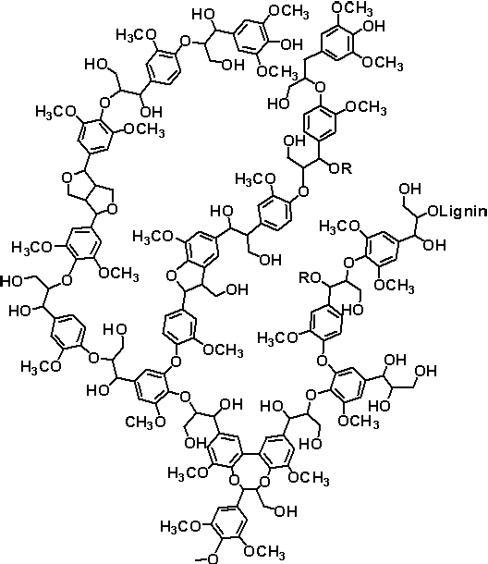

На рисунке приведено представление химической структуры лигнина рекомендуемое Международным институтом лигнина ( ILI — International Lgnin Institute ).

Лигнин

Лигнины получаемые из разных растений значительно отличаются друг от друга по химическому составу.

Молекула лигнина неопределенно велика и имеет много разнообразных функциональных групп.

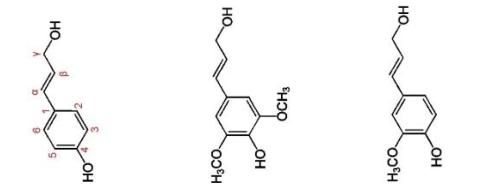

В соответствие с современными познаниями лигнин — сложный трехмерный сетчатый полимер, имеющий ароматическую природу, получающийся в результате поликонденсации нескольких монолигнолов — коричных спиртов (паракумарового, конеферилового, синапового), см. формулы ниже

При нормальных условиях лигнин плохо растворяется в воде и органических растворителях. В химических технологиях и в окружающей среде лигнин может участвовать в самых разнообразных химических реакциях и превращениях. Обладает биологической активностью.

Лигнин проявляет пластические свойства при повышенном давлении и температуре, особенно во влажном состоянии.

Утилизация лигнина в природе

Лигнин практически не усваивается при пищеварении у высших животных; в природе его переработкой заняты различные грибы, насекомые, земляные черви и бактерии. Главную роль в этом процессе играют грибы-базидиомицеты. К ним относятся многие грибы, живущие как на живых, так и на мёртвых деревьях, а так же грибы, разлагающие листовой опад. Среди лигнинолитических грибов есть съедобные ( опенок, вешенка, шампиньон).

Деградация полимерного лигнина происходит под воздействием внеклеточных ферментов-оксидоредуктаз грибов. К данным ферментам в первую очередь относятся лининолитические пероксидазы: лигнин-пероксидаза и Mn-пероксидза, а так же внеклеточная оксидаза – лакказа. Так же лигнинолитичекий комплекс грибов содержит вспомогательные ферменты, в первую очередь производящие перекись водорода для пероксидаз и активные фермы кислорода. Сюда включают такие ферменты как пиранозооксидаза, глюкзооксидаза, глиоксальоксидаза, алклгольарилоксидаза и целлобиозозодегидрогеназа.

Основным продуктом разложения лигнина в природе является гумус. Декомпозиция лигнина в естественных условиях происходит в присутствии других элементов растительной ткани — целлюлозы и гемицеллюлозы.

Экономическое значение лигнина

Ежегодно в мире получается около 70 млн. тонн технических лигнинов. В энциклопедиях пишут о том, что лигнин является ценным источником химического сырья. К сожалению, пока это сырье организационно, экономически и технически не слишком и не всегда доступно.

Например, разложение лигнина на более простые химические соединения (фенол, бензол и т.п.) при сравнимом качестве получаемых продуктов обходится дороже их синтеза из нефти или газа. По данным International Lgnin Institute в мире используется на промышленные, сельскохозяйственные и др. цели не более 2 % технических лигнинов. Остальное сжигается в энергетических установках или захоранивается в могильниках.

Трудность промышленной переработки лигнина обусловлена сложностью его природы, многовариантностью структурных звеньев и связей между ними, а также нестойкостью этого природного полимера, необратимо меняющего свойства в результате химического или термического воздействия. Как было указано выше в отходах предприятий содержится не природный протолигнин, а в значительной степени измененные лигниносодержащие вещества или смеси веществ, обладающие большой химической и биологической активностью.

Кроме того они загрязнены и др. веществами. Считается, что жить около «лигнохранилищ» не совсем полезно. Они имеют неприятное свойство самовозгораться с выделением сернистых, азотистых и др. вредных соединений, а тушение их крайне затруднено в связи с большими их размерами и особенностями процесса горения. На фото слева «лигнохранилище», справа — горящий лигнин.

В некоторых исследованиях отмечается мутагенная активность технических лигнинов.

Таким образом в народохозяйственном балансе технические лигнины пока представляют собой значительную и постоянно растущую отрицательную величину.

Свойства гидролизного лигнина

Гидролизный лигнин — аморфное порошкообразное вещество с плотностью 1,25-1,45 г/см3 от светло-кремового до темно-коричневого цвета со специфическим запахом. Молекулярная масса 5000 — 10 000. Размеры частиц лигнина от нескольких миллиметров до микронов(и меньше). Содержание в гидролизном лигнине собственно лигнина колеблется в пределах 40-88 %, трудногидролизуемых полисахаридов от 13 до 45 % смолистых и веществ лигногуминового комплекса от 5 до 19 % и зольных элементов — от 0.5 до 10 %.

Состав золы лигнина: Al2O3 – 1%; SiO2 – 93,4%; P2O5 – 1,5 %; CaO – 1,5%; Na2O – 0,3%; K2O – 0,3%; MgO – 0,3%; TiO2 – 0,1%.

Лигнин нетоксичен, обладает хорошей сорбционной способностью.

- производство топливных брикетов, в т.ч. в смеси с опилками, угольной и торфяной пылью;

- производства топливного газа, в т.ч с выработкой электроэнергии в газопоршневых газогенераторах;

- котельное топливо;

- производство брикетированных восстановителей для металлов и кремния;

- производство углей, в т.ч.активированных;

- сорбенты для очистки городских и промышленных стоков, сорбенты для разлитых нефтепродуктов, сорбенты тяжелых металлов, технологические сорбенты;

- сорбенты медицинского и ветеринарного назначения ( «Полифепан» и т.п.);

- порообразователь в производстве кирпича и др. керамических изделий (взамен опилок и древесной муки);

- сырье для выработки нитролигнина (понизителя вязкости глинистых растворов, применяемых при бурении скважин);

- наполнитель для пластмасс и композиционных материалов, связующее для композиционных материалов («Арбоформ», лигноплиты и т.п.);

- приготовление органических и органо-минеральных удобрений, стуктурообразователей для естественных и искусственных почв,

- гербицид при возделывании некоторых культур (бобовых).

- сырье для производства фенола, уксусной и щавелевой кислот.

- добавка в асфальтобетоны (приготовление лигнино-битумных смесей и пр).

Лигносульфонаты

- в химической промышленности — в качестве стабилизатора, диспергатора, связующего в производстве брикетированных средств защиты растений;

- в нефтедобывающей промышленности — в виде реагента для регулирования свойств буровых растворов;

- в литейном производстве — в качестве связующего материала формовочных смесей, добавки к противопригарным краскам;

- в производстве бетонов и огнеупоров — в качестве пластификатора смесей;

- в строительстве для укрепления низкопрочных материалов и грунтов, а также для обеспыливания покрытий дорожных покрытий, в качестве эмульгатора в дорожных эмульсиях;

- в сельском и лесном хозяйстве для противоэррозиооной обработки почв;

- в качестве сырья для производства ванилина.

- добавка для гранулирования пылящих материалов, антислеживатель

Сульфатный лигнин

Представляет собой раствор натриевых солей, характеризующихся высокой плотностью и химической стойкостью. Сульфатный лигнин в сухом виде представляет собой порошок коричневого цвета. Размер частиц лигнина, колеблется в широком интервале от 10 (и менее) мкм до 5 мм. Он состоит из отдельных пористых шарообразных частиц и их комплексов с удельно поверхностью до 20 м2/г.

Термическая обработка сульфатного лигнина вызывает его разложение с образованием летучих веществ начиная с температуры 190 оС.

Сульфатный лигнин отнесен к практически нетоксичным продуктам, применяемый в виде влажной пасты не пылит и не пожароопасен.

- сырье для производства фенолоформальдегидных смол и пластиков;

- связующее для бумажных плит, картонов, древесностружечных и волокнистых плит ;

- добавка — модификатор каучуков и латексов;

- стабилизатор химических пен;

- пластификатор бетонов, керамических и огнеупорных изделий;

- сырье для производства активных осветляющих углей » типа коллактивита».

Литература о лигнине и его применениях

Лигнину и техническим лигнинам посвящена очень большая литература ( десятки книг, сотни диссертационных работ и тысячи журнальных статей) на всех основных языках. Многие из них доступны и в интернете, см. например, «Лигнин» статья в Википедии http://en.wikipedia.org/wiki/Lignin или http://de.wikipedia.org/wiki/Lignin

Для получения первого впечатления можно использовать, например, следующие имеющиеся в сети книги:

Химия лигнина, Ф.Э. Браунс, Д.А. Браунс, М. Лесная промышленность, 1964

Химия древесины и целлюлозы В.М.Никитин, А.В.Оболенская, В.П. Щеголев М. Лесная промышленность, 1978

Переработка сульфатного и сульфитного щелоков, под ред. П.Д. Богомолова и С.А. Сапотницкого, М. Лесная промышленность, 1989

Конструкционные материалы из лигнинных веществ, В.А. Арбузов, М. Экология, 1991

Примечание . Существующие технологии переработки и делигнификации целлюлозного сырья связаны с большими капиталовложениями и не вполне совершенны с точки зрения экологии и др. факторов. Ученые давно изыскивают другие, более эффективные способы организации целлюлозных и биохимических производств, но пока эти разработки не нашли широких промышленных применений.

Многие противоречивые проблемы развития биохимических производств как в капле воды отражаются в проблеме Байкальского ЦБК, где идет многолетняя борьба за закрытие комбината. Возможно, что комбинат будет закрыт. Конечно, многие жители нашей страны хотели бы жить в столь же экологически чистом месте, как Прибайкалье и пить такую же чистую воду как из Байкала.

К сожалению, это невозможно и не скоро будет возможно даже теоретически. На протяжении последних 100-150 лет освоенная территория нашей страны по разным причинам загрязняется быстрее, чем позволяют ее возможности к самоочищению. В какой то степени это плата за экономический прогресс, а в какой то — расплата за легкомыслие или жадность руководителей.

Уровень потребления и производства целлюлозы, бумаги и др. продуктов биохимии считаются для крупных стран важнейшими показателями развитости экономики в целом. Разумеется не биохимики вносят решающий вклад в загрязнение природы разнообразными отходами и вредными веществами, но там где есть крупные биохимические предприятия их вклад в загрязнение атмосферы и водных ресурсов может быть весьма существенным.

Очевидно, что руководители лесохимической подотрасли на протяжении десятилетий вполне успешно шантажировали государство; кажется что это явление продолжается и сейчас. Заложниками, как всегда, становятся работники предприятий, местные жители и «братья наши меньшие». Закрытие и перепрофилирование Приозерского ЦБК уже принесло заметное улучшение экологии Ладожского озера, однако большое количество приозерцев остаются без работы и по сей день, а город Приозерск находится в депрессивном состоянии.

Отрицать возможность использования лигнина в промышленности и сельском хозяйстве было бы неправильно. Десятилетиями сотни научных организаций во всем мире занимаются исследованиями и разработками в области утилизации свежеизвлеченного и хранимого лигнина. Многие из них в разные годы уже внедрены в промышленности. Дополнительную актуальность эти работы получают в свете возросшего в последние годы интереса к решению экологических проблем и к промышленному использованию всей гаммы растительных ресурсов (biorefinery).

Скорее всего решить проблемы рационального развития биохимических производств без государственного внимания не удастся, ибо рынок головы не имеет, а его нервные узлы как у дождевого червяка расположены в желудке. Что, собственно говоря, в очередной раз доказал «начавшийся в 2008 г.» экономический кризис. Произошел ли он при помощи знаменитой невидимой его руки или другого сокрытого члена значения не имеет.

Источник: www.c-a-m.narod.ru

Материалы с применением гидролизного лигнина и отходов целлюлозно-бумажного производства

Применение гидролизного лигнина. Предприятия строительных материалов, расположенные вблизи гидролизных заводов, могут утилизировать лигнин — один из наиболее емких отходов лесохимии.

Гидролизный лигнин получают при переработке древесины хвойных и лиственных пород гидролизом разбавленной серной кислотой. Выход лигнина в зависимости от вида древесины составляет 17—32%, его образуется ежегодно около 5 млн т.

Гидролизный лигнин представляет собой природное высокомолекулярное вещество с разветвленными макромолекулами, образовавшимися при полимеризации спиртов ароматического ряда. Он имеет молекулярную массу около 11 000, нерастворим в воде и органических растворителях. Этот рыхлый продукт с размером кусков до 40 см имеет коричневый цвет и влажность до 70%. При нагревании до температуры 400—600 °С в парогазовой среде он распадается с выделением 40—50% угля (полукокса), 13—20% смолы, 15—30% надсмоль-ной воды, небольшого количества жидких (ацетона, метилового спирта) и газообразных продуктов (СО, С02, этилена).

Сейчас сложились следующие основные направления применения гидролизного лигнина: как топливно-выгорающей добавки в производстве керамических материалов; заменителя опилок в строительных изделиях; сырья для получения феноллигниновых полимеров; пластификатора и интенсификатора измельчения.

Опыт работы ряда кирпичных заводов позволяет считать лигнин эффективной выгорающей добавкой. Он хорошо смешивается с другими компонентами шихты, не ухудшает ее формовочных свойств и не затрудняет резку бруса. Его применение наиболее продуктивно при сравнительно небольшой карьерной влажности глины.

Запрессованный в сырец лигнин при сушке горит. Горючая часть лигнина полностью улетучивается при температуре 350—400 °С, зольность составляет 4—7%. Для обеспечения кондиционной механической прочности обыкновенного керамического кирпича лигнин следует вводить в формовочную шихту в количестве до 20—25% ее объема. Обладая высокой дисперсностью, лигнин не требует, в отличие от большинства других видов выгорающих добавок, измельчения.

При использовании обычных древесных опилок в кирпиче часто образуются крупные незамкнутые поры. Причиной их появления является то, что такие многозольные добавки как сланцы, бурый уголь, изгарь, не сгорают полностью из-за трудного доступа воздуха в заполненные золой поры кирпича, а использование лигнина в сочетании с этими добавками устраняет или ослабляет эти недостатки.

Лигнин может быть использован как порообразующая добавка в производстве теплоизоляционных и легких конструкционных керамических изделий. Также он может применяться вместо опилок в производстве аглопорита. При введении лигнина улучшаются гранулометрический состав шихты (она более интенсивно и равномерно спекается) и условия охлаждения аглопорита на агломерационной машине. Добавка лигнина, увеличивая газопроницаемость шихты, тем самым снижает разрежение в вакуум-камерах ленточной агломерационной машины на 200—400 Па. Введение в шихту лигнина увеличивает пористость готового продукта за счет образования мелких замкнутых пор с тонкими перегородками, что позволяет снизить среднюю плотность аглопоритового щебня на 150—180 кг/м3, уменьшить расход угля на 20—25% и одновременно повысить приведенную прочность (отношение прочности к квадрату средней плотности).

Доказана возможность применения лигнина в качестве заполнителя ксилолитовых плит и других изделий.

Гидролизный лигнин может быть использован в дорожном строительстве в качестве наполнителя асфальтовых бетонов и сырья для производства лигниновых вяжущих. Асфальтовый бетон, наполненный лигнином, по основным показателям не уступает бетону, наполненному известняковым порошком.

Лигниновые вяжущие состоят из двух компонентов: жидкой углеводородной фракции и продукта крекинга в ней — гидролизного лигнина. Термический распад лигнина происходит при 300—310 °С. В зависимости от вида жидкого компонента и его вязкости соотношение между лигнином и углеводородной фракцией находится в пределах 1:2—1:7,5.

В основе технологии лигниновых вяжущих ( 4.8) лежит способ модификации жидкой углеводородной фракции продуктами термического распада лигнина. В зависимости от вида жидкого компонента и его вязкости соотношение между лигнином и углеводородной фракцией находится в пределах от 1:2 до 1:7,5.

Технология лигнинового вяжущего включает следующие операции: обезвоживание части каменноугольной смолы (25—35%) в специальном котле при нагреве до 240 °С; подачу смолы в реактор и разогрев ее до 300—310 °С; загрузку лигнина в реактор и нагрев смеси до 310 °С при перемешивании; крекирование лигнина при 310—320 °С в течение 1 ч; диспергирование продукта крекинга путем перекачки насосом в течение 15—20 мин; подачу в реактор остальной части каменноугольной смолы, разогретой до 90—110 °С, и смешивание ее с продуктом крекинга; перекачку вяжущего в котел и перемешивание его с конденсатом, собранным при разогреве смолы и крекинге лигнина.

Для производства дорожных вяжущих предложено нагревать гидролизный лигнин в растворителе при температуре 310—320 °С в течение 50—60 мин при хорошем перемешивании. В качестве растворителей для этого процесса могут служить каменноугольные дорожные маловязкие дегти, смолы, нефтяные гудроны, мазут, сланцевые смолы, смолы пиролиза нефтяных фракций, отходы лавсанового производства. В зависимости от вида растворителя и его вязкости соотношение между количествами лигнина и растворителя находится в пределах от 1:2,9 до 1:7,5. Количество растворителя выбирается таким, чтобы температура размягчения продукта термопластификации была не выше 140-160 °С.

При получении лигниновых вяжущих для термопластификации лигнина используют каменноугольную смолу или жидкие каменноугольные дегти Д-1— Д-4. Лигниновые вяжущие отличаются хорошей адгезией, превосходят по этому показателю каменноугольные дегти и рекомендуются к применению в дорожных смесях для нижних и верхних слоев покрытий.

Бетоны на основе лигнино-гудронового и лигнино-смоляного вяжущих по ряду свойств превосходят асфальтобетоны (табл. 4.3). При использовании одинаковых каменных материалов бетон на лигнино-вом вяжущем обладает повышенной водоустойчивостью, меньшим значением показателя прочности при 0 °С, высокими адгезионными свойствами.

Экономическая эффективность применения лигниновых вяжущих обусловлена более низкой стоимостью исходных компонентов и повышенной долговечностью дорожных покрытий.

Имеется положительный опыт получения связующих на основе лигнина для теплоизоляционных материалов.

Значительный интерес представляет опыт получения связующих на основе технических лигносульфонатов (ЛСТ) и лигниновых отходов для производства теплоизоляционных материалов. Для изготовления теплоизоляционных материалов из вспученного перлита и других заполнителей требуется большое количество дефицитных связующих. В МИСИ им. В.В.

Куйбышева было предложено использовать лигнин, переведенный в водорастворимое состояние в процессе сульфитной варки целлюлозы, в виде водного раствора лигносульфоновых кислот и их солей с примесью золы и редуцирующих веществ. Процесс конденсации лигнина ускоряется в кислой среде и при повышенных температурах.

Для создания вяжущего использованы многоосновные кислоты, в частности, серная и ортофосфорная в количестве 5—20%, образующие ковалентные связи между различными частями макромолекул лигносульфонатов в процессе этерификации гидроксильных групп. Оптимальная температура отверждения составляет 220 °С. Для улучшения адгезии к наполнителю в состав связующего целесообразно вводить поверхностно-активные вещества (ГКЖ-10, ГКЖ-11). Полученный полимер обладает хорошей водостойкостью. Было установлено также, что для повышения когезионной прочности полимера целесообразно в состав вяжущего вводить олигомеры синтетических смол.

На основе лигнинового вяжущего и перлита освоено производство теплоизоляционного материала — лигноперлита.

По физико-механическим и техническим свойствам лигноперлит не уступает эффективным теплоизоляционным материалам этого класса. Средняя плотность лигноперлитовых плит и скорлуп — 130— 250 кг/см3; предел прочности при сжатии — 0,2—1 МПа, при изгибе — 0,1—0,8; водопоглощение — 4—10% по объему; коэффициент размягчения — 0,8—0,85; морозостойкость—не менее 25 циклов, теплопроводность — 0,04—0,08 Вт/(м°С).

В зависимости от содержания связующего лигноперлит относится к группам несгораемых и трудносгораемых материалов. Лигноперлит при содержании связующего не более 7% относится к несгораемым материалам, а не более 20% — к трудносгораемым. Содержание связующего в формовочной массе 5— 20%. На 1 м3 теплоизоляционного материала расходуется в среднем (кг): лигносульфонатов — 14, фенолоспиртов — 2, ГКЖ-10 — 0,8 и ор-тофосфорной кислоты — 3,2.

Плиты выпускают длиной 1, шириной 0,5, толщиной 0,04—0,06 м. Их используют в качестве теплоизоляционного слоя по профилированному металлическому настилу без устройства стяжки под рулонную кровлю, а также в 3-слойных железобетонных стеновых панелях. Установлена эффективность применения лигноперлита в качестве термовкладышей в однослойных керамзитобетонных панелях. Этот материал может служить и тепловой изоляцией оборудования при температуре до 200 °С.

Лигноперлитовые плиты изготавливают по полусухой технологии, которая включает: перемешивание связующего с перлитовым песком; формование изделий из сырьевой смеси при удельном давлении 0,2— 0,5 МПа и их тепловую обработку при 220 °С. В отличие от традиционных технологий изготовления перлитовых теплоизоляционных изделий, предусматривающих сушку до 24 ч, хорошая смачиваемость связующим поверхности перлитового песка позволяет снизить влажность сырьевой смеси и сократить продолжительность тепловой обработки до 1,5—2 ч.

Практический интерес представляет использование лигнина вместо формальдегида при получении полимеров фенолоальдегидного типа. Поликонденсацию фенола с лигнином выполняют при нагревании в присутствии серной кислоты. По основным свойствам фенол-лигниновые полимеры, изготавливаемые в виде жидких резольных и твердых новолачных смол, близки к фенолоформальдегидным.

Жидкие смолы используются в производстве древесностружечных плит, слоистых пластиков и фанеры. Также из феноллигниновых смол изготавливают литьевые формы. На основе твердых смол новолачного типа могут приготавливаться пресс-порошки для получения вентиляционных решеток, электроарматуры, плитки для облицовки стен и покрытия пола.

В производстве цемента лигнин можно использовать как пластификатор сырьевого шлама и интенсификатор измельчения сырьевой смеси и цемента. Дозировка лигнина в этом случае составляет 0,2— 0,3%. Разжижающее действие гидролизного лигнина объясняется наличием в нем веществ фенольного характера, снижающих вязкость известняково-глинистых суспензий. При помоле лигнин уменьшает слипание мелких фракций материала, а также препятствует их налипанию на мелющие тела.

Гидролизный лигнин может быть использован в качестве наполнителя пластмасс, резинотехнических изделий, линолеума и др. Для достижения низкой влажности (до 10%) лигнина перспективно совмещение сушки с измельчением. Разработан и применяется метод струйной сушки и измельчения лигнина. Влажный лигнин, пройдя сепарацию, подается в противоточную струйную мельницу, где захватывается потоками перегретого пара при температуре 400 °С и давлении 0,7 МПа. В камере смешения мельницы при столкновении потоков лигнина происходит его сушка и измельчение.

Рациональному использованию лигнина и других мелкозернистых и слабоструктурированных материалов способствует их брикетирование — окускование при давлениях прессования от 15 до 150 МПа. Для брикетирования лигнина и подобных ему материалов эффективно применение валковых прессов высокого давления ( 4.9, 4.10).

Применение отходов целлюлозно-бумажного производства. К этому виду сырья относятся осадки сточных вод целлюлозно-бумажного производства после первичной очистки — скоп. Минеральная часть скопа составляет свыше 50% и содержит до 90% каолина. Органические включения представлены в основном целлюлозными волокнами.

Скоп является эффективной добавкой при производстве аглопори-тового гравия на основе зол ТЭС. Он, обладая низкой кажущейся плотностью, высокими сорбционными свойствами и пластичностью, улучшает условия комкования зольной шихты и способствует увеличению прочности как влажных, так и сухих сырцовых гранул.

Испытания этого заполнителя в бетоне показали, что на его основе могут быть получены легкие бетоны классов В12,5—В20 со средней плотностью от 1350 до 1800 кг/м3 при расходе цемента соответственно от 215 до 435 кг на 1 м3 бетона.

Скоп может быть использован в качестве заполнителя конструкционно-теплоизоляционного легкого бетона (скопобепгон). Скопобетонная масса приготавливается в смесителях принудительного действия путем перемешивания портландцемента и влажного скопа без добавления воды. Уплотнение массы осуществляется трамбованием или прессованием при удельном давлении 0,08—0,12 МПа.

Режим твердения — естественная или искусственная сушка. На основе ско-побетона можно изготавливать стеновые блоки с классом по прочности не менее В1,2, средней плотностью 600—700 кг/м3, теплопроводностью 0,15 Вт/(м • °С) и морозостойкостью до F35 и более. Расход портландцемента для изготовления скопобетонных блоков составляет 220—230 кг/м3 и может быть доведен до 180—200 кг/м3 за счет введения добавки золы-уноса.

Скоп можно использовать в производстве теплоизоляционных волокнистых плит с применением как органических, так и неорганических вяжущих. Экспериментально-конструкторское бюро ЦНИИСК им. В.А.

Кучеренко разработало составы для изготовления теплоизоляционных материалов, включающие скоп — 60—90%, вспученный перлит 8—20%, фтористый натрий 0,5—2,5%, и связующее — продукт совместной нейтрализации ортофосфорной кислоты, мочевины, формалина 1 — 12%. Показана возможность применения в качестве связующих глины, фторангидритового вяжущего. Теплоизоляционные плиты на основе скопа имеют среднюю плотность 300—400 кг/м3, прочность при изгибе 0,17—0,24 МПа и прочность при сжатии 3,5— 5 МПа, водопоглощение 20—60% по массе и теплопроводность 0,063— 0,087 Вт/(м • °С).

Разработаны также теплоизоляционные материалы на основе активного ила. Последний, так же, как и скоп, относится к многотоннажным отходам целлюлозно-бумажной промышленности. Активный ил образуется при вторичной биологической очистке сточных вод и представляет собой белково-углеводный комплекс. Активный ил может служить пластифицирующей добавкой для дисперсных систем на основе вяжущих веществ и связующим компонентом в смесях из органических волокон.

Производство теплоизоляционных изделий на основе смеси скопа и избыточного активного ила включает следующие основные процессы: уплотнение смеси скопа и активного ила до концентрации 2,5—4%; смешивание отходов с перлитовым песком и гидрофобиза-тором в гидросмесителе; формование плит в вакуум-прессе с влажностью 90% или на конвейере с влажностью 87%; их сушку в тоннельных сушилках при температуре 150—230 °С до влажности 2—5%. Готовые изделия имеют предел прочности при изгибе не менее 0,3 МПа, среднюю плотность не более 200 кг/м3, водопоглощение не выше 70% по массе и теплопроводность 0,051 Вт/(м • °С).

Источник: www.bibliotekar.ru

Лигнин: что это такое, основные свойства и направления использования. Лигнин гидролизный

Лигнин (от латинского lignum – дерево) – сложный ароматический полимер природного происхождения. Вещество входит в состав растений и является продуктом биосинтеза. Является самым распространенным полимером на Земле, после целлюлозы, и играет важную роль в природном круговороте углерода.

Считается, что лигнин возник в ходе эволюции, когда наземный образ жизни пришел на смену водному. Он подобно хитину у членистоногих, призван обеспечивать жесткость и устойчивость стеблей и стволов растений. Сегодня мы с вами подробнее узнаем, что это такое лигнин и как он используется в современной промышленности.

Краткая характеристика

Основными компонентами растительной ткани являются целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин. В древесине хвойных деревьев содержится до 38 % этого вещества, в лиственных породах дерева – до 25 %, а в соломе злаков – до 20 %. Лигнин располагается в стенках клеток и межклеточном пространстве, скрепляя целлюлозные волокна. Вместе с гемицеллюлозой он призван обеспечивать механическую прочность стволов дерева. Кроме того, природный полимер отвечает за герметичность клеточных стенок (для питательных веществ и воды) и определяет окраску одревесневевшей ткани. Лигнин химически и физически прочно инкорпорирован в структуру растительной ткани, поэтому выделение его оттуда промышленным путем представляет весьма непростую инженерную задачу.

Классификация

Обычно различают протолигнин – полимер, содержащийся в естественной форме внутри растения, и его технические производные, которые получают путем извлечения из растительной ткани, с помощью различных физико-химических методов. Данное вещество не производят специально, его получают как отход биохимического производства. В ходе физико-химического воздействия на лигнин, его молекулярная масса уменьшается в разы, а реакционная активность увеличивается.

В гидролизной промышленности получают гидролизный лигнин, который еще называют порошковым.

При производстве целлюлозы образуются формы полимера, растворимые в воде. Варка целлюлозы производится в основном по двум технологиям: сульфатной (щелочной) и сульфитной (кислотной). Щелочной метод более распространен. Лигнин, полученный на сульфатном производстве, называется соответственно сульфатным и утилизируется главным образом в энергетических установках целлюлозных предприятий. Ну а полимер, полученный в сульфитном производстве, образуется в виде растворов лигносульфонатов, одна часть которых скапливается в специальных хранилищах, а другая – уходит в сточные воды.

В иностранной литературе можно встретить информацию о разделении лигнина на бессернистый и сернистый. Первый тип, по сути, представляет собой гидролизный полимер, а второй – полимер, полученный на целлюлозном производстве.

Предприятия, получающие лигнин как побочный продукт, как правило, занимаются его утилизацией. Тем не менее гидролизный и сульфатный лигнин, а также лигносульфонаты, можно встретить на рынке как отдельную товарную позицию. Наиболее распространенным товаром, в основе которого лежит данное вещество, являются топливные брикеты. Стандартов на технические лигнины нет, поэтому предприятия, покупающие их, выдвигают собственные параметры качества.

Формула и свойства

С химической точки зрения лигнин является условным и обобщенным понятием. Подобно тому, как не бывает одинаковых людей, не существует одинаковых полимеров. Принято полагать, что в состав лигнина входят атомы углерода, водорода и кислорода. Лигнины, полученные из разных растений, могут в значительной степени отличаться по химическому составу. Вещество имеет неопределенно большую молекулу и множество различных функциональных групп.

В нормальных условиях, вещество плохо растворимо как в воде, так и в органических растворителях. В окружающей среде оно может участвовать в большом количестве различных превращений и реакций. Лигнин считается биологически активным. При повышенном давлении, он проявляет пластические свойства, особенно во влажном состоянии.

Утилизация в природе

Данный природный полимер практические не усваивается в процессе пищеварения у высших животных. В естественной среде за его переработку отвечают всяческие грибы, насекомые, бактерии и земляные черви. Главная роль в этом процессе досталась грибам-базидиомицетам. К таковым относятся виды, живущие на деревьях (живых или мертвых) и перерабатывающие опавшие листья. Среди них есть даже съедобные грибы: вешенка, опенок, шампиньон.

Лигнин деградирует под действием оксидоредуктаз – внеклеточных ферментов грибов. К ним относятся главным образом лининолитические пероксидазы (лигнин- и Mn-пероксидаза) а также внеклеточная оксидаза (лакказа). Кроме того, в лигнинолитический комплекс грибов входят вспомогательные ферменты, продуцирующие перекись водорода, и активные ферменты кислорода.

Главным продуктом разложения лигнина в природных условиях является гумус. Декомпозиция вещества в природе происходит в присутствии таких элементов растительной ткани, как целлюлоза и гемицеллюлоза.

Экономическое значение

Ежегодно, в мире получают порядка 70 млн тонн технического лигнина. Несмотря на то что его считают ценным химическим сырьем, сбыт вещества налажен очень слабо. Кроме того, из-за отсутствия выгодной технологии производства, использование данного полимера экономически не целесообразно.

К примеру, разложение лигнина на менее сложные химические соединения (бензол, фенол и прочие), обходится дороже, чем синтез этих соединений из нефти и газа. Статистика International Lgnin Institute показывает, что в мире, на сельскохозяйственные, промышленные и прочие нужды идет лишь 2 % технических лигнинов. В основном они идут на производство пеллет из лигнина, удобрений и прочей малотоннажной продукции. Остальные 98 % или сжигаются на энергетических установках, или просто хоронятся в могильниках.

Трудность промышленной переработки лигнина связана со сложностью его природы, большой вариативностью структурных звеньев и их связей, а также нестойкостью полимера перед химическим и термическим воздействием. В отходах предприятий содержится не природный полимер, а лигниносодержащие вещества, или смеси веществ, которые имеют большую химическую и биологическую активность. Без примесей также не обходится.

Считается, что возле хранилищ лигнина не желательно жить. Вещество легко воспламеняется и хорошо горит, с выделением азотистых, сернистых и прочих неприятных соединений. Тушение хранилищ затрудняется их крупными габаритами и особенностями горения полимера. Некоторые исследования подтвердили мутагенную активность вещества. Таким образом, есть все основания утверждать, что технические лигнины в народнохозяйственном балансе представляют внушительную, постоянно растущую отрицательную величину.

Гидролизный лигнин

Этот вид полимера представляет собой порошкообразное аморфное вещество, плотность которого колеблется в пределах 1,25-1,45 г/см 3 , а окраска меняется от кремового до коричневого. Гидролизный лигнин обладает специфическим запахом. Его молекулярная масса может изменяться от 5 до 10 тысяч. В гидролизном лигнине содержится от 40 до 88 % собственно лигнина. Оставшаяся доля делиться на: трудногидролизуемые полисахариды (13-45 %); смолистые вещества, а также вещества лигногуминового комплекса (5-19 %); и зольные элементы (0,5-10 %).

Гидролизный лигнин нетоксичен. Он имеет хорошую сорбционную способность. В сухом виде представляет хорошо горючее, а в распыленном – взрывоопасное вещество. Воспламенение полимера происходит при температуре 195 °С, а самовоспламенение — 425 °С.

Область применения гидролизного лигнина довольно широка:

- Производство топливных брикетов.

- Производство топливного газа, в том числе в газопоршневых генераторах, с выработкой электроэнергии.

- Переработка лигнина в биотопливо.

- Производство восстановителей для металла и кремния, в виде брикетов.

- Сорбенты на основе лигнина, очищающие городские и промышленные стоки, нефтепродукты, тяжелее металлы и прочее.

- Производство углей, в том числе активированных.

- Сорбенты для медицины и ветеринарии («Полифепан» и прочие).

- Сырье для синтеза нитролигнина, который применяется для снижения вязкости глинистых растворов, используемых во время бурения скважин.

- Преобразователи в производстве кирпичей и прочих керамических изделий.

- Наполнитель для композитных материалов и пластмасс.

- Производство удобрений из лигнина (органических и органоминеральных), а также гербицидов при возделывании бобовых культур.

- Производство кислот (уксусная и щавелевая) и фенола.

- Добавка к асфальтобетонам.

Лигносульфонаты

Представляют собой сульфопроизводные лигнина, которые растворимы в воде и образуются во время сульфатной делигнификации древесины. Это натриевые соли лигносульфоновых кислот в смеси с примесями минеральных и редуцирующих веществ.

Промышленные лигносульфонаты получают при упаривании обессахаренного сульфитного щелока. Они выпускаются в виде твердых или жидких концентратов сульфитно-спиртовой барды, с молярной массой от 200 до 60 000. Вещества обладают высокой поверхностной активностью, поэтому их используют как ПАВ (поверхностно-активные вещества).

Основные области применения:

- Химическая промышленность. В виде стабилизаторов, диспергаторов и связующих веществ, в производстве брикетированных средств для защиты растений.

- Нефтедобывающая промышленность. Как реагент для регулировки параметров буровых растворов.

- Литейное производство. В качестве связующего компонента для формовочных смесей и добавки к краскам с противопригарными свойствами.

- Производство бетона и огнеупоров. Как пластификатор смеси.

- В строительстве. С целью придания материалам и грунтам лучших прочностных характеристик и в качестве эмульгатора для дорожных смесей.

- Сельское и лесное хозяйство. Для защиты почв от эрозии.

- Производство ванилина. В качестве сырья.

Сульфатный лигнин

Данный вид природного полимера представляет собой раствор солей натрия, который имеет высокую плотность и химическую стойкость. В сухом виде, порошкообразное вещество обладает коричневой окраской. Диаметр частиц может колебаться в довольно широком приделе – 10 мкм-5 мм. Порошок состоит из отдельных частиц шаровидной формы и их комплексов.

Плотность сульфатного лигнина составляет 1300 кг/м 3 . Вещество растворяется в: водных растворах гидроксидов щелочных металлов, диоксине, водных растворах аммиака, этиленгликоле, фурфуроле, пиридине и диметилсульфоксиде. При термической обработке полимер разлагается с образованием летучих веществ. Вещество считается практически нетоксическим продуктом. Его применяют в виде увлажненной пасты.

Направления использования лигнина (сульфатного):

- Сырье в производстве пластиков и фенолоформальдегидных смол.

- Связующее. Лигнин в качестве клея используется в производстве картонов, а также бумажных, волокнистых и древесно-стружечных плит.

- Добавка-модификатор для каучука и латекса.

- Стабилизатор для химических пен.

- Пластификатор для бетона, а также огнеупорных и керамических изделий.

- Сырье в производстве осветляющих углей.

Перспективы

Узнав, что это такое лигнин, немного поговорим о перспективах его промышленного использования. Технология переработки и делигнификации целлюлозосодержащего сырья связана с крупными капиталовложениями и не совсем благоприятна с точки зрения экологии.

Ученые всего мира уже давно трудятся над созданием высокоэффективных способов организации целлюлозного и биохимического производства, но их разработки пока еще не нашли широкого применения. Тем не менее множество наработок в области утилизации свежего и хранимого лигнина в разные годы были внедрены в промышленность. Особую актуальность эти вопросы получают в свете нарастающего интереса к борьбе с экологическими проблемами и использованию всего спектра растительного сырья. Таким образом, отрицать перспективу использования лигнина в промышленном и сельскохозяйственном секторе было бы неправильно.

Уровень производства и потребления целлюлозы и прочих продуктов биохимии, для крупных стран считается важнейшим показателем экономического развития. Конечно же, решающий вклад в ухудшение экологической ситуации вносят не биохимики. Тем не менее в местах, где работают такие предприятия, их роль в загрязнении окружающей среды может быть весьма существенной.

Заключение

Сегодня мы с вами ответили на вопрос: «Лигнин: что это такое?» В качестве резюме можно отметить, что лигнином называют ароматический полимер природного происхождения, который входит в состав растений и является продуктом биосинтеза. Формы вещества, получаемые в гидролизной и целлюлозной промышленности, нашли широкое применение. Тем не менее вопрос с полноценной переработкой технических лигнинов пока еще не решен.

Источник: www.syl.ru

Лигнин

Лигнинами называют группу сложных ароматических полимерных соединений. Лигнин – вещество натурального происхождения. Встречается во всех растениях, имеющих твёрдую структуру. Именно это вещество отвечает за одеревенение клеточных структур, растительных волокон, и в конечном итоге растений. Больше всего лигнина в деревьях (на латыни «lignum» означает «дерево»).

Меньше – в кустарниках (джут) и травянистых растениях (лён) – соответственно. В грибах, мхах и водорослях лигнинов нет вообще.

В естественном состоянии в растениях лигнин связан с целлюлозой и образует с ней структуру подобную по физико-механическим свойствам железобетону (в первую очередь – прочностью).

Структура «лигнин + целлюлоза». Лигнин подобен бетону, микроволокна целлюлозы – арматуре.

В контексте строительства срубов о лигнине вспоминают, поскольку он содержится в пеньке, льне и джуте, в пакле и полотне из этих растений, то есть в материалах, которые используют при конопачении межвенцевых щелей.

В джутовой пакле лигнина в разы больше, чем в льняной. Порой, эту особенность джута выставляют как преимущество: мол, благодаря высокому содержанию лигнина джут со временем одеревенеет в щелях и образует однородную массу, которая плотно «срастётся» с древесиной бревен. Однако это не так.

Во-первых, ни в джутовой, ни в другой пакле со временем лигнина больше не станет, для его образования нужно, чтобы растение было живым.

Во-вторых, естественный лигнин, содержащийся в джутовой и т.п. пакле в однородную массу не склеится, он работает только на клеточном уровне, и «работа» его уже завершена, поскольку эти самые клетки уже мертвы и никаких биохимических процессов в них не протекает.

Лигнин, тем не менее, отвечает за твёрдость и ломкость материала. Плотно законопаченная джутовая пакля образует более твёрдый и прочный слой. Однако ломкость материала может проявиться недостатком, поскольку сруб понемногу «ведёт» в течение всего срока эксплуатации, и незаметные сдвиги будут постепенно разрушать малопластичный слой джутовой пакли.

Стопроцентное джутовое полотно (войлок) вообще не производят, поскольку ломкость джута из-за высокого содержания лигнина не позволяет этого сделать технологически. Проблему решают, добавляя лён, в котором лигнина меньше. Большинство войлочных уплотнителей содержат лён и джут 50/50%.

Бактерицидные, биозащитные свойства натурального лигнина не выражены, то есть говорить о них особо и как-то подчёркивать нет смысла. Однако лигнин обладает гидрофобными свойствами, и в этом смысле джутовая пакля, пожалуй, имеет преимущество перед льняной или пеньковой.

Сравнительная характеристика состава волокон лубяных растений.

Источник: www.srub-info.ru