Как указывалось, архитектура была ведущим искусством Древнего Рима. Если для Греции главным типом архитектурного сооружения был храм, то в римской архитектуре основное место занимали сооружения, воплощавшие идеи могущества римского государства, а позже императора, отвечавшие потребностям рабовладельческой верхушки и направленные на завоевание популярности у свободного населения городов: форумы, триумфальные арки, амфитеатры, термы, базилики, дворцы и виллы, инженерные сооружения, обслуживавшие города римской державы и прежде всего — гигантский центр метрополии, город Рим. Строительная техника поднимается на большую высоту, развивается инженерное искусство, использующее достижения эллинистической науки. Создаются грандиозные акведуки, подающие воду на десятки километров (акведук Аппия Клавдия, 311 г. до н.э.), дороги (Виа Аппиа, 312 г. до н.э.), мосты, сточные каналы (Клоака Максима в Риме).

Город как общее. Оксана Шаталова. Монументальное искусство 60-80-х

Аппиева дорога (Виа Аппиа). Начата постройкой в 312 г. до н. э.

На рубеже 3 — 2 вв. до н.э. входит в употребление новый строительный материал — водоупорный и чрезвычайно прочный римский бетон, составными частями которого были известковый раствор, вулканический песок (пуццолана) и щебень. Вначале бетон применялся при строительстве дорог, затем он получил широкое распространение в строительстве зданий и не только удешевил строительство, но и способствовал возникновению новых конструкций — сводчатых перекрытий больших помещений, что, в свою очередь, вызвало новые архитектурные решения.

В 3 — 1 вв. до н.э. от простоты и суровости Древнего Рима не осталось и следа. Приток богатств из завоеванных стран способствовал развитию роскоши в среде господствующих классов.

В Рим широким потоком хлынули произведения греческого искусства. Римляне широко использовали достижения греческой архитектуры, но, обращаясь к тем или иным типам, композиционным приемам, архитектурным формам греческих построек, римляне коренным образом перерабатывали их. Так, например, созданная греками система архитектурных ордеров подучила у римлян в соответствии с новыми задачами, разрешавшимися в римском зодчестве, новое истолкование. В отличие от греческих архитекторов, для которых ордер был логическим выражением конструкции, римские архитекторы понимали ордер в основном как декорацию.

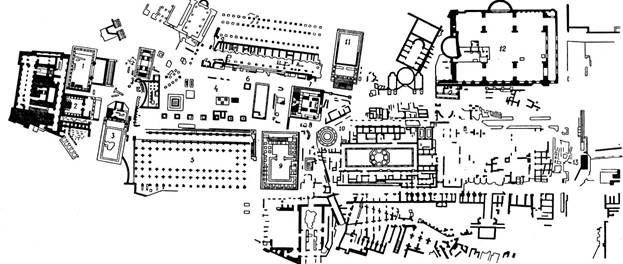

Форум Романум. План 1. Храм Согласия. 2. Храм Веспасиана 3. Храм Сатурна. 4. Форум Романум. 5. Базилика Юлил. 6. Храм Януса. 7. Храм Цезаря. 8. Арка Августа.

9. Храм Кастора и Поллукса. 10. Храм Весты. 11. Храм Антонина Пия и Фаустины. 12.

Базилика Максенция. 13. Арка Тита.

Древнейшим местным типом римского храма был, повидимому, круглый в плане храм. Таков круглый храм в Тибуре (Тиволи) 1 в. до н.э. Эта небольшая постройка стоит на высоком подиуме; круглая целла окружена 18 коринфскими колоннами легких, стройных пропорций. Храм чрезвычайно красиво поставлен среди скал и множества каскадов.

Монументальное искусство: как сохранить летопись нашей истории

Элементы архитектурного декора храма в Тибуре (фриз, кассеты плафона) свидетельствуют об изучении памятников эллинистической архитектуры. Расположенный на берегу Тибра храм (ранее считавшийся храмом Весты) на Бычьем рынке в Риме также имеет круглую форму.

Круглый храм на Тибре в Риме. 1 в. до н. э.

Наиболее характерен для римских храмов тип так называемого псевдопериптера, соединяющего в себе элементы греческого периптера с композиционными принципами этрусских храмов. К ранним сооружениям этого рода относится небольшой храм Фортуны Вирилис в Риме (1 в. до н.э.). Храм стоит на высоком подиуме, прямоугольная целла сдвинута вглубь, образуя глубокий портик с двумя рядами колонн перед входом; колонны, окружающие целлу с остальных трех сторон, как бы входят в ее стену, превращаясь в полуколонны. Лестница, расположенная перед портиком, акцентирует фасад здания. Храм выстроен в ионическом ордере.

В период поздней республики в Риме уже сложился тип театрального здания. К сооружениям этого типа относятся Большой театр в Помпеях, театр Помпея на Марсовом поле в Риме (55 — 52 гг. до н. э) и временный театр Марка Скавра, известный по описанию Плиния.

Принципиальным отличием римского театра от греческого было то, что римский театр представлял собой самостоятельное здание, а не вырубался в скале, как греческий; второй особенностью было наличие здания сцены, тогда как в греческом театре классической эпохи за сценической площадкой развертывался реальный ландшафт. Таким образом, внутреннее пространство римского театра было замкнуто, изолировано; греческий театр органически связан с природой, римский театр — в большей мере сооружение городского типа. Субструкции(Субструкции-подпорное сооружение, на котором возводилось здание. Широко применялись в архитектуре стран Передней Азии (в виде высоких платформ из насыпного грунта или из сырцового кирпича) и в римской архитектуре (нередко в виде сводчатых галлерей из камня, кирпича и бетона).),(в данном случае — система сводчатых галлерей) использовались как система фойе и способствовали быстрому заполнению и освобождению театра зрителями.

Амфитеатр, представлявший собой как бы соединение полукружий двух театров и предназначавшийся для различных зрелищ — травли зверей, гладиаторских боев и др., — был всецело римским изобретением и достиг наиболее полного развития в императорскую эпоху в амфитеатре Флавиев — Колизее (80 г.)

Гробница Цецилии Метеллы на Аппиевой дороге. 1 в. до н. э.

К монументальным сооружениям эпохи республики относятся гробницы римской Знати и римских богачей, располагавшиеся вдоль больших дорог за воротами Рима. Надгробия сооружались в виде саркофагов, столбов и обелисков.

Гробница Цецилии Метеллы, стоящая на Аппиевой дороге, относится к середине 1 в. до н.э. . Это монументальное сооружение в виде огромного цилиндра, покоящегося на квадратном основании (сторона которого равна 22,3м). Гробница, вероятно, завершалась венчающей частью в форме конуса. Постройка выполнена из бетонной массы, облицованной камнем, фриз и карниз — мраморные (зубцы, венчающие башню в настоящее время, — не античные, а, вероятно, средневековые). Этот памятник напоминает исконную форму этрусского надгробного памятника — тумулуса (кургана), причем окружавшая тумулус низкая каменная подпорная стена (крепида) в гробнице Цецилии Метеллы преобразована в мощный барабан, завершенный карнизом.

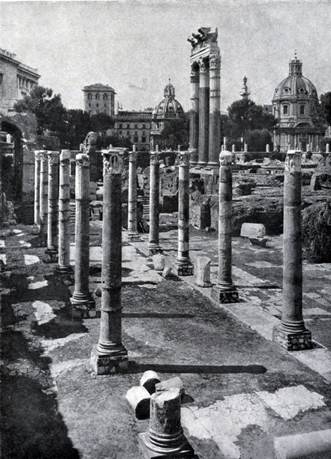

Римский форум (Форум Романум). На первом плане — базилика Юлия, далее в центре — три колонны храма Кастора и Поллукса, вдали арка Тита.

Центром деловой и общественной жизни Древнего Рима был римский форум (Форум Романум). Эта площадь с расположенными на ней храмами и общественными зданиями представляла собой комплекс, созданный по принципу свободной, живописной планировки.

Архитектура жилых домов эпохи республики лучше всего может быть прослежена в Помпеях, так как в Риме большинство домов этого времени было разрушено и на их месте выросли дома последующих эпох.

Источник: studopedia.ru

Монументальная архитектура

В истории архитектуры наступает момент очень большого значения, когда к жилой архитектуре присоединяется архитектура монументальная. Это так называемые мегалитические сооружения (с греческого: . ; — большой, . — камень), т. е. сооружения из больших камней. Они встречаются в самых различных странах: в Скандинавии, Дании, Франции, Англии, Испании, Северной Африке, Сирии, Крыму, на Кавказе, в Индии, Японии и др. Раньше думали, что они являются следами передвижения народа или расы, теперь выяснено, что мегалитические сооружения характерны для оседлого родового общества. Европейские мегалитические сооружения относятся ко времени около 5000–2000 лет до н. э. и позднее (каменный век закончился в Европе около 2000 г. до н. э.).

Одним из самых замечательных типов мегалитической архитектуры являются менгиры (кельтское слово, введенное в употребление только в XIX веке). Менгиром (рис. 16) называется отдельно стоящий на поверхности земли более или менее высокий камень. От эпохи родового строя в разных странах дошло до нас очень много менгиров, особенно много их осталось в Бретани (Франция). Во Франции официально закаталогизировано до 6000 менгиров. Из них самый высокий (Men-er-Hroeck, около Locmariaquer) достигает высоты 20,5 м, за ним идут менгиры высотой в 11 и 10 м.

Назначение менгиров точно не известно, так как их создал доисторический человек, т. е. человек, не имевший письменности и не оставивший о себе письменных сведений. Очень вероятно, что не все менгиры имели одно и то же назначение.

По-видимому, некоторые менгиры ставились в память выдающихся событий, например побед над врагами, другие — в память договоров с соседями или как пограничные знаки, третьи — в качестве дара божеству, причем некоторые из них, может быть, служили даже изображением божества. Ни одного из этих назначений нельзя доказать.

Однако несомненно, что большинство менгиров были памятниками, воздвигнутыми известному выдающемуся лицу. Это подтверждается особенно тем, что под многими менгирами находили единичные погребения. Процесс сооружения менгира, за отсутствием письменных источников, в точности не известен, но можно с большой долей достоверности о нем догадываться.

Камни, которые впоследствии превращали в менгиры, находили сравнительно недалеко от того места, где потом их ставили, и приблизительно в том виде, как они дошли до нас. Эти камни занесены были в места их нахождения ледниками, которые отесали их и придать им довольно правильную сигаровидную форму.

По-видимому, до места, где предстояло поставить менгир, камень катило при помощи деревянных бревен большое количество людей, с огромными усилиями толкая его перед собой. Потом поверхность камня слегка обрабатывалась при помощи каменных орудий (каменный век!).

Дошедшие до нас менгиры имеют обычно очень гладкую поверхность, что объясняется многовековой работой атмосферных осадков, но в момент их постановки менгиры носили на себе заметные следы грубой обработки каменными орудиями. Наглядное представление об их первоначальном наружном виде дают, например, камни, из которых сложены погребальные камеры дольменов и которые были в течение тысячелетий засыпаны землей кургана и откопаны в наше время, так что они сохранили свою первоначальную форму.

Докатив камень до мест назначения, его водружали в вертикальном положении. Это происходило: по-видимому, при помощи огромного числа людей приблизительно следующим образом: около лежачего камня вырывали яму соответственной глубины; затем при помощи тех же бревен постепенно приподнимали один конец камня так, чтобы другим своим концом он соскальзывал В яму, причем постепенно насыпали к поднимающемуся концу менгира холм, который облегчал работу. Когда таким образом удавалось поставить камень в яму в вертикальном положении, его засыпали, чтобы он сам стоял прочно, а вспомогательный холм срывали. Легко представить себе, какого колоссального труда и напряжения стоила людям эпохи родового строя в Европе установка менгира высотой в 20 м. при низком уровне их техники.

Можно сказать, что менгир является почти произведением природы. Он оставался почти таким, каким его находили в природе. В чем состоит человеческое творчество в менгире и можно ли говорить в этом случае об архитектурно-художественной композиции?

В менгире творчество человека состоит прежде всего в выборе камня данной формы среди всего разнообразия камней, встречающихся в природе. Выбирая сигаровидный камень, первобытный человек имел в виду общую композицию менгира, для которой совершенно не подходят другие камни. Кроме того, творчество человека в менгире состоит в том, что человек выбранный им в природе камень поставил вертикально. Этот момент является решающим.

Понять смысл вертикальной композиции менгира — значит объяснить менгир как архитектурно-художественный образ. В тех случаях, когда вертикальный камень поставлен в память какого-либо события, его вертикаль, контрастирующая с окружающим, является знаком, отмечающим это событие.

Так, например, в Библии рассказывается, что Иаков поставил камень как память о виденном им сне, когда ему приснилось, что он боролся с Богом. Но вертикаль менгира нужно понять главным образом в связи с основным значением менгира в качестве памятника над могилой выдающегося лица. Вертикаль — основная ось человеческого тела.

Человек — обезьяна, вставшая на задние лапы и утвердившая этим вертикаль как свою основную ось. Вертикаль является основным внешним признаком человека, который отличает его с точки зрения его внешнего вида от животных.

Когда дикари или дети рисуют человека, то они ставят вертикальную палочку, к которой пририсовывают голову, руки и ноги, в отличие от горизонтальных палочек, изображающих у них животных. Менгир является изображением вертикали — основной оси человеческого тела… является изображением человека, погребенного под ним. Но менгир является не простым изображением умершего человека, а изображением его в огромных размерах, достигающих 20 м. Погребенный под менгиром человек — выдающийся. Менгир лает в повышенных размерах монументализированное изображение этого человека: он его героизирует.

Менгиры, несомненно, связаны с процессом разложения родового строя. С повышением техники земледелия, для которого особенно важна замена мотыжного земледелия плужным, что связано и с развитием скотоводства, растет прибавочный продукт. Это приводит в конце концов к появлению и развитию эксплуатации и к началу классовой дифференциации.

Выделяется привилегированная верхушка общества, образующая военные группировки с военачальником во главе. Ведутся войны, в результате которых появляются военнопленные. Менгир возникает в условиях развитого родового строя, по-видимому, как памятник над могилой старшины рода.

Его цель состоит в том, чтобы объединить и сплотить род вокруг памяти умершего старшины, передавшего власть своему преемнику — живущему старшине. Но было время, когда в условиях сложившегося родового строя для сохранения рода и утверждения его единства вовсе не требовалось менгиров.

Это наталкивает на мысль, что появление менгиров связано все же с началом разложения рода, с первыми признаками этого процесса, обозначившимися в эпоху, когда родовой строй находился на вершине своего развития. Начавшийся внутри рода процесс, который привел в конце концов к разрушению рода, вызвал, по-видимому, необходимость усиленных мер, направленных к сохранению и утверждению единства рода.

Одной из таких мер, по-видимому, и является сооружение менгиров. Первые менгиры были, конечно, маленькими. С течением времени и с дальнейшим развертыванием процесса разложения родового строя размер менгиров увеличивался. При взгляде на большие менгиры невольно является мысль о том, что они сооружены трудом военнопленных.

И теперь менгир в 20 м, т. е. равный по высоте пятиэтажному дому и превосходящий колонны Большого театра в Москве, которые достигают только 14 м, кажется нам грандиозным. В эпоху доклассового общества это было гигантским сооружением, которое поражало и восхищало смелостью замысла и трудностью исполнения.

Вертикаль менгира имеет, кроме того, еще значение пространственной оси, знака, господствующего над окружающей местностью. Менгир — центр для всей округи. Спорят о том, чем является менгир: архитектурой или скульптурой. Менгир следует считать архитектурой. Ведь в нем только зачатки изобразительного момента, дальнейшее усиление которого приводит к образованию статуи.

Менгир не статуя, а архитектурное сооружение. Мы наблюдаем в действительности, как менгиры получают иногда голову, руки и ноги, детали обнаженного тела и покрывающей его одежды. Получаются идолы, каменные бабы. Но менгиры, особенно более крупные, стоят обыкновенно на возвышении, чем подчеркивается господство их над окружающей местностью.

Менгир не только доминирует над окружающей природой, но и над теми поселениями и деревнями, которые в ней разбросаны. Менгир господствует над жилой архитектурой: отдельными домами и их комплексами. Он был смысловым центром для ряда поселений, и это делает его архитектурным произведением, которому подчинены дома. Но вместе с тем совершенно очевидно, что в менгире архитектура и скульптура еще не дифференцировались друг от друга, поэтому не верно называть его архитектурным произведением.

Менгир является в истории архитектуры первым чисто пространственным образом. Нужно наглядно представить себе, что и в эпоху родового строя в жилой архитектуре было мало ярко выраженных пространственных форм.

Беспорядочная суета движений по поверхности земли господствовала в поселениях доклассового общества, и отдельные дома и целые поселения со своим нерегулярным расположением включались в мелочную подвижность повседневной жизни. На этом фоне особенно поражал людей того времени чисто пространственный характер менгира.

Всякое движение останавливается перед этой грандиозной пространственной осью. Очень большое значение имеет впечатление вечности, на которое рассчитан менгир: оно тесно связано с крепостью и долговечностью материала менгира.

Благодаря этому пространственность менгира утверждается «на вечные времена» и достигается исключение временного момента из его архитектурно-художественной композиции. Трудно вообразить себе более резко выраженный контраст с течением повседневной жизни. Необходимо представить себе психологию человека в условиях родового строя, который совершенно не знал пространственных ценностей, чтобы понять силу впечатления, которое вызывала в ту эпоху архитектурно-художественная композиция менгира. Менгир должен был воздействовать ошеломляюще, и в этом заключается его жизненная сила и то огромное значение, которое он имел для общества эпохи родового строя.

Очень важен резкий контраст тяжелых, грандиозных, рассчитанных на вечность менгиров (и всей мегалитической архитектуры) и окружающих их мелких, маленьких и подверженных быстрому разрушению жилых домов. Этот контраст повышает выразительность менгира и силу воздействия его на человека. С другой стороны, жилая архитектура оказывается включенной в композицию монументальной архитектуры, которая вносит порядок, господствуя над окружающим жильем.

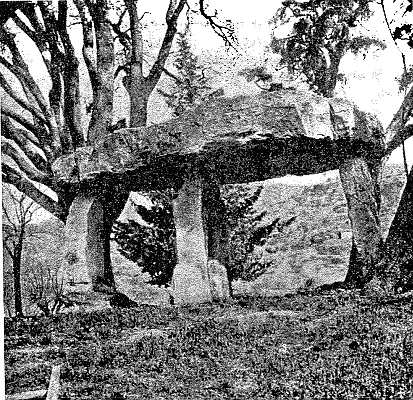

Другим типом мегалитической архитектуры являются дольмены — погребальные курганы и каменные сооружения (рис. 17–19). Они широко распространены по поверхности земли. Их находят в Южной Скандинавии, Дании, Северной Германии до Одера, Голландии, Англии. Шотландии, Ирландии, Франции, на о. Корсике, в Пиренеях, Этрурии (Италия), Северной Африке, Египте, Сирии и Палестине, Болгарии, Крыму, на Кавказе, в Северной Персии, Индии, Корее.

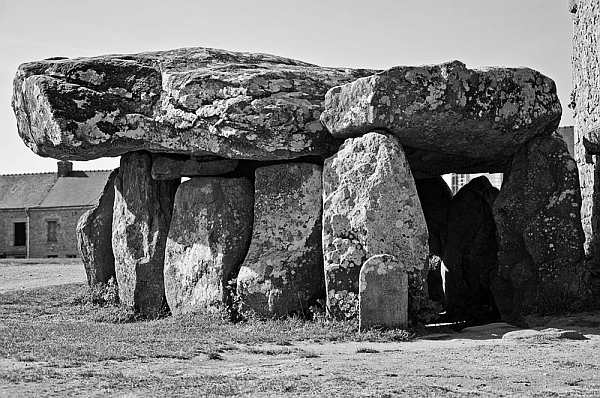

Рис. 17. Дольмен в Бретани. Франция

Рис. 18. Дольмен в Бретани. Франция

По-видимому, дольмен постепенно развился из менгира. Сохранились различные ступени этого развития. Особенно хорошо можно проследить эволюцию от примитивного дольмена до совершенно развитой купольной гробницы на испанском материале.

Наиболее простой формой являются два вертикальных камня, соединенные друг с другом горизонтальной перекладиной, представляющей собой третий крупный камень. Потом стали ставить три, четыре и большее количество вертикальных камней, на которые сверху водружали более или менее крупную плиту.

Вертикальные камни умножались и придвигались в дальнейшем вплотную друг к другу, так что образовывалась погребальная камера. Она первоначально имела круглую форму. Это показывает, что перед нами воспроизведение круглой ячейки жилого дома. Гробница — дом умершего, этот ход мысли и в данном случае стал определяющим.

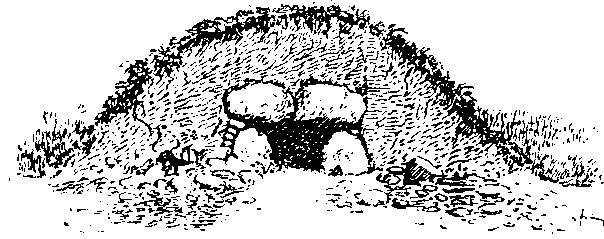

Потом круглая погребальная камера постепенно превращается в прямоугольную камеру, и в этом отражается прослеженная выше эволюция жилого дома. Погребальные камеры овальной и полигональной формы представляют собой промежуточные этапы на пути этого развития. Далее мегалитическую погребальную камеру засыпают землей, так что над ней образуется искусственный холм — курган.

С одной стороны сквозь толщу курганной насыпи к погребальной камере ведет ход. Это — гробница с ходом. Но более распространены курганы с наглухо засыпанной погребальной камерой, в которую после окончания работ над дольменом уже нельзя проникнуть. Большое количество таких дольменов раскопано в XIX и XX веках.

Дальнейшее развитие дольменов ведет к образованию, кроме главной, еще второстепенных погребальных камер, по плану крестообразной или еще более усложненной формы. Перекрытие погребальных камер начинают делать в виде ложного свода, напуская камни друг над другом, так что они смыкаются сверху над внутренним пространством погребальной камеры, причем все это перекрытие вовсе не имеет бокового распора и только давит вниз, почему эта система и называется ложным сводом.

Перекрытие погребальных камер дольменов ложными сводами встречается в Англии, Бретани (Франция), Италии и Португалии, областях крито-микенской культуры и в отдельных случаях в Северо-Западной Персии. На севере оно не встречается, но зато там известны деревянные куполообразные покрытия.

Ложный свод является промежуточной ступенью развития к куполу — наиболее совершенной форме покрытия погребальной камеры дольмена. Когда погребальная камера достигает более значительных размеров, то иногда покрытие ее подпирают деревянным столбом или колонной, подчас сужающейся книзу (ср. колонны в египетских домах и критских дворцах).

На стенах и на покрытиях дольменов часто встречается гравировка и живопись, особенно в некоторых дольменах Англии, Бретани и на Пиренеях. В отличие от живописи пещер эпохи палеолита (см. выше) это по преимуществу геометрические мотивы условно-абстрактного характера. Часто дольмены в виде курганов бывают окружены кольцом камней.

Последние иногда имеют техническое назначение: они сдерживают землю холма от расползания. Но впоследствии круг из камней, окружающий дольмен, приобретает самостоятельное композиционно-художественное и смысловое значение. Нужно помнить, что история дольменов и взаимоотношения различных типов их сталкивается со множеством спорных и далеко еще не разрешенных проблем.

Не установлено окончательно, каков генезис развитого кургана: имеют ли все дольмены единый общий источник, и если да, то где его искать. Одни считают родиной дольменов восток, другие — север. Но более вероятно, что этот архитектурный тип возникал в разных странах в условиях родового строя. Так же крайне туманна и не выяснена хронология дольменов как в смысле абсолютной датировки отдельных памятников, так и их относительной хронологии, т. е. большей или меньшей древности отдельных памятников по отношению друг к другу.

Рис. 19. Дольмен в Бретани. Франция

Дольмены по своему назначению являются семейными усыпальницами, содержащими обыкновенно несколько погребений. Часто в дольменах находят очень много погребений, что особенно относится к гробницам с ходом, которые, таким образом, были, по-видимому, гробницами привилегированных группировок общества.

В дольменах находим нередко многочисленные остатки погребальных празднеств, которые в них совершались. Что касается купольных гробниц, то в них имеется обыкновенно одно или только небольшое число погребений. Они были, по-видимому, гробницами военных предводителей. Дольмены были постройками привилегированной части населения, и развитие их нужно связать с процессом дифференциации общества в условиях родового строя, связанной с его разложением.

Смысл развития дольмена из менгира состоит в стремлении создать мертвому неразрушимое от времени жилище, что составляет основную идею дольмена. Это связано с представлениями человека эпохи доклассового общества о загробном мире.

В плане архитектурной композиции очень важно влияние пещеры на дольмен, так как погребальная камера внутри кургана является искусственной пещерой в искусственном холме. Но особенно существенно влияние на дольмены и их архитектурную форму жилища человека на поверхности земли.

Так, дольмены в виде четырех стоячих камней, несущих большую прямоугольную монолитную плиту, воспроизводят в мегалитической технике легкую хижину. Очень важная находка была сделана в Зеландии. Оказалось, что гробница с ходом в Uly имеет входное отверстие, которое запиралось только изнутри. Это доказывает, что в данном случае дольмен был первоначально жилым домом, оставленным впоследствии умершему хозяину в качестве его гробницы. Может быть, это часто имело место, и по крайней мере некоторые из дошедших до нас дольменов были дворцами эпохи доклассового общества.

Важной деталью многих более поздних дольменов является круглое или овальное отверстие в одной или двух каменных плитах, завершающих сверху их внутреннее пространство. Отверстие связывает внутреннее пространство погребальной камеры с пространством природы, так что изнутри сквозь него видно небо; это так называемое «отверстие для души».

По представлениям первобытного человека, душа умершего сообщалась через это отверстие с внешним миром. Кроме того, через то же отверстие умершего снабжали едой и питьем. «Отверстия для души» встречаются в дольменах Германии, Англии, Южной Франции, Сардинии, Сицилии, Палестины, Кавказа, Северной Персии, Индии.

В Декхане (Индия) из общего числа 2200 мегалитических гробниц около 1100 имеют описанное отверстие. Несомненно, что и «отверстие для души» дольменов заимствовано из жилой архитектуры, где оно служило дымоходом и световым отверстием (см. стр. 16, а также рельеф из Куюнджика). Отсюда идет линия развития к Пантеону (см. том II).

Если в истории архитектуры менгир является первым памятником, то дольмен — первое монументальное здание человека. Дольмен тоже рассчитан на «вечные времена». Он имеет и внутреннее пространство, и наружный объем, ясный в своих очертаниях. Для дольмена характерна бесформенность массивной оболочки, охватывающей его внутреннее пространство.

В противоположность нашим стенам, с их геометрической правильностью и проходящей через всю стену постоянной толщиной, эта оболочка имеет в различных местах различную тол шину, что и позволяет назвать дольмен искусственным холмом, содержащим внутри искусственную пещеру. Пространство погребальной камеры сжато и сконцентрировано охватывающим его массивом, внутренняя поверхность которого видна стоящему в погребальной камере зрителю. Конусообразная наружная форма дольмена-кургана имеет некоторое сходство с менгиром, но в погребальном холме вертикаль содержится как бы в скрытой форме. Дольмен, так же как менгир, стоит обычно на высоком месте и является мощным пространственным центром, господствующим над окружающими деревнями. Кольцо камней, которое иногда окружает курган, выделяет его из окружающего.

В раскопанных дольменах на камнях, из которых сложена погребальная камера, видны ясные следы отески каменными орудиями. Обработка старается только сгладить неровности камня: его основная форма создана силами природы. Ударами каменных орудий отламывались лишние куски, так что после такой обработки поверхность камня оставалась крайне неровной и угловатой.

Рис. 20. Вереницы камней (алиньман) в Бретани. Франция

Третьим типом мегалитических сооружений являются аллеи камней, обозначаемые часто французским термином «alignements» (рис. 20). Это правильные ряды небольших камней, которые образуют параллельные дороги. Аллеи камней встречаются в различных частях света, но особенно много их в Бретани (Франция).

Размеры площадей, занимаемые алиньманами, различны, но самую большую площадь имеют аллеи камней в Карнаке, в Бретани, которые растянуты на 3 км 2 . Алиньманы не являются аллеями менгиров или кладбищами, как можно было бы подумать с первого взгляда, — на этот раз под камнями нет погребений: назначение верениц камней отличается от назначения менгиров. Однако несомненно, что аллеи камней произошли от менгиров, точно так же как и дольмены, только развитие в данном случае пошло совершенно в другую сторону.

Этот пример особенно наглядно показывает, как из общего первоисточника могут развиваться архитектурные типы, имеющие мало общего друг с другом. Назначение этих камней остается неизвестным. Было высказано предположение, что это места собраний, другие видят в них аллеи, предназначенные для религиозных процессий. Карнакская группа связана с несколькими дольменами.

Имеются примеры таких аллей, в конце которых стоит большой менгир. По-видимому, аллеи камней являются оформлением культовых шествий. Нам известно, что культ и жречество развились еще в эпоху доклассового общества.

С точки зрения архитектурно-художественной композиции в аллеях камней большое значение имеет включение временного момента в монументальную композицию. В этом существенное отличие менгиров и дольменов, этих чисто пространственных образов, от алиньманов. Таким образом, в алиньманах намечается в этом смысле известное сближение с жилой архитектурой.

Но в противоположность беспорядочным движениям повседневной жизни, которые составляют бытовое ядро жилой архитектуры, культовые шествия состояли в медленном, правильном, торжественном движении в прямом направлении, которое оформлялось, узаконивалось и монументализировалось рядами тяжелых и долговечных камней, поставленных по сторонам пути. Характерной чертой аллей камней является возможность бесконечного продолжения их композиции во все стороны. Параллельно каждой аллее можно по обе стороны ее провести любое количество других аллей. Эта композиционная особенность соответствует так называемому бесконечному раппорту в орнаменте, где один и тот же мотив повторяется любое число раз во все стороны. Аллеи камней не только оформляют пути, но и овладевают поверхностью земли путем расстановки на ней пространственных знаков.

Наконец, последним типом мегалитической архитектуры является кромлех. Он состоит из расставленных по кругу вертикальных камней, которые часто соединяются с аллеями камней. Назначение кромлехов выяснено тоже недостаточно.

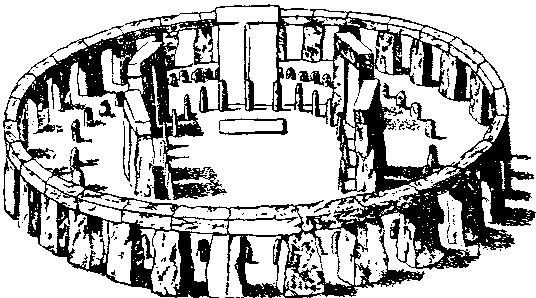

Я ограничусь разбором наиболее развитого из дошедших до нас кромлехов, который вместе с тем является самым замечательным памятником мегалитической архитектуры и наиболее значительным ее сооружением. Это Стонхендж в Англии (рис. 21), сооруженный, по-видимому, за 1600 лет до н. э. В это время в Европе был уже бронзовый век.

В Стонхендже с первого же взгляда бросается в глаза большее совершенство техники по сравнению с рассмотренными выше мегалитическими сооружениями. Металлические орудия позволили добиться гораздо лучшей отески каменных блоков, которым придана теперь уже довольно правильная форма, приближающаяся к параллелепипеду. По сравнению с блоками, обработанными каменными орудиями, в Стонхендже наблюдается довольно гладкая поверхность камней. Но особенно важно, что рука человека добилась тут не только более совершенной отески поверхности камней, форма которых является результатом деятельности природы, но что человек изменил и общую форму блока, приблизив его к правильному параллелепипеду. Все же, несмотря на огромный шаг вперед, по сравнению с техникой каменного века, в Стонхендже еще нет совершенной технической обработки, и остается довольно значительная неточность исполнения, которая соответствует приблизительности формального замысла.

Рис. 21. Кромлех в Стонхендже. Англия

Назначение Стонхенджа не выяснено окончательно. Его средняя часть, несомненно, представляла собой святилище, так как плита, которая в ней сохранилась, была жертвенником, что доказывается остатками жертвоприношений, найденными при раскопках.

Центральное святилище Стонхенджа отмечено и выделено парными камнями, несущими горизонтальный камень, которые отделяют его от окружающих его частей. Эти парные камни очень напоминают некоторые дольмены самой примитивной формы. Центральная часть Стонхенджа окружена рядом камней, прерывающимся с одной стороны.

Было сделано наблюдение, что приносивший жертву у алтаря 21 июня, в день летнего солнцестояния, должен был видеть утром солнце встающим над менгиром, который стоит отдельно, вне круга. Это показывает, что жертвоприношения, совершавшиеся в Стонхендже, имели отношение к культу солнца.

Кроме того, несомненно, что Стонхендж и совершаемый в нем культ были связаны со значительными погребениями, расположенными вокруг памятника. Ясно, что Стонхендж, относящийся к эпохе уже сильно продвинувшегося процесса разложения родового строя, был вместилищем сложного и развитого культа. Спорным является назначение двух концентрических кругов вокруг святилища.

Наиболее вероятно предположение, что они служили для конских состязаний и были своего рода ипподромом. Характерно, что оба круга отделены друг от друга только маленькими камнями. Нужно представить себе огромные размеры Стонхенджа, чтобы понять возможность его истолкования как конского ристалища.

Общий диаметр памятника равен приблизительно 40 м, из которых около 20 м падает на центральное святилище и приблизительно столько же на окружающие его части, так что диаметр обоих наружных кругов составляет около 10 м, каждый круг имеет ширину около 5 м — совершенно достаточную для конских состязаний. Известно, какое значение лошадь имела для господствующих группировок эпохи разложения родового строя, и поэтому можно предположить, что в Стонхендже происходили конские состязания представителей военной группировки, связанные с культом солнца и культом мертвых.

Зрители стояли вокруг Стонхенджа и смотрели на зрелище через кольцо отверстий, окружающих грандиозный по тому времени кромлех. Может быть, в Стонхендже уже имело место разделение зрителей соответственно двум основным намечавшимся группировкам общества эпохи разложения родового строя. Может быть, привилегированные слои населения помешались в центральном кругу святилища, который слишком велик, чтобы вмещать одних только жрецов. Стонхендж был крупным культовым центром. В связи с этим особенно понятно расположение его на высоте, господствующей над окрестностью.

По сравнению с аллеями камней в кромлехах, и особенно в Стонхендже, определяющим является замкнутый круг, который придает всей композиции сильно выраженную централизацию. В Стонхендже временной момент играет очень большую роль: два наружных круга, для чего бы они ни были предназначены, несомненно являются дорогами, путями, обтекающими святилище и монументально оформленными.

Но, в противоположность аллеям камней, центральный круг, в который замыкаются аллеи в Стонхендже, подчиняет движение во времени пространственной композиции, создавая своего рода пространственно-временной синтез. Композиция Стонхенджа особенно резко контрастирует с менгиром.

Менгир воздействует на зрителя акцентом своей вертикальной массы, контрастирующей с окружающим ее движением людей и останавливающей его. Стонхендж монументально оформляет бытовой процесс. Но оба архитектурных типа дают строго пространственные образы.

Стремление замкнуть композицию, которое лежит в основе общей композиции Стонхенджа, проявилось также в том, что разрозненные вертикальные камни алиньманов в Стонхендже связаны друг с другом общей горизонтальной линией камней-перекладин. Это очень важный момент в истории архитектуры. Образовался архитектурный пролет.

Правда, нечто вроде пролета дают уже входные отверстия в дольменах. Но там это скорее отверстие пещеры. В Стонхендже впервые пролет осознан как логическое архитектурное построение и возведен в систему. Пролеты наружной ограды Стонхенджа имеют двоякое художественное назначение. Через них смотрят на происходящее внутри Стонхенджа.

С другой стороны, изнутри через те же пролеты смотрят наружу. При таком восприятии эти пролеты являются средством художественного овладения пейзажем и его обрамления, что особенно бросается в глаза благодаря расположению Стонхенджа на высоком месте. Но особенно важно, что в наружной ограде Стонхенджа зародилась идея структивного построения, идея тектоники.

Архитектурная масса начинает распадаться на вертикальные активные подпоры и пассивную, лежащую на них тяжесть. Это — зародыши идеи, которая развернется впоследствии в композицию классического греческого периптера (см. том II). По сравнению с мегалитическими постройками каменного века архитектурно-художественный образ принял в Стонхендже гораздо более откристаллизовавшуюся форму. Но все же архитектурные идеи Стонхенджа подобны черновым наброскам: они не доработаны до полной ясности и приблизительны.

Стонхендж можно было бы условно назвать первым театром в истории человечества. Греческий театр (см. том II) с его круглой средней орхестрой, алтарем на ней и кольцом окружающих ее зрителей развивает дальше идею, в зародыше содержащуюся в Стонхендже.

Изучая мегалитические сооружения эпохи доклассового общества, необходимо отметить исключительность относящихся сюда памятников Европы. И по количеству и по величине сооружений, и по грандиозности замысла они значительно отличаются от аналогичных построек других стран.

Мегалитические постройки эпохи доклассового общества непосредственно связаны с громадными монументальными зданиями восточных деспотий, которые развивают и разрабатывают архитектурные……идеи, начавшие складываться уже в эпоху родового строя, особенно во вторую половину этой эпохи, когда начался процесс дифференциации общества и расслоения его на классы.

Источник: history.wikireading.ru

Монументальное искусство

Монументальное искусство (лат. monumentum , от moneo — напоминаю) — одно из пластических пространственных изобразительных и неизобразительных искусств; данный род их включает произведения большого формата, создаваемые в согласовании с архитектурной или естественной природной средой, композиционным единением и взаимодействием с которыми они сами приобретают идейно-образную завершённость, и сообщают таковую же окружению. Произведения монументального искусства создаются мастерами разных творческих профессий и в разных техниках. К монументальному искусству относятся памятники и мемориальные скульптурные композиции, живописные и мозаичные панно, декоративное убранство зданий, витражи, а также произведения выполненные в иных техниках, в том числе и многих новых технологических формаций (отдельные исследователи относят также к монументальному искусству произведения архитектуры).

Монументальность

| Знатного вельможу встреча со старцем, живущим в горах, сделает возвышеннее. Рыбаков или дровосеков встреча с именитым царедворцем сделает суетнее. Надобно знать: пышное не одолеет скромное; низменное не поднимется до возвышенного. — Хун Цзычэн. Вкус корней. Собрание первое. [2] |

Задачи и принципы монументального искусства

Произведения монументального искусства, вступая в синтез с архитектурой и пейзажем, становятся важной пластической или смысловой доминантой ансамбля и местности. Образно-тематические элементы фасадов и интерьеров, памятники или пространственные композиции традиционно посвящаются или стилистическими своими особенностями отображают современные идейные веяния и социальные тенденции, воплощают философские концепции. Обычно произведения монументального искусства имеют своим предназначением увековечение выдающихся деятелей, значительтных исторических событий, но тематика и стилистическая направленность их напрямую связаны и с общим социальным климатом и атмосферой, преобладающей в общественной жизни. [1]

Стремление к символичному запечатлению возвышенных, общезначимых явлений и идей обуславливает и диктует величественность и значительность форм произведений, соответствующие композиционные приёмы и принципы обобщения деталировки или меру её экспрессивности. Отдельные произведения выполняют служебную роль по отношению к архитектурным сооружениям, являясь аккомпанементом, усиливают выразительность их общего строя и композиционных особенностей. Определённая функциональная зависимость ряда устоявшихся видов монументального искусства, вспомогательная их роль, выражающаяся в решении задач по декоративной организации стен, различных архитектурных элементов, фасадов и перекрытий, садово-парковых ансамблей или самого по себе ландшафта, когда предназначенные тому произведения наделяются архитектонически-орнаментальными качествами или свойствами аранжирующей эстетизации, сказывается их отнесением к монументально-декоративному искусству. Тем не менее, между этими разновидностями монументального искусства отсутствует строгая грань, отделяющяя их друг от друга. Одной из основных особенностей монументального искусства, обладающего названными качествами, строгими обобщенными формами или соразмерной содержанию динамикой. является то, что они, в большинстве случаев, создаются из долговечных материалов. [1]

Особое значение монументальное искусство приобретает в периоды глобальных социально-политических преобразований, во времена общественного подъёма, интеллектуального и культурного расцвета, находящихся в зависимости от стабильности общегосударственного развития, когда творчество призвано выражать наиболее актуальные идеи. Многочисленные примеры тому даёт как первобытное, пещерное, ритуальное искусство (мегалитические и тотемные сооружения), искусство Древнего мира в целом, так и наиболее выразительные образцы монументального искусства Древней Индии, Древнего Египта и Античности, произведения культурных традиций Нового Света. Изменение религиозных установок, социальные преобразования вносят свои коррективы в тенденции, живо отображающиеся в монументальном искусстве. Это хорошо демонстрирует искусствознание Средневековья и Эпохи Возрождения. В России, как и в других государствах, также наблюдалась аналогичная циклическая зависимость, которая представлена монументальными произведениями cреденевековья — соборы древнерусских городов, сохранившие фрески, мозаики, иконостасы и скульптурный декор, скульптура от Петровской эпохи до периода политических преобразований, начавшихся в первой четверти XX века, когда монументализм стал использоваться в идеологических и пропагандистских целях. Степень оправданности драматизма, уместность пафосной мотивации или догматической патетики, тематического «ассортимента», в конце концов, также неизбежно запечатлевается в произведениях монументального искусства. [1]

Периоды смуты сопровождаются мелкотемьем, сказывающемся не только на тематически унверсальном жанре садово-парковой скульптуры, где присутствие «литературного» начала допустимо, но и на пластике в строгом, стилистически выдержанном урбанистическом окружении, что разрушает органичное единство последнего наполнением его среды декоративными эклектичными поделками, сентиментальными сюжетами, множащимися образцами провинциального анималистического жанра, структурно близкого к мелкой пластике, сомнительного не только с точки зрения вкуса, но и по своим профессиональным качествам исполнения; закономерной реакцией на такие проявлением становится возврат к формальному традиционализму, потребность «реанимации» культурного героя и обращения к новой псевдоэпической тематике. что затруднено отсутствием признаков «социального заказа» формообразующей эпохи… Монументальное искусство по своему предназначению не может идти на поводу у вкусов публики, желая понравится ей, оно призвано воспитывать понимание гармонии и высокой красоты; в то же время художник-монументалист должен быть способен противостоять и запросам «элитарного» социального меньшинства. Бессодержательный «декоративизм» и невнятные, неубедительные в любом отношении образцы фигуративного искусства кроме уныния ничего в любую среду не привносят. Здесь очень показателен пример модерна, стиля, которому и формально и идейно опытом противопоказано присутствие в монументальном искусстве (разве что — в некоторых случаях сугубо «модерновой» общей композиции). а сейчас — как стилистическая акцентуация в пределах концепции специального проекта или «сценарной», реконструктивной целесообразности. Промежуточные периоды исканий стиля — периоды эклектики и реконструктивных же псевдо- и ложноклассических, «псевдоготических», «псевдорусских», помпезных «бюргерских» и купеческих «узорчатых». Отсутствие строгой детерминации и, как следствие того, категорического размежевания монументального и монументально-декоративного искусства находится в прямой зависимости от очевидного взаимного влияния и взаимопроникновения их. [3]

_MEAL_Madrid_01.jpg/300px-M%C3%B3vil_(Eusebio_Sempere)_MEAL_Madrid_01.jpg)

В то же время существует, например, достаточно продуктивные направления монументального кинетического искусства, произведения которого уместны в равной степени и в ландшафте, и в среде современной архитектуры, когда оправдано отступление от статуарных запросов ансамбля старого города, заставляющего художника руководствоваться не только тактом и вдумчивым отношением к правомочности инсталляции в существующем композиционно завершённом пространстве, но и подчиняться сформированной им объёмной константе. Но композиции разной меры условного искусства, наделённые действительными признаками пластической содержательности и убедительности, получают, а то и завоёвывают, право на существование практически в любом ансамбле. Активно входить и даже вторгаться в среду любого реализованного и завершённого во времени, исчерпанного в своём развитии стиля может даже продукт контркультуры, и даже в виде антитезы, но только если это действительно произведение, и действительно — монументального искусства. Искусство предвосхищает смену эпох.

Выработанные веками требования монументального искусства предъявляются к общим пластическим характеристикам в гармонии с содержательной составляющей. Критерии осознания ретроспективной оценки объекта во всех аспектах обязывают не только следовать адекватному пониманию будущности произведения, но и находить эквивалентные жизнестойкие формы.

Понимание этого чрезвычайно сложено даже для специалистов. В искусстве правомочен вопрос «как?», имеются принципы, пропорции и приёмы, но не имеет права на существование вопрос «что?» (с одним лишь исключением — нравственного порядка), отсутствуют неукоснительные стандарты по этой части.

Предпочтительность не всегда очевидна, и не всегда оправдано кажущееся в настоящее время приемлемым «единственное решение». Не всегда однозначно можно ответить на вопрос о дальнейшей судьбе произведения, а его присутствию в той или иной среде не может являться альтернативой только конкретное смысловое соответствие или стилизация.

Любому утверждению можно противопоставить достаточно убедительные доводы, любая попытка классификации может таить в себе противоречия и иметь исключения. Исторический опыт показывает, что наименее эффективен и чреват застоем охранительно-ограничительный путь идеологического вмешательства в вопросы сугубо профессиональной принадлежности. И монументальное искусство по причине силы воздействия и общедоступности, впрочем, как и любое творчество, должно быть свободно от этого ценза. Но настоящим провозглашён идеал, а пока существует государство и деньги, будет существовать идеология и заказ — монументальное искусство находится в прямой зависимости от них.

Монументальная скульптура

Этот вид изобразительного искусства не является самым древним, но произведения монументальной скульптуры — наиболее распространённая его форма. Самые ранние из сохранившихся. и до сих пор одни из самых крупных скульптурных изображений созданы в Древнем Египте. Ярким примером может служить Мемфисский Сфинкс, входящий в комплекс Пирамид в Гизе

Согласно замыслу одного из участников Википедии, на этом месте должен располагаться специальный раздел.

Вы можете помочь проекту, написав этот раздел.

Монументальная живопись

Первые наскальные изображения доисторического периода с использованием цвета являются и первыми образцами монументального искусства. По «возрасту» своему с ними могут соперничать только изображения созданные в технике

Источник: dic.academic.ru

Архитектура и монументальное искусство

На сессии Академии художеств СССР было образовано Отделение архитектуры и монументального искусства и ряд ведущих зодчих страны избраны членами и членами-корреспондентами. Тем самым Академия вновь объединила «три знатнейших художества — живопись, ваяние и зодчество».

Архитектура несет в себе огромные потенциальные возможности для постоянного эстетического воздействия на человека, ибо она создает среду для его обитания. Эти возможности неизмеримо возрастают, если архитектура выступает в содружестве с монументальной живописью, скульптурой, искусством художественного оформления интерьера и предметов обихода.

Стремительный рост техники, развитие индустриального, сборного домостроения, применение новых материалов обусловили иное, чем раньше, отношение к архитектурно-художественной форме при новой конструктивной основе здания.

Роль и значение монументальных искусств в современном строительстве стали несоизмеримо больше, чем в прошлом. Наметившийся разрыв архитектуры и изобразительных искусств должен уступить место их синтезу. И поэтому есть глубокий смысл в создании Отделения архитектуры и монументального искусства в Академии художеств.

В творческой художественной практике синтез искусств предусматривает соединение архитектуры, монументальной живописи, скульптуры, дизайна, в результате чего создается произведение другого, более высокого эмоционального, эстетического воздействия, чем каждое из этих искусств в отдельности.

Для монументального искусства характерны особый внутренний строй произведения живописи или скульптуры, синтетическая общность их образа, который апеллирует к большим человеческим идеям, к массам. Монументальная живопись и скульптура обладают еще одним важным качеством: в содружестве с архитектурой они организуют пространство площади, улицы, интерьера общественного здания.

Для выдающегося произведения архитектуры особенно характерно наличие скульптуры и живописи, которые являются его органической составной частью; они раскрывают и дополняют идеи, заложенные в произведении; усиливают его идеологическое воздействие на человека.

Цели и возможности монументального искусства были различными, определялись условиями эпохи. Но и в тех случаях, когда художник был ограничен политическими или религиозными рамками, он силой своего таланта отбирал самое главное, самое ценное и непреходящее, применял те средства художественного выражения, которые наиболее активно воспринимались бы современниками и людьми будущих поколений.

Синтез искусств является основным творческим инструментом для художественной организации городской среды в жилых районах, парках, на улицах и площадях, транспортных сооружениях — станциях метро, уличных переходах и мостах.

Отечественное градостроительное искусство требует единства творческой деятельности архитекторов, художников и ученых в строительстве жилых, промышленных и сельских комплексов, а также при решении судьбы имеющегося исторически ценного культурного наследия. При этом необходимы глубоко эрудированная оценка роли памятников прошлого и применение правильных методов включения их в современную и будущую жизнь населенных мест. Содружество искусств способствует сохранению индивидуального неповторимого облика города, обогащению его средствами живописи, скульптуры, малых форм архитектуры и прикладного искусства.

Рост духовных, эстетических потребностей населения определяет необходимость широкого творческого участия всех видов пространственных искусств в проводимом в нашей стране многообразном, огромном по масштабам строительстве. И вполне закономерна поэтому необходимость глубоко продуманных прогрессивных форм совместного творческого труда художников и архитекторов над созданием произведений, отличающихся высокой идейностью и мастерством.

Отделение архитектуры и монументального искусства Академии художеств, очевидно, и призвано способствовать решению таких задач. Оно объединит крупных ученых и практиков, которые должны подвергнуть творческому анализу уже накопленный опыт развития национального монументального искусства, а на этой основе и с учетом реального строительства — определять конкретные пути участия всех видов пространственных искусств в строительстве городов и сел нашей страны.

Произведения отечественного монументального искусства обогащают значительные архитектурные комплексы Волгограда, Санкт-Петербурга, Минска, Москвы и других городов. Они свидетельствуют не только о высоком мастерстве их авторов, но и о тех больших возможностях, какие дает совместный труд художника и архитектора.

Наряду с этими несомненными достижениями надо отметить, что в практике встречаются примеры, когда произведения, совместно созданные художниками и архитекторами, еще имеют много случайного, не достигается единство композиции архитектуры и монументального искусства; живопись или скульптура воспринимаются вне зависимости от архитектурно-пространственной среды, для которой они предназначены.

Такая несогласованность возникает не только из-за различия творческого «почерка» данного художника или архитектора, хотя это играет значительную роль; главное, с нашей точки зрения,— отсутствие таких организационных форм совместного труда, которые всемерно способствовали бы созданию полноценного произведения синтетического искусства. Очевидно, что наиболее целесообразным будет являться пример организации в Академии художеств научно-творческих мастерских, где представители всех художественных профессий могли бы работать совместно, а монументалисты смогут включаться в разработку архитектурного проекта с самого ее начала.

В таких архитектурно-художественных мастерских, возглавляемых опытными руководителями, будут создаваться методика и набор художественных приемов, которые обогатят российское зодчество и монументальное искусство. Мастерские должны быть хорошо оборудованы, чтобы имелась возможность широкого экспериментирования во всех видах монументального искусства и дизайна.

Особое значение приобретает разработка теоретической основы синтеза искусства. Несмотря на обширную литературу в этой области, пока еще нет четких теоретических предпосылок для правильного, целеустремленного его развития. Задачей современной художественной критики и науки является серьезный научный анализ произведений.

На основе имеющейся богатой практики надо разработать научно обоснованную теорию синтеза пространственных искусств в градостроительстве, вооружить архитекторов и художников современной теорией ансамбля и создания художественно-осмысленной среды в городе. Необходимо также найти объективные критерии для оценки художественного уровня произведений синтеза архитектуры и монументального искусства. Это очень важно и актуально во избежание случайностей, в частности, в присуждении тех или других премий, что наносит ущерб дальнейшему творческому подъему отечественного искусства и архитектуры.

С решением теоретических проблем синтеза близко соприкасается необходимость подготовки квалифицированных кадров — архитекторов, художников-монументалистов и дизайнеров, профессиональная направленность которых должна отвечать растущим новым задачам.

Творческая разобщенность художников и архитекторов сказалась на учебном процессе архитектурного факультета института имени И.Е.Репина в Санкт-Петербурге, на программах и дипломных работах соответствующих факультетов в Москве.

Наибольшее внимание на художественную подготовку обращается на архитектурном факультете института имени И.Е.Репина Академии художеств Санкт-Петербурге. В других вузах, где готовятся архитекторы, подготовке к совместной работе архитекторов и художников уделяется мало внимания.

Создание в Академии художеств Отделения архитектуры и монументального искусства обязывает к пересмотру программ и учебного процесса всех архитектурных вузов страны соответственно новым задачам.

Ярким примером современного состояния синтеза искусств и его творческих возможностей, достижений и недостатков является градостроительная практика архитекторов Москвы.

Новый генеральный план развития столицы предусматривает включение в облик города произведений монументального искусства и содержит общее прогнозирование развития синтеза искусств. Генеральный план существенно пересматривает планировочную структуру города с целью сохранения памятников архитектуры и исторического облика его центральной части, а также дает художникам и архитекторам общую архитектурно-художественную концепцию формирования городской среды, которой не было в плане 1935 года. Но практическое развитие и осуществление общей концепции в совместной работе архитекторов и художников идет медленно. Это же можно сказать о формировании заповедных зон и комплексной реставрации памятников архитектуры.

Сохранение архитектурного наследия означает не только заботу о конкретных памятниках и ансамблях, но и восстановление исторического облика отдельных зон города, придание им того колорита, который переносит нас в определенную эпоху истории Москвы. С этой целью территория города, ограниченная Садовым кольцом, т.е. наиболее древняя часть Москвы, разделена на девять заповедных зон, проекты которых сейчас разрабатываются. В эту очень интересную работу должны включиться историки, а также художники, скульпторы, дизайнеры. С помощью интересных творческих находок они воссоздадут совместно с архитекторами колорит Пушкинской Москвы, Москвы начала ХХ-го века и более древних эпох ее развития.

Принятая в генеральном плане 1971 года полицентрическая система планировки города ставит перед художниками-монументалистами и архитекторами задачу создания целых комплексов произведений синтетического искусства, и среди них важнейшие — памятник Победы нашего народа в Великой Отечественной. Эти темы раскрывают перед художниками и зодчими большие возможности для претворения великих идей и образов в выдающиеся произведения искусства.

Принятая система планировки предусматривает создание районных городских центров, в каждом из которых сосредоточивается общественная и культурная жизнь района, равного по населению большому городу. Эти площади, в ансамбли которых войдут крупные общественные здания и объекты монументального искусства, станут местом знакомства с этапами прогрессивного развития нашего общества, его истории, праздничных гуляний, повседневных встреч и отдыха. Естественно, поэтому в комплексе с архитектурой на площадях, главных магистралях и в жилых районах найдут место произведения монументального искусства, малые формы архитектуры, разнообразные формы озеленения и благоустройства.

Приходится все же отметить, что работа в области монументальной пропаганды, за исключением отдельных несомненных достижений, все же отстает от огромных объемов строительства в Москве. И дело не только в качестве произведений, а в случайности ведущихся работ на отдельных выборочных объектах, в результате чего не всегда формируются законченные крупные городские ансамбли. Все еще остаются незавершенными значительные по содержанию, по памятным событиям городские площади, такие как площадь у Павелецкого вокзала, Киевская, Таганская и др., где средствами синтеза можно было бы раскрыть темы огромного социально-политического и художественного звучания.

Перед Отделением архитектуры и монументального искусства Академии художеств возникают многообразные проблемы. Но если резюмировать кратко, то будущую его деятельность можно свести к двум основным направлениям — разработке общетеоретических проблем синтеза архитектуры и монументального искусства и влиянию на подъем синтеза искусств в практике совместной деятельности архитекторов и художников.

Первое направление включает определение роли архитектора и художника в жизни общества развитого социализма, идейно-художественной сущности этой роли, вопросов народности, национального своеобразия в архитектуре и монументальном искусстве, преемственности прогрессивных традиций. Сюда же относятся такие темы, как проблемы архитектурно-художественного ансамбля городов будущего, промышленных комплексов и сельских населенных мест, направленность в подготовке научных и творческих кадров, профессиональная оценка выполненных работ.

Второе направление должно содержать разработку проектов градостроительных ансамблей и отдельных монументальных произведений. Академические мастерские, руководимые членами Академии, могли бы выполнять рекомендации и конкретные эталонные проекты не только для Москвы, но и других городов страны.

При этом в сферу деятельности отделения будут входить разработка принципиальных проектов, объединяющих пространственные искусства, выполнение консультаций по важнейшим проектам, организация практического сотрудничества с академиями социалистических стран и Академией наук, разработка организационных основ и положений для упорядочения и повышения качества работ, совместно выполняемых архитекторами и художниками. Особое место займет участие в определении направленности теоретических и практических работ по сохранению и реставрации памятников архитектуры, истории и культуры в условиях развития градостроительства.

Следует иметь в виду, что роль синтеза искусств и вообще совместной деятельности художников и архитекторов возросла и будет все более возрастать, так как все элементы среды, окружающей человека, требуют их участия. Это одна из особенностей развития нашего общества, формирующего и воспитывающего человека коммунистического будущего.

Необходимо в государственном порядке определить организационную основу совместной работы архитекторов и художников по синтезу искусств и обеспечить для нее материальную базу.

Приступить к выработке научно-художественной концепции синтеза искусств, улучшить подготовку творческих кадров.

Установить, чтобы планы текущего и перспективного развития монументальных искусств были составной частью генеральных планов развития городов.

В заключение следует подчеркнуть, что создание Отделения архитектуры и монументального искусства Академии художеств открывает перед отечественной архитектурой и изобразительным искусством большие возможности; заботами партии и правительства дан новый импульс для их дальнейшего успешного развития. И несомненно, что творческая общественность, художники, архитекторы, ученые ответят на эту заботу созданием высокохудожественных произведений для наших городов, сел и промышленных комплексов.

Источник: architecturalidea.com