Типовой проект — это проект, обладающий достаточно высокими технико-экономическими показателями, принятый в качестве образца для массового применения и утвержденный правительственным органом. Принятию проекта в качестве типового предшествуют, как правило, обязательные три этапа:

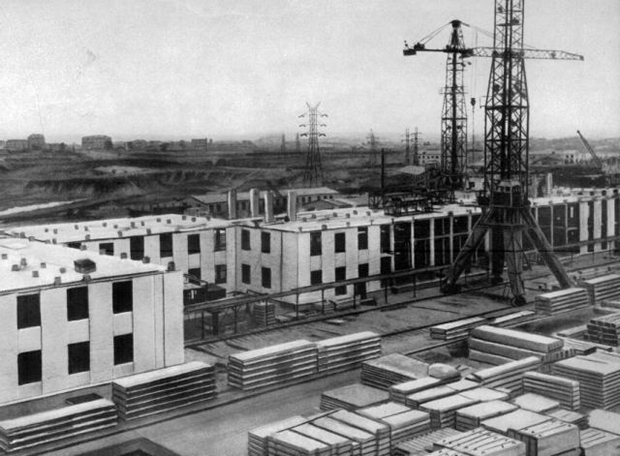

В настоящее время типовые проекты утратили свою законодательную силу, но многократное применение одного и того же проекта довольно широко практикуется и в настоящее время. Делается это на свободных условиях, т.е. могут использоваться проекты, не утвержденные правительственными органами, а также старые типовые проекты. Такие проекты теперь именуются «проектами массового применения». Примером применения в Белоруссии « проектов массового применения» могут служить типовые проекты серии 1-335, 1-464, которыми впервые были застроены кварталы по ул Ольшевского, Харьковской, микрорайоны «Восток-2», «Восток-1».

На современный взгляд первые типовые проекты и построенные по этим проектам жилые дома не соответствуют возросшим требованиям к комфорту (узкие коридоры, маленькая кухня, низкие потолки, совмещенные санузлы и прочие недостатки). Но в то время 1950-1960 гг, когда не хватало жилья, люди жили в бараках и коммунальных квартирах, получение даже такой, но отдельной квартиры был большой шаг к решению жилищной проблемы в республике.

Для чего нужен проект дома? 5 причин НЕ строить без проекта!

Другим случаем применения ранее подготовленных проектов было использование проектов повторного применения.Таким проектом мог быть любой проект, обладающий желаемыми технико-экономическими показателями, т.е. утверждения в правительственных органах не требовалось. В настоящее время такие проекты полностью сохранили свое значение и применяются очень широко. Упоминавшиеся выше «проекты массового применения» с правовой точки зрения относятся к этому же виду проектов.

Проекты повторного (массового) применения требуют привязки к местным условиям, что подразумевает довольно большой объем работ. Привязка производится всегда в одну стадию.

Индивидуальный проект- это проект, который не повторяет уже готовых решений, а подразумевает свои решения архитектурных и конструктивных задач. В период планового хозяйства такие проекты разрабатывались лишь в особых случаях с разрешения Госстроя СССР, в настоящее время, напротив, — это основной вид проектной документации.

Экспериментальное проектирование и строительство

Экспериментальное проектирование ставит и решает несколько задач:

— проверка в производственных условиях эффективности применения новых объемно-планировочных решений с практически старыми конструктивными решениями (применение проектов серии 1-464-9м, ОПБ-9, застройка микрорайонов «Серебрянка», «Уручье» и др.);

— проверка в производственных условиях эффективности применения новых конструктивных решений (применение центрифугированных кольцевых колонн, подкраново-подстропильных ферм, элементов КЖС и др. изделий);

— проверка в производственных условиях эффективности применения новых методов организации строительного производства и технологии выполнения строительно-монтажных работ (возведение монолитных зданий из легкого бетона с применением скользящей опалубки, крупнощитовой);

🔴 АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ ДОМА 🔴 Почему проект важен для строительства дома ? Стоимость проектирования.

— проверка в производственных условиях эффективности применения комплекса задач.

Дата добавления: 2016-07-22 ; просмотров: 5233 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник: poznayka.org

Когда будет термояд: 500-мегаваттный проект ITER глазами участника

Если объяснять на пальцах, термоядерный реактор — это когда в магнитном поле удерживают плазму с температурой в 150 раз выше, чем на Солнце, а в трех метрах от нее находится охлаждающий контур гигантских катушек с температурой почти абсолютный ноль по Кельвину. По факту получаем самую горячую и самую холодную точки в галактике под одним колпаком. В реакторе два изотопа водорода «сплавляются» в гелий, высвобождая нейтрон, обладающий огромной энергией. По сути, это Солнце на Земле.

ITER — международный проект по созданию опытного реактора мощностью 500 МВт, который официально перешел из стадии строительства на стадию сборки.

Виталий Красильников — наш рассказчик, работает на проекте уже семь лет.

Виталий родом из Троицка. Закончил троицкую школу № 3 (теперь это лицей), отучился на физтехе в МИФИ, выбрав по примеру отца и друзей семьи тему токамаков, а после работал в научном центре ТРИНИТИ. Откликнулся на интересную вакансию в ITER и в данный момент участвует в строительстве самого большого токамака из когда-либо спроектированных человеком. С конца прошлого года Виталий вместе с коллегами курирует разработку нейтронных диагностик.

В августе при поддержке нашей троицкой Точки Кипения он провел вебинар «Когда будет термояд?». В основе этой статьи обработанная расшифровка его лекции и последующей сессии вопросов — ответов.

Итак, давайте поговорим о термоядерном синтезе.

Была такая шутка: в каком бы году вы ни спросили, когда будет термояд, вам отвечают — через 10 лет. Сегодня эти прогнозы по срокам мы формулируем на основе проекта ITER — International Thermonuclear Experimental Reactor (Международного экспериментального термоядерного реактора). Сейчас это знамя, под которым ведутся все основные разработки в данной области.

В пике ITER должен производить 500 МВт ядерной мощности — в 10 раз больше, чем требуется для его работы. Это один из самых амбициозных энергетических проектов. Сегодня в нем участвуют семь стран-партнеров, представляющих больше 50% населения планеты: страны ЕС (выступают как единый участник), Китай, Индия, Япония, Россия, Корея и США. Со стороны проект поддерживают Австралия и Казахстан.

Базовые принципы работы термоядерной установки

Для неподготовленной части аудитории сделаю небольшое отступление об основных идеях, заложенных в ITER.

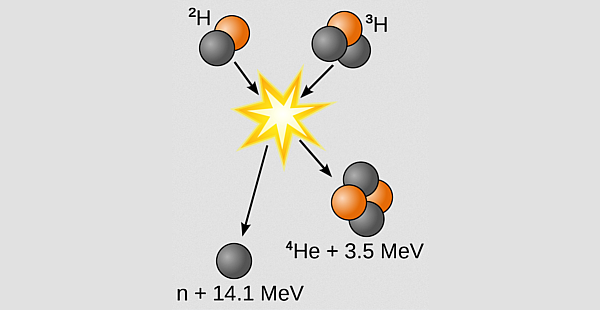

Экспериментальный реактор строится для изотопов водорода — дейтерия и трития. Если у обычного водорода ядро состоит из одного протона, то ядро дейтерия содержит один протон и один нейтрон, а ядро трития — один протон и два нейтрона. В результате реакции дейтерия и трития получается сложное ядро из пяти элементов, которое разваливается на гелий и нейтрон.

Ядерная реакция дейтерия и трития с образованием гелия и свободного нейтрона

Гелий — инертный газ, который ничем не вредит. У свободного нейтрона короткое время жизни, он сам по себе не опасен. Но он обладает большой энергией, поэтому нейтрон необходимо каким-то образом поймать и затормозить, а его кинетическую энергию применить с пользой. Один из вариантов — нагреть воду, создать турбину и преобразовать эту энергию в электричество.

Чтобы соединить дейтерий и тритий, их нужно разогнать навстречу друг другу. В больших объемах это можно сделать, нагрев смесь двух газов. Но чтобы реализовать эту реакцию в масштабах ITER (получив заданное отношение затрачиваемой и полезной мощности), по предварительным расчетам, придется нагреть смесь до 100–200 млн градусов (по Кельвину или Цельсию — уже не важно). Для сравнения: на Солнце всего 10 млн градусов, т.е. температура внутри экспериментального реактора должна быть в 10–20 раз выше.

Чтобы удержать плазму такой температуры в замкнутом объеме, можно использовать электрические и магнитные поля.

Один из подходящих инструментов предложили еще в Советском Союзе — это тороидальная камера, получившая название «токамак».

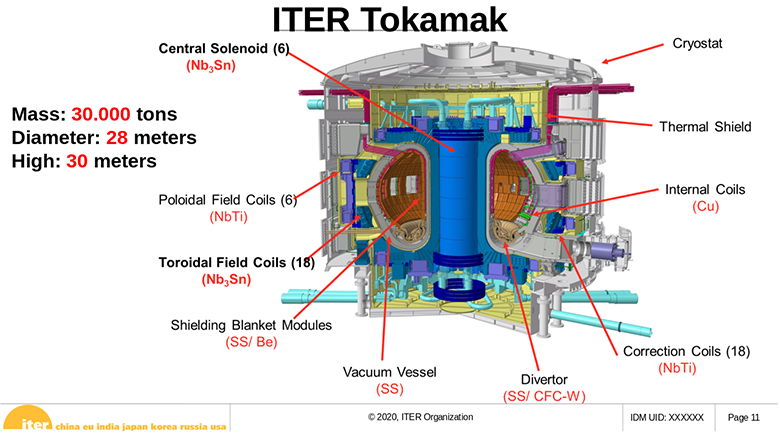

Термоядерный реактор ITER в разрезе

Токамак представляют собой магнитную катушку, где магнитные поля сформированы таким образом, что удерживают плазму в неком объеме внутри «бублика».

Огромные перспективы термоядерного синтеза стоят на трех столпах.

- Топливо для описанной реакции, по сути, бесконечно, существующих запасов землянам хватит на миллионы лет: дейтерий доступен в Мировом океане, а тритий можно производить в неограниченном количестве из лития.

- Взрыв или ядерное разрушение в результате неконтролируемой термоядерной реакции невозможны в принципе. Если что-то идет не так, реакция просто затухает.

- И третий — это отсутствие выбросов. На выходе мы имеем гелий, который остается в плазме и подогревает ее, а также нейтрон с большой кинетической энергией, который нужно просто поймать. Сама установка, конечно, облучается нейтронами, но не производит ядерные отходы.

С ростом масштабов и температур инженерные проблемы растут нелинейно. Увеличился объем плазмы в два раза — катушка нужна в четыре раза больше. Нужны сверхпроводники, которые придется обернуть в некий термос и обеспечить внутри температуру -270 градусов. Все это — нетривиальные инженерные задачи.

ITER: диаметр 28 метров, высота — 30 метров. Масса — 30 тысяч тонн

Вот так выглядит ITER. Токамак размещен в колбе, она называется криостат. Это внешняя оболочка, которая охлаждает сверхпроводники катушек, создающих магнитное поле.

Внутри токамака необходимо создать температуру в 100 раз выше температуры Солнца — это будет самая горячая точка нашей Галактики. А снаружи будет одна из самых холодных точек — 4 градуса по Кельвину.

Расстояние между самой горячей и самой холодной точками — всего несколько метров.

Когда технологии не поспевают за теорией

Практически по всем направлениям разработки ITER мы сталкиваемся с проблемами, которые еще никто никогда не решал.

К примеру возьмем электронику, предназначенную для работы в вакууме и использующуюся для космических целей. Однако у нее нет защиты от радиации, которой в космосе почти нет. Существуют радиационно стойкая сталь и электроника для атомных реакторов, но они неспособны работать в вакууме (таких требований в реакторах просто не было). А значит, нужны новые, устойчивые и к вакууму, и к радиации материалы.

Еще пример — нейтронные детекторы, которыми я занимаюсь. Для ITER нам нужно несколько сотен детекторов, по 10 кристаллов в каждом. Нынешними темпами мир выращивает примерно 10–50 кристаллов в год, а к 2025-му нужно будет получить около 2000 кристаллов. Этот спрос неспособны удовлетворить имеющиеся установки. Несколько западных лабораторий работают над тем, чтобы доработать технологию.

И подобные примеры можно приводить бесконечно.

Краткая история ITER

Впервые о проекте ITER публично заговорили в 1985 году на саммите в Женеве — на пике оттепели международных отношений. США и СССР — в лице Горбачева и Рейгана — договорились о совместных разработках в области термоядерного синтеза. А крестным отцом ITER, пожалуй, можно назвать Е.П. Велихова — советского ученого, который предложил эту идею Горбачеву.

Встреча Рейгана и Горбачева на саммите в Женеве, 1985 г.

Некоторое время достигнутая договоренность существовала в эдаком вакууме, но в начале 2000-х к ней вернулись.

Когда в ноябре 2006 года в Елисейском дворце было подписано соглашение между семью странами-участниками, стало понятно, что проект ITER будет реализован.

Строительные работы на площадке начались в 2007 году. К 2010-му на территории уже вырубили лес, выровняли землю, построили несколько зданий. Начали рыть котлован под токамак-комплекс. На фото видны автомобили и домики. Площадь вырытого котлована — размером с городской квартал.

В 2011-м начали заливать фундамент.

Ниже на фото — активные сейсмические подставки. Они заменяемые: если одна из них выйдет из строя, специальный робот залезет под здание и произведет замену.

Сверху бетонной плиты — специальная противосейсмическая раскладка арматуры, которая будет заливаться бетоном.

Я приехал на проект в 2013 году. Тогда все строительство шло под землей и выглядело примерно так:

С конца 2014 года началось возведение стен над землей. На фото ниже — Assembly Building. В него для предварительной сборки будут попадать все крупные компоненты системы, а в здание токамака их перенесут с помощью большого крана.

А это подстанция высокого напряжения и трансформаторы.

В 2015 году Assembly Building обернули во внешние стены.

А это фото 2016 года:

А на фото ниже хорошо виден прогресс с 2014 года по весну 2020-го. Фото сделаны с разных ракурсов, но на них заметны существенные улучшения.

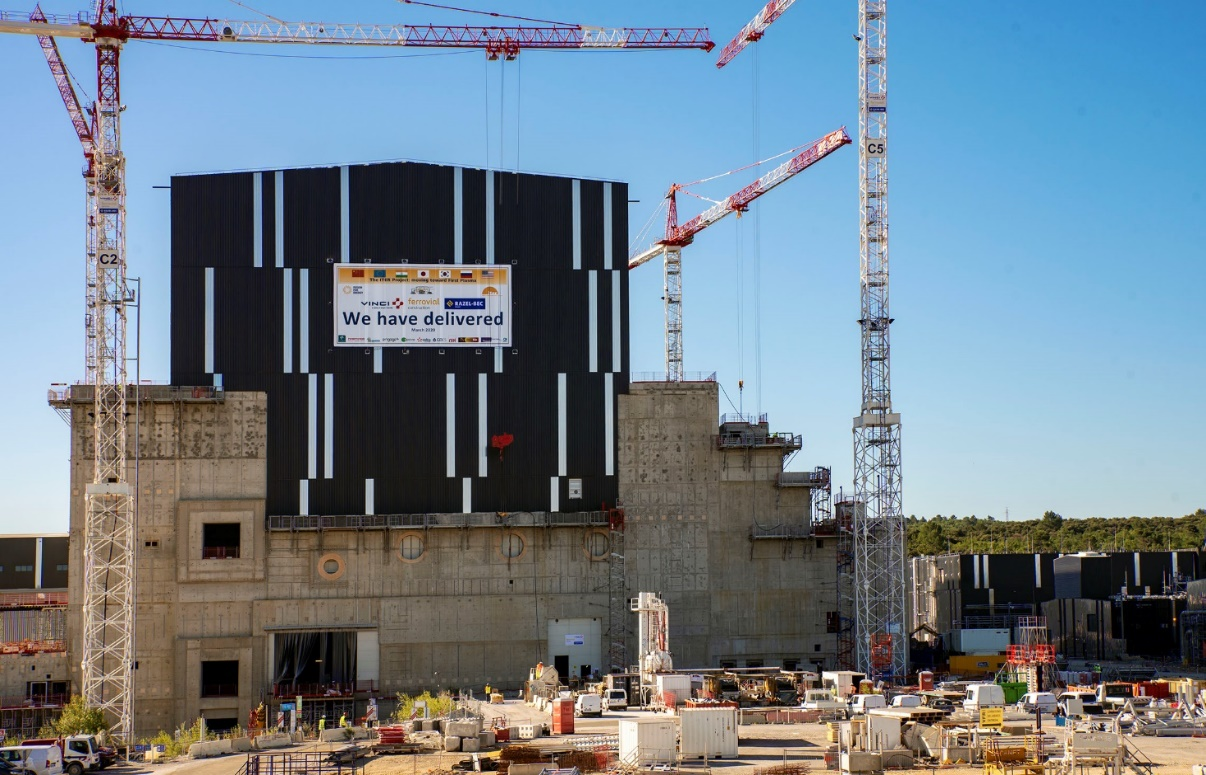

А вот так проект выглядит сегодня:

Здание токамака из бетона со стенами толщиной 1-1,5 м закончили 18 июня 2020-го (металлическая конструкция сверху — временная)

Еще несколько фото прогресса. Первый кадр снят внутри токамак-здания. Под этой крышкой будет размещаться токамак ITER. Вдали видно здание сборки и перемещаемый кран.

А это основание криостата. Оно уже установлено туда, где будет собираться токамак.

В начале лета 2020-го проект ITER официально перешел из стадии строительства на стадию сборки. Мы чуть ли не каждую неделю принимаем на стройплощадке большие элементы токамака: катушки, части вакуумной камеры. И это новый вызов. Огромные компоненты предстоит подгонять с точностью часового механизма.

К примеру, допуски изготовления вакуумной камеры (30-метровой конструкции весом чуть меньше килотонны) — 1 мм. Возможно, оборудование придется подгонять под неточные размеры компонентов.

А параллельно идет постоянное уточнение конструкции, переделка чертежей.

Например, электрики выяснили, что нужно использовать более толстые провода. Те, в свою очередь, не помещаются в трубопроводы, плюс придется увеличивать отверстия в стенах. А значит, вырастет поток нейтронов наружу. Итог: придется разрабатывать более стойкую к радиации электронику.

Есть такая шутка, что каждые два года проект строят заново. Но при этом ни один шаг нельзя пропустить: нельзя восемь лет ничего не делать, включившись только на финальном этапе. Необходимо пройти весь путь от начала и до конца.

Структура проекта

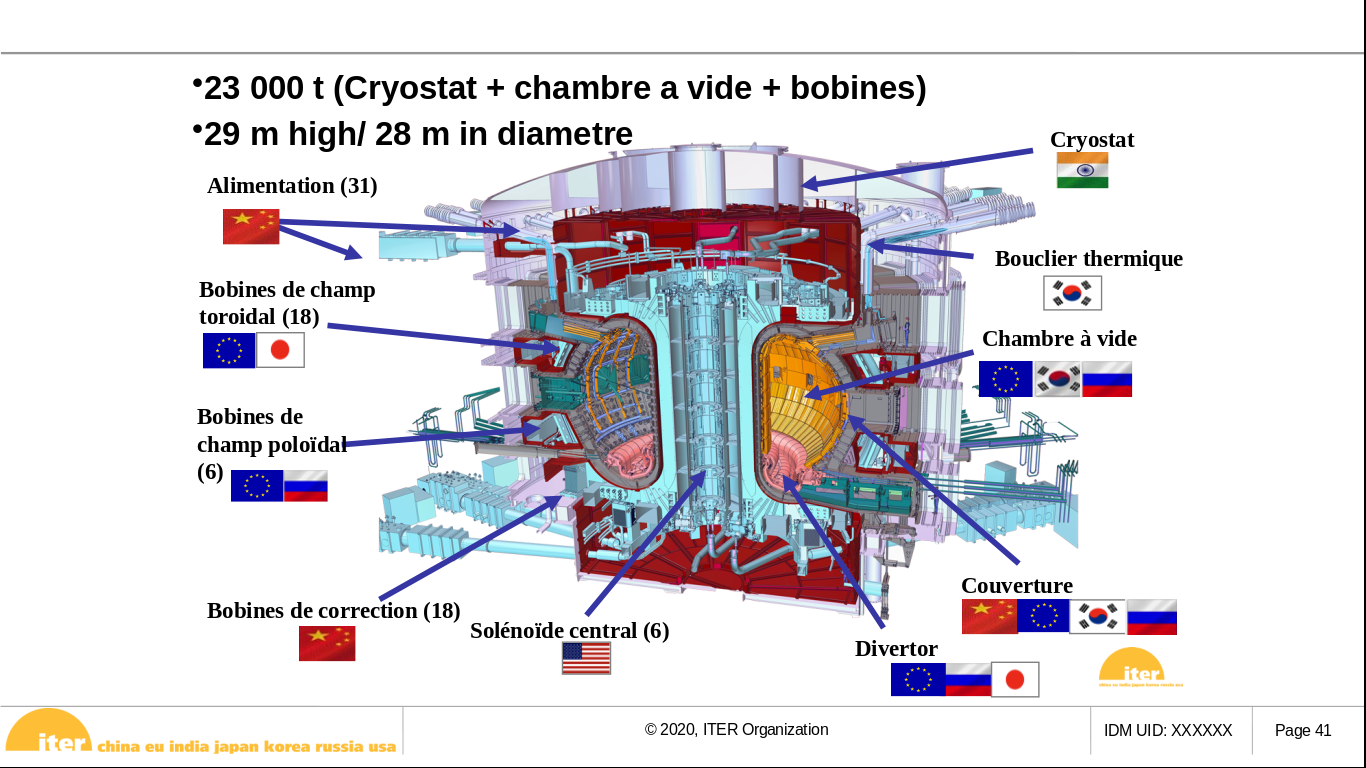

Как я сказал, в проекте семь участников. В соответствии с базовой договоренностью Европейский союз вкладывает 45%, остальные страны по 9%. Вкладывают деньги — в центральную организацию на юге Франции. А также оборудование (части установки) и лучшие умы.

На гистограмме ниже показано, как страны-участницы вкладываются в отдельные направления.

Под восьмой аббревиатурой JF, по всей видимости, скрывается доля других стран (Казахстан и Австралия). Это распределение довольно плоское. Направления не разделены между странами, и это осознанный шаг, чтобы знания в каждой из областей не концентрировались в одних руках. Все делают понемногу. Например, Россия отвечает за верхние патрубки вакуумной камеры.

Также она делает несколько диагностических систем.

Тут видно, что Россия поставляет катушки тороидального поля, часть диверторов, несколько модулей термозащиты, часть вакуумной камеры

Важный момент, на котором я хотел бы остановиться, — это организация процессов в ITER.

В центре структуры — генеральный директор ITER Organization, над ним — совет ITER, в который входят представители всех партнеров, участвующих в проекте. Правительства стран — участниц проекта на схеме показаны зеленым.

Совет управляет всем процессом, диктуя свои решения директору. Тот, в свою очередь, воплощает их в реальность, управляя рядом департаментов. На схеме их всего три, в реальности же их намного больше.

Департаменты общаются с локальными агентствами стран-участниц (иногда их называют домашними агентствами), а те взаимодействуют с лабораториями и индустрией — именно они строят компоненты токамака и поддерживающих систем.

Некоторые подсистемы изготавливает ITER напрямую, но большая часть все же проходит через всю цепочку — от директора до завода в конкретной стране.

Как видно из схемы, линейное управление проектом отсутствует. Локальные агентства имеют выход на свои правительства, и цепь замыкается. Эта нелинейность — важная особенность ITER: в любом вопросе участвуют разные стороны.

Для ITER определено четыре основных этапа.

Таймлайн проекта. Выход на полную мощность запланирован на 2035 год. После система будет использоваться только в научных целях и для обкатки технологий

Так называемая Stage Approach Configuration должна дать первую плазму к декабрю 2025 года. Эту дату установили несколько лет назад, и она не сдвигается, несмотря на коронавирус и политические изменения.

В этой конфигурации ITER будет функционировать всего полгода. Мы называем эту стадию «политической плазмой»: на малой мощности она поможет нам проверить вакуумную камеру, систему нагрева, магниты. В итоге мы должны понять, что вакуумная камера работает и плазма создается.

Далее начнется досборка тонких систем, в том числе системы нагрева плазмы. По мере сборки запланированы Prefusion power operation 1 и 2 на 2028 и 2032 годы соответственно.

Выход на максимальную мощность — в декабре 2035 года. После 2035 года ITER будет функционировать в научных целях еще 10 лет. Планируется 5,5 тыс. разрядов в 500 МВт по 500 секунд.

Вместо итогов

На данном этапе речь не идет о коммерческом производстве электроэнергии путем термоядерного синтеза. Нейтроны не будут захватываться, а их энергия не будет преобразовываться в электричество. Нейтроны будут выходить из установки, и их будут задерживать бетонные стены здания. Частицы будут проникать в комнаты и ячейки, поэтому во время работы установки людей в здании не будет. А механические свойства материалов, подвергающихся постоянной бомбардировке нейтронами, конечно, рассчитывают с учетом планируемого срока эксплуатации установки (полный выход нейтронов за все время работы установки — порядка 10 21 ).

В теории есть несколько способов использовать кинетическую энергию нейтронов во благо. Один я уже упоминал — нагреть воду и поставить турбину. Второй путь — гибридный. Небольшой токамак можно обложить ураном-238 и использовать нейтроны для поддержания реакции распада урана. Масса урана при этом может быть много меньше критической, т.е. взрыва не произойдет ни при каких условиях.

Если что-то пойдет не так в такой гибридной установке, реакция просто затухнет. Уран будет работать только за счет того, что его бомбардируют нейтроны, которые появляются, когда идет термоядерная реакция. И хотя такая станция производит радиоактивные отходы, она безопасна — не может взорваться.

Но финальная цель — это, конечно, чистый термояд, где нет урана и ядерных отходов. Это единственно правильная цель, но путь к ней долгий и сложный. Если ITER выполнит свою функцию и к 2035–2045 годам ответит на вопрос, можно ли получить выход энергии в 10 раз больше, чем затрачено, мы начнем строить демонстрационную станцию. В лучшем случае к 2050-му она даст ответ, будет ли коммерческий старт у проекта.

Однако двигаться в этом направлении надо. И ITER — это выгодная сделка. Каждый участник вкладывает 9%, но получает 100% разработок. По сути, это большой учебный проект для всех стран, который стоит намного дороже, чем любые коммерческие разработки. Но, несмотря на это, проект идет согласно графику и не обманывает ожидания.

С каждым годом ему все больше доверяют, а значит, дальше работа должна пойти лучше и быстрее.

Основной этап строительства ITER завершен. Настал черед сборки реактора (фото — март 2020-го)

В общем, это будет подарок нашим внукам. О том, как продвигается проект, рассказывают на YouTube-канале ITER Organization.

Источник: habr.com

История индустриального домостроения: эксперименты с каркасом и панелью

Идея полносборного строительства на базе плоских железобетонных панелей родилась в самом начале XX века. Претендентов на первый в мире проект крупнопанельного дома много — после Первой Мировой войны практически вся Европа была занята поиском быстрого и дешевого решения жилищной проблемы.

Заграница не поможет

В 1927 году многочисленная делегация советских специалистов направляется в Германию для изучения немецкого опыта массового жилищного строительства пригородных рабочих поселков. Большую заинтересованность у наших архитекторов и инженеров вызывает система индустриальных сборных домов на базе пемзобетонных панелей, разработанная и активно рекламируемая немецким архитектором Эрнстом Майем.

Делегация советских специалистов знакомится со строительством рабочего поселка по проекту Эрнста Майна в пригороде Франкфурта-на Майне

Панели размером 3 × 1,10 × 0,20 м и весом 726 кг устанавливаются с помощью небольшого крана. Монтаж 2-этажного дома с погребом занимает от 1,5 до 17 дней, в зависимости от количества занятых на строительстве рабочих. Причем Май поставил на конвейер не только производство домов, но и всю систему проектирования рабочего поселка в целом.

Рабочий поселок Праунхейм, построенный по проекту Э.Мая в 1927-28 гг.

Рабочий поселок, современный вид.

Эрнст Май вместе с большой группой иностранных архитекторов был приглашен в Советский Союз и проработал у нас несколько лет, но ему пришлось проектировать советские города будущего, расположенные за Уралом, не из дефицитного в нашей стране бетона, а в основном из более доступной древесины. В 1933 году Май покинул СССР.

От Бёрезовска до Соколиной горы

Активная научная разработка проблем индустриализации жилищного строительства началась в 1940 году, в НИИ Строительной техники Академии архитектуры СССР коллективом под руководством Г. Кузнецова. Однако война прервала эти работы. В результате эпоха крупнопанельного домостроения в нашей стране наступила только в 1945-м и не в Москве, а в далеком уральском городе Берёзовске. Именно там в конце 1945 года, на базе построенного за год до этого Березовского завода строительных конструкций был собран первый в СССР крупнопанельный одноэтажный дом с неполным каркасом по проекту архитекторов Г. Потапова и Г. Ростовской.

2-хэтажный крупнопанельный дом в г. Берёзовск построен в 1946 г.

«Березовская» серия малоэтажных сборных крупнопанельных домов тиражировалась в рабочих поселках Свердловской области вплоть до 1951 года. Для наружных стен использовались утепленные минеральным войлоком панели размером 3×3 м. Между собой панели соединялись монтажными петлями, стыки проконопачивали минеральным войлоком. Фасады декорировали бетонными карнизами, горизонтальными тягами, нащельниками, крепившимися стальными болтами.

Первый в Москве каркасно-панельный дом. Арх. Б.Богомолов, инж. Г.Кузнецова.

В Москве экспериментальные серии каркасных и каркасно-панельных домов разрабатывались параллельно несколькими коллективами. Начиная с 1947 года практически каждый год ознаменовывается реализацией какого-либо нового экспериментального проекта. В 1947-48 годах по проекту, разработанному в НИИ строительной техники Академии архитектуры СССР (арх. Б.Богомолов, инж. Г.Кузнецова), на Соколиной горе возводится первый экспериментальный каркасно-панельный дом с полным каркасом из стали.

Первый в Москве каркасно-панельный дом. Арх. Б.Богомолов, инж. Г.Кузнецова.

Дом с планировкой коридорного типа имел трехпролетный поперечный стальной каркас с размерами пролетов 5,24+1,78+5,24 м. В ходе дальнейших экспериментов от стального каркаса в жилищном строительстве отказались в пользу железобетона. Также на опыте этого первого дома стало понятно, что необходимы более надежные и герметичные, защищенные от продувания решения для стыковки и креплений панелей. При возведении дома на Соколиной горе значительная часть работ приходилась на строительную площадку: устройство тепло- и пароизоляции стеновых панелей, внутренняя отделка гипсовыми мелкими плитами — все делалось в построечных условиях, что снижало скорость строительства.

Экспериментальный квартал на Хорошевке

Уже в следующем, 1949 году в районе Хорошевского шоссе начинается строительство серии экспериментальных каркасно-панельных секционных домов, разработанных Мосгорпроектом (арх. М.Посохин и А.Мдоянц, инж. В.Лагутенко). В 6 домах первой очереди еще не успели отказаться от стального каркаса, однако в дальнейшем перешли на конструкцию из железобетона.

.jpg)

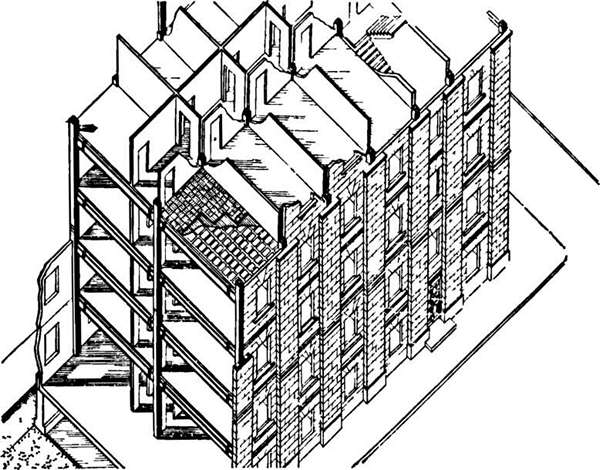

Железобетонный каркас домов этой серии состоит из двухэтажных колонн с консолями и опирающихся на консоли ригелей. Высотность домов с 4 этажей в первой очереди к концу строительства в 1952 году выросла до 10 этажей.

Эта тенденция — начинать с малой этажности, а потом постепенно к концу экспериментального периода увеличивать ее — сохранилась и на следующих экспериментальных московских сериях домов. Правда и в этом опытном строительном проекте еще не удалось воплотить в полной мере идею индустриального производства всех элементов дома: панели отливались не на заводе, а прямо на стройплощадке в металлической опалубке, стыки заделывали с лесов. Тем не менее дом возводился за рекордно короткие сроки: вначале за 90-100, а к 1951 году всего за 60 рабочих дней. Строительство аналогичного кирпичного дома заняло бы не менее года.

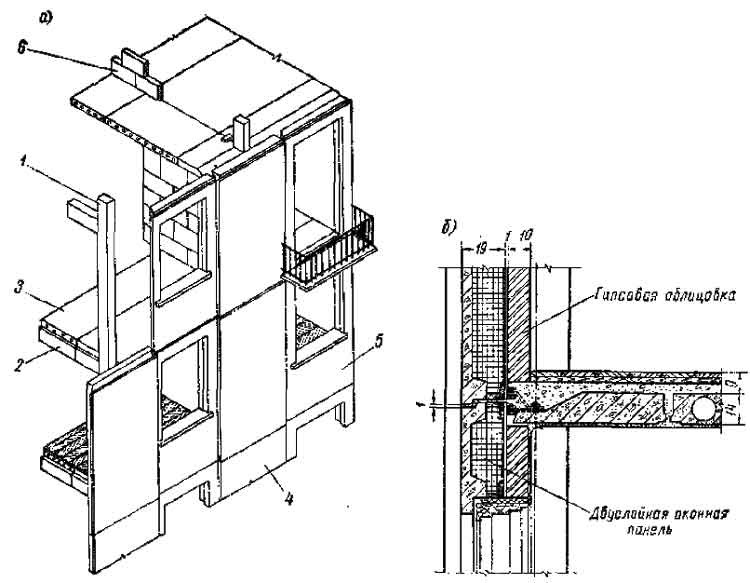

Конструкция дома на Хорошевском шоссе: а — общая схема; 1 — стойка; 2 — ригель; 3 — панель перекрытия; 4 — простеночная панель; 5 — оконная панель; 6 — гипсоопилочные плиты перегородки; б — деталь крепления наружных стеновых панелей к перекрытию. Крепление наружных стеновых панелей к каркасу и перекрытиям производилось полосовыми компенсаторными планками и болтами с последующим обетонированием соединений. Панели наружных стен устанавливались одна на другую на растворе, вертикальные стыки в целях устранения продуваемости и промерзания заполнялись теплым раствором. (Источник: Дроздов П. Ф., Себекин И. М. Проектирование крупнопанельных зданий (каркасных и бескаркасных). М., Стройиздат, 1967)

Всего с 1949 по 1958 год в районе Хорошовского шоссе (улицы Куусинена, Зорге, Добролюбова и 1-й Хорошёвский пр-д) был построен 21 дом экспериментальной каркасно-панельной серии высотой от 4 до 10 этажей с уютными внутренними дворами. Сегодня эту застройку портит только разрушающийся во многих местах бетонный архитектурный декор.

Эксперименты на Песчаных

В 1948 году столичная пресса писала: «Эти дома — начало новой московской улицы, рождающейся на пустыре у поселка Сокол. Она соединит Ленинградское и Хорошовское шоссе. Заложено и строится 14 жилых зданий. В каждом по 44 квартиры. Различные сборные детали для строительства изготавливаются сразу на многих заводах».

Речь идет о начале массовой застройки района Песчаных улиц, где на площади около 300 га развернулся масштабный эксперимент по скоростному строительству новым поточным методом сборных каркасно-панельных домов экспериментальной серии.

Конструктивная схема каркасно-панельных домов на ул. Новая Песчаная в Москве. Плиты толщиной 40 мм с ребрами по контуру с заполнением пенобетонными блоками объемным весом 600 кг/м 3

Застройка велась бригадой архитекторов в составе Н. Швеца, А. Болонова, М. Зильберглейта, Г. Андреева, инженера Л. Ф. Бренкевича под руководством З.Розенфельда. Генеральный план территории разработан архитекторами З. Розенфельдом и П. Помазановым. Благодаря комплексной застройке район получил удобную, законченную планировку с уютными дворами, собственной центральной площадью и широким центральным бульваром.

Новопесчаная улица в 1960-е годы .

Первая очередь строительства (1948-1949 гг.) включала четырехэтажные дома. Угловые здания, оформляющие площадь, завершались непривычными для Москвы мансардами, а их центральные секции имели увеличенную этажность. Фасады домов первой очереди облицованы светлым силикатным кирпичем.

Декоративные элементы на фасаде по тем временам минимальные: углы домов декорированы бетонными блоками, имитирующими руст, оконные проемы первого этажа обрамлены бетонными же наличниками. Все архитектурные элементы изготавливались на заводе. Помимо полной заводской готовности элементов строительство ускорялось и благодаря поточному методу, при котором сборка велась сразу всех домов квартала. Четырехэтажный дом возводился за 96, а 5-этажный — за 120 рабочих дней.

На второй очереди (1949-51) этажность была поднята до 6–8 этажей, на третей (1950–1955) — до 6-9 этажей. Для угловых домов архитекторы также предложили более разнообразную архитектуру — на одном из фасадов использована облицовка семищелевыми керамическими блоками. Разноэтажные секции, мезонин, арки и баллюстрады вносят разнообразие в структуру застройки.

Правда часть бетонного декора не выдержала проверку временем и была демонтированы из соображений безопасности пешеходов. Помимо жилых домов в этом микрорайоне были построены школы — по той же каркасно-панельной технологии, по типовым проектам. В домах 3-ей очереди многие первые этаже отведены под нежилые функции — магазины, службы быта, детсады и др. Недавно Ансамбль застройки района Песчаных улиц 1947-1955 гг. получил статус территории историко-культурного значения.

Изображения: М.Меерович, archidays.ru, pastvu.com, moya-moskva.livejournal.com, synthart.livejournal.com, frankfurter-bilderbogen.de

Источник: archsovet.msk.ru