Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.

Здесь рассматривается метод определения расчетных длин колонн многоэтажных рам путем вычисления форм потери устойчивости, пригодных для определения расчетной длины стойки каждого этажа рамы.

Здесь рассмотрен метод эффективного приближения к равноустойчивой системе с целью наиболее рационального определения расчетных длин.

Здесь выполнен анализ нескольких существующих и предложен собственный метод определения расчетных длин многоэтажных рам и ступенчатых колонн через т.н. парциальную норму загружения.

Здесь показано многообразие подходов к определению коэффициентов расчетных длин, а также предложен вариационный метод вычисления коэффициентов расчетных длин с учетом пластического перераспределения изгибающих моментов в конструктивных системах.

Коэффициент теплопроводности строительных материалов

Предлагаемый подход к определению расчетных длин элементов в составе рамных конструкций не только упрощает расчетные операции проектировщиков, но и приближает их к понятию существа явления потери устойчивости элемента в конструкции.

Суть метода:

для определения расчетной длины каждого стержня кроме наименее устойчивых стержней следует рассмотреть раму, загруженную всеми нагрузками, определившими критическое состояние, уменьшив последние на ~1%, и считать их постоянными. Кроме того, к концам стержня следует приложить две силы, направленные вдоль его оси или перпендикулярно к ней, и найти нулевое значение определителя, считая возрастающими только эти силы. Это будет критическая нагрузка для рассматриваемого стержня (критическое значение параметра Fкр). Коэффициент приведения расчетной длины мю определим из формулы мю=пи/Fкр.

Не будете же вы всерьёз утверждать, что 10-и этажную 15-и пролётную раму с переменными высотами этажей и разными шагами колонн можно заменить на эквивалентную одноэтажную однопролётную раму.

Буду всерьез утверждать . Любую сложную раму с параллельными стойками можно расчленить на набор простых.

Вообще не обязательно подгонять все стойки под равноустойчивость. Почти всегда можно эту равноустойчивость сымитировать разделением рамы на поддерживающие изогнутые и поддерживаемые сжатые элементы.

Тогда, когда бОльшая часть сжатых элементов рамы подбирается по предельной гибкости. В таком случае использование геометрическую длины вместо расчетной приведет к очень зыбкой и не очень безопасной конструкции.

Одним словом, Вы считаете, что с определением гибкости в нормах всё хорошо и для мало нагруженных элементов нужно ставить сечения большие, чем для загруженных под завязку?

Всё до безобразия гораздо проще. Чтобы получить истинную расчётную длину по лирам/скадам надо загрузить схему так, чтобы сила в каждой стойке N = 1e-10*EI

Всё до безобразия гораздо проще. Чтобы получить истинную расчётную длину по лирам/скадам надо загрузить схему так, чтобы сила в каждой стойке N = 1e-10*EI

Возможно. Только как практически это до «безобразия простое» загружение приложить к каждому из сжатых стержней в составе многоэтажной рамы?

Элементарно. В первом приближении прикладываешь узловые силы по верху. Затем корректируешь.

К истинному распределению нагрузок не имеет отношения. Главное добиться одновременной потери устойчивости всеми стержнями.

Тогда покажите пределы точности такого подхода. Можно попытаться посмотреть у Корноухова (не помню, есть ли эта информация для такого метода) или просто решить тестовую задачу по программе и вручную. А то получается:

«Один утверждал

Нам открыта дорога

На много, на много лет

Второй отвечал

Не так уж и много

Всё дело в цене на билет» (c)

Конечно, но об этом говорили именно Вы .

Случай практически теоретический . По крайней мере, я с таким не встречался. Ему «противодействуют» ограничения перемещений сооружений в целом и унификация.

На основании Ваших утверждений типа «нет и не будет» .

—— добавлено через ~5 мин. ——

Возможно. Только как практически это до «безобразия простое» загружение приложить к каждому из сжатых стержней в составе многоэтажной рамы?

Тут бы авторам программ подсуетиться и сделать опцию «Расчёт на устойчивость по внутренним усилиям», которые можно было бы задавать как по РСН, так и вручную. Давным давно именно так было реализовано в программе «Рама» В. Поляка (ударение на первый слог).

Я хотел сказать, то Вы слегка заблуждаетесь принимая за абсолютную и безальтернативную истину расчетные длины, вычисленные в предположении «вынужденной» потери устойчивости стержня. И зачем-то спорите с простой аксиомой о независимости расчетной длины от величины нагрузки на стержень (хоть в составе рамы, хоть полностью изолированного), положенной в основу всех нормативных расчетов на устойчивость.

Нужно попытаться. там вся необходимая информация по этому поводу есть.

Но я не призываю разделять рамы на эквивалентные ячейки всегда. Это далеко не самый рациональный способ определения расчетных длин. Я призываю определять расчетные длины исходя из принципа равноустойчивого состояния всех стоек, сформулированного Корноуховым. Потому, как именно из такой предпосылки будут получаться пригодные для любых проверок по СП, не зависящие от нагрузок, расчетные длины.

Тут бы авторам программ подсуетиться и сделать опцию «Расчёт на устойчивость по внутренним усилиям», которые можно было бы задавать как по РСН, так и вручную.

По хорошему, авторам программ нужно суетится над открытым и развитым API своих программ. Потому, как такое специфичное нагружение системы легко можно реализовать с помощью прикладного программирования и оформить это в виде макроса или плагина.

Источник: forum.dwg.ru

Расчетный метод – когда это право налоговиков становится их обязанностью?

В случаях перехода с УСН или ЕНВД на ОСН бывает, что налогоплательщик не может подтвердить документально свои доходы или расходы для целей налогообложения по ОСН. Пп.7 п.1 ст.31 НК РФ дает налоговым органам право (а не обязанность) на применение расчетного метода при исчислении налогов. Но бывают и исключения.

В сегодняшней статье разберем реальный случай (арбитражное дело № А05-3717/2019), когда нам удалось доказать в суде, что в некоторых ситуациях такое право налоговиков становится их обязанностью. Она не исполнена? Тогда это уже нарушение, основываясь на котором можно выиграть весь спор в пользу налогоплательщика.

Суть дела

Индивидуальный предприниматель (ИП) при строительстве жилых домов по государственной программе переселения из ветхого и аварийного жилья строил жилые дома и применял режим налогообложения УСН 6%. В определенный момент наш ИП утратил право на применение льготного режима, но этого не заметил и продолжал его применять. Налоговики нарушения с его стороны тоже несколько лет не замечали.

Режим УСН 6%, как известно, освобождает налогоплательщика от обязанности учета расходов для целей его налогообложения, поскольку в основе этого налогового режима лежит кассовый метод при получении доходов, с которых в бюджет уплачивается 6%. И на том налоговые обязанности налогоплательщика, применяющего УСН 6%, прекращаются.

Примерно через три года инспекция обнаружила нарушение со стороны ИП. И, естественно, перевела этого ИП на общий режим налогообложения с начала того квартала, в котором он «слетел» с упрощенки. Но, сделав это, налоговикам пришлось определять, какой же размер НДФЛ должен был уплатить в бюджет этот налогоплательщик после того, как утратил право на применение упрощенки?

Налоговая база по налогу НДФЛ рассчитывается по формуле «доходы минус налоговые вычеты (т.е. расходы)». С доходами нашего ИП более или менее все просто, их легко определить по данным банковского счета налогоплательщика и его онлайн-кассы, неограниченный доступ к которым у налоговых инспекторов имеется.

Для упрощения скажем, что в период после того, как наш ИП утратил право на применение режима УСН 6%, он продал квартиры в жилом доме «Альфа» (название дома вымышленное) на сумму 50 млн.рублей.

А вот с налоговыми вычетами, т.е. с расходами, которые наш ИП понес при строительстве дома «Альфа», возникает проблема, оскольку сам налогоплательщик эти расходы не учитывал. Просто в тот период, когда ИП строил дом «Альфа», он совершенно правомерно применял режим УСН 6%, который освобождает его от обязанности учитывать свои расходы для целей налогообложения. Т.е. обвинить нашего ИП в том, что он, не ведя учет своих расходов в тот период, нарушил закон, нельзя.

Но что же делать налоговикам? Ведь для исчисления НДФЛ расходы все равно нужны. Причем нужны расходы не абы какие, а именно те расходы, которые непосредственно связанные с извлечением дохода, подлежащего налогообложению (см. п.1 ст.221 НК РФ). В нашем случае инспекции нужны были документы налогоплательщика по его расходам на строительство именно дома «Альфа». А именно этих документов у нашего ИП как раз и не было, поскольку он их не сохранял.

Налоговики в этой ситуации, особо не мудрствуя, применили специальную норму права — 20% налоговый вычет, если налогоплательщик не в состоянии документально подтвердить свои расходы (ст. 221 НК РФ), который содержится в главе 23 НК РФ.

Но это специальная норма права, поскольку относится она только к налогу НДФЛ. При этом для аналогичных ситуаций, когда налогоплательщик не в состоянии документально подтвердить свои доходы или расходы, имеется общая правовая норма, содержащаяся в пп.7 п.1 ст. 31 НК РФ. И она в таких случаях предусматривает право налоговиков на применение расчетного метода при исчислении любых налогов.

Налоговые инспекторы в ситуации с нашим ИП применили положения ст. 221 НК РФ. Следовательно, налоговый вычет ИП для целей его налогообложения составил 10 млн.руб. (50 млн.руб. х 20%) и на этом налоговики успокоились, полагая что все сделали верно. В результате сумма налога НДФЛ, подлежащего уплате в бюджет, по расчетам налоговых инспекторов составила 5,2 млн.руб. ((50 — 10) х 13%).

Почему налоговики поступили неправильно

На первый взгляд, казалось бы, налоговики все сделали верно, но тем не менее, они ошиблись. Почему?

Потому что в этой ситуации они забыли, что применили сами же к налогоплательщику налоговую переквалификацию — и тем самым сами же перевели его на общий режим совсем с другого режима налогообложения. Но отсутствие у нашего налогоплательщика документов, подтверждающих его расходы, объясняется тем, что в тот период он ошибочно применял режим УСН 6%, который освобождал его от обязанности учитывать свои расходы. Следовательно, он уплачивал совсем иной налог, не НДФЛ.

В режиме налоговой переквалификации, которую применил налоговый орган к этой ситуации, применяется не специальная права, описанная в ст.210 НК РФ, а общая норма права, описанная в пп.7 п.1 ст. 31 НК РФ, которая относится к налогоплательщикам любых налогов, в том числе и к налогоплательщикам налога НДФЛ.

Этой нормой предусмотрено право инспекции определять суммы налогов, подлежащие уплате в бюджет расчетным путем, в случаях непредоставления документов или отсутствия учета доходов и расходов. А в нашем случае у налогоплательщика как раз наблюдается полное отсутствие учета его расходов, что в полной мере соотносится с положениями пп.7 п.1 ст.31 НК РФ. Кроме того, особо отметим, что в своем решении инспекция сама указывала на непредоставление налогоплательщиком документов для исчисления налогов и отсутствие надлежащего учета доходов и расходов. И даже наложила на налогоплательщика штраф по этому основанию (п.1 ст.126 НК РФ).

На мой взгляд, то что ИП не смог предоставить в инспекцию документы, подтверждающие его расходы при строительстве дома «Альфа», ни в коей мере не дает налоговикам права на полное игнорирование расходов нашего ИП на строительство этого дома. Неправильно делать вид, будто расходов на строительство именно этого дома вообще не существовало. Дом же не сам собой построился?

Обращает на себя внимание, что применение налоговым органом 20% профессиональных налоговых вычетов со стороны ИФНС «подается» так, как будто инспекция тем самым сделала благо для налогоплательщика, поскольку применила способ расчета налога, который приводит к необходимости уплаты в бюджет меньшей суммы налога НДФЛ. Однако это утверждение о благе для налогоплательщика явно основано или на лукавстве, или на заблуждении инспекторов.

Что говорят нормативные документы

Такая ситуация обязывала инспекцию применить положения пункта 8 постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013г. № 57, в котором говорится, что в такого рода ситуациях расчетным методом должны быть определены и расходы. Кроме того, ВАС РФ говорит, что изложенным подходом (т.е. расчетным методом) необходимо руководствоваться как в случаях отсутствия у налогоплательщика соответствующих документов, так и в случае признания их ненадлежащими.

Также сказано, что это не лишает налогоплательщика права доказывать фактический размер соответствующих расходов применительно к правилам пп.7 п.1 ст.31 НК РФ. Т.е. ВАС РФ позволяет налогоплательщику самому применять расчетный метод для учета его затрат для целей налогообложения.

Кроме того, существует «Обзор практики применения судами дел, связанных с применением главы 23 НК РФ», утвержденный Президиумом ВС РФ 21.10.2015 г.. В пункте 12 там сказано, что при отсутствии у ИП документов, подтверждающих его расходы, понесенные в связи с осуществлением приносящей доход деятельности, в отношении которой им ошибочно применялся специальный налоговый режим, не предполагающий необходимости ведения учета расходов, сумма налога к уплате в бюджет определяется расчетным методом.

Предусмотренное пунктом 1 статьи 221 НК РФ правило предоставлении профессионального налогового вычета в фиксированном размере 20% в данном случае не исключало необходимости (вот где вместо права возникает обязанность) определения недоимки расчетным способом. Поскольку спорные доначисления обусловлены не отсутствием надлежащего документального подтверждения расходов предпринимателя, а данной налоговым органом иной квалификации деятельности предпринимателя как подлежащей налогообложению по общей системе.

Вывод

Право налогового органа на применение расчетного метода, предусмотренное пп.7 п.1 ст.31 НК РФ, в режиме налоговой переквалификации, становится обязанностью налогового органа. А раз инспекция свою обязанность не выполнила, то суд пришел к выводу, что в ходе налоговой проверки она так и не смогла установить действительный размер налоговой обязанности этого налогоплательщика на ОСН. И на этом основании все решение инспекции было признано судом недействительным.

Источник: www.klerk.ru

Что такое расчетная мощность?

Граждане, кто укажет норматив, в котором дается определение расчетной, единовременной и установленной мощности, тому приз.

Все это я видел и в интернете лазил. Поэтому и прошу четкое указание на норматив.

VladislavV написал : Все это я видел

Если видели, то там есть и «четкое указание на норматив» — СП03. ( 6. Расчетные электрические нагрузки. Нагрузки жилых зданий. ).

А ты норматив открывал? Смотрел, что там написано? Есть там определение или нет? Так вот, нету его там. Есть только формулы. А вот тупо определения нет.

Так что пока мне людишкам в физиономию ткнуть нечем.

Google что у Вас нет? Выделеная мощность В квартире или нежилом помещении основными показателями мощности являются установленная мощность и единовременная мощность (нагрузка). Именно эти величины указываются в разрешениях на присоединение мощности, справках о выделенной мощности и актах разграничения балансовой принадлежности.

Терминология, используемая при расчетах мощности, несколько отличается от терминологии, установленной нормативными документами. Документы, определяющие юридический смысл: ГОСТ«Энергетика и электрификация. Термины и определения». В нем дается определение установленной мощности, присоединенной мощности, нагрузки электроустановки.

Постановление Правительства РФ №861 дает определение заявленной мощности, максимальной мощности, присоединенной мощности. Документы, определяющие физический смысл и порядок расчета: СП03 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» использует понятие расчетной нагрузки, и установленной мощности.

РМ«инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий» использует понятие расчетной нагрузки, установленной мощности. Просуммировав все вышеизложенное, можно дать следующие определения: Если максимальная мощность вашей электроустановки мене 100 кВт, то на основании постановления правительства РФ №861 от 27. 12.

04 (в последней редакции), обращаться в Энергонадзор вообще не обязательно.

- Установленная мощность, присоединенная мощность – это сумма мощностей электроприемников (по паспортам), входящих в электроустановку, мощность которой рассматривается.

- Единовременная мощность (нагрузка), расчетная нагрузка – это электрическая мощность, которую должна потреблять электроустановка в определенный (расчетный) период времени. Данная мощность определяется расчетом, исходя из установленной мощности, типа электроустановки, режима ее работы и других показателей при помощи расчетных коэффициентов. Таким образом, для нормальной работы электроустановки достаточно мощности равной единовременной. То есть заявленная мощность должна быть равна или больше единовременной мощности. В свою очередь выделенная мощность, должна быть больше или равна заявленной.

Как повысить расчетную мощность

Если технические условия позволяют выделить дополнительную мощность, в этом случае на руки выдается соответствующее разрешение на выполнение электромонтажных работ. В итоге будет произведен ввод дополнительного кабеля необходимого сечения, определяемого специалистами. Это позволит выдерживать все предполагаемые нагрузки.

Однако на практике решение этой проблемы сопряжено с большими трудностями, прежде всего это связанными с согласованиями в различных структурах и инстанциях. Кроме того, дополнительные мощности отсутствуют и взять их просто негде. Существующие сети и так уже работают с полной нагрузкой.

Иногда дополнительные мощности находятся в другом районе, что потребует прокладки к дому новой кабельной линии. Внутри дома также выполняется прокладка нового магистрального силового кабеля. Все изменения оформляются документально и фиксируются в техническом паспорте жилища.

Особые сложности возникают в домах старой постройки с однофазными линиями и отсутствующим заземлением. Здесь не поможет замена старой электропроводки на более новую, пропускная способность все равно останется старой и не позволит включать дополнительные приборы. В этом случае потребуется полная замена проводки на трехфазную линию с установкой всех необходимых защитных и распределительных устройств.

Расчетные таблицы мощности и сечения

Расчет мощности трехфазной сети

Расчет тока по мощности и напряжению

Калькулятор сечения провода по мощности

Сечение кабеля и мощность

Расчет автомата по мощности 380

Что такое расчетная мощность

Для упрощения сначала можно изучить типичные бытовые задачи. При подключении оборудования необходимо согласовать с параметрами имеющейся сети реальное потребление электроэнергии. Определенные данные нужны владельцу квартиры для выбора автоматических защитных устройств.

Расчетная мощность определяет, какой максимальный ее уровень возможен в определенных условиях эксплуатации. Для расчета нужны параметры подключенной техники.

Технические параметры бытовой техники

| Телевизор 1 | 250 | 1 | 0,25 |

| Телевизор 2 | 180 | 1 | 0,18 |

| Кондиционер | 1500 | 3 | 4,5 |

| Эл. конвектор | 800 | 10 | 8 |

| Тепловой вентилятор | 1400 | 1 | 1,4 |

| Холодильник | 140 | 1 | 0,14 |

| Варочная панель | 4200 | 1 | 4,2 |

| Духовой шкаф | 3200 | 1 | 3,2 |

Понятно, что совместное включение кондиционеров и электрических конвекторов можно исключить. Однако в процессе приготовления торжественного ужина один духовой шкаф и все конфорки будут потреблять 7,4 кВт. Сильный ток в единой цепи способен разрушить проводку. Риск аварийных ситуаций возрастает при работе со старыми сетями питания, созданными из алюминиевых проводов с недостаточно большим сечением. В подобных объектах недвижимости (220V, одна фаза) действуют ограничения по нагрузке до 4 кВт.

Для подключения мощных потребителей (в частном загородном коттедже) рекомендуются медная проводка и подключение к сети 380V. В этом случае на одну фазу можно распределить до 14 (20) кВт по действующим стандартам. Действительные значения можно уточнить, обратившись в соответствующую снабжающую организацию.

К сведению. Таких возможностей достаточно, чтобы подсоединить даже мощный электродвигатель или сварочный трансформатор. Для подобных потребителей с выраженными реактивными составляющими делают специальный расчет с достаточным запасом по нагрузке.

Расчетная мощность жилых зданий

Для корректного разделения технических и экономических показателей в таких объектах применяют следующие группировки потребителей:

- квартиры;

- общественная собственность.

Кроме осветительных приборов, необходимо учитывать мощность:

- лифтового, вентиляционного, насосного оборудования;

- отопительных устройств;

- систем безопасности, контроля, пожарной сигнализации.

- суммарную нагрузку вычисляют по количеству и удельному потреблению отдельных категорий квартир;

- мощность лифтовых приводов корректируют с учетом графика использования (спроса);

- аналогичным образом уточняют потребление энергии электродвигателями насосных станций, других установок;

- резервные комплекты (пожаротушение и др.) не учитывают.

К сведению. Формулы, поправочные коэффициенты и технологии расчетов подробно представлены в ГОСТ, отраслевых нормативах. Для расчета нагрузок с распределением по разным типам квартир можно воспользоваться справочными данными из строительных правил (СП31-110-2013).

Фактические КИУМ

По данным US Energy Information Administration (EIA), на 2009 год средние КИУМ по США составляли:

- Атомная энергетика: 90,3 %

- Уголь: 63.8 %

- Тепловые электростанции на природном газе: 42,5 %

- Гидроэлектростанции: 39,8 %

- Другие возобновляемые источники: 33,9 %

- Тепловые электростанции на нефти: 7,8 %

- Ветрогенераторы: 20-40 %.

- Фотовольтаика (солнечная энергетика) в Массачусетс: 13-15 %.

- Фотовольтаика в Аризоне: 19 %.

- тепловые солнечные станции в Калифорнии 33 %.

В других странах

- Тепловые солнечные станции с хранением и сжиганием природного газа (в Испании): 63 %

- Гидроэнергетика, среднее по миру: 44 %,

- Атомная энергетика: 70 % (среднее за 1971—2009 в США).

- Атомная энергетика: 88,7 % (среднее за 2006—2012 в США).

Формулы вычисления мощностей

Для расчета установленной мощности электроустановки можно взять наглядный пример осветительной установки.

Осветительная установка

Установленная мощность ( ) вычисляется во время выбора ламп и по итогам технических расчетов. Для этого складываются мощности всех ламп накаливания в системе, и формула выглядит следующим образом:

, где – номинальные мощности ламп накаливания, – та же базовая величина для люминесцентных ламп с низким давлением, – мощность дуговых ламп (ртутных, низкого давления).

По разным причинам, часть осветительных элементов может не работать. В этом случае расчетная мощность ( ) – это произведение установленного значения ( ) и коэффициента спроса, который рассчитывается по формуле:

=, где – активная мощность за 30 минут работы системы. Тогда = .

Важно! Определение установленной и расчетной мощностей имеет важное значение для многих отраслей промышленности и энергетического комплекса. Расчеты этих величин используют при проектировании осветительных установок, организации электроснабжения в жилых домах, городского освещения и в других областях, которые нуждаются в обеспечении электричеством

Электротехническое оборудование

Знание установленных и расчетных значений мощностей позволяет вычислить допустимые нагрузки, которым будет подвергаться эксплуатируемое электротехническое оборудование, что позволит использовать его с максимальной эффективностью.

Что такое установленная мощность

Как видно из рассмотренного примера, простое сложение исходных параметров не позволит получить точный результат. В действительности, кроме возможности совместного включения, следует учесть длительность и время работы. Подробные сведения о режиме эксплуатации помогут использовать преимущества сравнительно недорогих тарифов (ночью, в праздничные и выходные дни).

Установленная мощность – это суммарный показатель, который рассчитан с учетом различных поправочных коэффициентов. Ниже представлены методики, которые используют для профессиональных и частных вычислений.

Что это такое

При капитальном строительстве времен СССР, например в хрущевках, т.е. в большей части жилых помещений эксплуатируемых и по сей день еще на этапе проектировки выделенная мощность была по норме 1,5 кВт на 1 квартиру. Позже установленная норма электроэнергии выросла до 3 кВт, поскольку возникла необходимость её увеличить в связи с возросшей «прожорливостью» потребителей.

Практика показывает, что в электрощитах и счетчиках обычно устанавливались пробки по 10-16 Ампер, так чтобы максимальный ток потребляемой квартирой был ограничен общей мощностью электроэнергии в 3 кВт для квартир с газовой плитой. Для квартир, где установлена электроплита, выделяется 7 кВт. В новостройках выделенная мощность может доходить и до 15 кВт. Такой разброс вызван тем, что во времена строительства старых домов (60-е, 70-е) просто не было таких мощных потребителей и такого количества бытовой техники как сейчас.

Выделенная мощность – это максимальное количество потребляемой электроэнергии в один момент времени.

Кроме того, чтобы войти в установленный лимит, иногда нужно сделать ввод не 1 фазы, как зачастую и бывает, а целых 3 фазы. Это необходимо для подключения современной бытовой техники, например мощных элетрокотлов и электроплит. Особенно актуально это в коммерческих помещениях и производствах любого масштаба, где нужно много электроэнергии (до 30 кВт и выше).

Пример. Для отопления загородного дома не оборудованого газовым оборудованием устанавливают твердотопливные и электрокотлы, последние безопаснее и удобнее. Для отопления дома площадью в 100 кв.м. нужен котел мощностью около 7-10 кВт, электроплита потребляет еще порядка 3-5 кВт. Итого необходимо увеличить установленный предел электроэнергии до 15 кВт минимум и ввод электроэнергии по трём фазам.

Чтобы узнать выделенную мощность на частный дом или квартиру, нужно обратиться в эксплуатирующую организацию (в Москве и области – это ОАО «Мосэнергосбыт»). Справка содержит информацию о выделенной и средней потребляемой мощности электроэнергии. Она будет нужна, если вы оформляете документы на увеличение, об этом будет подробно ниже.

Что такое установленная мощность

Для того чтобы заранее спланировать установку в доме или квартире бытовой техники и оборудования, необходимо произвести оценку максимальной мощности, потребление которой будет осуществляться из электрической сети. Простое арифметическое сложение мощностей всех имеющихся потребителей не дает точных результатов, из-за своей неэффективности и неэкономичности.

Как правило, при такой оценке используются определенные факторы, учитывающие коэффициент использования и разновременность работы подключенных устройств. Кроме того, учитываются не только действующие, но и предполагаемые нагрузки. В результате, получается установленная мощность, измеряемая в кВт или кВА.

Значение установленной мощности будет равно сумме номинальных мощностей каждого прибора и устройства. Однако это значение не будет фактически потребляемой мощностью, которая практически всегда выше номинала. Данный параметр необходимо знать для того, чтобы правильно выбрать номинальную мощность того или иного устройства.

В промышленном производстве существует понятие полной установленной мощности. Этот показатель представляет собой арифметическую сумму полных мощностей каждого отдельно взятого потребителя. Он не совпадает с максимальной расчетной полной мощностью, поскольку при его расчетах используются различные коэффициенты и поправки.

Расчетная мощность для промышленных объектов

Расчетная мощность промышленного предприятия зависит от:

- типа продукции;

- используемых технологий;

- ожидаемой максимальной нагрузки в течение года;

- типа выпускаемой продукции;

- типа оборудования и степени его адаптации к технологии.

Существует множество методов расчета, все они должны обладать общими свойствами:

- простотой вычисления;

- универсальностью в определении нагрузок для разных уровней потребления и распределения энергии;

- точностью результатов;

- легкостью определения показателей, на которых основан метод.

Основные показатели рассчитываются по тем же формулам, но с другими поправочными коэффициентами.

Для трехфазных электромоторов установленная мощность равна:

Р = Рн/(η х cos φ), где:

- Рн – номинальный мощностной показатель из техпаспорта;

- η – КПД электромотора;

- cos φ – мощностной коэффициент.

Увеличение выделенной, согласно техусловиям, мощности необходимо согласовывать с энергоснабжающей организацией. С этой целью проводятся перерасчеты для вводных кабелей и приборов защиты на основе новой установленной мощности. Но решение о выделении зависит от наличия свободных мощностей.

Чем грозит превышение разрешенной мощности?

На текущий момент при обнаружении превышения максимальной нагрузки электрокомпания вводит режим ограничения потребления. Основанием для этого является нарушения обязательств, прописанных в договоре энергоснабжения. Как правило, ограничение потребления это отключение электрического тока. Алгоритм отправки такого уведомления показан на рисунке.

По истечении 10 дней, после отправки уведомления компания производит отключение энергоснабжения. Чтобы избежать этого потребитель должен в десятидневный срок устранить нарушение, после чего обратиться к поставщику услуг для составления соответствующего акта. Подача электроэнергии будет возобновлена после оплаты электрической компании пени в соответствии с договором.

Более серьезные последствия могут возникнуть в том в случае, если помимо нарушения объема выделенной энергии будет выдвинуто обвинение в бесконтрольном потреблении электроэнергии. Основанием для этого будет снятие пломб с вводного автомата. Получить более подробную информацию о последствиях бесконтрольного потребления электричества, правил учета электроэнергии и т.д., можно на нашем сайте.

Расчетная мощность общественных зданий

- В целом для общественных зданий применяется формула:

Р = Ргр х k x а, где:

- Ргр – установленная мощность группы приемников в кВт,

- k – коэффициент одновременности для этой группы,

- a – коэффициент использования номинальной мощности для данной группы приемников.

Оба коэффициента находятся в специальных таблицах.

- С учетом фактора спроса на электроэнергию используется другое выражение:

Р = Kс х Ргр, где Kc – коэффициент спроса (определяется по таблице).

Величина Кс для нежилых объектов колеблется от 0,2-0,4 до 1.

В методе коэффициента спроса расчетная нагрузка не зависит только от количества установленных приемников. Это связано с различными коэффициентами спроса. Для больших объектов с множеством разнообразного оборудования следует принимать меньшие значения Кс.

В непромышленных зданиях: офисах, школах, больницах, театрах, гостиницах и т. д., где доминируют осветительные приемники и нагревательные устройства, предполагают, что cos φ = 1.

Расчетная мощность здания коммунального хозяйства (котельные, насосные станции) должна определяться на основе данных каталога изготовителей электрических устройств, планируемых к установке, в соответствии со следующими формулами:

- реактивная мощность одного приемника:

Q = Кс х Qгр, где:

- для Qгр складываются все вычисленные значения отдельных приемников,

- Кс – коэффициент спроса.

- активный мощностной показатель для группы:

Важно!

Исходя из приведенных значений мощностей, вычисляется tg φ для группы: tg φ = Q/P. Если его значение больше указанного в технических условиях для подключения, принимается решение о компенсации реактивной мощности

Для трансформаторной подстанции, с которой будут питаться жилые и коммунальные здания, расчетная мощность определяется:

S =√(P² + Рз² + Рос²) + (Q² + Qз² + Qос²), где:

- P и Q – показатели для зданий коммунального хозяйства;

- Рз и Qз – для жилых зданий;

- Рос и Qос – для установок уличного освещения.

Что такое установленная мощность?

Многие модели электротехнического оборудования имеют специальную маркировку, которая указывает на количество тока, выдаваемое во время их нормальной работы в штатном режиме (номинальная величина).

Приборы энергопотребления

Чтобы выполнить расчет, суммируются номинальные значения этих показателей для всех устройств, работающих от электричества и размещенных на объекте. Под рассматриваемым понятием понимают ту мощность, которая генерируется или потребляется промышленным предприятием, территориальной единицей или обособленной отраслью. В качестве номинала может быть взят активный или полный показатель.

Действующая электроустановка

В энергетической промышленности под этим понятием подразумевают наибольшую активность электрической установки при работе в течении длительного промежутка времени без зафиксированных перегрузок, согласно технической инструкции.

Важно! Расчет рассматриваемой величины играет важную роль в процессе проектирования электрических установок. Полученные данные станут залогом бесперебойной работы оборудования на протяжении долгого времени

Факторы, влияющие на КИУМ

Несмотря на кажущуюся простоту достижения высокого значения КИУМа (достаточно работать на полную мощность и без простоев), этот параметр зависит от множества непростых и сложнопрогнозируемых технических и административных факторов.

Как правило, диспетчерские центры региональных электросетей размещают на электростанциях заявки на ту или иную мощность выработки на каждый час или даже меньшие периоды времени, основываясь на прогнозе потребления. При заметном отклонении фактической выработки и фактического потребления в электросети наблюдается снижение или, что ещё хуже, повышение напряжения и частоты переменного тока, снижение КПД и ресурса энергосистемы в целом.

Поэтому за неточное выполнение диспетчерских заявок в любую сторону электростанции штрафуются. Обычно в течение суток потребляемая мощность изменяется в 3-5 раз, с утренним и вечерним пиками, дневным полупиком и ночным спадом, поэтому высокий КИУМ всей энергосистемы невозможен в принципе.

По технической способности динамически изменять мощность различным видам электростанций присваивается различная манёвренность. Наименее манёвренными считаются АЭС, из-за потенциальной опасности аварий при смене физических режимов работы реактора, а также теплоэлектростанции на твёрдом топливе, из-за невозможности быстро потушить или разжечь уголь. Тепловые электростанции на жидком топливе и газе более манёвренны, однако КПД их турбин значительно падает при неполной нагрузке. Проще всего маневрировать выработкой ГЭС и ГАЭС, но, за исключением отдельных регионов вроде Сибири, общая выработка гидростанций в энергобалансе не позволяет обойтись только ими.

Для большинства станций возобновляемой энергетики (гидро-, ветро- и солнечной) дополнительным ограничением КИУМ становится неравномерность наличия энергоисточника — необходимых объемов воды, ветра, солнечного освещения.

Производственные возможности предприятия

Результатом производственной деятельности предприятия является некоторая продукция (услуги, работы). Главным ограничением объемов изготовления продукции в компании выступают производственные возможности.

Конкретным выражением производственных возможностей всех предприятий служит определение оптимального объема производства, его производственная мощность. Под оптимальным объемом производства продукции подразумевается такой объем, который обеспечивает исполнение оформленных договоров и обязательств по изготовлению продукции (исполнению работ) в установленные сроки, с наименьшими затратами, с наибольшей возможной эффективностью.

Также рассчитывают точку безубыточности — наименьший объем производства продукции, при котором предприятие окупает собственные затраты, но при этом не имеет прибыли. Чем разница между точкой безубыточности и объемом фактического производства больше, тем прибыль предприятия выше.

По итогам изучения сбыта изделий и конъюнктуры рынка соответственно с профилированием предприятия, его подразделений и их развитием разрабатывают производственную программу. Это один из разделов бизнес-плана предприятия, в котором имеются планируемые объемы изготовления в стоимостном и натуральном выражениях. Основание для формирования производственной программы — это перспективный план выпуска продукции.

Баланс производственной мощности

Кроме вышеуказанных расчетов мощности предприятия, составляют «Баланс производственной мощности», где указывают объем производства; производственную мощность на начало года; увеличение мощности благодаря увеличению, реконструкции, проведению организационно-технических мероприятий, изменения номенклатуры; уменьшение мощности благодаря изменению номенклатуры, выбытию производственных мощностей; мощность на конец года; среднегодовая мощность, коэффициент применения производственных мощностей.

Главными факторами, которые определяют величину производственной мощности предприятия, являются:

экономическо-технические нормы применения агрегатов, машин, механизмов и др.;

количество и состав установленных агрегатов, машин, механизмов и так далее;

фонд времени работы оборудования;

степень технологии производства и прогрессивности техники;

производственная площадь предприятия (основных цехов);

уровень организации труда и производства;

намечаемые ассортимент и номенклатура продукции, которые непосредственно влияют на трудоемкость изготовления продукции при этом оборудовании.

При определении состава оборудования учитывают все оборудование основного производства по типам, которое установлено на начало года и то, которое должно быть в плановом году введено в эксплуатацию. В расчет мощности не включают резервное оборудование, экспериментальных опытных участков и применяемое для технического профессионального обучения.

Вероятная производительность оборудования, которая учитывается при расчете производственной мощности, определяется на основании прогрессивных норм применения каждого типа данного оборудования.

Определение фонда времени работы оборудования имеет специфику для предприятий с непрерывным и прерывным процессами производства. Для предприятий с непрерывным процессом изготовления его рассчитывают, учитывая полное календарное время работы оборудования, вычитая часы, отводимые в плане на ремонт

Необходимо заметить, что при расчете производственной мощности не принимают во внимание простои оборудования, которые вызваны отсутствием материалов, сырья, электроэнергии или организационными причинами и потери времени, которые связаны с исправлением брака при изготовлении продукции

Производственную мощность делят на входную, проектную, среднегодовую, выходную. Проектную производственную мощность устанавливает проект строительства, реконструкция и расширение предприятия. Входящая (входная) производственная мощность — это мощность на начало года, которая показывает, какими производственными возможностями располагает предприятие в начале планового периода. Выходящая (выходная) производственная мощность — это мощность на конец года. Она определяется как сумма вводимой в течение планового периода и входной мощностей, вычитая мощность, выбывающую за тот же период.

Уровень применения производственных мощностей характеризуется некоторыми показателями. Главным из них является коэффициент применения производственной мощности, который определяется как соотношение годового выпуска продукции к среднегодовой мощности этого года. Второй показатель — это коэффициент загрузки оборудования — определяется как соотношение используемого фактически фонда времени (в станко-часах) всего оборудования к располагаемому фонду времени по аналогичному кругу оборудования за аналогичный период. Данный показатель выявляет недостающее или излишнее оборудование.

Источник: oooevna.ru

Метод расчета по предельным состояниям

При расчете по этому методу конструкция рассматривается в своем расчетном предельном состоянии. За расчетное предельное состояние принимается такое состояние конструкции, при котором она перестает удовлетворять предъявляемым к ней эксплуатационным требованиям, т. е. либо теряет способность сопротивляться внешним воздействиям, либо получает недопустимую деформацию или местное повреждение.

Для стальных конструкций установлено два расчетных предельных состояния:

- первое расчетное предельное состояние, определяемое несущей способностью (прочностью, устойчивостью или выносливостью); этому предельному состоянию должны удовлетворять все стальные конструкции;

- второе расчетное предельное состояние, определяемое развитием чрезмерных деформаций (прогибов и перемещений); этому предельному состоянию должны удовлетворять конструкции, в которых величина деформаций может ограничить возможность их эксплуатации.

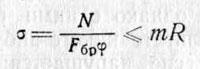

Первое расчетное предельное состояние выражается неравенством

где N — расчетное усилие в конструкции от суммы воздействий расчетных нагрузок Р в наиболее невыгодной комбинации;

Ф — несущая способность конструкции, являющаяся функцией геометрических размеров конструкции, расчетного сопротивления материала R и коэффициента условий работы m.

Установленные нормами (СНиП) наибольшие величины нагрузок, допускаемые при нормальной эксплуатации конструкций, называются нормативными нагрузками Р н (смотрите приложение I, Нагрузки и коэффициенты прегрузки).

Расчетные нагрузки Р, на которые рассчитывается конструкция (по предельному состоянию), принимаются несколько больше нормативные. Расчетная нагрузка определяется, как произведение нормативной нагрузки на коэффициент перегрузки n (больший единицы), учитывающий опасность превышения нагрузки по сравнению с ее нормативным значением вследствие возможной изменчивости нагрузки:

Значения коэффициентов п приведены в таблице Нормативные и расчетные нагрузки, коэффициенты перегрузки.

Таким образом, конструкции рассматривают под воздействием не эксплуатационных (нормативных), а расчетных нагрузок. От воздействия расчетных нагрузок в конструкции определяют расчетные усилия (осевое усилие N или момент М), которые находят по общим правилам сопротивления материалов и строительной механики.

Правая часть основного уравнения (1.I) — несущая способность конструкции Ф — зависит от предельного сопротивления материала силовым воздействиям, характеризуемого механическими свойствами материала и называемого нормативным сопротивлением R н , а также от геометрических характеристик сечения (площади сечения F, момента сопротивления W и т. п.).

Для строительной стали нормативное сопротивление принято равным пределу текучести,

(для наиболее распространенной строительной стали марки Ст. 3 σт = 2 400 кг/см 2 ).

За расчетное сопротивление стали R принимают напряжение, равное нормативному сопротивлению, умноженному на коэффициент однородности k (меньший единицы), учитывающий опасность снижения сопротивления материала по сравнению с нормативным его значением вследствие изменчивости механических свойств материала

Для обычных малоуглеродистых сталей k = 0,9, а для сталей повышенного качества (низколегированные) k = 0,85.

Таким образом, расчетное сопротивление R — это напряжение, равное наименьшему возможному значению предела текучести материала, которое и принимается для конструкции как предельное.

Кроме того, для безопасности сооружения должны быть учтены все возможные отклонения от нормальных условий, вызванные особенностями работы конструкции (например, условия, способствующие появлению повышенной коррозии и т. п.). Для этого вводится коэффициент условий работы m, который для большинства конструкций и соединений принимается равным единице (смотрите Коэффициенты условий работы m приложение).

Таким образом, основное расчетное уравнение (1.I) будет иметь следующий вид:

- при проверке конструкции на прочность при действии осевых сил или моментов

![]()

где N и M — расчетные осевые силы или моменты от расчетных нагрузок (с учетом коэффициентов перегрузки); Fнт — площадь сечения нетто (за вычетом отверстий); Wнт — момент сопротивления сечения нетто (за вычетом, отверстий);

- при проверке конструкции на устойчивость

![]()

где Fбр и Wбр — площадь и момент сопротивления сечения брутто (без вычета отверстий); φ и φб — коэффициенты, уменьшающие расчетное сопротивление до значений, обеспечивающих устойчивое равновесие.

Обычно при расчете намеченной конструкции сначала подбирают сечение элемента и потом проверяют напряжение от расчетных усилий, которое не должно превышать расчетного сопротивления, умноженного на кoэффициeнт условий работы.

Поэтому наряду с формулами вида (4.I) и (5.I) будем записывать эти формулы в рабочем виде через расчетные напряжения, например:

- при проверке на прочность

-

при проверке на устойчивость

где σ — расчетное напряжение в конструкции (от расчетных нагрузок).

Коэффициенты φ и φб в формулах (8.I) и (9.I) правильнее записывать в правой части неравенства, как коэффициенты, снижающие расчетные сопротивления до критических напряжений. И только в целях удобства ведения расчета и сравнения результатов они записываются в знаменателе левой части этих формул.

* Значения нормативных сопротивлений и коэффициентов однородности приведены в «Строительных нормах и правилах» (СНиП), а также в «Нормах и технических условиях проектирования стальных конструкций» (НиТУ 121-55).

Источник: www.ktovdome.ru