ТЭС, вырабатывающая электрическую энергию в результате преобразования тепловой энергии, выделяющейся при сжигании органического топлива. Среди ТЭС преобладают тепловые паротурбинные (ТПЭС), на которых тепловая энергия используется в парогенераторе для получения водяного пара высокого давления, приводящего во вращение ротор паровой турбины, соединённый с ротором электрического генератора (обычно синхронного генератора). В качестве топлива на таких ТЭС используют уголь (преимущественно), мазут, природный газ, лигнит, торф, сланцы.

ТПЭС, имеющие в качестве привода электрогенераторов конденсационные турбины и не использующие тепло отработавшего пара для снабжения тепловой энергией внешних потребителей, называются конденсационными электростанциями. На ГРЭС вырабатывается около электроэнергии, производимой на ТЭС. ТПЭС, оснащенные теплофикационными турбинами и отдающие тепло отработавшего пара промышленным или коммунально-бытовым потребителям, называемым теплоэлектроцентралями (ТЭЦ); ими вырабатывается около электроэнергии, производимой на ТЭС.

Аглопоритовый гравий из золы ТЭС — строительству

ТЭС с приводом электрогенератора от газовой турбины называются газотурбинными электростанциями (ГТЭС). В камере сгорания ГТЭС сжигают газ или жидкое топливо; продукты сгорания с температурой 750-900 С поступают в газовую турбину, вращающую электрогенератор. Кпд таких ТЭС обычно составляет 26-28%, мощность — до нескольких сотен Мвт. ГТЭС обычно применяются для покрытия пиков электрической нагрузки.

ТЭС с парогазотурбинной установкой, состоящей из паротурбинного и газотурбинного агрегатов, называется парогазовой электростанцией (ПГЭС). кпд которой может достигать 42 — 43%. ГТЭС и ПГЭС также могут отпускать тепло внешним потребителям, то есть работать как ТЭЦ.

Тепловые электростанции используют широко распространенные топливные ресурсы, относительно свободно размещаются и способны вырабатывать электроэнергию без сезонных колебаний. Их строительство ведется быстро и связано с меньшими затратами труда и материальных средств. Но у ТЭС есть существенные недостатки.

Они используют невозобновимые ресурсы, обладают низким КПД (30-35%), оказывают крайне негативное влияние на экологическую обстановку. ТЭС сего мира ежегодно выбрасывают в атмосферу 200-250 млн. т золы и около 60 млн. т ернистого ангидрида, а также поглощают огромное количество кислорода. Установлено, что уголь в микродозах почти всегда содержит U238, Th232 и радиоактивный изотоп углерода. Большинство ТЭС России не оснащены эффективными системами очистки уходящих газов от оксидов серы и азота. Хотя установки, работающие на природном газе экологически существенно чище угольных, сланцевых и мазутных, вред природе наносит прокладка газопроводов (особенно в северных районах).

Первостепенную роль среди тепловых установок играют конденсационные электростанции (КЭС). Они тяготеют и к источникам топлива, и к потребителям, и поэтому очень широко распространены.

Чем крупнее КЭС, тем дальше она может передавать электроэнергию, т.е. по мере увеличения мощности возрастает влияние топливно-энергетического фактора. Ориентация на топливные базы происходит при наличии ресурсов дешевого и нетранспортабельного топлива (бурые угли Канско-Ачинского бассейна) или в случае использования электростанциями торфа, сланцев и мазута (такие КЭС обычно связаны с центрами нефтепереработки).

ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) представляют собой установки по комбинированному производству электроэнергии и теплоты. Их КПД доходит до 70% против 30-35% на КЭС. ТЭЦ привязаны к потребителям, т.к. радиус передачи теплоты (пара, горячей воды) составляет 15-20 км. Максимальная мощность ТЭЦ меньше, чем КЭС.

В последнее время появились принципиально новые установки:

- газотурбинные (ГТ) установки, в которых вместо паровых применяются газовые турбины, что снимает проблему водоснабжения (на Краснодарской и Шатурской ГРЭС);

- парогазотурбинные (ПГУ), где тепло отработавших газов используется для подогрева воды и получения пара низкого давления (на Невинномысской и Кармановской ГРЭС);

- магнитогидродинамические генераторы (МГД-генераторы), которые преобразуют тепло непосредственно в электрическую энергию (на ТЭЦ-21 Мосэнерго и Рязанской ГРЭС).

В России мощные (2 млн. кВт и более) построены в Центральном районе, в Поволжье, на Урале и в Восточной Сибири.

На базе Канско-Ачинского бассейна создается мощный топливно-энергетический комплекс (КАТЭК). В проекте предусмотрено строительство восьми ГРЭС мощностью по 6,4 млн. кВт. В 1989 г. был введен в строй первый агрегат Березовской ГРЭС-1 (0,8 млн. кВт).

Источник: www.gigavat.com

Как работает ТЭЦ

По мере своего развития человечество потребляет все больше энергии. Примерно 50 лет назад электричество нужно было в основном для работы холодильника, телевизора и лампочки. Пускай сейчас они стали потреблять намного меньше, а лампы накаливания и вовсе заменили на светодиоды, но это не означает, что мы победили энергетический голод.

У нас появилось очень много других потребителей. Смартфоны, компьютеры, планшеты, игровые приставки, наконец, электромобили… Все это не просто требует энергию, но и намекает нам на то, что ее должно становиться все больше и больше. Ее рост должен идти чуть ли не по экспоненте. Кто же будет давать нам эту энергию? Есть варианты.

Такие пейзажи выглядят очень масштабно.

Какие бывают источники энергии

Источников энергии существует множество. Самыми интересными, наверное, являются солнце и ветер. Вроде ничего не происходит, а электричество вырабатывается. Самые технологичные способы получения — это без сомнения атомная энергетика и токамаки, которые еще пока строятся и рано говорить об их промышленном запуске.

Есть и более экстравагантные способы получения энергии. Например, энергия Земли, о которой я подробно рассказывал ранее. Есть даже станции, которые вырабатывают энергию из приливов. Тоже своеобразный, но иногда действенный способ.

Сочетание приведенных выше технологий позволяет поставить источник энергии почти в любой точке мира. Если что, то можно даже подогнать плавучую атомную станцию, которая обеспечит энергией небольшой город на 60-100 тысяч жителей.

Первая в мире плавучая атомная станция «Академик Ломоносов».

Это все хорошо, но есть и более проверенные способы получения энергии, которые требуют мало затрат, но им надо обеспечивать много топлива и они не очень-то экологичны. Для выработки электричества они используют ископаемое топливо, которое, кроме прочего, может и закончиться, но пока его хватает.

Чем ТЭС отличается от ТЭЦ

Сначала надо разобраться с формулировками. Многие не понимаю, чем ТЭС отличается от ТЭЦ, и почему часто один и то же объект называют обеими этими аббревиатурами.

На самом деле это действительно примерно одно и то же. Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) является разновидностью теплоэлектростанции (ТЭС). В отличии от второй, первая вырабатывает не только электричество, а еще и тепло для отопления близлежащих домов.

60% энергии в мире добывается за счет тепловых электростанций. В том числе и та, от которой заряжается Tesla и прочие электромобили. Вот такая экологичность получается.

ТЭЦ более универсальны, но когда с отоплением в домах все нормально, строятся простые ТЭС, но часто они могут быть преобразованы в ТЭЦ строительством пары дополнительных блоков и прокладкой инфраструктуры в виде труб.

Как работает тепловая электростанция

В основе работы тепловой электростанции лежат свойства пара, которыми он обладает. Вода, превращенная в пар, несет в себе большое количество энергии. Именно эту энергию направляют на вращение турбин, которые должны вырабатывать электричество.

Как правило, на тепловых электростанциях в качестве топлива используется уголь. Выбор этого топлива очень логичен, ведь именно угля на нашей планете еще очень и очень много. В отличии от нефти и газа, которых пока хватает, но уже маячит перспектива истощения их запасов.

Выше я сказал, что 60 процентов получаемой в мире энергии вырабатывается ТЭС. Если говорить о станциях, которые работают на угле, их доля достигает примерно 25 процентов. Это лишний раз подтверждает, что угля у нас много.

Для работы станции его заранее измельчают. Это может делаться в рамках станционного комплекса, но проще это сделать где-то в другом месте.

Измельченный уголь попадает на станцию на начальном этапе производства энергии. При его сжигании разогревается котел, в который и попадает вода. Температура котла может меняться, но его главной задачей является максимальный нагрев пара. Сам пар получается из воды, которая так же поступает на станцию.

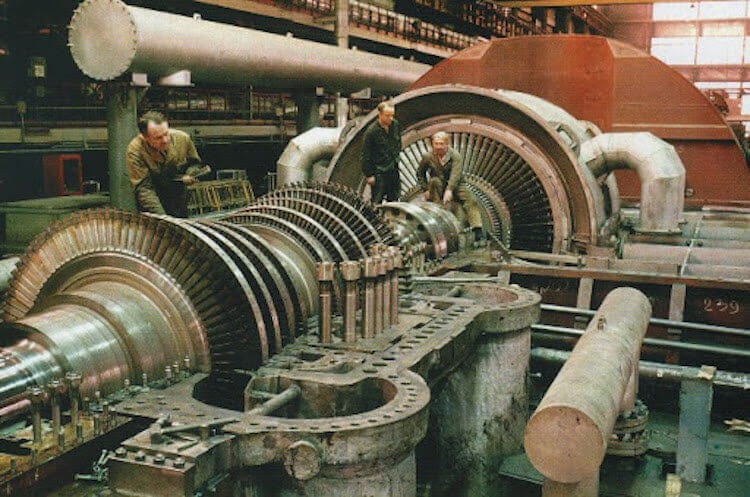

Когда вода нагревается в котле, она в виде пара попадает на отдельный блок генератора, где под большим давлением раскручивает турбины. Именно эти турбины и вырабатывают энергию.

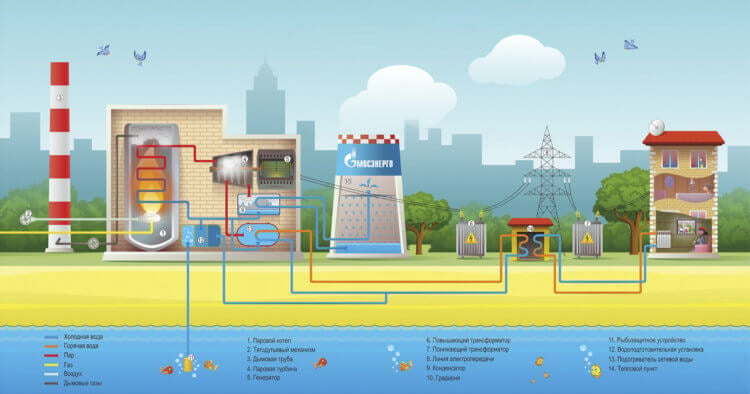

Примерно так выглядят принцип работы тепловых электростанций.

Казалось бы, что на этом надо заканчивать, ”заправлять” в котлы новый уголь и подливать воду, но не все так просто. На этапе турбины у потерявшего свою силу и остывшего пара есть два пути. Первый — в циклическую систему повторного использования, второй — в магистраль теплоснабжения. Нагревать воду для отопления отдельно нет смысла.

Куда проще отобрать ее после того, как она приняла участие в выработке электричества. Так получается намного эффективнее.

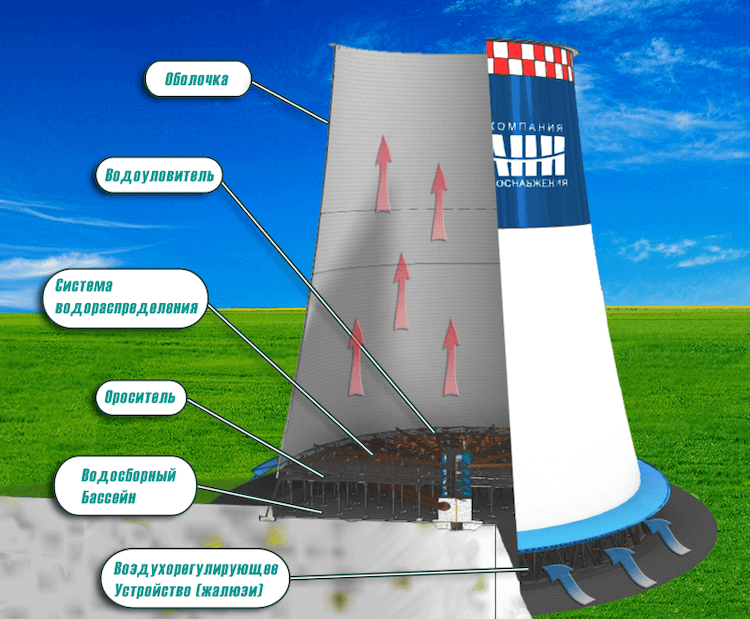

Остывшая вода попадает в градирни, где охлаждается и очищается от примесей серы и других веществ, которыми она насытилась. Охлаждение может показаться нелогичным, ведь это оборотная вода и ее все равно надо будет снова нагревать, но технологически охлаждение очень оправдано, ведь какое-то оборудование просто не может работать с горячей водой.

Принцип работы градирни.

Несмотря на работу электростанций в замкнутом цикле с точки зрения движения воды, она все равно подается со стороны. Связано это с тем, что при охлаждении она выходит из градирни в виде пара и ее объем надо восстанавливать.

После этого вода или проходит через системы предварительного подогрева, или сразу поступает в котлы. Примерно так и выглядит схема работы тепловой электростанции. Есть, конечно, тонкости вроде резервуаров, отстойников, каналов, змеевиков и прочего оборудования, но оно разнится от станции к станции и останавливаться на нем подробно не стоит. Такое оборудование не влияет на принцип работы электростанции, который я описал.

Так выглядит турбина, когда она открыта и находится на обслуживании.

Есть и другие электростанции, которые работают на мазуте, газе и других видах горючих материалов, извлекаемых из недр планеты, но принцип их работы примерно один и тот же — горячий водяной пар крутит турбину, а топливо используется для получения этого пара.

Самая мощная электростанция в мире

Рассказ о принципе работы ТЭС был бы не полным без упоминания о рекордах. Мы же их все так любим, верно?

Самой мощной тепловой электростанцией в мире является китайская ТЭС, получившая название Tuoketuo. Ее мощность составляет 6 600 МВт и состоит она из пяти аналогичных по мощности энергоблоков. Для того, чтобы разместить все это, потребовалось выделить под нее площадь размером 2,5 квадратных километра.

Если цифра 6 600 МВт вам не о чем не говорит, то это мощнее, чем Запорожская атомная станция (Украина). Всего же, если включить Tuoketuo в рейтинг самых мощных атомных станций (забыв, что она тепловая), она займет почетное третье место. Вот такая мощь.

Принцип работы атомных станций я подробно описывал в этой статье. Если коротко — там тоже используется пар.

Следом за Tuoketuo в рейтинге самых мощных тепловых станций идет Тайчжунская ТЭС в Китае (5 824 МВт). С третьего по пятое места расположились Сургутская ГРЭС-2 в России (5 597 МВт), Белхатувская ТЭС в Польше (5 354 МВт) и Futtsu CCGT Power Plant в Японии (5 040 МВт).

Когда появилась первая тепловая электростанция

Энергию пара начали использовать уже давно. Одни паровозы и паровые котлы чего стоили. Кстати, в паровозах именно пар является основным элементом. По сути, это просто большая кастрюля, в которой кипит вода и вырабатывает пар для работы поршневого механизма.

Пар можно создать и дома, но на ТЭЦ он в тысячи раз мощнее.

Первая в мире тепловая электростанция была построена в 1882 году в Нью-Йорке. Место для нее нашли на Перл-Стрит (Манхэттен). Спустя год появилась первая в России подобная станция. Она была построена в Санкт-Петербурге.

Раз вы дочитали до этого места, то статья показалась вам интересной. Еще больше хороших статей вы сможете найти в нашем Telegram-канале.

С тех пор они росли, как грибы после дождя. При относительной простоте и экономичности такие сооружения вырабатывают много энергии. Пусть она не так экологична, как солнечная или ветровая, но именно ТЭЦ будут существовать до тех пор, пока не сгорит последняя тонна угля. Надеюсь, к этому времени уже появятся достойные альтернативы, но пока их не так много.

Источник: hi-news.ru

Принцип работы электростанции

На сегодняшний день наибольшее распространение получили именно тепловые электростанции. На таких объектах сжигается органическое топливо, которое выделяет тепловую энергию. Задача ТЭС — использовать эту энергию, чтобы получить электрическую.

Принцип работы ТЭС — это выработка не только электрической энергии, но и производство тепловой энергии, которая также поставляется потребителям в виде горячей воды, к примеру. Кроме того, эти объекты энергетики вырабатывают около 76% всей электроэнергии. Такое широкое распространение обусловлено тем, что доступность органического топлива для работы станции довольно велико. Второй причиной стало то, что транспортировка топлива от места его добычи к самой станции — это довольно простая и налаженная операция. Принцип работы ТЭС построен так, что имеется возможность использовать отработавшее тепло рабочего тела для вторичной поставки его потребителю.

Разделение станций по типу

Стоит отметить, что тепловые станции могут делиться на типы в зависимости от того, какой именно вид энергии они производят. Если принцип работы ТЭС заключается лишь в производстве электрической энергии (то есть тепловая энергия не поставляет потребителю), то ее называют конденсационной (КЭС).

Объекты, предназначенные для производства электрической энергии, для отпуска пара, а также поставки горячей воды потребителю, имеют вместо конденсационных турбин паровые.

Также в таких элементах станции имеется промежуточный отбор пара или же устройство противодавления.

Главным преимуществом и принципом работы ТЭС (ТЭЦ) такого типа стало то, что отработанный пар также используется в качестве источника тепла и поставляется потребителям. Таким образом, удается сократить потерю тепла и количество охлаждающей воды.

Основные принципы работы ТЭС

Стандартное устройство таких объектов включает в себя такую систему, как промежуточный перегрев пара. Она необходима потому, что тепловая экономичность схемы с наличием промежуточного перегрева, будет выше, чем в системе, где она отсутствует. Если говорить простыми словами, принцип работы ТЭС, имеющей такую схему, будет гораздо эффективнее при одних и тех же начальных и конечных заданных параметрах, чем без нее. Из всего этого можно сделать вывод, что основа работы станции — это органическое топливо и нагретый воздух.

Схема работы

Принцип работы ТЭС построен следующим образом. Топливный материал, а также окислитель, роль которого чаще всего берет на себя подогретый воздух, непрерывным потоком подаются в топку котла. В роли топлива могут выступать такие вещества, как уголь, нефть, мазут, газ, сланцы, торф.

Если говорить о наиболее распространенном топливе на территории Российской Федерации, то это угольная пыль. Далее принцип работы ТЭС строится таким образом, что тепло, которое образуется за счет сжигания топлива, нагревает воду, находящуюся в паровом котле. В результате нагрева происходит преобразование жидкости в насыщенный пар, который по пароотводу поступает в паровую турбину. Основное предназначение этого устройства на станции заключается в том, чтобы преобразовать энергию поступившего пара, в механическую.

Все элементы турбины, способные двигаться, тесно связываются с валом, вследствие чего они вращаются, как единый механизм. Чтобы заставить вращаться вал, в паровой турбине осуществляется передача кинетической энергии пара ротору.

Механическая часть работы станции

Устройство и принцип работы ТЭС в ее механической части связан с работой ротора. Пар, который поступает из турбины, имеет очень высокое давление и температуру. Из-за этого создается высокая внутренняя энергия пара, которая и поступает из котла в сопла турбины.

Струи пара, проходя через сопло непрерывным потоком, с высокой скоростью, которая чаще всего даже выше звуковой, воздействуют на рабочие лопатки турбины. Эти элементы жестко закреплены на диске, который, в свою очередь, тесно связан с валом. В этот момент времени происходит преобразование механической энергии пара в механическую энергию турбин ротора.

Если говорить точнее о принципе работы ТЭС, то механическое воздействие влияет на ротор турбогенератора. Это из-за того, что вал обычного ротора и генератора тесно связываются между собой. А далее происходит довольно известный, простой и понятный процесс преобразования механической энергии в электрическую в таком устройстве, как генератор.

Движение пара после ротора

После того как водяной пар проходит турбину, его давление и температура значительно опускаются, и он поступает в следующую часть станции — конденсатор. Внутри этого элемента происходит обратное превращение пара в жидкость. Для выполнения этой задачи внутри конденсатора имеется охлаждающая вода, которая поступает туда посредством труб, проходящих внутри стен устройства. После обратного преобразования пара в воду, она откачивается конденсатным насосом и поступает в следующий отсек — деаэратор. Также важно отметить, что откачиваемая вода, проходит сквозь регенеративные подогреватели.

Станции на угле

Наблюдается высокая зависимость принципа работы ТЭС от вида топлива, которое используется. С технологической точки зрения наиболее сложным в реализации веществом является уголь. Несмотря на это, сырье является основным источником питания на таких объектах, число которых примерно 30% от общей доли станций. К тому же планируется увеличивать количество таких объектов. Также стоит отметить, что количество функциональных отсеков, необходимых для работы станции, гораздо больше, чем у других видов.

Как работают ТЭС на угольном топливе

Для того чтобы станция работала непрерывно, по железнодорожным путям постоянно привозят уголь, который разгружается при помощи специальных разгрузочных устройств. Далее имеются такие элементы, как транспортерные ленты, по которым разгруженный уголь подается на склад. Далее топливо поступает в дробильную установку.

При необходимости есть возможность миновать процесс поставки угля на склад, и передавать его сразу к дробилкам с разгрузочных устройств. После прохождения этого этапа раздробленное сырье поступает в бункер сырого угля. Следующий шаг — это поставка материала через питатели в пылеугольные мельницы.

Далее угольная пыль, используя пневматический способ транспортировки, подается в бункер угольной пыли. Проходя этот путь, вещество минует такие элементы, как сепаратор и циклон, а из бункера уже поступает через питатели непосредственно к горелкам. Воздух, проходящий сквозь циклон, засасывается мельничным вентилятором, после чего подается в топочную камеру котла.

Далее движение газа выглядит примерно следующим образом. Летучее вещество, образовавшееся в камере топочного котла, проходит последовательно такие устройства, как газоходы котельной установки, далее, если используется система промежуточного перегрева пара, газ подается в первичный и вторичный пароперегреватель.

В этом отсеке, а также в водяном экономайзере газ отдает свое тепло на разогрев рабочего тела. Далее установлен элемент, называющийся воздухоперегревателем. Здесь тепловая энергия газа используется для подогрева поступающего воздуха. После прохождения всех этих элементов, летучее вещество переходит в золоуловитель, где очищается от золы. После этого дымовые насосы вытягивают газ наружу и выбрасывают его в атмосферу, использую для этого газовую трубу.

ТЭС и АЭС

Довольно часто возникает вопрос о том, что общего между тепловыми и атомными станциями и есть ли сходство в принципах работы ТЭС и АЭС.

Если говорить об их сходстве, то их несколько. Во-первых, обе они построены таким образом, что для своей работы используют природный ресурс, являющийся ископаемым и иссекаемым. Кроме этого, можно отметить, что оба объекта направлены на то, чтобы вырабатывать не только электрическую энергию, но и тепловую.

Сходства в принципах работы также заключаются и в том, что ТЭС и АЭС имеют турбины и парогенераторы, участвующие в процессе работы. Далее имеются лишь некоторые отличие. К ним можно отнести то, что, к примеру, стоимость строительства и электроэнергии, полученной от ТЭС гораздо ниже, чем от АЭС. Но, с другой стороны, атомные станции не загрязняют атмосферу до тех пор, пока отходы утилизируются правильным образом и не происходит аварий. В то время как ТЭС из-за своего принципа работы постоянно выбрасывают в атмосферу вредные вещества.

Здесь кроется и главное отличие в работе АЭС и ТЭС. Если в тепловых объектах тепловая энергия от сжигания топлива передается чаще всего воде или преобразуется в пар, то на атомных станциях энергию берут от деления атомов урана. Полученная энергия расходится для нагрева самых разных веществ и вода здесь используется довольно редко. К тому же все вещества находятся в закрытых герметичных контурах.

Теплофикация

На некоторых ТЭС в их схемах может быть предусмотрена такая система, которая занимается теплофикацией самой электростанции, а также прилегающего поселка, если таковой имеется. К сетевым подогревателям этой установки, пар отбирается от турбины, а также имеется специальная линия для отвода конденсата. Вода подводится и отводится по специальной системе трубопровода. Та электрическая энергия, которая будет вырабатываться таким образом, отводится от электрического генератора и передается потребителю, проходя через повышающие трансформаторы.

Основное оборудование

Если говорить об основных элементах, эксплуатирующихся на тепловых электрических станциях, то это котельные, а также турбинные установки в паре с электрическим генератором и конденсатором. Основным отличием основного оборудования от дополнительного стало то, что оно имеет стандартные параметры по своей мощности, производительности, по параметрам пара, а также по напряжению и силе тока и т. д. Также можно отметить, что тип и количество основных элементов выбираются в зависимости от того, какую мощность необходимо получить от одной ТЭС, а также от режима ее эксплуатации. Анимация принципа работы ТЭС может помочь разобраться в этом вопросе более детально.

Атомная электростанция, ее устройство, принцип работы

Атомная электростанция (АЭС) – это ядерная установка, назначением которой является выработка электрической энергии.

Атомная электростанция и ее устройство:

Атомная электростанция (АЭС) – это ядерная установка, назначением которой является выработка электрической энергии.

Атомная электростанция (АЭС) – это ядерная установка для производства электрической энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определенной проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом).

Отличие АЭС от иных видов электростанций заключается в том, что ее конструкция включает в себя ядерный реактор, являющийся ее основным компонентом. В качестве топлива в ней применяется уран-235.

АЭС располагается на территории нескольких зданий, в которых размещается комплекс сооружений, систем и оборудования, требуемых для обеспечения ее работы.

В главном корпусе АЭС находится реакторный зал, в котором располагаются:

- реактор,

- специальный бассейн, служащий для выдержки ядерного топлива,

- машина для выполнения перегрузок топлива (перегрузочная машина).

Работа этого оборудования контролируется персоналом — операторами, использующими в этих целях блочный щит управления.

Ключевой элемент реактора — зона, располагающаяся в бетонной шахте. В нем также предусмотрена система, обеспечивающая управление и защитные функции; с ее помощью можно выбирать режим, в котором должна проходить управляемая цепная реакция деления. Система обеспечивает и аварийную защиту, что позволяет оперативно прекратить реакцию в случае возникновения внештатной ситуации.

Во втором здании АЭС находится турбинный зал, в котором располагаются турбина и парогенераторы. Кроме того, имеется корпус, в котором перегружается ядерное топливо и хранится отработанное ядерное топливо в специально предусмотренных бассейнах.

На территории атомной станции располагаются конденсаторы, а также градирни, охладительный пруд и брызгальный бассейн, представляющие собой компоненты оборотной системы охлаждения. Градирнями называются башни, выполненные из бетона и по форме напоминающие усеченный конус; в качестве пруда может служить естественный или искусственный водоем. АЭС оборудована высоковольтными линиями электропередач, простирающимися за границы ее территории.

Строительство первой в мире атомной электростанции было начато в 1950 году в России и завершено четыре года спустя. Для осуществления проекта была выбрана территория неподалеку от пос. Обнинского (Калужская область).

В сфере производства электроэнергии лидируют США, где ежегодно вырабатывается более 788 млрд кВт/ч. В список лидеров по объемам выработки также входят Франция, Япония, Германия и Россия.

Принцип работы атомной электростанции:

Выработка энергии происходит при помощи реактора, в котором происходит процесс деления ядер. При этом осуществляется распад тяжелого ядра на два осколка, которые, находясь в очень возбужденном состоянии, излучают нейтроны (и др. частицы). Нейтроны, в свою очередь, вызывают новые процессы деления, в результате которых излучается еще большее количество нейтронов. Этот непрерывный процесс распада носит название цепной ядерной реакции, характерной особенностью которой является выделение большого количества энергии. Производство этой энергии и является целью работы атомной электростанции (АЭС).

Производственный процесс включает в себя следующие этапы:

- Преобразование ядерной энергии в тепловую;

- Превращение тепловой энергии в механическую;

- Преобразование механической энергии в электрическую.

На первом этапе в реактор выполняется загрузка ядерного топлива (уран-235) для запуска контролируемой цепной реакции. Топливо высвобождает тепловые или медленные нейтроны, что приводит к выделению значительного количества тепла. Для отведения тепла из активной зоны реактора используется теплоноситель, который пропускается через весь объем активной зоны. Он может иметь жидкую или газообразную форму. Образующаяся тепловая энергия служит в дальнейшем для генерации пара в парогенераторе (теплообменнике).

На втором этапе осуществляется подача пара в турбогенератор. Здесь происходит преобразование тепловой энергии пара в механическую – энергию вращения турбины.

На третьем этапе, с помощью генератора происходит преобразование механической энергии вращения турбины в электрическую, которая далее направляется к потребителям.

Классификация атомных электростанций:

Атомные электростанции классифицируются по типу действующих в них реакторов. Выделяются два основных вида АЭС:

- с реакторами, применяющими в работе тепловые нейтроны (водо-водяной ядерный реактор, кипящий водо-водяной реактор, тяжеловодный ядерный реактор, графито-газовый ядерный реактор, графито-водный ядерный реактор и пр. реакторы на тепловых нейтронах);

- с реакторами, использующими быстрые нейтроны (реакторы на быстрых нейтронах).

В соответствии с видом вырабатываемой энергии различают два вида атомных электростанций:

- АЭС для производства электроэнергии;

- АТЭЦ – атомные теплоэлектроцентрали, назначением которых является выработка не только электрической, но и тепловой энергии.

Одно-, двух- и трехконтурные реакторы атомной электростанции

Реактор атомной станции бывает одно-, двух- или трехконтурным, что имеет отражается на схеме работы теплоносителя – она может иметь, соответственно, один, два или три контура. В нашей стране наиболее распространенными являются станции, оснащенные двухконтурными водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР). По данным Росстата, на сегодняшний день в России работает 4 АЭС с 1-контурными реакторами, 5 – с 2-контурными и одна – с 3-контурным реактором.

Атомные электростанции с одноконтурным реактором

Электростанции этого типа оснащены реакторами типа РБМК-1000. В блоке размещаются реактор, две конденсационные турбины и два генератора. Высокие рабочие температуры реактора позволяют ему одновременно выполнять функцию парогенератора, благодаря чему и становится возможным использовать одноконтурную схему. Преимуществом последней является сравнительно простой принцип работы, однако ввиду ее особенностей достаточно сложно обеспечить защиту от радиации. Это обусловлено тем, что при применении этой схемы воздействию радиоактивного излучения подвергаются все элементы блока.

Атомные электростанции с двухконтурным реактором

Двухконтурная схема используется на АЭС с реакторами, относящимися к типу ВВЭР. Принцип работы этих станций следующий: в активную зону реактора под давлением осуществляется подача теплоносителя, в качестве которого выступает вода. Происходит ее нагрев, после чего она поступает в теплообменник (парогенератор), где нагревает до кипения воду второго контура. Радиация излучается только первым контуром, второй не имеет радиоактивных свойств. Устройство блока включает в себя генератор, а также одну или две конденсационных турбины (в первом случае мощность турбины составляет 1000 мегаватт, во втором — 2 х 500 мегаватт).

Передовой разработкой в сфере двухконтурных реакторов выступает модель ВВЭР-1200, предложенная концерном «Росэнергоатом». Она разработана на базе модификаций реактора ВВЭР-1000, которые изготавливались по заказам из-за рубежа в 90-х гг. и в первых годах текущего тысячелетия. В новой модели улучшены все параметры предшественника и предусмотрены дополнительные системы безопасности для снижения риска выхода радиоактивного излучения из герметичного отделения реактора. Новая разработка обладает рядом преимуществ — ее мощность выше на 20% по сравнению с предыдущей моделью, КИУМ достигает 90%, она способна работать в течение полутора лет без перегрузки топлива (обычные сроки составляют 1 год), ее эксплуатационный период равен 60 годам.

Атомные электростанции с трехконтурным реактором

Трехконтурная схема используется на атомных электростанциях с реакторами типа БН («быстрый натриевый»). Работа таких реакторов основана на быстрых нейтронах, в качестве теплоносителя используется радиоактивный жидкий натрий. Для исключения его контакта с водой в конструкции реактора предусмотрен дополнительный контур, в котором используется натрий без радиоактивных свойств; это обеспечивает трехконтурный тип схемы.

Современный 3-контурный реактор БН-800, разработанный в 80-х – 90-х годах прошлого столетия, обеспечил России передовые позиции в области производства быстрых реакторов. Его ключевой особенностью является защищенность от воздействий, проистекающих изнутри или извне. В этой модели сведен к минимуму риск возникновения аварии, при которой расплавляется активная зона и в ходе переработки облученного ядерного топлива выделяется плутоний.

В рассматриваемом реакторе могут применяться различные виды топлива — обычные с окисью урана или МОКС-топливо на основе урана и плутония. Использование последнего приносит ряд преимуществ: во-первых, в этом случае могут быть использованы запасы энергетического плутония, во-вторых, появляется возможность утилизации оружейного плутония и сжигания изотопов актиноидов, содержащихся в облученном топливе тепловых реакторов и являющихся долгоживущими.

Показатель электрической мощности модели — 880 мегаватт, тепловой мощности — 2100 мегаватт.

Преимущества и недостатки атомных станций

К плюсам и преимуществам АЭС следует отнести:

- отсутствие выбросов парниковых газов в атмосферу. Вредные выбросы присутствуют лишь в тех случаях, когда подключаются резервные дизельные генераторы, что происходит редко,

- существенное сокращение эмиссии углекислого газа. Согласно расчетам специалистов, в Европе атомные станции позволяют сократить выбросы углекислого газа примерно на 700 млн тонн в год,

- более низкий уровень радиоактивного излучения в сравнении с угольными электростанциями,

- отсутствие зависимости от источников топлива ввиду того, что для работы АЭС оно требуется в небольших объемах,

- высокую мощность (от 1000 до 1600 мегаватт на энергоблок) и круглосуточную работу,

- низкую стоимость производства энергии (что особенно относится к тепловой).

Недостатки атомных электростанций:

- опасность облученного топлива, переработка которого является сложной и дорогостоящей,

- весьма тяжкие последствия для окружающей среды в случае возникновения чрезвычайных ситуаций,

- необходимость высоких капиталовложений.

Несмотря на свои минусы, атомная энергетика на сегодняшний день рассматривается в качестве наиболее перспективного способа получения энергии.

Виды топлива используемого на атомных электростанциях

На атомных электростанциях возможно использование несколько веществ, благодаря которым можно выработать атомную электроэнергию, современное топливо АЭС – это уран, торий и плутоний. Ториевое топливо сегодня не применяется в атомных электростанциях, для этого есть ряд причин. Во-первых, его сложнее преобразовать в тепловыделяющие элементы, сокращенно ТВЭлы.

ТВЭлы — это металлические трубки, которые помещаются внутрь ядерного реактора. Внутри ТВЭлов находятся радиоактивные вещества. Эти трубки являются хранилищами ядерного топлива. Во-вторых, использование ториевого топлива предполагает его сложную и дорогую переработку уже после использования на АЭС. Плутониевое топливо так же не применяют в атомной электроэнергетике, в виду того, что это вещество имеет очень сложный химический состав, система полноценного и безопасного применения еще не разработана.

Урановое топливо

Основное вещество, вырабатывающее энергию на ядерных станциях – это уран. На сегодняшний день уран добывается несколькими способами:

- открытым способом в карьерах

- закрытым в шахтах

- подземным выщелачиванием, при помощи бурения шахт.

Подземное выщелачивание, при помощи бурения шахт происходит путем размещения раствора серной кислоты в подземных скважинах, раствор насыщается ураном и выкачивается обратно. Самые крупные запасы урана в мире находятся в Австралии, Казахстане, России и Канаде. Самые богатые месторождения в Канаде, Заире, Франции и Чехии.

В этих странах из тонны руды получают до 22 килограмм уранового сырья. В России из одной тонны руды получают чуть больше полутора килограмм урана. Места добычи урана нерадиоактивны. В чистом виде это вещество мало опасно для человека, гораздо большую опасность представляет радиоактивный бесцветный газ радон, который образуется при естественном распаде урана.

Подготовка урана

В виде руды уран в АЭС не используют, руда не вступает в реакцию. Для использования урана на АЭС сырье перерабатывается в порошок – закись окись урана, а уже после оно становится урановым топливом.

Урановый порошок превращается в металлические «таблетки», — он прессуется в небольшие аккуратные колбочки, которые обжигаются в течение суток при температурах больше 1500 градусов по Цельсию. Именно эти урановые таблетки и поступают в ядерные реакторы, где начинают взаимодействовать друг с другом и, в конечном счете, дают людям электроэнергию. В одном ядерном реакторе одновременно работают около 10 миллионов урановых таблеток. Перед размещением урановых таблеток в реакторе они помещаются в металлические трубки из циркониевых сплавов — ТВЭлы, трубки соединяются между собой в пучки и образуют ТВС – тепловыделяющие сборки. Именно ТВС называются топливом АЭС.

Как происходит переработка топлива АЭС

Спустя год использования урана в ядерных реакторах необходимо производить его замену. Топливные элементы остужают в течение нескольких лет и отправляют на рубку и растворение. В результате химической экстракции выделяются уран и плутоний, которые идут на повторное использование, из них делают свежее ядерное топливо.

Продукты распада урана и плутония направляются на изготовление источников ионизирующих излучений, их используют в медицине и промышленности. Все, что остается после этих манипуляций, отправляется в печь для разогрева, из этой массы варится стекло, такое стекло находится в специальных хранилищах.

Из остатков изготавливают стекло не для массового применения, стекло используется для хранения радиоактивных веществ. Из стекла сложно выделить остатки радиоактивных элементов, которые могут навредить окружающей среде. Недавно появился новый способ утилизации радиоактивных отходов.

Быстрые ядерные реакторы или реакторы на быстрых нейтронах, которые работают на переработанных остатках ядерного топлива. По подсчетам ученых, остатки ядерного топлива, которые сегодня хранятся в хранилищах, способны на 200 лет обеспечить топливом реакторы на быстрых нейтронах. Помимо этого, новые быстрые реакторы могут работать на урановом топливе, которое делается из 238 урана, это вещество не используется в привычных атомных станциях, т.к. сегодняшним АЭС проще перерабатывать 235 и 233 уран, которого в природе осталось немного. Таким образом, новые реакторы – это возможность использовать огромные залежи 238го урана, которые до этого не применялись.

Принцип работы АЭС

Принцип работы атомной электростанции на двухконтурном водо-водяном энергетическом реакторе (ВВЭР) Энергия, выделяемая в активной зоне реактора, передаётся теплоносителю первого контура. Далее теплоноситель поступает в теплообменник (парогенератор), где нагревает до кипения воду второго контура. Полученный при этом пар поступает в турбины, вращающие электрогенераторы. На выходе из турбин, пар поступает в конденсатор, где охлаждается большим количеством воды, поступающим из водохранилища.

Компенсатор давления представляет собой довольно сложную и громоздкую конструкцию, которая служит для выравнивания колебаний давления в контуре во время работы реактора, возникающих за счёт теплового расширения теплоносителя. Давление в 1-м контуре может доходить до 160 атмосфер (ВВЭР-1000).

Помимо воды, в различных реакторах в качестве теплоносителя может применяться также расплавленный натрий или газ. Использование натрия позволяет упростить конструкцию оболочки активной зоны реактора (в отличие от водяного контура, давление в натриевом контуре не превышает атмосферное), избавиться от компенсатора давления, но создаёт свои трудности, связанные с повышенной химической активностью этого металла. Общее количество контуров может меняться для различных реакторов, схема на рисунке приведена для реакторов типа ВВЭР (Водо-Водяной Энергетический Реактор). Реакторы типа РБМК (Реактор Большой Мощности Канального типа) использует один водяной контур, а реакторы БН (реактор на Быстрых Нейтронах) — два натриевых и один водяной контуры. В случае невозможности использования большого количества воды для конденсации пара, вместо использования водохранилища, вода может охлаждаться в специальных охладительных башнях (градирнях), которые благодаря своим размерам обычно являются самой заметной частью атомной электростанции.

Устройство ядерного реактора

В ядерном реакторе используется процесс деления ядер, при котором тяжелое ядро распадается на два более мелких фрагмента. Эти осколки находятся в очень возбужденном состоянии и испускают нейтроны, другие субатомные частицы и фотоны. Нейтроны могут вызвать новые деления, в результате которых их излучается еще больше, и так далее. Такой непрерывный самоподдерживающийся ряд расщеплений называется цепной реакцией. При этом выделяется большое количество энергии, производство которой является целью использования АЭС.

Принцип работы ядерного реактора и атомной электростанции таков, что коло 85% энергии расщепления высвобождается в течение очень короткого промежутка времени после начала реакции. Остальная часть вырабатывается в результате радиоактивного распада продуктов деления, после того как они излучили нейтроны.

Радиоактивный распад является процессом, при котором атом достигает более стабильного состояния. Он продолжается и после завершения деления.

Основные элементы ядерного реактора

- Ядерное топливо: обогащённый уран, изотопы урана и плутония. Чаще всего используется уран 235;

- Теплоноситель для вывода энергии, которая образуется при работе реактора: вода, жидкий натрий и др.;

- Регулирующие стержни;

- Замедлитель нейтронов;

- Оболочка для защиты от излучения.

Принцип действия ядерного реактора

В активной зоне реактора располагаются тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ) – ядерное топливо. Они собраны в кассеты, включающие в себя по несколько десятков ТВЭЛов. По каналам через каждую кассету протекает теплоноситель. ТВЭЛы регулируют мощность реактора. Ядерная реакция возможна только при определённой (критической) массе топливного стержня.

Масса каждого стержня в отдельности ниже критической. Реакция начинается, когда все стержни находятся в активной зоне. Погружая и извлекая топливные стержни, реакцией можно управлять. Итак, при превышении критической массы топливные радиоактивные элементы, выбрасывают нейтроны, которые сталкиваются с атомами.

В результате образуется нестабильный изотоп, который сразу же распадается, выделяя энергию, в виде гамма излучения и тепла. Частицы, сталкиваясь, сообщают кинетическую энергию друг другу, и количество распадов в геометрической прогрессии увеличивается. Это и есть цепная реакция — принцип работы ядерного реактора.

Без управления она происходит молниеносно, что приводит к взрыву. Но в ядерном реакторе процесс находится под контролем. Таким образом, в активной зоне выделяется тепловая энергия, которая передаётся воде, омывающей эту зону (первый контур). Здесь температура воды 250-300 градусов. Далее вода отдаёт тепло второму контуру, после этого – на лопатки турбин, вырабатывающих энергию.

Преобразование ядерной энергии в электрическую можно представить схематично:

- Внутренняя энергия уранового ядра

- Кинетическая энергия осколков распавшихся ядер и освободившихся нейтронов

- Внутренняя энергия воды и пара

- Кинетическая энергия воды и пара

- Кинетическая энергия роторов турбины и генератора

- Электрическая энергия

Активная зона реактора состоит из сотен кассет, объединенных металлической оболочкой. Эта оболочка играет также роль отражателя нейтронов. Среди кассет вставлены управляющие стержни для регулировки скорости реакции и стержни аварийной защиты реактора. Далее, вокруг отражателя устанавливается теплоизоляция. Поверх теплоизоляции находится защитная оболочка из бетона, которая задерживает радиоактивные вещества и не пропускает их в окружающее пространство.

Тепловые электростанции (КЭС, ТЭЦ): разновидности, принцип работы, мощность

Тепловые электростанции могут быть с паровыми и газовыми турбинами, с двигателями внутреннего сгорания. Наиболее распространены тепловые станции с паровыми турбинами, которые в свою очередь подразделяются на: конденсационные (КЭС) — весь пар в которых, за исключением небольших отборов для подогрева питательной воды, используется для вращения турбины, выработки электрической энергии;теплофикационные электростанции — теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), являющиеся источником питания потребителей электрической и тепловой энергии и располагающиеся в районе их потребления.

Конденсационные электростанции

Конденсационные электростанции часто называют государственными районными электрическими станциями (ГРЭС). КЭС в основном располагаются вблизи районов добычи топлива или водоемов, используемых для охлаждения и конденсации пара, отработавшего в турбинах.

Характерные особенности конденсационных электрических станции

- в большинстве своем значительная удаленность от потребителей электрической энергии, что обуславливает необходимость передавать электроэнергию в основном на напряжениях 110-750 кВ;

- блочный принцип построения станции, обеспечивающий значительные технико-экономические преимущества, заключающиеся в увеличении надежности работы и облегчении эксплуатации, в снижении объема строительных и монтажных работ.

- Механизмы и установки, обеспечивающие нормальное функционирование станции, составляют систему ее собственных нужд.

КЭС могут работать на твердом (уголь, торф), жидком (мазут, нефть) топливе или газе.

Топливоподача и приготовление твердого топлива заключается в транспортировке его из складов в систему топливоприготовления. В этой системе топливо доводится до пылевидного состояния с целью дальнейшего вдувания его к горелкам топки котла. Для поддержания процесса горения специальным вентилятором в топку нагнетается воздух, подогретый отходящими газами, которые отсасываются из топки дымососом.

Жидкое топливо подается к горелкам непосредственно со склада в подогретом виде специальными насосами.

Подготовка газового топлива состоит в основном в регулировании давления газа перед сжиганием. Газ от месторождения или хранилища транспортируется по газопроводу к газораспределительному пункту (ГРП) станции. На ГРП осуществляется распределение газа и регулирование его параметров.

Процессы в пароводяном контуре

Основной пароводяного контур осуществляет следующие процессы:

- Горение топлива в топке сопровождается выделением тепла, которое нагревает воду, протекающую в трубах котла.

- Вода превращается в пар с давлением 13…25 МПа при температуре 540..560 °С.

- Пар, полученный в котле, подается в турбину, где совершает механическую работу — вращает вал турбины. Вследствие этого вращается и ротор генератора, находящийся на общем с турбиной валу.

- Отработанный в турбине пар с давлением 0,003…0,005 МПа при температуре 120…140°С поступаетв конденсатор, где превращается в воду, которая откачивается в деаэратор.

- В деаэраторе происходит удаление растворенных газов, и прежде всего кислорода, опасного ввиду своей коррозийной активности.Система циркуляционного водоснабжения обеспечивает охлаждение пара в конденсаторе водой из внешнего источника (водоема, реки, артезианской скважины). Охлажденная вода, имеющая на выходе из конденсатора температуру, не превышающую 25…36 °С, сбрасывается в систему водоснабжения.

Интересное видео о работе ТЭЦ можно посмотреть ниже:

Для компенсации потерь пара в основную пароводяную систему насосом подается подпиточная вода, предварительно прошедшая химическую очистку.

Следует отметить, что для нормальной работы пароводяных установок, особенно со сверх критическими параметрами пара, важное значение имеет качество воды, подаваемой в котел, поэтому турбинный конденсат пропускается через систему фильтров обессоливания. Система водоподготовки предназначена для очистки подпиточной и конденсатной воды, удаления из нее растворенных газов.

На станциях, использующих твердое топливо, продукты сгорания в виде шлака и золы удаляются из топки котлов специальной системой шлака- и золоудаления, оборудованной специальными насосами.

При сжигании газа и мазута такой системы не требуется.

На КЭС имеют место значительные потери энергии. Особенно велики потери тепла в конденсаторе (до 40..50 % общего количества тепла, выделяемого в топке), а также с отходящими газами (до 10 %). Коэффициент полезного действия современных КЭС с высокими параметрами давления и температуры пара достигает 42 %.

Электрическая часть КЭС представляет совокупность основного электрооборудования (генераторов, трансформаторов) и электрооборудования собственных нужд, в том числе сборных шин, коммутационной и другой аппаратуры со всеми выполненными между ними соединениями.

Генераторы станции соединяются в блоки с повышающими трансформаторами без каких-либо аппаратов между ними.

В связи с этим на КЭС не сооружается распределительное устройство генераторного напряжения.

Распределительные устройства на напряжения 110—750 кВ в зависимости от количества присоединений, напряжения, передаваемой мощности и требуемого уровня надежности выполняются по типовым схемам электрических соединений. Поперечные связи между блоками имеют место только в распределительных устройствах высшего напряжения или в энергосистеме, а также по топливу, воде и пару.

В связи с этим каждый энергоблок можно рассматривать как отдельную автономную станцию.

Для обеспечения электроэнергией собственных нужд станции выполняются отпайки от генераторов каждого блока. Для питания мощных электродвигателей (200 кВт и более) используется генераторное напряжение, для питания двигателей меньшей мощности и осветительных установок — система напряжения 380/220 В. Электрические схемы собственных нужд станции могут быть различными.

Ещё одно интересное видео о работе ТЭЦ изнутри:

Теплоэлектроцентрали

Теплоэлектроцентрали, являясь источниками комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, имеют значительно больший, чем КЭС, коэффициент полезного действия (до 75 %). Это объясняется тем. что часть отработавшего в турбинах пара используется для нужд промышленного производства (технологии), отопления, горячего водоснабжения.

Этот пар или непосредственно поступает для производственных и бытовых нужд или частично используется для предварительного подогрева воды в специальных бойлерах (подогревателях), из которых вода через теплофикационную сеть направляется потребителям тепловой энергии.

Основное отличие технологии производства энергии на ТЭЦ в сравнении с КЭС состоит в специфике пароводяного контура. Обеспечивающего промежуточные отборы пара турбины, а также в способе выдачи энергии, в соответствии с которым основная часть ее распределяется на генераторном напряжении через генераторное распределительное устройство (ГРУ).

Связь ТЭЦ с другими станциями энергосистемы выполняется на повышенном напряжении через повышающие трансформаторы. При ремонте или аварийном отключении одного генератора недостающая мощность может быть передана из энергосистемы через эти же трансформаторы.

Для увеличения надежности работы ТЭЦ предусматривается секционирование сборных шин.

Так, при аварии на шинах и последующем ремонте одной из секций вторая секция остается в работе и обеспечивает питание потребителей по оставшимся под напряжениям линиям.

По таким схемам сооружаются промышленные ТЭЦ с генераторами до 60 мВт, предназначенные для питания местной нагрузки в радиусе 10 км.

На крупных современных ТЭЦ применяются генераторы мощностью до 250 мВт при общей мощности станции 500—2500 мВт.

Такие ТЭЦ сооружаются вне черты города и электроэнергия передается на напряжении 35—220 кВ, ГРУ не предусматривается, все генераторы соединяются в блоки с повышающими трансформаторами. При необходимости обеспечить питание небольшой местной нагрузки вблизи блочной ТЭЦ предусматриваются отпайки от блоков между генератором и трансформатором. Возможны и комбинированные схемы станции, при которых на ТЭЦ имеется ГРУ и несколько генераторов соединены по блочным схемам.

Конденсационные электрические станции

Кондесационными называют паровые турбины, у которых пар после отработки подвергается конденсации в специальных устройствах – конденсаторах. Соответственно и тепловые электростанции, которые снабжают потребителя только электрический энергией, называют конденсационными (КЭС).

Как и другие промышленные предприятия конденсационные электростанции тоже имеют производственные цеха и помещения. К основным цехам можно отнести котельную, зал турбогенераторов и цех распределительных электрических устройств. Все эти цеха оборудуются множеством вспомогательного оборудования (очистка воды, подача топлива, насосы, дымососы и множество другого оборудования).

Принцип работы конденсационной электростанции не очень сложный и заключается в следующем – кусковое топливо (как правило, уголь) поступает из склада топлива 1 в топливный бункер 2 с помощью транспортера. С топливного бункера топливо поступает в дробилку (шаровую мельницу) 3. После дробления, полученное пылеобразное топливо с помощью специальных вентиляторов 4 вдувается к горелкам котла 5. Для того, что бы улучшить процесс горения топливной пыли воздух, всасываемый с атмосферы, подогревают в воздухонагревателе 7 дымовыми газами, после чего вентилятором дутьевым 8 направляется в котел. В котле происходит процесс горения с температурой 1200 – 1600 С0. В процессе горения происходит нагрев труб внутри котла, по которым течет вода. Результатом становится появление пара с температурой 540-560 С0 и давлением 13 – 25 МПа, который по паропроводу поступает в турбину 20.

Из – за разности в температуре и давлении на входе и выходе турбины пар, проходящий через нее, совершает механическую работу и вращает вал турбины, а вместе с ним и генератор 19, вырабатывающий электрический ток.

Газы, образованные в процессе горения, на выходе из котла имеют все еще довольно высокую температуру, порядка 350-450 С0. Для максимально эффективного использования их тепловой энергии на пути их следования установлен водяной экономайзер 6, он дополнительно подогревает питательную воду. После экономайзера газы попадают в золоулавливатель, после чего с помощью отсасывающего дымососа 10 выбрасывается дымовую трубу 9.

Механическая работа, которая совершается паром, с увеличением разности между давлением и температурой входящего и выходящего пара будет расти. Поэтому чем больше используется энергия, выработанная на конденсационной электростанции, тем выше ее КПД.

Также наряду с повышением давления пара входящего в турбину стараются параллельно и снизить давление его при выходе, то есть на выходе он должен иметь давление ниже атмосферного. После выполнения механической работы отработанный пар направляется по трубам в конденсатор 18.

Конденсатор – это цилиндр, внутри которого располагают трубы, по которым циркулирует холодная вода, а пар, пришедший из турбины, омывая эти трубы, превращается в результате охлаждения в дистиллированную воду. Через подогреватель низкого давления 14 конденсат с помощью насоса 15 направляется в деаэратор 13. Деаэратор служит для очистки конденсата от различных растворенных газов, и особенно от кислорода, поскольку он вызывает интенсивную коррозию труб котла конденсационных электростанций. В деаэраторе хранится питательная вода, которая служит для восполнения потерь воды и пара, поэтому добавочная вода, поступающая в него, проходит через водоочистительные сооружения. С помощью насоса 12 из деаэратора питательная вода через подогреватель высокого давления 11 и водяной экономайзер 6 подается в котел конденсационной электрической станции.

Холодную воду из реки или другого источника 16 для конденсации пара в конденсаторе насосом 17 подают холодную воду. Так как через трубы протекает довольно большое количество воды, то ее температура на выходе с конденсатора, как правило, не превышает 25-36 0С. Воду с такой температурой невозможно использовать для обслуживания бытовых или промышленных потребителей, поэтому ее сбрасывают в пруд или реку (рисунок а):

Если поблизости водоемов нет, то для охлаждения используют башни-охладители (градирен) (рисунок б), или же, брызгательные бассейны (рисунок в). Таким образом, на конденсационных электрических станциях воду используют по замкнутому циклу.

Вырабатываемая электрическими генераторами на станции электрическая энергия при напряжении 10 кВ подается на открытую повышающую трансформаторную подстанции 21, на которой электрическое напряжение генератора 10 кВ будет повышено до значений 110, 220, 500 кВ или выше и подается по линиям электропередач ЛЭП до потребителей. Тепловые конденсационные электростанции имеют очень низкий КПД порядка 30-40%. Именно из-за низкого КПД работа конденсационных электростанций на привозном топливе экономически нецелесообразна. В большинстве случаев крупные конденсационные электрические станции называют Государственными районными электрическими станциями (ГРЭС) и сооружаются в районах с большими запасами низкосортного топлива, снабжая при этом электрической энергией потребителей, которые находятся на большом расстоянии от электростанций.

Источник: principraboty.ru

ООО Энерготеп

Котельные Отопление Мини ТЭС Дымовые трубы Газопоршневые электростанции Трубопроводы Пластинчатые теплообменники Ульяновск Инженерные системы

ТЭС РОССИИ

В России традиционно с советских времен сильно развита выработка электричества на тепловых электрических станциях. Прежде всего этому способствовал тот факт, что наша страна богата такими природными ресурсами как природный газ и уголь.

Практически в каждом крупном городе у нас построена своя ТЭЦ. Много по стране разбросано электростанций районного масштаба — ГРЭС. Сформировалась качественная подготовка специалистов-энергетиков для работы на электростанциях.

Основная масса действующих ТЭС в России была построена с 60-х по 80-е года прошлого века. Но и сейчас развитие тепловой энергетики в нашей стране не стоит на месте. Введены в эксплуатацию такие ТЭС как Няганская ГРЭС, Адлерская ТЭС и другие. Строится довольно большое количество энергоблоков ПГУ.

Уважаемые посетители сайта, на этой странице ниже Вы можете посмотреть полный список ТЭС России, у многих из них есть описания и фотографии.

Также Вы можете посмотреть карту ТЭС, на которой обозначено расположение всех ТЭС России.

10 крупнейших ТЭС России выведены в конце статьи.

ТЭС — расшифровка

ТЭС — это тепловая электростанция. Давайте подробней рассмотрим, что значат эти два слова.

«Электростанция», это предприятие или отдельная установка по производству электроэнергии.

Со словом «тепловая» уже интереснее. Существует много видов электростанций. Самые распространенные это — гидроэлектростанции, атомные электростанции, и, конечно, тепловые. Тепловая, значит то, что главным видом энергии на электростанции является тепло.

Тепло получается после сжигания топлива, например угля или газа. Электростанция, которая сжигает уголь, называется угольная электростанция. Далее, полученное тепло, после сгорания топлива, требуется несколько раз подвергнуть преобразованию, чтобы в итоге получилась электроэнергия. Этими преобразованиями и занимаются люди на тепловой электростанции. У нас на сайте есть статья, где Вы можете более подробно узнать об устройстве тепловой электрической станции.

У нас в России, существует два вида ТЭС — ГРЭС и ТЭЦ. Вы можете посмотреть, что значит и как расшифровывается ТЭЦ, а также значение и расшифровку ГРЭС.

Список ТЭС России

А

* Абаканская ТЭЦ

* Автовская ТЭЦ

* Автозаводская ТЭЦ

* Академическая ТЭЦ

* Адлерская ТЭС

* Алексеевская ТЭЦ-3

* Алексинская ТЭЦ

* Амурская ТЭЦ

* Анадырская ТЭЦ

* Ангарская ТЭЦ-1

* Ангарская ТЭЦ-9

* Ангарская ТЭЦ-10

* Апатитская ТЭЦ

* Аргаяшская ТЭЦ

* Аркагалинская ГРЭС

* Артемовская ТЭЦ

* Артемовская ТЭЦ

* Архангельская ТЭЦ

* Астраханская ГРЭС

* Астраханская ТЭЦ-2

Б

* Байкальская ТЭЦ

* Балаковская ТЭЦ

* Барабинская ГРЭС

* Барнаульская ТЭЦ-1 Выведена из эксплуатации с 2012 г.

* Барнаульская ТЭЦ-2

* Барнаульская ТЭЦ-3

* Безымянская ТЭЦ

* Белгородская ТЭЦ

* Белгородская ГТ-ТЭЦ

* Белгородская ГТУ-ТЭЦ «Луч»

* Беловская ГРЭС

* Березниковская ТЭЦ-2

* Березниковская ТЭЦ-4

* Березниковская ТЭЦ-10

* Березовская ГРЭС

* Бийская ТЭЦ

* Биробиджанская ТЭЦ

* Благовещенская ТЭЦ

* Богословская ТЭЦ

* Братская ТЭЦ

* Брянская ГРЭС

* Будённовская ТЭС

В

* Валаамская ДЭС

* Василеостровская ТЭЦ

* Верхнетагильская ГРЭС

* Владимирская ТЭЦ-1

* Владимирская ТЭЦ-2

* Владивостокская ТЭЦ-1

* Владивостокская ТЭЦ-2

* Волгоградская ГРЭС

* Волгоградская ТЭЦ-2

* Волгоградская ТЭЦ-3

* Волгодонская ТЭЦ-1

* Волгодонская ТЭЦ-2

* Волжская ТЭЦ-1

* Волжская ТЭЦ-2

* Волжского автозавода ТЭЦ

* Вологодская ТЭЦ

* Мини-ТЭЦ «Белый Ручей»

* Воркутинская ТЭЦ-1

* Воркутинская ТЭЦ-2

* Воронежская ТЭЦ-1

* Воронежская ТЭЦ-2

* Выборгская ТЭЦ

* Вышневолоцкая ТЭЦ

Г

* ГРЭС-24

* Губкинская ТЭЦ

* Гусевская ТЭЦ

* Гусиноозерская ГРЭС

Д

* Данковская ТЭЦ

* Дзержинская ТЭЦ

* Джубгинская ТЭС

* Дзержинская ТЭЦ

* Дорогобужская ТЭЦ

* Дубровская ТЭЦ

* Дягилевская ТЭЦ

Е

* Елабужская ТЭЦ

* Елецкая ТЭЦ

* Ефремовская ТЭЦ

Ж

З

* Заинская ТЭС

* Закамская ТЭЦ-5

* Заозёрная ГРЭС

* Западно-Сибирская ТЭЦ

* Зауральская ТЭЦ

И

* Ивановская ГРЭС

* Ивановская ТЭЦ-1

* Ивановская ТЭЦ-2

* Ивановская ТЭЦ-3

* Игумновская ТЭЦ

* Ижевская ТЭЦ-1

* Ижевская ТЭЦ-2

* Интинская ТЭЦ

* Ириклинская ГРЭС

Й

* Йошкар-Олинская ТЭЦ-1

* Йошкар-Олинская ТЭЦ-2

К

* Казанская ТЭЦ-1

* Казанская ТЭЦ-2

* Казанская ТЭЦ-3

* Калининградская ТЭЦ-1

* Калининградская ТЭЦ-2

* Калужская ТЭЦ

* Каменская ТЭЦ

* Камчатская ТЭЦ-1

* Камчатская ТЭЦ-2

* Камышинская ТЭЦ

* Канская ТЭЦ

* Каргалинская ТЭЦ

* Кармановская ГРЭС

* Каспийская ТЭЦ

* Качканарская ТЭЦ

* Каширская ГРЭС

* Кемеровская ГРЭС

* Кемеровская ТЭЦ

* Кизеловская ГРЭС

* Кировская ТЭЦ-1

* Кировская ТЭЦ-4

* Кировская ТЭЦ-5

* Кировская ТЭЦ-3

* Киришская ГРЭС

* Кисловодская ТЭЦ

* Клинцовская ТЭЦ

* Комсомольская ТЭЦ-2

* Комсомольская ТЭЦ-3

* Конаковская ГРЭС

* Коряжма «Группа Илим» ТЭЦ

* Костромская ГРЭС

* Костромская ТЭЦ-1

* Костромская ТЭЦ-2

* Котласская ТЭЦ

* Котовская ТЭЦ

* Красногорская ТЭЦ

* Краснодарская ТЭЦ

* Красноярская ГРЭС-2

* Красноярская ТЭЦ-1

* Красноярская ТЭЦ-2

* Красноярская ТЭЦ-3

* Красноярская ТЭЦ-4

* Кувшиновская ТЭЦ

* Кузнецкая ТЭЦ-3 (г. Кузнецк)

* Кумертауская ТЭЦ

* Курганская ТЭЦ

* Курганская ТЭЦ-2

* Курская ТЭЦ-1

* Курская ТЭЦ-4

* Кызылская ТЭЦ

Л

* Ливенская ТЭЦ

* Липецкая ТЭЦ-2

М

* Магаданская ТЭЦ

* Магнитогорская ТЭЦ

* Майская ГРЭС

* Махачкалинская ТЭЦ

* Медногорская ТЭЦ

* Минусинская ТЭЦ

* Мосэнерго ГЭС-1

* Мосэнерго ГТУ-ТЭЦ

* Мосэнерго ТЭЦ-6

* Мосэнерго ТЭЦ-8

* Мосэнерго ТЭЦ-9

* Мосэнерго ТЭЦ-11

* Мосэнерго ТЭЦ-12

* Мосэнерго ТЭЦ-16

* Мосэнерго ТЭЦ-20

* Мосэнерго ТЭЦ-21

* Мосэнерго ТЭЦ-22

* Мосэнерго ТЭЦ-23

* Мосэнерго ТЭЦ-25

* Мосэнерго ТЭЦ-26

* Мосэнерго ТЭЦ-27

* Мосэнерго ТЭЦ-28

* Международная ТЭС

* Мурманская ТЭЦ

Н

* Набережночелнинская ТЭЦ

* Назаровская ГРЭС

* Невинномысская ГРЭС

* Нерюнгринская ГРЭС

* Несветай ГРЭС

* Нижневартовская ГРЭС

* Нижегородская ГРЭС

* Нижнекамская ТЭЦ

* Нижнетуринская ГРЭС

* Николаевская ТЭЦ

* Новгородская ТЭЦ

* Новогорьковская ТЭЦ

* Новокузнецкая ГТЭС

* Новокуйбышевская ТЭЦ-1

* Новокуйбышевская ТЭЦ-2

* Новомосковская ГРЭС

* Новосвердловская ТЭЦ

* Новосибирская ТЭЦ-2

* Новосибирская ТЭЦ-3

* Новосибирская ТЭЦ-4

* Новосибирская ТЭЦ-5

* Новосибирская ТЭЦ-6

* Новочебоксарская ТЭЦ-3

* Новочеркасская ГРЭС

* ТЭЦ НКМК

* Ново-Иркутская ТЭЦ

* Ново-Зиминская ТЭЦ

* Ново-Кемеровская ТЭЦ

* Ново-Салаватская ТЭЦ

* Ново-Стерлитамакская ТЭЦ

* Ново-Рязанская ТЭЦ

* Норильская ТЭЦ-1

* Норильская ТЭЦ-2

* Норильская ТЭЦ-3

* Няганская ГРЭС

О

* Омская ТЭЦ-2

* Омская ТЭЦ-3

* Омская ТЭЦ-4

* Омская ТЭЦ-5

* Орловская ТЭЦ

* Орская ТЭЦ

* Охинская ТЭЦ

П

* Партизанская ГРЭС

* Пензенская ТЭЦ-1

* Пензенская ТЭЦ-2

* Первомайская ТЭЦ

* Первоуральская ТЭЦ

* Пермская ГРЭС

* Пермская ТЭЦ-6

* Пермская ТЭЦ-9

* Пермская ТЭЦ-13

* Пермская ТЭЦ-14

* Петрозаводская ТЭЦ

* Петропавловск-Камчатская ГРЭС

* Печорская ГРЭС

* Правобережная ТЭЦ-5

* Приаргунская ТЭЦ

* Приморская ГРЭС

* Приуфимская ТЭЦ

* Псковская ГРЭС

Р

* Райчихинская ГРЭС

* Рефтинская ГРЭС

* Ростовская ТЭЦ-2

* Рошальская ТЭЦ

* Рязанская ГРЭС

С

* Сакмарская ТЭЦ

* Салаватская ТЭЦ

* Самарская ГРЭС

* Самарская ТЭЦ

* Саранская ТЭЦ-1

* Саранская ТЭЦ-2

* Сарапульская ТЭЦ

* Саратовская ГРЭС

* Саратовская ТЭЦ-1

* Саратовская ТЭЦ-2

* Саратовская ТЭЦ-5

* Сахалинская ГРЭС

* Светловская ГРЭС

* Северная ТЭЦ

* Северодвинская ТЭЦ-1

* Северодвинская ТЭЦ-2

* Северо-Западная ТЭЦ

* Северская ТЭЦ

* Серовская ГРЭС

* Смоленская ГРЭС

* Смоленская ТЭЦ-2

* Соликамская ТЭЦ-11

* Соликамская ТЭЦ-12

* Сормовская ТЭЦ

* Сосновоборская ТЭЦ

* Сосногорская ТЭЦ

* Сочинская ТЭС

* Среднеуральская ГРЭС

* Ставропольская ГРЭС

* Стерлитамакская ТЭЦ

* Ступинская ТЭЦ

* Сургутская ГРЭС-1

* Сургутская ГРЭС-2

* Сызранская ТЭЦ

Т

* Тамбовская ТЭЦ

* Тверская ТЭЦ-1

* Тверская ТЭЦ-3

* Тверская ТЭЦ-4

* Тимлюйская ТЭЦ

* Тобольская ТЭЦ

* Тольяттинская ТЭЦ

* Томская ГРЭС-2

* Томская ТЭЦ-3

* Томь-Усинская ГРЭС

* Троицкая ГРЭС

* Тульская ТЭЦ

* Тургоякская ТЭЦ

* ТЭС Туапсинского нефтеперерабатывающего завода

* ТЭЦ ВТИ

* ТЭЦ ЗИЛ

* ТЭЦ ЛПК Монди

* ТЭЦ МЭИ

* ТЭЦ ПГУ «ГСР Энерго»

* Тюменская ТЭЦ-1

* Тюменская ТЭЦ-2

У

* Улан-Уденская ТЭЦ-1

* Улан-Уденская ТЭЦ-2

* Ульяновская ТЭЦ-1

* Ульяновская ТЭЦ-2

* Ульяновская ТЭЦ-3

* Уренгойская ГРЭС

* Уруссинская ГРЭС

* Усольская ТЭЦ

* Усть-Илимская ТЭЦ

* Уфимская ТЭЦ-1

* Уфимская ТЭЦ-2

* Уфимская ТЭЦ-3

* Уфимская ТЭЦ-4

* Уфимская ТЭЦ-5

* Ухтинская ТЭЦ

Х

* Хабаровская ТЭЦ-1

* Хабаровская ТЭЦ-2

* Хабаровская ТЭЦ-3

* Харанорская ГРЭС

* Хуадянь-Тенинская ПГУ-ТЭЦ

Ц

* Центральная ТЭЦ

* Центральная ТЭЦ (г. Новокузнецк)

Ч

* Чайковская ТЭЦ-18

* Чаунская ТЭЦ

* Чебоксарская ТЭЦ-1

* Чебоксарская ТЭЦ-2

* Челябинская ГРЭС

* Челябинская ТЭЦ-1

* Челябинская ТЭЦ-2

* Челябинская ТЭЦ-3 ФОТО

* Черемховская ТЭЦ

* Череповецкая ГРЭС

* Черепетская ГРЭС

* Читинская ТЭЦ-1

* Читинская ТЭЦ-2

* Чульманская ТЭЦ

Ш

* Шарьинская ТЭЦ

* Шатурская ГРЭС

* Шахтинская ТЭЦ

* Шебекинская блокстанция

* Шерловогорская ТЭЦ

Щ

Э

* Эгвекинотская ГРЭС

* Электрогорская ГРЭС

* Энгельсская ТЭЦ

Ю

* Юго-западная ТЭЦ

* Южная ТЭЦ

* Южно-Кузбасская ГРЭС

* Южно-Сахалинская ТЭЦ

* Южноуральская ГРЭС

* Южноуральская ГРЭС-2

* Юргинская ТЭЦ

* Юрюзаньская ТЭЦ

Я

* Яйвинская ГРЭС

* Якутская ТЭЦ

* Якутская ГРЭС

* Ямбургская ТЭЦ

* Ярославская ТЭЦ-1

* Ярославская ТЭЦ-2

* Ярославская ТЭЦ-3

Аббревиатура ТЭЦ расшифровывается, как Теплоэлектроцентраль.

Сокращение ТЭЦ пришло к нам со времен СССР. ТЭЦ является ТЭС (Тепловая электростанция) и работает по тем же циклам, что и любая другая тепловая электростанция: паровой цикл и паро-газовый цикл.

Функция ТЭЦ — снабжать население и предприятия электричеством и тепловой энергией (горячее водоснабжение, отопление и пар на производство).

На ТЭЦ устанавливают теплофикационные турбины — типа Т, противодавленческие — типа Р и теплофикационные с промышленным отбором пара — типа ПТ.

В отопительный сезон ТЭЦ работают по тепловому графику. Т.е. прежде всего держат температуру сетевой воды в прямой магистрали в зависимости от температуры наружного воздуха и наличия ветра. По электрическому графику ТЭЦ могут работать в летнее время, допустим тогда, когда отключены отборы с турбины на теплофикацию.

По электрической мощности ТЭЦ обычно проигрывают ГРЭС. Их обычная электрическая мощность не превышает 500 МВт. Но зато по тепловой мощности ТЭЦ впереди. Их обычная тепловая мощность превышает 1000 ГКалл/час.

Строительство ТЭЦ экономически выгодно в городах с населением в несколько сот тысяч человек.

Топливом для ТЭЦ может служить как уголь, так и газ.

ГРЭС расшифровывается, как государственная районная электрическая станция.

Это сокращение сохранилось ещё со времён Советского Союза. В то время все станции были государственные. Слово «районная» означает то, что электростанция предназначена для покрытия электрических нагрузок какого-то своего района территории, где она находится.

ГРЭС, также как и ТЭЦ — это тепловая электростанция, которая работает как по паровому циклу, так и по парогазовому циклу, в зависимости от того, какие энергоблоки на станции установлены.

На ГРЭС, если она работает по паровому циклу устанавливаются, как правило, конденсационные турбины типа К. Например, К-200-130 или К-500-240. Топливо на таких электростанциях — это уголь или газ. Мазут, в качестве основного топлива, в последнее время не используется, из-за его дороговизны.

На современных ГРЭС в последнее время устанавливают энергоблоки, которые работают по парогазовому циклу — энергоблоки ПГУ (парогазовая установка). Их отличает высокая экономичность и маневренность. В составе таких энергоблоков присутствует газовая турбина, которая приводится в движение продуктами сгорания, как правило, природного газа.

Далее по циклу стоит котёл-утилизатор и паровая турбина. Большую популярность в последнее время находят газовые турбины производства компаний Siemens и General Electric. Хотя есть и отечественные газовые турбины производства ОАО «Силовые машины».

График нагрузок, по которому работают ГРЭС — электрический, в отличии от ТЭЦ, которые работают по тепловому графику нагрузок.

ГРЭС может служить также источником теплоснабжения. Очень часто теплом от ГРЭС снабжаются близлежащие посёлки энергетиков, рядом с которыми в советское время строили ГРЭС.

Крупнейшие ТЭС России:

Представляем Вам список ТОП-10 Крупнейших ТЭС России. Все представленные здесь электростанции являются ГРЭС — государственные районные электростанции. Аббревиатура ГРЭС сохранилась со времён Советского Союза.

На всех этих электростанциях бОльщая часть мощности вырабатывается на традиционном паровом цикле с использованием энергоблоков «паровой котёл — паровая турбина». В качестве основного топлива используется природный газ или уголь. Хотя на некоторых из них уже начали устанавливать энергоблоки ПГУ. Так на Сургутской ГРЭС-2 в 2011 году был установлен энергоблок ПГУ мощностью 400 МВт.

Источник: energotep.ru

Список крупнейших электростанции России на карте

Природные запасы ископаемого топлива – это модифицированные продукты распада животных и растений, погибших миллионы лет назад. Когда они сжигаются на специализированных предприятиях, выделяется тепловая энергия, которая применяется для производства электрической.

Сегодня переход на чистые возобновляемые источники энергии является политической задачей всего мира. Это обусловлено тем, что ископаемое топливо будет исчерпано в течение последующих 200 лет, а мировые поставки сырой нефти и природного газа, по оценкам специалистов, иссякнут в течение 100 лет.

Но есть и преимущества ископаемого топлива:

- Высокая эффективность. Оно может быть добыто относительно дешевым способом, а транспортировка его сравнительно быстра и удобна.

- Технологии, необходимые для генерирования электроэнергии, давно отработаны, оборудование является надёжным, его легче приобрести и эксплуатировать, чем, например, устройства для солнечных или ветровых электростанций.

Помимо того, что запасы ископаемого топлива постепенно истощаются, главным недостатком процесса извлечения энергии этим способом является негативное воздействие на окружающую среду. Горение сопровождается образованием тяжелых твердых частиц и высоким выбросом углекислого газа.

Каменный уголь более качественный, но многие электростанции используют бурый, который добывать намного дешевле. Количество получаемой энергии в расчете на 1 кг веса бурого угля по сравнению с каменным примерно в 3 раза ниже (первого – 3 кВт⋅ч на кг, второго – 9 кВт⋅ч на кг). Поэтому на электростанциях, работающих на буром угле, необходимо сжигать тройную массу на единицу энергии.

Для уменьшения ущерба, наносимого окружающей среде, ТЭС имеют высотные дымоходы, которые рассеивают эти частицы и локально уменьшают их вредное влияние. Кроме того, на электростанциях устанавливаются дымоходные фильтры.

История тепловой энергетики и перспективы развития

Первую теплоэлектростанцию построил немецкий инженер Зигмунд Шуккерт в Баварии в 1878 году. С ее помощью освещался грот в саду замка Линдерхоф. В 1882 году были введены в эксплуатацию электростанция в Лондоне, которая использовалась для электрического освещения, и в Нью-Йорке (500 кВт). На них применялись поршневые паровые двигатели.

Изобретение паровой турбины позволило строить более крупные и эффективные установки, и с 1905 года тепловые электростанции стали возводиться только с турбинами.

В России первая тепловая электростанция общего пользования мощностью 35 кВт была построена в 1883 году в Санкт-Петербурге. Она предназначалась для подачи электроэнергии на освещение Невского проспекта. Московская ГЭС-1 (городская электростанция) появилась в 1897 году. Ее мощность составляла 3,7 мВт.

Структура тепловых электростанций в России на сегодняшний день:

- с паровыми турбинами – 79% от общей мощности;

- с парогазовыми агрегатами – 15,5%;

- с газотурбинными агрегатами – 4,8%;

- с дизельными и газопоршневыми установками – 0,7%.

Переход к выработке электроэнергии от возобновляемых источников не так прост, хотя это желаемое направление развития электроэнергетики для человечества. В ближайшее время отказаться от тепловой энергетики будет невозможно, и она сохранит свою доминирующую роль.

Главным направлением развития этой отрасли является разработка прогрессивных технологий, которые позволят снизить количество вредных выбросов в атмосферу, а также повысить эффективность работы теплоэлектростанций.

Деление электростанции России по типам

Ведущую роль в электроэнергетике России играют тепловые электростанции, доля которых в отрасли составляет 67%, что в числовом эквиваленте равно 358 электростанциям. При этом внутри теплоэнергетика делится на станции по виду потребляемого топлива. Первое место занимает природный газ, на долю которого приходится 71%, далее следует уголь с 27,5%, на третьем месте жидкое топливо (мазут) и альтернативные виды топлива, объем которых не превышает половины процента от общей массы.

Крупные тепловые электростанции России, как правило, размещаются в местах сосредоточения топлива, что позволяет снизить затраты на доставку. Также особенностью ТЭС является ориентированность на потребителя при одновременном применении топлива, обладающего высокой калорийностью. В качестве примера, можно привести станции, потребляющие в качестве топлива мазут. Как правило, они расположены в крупных нефтеперерабатывающих центрах.

Наряду с привычными ТЭЦ на территории России функционируют ГРЭС, что расшифровывается как государственная районная электрическая станция. Примечательно, что подобное название сохранилось со времен СССР. Слово «районная» в названии означает ориентированность станции на покрытие энергетических затрат определенной территории.

Конденсационные (КЭС)

Виды тепловых электростанций начинаются с конденсационных. Такие ТЭЦ применяются исключительно для выработки электроэнергии. Чаще всего она аккумулируется, сразу не распространяясь. Конденсационный метод обеспечивает максимальный КПД, поэтому подобные принципы считаются оптимальными. Сегодня во всех странах выделяют отдельных объекты крупного масштаба, обеспечивающие обширные регионы.

Постепенно появляются атомные установки, заменяющие традиционное топливо. Только замена остается дорогостоящим и длительным процессом, так как работа на органическом топливе отличается от иных способов. Причем отключение ни одной станции невозможно, ведь в таких ситуациях целые области остаются без ценной электроэнергии.

Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)

ТЭЦ используются сразу для нескольких целей. В первую очередь они используются для получения ценной электроэнергии, но сжигание топлива также остается полезным для выработки тепла. За счет этого теплофикационные электростанции продолжают применяться на практике.

Важной особенностью является том, что такие тепловые электростанции виды другие превосходят относительно небольшой мощностью. Они обеспечивают отдельные районы, поэтому нет необходимости в объемных поставках. Практика показывает, насколько выгодно такое решение из-за прокладки дополнительных линий электропередач. Принцип работы современной ТЭС является ненужной только из-за экологии.

Государственные районные электростанции

Общие сведения о современных тепловых электростанциях не отмечают ГРЭС. Постепенно они остаются на заднем плане, теряя свою актуальность. Хотя государственные районные электростанции остаются полезными с точки зрения объемов выработки энергии.

Разные виды тепловых электростанций дают поддержку обширным регионам, но все равно их мощность недостаточна. Во времена СССР осуществлялись крупномасштабные проекты, которые сейчас закрываются. Причиной стало нецелесообразное использование топлива. Хотя их замена остается проблематичной, так как преимущества и недостатки современных ТЭС в первую очередь отмечают большие объемы энергии.

Какие электростанции являются тепловыми? Их принцип построен на сжигании топлива. Они остаются незаменимыми, хотя активно ведутся подсчеты по равнозначной замене. Тепловые электростанции преимущества и недостатки продолжают подтверждать на практике. Из-за чего их работа остается необходимой.

Когда появилась первая тепловая электростанция