ГЕО́РГИЕВСКИЙ СОБО́Р, памятник др.-рус. зодчества в Юрьеве-Польском (1230–34). Последний из владимиро-суздальских храмов, построенных в домонгольский период. Белокаменное 4-столпное одноглавое здание с 3 притворами, полностью открытыми внутрь храма, и с несохранившимся Троицким приделом – усыпальницей у сев.-вост. угла.

Во 2-м ярусе зап. притвора находились хоры. Храм возведён по заказу владимирского кн. Святослава Всеволодовича , который, согласно известию Тверской летописи 15 в., «сам бе мастер». Отличается богатым резным убранством, покрывающим все фасады: сюжетные композиции («Распятие», «Св.

Троица», «Преображение», «Вознесение», «Семь спящих отроков эфесских»), фигуры святых, кентавров, грифонов и др. сочетаются с растит. орнаментом невысокого рельефа. Наиболее украшен был зап. фасад с композицией «Деисуса». В 1460-е гг. верхняя часть храма обрушилась, восстановлена в 1471 под руководством посланного из Москвы купца-подрядчика В. Д. Ермолина. Пропорции здания, первоначальный вид завершения и порядок расположения резных камней при этом были нарушены. Возможно, храм имел башнеобразный вид со ступенчато повышенными арками под барабаном главы.

Собор Георгия Победоносца в Юрьеве-Польском

Источник: bigenc.ru

Домонгольские храмы Руси: белокаменный Георгиевский собор в Юрьев-Польском

Белокаменный Георгиевский собор XIII века — то, ради чего обязательно стоит ехать в Юрьев-Польский. Он — последний в числе домонгольских белокаменных храмов Северо-Восточной Руси. На мощных стенах отразилась вся его непростая история. Глядя на него, замечаешь многочисленные следы катастрофы, постигшей храм.

Георгиевский собор в Юрьев-Польском, северный фасад

Георгиевский собор стал лебединой песней Владимиро-Суздальского белокаменного искусства. Храмы Юрия Долгорукого — церковь Бориса и Глеба в Кидекше, Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, — сдержанны и лаконичны, словно крепости. А стены Георгиевского собора покрыты резьбой, напоминая Дмитриевский собор во Владимире. Сейчас можно только гадать, каких высот могло бы достичь белокаменное искусство Руси, если бы не было батыева нашествия.

Известный советский археолог, один из крупнейших специалистов по древнерусской архитектуре Николай Николаевич Воронин писал:

Существенным техническим и художественным новшеством декоративной системы Георгиевского собора является соединение отдельных изображений и фигур, выполненных в высоком рельефе, с тончайшим ковровым орнаментом, обтягивающим и свободные плоскости стен и фон вокруг горельефов. … Та же система сочетания коврового узора с горельефными фигурами святых, зверей и чудовищ распространялась и на второй ярус фасадов над поясом.

Online—лекция Юлии Ратомской «Георгиевский собор в Юрьеве-Польском»

Георгиевский собор, западный и южный фасады

В 1152 году князь Юрий Долгорукий построил здесь белокаменный собор, освященный во имя святого Георгия. Однако менее чем за сто лет он обветшал, и его внук, князь Святослав Всеволодович (1196-1252), приказал поставить новый храм. Строительство продолжалось с 1230 по 1234 год. В Тверской летописи говорится, что князь Святослав Всеволодович «сам бе мастер», то есть был архитектором храма. Чуть позднее к собору был пристроен Троицкий придел, также богато украшенный резьбой.

Георгиевский собор, южный и восточный фасады

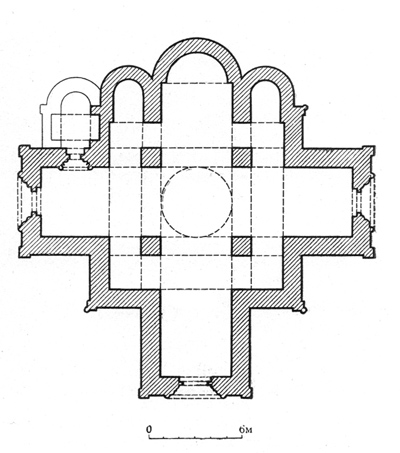

Это был четырехстолпный, трехпритворный, трехапсидный храм. Стены были построены из белого камня среднего качества и забутованы булыжником на известковом растворе, своды сложены из пористого туфообразного известняка. Без учета апсид и притворов длина собора составляла 13,5 м, ширина – 14 м, сторона подкупольного квадрата — 4,7 м.

План Георгиевского собора (по Н.Н.Воронину)

В начале или середине XV века разразилась катастрофа. Под тяжестью тяжелого барабана и главы, вознесенных на высоком постаменте, обрушились своды; затем вода стала разрушать белокаменную облицовку стен, в результате чего они частично обвалились. Сейчас трудно представить первоначальный облик Георгиевского собора.

Покрывала ли его белокаменная резьба полностью или только до аркатурно-колончатого пояса? Какой была глава, ставшая причиной трагедии? На этот счет специалисты выдвигают разные гипотезы.

Георгиевский собор. Реконструкция Д.П.Сухова Георгиевский собор. Реконструкция Н.Н.Воронина Георгиевский собор. Реконструкция С.В.Заграевского

В 1471 году московский купец и зодчий Василий Дмитриевич Ермолин восстановил Георгиевский собор. Согласно Ермолинской летописи, «Во граде Юрьеве в Полском бывала церковь камена святый Георгий, а придел святая Троица, а резаны на камени вси, и розвалилися вси до земли; повелением князя Василеи Дмитреевь те церкви собрал вси изнова и поставил как и прежде».

Мастер пытался воссоздать первоначальный рисунок, совмещая резные камни, но не всегда это было возможно. Новый собор получился более приземистым, рисунок оказался во многих местах нарушенным. До нашего времени дошло около 450 резных белокаменных фрагментов.

Георгиевский собор, восточный и северный фасады

В XVII веке к Георгиевскому собору пристроили шатровую колокольню, перестроенную в 1781 году. Храм перекрыли кровлей на четыре ската. В начале XVIII века появилась новая глава «луковицей». В 1809-1827 годах построили ризницу и теплый придел. В результате облик храма оказался полностью искаженным.

Георгиевский собор в Юрьев-Польском, дореволюционное фото Георгиевский собор, дореволюционное фото

В 1920-1930-х годах собор был отреставрирован под руководством Пётра Барановского и Игоря Грабаря. Реставраторы удалили все позднейшие пристройки, раскрыв первоначальный объем храма.

Когда подходишь к Георгиевскому собору, испытываешь какой-то трепет: он словно живой. Можно бесконечно бродить вокруг него, пытаясь разгадать замысел князя-архитектора, искать недостающие детали, находить несоответствия.

Северный фасад был главной, лицевой стороной храма, обращенной к городской площади. Он уцелел лучше всего. От собора XIII века сохранились притвор и значительная часть стен. На центральном и западном пряслах уцелел аркатурно-колончатый пояс с изображением святых воинов. Они напоминают статуи готических соборов, но плоские.

Северный фасад Георгиевского собора

Над северным порталом помещено изображение Святого Георгия, которому посвящен храм. В средней закомаре помещалось «Распятие» с надписью Святослава и двумя парными драконами у его подножия, в левой — «Три отрока в пещи огненной», в правой — «Даниил во рву львином».

Фрагмент северной стены и портала Северный портал, фрагмент

В углу между северной стеной храма и восточной стеной притвора в прошлом находился небольшой Троицкий придел. Он представлял собой маленькую одноапсидную часовню с крошечным внутренним помещением 1,80 х 3,50 м. С наружной стороны храма виден заложенный аркасолий, где в 1252 году был погребен князь Святослав. В восточной стене притвора видна заложенная дверь, которая вела в княжескую «грОбницу».

Следы утраченного Троицкого придела

Западный фасад был вторым по значимости после северного. От собора XIII века сохранились первый ярус притвора и северная половина стены до верха аркатурно-колончатого пояса.

Западный фасад Георгиевского собора

Западный притвор значительно выше северного и южного. В прошлом здесь был второй этаж с ложей, куда поднималось на богослужение княжеское семейство. В архивольте портала в круглых медальонах вырезан деисус, повторенный выше в пяти нишах, заложенных позднее кирпичом.

Западный портал Торец западного и южного фасадов Западный притвор

От южного фасада сохранились притвор и окружающие его стены. Над порталом изображена Богоматерь Оранта.

Южный портал Георгиевского собора

Восточную закомару занимает композиция «Вознесение Александра Македонского». Здесь хорошо заметно, как перепутаны рисунки белокаменной резьбы.

Восточная закомара южной стены Западная закомара южной стены Южный портал, фрагмент Южный портал, фрагмент Южный портал, фрагмент Ступени южного портала

От первоначального восточного фасада сохранился лишь цоколь апсид.

Восточный фасад Апсида

Хотя площадь собора невелика, внутри он кажется просторным. Это достигается за счет сужения боковых нефов и отсутствия лопаток стен. Фрески внутри собора датируются 1826 годом. Внутри хранится главная реликвия — Святославов крест («Распятие»), вырезанный Святославом в честь своего чудесного спасения на Волге во время похода против Волжских булгар. Кроме того, в соборе выставлены уцелевшие белокаменные резные блоки XIII века.

Фрески Георгиевского собора

К сожалению, в настоящее время Георгиевский собор страдает из-за магниевых солей, которые всасываются в белый камень и разрушают его. На стенах и фресках можно найти уродливые подтеки — высолы. Если не начать реставрацию как можно скорее, неповторимому памятнику архитектуры будет нанесен существенный урон.

Существует предание, что тот, кто найдет на резном фасаде Георгиевского собора изображение слоника, может загадать любое желание, которое непременно сбудется! Маленькая подсказка: на одной из фотографий в этой статье он есть

Литература:

- Воронин Н.Н. Владимир, Боголюбово, Суздаль, Юрьев-Польский. Книга-спутник по древнейшим городам владимирской земли. М., 1967

- Заграевский С.В. Вопросы архитектурной истории и реконструкции Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. М., 2008. http://www.rusarch.ru/zagraevsky22.htm

Источник: anashina.com

Дата строительство георгиевского собора в юрьеве польском

Георгиевский собор в Юрьев Польском

Георгиевский собор и река Колокша

В новопостроенной Юрием Долгоруким крепости была сооружена в 1152 г. белокаменная церковь Георгия. Судя по тому, что известные нам храмы этой поры — Георгия во Владимире, Бориса и Глеба в Кидекше, Спаса в Переславле-Залесском — довольно единообразны по своему типу, можно не сомневаться, что и первоначальная церковь Георгия в Юрьеве была таким же небольшим четырехстолпным одноглавым храмом — очень простым и суровым по внешнему облику.

Сын Всеволода III князь Святослав III Всеволодович, став владетелем Юрьева и его края, разрушил в 1230 г. постройку деда, так как она, по словам летописи, «обветшала и поломалася». На ее месте к 1234 г. была уже построена новая каменная церковь, которую князь украсил великолепнее других церквей, ибо, как говорит летописец, снаружи всей церкви были резаны из камня святые «чудны велми».

С северной стороны храма князь пристроил придел-усыпальница во имя Живоначальной Троицы для себя и своего рода. Дл прохода в нее была пробита стена холодного собора и устроена небольшая дверь. В 1809 г. усыпальница через удлинение ее к востоку была переделана в Троицкий теплый Собор.

Георгиевский собор. Западный фасад.

Георгиевский собор. Западный фасад. Реконструкция Г. Дом Вагнера.

Георгиевский собор. Северный фасад. Реконструкция Г.К. Вагнера.

В 1445 г. храм обрушился. Для восстановления храма, сыгравшего столь важную роль в начальной истории строительства Москвы.

1462 г. — впервые в летописи упоминается имя купца и зодчего Василия Дмитриевича Ермолина (даты рождения и смерти неизвестны), который восстанавливал в Юрьев-Польском разрушенный Георгиевский собор.

В 1471 г. в Ермолинской летописи появилась запись следующего содержания: «Во граде Юрьеве в Польском бывала церковь камена святый Георгий. а резана на камени вси, и развалилася вси до земли; повелением князя великого, Василий Дмитриев ту церкви собрал вся изнова и поставил, как и прежде». Речь здесь идёт о восстановлении Георгиевского собора Василием Дмитриевичем Ермолиным.

Ермолин «собрал изнова» Георгиевский собор и его придел и якобы «поставил как и прежде».

Из-за нехватки материала, добывать который в округе Юрьева-Польского было негде, Ермолину пришлось использовать старые камни с резьбой. Многие из них уцелели, не раскололись, но восстановить картины, которые были изначально выложены владимиро-суздальскими мастерами, не представлялось возможным. На сохранившемся южном фасаде собора картины можно увидеть в первоначальном виде, на северном же многие каменные блоки сложены в произвольном порядке, словно рассыпанная мозаика, хотя некоторые части картин Ермолину удалось подогнать друг к другу. Внутренняя композиция собора сохранилась, хотя здание стало ниже.

Фрагменты белокаменной резьбы Георгиевского собора

Георгиевский собор

Интерьер Георгиевского собора

В 1477 г. московский зодчий Василий Ермолин отправил в дар Георгиевскому собору Юрьев-Польского и в память о его реставрации деревянную скульптуру Святого Георгия. Сейчас она находится в экспозициях Историко-архитектурного и художественного музея города.

В последующие столетия восстановленное Ермолиным здание не раз подвергалось новым изменениям и обстройкам.

В XVII в. над его западным притвором появилась шатровая восьмигранная колокольня, в западной стене которой был помещен Святославов крест.

Ок. 1730 г. епископ Суздальский и Юрьевский Афанасий (Паисиос Кондоиди, ум. 1737) присоединил к Георгиевскому собору Успенский и Благовещенский городские храмы.

В 1776 году рядом с Георгиевским собором была построена Благовещенская церковь, служившая до 1809 года – теплым Собором.

В 1781 г. старая колокольня была разобрана и её сменила новая большая колокольня с западной стороны собора, а храм был покрыт на четыре ската. Для Святославова креста была устроена часовня близ алтаря соборного.

В 1809 г. усыпальница через удлинение ее к востоку была переделана в Троицкий теплый Собор.

Но так как этот храм на первых порах оказался очень тесным, то в 1817 г. к нему приложили другой придел – в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня (Крестовоздвиженский). На месте храмовой иконы в нем был поставлен так называемый Святославов крест.

Теплый Троице-Крестовоздвиженский собор загромождал древний Георгиевский собор и представлял собой очень низенькую постройку с небольшими, как в обыкновенных домах, окнами на высоте одного аршина (71 см.) от земли. В нем во всякое время года было тесно и душно, даже при обычном собрании богомольцев в воскресные дни, так как при деревянных потолках высота средней части в нем – 8 аршин (569 см.), трапезной и алтарей – 5 аршин (355 см.); длина средней части в нем – 8 аршин, а до иконостаса – 10 аршин (710 см.), длина трапезной – 7 аршин (498 см.); общая же ширина всего храма около 20 аршин (14 м.).

При таком небольшом размере внутренность храма затеснена арками, на которых держится деревянный потолок, низкими и довольно толстыми, перекинутыми крестообразно по два полукруга с поддерживающим их громадным каменным устроем по середине храма. Трапезная затеснена гробницами Князей, голландской печью и свечными ящиками. Благодаря такой неудовлетворительности собора многие обыватели города были лишены возможности посещать совершаемое в соборе богослужение. Приходящие сюда помолиться вынуждены бывают переносить необыкновенную духоту и тесноту, и по выходе из храма подвергаются опасности простудиться.

В 1827 г. с южной стороны Георгиевского собора была пристроена ризница, которая закрыла собой весь вид древней части собора.

Все это приносило новые разрушения и искажения древнего памятника. Только в наше время были снесены уродовавшие его обстройки, и мы теперь можем видеть целиком это интереснейшее здание.

Он очень невелик: в плане он сохранил размеры первоначальной постройки 1152 г. К боковым фасадам, как и в Суздальском соборе, примыкают притворы, перекрытые сводом с килевидной закомарой на фасаде и с плоскими угловыми лопатками. Как и в Суздальском соборе, западный притвор был больше и выше боковых: он также имел второй этаж, где находилось на богослужении княжеское семейство (как попадали сюда, пока не выяснено).

В 1250 г. при Георгиевском соборе построен Троицкий придел-усыпальница, где вскоре нашли своё упокоение юрьевские князья Святослав и Дмитрий.

Здесь, в наружной северной стене храма, теперь виден аркосолий, где в 1252 г. погребли строителя здания — князя Святослава; а в восточной стене притвора есть заложенная дверь, вводившая из притвора в княжескую «гробницу».

«В теплой церкви находятся гробницы Святослава Всеволодовича, во св. крещении Гавриила, скончавшегося 3 февраля 1253 года, и сына его схимонаха Димитрия, скончавшегося в 1269 году. Гробница Святослава выкладена в стене Троицкого придела и находится открытою. Оба эти князя в старинных Московских рукописных святцах записаны святыми. Однакож они еще не прославлены такими чудесами, как прочие угодники Божии; почему и служат по них одне только панихиды».

Как показали раскопки, усыпальница была маленькой одно-апсидной часовней с крошечным (1,80×3,50 м) внутренним помещением. Таким образом, композиция здания в целом была асимметричной.

Интерьер собора столь же необычен. При своей небольшой площади храм очень просторен. Его квадратные без закрестий столбы расставлены широко, стены не имеют лопаток. Ощущение расчлененности пространства исчезает, оно приобретает почти «зальный» характер.

Это впечатление усиливается отсутствием хор. В западной стене храма сохранился арочный проем, выходивший во второй этаж притвора; его помещение и заменяло хоры для княжеской семьи.

С пространством храма сливалось помещение алтаря, отделенное невысокой алтарной преградой с резным деисусом, и открытые притворы, увеличивающие его площадь; их низкие помещения контрастируют со свободой и высотой самого храма. Восстанавливавший собор Ермолин сделал под барабаном главы ступенчато-повышенные подпружные арки; подобная система, связанная с ярусным верхом здания, была известна русскому зодчеству уже в нач.

XIII в., и возможно, что Ермолин повторил здесь первоначальную конструкцию. Она усиливала центричность, высоту и свободу интерьера. В восточной стене северного притвора уцелел собранный Ермолиным белокаменный портал входа в усыпальницу. Его сочный профиль поражает своим почти готическим характером. Два яруса высоких окон заливали храм обильным светом, он был лишен сумрачности и строгости, характерных для храмов XII века, например церкви в Кидекше.

8 ноября 1874 года в г. Юрьеве прошли юбилейные торжества пятидесятилетнего служения в пресвитерском сане Протоиерея Юрьевского Георгиевского Собора, Феодора Иосифовича Нечаева.

Указом Св. Синода от 11 августа, за № 2095, дано знать Его Высокопреосвященству и воспоследовавшем, 28 июня 1875 года, Высочайшем соизволении на разрешение протоиерею Георгиевского собора Феодору Нечаеву принять и носить подносимый ему тамошними гражданами золотой наперсный крест с украшениями, по случаю совершившегося, 8 ноября 1874 года, пятидесятилетия служения его в священном сане.

11 октября 1875 г. Георгиевского собора протоиерей Феодор Нечаев по преклонности лет, согласно прошению его, увольняется от должности градского благочинного и цензора проповедей, с отсавлением в должности благочинного при соборе.

Священник юрьевского Георгиевского собора Алексей Беляев 31-го января 1883 г. перемещен к Воскресенской, гор. Юрьева, церкви. На священническое место к Юрьевскому Георгиевскому собору 8 марта 1883 г. определен учитель Суздальского дух. училища Иван Косаткин.

В 1887 г. особая комиссия, образованная по ходатайству Императорской Археологической комиссии при Императорской академии художеств, признала необходимым сделать тщательный осмотр состояния Георгиевского собора в Юрьев-Польском. Заниматься этим было поручено академику В.В. Суслову. По результатам деятельности комиссии составлен проект реставрации собора.

Южная сторона Георгиевского собора. Между собором и колокольней – ризничная палатка и ход на колокольню

В 1889 году умер протоиерей Георгиевского собора Алексей Иоаннович Успенский.

В 1892 году была сломана обветшавшая Благовещенская церковь, построенная в 1776 году и служившая до 1809 года – теплым Собором, из ее стен были вынуты 11 камней с изображениями различных святых. Камни эти хранились при Соборе, так как они были взяты в Благовещенскую церковь из стен древнего Георгиевского храма, при постройке колокольни.

Николай Рерих. «Юрьев_Польский. Георгиевский собор». 1903 год.

В 1903 г. Юрьев-Польский посетил всемирно известный художник Н.К. Рерих. Здесь он написал 4 этюда с видами Георгиевского собора.

Диакон Юрьевского собора Михаил Крылов, 13 января 1904 г., перемещен в село Филипповское, покровского уезда. Определен в диакона псаломщик села Тейкова, шуйского уезда, Николай Давыдовский, 11 февраля 1904 г., в город Юрьев к Георгиевскому собору.

В 1907 г. состоялись выборы в III Государственную Думу. Одним из депутатов от Владимирской губернии избран настоятель юрьевского Георгиевского собора священник Александр Знаменский.

Диакон Юрьевского собора Павел Соколов 26 мая 1908 г. перемещен к Введенской гор. Вязников церкви.

В 1909 г. русский архитектор и реставратор Константин Константинович Романов, обследуя убранство Георгиевского собора, первым высказал предположение о том, что в древности собор представлял собой единое «иконографическое целое». Он заметил, что разрозненные фигуры представляют собой части некогда единой композиции. Он же первым «собрал» одну из таких композиций «Преображение», в которую вошли семь разных корней, разбросанных по южному фасаду собора.

Священник Георгиевского гор. Юрьева собора, Александр Троицкий 17 августа 1915 г. определен бесприходным наблюдателем церковно-приходских школ Юрьев. уезда.

Прот. Владимирского Успенского жен. монастыря, Михаил Добротворский 4 сент. 1915 г. перемещен к Юрьевскому Георгиевскому собору.

Псаломщик Георгиевского собора, Василий Кабанов 19-го февраля 1916 г. перемещен на должность псаломщика к кафедральному Успенскому гор. Владимира собору. Священник с. Орехова Василий Крошечкин 16 марта 1916 г. перемещен к Юрьевскому собору. Священник В. Крошечкин по прошению уволен за штат 30 марта 1916 г.

Псаломщик Георгиевского собора Василий Скипетров 18 янв. 1917 г. по прошению уволен от должности. Псаломщик с. Короваева, Сузд. у., Александр Орлов 23 янв. 1917 г. перемещен к Юрьевскому собору.

Протоиереем Юрьевского Георгиевского собора Александром Знаменским в 1917 г. присоединены к православию из римско-католического исповедания пленные Австрийские прапорщики: Ярослав Новачек, 28 лет, Ян Хватал, 23 лет, Ян Ташений, 23 лет, и Вильгельм Барт, 22 лет, с наречением имен: первому — Александр, второму — Владимир, третьему — Иоанн и четвертому — Владимир.

В 1923 г. начался снос теплого собора, пристроенного ранее к древнему Георгиевскому собору.

В 1924 г. начался снос колокольни, пристроенной ранее к древнему Георгиевскому собору.

24 ноября 1924 г. Межведомственная комиссия НКП национализировала и закрепила за музейным отделом Главнауки участки территории Георгиевского собора и Архангельского монастыря со всеми постройками.

В 1989 г. мощи юрьевского князя Святослава Всеволодовича были перенесены из Георгиевского собора в церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Источник: lubovbezusl.ru

Георгиевский собор в Юрьеве-Польском

О еще одном аргументе в концепцию «Россия — родина слонов», о русском аналоге парижского Шартрского собора, о разнице между понятиями «поле» и «Польша» и о первой в истории русской архитектуры реставрации рассказывает сегодняшний выпуск портала «Российские древности».

Вид с Юго-Востока. Фото Алексея Паевского, 2019 год. Граффити-кресты на стенах собора. Фото Алексея Паевского, 2019 год. Граффити-кресты на стенах собора.

Фото Алексея Паевского, 2019 год.

На границе Владимирской и Ивановской областей расположился маленький городок (меньше 20 тысяч жителей), районный центр под названием Юрьев-Польской. Или Юрьев-Польский. Называют его по-разному, но ясно одно: происходит это название от имени князя Юрия Долгорукого и слова «поле». К Польше этот город не имеет никакого отношения, да и вообще это дополнение возникло, чтобы отличать владимиро-суздальский Юрьев от двух других городов-тезок: Юрьева, который ныне Тарту, а ранее был Дерптом, и от Юрьева в Поднепровье, который ныне называется Белая Церковь.

Зарисовка собора

Николай Рерих

В центре этого городка, славного своими молочными продуктами и конным заводом, сохранился кольцевой земляной вал, в котором стоит монастырь, а рядом с ним — странное приземистое сооружение, все сплошь покрытое каменной резьбой. Некоторым историкам русской живописи оно известно еще и по «Русской серии» Николая Рериха — еще до эмиграции молодой художник сделал серию набросков древнерусской архитектуры. Перед нами последний (по времени) храм домонгольской Руси и первый, пожалуй, в нашей истории случай архитектурной реставрации ценного памятника, которой уже тоже более пятисот лет.

Южный фасад собора.Фото Алексея Паевского, 2019 год. Вид с северо-запада. Фото Алексея Паевского, 2020 год.

Первый храм в этом городе построил знаменитый Юрий Долгорукий, судя по летописи, в 1152 году. Но запись о строительстве князя Юрия в Кидекше, Юрьеве и Владимире — сводная, так что о точном времени постройки храма-предшественника мы не знаем. Знаем только, что простоял он не очень долго. Раньше хотя бы полагали, что нынешний храм стоит на фундаменте старого, ан нет.

Западный фасад собора. Слева видна Троицкая церковь ХХ века, выстроенная под замену теплого Троицкого придела. Фото Алексея Паевского, 2019 год. Вид с северо-востока. Фото Алексея Паевского, 2004 год.

Археологи ошибались, тщательное обследование показало: нынешний храм от фундамента до купола — XIII века, и то с оговорками. Последняя работа — исследование обнаруженных внизу фундамента кусочков штукатурки с красочными фрагментами — показала, что они действительно принадлежали собору XII века. А значит, собор Юрия Долгорукого где-то рядом.

Надо искать, проводить археологическую разведку, но пока что удача не на стороне историков. Правда, вот те самые крепостные стены, земляные валы — они-то точно долгоруковские.

Фото с колокольни соседнего Михайло-Архангельского монастыря. Слева видны древние валы Юрьева-Польского. Фото Алексея Паевского, 2020 год.

Храм князя Юрия простоял недолго. В 1230 году «Святослав князь в Юргеве руши церковь святаго Юрия каменую, тако же бе обетшала и поломалася, юже бе создал дед его Юрги Володимеричь и святил великим священием». Тверская летопись сообщает, что простояла старая церковь 89 лет. Святослав Всеволодович, в крещении Гавриил, — внук Юрия Долгорукого, сын Всеволода Большое гнездо.

Судя по всему, церковь ко времени его княжения уже находилась, как сейчас бы сказали, в аварийном состоянии. И внук решил не ремонтировать дедово творение, а просто построить заново.

Поздняя роспись собора. Фото Алексея Паевского, 2020 год. Поздняя роспись собора. Фото Алексея Паевского, 2020 год. Поздняя роспись собора.

Фото Алексея Паевского, 2020 год.

Есть предположение, что строительство трех соборов – Рождества Богородицы в Суздале (1225), Архангельского в Нижнем Новгороде (1227) и храма в Юрьеве-Польском – свидетельство творческого союза Святослава и его старшего брата Юрия (Георгия) Всеволодовича.

«В лето 6742 Благоверный князь Святослав Всеволдовичь сверши церковь во граде во Юрьеве святаго великомученика Георгия и украси паче инех церквей бе бо из внутри около всея церкви по каменю резаны святые чудно вельми, иже есть и до сего дне стоит». Миниатюра Лицевого летописного свода

Судя по всему, Святослав сам был не чужд искусства. По крайней мере, новый собор получился весь украшенный резным камнем. И летопись недвусмысленно намекает: «И создаю Святослав чюдну, резаным камнем, а сам бе мастер». По крайней мере, в Тверской летописи говорится именно так. Кстати, именно в храме и похоронили Святослава Всеволодовича, а через десятки лет выстроили специальный придел, куда перенесли могилу.

Серафим. Фрагмент резьбы собора. Фото Алексея Паевского, 2020 год. Серафим. Фрагмент резьбы собора.

Фото Алексея Паевского, 2020 год.

Новгородская летопись так пишет о храме: «Благоверный князь Святослав Всеволодович соверши церковь во Юрьеве святого великомученика Георгия, и украси ю паче иных церквей, бе бо изовну около всея церкве по камню резаны святые, чудны велми, иже есть и до сего дни».

Лев. Фото Алексея Паевского, 2020 год. Лев. Фото Снежаны Шабановой, 2020 год. Лют зверь. Фото Алексея Паевского, 2020 год. Львиные маски. Фото Алексея Паевского, 2020 год. Китоврас (кентавр).

Фото Алексея Паевского, 2020 год. Женские маски. Фото Алексея Паевского, 2020 год. Святые, серафимы, львиные маски. Фото Алексея Паевского, 2020 год. Резьба фасада.

Фото Алексея Паевского, 2020 год.

Это уникальный случай для нашей истории. Такой случай, когда все здание целиком покрыто резьбой, тоже неизвестен. Даже знаменитый Дмитриевский собор во Владимире, построенный отцом Святослава, и тот сильно уступает Юрьевскому.

Капитель. Фото Алексея Паевского, 2020 год. Капитель. Фото Алексея Паевского, 2020 год. Резьба портала. Фото Алексея Паевского, 2020 год. Капители портала. Фото Снежаны Шабановой, 2020 год. Резьба фасада.

Фото Алексея Паевского, 2020 год.

Недаром исследователь древнерусской каменной пластики Георгий Вагнер, реконструировавший много композиций из резьбы храма и посвятивший ей монографию, назвал Георгиевский собор «русским Шартром». Исследовательница Фредерика Халле в 1930 году писала: «Едва ли где-либо можно столь ясно проследить братское сближение Востока и Запада, как в Георгиевском соборе в Юрьев-Польском – здесь победы над Европой достигает прежде всего сама Россия».

Богоматерь. Фото Алексея Паевского, 2020 год. Святые. Фото Алексея Паевского, 2020 год. Львы и святые.

Фото Алексея Паевского, 2020 год.

Но, похоже, Святослав сильно увлекся резьбой и забыл про основы архитектуры. Собор у него получился сильно завышенным и простоял «всего» 200 лет. Правда, за это время успел стать образцом для первого Успенского собора Московского Кремля, построенного в 1326-1327 годах.

В середине XV века верх собора рухнул, но власти решили не сносить здание. В 1471 году в заштатный городок прибыл выдающийся зодчий (а также купец и заказчик Ермолинской летописи) Василий Ермолин, уже пробовавший себя на ниве «восстановления» — он восстанавливал белокаменные стены Кремля в Москве, организовывал производство скульптур для них, восстанавливал Вознесенский монастырь в Кремле и храм на Золотых воротах во Владимире.

Он восстановил храм, в итоге получившийся почти вдвое ниже исходного. Кроме того, Ермолин собрал обрушившуюся скульптуру и, что мог, поместил обратно на стены. До сегодняшнего дня дошло около 450 рельефов. Правда, порядок камней, разумеется, нарушил, и теперь даже среди специалистов существуют десятки вариантов реконструкции программы росписи и самого храма.

Реконструкция храма Г.К. Вагнера

Резьба храма и правда потрясающая. Среди всех камней больше всего дискуссий вызывает клиновидная портретная каменная маска, которая сейчас выставляется в соборе отдельно – очень уж непохожа она на все остальные. Среди вариантов ее атрибуции – автопортрет самого Святослава, портрет его старшего брата Юрия (впрочем, есть и еще одна маска, которую интерпретируют именно как портрет Юрия Всеволодовича), а также как портрет «мастера Абакуна» — так расшифровывает его имя Георгий Карлович Вагнер.

Клиновидный камень. Фото Алексея Паевского, 2020 год. Клиновидный камень и другие элементы резьбы. Фото Алексея Паевского, 2020 год. Верхний ряд: образы святого князя Георгия Всеволодовича из Архангельского собора Московского Кремля (слева), с нижегородской иконы (по центру), с клиновидной маски Георгиевского собора [гипотеза] (справа). Нижний ряд: база пилястры барабана Георгиевского собора с изображением Юрия Всеволодовича

(по версии П.Д. Барановского) (слева) и та же база, совмещенная с элементами с клиновидной маски (справа). Илл по. М.Р. Морозов, С.А.

Карташов, В.Н. Титов «Исследования Георгиевского собора в Юрьеве-Польском 2010-х годов как основа для получения представлений о первоначальной композиционной структуре

и генезисе памятника».

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ТРУДЫ МАРХИ

Материалы международной научно-практической конференции. Сборник статей. 2018

Кстати, самый необычный для современного человека камень этой резьбы сохранился: над одной из полуколонн северного фасада храма, там, где сейчас вход, можно увидеть силуэт слона. Ну, или мамонта, если хотите. Но скорее всего, это был именно слон из какого-то зверинца. Об этом говорят когти у «русского слона», которые действительно могут вырасти, если животное долго содержится в помещении с мягким грунтом, где оно не может их стачивать.

Слон.Фото Алексея Паевского, 2020 год.

Так что у авторов концепции «Россия — родина слонов» есть аргумент возрастом почти в восемь веков.

Образовавшийся в XV веке памятник не всегда выглядел так, как сейчас. В 1781 году к храму была пристроена четырёхъярусная колокольня, в 1817 году расширили Троицкий придел, который превратился в полноценный храм, в 1827 году с южной стороны была пристроена ризница. Все поздние обстройки разобрали при реставрации 1923-1936 годов.

Комплекс на рубеже веков

Изучение собора продолжается. В 2017 году стал доступен архив великого реставратора Петра Барановского, который исследовал собор почти четыре десятилетия и вместе с Игорем Грабарем руководил разборкой поздних пристроек.

Давайте процитируем одну из последних статей, посвященных собору: «В настоящее время исследовательская группа авторов статьи изучает материалы исследований и гипотезы о первоначальных формах Георгиевского собора в Юрьеве-Польском отечественных искусствоведов, историков архитектуры и реставраторов: Д.П. Сухова, Ф. Халле, Н.Н. Воронина, П.Д. Барановского, Г.К. Вагнера, А.В.

Столетова, В.В. Кавельмахера, С.В. Заграевского. Труды этих ученых из разных поколений, работав- ших по разным методикам, позволяют сформировать широкую картину научных представлений о памятнике и выдвинуть новые гипотезы.

Портретные камни с собора. Экспозиция внутри памятника. Фото Алексея Паевского, 2020 год. Один из портретных камней. Экспозиция внутри памятника. Фото Алексея Паевского, 2020 год. Экспозиция внутри памятника.

Фото Алексея Паевского, 2020 год. Один из скульптурных элементов. Экспозиция внутри памятника. Фото Алексея Паевского, 2020 год. Спаситель.

Экспозиция внутри памятника. Фото Алексея Паевского, 2020 год.

25 января 2018 года был произведен мониторинг подкровельного пространства собора. В результате были зафиксированы описанные Барановским артефакты, сведения о которых известны из его личного архива. Был обнаружен камень с портретным изображением, являющийся базой пилястры барабана, и множество фрагментов архитектурного декора храма: фрагменты пилястр, валики и прочее.

База пилястры барабана с портретным изображением

в верхнем слое кладки южного свода собора. Фото П.Д. Барановского (слева, 1940-е) и В.Н. Титова (справа, 2018). Илл по. М.Р. Морозов, С.А.

Карташов, В.Н. Титов «Исследования Георгиевского собора в Юрьеве-Польском 2010-х годов как основа для получения представлений о первоначальной композиционной структуре

и генезисе памятника».

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ТРУДЫ МАРХИ

Материалы международной научно-практической конференции. Сборник статей. 2018

Также на чердаке находится отдельный камень кладки свода с фрагментом фрески, датируемой XVIII веком – очевидно, ранее обращенный одной из сторон в интерьерное пространство собора».

Реконструкции барабана (вариант с 8 окнами) Георгиевского собора (слева и по центру) и реконструкция пилястры барабана (справа) по П.Д. Барановскому. Факсимиле. Илл по. М.Р.

Морозов, С.А. Карташов, В.Н. Титов «Исследования Георгиевского собора в Юрьеве-Польском 2010-х годов как основа для получения представлений о первоначальной композиционной структуре

и генезисе памятника».

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ТРУДЫ МАРХИ

Материалы международной научно-практической конференции. Сборник статей. 2018

Действительно, вариантов реконструкции очень много. Особенно дискутируется форма барабана: «Версии реконструкции барабана, по мнению некоторых исследователей, различаются количеством окон и простенков, их пропорциями и степенью заполнения последних скульптурной пластикой. Так, в варианте реконструкции Столетова пилястры граненые, с тремя масками на каждой, а обрамление окон заполняется растительной резьбой. Барановский же в своей реконструкции пропорционально «расширяет» окна, заполняет простенки медальонами с изображениями святых, пилястры (сильно оторванные от плоскости стены) представляет с круглым сечением и размещает на них по два скульптурных портрета князей: живших на момент строительства собора – на базах, а их умерших к тому моменту предков – на капителях. Реставратор предлагает различные варианты с 8 и 12 окнами в барабане».

Текст: Алексей Паевский

Следить за публикациями на портале можно в наших группах в Facebook, ВКонтакте и в Одноклассниках, а также на канале в Telegram. Кроме этого, у нас есть свой аккаунт в Instagram и канал в Яндекс-Дзен.

Источник: russianold.ru