Дерново-подзолистые почвы формируются в равнинных и горных областях южнотаежной подзоны под хвойно-лиственными и хвойно-широколиственными мохово-травянистыми и травянистыми лесами преимущественно на суглинистых породах различного генезиса.

Морфологическое строение профиля

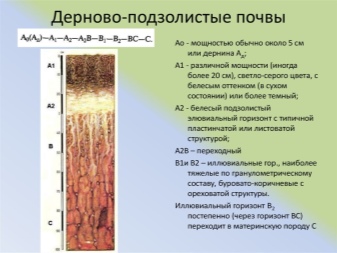

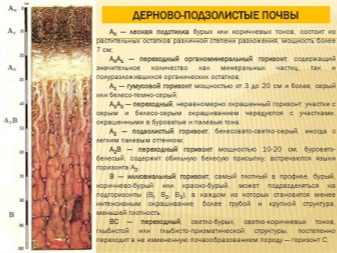

О — АО — А — ЕL — ELBt — Bt — BtC — C

Профиль почвы состоит из подстилки О небольшой мощности (3–5 см), под которой часто выделяется маломощный грубогумусовый горизонт АО; гумусового горизонта А светло-серой или буровато-серой окраски, мелкокомковатой или порошистой структуры мощностью от 5 до 15 см, элювиального горизонта ЕL белесой окраски, часто с сероватым или палевым оттенком, плитчато-листоватой структуры, сильно варьирующей мощности (от 10–30 до 40–50 см). Он сменяется переходным горизонтом ELBt, состоящим из бурых и белесых фрагментов. Ниже выделяется текстурный горизонт Bt плотный, бурый с красноватым или желтоватым оттенком, ореховато-призматической структуры с четкими признаками иллювиирования глинистого и тонкопылеватого вещества в виде кутан, постепенно через горизонт BtC он переходит в почвообразующую породу С.

Типы грунтов на земельном участке — глина, торф, песок. Как на них построить фундамент и дом?

Основные почвообразовательные процессы

Хозяйственное использование

При сельскохозяйственном использовании дерново-подзолистых почв необходимо внесение органических и минеральных удобрений, известкование, углубление пахотного слоя, борьба с эрозией. Основные культуры севооборотов — зерновые, пропашные, однолетние и многолетние травы.

Аналитическая характеристика дерново-подзолистой почвы [194]

Свойства

Микроморфологическая характеристика

А Материал агрегирован, слабая прокрашенность дисперсными формами гумуса, заметная зоогенная проработанность, плазма изотропна, встречаются углистые образования, сгустки или хлопья органической плазмы, копролиты, дисперсный гумус распределен равномерно. Железистые нодули имеют темную окраску и четкие границы, содержат примеси органических компонентов, оксидов марганца, иногда в конкрециях различимы колонии железо-бактерий. Скелетных зерен мало.

EL Уплотненный пылеватый материал, характерна плитчатая структура, включает мелкие растительные остатки разной степени разложенности, встречаются плазменные микрозоны с чешуйчатым строением. Характерно наличие папул, кутан, железистых конкреций. Преобладают субпараллельные поры-трещины.

ELBt Неоднороден по микростроению: выделяются зоны с высокой ориентацией глинистой плазмы, папулами и агрегатами пылеватого состава. Встречаются крупные глинистые кутаны и скелетаны, железистые новообразования, характерно разрушение глинистых кутан.

Вt Угловато-блоковая структура, пылевато-плазменный материал, глинистая плазма высокой оптической ориентации, преобладают волокнистые, спутано-волокнистые и струйчатые типы. Гумусово-глинистые и глинистые кутаны локализованы по стенкам пор. Как правило, в профиле дерново-подзолистых почв максимум иллювиирования приходится на горизонт Вt , во многих случаях кутаны фиксируются ниже горизонта ВtС — в почвообразующей и подстилающей породе. Форма глинистых кутан разнообразна: слоистые, скорлуповатые, однородные, пылевато-глинистые [140, 232, 273].

Дерново подзолистая почва

В.М. Колесникова, М.П. Лебедева-Верба

Гель-хроматограмма гуминовых веществ

Молекулярно-массовое распределение системы гуминовых кислот дерново-подзолистых почв отражает слабую степень трансформации органических остатков. Гумификация исходных биополимеров протекает неглубоко, и в системе гуминовых кислот значительную долю занимают слабо преобразованные высокомолекулярные протогуминовые вещества.

Во многих случаях в электронных спектрах поглощения этих фракций обнаруживаются полосы поглощения, характерные для белков и грибных пигментов. Молекулярно-массовое распределение гуминовых кислот в дерново-подзолистых почвах близко к аналогичному параметру для этих соединений в подзолах, но более ярко выражено присутствие фракции лигноподобных соединений. Содержание углерода (около 53%) и доля ароматических фрагментов в составе молекул невелики. В составе молекул даже «зрелых» гуминовых кислот часто присутствуют алифатические фрагменты полисахаридов и белков, источником которых являются органические остатки.

Источник: soil-db.ru

Особенности дерново-подзолистых почв

Люди, занимающиеся выращиванием каких-либо культур, знают, что хороший урожай зависит во многом не только от качества семян и приложенных усилий, но и напрямую связан с качеством почвы. Даже новичок в этом деле способен отличить почву с большим количеством песка от почвы с примесями глины. И далеко не каждая разновидность земли нуждается в принятии таких кардинальных мер, как замена почвы. В отдельных случаях достаточно принятия правильных простых действий, способных улучшить урожай. И пример тому – дерново-подзолистая почва.

Что это такое?

Если говорить кратко о дерново-подзолистой почве, то это достаточно скудная земля для выращивания каких-либо культур. Ее описание напоминает характеристику подзолистой почвы, свойственной для пустыни. Почве характерны такие внешние признаки, как размытая форма при избытке влаги, при ее недостатке на земле появляются глубокие трещины.

Что касается внутренних особенностей, то это предельно скудная почва, поскольку в ней отсутствует необходимый растениям азот, фосфор, калий и другие полезные вещества. Преобладает в подзолистых почвах смола и воск. Кроме того, отмечается в данной почве и высокая кислотность, также не позволяющая растениям расти и развиваться.

Но дерново-подзолистая почва – это только группа подзолистых почв. Она имеет свою особенность. Речь идет о наличии в ней гумуса – вещества, где содержатся необходимые для роста растения элементы. Их количественный показатель небольшой, но этого достаточно, чтобы при определенных условиях вырастить некоторые культуры.

Процент гумуса данной разновидности колеблется от 1 до 7. Но этого достаточно, чтобы назвать данную почву одной из самых плодородных в сравнении со всеми подзолистыми. Распространены такие почвы в природной зоне южных лесных массивов Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин.

Что касается стран бывшего СССР, то больше всего данной разновидности почвы находится в Белоруссии, в России они занимают 15% территории, а на Украине – 10%.

Особенности формирования

Образуется дерново-подзолистая почва в процессе, скажем так, борьбы за выживание деревьев и трав, связанной с недостатком солнечных лучей. Из-за недостатка тепла земля, например, в лесу покрывается мхом, опавшими листьями деревьев и корягами, играющими роль подстилки. Под такой подстилкой со временем начинает формироваться древесно-подзолистая почва. Процесс этот не быстрый и напрямую зависит от климата уже имеющейся почвы, а также ее рельефа.

Самой благоприятной средой формирования считаются поляны с достаточным количеством суглинка (известково-песчаная порода). Процесс будет протекать быстрее, если в почве много ила. Что касается рельефа, то равнина является самым подходящим для этого процесса условием, поскольку в ней не происходит застоя влаги, которая полностью проникает в землю. Главным условием такого почвообразования является сырость, появляющаяся в результате обильной влаги и недостатка солнечных лучей.

Любые культуры, зародившиеся на данной почве (как правило, это трава), отличаются длинной корневой системой, питающейся влагой с нижних слоев земли, что питает и верхний слой. Отсюда достаточно хорошее испарение. Это ощущается и в воздухе, которому присуща влажность. Почва в таких местах практически никогда не пересыхает. Исключением может быть только аномальная жара.

Трава, зародившаяся под подстилкой на дерново-подзолистой почве, обогащается полезными веществами из этой же подстилки (опавшие листья, коряги – неплохая органика, богатая к тому же минералами и азотом). Подстилка и является причиной появления повышенной кислотности.

В процессе вытягивания травой из подстилки минералов, органики и азота верх почвы приобретает беловатую окраску.

Строение и свойства

Механический состав дерново-подзолистой почвы напрямую зависит от почвы, на которой формируется дерново-подзолистая разновидность. Это может быть глина, песок, лессовидные суглинки (известковая суглинисто-супесчаная порода), моренные суглинки (неоднородная смесь обломочного материала) и супеси (рыхлая порода, представленная песчаными или пылеватыми частицами). В связи с этим выделяют следующие разновидности.

- Тяжелосуглинистые. Из-за большого содержания глины во время дождей почва заплывает, а во время засухи образует большие и прочные глыбы.

- Среднесуглинистые.

- Легкосуглинистые, супесчаные или песчаные.

Среднесуглинистые, как и легкосуглинистые обладают хорошим проницанием влаги и тепла, поэтому, в отличие от тяжелосуглинистой почвы, они считаются наиболее плодородными. Каждая разновидность имеет свой гранулометрический состав. В легкосуглинистых или песчаных преобладает крупная пыль (около 12%). Если тип суглинистый (1-я и 2-я разновидность), то гранулометрический состав преимущественно будет представлен тяжелой глиной.

Свойства данной разновидности почвы таковы, что гидраты окиси алюминия, железа, вещества, полученные в результате перегниения листьев, глина и двуокись кремния – все это откладывается на определенной глубине, создавая тем самым «иллювиальный горизонт» (горизонт вымывания). Под воздействием кислотности в почве происходит первичный и вторичный распад минералов. Кроме того, в основе формирования древесно-подзолистой почвы лежит образование гумуса, который появляется преимущественно из-за перегноя корневой системы трав.

Появляется вещество (гумус) и в результате перегноя корней деревьев, но, в сравнении с травяными насаждениями, в небольшом количестве. Распадается перегной под воздействием кислорода, окрашивая при этом почвенный профиль земли в серый цвет (его оттенок может быть как светлым, так и темным). В перегное под воздействием трав скапливается магний, кальций, марганец, частицы железа.

Благодаря этому происходит снижение кислотности. Верхний слой с помощью трав начинает приобретать комковатую структуру. Это и есть формирование дерново-подзолистой почвы.

Дерново-подзолистая почва обладает следующими морфологическими признаками.

- 3-5 см занимает лесная подстилка, сформированная из опавших листьев, сухих веток. (А0).

- Не более 20 см приходится на непрочный, слегка комкообразный гумусовый горизонт, обладающий серым цветом (А1).

- Рыхлой подзолистый горизонт беловатого цвета. Его глубина варьируется от 5 до 15 см. (А2).

- Темно-красного или светло-красного цвета иллювиальный горизонт (В).

- Последний слой – родная, называемая материнской почва (С).

С точки зрения строения профиля дерново-подзолистой почвы, ученые разграничивают 4 ее разновидности.

- Дерново-палево-подзолистые.

- Дерновые почвы с белёсым подзолистым горизонтом.

- Дерновые почвы с контактно-осветлённым горизонтом.

- Оглееные дерново-подзолистые,

Как видим, подзолистый горизонт является главной особенностью любой разновидности.

Источник: stroy-podskazka.ru