В состав предлагаемой публикации вошли документы, свидетельствующие о создании и деятельности эвакогоспиталей (ЭГ) в годы Великой Отечественной войны, их роли и значении в победе, о помощи НИИ в организации их работы.

Эвакогоспиталями в годы Великой Отечественной войны являлись госпитали, оказывающие медицинскую помощь и осуществляющие лечение эвакуированных больных и раненых в тылу.

В публикации представлены документы фондов трех институтов: Центрального ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии (ЦНИИКиФ) Министерства здравоохранения СССР (фонд № 186); Центрального ордена Ленина института усовершенствования врачей (ЦОЛИУВ) Министерства здравоохранения СССР (фонд № 71) и Московского научно-исследовательского института глазных болезней им. Г.Л.Ф. Гельмгольца Министерства здравоохранения РСФСР (фонд № 138) за 1942; 1944 гг.

В состав публикации вошли документы организационно-распорядительные: стенограммы, план, положения и др., и научные документы, представленные научными разработками, раскрывающие методы лечения, в данном случае в области физиотерапии.

Эхо-энцефалография (Эхо-ЭГ) – реальные возможности недорогого УЗИ мозга у детей и взрослых

В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на территории СССР осуществлялось формирование обширной сети эвакуационных госпиталей, в которых лечились эвакуированные с фронта больные и раненные солдаты, офицеры и генералы.

В начале войны перед медиками стояла проблема создания системы, при которой лечение и эвакуация составляли бы единый и неразрывный процесс.

Основная работа по восстановлению здоровья бойцов и командиров Красной Армии была возложена на тыловые эвакогоспитали.

В начале 1942 г. были созданы специализированные эвакогоспитали – нейрохирургические, челюстно-лицевые, для лечения органов грудной и брюшной полостей, глазные, ушные. Позднее появились сортировочные госпитали.

Руководство формирующейся сетью эвакогоспиталей в 1941 г. осуществляли эвакопункты – местные органы Главного военно-санитарного управления Красной Армии. Они обеспечивали работу военно-санитарного транспорта, распределение поступающих контингентов раненых по госпитальным гарнизонам, сбор сведений о коечной сети, хозяйственном положении, обеспеченности медицинскими кадрами и лечебной, воспитательной, научной деятельности эвакогоспиталей, оказание им методической помощи, санитарный надзор, снабжение нарядами на продовольственное и вещевое довольствие эвакогоспиталей и приписанных военно-санитарных поездов в подведомственном санитарном районе.

Успех работы военных медиков во время войны был достигнут благодаря разработанной в дальнейшем системе этапного лечения раненых и больных с эвакуацией их по назначению.

Важное значение в организации работы по эвакуации и лечению раненных имело Постановление Государственного Комитета Обороны № 701 от 22 сентября 1941 г. «Об улучшении медицинского обслуживания раненых бойцов и командиров Красной Армии», а также приказ Народного Комиссара здравоохранения и Начальника Главного Военно-санитарного управления Красной Армии № 0382/474 от 30.09.1941 года «О передаче эвакогоспиталей в полное подчинение НКЗ СССР в соответствии с Постановлением ГКО № 701 от 22 сентября 1941 года».

В этих документах более четко разграничивались права и обязанности двух ведомств по управлению эвакогоспиталями в тылу страны: Наркомата обороны, осуществлявшего формирование органов управления эвакуацией, и Народного комиссариата здравоохранения СССР, руководившего формированием эвакогоспиталей НКЗ СССР и выделявшего оперативные койки.

Согласно Постановлению медицинское обслуживание раненых и больных бойцов и командиров в тыловых районах страны было возложено на Народный комиссариат здравоохранения СССР, а в армейских и фронтовых районах – на Главное военно-санитарное управление Красной Армии.

В подчинение Наркомздрава СССР были переданы все эвакогоспитали, сформированные в военное время и расположенные в тыловых районах (кроме постоянных госпиталей НКО).

- снабжению эвакогоспиталей Наркомздрава СССР продовольствием, фуражом, денежным довольствием, проездными документами раненых и больных военнослужащих и обменным фондом белья по нормам и в порядке, установленным в Красной Армии;

- организации эвакуации раненых и больных в тыловые районы;

- распределению по эвакогоспиталям Наркомздрава СССР раненых и больных бойцов и командиров через эвакопункты.

- единое понимание принципов хирургической и терапевтической работы в военно-полевых условиях;

- наличие единых взглядов на методы профилактики и лечения поражений и заболеваний;

- преемственность в выполнении медицинских мероприятий на различных этапах эвакуации;

- ведение краткой, четкой медицинской документации, обеспечивающей преемственность и последовательность в проведении лечебно-эвакуационных мероприятий.

Большое значение в успешной лечебной работе ЭГ лежали принципы комплексного лечения, т.е. объединения вспомогательных средств и приемов (трудотерапии, механотерапии, аэротерапии, талассотерапии, лечебного питания, лечебной физкультуры и т.д.).

В результате процент возвращения больных в строй после лечения в эвакогоспиталях неуклонно увеличивался и одновременно снижалась летальность.

Разработанная Е.И. Смирновым доктрина явилась основой его диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук «Вопросы организации и тактики санитарной службы». На заседании Совета профессоров Центрального института усовершенствования врачей Наркомздрава СССР, состоявшемся 25 ноября 1942 г., академик Н.Н. Бурденко[2] отметил, что выдвинутая Е.И.

Смирновым военно-полевая медицинская доктрина будет чрезвычайно важным орудием. Ученые, присутствующие на заседании, также сделали вывод, что диссертация носит не только научно-академический интерес, но, главным образом, имеет оборонное значение (РГАНТД. Ф. 71. Оп. 1. Д. 93.

Л. 15, 15об, 18, 18об, 19, 38, 39).

Внедрение единой военно-полевой доктрины было поддержано работниками эвакогоспиталей. Так, на заседании 7-ой Научной сессии Института им. Гельмгольца 13 июня 1944 г. доктор глазного отделения эвакогоспиталя № 1748 […]Коган[3] в своем выступлении обосновал значение внедрения доктрины в области офтальмологии (РГАНТД. Ф. 138. Оп. 1. Д. 84.

Л. 24–25).

Выдержки из стенограмм заседания Совета профессоров Центрального института усовершенствования врачей Наркомздрава СССР и 7-ой Научной сессии Института им. Гельмгольца мы предлагаем в нашей публикации.

С целью улучшения качества лечебной работы эвакогоспиталей, обобщения опыта их работы, а также внедрения новых методов лечения в практику Приказом № 100 Наркомата здравоохранения СССР от 5 марта 1942 г. был учрежден Госпитальный совет при Главном управлении эвакогоспиталей НКЗ СССР, в обязанности которого входили: координация деятельности эвакогоспиталей, определение их задач и осуществление работы по оценке качества выполнения организационной и лечебной работы.

За время войны состоялось заседание четырех Пленумов Госпитального совета при Главном управлении эвакогоспиталей НКЗ СССР, которые работали по секциям разной тематики.

Работа центрального и местных Госпитальных советов значительно повышала эффективность эвакогоспиталей, направляя их деятельность и способствуя обмену опытом и единому пониманию методики лечения бойцов и командиров Красной Армии.

Государственный научно-исследовательский институт физиотерапии в соответствии с положениями единой военно-медицинской доктрины, сформулированной в феврале 1942 г. Е.И. Смирновым и основанной на принципах общей теории боевой патологии, единства, последовательности и преемственности проведения лечебных мероприятий, оказывал квалифицированную, в том числе и физиотерапевтическую, помощь на этапах медицинской эвакуации.

- проведении консультаций по вопросам применения в лечении раненых тех или иных методов;

- ведении научно-исследовательской работы совместно с врачами ЭГ;

- обеспечении госпиталей оборудованием, (эксплуатация, ремонт и т.д.);

- проведении повышения квалификации врачей ЭГ.

Об этой деятельности института в 1944 году свидетельствуют включенные в публикацию материалы: положение о госпитальной базе института (РГАНТД. Ф. 186. Оп. 1-6. Д. 53. Л. 3, 3об, 4), план мероприятий института по оказанию помощи ЭГ на 1944 г. (РГАНТД. Ф. 186. Оп. 1-6.

Д. 53. Л. 7, 7об, 8), положение о консультационном бюро при институте (РГАНТД. Ф. 186. Оп. 1-6. Д. 53.

Л. 9, 10).

Для более глубокого изучения вопросов комплексной терапии травм военного времени в госпитале Мосгорздравотдела № 5330 в 1944 г. была создана госпитальная база института. В целях оказания высококвалифицированной консультативной помощи работникам эвакогоспиталей и гражданских лечебных учреждений Наркомздрава РСФСР по всем вопросам, связанным с применением физических методов лечения, при институте было учреждено Консультационное бюро.

Вопросы деятельности ЭГ неоднократно рассматривались на конференциях, сессиях, пленумах, на которых подводились итоги их работы, отмечались нерешенные проблемы. Включенные в публикацию выступления А.А.

Тамазова[4] и […] Дедова[5] на 2-м Пленуме Научного Совета Государственного научно-исследовательского института физиотерапии Наркомздрава РСФСР посвящены проблемам физиотерапевтической помощи эвакогоспиталям и организации их работы (РГАНТД. Ф. 186. Оп. 1-6. Д. 48.

Л. 172–187, 230–232).

В резолюции Пленума, также представленной в публикации, отмечены дальнейшие мероприятия по улучшению организации комплексного лечения в госпиталях, необходимость широкого внедрения в их практику природных методов (РГАНТД. Ф. 186. Оп. 1-6. Д. 35.

Л. 1, 4, 5).

В качестве помощи ЭГ институтом велась активная работа по разработке новых методов лечения и подготовки методического материала. В таких разработках совместно с сотрудниками института принимали участие врачи госпиталей.

В публикацию включены две работы Государственного научно-исследовательского института физиотерапии, подготовленные им в 1944 г.: «Восстановительная трудовая терапия в эвакогоспиталях» (РГАНТД. Ф. 186. Оп. 1-6. Д. 53. Л. 82–84; 108-111) и «Аэрогелиотерапия [применение в лечении солнечных и воздушных ванн] в эвакогоспиталях» (РГАНТД. Ф. 186. Оп. 1-6. Д. 35.

Л. 112–118).

Текст публикуемых документов приведен в соответствие с современными правилами орфографии и пунктуации.

Источник: rgantd.ru

Эг что это в строительстве

После окончания Великой Отечественной войны авиаконструкторы получили, наконец, возможность уделять больше внимания вертолетной тематике. Появились первые скромные успехи в отечественном вертолетостроении, в воздушном параде 1946 г. принял участие геликоптер «Омега-11» И.П. Братухина.

Однако полностью доведенной и пригодной для широкого и массового использования машины все не было. Объяснялось это целым рядом причин — как объективных, так и субъективных. К числу первых можно отнести многочисленные дефекты, присущие серийным вертолетам Г-3 и Г-4, созданным под руководством Братухина. То обстоятельство, что в ОКБ-3 разрабатывалось одновременно несколько проектов геликоптеров, не позволяло, очевидно, довести хотя бы один из них до нужной кондиции. Субъективной причиной была излишняя робость заказчиков, обусловленная бытовавшим тогда недоверием к винтокрылым летательным аппаратам.

К тому же у Министерства авиационной промышленности еще не было четко сформулированной концепции нового класса машин. В результате технические требования к вертолетам чрезмерно перегружались пунктами о вооружении и спецоборудовании. При этом не учитывались реальные возможности и общий технологический уровень современного отечественного авиастроения. Итогом такой несогласованности стало отсутствие в 40-х годах в Советском Союзе серийного вертолета, пригодного к эксплуатации. Существующее положение необходимо было коренным образом менять, и в конце 1947 г. на высоком правительственном уровне постановили вместо большого количества заданий по вертолетам различного назначения заказать проектировщикам разработку двух- или трехместного вертолета связи и предъявить к нему достаточно простые и выполнимые требования.

За дело взялись сразу три ОКБ: И.П. Братухина, А.С. Яковлева и М.Л. Миля. У Братухина и Миля накопился солидный (по меркам тех лет) конструкторский и производственный опыт. А как же Яковлев собирался решать столь непростую задачу?

До 1945-го руководимое им конструкторское бюро, загруженное работами по созданию фронтовых, а затем реактивных истребителей, винтокрылыми машинами не занималось. Вертолет соосной схемы «ЭГ» — изделие «Ш» — явился их первым, чисто экспериментальным проектом. О нем и пойдет дальше речь.

В сентябре 1944 г. летчик К.И.Пономарев проводил испытания вертолета «Омега-ll». Видимо, достигнутые при этом совсем неплохие летные данные подтолкнули А.С.Яковлева к идее разработать геликоптер под двигатель М-12, а впоследствии — под М-11ФР-1. Соосную схему выбрали как наиболее компактную и простую, не требующую сложной трансмиссии и позволявшую использовать серийный двигатель М-11.

Первое документальное упоминание о «геликоптере № 1» относится к началу декабря 1944 г., когда приступили к просчету центровки летательного аппарата. Согласно предварительным расчетам вертолет должен был иметь следующие летно-технические характеристики: полетную массу — 890 кг, массу пустого — 570 кг, массу нагрузки 320 кг, массу топлива — 100 кг, весовую отдачу — 39%, скорость максимальную у земли 175 км/ч, скорость максимальную на высоте 1000 метров — 140 км/ч, практический потолок — 1000 метров, дальность полета — 300 км при одном пассажире и 30 кг груза, двигатель М-12 номинальной мощностью 175 л.с. В план опытного строительства на 1945 г. работы по вертолету не включили. Его техническая готовность к январю 1946 г. составляла всего 10 процентов.

Лишь 18 марта 1946 г. появляется приказ по заводу № 115, подписанный директором и главным конструктором А.С. Яковлевым, в котором начальником бригады, трудившейся над изготовлением геликоптера, утвержден С.А.Бемов. Бригада состояла из одиннадцати человек: Л.С.Вильдгрубе занимался аэродинамикой и лопастями, Г.И.Огарков — редуктором, П.Д.Самсонов — общей компоновкой и весами.

В коллектив также входили конструкторы Г.М.Семенов и А.Б.Леканов, рабочие А.А.Жиров, Г.Н.Богданов, М.С.Максимов, Н.В.Федюшкин и Б.С.Чиченков. Консультировал проект К.А.Скржинский. Вот эта небольшая группа и приступила по-настоящему к созданию совершенно новой для ОКБ машины — соосного геликоптера. Попутно отмечу, что первый вертолет Н.И.Камова (Ка-8), выполненный по такой же схеме, появился несколько позднее. Есть все основания утверждать, что именно ОКБ А.С.Яковлева принадлежит «пальма первенства» в разработке советского вертолета соосной схемы.

Приказом МАП № 162сс от 27 марта 1946 г. был открыт официальный заказ на строительство геликоптера и определены сроки окончания работ: по первому экземпляру — 1 января 1947 г., по второму — 1 марта того же года. Машина имела несколько наименований, которые встречаются в документах и публикациях — соосный вертолет Як, экспериментальный геликоптер Як, бемовский вертолет, Як-М-11ФР-1 и, наконец, изделие «Ш».

Когда С.А.Бемов впервые получил задание на предварительный проект и рассказал об этом коллегам, кто-то спросил: «Это что, шутка?». Сергей Арсентьевич ответил: «Нет, это — серьезно. Будем строить геликоптер, а обозначение ему дадим «изделие Ш» — «Шутка». Необычное название прижилось. Проблем возникло множество, что не удивительно — сказывалось отсутствие опыта конструирования и тем более постройки винтокрылых аппаратов.

Сначала «бемовцы» построили небольшую летающую модель с соосными винтами и на ней отработали принципиальные вопросы размещения основных агрегатов и узлов будущего вертолета. Процент технической готовности первого варианта «Ш» к 1 января 1947 г. составил всего 60 процентов, а в середине года машина уже стояла в заводском цехе.

Этот вертолет внешне отличался от того экземпляра, который вышел на летные испытания в следующем году — «ЭГ» имел хвостовое оперение с двумя хвостовыми вертикальными шайбами. Двигатель М-12 еще не был доведен, поэтому на первую машину поставили проверенный М-11ФР-1 меньшей мощности. Приказом МАП №226сс от 16 апреля 1947 г. предписывалось снять летные данные после испытаний уже в ноябре 1947-го. Этим же документом открывался заказ на постройку второго экземпляра, процент технической готовности которого составлял к тому времени 60 процентов.

Первые наземные испытания начались 2 августа 1947 г. Их проводил летчик ЛИИ В.В.Тезавровский. Вертолет в основном соответствовал расчетным данным, а выявленные конструкторские и производственные дефекты быстро устранили. Тезавровскому «Шутка» понравилась, он легко и с удовольствием освоил вертолет, с нетерпением ожидая летных испытаний.

Акт о передаче машины на заводские испытания подписали 20 декабря 1947-го, и в тот же день летчик впервые поднял ее в воздух. На летные испытания «ЭГ» поступил со следующими весовыми характеристиками: полетная масса — 1020 кг, масса пустого — 878 кг, масса полезной нагрузки — 142 кг, масса топлива — 50 кг, масса масла — 12 кг. Вскоре отпала необходимость в хвостовых шайбах, и их сняли. Первые полеты сопровождались авариями, неизбежными во всяком новом деле. Через некоторое время вертолет отправили на завод для доработки и установки на него двигателя М-12.

Повторные испытания на привязи проходили с 9 по 16 марта 1948 г., затем до 23 марта на земле опробовали роторно-двигательную группу. После первого полета уже с М-12, который состоялся 9 апреля, выяснилось, что двигатель «сырой» — его заменили на М-11ФР-1, и начиная с 12 мая 1948 г. заводские летные испытания проводились в полном объеме. Они длились 11 месяцев и закончились 8 июля 1948 г. За этот период было сделано 115 полетов (из которых 40 — на привязи) общей продолжительностью 20 часов, причем лопасти работали в суммарном итоге 41 час. Точных измерительных приборов не имелось, и все произведенные замеры потом пересчитывали на стандартные атмосферные условия.

При испытаниях были получены следующие летные данные: максимальная скорость — 150 км/ч, наибольшая скороподъемность при номинальной мощности — 3,1 м/с, динамический потолок при номинальной мощности — 2700 метров, наибольшая скорость вертикального подъема — 1,1 м/с, статический потолок — 250 метров, дальность полета — 235 км. У летчика-испытателя В. В.Тезавровского мнение о вертолете сложилось хорошее. В своем отзыве о заводских испытаниях он пишет: «Геликоптер удовлетворительно рулит и позволяет осуществлять подлеты на малой скорости. При слабом ветре устойчиво взлетает и набирает высоту: с движением вперед — до 180 и вертикально — до 80 метров; при сильном порывистом ветре набор высоты производился до 10-15 метров. Повороты в режиме висения выполняются на месте без крена, в движении — «по-самолетному», то есть с креном, соответствующим скорости и радиусу разворота (испытания проходили на скоростях до 50 км/ч и с креном до 15 градусов).

Горизонтальный полет производился на высотах от 1 до 100 метров при скоростях от 4-6 до 60 км/ч. Нагрузки на ручку управления положительны по знаку, при скоростях свыше 50 км/ч они становятся утомительными для летчика. Полеты по прямой на скоростях свыше 20-30 км/ч сопровождались незначительными вздрагиваниями геликоптера — с частотой примерно четыре раза в секунду. Полет назад выполнялся на скорости 5-10 км/ч при слабом ветре. Висение машины также происходит достаточно хорошо и устойчиво при силе ветра 7-8 м/с.

Геликоптер удовлетворительно планирует с работающим мотором. Вертикальное снижение производится до скорости 2-3 м/с. Пробег после посадки с режима планирования устойчивый, направление удерживается ногами. Свободная ориентация колес обеспечивает безопасную посадку даже при небольшом сносе. Обзор из кабины с места пилота достаточный, сиденье установлено удобно.

Педали, ручки управления, расположение аэронавигационных и моторных приборов также удобные. Моторные приборы работают четко, а аэронавигационные дают ошибочные показания».

Далее следует вывод летчика-испытателя: « . Желательно установить компенсаторы для демфирования небольших продольных колебаний, появляющихся при скоростях свыше 30 км/ч и увеличивающихся с ростом скорости, а также для уменьшения усилий на ручку управления при полетах на установившемся режиме. Оборудовать геликоптер приборами, пригодными для малых скоростей. Экспериментальный геликоптер завода № 115 является новым достижением отечественного геликоптеростроения». Несмотря на успешно проведенный первый этап заводских летных испытаний, второй экземпляр «ЭГ» соосной схемы не достраивали. В ОКБ готовились к работе по созданию нового вертолета одновинтовой схемы Як-100 (Як-22), предшественницей которого и стала «Шутка».

Дальнейшая судьба необычного вертолета такова. Его передали в МАИ, где «ЭГ» простоял в одной из аудиторий вплоть до дня своего второго рождения. В 1954 г. передовые студенческие отряды отправились на освоение целинных земель. В последующие годы это движение молодых энтузиастов превратилось в традиционную форму третьего трудового семестра.

В сентябре 1954 г. комсомольцы МАИ решили сделать аэросани для подшефного совхоза, расположенного в Кокчетавской области Казахстана. Студенты К.Сочнов, Ю.Гуськов, А.Павлов и Ю.Кушков выполнили проектно-конструкторские работы. Доработку корпуса, установку и доводку двигателя в кратчайшие сроки выполнили А.Зипунны, П.Афанасьев, Г.Скарин, В.Баландин и другие, пробные испытания состоялись 9 апреля 1955 г.

Аэросани имели звездообразный двигатель воздушного охлаждения М-11 мощностью 160 л.с. и шасси, состоящее из трех лыж — одна (передняя) была управляемой. Для корпуса использовали кабину и оборудование уже знакомой нам «Шутки», лыжи и их подвеску изготовили на одном из авиационных заводов. В аэросанях сделали небольшой грузовой отсек.

Скорость машины достигала 110 км/ч по ровному снегу при вместимости в пять человек. Официальные испытания провели 7 декабря 1955 г. на льду Химкинского водохранилища, а 30 декабря 1956 г. на митинге в МАИ студенты передали аэросани комсомольскому секретарю зерносовхоза «Ленинградский» Василию Мазурику. Так закончилась история первого вертолета ОКБ А.С.Яковлева.

Краткое техническое описание

Вертолет «Ш» построен по соосной схеме с двигателем М-11ФР-1 номинальной мощностью 140 л.с. Фюзеляж состоит из трех частей: в передней помещены кабина пилота, редуктор, бензо- и маслобаки; в средней находится двигатель; хвостовая является стабилизатором. Каркасы передней и средней частей сварены из хромансилевых труб. Спереди фюзеляж имеет деревянную опалубку, полотняную обшивку и съемный дюралевый носовой кок, укрепленный на замках Дзус.

Посередине каркас закрыт легкосъемными панелями, которые служат капотами моторного отсека. Для компенсации различных частот колебаний эти две части фюзеляжа стыкуются между собой при помощи четырех подвижных узлов. Хвостовая часть изготовлена из дюралевых профилей уголкового сечения и обтянута полотном. Соединение со средней частью фюзеляжа осуществляется четырьмя болтами.

На первом экземпляре вертолета имелись хвостовые шайбы — деревянные, с составленным из лонжерона и нервюр каркасом. Носок шайбы был обшит фанерой, остальная часть — полотном. Шайбы фиксировались на трубе, укрепленной к заднему шпангоуту фюзеляжа и заключенной в обтекатель. Кабина, остекленная плексигласом спереди, по бортам и сверху, имеет две входные двери. В полу находится окно для обзора при посадке.

Два соосно расположенных ротора вращаются в разные стороны. Каждый состоит из двух деревянных лопастей, укрепленных в металлических втулках, которые позволяют лопастям вращаться вокруг трех осей, лежащих во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Кроме того, лопасти могут опускать и поднимать свои концы (образуя «тюльпан»), поворачиваться вокруг вертикальной оси и изменять углы атаки. При этом величины углов отклонения ограничены: вокруг вертикальной оси — вперед до 10 и назад до 45 градусов; от горизонтальной плоскости вниз до 8 и вверх до 12 градусов. Каждая втулка имеет фрикционное тормозное устройство, частично поглощающее работу инерционных сил лопасти при изменении скорости вращения ротора. Верхний и нижний роторы снабжены специальным ограничительным устройством, необходимым для предотвращения ударов лопастей друг о друга.

Каркас лопасти состоит из лонжерона, обода и набора нервюр. Лонжерон, образующий носок, склеен из дубовых реек. Обшивка лопасти за носком фанерная. Поверх дерева вся лопасть обклеена полотном. На комлевую часть надета стыковая дюралевая муфта, которая состоит из двух половинок.

Треугольные буртики, находящиеся на ее внутренней поверхности, при стягивании муфты болтами входят в поперечные пазы комлевой части лопасти. Передача крутящего момента от двигателя к редуктору осуществляется горизонтальным валом с двумя карданными соединениями.

Редуктор состоит из двух соосных вертикальных валов, набора конических и цилиндрических шестерен, гидравлической муфты раскрутки роторов и управляемой роликовой муфты свободного хода, которая передает крутящий момент от двигателя к роторам, а при переходе на режим авторотации расцепляет двигатель и редуктор. Ролики заклинивает между звездочкой и ведомой обоймой муфты — происходит односторонняя передача момента.

При обратном направлении вращения ролики освобождаются. Включение муфты свободного хода осуществляется гидравликой после раскрутки ротора. Маслосистема редуктора независима от системы смазки двигателя. Имеется дополнительная помпа для циркуляции масла, питающего систему смазки редуктора и гидравлические системы обеих муфт.

Механизм управления общим и циклическим шагом роторов состоит из верхнего и нижнего дисков. Каждый из них имеет ползун, среднее кольцо и обоймы из двух колец между которыми вмонтирован двухрядный шарикоподшипник.

Ползуны обоих дисков имеют шлицевые соединения; верхний — с валом верхнего ротора, нижний — со стаканом картера редуктора; средние кольца дисков соединены с ползунами и внутренними кольцами обойм взаимно-перпендикулярными цапфами. Это позволяет механизму управления подниматься, опускаться, поворачиваться вокруг продольной и поперечной осей. Внешние кольца обойм связаны тягами между собой и с поводками лопастей нижнего ротора, а внутреннее кольцо обоймы верхнего диска с рычагами управления верхним ротором. Тяги управления механизмом подводятся к нижнему диску — к ползуну и рычагу на среднем кольце. Наклон дисков изменяет циклический шаг лопастей.

При вращении роторов, для устранения отставания верхнего диска от нижнего их внешние кольца соединены с валом нижнего ротора шлиц-шарнирами. Управление движением вертолета вперед, назад, вправо и влево производится изменением циклического шага — используется ручка самолетного типа.

Движение вокруг вертикальной оси осуществляется путем перераспределения крутящих моментов роторов при помощи педалей. Происходит это без изменения подъемной силы. Ручка общего шага, установленная слева от сиденья летчика, позволяет управлять движением вверх-вниз.

В систему управления общим шагом включен гидравлический цилиндр, служащий для автоматического перевода лопастей на малый шаг при переходе на режим авторотации. Внутри цилиндра находится пружина, которая при нормальной работе двигателя сжата под давлением масла, поступающего от дополнительной помпы. При остановке двигателя масло перестает поступать и под действием пружины цилиндр уменьшает общий шаг роторов.

Проводка управления состоит из набора жестких тяг и расчалок. Используются также гидравлические демпферы. Шасси вертолета трехколесное, неубирающееся, с масляно-пневматической амортизацией. Основные колеса с пневматиками 400×150 мм, ориентирующиеся. Стойки крепятся к фюзеляжу при помощи трубчатых ферм.

Ориентирующаяся передняя стойка с рычажной подвеской колеса крепится к первой раме фюзеляжа. Размеры пневматики переднего колеса 250×80 мм.

Двигатель М-11ФР-1 (номинальной мощностью 140 л.с.) находится в средней части фюзеляжа, крепится к подмоторной раме и охлаждается 8-лопастным вентилятором, установленным на носке вала двигателя. Воздух для работы и охлаждения двигателя поступает внутрь через жалюзи, сделанные на бортах передней части фюзеляжа, и выходит наружу в щель между средней и хвостовой частями. Бензобак укреплен на ферме фюзеляжа под редуктором. Заливная горловина находится у левого борта. Маслобак установлен за задней стенкой кабины.

Двигатель управляется посредством одного рычага нормального газа, расположенного у левого борта кабины. Запуск двигателя осуществляется сжатым воздухом, при помощи щитка, установленного на приборной доске у левого борта. Кабина вертолета в достаточной степени насыщена оборудованием.

Это аэронавигационные приборы — указатель скорости, высотомер и вариометр; приборы контроля работы двигателя — термометр головок цилиндров, трехстрелочный индикатор, манометры дополнительной масляной и воздушной систем; тахометр ротора, указатели угла атаки лопастей верхнего и нижнего роторов, а также тахометр двигателя. Источником электрической энергии на вертолете является аккумулятор 12Ф-5, установленный в передней части фюзеляжа на полу кабины пилота. Основные потребители: система зажигания двигателя, плафон освещения кабины, обогрев трубки Пито, электрические приборы. Электрощиток расположен на приборной доске справа от приборов контроля работы двигателя.

Источник: www.airwar.ru

ЭХО-ЭГ, ЭЭГ, РЭГ

ЭХО-ЭГ, ЭЭГ, РЭГ — это исследования, которые назначаются пациентам для исследования головного мозга. На первый взгляд сложные аббревиатуры кажутся абсолютно одинаковыми или взаимозаменяемыми. На самом деле это не так, ЭХО-ЭГ, ЭЭГ и РЭГ это совершенно разные исследования, разберемся подробнее.

ЭХО-ЭГ – эхоэнцефалограмма — это метод исследования головного мозга, при котором измеряется ширина III желудочка мозга, смещение срединных структур головного мозга (М-ЭХО).

Показаниями для назначения данного исследования являются: головные боли, артериальная гипертензия, мигрень, нарушения мозгового кровообращения, сотрясение головного мозга, травмы головы, снижение зрения.

При проведении эхоэнцефалографии не требуется предварительной подготовки.

ЭЭГ – электроэнцефалография — это метод исследования функционального состояния головного мозга путем регистрации его биоэлектрической активности. На голову человека одевается специальная шапочка с электродами-антенами, которые соединены с прибором. Сигналы, поступающие с коры головного мозга, передаются на электроэнцефалограф, который преобразует их в графическое изображение (волны).

Проводят для выявления возбудимости головного мозга (эпилептиформной активности головного мозга).

Показаниями являются: эпилептические припадки, обмороки, черепно-мозговые травмы, психические расстройства, энурез, ВСД.

РЭГ — реоэнцефалография является одним из самых эффективных и простых способов диагностики кровообращения головного мозга. РЭГ сосудов головного мозга безопасный метод диагностики, не имеет противопоказаний и может быть назначен пациенту любого возраста. Исследование проводится с помощью специального записывающего устройства — реографа Пациент ложится или садится в удобную позу, закрывает глаза, на определенные точки на голове накладываются электроды и закрепляются резиновыми лентами. Сквозь электроды пропускается слабый ток, показания сопротивления тканей мозга записываются, а затем расшифровываются.

Реоэнцефалография назначается для диагностики поражения сосудов головного мозга, контроля кровообращения в мозгу после перенесенных травм или операций, для оценки гипертензии, для оценки состояния мозга (при ЧМТ, энцефалопатии, аденоме гипофиза, после ишемии или инсульта) для диагностики ВСД и СВД.

В клинике «Добрый Доктор» проводят исследования головного мозга ЭХО-ЭГ и РЭГ взрослым и детям с 4 лет по показаниям и направлению врачей невролога, окулиста, отоларинголога, терапевта или педиатра.

Источник: www.gooddoctor.ru

ЭЛОУ: варианты схем и типы электродегидраторов

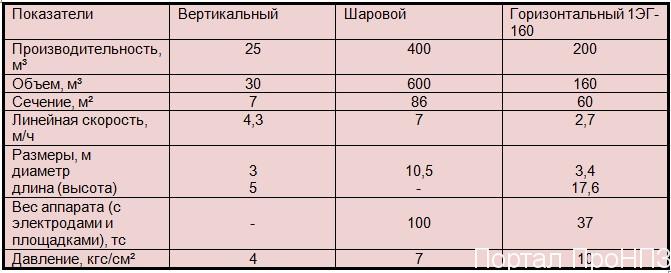

В нефтяной промышленности для обессоливания и обезвоживания эмульсионной нефти чаще всего используют электродегидраторы:

- Вертикальные

- Горизонтальные

- Шаровые

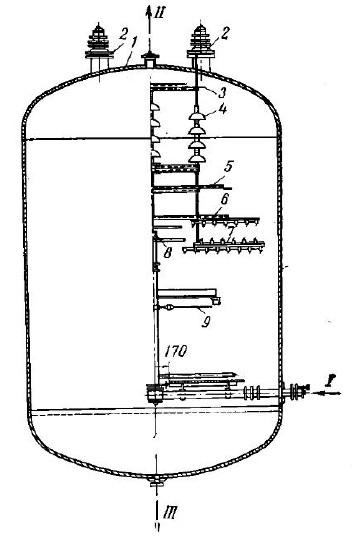

Вертикальные электродегидраторы

Вертикальный электродегидратор – это вертикальная емкость с полусферическими днищами следующих габаритов: диаметр – 3 м, высота – 5 м, объем – 30 м³.

Аппарат 1, внутри которого приблизительно посередине на изоляторы прикреплены горизонтальные электроды 6 и 7. Электроды питаются от 2 высоковольтных трансформаторов 2, их мощность составляет 5 кВА у каждого.

Напряжение между электродами колеблется в диапазоне 15-35 кВ. Эмульсионная нефть поступает в аппарат тонкой горизонтальной веерообразной струей через распределительную головку 8. Расстояние между электродами подбирается экспериментальным путем и лежит в интервале 10-14 см.

Эмульсия находится в электрическом поле несколько минут. Типовой дегидратор достигает производительности 15-25, иногда 30 м³/ч. Нефть движется между электродами с линейной скоростью 2-4 м/ч (3-6 см/мин).

Одним из важных элементов служат изоляторы, подвесные и проходные. Они изготавливаются из фарфора (тип П-4,5) или стекла (тип ПС-4,5). Агрессивная среда горячей нефти в смеси с соленой водой и механическими примесями достаточно быстро разрушает изоляторы. А тенденции увеличения температуры обессоливания (до 110-115 ºС и даже до 160-180 ºС) поднимают актуальность поиска материала, подходящего для работы в подобных условиях. Один из таких материалов – фторопласт-4.

В комплектацию электродегидратора входят: реактивные катушки 5, регулирующая тягу щель в распределительной головке, сигнальные лампы, змеевик для подогрева низа аппарата, манометр, шламовый насос, поплавковый выключатель, мерное стекло и предохранительный клапан.

Электродегидраторы вертикального типа используют на нефтепромыслах и старых нефтезаводах. На современных заводах их не применяют, так как их объем ограничен, а производительность невелика (300-600 т/сут).

Шаровые электродегидраторы

Увеличение мощности современных установок первичной перегонки нефти требует применения более производительных электрообессоливающих блоков и установок, чем вертикальные электродегидраторы. Их сооружение не выгодно экономически и технически. Количество дегидраторов вертикального типа средней пропускной способности 400 т/сут для установок АТ и АВТ различной производительности приведено в таблице:

Кроме того, большое количество небольших аппаратов осложняет эксплуатацию установки, требует большого штата обслуживающего персонала и большей площади.

Поэтому встал вопрос о создании электродегидраторов с более высокой пропускной способностью. В основу его конструкции лег сферический резервуар, объем которого 600 м³. Резервуар оборудован распылительными устройствами и электродами. Диаметр резервуара составляет 10,5 м. Этот тип электродегидраторов называется шаровым (рис.

2), он подходит для длительной эксплуатации.

Принцип действия шаровых электродегидраторов не отличается от принципа действия вертикальных. Через распределительные головки 7 по трем стоякам 8 в аппарат поступает эмульсионная нефть. Головка расположена на расстоянии 3 м от вертикальной оси шара в его экваториальной плоскости симметрично.

Три пары горизонтальных электродов 6 диаметром 2-3 м крепятся на изоляторах 5 внутри электродегидратора. Распределительные головки находятся между электродами. Специальное устройство регулирует расстояние между электродами, оно составляет 13-17 см.

Трансформаторы 3 типа ОМ-66/35 питают электроды током высокого напряжения. При этом на каждую пару электродов приходится по два трансформатора мощностью 50 кВА и два проходных изолятора. Номинальное напряжение на первичной обмотке трансформатора составляет 380 В, на вторичных зависит от способа соединения и составляет 11, 16,0 или 22 кВ.

Запитаны трансформаторы в сеть трехфазного тока 3 х 380 В и создают напряжение между электродами 33 или 44 кВ. Напряженность электрического поля равна 2-3 кВ/см. В цепь первичных обмоток всех трансформаторов включены реактивные катушки РОМ-50/05, чтобы ограничить силу тока и защитить оборудование от короткого замыкания. Сила тока одного трансформатора не должна быть выше 30-35 А при стабильной работе электродегидратора шарового типа.

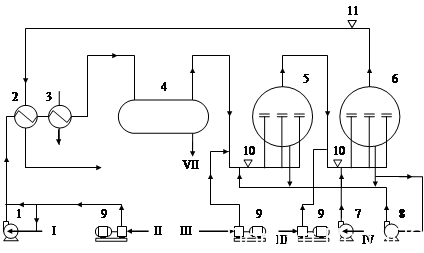

Схема ЭЛОУ с шаровыми электродегидраторами

Принципиальная схема работы электрообезвоживающей и электрообессоливающей установки (ЭЛОУ) с использованием шаровых электродегидраторов представлена ниже.

Сырьевой насос 1 забирает сырую нефть из резервуара и перекачивает через теплообменник 2 в термохимической отстойник 4. Там нефть освобождается от воды и частично от механических примесей и растворенных солей, затем выходит из отстойника сверху и поступает под собственным давлением последовательно в электродегидраторы 5 и 6 первой и второй ступени.

Из последней ступени электродегидратора обессоленная нефть поступает через теплообменник в отстойник или резервуар.

Технологическая схема электрообессоливающей установки (ЭЛОУ) с шаровыми электродегидраторами:

1 – сырьевой насос; 2 – теплообменник; 3 – паровой подогреватель; 4 – термоотстойник; 5,6 – электродегидраторы; 7,8 – водяные насосы; 9 – дозировочные насосы; 10 – смесительные клапаны; 11 – регулятор давления.

Линии: I – сырая нефть; II – деэмульгатор; III – щёлочь; IV – свежая вода; V – обессоленная нефть; VI – водяной пар; VII – вода в канализацию

Деэмульгатор подают в сырую нефть на выкид сырьевого насоса 1, воду и щелочь подают через смесительные устройства насосами перед электродегидраторами. При этом в электродегидратор первой ступени подается вода, дренируемая из электродегидратора второй ступени.

Вода, которая отстоялась внизу электродегидраторов, сливается в канализацию. На некоторых установках ЭЛОУ в качестве нагревающего агента используется водяной пар под давлением 10-12 кгс/см².

На современных заводах блок ЭЛОУ комбинируют с установками первичной перегонки нефти. Это позволяет снизить затраты на подогрев нефтяного сырья перед электродегидраторами. Горячие нефтепродукты атмосферной и вакуумной колонн подогревают нефть, соответственно нет необходимости использовать пар извне.

Недостатки

Однако, у шаровых электродегидраторов есть недостатки: большие размеры и трудоемкое изготовление. Вес шарового дегидратора 6-9 тс, а учитывая электрооборудование, металлоконструкции и трубопроводы составляет 100 тс. Такие аппараты можно изготавливать исключительно на площадке строительства. Шаровой электродегидратор диаметром 10,5 м с внутренним давлением 6 кгс/см² имеет стенки толщиной 24 мм.

Если же аппарат работает при 140 ºС и 10 кгс/см², толщина стенок возрастает до 40 мм, а общий вес достигает в таком случае 140 тс. Установка двух или трех дегидраторов объемом по 600 м³ пожароопасна.

По существующим нормам электродегидраторы шарового типа при комбинированных процессах первичной переработки нефти должны находиться не ближе, чем в 30 м от аппаратов технологических установок АТ и АВТ.

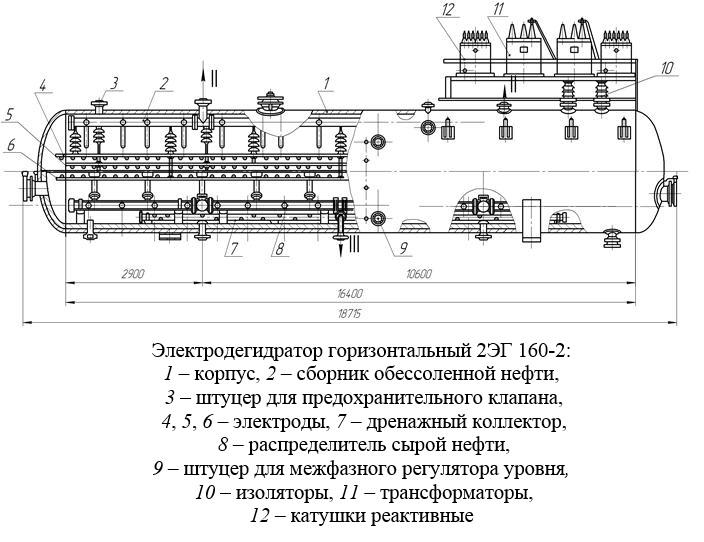

Горизонтальные электродегидраторы

На нефтезаводах по всему миру активно используют горизонтальные электродегидраторы. Комбинированные установки первичной переработки нефти А-12/9, А-12/9В, А-12/10, 11/3 оснащены блоками ЭЛОУ с горизонтальными электродегидраторами, разработанными ВНИИнефтемаш (бывший Гипронефтемаш).

Такие электродегидраторы имеют емкость в три раза меньше, чем шаровые. Они выдерживают температуру 135-150 ºС и на максимальное давление до 20 кгс/см². На нефтезаводах и нефтепромыслах устанавливают горизонтальные электродегидраторы 3-3,4 м в диаметре, объем их от 80 до 160 м³. По принципу работы они не отличаются от шаровых и вертикальных.

Типовой электродегидратор 2ЭГ-160

Типовой горизонтальный электродегидратор 2ЭГ-160 по проекту ВНИИнефтемаш показан на рис. 4. В нем на высоте чуть больше половины аппарата прикреплены два рамных прямоугольных электрода 8 один над другим. Питают их два трансформатора типа ОМ-66/35, имеющие мощность 5 кВА. Электроды расположены в 25-40 см друг от друга и занимают практически все продольное сечение электродегидратора.

Сырьевая нефть равномерно подается в аппарат через горизонтальный маточник, который расположен вдоль аппарата. Сначала нефть поступает в слой отстоявшейся воды, потом попадает в зону под электродами и далее в пространство между электродами.

Далее она перемещается в пространство над электродами и выше, направляясь к выходным коллекторам обработанной нефти 2, которые распределены в верхней части электродегидратора по всей длине. Контакт нефти с водой и деэмульгатором, который растворен в ней, помогает достичь более полного удаления солей и воды.

Под воздействием слабого электрического поля, возникающего между поверхностью воды и нижним электродом, по пути нефти в межэлектродное пространство из нее выпадают крупные частицы воды. В сильное электрическое поле поступает нефть с более мелкими частичками воды, которым необходимо воздействие поля с большей напряженностью.

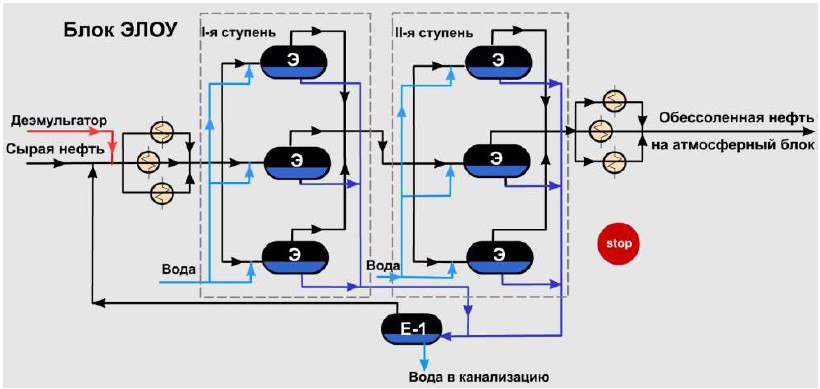

Схема ЭЛОУ с горизонтальными электродегидраторами

Ниже представлена принципиальная схема блока электрообессоливания с электродегидраторами горизонтальными типа 2ЭГ-160.

Электрообессоливание нефтяной эмульсии происходит в две ступени. Насос перекачивает эмульсионную нефть через подогреватели тремя параллельными потоками в электродегидратор первой ступени.

Деэмульгатор ОЖК в виде 2%-ного раствора поступает на прием насоса.

Абсолюное давление в электродегидраторе первой ступени составляет 10 кгс/см², температура – 110 ºС. Горячий соляной раствор забирается из электродегидратора второй ступени и подается в деэмульгатор перед поступлением эмульсионной нефти через инжектор, где нефть, вода и деэмульгатор равномерно перемешиваются.

Маточники-распылители создают равномерный поток нефти в электрическом поле, через них нефть вводится снизу вверх.

Схема ЭЛОУ с горизонтальными электродегидраторами

В электродегидратор второй ступени подается частично обессоленная и частично обезвоженная нефть из электродегидратора первой ступени обессоливания, в неё через инжектор нагнетается насосом холодная вода (5% на нефть). Соляной раствор, который отстоялся в электродегидраторе первой ступени, сливается в отстойник.

Принцип действия электродегидраторов обеих ступеней одинаков. Промывная вода из электродегидратора второй ступени подается в инжекторы, её малая часть сливается в отстойник для отделения оставшейся в ней нефти. В емкость поступает соляной раствор с низа отстойника. Его охлаждают с помощью холодной воды с 110 до 60 ºС.

В некоторых новых установках ЭЛОУ для охлаждения раствора используют аппараты воздушного охлаждения, а затем сливают раствор в канализацию.

После обессоливания и обезвоживания в электродегидраторе второй ступени нефть подается в емкость обессоленной нефти, затем насосом через теплообменники поступает на установку.

Скорость выпадения частиц воды

От скорости выпадения из нефти частиц воды зависит производительность всех типов электродегидраторов. Чтобы с обессоленной и обезвоженной нефтью не увлекались мельчайшие частицы воды, которые не успели отделиться, скорость оседания диспергированных частиц должна быть выше скорости движения нефти вверх электродегидратора.

В горизонтальных электродегидраторах достигаются минимальные скорости движения нефти. При одинаковой удельной загрузке аппарата скорость движения нефти в шаровом электродегидраторе будет в 3 раза больше. Это обуславливает высокую удельную производительность горизонтальных электродегидраторов по отношению к их объему. В таблице ниже представлены основные показатели трех типов электродегидраторов:

Скорость выпадения частиц воды в различных электродегидраторах

За границей широкое применение имеют вертикальные электродегидраторы фирмы Petrico (США) и горизонтальные электродегидраторы фирмы How Becker (США), в которых сырьевая нефть подается снизу.

На новых и реконструируемых российских нефтезаводах в основном используют сконструированные ВНИИнефтемаш горизонтальные электродегидраторы типа 1ЭГ-160 и 2ЭГ-160. Они включены в блок ЭЛОУ-АТ, ЭЛОУ-АВТ и других комбинированных установок для первичной переработки нефти.

Основные способы повышения качества подготовки нефти к переработке

- увеличение температуры обессоливания;

- увеличение количества промывной воды и ее повторное использование;

- равномерность подачи деэмульгатора и смешивания нефти с промывной водой;

- подача щелочи перед завершающей ступенью обессоливания;

- увеличение напряженности электрического поля и усиление его воздействия на нефть.

Многие электрообессоливающие установки включают низкоэффективные термохимические отстойники, где степень обессоливания не поднимается выше 20-30%. Имеет смысл реконструировать термохимическую ступень в электрическую, доработав термохимический отстойник электродами. Такая модернизация была проведена на двух нефтезаводах и позволила значительно увеличить показатели. На потоке нефти установили последовательно три электродегидратора. В таблице ниже приведены результаты обессоливания при замене термохимических отстойников на электродегидраторы.

Источник: pronpz.ru