Руководство по ремонту и строительству дома своими руками, как построить дом из кирпича, полезные советы для новичков

Важнейшие горные породы, применяемые в строительстве ч.2

Осадочные породы. Известняки состоят главным образом из углекислого кальция (СаСОз). Бывают плотные известняки, используемые в виде плит и камней для облицовки, бутовой кладки, в качестве щебня и сырья для получения извести и портландцемента, а также рыхлые (мел) — для приготовления красок, замазок и как сырье для изготовления цемента и извести.

Диатомиты и трепелы содержат до 96% кремнезема и используются как теплоизоляционные материалы и как активные гидравлические добавки к вяжущим.

Пористые известняки (ракушечники, туфы) используются в качестве стенового материала.

Песчаники — это сцементированный кварцевый песок. Наиболее применимы известковые и кремнистые песчаники.

Метаморфические породы. Гнейсы образовались из гранитов и отличаются от них легко заметной слоистостью.

Магматические горные породы

Мраморы образовались из известняков. Состоят из кристаллов кальция. В зависимости от примесей мраморы бывают различных цветов — белоснежные, розовые, желтые, красные, черные и др. Мрамор хорошо пилится на тонкие плиты, шлифуется и полируется. Используется для внутренней облицовки стен, плит для полов, лестничных ступеней, подоконных досок и т. п.

Кварцит — видоизмененный кремнистый песчаник белого, фиолетового, темно-вишневого цвета, очень стойкий и прочный. Применяется в строительстве для облицовки зданий и сооружений, как бутовый камень и щебень. В металлургической промышленности употребляется для изготовления огнеупорных динасовых изделий.

Глинистые сланцы образовались из глин. Легко раскалываются на плитки. Используются иногда как кровельный материал, называемый природным шифером.

Источник: lac-project.ru

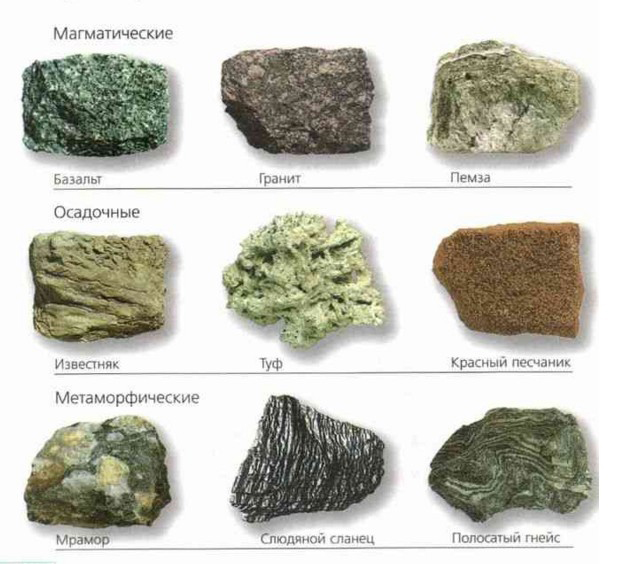

Какие бывают горные породы и как они образуются?

Классифицировать горные породы можно по различным признакам, которые влияют на их состав и свойства.

В зависимости от количества минералов в составе различают два вида горных пород:

- Простые (мономинеральные) – состоят только из одной разновидности минерала.

- Сложные (полиминеральные) – состоят из нескольких различных минералов.

Магматические горные породы образуются обычно на большой глубине, где преобладают высокие температуры и давление. Они кристаллизуются из очень горячих природных расплавов (из магмы) с характерным силикатным составом.

На долю полевых шпатов в них в среднем приходится около 60%, кварца — около 12%, пироксена — около 12%. Глубинным магматическим породам присуще равномерное распределение зерен минералов. Магматические породы делят на две большие подгруппы: интрузивные (граниты, диориты, габбро) и эффузивные, т. е. вулканические (базальты, андезиты, липариты, дациты).

Урок 12 Горные породы и минералы

Кроме того, по химическому составу условно выделяют кислые, основные и ультраосновные магматические породы. К кислым относятся породы, содержащие в среднем 64 — 78% кремнезема (Si02): граниты, дациты, грано-диориты. Основные породы в среднем содержат 44 — 53% кремнезема: габбро, базальты, пироксениты и др. Ультраосновные породы содержат 30 — 44% кремнезема: дуниты, периотиты и др.

Граниты (от лат. granulum — зернышко) возникают при кристаллизации магмы на глубине более 2 км. Внешне граниты — среднезернистые или крупнозернистые породы, имеющие светлую (розовую, красную, серую) окраску. Цвет гранитов во многом зависит от содержания калиевого полевого шпата. В этих породах преобладающими являются кварц (30 — 35%), полевой шпат (50 — 60%), плагиоклаз (10 — 15%).

Акцессорных минералов бывает очень много: апатит, циркон, сфен, монацит, турмалин, биотит, магнетит и др. Насчитывается более двух десятков разновидностей гранитных пород. Среди них есть гигантозернистые пегматиты и мелкозернистые аляскиты. В зависимости от химического состава граниты могут быть плагиоклазовыми или щелочными.

Плотность гранитов колеблется от 2,58 до 2,81 г/см3. Граниты различаются по своей форме, происхождению и глубине образования. Удалось выяснить, что часть магматических расплавов, образовавших граниты, залегала на глубине 15 — 20 км, при этом были отмечены следы поднятия гранитной магмы со скоростью примерно 100 — 150 см в год. Мощности гранитных тел достигают 6 — 8 км.

Гранит — прочная горная порода с красивым рисунком расположения кристаллов. Когда хотят сказать о чем-то очень прочном, говорят «крепкий, как гранит». Действительно, из гранита делают фундаменты, опоры мостов.

Гранитной брусчаткой выложены улицы. Нижние этажи городских зданий часто облицовывают этим камнем. Гранит может противостоять ветру, дождю и снегу. Это объясняется особенностями его кристаллического строения, а внешний облик зависит от размеров породообразующих минералов и их цвета. Как правило, цвет гранита — это цвет его основного компонента — калиевого полевого шпата.

Особой разновидностью гранитов являются пегматиты — крупно- и гигантозернистые магматические породы. Из-за роста кристаллов кварца, проникающих сквозь полевые шпаты, пегматиты имеют вид «клинописи» на камне. Отсюда и такие названия, как «письменный гранит», «еврейский камень» и др. Из пегматитов добывают слюду, полевой шпат, драгоценные камни.

Гранит, как и всякая другая порода, может разрушаться на открытом воздухе, но происходит это медленно и едва заметно. Исторический опыт использования полированных плит гранита, которые подвергались воздействию резких колебаний температуры и атмосферных осадков, показал, что поверхность плит может начать изменяться только через 200 — 250 лет. Однако в современном мире выхлопные газы автомобилей, кислотные дожди и заводской дым существенно ускоряют процесс разрушения гранитов.

Магматические расплавы иногда прорываются по трещинам на поверхность, изливаясь в виде вулканических потоков. Излившиеся (эффузивные) потоки отличаются неравномерной кристалличностью, а отдельные минералы заключены в пористую или стекловидную массу.

Кристаллы в ней практически не видны. К таким горным породам относят базальты, которые по своему химическому составу являются основными породами (их плотность составляет 2,85 г/см3), и липариты — кислые породы с плотностью 2,59 г/см3.

Базальтовый расплав бывает сильно насыщен газами. Попадая на поверхность Земли, газы улетучиваются, оставляя поры, в результате чего порода становится ноздреватой. Иногда газов настолько много, что образующаяся горная порода (пемза) становится легче воды.

Осадочные горные породы

Осадочные горные породы — это разрушенные при выветривании и перемещенные водой или ветром обломки пород разного размера и формы. Осадочные породы покрывают 75% поверхности Земли. Их объединяют в четыре группы: обломочные, вулканогенно-обломочные (чаще их называют вулканогенно-осадочными или пирокластическими), глинистые и биохимические.

Обломочные породы состоят из обломков минералов, горных пород, остатков органических тел (например, из известковых скелетов животных, стволов и веток деревьев и др.). Обломки бывают крупными (более 10 мм) и мелкими (от I до 0,01 мм), имеют различную форму, иногда слабоокругленную, а иногда шарообразную.

В группу обломочных пород входят пески, алевриты, галечники и продукты их разрушения. Иногда обломки прочно скреплены глинистым веществом — природным цементом, который различается по своему составу и может быть кремнистым, карбонатным, железистым, глинистым. Плотность обломочных пород низкая — от 1.2 до 2.0 г/см2.

Осадочное происхождение имеют многие минералы — кальцит, доломит, гипс, галит, сильвин, ангидрит, лимонит и др. Их относят к минералам — индикаторам осадочных пород. Они могут возникать в самых разных физико-географических условиях. Например, железистые породы образуются на дне морей и озер, а также в болотах.

Особенно разнообразны известняки. Они накапливаются на дне морей или озер, встречаются в долинах рек и вблизи источников, где в воде много извести. Это широко распространенные известковые туфы — травертины.

Пирокластические породы находят вблизи действующих или давно потухших вулканов. Эти породы тесно связаны с вулканическими процессами, и поэтому их можно встретить как на суше, так и под водой, вблизи подводных вулканов.

Они представляют собой смесь вулканических пеплов, песков, шлаков, пемзы и даже вулканических бомб. Глинистые породы разнообразны. Встречается более 50 разновидностей глин, которые отличаются по своим минеральному, химическому и органическому составам. Их объединяет преобладание частиц, размеры которых колеблются от 0,01 до 0,001 мм.

Существуют две разновидности таких пород — глины и аргиллиты.

Биохимические породы образуются на дне озер, морей и океанов. К ним, например, относятся известняки-ракушечники, коралловые рифовые известняки, планктонные и фораминиферовые илы, озерный мел, диатомиты (диатомовые илы), сапропели (водорослевые илы) и другие, на суше — торф.

Классификация осадочных пород и примеры

Красные скалы Седоны, Аризона, США

Из-за разности состава пород и неодинаковых условиях появления, ученые делят их на несколько групп: обломочные, глинистые, вулкагенно-обломочные, биохимические:

- Обломочные. Состоят из обломков минералов, организмов (деревья, растения и т.д.) они перемещаются по Земле из-за силы тяжести вместе с водой или ветром. Обломочные породы могут быть рыхлые или уплотненные. К этим породам относятся щебень, песчаник, дресвяник, валуны, гравий, песок и т.д.

- Глинистые. Этот тип осадочных пород более распространен. В их составе мелкие частицы, а образование происходит в основном путем выветривания магматических пород. Примерами глинистых пород могут быть каолинит, глина, монтмориллонит. Глинистые породы делятся на глины и аргиллиты:

- Глины, при попадании воды размокают и впитывают воду, становясь пластичными и податливыми. Они могут иметь разный цвет, который зависит от их минерального состава.

- Аргиллиты плохо взаимодействуют с водой, не впитывают ее, так как имеют высокую плотность. Их цвет темнее, чем у глины и состоят они преимущественно из слюды, кварца и шпат.

- Эксплозивно-обломочные появляются из-за извержений при взрыве и накоплении рыхлого вещества.

- Эффузивно-обломочные породы образуются при разрушении лавы в процессе ее охлаждения.

- Медистые породы содержат частицы меди и представлены в основном медной рудой.

- Кремнистые породы могут состоять из различных минералов, быть разных цветов и разнятся по их пористости.

- Карбонатные породы появляются путем накопления и уплотнения на дне водоемов раковин и скелетов водных животных, остатков растений.

- Фосфатные породы имеют в своем составе фосфаты кальция, откуда и произошло их название. Структура – слоисто-зернистая. Образовываются из молекул ДНК, тканей и клеток. Также бывают зернистые, афанитовые, ракушняковые, пластовые и конкреционные.

Основные разновидности

Существует несколько групп ОГП, которые делятся по различным признакам. По генезу (механизму и условиям формирования) учёные составили список из четырех типов природных материалов. В учебной литературе можно найти таблицы с главными группами осадочных горных пород с примерами:

- Хемогенные. Формируются на основе выпадающих из водных растворов солей. Примеры — ангидрит, боксит, доломит, каменная соль, мирабилит.

- Обломочные. Неорганические породы, как алевролит, аргиллит, брекчия и песчаник, образуются в результате скоплений обломков разных полезных ископаемых.

- Органогенные. Появляются из остатков организмов животного или растительного происхождения. К таким видам пород относятся диатомиты, каменный уголь, коралловые известняки, торф.

- Смешанные. Ископаемые образуются сразу несколькими способами и представляют собой туфогравелиты, туффиты, туффопесчаники.

Между перечисленными группами ОГП можно наблюдать переходы, которые возникают из-за смешанных материалов разного происхождения. С появлением осадочных пород связаны слоистость и залегание образований в виде пластов.

Стадии формирования

Осадочные породы разных видов формируются миллионы лет. Но этапы процесса образования идентичны.

Диагенез

Осадок на суше либо дне водоема – это нестойкое образование из компонентов разного агрегатного состояния (твердые частицы, газы, жидкости).

Под влиянием биоорганизмов в его толще и внешних природных процессов запускается процесс преобразования:

- Залегающие выше слои уплотняют осадок, что ведет к его первичному обезвоживанию, растворению, выведению неустойчивых компонентов (то есть перекристаллизации).

- Разложение останков растений, животных изменяет химические параметры осадка.

- Финальная стадия этапа – прекращение жизнедеятельности большинства биоорганизмов, стабилизация связки «внешняя среда – осадочный материал».

Диагенез занимает десятки или сотни тысяч лет, во время которых создается осадочный слой толщиной 12-55 м, иногда больше.

Катагенез

На этой стадии происходят кардинальные преобразования по структуре, текстуре, минералогическому составу.

Они обусловлены влиянием внешней среды: температуры, давления, минералогического состава воды, радиации.

Осадочные пласты еще больше уплотняются, окончательно обезвоживаются, избавляются от неустойчивых соединений, биоорганизмов.

Результатом становится образование новых минералов.

Метагенез

Преобразование осадочных пластов на данной стадии обусловлено теми же, но более выраженными природными факторами:

- Степень минерализации, насыщенности газами вод, температура выше.

- Окислительно-восстановительный (Eh), водородный (рН) показатели меняются.

Результат – максимальное уплотнение осадочного материала, изменение минерального состава, структуры, текстуры. Зерна укрупняются, исчезает хаотичность в расположении, обнуляется присутствие останков фауны.

В финале осадочные породы перемещаются в группу метаморфических.

Возраст осадочных пород

Их возраст можно определить относительно. Считается, что породы, к которым есть доступ для последующего изучения, имеют возраст 3,8 млрд. лет. Слои, которые находятся в самых глубоких местах, считаются самыми древними. Фазы, залегающие ближе к поверхности, имеют более молодой возраст.

Развитие органической жизни на Земле было постепенным. Останки простейших организмов находятся в древнейших породах. Скелеты более развитых организмов заключены в более молодых породах. Таким образом, все слои осадочных пород имеют разную структуру, возраст и условия формирования.

Простейшие осадочные породы

Кизельгур или горная мука — полезное ископаемое, которое сформировалось из простейших морских организмов. Это были диатомовые водоросли, которые уже обитали на Земле миллионы лет назад. Из их створок образовалась горная мука.

Диатомовые водоросли выглядят очень необычно, так как имеют кремниевую оболочку. Благодаря этому горная мука насыщена кальцием, кремнием и ещё многими минеральными веществами. Эти полезные ископаемые, как правило, рыхлые, имеют серый или желтоватый окрас. В диатомите можно встретить частички опала, обломочные и глинистые породы.

Полезные ископаемые осадочных пород

Полезные ископаемые — это разного рода минералы и породы, применяющиеся человеком для производства материалов, ведения народного хозяйства. По физическому состоянию бывают твёрдые, жидкие или газовые ископаемые. К твёрдым породам относятся уголь, мрамор, гранит, соли и руды. Жидкие — это минеральные воды и нефть. Метан и горючие газы — это газовые ископаемые.

По способам применения делятся на горючие, рудные и нерудные полезные ископаемые. К группе горючих пород относят уголь, нефть, торф и газ. Рудные — это разнообразные руды горных пород. К нерудным ископаемым принадлежат песок, глина, известняк, соли.

Ценные поделочные камни и драгоценные материалы не входят ни в одну из перечисленных групп, а стоят отдельной категорией.

Типичные представители

Номенклатура минералов осадочного происхождения насчитывает сотни названий.

- Доломит. Ценится материал скрытокристаллической структуры (по описанию напоминает фарфор).

Кристалл доломита

- Гипс. Особо востребованы разновидности алебастр и волокнистый (селенит) – белого либо желтовато-розового цвета с шелковистым блеском.

- Песчаник. Разновидности: гипсовый, глауконитовый, глинистый, железистый, известковистый, кварцевый, кремнистый, слюдистый. Определяются по доминирующему материалу.

- Аргиллит. Плотная темно-серая глина.

- Галит. Каменная соль.

- Известняк. Разновидности: ракушечник, коралловый(из коралловых полипов), мел, кальцит, туф.

- Мергель. Совокупность осадочных пород серых или бурых оттенков из глины, доломита и известняка.

Мергель

- Диатомит. Основа – опал. Плюс глинистые минералы, кварц, остатки морских организмов (раковин диатомей, губок, радиолярий).

- Трепел. Выглядит как диатомит. Отличить возможно только на спецаппаратуре.

- Торф. Материал из недоперегнивших фрагментов растений.

- Уголь. Разновидности: бурый, каменный, антрацит. Последний самый энергетически выгодный.

- Нефть. Состоит из углерода, водорода, соединений кислорода, серы, азота. Плюс органические и неорганические примеси.

- Асфальт. Плотная горная смолас доминированием водорода и углерода в составе.

- Озокерит (горный воск). Получается, когда из насыщенной парафинами нефти улетучиваются легкие компоненты. Выглядит как пчелиный воск, но темнее. Горюч.

К осадочным горным породам относится опал и янтарь.

Камень огненный опал

Опалы – это окаменевшие деревья и скелеты мелких животных, янтарь – затвердевшая смола хвойных деревьев возрастом 26-31 млн. лет.

Янтарь зеленого цвета

Как человек использует осадочные породы

Фото: Vladimir Shipilin (distributed via imaggeo.egu.eu)

Сначала стоит сказать, что осадочные породы составляют половину всех пород в металлургической промышленности. Они могут быть во всех трех агрегатных состояниях – жидком, твердом и газообразном.

Вклад осадочных пород велик – при изготовлении карандашей используют графит, при строительстве – мрамор и известняк, глину для производства посуды, соль используют как естественный консервант и без нее не обходится ни одно блюдо. Нефть, газ и уголь используются как топливо для машин и для отопления.

Структура минералов

Осадочные породы характеризуются разнообразной структурой, особенности которой зависят от компонентов ОГП. Её устанавливают по диаметру зёрен, однако их определение нельзя назвать однозначным.

Для каждого типа пород свойственна определённая структура:

- Обломочные: грубообломочная, песчаная, алевритовая, пелитовая, смешанная.

- Хемогенные: грубокристаллическая, крупнокристаллическая, среднекристаллическая, микрокристаллическая, тонкокристаллическая, микрокристаллическая.

- Биогенные: биоморфные, или цельнораковинные (название обусловлено тем, что породы состоят из целых раковин или скелетов организмов), детриусовые (или биокластовые).

При характеристике структуры ОПГ смотрят и на её пористость. Она свойственна всем осадочным материалам, не считая плотных химических веществ. Поры бывают различных размеров. Кроме того, в них могут находиться газ, вода или органические вещества.

Часто осадочные породы залегают в виде слоёв, формирующихся при накоплении веществ в воздухе и воде. Микрослоистость характерна для отложения в реках и озёрах. В горной породе могут быть одиночные прослои, отличающиеся составом и структурой от основной ОГП. Например, в песке может залегать тонкий глинистый слой.

Пласты занимают более значительную площадь. В них резко различаются слои отличных составов. Пласты ограничиваются с обеих сторон чётко выраженными поверхностями, которые называют кровля (верхняя) и ложе (нижняя). Мощность покрытия выражена в расстоянии между слоями. Высокий показатель наблюдается у морских отложений.

Небольшая мощность характерна для материковых образований четвертичной системы. Комплекс слоёв с одинаковым объёмом, сходным составом и временем происхождения называется толща.

Сформировавшиеся горные породы покрывают своеобразной оболочкой отложения метаморфического и магматического происхождения. Хотя осадочный материал составляет всего 5% земной коры, он покрывает огромную поверхность планеты, поэтому люди строят различные сооружения в основном на них.

Понравилась статья? Поделитесь ей

А какая Ваша оценка этой статьи?

Доска почета

Чтобы сюда попасть — пройдите тест

Где используются

Сырье осадочного происхождения присутствует повсеместно:

- Из него возводят дома и другие здания.

- Им укладывают автотрассы, железнодорожное полотно, садовые дорожки.

- Уголь, нефть, торф, газ используется как источник тепла и света.

- Это десятки видов изделий химической, металлургической, стекольной промышленности.

- Озокеритом лечат или оздораливают организм.

- Без соли еда невкусная.

Сырье осадочного происхождения недорого, по высокой цене идут лишь декоративное материалы. Например, разновидность известкового туфа травертин. Ее используют как покрытие стен, каминов, материал столешниц, других подобных изделий. Янтарь и опал забирают ювелиры, собиратели минералогических коллекций.

Осадочные породы добывают по всей планете миллионами тонн, добыча ведется открытым или шахтным способом.

Хемогенные породы

Структуры хемогенных пород

Структуры хемогенных пород подразделяются по величине слагающих породу зёрен. Если размер зёрен менее 0,01 мм, структура называется пелитоморфной, тонкозернистой

при размере зёрен 0,01-0,1 мм, мелкозернистой, если размер зёрен 0,5-0,1 мм, среднезернистой, если размер кристаллов составляет 0,5-1 мм,а если кристаллы >1

мм, то структура будет крупнозернистой или крупнокристаллической.

Классификация хемогенных пород

Ниже перечислены классы хемогенных осадочных пород и указаны важнейшие представители этих классов.

Текстуры хемогенных пород

Текстуры осадочных хемогенных горных пород лучше рассматривать на примере конкретных пород — слишком уж велико текстурное многообразие.

Среди карбонатных пород наиболее распространены следующие текстуры: плотные, пористые, кавернозные, брекчиевидные, пятнистые, слоистые и др.

Среди эвапоритов преобладают плотные и слоистые текстуры, иногда пятнистые. Гипс и ангидрит иногда могут иметь параллельно-волокнистое строение — это всем известный гипс-селенит, из

которого делают многочисленные сувениры.

У кремнистых пород текстуры довольно разнообразны: массивные, плотные, полосчатые, пятнистые, брекчиевидные и другие. Стоит только представить насколько разнообразны бывают рисунки у яшм, чтобы

понять многообразие текстур кремнистых пород.

Многолики и фосфориты. Их текстуры бывают массивными, слоистыми, желваковыми, оолитовыми, брекчиевидными и, конечно же, конкреционными. Конкреции в фосфоритах — довольно частое явление.

Аллитовые породы — бокситы —

Значение осадочных пород в природе

Осадочные породы имеют большое значение в природе: из них состоит 5% литосферы , ими покрыто более 70% континентальной поверхности планеты. Горные породы используются как полезные ископаемые, а также служат основанием для строительства сооружений.

Способы образования осадочных горных пород

- Механогенные . Такие породы образовались вследствие механического разрушения и сохранили свойства минералов. Формируются в основном на дне водоемов.

- Хемогенные . Сформировались из-за осадка различных минералов из воды и других растворов.

- Органогенные . Образование происходит путем осаждения органических веществ.

- Смешанные . Являются переходной стадией между осадочными и вулканическими породами. Они имеют в составе вещества осадочного и веществ другого происхождения.

Как формируются осадочные горные породы

Осадочные горные породы образуются миллионы лет. В их формировании можно выделить 3 этапа: диагенез, катагенез, метагенез. О каждом из них подробнее:

Процесс литогенеза

Состав и структура ОГП формируются под влиянием её генезиса. Литогенез, представляющий собой совокупность геологических процессов, также определяет свойства осадочных пород.

Вещества, которые образовались при разрушении различных горных пород, переносятся ветром и отлагаются, формируя осадочные обломки. Накапливаются ОГП на дне водоёмов и поверхности суши. Со временем рыхлые скопления уплотняются и приобретают определённую структуру. Все эти процессы представляют собой стадии:

- Гипергенез. Сначала разрушаются кристаллические и иные породы, а затем сформировываются новые твёрдые ископаемые и растворы.

- Седиментогенез. Полученные вещества переносятся и откладываются на поверхности, образуя осадок.

- Диагенез. Отложения превращаются в новую породу.

- Катагенез. В получившемся материале происходят первые изменения.

- Метагенез. В конце литогенеза осадочная порода преобразуется в метаморфизованные месторождения.

Последние две стадии часто объединяют в один этап — эпигенез. Преобразования осадочных веществ проходят по-разному. В процессах участвуют и факторы окружающей среды: физико-химические условия, давление, движение воздуха, скорость течения воды и так далее.

Свойства осадочных горных пород

К базовым осадочным породам относятся известняк, песчаник и доломит.

Известняк имеет множество разновидностей, состоит из кальция, магния, глинистых или железистых примесей. Эти породы разнообразны по составу, текстуре, прочности. Известняк часто используют в строительстве, но при этом его обрабатывают водоотталкивающими составами. Он имеет свойство растворяться в воде, хотя и очень медленно. Имеет пастельные ненавязчивые расцветки.

Песчаник сформирован из зёрен минералов, которые были сцементированы различными веществами. Имеет высокую прочность и огнеупорность. Используется в строительстве для отделки зданий, а также в производстве декораций. Свойства камня зависят, как правило, от месторождения и состава обломков.

Доломит — это горная порода, в состав которой входит минимум 95% минерала доломита. Он имеет среднюю твёрдость, разнообразный окрас: белый, жёлтый, серый или черный с зеленоватым отливом. Используется в металлургической промышленности, имеет высокую огнеупорность.

Органические и неорганические осадочные породы

Органические горные породы были образованы в результате функционирования живых организмов. Они делятся на фитогенные, сформировавшиеся в результате жизнедеятельности растений, и зоогенные, образовавшиеся в результате жизнедеятельности представителей животного мира. Из остатков растений возникли угли и некоторые виды нефти, а из животных — известняки.

Неорганические породы создавались в процессе выветривания. Также на их формирование влияли колебания температур, сила и скорость ветра, текучесть воды в водоёмах. Каменная соль, гипс, гравий, песок, галечник — примеры неорганических пород.

Вещественный состав

Поскольку типы ОГП отличаются по источнику происхождения и особенностям процессов породообразования, они отличаются минеральным составом, в который могут входить различные химические элементы из таблицы Менделеева. Сложные единства содержат разнородные составляющие в виде реликтовых минералов, продукты разложения глин или слюд, экзогенные новообразования из истинных и коллоидных растворов.

Компоненты ОГП делят на две группы:

- Аллотигенные. Вещества представляют собой обломки, вулканогенный материал, терригенные или космогенные компоненты. Они поступают с суши или со дна водоёмов. Вещества переносятся путём волочения или в качестве механической взвеси, превращаясь в осадок. Аллотигенные составляющие противостоят гипергенному воздействию. Примеры минеральных компонентов — каолинит, кварц, дистен, полевые шпаты, ставролит, циркон. Степень механической обработки влияет на форму породы, которая бывает сферической, угловато-окатанной или неокатанной.

- Аутигенные. Эти вещества появляются в осадочных породах на различных этапах формирования. Составляющими будущих ОГП являются гидроксиды, глина, соли, сульфаты, глауконит, хлориты, фосфаты, сульфиды некоторых металлов и другие соединения. Природу веществ определяют по идиоморфности в порах и полостях, структуре зёрен, сферолитовому и оолитовому строению, сочетанию или замещению с иными минералами.

По стадии формирования аутигенные компоненты также группируют на диагенетические, катагенетические, метагенетические, седиментационные и элювиальные. Составляющие отображают физико-химические условия, в которых образовались минералы.

Источник: gorodgranit.ru

Горная порода: виды горных пород

Многие столетия основным строительным материалом оставалась горная порода. Люди выбирали ее виды в зависимости от особенностей, прочности, физических свойств, изнашиваемости. Так как обработка камня была делом нелегким, объекты из него возводили лишь самые важные. Из такого материала сооружены легендарные пирамиды и другие постройки, признанные чудесами света.

- Горная порода: виды горных пород

- Как определить горную породу

- Как в природе образуется гранит

Различные камни вовсе не хаотичные нагромождения, а природная закономерность. Называется породой агрегат минерала естественного происхождения имеющий постоянные состав и строение. Первым в геологии термин ввел ученый Севергин в 1789 году.

Классификация

Сферами применения минералы обязаны многим своим характеристикам. Главным образом породы применяют для строительных работ. По типам образования все минералы делят на несколько категорий:

- магматические;

- осадочные;

- метаморфические.

Особняком стоит мантийный тип.

Изо всех разновидностей состоит большая часть коры земли. Столетиями выбросы вулканов слеживались. Магма, остывая, затвердевала. Образовывались магматические породы. Они залегают на различных глубинах.

Осадочный тип образован обломками различного происхождения. Ученые определяют все особенности группы методом проведения специальных исследований.

Метаморфические виды появлением обязаны трансформациям осадочных и магматических минералов в земной толще. У этих камней уникальный состав, но основу его составляет тот материал, из которого порода образовалась. Все процессы трансформации происходят непосредственно в земных недрах.

Мантийные разновидности имели происхождение магматическое. Однако существенными изменениями в мантии вызваны трансформации.

Характеристика разновидностей

Из магматических подвидов выделяют два подкласса, эффузивные и интрузивные минералы. Различают их по характеру движения месту застывания магмы. К промежуточным вариантам относят гипабиссальные и жильные породы. Они образуются в каменных трещинах во время магмозастывания.

Магматические

Плутонические либо интрузивные минералы образуются в течение тысячелетий. Содержать такие образования могут гигантских размеров кристаллы, так как на больших глубинах остывание магмы проходит крайне медленно.

Хотя и залегают такие минералы в самых недрах, при поднятии и выветривании нередко именно они трансформируются в массивы гор. Пример такого преображения – Шпицкорре в Намибии. К основным представителям относят гранит, сиенит, лабрадорит и габбро.

Вулканические разновидности образуются при вулканических извержениях, когда магма вырывается на поверхность. Крупных кристаллов у них нет, так как остывание времени занимает немного. Пример подобных образований – базальты и риолиты.

Ранее их использовали для изготовления скульптур.

Осадочные

Органогенными, хемогенными либо осадочными породами именуют основные типы. Различают их по способам происхождения.

При поверхностном образовании обломочные минералы формируются цементированием и слеживанием отдельных кусков пород. Такими образованиями являются песчаники и конгломераты. В барселонском массиве Монсеррат рассматривается именно последний вариант. Образование создано из скрепленных цементным раствором булыжников.

Хемогенные сформированы из выпавших в воде осадком частиц минералов. Классифицируют такие образования по минеральному составу. Самым распространенным называют известняк. Австралийская пустыня Пинакли образована именно этой породой.

Во многом аналогичен углю органогенный тип. Формируется подкласс путем слеживания остатков растительно-животного происхождения. Все осадочные образования сходны способностью растворяться в воде, пористостью и наличием трещин.

Метаморфические

Обычно деление на классы достаточно условно. Так, метаморфическими могут именоваться и осадочные, и магматические минералы. Их трансформация проходила с различной степенью интенсивности.

Начальную породу легко определить, если скорость была небольшой. Высокая же делает такое исследование невозможным. У минералов изменяются и текстура, и состав. По этому признаку метаморфические подвиды подразделяют на сланцевые и несланцевые.

По условиям образования выделяют региональную, гидротермальную и контактовую группы. К первому типу относят гнейсы. Эти гигантские валуны подвергались внешним воздействиям, к примеру, температурным, давлению.

При помощи термоисточников происходит образование гидротермальных минералов. При контактировании с обогащенным ионами кипятком начинается химическая реакция. В итоге изменяется породный состав. Примером подобной трансформации служат кварцит и джеспилит. Нередко они формируются известняками.

В случае контактового способа магматические интрузивные массы действуют на минералы повышением температуры и химически.

Свойства

Для выбора сферы применения огромное значение имеют свойства материала. При использовании для облицовки первостепенное значение имеет привлекательность эстетическая. Если особенно важна декоративность, то внимание уделяют подбору цвета, рисунка камня.

Плотность, прочность и пористость

Вес зависит напрямую от плотности. Различают разновидности по легкости и тяжести. При подборе камней для строительства тяжесть конструкции определяется большей плотностью веса породы. Зависит параметр от пористости и состава.

Одним из важнейших свойств является прочность. Она определяет стойкость материала к износу. Чем минерал прочнее, тем дольше сохраняет первозданный вид. По критерию выделяют прочность низкую, среднюю и высокую.

Выбор зависит от состава, твердости. Высокопрочными называют габбро, кварциты, граниты. К средним относят мрамор, травертин, известняк. Самая низкая прочность у рыхлых известняков с туфами.

Все разновидности обладают различной пористостью. Она определяет способность камня к влагопоглощению, стойкости к кислотам и солям. Особого внимания характеристика заслуживает при выборе минерала для облицовки. Критерий влияет на долговечность, прочность, обрабатываемость.

Чем выше пористость, тем меньше камень весит, тем проще его обработать. Однако при этом уменьшается крепость, ухудшается полируемость материала.

Устойчивость к воздействиям влаги, солей и кислот

Очень важна степень влагопоглощения. От этого критерия зависти устойчивость минерала к морозу, воздействиям солей и кислот. Из-за попавшей в поры камня воды усиливается давление при замерзании, увеличивается объем влаги.

Те же процессы вызывают и соли. При низкой пористости образуются трещины. Иногда высок риск раскалывания. В пористых породах давление распределено равномерно. Трещины в подобных материалах не появляются.

На изменение влияет кислотостойкость. Эти вещества способны разрушать материалы. Так, доломит, травертин и мрамор сильно страдают от воздействий соляной кислоты. Зато у известняка и гранита практически нулевая восприимчивость к ней. Потому многие сооружения культа из подобных минералов успешно сохранились.

Процесс образования

На первый взгляд кажется, что гигантские горные массивы ни в чем не изменились за века. Однако внешние факторы воздействовали и ни них. Благодаря классификации можно определить, какое время образования способны сохранять первоначальный вид и какое воздействие для них более губительно.

В течение длительного времени изменяется состав породы. Преобразования носят характер антропогенный и природный. При помощи талых вод, ветра, солнца, температурных перепадов разрушение идет медленно, зато неотвратимо. Ветром и дождем изменяются форма и состав.

Деятельность человека провоцирует антропогенные изменения. Техника оказывает существенное воздействие на разрушение. Поврежденные породы образуют трещины. Из-за этого возможны обвалы, разрушения. Благодаря человеку облик минералов меняется гораздо быстрее, чем при участии природы.

Поэтому с течением времени любая гористая местность меняет первоначальный вид.

В немалой степени преобразования зависят от климата. Геологические процессы образуют определенный цикл минералообразования. Начинается он с выливания магмы. Остывая, она застывает. Образуется горная порода.

Ее виды трансформируются, попадая на поверхность.

Температурные перепады, вода и ветер способствуют формированию осадочного типа. Выветривание, дробление, сдвиги – фрагменты слеживаются, превращаясь в осадочные. С течением времени горы погружаются на глубину.

Начинается действие тектонических процессов. Появляются породы метаморфические. Они плавятся, становясь магмой. Застывая, она превращается в магматическую породу. Цикл начинается заново.

Изучением истории происхождения минералов занимаются петрология и петрография.

Основные виды

Большинству горных пород нашлось применение на практике. Самым востребованным является гранит. Состоящие из полевого шпата, слюды и кварца камни бывают нескольких оттенков. К самым редким относят бордовые, светло-серые и голубовато-зеленые.

Гранит прекрасно полируется, некоторые разновидности успешно выдерживают термообработку. Свойства камня оцениваются очень высоко. Поэтому минерал активно используется для облицовки фасадов, создания скульптур.

Мягкие песчаники также весьма востребованы. Виды их зависят от способа образования. Осадочные породы образуются цементированием песка. Встречаются мелкозернистые минералы самых различных окрасов. В основном, их применяют для облицовки.

Путем воздействия на доломит с известняком высоких температур с давлением образуется мрамор. У него отличные декоративные возможности, он прекрасно обрабатывается:

- Четкость и фон минимизирует шлифовка.

- Рисунок усиливает полирование.

- Осветлит фон скалывание.

Различают цветной, белый либо серый камень.

При сильном уплотнении глины и ее перекристаллизации под сильнейшим давлением образуется сланец. Минерал обладает способностью раскалывания на тонкие пластины. Экземпляры варьируются по расцветке.

Встречаются черные и светлоокрашенные образцы. Плотный материал долговечен декоративен. Никакая обработка ему не требуется. Используют сланец для облицовки снаружи и изнутри.

Более других ценятся малахит, оникс, яшма, опал, лазурит. Полудрагоценные камни в природе встречаются редко. Используют их для изготовления ювелирных украшений, небольших интерьерных предметов.

Источник: www.kakprosto.ru