2. Используя интернет-ресурсы, выясните, как икона Божией Матери (впоследствии Владимирская) связана со строительством княжеского дворца в Боголюбове и переносом столицы Суздальской земли во Владимир.

3. Пользуясь картой (с. 114) и текстом учебника, расскажите о событии, которое описано в «Слове о полку Игореве».

4. Соотнесите даты, отмеченные на ленте времени, и следующие события: 1) построен Георгиевский собор в Юрьевом монастыре в Новгороде; 2) Андрей Боголюбский построил Успенский собор во Владимире; 3) Всеволод Большое Гнездо закончил строительство Дмитриевского собора во Владимире; 4) Андрей Боголюбский построил храм Покрова на Нерли.

1. В документах представлены разные женские образы. Первый образ — незамужняя девушка. Как вы думаете, подруги или родственники девушки осудили бы её за то, что она первая обращается к парню?

2. Второй образ — жена, потерявшая мужа. Объясните, в чём трагедия женщины, написавшей письмо с просьбой о помощи.

Древнерусская архитектура. Каменное зодчество. Основные элементы и стили строительства храмов

3. Третий женский образ — замужняя женщина. Почему автор обращается к жене с помощью письма?

1. Какое государство возглавлял Фридрих Барбаросса?

2. О чём говорят дружественные отношения между владимиро-суздальским князем Андреем Боголюбским и императором Фридрихом I ?

Выберите ответ на главный вопрос урока. Свой выбор обоснуйте.

Обогатилась или обеднела древнерусская культура в период раздробленности?

А. Древнерусская культура сохранила свою общность, при этом в каждой земле она стала развиваться по-своему и поэтому значительно обогатилась.

Б. Политический распад привёл к разрушению единства русской культуры, культурному упадку и изоляции отдельных земель.

В. Единая христианская русская культура не успела сформироваться до периода раздробленности, это была культура отдельных частей восточнославянского мира.

Выберите ответ на главный вопрос главы. Свой выбор обоснуйте.

Что было характерно для русских земель в период раздробленности: развитие всех сторон жизни общества или застой и упадок?

А. Распад Древнерусского государства никак не отразился на жизни людей: в период раздробленности в политической жизни, хозяйстве и культуре ничего не менялось.

Б. Русские земли развивались по всем направлениям — от политики и экономики до общественных отношений и культуры; при этом раздробленность мешала объединять силы для отпора внешним врагам.

В. После распада Древнерусского государства успешно развивалась только Новгородская боярская республика, остальные земли переживали период политического ослабления и хозяйственного упадка.

1. В 1156 г. на Боровицком холме было построено укрепление общей протяжённостью около 850 м. Оно было окружено рвом шириной 16—18 м и глубиной не менее 5 м. Используя интернет-ресурсы, выясните, о какой крепости идёт речь. Из какого материала были построены крепостные стены? Чем было удобно месторасположение данной крепости?

Хранитель традиций «Наследие деревянного зодчества в Колывани» Новосибирск «Золотое кольцо» 2019

2. Летом 1808 г. крестьянка Ларионова нашла древний позолоченный шлем. Историки выяснили, что он принадлежал князю Ярославу Всеволодовичу, сыну Всеволода Большое Гнездо. На основании изученного материала предположите, на месте какого сражения был найден шлем. Что стало причиной усобицы между сыновьями князя Всеволода?

3. Главными товарами, которые новгородцы продавали в Европе в Средние века, были меха и воск. Наиболее ценные меха (соболя, куницы) считались штуками, иногда «сороками» (40 штук), а белки — сотнями, тысячами и даже бочками (в бочку входило до 12 тысяч шкурок). Немецкий купец Виттенборг продал за три года 65 тысяч шкурок белки. Сколько бочек беличьих шурок он купил у новгородцев?

4. Воск в старину отливали «кругами». Каждый «круг» был определённого веса (около 160 кг) и качества. На воске ставился оттиск — «Товар Божий». Предположите, что означали слова печати на круге воска.

Проверьте свою версию с помощью интернет-ресурсов.

Источник dzotvet.ruКак местные культурные традиции повлияли на каменное строительство

§ 15. Искусство древней Руси

Как развивались древнерусские архитектура и живопись? Каково значение наследия древнерусского искусства для современных людей?

1. Архитектура. Большинство зданий на Руси строилось из дерева. Дерево — материал недолговечный, поэтому ни одно из них не сохранилось до наших дней. Каменное строительство на Руси началось после принятия христианства, в конце X века. Собственных традиций каменного зодчества у русских мастеров не было, поэтому первые постройки из камня возводили приглашённые византийские мастера.

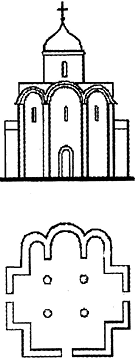

Прежде всего строились церкви с заимствованной из Византии кресто ́ во-ку ́ польной формой храма. В плане такой храм представлял собой крест. Здание изнутри поддерживалось четырьмя столбами (столпами), а венчал его купол. В Византии существовал и другой, более древний тип храма — бази ́ лика . Базилика — это прямоугольное здание, внутри разделяющееся рядами колонн на коридоры — не ́ фы . На Руси базилики неизвестны, но они строились в Крыму, который входил тогда в состав Византийской империи.

Схема крестово-купольного храма

Ко многим храмам пристраивали специальные галереи, где хранились книги. Там же велось обучение грамоте, а прихожане обсуждали свои дела. Ведь храм для православного человека той эпохи был местом не только моления, но и общественной жизни.

Каменными строили княжеские дворцы и крепостные башни. Несмотря на то что Киев защищали земляные укрепления: рвы и валы, дополненные мощной дубовой стеной, — центральный вход в город охраняли сложенные из камня Золотые ворота с небольшой надвратной церковью Благовещения. Они были построены в 1030-х годах, но сохранились лишь частично. В наше время Золотые ворота были полностью реконструированы.

Золотые ворота в Киеве. Первая половина XI в. Реконструкция

Постепенно на Руси сложились собственные архитектурные школы.

Работая, древнерусские зодчие пользовались точными математическими расчётами, поэтому храмы так гармоничны и пропорциональны. Для строительства использовали широкий и плоский кирпич — пли ́ нфу , а на севере в ход шёл известняк. Плиты из него получались белокаменные.

Источник xn—-dtbhthpdbkkaet.xn--p1aiКаменная архитектура. Храмы, монастыри

Своеобразно культовое каменное зодчество Русского Севера. Первые постройки из камня: монастырские комплексы, храмы и колокольни были возведены на Соловецких островах в XVI в., когда Подвинье уже входило в состав Российского государства. Николокарельский и Сийский монастыри были возведены во второй половине 16-17 вв. Один из самых больших каменных храмов на Русском Севере — Спасо-Преображенский собор в Холмогорах был построен в 1691 году.

За несколько столетий на Русском Севере возникли выдающиеся памятники каменного зодчества. За каждым из них не один десяток лет ежедневной работы строителей. Документы сохранили имена некоторых строителей северных храмов и монастырей. Создателей ансамбля Спасо-Преображенского собора — зодчего Фёдора Стафурова и каменщика Белозёрова.

Стены Соловецкого кремля (1582-1596) были выстроены монахом Трифоном (в миру Терентий Григорьевич Кологривов, уроженец села Неноксы). Они надежно защитили монастырские храмы — Спасо-Преображенский собор и другие каменные церкви обители. Новгородские зодчие Игнатий Салка и Столыпа воздвигли Успенскую трапезную церковь (1552-1557). Возведение столь масштабных строений в короткие сроки говорит об опыте мастеров и участии в строительстве многих сотен каменщиков, кирпичников. Возможно, что мастера приглашались из разных мест, местные же жители учились каменному делу на стройках.

В городе Каргополе в начале 17 века были уже свои строители, о чем свидетельствуют документы того времени. В этом одном из древнейших городов России сохранились редчайшие по красоте памятники северного зодчества — белокаменные храмы.

Самый древний из сохранившихся до наших дней храмов — это собор Рождества Христова, ставший в свое время символом богатства и величия торгового города. Именно с его постройки в 1562 году начинается каменное строительство в Каргополе и складывается белокаменный облик города. Вслед за ним возводятся церковь Рождества Богородицы, церковь Благовещенья, составляя вместе с окружающими постройками, единый архитектурный ансамбль Новой Торговой площади. Для каргопольского зодчества характерно, что постройки непременно складывались в архитектурный ансамбль: возле одной церкви строилась другая, рядом с ней появлялась колокольня, и постепенно комплекс увеличивался, разрастался, сохраняя при этом целостность композиции. И сегодня, благодаря творениям архитектуры Каргополь сохраняет облик русского провинциального города конца XIX века.

Расцвет градостроительства и каменного зодчества в Сольвычегодске связано с именами Строгановых — именитых купцов, промышленников и меценатов. Первый каменный храм, в Сольвычегодске — Благовещенский собор был заложен в 1560 году Аникой Строгановым с сыновьями Яковом, Григорием и Семеном. Строительство длилось более двадцати лет. Почти одновременно со строительством Благовещенского собора в 1565 году Строгановы основывают Введенский монастырь. Комплекс монастырских строений расположился на берегу Соляного озера.

Для каменной архитектуры Севера вначале было характерно влияние традиций деревянного зодчества, но в ней также проявились и новые стилистические черты. Это и более мощные пропорции храмов, искусственное усиление их монументальности, контраст между гладью стен и относительно маленькими размерами окон, их наличниками, незначительный рельеф деталей и еще большее, чем в средней России, преобладание в них профилей, углублений в поверхности стен.

Строения каменного зодчества, также как и деревянные, время не щадило, они разрушались, исчезали, претерпевали изменения.

Сегодня объекты культурного наследия культового каменной архитектуры сохранились в Каргополе и Сольвычегодске, на Соловецких островах, в Онежском, Пинежском, Приморском, Холмогорском районах. Из многочисленных храмов Архангельска сохранились гарнизонная Троицкая церковь (1745 г.), Сурское подворье (1907 г.) и еще несколько памятников.

ИСТОЧНИКИ:

Барашков, Ю. А. Вы сказали «Архангельск»? / Ю. А. Барашков.- Архангельск: Издательство «М Арт», 2003.- 294 с.

Бартенев, И. А. Архитектурные памятники русского Севера / И. А. Бартенев, Б. Н. Федоров. — [М.;Л : Искусство, 1968]. — 259 с. : ил.

Гемп, К. П. Каргополь / К. П. Гемп. — Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1968. – 93 с.

Каменная архитектура Севера

в эпоху Древней Руси

Первые кирпичные храмы на Севере, «идеже в той земле от началу миру ничтоже бывало каменного от храмов, понеже земля удалела», появляются только в конце XV века. Это соборы на Вологодской земле — Спасо-Каменного монастыря на острове Кубенского озера (взорван в 1930-е), Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (1) и, наконец, Успенский Кирилло-Белозерского монастыря. Первый был возведен удельным князем Андреем Меньшим, братом царя Ивана III, второй — бывшим ростовским архиепископом Иосафом, третий — на монастырские средства. Все три собора располагались на главной дороге, ведущей к Белому морю из Москвы через Ростов Великий и Вологду.

Для их строительства были приглашены каменщики из Ростова Великого, так как перечисленные монастыри входили тогда в его епархию. Даже имя подмастерья, артель которого возводила Успенский собор, указывает на его происхождение — Прохор Ростовец. Тем не менее кирпич для строительства первого собора изготовляли в Твери, а белый камень, применявшийся только для декора, везли из-под Твери — от Старицы, с берега Волги.

Архитектура этих трех храмов почти прямо следует той, что известна нам по памятникам эпохи великокняжеской Москвы. Первые два собора — крестовокупольные, четырехстолпные, трехапсидные, стоящие на высоких подцерковьях, с трехчастным делением фасадов лопатками, и завершающиеся тремя ярусами кокошников, которые венчают большая глава в центре и малая над юго-восточным углом. Ферапонтовский собор с трех сторон окружает галерея. Лишь Успенский не имеет подцерковья, отчего по сравнению с другими храмами кажется более приземистым.

С московскими храмами северные соборы роднила не только общность типов, но и техника кладки (сочетание кирпича и белого камня), применение подпружных арок, использование орнаментальных поясов из поребрика, бегунца, впадин и терракотовых плиток (в ферапонтовском соборе такой декор сплошь покрывает западные закомары). К сказанному надо добавить ярусы кокошников, поднимающиеся над закомарами, утопленные в стену перспективные порталы с килевидными завершениями.

Другая группа кирпичных построек, относящаяся уже к следующему столетию, знаменует собой появление нового типа монастырских зданий: трапезных палат, объединенных с небольшими храмами.

Начало каменному строительству XVI в. положила церковь Введения, построенная в древнейшей части Кирилло-Белозерского монастыря. Ее восточный фасад трехгранный, напоминает алтарные прирубы в деревянных церквах, а лопатки, «ломающиеся» на гранях, похожи на аналогичные формы в столпообразных храмах Москвы той же эпохи. К церкви примыкает одностолпная трапезная, по своим размерам уступая лишь соловецкой, построенной тридцатью годами позднее. Их осевое взаиморасположение повторили аналогичные комплексы XVI в. в Ферапонтовом (2), Кирилло-Белозерском (3–4) и Спасо-Прилуцком монастырях под Вологдой.

Все перечисленные трапезные палаты возведены на подклетах, занятых погребами, хлебнями, поварнями и другими хозяйственными помещениями. С восточной стороны к трапезным примыкают церкви. Самая простая из них — Введенская в Спасо-Прилуцком монастыре. Ее стройный кубический объем завершается пирамидой килевидных кокошников, из которых вырастает луковичная глава.

Под кокошниками и по верху барабана — орнаментальный пояс. Остальные из названных церквей одновременно являются и звонницами, то есть относятся к типу «под колоколы». Сами же храмы бесстолпные, с внутристенными лестницами, ведущими к тому ярусу, где висели колокола. Барабан служил для них резонатором.

Лишь Успенская церковь Спасо-Каменного монастыря, в отличие от остальных, представляла собой восьмигранный столп. В проемах его верхнего яруса висели колокола. Однако главный отличительный признак всех этих церквей — отсутствие апсид.

Одновременно с трапезной церковью Архангела Гавриила в Кирилло-Белозерском монастыре (5) была построена и церковь Иоанна Предтечи на вклад великого князя Василия III, сделанный им во время поездки на богомолье в 1528 г. Ее двухглавие напоминает о подобном завершении соборов в Спасо-Каменном и Ферапонтовом монастырях. Интерьер, несмотря на четыре столпа, решен по зальному типу. В архитектуре этого храма проявилось влияние ордерной системы, что можно объяснить опосредованным воздействием итальянских мастеров, работавших в Москве в первые десятилетия XVI века.

Монастыри Белозерского края на протяжении всего столетия оставались основными центрами каменного строительства для всего русского Севера. Поблизости от них в 1544 г. строится Воскресенский собор Горицкого монастыря (6), а в 1552–1574 гг. Успенская церковь на посаде Белозерска.

Но если первый продолжил традицию монастырского строительства (наличие подклета, завершение четверика закомарами, под которыми проходит широкий орнаментальный пояс), то второй, также пятиглавый, трехапсидный и четырехстолпный, оказался далеким от нее. Стены белозерской церкви лишены декора, если не считать пояса из пятиугольных нишек на барабане, закомары имели пощипцовое покрытие, в юго-западном углу, «на полатех», размещался закрытый придел, а в северо-западном — часовая палатка. Все это, наряду с другими особенностями, говорит о том, что эта церковь должна быть включена в круг памятников новгородского зодчества.

И все же преобладающей остается московская ориентация, что доказывает архитектура Спасского собора Прилуцкого монастыря: высокий подклет, двухъярусная галерея, стены завершаются двумя ярусами закомар и пятью главами на световых барабанах.. Эту же линию продолжают и городские соборы.

Первый — Успенский в Великом Устюге (7), возведенный по царскому указу в 1554–1558 гг., – огромный пятиглавый и шестистолпный храм, коренным образом перестроенный в XVII и XVIII вв. Облик, близкий к первоначальному, сохранили Христорождественский собор в Каргополе (8) (1562) и Софийский в Вологде (9) (1568–1670). Эта группа храмов своим источником имела Успенский собор Московского Кремля, о чем свидетельствует не только пятиглавие, но и шестистолпность, и гладкие стены, лишенные декора, и полуциркульная форма закомар. Они сохранились в вологодском соборе, а вот были ли в каргопольском — вопрос: возможно, их разобрали после пожара 1765 года. Последний отличается еще и тем, что разделен на верхний теплый храм и нижний холодный, к тому же его облик обогатили приделы, крыльца и контрфорсы, появившиеся уже позднее — в XVII–XVIII вв.

Стремление повторить (разумеется, в понимании средневекового зодчего) московские образцы оставалось характерным для городских и монастырских соборов на Севере не только в XVI, но и в XVII столетии, о чем речь впереди. Еще Иван Грозный способствует этой тенденции, предоставляя денежные льготы для каменного строительства.

Так было в 1587 г. при начале строительства Троицкого собора в Антониево-Сийском монастыре, расположенном неподалеку от Северной Двины. В грамоте царя Федора Иоанновича особо оговорено, что он должен быть построен «в Воскресенскую меру, что в [Ново-]Девичьем монастыре, что у нас на Москве». Мало того, для «сийского каменного дела» из столицы на Двину послан мастер Захар.

Однако закончили собор через двадцать лет уже вологодские каменщики. Особенностью его архитектуры стало резкое выделение средней главы не только размерами, но и аркатурно–колончатым поясом. В прошлом фасады завершались закомарами.

Небольшую обособленную группу всего из двух храмов XVI в. составляют Спасо-Преображенский собор Соловецкого монастыря, возведенный по программе настоятеля — будущего митрополита Филиппа, и Благовещенский в Сольвычегодске (10), заложенный знаменитым промышленником Аникой Строгановым. Их пятиглавие, как и в рассмотренных выше храмах, происходит от общерусского кафедрала — Успенского собора.

Но в то же время они существенно отличаются от образца хотя бы своим двухстолпием, возникшим в результате появления к тому времени высокого иконостаса, полностью закрывшего восточные столпы, которые здесь превратились в стену. Это, в свою очередь, определило и необычное развитие основного объема по поперечной оси север — юг. Потому-то боковые фасады тут расчленены только на два прясла. Оба собора имеют высокий подклет, а сольвычегодский к тому же окружен двухэтажной галереей, а паперть соловецкого собора соединена переходами с трапезной церковью Успения Богородицы.

Своеобразно и пятиглавие этих соборов. В соловецком угловые главы венчают верхние приделы, соединенные друг с другом галереями, а средняя глава представляет собой усеченный восьмигранный конус, открытый внутрь храма — форма, близкая к шатровой (есть предположение, что первоначально барабан завершался деревянным шатром). В сольвычегодском барабаны глав также восьмигранные (существующие ныне переделаны, вероятно, в XVIII веке, когда позакомарное покрытие было заменено четырехскатным). Кроме того, оба храма роднит многопридельность: в первом было семь приделов, во втором — девять. Эта черта свидетельствует о влиянии композиционной структуры знаменитого московского собора Покрова на Рву (Василия Блаженного), а также о желании заказчиков представить храмы как пантеоны избранных святых, призванных прославлять и охранять: в первом случае монастырь, во втором — город и двор Строгановых.

Однако эти соборы в немалой степени и отличаются друг от друга. Сольвычегодский выглядит более нарядным благодаря орнаментальному поясу, проходящему под его закомарами, и арочным окнам, расположенным в нишах, а также перспективному порталу на западном фасаде. Соловецкий более суров: валунный ступенчатый цоколь, наклонные стены, имеющие толщину около пяти метров, угловые приделы, напоминающие башни, придают храму крепостной облик. Фасадный декор первого находит прямые аналоги в круге уже упоминавшихся построек Белозерского края и тяготеет к ростовской архитектурной школе, а второй — к новгородской, на что указывает хотя бы покрытие по кокошникам и щипцам. Предполагается, что Спасо-Преображенский собор был построен новгородским зодчим Игнатием Салкой (Столыпой), перед тем возводившим на Соловках монастырскую трапезную с церковью Успения.

Каменные укрепления на Севере в XVI в. возводились только дважды: вокруг Успенского монастыря вскоре после 1557 г. и вокруг Ивановского (11) после 1569 г. Вместе они позднее составили Кирилло-Белозерский монастырь. С 1582 по 1596 гг. на Соловках строится самая северная крепость Руси. Стены первого монастыря были сложены из кирпича, имели высоту около 5 м, два боевых яруса. Стены и башни были украшены лентами узорчатой кладки. Недостаточная высота и толщина участков стен вдоль Сиверского озера, проявившаяся в момент военной опасности в 1612–1614 гг., сделали необходимой их перестройку.

Расположенный между Святым озером и морской бухтой Благополучия, Соловецкий монастырь (см. «Искусство», № 10/2008. – Ред.) в плане представляет собой пятиугольник, углы которого закреплены сильно выдвинутыми вперед круглыми башнями. Их артиллерийские амбразуры, приспособления для тайных вылазов обеспечивали возможность ведения активной обороны, а своеобразие всей крепости придает кладка из крупного валунного камня. «Городовыми мастерами» здесь были вологодец Иван Михайлов и монах родом из Неноксы Трифон.

Итак, в XVI в. на Севере мы уже находим все основные типы каменных построек. Их архитектура тяготела, прежде всего, к ростово-московской школе, но отчасти и к новгородской. Теперь в крупнейших центрах появляются собственные артели каменщиков.

В начале XVII в. — в годы Смутного времени — каменное строительство прекращается по всей России и возобновляется лишь в 1640-е. Начало новому этапу на Севере положила московская артель каменщиков, построившая в 1638 г. в Сийском монастыре (12–15) Благовещенскую церковь с трапезной и келарской. Главным ее новшеством стал шатер на невысоком восьмерике — тип завершения, широко распространенный в северном деревянном зодчестве. Церковь имела двухчастный алтарь — случай редкий для каменной архитектуры и, наоборот, обычный для деревянной. Двум престолам соответствовали две декоративные главки, стоявшие над юго-восточным и северо-восточным углами четверика (ныне под кровлей сохранились лишь их постаменты).

(12)

План Антониево-Сийского монастыря

В это же время местные каменщики в Кирилло-Белозерском монастыре строят большие больничные палаты, состоящие из двух сводчатых помещений и сеней между ними. Их трехчастная структура опять-таки повторяла обычную планировку деревянных хором. Рядом с палатами в 1646 г. появилась церковь Евфимия с шатром, первоначально открытым внутрь. Образцом для сийского храма была, скорее всего, московская церковь Покрова Богородицы в Медведкове (16) (1634–1635), а для Кирилло-Белозерского — больничная церковь святого Зосимы и Савватея в Троицко-Сергиевой обители (17) (1635–1638), основные черты которой здесь повторили в уменьшенном и упрощенном виде (об этом говорит, в частности, такая индивидуальная деталь, как двойные кокошники у основания невысокого шатра).

После освящения Благовещенской церкви в 1644 г. Сийский монастырь начинает строительство храма-колокольни Трех Святителей — сложной ярусной постройки известного типа церкви «под колоколы», но теперь с шатровым завершением. Первые два яруса представляли собой четверик, окруженный двухэтажной галереей.

Выше — ярус звона, причем средние проемы на каждом фасаде были выше боковых, что обусловило восьмискатное покрытие яруса. Эти черты в известных столпообразных храмах Москвы и Новгорода не встречались. Их появление скорее всего можно объяснить попыткой воспроизвести в кирпиче формы ярусных деревянных храмов, как это было с шатровыми колокольнями типа восьмерик на четверике. Примером последних могут служить «чистые» колокольни Михайло-Архангельского (1653) и Троице-Гледенского (18) (1659–1690) монастырей Великого Устюга.

Знаменательно, что каменное строительство в Холмогорах архиепископ Афанасий (19), сподвижник Петра I, начал с колокольни того же типа (1683–1685). От вышеназванных последнюю отличало лишь обилие декора: под ярусом звона — пояс ширинок, на углах четверика — башенки, фасады расписаны «розными красками узорочно», а на двух из них имелись циферблаты, ибо колокольня служила одновременно и часовой башней.

Теперь все чаще строятся надвратные храмы. Впервые же два таких сооружения появились в Кирилло-Белозерском монастыре еще в предыдущем столетии, хотя сам тип был известен уже в глубокой древности, в домонгольскую пору. Необычное решение получили Святые ворота Ферапонтова монастыря (20) (1649): их верхний ярус образован двумя церквами, каждая из которых завершается шатром на низком восьмерике, причем шатры, как это становится обычным во второй половине XVII в., глухие и поставлены прямо на своды. Нижний ярус составляют два арочных проезда и караульные помещения.

Более традиционна надвратная Владимирская церковь Михайло-Архангельского монастыря (1682–1688) Великого Устюга: тут три арки ворот опираются на столбы-кубышки. Над ними — галерея-паперть, украшенная парапетом с ширинками. Над нею возвышается одноглавый и бесстолпный храм со сдвинутыми к центру тремя окнами.

Его объем увенчан тремя кокошниками на каждом фасаде — своего рода «воспоминание» о позакомарных завершениях. По своей нарядности эта церковь перекликается с находящейся неподалеку, «у торгу, на площади», церковью Вознесения (1648–1649), первым каменным храмом великоустюжского посада. Он, бесстолпный, с приделами, крыльцами, папертью и колокольней, имеет завершение в виде трех ярусов кокошников вперебежку, из пирамиды которых вырастают пять глав (все, кроме центральной, глухие). Вероятно, столичные мастера варьировали здесь приемы, известные им по московским церквам: Троицы в Никитниках (1628–1654) и Рождества Богородицы в Путинках (1649–1652). Живописную асимметрию в композицию вносит не только колокольня, но и примыкающая с запада паперть, а декоративность фасадов усиливают «муравленые» (с зеленой глазурью) и терракотовые изразцы.

Конец XVII века — время формирования местных школ в каменном зодчестве Севера. Одним из наиболее ярких примеров являются храмы Каргополя. Для белокаменных пятиглавых церквей Благовещения и Воскресенской характерно сочетание гладкой плоскости стен с нарядными наличниками и порталами, главное украшение которых — тонкие полуколонки, перехваченные бусинками. Точеные столбики, килевидные кокошники, вариации в использовании немногочисленных декоративных элементов, наконец, изящество пропорций позволили академику И.Э. Грабарю писать о «ничтожных, почти нищенских средствах», с помощью которых удается «достигнуть впечатления ошеломляющей нарядности».

Другая школа даже получила наименование по имени заказчика — крупнейшего промышленника и мецената Григория Дмитриевича Строганова, на средства которого возводится собор Введенского монастыря в Сольвычегодске (21). Для него характерна пышность фасадного декора, основанного на широком использовании ордерной системы, крупных полихромных изразцов и на сочетании белокаменных резных деталей с открытой кирпичной кладкой стен. Этот храм, как и Казанский, построенный в 1694 г. тем же Строгановым в Устюжне, типологически принадлежит к пятиглавым бесстолпным постройкам с тремя апсидами. Благодаря широким окнам были отлично освещены барочные иконостасы, деревянная позолоченная резьба которых перекликалась с архитектурным декором фасадов (во второй церкви первоначальный иконостас не сохранился). Связь архитектуры строгановских церквей с так называемым московским (или нарышкинским) барокко очевидна.

В отличие от названных выше памятников, монастырские соборы, которые продолжали строить в XVII в. на Севере, по-прежнему ориентируются на Успенский собор в Кремле. Они, как и в предыдущем столетии, отличаются монументальностью и суровостью. Таковы соборы Архангела Михаила в Великом Устюге, Успенский Трифонова монастыря в Хлынове (Вятке, ныне Киров), Спасо-Преображенский в Холмогорах (22), Михайло-Архангельский в Архангельске (23) (снесен в 1930-х). Все они пятиглавые, трехапсидные, нередко с приделами, подчеркнуто массивные и почти лишенные декора. Если первые храмы еще имели позакомарные завершения и световые барабаны, то у двух последних вместо закомар — развитый карниз и четырехскатная кровля.

ыше уже говорилось о том, что путь из Москвы через Вологду, Кирилло-Белозерский монастырь и Каргополь к Белому морю был главной сухопутной дорогой европейского Севера, вдоль которой и разворачивалось в первую очередь каменное строительство как в XVI, так и в XVII в. Однако по нему в глубь страны могло проникнуть и вражеское войско, как это уже случилось в годы Смутного времени. Наверное, поэтому здесь, на берегу реки Вологды, в Спасо-Прилуцком монастыре (24–28) начинается строительство пояса каменных стен и башен общей протяженностью в 900 м. Через десять лет, в 1654 г., севернее на том же пути Кирилло-Белозерский монастырь приступает к строительству Нового города, ибо его прежние укрепления, простоявшие около ста лет, уже устарели. Могучая крепость, возведенная по образцу Троицко-Сергиева монастыря, с высокими стенами (средняя высота 10 м), с трехъярусной системой бойниц (второй ярус представлял собой сводчатую галерею) с шестнадцатигранными башнями (высота с кровлей до 35–40 м) по углам и четырехгранными проездами в центре стен, стала выдающимся достижением русской военной архитектуры, полностью приспособленной для использования артиллерии в оборонительных целях. Об этом говорят не только размеры (протяженность 732 м), но и регулярность плана, конструкция башен как самостоятельных узлов обороны, обеспечение возможности перемещения защитников по боевому ходу вдоль всей крепости и др.

План Спасо-Прилуцкого монастыря:

1 – Спасский собор; 2 – соборная колокольня; 3 – Введенская церковь; 4 – трапезная; 5 – настоятельские кельи; 6 – галерея-переход; 7 – надвратная церковь Вознесения; 8 – колокольня; 9 – зимние настоятельские кельи; 10 – монастырские кладовые; 11 – летние настоятельские кельи; 12 – корпус братских келий; 13 – церковь Всех Святых; 14 – деревянная Успенская церковь; 15 – церковь Екатерины

После стен Соловецкого монастыря (общая протяженность 1084 м) это было второе по мощности каменное укрепление на Севере. Не случайно царь Алексей Михайлович отпустил для строительства «Нового города» огромную сумму, имея в виду возможности укрыться за его стенами в случае лихолетья, а также иметь главный форпост на торговых путях к Белому морю и базу в борьбе со Швецией за выход к Балтийскому морю.

В 1667 г., когда строительство в Кирилло-Белозерском монастыре шло полным ходом, в Архангельске, служившем тогда главными воротами Российского государства, начинается возведение первого каменного сооружения — комплекса Русского и Немецкого гостиных дворов, призванных соединить как торговую, так и военно-оборонительную функцию. Для этого царь указал девяти северным городам собрать деньги и прислать работных людей.

Строительством «по чертежу, каков прислал великий государь», руководил иноземный инженер Матис Ацин, а после его смерти московский подмастерье Дмитрий Старцев. Комплекс должен был стать огромным сооружением, вытянутым вдоль Северной Двины на 480 м и состоящим из двух гостиных дворов, между которыми располагается крепость. В центре речного фронта четырехугольная воротная башня (Орловская) с раскатом — верхней площадкой для установки пушек и смотровой вышкой. С внутренней стороны к стенам примыкали двухэтажные амбары, имевшие бойницы.

Сложенные из большемерного кирпича башни Гостиных дворов по вертикали членились тягами и аркатурными поясками по горизонтали. Более строгими выглядели стены. К 1684 г., когда строительство закончилось, Архангельск выдвинулся в число важнейших городов России, от которых прямо стало зависеть ее благосостояние.

Если не считать сходного по структуре, но значительно меньшего по размерам Гостиного двора в Новгороде (29), это был единственный в своем роде комплекс XVII в., объединивший оборону и торговлю. К сожалению, до наших дней сохранилась, да и то в перестроенном виде, лишь незначительная часть этого величественного сооружения.

Итак, с конца XV и вплоть до XVIII в. каменная архитектура Севера развивалась в русле общерусской. Однако на основе ростовской, московской и новгородской традиций здесь формируются собственные направления и школы, испытывавшие воздействие деревянного зодчества. За два с лишним века на огромных просторах Севера возникли выдающиеся памятники и целые ансамбли, вошедшие в золотой фонд древнерусского архитектурного наследия.

Алферова Г.В. Каргополь и Каргополье. — М., 1973.

Архитектурно-художественные памятники Соловецких островов // Под ред. Д.С. Лихачева. — М., 1980.

Бочаров Г.Н., Выголов В.П. Вологда. Кириллов. Ферапонтово. Белозерск. — М., 1979.

Бочаров Г.Н., Выголов В.П. Сольвычегодск. Великий Устюг. Тотьма. — М., 1983.

Брайцева О.И. Строгановские постройки рубежа XVII–XVIII вв. — М., 1977.

Косточкин В.В. Чердынь. Соликамск. Усолье. — М., 1988.

Кочетков И.А., Леликова О.В., Подъяпольский С.С. Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри. Архитектурные памятники. — М., 1994.

Мильчик М.И., Попова Л.Д. Первые ворота Российского государства. Очерки градостроительной и архитектурной истории Архангельска и Холмогор. — СПб, 2002.

Подъяпольский С.С. Архитектурные памятники Спасо-Каменного монастыря XV–XVI вв. // Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. — М., 1970.

Подъяпольский С.С. Каменное зодчество Кирилло-Белозерского монастыря в его отношении к строительству Троице-Сергиева монастыря // Древнерусское искусство. Художественные памятники русского Севера. — М., 1989.

Скопин В.В., Щенникова Л.А. Архитектурно-художественный ансамбль Соловецкого монастыря. — М., 1982.

Шильниковская В.П. Великий Устюг. Развитие архитектуры города до середины XIX в. — М., 1987.

Источник art.1sept.ru