Давно хотел и вот наконец сделал — обзор всех атомных станций России. Это популярный обзор станций глазами реакторщика, как минимум по образованию. Так что я постарался показать в чем технические и исторические особенности каждой из наших АЭС, какие реакторы на них работают или работали раньше, какие важные для отрасли технологии там осваивались. На многих из этих АЭС я был, поэтому иногда тут встречаются и личные впечатления и фотографии.

Помимо действующих АЭС я упомянул и те станции, которые уже остановлены, и те, что планировались, но так и не были реализованы, и те, которые могут появиться в ближайшие годы. Так что это обзор практически всех АЭС, которые когда-либо работали на территории России.

К сожалению, ЖЖ ограничивает размер поста, поэтому исходная моя статья, написанная для блога компании Itsoft, целиком сюда не влезает. Полностью она доступна у меня на Хабре (ссылка). Под катом выложу лишь описание первых 8 станций.

Ну или вы можете посмотреть подробную видеоверсию, которую я традиционно сделал для своего youtube-канала про атомную энергетику (подписывайтесь на него, кстати!). Видеоверсия получилась даже более наглядной чем статья, т.к. в ней на порядок больше визуального материала. И это видео уже стало один из самых популярных на канале, так что рекомендую)

Где в России построят новые АЭС

Ну а под катом — первые несколько АЭС.

01. Обнинская АЭС. Первая АЭС

Начнем с самой первой АЭС в мире. Она заработала в июне 1954 г в Обнинске, недалеко от Москвы. Ее мощность была всего 5 МВт, что по современным меркам даже не мини, а микро-АЭС. Это в 200-250 раз меньше, чем мощность современного энергоблока АЭС. Тем не менее, это была первая полноценная атомная станция, которая выдавала электроэнергию в сеть.

В США за несколько лет до этого уже получали электроэнергию от экспериментального реактора, но в еще меньшем количестве и она шла на собственные нужды этой установки, а не в общую сеть. Подробнее я про это писал в отдельной статье. Так что для желающих померяться кто был первым в тех или иных достижениях, вопрос атомного электричества дает почву для дискуссий, но мы не из их числа. Все же первая крупная АЭС, выдающая электричество в сеть, была построена именно в Обнинске.

Пульт управления Первой АЭС. Фото автора.

Сам реактор Первой АЭС был спроектирован на основе промышленных реакторов для наработки оружейного плутония — начинки для ядерного оружия. Это тоже канальный водо-графитовый реактор. Т.е. его активная зона состоит из графитовой кладки, в которой сооружены каналы, в эти каналы установлено топливо и по ним же прокачивается вода для отвода тепла. Графит выступает как замедлитель нейтронов, что необходимо для протекания цепной реакции деления, а вода как теплоноситель.

Схема реактора первой АЭС

Энергетический реактор для АЭС и промышленный реактор для наработки плутония на самом деле серьезно отличаются. Во-первых, важное отличие в тепловой схеме – в энергетическом реакторе вода в каналах должна нагреваться до более высокой температуры, чтобы в итоге создавать пар высокого давления, который сможет крутить турбину. Первая АЭС работала по двухконтурной схеме, т.е. вода первого контура нагревалась, передавала тепло воде второго контура, которая уже кипела и этот пар шел на турбину. При этом все таки турбину на первую АЭС поставили не очень мощную, а КПД станции был менее 20%, что примерно в полтора-два раза ниже, чем у современных АЭС.

Второе важное отличие энергетического реактора от промышленного – топливо. В реакторе для наработки плутония топливо находится в активной зоне всего несколько недель, чтобы образовалось нужное соотношение новых изотопов плутония. По сути через реактор прогоняется огромное количество топлива, выступающего как сырье. В энергетическом же реакторе топливо должно работать как можно дольше – в современных реакторах оно находится в активной зоне реактора по 4-5 лет. И в нем должно делиться как можно больше атомов, чтобы вырабатывать как можно больше энергии, т.е. у него должна быть большая глубина выгорания.

Все это нужно для улучшения экономических показателей электростанции. При этом топливо не должно разрушаться. Так что создание топлива именно для АЭС отличается от топлива промышленных реакторов — это отдельная сложная задача, которую приходилось решать для Первой АЭС.

Интересно, что внешне Обнинская АЭС совершенно не похожа на современные АЭС. С виду это простое трехэтажное административное здание, ну разве что труба на заднем фоне выдает его промышленное назначение. Здание, в котором располагается реактор и турбина вообще расположены через дорогу друг от друга. С одной стороны, это было сделано из соображений секретности, хотя объект в итоге стал статусным и его потом посещали многие делегации, в том числе иностранные. С другой стороны, конечно, современные АЭС строятся совсем по другим правилам и требованиям, и там гораздо больше мощных защитных сооружений, призванных защитить как саму АЭС от внешних воздействий, так и окружающую среду от последствий возможных аварий.

Первая АЭС проработала почти 48 лет, дала много новых знаний и позволила обучить огромное количество специалистов. Она была остановлена в 2002 году. Ядерного топлива и радиоактивных материалов на ней уже нет. Сейчас она признана объектом культурного наследия России, на ее базе создан музей.

Я был в этом музее и рекомендую его посетить всем, кто интересуется историей науки и техники, особенно атомной. Она находится на территории Физико-энергетического института и там можно узнать не только про первую АЭС, но и про другие работы ФЭИ.

02. Сибирская АЭС. Даже две

Сибирская АЭС

Следующая АЭС на территории России, которая уже тоже не работает – это малоизвестная широкой публике Сибирская АЭС. Сейчас практически все АЭС в Росси находятся в Европейской части, но был период в 60-е, когда основное атомное электричество в СССР вырабатывалось в Сибири. Сибирская АЭС находилась на площадке Сибирского химического комбината (СХК) в г. Северск Томской области. Это был закрытый комбинат по наработке оружейного плутония, он и сейчас работает, но занимается уже другими задачами. Несмотря на секретность, фильм о Сибирской АЭС показали в 1958 году на Женевской конференции по мирному использованию атомной энергии.

На тот момент она была одной из мощнейших АЭС мира – первый энергоблок имел мощность 100 МВт. В дальнейшем на ней работали 4 реактора, а суммарная мощность выросла до 600 МВт.

Промышленные реакторы СХК были двойного и даже тройного назначения. Т.е. они нарабатывали плутоний, но их спроектировали уже так, что они позволяли вырабатывать электроэнергию и давать тепло для отопления Северска и Томска. С окончанием программы наработки плутония был остановлен и последний реактор станции, в 2008 году.

Один из реакторов СХК. Фото: Страна Росатом

На другом сибирском комбинате по наработке оружейного плутония, Горно-химическом комбинате, в Железногорске, с 1964 по 2010 год тоже работал двухцелевой реактор АДЭ-2. Хотя, как таковой отдельной АЭС его не называли. Но по сути это была третья атомная станция тепло- и электроснабжения в СССР, причем единственная – подземная, т.к. сам комбинат ГХК размещался в горной выработке под землей. Подробнее про отечественные промышленные реакторы я писал отдельную статью.

Кстати, АЭС двойного назначения – это не чисто советская выдумка. Первая такая «двойная» АЭС заработала в Великобритании на два года раньше Сибирской АЭС. Это АЭС Колдер Холл — первая АЭС в Великобритании и на Западе вообще, работавшая на атомном комбинате Селлафилд, где производили оружейный плутоний. В далеком 1956 году ее открывала молодая Елизавета II.

Елизавета II на открытии первой АЭС Великобритании — Колдер Холл (двойного назначения)

1. Белоярская АЭС. Дважды первопроходец

Итак, теперь давайте перейдем к действующим АЭС. Первая из них – это Белоярская АЭС, в 20 км от которой я живу. Это моя любимая АЭС, на которой я бывал уже много раз. После Обнинской, это была первая крупная гражданская АЭС, т.е. не двойного назначения и не на территории ядерного комбината.

Она построена именно для выработки электроэнергии и тепла и не применялась для наработки плутония. Ее топливо даже не перерабатывали, о чем у меня, как ни странно, тоже есть отдельная статья.

АЭС заработала в 1964 году. Суммарная мощность двух реакторов первой очереди станции составила 300 МВт. Эти реакторы назывались АМБ, что расшифровывается как «Атом Мирный Большой», что и отражает их назначение. Это тоже канальные уран-графитовые реакторы, но уже улучшенной конструкции. На них пытались повысить КПД за счет дополнительного перегрева пара.

Те. кроме каналов с топливом и водой, которая отводила тепло от активной зоны, по некоторым каналам через реактор дополнительно заново пропускали пар перед его отправкой на турбину для повышения его давления, чтобы улучшить КПД всей установки. Первый энергоблок мощностью 100 МВт работал по двухконтурной схеме. Второй энергоблок работал уже по упрощенной одноконтурной схеме, где пар вырабатывался прямо в первом контуре реактора, затем еще раз подогревался в реакторе и затем шел на турбину, его мощность была уже 200 МВт. В дальнейшем такая одноконтурная схема, пусть и без перегрева пара, ляжет в основу мощных реакторов РБМК. КПД первой очереди Белоярской АЭС достигал 37%, и это на несколько процентов больше, чем у многих современных АЭС.

Реакторы первой очереди выработали свой ресурс и были остановлены к 1989 году. Сейчас на АЭС работают два новых реактора с совершенно иной конструкцией – это реакторы на быстрых нейтронах.

Энергоблоки Белоярской АЭС. Инфографика автора

С 1980 года на Белоярской АЭС работает реактор БН-600, а с 2015 года – БН-800. 600 и 800 – это проектная электрическая мощность этих реакторов, хотя по факту она увеличена почти на 10%. Это единственные в мире на текущий момент энергетические реакторы АЭС на быстрых нейтронах. Благодаря им, хотя были и другие меньшей мощности, у нашей страны накоплен самый большой опыт эксплуатации быстрых реакторов, которые могут составить основу или существенную долю атомной энергетики в будущем. Им, конечно, надо посвятить отдельные статьи и видео.

Скажу лишь о главной особенности. Это реакторы, в которых основное деление тяжелых ядер идет быстрыми нейтронами, частично о том что это такое я рассказывал в прошлой статье про реакторы со спектральным регулированием. Быстрые реакторы позволяют вовлекать в топливный цикл не только уран-235, которого в природном уране всего 0,7%, но и основной изотоп уран-238, которого там более 99%.

Они же позволяют замыкать топливный цикл, используя в качестве топлива то, что выгружается из других реакторов. БН-800 уже переводится на полную загрузку МОКС-топливом, не требующем добычи природного урана. Оно изготавливается из плутония, выделенного из отработавшего топлива других реакторов, и из запасов отвального обедненного урана.

Про обедненный отвальный уран и МОКС-топливо у меня тоже есть отдельная статья, и даже целый цикл статей, если говорить в целом о проблеме обедненного гексафторида урана, который к нам периодически завозят из-за границы под шум антиядерных экологических активистов.

Реактор БН-800

Белоярская АЭС долгое время была единственной станцией в нашей стране, на которой работали реакторы разных типов – канальные уран-графитовые АМБ и быстрые натриевые БН. Сейчас к такой станции можно отнести Ленинградскую АЭС, т.к. там одновременно работают и РБМК и ВВЭР, но мы до этого дойдем.

2. Нововоронежская АЭС. Сухопутная колыбель ВВЭР

Нововоронежская АЭС — вид с пруда-охладителя ночью

Как и Белоярская АЭС, это одна из старейших АЭС страны. Первый ее энергоблок заработал в том же 1964 году, всего через полгода после пуска АМБ-1. Но в отличии Белоярской АЭС, где отрабатывали технологию канальных уран-графитовых реакторов с ядерным перегревом пара, а затем технологии быстрых реакторов, в Нововоронеже занимались и занимаются освоением другого направления – водо-водяных реакторов. Здесь были построены все первые, головные блоки энергетических реакторов ВВЭР мощностью от 210 МВт, 440, 1000 и сейчас 1200. Всего на этой АЭС построено 7 энергоблоков – максимальное количество на российских АЭС.

Первый в мире энергоблок с ВВЭР-1000 на Нововоронежской АЭС

В настоящее время из них работают 4. Это один ВВЭР-440, один ВВЭР-1000 и два первых в нашей стране и мире ВВЭР-1200. Получается, что каждый из этих реакторов – самый первый в своем роде. В том числе и нынешний флагманский продукт отечественной атомной промышленности – энергоблок с реактором ВВЭР-1200, которые активно приходят на замену старых блоков на АЭС в России и строится для зарубежных заказчиков. В России их уже построено 4, и в разной стадии строительства за рубежом еще более 10 штук.

Первые в мире и нашей стране два ВВЭР-1200 на Нововоронежской АЭС

Подробно про водо-водяные реакторы я рассказывал в прошлой статье про Кольскую АЭС. Коротко повторю, что эти реакторы отличаются от канальных графитовых тем что в них нет ни графитовой кладки, ни каналов. Это более компактные реакторы, топливо которых находится внутри прочного толстостенного металлического корпуса.

Водо-водяной в названии реактора означает, что вода выступает в нем и замедлителем нейтронов и теплоносителем, который отводит тепло от ядерного топлива. Это реакторы, работающие по двухконтурной схеме, т.е. вода в самом реакторе и первом контуре нагревается до большой температуры – более 300 градусов, но не кипит, т.к. находится при этом под давлением более 150 атмосфер (для чего мощный корпус и нужен). Тепло через теплообменник передается второму контуру, где уже вода кипит, пар идет на турбину, ну и дальше обычная схема. КПД таких установок около 32% и выше.

Такой же тип водо-водяных реакторов используется и на атомных подводных лодках в силу ряда преимуществ, в первую очередь более компактных размеров. Собственно, изначально он для них и разрабатывался, но потом вышел на сушу и прочно обосновался в мирной атомной энергетике. Сейчас это самый популярный тип реактора в мире. Более чем на 80% энергоблоках АЭС в мире работают водо-водяные реакторы под давлением.

3. Кольская АЭС. Первая за Полярным кругом

Кольская АЭС. Фото: Росатом

Самая первая и самая мощная АЭС, построенная за Полярным кругом. Я подробно рассказывал про нее в прошлой статье и видео. Отмечу тут, что это АЭС, которая состоит из четырех блоков средней мощности с реакторами ВВЭР-440. Такие в России работают только на упомянутой выше Нововоронежской АЭС. Это тоже одна из старейших АЭС – ее первый энергоблок работает с 1973 года, т.е. уже 48 лет.

В 2033 он будет остановлен, и это будет первый блок отечественной АЭС, который отработает 60 лет. На смену первой очереди АЭС к тому времени планируют построить два энергоблока ВВЭР-600С со спектральным регулированием – первые блоки такого типа в нашей стране. В целом — Кольская АЭС, это такая достаточно уникальная станция, работающая в условно изолированной небольшой энергостистеме, отсюда и набор нескольких небольших энергоблоков. Но есть и еще более изолированные АЭС.

4. Билибинская АЭС. Советская малая АЭС

Раз уж мы идем примерно в хронологическом порядке, и затронули тему крайнего севера, то следующая АЭС – Билибинская. Она еще чуть севернее Кольской АЭС, но не в Мурманской области, а на другой стороне России – на Чукотке. И примерно на полгода моложе Кольской АЭС. Ее первый блок заработал в 1974 году.

Билибинская АЭС

Всего эта АЭС состоит из четырех довольно уникальных энергоблоков. Это тоже канальные уран-графитовые реакторы, но специально разработанные для этой АЭС. Это реакторы ЭГП-6 — Энергетический Гетерогенный Петлевой реактор с 6-ю петлями циркуляции теплоносителя. Их электрическую мощность сократили всего до 12 МВт.

Но важное условие для работы на севере – они предназначены для выдачи тепла. Ведь эта АЭС проектировалась и строилась для работы в небольшой и изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме, в условиях суровой Арктики, для снабжения энергией горнорудных и золотодобывающих предприятий Чукотки. По сути это первая малая АЭС СССР.

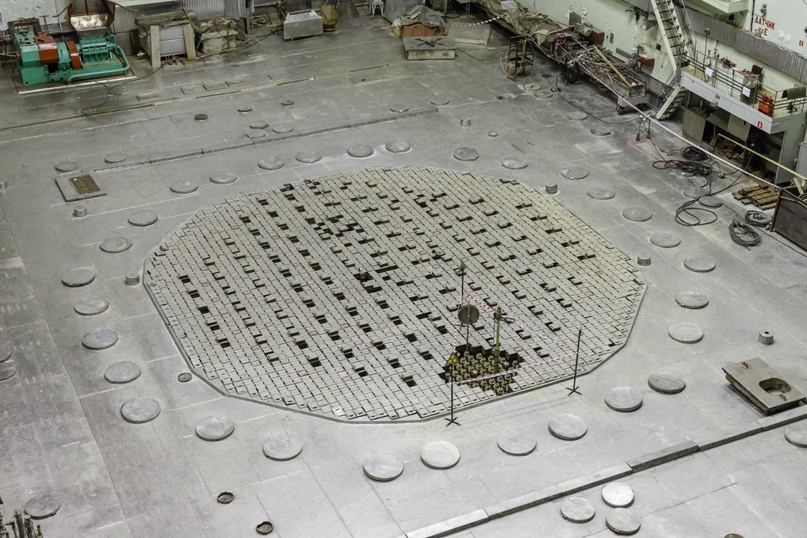

Центральный зал Билибинской АЭС с 4 реакторами ЭГП-6

Сама Билибинская АЭС в ближайшие годы будет выводиться из эксплуатации, первый блок уже остановлен в 2019 г. Поэтому суммарная текущая установленная электрическая мощность АЭС – 36 МВт. И ей на смену уже пришла современная малая АЭС.

5. ПАТЭС. Самая плавучая, самая северная

Понятно, что на замену одной уникальной по задачам и условиям работы АЭС – Билибинской, спустя полвека должна была прийти не менее уникальная установка, но созданная уже на основе других технологий. И она пришла, причем в прямом смысле – ее прибуксировали из Мурманска.

И с весны 2020 года уже принята в промышленную эксплуатацию первая плавучая АЭС, или точнее Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС), с головным плавучим энергоблоком (ПЭБ) под собственным именем «Академик Ломоносов». Это самая новая российская АЭС, работающая на новой площадке, в порту Певек. От нее до Билибинской АЭС более 240 км по прямой на северо-восток. Так что ПАТЭС ко всему прочему еще и самая северная АЭС мира.

ПАТЭС Академик Ломоносов в Певеке на Чукотке

Конструкционно это несамоходная баржа, пришвартованная к специальной береговой инфраструктуре для приема тепло и электроэнергии. На ее борту два энергоблока с двумя водо-водяными реакторами, построенными на базе тех, что работают на некоторых наших атомных ледоколах – КЛТ-40С. Суммарная электрическая мощность ПАТЭС – до 70 МВт, а тепловая – до 50 Гкал/ч. Она должна заменить не только выбывающую Билибинскую АЭС, но и угольную Чаунскую ТЭЦ, которой уже более 70 лет.

Автор на пульте управления ПАТЭС на базе Атомфлота в Мурманске в 2018, где на нее загружали ядерное топливо

Сейчас уже прорабатываются проекты оптимизированных ПАТЭС с новыми реакторами РИТМ-200 большей мощности, которые уже работают на атомном ледоколе нового поколения «Арктика». Планируется построить еще 5 плавучих АЭС для другого района Камчатки, а интерес к подобным плавучим АЭС проявляют разные регионы за рубежом. Но и конкуренты не дремлют. Планы по разработке и строительству плавучих АЭС есть у Китая и Южной Кореи.

Продолжение и полная статья — вот тут. Ну или в видео. Там можно будет узнать о 6 самых мощных наших АЭС с серийными гигаваттными блоками, о недостроенных и о планируемых к постройке в ближайшие годы АЭС.

Источник: engineering-ru.livejournal.com

Атомная энергетика России. От истоков до наших дней

История мирного использования атома начиналась в годы Второй мировой войны. В 1954 году в СССР усилиями советских ученых была открыта первая в мире атомная станция. Позже Россия станет одной из крупнейших атомных держав и будет вырабатывать почти 20% электроэнергетики страны на ядерных станциях.

Но до всего этого российские ученые бились над созданием технологий получения урана, строительством ядерного реактора и запуском ядерной бомбы. Как развивалась история российской атомной энергетики? Что такое АЭС России сегодня? Как выглядит современная карта АЭС России? Обо всем по порядку.

Эксперименты с атомом в довоенное время

В 1930х-1940х многие мировые ученые проводили фундаментальные радиохимические исследования, которые в будущем дали толчок возникновению атомных проектов.

- Обогащение урана-235

- Переработка урана-238

С середины 1939 года США, Германия и Англия засекретили свои исследования по получению чистого урана и делению его атомов от Советского Союза. Обстановка в мире накалялась, развитые страны стали работать над урановыми проектами независимо друг от друга. С началом Второй мировой исследования ядерных реакций прекратили. Они возобновились осенью 1942го.

СССР и атомная бомба

С 1942го года в мире началась большая гонка – кто первым изобретет атомную бомбу. Конкурировали Германия, США и Советский Союз. Первыми к финишу пришли в США.

В августе 1945го весь мир увидел атомное оружие в действии. Жертвами показательного выступления стали японские города Хиросима и Нагасаки.

Через 14 дней после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки лично Сталиным был подписан указ о создании Специального комитета для руководства всеми работами по использованию атомной энергии. Начальником комитета назначили Лаврентия Берию. Спец. комитет имел неограниченные возможности по привлечению любых ученых из любых отраслей науки для создания ядерного оружия.

Многие ученые, задействованные в атомном проекте СССР, были отозваны из эвакуаций, некоторые демобилизованы из Красной армии, часть исследователей была привезена из послевоенной Германии.

Советская разведка доносила, что в планах США – нанести «пробные» ядерные удары и на территорию Советского Союза. Было ли это правдой, точно никто не скажет, но команде Игоря Курчатова, занимающегося исследованиями атомных реакций, очень настоятельно рекомендовали поторопиться и наконец-то дать в руки СССР атомную бомбу.

В 1946 году в СССР под руководством И. Курчатова был запущен первый в Евразии ядерный реактор, назвали его Ф-1. В нем советские ученые смогли наблюдать первую цепную реакцию распада.

Интересно, что Ф-1 состоял из больших графитовых блоков, которые в реакторе играли роль замедлителя. Для строительства реактора потребовалось 430 тонн чистого графита.

Налаживать производство графитовых блоков предстояло одному из Подмосковных заводов, который раньше занимался изготовлением совсем других деталей из совсем другого материала. Как тогда часто было, «Партия сказала – надо, комсомол ответил – есть!» — завод отпирался недолго и быстро переключился на производство блоков для ядерного реактора.

29 августа 1949 года погоня СССР за ядерным оружием успешно закончилась. Взрывали бомбу на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Если США скидывали ядерное оружие на вражескую Японию, то в СССР пострадали мирные, и слабо относящиеся к атомной промышленности, казахи. Взрыв был гораздо слабее, чем в Хиросиме и Нагасаки, но пару десятков лет последствия ядерной волны давали о себе знать.

Руководители страны советов вздохнули свободно. Наличие ядерного оружия обеспечивало безопасность и целостность страны. Можно было заняться другими важными делами вроде атомной электроэнергетики.

Мирный атом в СССР

В мае 1950 года постановлением правительства СССР начинается сооружение в секретной лаборатории «В» опытной энергетической установки.

Первая АЭС СССР и всего мира заработала в Обнинске в 1954 году.

В 1958 году советские ученые сконструировали первую атомную подводную лодку в СССР.

В 1959 году в СССР было пущено на воду первое в мире гражданское судно с атомной энергетической установкой — атомный ледокол «Ленин».

Кто работал над первыми атомными проектами в СССР?

Радиевый институт, сегодня АО «Радиевый институт имени В. Г. Хлопина». В довоенное время в этом учреждении велись масштабные радиохимические исследования. Здесь открывали принципы деления атомов радиоактивных веществ, работали над способами добычи урана и плутония.

Курчатовский институт или Институт атомной энергии – место, где зародилась атомная энергетика не только России, но и всего мира. Когда-то он был секретной лабораторией, сегодня – это национальный исследовательский центр с мировым именем. Научные открытия атомного реактора, атомной бомбы и первой в мире АЭС принадлежали Курчатовской лаборатории.

НИИхиммаш – научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения. Сегодня в институте конструируют практически все: от космических летательных аппаратов до водоочистных сооружений. Первую в мире атомную станцию разработали и «собрали» именно конструкторы НИИхиммаш.

Отдельно стоит упомянуть ИФП – институт физических проблем. Наравне с НИИхиммаш его разработчики получили задание представить эскизы первой АЭС, к сожалению, ученые этого института вовремя с работой не справились. Если бы проект ИФП был утвержден, то вместо графито-водного ядерного реактора в первой АЭС СССР стоял бы реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем.

Первая АЭС мира, Обнинская, имела мощность всего 5МВт.

Для сравнения, японская АЭС Касивадзаки-Карива сегодня дает больше 8 тысяч МВт электроэнергии.

Конструкторы вспоминают, что цифра в 5МВт была выбрана отчасти благодаря случайности. В то время на Московской государственной электрической станции стоял турбогенератор такой мощности. Его списали и направили в Обнинск, где шли работы по конструированию первой в мире АЭС, Обнинской. Конструкторы приняли аппарат и решили «ввести» его в дело.

Ученые СССР, работавшие в атомной энергетике

Над тем, чтобы создать первый в СССР ядерный реактор и атомную бомбу, первую в мире атомную станцию и советскую атомную подводную лодку работали лучшие умы Советского Союза. Кто они, люди, которые подарили нам атомную энергетику?

Игорь Васильевич Курчатов – считается «отцом атомной бомбы» и создателем множества научных открытий в области изучения атомов радиоактивных веществ. В конце 1940х Курчатов лично убедил Сталина в необходимости использовать атом в мирных целях. После этой встречи были подписаны около 60ти документов по развитию атомных исследований.

Зинаида Васильевна Ершова – «Мадам Кюри Советского Союза». Под руководством Курчатова смогла получить карбид урана и металлический уран. Интересно то, что в военное время Ершова находилась в эвакуации в Казахстане, добровольно — принудительно ее доставили в Москву «для работы по специальности».

Николай Антонович Доллежаль – главный конструктор реактора первой в мире АЭС. Возглавлял НИИхиммаш, ученые которого были привлечены к атомному проекту. Кроме того, Доллежаль возглавлял разработку энергетических реакторов для корабельных установок. Принимал участие в проектировании первой в СССР атомной бомбы.

Борис Григорьевич Дубовский – занимался проблемами радиационного облучения и безопасности АЭС. Изготовил первый дозиметр – прибор, для измерения дозы ионизирующего излучения. Участвовал в конструировании и запуске множества советских ядерных реакторов.

Интересно, что запуск Обнинской АЭС Игорь Курчатов отложил на 6 дней из-за того, что Дубовский улетел в Харьков и не мог вовремя вернуться в Россию.

Атомная энергетика России

После распада Советского Союза в 1991 году на территории России находились 28 энергоблоков, общая мощность которых превышала 20 тысяч МВт. За время с 1991 по 2015 годы АЭС России на карте страны получили в эксплуатацию еще 7 ядерных реакторов общей мощностью почти 7 тысяч МВт. В то же время после 2000х остановили работу Обнинской и Сибирской АЭС из-за окончания срока их эксплуатации.

Сегодня АЭС на карте России – это десять атомных станций, большинство из которых были открыты во времена Советского Союза и дополнены новыми реакторами уже в независимое время.

Карта АЭС России включает в себя 10 работающих атомных станций.

Действующие атомные станции в России – Балаковская, Белоярская, Билибинская, Калининская, Кольская, Курская, Ленинградская, Нововоронежская, Ростовская, Смоленская.

На десяти АЭС России эксплуатируются 34 энергоблока общей мощностью 26 240 МВт. А именно:

- 18 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные реакторы), из них 11 реакторов ВВЭР–1000 и 6 атомных реакторов ВВЭР–440.

- 15 энергоблоков с канальными реакторами, 11 энергоблоков с реакторами типа РБМК–1000 (водо-водяные кипящие реакторы) и 4 энергоблока с реакторами типа ЭГП–6 (графито — водные реакторы).

- 1 энергоблок с реактором на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением, БН–600.

Долгое время БН-600 был единственным реактором в мире, работающим на быстрых нейтронах. Этот реактор работает на уране-238, что экономит деньги на обогащении урана-235, кроме того, он способен работать на так называемом «отвальном уране», то есть остатках отработанного урана из привычных реакторов на медленных нейтронах.

Реактор БН-600 работает на Белоярской АЭС России. Он был запущен в 1980 году. В апреле 2010 года было выдано разрешение на продление его эксплуатации до 2020 года.

Атомные станции России на карте страны сосредоточены в основном на северо-западе. Карта АЭС России сегодня выглядит так:

Атомные станции России производят около 18.6% от всей электроэнергетики страны. При этом в Европейской части России доля атомной электроэнергии – около 30%, на Северо-Западе страны и того больше – 37%.

Вклад АЭС России в мировую атомную энергетику – 6%. Для сравнения, в США производят 26% от мировой атомной энергетики, во Франции – 17%, в Японии – 12%. В Китае 4%. Россия в этом рейтинге на четвертом месте.

Атомные станции России, карта мировых АЭС.

Кроме проектирования и строительства ядерных реакторов в России ведется добыча и переработка урановых руд. Таким образом, АЭС в России получают местное урановое топливо. Расскажет о том, чем «питаются» АЭС России карта добычи российского урана.

Строительство АЭС России

Сегодня активно ведется строительство АЭС в России. В РФ конструируют 10 новых энергоблоков, в том числе один плавучий ядерный реактор «Академик Ломоносов», который планируется запустить в ближайший год.

В 2016 на плавучем ядерном реакторе начались швартовные испытания, закончить их планируют к октябрю 2017 года. Работать первая в мире плавучая атомная станция будет в городе Певек Чукотского автономного округа.

Карта атомных станций России пополнится новыми реакторами на следующих АЭС: Балтийской, Белоярской-2 и Ростовской. На стадии строительства две АЭС России, которые впервые после распада Советского Союза строятся «с нуля» — это Нововоронежская АЭС-2 и Ленинградская АЭС-2.

Все проектные, конструкторские и строительные работы ведутся при наблюдении ВАО АЭС.

ВАО АЭС – Всемирная ассоциация операторов АЭС. В этой организации состоят все страны мира, так или иначе эксплуатирующие атомную энергетику.

Главная задача ВАО АЭС – обеспечение безопасности всех атомных станций мира. Представители этой ассоциации есть в каждой стране, в том числе и в РФ. Они проверяют атомные станции России на предмет безопасности и готовности к аварийным ситуациям.

ВАО АЭС была основана в 1989 году в Лондоне, как реакция на Чернобыльскую катастрофу 1986 года.

Всемирная ассоциация операторов АЭС подчеркивает, что является аполитичной и нефинансовой организацией.

Сегодня Россия находится на втором месте в мире по количеству строящихся энергоблоков. Опережает РФ только Китай, в котором на стадии строительства находятся 28 ядерных реакторов.

На карте мировых АЭС Россия занимает далеко не первое место, но зато множество стран мира обязаны РФ постройкой местных атомных станций и вводом их в эксплуатацию.

Российская атомная энергетика в других странах

Сегодня Россия располагает технологией атомной энергетики полного цикла. Это значит, что на территории РФ могут добывать урановую руду, преобразовывать ее в урановое топливо, «с нуля» создавать атомные станции, включая разработку и конструирование всех деталей АЭС и перерабатывать уже использованное ядерное топливо.

Российские АЭС в мире зарекомендовали себя как работоспособные и безопасные атомные станции. Многие страны, не имея на своих территориях нужных заводов, заказывают российским физикам-ядерщикам проектирование и строительство атомных энергоблоков.

АЭС России на карте других стран – это 80 ядерных реакторов, 30 из которых уже строятся в данный момент. Еще 52 реактора только планируется построить.

Международное атомное сотрудничество в России налажено с Китаем, Египтом, Индией, Словакией, Турцией, Чехией и многими другими странами. Международный атомный бизнес – это не только новые атомные станции России на карте других стран, — например, российские специалисты конструируют детали ядерных реакторов, помогают вводить их в эксплуатацию, обучают иностранный персонал работе на атомных станциях, оказывают помощь в утилизации уже отработанного ядерного топлива.

Станции, которые конструирует и строит Россия – АЭС безопасные и долговечные, работающие с применением новых компьютерных технологий. Все АЭС России, построенные в других странах, соответствуют требованиям МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергетике).

Современные атомные организации в России

10 АЭС на карте России – это сложная система, которой достаточно тяжело курировать и управлять. Какие организации занимаются атомной электроэнергетикой в России сегодня?

Росатом – российская государственная корпорация по атомной энергии, которая объединяет в себе более 400 предприятий и научных организаций, работающих в атомной промышленности. В том числе в нее в ходят:

- АО «Концерн Росэнергоатом» — с 1992 года за этой организацией закреплены все действующие и строящиеся АЭС в России. По сути, эта государственная компания занимается всем, что связано с АЭС РФ: выбором площадок для строительства, проектированием, строительством, вводом в эксплуатацию, снятием с эксплуатации и проч.

- Корпорация Атомэнергомаш – атомные станции России получают от Атомэнергомаша оборудование. Все основные детали реакторного отделения и машинного зала изготавливают предприятия этой корпорации. Оборудование, которое произвели на Атомэнергомаш установлено в 13% АЭС всего мира.

- РАДОН — Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды (г. Сергиев — Посад). Вся работа, связанная с радиоактивными отходами ложится на плечи этого предприятия – транспортировка, переработка и хранение. Также ведутся исследования по повышению безопасности АЭС в России, карта работ предприятия РАДОН охватывает не только АЭС России, но станции других стран мира.

- АО «ТВЭЛ» – топливная компания. Они производят все ТВЭЛы и ТВС для российских реакторов и международных атомных проектов. На топливе «ТВЭЛ» сегодня работают все атомные станции России и каждая шестая АЭС в мире.

Кроме промышленных предприятий существуют и множество НИИ, которые разрабатывают новые технологии и совершенствуют старые, изучают новые методы и проектируют новые АЭС в России. Вот только некоторые из них:

Источник: chernobylguide.com

Атомная энергетика России – локомотив для развития других отраслей

По уровню научно-технических разработок российская атомная энергетика является одной из лучших в мире. Предприятия имеют огромные возможности для решения повседневных или масштабных задач. Специалисты прогнозируют перспективное будущее в этой области, так как РФ имеет большие запасы руд для выработки энергии.

Краткая история развития атомной энергетики в России

Атомная отрасль берет свое начало со времен СССР, когда планировалось реализовать один из авторских проектов о создании взрывчатки из уранового вещества. Летом, в 1945 году благополучно прошло испытание атомное оружие в США, а в 1949 году на Семипалатинском полигоне впервые использовали ядерную бомбу РДС-1. Дальнейшее развитие атомной энергетики в России было следующим:

- 1953 год – применение взрывчатого устройства РДС-6с;

- 1954 год – запуск первой станции, строительством которой руководил известный профессор И.В. Курчатов;

- 1955 год – запуск реактора «БР-1», основанного на нейронах;

- 1957 год – создана подводная конструкция, называемая «проект К-3»;

- 1959 год – построен ледокол, получивший название «Ленин». Он имел мощную ядерную систему;

- 1980-е годы – начато конструирование Горьковской и Воронежской АЭС, способных повысить эффективность атомной энергии;

- 1990-е годы – введены в эксплуатацию три энергоблока;

- 1998 год – увеличение производства на 8 млрд. кВт*ч, введение в эксплуатацию нового блока на Волгодонской АЭС;

- 2008 год – выработка энергии АЭС составила почти 162 млрд. кВт*ч, что оказалось на 2% выше предыдущего периода;

- 2009-2011 год – рост производительности АЭС по отношению к предыдущему году на 0,6%, 0,5% и 1,7% соответственно;

- 2015 год – Ростовская АЭС получила дополнительно 25% мощности на 3-м энергоблоке.

Научно-производственные коллективы трудились много лет для достижения высокого уровня в атомном оружии, и останавливаться на достигнутом не собираются. Позже вы узнаете о перспективах в этой области до 2035 года.

Действующие АЭС в России: краткая характеристика

В настоящее время существует 10 действующих АЭС. Особенности каждой из них будут рассмотрены далее.

- Балаковская АЭС – является крупнейшим в России производителем электроэнергии. Неоднократно было получено звание «Лучшая АЭС». В ней используются четыре блока ВВЭР-100 с двухконтурной схемой. Они были внедрены еще 80-90-х годах. Оборудование имеет герметичную защиту с железобетонным слоем. Расположена Балаковская АЭС в Саратовской области, в 12.5 км от Балаково, на левом берегу Саратовского водохранилища.

- Белоярская АЭС им. И.В. Курчатова – первая крупная ядерная энергетическая станция в СССР. Она единственная, кто имеет энергоблоки разных типов:

- №1 и №2 с реактором АМБ;

- №3 с реактором БН-600.

Вырабатывает до 10% от общего объема электрической энергии. В настоящее время многие системы Свердловска находятся в режиме длительной консервации, а эксплуатируется только энергоблок БН-600. Белоярская АЭС расположена в г. Заречный.

- Билибинская АЭС – единственный источник, снабжающий теплом г. Билбино и имеющий мощность 48 МВт. Станция вырабатывает около 80% энергии и соответствует всем требованиям, предъявляемым к установке аппаратуры:

- максимальная простота эксплуатации;

- повышенная надежность работы;

- защита от механических повреждений;

- минимальный объем монтажных работ.

Система имеет важное преимущество: при неожиданном прерывании работы блока ей не наносится вред. Станция расположена в Чукотском автономном округе, в 4,5, расстояние до Анадыря – 610 км.

- Калининская АЭС. Благодаря удобному географическому расположению производит высоковольтную энергию. Мощность оборудования равна 4000 МВт. В состав входят очереди из энергетических блоков №1, №3 и №4. Применяются реакторные установки типа ВВЭР-1000.

- Кольская АЭС – первая отечественная станция, построенная за пределами полярного круга. Она включает в себя конструкции ВВЭР-440 проекта В-230 и В-213, благодаря чему вырабатывает энергию до 60%. Мощность устройства – 1760 Вт. В связи с небольшим спадом потребления ресурсов и ограничением транзита электроэнергии, устройства работают сейчас в режиме диспетчеризации. Рассматриваемая атомная станция расположена в Мурманской области, на берегу озера Имандра.

- Курская АЭС – важнейший узел Единой системы, обеспечивающий энергией большинство промышленных предприятий Курской области. Станция состоит из четырех блоков РБМК-1000 и имеет мощность 4 ГВт. Отличается тем, что в качестве теплоносителя применяется очищенная вода, которая циркулируется по определенной схеме. Сооружение находится в Курской области, на берегу реки Сейм (в районе г. Курчатов).

- Ленинградская АЭС – первая в России станция, имеющая мощнейшие реакторы РБМК-1000, а также мощность 3200 МВт. Она образована от компании ОАО «Концерн Росэнергоатом» и обеспечивает более 50% энергопотребления, создавая необходимый потенциал безопасности. Станция расположена в Ленинградской области на побережье финского залива (в районе города Сосновый бор).

- Нововоронежская АЭС – первая отечественная организация, имеющая реакторы ВВЭР. Она состоит из трех очередей: энергоблоки №1 (ВВЭР-210 и ВВЭР-365), №3, №4 (ВВЭР-440) и №5 (ВВЭР-1000). Каждый из них является головным. Мощность варьируется от 417 до 1000 мВт, в зависимости от типа устройства. Уровень снабжения электроэнергией составляет 85. Нововоронежская станция находится недалеко от Воронежа, на левой стороне Дона.

- На Юге России крупнейшей атомной электростанцией является Ростовская. Она производит до 40% энергии благодаря двум энергоблокам ВВЭР-1000 с мощностью 1000 мВт. Станция относится к числу унифицированных проектов, удовлетворяющих требования поточного производства. Она располагается в районе г. Волгодонск (Ростовская область) в 205 км от областного центра.

- Смоленская АЭС – крупная организация, способная ежегодно выдавать более 80% энергии благодаря трем блокам РБМК-1000. В 2010 году она была признана лучшей по культуре безопасности. Станция расположена в 150 километрах до Десногорска.

Каково состояние атомной энергетики сегодня?

Сегодня существует более 200 предприятий, специалисты которых не покладая рук трудятся над совершенством атомной энергетики России. Поэтому мы уверенно двигаемся вперед в этом направлении: разрабатываем новые модели реакторов и постепенно расширяем производство. Согласно мнению участников Всемирной ядерной ассоциации, сильная сторона России — развитие технологий на быстрых нейронах.

Российские технологии, многие из которых были разработаны компанией «Росатом», высоко ценятся за рубежом за относительно небольшую стоимость и безопасность. Следовательно, у нас достаточно высокий потенциал в атомной отрасли.

Зарубежным партнерам РФ оказывает множество услуг, касающихся рассматриваемой деятельности. К их числу относится:

- возведение атомных энергоблоков с учетом правил безопасности;

- поставка ядерного топлива;

- вывод использованных объектов;

- подготовка международных кадров;

- помощь в развитии научных работ и ядерной медицины.

Россия строит большое количество энергоблоков за границей. Успешно были такие проекты, как «Бушер» или «Куданкулам», созданные для иранской и индийской АЭС. Они позволили создавать чистые, безопасные и эффективные источники энергии.

Какие проблемы, связанные с атомной отраслью, возникали в России?

В 2011 году на строящейся ЛАЭС-2 произошел обвал металлических конструкций (вес около 1200 тонн). В ходе надзорной комиссии обнаружилась поставка несертифицированной арматуры, в связи с чем были приняты следующие меры:

- наложение штрафа на ЗАО «ГМЗ-Химмаш» в размере 30 тыс. руб.;

- выполнение расчетов и проведение работ, направленных на усиление арматуры.

По мнению Ростехнадзора, главной причиной нарушения является недостаточный уровень квалификации специалистов «ГМЗ-Химмаш». Слабое знание требований федеральных норм, технологий изготовления подобного оборудования и конструкторской документации привело к тому, что многие подобные организации лишились лицензий.

В Калининской АЭС повысился уровень тепловой мощности реакторов. Такое событие крайне нежелательно, так как появляется вероятность возникновения аварии с серьезными радиационными последствиями.

Многолетние исследования, проведенные в зарубежных странах, показали, что соседство с АЭС приводит к росту заболеваний лейкемией. По этой причине в России было множество отказов от эффективных, но очень опасных проектов.

Перспективы АЭС в России

Прогнозы дальнейшего использования атомной энергии противоречивы и неоднозначны. Большинство из них сходится к мнению, что к середине XXI века потребность возрастет в связи с неизбежным увеличением численности населения.

Министерство энергетики РФ сообщило энергетическую стратегию России на период до 2035 года (сведения поступили в 2014 году). Стратегическая цель атомной энергетики включает в себя:

- существенное улучшение топливного баланса;

- сбережение ценных и невозобновляемых ресурсов от нецелевого применения;

- решение проблем выбросов парниковых газов;

- повышение доли высокотехнологичных и наукоемких продуктов в экспорте;

- создание серийных атомных электростанций с реакторами на быстрых нейронах для воспроизводства энергии за счет собственной топливной базы;

- снижение цен на оптовом рынке в долгосрочной перспективе, позволяющее повысить конкурентоспособность российской экономики и увеличить скорость развития промышленности.

С учетом установленной стратегии, в дальнейшем предусматривается решить следующие задачи:

- улучшить схему производства, обращения и захоронения топливно-сырьевых ресурсов;

- развить целевые программы, обеспечивающие обновление, устойчивость и повышение эффективности имеющейся топливной базы;

- реализовать наиболее эффективные проекты с высоким уровнем безопасности и надежности;

- увеличить экспорт ядерных технологий.

Государственная поддержка массового производства атомных энергоблоков – основа благополучного продвижения товаров за рубеж и высокой репутации России на международном рынке.

Что препятствует развитию атомной энергетики в России?

Развитие атомной энергетики в РФ сталкивается с определенными трудностями. Вот основные из них:

- Безопасность. Важно сделать профессиональный вывод конструкции, имеющий надежную внутреннюю систему защиту. Это позволит избежать серьезных аварий по вине неопытных специалистов либо при совершении террористического нападения.

- Экономичность вырабатываемой энергии. При детальном изучении схемы финансирования атомной энергетики России обнаруживается, что строительство станции и безопасная работа обходятся дороже, чем стоимость энергии, вырабатываемой на угольных и даже газовых станциях. Следовательно, нужно искать варианты минимизации затрат без ущерба качества и безопасности.

- Снижение выпуска диоксида углерода. Уровень выброса вредных веществ АЭС намного выше электростанций с комбинированным циклом на природном газе. Чтобы избежать негативных последствий от глобального потепления климата на планете, необходимо построить не менее 85 атомных реакторов, уменьшающих выпуск диоксида углерода.

- Снятие с эксплуатации реакторов на АЭС. В настоящее время обостряется проблема по безопасной утилизации радиоактивных отходов. Приблизительно через 20 лет большинство реакторов выработают свои ресурсы. Их понадобится остановить, а отходы надо надежно утилизировать на длительный срок. Все это потребует немалых финансовых вложений.

- Опасность использования АЭС для распространения ядерного оружия. При обращении с отработавшим ядерным топливом нередко происходят серьезные сбои. В результате совершенных ошибок террористы могут создать множество грязных ядерных взрывных устройств. Предотвращение усиливающейся угрозы больших государственных затрат.

- Вложение средств не на развитие систем энергетики. При создании новых реакторов инвестиции не направляются на создание эффективных и менее опасных технологий. Рассматривая энергетическую стратегию, Правительство РФ не видит способов создать действительно экологичную и безопасную систему.

В России атомная энергетика является одним из важных секторов экономики. Успешная реализация разрабатываемых проектов способна помочь развить остальные отрасли, но для этого нужно приложить немало усилий.

Источник: madenergy.ru

Все атомные электростанции России

Важнейшей составляющей отечественной энергетической системы являются атомные станции России. Данное направление энергетики постоянно развивается и совершенствуется, а мощности оборудования постоянно растут. На это указывает и карта энергосистемы страны. Собственные разведанные запасы урана на территории России составляют примерно 615 тысяч тонн. Этого достаточно для решения задач совершенствования действующих электростанций и создания новых, более современных реакторов.

С чего начиналась ядерная энергетика

Первенец атомной энергетики был введен в строй еще во времена бывшего СССР – 27 июня 1954 года. В этот день впервые произвела ток Обнинская АЭС, которая расположена в населенном пункте Обнинск Калужской области. От нее берут свое начало все последующие атомные электростанции России.

Предысторией ее разработки и создания послужили испытания атомной бомбы, благополучно проведенные Советским Союзом во второй половине 1949 года. Тогда же были сделаны заключения о возможности применения гигантского потенциала энергии атомного ядра в интересах народного хозяйства. Через короткое время 16 мая 1950 года решением Совмина СССР определено начало экспериментов в данной области. Для этих целей необходимо было построить опытную реакторную установку, обладающей мощью в 5 мегаватт – совсем небольшой по современным меркам.

Первая в стране атомная электростанция создавалась на основе водяного реактора. Его конструкция включала в себя бериллиевый реакторный замедлитель, свинцово-висмутовую систему охлаждения, а для работы использовалось уран-бериллиевые виды топлива. Всеми работами руководил известный советский ученый И.В. Курчатов, а проектирование реактора осуществляла группа Н.А. Доллежаля.

Обнинская АЭС с момента пуска успешно функционировала в течение 48 лет, и лишь в 2002 году ее работа прекратилась по причине морального и физического старения. Научные данные, полученные при наблюдениях за рабочими процессами, позволили в начале 60-х годов прошлого века успешно построить и запустить Белоярскую АЭС начальной мощью 300 МВт. По своим показателям она соответствовала промышленному уровню. На данный момент на территории России работают 10 атомных электростанций, находящихся в различных регионах страны.

Балаковская АЭС

Ядерная энергетическая установка расположена в Саратовской области, неподалеку от населенного пункта Балаково. Ее составными частями являются 4 энергетических блока ВВЭР-1000, поэтапно вводимые в эксплуатацию в 1885, 1987, 1988 и 1993 годах. Она входит в число 4-х крупнейших атомных электростанций на территории Российской Федерации, которые отличает 4000 МВт выдаваемой мощности.

На протяжении годового периода Балаковская АЭС производит свыше 30 млрд кВт*ч электричества. Это количество составляет 25% во всем Приволжском федеральном округе и 20% от выработки всех российских станций этого типа.

Весь комплекс зданий и сооружений расположен на берегу Саратовского водохранилища, которое обеспечивает водой реакторных энергетических установок, использующих замкнутую схему охлаждения. Мелководная часть водоема, используемая для нужд станции, отсечена специальными дамбами.

Сооружение инженерных сетей и транспортных коммуникаций началось в 1977 году, а сама АЭС – в 1980 году. Конструктивно все оснащение Балаковской электростанции можно условно разделить на 2 части – реакторную и турбогенераторную. Все виды технологических систем управляются с использованием автоматической и измерительной аппаратуры.

Работа каждого энергоблока осуществляется по технологической схеме, состоящей из двух контуров.

- В состав 1-го контура входят водно-водяной реактор ВВЭР-1000 (тепловая мощность 3 тысячи МВт) и 4 охлаждающие петли, работающие в режиме циркуляции. По этим направлениям выполняется прокачка теплоносителя с повышенным давлением через зону активного действия. Вода, нагреваясь в реакторе, попадает по трубопроводам в парогенераторы.

- Другой контур блока считается нерадиоактивным. Его конструкция состоит из испарительной и водопитающей аппаратуры, турбоагрегата на 1000 МВт и обессоливающих приборов. В 1-м контуре жидкость остывает в парогенераторах, одновременно отдавая свои тепловые калории воде, циркулирующей во 2-м контуре. Вода внутри парогенератора преобразуется в пар и затем попадает внутрь турбоустановки, вызывающей вращательное движение электрического генератора.

По такой же схеме происходит строительство всех атомных электростанций и их дальнейшая работа.

Белоярская АЭС

Данная установка находится на территории Свердловской области в населенном пункте Заречный и считается второй в РФ электростанцией этого типа промышленного уровня. Она стала своеобразной преемницей Обнинской АЭС и носит имя И.В. Курчатова. Вплотную примыкает к берегу Белоярского искусственного водоема, используемого для забора охлаждающей жидкости.

Конструктивно объект скомпонован на основе 4-х энергетических блоков, последовательно вводимых в эксплуатацию через определенные промежутки времени. В двух из них использованы российские реакторы на основе тепловых нейтронов, а в двух остальных – реакторные установки с быстрыми нейтронами. Первые 2 энергоблока начали действовать в 1964 и 1967 годах, а после выработки ими рабочего ресурса, перестали эксплуатироваться в 1981 и 1989 годах.

На текущий момент в действующем виде находятся энергетические блоки №№ 3 и 4 (соответственно 600 и 880 МВт). Последняя установка, начавшая работу в 2016 году, завоевала первенство наиболее крупного промышленного реактора, действующего на основе быстрых нейтронов. Замкнутый цикл переработки ядерного топлива способствует минимизации продуктов с радиоактивным загрязнением и существенному расширению возможностей использования топлива для данной отрасли.

Из остановленных реакторов №№ 1 и2 топливо полностью удалено и хранится в специально оборудованных бассейнах, находящихся в этом же здании. Произведена остановка всех технических узлов, не участвующих в обеспечении безопасности объекта. Продолжается лишь действие вентиляционных систем, поддерживающих внутри помещений оптимальный микроклимат. Кроме того, постоянно действует аппаратура, осуществляющая радиационный контроль.

Билибинская АЭС

Данная электростанция считается наиболее северной из всех, находящихся в пределах Российской Федерации. Она расположена в Чукотском автономном округе возле населенного пункта Билибино, как и указано на карте. Общее количество элементов насчитывает четыре блока ЭГП-6 по 12 мегаватт каждый. Два из них приведены в рабочее состояние в 1974 году, а остальные – в 1975 и 1976 г.г. Конструкция электростанции позволяет вырабатывать не только электрическую, но и тепловую энергию.

Надобность в создании подобной АЭС возникла в 60-е годы 20-го века, в связи с активизацией добычи золота в указанном районе. С началом его развития потребность в электроэнергии значительно увеличилась. Однако традиционные электростанции построить было невозможно из-за сложностей с доставкой топлива. Большие расстояния не позволили включиться и в Единую энергетическую систему.

Поэтому в 1965 году на правительственном уровне решено строить атомную электростанцию, потребляющую не более 40 тонн специального радиоактивного топлива в год. За аналогичный период угля потребовалось бы гораздо больше – 200 тысяч тонн.

Сооружение АЭС было запланировано в суровых климатических условиях севера, на значительном удалении от коммуникаций и путей сообщения. В связи с этим, проект станции делался максимально простым, на основе металлоконструкций, а все составляющие объединялись в общий комплекс. Это позволило создать условия для поддержки одной и той же температуры внутри зданий в условиях суровой морозной зимы.

Монтажные работы начались в 1969 году, а уже в начальный период 1974 года 1-й энергоблок выдал электричество для Билибино и других населенных пунктов. Одновременно поселок был обеспечен теплом путем создания единой тепловой энергетической централи. До сегодняшнего дня Билибинская АЭС остается для чукотского региона наиболее эффективным источником энергии. По причине сокращения добычи золота, нагрузка на комплекс в последние годы заметно снизилась, что вызвало снижение производства электроэнергии.

Калининская АЭС

Условно включена в четверку самых больших АЭС на российской территории с показателем мощности 4 тысячи мегаватт.

Построена в северной части Тверской области возле населенного пункта Удомля. Располагающаяся прямо возле озера с одноименным названием, она не испытывает перебоев с охлаждающей жидкостью. Конструктивно состоит из 4-х энергетических блоков с реакторами ВВЭР-1000, по 1000 МВт. Они поэтапно вводились в действие в 1984, 1986, 2004 и 2011 годах.

По высоковольтным ЛЭП электричество передается в Тверь и другие большие города – Москву, Санкт-Петербург, Владимир. Такой широкий охват стал реально осуществим, благодаря удачному географическому положению установки.

Энергетические блоки, используемые в АЭС, относятся к самым эффективным и безопасным, что существенно улучшает производительность их работы. Оборудование станции постоянно модернизируется, позволяя увеличить производство электроэнергии и существенно продлить эксплуатационный ресурс энергоблоков. Так, в 2016 году на 3-м энергоблоке был заменен конденсатор турбины. На данных блока такая операция была проведена впервые и успешно завершилась. Калининская АЭС находится в хорошем техническом состоянии и может эксплуатироваться до 2038 года.

Кольская АЭС

Данная ядерная установка размещена в Мурманской области, неподалеку от населенного пункта Полярные Зори. Совсем рядом с объектом находится озеро Имандра. Показатель общей мощности атомной электростанции находится в пределах 5500 МВт, а величина электрической мощности – 1760 МВт. Сооружение состоит из 4-х энергетических блоков ВВЭР-440, которые последовательно вводились в строй в 1973, 1974, 1981 и 1984 г.г.

К основным узлам относится турбинная установка К-220-44-3 и генератор ТВВ-220-2АУЗ. Структурно вся электростанция разделена на две половины. В первой части сосредоточены блоки №№ 1 и 2 типа В-230, во второй – блоки №№ 3 и 4 типа В-213, конструктивно различающиеся между собой.

На 1 и 2 энергетических блоках с 1991 по 2005 годы проводилась широкомасштабная реконструкция. Техническое состояние было приведено в соответствие с правилами и нормами ядерной безопасности, а продолжительность работы объекта увеличилась на 15 лет. В 2006 году начал работать комплекс, перерабатывающий жидкие радиоактивные отходы.

Курская АЭС

Построена в Курской области, примыкает к берегу реки Сейм, в городе Курчатов, а точнее, в его окрестностях. Она тоже вошла в четверку наиболее мощных отечественных АЭС с производительностью в 4000 МВт и представляет собой крупнейший энергетический комплекс в этом регионе. В ее состав вошли 4 энергоблока РБМК-1000, вводимые в работу постепенно, в период с 1976 по 1985 год.

Сооружение Курской атомной электростанции вызвала острая нехватка традиционных видов топлива в данном регионе. В связи с этим проект станции разработали и утвердили очень быстро, после чего началось ее возведение.

С целью повышения эффективности были разработаны уникальные энергоблоки на основе уран-графитовых реакторов и нескольких видов систем вспомогательного назначения. Конструкция дополнена двумя турбинами К-500-65/3000 и двумя генераторами ТВВ-500-2 по 500 МВт. Все блоки смонтированы в индивидуальных помещениях, оборудованных агрегатами для транспортировки топлива и аппаратурой управления работой энергоблоков. Для всех 4-х реакторных установок запланирован общий машинный зал.

В данное время в дополнение к ведущей электростанции строится Курская АЭС-2. Она будет возведена в районе поселка Макаровка Курчатовского района и функционально выполнит частичную замену 2-х энергоблоков Курской АЭС уже в 2020 году.

Ленинградская АЭС

Ещё один энергетический объект из четверки сооружений на 4000 мегаватт. Эта станция располагается на территории Ленинградской области, неподалеку от города Сосновый Бор с выходом на береговую линию Финского залива. Ее конструкция также состоит из 4-х энерго-блоков РБМК, вводимых в строй по очереди в промежуток с 1973 по 1981 год.

Используемые реакторы относятся к канальным устройствам, кипящего типа. В состав каждого из них входят водяной теплоноситель и графитовый замедлитель. Благодаря уникальным возможностям таких установок, на объекте была успешно внедрена радиационная обработка материалов, налажено производство радиохимических изотопов для медицины и других отраслей промышленности.

Эксплуатационный ресурс для каждого энергоблока изначально устанавливался в 30 лет. В ходе проведенной модернизации и мероприятий по реконструкции, данный показатель удалось увеличить еще на 15 лет.

Нововоронежская АЭС

Размещена неподалеку от Воронежа, на левом берегу Дона. Конструкция состоит из 3-х энергоблоков – ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200, общей производительностью 1440 МВт. Сооружение считается одним из старейших в атомной энергетике в России и на 85% снабжает Воронежскую область электричеством.

Первая энергетическая установка была запущена в 1964 году, остальные очереди вводились в рабочий режим постепенно, вплоть до 1980 года. С 1995 года на Нововоронежской атомной электростанции осуществляется поэтапная модернизация энергоблоков, проводятся мероприятия по приведению их к современным актуальным стандартам и требованиям безопасности.

Начиная с 2007 года на объекте сооружаются энергоблоки, относящиеся к новому поколению, с реакторами ВВЭР-1200. В 2017 году выполнен ввод одного из них в эксплуатацию на промышленном уровне.

Ростовская АЭС

Располагается возле города Волгодонска Ростовской области. Относится к атомным энергетическим комплексам нового типа. В 2001 году был введен в действие 1-й энергоблок, а сама станция в то время называлась Волгодонской АЭС. Свое нынешнее наименование она приобрела в 2010 году, когда в строй вошел 2-й энергоблок.

К настоящему времени построено и находится в эксплуатации два энергоблока ВВЭР-1000 производительностью по 1000 мегаватт каждый. С 2009 года началось сооружение 3 и 4 энергоблоков. Эти установки считаются более совершенными с мощностью 1100 МВт.

Смоленская АЭС

Местоположение данной атомной электростанции – населенный пункт Десногорск на территории Смоленской области. В ее конструкцию вошли 3 энергетических блока на основе реакторов РБМК-1000, последовательно вошедших в строй в 1982, 1985 и 1990 г.г.

В каждом блоке содержится 1 реактор, с производительностью тепла 3200 МВт и 2 турбогенератора по 500 МВт электрической мощности. Таким образом, общая электрическая мощность установки равняется 3000 МВт.

Конструкция ядерных энергоблоков сделана одноконтурной, когда пар для турбин вырабатывается из жидкости, используемой для охлаждения. Каждый реактор оснащается аппаратурой, локализующей аварии, предотвращающей загрязнение окружающей среды радиоактивными материалами.

Источник: electric-220.ru