Реставрация храмов – дело не минутное. Уже почти три десятка лет тысячи людей кропотливо воссоздают все разрушенное за предыдущие годы, и этой работы хватит и нашему, и следующему поколению. В начале девяностых прихожане воскресших храмов делали это своими руками. Потом к ним присоединилось государство. «Правмир» представляет совместный проект с Министерством культуры РФ и предлагает своим читателям посмотреть, как восстанавливают храмы России.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Проведены работы на фасадах Трапезного храма, отреставрированы металлоконструкции кровли, воссоздан облик других помещений

Многовековая история Троице-Сергиевой лавры началась в XIV веке. После нескольких лет пустынножительства преподобный Сергий Радонежский основал там особножительный монастырь. Так называли монастыри, в которых каждый монах спасался по своему разумению. Общежительный устав, по которому обитель живет и сегодня, тоже ввел преподобный Сергий.

Первым игуменом монастыря был Митрофан, постригший Варфоломея в монахи под именем Сергия, потом игуменом стал сам преподобный. Именно здесь, как считается, Сергий Радонежский благословил войска князя Дмитрия Донского перед Куликовской битвой. Именно отсюда вышли иноки-богатыри Пересвет и Ослябя.

Проект компактной мечети на 100 человек прибывания одновременно

Монастырь сжег хан Едигей в 1408 году, в нем, у гроба преподобного, схватили Василия II и увезли в Москву ослепить во время жестокой междоусобной войны. В Смутное время Троицкий монастырь выстоял в 16-месячной осаде польско-литовских войск, щедро обстреливавших стены обители, а потом стал оплотом Второго ополчения героев Минина и Пожарского. Жизнь монастыря неразрывно связана с жизнью и историей нашей страны.

Троице-Сергиева Лавра в советские годы

В начале двадцатого века Лавру, центр духовного и культурного просвещения, ждали тяжелые времена. Сначала монахов записали в трудовую артель, а в 1919 году ее закрыли. Патриарх Тихон напрасно писал председателю Совнаркома Ленину о том, что немыслимо закрывать главную русскую обитель. В 1920 году на территории Лавры устроили музей и институт.

После войны, в 1946 году, монашеская жизнь в Лавре восстановилась, а самое главное – Церкви вернули мощи преподобного Сергия Радонежского. Тогда же понемногу начали проводить реставрационные работы. Именно здесь прошли все Поместные соборы в 1971, 1988 и 1990 годах.

Конечно, архитектура всех многочисленных построек Лавры предполагает неустанную заботу. В 1993 году монастырь вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Николо-Радовицкий мужской монастырь

В первой половине XV века инок Пахомий, грек по происхождению, пришел на берег небольшого чистого озера среди глухих лесов, на полдороге между Москвой и Рязанью. На острове он основал Акакиеву пустынь, а местность вокруг назвал «Радовицами» в честь своей родины в Фессалии.

В Москве состоялось торжественное открытие Соборной мечети на 10 тысяч человек

В середине XVI века монах обители Иона по прозвищу Рогожа обрел образ святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых святых на Руси. Образ сразу признали чудотворным, и отовсюду к нему стали стекаться паломники. В 1584 году Иван Грозный дарственной грамотой пожаловал монастырю окрестные земли и разрешил возвести новую обитель «на суше», потому что маленькая пустынь на острове уже не вмещала всех желающих посетить это место.

Все деревянные постройки монастыря заменили каменными только при императрице Екатерине II, а в 1816-м начали строить каменный собор святителя Николая. В советское время монастырь закрыли, а его насельников разогнали. Последний настоятель игумен Мелетий смог сохранить образ святителя Николая и избежать репрессий, он покоится на сельском кладбище неподалеку от монастыря.

Монастырские здания освободили от различных служб к 1960 году, с тех пор он стал разрушаться. Монашеская жизнь возобновилась только в 2006 году. Новым насельникам предстоял длинный путь восстановления обители.

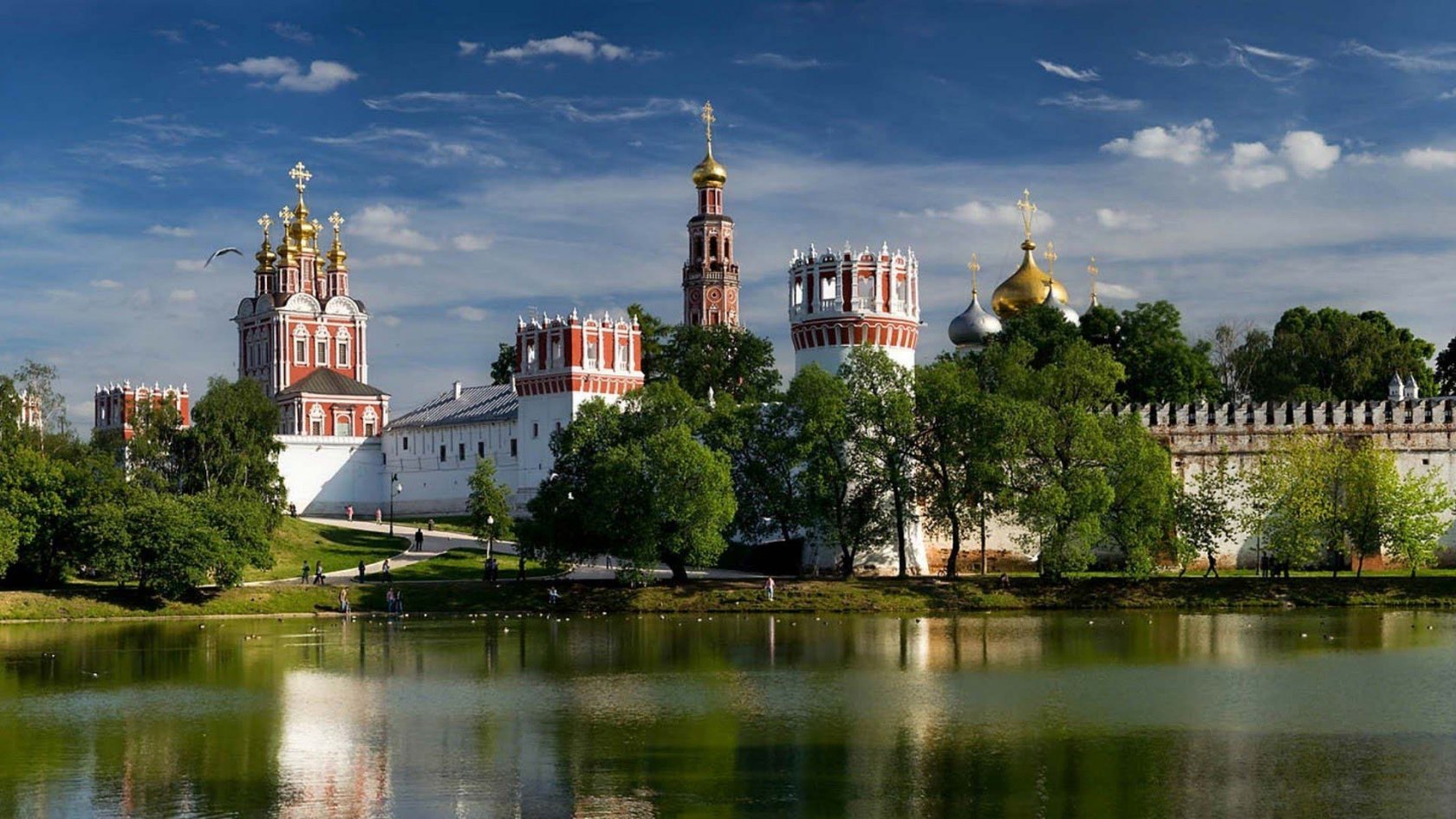

Московский Богородице-Смоленский Новодевичий женский монастырь

Василий III, сын византийской принцессы и великий князь, после падения Константинополя в 1453 году считал себя единственным наследником Константинополя и защитником православной веры. Именно в честь главной святыни Богоматери Одигитрии, по преданию написанной апостолом Лукой, возвели главный соборный храм Новодевичьего монастыря. Его начали строить после присоединения Смоленска, долгие годы находившегося под властью Литвы.

В Москве монастырь называли Домом Пречистой Богородицы, он сразу получил высокий статус Царского богомолья. Крестный ход 28 июня возглавляли московские правители и высокое духовенство, а москвичи широко гуляли на Девичьем поле. Во время Смутного времени монастырь разорили, а под его стенами произошла решающая битва русского ополчения с поляками.

Современный облик Новодевичьего монастыря сложился при царевне Софье (1682–1689). Стены обители расширили и украсили зубцами, построили церковь Преображения Господня над северными вратами и Покрова Божией Матери над южными.

В 1918–1919 годах в монастыре были закрыты все благотворительные и учебные заведения, а в монашеских кельях жили красноармейцы. В 1922 году монастырь упразднили и открыли «Музей эпохи царевны Софьи и стрелецких бунтов». Сестры монастыря устроились в него реставраторами, хранителями и даже уборщицами, но в 1922 году здание закрыли окончательно и отдали под Гохран, Государственное хранилище музейных ценностей.

Монашеская жизнь восстановилась в Новодевичьем только в 1995 году, а в 2004-м монастырь включили в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. У южной стены монастыря находится одно из самых знаменитых кладбищ Москвы, в советское время превращенное в национальный пантеон.

Сейчас реставрация продолжается, ее планируют закончить в 2018 году.

Патриарший дворец и церковь Двенадцати апостолов

В первой половине XIV века митрополит Петр, первый из митрополитов Киевских, переехавших в Москву, получил от московского князя Ивана Калиты место для своего дворца рядом с Успенским собором. Сначала на нем возвели каменную церковь Ризоположения и небольшую каменную палату, но во время страшного московского пожара Патриарший двор выгорел. В конце XV века мастера из Пскова построили новую церковь, которая стоит и сегодня.

Второй раз Патриарший двор горел, когда поляки стояли в Кремле в Смутное время. Новый этап начался с приходом Патриарха Никона. Именно тогда появились трехэтажные палаты и новая церковь Двенадцати апостолов. После упразднения патриаршества в нем находилась Московская контора Синода.

Во время революции 1917 года и церковь, и палаты сильно пострадали от артобстрела, а в 1918 году здания передали музею. Для посетителей он открылся только в 1967 году, до этого в палатах находились разные хозяйственные службы. До сих пор в бывшем дворце русских патриархов находится музей прикладного искусства и быта России XVII века, а в Соборе Двенадцати апостолов – экспозиция икон.

Храм Феодоровской иконы Божией Матери в память трехсотлетия дома Романовых

Задолго до строительства храма Феодоровской иконы Божией Матери земля, на которой он расположен, принадлежала подворью Феодоровского Городецкого мужского монастыря. Новый храм решили построить в 1907 году, в ознаменование трехсотлетия дома Романовых. Строительство такого масштабного здания в короткие сроки представлялось сложной задачей. Комитет по строительству находился под августейшим покровительством великого князя Михаила Александровича. Первый камень заложили только в 1911 году, но со строительством успели в срок: крест на центральную главу строящегося собора подняли 7 сентября 1913 года.

В 1917 году строительство прекратилось. Настоятель Досифей (Степанов) ушел к обновленцам, но впоследствии вернулся обратно. Окончательно храм закрыли в 1932 году. Храм превратили в молокозавод и перестроили, купола снесли, вокруг него появилось множество пристроек. В 1970-е годы демонтировали и барабаны.

Храм решили передать Санкт-Петербургской епархии еще в 1993 году, но окончательно это состоялось только в августе 2005 года. Теперь реставрация пошла полным ходом. В сентябре 2013 года Патриархом Московским и всея Руси Кириллом совершен чин великого освящения трех престолов верхнего храма.

Источник: www.pravmir.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХРАМОВ В РОССИИ В ПОСЛЕДНЕЕ 25-ЛЕТИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, УСТРОЙСТВЕ И СИМВОЛИКЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ

В 1917 г. в России насчитывалось около 78 тыс. церквей и 1253 монастыря. Население государства тогда составляло 174 млн человек. В советский период истории, в годы гонения Православной церкви, многие здания были разрушены, переоборудованы под различные хозяйственные нужды или были закрыты и брошены. К 1991 г. в России оставалось всего 7,5 тыс. действующих церквей и 16 монастырей.

За последние 25 лет возрождения Русской православной церкви развернулось массовое строительство и восстановление храмов. За эти годы построено около 25 тыс. храмов, то есть скорость строительства составила 1000 храмов в год, или 3 храма в день! Такие высокие темпы объясняются, скорее, не количеством верующих людей и нехваткой храмов (что также имеет место), а главным образом потребностью духовного возрождения общества.

В настоящее время в России проживает около 143 млн граждан. Официальных данных о количестве верующих не существует, поскольку закон РФ не позволяет требовать сведений о религиозной принадлежности. Данные же социологических опросов, выполненных различными организациями, весьма противоречивы. Некие осредненные показатели говорят о том, что примерно 60. 70 % граждан РФ причисляют себя к православным христианам.

Приведем по Российской Федерации и по городу Москве некоторые данные о количестве построенных и восстановленных храмов за последние годы и динамику роста их количества (табл. 1, 2). Под динамикой роста здесь понимается число построенных храмов за данный период времени, отнесенное к продолжительности этого периода (т.е. среднее количество новых храмов в год).

Количество храмов и часовен в РФ и динамика роста их количества в последние годы

Общее количество храмов

Количество верующих, на один храм

Количество храмов и часовен в г. Москве и динамика роста их количества в последние годы

Общее количество храмов

Из приведенных выше табличных данных можно понять, что темпы строительства и восстановления храмов были и остаются стабильно высокими, причем в Москве наблюдается некоторое снижение, а на территории РФ, наоборот, существенный их рост. Кроме того, большое количество уже построенных храмов потребует периодического проведения обследования технического состояния, периодических ремонтов и других работ. Это обстоятельство, соответственно, требует привлечения к работам по обследованию, проектированию и строительству храмов большого числа квалифицированных специалистов в этой области, нехватка которых сегодня остро ощущается.

Между тем храмы существенно отличаются от обычных зданий не только архитектурным обликом (часто весьма разнообразным), но и назначением, внутренней планировкой, конструкциями, используемыми строительными материалами, специфическими требованиями к освещению, акустике, вентиляции, а также канонами и традициями, принятыми при строительстве православных храмов. Но главным отличи- 12

ем является то, что все элементы этих зданий глубоко символичны. Не зная основ православия, символики и этих нюансов, обычный специалист не сможет качественно и с пониманием выполнить, казалось бы, обычные инженерные работы.

Цель данного издания — познакомить специалистов-строителей с некоторыми основными особенностями проведения работ по обследованию и восстановлению православных храмов.

Авторы, помимо технических вопросов, попытались уделить внимание и вопросам церковной традиции и символики.

Книга может быть адресована специалистам по обследованию зданий, которые ранее не сталкивались с работами на таких объектах, студентам и аспирантам строительных специальностей. Возможно, она также будет полезна священнослужителям и лицам, эксплуатирующим здания храмов.

В табл. 3 представлен внешний вид и краткая информация о наиболее крупных значимых храмах, построенных в разных городах России.

Некоторые крупные храмы, построенные в последнее время (фото по материалам сайта http://www.sdelanounas.rU/blogs/38227/# [72])

Внешний вид (фото)

Г ород, численность населения (тыс. чел.)

Г од постройки/ срок строит.

Вместимость,

Внешний вид (фото)

Город, численность населения (тыс. чел.)

Г од постройки/ срок строит.

Вместимость,

Свято- Троицкий собор

Внешний вид (фото)

Город, численность населения (тыс. чел.)

Г од постройки/ срок строит.

Вместимость,

Свято- Троицкий собор

58 м (отдельно стоящая колокольня, 80 м)

Свято- Троицкий собор

Свято- Троицкий собор

Внешний вид (фото)

Город, численность населения (тыс. чел.)

Г од постройки/ срок строит.

Вместимость,

Екатеринбург, 1 428

Внешний вид (фото)

Город, численность населения (тыс. чел.)

Г од постройки/ срок строит.

Вместимость,

Свято- Троицкий храм

Храм Рождества Христова

Внешний вид (фото)

Город, численность населения (тыс. чел.)

Г од постройки/ срок строит.

Свято- Троицкий храм

Анализируя представленный выше материал, можно заметить, что:

- 1) наиболее активно новые храмы начали строить в крупных городах (с населением более 600 тыс. человек). В среднем начало активного строительства приходится на 1994—2000 гг.;

- 2) в городах с населением менее 600 тыс. человек новые крупные храмы стали строить несколько позднее — начиная с 2002—-2006 гг. Вероятно, следующая волна строительства и восстановления храмов придется на небольшие города и поселения;

- 3) средний срок строительства крупных храмов составляет около 5—7 лет. Он больше, чем для обычных объектов, и практически зависит не от размеров сооружения, а от численности населения города. Это объясняется тем, что сроки во многом определяются ритмичностью финансирования работ — поскольку строительство храмов осуществляется преимущественно за счет спонсорского финансирования, в крупных городах сбор средств осуществляется быстрее;

- 4) массовое строительство и реконструкция храмов, очевидно, потребовало привлечения большого количества специалистов-строителей. Вместе с тем, учитывая, что более 70 лет в России новые храмы не строились и массово не восстанавливались, в настоящее время ощущается острая нехватка специалистов, имеющих необходимый опыт обследования, проектирования и строительства храмов с учетом их специфики и отличий от обычных сооружений.

Технической же литературы по рассматриваемой теме в настоящее время имеется немного. Некоторыми авторами опубликовано большое число отдельных статей, которые посвящены определенным объектам или конкретной проблеме, например [30, 36, 38, 41, 58, 59, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 73] и многие другие.

Наиболее полным изданием, в котором отражен общий целостный и системный подход к данной проблеме, пожалуй, является «Инженерногеологическая диагностика деформаций памятников архитектуры» [37].

Рассмотрим общие вопросы устройства православных храмов.

Как отмечалось ранее, храмы по многим признакам отличаются от обычных гражданских зданий, в первую очередь тем, что их архитектура и устройство глубоко символичны и опираются на традиции древнего зодчества и православия.

Обычно храмы называют в честь священных событий или именами святых угодников. Большинство строится так, чтобы их основания в плане имело форму креста. Крест — это главный символ христианства и напоминание о том, что на кресте распяли Христа и именно им он спас людей от дьявола, победив смерть и даровав людям вечную жизнь.

Также храмы строят в виде вытянутого здания, похож его по форме на корабль, что ассоциируется с Ноевым ковчегом. Это служит напоминанием о том, что Церковь является надежным пристанищем для христиан.

Не менее часто храмы имеют круглую форму, символизирующую вечность. Восьмиугольная форма обозначает путеводную звезду для прихожан. Некоторые храмы комбинируют несколько вышеперечисленных форм. Древней классической формой православного храма считается куб.

Сверху храм венчает купол, который изображает собой небо. На нем устанавливают церковную главку, купол которой символизирует или пламя свечи (в форме луковицы — рис. 1), или духовную борьбу церкви со злом (в виде шлема — рис. 1, а). Ярко раскрашенный разными цветами купол обозначает прелести рая (храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве — рис.

1, ё).

Цвет купола также имеет символическое значение: золотые купола — у храмов, посвященных Христу и двунадесятым праздникам, синие купола со звездами — у храмов, посвященных Пресвятой Богородице, а зеленые купола — у храмов, посвященных Пресвятой Троице (рис. 1, в, г, д, з).

Рис. 1. Церкви:

а — одноглавая; б — двуглавая; в — трехглавая; г — пятиглавая; д — семиглавая; е — девятиглавая; ж — двенадцатиглавая; з — тринадцатиглавая; и — двадцатипятиглавая. Купола: а — в виде шлема; б, в, г, д, е, ж, з, и — в виде луковицы; в — синий купол со звездами (Пресвятая Богородица); с) — золотой купол (Христос); г — зеленые купола (Пресвятая Троица); е — разноцветные купола (Прелести Рая)

Церковную главку венчает главный символ христианства — крест, служащий для прославления церкви. Часто на православных храмах можно видеть несколько церковных глав. Если на храме имеется одна глава, она символизирует Христа, если две — они символизируют два начала Христа, человеческое и божественное. Три главы обозначают Святую Троицу: Бога-отца, Бога-сына и Святого Духа.

Если на храме установлено пять глав, то центральная символизирует образ Христа, а боковые — четырех евангелистов: Луку, Марка, Матфея и Иоанна. Семь глав олицетворяют семь церковных таинств: крещение, миропомазание, причащение, покаяние, священство, брак, елеосвящение.

Девять церковных глав символизируют девять ангельских чинов: серафимы, херувимы, престолы, господства, силы, власти, начала, архангелы и ангелы. Тринадцать глав — это образы Христа и двенадцати его учеников — апостолов: Андрея, Петра, Иоанна, Иакова (Зеведеева), Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фомы, Иакова (Алфеева), Фаддея, Симона (Кананита), Иуду (Искариота). Двадцать пять глав означают похвалу Пресвятой Богородице, тридцать три главы — возраст Иисуса Христа (рис. 1).

Храмы по сравнению с обычными сооружениями обладают особой сакральной функцией. Считается, что храм — место соединения небесного мира и земного. Поэтому необходимо строго соблюдать традиции в устройстве храмов и учитывать их при проведении восстановительных работ.

При обозначении объекта культового религиозного назначения часто используют такие названия, как «храм», «собор», «кафедральный собор», «церковь», «часовня». Храм — это широкое понятие, обозначающее культовое сооружение, предназначенное для совершения молитв, религиозных таинств и обрядов («храм» — от слова «хоромы»).

В православном христианстве храм называют церковью (от греческого «дом бога»; при этом следует различать понятие «церковь», применяемое к зданию, и понятие «Церковь», применяемое к организации). В католическом христианстве храм называют костелом, в лютеранстве — кирхой, в исламе — мечетью, в иудаизме — синагогой. Некоторые культовые языческие сооружения Древних Греции и Рима, религиозные сооружения буддизма и других религий также называют общим термином «храм».

В православии понятия «храм» и «церковь» (применительно к сооружениям) являются практически тождественными, хотя между ними имеются некоторые отличия:

- 1) под храмом понимается, как правило, более крупное монументальное сооружение, имеющее более богатое убранство;

- 2) главным отличием православного храма от церкви является то, что в храме могут находиться сразу несколько алтарей (жертвенников) с престолами. Обряд литургии в храме может проводиться несколько раз в течение дня (один раз на каждом алтаре с престолом разными священниками). Церковь же имеет всегда всего один подобный алтарь, и литургия служится только один раз в день;

- 3) храмы, в отличие от церквей, чаще всего строились на центральных знаковых местах поселения, часто посещаемых людьми. Считается, что у храма должно быть более трех куполов, а вместо потолка внутри он должен иметь купол, символизирующий небо. Однако эти признаки не являются строгими: бывает, у храма есть всего один купол, а у церкви — тринадцать.

Главный храм в городе или монастыре называется собором (от слова «собрание»). Хотя бывают случаи, когда в монастыре располагаются сразу два собора. Например, в Троице-Сергиевой лавре имеются Троицкий и Успенский (рис. 2, е) соборы.

Кафедральным собором называют храм, в котором находится кафедра правящего епископа (архиерея).

Часовня (рис. 2, а, б) отличается от церкви (рис. 2, г) и храма (рис. 2, 2 на одного человека.

Для сведения: при планировании уличных общественных мероприятий сегодня исходят из средней нормы 1 м 2 на человека. То есть плотность скопления людей в храмах может быть почти вдвое больше, чем при уличных мероприятиях, что требует особого учета при проектировании и организации служб. Вместе с тем при проектировании соборов ориентируются на проверенное практикой соотношение — чтобы на одного человека приходилось не менее 6. 8 м 3 общего объема. Для приходских храмов этот показатель меньше — 4.. .6 м 3 .

Источник: bstudy.net

Восстановление храмов — возрождение истории

Например, 15 сентября в селе Хирино Нижегородской области прошли праздничные мероприятия, посвященные 430-летию села и открытию восстанавливаемого храма усекновения главы Иоанна Предтечи. Интересный исторический факт: на месте, где сейчас расположено село, в 1552 году разбил свой лагерь Иван Грозный, возвращаясь из похода на г. Казань. Потом, спустя через века, сюда придет советская власть, которая будет разбирать церкви на кирпичи, переплавлять колокола и душить православие.

3 января 1939 года с санкции шатковских районных властей партийно-комсомольский актив села Хирина при большом стечении народа устраивает погром в Предтеченской церкви. С этого времени храм закрыт для верующих и как «дом молитвы» не используется более 70 лет. К счастью, есть еще люди, которым не безразлична история и традиция. Благодаря, меценатству Игоря Рауфовича Ашурбейли удалось восстановить часть истории нашей страны. В 2011 г. Игорь Рауфович основал целевой Благотворительный фонд, на средства которого была проделана грандиозная работа: укреплен просевший фундамент, восстановлены стены и обрушенный купол храма, боковые галереи и колокольня, оштукатурены и расписаны стены.

В период с 1987 по 1989 год в России вновь открылось более 1000 приходов, в большинстве из которых храмы нуждались, а многие и до сих пор нуждаются, в восстановлении и реставрации. Все это, стало реальностью, благодаря таким людям, как Игорь Ашбурбейли, которые используют свои возможности для возрождения России.

Источник: denis-balin.livejournal.com

Возрождение Русской Православной Церкви в конце 90-х гг. — первом десятилетии XXI в.

1988 г. стал переломным в отношениях между государством и Церковью. В результате политики гласности во время перестройки Церковь освободилась от опеки отделов пропаганды и КГБ. Был восстановлен искаженный в 1961 г. канонический устав Церкви.

Самые значительные изменения произошли на законодательном уровне: в 1990-1991 гг. по всей территории бывшего СССР вошел в силу закон о религиозных объединениях, отменивший закон 1929 г. По этому закону государство больше не пропагандировало атеизм, Церковь наряду с другими религиозными объединениями была признана юридическим лицом, имеющим право обладать собственностью, ей разрешили заниматься социальной и благотворительной деятельностью, миссионерской работой, давать религиозное образование детям. Более того, религиозное образование стало возможным даже в государственных учреждениях. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 1997 г., продекларировав толерантный подход ко всем религиозным объединениям в Российской Федерации, указал особую роль православия в истории России, в становлении ее духовности и культуры.

Так, с 1990 г. началось возрождение православной культуры России во всех ее сферах. В 90-е годы государство вернуло Церкви исторические монастыри, стали восстанавливаться храмы (за период 1989-1992 гг. в целом по России в среднем открывалось до тридцати храмов в неделю), образовываться воскресные школы, мо-

Храм Христа Спасителя, 2006 г.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий и (1929-2008)

лодежные центры, семинарии, институты (к 2008 г. число духовных школ достигло 87).

Символом новых церковно-государственных отношений и возрождения православия на российской земле стало восстановление храма Христа Спасителя. В конце 80-х годов началось общественное движение за воссоздание Храма. В 1992 г. в ответ на просьбу Священного Синода РПЦ в адрес правительства РФ разрешить восстановление храма Христа Спасителя на прежнем месте вышел указ президента Российской Федерации «О создании фонда возрождения Москвы», а спустя 8 лет 19 августа 2000 г. Святейший Патриарх Алексий 11 совершил Великое освящение храма Христа Спасителя, который, по словам Патриарха, стал «символом покаяния народа за Богоотступничество и одновременно знамением возрождения Православной Руси».

О масштабах возрождения Церкви в современном российском обществе свидетельствует статистика. Так, если накануне празднования Тысячелетия Крещения Руси, в Русской Православной Церкви было около 7000 храмов и 21 монастырь, то уже к 2004 г. в ней действовало 26 590 прихода (храма), 652 монастыря, в 2010 г. насчитывалось 30 142 приходов, 788 монастырей, в конце 2017 г. — 36 878 приходов, 944 монастырей (включая 462 мужских и 482 женских).

Кроме того, в первые десятилетия XXI в. Русская Православная Церковь постепенно восстановила социально-благотворительную деятельность: образованы и работают сотни приютов, домов престарелых. Активную воспитательную позицию занимает Русская Православная Церковь в попечении о воинах армии и флота Российской Федерации. Современная Церковь сотрудничает с государством в сферах духовного, культурного, нравственного и патриотического образования и воспитания, дел милосердия и благотворительности, в трудах по профилактике правонарушений и попечении о лицах, находящихся в местах лишения свободы; в поддержке института семьи, материнства и детства, в противодействии деятельности псев- дорелигиозных структур (сект), представляющих опасность для личности и для общества, в сфере науки и здравоохранения.

Источник: studme.org

Русская Православная Церковь

Финансово-хозяйственное управление

Главная > Новости > Строительство > Святейший Патриарх: Сегодня строительство храмов — это важная задача. Мы строим храмы, чтобы духовно укрепить наш народ, чтобы восторжествовала историческая справедливость

Святейший Патриарх: Сегодня строительство храмов — это важная задача. Мы строим храмы, чтобы духовно укрепить наш народ, чтобы восторжествовала историческая справедливость

12 июня в Йошкар-Оле состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с главой Республики Марий Эл Л.И. Маркеловым и архиепископом Йошкар-Олинским и Марийским Иоанном.

Приветствуя Л.И. Маркелова, Святейший Патриарх Кирилл отметил положительные изменения, которые произошли за последнее время в Йошкар-Оле. «Вы создали замечательный ансамбль с храмами, башнями, крепостными стенами и прекрасными домами, которые придают уникальный облик вашей столице», ― сказал Предстоятель.

Патриарх с удовлетворением отметил отсутствие межрелигиозной и межнациональной напряженности в регионе: «Проповедуя Христа Спасителя, неся людям эти высочайшие истины, мы не должны никому ничего приказывать, никого оттеснять. Так здесь и происходит; дай Бог, чтобы так было и дальше, чтобы в мире, единомыслии трудился многоэтнический народ Марий Эл, созидая свое собственное благополучие и внося свою долю в благополучие России».

В свою очередь глава республики сообщил о программе «Наследие», направленной на восстановление поруганных святынь. В рамках этой программы уже построено несколько храмов, в том числе Благовещенский собор в Йошкар-Оле. «Этот собор уже стал сердцем республики, ― отметил Л.И. Маркелов. ― Отсюда возрождение Православия пойдет по всей республике триумфальным шествием, потому что мы везде, в каждом районе или построили церковь, или строим ее».

«Еще одна задача, которую я вижу перед собой, — правильно преподносить молодежи основы веры. Мы построили православный центр, в котором есть не только храм, но и мастерские, православный детский сад, воскресная школа. Мы стараемся при каждом храме строить воскресную школу», ― сообщил Л.И. Маркелов.

«Я всегда говорю, что церкви возводятся по вере людей. Если есть вера, то и храмы строятся, ведь невозможно приказать сверху — давайте построим храм. Построим, но никто туда ходить не будет. А вот когда храмы строятся при участии людей, то, может быть, не сразу собирается большой приход, но потом очень быстро все встает на свои места», ― сказал в ответ Святейший Патриарх Кирилл.

«Могу судить по Москве. Вы знаете, что в Москве храмов на душу населения было меньше, чем в любом другом регионе России. В некоторых районах один храм приходился на 150-180 тысяч — это вообще невероятное соотношение, ― продолжил Предстоятель. ― Мы начали программу строительства — сперва 200 храмов, но теперь понимаем, что и 200 храмов — это капля в море. И что происходит?

Недавно я освящал храм в одном из новых районов — я его закладывал два года назад. За два года построили! Я сперва подумал, что крупный бизнес помогает — ничего подобного!

Как только храм заложили, местные жители, которые в храм никогда не ходили, стали проявлять интерес и спрашивать: «А что здесь?» Батюшка объяснял, и вот самоорганизация людей привела к тому, что за два года были построены и храм, и приходской центр. Когда я служил Литургию и освящал храм, я был поражен — люди молодые и среднего возраста, с детьми на руках, семьи, подходят к Причастию. То есть вы видите другое лицо Русской Православной Церкви».

«Что было бы с этими людьми, куда бы их привели духовные поиски, если бы не было храма? Духовная жизнь очень тонкая, здесь может быть много неправильного, греховного, часто разрушающего психику человека. Мы знаем, что происходит в сектах. Поэтому сегодня строительство храмов — это важная задача, с тем чтобы духовно укрепить наш народ и чтобы историческая справедливость восторжествовала», ― заключил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее, утром, Святейший Патриарх совершил чин великого освящения главного престола собора Благовещения Пресвятой Богородицы на Воскресенской набережной г. Йошкар-Олы и Божественную литургию.

Источник: www.fedmp.ru