Дюралевый завод Долгаррог в равнине реки Конуэй в северном Уэльсе снабжается энергией от расположенной недалеко гидроэлектростанции, которая употребляет воду реки Эфон-Порт-Ллвид — притока реки Конуэй. Неизменное течение Эфон-Порт-Ллвид обеспечивалось 2-мя малеханькими озерами, находящимися выше по равнине. Верхнее озеро сдерживала плотина Эйджайо.

Длина этой бетонной плотины, построенной в 1911 г., составляла 1075 м, наибольшая высота 10 м. Породы фундамента представлены крепкими водонепроницаемыми сланцами и вулканическими образованиями, но плотина была заложена над ними в сильной голубой ледниковой глине, покрывающей склоны бугров. Маломощные пласты торфа и выветрелой глины были удалены, и основание плотины размещалось в голубой глине на глубине, местами не превосходящей 1-го метра. В 4 км вниз по течению в другом водохранилище — Коудти, наименьшем по размеру, воду задерживала плотина другого типа. Это была земельная плотина, построенная в 1924 г. из местной ледниковой морены с узкой бетонной диафрагмой, высота ее составляла 11 м, а общая длина 240 м.

Челябинск.Строительство Шершневского водохранилища.

Плотина Эйджайо стояла практически 15 лет. В один момент 2 ноября 1925 г. в 9 ч 15 мин вечера на одном маленьком участке из-под плотины стала проникать, а потом и вырываться вода, она стремительно помыла канал шириной 20 м и глубиной 3 м под сплошной бетонной стенкой плотины. Считают, что скорость вытекания воды из озера Эйджайо составила около 400 м3 за секунду.

Вода устремилась вниз по равнине, стремительно заполнила расположенное ниже водохранилище Коудти и скоро перелилась через его плотину, водосброс которой был сконструирован с учетом обычных средних паводков и оказался фактически никчемным. Как вода перелилась через плотину водохранилища Коудти, она стремительно размыла земельную насыпь, и неукрепленная средняя часть плотины обвалилась. В итоге все 30 000 м3 воды практически одномоментно излились из водохранилища Коудти и на деревню Долгаррог в один момент обвалилась огромная волна. К счастью, в этот вечер тут демонстрировали кинофильм и практически все население собралось в кинозале, расположенном на возвышенности. Хотя деревне был нанесен большой вещественный вред, погибло всего 16 человек.

Хотя деревня Долгаррог и была разрушена паводковой волной, появившейся при обрушении плотины Коудти, все же плотина эта по собственной конструкции удовлетворяла всем требованиям; позже она была построена поновой на том же самом месте. Основной предпосылкой катастрофы и смерти деревни была плотина Эйджайо, подмыв и обрушение которой произошли из-за того, что ее фундамент был недостаточно крепким.

Не предпринималось никаких попыток скрепить эту плотину с коренной породой, залегающей под ледниковыми отложениями. Фундамент плотины был заглублен только приблизительно на один метр в ледниковую глину; при всем этом совсем не учитывался тот факт, что верхние слои ее были выветрелыми и встречались отдельные камни, при этом некие из их оказались как раз под точкой размыва. Не считая того, лето 1925 г. было очень сухим, и глина под плотиной стала еще больше рыхловатой, так как при обнажении ложа озера образовались трещинкы усыхания. Сочетание выветривания, наличия валунов и усадочных трещинок позволило воде просочиться через глину под плотиной и просто размыть ее.

ПОСМОТРИТЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА ОТКРЫВАЕТСЯ ОГРОМНАЯ ПЛОТИНА!

В свете современных познаний о глинах обрушение плотины Эйджайо полностью можно было предсказать, но ее строители не имели такового опыта, и их сбивала с толку кажущаяся водонепроницаемость ледниковой глины.

В мире известны сотки случаев обрушений плотин, при этом каждое из их сопровождалось наводнением. Время от времени наводнение было просто веселительным зрелищем, но тотчас оно оборачивалось катастрофой. Большая часть обрушений, в том числе и плотин Саут-Форк и Коудти, были вызваны тем, что вода перелилась через край плотины из-за отсутствия довольно неплохого водосброса. 2-ой основной предпосылкой служит внутреннее обрушение земельных плотин. Обе эти предпосылки связаны с конструкцией плотин, а геологические особенности занимают в этом ряду только третье место,

До некой степени очередность обстоятельств при обрушении плотин отражает исторический ход их строительства: поначалу инженерам стала ясна роль неплохого фундамента, а потом они сообразили механику глинистых грунтов снутри тела плотины. Все же познание геологии фундаментов плотин тоже очень принципиально, так как силы, удерживающие воду в большом водохранилище, существенно выше сил, возникающих при любом другом виде штатского строительства. В почти всех районах геология исключает возможность постройки определенных типов плотин, в других же местах их можно строить только после очень долгого и дорогостоящего исследования и специальной обработки породы на большущих площадях.

Мощный, невыветрелый, слаботрещиноватый гранит является безупречным фундаментом для плотин самой смелой конструкции. Понятно также, что мощная однородная глина не может выдерживать напряжения, возникающие в бетонной плотине, но на таковой глине способна устоять земельная плотина при условии, что будут приняты меры по контролю порового давления и консолидации.

Эти две ситуации сходны: и в том, и в другом случае проводится механический анализ однородной породы, приобретенные при всем этом характеристики можно использовать в процессе конструирования плотин. Разные трудности появляются в этом случае, если конфигурации геологических критерий так непредсказуемы, что выполнить количественный анализ становится очень тяжело. Жилы каолиновой глины в граните, также разломы и выветре-лые зоны в хоть какой породе представляют собой главные зоны ослабления структур, обычно очень плохо поддающиеся расчету. Осадочная слоистость и прослойки сланца, метаморфизм, кливаж и сланцеватость, трещинкы, образовавшиеся в итоге снятия нагрузки либо тектонических поднятий, могут иметь четкую структуру. Все же их также нужно детально изучить, так как они могут сыграть не последнюю роль при выборе конструкции плотины.

Со всеми этими неуввязками люди сталкивались при сооружении разных плотин, и если возможность небезопасных ситуаций была предсказана вовремя, плотину в данном месте не строили. Если же опасность выявлялась, когда плотина была уже построена, то часто требовались огромные дополнительные расходы на ремонтные работы.

Плотина Бузей близ городка Эпиналь на востоке Франции была построена в 1881 г., но фундамент ее был нехорошим, потому что она возводилась на трещиноватом водопроницаемом песчанике. В 1895 г. плотина обвалилась и в паводковой волне утонуло 80 человек. Хотя основной предпосылкой катастрофы было обрушение конструкции, фундамент из рыхловатого песчаника, стремительно размытый, также сыграл свою губительную роль.

Плотина Остин в Техасе была построена в 1894 г., а 6 лет спустя обвалилась. Плотина была заложена на практически горизонтально напластованных известняках, глинах и сланцах, при этом они все были трещиноватыми. Высота этой каменной плотины составляла всего 20 м, но она размещалась на деньке равнины и не имела отсекающего рва. Время от времени во время сильных дождиков вода сочилась через известняк под плотиной, отчасти растворяя породу и существенно насыщая переслаивающиеся пласты глины. Так, во время ливня в апреле 1900 г. вода перехлестнула через плотину, размыла коренную породу; плотина обвалилась, и ее средняя часть полностью сползла вниз приблизительно на 10 м.

Потом было установлено, что частичное избирательное растворение неких пластов известняка содействовало образованию подруслового потока и выветриванию глины. Участок, где размещалась плотина, стал неопасным только после того, как эти явления были приостановлены благодаря созданию отсекающего рва и «цементного занавеса» под плотиной (этот «занавес» представляет собой цементную перемычку, сооруженную методом нагнетания раствора через расположенные в линию буровые скважины).

В особенности небезопасным фундаментом для земельных плотин является водопроницаемая порода, которая может эродироваться изнутри в итоге сильного просачивания воды. Самой страшной катастрофой в Англии было обрушение плотины Дейл-Дайк над городом Шеффилд в 1854 г., когда погибло 250 человек. Эта земельная плотина подверглась сильной подпочвенной и поверхностной эрозии; не считая того, сыграла свою роль и водопроницаемость коренной породы — жернового (грубозернистого) песчаника, пропускавшего воду в тело плотины.

Понятно, что неуплотненный аллювий так ненадежен исходя из убеждений прочности и проницаемости, что его обычно на сто процентов убирают, чтоб основание плотины легло на коренную породу. Последствия строительства на аллювии наглядно показала плотина Пуэнтес на реке Гвадалентин (юго-восток Испании). Высота этой каменной плотины, построенной в 1791 г., была около 50 м, но когда водохранилище в 1802 г. в первый раз заполнили, плотина обвалилась. Образовалась большущая волна; в городке Лорка, расположенном в 20 км вниз по течению, в этой волне утонуло 608 человек.

Фундаментом плотины служила в главном крепкая порода, но во время строительства нашли погребенное русло, выполненное аллювием. Заместо того чтоб удалить аллювий и поменять его кирпичной либо каменной кладкой, строители просто загнали в него древесные сваи, которые поддерживали плотину. После того как водохранилище было заполнено, давление воды в аллювии стало так высочайшим, что каменная кладка была размыта и вода стала вытекать под плотиной. Через 100 лет та же ситуация фактически повторилась на плотине Эйджайо в Уэльсе, и только после этой катастрофы наконец сообразили, какую опасность таят внутри себя подобные неуплотненные осадки.

Несколько маленьких плотин пришлось перенести «в другие места из-за наличия вблизи старенькых горных выработок. Но еще больше суровой опасностью является проседание, происходящее в этом случае, когда горные выработки размещаются под плотиной. Обычно для укрепления плотины оставляют опорный целик породы, размеры которого определяются глубиной выработки; это делалось всегда, даже в южном Уэльсе, хотя проходка тут велась под водохранилищами, где просачивания вод через глину не наблюдалось. С несколько другой неувязкой пришлось столкнуться на водохранилище Кингс-Милл близ городка Мэнсфилд в Ноттингемшире, где вследствие проседания пород над угольными шахтами одна из рек, питающих водохранилище, повернула назад.

Земельные плотины могут выдержать значительную деформацию; к примеру, две плотины, расположенные на разломе Сан-Андреас в Калифорнии, не были разрушены при подвижках во время землетрясения 1906 г. в Сан-Франциско. Ни одна из плотин не обвалилась, так как, будучи заполненными глиной, они оказались довольно пластичными, и хотя были два раза изогнуты и сдвинуты на 35 м вдоль полосы сброса под прямым углом к собственной оси, не получили даже трещинок. Бетонная плотина не выдержала бы такового смещения и в схожей ситуации, естественно, обвалилась. Во время землетрясения 1954 г. в городке Орлеан-виль (Алжир) в плотине Понтеба образовались трещинкы. Плотина наклонилась, но, к счастью, не упала.

Плотины могут быть даже предпосылкой землетрясений, потому что порода деформируется под воздействием веса воды в водохранилище и, не считая того, становится еще более рыхловатой вследствие увеличения давления поровых вод. До сего времени еще ни одна плотина при всем этом не разрушилась, так как возникающие сейсмические толчки бывают очень слабенькими. Но в верхней бетонной части плотины Синфэндзян на юге Китая, фундаментом которой является нарушенный гранит, образовалась большущая трещинка, когда в мае 1962 г. вышло вызванное воздействием веса воды землетрясение магнитудой 6,1.

Аллювий, землетрясения, водопроницаемость пород, структуры скалывания — все это может стать ловушкой для строителей плотин. До того как строить плотину, нужно детально изучить геологические условия, которые всюду различны. Нередко мы можем получить для их только доброкачественную либо, в наилучшем случае, полуколичественную оценку. Несколько традиционных примеров обрушений плотин демонстрируют, как велика опасность недоучета природных причин при строительстве.

Плотина Сент-франсис в Калифорнии навечно вошла в анналы инженерной геологии, так как уже с того момента, как ее выстроили, стало совсем ясно, что в какой-то момент она обязательно обвалится. Участок, на котором размещалась плотина, по собственной геологии полностью не годился для подобного сооружения. Но при проектировании, осуществленном Бюро водоснабжения городка Лос-Анджелес, геологические данные во внимание не принимались и за советом к геологам проектировщики вообщем не обращались. Плотина была построена в суженной части каньона Сан-Францискито, в 70 км к северу от Лос-Анджелеса ив 15 км ввысь по течению от того места, где каньон раскрывается в равнину Санта-Клара, ведомую на запад к морю. Предназначением водохранилища было скопление вод, поступавших по акведукам с востока, для следующего рассредотачивания их по водопроводу городка Лос-Анджелес.

Сооружение водохранилища было завершено в 1926 г.; основной его структурой была обычная гравитационная плотина длиной 210 м и высотой в средней части 61 м. На западном берегу протягивалось низкое откосное крыло таковой же длины, как и основная плотина. Фундаментом служили кристаллические сланцы и конгломераты, и размещалась плотина как раз на нарушенном контакте этих 2-ух типов пород.

Слюдяной сланец с отлично развитой чешуйчатой сланцеватостью и бессчетными плоскостями сдвига подстилал левое крыло плотины. В воде порода не подвергалась выветриванию и разрушению, но она содержала маленькие включения минерального талька, и на тех плоскостях сдвига, где они концентрировались, сила сцепления была очень низкой. Невзирая на то что сланец был устойчивым к сжатию, он обвалился, как колода карт, под нагрузкой, не перпендикулярной к поверхностям скольжения. Худшее направление для сланцеватости придумать было бы тяжело: она падала на запад под углом около 50° и, как следует, была практически параллельна восточному склону каньона и очень неустойчива. Оползни в кристаллических сланцах происходили и до и после сооружения плотины, невзирая на то что на деньке каньона залегала довольно крепкая порода.

На обратном склоне каньона западный край плотины размещался на красноцветных конгломератах олигоценового возраста с прослоями песчаников и алевролитов. Эти слаболити-фицированные конгломераты с основной массой из глины и гипса, содержащие гальку размером до 20 см, имели сопротивление япОблению в 4 раза меньше, чем очень высочайшее расчетное сопротивление бетона, из которого была построена плотина.

Но и этот показатель был характерен только для сухой породы. Намокнув, глинистый цемент расширился и разрушился, я гипс стремительно растворился, и несцементированный конгломерат перевоплотился просто-напросто в илистый песок. Штуф конгломерата, помещенный в лабораторный стакан с водой, стопроцентно разрушался наименее чем за 15 мин.

К огорчению, этот обычный опыт был проделан только после того, как плотина закончила существовать. Граница конгломерата и кристаллического сланца проходила под плотиной. Она представляла собой надвиг, падавший в западном направлении практически параллельно как сланцеватости метаморфической породы, так и наслоению конгломерата.

Разлом считали неактивным, и, вправду, движения по нему зарегистрированы не были. И даже невзирая на это строительство бетонной плотины на любом разломе в таком сейсмически активном районе, как Калифорния, следует считать безрассудством. В 1971 г. недалеко от этого района — в Сан-Фернандо — вышло землетрясение, и появилось оно как раз на разломе, который ранее считали неактивным. Более прямое отношение к происшедшей катастрофе имели полутораметровый прослой пластичной жильной глинки и зона перемятого и брекчи-рованного материала, приуроченные к разлому.

Наполнение водохранилища Сент-Франсис началось в 1927 г., но в первый раз вода достигнула наибольшего уровня только 5 марта 1928 г. К тому времени просачивание воды через конгломерат под плотиной уже вызывало беспокойство, и инженеры из Управления водоснабжения и энергии городка Лос-Анджелес занялись исследованием этого вопроса. Они нашли, что просачивающаяся вода полностью прозрачна, т. е. не размывает породу, потому предупреждения об угрозы не последовало. Но вода содержала огромное количество сульфата из-за растворения гипсового цемента в породе. Течение усиливалось, и с утра 12 марта вода прорвалась через толщу конгломератов. В тот же денек за две минутки до полуночи плотина упала.

К огорчению, очевидцев этой катастрофы в живых не осталось, и они не могут поведать нам о ней; должно быть, это было ужасное зрелище. Сток практически одномоментно превысил 22 700 м3 за секунду, вода промчалась вниз по каньону, как стенка высотой около 40 м. Через 5 мин она снесла электрическую станцию, находившуюся в 2,5 км вниз по течению. Все живое и все творения рук человечьих в каньоне были уничтожены. Потом волна устремилась в равнину Санта-Клара; тут высота волны несколько уменьшилась, а разрушительная сила ослабела, но она не растеряла возможности убивать. Немногим в высшей части равнины удалось остаться в живых, это были только случаем спасшиеся на деревьях либо плывущих в потоке осколках.

К тому времени, когда наводнение достигнуло прибрежной равнины, оно представляло собой запятнанную волну шириной в 3 км, катившуюся со скоростью резвого шага. Сзади волны равнина была затоплена на 80 км. На школьной спортивной площадке в Санта-Паула сразу плавало 14 бревенчатых домов. Во время этого наводнения погибло более 600 человек.

Водохранилища больше не было; оно было вполне осушено, и вышло это наименее чем за час. Центральная часть плотины сохранилась, хотя несколько и сместилась. Восточный конец распался на 10 либо более больших блоков, которые были разбросаны в различные стороны; большая часть западной стенки была разрушена, хотя маленький бортовой выступ остался. По обеим сторонам плотины породы фундамента были размыты на глубину до 10 м.

Обрушение плотины Сент-Франсис могло быть вызвано не только лишь сбросовым движением, да и еще 3-мя геологическими причинами. Конгломерат мог перевоплотиться в порошок, жильная глинка, выполнявшая разлом, могла быть размыта, а сланцы могли подвергнуться смятию. Но в конструкции плотины, где предусматривались только маленькие отсекающие рвы, не было цементации и глубочайших креплений, т. е. все эти возможные угрозы не учитывались. После катастрофы геологи и исследовательские группы считали, что обрушение вышло вследствие сочетания всех 3-х нареченных причин; по окончании официального расследования было заявлено, что трагедия «целиком и вполне разъясняется тем, что плотина была построена на неподходящем материале».

Настоящую причину катастрофы следовало находить на восточном берегу, но инженеры, исследовавшие тут просачивания конкретно перед обрушением, ничего о ней не подозревали. Обломочный материал, обнаруженный после наводнения выше уровня водохранилища, свидетельствовал о том, что в заполненное водохранилище сползла масса кристаллического сланца. Это, возможно, сопровождалось значимым латеральным смещением, в итоге которого из-под самой плотины было удалено неограниченное количество сланца. На другой стороне, где залегал уже ослабленный конгломерат, произошла очень мощная деформация. Потому западная часть плотины должна была обвалиться сразу прямо за восточной; это случилось так стремительно, что появилась только одна большущая волна.

Таким макаром, основной предпосылкой обрушения было смещение просто подвергающегося смятию кристаллического сланца. Настоящие масштабы этого смещения найти нереально, но оно было довольно сильным, чтоб деформировать плотину и превысить ее предел прочности еще до того момента, как волна смыла всю оползшую коренную породу.

Было бы преуменьшением просто заявить, что обрушение плотины Сент-Франсис можно было предсказать. Совсем разумеется, что геология участка не подходила для строительства плотины, и тяжело поверить, что при ее сооружении ничего не было понятно о свойствах размокающих конгломератов. Но если рабочие либо другие лица указывали на опасность, то люди, управляющие строительством плотины, казалось, были слепыми. Геологические условия совсем не учитывались, невзирая на то что имеющийся разлом был обозначен на размещенных картах, а все плоскости ослабления в кристаллическом сланце и конгломерате были отлично оголены. Обрушение плотины Сент-Франсис стало прекрасным_примером того, как не следует строить плотины.

Подобно плотине Сент-Франсис, плотина Ле-Шёрфа является традиционной с геологической точки зрения, так как она обвалилась из-за неуравновешенного фундамента. Но если на геологию в районе плотины Сент-Франсис просто не направляли внимания, то обрушение плотины Ле-Шёрфа было вызвано ошибкой в осознании геологических критерий. Зта плотина находилась близ городка Оран, неподалеку от берега Средиземного моря в западной части Алжира; она была построена в 1885 г., глубина воды в образовавшемся водохранилище составляла 22 м.

На участке сооружения плотины коренной породой был мощнейший миоценовый известняк с прослоями брекчий, падающий на запад в ядро опрокинутой синклинали. Известняк перекрывал толщу мергелей с маломощными прослоями известняков и песчаников, выходившую на поверхность высоко на западном берегу. Заканчивался разрез четвертичными глинами и конгломератами, мощность которых местами достигала 30 м. Четвертичные отложения в главном были неуплотненными, но на отдельных участках некие конгломераты были сцементированы, как это нередко наблюдается в поверхностных осколках известняков, в особенности в горячих районах, где скорость испарения очень высока.

Фундаментом западного конца плотины служили массивные миоценовые известняки. Хотя через эти известняки и сочилась вода, они были структурно крепкими. Фундаментом же восточной части плотины из-за ошибки при геологическом определении стал сцементированный четвертичный конгломерат, представлявший собой только хрупкую корку на неуплотненном материале. Потому, когда 8 февраля 1885 г. водохранилище было заполнено, вода перелилась через край и практически смыла восточную часть плотины. Вся находившаяся в водохранилище вода одномоментно перевоплотился в гигантскую волну, накрывшую город Сен-Дени-дю-Сюг, который размещался в 20 км вниз по течению.

Обрушение вышло из-за того, что неуплотненные четвертичные осадки были совсем неподходящим фундаментом для плотины. Западная половина плотины, фундаментом которог служил мощнейший миоценовый известняк, повреждена не была потом она стала частью новейшей плотины, построенной в 1892 г. Эта плотина стоит и на данный момент; чтоб предупредить просачивание воды через известняк, пришлось сделать глубочайший цементный заслон, доходящий до самого мергеля.

Как показало расследование, основная причина катастрофы 1885 г. заключалась в том, что четвертичный сцементированный конгломерат был принят за слой брекчии в миоценовом известняке. Хотя меж этими материалами наблюдается существенное сходство (оба они в главном состоят из обломков известняка), но при кропотливом анализе их, непременно, можно было различить: в четвертичных отложениях встречаются гальки из неизвесткового материала. В выветрелом состоянии обе породы очень похожи, но каждый спец в области инженерной геологии должен знать об этом и должен провести детализированное и тщательное исследование. Обрушение плотины Ле-Шёрфа наглядно показало, что может произойти, если принять погребенный слой неуплотненного осадка за громоздкую породу.

С геологической точки зрения обрушение плотины на водохранилище в горах Болдуин в Калифорнии было необыкновенным и труднообъяснимым, так как сначало причина этой катастрофы была совсем непонятна. Но с того времени механизм этого явления был исследован более детально и картина прояснилась. Обрушение можно отнести к необыкновенным в том плане, что все признаки будущей катастрофы были налицо, и потому удалось вовремя эвакуировать население из небезопасного района. Это было большой фортуной, в особенности так как водохранилище размещалось на 100 м выше густонаселенных пригородов Лос-Анджелеса. Город раскинулся вокруг гор, и водохранилище было предназначено для подачи воды в его повсевременно возрастающий юго-западный район.

Водохранилище сооружалось с 1947 по 1951 г. Из узенького неглубокого» ущелья была проведена выемка породы, из которой в устье ущелья соорудили основную плотину высотой 40 м, также сделали серию низких дамб на окружающих возвышенностях и седловинах. В итоге вышло практически квадратное водохранилище шириной около 300 м, глубиной 20 м и емкостью Ц40 млн. л. Вынутые глинистые осадки не использовались при строительстве главной стенки плотины, а были раскатаны по дну и внутренним склонам водохранилища слоем шириной до 3 м, при этом в высшей части склонов этот слой был в два раза тоньше. На глину было положено асфальтовое покрытие шириной 8 см, служившее непроницаемой облицовкой; это покрытие пронизывали дренажные каналы, по этому просачивающаяся вода не достигала небезопасных давлений. Были предусмотрены также большие дренирующие каналы со шлюзами, по которым в случае трагедии воду из водохранилища можно было спустить наименее чем за 24 ч.

Коренные породы на месте закладки водохранилища были представлены слабоконсолидированными плиоценовыми и плейстоценовыми осадками. Они состояли в главном из песков и алевритов, также маленького количества глин, при этом верхние слои осадков обычно были рыхловатыми и время от времени даже просто крошились в руках. Нижние, плиоценовые слои можно отнести к равномерно консолидированным, некие из их были отчасти сцементированы. Проницаемость и стремительная эродируемость всех этих материалов вызывали беспокойство.

В геологическом отчете, составленном в 1941 г., говорилось, что на этом месте можно создавать водохранилище. Но в отчете за 1943 г. этот вывод был на сто процентов опровергнут. Когда же в 3-ем отчете было заявлено, что водохранилище строить можно, но «конструкция его должна быть консервативной», решили, что другого места все равно не отыскать, и строительство началось.

Геология этого участка осложняется к тому же геологическими особенностями. Гора Болдуин представляет собой антиклинальный купол в толще нефтеносных третичных отложений мощностью 3600 м, залегающих на мезозойских кристаллических сланцах. Ось антиклинали проходит к западу от водохранилища; с той же самой стороны, но поближе к водохранилищу разлом Инглвуд сдвинут на 450 м по латерали, в этж месте наблюдалось несколько толчков. Во время строительства на участке, отведенном под водохранилище, было найдено два малозначительных разлома; больший из их, расположенный восточнее, известен сейчас под заглавием Резервуар-Фолт («разлом водохранилища»). По этому разлому наблюдался глинистый пропласток мощностью До 10 см с поверхностями скольжения; разлом был довольно приметным, вследствие чего водосброс перенесли в другое место.

Куполообразная антиклиналь Инглвуд представляет собой большое промышленное месторождение нефти; еще с 1924 г. сотки скважин были пробурены в залегающих тут песках третичного возраста. При разведке нефти было найдено огромное количество разломов, в том числе большой глубоко залегающий разлом Инглвуд Болдуин-Хиллс близ Лос-Анджелеса, где в 1963 г. вышло обрушение водохранилища вследствие подвижек грунта, связанных с разработкой нефтяных месторождений в антиклинали Инглвуд; предполагалось, что один из выявленных разломов является продолжением нарушения Резервуар-Фолт. Извлечение нефти из осадков сделало антиклиналь Инглвуд центром интенсивно проседающей впадины. За период с 1917 по 1963 г. центральная часть этой впадины опустилась на глубину до 3 м; за то же время участок, где находилось водохранилище, ишак практически на метр. Не считая того, этот участок заходил в кольцевую зону, где за 29 лет наибольшее латеральное перемещение грунта составило более метра в сторону центра проседающей впадины.

Всегда, пока было водохранилище, повсевременно наблюдались признаки подвижек грунта. В бетоне, покрывающем разведочные штреки, были обнаружены маленькие трещинкы, а в стенках водохранилища — сетка еще больше маленьких трещинок; исследования демонстрировали, что проседание и горизонтальное смещение длятся. Самым увлекательным результатом повторных съемок был последующий: с 1947 по 1962 г. участок, на котором размещались водохранилище и плотина, возрос на 12 см вдоль диагонали северо-восток — юго-запад. В мае 1957 г. на площади юго-востоку от водохранилища стали создаваться большие трещинкы, а потом они появились уже поблизости водохранилища. Это были открытые трещинкы до 750 м в длину, не перемещавшиеся по латерали; они круто падали на запад, протягиваясь параллельно маленьким разломам, имевшимся на этом участке.

Но никаких признаков повреждений водохранилища не наблюдалось. Все было тихо. Но в 11 ч 15 мин утра 14 декабря 1963 г. охранник, следивший за режимом водохранилища, нашел, что дренажные каналы сбрасывают воду под высочайшим давлением. Это означало, что вода из водохранилища прорвалась через асфальтовую облицовку в слой глины. Была поднята тревога.

К 12 ч 20 мин начали спуск воды из водохранилища, а в 13 ч вода стала проникать из-под основания восточного конца плотины. Так как к этому времени плотина была уже эродирована изнутри, стало совсем ясно, что водохранилище обречено. Были приняты критические меры к спасению населения: объявления по радио, телевидению и с вертолетов, снабженных громкоговорителями, посодействовали стремительно эвакуировать 1600 человек из домов, расположенных под плотиной.

К 14 ч просачивание воды стало так сильным, что у края водохранилища появился водоворот, а девятью минутками позднее в основании плотины появилось большущее отверстие. В 15 ч 38 мин в это отверстие обвалилась высшая часть плотины, в какой образовалась большущая трещинка высотой 27 м и шириной 22 м. Сначало скорость течения воды через эту трещинку составляла более 120 м3 за секунду, и через час водохранилище было уже пустым. Волна обвалилась вниз по ущелью, и расположенная понизу равнина скрылась под 2,5-метровым слоем воды, но благодаря своевременной эвакуации жертв было малость: утонуло 5 человек. 40 один дом был разрушен, практически тыща строений повреждены, улицы покрылись толстым слоем грязищи. Общий вред составил практически 15 млн. долл.

Как вся вода из водохранилища вытекла, сразу стала ясна причина катастрофы: вдоль обнажения Резервуар-Фолт через асфальтовое покрытие протягивалась трещинка, уходившая в пролом в плотине. По разлому вышло такое же движение, как и по ранее образовавшимся трещинкам в земной поверхности на юго-востоке участка: разлом открылся на 10 см и сместился к западу практически на 20 см. Вода просочилась через разрушенный асфальт, залила систему закрытого внутреннего дренажа и продолжала течь вниз в разлом, размывая рыхловатые пески и алевриты под слоем накатанной глины. В конце концов вода прорвалась и под плотину и начала стремительно подмывать породу под ней. Но при движении разлома плотина не разрушилась и даже некое время сохраняла перемычку над отверстием, из которого вытекала вода.

Предпосылкой движения по разлому явилось, непременно, развитие деформаций, сопровождавших проседание антиклинали Ин-глвуд, но конкретно при таком заключении и началась неурядица. Проседание вышло не вследствие удаления воды, так как такого не наблюдалось, и не вследствие оползней либо землетрясений, потому что в сей день они зарегистрированы не были.

Подразумевали, что движение грунта началось вследствие извлечения нефти из месторождения Инглвуд. Но начиная с 1957 г. на месторождении перебежали к вторичному извлечению полезного ископаемого методом нагнетания в породу рассола, вытесняющего нефть. При всем этом было записанно приметное ослабление движения грунтов вокруг месторождения.

Появился вопрос, почему же в 1963 г. движение в один момент возобновилось. Считали, что это вышло вследствие какого-то глубинного тектонического процесса, но никаких подвижек на разломе Инглвуд записанно не было. При местных же тектонических критериях в антиклинальной области быстрее могло начаться поднятие, чем опускание, и, как следует, на участке водохранилища должно было происходить сжатие, а не растяжение.

Нефтяные компании заплатили городку и его страховым обществам без какого-нибудь судебного разбирательства практически 3,9 млн. долл., что составляло около 25 % от общего вещественного вреда. В итоге официального расследования было^сделано последующее обобщенное заключение: «Слишком многого желали от этого водохранилища, размещенного в краевой части чувствительной системы разломов Ньюпорт-Инглвуд с неуравновешенной тектоникой, на краю стремительно проседающей впадины, на фундаменте, подвергающемся активному воздействию воды».

Только позднее стало понятно, какую роковую роль в обрушении плотины на водохранилище в горах Болдуин сыграло вторичное извлечение нефти. Этот вид добычи подразумевает выкачивание нефти из одних скважин при нагнетании воды либо рассола в другие скважины, по этому увеличивается давление воды в породах на глубине. В текущее время отлично понятно, что схожее повышение давления поровых вод может привести к понижению сил сцепления по плоскостям сброса; в ряде всевозможных случаев это послужило предпосылкой слабеньких землетрясений. В этом случае повышением порового давления стимулировалось движение вдоль разлома Резервуар-Фолт, который был полностью устойчивым до того момента, пока в породах не возросло давление воды. Это предположение подтвердилось при сравнении скорости нагнетания рассола в породы месторождения Инглвуд с образованием трещинок в его краевых частях, также с потерей флюидов в плоскости сброса.

Хотя проектировщики водохранилища учли сопротивление толчкам и проседанию, они, к огорчению, допустили две ошибки. Предполагалось, что разлом Резервуар-Фолт — маленькой и неглубокий, тогда как в реальности он достигал значимой глубины и пересекал большие поля напряжений в погружающейся антиклинали. Не считая того, не было учтено неминуемое изменение физических параметров пород, которое аккомпанирует операции по извлечению нефти. Вопрос о том, кто повинет в катастрофе: нефтедобывающие компании либо Министерство аква ресурсов — до сего времени остается открытым. Но нельзя опровергать, что в таковой ситуации, которая сложилась в горах Болдуин, нефтяное месторождение и водохранилище были полностью несопоставимыми.

Обрушения плотин Сент-Франсис, Ле-Шёрфа и Болдуин-Хиллс можно было предсказать при правильной оценке местных геологических критерий, на плотине же Мальпассе дело обстояло по другому. Обрушение плотины Мальпассе было обосновано геологической обстановкой, но ни до катастрофы, ни во время ее механизм обрушения известен не был; только потом удалось его установить, частично благодаря самой катастрофе.

Плотина, построенная в 1953 г., запрудила реку Рейран в 8 км к северо-востоку от городка Фрежюс на западном конце Французской Ривьеры. Это было бетонное сооружение с узкой аркой высотой 65 м, длина искривленной сводовой части составляла 220 м; плотина задерживала воду в водохранилище длиной 6,5 км и емкостью 25 млн. м3.

Геологическое строение этого места казалось практически безупречным. Коренной породой был каменноугольный гнейс и маломощный аллювий, который на сто процентов удалили во время строительства водохранилища. Гнейс включал пегматитовые жилы, в каких не было ослабленных зон, также имел густую сеть микротрещин, не отличавшихся любым определенным нравом.

Никакой волнения эти трещинкы не вызывали, так как было установлено, что породы фундамента способны вместить при нагнетании только малое количество цемента. Полосчатость гнейса обусловливалась приемущественно слюдой, а также^большим количеством кальцита и серицита, в особенности в зоне, расположенной на восточном берегу. Поверхности шелковистого серицита нередко сдвигались, что усиливалось при намокании, но угол сланцеватости в месте возведения плотины был так круче склона равнины, что не появлялось никакой угрозы оползания насыпной плотины.

Маленькой разлом, существовавший в гнейсе, не был найден при начальном исследовании участка; он выявился только при размыве породы после обрушения плотины. Даже если б он и был увиден, особенной волнения это, возможно, не вызвало бы. Хотя разлом и обнажался выше по течению от плотины, и падал под углом 45°, проходя приблизительно в 15 м под плотиной, можно было полагать, что засыпка плотины не должна вызвать тут каких-то новых небезопасных подвижек.

После того как в 1953 г. строительство плотины закончилось, водохранилище стало равномерно заполняться, но из-за огромных расходов воды наибольший уровень в нем был достигнут только в конце ноября 1959 г. До того времени увиденные деформации и движение плотины не выходили за границы допустимых. Пятнадцатого ноября 1959 г. охранник нашел, что из-под западного берега приблизительно в 20 м вниз по течению от плотины проникает вода; это длилось и во время сильного дождика, начавшегося 27 ноября. В 9 ч вечера 2 декабря плотина обвалилась, но очевидцев этой катастрофы не было. По рассказам охранника, находившегося в то время в собственном доме, расположенном в 1,5 км от водохранилища, трагедия разразилась моментально: обычную тишину вдруг нарушил сильный треск, двери и окна дома были вырваны резким порывом ветра, и началось неописуемое.

Плотина обвалилась одномоментно, и образовавшаяся волна была воистину огромной. Она устремилась вниз по узенькой равнине реки Рейран, потом разлилась по расположенной понизу равнине, все разрушая на собственном пути. В городке Фрежюс погибло более 400 человек, для Франции это было реальным государственным бедствием. От плотины не осталось камня на камне. На западном берегу сохранился только маленький блок, а на восточном — только край плотины, смещенный на 2 м по горизонтали от начального положения.

При расследовании обстоятельств катастрофы выяснилось, что посреди обломочного материала, принесенного в равнину, бетонные плиты и их осколки, как и при постройке, были как и раньше сцеплены с гнейсом. Это свидетельствовало о том, что предпосылкой обрушения плотины не могла быть утрата контакта меж плотиной и коренной породой. Комиссия не нашла никаких ошибок и в конструкции плотины; бетон тоже был неплохим, а в практически водонепроницаемый гнейс нагнетался к тому же цементирующий раствор. Потому было решено, что плотина обвалилась вследствие изгибания узкой бетонной арки, которое было вызвано движением фундамента плотины. Так как порода, послужившая предпосылкой обрушения, была вымыта волной, велись споры, как вышло обрушение — в итоге деформации либо оползания.

Хотя потом было установлено, что ни один из этих процессов не был предпосылкой обрушения, в процессе обсуждений было получено два принципиальных результата. Во-1-х, оказалось, что инженеры-проектировщики и геологи гласили на различных языках, а поэтому не могли осознать друг дружку. Во-2-х, было изготовлено официальное заявление о необходимости проводить более детализированное исследование всех пород фундамента in situ, в особенности в поверхностных слоях, а не полагаться на результаты лабораторных проверок, как это обычно было принято.

Только пару лет спустя группе французских инженеров удалось установить настоящую причину катастрофы в Мальпассе. При выполнении серии лабораторных опытов с целью выяснения связи меж водопроницаемостью и преобладающим напряжением в серии пород обнаружилось, что водопроницаемость неких пород резко понижалась при сжатии, при этом более сильный эффект наблюдался в микротрещиноватых породах, таких как гнейс.

Растягивающее напряжение вызывало повышение проницаемости. Оказалось, что из всех изученных пород конкретно в гнейсе изменение проницаемости более очень находится в зависимости от напряжений. Если рассматривать это открытие применительно к данной плотине, то его значение становится совсем естественным, так же как и роль маленького разлома, находившегося ниже по течению. Под воздействием давления насыпной плотины вышло сжатие гнейса, и его проницаемость уменьшилась приблизительно до одной сотой от ее обыденного значения. Сам разлом содержал непроницаемую жильную глинку, и таким макаром под плотиной создался практически непроницаемый для воды барьер.

Для зоны растяжения в гнейсе под краевой частью водохранилища была свойственна завышенная водопроницаемость, через эту зону и передавалось поровое давление воды. В итоге в практически водонепроницаемом гнейсе под плотиной появилась большущая сила, направленная ввысь параллельно ослабленному разлому, которая вместе с воздействием порового давления подняла плотину. Непременно, предпосылкой обрушения было окончательное наполнение водохранилища, вызвавшее несколько более сильную деформацию плотины и подстилающих пород и приведшее к образованию трещинок в деньке водохранилища, что содействовало более резвой передаче давления воды.

Обеспечить безопасность на плотине Мальпассе можно было только методом сооружения системы дренажа под плотиной, что препятствовало бы росту давления поровых вод. В текущее время подобные сооружения предусматриваются во всех плотинах такового рода. Невзирая на то что в ретроспективе механизм обрушения плотины Мальпассе стал совсем естественным, несправедливо было бы инкриминировать в непредусмотрительности инженеров-проектировщиков, которые в то время ничего не знали о принципах такового механизма. В этом случае инженерам можно простить некие геологические ошибки, так как еще не были исследованы все препядствия, возникающие в критериях, когда большие силы оказывают воздействие на такие природные материалы, как вода и горная порода.

Источник: survincity.ru

Как строительство плотин и водохранилищ

Плотины являются общими гидросооружениями, по целевому назначению относятся водоподпорным сооружениям и являются среди них наиболее важными.

Водоподпорным называется сооружение, удерживающее с одной стороны воду на более высоком уровне, чем с другой. Как отмечалось выше, часть водного объекта по ту сторону водоподпорного сооружения, где имеется более высокий уровень воды, называется верхним (подпёртым) бьефом, а по другую сторону — нижним бьефом. Разность уровней верхнего и нижнего бьефов называется напором на сооружении. Плотиной называется водоподпорное сооружение, перегораживающее русло или долину реки. Водоподпорные сооружения же, устраиваемые по берегам рек для защиты земель от затопления, носят название дамб или валов.

К подпорным сооружениям относятся также ряд специальных сооружений, например, судоходные шлюзы и шлюзы-регуляторы на оросительных и осушительных системах, плотоходы и некоторые другие.

Плотины принято классифицировать по нескольким признакам.

По цели устройства. Различают две основные цели устройства плотины: а) поднятие уровня воды в реке на некоторую высоту и регулирование этого уровня, что достигается строительством водоподпорной плотины; б) создание хранилища воды, что достигается строительством водохранилищной плотины. Во многих случаях одну и ту же плотину устраивают и для поднятия уровней воды в реке, и для образования водохранилища. Такая плотина будет и водоподъёмной, и водохранилищной.

По возможности пропуска воды. В зависимости от пропуска воды через створ плотины различают: глухие плотины и водосбросные плотины.

По основному материалу: из грунтовых строительных материалов, бетонные плотины, железобетонные плотины, деревянные плотины, плотины из прочных материалов (стали, синтетической плёнки и т. д.) и комбинированные.

По высоте создаваемого напора. Принято выделять низконапорные плотины с напором менее 25 м, средненапорные — с напором от 25 до 75 м и высоконапорные — с напором более 75 м.

По характеру основания. Различают плотины, построенные на мягких грунтах (проницаемых, нескальных) и на скальных грунтах (от вида грунта основания зависит характер фильтрации воды под плотиной). [2, с. 16-18.

Действие речного потока на плотину.

Кроме тех видов воздействия, которые вода оказывает на любое гидросооружение (см. п. 1.1), плотины испытывают со стороны водного потока ряд дополнительных действий, последствия которых учитываются в конструкциях рассматриваемых сооружений.

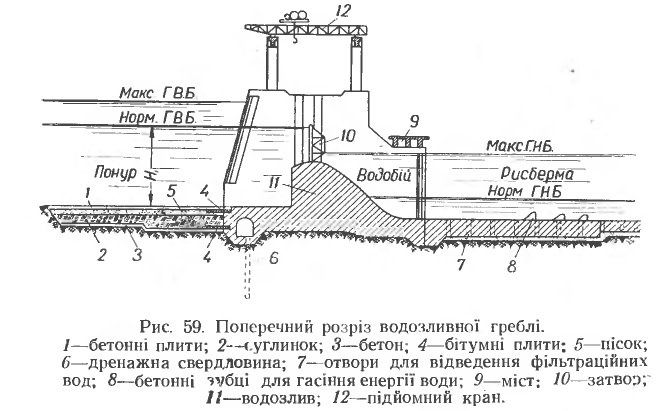

В верхнем бьефе у плотины поток имеет обычно скорости течения меньше, чем они были до создания подпора. Однако на подходе к водосбросным отверстиям местные скорости возрастают и при известном их значении возможны размывы русла, способные привести к нарушению устойчивости плотины (рис. 1.3.1). Для защиты русла от размыва перед плотиной устанавливается специальное покрытие, носящее название понур. Другое назначение понура — борьба с фильтрацией воды под сооружением.

В пределах плотины вода движется с очень большими скоростями (иногда более 20 м/с), оказывая на сооружение динамическое воздействие ввиду возникающих пульсаций потока, местных сопротивлений и пр. Сведение этих воздействий до возможного минимума достигается путем подбора плавных форм тех поверхностей сооружения, по которым движется поток.

В нижнем бьефе за плотиной значительная кинетическая энергия потока, пропорциональная расходу воды и квадрату скорости, неизбежно разрушает русло, вызывает глубокие размывы даже скального грунта дна реки, что будет угрожать целости плотины. Поэтому принимаются меры гашения избыточной кинетической энергии и защиты русла от разрушения специальными покрытиями.

Для этого непосредственно за водосливом укладывают массивную плиту, называемую водобоем. На нем теряется основная часть кинетической энергии путем образования вальцов при сопряжении потока с водой нижнего бьефа, а также благодаря расщеплению потока на отдельные струи и взаимному перемешиванию струй, для чего на водобое часто устраивают специальные выступы, пороги, стенки. За водобоем следует обычно гибкое, проницаемое для воды покрытие, называемое рисбермой, на которой скорости потока доводятся до величин, не опасных для грунта русла (рис. 1.3.2). [2, с. 18-21.

Заиление водохранилищ. Влекомые и взвешенные наносы, попадая в водохранилище, вследствие малых скоростей течения в нем начинают осаждаться и откладываться на дне. При осаждении более крупные наносы откладываются в верхней (хвостовой) части водохранилища, более мелкие сносятся ниже и самые мелкие, взвешенные, разносятся течением по всей части водохранилища.

При сработке водохранилища наносы, отложившиеся в его хвостовой части, постепенно смываются вниз и более равномерно распределяются по всей чаше. Смыв наносов прекращается ниже уровней мертвого объема, и поэтому последний постепенно и непрерывно заполняются наносами. Наносы, остающиеся в водохранилище во взвешенном состоянии, частично удаляются через водозаборные и водосбросные сооружения вместе с водой. При заполнении мертвого объема дальнейшее отложение наносов приводит к уменьшению полезного объема водохранилища и нарушению его работы. Расчет заиления водохранилищ и определения срока их службы является одним из основных и еще недостаточно разработанных вопросов гидрологии [6, с.320.

Действие плотины на речной поток.

Плотины, образующие водохранилища, особенно крупные, приводят к коренным преобразованиям водного режима, увлажненности и микроклимата, прилегающих к ним территорий, вызывая изменение их флоры и фауны. Остановимся на основных изменениях, происходящих выше и ниже плотины в реке и речном русле.

Подпор, созданный плотиной, распространяется на значительные расстояния, вызывая увеличение глубин в реке и уменьшение скорости течения, что приводит к разнообразным последствиям. Так, повышаются уровни грунтовых вод в речных поймах, долинах и в прибрежной зоне водохранилищ. Это явление в большинстве случаев отрицательно сказывается на окружающей среде, так как сопровождается заболачиванием территории, выпадением лесов по берегам водохранилищ в северных районах, засолением почв в южных районах, всплытием торфяников и др. (рис. 1.3.3).

В связи с уменьшением по мере приближения к плотине скорости течения потока в водохранилище происходит выпадение из воды наносов, которые сортируются по крупности сообразно со скоростями течения, т.е. с постепенным уменьшением крупности по направлению к плотине.

Помимо наносов, приносимых рекой, твердый материал поступает в водохранилище за счет обрушений берегов вследствие размывающего действия волн, вследствие оползней, осыпей и обвалов крутых берегов. Все эти процессы приводят к так называемому переформированию берегов водохранилищ и образованию пологих «пляжей» в прибрежной зоне.

В связи с отложением наносов емкость водохранилища уменьшается, причем темпы такого уменьшения зависят от количества наносов, от емкости водохранилища, условий работы последнего и других факторов. Отмечаются случаи, когда построенное водохранилище заиляется за относительно короткий срок — за несколько лет; например, подпорный бьеф Земо-Авчальской ГЭС на реке Куре в течение 5 лет был заилен на 60 %, Штеровское водохранилище на реке Миус (Донбасс) за такой же период на 85%. Вместе с тем в литературе приводятся также примеры водохранилищ, которые почти не заиляются; к ним относится водохранилище одной из высочайших в мире плотин Боулдер (на р. Колорадо), которое в соответствии с проведенными расчетами должно заполниться илом только через 445 лет.

Откладывающиеся наносы не только уменьшают полезную емкость водохранилища и создают в хвостовой его части затруднения для судоходства, но и приводят к постепенному подъему уровня воды в верхнем бьефе, а также более дальнему от плотины распространению кривой подпора, что вызывает увеличение затоплений земель. В частности, в зоне примерного подпора может оказаться гидрологический (водомерный) пост, который до строительства плотины и наполнения водой водохранилища находился на свободном участке реки.

Если ситуация такова, что насыщенность водного потока наносам значительно уменьшается за счет осаждения их в зоне водохранилища, то тогда в нижний бьеф водоподпорного сооружения поступает осветленная вода. В результате устойчивость русла в нижнем бьефе, установившаяся в предшествующий строительству плотины период, нарушается, так как поток начинает интенсивно размывать русло и насыщаться наносами в соответствии со своей «транспортирующей способностью». При этом дно русла нижнего бьефа будет несколько понижаться, иногда на значительное расстояние от плотины (десятки и даже сотни километров). Снижение дна русла в нижнем бьефе может вызвать:

а) нарушение устойчивости мостовых опор;

б) понижение уровня грунтовых вод в берегах, что сопровождается, в частности, обсыханием колодцев;

в) ухудшение работы ранее построенных водозаборов.

После строительства плотины существенно меняется и ледово-термический режим на участке реки, оказавшейся в зоне распространения подпора. В верхнем бьефе вследствие резкого замедления скоростей течения быстрее наступает ледостав, ледяной покров достигает большей толщины, чем имел место до строительства сооружения, затягиваются сроки вскрытия, что отрицательно сказывается на условиях судоходства и даже может оказать влияние на микроклимат прилегающей территории.

Накопление больших объемов воды способствует аккумуляции в водохранилищах дополнительного тепла (впрочем, мало влияющего на ледовый режим верхнего бьефа). Это тепло, поступая с водой в нижний бьеф, вместе с высокими скоростями потока зимой замедляет формирование за плотиной ледяного покрова, приводя к образованию полыней. Последние при определенных метеорологических условиях являются «фабриками шуги». Шуга же, перемещаясь водным потоком в больших количествах на нижележащие участки реки, где установился ледяной покров, способствует образованию зажоров, приводящих к зимним наводнениям и образованию обширных наледей, иногда приносящих значительный ущерб народному хозяйству (выход из строя дорог, мостов и линий связи и т.п.). 1, с. 21-23.

Фильтрация воды под плотиной. Причины и последствия.

Основания плотин — различные горные породы — обычно в той или иной степени проницаемы для воды (в том числе и скальные). [2, с. 21-23. Это происходит вследствие пористости грунтов, слагающих основание плотин, берега рек, поймы и речные долины — вода из верхнего бьефа под действием напора фильтрует в основание плотины и в берега в обход её. 2, с.317. Естественно, что после поднятия плотиной уровня воды в реке основание сооружения насыщается водой, которая движется по порам и трещинам из зоны большего давления в зону меньшего давления, т. е. из верхнего бьефа в нижний бьеф. Это движение называется фильтрационным или фильтрацией воды.

Область фильтрации под напорным гидротехническим сооружением ограничивается сверху поверхностями сооружения, которыми оно соприкасается с грунтом основания и берегов, а снизу — кровлей водоупора (иногда водоупор отсутствует на практически достижимой глубине). Входной поверхностью фильтрационного потока является дно верхнего бьефа, выходной — дно нижнего бьефа и проницаемые для воды части сооружения (рисберма, дренажные устройства и пр.).

Фильтрация воды под сооружением является напорной, т. к. свободная поверхность фильтрационного потока отсутствует. Линия контакта сооружения с грунтом основания по направлению продольной оси потока называется подземным или фильтрационным контуром, который обычно представляет собой ломаную линию (на рис. 1.3.2 линия ABCDEFGKL).

Фильтрация воды под напорными гидротехническими сооружениями имеет следующие последствия:

1) происходит потеря (утечка) воды из водохранилища в нижний бьеф;

2) фильтрующаяся вода оказывает гидростатическое давление на подошву сооружения, направленное снизу вверх и называемое обычно противодавлением ввиду направленности его противоположно силе тяжести. Противодавление как бы облегчает сооружение, уменьшает его вес и сопротивление сдвигающим сооружение горизонтальным силам;

3) фильтрующаяся вода может механически и химически действовать на грунт, слагающий основание сооружения, увлекая за собой мелкие частицы, а соли растворяя и унося их в нижний бьеф. В первом случае процесс называется механической суффозией грунта, а во втором — химической суффозией. Начавшаяся суффозия делает грунт основания проницаемым для воды, скорости фильтрации возрастают, фильтрующийся поток оказывается способным выносить частицы большего размера и при дальнейшем развитии явления может закончиться разрушением основания и аварией сооружения.

Таким образом, борьба с последствиями фильтрации конкретно направлена на сокращение потерь воды из верхнего бьефа, на уменьшение противодавления, на снижение скоростей фильтрационного потока.

Априори можно утверждать, что при одном и том же напоре на плотине фильтрация под сооружением и её последствия будут тем меньше, чем больше путь фильтрации, т.е. длина фильтрационного контура.

Удлинение путей фильтрации создаётся устройством перед плотиной водонепроницаемого покрытия, называемого понуром, а под понуром и сооружением — вертикальных преград в виде шпунтовых стенок в мягких грунтах, либо в виде цементных, битумных и других завес в скальных основаниях.

Аналогичный процесс фильтрации совершается и в берегах русла или долинах, к которым примыкает подпорное сооружение. Борьба с этим явлением также ведётся в основном удлинением путей фильтрации.

Для обоснованного определения размеров противофильтрационных элементов плотины и полного учёта стока в створе гидроузла необходимо уметь рассчитывать значения основных параметров фильтрационного потока: его скорости, расходы и противодавления. [1, с. 23-24.

Бетонные и железобетонные плотины.

Плотины по конструктивным признаками и условиям статической работы различают:

· гравитационные массивные (рис. 1.3.4 а), т.е. плотины, устойчивость которых обеспечивается их собственным весом — горизонтальному сдвигающему гидростатическому давлению воды в данном случае противостоит сила трения (а иногда и сила сцепления), действующая по подошве плотины, которая зависит от веса плотины и коэффициента трения тела плотины по основанию;

· контрфорсные (рис. 1.3.4 б), устойчивость которых обеспечивается не только весом самой плотины, но и весом воды в объеме призмы АВС; эти плотины имеют большой уклон верховой грани со стороны верхнего бьефа;

· арочные (рис. 1.3.4 в), работающие как свод, «положенный на бок» и упирающийся своими пятами в берега;

· гравитационные облегченные, т.е. такие плотины, в которых предпринят ряд конструктивных мер с целью экономии дорогостоящего бетона, разумеется при сохранении необходимой устойчивости сооружения.

Среди наиболее известных бетонных гравитационных плотин на скальном основании следует назвать плотины:

· Гранд-Диксанс на р. Диксанс (наибольшая высота — 281 м, Швейцария),

· Гувер (Боулдер) на р. Колорадо (наибольшая высота — 222 м, США),

· Шаста на р. Сакраменто (наибольшая высота — 184 м, США),

· Братская на р. Ангаре (наибольшая высота — 124 м, Россия),

· Элефант Бьют на р. Рио-Гранд (наибольшая высота — 94 м, США) и др.

Плотины из грунтовых материалов.

К грунтовым материалам относятся:

· нескальные грунты (глинистые, песчаные, крупнообломочные);

· естественный камень, получаемый путем разработки скального грунта.

Плотины из грунтовых материалов почти всегда бывают глухими: перелив воды через их гребень допускается только как исключение для плотин малой высоты (при условии принятия соответствующих мер).

Плотины из грунтовых материалов оказываются весьма экономичными конструкциями, если вблизи места строительства имеется соответствующий грунт или камень. Существенным положительным качеством рассматриваемого типа плотин является их долговечность, простота конструкции и производства работ по их осуществлению, в связи с чем для сооружения таких плотин не требуется, в частности, большого количества квалифицированной рабочей силы.

Земляные плотины, являясь древнейшим типом плотин, и в настоящее время имеют самое широкое распространение. Эти плотины можно троить практически на всех основаниях, что является их крупнейшим преимуществом. Среди наиболее известных земляных плотин следует назвать:

· Андерсон Рэнч (наибольшая высота — 139 м, США),

· Плотина ГАЭС (наибольшая высота — 125 м, Люксембург),

· Сер-Понсон (наибольшая высота — 122 м, Франция),

· Барири (наибольшая высота — 112 м, Бразилия) и др.

По способам постройки земляные плотины делятся на насыпные, возводимые путем отсыпки грунта в тело плотины (насухо или в непроточную воду) и намывные, возводимые средствами гидромеханизации земляных работ.

Способ постройки плотины существенно влияет на ее конструктивные особенности.

Земляные насыпные плотины по конструктивным признакам принято разделять на следующие основные типы (рис. 1.3.5):

· плотины из однородного грунта, т.е. выполненные из одного вида слабоводопроницаемого грунта (рис. 1.3.5 а);

· плотины из неоднородного грунта, т.е. выполненные из разных грунтов; часто отдельные грунты в теле плотины располагают так, чтобы водопроницаемость плотины увеличивалась по направлению от верхнего бьефа к нижнему (рис. 1.3.5 б), иногда же наиболее водонепроницаемый грунт помещают в центральной части профиля плотины (рис. 1.3.5 в);

· плотины с наружной (верховой) маловодопроницаемой или водонепроницаемой противофильтрационной преградой в виде экрана, выполненного из маловодопроницаемого грунта (рис. 1.3.5 г, е), асфальтобетона, полиэтиленовой пленки и т.п. (рис. 1.3.5 д);

· плотины с внутренней (центральной) маловодопроницаемой или водонепроницаемой преградой в виде ядра, образованного маловодопроницаемым грунтом (рис. 1.3.5 ж), или диафрагмы (рис. 1.3.5 з) из негрунтовых материалов — бетона, железобетона, асфальтобетона, полиэтиленовой пленки, металла и т.п.

Деревянными плотинами называются такие, в которых нагрузка от воды и других факторов воспринимается в основном деревянными конструкциями, а устойчивость против сдвига обеспечивается закреплением деревянных частей в основании, нагрузкой их балластом в виде земли, камня и другими средствами.

Деревянные плотины, как правило, устраивают водопропускными (водосливными); глухие деревянные плотины применяются очень редко, так как они оказываются даже в лесистых местностях дороже глухих земляных или каменно-набросных плотин. Рассматриваемые плотины сооружаются:

· главным образом в целях улучшения лесосплава на небольших лесосплавильных реках;

· иногда в связи с устройством небольших ГЭС или тех или других интересах сельского хозяйства.

Основной породой дерева в плотиностроении является сосна как наиболее распространенная и стойкая в условиях переменной влажности.

Положительными качествами древесного строительного материала, содействовавшими широкому применению его в плотиностроении, являются: легкость обработки и простота конструкции, упругость, малая чувствительность к колебаниям температуры, хорошая сопротивляемость размывающему действию воды, сравнительная дешевизна.

Недостатком дерева являются: деформативность древесины (усушка, коробление и снижение ее прочности под влиянием влажности); трудность конструирования элементов, работающих на растяжение; сгораемость; подверженность гниению и разрушению вредителями. Последнее обстоятельство наиболее важно, так как до 10-15 лет сокращает срок надежной службы сооружения, хотя при своевременном ремонте верхних частей плотины срок этот может быть доведен до 25 лет и более. В целях борьбы с гниением дерево в соответствующих местах конструкции пропитывается антисептиками.

Плотины из прочих строительных материалов.

Особое место занимают небольшие плотины временного типа, выполняемые или из подручного материала или разборчатые.

К числу первых, в частности, относятся плотины из хвороста, устраиваемые до напоров 2-3 м; плотины, выполняемые из свежесрубленных деревьев с ветвями и листвой (высотой до 5,0 м); габионные плотины, образованные из проволочных (сетчатых) «ящиков», заполненных камнем, называемых габионами (высота достигает 5 метров и более).

Разборчатые плотины используются для производства ремонтных работ на шлюзах, в доках и для создания на небольших водотоках сезонных водохранилищ с целью удовлетворения разнообразных потребностей сельского хозяйства. Раньше такие плотины применялись и для улучшения судоходных условий на реках. [2, с. 23-24.

Источник: studbooks.net

Помогите по географии написать мини сочинение строительство плотин и водохранилищ за и против. в…

Для представления пользователям портала максимально полного и удобно организованного обзора проблем, сопровождающих проектирование, строительство, эксплуатацию и ликвидацию крупных плотин были проанализированы три документа.

На основе этих источников и дополнительных материалов, предоставленных Е.А. Симоновым, И.Э. Шкрадюком и А.С. Мартыновым составлен максимально полный перечень проблем плотиностроения

Подготовленный экспертами перечень был совместно отредактирован сопредседателями рабочей группы проекта «Белая книга. Плотины и развитие» Святославом Забелиным и Расимом Хазиахметовым и представляет собой, в смысле перечня проблем и их формулировок, консенсус позиции Коалиции экологических НПО и компании «РусГидро».

Данный список перечисляет множество процессов (геофизических, геоморфологических, гидрологических, биологических и социальных), изменяющихся и/или возникающих в процессе создания и эксплуатации крупных плотин, которые могут наносить ущерб окружающей среде, биологическим ресурсам и населению.

Строительство и функционирование водохранилищ, особенно крупных, при определенных сочетаниях природных и антропогенных факторов часто приводит к качественному скачку в скоростях и особенностях течения процессов преобразования рельефа земной поверхности, функционирования биоты в водных, долинных и плакорных (водораздельных) экосистемах, а также к изменению условий ведения хозяйства населением. Подобные тенденции могут в короткий период привести к катастрофическим для природного и антропогенного ландшафта изменениям, влияющим как на качество и сам характер среды обитания людей, так и на их благосостояние, жизненный уровень и даже на духовный мир и самовыражение. А так как крупная плотина, как правило, рассчитана на длительный период эксплуатации, многие негативные эффекты могут накапливаться и обостряться с течением времени.

При всем разнообразии факторов воздействия в их основе, по большому счету, лежат два ключевых процесса: фрагментации/нарушения структуры естественных речных систем и изменения естественных параметров стока вещества и энергии по речной сети. Так как речная сеть является опорным каркасом, наиболее продуктивной частью и транспортной системой для всей территории водного бассейна, то плотины и водохранилища нарушают функционирование всех сложившихся в бассейне подсистем — от геологической до социальной. Третьим важнейшим двигателем изменений является сопутствующая человеческая деятельность, индуцированная (или связанная с) процессом создания водохранилища и новыми условиями хозяйствования.

Проблемы воздействия ГЭС взаимосвязаны и взаимозависимы, и хотя в общем можно констатировать, что именно варианты трех факторов, упомянутых выше, обусловливают проявление большинства проблем, но иерархическое или прямое причинно-следственное описание связей между ними крайне затруднительно. Согласно Методическим указаниям по оценке влияния гидротехнических сооружений на окружающую среду (2004): «Следует учитывать также необходимость зонирования всей территории, на которую распространяется влияние гидроузла, на три основных участка, имеющих свою специфику: зону гидросооружений, водохранилище и нижний бьеф».

Мы расширили этот список, так как связанные с водохранилищем проблемы (в наблюдаемых нами отрезках времени) имеют разные зоны и масштаб воздействия (бассейн в целом, водохранилище, весь участок выше плотины — водохранилище и его бассейн, нижний бъеф – река ниже плотины вплоть до устья и прилегающих прибрежных территорий, район расположения основных сооружений и окружающей хозяйственной инфраструктуры и т.д.). Понятия «нижний бьеф» и «верхний бьеф» мы используем в смысле «речная система ниже или выше плотины», без спецификации расстояния.

В данном сводном списке мы разделили проблемы по типам процессов/объектов, которые подвергаются значимому воздействию/изменению (такое разделение во многом условно, ибо вторичные воздействия распространяются на другие классы процессов/объектов. Мы постарались отразить эти связи в описаниях, однако считаем, что они потребуют уточнения на следующем этапе работы):

Источник: matfaq.ru

Малогидроэнергетическое. Капитальные сооружения.

Да, здесь смешные (часто) напоры и небольшие мощности. Но зато широчайшее пространство для идей.

Каменная плотина? Можно. Бетон? Тоже вариант. Дерево? И из дерева можно.

Даже без единого гвоздя. Маленький Днепрогэс со струями по всем лоткам? Или поток в водобойном колодце? Какой формы? А машзал?

У плотины или подальше? И так далее

-Видел когда-нибудь такие плотины?

-Они построили плотину, но она не поместилась и ее сжали в гармошку?

-Ну, в целом именно так и было. Нужна была длинная плотина, но она не поместилась и ее построили гармошкой.

-ЗАЧЕМ?

-ВОДОСБРОС! Плотина переливная. для заданных объемов водосброса она должна быть вот такой длины. Днепрогэс вон тоже не поместился — видел, как скрутило?:)

Так вот, на большой ГЭС подобная форма ну не то, что невозможна, но крайне проблематична — обратный угол не особо устойчив к давлению. Но здесь прочности бетона хватит для такой необычной формы. И примерно так обстоят дела со всеми компонентами маленьких станций. Поэтому они даже более разнообразны, чем большие. Вот и посмотрим, из чего же они состоят.

Что же нужно для работы ГЭС? Плотина? Да далась вам та плотина? Что, жить без нее тошно? А строить ее кто будет? «В свободное от работы время»? Тем более, что ГЭС можно построить и без плотины. Так, любители «свободнопоточных турбин», мудаки и члены «гринписа» — свалите, пожалуйста к принимающей ваши убеждения матери; тут о серьезных вещах говорится.

И генератор на кукурузер верните — он тут и на возбудитель не пригоден.

Я в прошлом посте уже писал — для работы нужен напор, расход и турбина. Плотины в этом списке нет. Потому, что это один из способов создать напор на ровном месте. А можно, например, взять воду выше по течению, провести ее каналом или трубой ниже — и получить напор. Или спрямить русло — и тоже получить напор.

А еще можно соединить две реки на разной высоте — и снова получить напор. Пару-тройку метров на равнине и пару-тройку сотен — в горах. Учитывая, что небольшие плотины могут иметь сравнимую высоту — вариант становится вполне рабочим.

Это будет так называемая «деривационная станция». Конечно, какой-нибудь ручеек можно целиком забрать в трубу, но отвод позволяет более или менее сохранить экологическое состояние реки (если не отбирать слишком уж значительную часть стока), позволяет использовать реку слишком полноводную для постройки плотины (опять же соколецкий комплекс — перегородить весь Южный Буг хозяин мельницы не мог, но на деривационном канале — вон сколько всего построил)!

Это ведь не весь Южный Буг, правда?

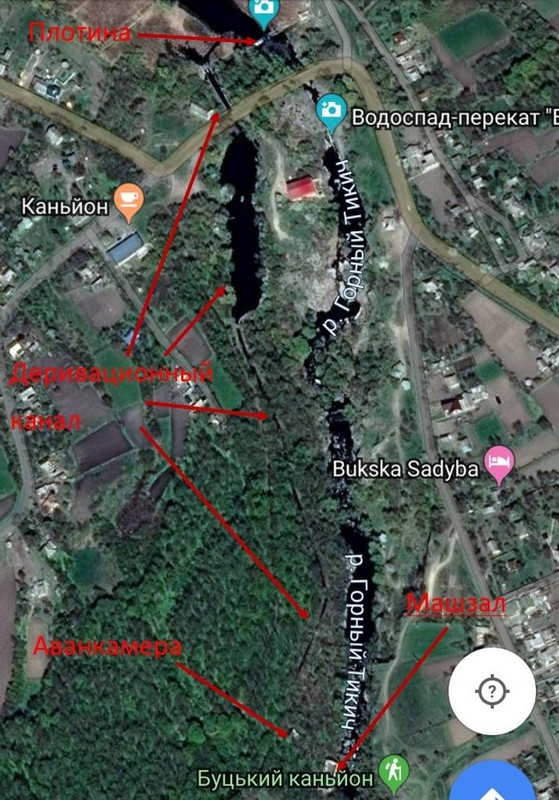

Или Букская ГЭС. Наглядный пример «плотинно-деривационной» станции. То есть, у станции есть небольшая плотина и деривационный канал, дополнительно увеличиваюий напор.

Это сама плотина да, я ее постил, но кадров с ней отснял мало, а упоминаю часто.

Это деривационный канал, пробитый в граните и укрепленный бетоном. Спутниковое фото показывает, насколько он длинный — километра полтора.

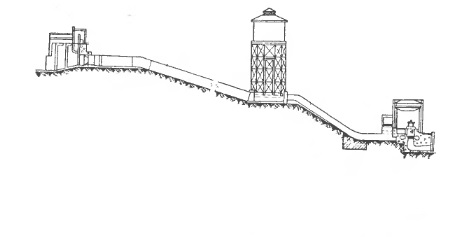

Аванкамера и машзал сильно разрушены, так что обойдемся без них. Но сама схема понятна — машзал может находиться в километрах от плотины.

Да, канал узкий и мелкий, расход символический — но 30 метров напора давали около 600 КВт.

Но это все-таки отдельное явление. Чаще канал все-таки копают и иногда — укрепляют камнями или бетониумом — чисто на всякий случай, чтоб канал в овраг не превратился. Отмечу, что эта цель была достигнута — даже на брошенных станциях деривационные каналы чаще заилены, чем самоуглублены.

В принципе, можно обойтись и без канала — построив лоток или акведук, но я таких еще не видел и о мощностях судить не могу, хотя и считаю это удовлетворением инженерного желания за счет общества. Так что отметим, что они могут быть каменными, бетониумными или деревянными и перейдем к постоянному спутнику мини-ГЭС — ТРУБОПРОВОДАМ.

Трубопровод — штука скучная, но очень технологичная. Станции на деривационных трубопроводах не живописны и, в общем-то, неинтересны — внешне. Но зачастую весьма впечатляют по характеристикам. Дело в том, что трубопровод может быть не только безнапорным (то есть, быть чем-то вроде перекрытого сверху канала), но и напорным, по которому вода течет под давлением. Рожэаш, да.

И в зависимости от «аш» инженер может использовать самые разные трубы — стальные, бетонные, деревянные, пластиковые — лишь бы выдержали. А теперь представьте, насколько сложной будет плотина в несколько десятков метров — и сравните с трубами, которые еще и выпускаются серийно!

Но да, трубы скучны, уродуют пейзажи и не пользуются любовью аборигенов. Даже на самых красивых станциях.

Это Теребле-Рицкая ГЭС со стороны Рики. Станция стоит на двух реках одновременно — На Теребле плотина и на Рике — машзал. И ТРУБА между ними.

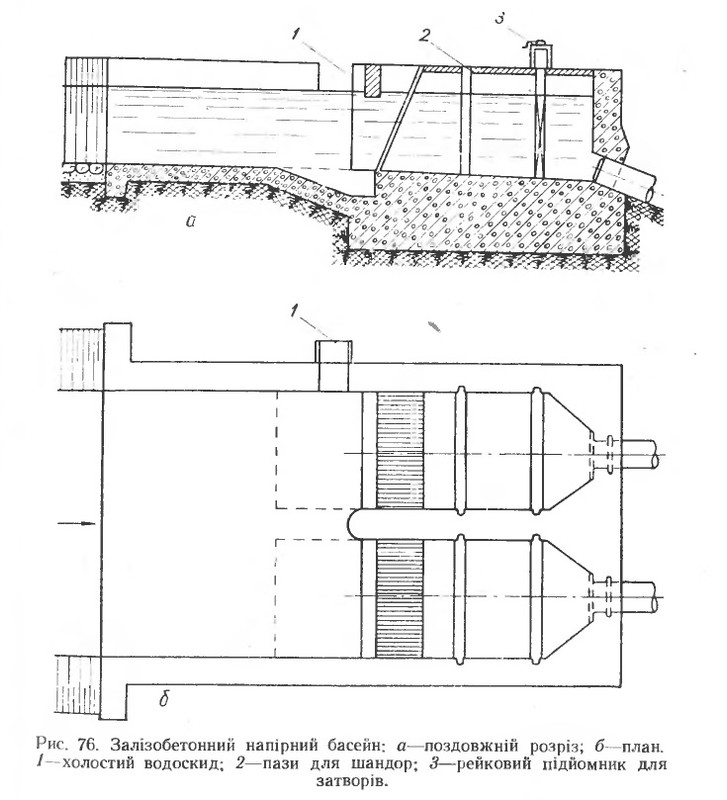

Начинаются трубы напорным бассейном с защитными решетками, аванкамерой, затворами и дополнительным водосбросом.

Защитные решетки — понятно — задерживают крупный мусор и не дают забить трубу или агрегат. К ним мы вернемся позже. Затвор перекрывает воду в трубопровод. Здесь он может быть простейшим щитовым — ни достойного давления, ни вакуума ему держать не надо. А как же «минус рожэаш»?

А для него после затвора ставится воздухозаборник, не дающий создать вакуум в перекрытой трубе.

Если же трубопровод очень длинный и очень мощный, если произведение длины на поток оказывается больше 15 напоров, то в системе потребуется еще и уравнительный резервуар. Если коротко, то это такая водонапорная башня, сглаживающая колебания напора вообще и гидроудар в частности. Ну то есть по сути это водонапорная башня, но технически это может быть и дополнительная труба, проложенная рядом с напорными.

Но, конечно же, символом гидроэнергетики стали не каналы и трубы деривации, а плотины. Перегораживаем речку, вода поднимается и течет в агрегат. Все просто? Не все. Плотина все-таки перегораживает речку, вызывая сердечные приступы у «зеленых» (с которыми мы будем разбираться в следующий раз) и затопление. да много чего.

И если для условного ДнепроГЭСа можно долбануть по документу круглой печатью «итить расселить», то инженера, предложившего затопить любимую скамеечку на берегу и похороненного котика сельчане могут и не понять. Причем, в первые годы строительства — не понять очень активно и доходчиво. В общем, с приличными напорами на плотинных малых гэс ситуация. сложная.

Поэтому, по возможности инженеры старались не затапливать пойму реки, а только поднимать уровень более-менее в пределах русла. Что давало никакие напоры и весьма унылые киловатты. Ну или тянуть деривационный канал в надежде, что напор поднимется и без плотины.

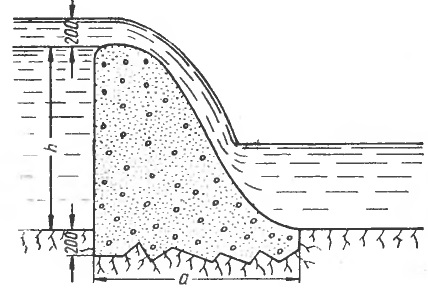

Я не буду дополнительно грузить типами плотин и просто скажу, что в малой энергетике рулят и решают гравитационные плотины. То есть, тяжелые, грубые и надежные сооружения, удерживающие воду исключительно своей массой. Сверхлегкие, типа щитов с подпорками и прочей экзотики по-хорошему не вылазят за свой десяток киловатт наномощностей, а арочные — ну можно, но даже самый честолюбивый Инженер рассчитывать арку там, где можно обойтись гравитационной плотиной или просто трубой — не станет.

Простейший вариант, доступный повсеместно — это, конечно же земляная дамба. Строится египетским методом без применения каких-либо наворотов и умствований. Единственная важная деталь — хотя бы напорная (мокрая) сторона дамбы должна быть хотя бы относительно водонепроницаемой. Просто?

Но лажали на таких дамбах в первую волну так, что иногда потери на фильтрацию (то есть утечку воды сквзь саму дамбу) превышали полезный расход. Короче говоря, глины и суглинки это хорошо и хотя бы напорный фронт должен состоять из них. А сверху по-хорошему и каменная заделка не повредит — чтобы волнами и вылазящими после купания детьми не размыло.

Земляная дамба. 1-защитный слой, 2-слой глины, 3-укрепление сетками с камнем, 4-посев трав, 5-линия фильтрации, 6-противофильтрационная призма.

А вообще, если есть камни, бетон, глина, лысые черти — дамба становится почти полноценной плотиной. Правда и требования к конструкции возрастают.

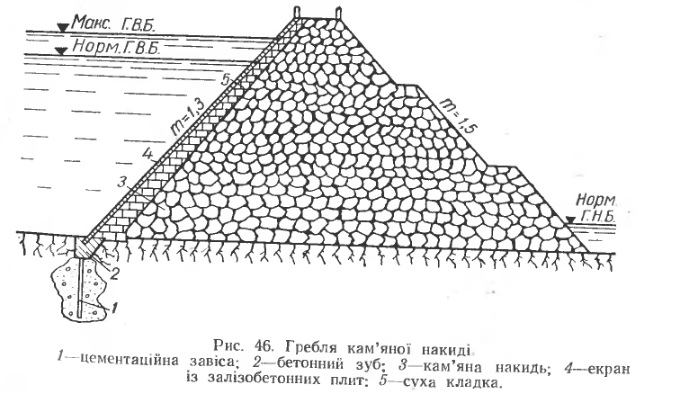

Плотина из каменной насыпи (2) с глинобетонным экраном (1)

Плотина из каменной насыпи. 1-цементационный экран, 2-бетонный зуб, 3-каменная насыпь, 4-экран из железобетонных плит, 5-сухая кладка.

Но у дамбы есть фатальный недостаток. Дамбы очень неустойчивы к переливу через гребень, например, при паводке, что требует более серьезных водосбросов. В смысле, многие плотины не любят перелива, но для дамб он особенно разрушителен.

Это без учета огромных объемов дамбы, фильтрации воды сквозь тело, сложности установки водосброса (вода стремится пройти на границе между дамбой и конструкцией водосброса. Но зато ее можно построить в прямом смысле из говна и палок. А еще чаще, дамбы уже есть — для создания водохранилищ, прудов, отстойников и прочих не-энергетических водоемов. И к этим водоемам вполне можно прицепить тот же самый сифонный гидроагрегат — и снимать сотни киловатт на ровном не очень ровном месте.

Дамба Зеленоярской ГЭС. Контейнер слева от ЛЭП — машзал. Справа — это все дамба, перегораживающая очень небольшую речку.

Но для электростанции все-таки лучше полноценная плотина. Из всеми любимого бетона. Такой вот Днепрогэс в миниатюре.

Если точнее, это будет называться «водосбросной плотиной автоматического действия». Смысл в том, что при превышении уровня вода просто переливается через гребень плотины и стекает по лоткам водосброса.

Это не всегда удобно и почти всегда дорого, так что водосбросные плотины часто оснащаются подъемными затворами.

Бетонная плотина может быть и «глухой», через гребень которой вода не должна переливаться ни в коем случае. В этом случае водосброс строится отдельным сооружением.

Плотины, сложенные из камня я изначально упоминать не хотел — трудоемкость каменной кладки и требовательность к квалификации строителей казались мне запредельными. Но экспедиционные исследования показали, что каменные плотины встречатся не реже бетонных и часто соседствуют с земляными дамбами.

Плотина ГЭС Полонисте. Как раз сочетание дамбы и каменной водосбросной части. Да, машзала не видно, он в сотне метров на деривационном канале:)

Перегоновка. Бетон и каменная кладка.

Относительно же деревянных плотин, лотков и трубопроводов — упоминания я встречал, но вживую не видел. Не для наших степей такое удовольствие. Может быть, в Карпатах во вторую волну они и были, но что было, то паводками унесло.

Ну так вот, водосброс. Вечный персонаж самых эффектных кадров на тему «Гидроэнергетика». Вода, пенящаяся в лотках плотины или бурлящая в канале, или вылетающая из подводной трубы — это всегда впечатляет. И если на зарегулированном в ноль Днепре холостой сброс воды даже через один лоток — это Событие, то на малых ГЭС скачки уровня по-прежнему более, чем заметны. Так что водопропускные сооружения должны быть всегда в полной готовности.

Вроде бы, самое простое — это переливная плотина. Вроде бы. Вода переливается через гребень и — что? Вот там под водой нижнего бьефа скрывается самая хитрая часть плотины. Воду ведь недостаточно перелить. «Капля камень точит» и бетон, если поток вдруг начнет падать прямо под основу плотины, долго не продержится. Помните? Напор и расход.

В водосбросе они тоже работают — над разрушением плотины. Поэтому поток из лотков водосброса нужно замедлить, ослабить и увести как можно дальше от тела плотины. Например, длинным длинным бетонным водобоем с зубами, разрывающими и тормозящими поток. Или трамплином, если напор позволяет забросить воду подальше от плотины.

Но простая переливная плотина неуправляема. Вот никак — уровень поднялся — и потекло. Это полезно в случае частичного использования энергии реки — что нужно, забирает электростанция; остальное стекает сводобно.

Петрашевская ГЭС.

Гальжбиевская ГЭС. Машзал снова далеко вниз по течению.

Кстати, обе станции уже сработали свои водохранилища, так что свободно не стекает ничего.

Если же за генерацию браться всерьез, то инженеру понадобятся управляемые затворы.

Плоский. Знакомые по «Днепрогэсу» металлические щиты в пазах бетонных быков плотины. Например, на Корсунь-Шевченковской. Простые и надежные, они требуют довольно мощного подъемного крана для, собстна, подъема. Дело в том, что напор, пусть и небольшой, прижимает затвор к пазу, добавляя сопротивление движению.

Корсунь-Шевченковская станция.

Полонисте. Отлично пригнанный затвор.

Гальжбиевская. Протекает:( Да, плотина автоматическая, но затвор сброса есть — на случай пропуска паводка, превышающего мощность водосброса плотины. Высота затвора в этом случает чуть выше гребня водосбросной части плотины и в норме не перехлестывается. Так тоже можно.

Васильковская.

И все было бы хорошо, но на малых ГЭС встречаются и деревянные затворы! Увы, мне они попадались на полузаброшенных станциях, но Рыбак собственными глазами видел на работающей.