Как повлияет глобальное потепление на строительные нормы и правила?

Есть мнение

Строительное сообщество уделяет недостаточно внимания вопросам влияния процессов глобального потепления на строительные нормы и правила, считают в НП ЦОС «СФЕРА-А». Между тем, совместная работа Росгидромета и Ростехнадзора по корректировке СНиПов в связи с изменением климата может коснуться не только пересмотра границ климатических зон.

В 2009 году руководство Росгидромет неоднократно заявляло о том, что глобальное изменение климата затронет большую часть территории России и может привести как к благоприятным, так и к негативным последствиям для страны. В числе возможных изменений – смещение к северу зоны комфортного проживания людей и сокращение отопительного периода. В июле этого года Виктор Блинов (начальник управления научных программ, международного сотрудничества и информационных ресурсов Росгидромета) сообщил о намерении Росгидромета совместно с Ростехнадзором в 2011 году пересмотреть некоторые строительные нормы и правила в этом свете. «Совместная работа с Ростехнадзором позволит уточнить строительные нормы и правила, которые будут в дальнейшем использоваться при укреплении уже построенных сооружений, а также при строительстве новых зданий, — сообщил В.Блинов — до конца года должны быть подготовлены предложения, а дальше будет, видимо, сформирована некая программа действий».

ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА. СМЕЩЕНИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЮСОВ УСКОРЯЕТСЯ

Если заявление Росгидромета касалось в основном безопасности зданий и сооружений стратегического значения, например, высказывались опасения за судьбу нефтегазовых сооружений в Сибири, то аномально жаркое лето в Москве не только привело в негодность многие участки дорог, но и поставило вопрос о необходимости кондиционирования воздуха в помещениях.

«Изменения климата нужно не только предотвращать, но, так как механизм уже запущен и его обратимость под вопросом, необходимо адаптироваться к этим изменениям. Глобальное потепление коснется всех и повлияет на все инфраструктуры, — считает Алексей Ягунков, старший специалист контрольной комиссии НП ЦОС «СФЕРА-А» — Наше СРО работает с малым и средним бизнесом, т.е. с теми строительными компаниями, которые ведут на местах работы по ремонту, отделке, строительству индивидуального жилья, работы по обустройству социальных объектов, поликлиник. Это компании в регионах, которые имеют непосредственный контакт с потребителем. Мы хотим понимать, как эта работа отразиться на условиях жизни обычных людей и на работе строительных компаний, членов нашего СРО».

Очевидно, что в первую очередь изменения затронут СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» — это климатическая основа строительных нормативных документов, там, в табличной форме приведены среднегодовые температуры по регионам, возможно, эти данные требуют корректировки, и более оперативного обновления, считает Алексей Ягунков. Также изменения могут коснуться СНиПов 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и 3.03.01-87* «Несущие и ограждающие конструкции». «Для несущих конструкций рассчитывается определенный цикл, например, замерзания-оттаивания, и изменение пиковых температур может серьезно повлиять, если не на прочность, то на долговечность конструкции, – отметил Алексей Ягунков,- Шквальные порывы ветра, ливневые дожди, снегопады, воздействие контрастных температур отрицательно сказывается на зданиях и сооружениях, и эти климатические явления тоже нужно учитывать».

Изменения климата: почему об этом до сих пор спорят и как Youtube пессимизирует видео по теме?

Уже началась работа по гармонизации СНиПов с Еврокодами, еще не конца понятно, как на СНиПах отразится государственная программа по повышению энергоэффектиности, Национальные объединения строителей и проектировщиков уже активно участвуют в работе по актуализации СНиПов. «Саморегулируемые организации не должны оставаться в стороне от этой большой работы. Необходимо обмениваться информацией, собирать предложения с регионов,- считает старший специалист контрольной комиссии НП ЦОС «СФЕРА-А» Алексей Ягунков — Климатические изменения происходят, и реагировать на них нужно более активно и оперативно. Мы рассчитываем на привлечение и наших специалистов к этой работе».

при копировании и использовании материалов SROportal.ru интерактивная ссылка на источник обязательна

Источник: sroportal.ru

Изменения климата, строительство и страхование

Климат на Земле меняется, хотя ученые еще не пришли к единому мнению о том, ожидает ли нас глобальное потепление или повышение среднегодовых температур – лишь временное отклонение от многолетних значений. В любом случае мы должны быть готовы к подобным изменениям, тем более, что происходят они буквально на наших глазах. О том, как в сложившихся условиях уменьшить риски при строительстве зданий и городов, рассказывает доктор Петер Мюллер, директор Московского представительства Мюнхенского перестраховочного общества (Munich Re), генеральный представитель в странах СНГ.

Господин Мюллер, каким образом глобальное изменение климата может повлиять на такую сферу человеческой деятельности, как строительство?

Изменение климата уже сегодня во все возрастающей степени влияет на строительную отрасль. С одной стороны, это происходит потому, что здания, в первую очередь, предназначены для защиты человека от непогоды, стихийных бедствий и других рисков. В равной степени это относится и к логову первобытного человека, и к современному высотному зданию.

В Европе этот вопрос вызывает множество дискуссий, в ходе которых выдвигаются различные политические, экономические и научные инициативы. С другой стороны, в самой строительной деятельности также заложена одна из причин изменения климата. Эта отрасль является одним из крупнейших потребителей энергии и, следовательно, фактором загрязнения окружающей среды. Это относится, в частности, к производству цемента – крупному источнику выбросов СО 2 в атмосферу. На строительство также возлагается ответственность за замыкание верхнего слоя грунта и т. д.

Эксперты все еще спорят о том, станет ли на Земле теплее или холоднее?

С большой долей вероятности можно говорить о тенденции к глобальному потеплению. Этого мнения придерживается большинство специалистов. Споры ведутся вокруг продолжительности, последствий и возможных сценариев потепления.

Но о чем мы можем говорить с уверенностью, так это о наличии следующих признаков, в которых сегодня проявляются изменения климата, – природные явления становятся более экстремальными и интенсивными, они происходят все чаще и больше не имеют явной привязки ко времени года и территориям. То есть они могут происходить там, где ранее подобные явления не наблюдались, и в несвойственное им время года. На это указывают и заключения Межправительственного совета по проблемам климатических изменений (IPCC) в специально подготовленном отчете «Управление рисками экстремальных явлений и катастроф с целью адаптации к изменениям климата».

Полную версию статьи Вы можете прочитать в нашем печатном издании или подписавшись на электронную версию нашего журнала.

Беседовала Анна Голдман

Источник: green-buildings.ru

Истончаемые ветром. Как климат влиял на планировку городов и архитектуру зданий

Хорошая архитектура должна быть тесно связана с воздухом.

Дж.Э. Аронин. Климат и архитектура

Хороший архитектор должен быть много кем одновременно: социологом, художником, садовником, физиком. Но, возможно, в первую очередь архитектор обязан быть климатологом — хотя об этом важнейшем аспекте любого строительства мы, обыватели, с легкостью забываем. Современный человек воспринимает дом скорее как вместилище вещей, а не щит от дождя и солнца, тогда как именно эти «защитные» характеристики, а не эстетическая красота, определяли внешний вид зданий на протяжении истории.

Знаменитое высказывание жившего в XX в. архитектора Луиса Салливана «Форма следует за функцией» было верно задолго до того, как он вывел эту формулу. Где бы ни жил человек — в суровых условиях Крайнего Севера или в средиземноморском мягком климате, — свои жилища он создавал, подчиняя их облик функции. Люди возводили стены, но солнце, ветры, температура и осадки решали, как эти стены будут выглядеть. Подобно незримой, но строгой комиссии, они веками проверяют архитектуру на прочность с самого момента ее зарождения.

Строительство иглу эскимосами на Аляске

Источник: Фрэнк Кляйншмидт, 1924 год

Сложенное из снежных блоков и́глу, жилище канадских эскимосов, обязано своей формой жестокому северному ветру и пурге. Климат влиял как на материал для строительства, так и на ориентацию домов в пространстве — куполообразные жилища часто «прижимались» друг к другу, возводились рядом со скалами, которые могли бы их защитить. Проблема вентиляции не сильно волновала эскимосов, а вот задачу по освещению они решали, вставляя в крышу иглу прозрачный ледяной блок.

«В то время как один из строителей работал внутри сооружения, снаружи старик и женщина заделывали каждый шов и каждую щель в кладке из снежных блоков, чтобы сделать ее абсолютно непродуваемой. Затем были зажжены две хорошо заправленные и наполненные жиром лампы, а все отверстия, включая и входное, были плотно закрыты снаружи. По мере выгорания ламп температура поднималась, а вся внутренняя поверхность сооружения слегка оплавлялась (оттаивала)», — Дж.В. Билби, «Среди эскимосов».

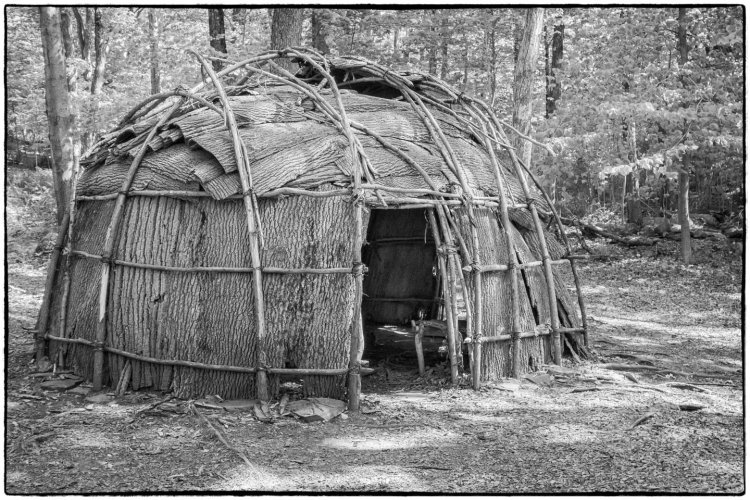

Источник: Richard Chenoweth

Двигаясь от эскимосов на юг, в земли североамериканских индейцев, мы увидим те же принципы в строительстве, но с другими материалами. Покрытые корой или циновками вигвамы северных племен тяготели к обтекаемой куполообразной форме. Входы в них часто оказывались обращены на восток, но не из мистических соображений, а просто по той причине, что в районах проживания индейцев преобладали западные ветры.

«Вход в вигвам всегда закрыт пологом, приподнимаемым при входе в вигвам или выходе из него. Полог препятствует проникновению в вигвам свежего воздуха, и в ветреные дни в нем скапливается много дыма. Если дым задувается ветром внутрь, индейцы защищаются от него небольшой ширмой, прикрепленной у вершины вигвама с наветренной стороны. Приспособление это приводится в действие веревкой», — Дэвид Башнел, «Поселения туземцев к востоку от Миссисипи».

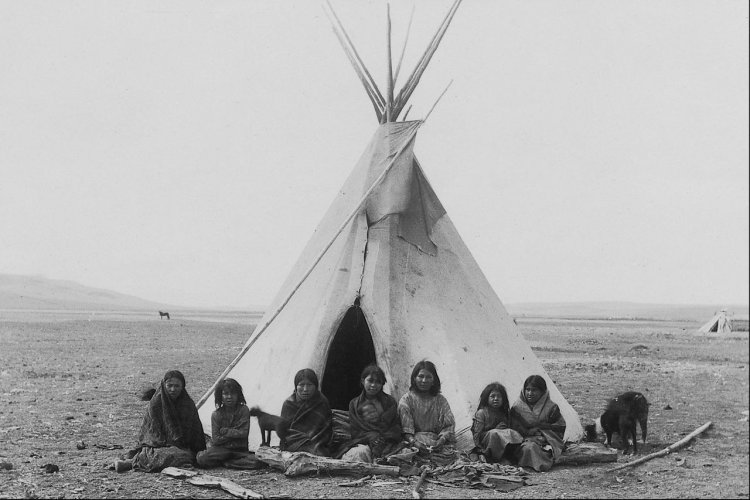

Продвигаясь ближе к экватору Земли, мы заметим, как ветер из врага превратился в союзника. Вигвамы индейцев становились более угловатыми, конусообразными, в некоторых из них аборигены оставляли щели для сквозняков и вентиляционные отверстия для дыма костра. Шалаши могли строить и вовсе без стен, а в болотистой местности их поднимали на сваи, повыше, где дует тропический бриз. Люди здесь пытались защититься от солнца, непогоды, но не от ветра.

«Их шатры представляли собой высокие заостренные кверху конусы из крепких бревен, которые покрывались крепко сшитыми шкурами бизонов. Наверху шатра, в месте пересечения бревен, устраивалось дымовое отверстие, которое они закрывают шкурой, прикрепленной с подветренной стороны веревкой к отдельно стоящему шесту, а с наветренной стороны — пришитой к верху шатра. Вход представлял собой щель, обычно закрытую куском буйволовой шкуры, натянутой на раму», — Дэвид Башнел, «Поселения туземцев к востоку от Миссисипи».

Веранда японского дома

Источник: Adolfo Farsari

То, как жаркий климат влияет на принципы планировки домов, особенно ярко можно проследить в архитектуре азиатских стран — Японии, Китая, Индии. Широкие дверные проемы японских домов давали возможность потокам воздуха проходить сквозь жилище — во влажном климате это было спасением от духоты. Однако у такого метода вентиляции были и свои проблемы, ведь через открытые двери внутрь здания легко попадал палящий солнечный свет. Выходом становились широкие карнизы и навесы, ставшие визитной карточкой азиатской архитектуры.

«В Индии с ее жарким климатом и жгучим солнцем большой вынос карнизов и кровельных свесов всегда был важной проблемой, требующей решения; дворцы делались более открытыми, чтобы поймать легчайшее дуновение ветра; четырехсторонние кронштейны, поддерживающие выносы внутренних поперечных балок, или архитравные балки с обрешетинами были естественным конструктивным решением этой проблемы», — Д.Г. Майремс.

Традиции строительства у эскимосов, китайцев, индейцев и других первое время складывались «по наитию», в соответствии со здравым смыслом. Это были правила, пока еще мало похожие на науку. Но в III в. н.э. первый человек сформулировал основы стратегии планировки городов, дав старт развитию архитектурной климатологии. Это был греческий архитектор Марк Витрувий Поллион, знаменитый создатель триады качеств, которыми должно обладать здание: прочность, польза, красота.

«. он (архитектор) должен знать искусство медицины, взаимосвязь ее с различными районами и с характером атмосферы, местоположением (здоровое или подверженное нездоровым поветриям) и со снабжением водой. Никакое жилище не будет здоровым вне учета этих условий. Полезно также, чтобы свет для спален и библиотек был с востока; для ванных и комнат зимнего пребывания — со стороны захода солнца; для картинных галерей и комнат, в которых требуется ровное освещение, — с севера, так как северная часть неба не бывает ни ярко освещенной, ни затемненной во время прохождения солнца, но остается неизменяемой в течение всего дня», — Марк Витрувий Поллион, «Архитектура».

Источник Archaeology Illustrated

Витрувий был одним из первых архитекторов, осознавших принципы поведения ветра в городе. Он предлагал располагать здания и улицы таким образом, чтобы «разбивать» потоки воздуха об углы строений, поскольку знал, что в длинных узких коридорах домов ветер будет усиливаться. Витрувий впервые изложил идеи по ориентации домов в пространстве: окна кухонь должны были освещаться вечерним заходящим солнцем, а кабинеты и библиотеки — утренним, восходящим. Наконец, великий архитектор осознавал, что правила и принципы строительства будут значительно меняться в зависимости от земной широты.

«Одна часть земли лежит прямо под путем солнца, другая — отстоит от него далеко, третья — находится посередине между ними. Поэтому из-за наклона зодиакального круга и пути солнца различные части земли получают разное количество солнечного тепла; становится ясным, что в той же степени и при устройстве домов надо принимать во внимание свойства отдельных стран и различия в их климатических условиях. На севере здания, как я думаю, должны быть сомкнутыми, скорее целиком закрытыми, чем открытыми, обращенными на теплую сторону. Наоборот, в южных странах с палящим солнцем и угнетающей жарой здания должны быть открытыми на север или северо-восток. Таким образом мы можем исправлять искусством вред, приносимый природой», — Марк Витрувий Поллион, «Архитектура».

Многие записанные Витрувием в его «Архитектуре» размышления были верны на протяжении всей истории человечества и остаются таковыми до сих пор. Старые дома на снежных и ветреных склонах норвежских фьордов были низкими, с маленькими окнами. В Швейцарских Альпах здания с высокими щипцовыми крышами оказывались способны выдержать тяжесть снега, а в пустынях белые жилища с плотными стенами и плоскими крышами позволяли людям легче переносить солнечный свет и перепады температур. Даже улицы в пустынных городах становились уже из-за солнца — благодаря этому тень от одних домов падала на другие.

Набережные Челны с воздуха

Источник: Музей истории «КАМАЗа»

Со времен Витрувия многие мудрецы, строители, профессиональные зодчие и архитекторы дополняли и приумножали знания об архитектурной климатологии. Выйдя на улицу любого современного российского города, можно увидеть, как климат повлиял на его внешний облик. Потребность в центральном отоплении заставила наши дома прижиматься друг к другу, холодные ветры сжали окна и балконы. Климату мы обязаны и большими многоквартирными домами, ведь так проще удерживать и распределять тепло.

Может показаться, что современные технологии уже давно позволяют нам не переживать о холодах или жаре, а значит, и внешний облик домов должен потерять свою идентичность от места к месту, стать унифицированным на территории всей планеты. И все же влияние климата остается с нами — в планировках улиц, толщине стен или цвете крыш. Чтобы это заметить, достаточно всего лишь приглядеться.

Аронин Дж.Э. Климат и архитектура. Пер. с англ. М.: Госстройиздат, 1959.

Источник: scientificrussia.ru

«Климатоустойчивая» архитектура – способ выживания на планете Земля

В качестве преамбулы: 30 ноября 2015 года, в Париже открылась конференция ООН по вопросам изменения климата, на которой ожидается подписание глобального соглашения по снижению странами выбросов парниковых газов. Новое соглашение придёт на смену Киотскому протоколу. Конференция продлится до 11 декабря, в ней принимают участие 150 глав государств и правительств, включая Россию.

На геополитическую значимость этого события обращает наше внимание архитектор-футуролог и прогнозист Артур Скижали-Вейс с работой: «Климатоустойчивая архитектура – способ выживания на планете Земля».

Современные глобальные вызовы

Готова ли современная архитектура к глобальным изменениям климата на Земле — к периоду «Чрезвычайных климатических ситуаций» когда мир столкнется с небывалыми вызовами в истории человечества и встанет вопрос о выживаемости на новом этапе его развития? По всему миру проводятся научные исследования, конференции специалистов из различных областей, международные саммиты по изменению климата, запущены космические программы наблюдения со спутников, работают метеорологические станции мониторинга, криосферные лаборатории, аппаратура измерений на Земле и т.д.

Однако до сих пор остается неясен вопрос, какие нужно принять технические меры по изменению сложившейся ситуации — сползания в необратимую социальную катастрофу массового переселения населения, покидания городов, разрушения материальной инфраструктуры, гибель сельскохозяйственных угодий, исчезновения целых стран балансирующих выше или ниже уровня мирового океана, проектирования различных убежищ и переселенческих буферных зон?

Что предпринимают правительства стран кроме пассивного наблюдения, о чем думают современные ученые, что свидетельствуют факты наблюдения, какие вырабатываются технологические и инженерные решения, что предлагают ведущие умы для выработки новой архитектурной стратегии для проектирования особой архитектуры, способной выдержать натиск природной стихии и катаклизмов глобального характера?

Вопросов у меня как архитектора-футуролога и прогнозиста возникает множество. На мой взгляд, обсуждение их и рассмотрение, системный анализ, ключевые архитектурные определения и проектное моделирование чрезвычайных ситуаций это уже весомый вклад для предупреждения надвигающейся катастрофы: «предупрежден – значит вооружен».

Научные наблюдения, статистика и гипотезы.

К большому сожалению времени, на раздумья у нас мало так как по прогнозам ученых после 2050 года: таяние ледников и подъем уровня мирового океана сначала на сантиметры через десятилетия, а через столетия на метры примет необратимый характер. Некоторые ученые-гляциологи заявляют, что «точка невозврата уже пройдена, ситуация развивается по наихудшему сценарию».

Стремительно таят снеговые шапки возрастом 4-5 млн. лет на полюсах Земли, уже сейчас в Антарктиде откалываются целые острова от материкового льда. Тает второй по величине ледник Гренландии, покрываясь подледными озерами и реками — только в период с 2003 по 2009 год ледник потерял 243 гигатонны льда. Одновременно исчезают по всему миру горные ледники, из-за этого многие горные реки, питающиеся ими пересыхают, изменяется водный баланс огромных территорий. Сильное испарение и огромный объем конденсации воды, повышение температуры на планете способствует образованию все более мощных ураганов и тайфунов, формирующихся над океанами, которые налетают на наши города и разрушают их.

Возникают резкие перепады температур, погода «нервничает» — внезапно выпадает снег там, где его никогда не было, идут регулярные циклоны и ливни — реки выходят из берегов, происходят наводнения. Эффект жары и засухи также следствие резкого изменения климата поскольку влажные воздушные массы – водяные пары перемещаются стремительно и неравномерно по планете. Наводнения и засухи происходят все чаще, вследствие этого гибнут сельскохозяйственные урожаи, возникают эпидемии, голод особенно в странах с развивающейся и слаборазвитой экономикой.

Нас «утешают» некоторые ученые что периоды «похолодания» и «потепления» на Земле циклически сменяют друг друга уже на протяжении сотен тысяч лет, ничего удивительного не происходит, а Россию вообще это должно мало волновать? Очень боюсь, что до следующего «похолодания» мы просто не дотянем, поскольку антропогенное воздействие на климат Земли только нарастает, а процессы таяния и потепления в масштабе времени развиваются слишком стремительно. Хочу привести убедительный пример прямого и разрушительного влияния глобального потепления на территорию России.

Карта затопления Евразии

Общая площадь вечной мерзлоты на Земле – 35 млн. кв. м., что составляет 25% площади суши Земного шара, из них – 11 млн. кв. м. приходится на Россию (северная страна), что составляет 55 – 65% ее территории.

Что будет с городами, поселками, промышленностью на «вечномерзлых грунтах» в условиях геокриологических опасностей в связи с оттаиванием и деградацией вечной мерзлоты? Отвечаю устами специалистов: «Произойдет резкое уменьшение несущей способности вмороженных фундаментов, объекты деформируются, количество аварийных сооружений будет расти по экспоненте, включая промышленность, жилье, дороги и т.д.»

Если ничего не предпринимать к 2150 году российская вечная мерзлота существенно сократится и отступит на север на сотни километров, привожу карту-прогноз. Это приведет к разрушению всей основной инфраструктуры северных урбанизированных территорий. В районе Сибирского региона придется спасать в авральном режиме все города и промышленность! Как вам такая «радужная» перспектива ожидания следующего «похолодания» от «ученых-утешителей» на ближайшее столетие?

Планетарная модель повышения уровня мирового океана

Легко видимо рассуждать о «похолодании» или «потеплении», абстрактно соотнося историю Земли, с эпохой динозавров или вымерших мамонтов оперируя миллионами и сотнями тысяч лет закрывая глаза и ничего не предпринимая. Гораздо труднее увидеть и осознать, что таймер климатической катастрофы давно перезапущен лишь на сотни и десятки лет, а планета плотно заселена не питекантропами и неандертальцами, а 7,1 миллиардами гомо сапиенс живущих в полном неведении в городах, не приспособленных к резкому изменению климата!

К 2100 году по прогнозу ООН население земли будет составлять уже 11 млрд. человек. По данным «Всемирной метеорологической организации» — 2014 год стал самым теплым годом на планете за всю историю метеонаблюдений. Температура океана оказалась выше на 0,57 градуса, а над сушей на 1 градус. При этом 9 из 10 самых жарких лет приходится на 21 век.

Становится понятно, что игнорировать такие очевидные нарастающие глобальные климатические процессы не просто близоруко, а антигуманно и даже преступно! Из статьи академика РАН В. М. Котлякова «Криосфера и климат»: «Пройденный почти за три десятилетия после Стокгольмской конференции ООН 1972 года путь показал, что основные тенденции быстрого ухудшения глобальных и региональных экологических условий не изменились, хотя за эти годы в природоохранные мероприятия были вложены сотни миллиардов долларов. Несмотря на заметные успехи развитых стран в области охраны природной среды, совершенствовании энерго — ресурсосберегающих и природоохранных технологий, в глобальных масштабах продолжается деградация всех природных систем жизнеобеспечения.

Стало очевидным, что вмешательство человека в естественные природные процессы зашло уже так далеко, что связанные с этим изменения окружающей среды могут оказаться необратимыми, а разрушительные последствия не могут быть преодолены лишь природоохранными мероприятиями». Итак, изменение климата и его устрашающие последствия касаются всех без исключения стран, включая конечно Россию и нужны уже не просто природоохранные мероприятия, а системные архитектурно-планировочные, градостроительные исследования и решения, а также немедленная выработка новой концепции — «Климатоустойчивой архитектуры» динамично реагирующей и успешно справляющейся с различными глобальными вызовами.

Основные природные угрозы.

Кроме постепенного и необратимого изменения климата Земли, ускоряющегося в разы благодаря техногенному воздействию человека и выбросу парниковых газов в атмосферу, существует ряд других важных угроз и глобальных вызовов человеческой цивилизации. Все основные существующие природные угрозы я могу классифицировать по трем категориям:

Первая угроза – стремительное потепление климата, «парниковый эффект» и «озоновые дыры».

Вторая угроза – периодически происходящие природные катаклизмы, связанные с геологической активностью Земли: извержения вулканов, землетрясения, угрозы цунами, оползни и другие.

Третья угроза – форс-мажорные небесные «пришельцы» из космоса – астероидно-кометная угроза.

Геологическая активность, астероидная угроза и АПП.

Есть научная теория, что природные катастрофы усиливаются из-за четкой корреляции: «геологическая активность и количество природных катастроф растут пропорционально друг другу и в геометрической прогрессии». Для этого некоторые ученые предлагают в геоактивных зонах для уменьшения напряжения в недрах искусственно провоцировать микроземлятресения: путем взрыва, закачивания воды в подземные пространства и другими способами, предварительно выселив жителей данного района. При этом масштабы разрушений будут в тысячи раз меньше. На мой взгляд, попытка взрывать геоактивные районы это как «подливать масло в огонь».

Такие эксперименты проводить в густонаселенных урбанистических зонах невозможно – куда выселять миллионы жителей? Процесс взрыва может выйти из-под контроля, а масштабы разрушений окажутся просто непредсказуемы. Попытка управлять такими масштабными естественными природными геологическими процессами ни к чему рациональному не приведет и может дать обратный эффект. Но если с геологической активностью предлагают хоть как-то бороться, то по третьей категории угроз – падение астероидов на Землю полная безысходность и ожидание Апокалипсиса.

В 2009 году меня пригласили в качестве эксперта архитектора-футуролога принять участие в международной закрытой программе «Гечвок» – (Ковчег). Речь тогда шла о спасении человечества от астероидно-кометной угрозы в «Автономно- подземных автономных поселениях (АПП), расположенных глубоко под землей. Была организована крупная экспертная панель с участием ученых физиков, биологов, инженеров, журналистов, писателей, социологов и других специальностей. Для составления технического задания (ТЗ) была взята угроза падения астероида на Землю размером 500 метров в поперечнике.

Организаторов «мозгового штурма» интересовало, как можно выжить на планете при наихудшем сценарии – «конца света». Предложенный базовый сценарий на разработку ТЗ гласил: «АПП должно размещаться в толще земной коры на глубине 15 км в сверхглубокой скважине, подобной «Кольской». Подземное поселение должно служить «новой родиной» для 3000 укрывшихся там человек на протяжении примерно 300 лет без выхода на поверхность Земли в случае катастрофического уничтожения всей земной цивилизации и срыва биологического «скальпа» Земли от падения большого астероида».

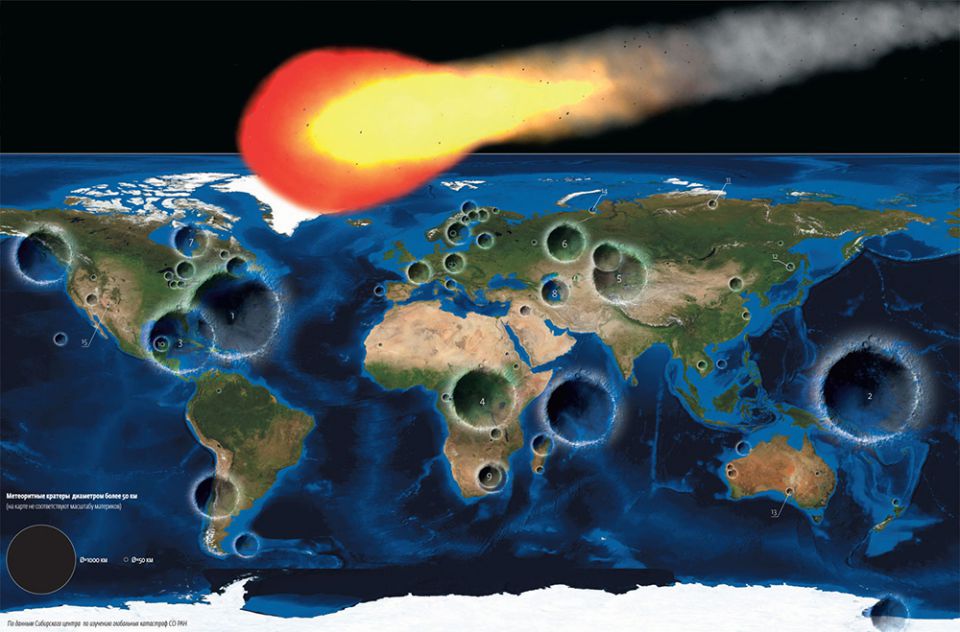

Карта ударных кратеров более 50 км

Пробыв в экстремальном проекте полгода и увидев полную неразбериху во мнениях и оценках экспертов, я понял, что они не собираются спасать все человечество, а готовят просто некий «сверхглубокий и супердорогой могильник» для некоторой элиты общества, состав которой не разглашался. Такое положение дел меня не устроило в виду его полной абсурдности постановки задачи, я выдвинул свой альтернативный проект – «Черный ящик». Причем я не только выработал план спасения, но и рассекретил его, опубликовал и дал возможность всем специалистам ознакомиться с моими проектными решениями – публикация «Автономно-подземные поселения судного дня» в трех частях — http://www.archinfo.ru/publications/item/683.

Не буду подробно описывать свое решение – оно довольно сложное и многоступенчатое, однако позволяет спасти не загадочную элиту общества, а все человечество. По моему сценарию крупный астероид необходимо сбить на подлете к Земле как можно раньше, учитывая его высокую скорость, или хотя бы попробовать отклонить его траекторию прямого попадания. Когда астероид будет разбит, осколки полетят к Земле, часть из них сгорит в атмосфере, а часть упадет на Землю. Но это уже конечно будут осколки не 500 метров в поперечнике. Далее необходимо укрыться в различных убежищах, рассредоточенных по всей Земле на разных глубинах исходя из расчетов укрытия максимального количества людей.

Конечно, выживут не все, но те, кто окажутся дальше всего от эпицентра падения осколков имеют большие шансы на спасение. Классификация этих убежищ в зависимости от масштаба угрозы, особенностей конструкций, глубины размещения, вместимости и инжиниринга подробно описаны в моей работе. Головное убежище – «Черный ящик» расположенный на глубине в несколько километров будет полностью автономным в течение сотен лет, необитаем для людей, а только для роботов и предназначен для воспроизводства новой жизни. Искусственный интеллект суперкомпьютера, который управляет всем АПП «Черного ящика» отдает команды роботам-исполнителям по воспроизводству биологической жизни из образцов клеточной ДНК при первых признаках благоприятных условий на поверхности Земли.

Б.Фуллер. Климатический купол над Манхеттеном 1960 г.

Это вариант самого наихудшего сценария угрозы на примере погибшего Марса, с которого исчезла вся защитная атмосфера и который биологически погиб 35 млн. лет назад в результате падения огромного астероида. Каким бы фантастическим мой проект не казался, другого решения я не нашел. Осталась только срочная эвакуация части жителей Земли на ее искусственный спутник – похожий на «Элизиум» из голливудского фильма — блокбастера, организация колонии переселенцев на Луне или ближайшем к нам Марсе после его терраформирования, больше деваться некуда.

Учеными составлен рейтинг и карта самых больших кратеров на Земле, образовавшихся в результате падения астероидов и метеоритов. Топ-10 возглавляет кратер «Вредефорт», находится в ЮАР, имеет 250-300 км в диаметре, его возраст 2 млрд. лет, образовался при падении астероида 10 км в диаметре! Далее по списку и временным датам ближайший ударный кратер «Попигай» образовался 35, 7 млн. лет назад, диаметр «всего» 100 км, расположен в Сибири.

Недавно прилетевший «карлик» в новейшей истории «Челябинский» метеорит, упавший в 2013 году имел на подлете к Земле размер всего 15-17 метров, был сбит, видимо ракетой на высоте 15-25 км (данные засекречены), до Земли долетели мелкие осколки не более 500 кг и упали в озеро Чебаркуль. При этом город Челябинск накрыла небольшая взрывная волна – пострадали только здания и сооружения. Как видно из истории и статистики наблюдений на Земле регулярно происходили бомбардировки и катастрофы планетарного масштаба, благодаря которым исчезала и менялась вся флора и фауна, очертания материков, уровень океанов и весь общий климат Земли. Меня радует в этой череде катастроф только одно, что благодаря именно этому аспекту на планете с изменившимся климатом воцарился гомо сапиенс, надолго ли?

Плакат фильма-катастрофы Р.Эммериха, 2009 г.

К моему сожалению, в наше время о «конце света» говорят часто и порой забалтывают чепухой очень важные научные проблемы, которые сегодня никуда не делись и по-прежнему стоят во весь рост. Много всякого мистицизма, шарлатанства, запугивания, приплетают древние календари майя, библейские пророчества о «всемирном потопе», снимают голливудские запутанные фильмы-катастрофы – «2012» Р. Эммериха (2009 г.), обвиняют даже инопланетян и так далее. Может это увод СМИ в сторону от действительных проблем и вопиющих научных фактов – размывание мирового общественного мнения, намеренная дезориентация, шантаж или нежелание принимать очень дорогостоящие стратегические действительно необходимые планы спасения человечества?

Деградация вечной мерзлоты и повышение уровня океана.

Из огромного массива научной информации по природным угрозам я выделил главное — самой насущной и неотложной проблемой планеты и России в частности является деградация вечной мерзлоты и повышение уровня мирового океана. Оба эти явления связаны между собой, с ускоряющимся потеплением климата и таянием льдов – «планетарный холодильник» размораживается!

Привожу для наглядности карты с прогнозируемыми затопляемыми территориями, из которых видно, что в России таких территорий будет очень много, процесс затопления и размораживания несущих грунтов будет ускоряться. Ледники начнут отступать все больше, а на их месте будут образовываться моря, уровень которых вырастет на метры. Северный Ледовитый океан нахлынет во все Сибирские низменности через дельты и долины великих рек Енисея, Лены, Оби ускоряя деградацию вечной мерзлоты.

Не будем забывать, что Северный Ледовитый океан имеет три обширные акватории: Арктический, Северо-Европейский и Канадский бассейны. А это значит что территории прилегающих стран: Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России и США столкнутся с похожими проблемами, при этом, чем меньше государство, тем быстрее оно будет исчезать под водой.

Норман Никсон. Корабль Свободы. 2006 г.

Остановить это не удастся (если только немного замедлить), так что архитекторам очень важно свои усилия направить на разработку новой концепции «Климатоустойчивой» архитектуры. Ее стратегия должна быть направлена на выработку новых принципиальных решений в условиях постепенного и постоянного ухудшения климатической ситуации и наступления чрезвычайных ситуаций по всему миру в течение следующих столетий.

Задачи «Климатоустойчивой» архитектуры в условиях ЧС:

- Выработка конструктивных, технологических и инженерных решений повышающих устойчивость уже построенных архитектурных сооружений на вечной мерзлоте в зонах ее активной деградации. Продление срока службы инфраструктуры.

- Разработка сценариев, путей, направлений спасения населения — «климатических» беженцев. «Дорожные карты» долгосрочной климатической миграции.

- Определение временных интервалов, уточнение географических границ пострадавших зон, примерный подсчет финансовых и материальных потерь в соответствии с прогнозируемыми негативными факторами.

- Градостроительное проектирование новых буферных зон для массового переселения из пострадавших районов. Уплотнительные меры в южных районах и городах, резервирование и перераспределение территорий.

- Поэтапный вывод пострадавших зданий из эксплуатации и отключение районов от инженерных коммуникаций, остановка промышленного производства для предотвращения локальных техногенных катастроф.

- Строительство новых городов, промышленности на земной незатопляемой возвышенности с устойчивой несущей поверхностью грунтов.

- Развитие морской урбанистики, проектирование искусственной суши, искусственных островов, архипелагов и т.д. взамен утрачиваемых и затопляемых территорий природной суши.

- Строжайший баланс землепользования, запрет на новое строительство в зонах риска, экономия природных и материальных ресурсов, охрана сельскохозяйственных площадей.

- Развитие новой дорожной инфраструктуры для эвакуации населения и постепенного вывода экономики из «шока обрушений и затоплений».

- Разработка новых типов зданий и сооружений, способных выдерживать различные удары природной стихии, проектирование климатических убежищ, автономных укрытий, зданий-ковчегов, модульное строительство с возможностью перебазирования и т.д.

- Строительство защитных дамб, искусственных бассейнов для сбора и сброса воды, укрепление берегов и других мероприятий позволяющих замедлить резкое наступление океанов, морей иразливов рек.

Мировой архитектурный опыт.

В результате осознания надвигающейся катастрофы по всему миру начали вестись спонтанные и нескоординированные поиски различных способов спасения и выживания человечества отдельными прозревшими известными архитекторами-гуманистами, предлагающими первые варианты климатических убежищ и архитектурных проектов городов-ковчегов. Идея самого первого климатического убежища пришла в голову американскому инженеру Бакминстеру Фуллеру, автору термина – «Космический корабль — Земля».

Конструкция купола под Хьюстоном. 2010 г.

Именно он первым осознал огромную ответственность за сохранение очень хрупкой жизни на планете, путешествующей в огромном космосе. Он предложил в 1960 году накрыть гигантским трёхкилометровым геодезическим куполом Средний Манхеттен, который бы позволил регулировать погодные условия в данном районе и уменьшить загрязнение воздуха. Тогда идея казалась просто фантастической, поскольку не было разработано никаких технологий возведения и подходящих материалов для покрытия. В 2010 году появился проект защитного климатического купола над городом Хьюстоном в США от жары и ураганов, заимствующий идеи Фуллера.

Благодаря новым технологиям через 50 лет у человечества появилась возможность возвести купол размером 500 метров в высоту и 1600 метров в диаметре, с искусственно поддерживаемым климатом, новейшим полимерным покрытием – ЭТФЭ (в 100 раз легче стекла) и строительством с помощью грузоподъемных дирижаблей вместо традиционных кранов и строительных лесов на огромной высоте. Внутри купола планировалось регулировать с помощью компьютеров оптимальную влажность и температуру, создавая здоровый микроклимат для людей и растений.

В.Каллебо. Плавающий остров — Лилипад. 2008 г.

Другим направлением мировых проектных поисков можно назвать морские города-ковчеги, спасающие человечество от всемирного потопа. В 2002 году американский инженер Норман Никсон начал проектировать и строить огромный «Корабль свободы» вместимостью 100 тыс. человек. Плавучий город Никсона имел 1500 метров в длину, 300 метров в ширину, 25 палуб, водоизмещение 2,7 млн. тонн, а стоимость проекта оценивалась в 9 миллиардов долларов. Такого гиганта не смог бы принять ни один порт мира, поэтому на корабле предполагалось постоянное проживание без возвращения на берег, для связи с сушей на верхней палубе проектировался аэродром.

На корабле была разработана полная автономная функциональная инфраструктура: квартиры, отели, банки, магазины, бассейны, рестораны, стадионы, небольшие заводы и мастерские и даже своя маленькая армия. По палубам должны были разъезжать маленькие трамвайчики, в распоряжении жителей были бы катера и подводные лодки, в кормовой части планировался собственный порт. Такой корабль фактически представлял собой плавучее мини государство, которое совершало бы не менее двух круизов в год со стоянками рядом с разными городами.

В. Каллебо. Искусственные острова в бухте Монако, 2008 г.

Примечательно, что обычная квартира потенциального беженца-бизнесмена оценивалась в сотни тысяч долларов, 20% из общего количества была уже распродана жителям Британских островов накануне ожидавшейся катастрофы 2012 года. По ложным прогнозам намеренному психологическому давлению жителям Земли через СМИ внушали страх о надвигающемся взрыве супервулкана, расположенного в Йеллоустонском национальном парке США и последующему за ним образованию суперцунами. Для «разогрева богатой публики» и был снят голливудский фильм-катастрофа «2012», в котором фигурировало три спасательных дорогостоящих ковчега. Элита общества по всему миру бросилась заказывать и скупать различные затратные и неотложные форс-мажорные проекты, на что и рассчитывали, видимо предприимчивые «бизнесмены-спасители».

Норман Никсон на волне этой истерики планировал построить даже пять таких супердорогих городов-ковчегов, первый из которых должен был выйти в океан в 2006 году, но так и не вышел. Последнее третье извержение супервулкана в Йеллоустоне происходило 640 тыс. лет назад, вероятность его извержения сегодня не берется предсказать никто. Менее коммерциализированным и более гуманным выглядит проект плавающих островов «Лилипад» 2008 года от франко-бельгийского архитектора Венсана Каллебо. По его проекту плавающие острова должны спасать климатических беженцев Мальдивских островов, уходящих под воду, жителей Лазурного берега, Монако и далее по списку. С постройкой своих плавающих экополисов Каллебо не торопится, разумно намечая первый пик подъема океана только к 2100 году.

Лидер «Архибиотики» не заманивает на свои острова освобождением богачей от налогов как Н. Нильсон. Он просто предлагает замечательные по красоте и выразительности бионические озелененные архитектурные формы похожие на морские лилии, сулящие обрести новый спасительный райский сад. Конечно, за такой роскошный плавающий оазис не подвластный больше разгулу природной стихии, придется хорошо заплатить богатым жителям-заказчикам Лазурного берега. Получается опять та же схема – «спасут, но не всех», а тех, кто может заплатить и желательно до наступления часа – «Х». Опуская огромное количество других подобных проектов, отмечу, что они практически все несут идею ожидания всемирного потопа и постройку, дорогостоящих архитектурно-инженерных сооружений разного масштаба и вместимости в основном для 10 млн. миллионеров проживающих на планете.

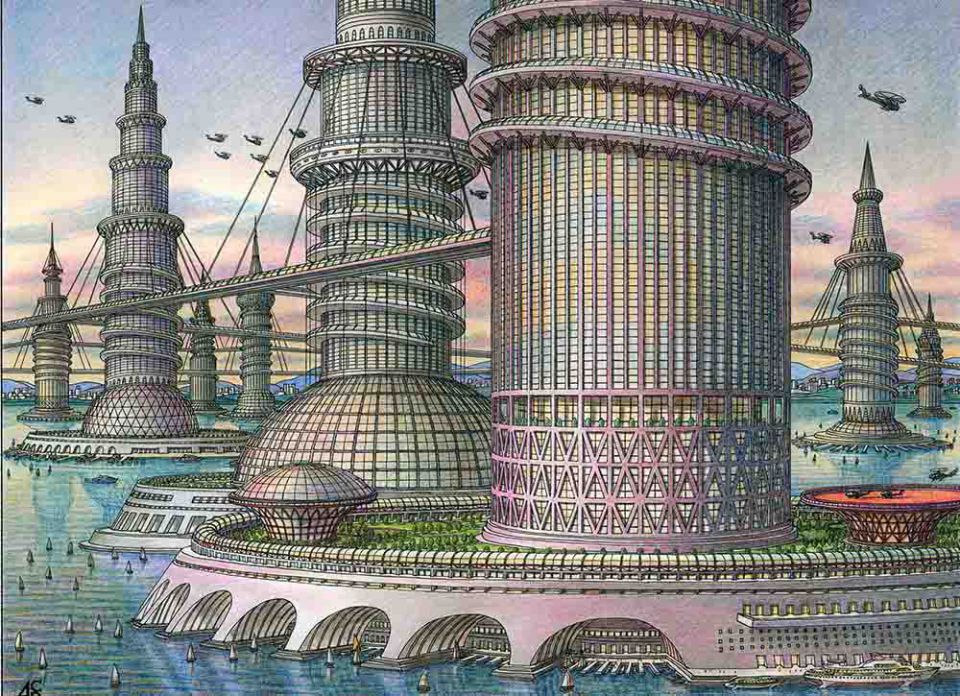

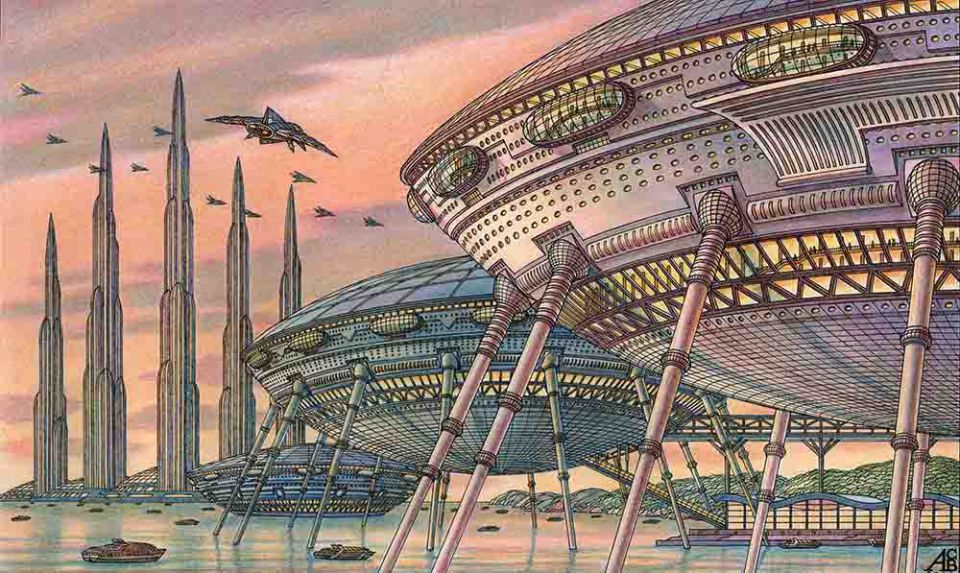

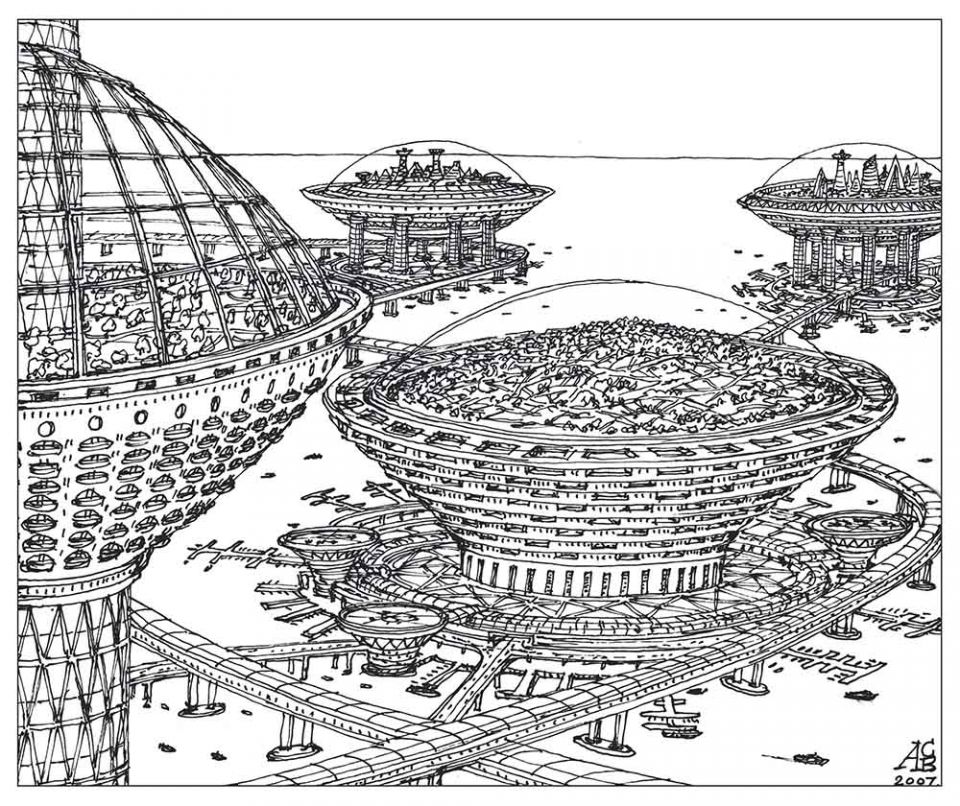

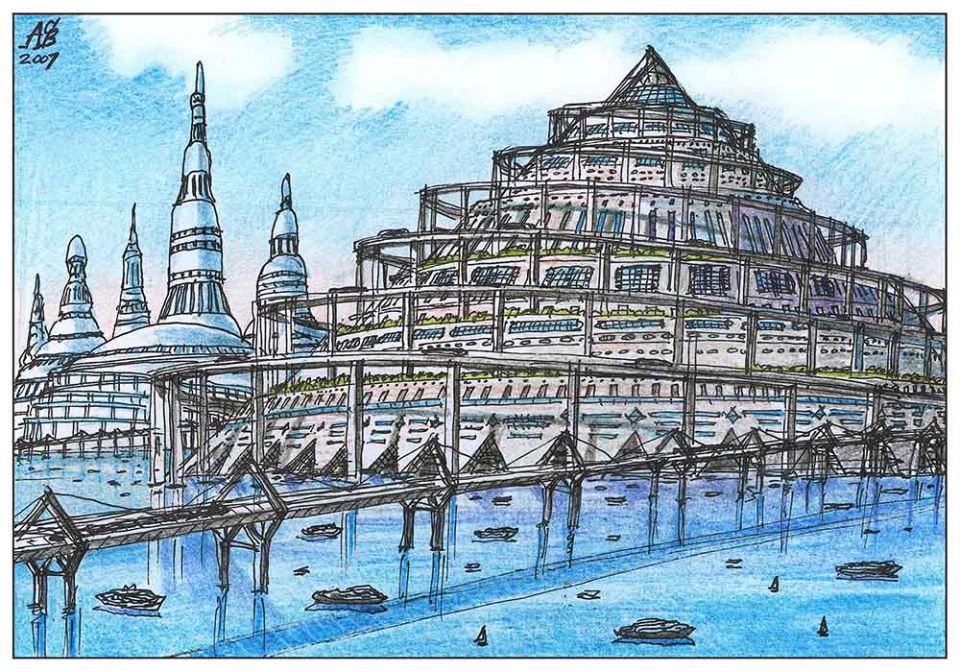

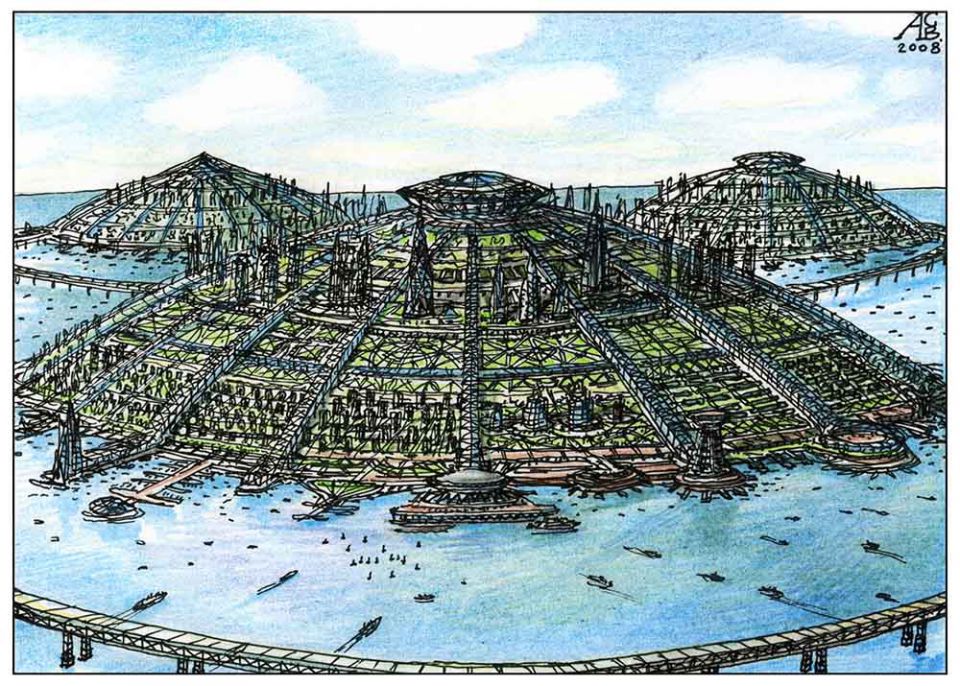

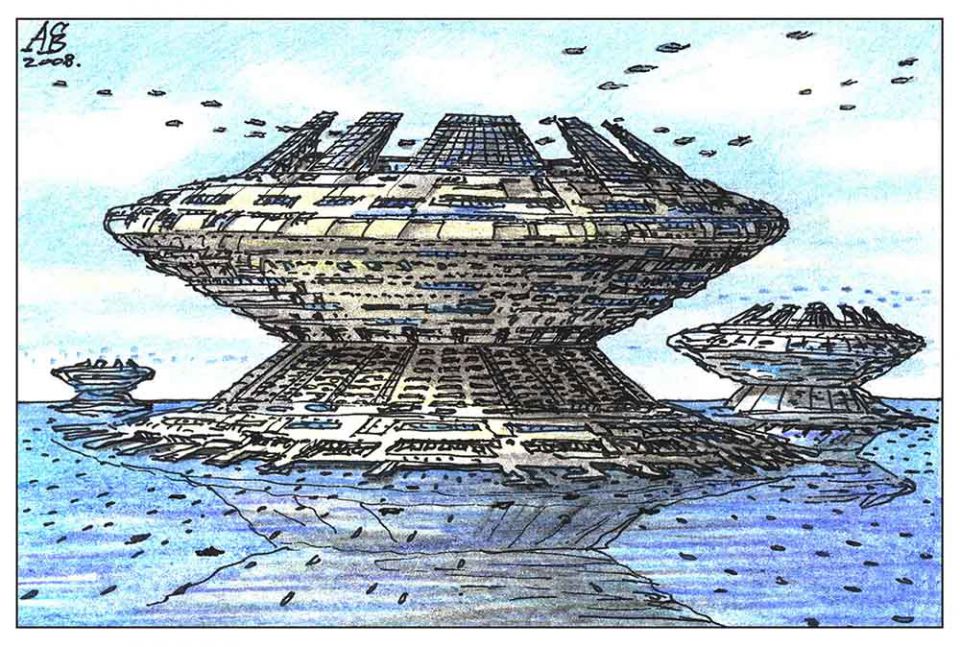

Авторские архитектурно-футурологические проекты.

Как архитектор-футуролог я также не остался в стороне от проблемы повышения уровня мирового океана, хорошо понимая масштабы надвигающейся угрозы. Однако моей социальной задачей с начала 2000-х годов было спасение как можно большего количества людей на Земле и выработка различных сценариев спасения всего человечества, а не «Золотого миллиарда». Я предлагал проекты различных «Акваполисов», «Искусственных архипелагов», «Искусственных островов» разбросанных вдоль побережья различных стран мира, способных принять всех жителей-переселенцев уходящей под воду суши.

А. Скижали-Вейс. Акваполис интегрированный с сушей, 2004 г.

Я предложил выстроить надводную инфраструктуру подвесных дорог, систему мостов, эстакад, посадочных аэродромов, разместил локальные морские порты, грузовые терминалы, протягивал связи с оставшимися высокими берегами и т.д. Искусственные острова я предлагал накрывать огромными климатическими геодезическими куполами, изобретенными Б. Фуллером и умными оболочками, способными аккумулировать энергию солнца, давления ветра, собирать дождевую воду, конденсат и т.д. Искусственные острова в моих проектах имели надводные озелененные террасы, морские фермы и рыбный промысел. Для связи с «Искусственными островами» и «Акваполисами» я предлагал проекты морских челноков – «Домом амфибий», собирающих климатических беженцев и перевозящих их на любые расстояния под флагом ООН.

Это огромные роботизированные «здания-машины» будущего, которым уже не нужны морские доки, и способные выбираться на берег благодаря своим мощным телескопическим ногам на любом мелководье. По моему убеждению, планетарные угрозы диктуют насущную необходимость архитекторам и инженерам разработку принципиально новых сооружений приспособленных для режима ЧС, о которых в обычное спокойное время никто даже не помышляет. Очень пригодятся для использования в проектах последние научно-технические изобретения и разработки новейших видов транспорта – летающих автомобилей, струнного транспорта, магнитопланов которые могут двигаться над затопленной сушей.

Все научно-технические достижения человеческой цивилизации придется мобилизовать и использовать под совершенно новым углом зрения. Для тех жителей, кто решит остаться на суше и переселится на географические возвышенности в другие районы, придется строить города, основанные на другом принципе использования территории под застройку. Это должны быть компактные автономные высокоплотные многоярусные структуры архитектурных сооружений, учитывая крайний дефицит суши и разрозненность поселений разделенных затопляемыми территориями. Возможно, какое-то время использовать старую городскую инфраструктуру на возвышенностях, но с учетом ее полного отключения или перестройки.

Придется бетонировать и укреплять участки для получения надежного не размываемого основания или использовать высокие природные скалы. Необходимо будет пересмотреть всю градостроительную политику с учетом нового баланса территорий и выявить незатопляемые поистине золотые участки суши под сельское хозяйство и промышленное производство. Есть и неожиданный плюс вероятно в связи с изменением климата урожаи можно будет снимать круглый год, чтобы прокормить выжившее многомиллиардное население Земли.

Деятельность и выводы МГЭИК.

Что нужно сделать уже сейчас, чтобы найти способ не просто успешно динамично развиваться, а скорее начать динамично и своевременно противостоять надвигающимся природным угрозам в будущем? В 1988 году Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) была создана — Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК).

МГЭИК – организация, объединяющая несколько сотен ученых из 130 стран мира, в том числе из России, основная роль которой заключается в оценке наилучшей имеющейся научно- технической и социально-экономической информации о климатических изменениях. МГЭИК опубликовала пять полноценных докладов, оценивающих последние климатологические результаты. Пятый оценочный доклад (2014 г.) констатирует:

«После Четвертого оценочного доклада получены дополнительные доказательства антропогенного воздействия. Очень вероятно (95-100%), что именно человеческая деятельность является основной причиной наблюдающегося потепления, начиная с середины XX столетия.

Вероятная величина возможного роста температуры на протяжении XXI века на основе климатических моделей составит 1,1 — 2,9 °C для минимального сценария эмиссии; 2,4 — 6,4 °C для сценария максимальной эмиссии. Разброс в оценках определяется принятыми в моделях значениями чувствительности климата к изменению концентрации парниковых газов. Изменение климата и его последствия в разных регионах мира будут различными. Результатами роста глобальной температуры являются повышение уровня моря, изменение количества и характера осадков, увеличение пустынь.

Потепление сильнее всего проявляется в Арктике, оно приводит к отступлению ледников, вечной мерзлоты и морских льдов. К другим последствиям потепления относятся: увеличение частоты экстремальных погодных явлений, включая волны жары, засухи и ливни; окисление океана; вымирание биологических видов из-за изменения температурного режима. К важным для человечества последствиям относится угроза продовольственной безопасности из-за негативного влияния на урожайность (особенно в Азии и Африке) и потеря мест обитания людей из-за повышения уровня моря.

Политика противодействия глобальному потеплению включает его смягчение за счет сокращения эмиссии парниковых газов, а также адаптацию к его воздействию. В будущем, по мнению некоторых ученых, станет возможным геологическое проектирование».

За обобщенными формулировками доклада скрывается судьба миллиардов землян. Моя попытка выяснить о намечаемом геологическом проектировании меня ни к чему не привели. Кроме принципов национальных инвентаризаций парниковых газов, подготовки национальных кадастров выбросов и противоречивых интересов договаривающихся сторон участников РКИК ООН я никакого действенного механизма противодействия не обнаружил.

А где же разрабатываемые экспертами МГЭИК долгосрочные «Дорожные карты» по выходу из прогнозируемого кризиса, где конструктивные спасительные меры и куда бежать теряющим места обитания людям? Неужели эту миссию должны взять на себя одиночные архитекторы-футурологи, ученые гуманисты и глобалисты, работая разрозненно в различных странах мира, а также в разных регионах России?

Аналитический центр прогнозирования.

На мой взгляд, сегодня полностью отсутствует единый «Аналитический центр глобального прогнозирования» и его дочерняя структура «Архитектурный прогностический центр России» куда будет стекаться вся информация наблюдений, измерений, расчетов, прогнозов, гипотез, рекомендаций и т.д. Невозможно себе представить какова на сегодняшний день реальная научная подробная и комплексная картина мира с учетом глубины предстоящих климатических изменений.

При написании статьи я исследовал значительный массив информации и кроме одиночных стонов-призывов, предостерегающих расчетов, выводов, теорий, предложений по выходу из климатического тупика порой сомнительного уровня отдельных энтузиастов из разных областей знания я мало что нашел. Назрела пора этим серьезно заниматься в инновационных прогностических центрах нового формата хорошо технически оснащенных, где можно научно, методично и последовательно разрабатывать различные проектные модели и сценарии динамического противодействия с использованием суперкомпьютеров-симуляторов.

Поскольку все климатические изменения носят трансграничный характер, необходимо участие ученых и архитекторов из разных стран, накопивших достаточные научные материалы и опыт прогнозирования. Нужно пригласить в центр исследования и прогнозирования различных российских авторитетных ученых, занимающихся прикладными исследованиями по всем отраслям экономики для комплексной оценки, выработки стратегий спасения и развития по всем направлениям. И конечно таким центрам необходимы будут эксперты архитекторы-футурологи, имеющие высокий уровень прогностического мышления, опыт профессионального междисциплинарного взаимодействия и свои проекты-прогнозы, разработанные с учетом концепции «Климатоустойчивой архитектуры».

Я думаю, что уже сейчас не стоит ждать очередного шестого или десятого доклада МГЭИК публикующей очередные лоббированные кадастры растущей концентрации парниковых газов и начать решительно действовать, не дожидаясь пока последствия климатических изменений, примут разрушительный и лавинообразный характер.

Несмотря на устрашающие климатические прогнозы ученых паниковать и готовиться к неминуемой полной гибели человечеству не стоит. Процесс будет, если верить оценкам МГЭИК, растянут на десятилетия и столетия, времени подготовиться еще достаточно. Выработанные общими усилиями стратегии выживания могут спасти огромное количество жизней. Безусловно, цена, которую нам придется заплатить за свое варварское бездумное развитие по отношению к природе и климату Земли будет колоссальной, выживут не все, некоторые государства видимо перестанут существовать политически и географически.

Мир трансформируется и обретет новые границы. Но как происходило в далеком прошлом миллионы лет назад в результате фаунообмена и природных катастроф одни отряды животных исчезали, а другие появлялись на планете. Жизнь продолжала возрождаться на Земле даже после падения гигантских астероидов, находя свои новые формы существования. Может быть, в этом и есть новая неизбежная диалектика глобального развития человечества, пережив климатический шок, переселившись в новую географическую среду обитания, мы сможем образовать новую сплочённую трансграничную общность человечества – Земляне!

Открытое обращение в РААСН.

Прошу считать мою статью прямым обращением в Российскую академию архитектуры и строительных наук (РААСН) для ознакомления с приведенными мной научными гипотезами, выводами, предложениями по развитию «Климатоустойчивой» архитектуры, организации междисциплинарных экспертных панелей, создания единого «Архитектурного прогностического центра России», выработки комплексной стратегии развития архитектуры будущего в условиях ЧС. Уважаемые господа ученые, все кто серьезно занимается изучением «глобального потепления», «деградацией вечной мерзлоты», «геологической активностью», «астероидной угрозой» и т.д. особенно на территории России откликнитесь, присоединяйтесь, давайте думать, что с этим делать дальше сообща, время равнодушного одиночного созерцания и бездействия прошло. Угрозы и проблемы настолько серьезны, масштабны и очевидны, что от их решения зависит будущее наших внуков, правнуков и всего дальнейшего глобального развития человечества!

Архитектор-фантаст, футуролог и прогнозист Артур Скижали-Вейс. 01.11.2015 г.

По материалам научного доклада А. Скижали-Вейса «Футурология архитектуры чрезвычайных ситуаций» на международном фестивале «Зодчество–2015», экспертная панель – «Зона особого проектирования», проведенная издательством «Строительный Эксперт», ЦДХ, Москва, 02.10.2015 г.

Источник: ardexpert.ru