Осенью 1937 года, 80 лет назад, началось «великое переселение» на Волге. В течение непродолжительного времени почти 175 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома, а древний город Молога и соседние деревни ушли под воду. Такова была жертва, принесенная ради строительства каскада Верхневолжских ГЭC. Сегодня эти места привлекают любителей водных прогулок и рыбалки. Но затопленный город и выглядывающие из-под водной глади надгробия периодически напоминают о себе, маня любителей экзотики и тех, для кого эти места были когда-то родными.

Город-призрак

В 1972-м на воде Рыбинского водохранилища появился черный бакен. Он сигнализировал проходящим здесь судам о мелководье — из-за спавшей в тот год воды впервые обнажились очертания заложенного еще в средневековье города Молога, погребенного здесь три десятилетия назад: линии мощеных улиц, спилы фонарных столбов, груды оставшегося от домов кирпича. И жители бывшего города потянулись посмотреть на родные места.

Как Волга превратилась в водохранилище и куда переселили жителей затопленных деревень

Молога была затоплена накануне войны, в 1941-м, а окончательно чаша водохранилища заполнилась к 1947-му. Вскоре после этого Рыбинское водохранилище стало — и остается по сей день — популярным местом отдыха и рыбалки.

Так и было задумано авторами проекта — создание новых пространств для досуга граждан входило в число задач, которые должно было решить соединения с Волжским каскадом канала Москва–Волга.

По искусственной акватории — гордости советской инженерно-технической мысли — должны были ходить круизные суда. Их специально заказали к открытию канала. В эту флотилию вошли корабли дальнего плавания типа «Иосиф Сталин», несколько средних теплоходов типа «Леваневский», а также небольшие суда, названные «Громов».

Но в первые послевоенные годы перед пассажирами судов, когда они выходили из акватории канала, открывалось пугающее зрелище. Первое, что видели люди, оказавшись в Рыбинском водохранилище — это замершие под водой деревья.

Подводные кладбища

Постановление о строительстве Рыбинского гидроузла было подписано в 1935 году. Сначала планировалось, что зона затопления будет сравнительно небольшой и не затронет крупные населенные пункты. Однако в январе 1937-го мощности Рыбинской и Угличской ГЭС решено было увеличить — это значило, что для создания знаменитого Рыбинского моря и Угличского водохранилища придется затопить почти тысячу населенных пунктов и один большой уездный город.

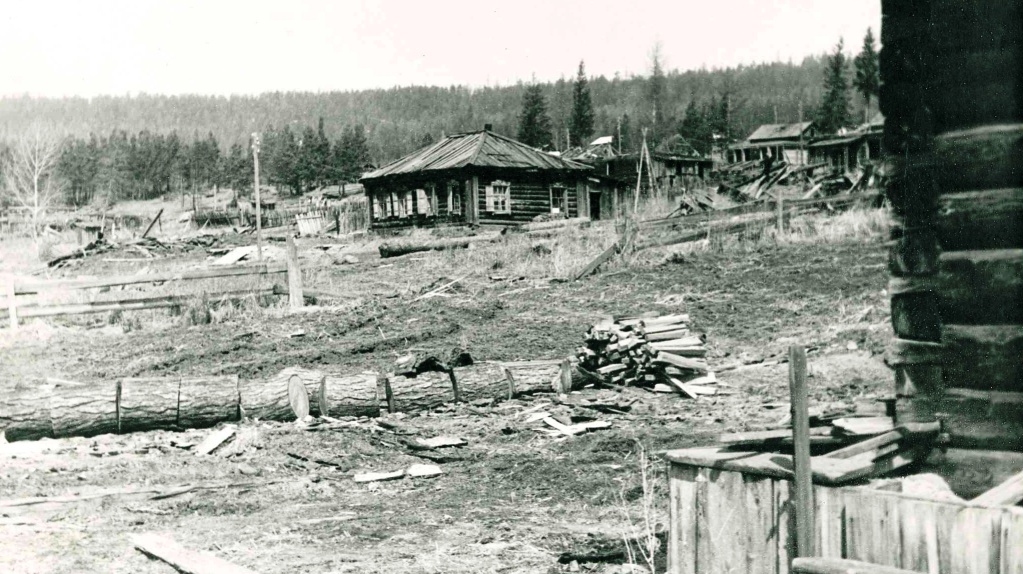

Затопленные деревни и город Бердск при строительстве Обского водохранилища в 50-х годах.

Под воду Молога ушла в 1941-м. То есть в распоряжении и жителей, и строителей гидроэлектростанции было несколько лет на подготовку. Но переселение всё равно проходило в спешке.

Жители города позднее рассказывали, что сначала игнорировали полученные ими небольшие — на одну восьмую листа — уведомления, в которых говорилось, что их дом предназначается к сносу в такой-то срок.

Но уже весной 1937 года началась первая волна переселений, а у Шексны развернулось строительство плотины ГЭС. Разобрать дома и перевезти их на новое место — в окрестности избежавшего затопления Рыбинска — мологжане должны были сами. Последние жители покидали свои дома уже накануне затопления, когда все дороги, ведущие к Рыбинску, были запружены заваленными скарбом телегами и автомашинами.

«Вот брат Рома, сестра Лида, а посередине, в колясочке, я, довольная, радостная, видите? Это мы в нашем огородике, 1938 год. Мы переселились, когда мне пошел второй год. А жили до этого на улице Коммунистической, это третья от набережной. Домик был такой красивый, сад яблоневый, папа любил им заниматься», — уже в 2000-е рассказывала жительница Рыбинска Нина Заварина, ранее детство которой прошло в Мологе.

Накануне затопления в районе города в срочном порядке взрывали остававшиеся еще каменные строения: усадьбы, храмы и монастыри. Каменные постройки могли помешать судоходству, поэтому оставшиеся от них горы кирпича постарались вывезти. А вот вековой лес местами валили, местами оставляли. Природа в отличие от людей не готова была так легко сдаваться — и долгие годы после затопления оставшиеся в воде деревья не только не сгнивали, но и давали новые побеги.

Под воду ушли и мологское кладбище, и сельские погосты. Вместе с крестьянскими могилами исчезло с лица земли надгробие российского историка, собирателя древностей Алексея Мусина-Пушкина — он был захоронен в своем имении, в нескольких километрах от Мологи. Деревянные кресты вскоре после затопления сгнили. А вот каменные надгробия устояли — и некоторые из мологжан, в 1970-е вернувшихся к поднявшимся из-под воды остаткам родного города, смогли найти родные могилы.И сегодня, если в засушливую погоду побродить в местах, где некогда стояла Молога, можно обнаружить утопленные в песке фрагменты старых могильных плит.

«Приковали себя к глухим предметам»

Одна из самых страшных легенд Мологи связана с небольшим архивным донесением, обнаруженным якобы в архивах Рыбинского краеведческого музея. Строительство ГЭС было, разумеется, делом государственной важности. Кроме того, большая часть работ по ее строительству и созданию будущего водохранилища выполнялась заключенными созданного специально для этих целей Волголага.

Неудивительно, что всё происходящее в зоне затопления курировали сотрудники НКВД. Они же следили за настроениями жителей, вынужденных покидать родные места. Результатом этого «мониторинга» стала записка начальника местного отделения Волголага, лейтенанта госбезопасности Склярова на имя начальника Волгостроя, майора госбезопасности Журина.

«В дополнение к ранее поданного мною рапорта докладываю, что граждан, добровольно пожелавших уйти из жизни со своим скарбом при наполнении водохранилища, составляет 294 человека. Эти люди абсолютно все ранее страдали нервным расстройством здоровья, таким образом общее количество погибших граждан при затоплении города Мологи и селений одноименного района осталось прежним 294 человека. Среди них были те, кто накрепко прикрепляли себя замками предварительно обмотав себя к глухим предметам. К некоторым из них были применены методы силового воздействия, согласно инструкции НКВД СССР», — говорится в пожелтевшем документе (орфография и пунктуация автора сохранены — iz.ru).

Впрочем, это — единственное свидетельство того, что при затоплении Мологи в городе мог оставаться кто-то из жителей. Тем не менее сами мологжане допускают, что в зоне затопления погибшие были.

«Молога-то на момент затопления пустая была, это совершенно точно. Я так думаю, это были одинокие старики и инвалиды из бедных деревень, которым некуда было деваться», — рассказывал в 2014 году журналистам «Ярославского региона» военный переводчик, бывший житель Мологи, Герман Москалев.

Многие старожилы, действительно, еще получив первые письма о переселении, грозили остаться в городе, чтобы встретить смерть в своих домах. Не исключено, что кто-то из них действительно отказался под старость расставаться с родными местами.

Исчезающие улицы

Почти одновременно с Мологой под воду готовился уйти и другой расположенный неподалеку город. Калязин попал в зону затопления при строительстве Угличской ГЭС. В отличие от Мологи этот старый купеческий городок не исчез в водах водохранилища целиком, хотя и лишился большей части исторического центра.

Пострадали одно из двух городских кладбищ, несколько центральных кварталов, уникальный памятник допетровского зодчества Троицкий Макарьев монастырь, рыночная площадь и стекавшиеся к ней улицы.

Источник: iz.ru

Как выглядели в 1909 году поселения, затопленные на Свири при строительстве ГЭС

Многие из вас, наверное, слышали про русского фотографа — Сергея Прокудина-Горского, что в начале ХХ века сделал множество прекрасных цветных фотографий Российской Империи (тогда это было большой редкостью и в основном все снимали черно-белые фото).

Интересно, что у него довольно много снимков Свири — реки, протекающей между Онежским и Ладожским озером. Сейчас тут стоят две ГЭС. Именно для их строительства многие поселки на реке были затоплены.

Здесь я хочу показать, как выглядели эти поселения в 1909 году (теперь их можно увидеть разве что на фото).

Это вид на Подпорожье. Церкви на снимке: справа — святого великомученика Димитрия Солунского, слева — Тихвинской иконы Божией Матери. Место затоплено при строительстве Верхнесвирской ГЭС.

За штабелями дров в Свирь впадает река Святуха (она вытекает из Макозера, длина ее 20 верст, весной он была сплавная на всем протяжении). Пороги эти, конечно, исчезли.

Это село Остречины (в него некогда входило около двадцати деревень). Оно тоже теперь под водой, а население переселено. В лодке сын фотографа — Дмитрий; на берегу — Николай Максимович Селиванов, помощник Прокудина-Горского.

Это вид на пристань Остречины. Находилась она у деревни Харчевни при впадении реки Ивины в Свирь. Деревня Харчевни получила свое название по наличию в ней нескольких харчевень для судорабочих.

У причала стоит пароход М.П.С. «Шексна» , на котором Прокудин-Горский совершил поездку по Мариинской системе в 1909 году (р. Свирь — р. Шексна).

А это команда парохода «Шексна» (снята в Вытегре).

А тут село Иваньково, порог Сухой. Пока на реке Свирь не было построено две ГЭС, и на ней не образовалось Ивинское водохранилище , затопившее все пороги, судоходство на реке было довольно сложным и своеобразным. Далеко не все суда могли самостоятельно подняться по порогам, поэтому их тянули наверх специальные колесные буксиры.

Это порог Медведец. Тут Свирь делает три крутых поворота (на снимке первые два). Это был один из самых затруднительных порогов для судоходства, хотя работы по его улучшению уже производились в конце 19 века. В следующем после съемки фотографии — 1910 году будет производится срезка мыска. Дома перед этими работами перенесут. МПС в таких случаях выплачивало компенсацию хозяевам.

Поэтому Прокудин-Горский сделал этот заказной снимок, на котором и место бывших домов, и место предстоящих работ.

Сейчас на месте этих поселков либо ГЭС, либо водохранилище и выглядит река теперь вот так.

Источник: enciclopediya-geografa.ru

Как затапливали деревни при строительстве

| Хроники от наблюдателя | [entries|archive|friends|userinfo] |

| [ | Tags | | | Россия, СССР, дебилизм, история | ] |

продолжение к теме: Русская Атлантида, грустная история

После наполнения гигантской чащи водохранилища ушла под воду и была изъята из хозяйственного оборота восьмая часть ярославской земли, в том числе 80 тыс. га лучших в Поволжье драгоценных пойменных заливных лугов, травы которых по своему качеству не уступали травам с альпийских лугов, более 70 тыс. га веками возделываемой пашни, более 30 тыс. га высокопродуктивных пастбищ, более 250 тыс. га грибных и ягодных лесов.

Сельскохозяйственному производству региона был нанесен тяжелейший удар, поскольку основными районами маслоделия Ярославской губернии были Мологский и Пошехонский уезды, а также северные части Мышкинского и Рыбинского уездов, то есть те территории, которые были затоплены или подтоплены водохранилищем.

Здесь, на северо-западе губернии, вырабатывалось до 85 процентов ярославского масла, значительная часть которого до революции экспортировалась в Западную Европу, в частности, в Англию и Данию.

Все это свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне развития животноводства в Молого-Шекснинском междуречье, которое сопоставимо с современным сельскохозяйственным производством в Голландии и Франции. Однако богатейшая база высокопродуктивного животноводства области была бездумно затоплена.

Но самые тяжелые потери связаны с переселением, а правильнее сказать, выселением десятков тысяч людей. В общей сложности при строительстве Рыбинского и Угличского гидроузлов и заполнении водохранилища разрушены и затоплены около 800 сел и деревень, 6 монастырей и более 50 храмов.

Ушли под воду древняя княжеская столица, культурно-исторический и административно-хозяйственный центр город Молога, в котором проживали более 5 тыс. человек, пятитысячный фабричный поселок Абакумово, находившийся на реке Шексне в нескольких километрах от Рыбинска.

Затоплено три четверти территории одного из древних русских городов — Весьегонска (Тверская область), расположенного в 140 км от Рыбинска.

Под воду ушла вся его историческая часть с тремя старинными храмами.

Перенесено на новое место старинное село Брейтово, стоявшее при впадении легендарной реки Сить в Мологу.

Затоплены древние летописно известные села и храмы, расположенные вдоль бывших берегов Мологи, в частности, село Борисоглеб — бывший Холопий Городок, впервые упомянутый в 18 веке. Ушли под воду самая благоустроенная в Ярославской епархии Югская Дорофеева пустынь, располагавшаяся на полпути от города Мологи до города Рыбинска; обширный комплекс Мологского Афанасьевского монастыря, основанного в XIV веке. В комплекс входило 4 храма.

Затоплен Леушинский Иоанно-Предтеченский женский монастырь, находившийся между Череповцом и Рыбинском близ реки Шексны, с величественным пятиглавым собором.

Однако подлинная трагедия социалистической реконструкции Верхней Волги — это изломанные судьбы людей, изгнанных с веками обжитой территории. Из Молого-Шекснинского междуречья принудительно выселены 130 тысяч жителей и 20 тысяч — из долины Верхней Волги.

Они оставляли обжитые дома и созданные многолетним тяжким трудом хозяйства, могилы родных и близких.

На дно Рыбинского водохранилища ушло почти 27 тысяч хозяйств и более 4 тысяч попали в зону подтопления.

О трагической судьбе мологжан и десятков тысяч других вынужденных переселенцев, о том, что сотни мологжан (в основном люди пожилого возраста) предпочли смерть в родном доме насильственному переселению, долгие годы ни в России, ни тем более за рубежом, почти никто не ведал.

Ярославская общественность узнала об этом совсем недавно из уцелевшего архивного документа (рапорт лейтенанта Склярова майору Журину), согласно которому, при заполнении Рыбинского водохранилища 294 жителя Мологи добровольно ушли из жизни, запершись в затапливаемых домах. Многие десятилетия мологская тема была строго запретной.

Молчали вынужденные переселенцы и средства массовой информации. За полвека из жизни ушло два поколения мологжан. Молчание было условием выживания их детей и внуков. Но, как сказано в Библии, есть время молчать и время говорить, время разбрасывать камни и время собирать камни.

Город, которого нет. Телевизионщики попытались разгадать загадку русской Атлантиды http://www.1tv.ru/public/print/pi21542

Экскурс в Историю.

Были в великой Советской стране темы, не то чтобы секретные, а просто закрытые для широкой огласки.

Одна из них — трагическая судьба древнего русского города Мологи.

Молога — город при впадении реки Молога в Волгу в 32 километрах от Рыбинска.

Первое упоминание в 1149 году, был центром удельного княжества, в 15—начале 20 веках — крупный торговый центр. Население в начале 20 века насчитывало около 5 тысяч человек.

В сентябре 1935 было принято постановление Правительства СССР о начале строительства Рыбинского и Угличского гидроузлов. По первоначальному проекту подпорный уровень (высота зеркала воды над уровнем моря) Рыбинского водохранилища должен был составлять 98 м.

Потом эта цифра была изменена на 102 м, что увеличивало количество затапливаемых земель почти вдвое.

Город Молога лежал на отметке 98 м над уровнем моря, и именно эти 4 метра стоили ему жизни.

Известие о ликвидации города местные власти получили 1 сентября 1936 года.

За два следующих месяца, по правительственному плану, необходимо было разобрать и перевезти из Мологи 400 крепких домов и вновь возвести их под Ярославлем, Рыбинском и Тутаевом.

Ветхие же здания следовало пустить под снос, выплатив их владельцам компенсацию примерно в полтысячи рублей.

Перевозить жилье обязали самих хозяев. Кто-то нанимал для этого подводы. Но большинство владельцев домов разбирали их и сколачивали из бревен плоты, грузили туда вещи и отправлялись вниз по Волге.

Прибыв на поселение, вытаскивали сырой стройматериал и заново сооружали из него избы.

Таким же путем эвакуировались и селяне.

Переселение продолжалось и следующие четыре года. А к весне 1941-го, когда поджимали сроки, эвакуация из Мологи напоминала уже бегство военного времени.

Везде раздавались взрывы – это саперы уничтожали каменные здания, чтобы потом не мешали судоходству.

Дороги были забиты подводами, от гибнущего города уползали переполненные поезда.

Некоторые из мологжан еще помнят, как взрывали Богоявленский собор.

Его кладка была сделана на совесть, потому, когда раздался взрыв, весь храм поднялся на воздух, а потом невредимым опустился на прежнее место.

Пришлось добивать еще несколькими мощными зарядами.

К апрелю 1941-го с территории между Мологой и Шексной было выселено около 130 тысяч человек. Некоторые коренные жители нашли здесь смерть.

«Докладываю, что граждан, добровольно пожелавших уйти из жизни со своим скарбом при наполнении водохранилища, насчитывается 294 человека, – писал начальник Мологского отделения Волголага Скляров майору НКВД Журину. – Среди них были те, кто накрепко закреплял себя замками, предварительно приковав себя к глухим предметам. «

Заполнение продолжалось до 1947 года.

В том числе было затоплено 3645 кв.км лесов.

На дне Рыбинского водохранилища покоятся деревни, кладбища и даже целые села с церквями.

«Лесные звери шаг за шагом отступают на более высокие места, – писала в дни затопления газета «Большая Волга».

Но вода с флангов и тыла обходит беглецов. Мыши, ежи, горностаи, лисы, зайцы пытаются спастись вплавь или на оставшихся от рубки леса бревнах и ветвях.

Много лосей стоят по брюхо в воде.

Как населенное место, Молога упоминается в 17 веке. Сюда для торга съезжались немцы, литовцы, греки, армяне, персияне, итальянцы.. Приезжие торговцы обменивали здесь свои товары на сырые, преимущественно на меха. Еще в конце 14 века ярмарка при Холопьем городе считалась самой важной в России; позднее ее значение стало падать. В начале 17 века жители Мологи много потерпели от казаков, поляков и литовцев (особенно в 1609 и 1617 годах)

Время заселения местности, где находился город Молога, неизвестно.

В летописях упоминание о реке Мологе впервые встречается в 1149 году, когда великий князь Киевский Изяслав Мстиславич, воюя с князем Суздальским и Ростовским Юрием Долгоруким, сжег все села по Волге до самой Мологи.

В 1321 году появилось Моложское княжество, которое во время царствования Ивана 3 вошло в состав Московского.

Из описи, составленной между 1676 и 1678 годами стольником Самариным и подьячим Русиновым следует, что Молога была в это время дворцовым посадом, в ней находилось 125 дворов, в том числе 12 принадлежавших рыбным ловцам, которые сообща с ловцами Рыбной слободы ловили в Волге и Мологе красную рыбу, доставляя ежегодно к царскому столу по три осетра, по 10 белых рыбиц, по 100 стерлядей.

В конце 1760-х годов Молога относилась к Угличской провинции Московской губернии, имела ратушу, две каменные и одну деревянную приходские церкви, 289 деревянных домов.

В 1777 году древний дворцовый посад Молога получил статус уездного города и был причислен к Ярославской губернии.

Герб города Мологи утвердили 20 июля 1778 года.

В полном собрании законов он описан так: Щит в серебряном поле; часть третья оного щита содержит герб Ярославского наместничества (на задних лапах медведь с секирой); в двух же частях того щита показано в лазоревом поле часть земляного валу, он обделан серебряною каймой, или белым камнем.

Источник: oborona1.livejournal.com

На дне водохранилища.

В СССР множество городов было затоплено в 1930–1950-х годах во время строительства гидроэлектростанций на реках Обь, Енисей и на Волге. На Ангаре строительство ГЭС началось позже.

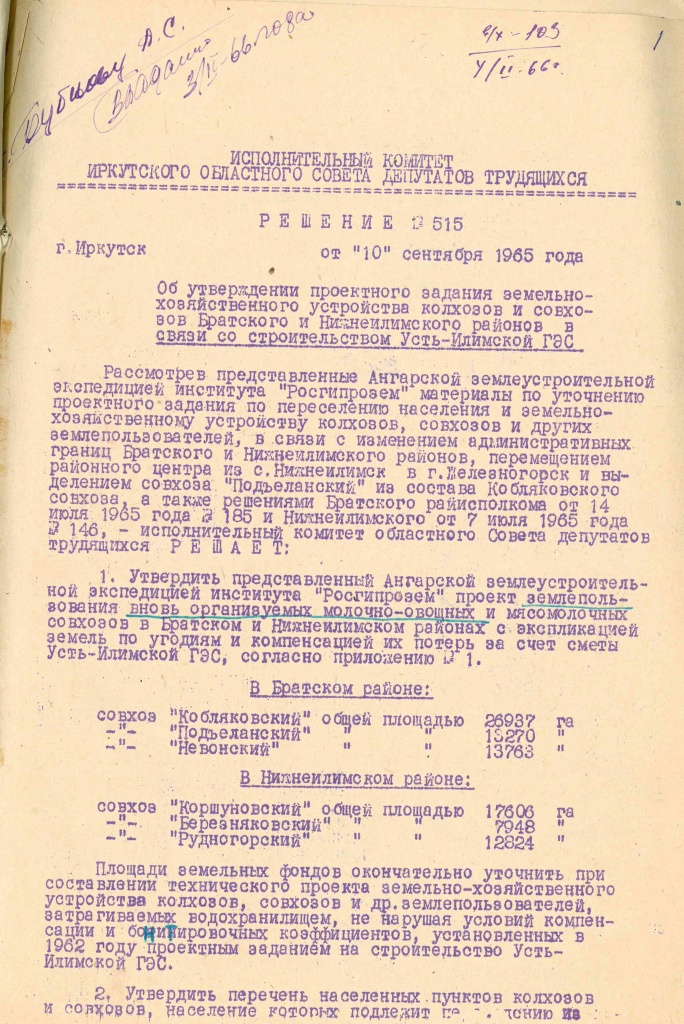

В 1953 году Московский институт «Гидропроект» составил схему строительства каскада гидроэлектростанций на Ангаре общей мощностью более 10 миллионов Квт. Схема предусматривала строительство 6 гидростанций: Иркутской, Бархатовской, Братской, Шаманской, Кежемской, Богучанской. В Нижнеилимск приехала группа специалистов института для сбора данных, необходимых для составления технического обоснования выбора створа плотины Усть-Илимской ГЭС. Впервые, кроме Шаманского, были названы створы в Бадарминских Крестах и у Толстого мыса, что предрекало затопление долины Илима.

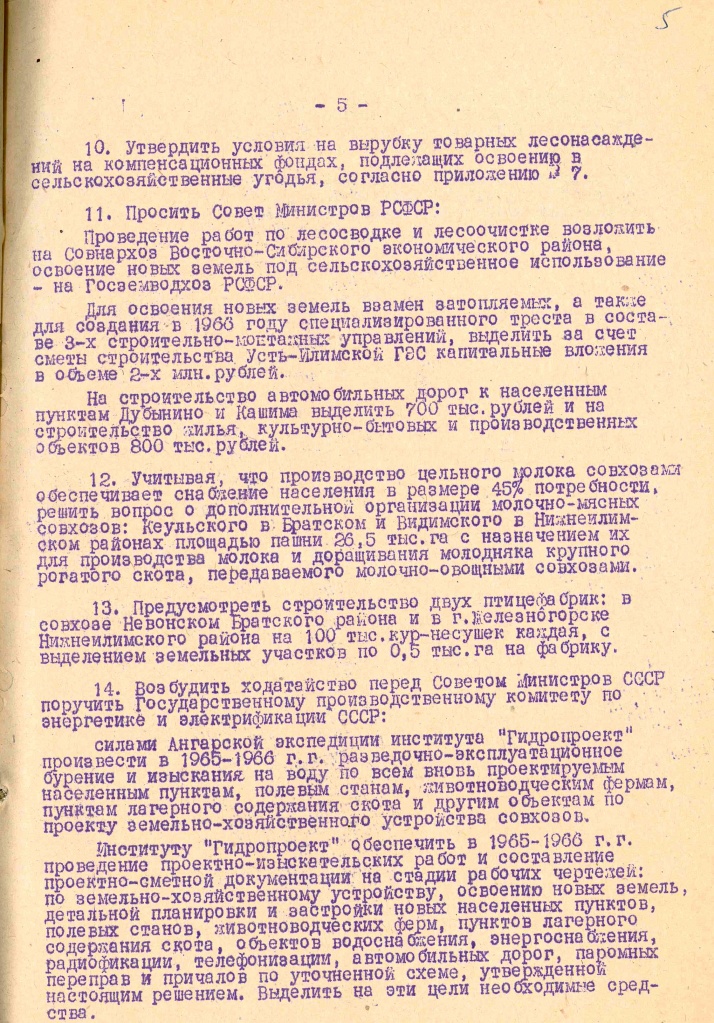

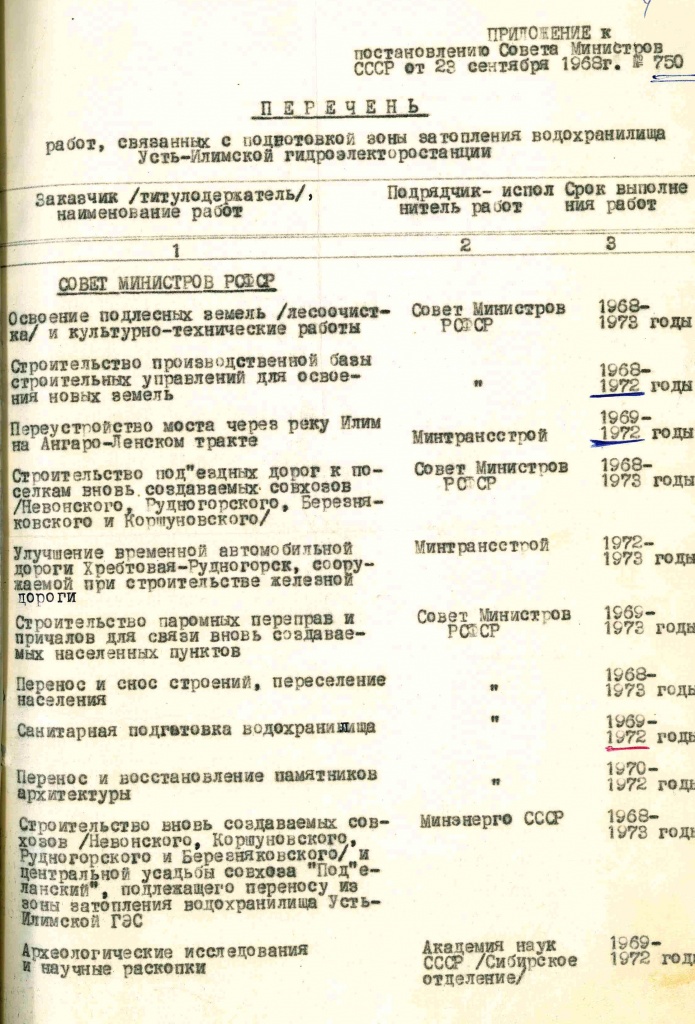

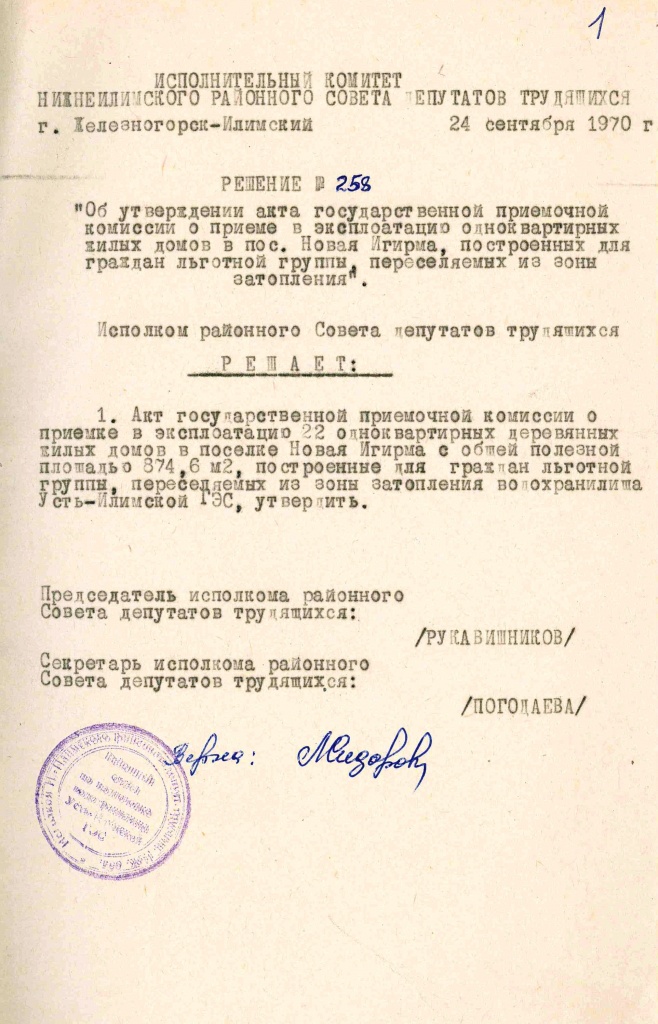

10 марта 1966 года Совет Министров СССР распоряжением № 482 утвердил проектное задание на строительство Усть-Илимской ГЭС в створе Толстый мыс с вводом первых агрегатов в 1972 году. Для проведения работ по подготовке водохранилища ГЭС решением сессии Нижнеилимского районного Совета депутатов трудящихся был образован районный отдел по подготовке водохранилища Усть-Илимской ГЭС при Нижнеилимском райисполкоме.

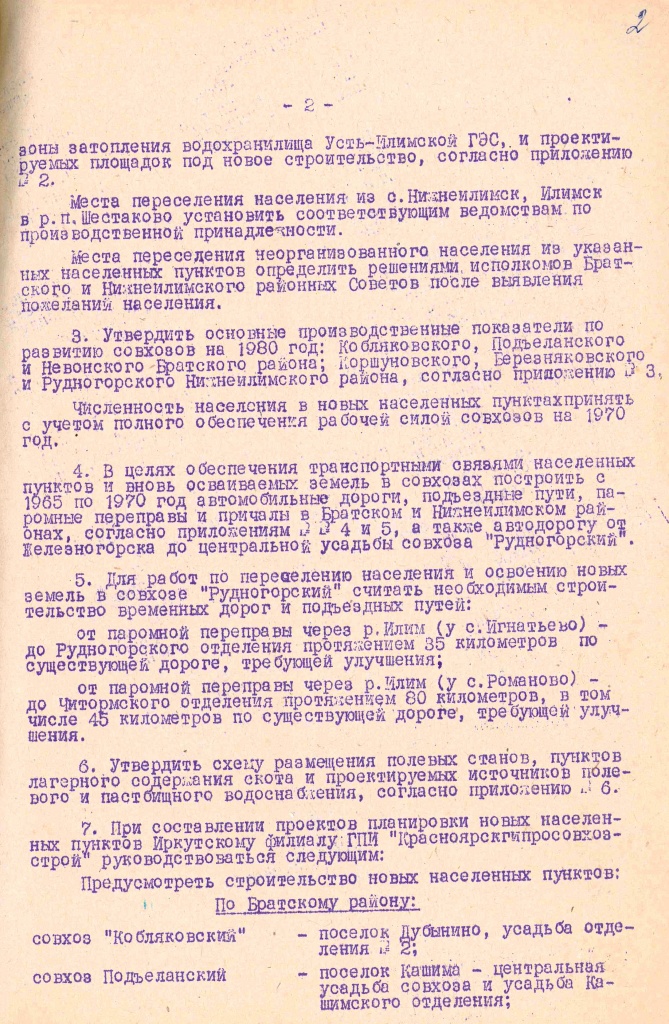

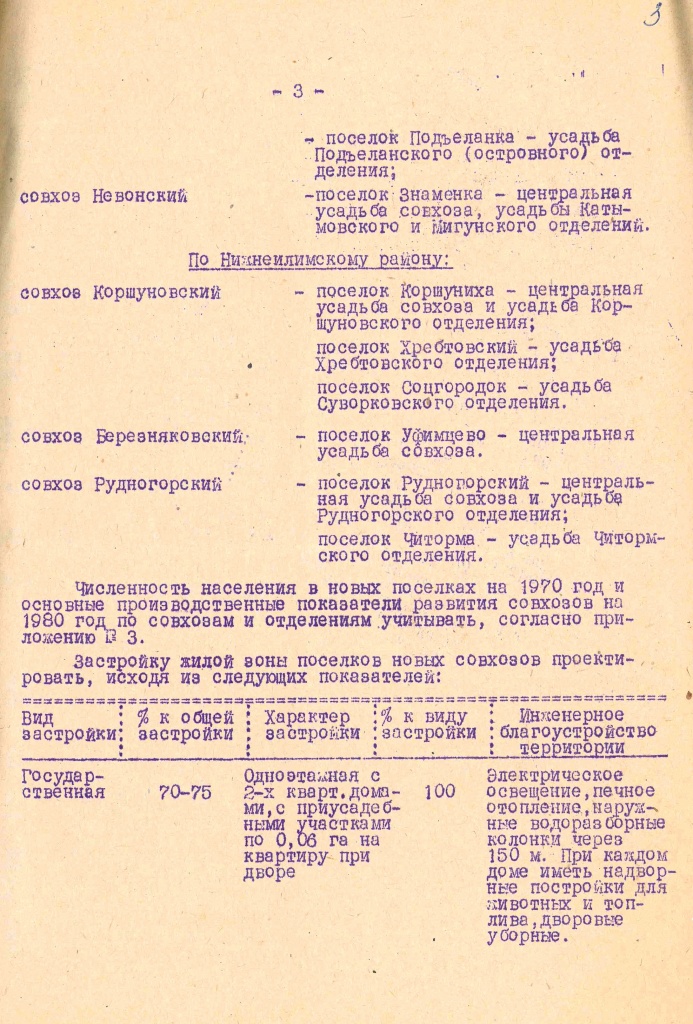

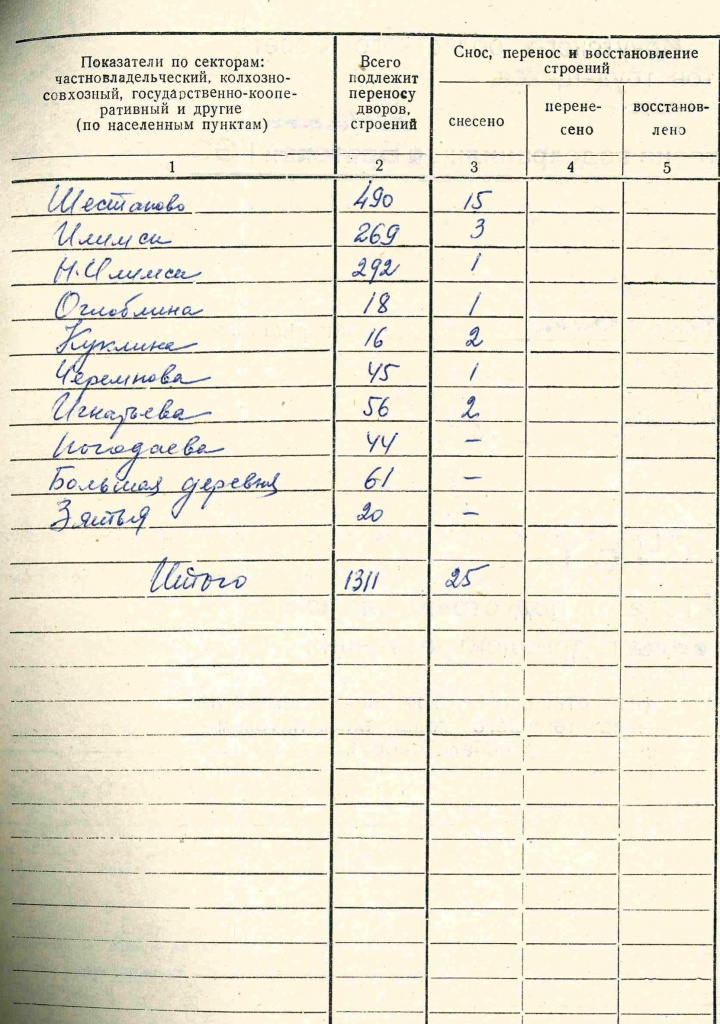

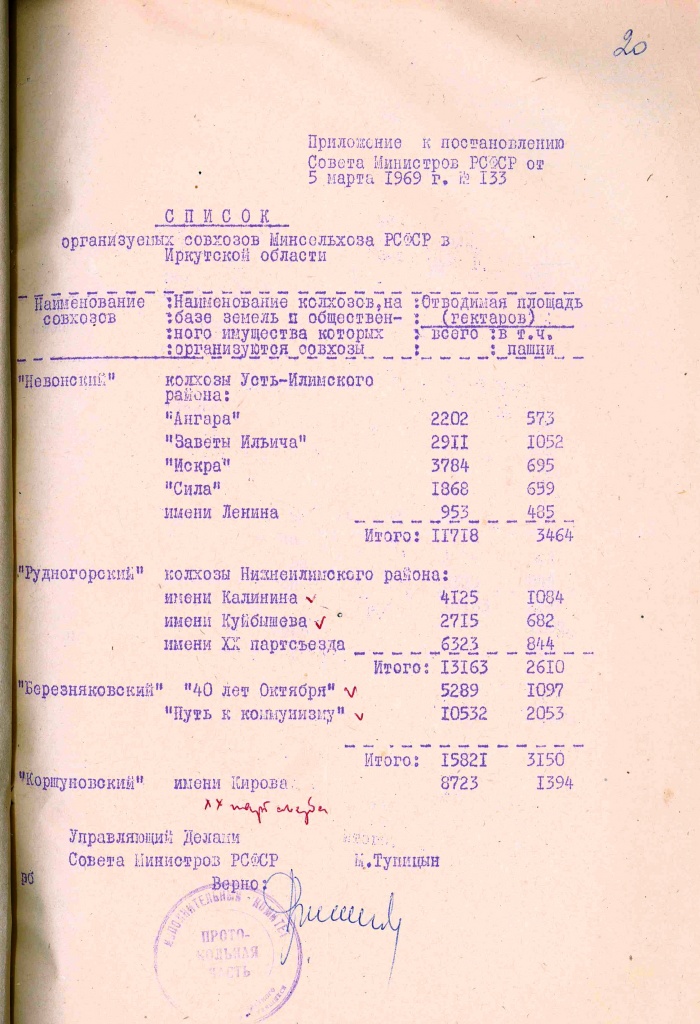

Фактически уже в 1960 году все население района было оповещено о предстоящем затоплении долины Илима, то есть практически всех населенных пунктов района. В зону воздействия водохранилища попадали районный центр село Нижнеилимск (648 хозяйств), село Илимск (625 хозяйств), село Шестаково (638 хозяйств) и 58 населенных пунктов, состоящих из 60-10 и менее дворов, в которых проживали колхозники 7 колхозов района. Всего затрагивался водохранилищем 61 поселок, в том числе по Нижнеилимскому району 39, по Усть-Илимскому – 14, по Братскому – 8. Из них не затоплялись, но планировалось переселить по организационно-хозяйственным соображениям деревню Березняки на левом берегу Илима, так как она отрезалась водохранилищем от остальной части района, и деревни Голикова и Аталонова, так как они уже едва сводили концы с концами.

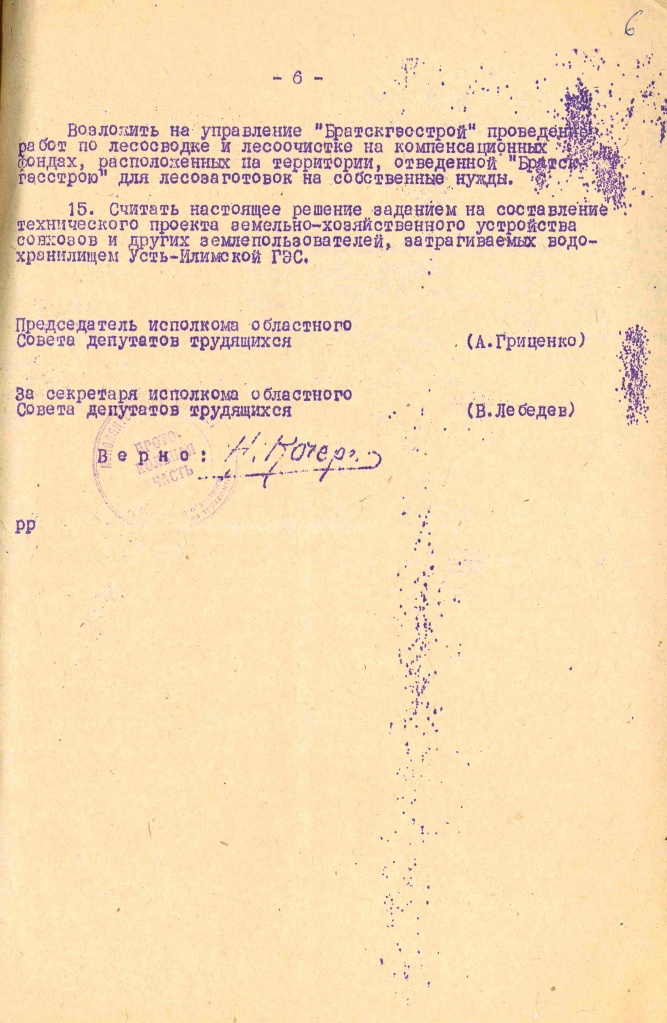

11 населенных пунктов района до затопления просуществовали более 300 лет. Деревня Погодаева – 329 лет (основана в 1645 году), Макарова – 324 года (1649 год), Нижнеилимск – 319 лет (1655 год), по 315 лет просуществовали Прокопьева, Черемнова, Ступина, Коробейникова, 311 лет – Шестакова, 306 лет Оглоблина и 304 года Пушмина.

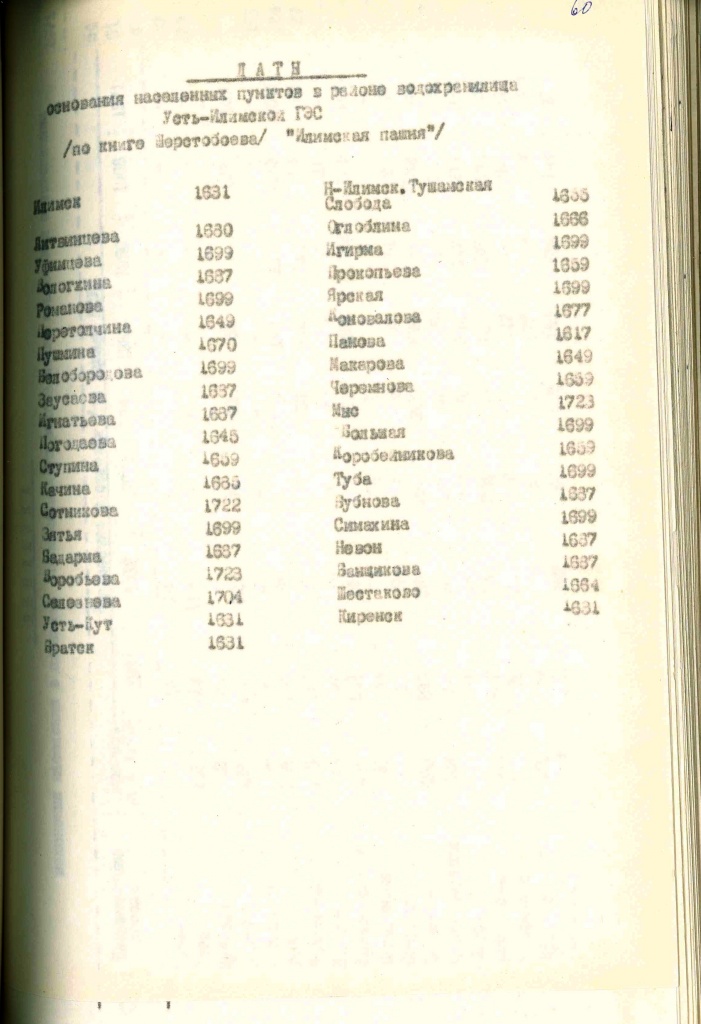

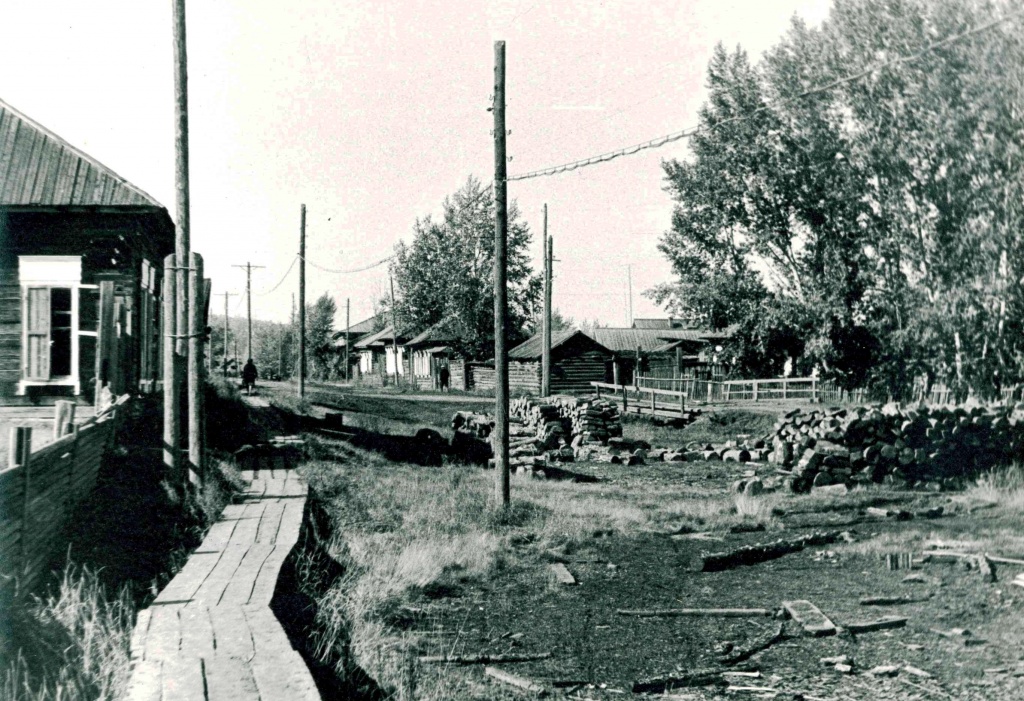

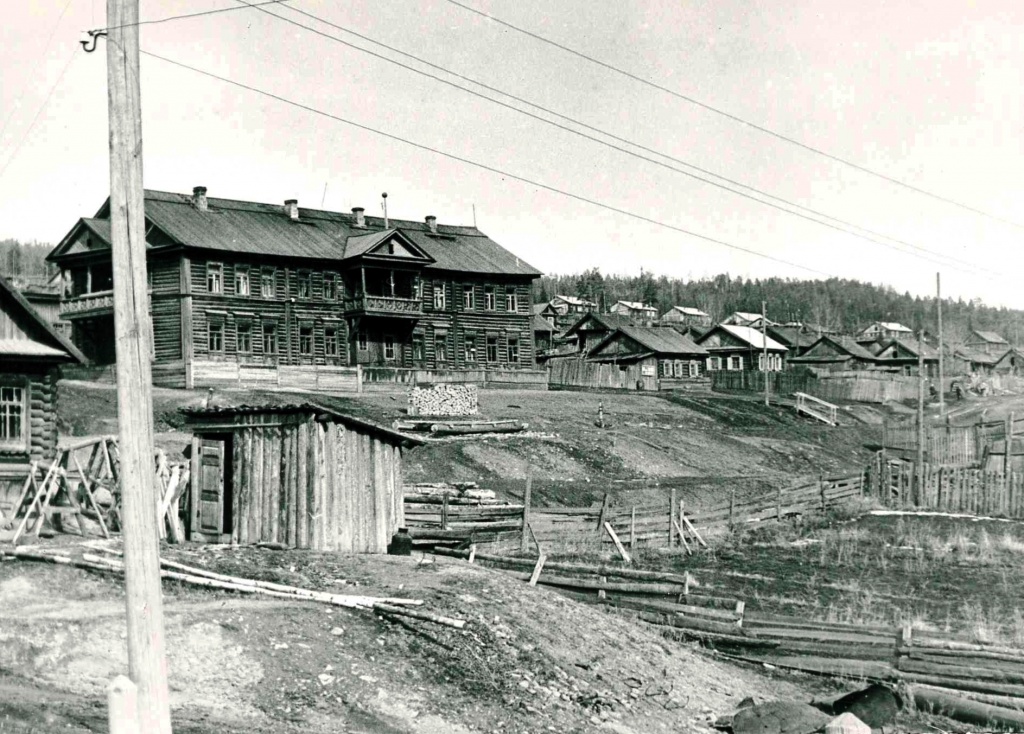

Вид с Яра. Слева деревня Погодаева, справа село Нижнеилимск (24 сентября 1972 г.)

Большая деревня

Вид на деревню Зырянова

Деревня Погодаева с Яра

Деревня Романова (25 мая 1974 г.)

Понтонный мост через р. Илим в деревне Романова

Деревня Романова. В центре-Клуб

Илимск (16 мая 1975 г.)

Деревня Погодаева

Село Нижнеилимск (осень 1972 г.)

Деревня Игнатьева

Деревня Прокопьева

Деревня Коробейникова

Деревня Мыс (столовая)

Деревня Мыс

Село Илимск.

В центре жилой двухэтажный дом дорожно-эксплуатационного участка-593 (апрель 1970 г.)

Деревня Романова (1974 г.)

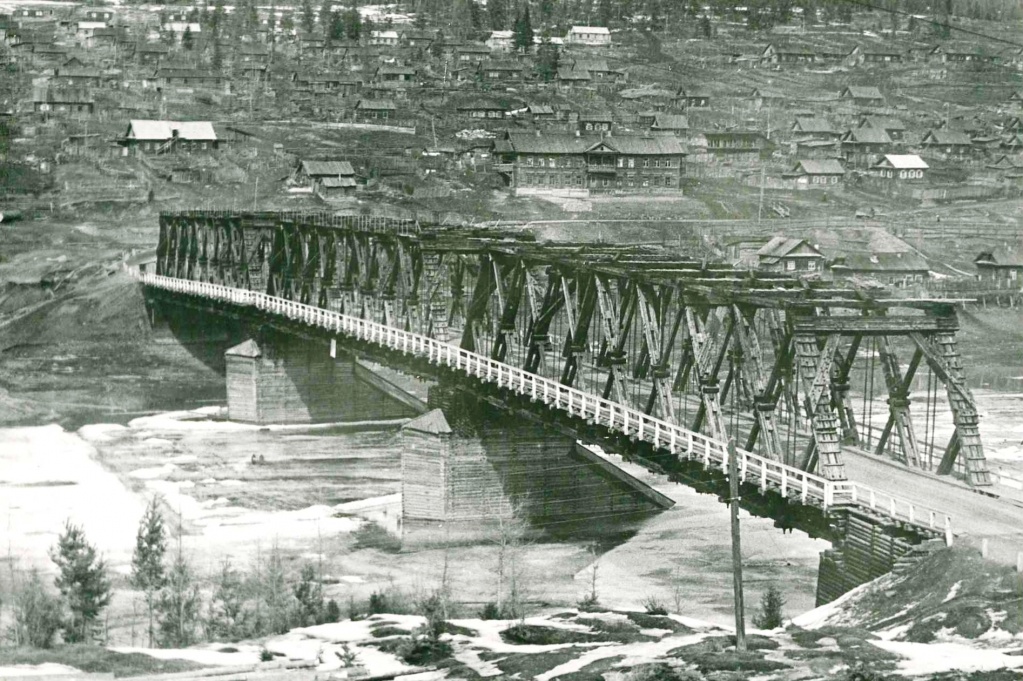

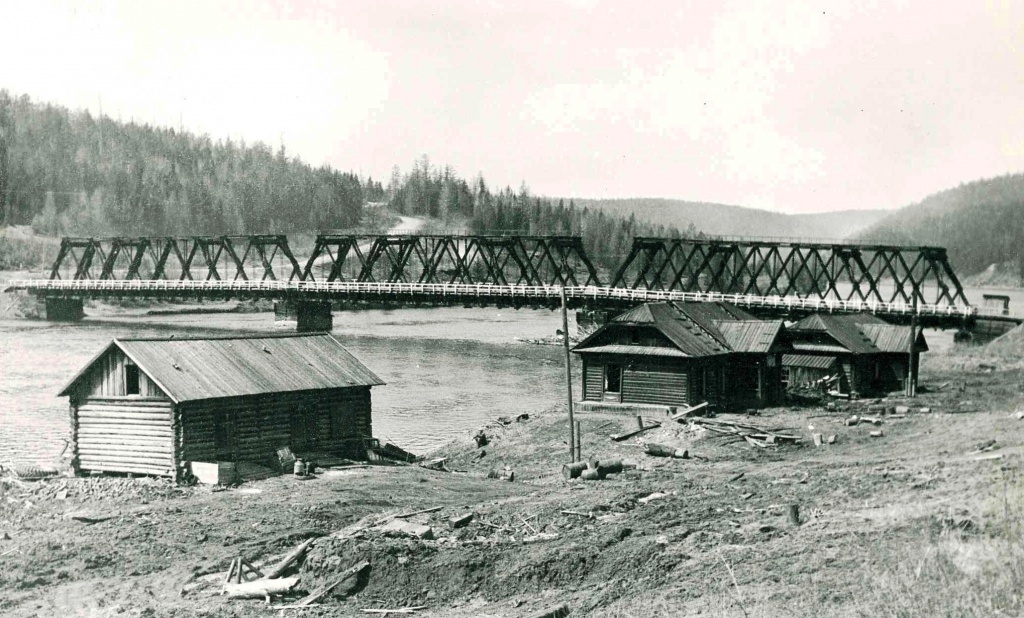

Мост через р. Илим, построенный из лиственницы.

Правый берег Илима. Село Илимск (апрель 1970 г.)

Общий вид деревянного моста через р. Илим в с. Илимск перед затоплением.

На мосту слева направо: начальник участка Коршуновстроя — Иванов А. и водитель

Общий вид деревянного моста через р. Илим у с. Илимск перед затоплением

Общий вид улицы деревни Романова

При строительстве ГЭС образовалось водохранилище с площадью зеркала 1873 кв. км, в том числе на территории Нижнеилимского района — 783,2 кв. км., протяжение по реке Ангара — 302 км., по реке Илим – 299 км. В зону затопления попало 3160 жилых домов, в том числе по Нижнеилимскому району 2208, затопилось 98% всех сельскохозяйственных угодий, 994 строения трех совхозов, 981 строение 34 государственных и кооперативных предприятий и учреждений, 261 километр автомобильных и 93 километра грунтовых дорог, 7 километров железнодорожного пути, автомобильный и железнодорожный мосты через реку Илим, 79,2 километра линии телефонной связи и 62,6 километра радиолиний Министерства связи.

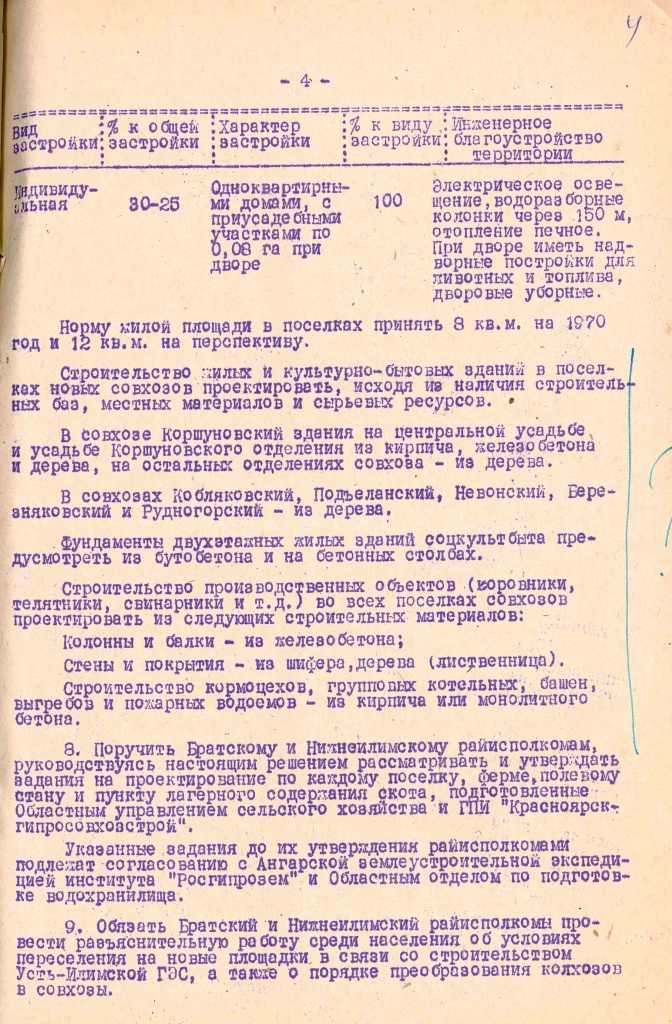

В 1969 году началось выселение из зоны затопления граждан и снос принадлежавших им строений. По сравнению с Братским водохранилищем в подготовке Усть-Илимского водохранилища произошли большие изменения в организации застройки новых населенных пунктов и переносе строений из зоны затопления.

Только 18% общей численности жилых домов было перенесено на новые площадки, по Нижнеилимскому району был перенесен 171 жилой дом гражданам и 192 дома предприятий и организаций, или 12% общего числа домов, подлежащих выносу из зоны затопления. Более 50% населения села Нижнеилимск переселилось в поселок Новая Игирма, 16% выбыло из района, остальные переселились в основном в новый районный центр город Железногорск и часть – в новые поселки леспромхозов. Из села Илимск за пределы района выбыло 17% всего населения, часть пенсионеров переселилась в город Железногорск, где получили благоустроенные квартиры, остальные переселились со своими предприятиями в поселки Хребтовая и Игирма. Из местного, коренного населения Шестаково в новые поселки совхозов переселилось только 34% всего населения, 30% населения выбыли за пределы района. Находившийся в поселке Шестаково лагерь заключенных УМЗ УВД облисполкома решающего значения для выбора места переселения поселка не имел и мог быть переведен в любое место (впоследствии УМЗ УВД перевели и обеспечили жилплощадью в городе Вихоревка руководящий состав и специалистов лагеря).

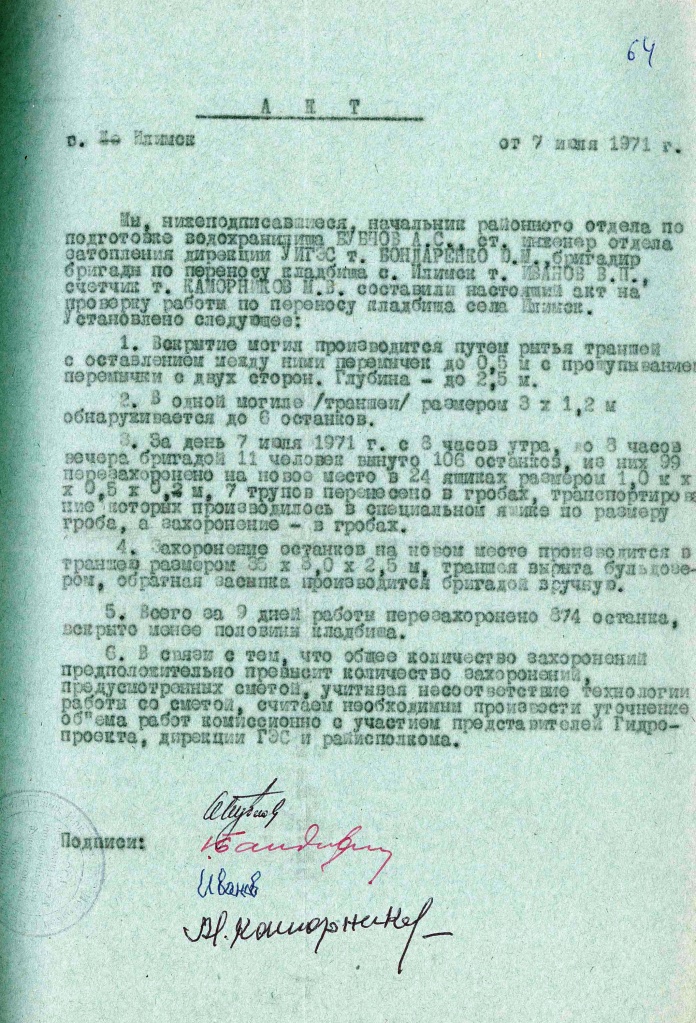

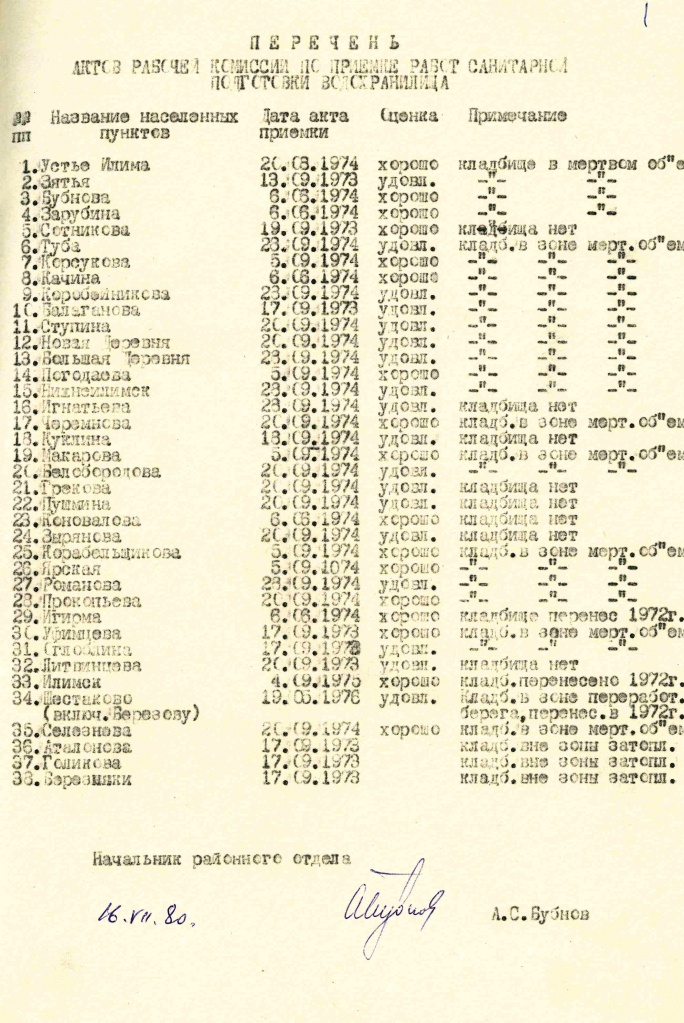

Подлежало произвести перезахоронение 3-х гражданских кладбищ (Игирма, Илимск, Шестаково), произвести санитарную очистку территории 39 населенных пунктов с объемом работ более 49 тысяч человекодней.

Кладбище поселка Игирма после наполнения водохранилища до проектной отметки оказывалось в зоне мертвого объема, но оно находилось на отметке промежуточного наполнения водохранилища, а так как грунт в районе кладбища был песчаный, было произведено перезахоронение. Кладбище было очень старое, никто из местных жителей не помнил, когда оно было открыто. Поэтому естественно, что количество захоронений оказалось в десятки раз больше наружного осмотра. Большинство захоронений нельзя было выявить, поэтому была произведена сплошная перекопка всей территории кладбища. Сплошная перекопка была произведена и на территории кладбища села Илимск.

В связи с тем, что перенесено было не более 10% всех строений, основной способ сноса строений был сжигание на месте. Сжигание строений в массовом порядке хорошо обеззараживало территорию поселков, при этом выгорали все нечистоты на помойках и в туалетах. С целью обеззараживания было проведено хлорирование территорий ферм.

Значительные трудности испытывало население с подготовкой строительной площадки. Все новые поселки размещались на залесенной территории, которую необходимо было раскорчевать и спланировать. Неоперативно, с большими задержками предоставлялся населению и автотранспорт для перевозки строений.

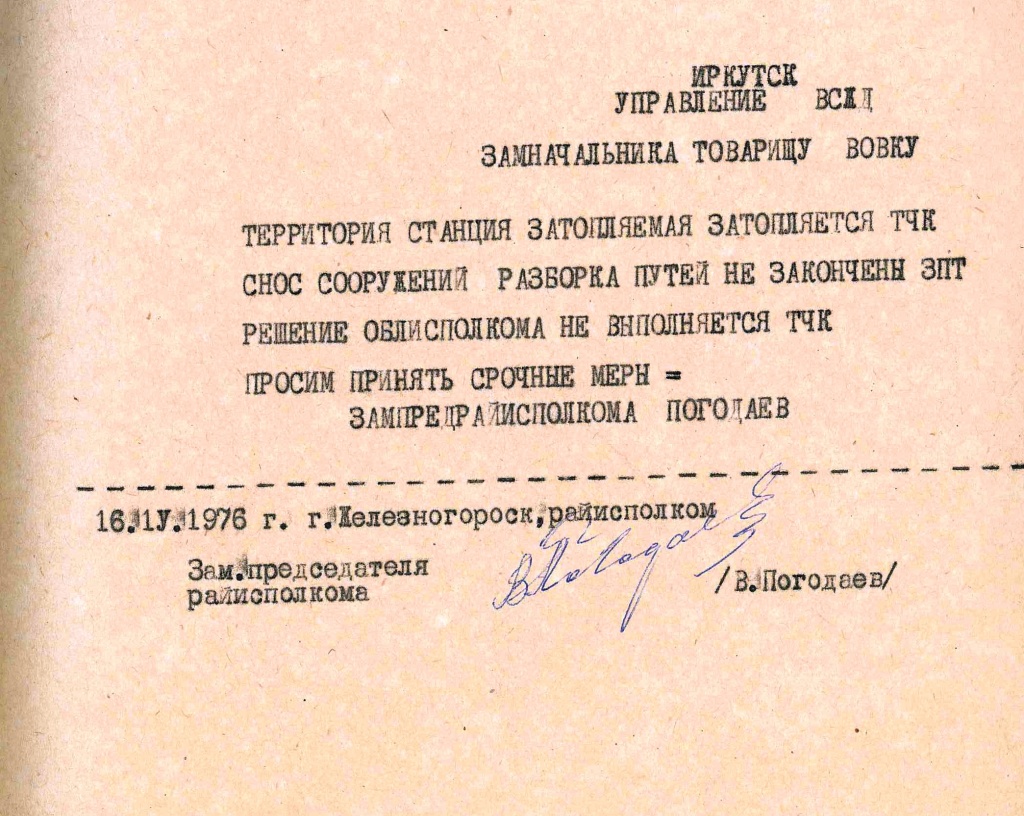

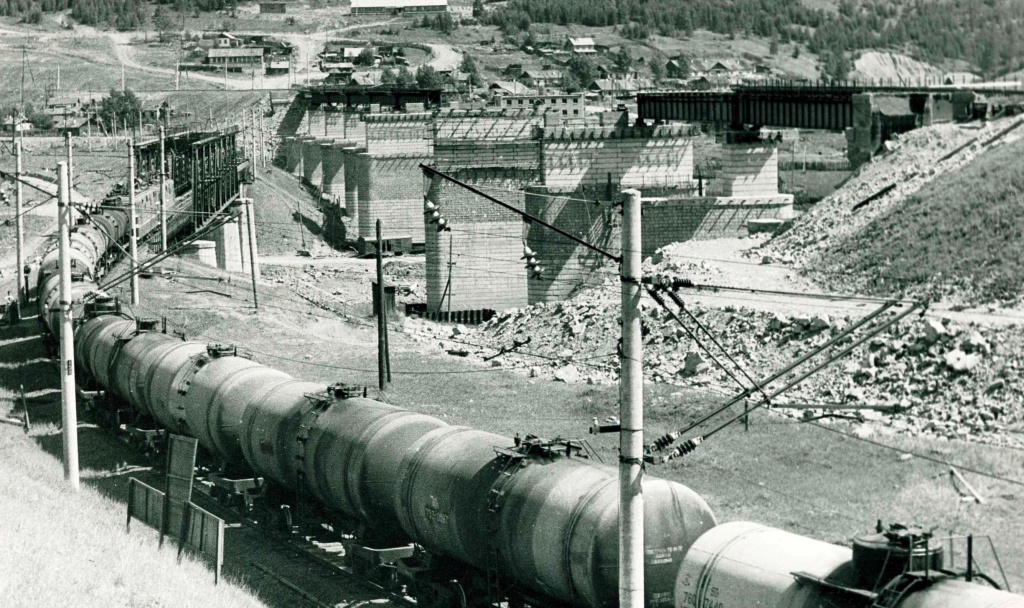

Строительство нового железнодорожного моста через реку Илим и выносимого участка железной дороги было начато в 1970 году. Одновременно было начато строительство жилых домов в городе Железногорске и на станции Средний Илим (Затопляемая). Переселение населения было начато в 1972 году, а перенос и снос строений – в 1974 году. Разборка и вывозка из зоны затопления строений и сооружений так и не была закончена, более 1 километра железнодорожных путей было затоплено, за что заместитель начальника управления ВСЖД, заместитель начальника Братского отделения дороги и начальник дистанции пути были привлечены к ответственности областным комитетом народного контроля. В 1975 году, на 2 года позднее срока, установленного Постановлением Правительства, сданы в эксплуатацию новый железнодорожный мост и выносимый участок железной дороги.

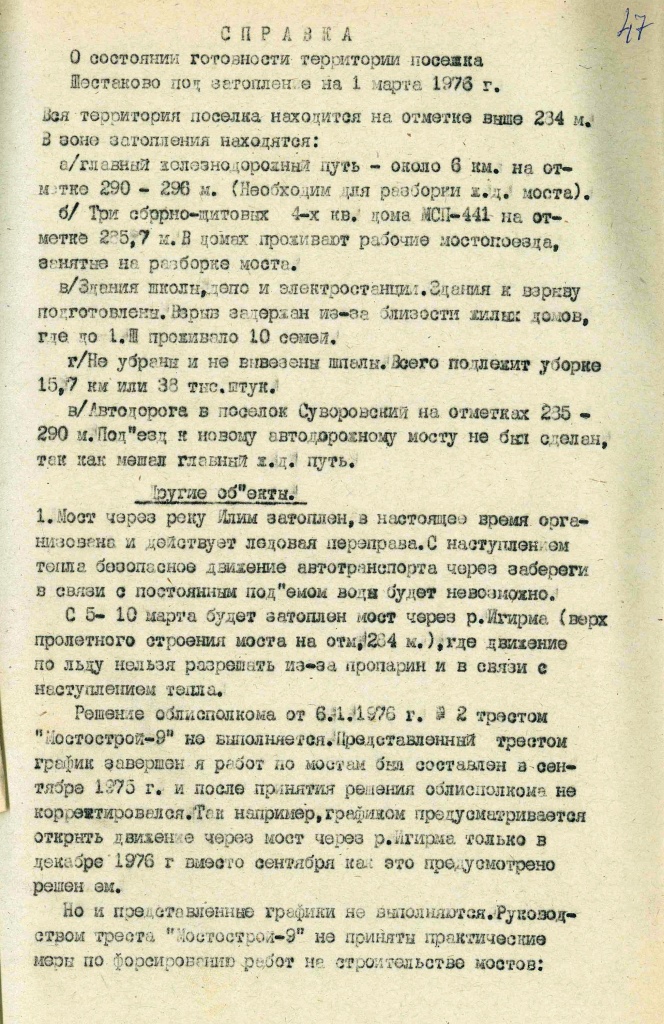

Водохранилище Усть-Илимской ГЭС полностью нарушило дорожную связь в районе. Ко всем поселкам потребовалось строить новые дороги. Отсутствие дорог отрицательно сказалось на ходе строительства совхозов и переселении населения. Водохранилищем был затоплен автомобильный мост через реку Илим, а фиордом по речке Игирма затопило участок дороги с мостовым переходом, соединяющий поселки северной части района с центром. Для сохранения транспортных связей было запроектировано построить два мостовых перехода: через реку Илим (точнее – водохранилище в районе бывшего села Илимск) и через фиорд водохранилища в районе поселка Новая Игирма.

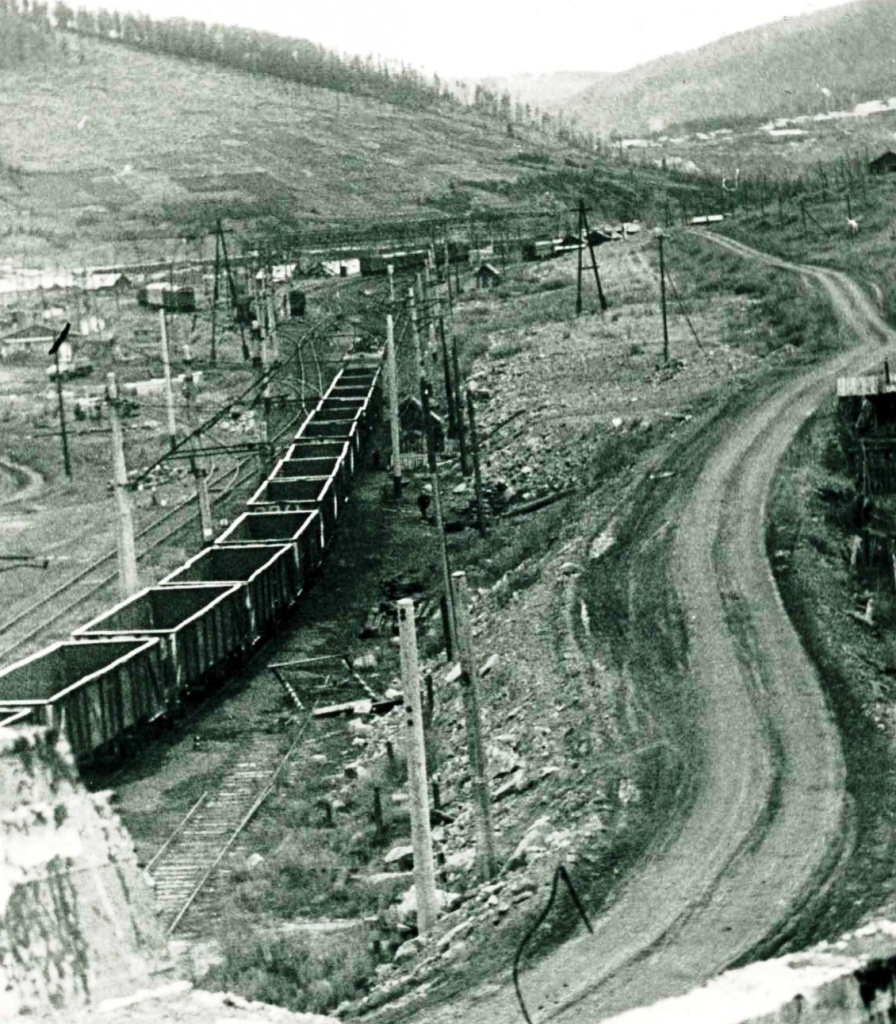

Строительство железнодорожного моста через р. Илим в Затопляемой (27 июня 1974 г.)

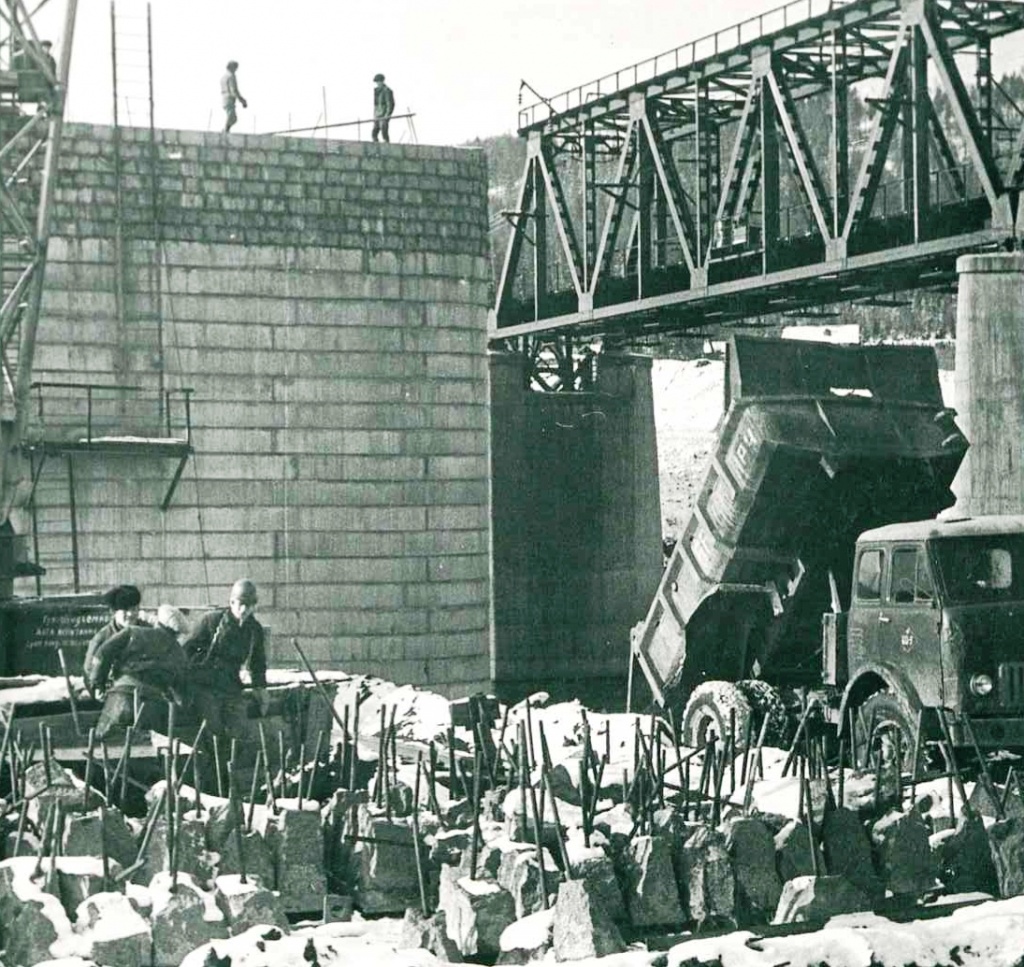

Возводятся опоры нового моста

Возводятся опоры нового моста (1972 г.)

Укладка железнодорожных путей к новому мосту

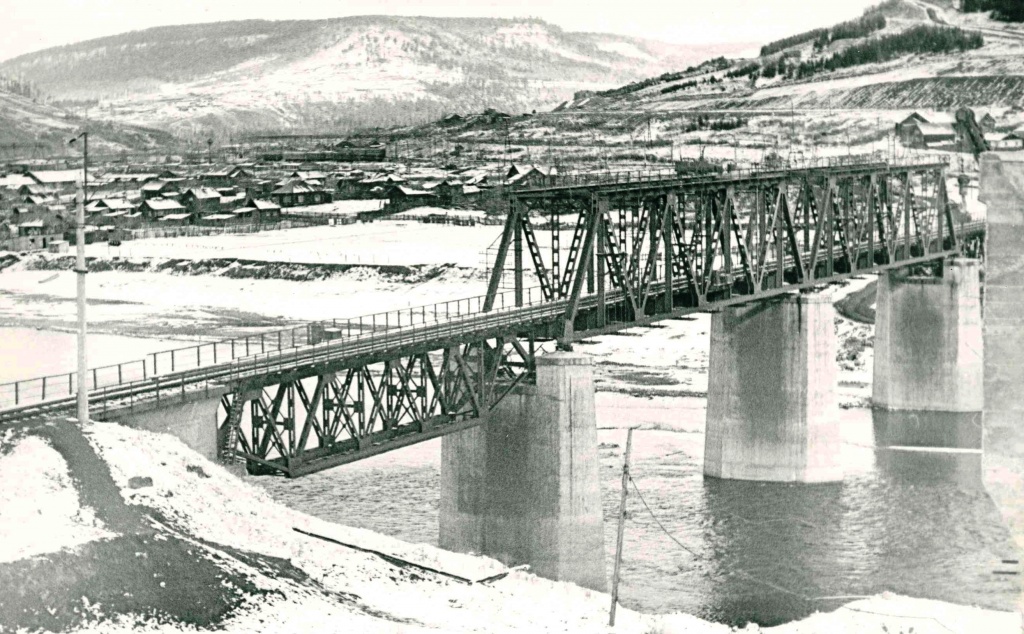

Мост через Илим длиной 492 м, стоимостью 7918,22 тысяч рублей. Высота пролетов над водохранилищем 11 метров. Мост имеет 9 пролетов по 33 метра из железобетонных балок и 3 пролета с металлическими пролетными строениями длиной 63 м.

Строится новый железнодорожный мост через р. Илим

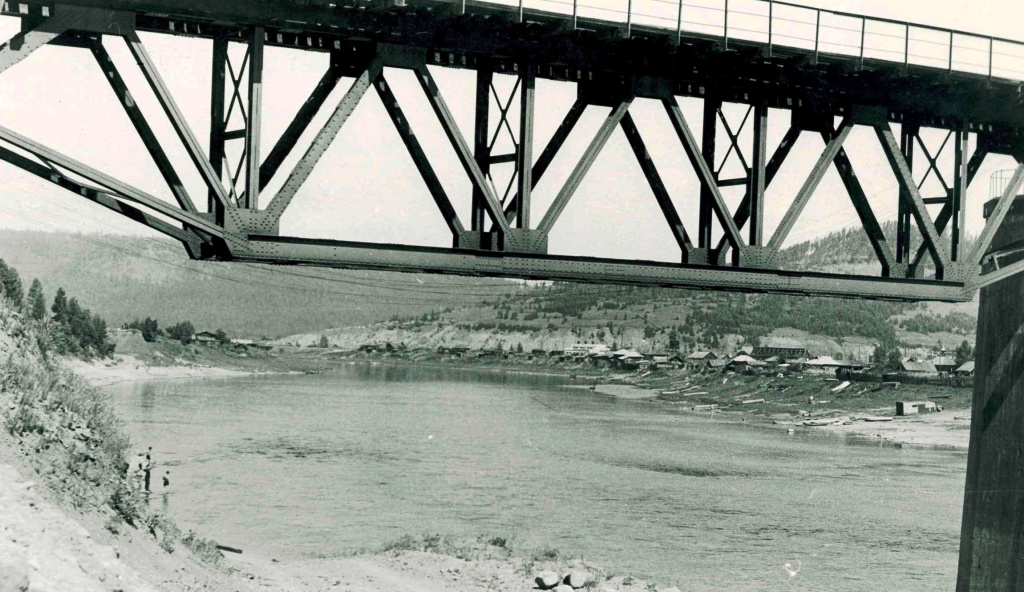

Вид из-под железнодорожного моста в верховье Илима

1974 год явился решающим годом для района завершился многолетний труд многих коллективов предприятий и совхозов по переселению из зоны затопления и организации работы предприятий на новых местах. Большая работа по переселению населения, совхозов, предприятий и организаций своевременно и успешно завершена. Наполнение водохранилища не было задержано ни на один день, первые агрегаты Усть-Илимской ГЭС дали ток досрочно.

Село Илимск накануне наполнения Усть-Илимского водохранилища

Нижнеилимск. Последние дни

Станция Затопляемая. Вид с моста (27 июня 1974 г.)

Станция Затопляемая

Село Илимск накануне затопления

Деревня Романова накануне затопления

15 октября началось наполнение водохранилища Усть-Илимской ГЭС. 18 октября Илим стал выходить из берегов у Симахиной, 15 ноября затопило территорию Нижнеилимска, 20 декабря затопило территорию, где 343 года назад был построен Илимский острог. Переселение населения было закончено в 1976 году с минимальным опережением наполнения водохранилища.

Усть-Илимское море в районе Березняков (май 1974 г.)

В связи с окончанием работ, сдачей в эксплуатацию ГЭС отдел в 1981 году ликвидирован, 21 апреля 1981 года все документы были переданы в архивный отдел.

Создание водохранилища оказало существенное влияние на климат и окружающую среду района. По территории района проходит граница вечной мерзлоты, а линзовая мерзлота наблюдалась по всему району. Климат стал мягче, зима теплее, позднее и холоднее стала весна.

Сооружение ГЭС часто сопровождается массовым выселением людей с их исконных земель, чаще всего затапливаются лучшие в экономическом, культурно-историческом и экологическом плане земли. Из хозяйственного оборота практически навсегда изымаются огромные территории в поймах рек, где ведется лесное и сельское хозяйство, расположены населенные пункты.

В России накоплен богатый и негативный опыт подобного рода. О масштабах проблемы говорит тот факт, что только при строительстве каскада ГЭС на Ангаре был разрушен быт и уклад почти 200 тысяч человек.

И, тем не менее, Нижнеилимский район, край тайги и ссылок, превратился в современный промышленный регион.

Материалы подготовлены по архивным документам Фондов №№: Р-30 «Районный отдел по подготовке водохранилища Усть-Илимской гидроэлектростанции» (дела №№ 1, 34, 90, 92, 94, 96); № Ф-1 «Фотофонд».

Источник: priilimie.ru