Я живу в Ярославской обл. близ Рыбинского водохранилища.

Местные жители привыкли звать его «Рыбинское море», или просто Рыбинка. И не зря! Площадь его 4580 км2. В момент создания море было самым крупным в мире искусственно созданным водоемом. Наибольшая глубина 30м. средняя — 5,5м.

Создавалось оно на р. Волге и притоках ее Шексне и Мологе. Расположено в основном на северо-западе Ярославской обл. частично в Тверской и Вологодской областях.

Образовано водоподпорными сооружениями Рыбинской ГЭС мощностью 346 МВт, русловыми плотинами и дамбами, бетонной водосливной плотиной и двухниточным шлюзом для пропуска судов в Волгу.

Строительство началось в 1937г. Осенью 1940г. русло Волги перекрыли, в апреле 1941 г. началось наполнение чаши водохранилища. Подавляющее количество выполненных работ проводилось силами заключенных, во многом политзаключенных.

Место для водохранилища выбрано не случайно, а в результате многолетних детальных научных исследований. Огромная естественная низина, образовавшаяся в древние времена, образовала чашу искусственного моря.

Спецкор: Водолазные исследования затопленной Мологи

В ходе строительства пришлось переселить на новые места порядка 130тыс. человек. Ушли под воду 663 селения и город Молога, затоплена большая часть г. Весьегонска. Затоплены 89 тысяч га заливных лугов, более 70тыс. га, пашни, 3645 км2 леса. А что делать? За все приходится чем-то жертвовать, иначе не бывает.

Страна остро нуждалась в дешевой электроэнергии для развития промышленности, для обеспечения энергией Москвы, Рыбинска, где располагались крупные заводы. Сегодня реформаторы заявляют, что если бы оставили уровень затопления в 98м., а не 102м. то не пришлось бы затоплять любимый г. Мологу. Но они молчат о том факте, что эти 4 м. позволили увеличить получение электроэнергии с 220МГв. до 340 МГв. Весьма существенная для тех времен прибавка, в которой остро нуждалась промышленность!

Кроме того, весенние паводки и летнее обмеление Волги составляли массу неудобства для судоходства. А в перспективе планировалось строительство целого каскада Волжских ГЭС, для которых Рыбинское водохранилище призвано было быть одним из регуляторов уровня воды в каскаде и р. Волге. Кроме того, водохранилище связывает Волго-Балтийский канал с Волгой, что значительно расширяет судоходство.

Разнообразен видовой состав рыбного стада: промысловый лов ведется в основном леща, щуки, плотвы, синца, налима, судака. Последнее время сильно расплодилась тюлька. Есть жерех, сом, корюшка, голавль, язь, чехонь, линь и многие другие виды. Правда, с началом «перестройки» рыбные запасы были сильно подорваны в связи с неумеренным браконьерством, особенно во время нереста. Сейчас поголовье медленно восстанавливается.

Все вышесказанное было присказкой, для тех, кто не знает ничего или почти ничего о Рыбинском водохранилище.

.А сказка заключается вот в чем.

«Демократизация и гласность» позволила переосмысливать нашу историю, причем далеко не в лучшую сторону. В том числе, стала широко обсуждаться необходимость сохранения Рыбинского водохранилища. Реформаторы стали широко обсуждать необходимость его осушения.

Русская АТЛАНТИДА | Рыбинское водохранилище | ПРАВДА И МИФЫ

Вообще у реформаторов патологическая страсть все ломать, все реформировать, все доводить до логического абсурда. Зуд реформаторства обычно только ухудшает функционирование давно устоявшейся системы, причем чаще всего в чьих-то личных или «корпоративных» интересах.

В пользу осушения водоема приводится ряд доводов:

1.-Изъятие огромных площадей сельхозпользования, затопленных водохранилищем.

—-Этот довод давно потерял всякий смысл: Во – первых, тех земель уже не возродить, или придется в рекультивацию вложить сумасшедшие средства. Во – вторых, сейчас заброшено и зарастает мелколесьем огромное количество пахотных земель и выпасов – их бы проще было возродить, чем осушать море!

2.-большие участки мелководий с глубиной менее 2 м., где вода цветет.

—-Это так. Но, нет худа без добра. Именно здесь лучшие условия для нереста некоторых видов рыб, здесь отличные пляжи ля купания. Да и площадь мелководий составляет лишь 20% зеркала, что соответствует нормативам.

3.-Размывание берегов.

——Это действительно проблема. На некоторых участках размывается до 4 м. в год. Но она должна решаться работами по берегоукреплению, как и было запланировано изначально. А кто виноват, что реформаторы эти работы не проводили? И только последнее время работы вроде бы стали вести. Да и разговоры о сотнях км., размываемых берегов явное преувеличение.

Проблема существует там, где берега высокие, а таких мест не так уж много. К тому же, кто виноват, что угроза разрушения берегов опасна для тех строений, которые построены в водоохраной зоне в нарушение закона. Последние слова — камушек в огород чиновников и олигархов, которые строят свои дворцы где хотят и свысока плюют на все водоохранные законы.

4.-Собственно, это все более- менее весомые доводы в пользу осушения Рыбинского моря.

Впрочем, есть еще один «убойный» довод:

5.-Если вдруг прорвет плотину, или случится какая-то катастрофа на ГЭС, то может произойти затопление близлежащих городов с катастрофическими последствиями.

—-На этот довод также имеются серьезные возражения:

-Водохранилище существует уже свыше 60 лет и не было случая паводка такой силы, который бы угрожал переполнения плотин. Высота плотин с большим запасом превышает величину возможных паводков.

-Существует, конечно, теоретически возможность разрушения тела плотин. Но это лишь значит, что необходим постоянный контроль за плотинами, ГЭС, прочими гидротехническими сооружениями и их своевременный ремонт.

Пугают обывателя даже возможными диверсиями террористов! Однако Чернобыльская катастрофа не привела к прекращению эксплуатации АЭС и строительства новых.

Катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС не вызвала ликвидации ГЭС. А это были огромные реальные катастрофы, а не гипотетические угрозы.

При таком подходе следует ликвидировать все технические сооружения, потому, что все они представляют возможную опасность катастроф, особенно при откровенном пренебрежении правилами сооружения и безопасной эксплуатации. Даже в пещерах жить опасно — иногда камни падают!

6.-Пугают даже тем, что были затоплены сотни кладбищ и скотомогильников, которые могут представлять эпидемическую угрозу.

—-Эка, спохватились! Прошло свыше 60 лет. И если все это было актуально тогда, то теперь потеряло, пожалуй, всякое значение.

Рыбинское водохранилище было создано для решения многих задач:

-Для получения дешевой электроэнергии, в которой крайне нуждалась страна, развивающая бешеными темпами промышленность. Не даром фашисты постоянно пытались разбомбить Рыбинскую ГЭС. И нужно отдать должное противовоздушной обороне, где зенитки, чаще всего, обслуживали девчонки. Они не позволили фашистской авиации разрушить ГЭС. Ни одна бомба не упала на ГЭС или плотины.

Под плотным огнем зениток немецкие бомбардировщики в панике сбрасывали бомбы куда попало, часто в Волгу. Они доставляли радость местным мужикам, подбиравшим глушенную рыбу.

— Для обеспечения судоходства, предотвращения обмеления Волги в межень.

-Для предотвращение наводнений в Рыбинске, Тутаеве, Ярославле и Нижнем Новгороде;

-Обеспечение работы ГЭС, расположенных ниже по течению Волги;

-Обеспечение нереста рыб.

Так спускать или не спускать водоем? Не следует ли посчитать возможные последствия очередной реформаторской идеи?

Я беседовал неоднократно с бывшими жителями затопленных территорий. Некоторые из них страдают ностальгией по своей малой родине.

— Ах, какие были заливные луга! Причем это говорят те, кто был вывезен с тех территорий в глубоком младенчестве и лугов тех в глаза не видел.

А другие возражают: — Из-за этих заливных лугов в крае постоянно свирепствовали кишечные инфекции. Дизентерия, брюшной тиф и паратиф, косили людей пачками.

Во время сенокоса на заливных лугах, поносом страдало большинство крестьян. И мужики и бабы испражнялись прямо на месте, не стесняясь друг друга. Дети, как только глотнут сырой воды, умирали от кишечных инфекций.- Из 10-12 родившихся в семье детей выживали 4-5.Остальные гибли в раннем детстве. Лечить не умели, врачей не было. В г. Мологе на 7000 населения была одна больница на 30 коек.

В селах медпомощи не было совсем.

Я уж не говорю о гепатите А., сальмонеллезе, печеночном сосальщике и прочих радостях заливных лугов при том уровне гигиены и развитии медицины.

Что мы получим при осушении водохранилища?

1.-Мы получим огромную пустыню, сложенную в основном голым песком, ведь мизерный плодородный слой давно размыт и унесен течением в Волгу. В эту пустыню вкраплены разных размеров лужи и болота, крайне мелкие, с застойной цветущей и воняющей водой. Мало того, получим благоприятные условия для массового выплода малярийного комара.

2.-Весной снова будем получать заливные территории (не луга!), просто мелкие водоемы, которые, может и станут лугами через десятки лет. А может и не станут! Многолетние сбросы в водохранилище промышленных отходов предприятий г. Череповца, покоящихся на дне под толщей воды выйдут на поверхность, частично хлынут в Волгу, отравляя все водозаборы ниже водохранилища. Частично останутся в почве осушенного водохранилища, делая весьма сомнительной возможность и целесообразность рекультивации территории. Да и какой может быть разговор о сумасшедших затратах на рекультивацию, если у нас все больше веками возделываемых земель изымаются из использования и зарастают кустарниками!

3.-К условиям водоема притерто, приспособлено огромное водное хозяйство:

-Водозаборные и водоочистные сооружения г. Рыбинска, Тутаева, Ярославля.

-Судоходство. Именно водохранилище обеспечивает прохождение судов река-море, грузовых и пассажирских, Связь с Волго-Балтом, Беломор — каналом. Все это хозяйство обеспечено причалами и навигационным оборудованием.

4.-Дешевая электроэнергия, причем весьма экологически чистая. Помогает решить проблему пиковых нагрузок.

5.-При осушении водоема становится бесполезной огромная и очень дорогая система передачи электроэнергии от ГЭС. Кто считал ее стоимость? Кто считал стоимость создания новых ЛЭП от других генерирующих источников?

6.-Невозможно полностью оценить все возможные последствия осушения Рыбинского водохранилища.

-Например, пересохнут все колодцы в населенных пунктах расположенных близ водохранилища.

-Будет фактически ликвидирован уникальный Дарвиновский заповедник, расположенный на северном берегу водохранилища, что прямо запрещено российским законом.

-Куда будут сбрасывать свои промышленные и бытовые стоки Череповецкие заводы, не говоря уже обо всех прочих сбросах? Сторонники сброса Рыбинки утверждают, что это почти стоячий водоем. Дескать, обмен воды происходит за полтора года, тогда как в Волге без водохранилищ за 70 дней эти воды домчат до Каспия за 70 дней! Не грех бы еще спросить:- А понравится ли это Каспию и близлежащим жителям? И понравится ли такой залповый сброс осетровым и пр. рыбам Каспия.

Думаю, что цифры в полтора года явно завышены. Ведь турбины работают почти непрерывно, при паводках постоянно осуществляется и холостой сброс излишков.

Да и не это главное! Именно «застой» воды в Рыбинке обеспечивает оседание вредных веществ на дне водоема и их разрушение, хотя и очень медленное. К тому же происходит разбавление концентрации вредных веществ. Таким образом, Рыбинка работает как хранилище, отстойник и утилизатор вредных отходов.

На вопрос «сколько лет дно Рыбинского водохранилища будет хранить «бомбу» из токсичных отложений», специалисты сообщили, что их деактивация длится несколько десятилетий, и в этом проявляется ещё одна важнейшая функция водохранилища – роль естественной ловушки, которая спасает воды российских рек от заражения.

Иначе бы эти отравляющие вещества за 70 дней (если без каскада Волжских водохранилищ), распространились бы по всей Волге и Каспию. И кому бы стало лучше? И кто бы выиграл? Боюсь, что последствия можно проиграть только на сверхмощном суперкомпьютере, да и то при наличии эффективной программы.

7.-Ниже расположенным Волжским водохранилищам постоянно будут угрожать прорывы плотин при весенних паводках. Вот где будет заложена бомба замедленного действия! Мало нам, что ли, нынешнего потопа на Дальнем Востоке? Сейчас Рыбинское водохранилище накапливает и сдерживает весенний паводок и отдает накопленную воду в ходе обмеления Волги в летний период.

Водохранилище регулирует состояние всех вод Волги совместно с др. водохранилищами. И большой ошибкой было бы рассматривать Рыбинское водохранилище отдельно от всего каскада Волжских водохранилищ, от всей остальной Волги.

Будет разрушена единая глубоководная система. Крупнотоннажные суда не смогут пройти по Волго — Балту и вверх по Волге. Для прохождения крупнотоннажных судов в г. Москву требуется глубина 4,5 м., а ее не будет. Вот вам и «Москва-порт 5 морей»!

Спуск или снижение уровня Рыбинки приведет к возникновению огромного количества серьезнейших проблем и угроз, часть из которых потребует колоссальных затрат средств, труда, времени. Другая часть проблем, похоже, вообще не может быть устранена.

Идея осушения или снижения Рыбинки опасна, экономически бессмысленна, экологически сомнительна и весьма спорна. Я бы даже сказал, что имеет привкус вредительства.

И еще вопрос далеко не праздный: Нам больше заняться нечем? Все остальные проблемы уже решены и остается только с жиру беситься?

Однако Общественная палата России с маниакальным упорством проводит одно за другим слушанья по осушению Рыбинки. Впрочем, возникает подозрение, что им важно добиться не осушения даже, а понижения уровня на 4 метра. Ведь именно эти 4 метра представляют угрозу для тех дворцов, что хозяева страны настроили на берегах Истринского водохранилища и др. водоемов вплотную к воде.

Надо себя обезопасить от высоких грунтовых вод и опасности подтопления. А какую цену придется заплатить за их благополучие стране, их волнует (если волнует) в самую последнюю очередь. Тем более, принятие программы реформы Рыбинки сулит такие капиталовложения, что распилы их принесут тем, кто ближе к кормушке баснословные барыши. А за это и мать родную не грех продать.

Общественность г. Рыбинска и Рыбинского района возмущена тем, что к обсуждению жизненно важной для местных жителей проблемы в Общественную палату России не пригласили никого из местных экспертов, экологов, общественности. Тоже касается и общественности Тверской и Вологодской обл. на чьей территории расположена Рыбинка.

К мнению аборигенов, местного быдла прислушиваться не желают. Ведь аборигены заведомо против идиотских затей. Как справедливо заметил один из критиков идеи,- любому школьнику понятно, что вреда от осушения или понижения Рыбинки будет на порядки больше, чем от его сохранения. Конечно, при условии своевременного контроля над его состоянием.

Школьнику вот понятно, а могучим умам из Общественной палаты России понять не дано. Или не хочется? Где шевелится корысть, там разум засыпает.

Валентин Евгеньевич, Вы подняли очень большую проблему. Я не знаю, возможно, что и в печати она обсуждается. Это было бы намного эффективнее, поскольку те, от кого зависит решение данного вопроса, вряд ли читают ПРОЗУ.РУ. А то, что «взялись» за решение этой надуманной как будто бы проблемы, Вы правы, поскольку она беспокоит их имущество.

Ничего хорошего из осушения или понижения уровня Рыбинки не получится. Какое там сельское хозяйство? Я (с родителями) приехал из Тамбовской области. Мы жили в южной части этой области, совсем рядом с городом Эртилём, который относится к Воронежской области. Зона степная, чернозёмная, полностью осталась без людских ресурсов, деревни разъехались.

Хочется хлеба — не надо трогать Рыбинку, бегом на чернозёмные земли, обустройте их, заселите, как этим занимались ещё со времён, по-моему, Екатерины II, если не раньше. Но все ОНИ любят считать свои денежки, заботятся не о хлебе для народа, а о своём насущном и для себя. Поэтому и не хочется им понимать, этим «могучим умам», что уже довольно много чего понаделано вредного в нашей стране их руками и «могучим» (для себя) умом.

Я от всего сердца желаю, чтобы Ваш крик души дошёл до широкой общественности, помог сохранить теперь уже естественное в нашей природе — Рыбинское водохранилище.

С глубоким уважением,

Рад Вас приветствовать,Сергей Иванович.

Тема Рыбинки,к сожалению,этим не исчерпана.Будет еще статья. Да если бы о Рыбинке только шел разговор!Сдается мне,что не мытьем так катаньем давно готовят всероссийскую катастрофу.

С уважением.

Портал Проза.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице.

Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и законодательства Российской Федерации. Данные пользователей обрабатываются на основании Политики обработки персональных данных. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

Ежедневная аудитория портала Проза.ру – порядка 100 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более полумиллиона страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.

Источник: proza.ru

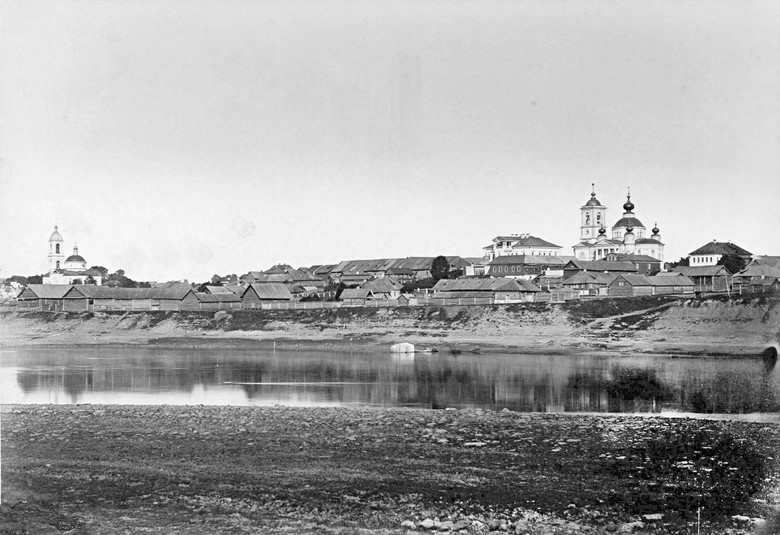

Ушедшая под воду Молога

Если про поглощенную водной стихией Атлантиду мы наслышаны, то о российском городе Молога знают немногие. Несмотря на то, что последний даже можно увидеть: дважды в год спадает уровень Рыбинского водохранилища — и появляется этот город-призрак.

С незапамятных времен это место называли сказочным междуречьем. Сама природа позаботилась о том, чтобы сделать обширное пространство при впадении реки Молога в Волгу не только очень красивым, но и изобильным.

Весной вода заливала луга, снабжая их влагой на все лето и принося питательный ил — вырастала сочная трава. Неудивительно, что коровы давали замечательное молоко, из которого получали лучшее в России масло и изумительный по вкусу сыр. Поговорка «Молочные реки и сырные берега» — это о Мологе.

Судоходная река Молога — широкая в устье (свыше 250 м), с кристально чистой водой — славилась на всю Россию рыбой: стерлядь, осетр и другие ценные сорта. Именно местные рыбаки были основными поставщиками к императорскому столу. Кстати, это обстоятельство сыграло решающую роль в появлении на свет в 1777 году указа Екатерины II о присвоении Мологе статуса города. Хотя на тот период там насчитывалось всего порядка 300 дворов.

Благодатный климат (даже эпидемии обходили край стороной), удобное транспортное сообщение и то обстоятельство, что войны не докатывались до Мологи, — все это способствовало процветанию города вплоть до начала XX века. И в экономическом отношении (в городе работали 12 заводов), и в социальном.

К 1900 году при семитысячном населении в Мологе имелась гимназия и еще восемь образовательных учреждений, три библиотеки, а также кинематограф, банк, почта с телеграфом, земская больница и городская лечебница.

Памятный знак на месте, где стоял Богоявленский собор. Каждый год во вторую субботу августа мологжане встречаются у этого знака.

Лихолетье Гражданской войны 1917-1922 годов лишь отчасти затронуло город: новая власть тоже нуждалась в продуктах и их переработке, что и обеспечивало занятость населения. В 1931 году в Мологе организовали машинно-тракторную станцию и семеноводческий колхоз, открыли техникум.

Год спустя появился промкомбинат, объединивший электростанцию, крахмалопаточный и маслобойный заводы, мельницу. В городе уже насчитывалось свыше 900 домов, торговлю вели 200 магазинов и лавок.

Все изменилось, когда страну захлестнула волна электрификации: количество вожделенных мегаватт становилось главной целью, для достижения которой все средства были хороши.

РОКОВЫЕ 4 МЕТРА

Сегодня то и дело слышишь о повышении уровня Мирового океана и угрозе затопления прибрежных городов, а то и стран. Воспринимаются такие страшилки как-то отстраненно: дескать, может случиться, но не произойдет никогда. Во всяком случае, не при нашей жизни. Да и вообще, трудно себе представить этот самый подъем воды на несколько метров.

В 1935 году жители Мологи — тогда районного центра Ярославской области — изначально тоже не представляли всей полноты нависшей опасности. Хотя, конечно, до них довели вышедшее в сентябре постановление правительства СССР о строительстве Рыбинского водохранилища. Но уровень подъема воды в проекте был заявлен как 98 м, а город Молога располагался на высоте 100 м — безопасность гарантирована.

Но потом без особого шума проектировщики с подачи экономистов внесли поправку. По их расчетам, если поднять уровень воды всего на 4 м — с 98 до 102, то мощность строящейся Рыбинской ГЭС возрастет с 220 до 340 МВт. Не остановило даже то, что площадь затопления одновременно увеличивалась вдвое. Сиюминутная выгода решила судьбу Мологи и сотен близлежащих сел.

Впрочем, тревожный звонок прозвучал еще в 1929 году в знаменитом Афанасьевском монастыре, основанном в XV веке. Он соседствовал с Молотой и по праву считался одним из самых великолепных памятников русского православного зодчества.

Помимо четырех церквей, в монастыре хранилась и чудотворная реликвия — список Тихвинской иконы Божией Матери. Именно с ней в 1321 году прибыл в свою вотчину первый мологский князь Михаил Давидович — земли достались ему в наследство после смерти отца, ярославского князя Давида.

Так вот, в 1929 году власти изъяли икону из монастыря и передали в Мологский уездный музей. Священнослужители расценили это как дурное предзнаменование. И действительно, вскоре Афанасьевский монастырь преобразовали в трудовую коммуну — последняя служба состоялась здесь 3 января 1930 года.

Спустя всего несколько месяцев икону реквизировали уже из музея — для представителей новой власти она теперь значилась лишь как «предмет, содержащий цветной металл». С тех пор следы реликвии затерялись, а Молога осталась без святого покровительства. И катастрофа не заставила себя ждать.

ВЫБОР ДЛЯ НЕСОГЛАСНЫХ

Жители Мологи писали письма в разные инстанции с просьбой понизить уровень воды и оставить город, приводили свои аргументы, в том числе экономические. Тщетно!

Более того, осенью 1936 года из Москвы поступило заведомо невыполнимое распоряжение: до нового года переселить 60% мологжан. Перезимовать все же удалось, но весной горожан стали вывозить, и процесс растянулся на четыре года вплоть до начала затопления в апреле 1941-го.

Всего по плану строительства Рыбинского и Угличского гидроузлов из Молого-Шекснинского междуречья принудительно выселили свыше 130 тысяч жителей. Помимо Мологи, они проживали в 700 селах и деревнях. Большую часть направили в Рыбинск и соседние районы области, а наиболее квалифицированных специалистов — в Ярославль, Ленинград и Москву. Тех же, кто активно сопротивлялся и агитировал за то, чтобы остаться, ссылали в Волголаг — огромная стройка нуждалась в рабочих руках.

И все же нашлись те, кто стоял на своем и не уехал из Мологи. В рапорте начальник местного отделения лагпункта Волголага лейтенант госбезопасности Скляров докладывал начальству, что число «граждан, добровольно пожелавших уйти из жизни со своим скарбом при заполнении водохранилища, составляет 294 человека.

Среди них были те, кто накрепко прикрепляли себя замками. к глухим предметам». Таких власти официально признали страдающими нервными расстройствами, и дело с концом: они погибли при затоплении.

Высокие здания саперы взрывали — это была помеха будущему судоходству. Богоявленский собор после первого подрыва устоял, взрывчатку пришлось закладывать еще четыре раза, чтобы превратить непокорный православный памятник в руины.

СТЕРЕТЬ ИЗ БИОГРАФИИ

Впоследствии само упоминание Мологи было под запретом — как будто не существовало такого края. Проектной отметки в 102 м водохранилище достигло только в 1947 году, а до этого город медленно исчезал под водой.

Было несколько случаев, когда переселенные мологжане приходили на берег Рыбинского водохранилища и целыми семьями уходили из жизни — кончали жизнь самоубийством, не вынеся разлуки с малой родиной.

Лишь спустя 20 лет мологжане смогли устраивать встречи земляков — первая состоялась в 1960 году под Ленинградом.

Дома раскатывались на бревна, сбивались в плоты и по реке сплавлялись на новое место

В 1972 году уровень Рыбинского водохранилища заметно опустился — наконец-то появилась возможность пройтись по Мологе. Приехавшие несколько семей мологжан по спиленным деревьям и телеграфным столбам определяли свои улицы, находили фундаменты домов, а на кладбище по надгробным плитам — захоронения родственников.

Вскоре после этого уже в Рыбинске прошла встреча мологжан, которая стала ежегодной, — на нее съезжаются земляки из других регионов России и ближнего зарубежья.

. Дважды в год на городском кладбище Мологи появляются цветы — их приносят люди, чьи родственники волею судьбы оказались погребенными не только в земле, но и под слоем воды. Есть и самодельная стела, на которой надпись: «Прости, город Молога». Ниже — «14 м»: таков максимальный уровень воды над развалинами города-призрака. Потомки хранят память о малой родине, значит, Молога по-прежнему жива.

Николай ЗЕНИЦА, журнал «Ступени Оракула» №21, 2016

Источник: paranormal-news.ru

Если про поглощенную водной стихией Атлантиду мы наслышаны, то о российском городе Молога знают немногие. Несмотря на то, что последний даже можно увидеть: дважды в год спадает уровень Рыбинского водохранилища — и появляется этот город-призрак.

С незапамятных времен это место называли сказочным междуречьем. Сама природа позаботилась о том, чтобы сделать обширное пространство при впадении реки Молога в Волгу не только очень красивым, но и изобильным.

Весной вода заливала луга, снабжая их влагой на все лето и принося питательный ил — вырастала сочная трава. Неудивительно, что коровы давали замечательное молоко, из которого получали лучшее в России масло и изумительный по вкусу сыр. Поговорка «Молочные реки и сырные берега» — это о Мологе.

Судоходная река Молога — широкая в устье (свыше 250 м), с кристально чистой водой — славилась на всю Россию рыбой: стерлядь, осетр и другие ценные сорта. Именно местные рыбаки были основными поставщиками к императорскому столу. Кстати, это обстоятельство сыграло решающую роль в появлении на свет в 1777 году указа Екатерины II о присвоении Мологе статуса города. Хотя на тот период там насчитывалось всего порядка 300 дворов.

Благодатный климат (даже эпидемии обходили край стороной), удобное транспортное сообщение и то обстоятельство, что войны не докатывались до Мологи, — все это способствовало процветанию города вплоть до начала XX века.

К 1900 году при семитысячном населении в Мологе имелась гимназия и еще восемь образовательных учреждений, три библиотеки, а также кинематограф, банк, почта с телеграфом, земская больница и городская лечебница.

Ярославская улица Мологи.Она же.

Пожарное депо Мологи, построенное в 1870 году по проекту А.М. Достоевского, брата великого писателя.

К началу XX века в Мологе было построено 34 каменных дома и 659 деревянных. Из нежилых строений каменных было — 58, деревянных — 51. Численность населения в городе: всего — 7032, из них 3115 мужчин, 3917 женщин.

Богоявленский собор, фото начала ХХ века.

Памятный знак на месте, где стоял Богоявленский собор. Каждый год во вторую субботу августа мологжане встречаются у этого знака.

Лихолетье Гражданской войны 1917-1922 годов лишь отчасти затронуло город: новая власть тоже нуждалась в продуктах и их переработке, что и обеспечивало занятость населения. В 1931 году в Мологе организовали машинно-тракторную станцию и семеноводческий колхоз, открыли техникум.

Год спустя появился промкомбинат, объединивший электростанцию, крахмалопаточный и маслобойный заводы, мельницу. В городе уже насчитывалось свыше 900 домов, торговлю вели 200 магазинов и лавок.

Все изменилось, когда страну захлестнула волна электрификации: количество вожделенных мегаватт становилось главной целью, для достижения которой все средства были хороши.

Постановление о строительстве Рыбинской ГЭС (одной из семи Волжско-Камского каскада ГЭС) было принято в 1935 г. По первоначальному проекту площадь Рыбинского водохранилища должна была составить 2,5 тыс. км2, а высота зеркала воды над уровнем мирового океана — 98 м. В этом случае город Молога, расположенный на отметках 98-101 м, остался бы жить.

РОКОВЫЕ 4 МЕТРА

Сегодня то и дело слышишь о повышении уровня Мирового океана и угрозе затопления прибрежных городов, а то и стран. Воспринимаются такие страшилки как-то отстраненно: дескать, может случиться, но не произойдет никогда. Во всяком случае, не при нашей жизни. Да и вообще, трудно себе представить этот самый подъем воды на несколько метров.

В 1935 году жители Мологи — тогда районного центра Ярославской области — изначально тоже не представляли всей полноты нависшей опасности. Хотя, конечно, до них довели вышедшее в сентябре постановление правительства СССР о строительстве Рыбинского водохранилища. Но уровень подъема воды в проекте был заявлен как 98 м, а город Молога располагался на высоте 100 м — безопасность гарантирована.

Однако гигантомания сталинских пятилеток заставила пересмотреть планы, и в 1937 г. было решено поднять уровень воды до 102 м. Мощность ГЭС повышалась на 65 %, площадь затапливаемых земель — почти в два раза. Не остановило даже то, что площадь затопления одновременно увеличивалась вдвое. Сиюминутная выгода решила судьбу Мологи и сотен близлежащих сел.

Впрочем, тревожный звонок прозвучал еще в 1929 году в знаменитом Афанасьевском монастыре, основанном в XV веке. Он соседствовал с Молотой и по праву считался одним из самых великолепных памятников русского православного зодчества.

Помимо четырех церквей, в монастыре хранилась и чудотворная реликвия — список Тихвинской иконы Божией Матери. Именно с ней в 1321 году прибыл в свою вотчину первый мологский князь Михаил Давидович — земли достались ему в наследство после смерти отца, ярославского князя Давида.

Так вот, в 1929 году власти изъяли икону из монастыря и передали в Мологский уездный музей. Священнослужители расценили это как дурное предзнаменование. И действительно, вскоре Афанасьевский монастырь преобразовали в трудовую коммуну — последняя служба состоялась здесь 3 января 1930 года.

Спустя всего несколько месяцев икону реквизировали уже из музея — для представителей новой власти она теперь значилась лишь как «предмет, содержащий цветной металл». С тех пор следы реликвии затерялись, а Молога осталась без святого покровительства. И катастрофа не заставила себя ждать.

ВЫБОР ДЛЯ НЕСОГЛАСНЫХ

Жители Мологи писали письма в разные инстанции с просьбой понизить уровень воды и оставить город, приводили свои аргументы, в том числе экономические. Тщетно!

Более того, осенью 1936 года из Москвы поступило заведомо невыполнимое распоряжение: до нового года переселить 60% мологжан. Перезимовать все же удалось, но весной горожан стали вывозить, и процесс растянулся на четыре года вплоть до начала затопления в апреле 1941-го. 14 апреля 1941 г. был перекрыт последний проем плотины и началось наполнение водохранилища, продолжавшееся около шести лет. В 1991 г. эту дату признали днем памяти Мологи.

Всего по плану строительства Рыбинского и Угличского гидроузлов из Молого-Шекснинского междуречья принудительно выселили свыше 130 тысяч жителей. Помимо Мологи, они проживали в 700 селах и деревнях. Большую часть направили в Рыбинск и соседние районы области, а наиболее квалифицированных специалистов — в Ярославль, Ленинград и Москву. Тех же, кто активно сопротивлялся и агитировал за то, чтобы остаться, ссылали в Волголаг — огромная стройка нуждалась в рабочих руках.

При затоплении водой в 1941–47 годах в озерной части Рыбинского водохранилища под водой исчезли три монастырских комплекса, в том числе Леушинский женский монастырь, которому покровительствовал святой праведный Иоанн Кронштадтский (фото Прокудина-Горского).

В монастыре жило до 700 насельниц.

Леушинский монастырь не был взорван, и после затопления его стены еще несколько лет возвышались над водой, пока не обрушились от волн и ледоходов. Фото 50-х годов.

брата великого писателя.

Подготовка к затоплению. Жители города вывозят свое имущество на грузовиках и обозах.

Переселенцы вспоминали, что во время затопления на образовавшихся посреди воды островах можно было видеть напуганных животных, и люди из жалости делали для них плоты и валили деревья, чтобы перекинуть мост «на материк».

В результате строительства Рыбинской ГЭС с лица земли исчез самобытный город с 800-летней историей, бывший некогда центром удельного княжества. В его состав входило более 700 сел и деревень, погибли также уникальные старинные усадьбы, 3 монастыря, 140 церквей, а также 294 местных жителя, которые отказались от переселения.

Ушли под воду заливные луга — гордость Молого-Шекснинской низменности, имевшие статус рассадника семеноводства лугопастбищных трав союзного значения. Нарушилась экосистема района, начал меняться климат. Но самое главное — круто изменились судьбы 130 тыс. человек, внезапно лишившихся родины. Выселение шло в соответствии с очередностью, установленной «Волгостроем».

В архивах музея сохранились документы, в которых люди просили отложить переезд до весны, чтобы иметь возможность просушить бревна после сплава и собрать дома до наступления холодов. Они получали грозящие бедой ответы: «Вы рассуждаете антисоветски». «Волгострой» находился в ведении НКВД и по официальным данным при строительстве Рыбинского гидрообъекта погибли 150 тыс. заключенных, осужденных преимущественно по 58-й, антисоветской статье.

Впрочем, были и другие жертвы великого строительства. В материалах круглого стола по проблемам Мологского края, который состоялся в июне 2003 г., есть ссылка на архивный документ, согласно которому 294 жителя Мологи предпочли смерть насильственному переселению, приковав себя цепями или запершись в затапливаемых домах.

Таких власти официально признали страдающими нервными расстройствами, и дело с концом: они погибли при затоплении.

Высокие здания саперы взрывали — это была помеха будущему судоходству. Богоявленский собор после первого подрыва устоял, взрывчатку пришлось закладывать еще четыре раза, чтобы превратить непокорный православный памятник в руины.

Объективности ради стоит сказать, что некоторые переселенцы уезжали на новые места с удовольствием. Например, те, кто жил вблизи заливных лугов Молого-Шекснинской низменности, регулярно подвергавшейся затоплениям. Большинство же утешалось мыслью, что так нужно для блага страны. Трудно переезжать на пустое место, больно бросать дома, хозяйства, могилы родных, но другого выхода нет! «Наша ГЭС всю войну снабжала Москву электричеством, — говорит Николай Новотельнов, бывший в течение 30 лет предстателем землячества молгожан. — Волга стала судоходной. Тогда это было важно».

СТЕРЕТЬ ИЗ БИОГРАФИИ

Впоследствии само упоминание Мологи было под запретом — как будто не существовало такого края. Проектной отметки в 102 м водохранилище достигло только в 1947 году, а до этого город медленно исчезал под водой.

Было несколько случаев, когда переселенные мологжане приходили на берег Рыбинского водохранилища и целыми семьями уходили из жизни — кончали жизнь самоубийством, не вынеся разлуки с малой родиной.

Лишь спустя 20 лет мологжане смогли устраивать встречи земляков — первая состоялась в 1960 году под Ленинградом.

Дома раскатывались на бревна, сбивались в плоты и по реке сплавлялись на новое место

В 1972 году уровень Рыбинского водохранилища заметно опустился — наконец-то появилась возможность пройтись по Мологе. Приехавшие несколько семей мологжан по спиленным деревьям и телеграфным столбам определяли свои улицы, находили фундаменты домов, а на кладбище по надгробным плитам — захоронения родственников.

Вскоре после этого уже в Рыбинске прошла встреча мологжан, которая стала ежегодной, — на нее съезжаются земляки из других регионов России и ближнего зарубежья.

. Дважды в год на городском кладбище Мологи появляются цветы — их приносят люди, чьи родственники волею судьбы оказались погребенными не только в земле, но и под слоем воды. Есть и самодельная стела, на которой надпись: «Прости, город Молога». Ниже — «14 м»: таков максимальный уровень воды над развалинами города-призрака. Потомки хранят память о малой родине, значит, Молога по-прежнему жива.

Николай ЗЕНИЦА, журнал «Ступени Оракула» №21, 2016

Музей Мологского края расположился в здании бывшей часовни женского Афанасьевского монастыря. Сам монастырь, находившийся в 3 км от города Молога, погиб во время затопления. Часовня, построенная на его Рыбинском подворье, смогла уцелеть. При открытии музея в 1995 г. она была вновь освящена. Там, где молились поколения приезжавших в Рыбинск мологжан, и сейчас можно поставить свечку перед иконой Богоматери «Всех скорбящих радость».

Основу музейной коллекции составили экспонаты, эвакуированные из Мологского краеведческого музея в 1936 г. Многое дарили сами мологжане и их потомки. Еще одним источником поступлений стали экспедиции к затопленному городу, организованные основателем музея Николаем Алексеевым в те годы, когда Молога открывалась, показываясь из усмиренных засухой вод.

От Рыбинска до Мологи — 32 км. Отправляются туда на специально арендованном теплоходе, затем плывут на лодках. «Представьте: люди, которым за 80 лет, перебираются в шлюпки с высокого борта теплохода. Качает — ветрище там жуткий», — рассказывает директор музея.

В 1995-1996 гг. стояла такая сушь, что на руинах погибшего города выросли ветки ивы. Мологжане приехали с саженцами, семенами. Думали: оживет их земля. Но вскоре город снова скрылся на дне рукотворного моря.

В советское время тема Мологи замалчивалась, сейчас стала модной. Кто-то использует повод посмаковать жестокость сталинского времени. Кто-то пытается превратить затопленный город в зловещую декорацию для историй о привидениях.

Земляки со всего света собираются в городском сквере, приходят в музей, потом отправляются на молебен в Иверскую церковь, что стоит на левом берегу Волги — именно туда вынужденно перебрались многие жители погибшего города. Карта кустарной промышленности Мологского уезда. В память о затопленном крае в церкви установлена мемориальная доска.

Схема Рыбинского водохранилища. Темно-синим отмечены русла рек до затопления

Комплекс ГЭС в Волго-Камском речном бассейне. При их строительстве было образовано семь водохранилищ: Иваньковское, Угличское, Рыбинское, Горьковское, Чебоксарское, Куйбышевское и Волгоградское. Многие города подверглись затоплению, какие частичному, а какие полному. Памятником погибшим землям высится посреди Угличского водохранилища колокольня Никольского собора г. Калязин.

В зону затопления попали две трети этого города, в том числе Троицкий монастырь, некогда крупнейший на Тверской земле. От полного уничтожения колокольню спасло решение приспособить ее для тренировок парашютистов. Позже вокруг нее насыпали остров, чтобы защитить от разрушений, вызываемых водой и ледоходом.

Круглое стекло иллюминатора подводной лодки. За ним — белокаменный храм, над опрятными луковками куполов сомкнулись свинцовые воды. Этот макет является одним из экспонатов музея Мологского края в городе Рыбинск. В реальности, впрочем, зданий на дне водохранилища не сохранилось, лишь груды камней.

Что не сумели перед затоплением разобрать и перенести на новое место, то постарались взорвать. 20 из 140 церквей обреченного на гибель края уничтожить не успели. Долгие годы выступали они из воды одинокими призраками, разрушаясь постепенно и неуклонно. Но затопленный город не желает смириться со своей участью.

В засушливые годы уровень воды в искусственном озере падает, отчего оголяются остовы домов, оберегающие следы древних улиц, по которым снова можно пройти. И проходят — те люди, что сумели сохранить в сердцах память о своей малой родине.

Рыбинское водохранилище занимает 13 % территории Ярославской области, вдобавок частично захватывая Вологодскую и Тверскую.

Русскими «Атлантидами» чаще становились не только таинственно исчезнувшие с лица земли поселения, но и совершенно сознательно уничтоженные города, ставшие жертвой технического прогресса.

И попутно с их исчезновением из человеческой памяти навсегда стирались страницы истории, посвященные далеким предкам.

Китеж

Город этот построил сам князь Юрий Всеволодович, когда был очарован красотой местной природы. Но знать того не зная, он сознательно выбрал для строительства священное место, которое впоследствии и спасло город от неминуемой погибели. Так, хан Батый, возжелавший захватить земли славного города, вынужден был уйти ни с чем: прямо на глазах монголов Китеж ушел под воды озера Светлояр.

Но трактование легенды до сих пор ведется по-разному. Так, существует версия, что Китеж ушел вовсе не под воду, а погрузился в землю. Есть предположение, что от захватчиков город защитили горы, оградив его своими могучими скалами. Другие люди рассказывают, что поселение поднялось в небо. А, согласно самой любопытной теории, Китеж попросту стал невидимым.

Калязин

Самая древняя часть этого города, представляющая немалую историческую ценность, навсегда ушла под воду под влиянием бездумно действующей человеческой руки: в ходе строительства Угличской ГЭС. Так, водами затопило жемчужину города — Троицкий монастырь, храм Рождества Христова, всю заречную часть поселения, Центральную площадь совместно с торговыми рядами, церковь Иоанна Предтечи, Николаевский собор, улицы и кварталы с особняками купцов, которые были выполнены в различных архитектурных стилях (от барокко до модерна).

Корчева

Если два вышеописанных города не перестали существовать по факту своего затопления, то совершенно другая участь постигла город Корчева. Так, вне зависимости от того, что, в ходе возведения плотины Иваньковского водохранилища, практически треть территории так и осталась на суше, город все же был разобран до последнего кирпича и бревнышка, его храмы взорваны, а жители навсегда переселены. Бытовало мнение, что таким образом была нанесена месть местному люду, поскольку некогда поселение было центром антисоветского восстания. Но выяснилось, что имела место ошибка проектировщиков, которые решили, что местность будет полностью затоплена. На сегодняшний день на территории бывшего города уцелело кладбище с руинами Казанской церкви, а также имение купцов Рождественских.

Весьегонск

Весьегонск был затоплен лишь частично, а большинство домов, которые лежали на пути движения вод, переносились на новые места, удаленные от берега. В результате от старого города не осталось и следа: его пришлось отстраивать заново. Под водами разлившейся реки навсегда похоронены прежние строения совместно с железнодорожной веткой, строительство которой так и не было завершено.

Среди таких зданий оказались церкви и храмы, не перенесенные на высокое место. Современный Весьегонск — это совершенно маленький, провинциальный городок, состоящий в основном из двухэтажных домиков, выстроенных из дерева. Только на главной улице можно обнаружить каменные строения на три этажа. Ни одного архитектурного памятника в городе не осталось — все они очутились на дне водохранилища.

Углич

Самый древний, богатый своим историческим наследием город Углич тоже пострадал в ходе строительства Углицкого гидроузла. Под перемещенными земельными массами и водами исчезли городские улицы, дома, древние храмы. Вся левобережная часть Углича подверглась сносу с дальнейшим перемещением ближе к берегу Корожечны.

В ходе этого были разрушены Всехсвятский, Введенский и Леонтьевский храмы, Супоневский дворец, Царское село с парком. На правом берегу исчезли городские кварталы, Николо-Песоцкая церковь, была подтоплена Богоявленская гора совместно с сосновым лесом. Погребенной под воду оказалась Входоиерусалимская слобода совместно с храмом. Самой большой потерей Углича считается Покровский монастырь. Есть данные, что в конце зимы со дна ввысь вырастают холмы изо льда, под которыми спрятаны руины монастырских зданий и храмов.

Мышкин

Крошечный Мышкин, который, казалось бы, находился в достаточном удалении от Рыбинска, тоже не миновала печальная участь. Река Волга, поднявшаяся на какое-то количество метров, смыла значительную часть построек и домов в приречном участке местности. На правом берегу вода достигла Кассиано-Учемкого монастыря. А Предтеченский и Успенский храмы, оказавшиеся на низком полуострове, были подвергнуты разрушению. На сегодняшний день здесь остались лишь два холма, поросших кустарником и березами.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник: zhiznteatr.mirtesen.ru

Почти 300 человек погибли при затоплении Мологи 70 лет назад

Более 70 лет назад в водах Рыбинского водохранилища похоронили крупный торговый центр, в котором проживало около 5 тысяч человек. Учесть города тогда решили разделить почти 300 жителей.

Решение о строительстве Рыбинского и Угличского гидроузлов власти приняли 14 сентября 1935 года. Изначально высота будущего водохранилища должна была составить 98 метров над уровнем моря. Но позже потребовалось поднять планку до 102 метров. Нужно это было для увеличения мощности будущей Рыбинской ГЭС с 200 МВт до 330.

Город Молога располагался на отметке 98-100 метров над уровнем моря. Поэтому последнее решение о высоте будущего водохранилища автоматически похоронило его.

Жители Мологи сначала не поверили в то, что их «наградили» статусом переселенцев. Однако из Волгостроя НКВД приходило все больше извещений о том, что из города нужно выезжать. Переселенцам полагались выплаты, но решились покинуть обреченный город далеко не все. 294 человека твердо решили остаться, прикрепив себя замками к глухим предметам. Зная это, строители затопили Мологу.

Спустя некоторое время из-за «мологской трагедии» и волны самоубийств власти решили выселить оставшихся жителей на север страны, а сам город вычеркнуть из списка когда-либо существовавших. За любое его упоминание полагался арест и тюрьма.

Однако многие все же не могли забыть о трагедии. В ноябре 2003 года появился памятник жертвам затопленной Мологи. Построенная на пожертвования часовня получила название «Богородица-на-водах». Это, кстати, и памятник всем переселенцам, которые оставили свои дома при строительстве ГЭС с 1936 по 1941 года. А их насчитывается около 150 тысяч человек.

Стоит также отметить, что еще недостроенные Рыбинская и Угличская ГЭС бесперебойно снабжали электроэнергией столицу во время противостояния фашистам. Тем самым, «мологская трагедия» уберегла страну, возможно, от трагедии гораздо большей.

На дне Рыбинского водохранилища сейчас погребены могила графа Мусина-Пушкина, его усадьба, владения князей Голицыных и графов Шуваловых, 700 сел и деревень, город Весьегонск, 56 церквей и три монастыря. Сама же Молога приблизительно раз в два года оказывается на поверхности воды из-за катострофического маловодья.

Источник: progorod76.ru

«Из бездны»: фотограф опубликовала снимки показавшейся над водой затопленной Мологи

Фотограф из Углича Дарья Глухова показала затопленный в Рыбинском водохранилище город Мологу. Девушка сделала фото и видео обнажившегося из-за маловодья острова с остатками дорожек и фундаментов зданий с высоты.

— Поездка состоялась совершенно спонтанно, — рассказала Дарья. — Мне накануне позвонил редактор угличской газеты Алексей Суслов и предложил съездить. Предварительно мы заехали, посмотрели макет Мологи. Конечно, очень впечатляющее зрелище. Потом мы впятером сели на катер и поехали в море.

Из-за низкого уровня воды на поверхности Рыбинского водохранилища появились островки суши

Фото: Дарья Глухова / Facebook.com

На контрасте с макетом затопленного города фотографа удивило увиденное.

— Мы высадились на оголенные участки суши, где были довольно четко видны основания некоторых зданий, — говорит Дарья Глухова. — В общем и целом, картина, конечно, сюрреалистичная. Вокруг бездна воды, а ты находишься как будто на необитаемом острове, но четко понимаешь, что здесь когда-то была цивилизация. Печально и завораживающе. Впечатление несомненно было усилено увиденным макетом, где показаны все детали города — вплоть до цветочков на окне, бытовых сцен. Макет был наполнен жизнью. А тут — только ветер, море, ракушки, кирпичи…

В городе до затопления жили больше шести тысяч человек

Фото: Дарья Глухова / Facebook.com

Город Молога находился в 32 километрах от Рыбинска. В сентябре 1935 года руководство Советского Союза приняло постановление о начале строительства Рыбинского и Угличского гидроузлов. Переселение жителей Мологи началось весной 1937 года и длилось четыре года. 13 апреля 1941 года город, насчитывающий к тому времени 6100 жителей, опустел, все постройки были перенесены или разрушены.

Был перекрыт проем плотины. Воды притоков Волги — Шексны и Мологи затопили 700 населенных пунктов. Самые высокие здания города — церкви — перед затоплением снесли подрывники. Территория города была окончательно затоплена в 1946 году. Молога не раз показывалась из-под вод Рыбинского водохранилища.

В 2014 году на месте бывшего города смогли побывать потомки мологжан.

Источник: 76.ru