Справка:

Китайско-Восточная и Южно-Маньчжурская линии. 2377 верст (2536 км). Маршрут: Маньчжурия – Харбин – Пограничный; Харбин – Чанчунь – Порт-Артур. Начало работ – 28 августа (9 сентября) 1897 г. Открытие рабочего движения – 21 октября (3 ноября) 1901 г. Сдача в эксплуатацию и начало регулярного сообщения – 1 (14) июля 1903 г. Начальник строительства: Югович А.И.

[посмотреть Этапы Строительства Транссиба и стоимость постройки КВЖД на странице Цена Транссиба]

1. Предыстория (1892 – 1897)

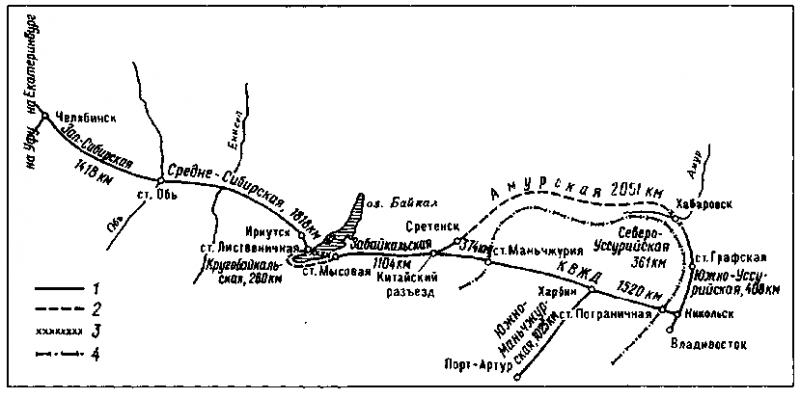

По плану сооружения Великой Сибирской магистрали, утвержденному в 1892 г., намечалось продление Забайкальской линии параллельно Амуру от Сретенска до Хабаровска. Но затем родилась новая идея – соединить Сибирскую дорогу с Уссурийской более коротким путем – через Маньчжурию. Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД), как назвали этот участок, выпрямила Сибирскую магистраль, сократив ее длину на 514 верст.

Мысль о постройке КВЖД возникла впервые после проведения изысканий трассы вдоль Амура, которые показали, что запроектированное продолжение Транссиба от Сретенска по долине Амура до Хабаровска сопряжено со значительными техническими трудностями. Соединение же Сибирского пути с Владивостоком прямым железнодорожным путем через Маньчжурию представлялось более выгодным в экономическом и эксплуатационном отношениях.

Жетон на окончание строительства Сунгарийского участка Китайско-Восточной железной дороги. 1903

Каково же было международное положение Китая в предшествующие строительству КВЖД годы? Во второй половине XIX в. усилилось иностранное проникновение в Китай. Империалисты Англии, Франции, Германии, Японии, Америки и других стран находили весьма подходящей ситуацию кризиса Цинской династии, чтобы поживиться сказочными богатствами Китая: Англия прочно укрепилась в Гонконге, Франция – в Индокитае. Наиболее агрессивные намерения по отношению к Китаю стала проявлять Япония: в 1895 г., после ряда грабительских войн с Китаем, она навязала китайскому правительству кабальный Симоносекский договор, по которому Китай отказывался в пользу Японии от своих преимущественных прав в Корее, уступил Формозу (Тайвань) и Пескадорские острова, соглашался на передачу “в аренду” Ляодунского полуострова с городами Дайрен и Порт-Артур.

В 1895 г., после заключения Симоносекского договора, Россия предъявлением Японии союзного (англо-франко-русского) ультиматума вынудила ее отказаться от главного трофея японо-китайской войны – Ляодунского полуострова. Вскоре после этого Россия предоставила Китаю заем в 400 млн франков и организовала Русско-Китайский банк. В 1896 г. был заключен Россией военный союз с Китаем и договор на постройку Китайско-Восточной железной дороги. После получения от Китая согласия на прокладку рельсового пути было образовано частное акционерное общество – Правление КВЖД, учредителем которого был Русско-Китайский (с 1910 г. – Русско-Азиатский) банк в Хабаровске. Вот этому банку (а стало быть, Обществу КВЖД) китайское правительство и разрешило построить и эксплуатировать дорогу.

Акции Общества могли приобретать как китайские, так и русские подданные. Китайское правительство отказалось от всякого вмешательства в финансовую сторону деятельности Общества, т. е. доходы от эксплуатации построенной дороги освобождались от каких бы то ни было сборов и налогов. Но предусматривалась по договоренности сторон возможность выкупа Китаем дороги через 36 лет после окончания строительства, а через 80 лет после начала эксплуатации – передача китайской стороне КВЖД бесплатно.

История Китайско-Восточной железной дороги

Согласно специальному соглашению об условиях сооружения магистрали, России не разрешалось иметь свои войска на территории Северной Маньчжурии, где предполагалось строить дорогу, а после окончания работ допускалась лишь их транзитная перевозка между станциями на русской территории и без остановок в пути под каким бы то ни было предлогом. Общество КВЖД взяло на себя обязательство содержать будущую магистраль в работоспособном состоянии, безостановочно поддерживать прямое сообщение с русской железнодорожной сетью, соблюдая ту же скорость движения составов, что и на Сибирской дороге.

Руководство деятельностью Общества принадлежало Правлению, председателя которого назначало китайское правительство, т. к. он осуществлял контроль за точным соблюдением Обществом обязательств перед китайской стороной и поддерживал связь Общества с китайскими властями. Товарища председателя избирали акционеры, но утверждался он министерством финансов Российской империи. Первое заседание правления Общества состоялось в Петербурге в декабре 1896 г. Товарищем председателя с 1896 по 1903 г. был С. И. Кербедз, с 1903 по 1920 г. – А. Н. Вентцель. Строительное управление КВЖД возглавил А. И. Югович, инженер-строитель, известный специалист по сооружению дорог в пустынных и горных районах. (прим. 1)

2. Строительство дороги (1897 – 1903)

Первые партии русских инженеров во главе с главным строителем и изыскателем КВЖД А. И. Юговичем прибыли в Маньчжурию в июле 1897 г. и начали вести обстоятельные изыскания по двум направлениям: северному – на Цицикар и южному – на Бодунэ и Нингуту, при этом предпочтение было отдано по техническим и экономическим соображениям северному направлению.

Одновременно с изысканиями трассы был принят ряд мер для обеспечения подвоза строительных материалов. Условия для их доставки были очень тяжелыми, поскольку невозможно было подойти к месту работ ни с запада, ни с востока: Забайкальская железная дорога еще не эксплуатировалась, а на Уссурийской не была еще проложена самая трудная в техническом отношении часть линии через Хехцирский перевал.

По этим причинам решили начать постройку от Харбина, с подвозом стройматериалов по Сунгари, Амуру и Уссури, для чего пришлось создать особое речное пароходство КВЖД. Когда к лету 1900 г. по всей дороге уложили 1300 км сплошного рельсового пути, в Китае вспыхнуло ихэтуаньское (боксерское) восстание.

Железнодорожная охрана и служащие дороги героически защищали объекты стройки, но мятежную стихию удержать не удалось: около 80% железнодорожной линии были захвачены восставшими и подверглись полному разгрому. Из уложенного рельсового пути уцелело менее одной трети – 400 верст, почти все станционные постройки и жилые помещения были сожжены и уничтожены, склады материалов расхищены, значительная часть подвижного состава оказалась разбитой и растащенной, был попорчен телеграф, разрушены угольные копи дороги. Однако после ликвидации беспорядков укладка пути велась такими быстрыми темпами, что на всем протяжении дороги в октябре 1901 г. путь был сомкнут и приведен в рабочее состояние. По КВЖД сразу же началась перевозка пассажиров и почты.

Строительство линии велось самыми прогрессивными методами. Минимальный радиус кривых составлял 440 м (только в горных условиях 250 м), предельный подъем не более 0,015, толщина балластного слоя 45 см, укладывались 24-фунтовые рельсы. На дороге было сооружено 1464 моста, в т. ч. крупнейший через реку Сунгари, проложено 9 тоннелей, из них два протяженностью более 3 км. При этом построенный под руководством инженера Н. Н. Бочарова двухпутный Хинганский тоннель был для тех лет уникальным.

На КВЖД работали почти 200 тыс. китайских рабочих. Правление Общества оказывало строителям бесплатную медицинскую помощь, выплачивало пособия по временной нетрудоспособности, а в случае гибели рабочих – пособия их семьям. Обществу пришлось построить сотни вспомогательных предприятий – угольные копи, лесообрабатывающие и камнеобрабатывающие фабрики, кирпичные заводы, главные механические железнодорожные мастерские и многое другое.

1 июля 1903 г. на КВЖД открылось регулярное пассажирское и товарное движение. Сооружение в кратчайшие сроки КВЖД делало честь мастерству и мужеству русских инженеров и китайских рабочих.

В дальнейшем Общество КВЖД участвовало в оборудовании порта во Владивостоке, организовало при посредничестве Русского Восточно-Азиатского пароходства рейсы к портам Японии, Кореи, Китая. В 1903 г. оно уже владело флотилией из 20 пароходов. Общество имело телеграф, вело разведку полезных ископаемых в Маньчжурии. В городах, быстро растущих вдоль железной дороги, открывались больницы, школы, магазины, библиотеки. Было открыто 20 железнодорожных училищ. (прим. 2)

3. Эксплуатация КВЖД до революции (1903 – 1917)

В ноябре 1902 г. управляющим КВЖД назначают Д. Л. Хорвата, которому 6 декабря 1911 г. было присвоено звание генерал-лейтенанта, должностное вознаграждение его в год составляло 25 000 руб. плюс 10 000 руб.

Д. Л. Хорват внес огромный вклад в развитие КВЖД, в ее техническое оснащение, в строительство станционных зданий, жилья для железнодорожников, в организацию местного производства, в т. ч. в создание новых отраслей промышленности. При нем возникли стекольные, кирпичные, кожевенные заводы, а также фабрики по выпуску макарон. Получило развитие сельское хозяйство.

В 1915 г. Обществу КВЖД принадлежало несколько сахарных, маслобойных заводов, золотых приисков, 15 мельниц, 30 морских и речных пароходов, 26 пасек, 11 сельскохозяйственных имений, 13 лесопромышленных предприятий,в т. ч. 5 лесозаводов по производству шпал. Инвестиции Правления дороги в добычу угля в районе Чжалайнора (ныне Джалай-Нур) в 1914 г. оценивались более чем в 10 млн руб. Большие средства вкладывались в городское и жилищное строительство, а также в торговлю и банковское дело.

В ноябре 1917 г. СНК отстранил Хорвата от должности, передав управление КВЖД в руки Харбинского Совета. Но с помощью китайских войск и белогвардейцев Хорват свергнул власть Советов в декабре 1917 г. Он объявил себя “временным правительством России”, превратив КВЖД в белый оплот против советской власти на Дальнем Востоке. “Верховный правитель России” адмирал Колчак в конце 1918 г. назначил генерала Хорвата наместником Дальнего Востока и полосы отчуждения КВЖД.

Однако в августе 1919 г. тот же “верховный правитель” отстранил Хорвата от должности “наместника по Дальнему Востоку” за то, что тот отказался подавить забастовку дальневосточных железнодорожников. С этого периода прекратилась и активная роль Д. Л. Хорвата в белом движении. В 1922 г. Д. Л. Хорват ушел с поста управляющего и выехал в Пекин. Здесь он поступил на службу к китайскому правительству, стал советником по строительству и эксплуатации железных дорог.

Во время китайской демократической революции 1924-1925 гг. В. К. Блюхер предлагал Совнаркому и НКПС использовать Д. Л. Хорвата в должности управляющего КВЖД как большого специалиста путей сообщения, к тому же пользующегося авторитетом среди китайских властей. Умер Д. Л. Хорват в Пекине в мае 1937 г., за месяц до своего 78-летия.

Эксплуатация КВЖД в первые годы ее открытия проходила в сложных условиях: 1904-1905 гг. были годами русско-японской войны (по Портсмутскому миру южная часть линии от Куаньчэнцзы (ныне Чанчунь) до ст. Дальний (Далянь) была уступлена японцам); в 1906 г. происходила эвакуация войск из Маньчжурии. С 1907 г. дорога стала работать в нормальных условиях.

| Динамика перевозки грузов по КВЖД с 1907 по 1911 г. (млн пуд.) | |||||

| 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | |

| Хлебные грузы Лесные материалы Чай Соль Прочие грузы |

11,8 4,7 3,1 0,5 7,0 |

17,0 4,1 3,0 1,9 7,4 |

25,6 3,0 2,7 3,4 10,0 |

33,3 4,9 3,4 2,9 13,3 |

45,6 4,3 2,9 3,3 18,8 |

| Всего | 27,1 | 33,4 | 44,7 | 57,8 | 74,9 |

Доход от перевозок за этот период составлял (соответственно по годам) – 7,7; 8,2; 8,4; 10,5 и 12,4 млн руб.

1 августа 1906 г. Уссурийская железная дорога была передана в долгосрочную аренду Китайско-Восточной железной дороге – на 25 лет, сроком до 1 января 1931 г. Чем это было вызвано? Во-первых, тем, что в результате поражения в русско-японской войне КВЖД потеряла свои южные порты: Порт-Артур и Дальний. Дороге нужен был выход к океану, и выбор пал на Владивосток.

Всесильный тогда министр финансов граф С. Ю. Витте, в ведении которого находилась КВЖД, убеждал царя, что Уссурийскую железную дорогу нельзя оставлять в прежнем положении, ибо ее служащие своевольничают, администрация попала под влияние неблагонадежных лиц. На этом фоне резко контрастировала КВЖД, которая за время русско-японской войны выполнила грандиозную работу, а после войны, когда на всех дорогах происходили беспорядки, ни на один час не прекращала своей деятельности, И посему Витте полагал необходимым передать Уссурийскую железную дорогу в аренду Обществу КВЖД, которое сумеет навести на ней тот же образцовый порядок, какой существует на КВЖД. На основании доклада министра финансов в марте 1906 г. вышло постановление о передаче Уссурийской дороги в аренду Обществу КВЖД. Фактическая передача состоялась 1 августа 1906 г.

Царское правительство хотело, чтобы революционно настроенный рабочий класс Уссурийской железной дороги поохладил свой пыл под эгидой КВЖД. Особенно добивались сдачи “Уссурийки” в аренду ее бывший начальник инженер-полковник Н. И. Фон-Кремер, а также начальник КВЖД надворный советник Дмитрий Леонидович Хорват, считавший Уссурийскую дорогу чуть ли не своей вотчиной – на том, видимо, основании, что строили ее солдаты Уссурийского железнодорожного батальона, которым он тогда командовал.

Итак, управление Уссурийской железной дороги было расформировано и образовано Уссурийское отделение КВЖД. Представителем Совета и начальником отделения, штатным по МПС, и одновременно начальником отделения пути линии с 1908 по 1917 г. являлся Степан Цецаревич фон Оффен-берг. Родился он в 1864 г. Окончил институт путей сообщения.

В 1897 г. возглавил службу пути и сооружений Уссурийской дороги, инженер-путеец 4-го класса. За трудовое усердие удостоен трех орденов и четырех медалей. В 1915 г. ему было присвоено звание генерал-майор.

Состояние Уссурийской дороги ко времени передачи ее в аренду КВЖД совершенно не отвечало хозяйственным нуждам, особенно потребностям развивающегося экспорта. Заданная при постройке линии максимальная пропускная способность (семь пар воинских поездов) стала тормозом для возрастающего движения. Конечно, такая ситуация не могла устраивать Общество КВЖД. А поскольку, согласно статье 15-й соглашения сторон, дефицит по эксплуатации Уссурийской железной дороги должен был возмещаться арендатору российским правительством, правление КВЖД не скупилось на производство всех тех улучшений, которые способствовали бы усилению пропускной способности. С этой целью за период подчиненного положения (1913-1916) на участке Владивосток- Никольское, по которому шли экспортные грузы, уложили вторые пути; на перегоне Кипарисово Надеждинское построили тоннель, смягчив этим самым Кипарисовский перевал; в г. Владивостоке построили три виадука, смягчив этим профиль пути Владивосток – Первая Речка; на Эгершельде оборудовали причалы и склады для перевалки экспортных грузов.

Все расходы КВЖД производила из своих средств, которые затем погашало правительство. В первую мировую войну и последующий период погашение платежей стало задерживаться, денежные ассигнования на Уссурийскую дорогу свелись к нулю, и последняя уже не получала от КВЖД ничего, кроме указаний. (прим. 3)

4. КВЖД в годы Советской власти (1918 – 19950)

20 марта 1920 г. Приморская областная земская управа издала постановление “О расторжении договора 1906 г. об аренде Уссурийской железной дороги Обществом КВЖД”. Тогда же было образовано исполнительное бюро Совета путей сообщения под председательством большевика И. Г. Кушнарева и трех членов, в число которых вошел начальник Уссурийского отделения службы движения инженер Н. Э. Спенглер. Ему было поручено провести отделение Уссурийской дороги от КВЖД и образовать управление самостоятельной дороги.

12 мая 1920 г. вышел первый приказ по обретшей независимость дороге. Окончательное же отделение произошло 1 июля 1920 г. с образованием самостоятельного управления во главе с инженером Николаем Эдуардовичем Спенглером. Так преждевременно закончилась аренда КВЖД Уссурийской железной дороги.

На протяжении длительного времени Китайско-Восточная железная дорога была яблоком раздора между Россией и Японией. Ее огромную роль для экономики Маньчжурии быстро оценили железнодорожные магнаты Америки, в первую очередь Гарриман. Не случайно поэтому посредничество в заключении мирного договора между Японией и Россией после войны 1905 г. взяла на себя Америка. Этот договор был подписан 5 сентября 1905 г. в американском городе Портсмуте. Он существенно ограничивал интересы как России, так и Японии в Китае, хотя в более выгодном положении оказывалась все же Япония: она получила Ляодунский полуостров с Южно-Маньчжурской железной дорогой (частью КВЖД).

В 1909 г. США провозгласили доктрину “открытых дверей” в Китае, что означало открытый грабеж Китая. На основе этой доктрины Америка сделала предложение Англии, Германии, Франции и Японии о нейтрализации железных дорог в Маньчжурии. Естественно, что с этим не могли согласиться ни Россия, ни Япония. Северная часть КВЖД от ст.

Отпор до Пограничной по-прежнему оставалась в собственности России. С 1924 г. КВЖД находилась в совместном управлении СССР и Китая.

Маньчжурия, давно являвшаяся лакомым куском для Японии, была захвачена японскими милитаристами в 1931 г. Исходным пунктом и базой аннексии Маньчжурии была Южно-Маньчжурская железная дорога. Японцы, оккупировавшие Маньчжурию, стали препятствовать нормальной работе КВЖД, находившейся в собственности СССР. На дороге участились случаи диверсий и аварий, японская разведка шантажировала советских железнодорожников, работавших на дороге, насаждала среди них агентуру. Учитывая сложившуюся напряженную обстановку в этом районе, Советское правительство в целях сохранения мира на Дальнем Востоке согласилось в 1935 г. на продажу КВЖД Японии.

Япония наживала на эксплуатации железных дорог Маньчжурии огромные барыши. Только за 1938 г. чистая прибыль концерна составила более 142 млн иен. Наряду с этим японская военщина интенсивно использовала железную дорогу для военных перевозок: сколачивалась миллионная Квантунская армия, которая должна была сыграть роль ударного кулака в будущей большой войне с Советским Союзом. Маньчжурии и КВЖД в этой войне отводилась роль плацдарма. Но хваленая армия вынуждена была капитулировать в августе 1945 г. перед мощной Советской Армией, которая вступила в Маньчжурию с великой освободительной миссией.

Вместе с победой советского народа над милитаристской Японией были восстановлены и наши права на КВЖД. Верное принципу уважения суверенитета Китая, Советское правительство еще в 1917 г. отказалось от прав экстерриториальности в Китае и управляло КВЖД совместно с Китаем на паритетных началах. С провозглашением в Китае Народной Республики КВЖД стала дорогой подлинной дружбы и братства между советскими и китайскими народами.

14 февраля 1950 г. в Москве между правительствами СССР и Китайской Народной Республики был подписан исторический договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Тогда же было заключено соглашение, по которому Советское правительство передало Китаю безвозмездно все свои права по совместному управлению Китайской Чаньчуньской (бывшей КВЖД) железной дорогой со всем принадлежащим ей имуществом

Буркова Валентина Федоровна

Источник: “Дальневосточная магистраль России”, г.Хабаровск, изд-во Частная коллекция, 1997 г. Глава из книги помещена полностью, без сокращений. Разбивка на подразделы произведена С.Г.Сигачевым.

Примечания С.Г.Сигачева:

(1) Если отбросить излишне политизированные утверждения типа “…Наиболее агрессивные намерения по отношению к Китаю стала проявлять Япония…” или “она навязала китайскому правительству кабальный Симоносекский договор”, то картина выявляется следующая: в Северном Китае было два серьезных соперника – Российская империя и Япония. Они боролись за контроль над этим стратегически и экономически важным районом, поскольку тогдашний Китай был ослаблен и раздроблен на полуавтономные куски.

Сначала одержала верх Россия, используя свое влияние в мире и сотрудничество с другими великими державами. Она стала активно использовать открывшиеся возможности по эксплуатации Маньчжурии, а также стремилась закрепить за собой и стратегические приобретения (Порт-Артур, Дайрен).

Но, к сожалению, тогдашнее российское руководство (“безобразовская клика”) переоценило свои возможности и одновременно недооценило растущую мощь Японии, особенно военную и экономическую. Кроме того, негативно влияли на российские позиции в Маньчжурии и общие факторы – такие, как социальная напряженность в обществе и проблемы боеспособности армии и флота. Поэтому сама по себе концессия на строительство КВЖД окончательно настроила Японию против России, а в особенности – право на постройку ЮМЖД (Южно-Маньчжурской ж.д. – отворота от КВЖД на Порт-Артур). Японцы увидели в этих действиях Российской империи подрыв своих усилий по колонизации Китая, а главное – они теряли возможность эксплуатировать в своих целях такой лакомый кусок территории, считавшейся до этого практически “бесхозной”. В те времена не особо обращали внимание на такие “мелочи”, как суверенитет над своей территорией слабых стран, к которым тогда относился и Китай…

(2) Такие быстрые темпы проникновения в Маньчжурию и закрепления там не только озлобляли Японию, но и настораживали ведущие западные державы, которые в усилении русского влияния увидели опасность доминирования Российской Империи в этом районе. Как видно из вышесказанного, в Маньчжурию направлялись большие финансовые и материальные ресурсы, а строительство велось с большим размахом и скоростью. Если бы не “боксерское восстание”, то интенсивная эксплуатация КВЖД началась бы полутора годами раньше. К сожалению, здесь ничего не сказано о строительстве и вводе в строй ЮМЖД (Южно-Маньчжурская ж.д. – от Чанчуня до Порт-Артура), которая тогда считалась главной из двух выходов к Тихому океану, поскольку вела в Дайрен и Порт-Артур – соответственно основной торговый порт и главную военно-морскую базу России на Тихом океане. Направление на Владивосток некоторое время не считалось ключевым, это направление стало таковым только после русско-японской войны 1904 – 1905 г.

(3) 24 августа 1999 года на сайте, благодаря помощи со стороны музея Дальневосточной ж.д., найдено и опубликовано фото легендарного генерала Д.Л.Хорвата, управляющего КВЖД в самые суровые и изменчивые годы – 1902-1922 и практически создавшего в те годы “государство в государстве”, имевшего неофициальное название – “счастливая Хорватия”.

Что еще посмотреть на эту тему:

Об истории КВЖД и русской колонии в Маньчжурии – статья Надежды Абловой на странице Белорусского журнала международных отношений (правда, доступ медленный)

История КВЖД и российской эмиграции в Китае (первая половина ХХ века)

Источник: transsib.ru

История строительства Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД)

История Китайско-Восточной (Маньчжурской) железной дороги тесно связана с сооружением Великого Сибирского пути – Транссибирской магистрали. В начале работ над прокладкой Транссиба рассматривались два варианта её прохождения из Забайкалья на восток.

По первому варианту магистраль должна была пройти вдоль берега Амура и российско-китайской границы до Хабаровска, а по второму – через Маньчжурию к Тихому океану . Второй вариант рассматривался ещё во время проектирования Сибирской железной дороги , когда обсуждалась возможность её прокладки от Иркутска через Кяхту в Монголию , далее – через Китай в российское Приморье .

Сторонники варианта прохождения Транссиба вдоль Амура обосновывали его последующим ростом возможностей экономического и социального развития российских территорий Восточной Сибири и Дальнего Востока. С.М.Духовской – приамурский генерал-губернатор в период 1893-1898 годов – заявлял, что даже при присоединении Маньчжурии к Российской Империи важность для России Амурской железной дороги оставалась бы огромной, как и её «колонизационное и базоустроительное значение». Он подчеркивал, что ни в коем случае нельзя прекращать намеченное ранее строительство железнодорожной линии вдоль Амура.

В пользу маньчжурского варианта сыграло усиление на Дальнем Востоке активности Японии , угрожавшее интересам Российской Империи в Китае. Кроме того, маньчжурский вариант давал возможность выхода России на новые рынки сбыта в Азиатско-Тихоокеанском регионе .

Поэтому правительство приняло неординарное решение: одновременно с Транссибирской проложить магистраль по территории Маньчжурии (Северо-Восточный Китай), соединяющую Забайкалье и Уссурийский край и, таким образом, получить кратчайший железнодорожный выход к Тихому океану – конечной цели Транссиба в более ранние сроки. Этому решению способствовало и то обстоятельство, что после подписания Симоносекского мирного договора между Китаем и Японией в 1895 году китайское правительство установило с Россией дружеские отношения. При обсуждении планов строительства КВЖД было решено привлечь к участию в нём частный капитал, для чего была проведена соответствующая подготовительная работа. В декабре 1895 года был создан Русско-Китайский банк с первоначальным капиталом 6 млн. рублей.

Здание Русско-Китайского банка на Вокзальном проспекте в Харбине

Для его формирования 3/8 средств предоставил Петербургский международный банк, а 5/8 поступило от французских банков.

Сторонником маньчжурского варианта был министр финансов С.Ю.Витте , считавший, что железная дорога будет содействовать мирному завоеванию Маньчжурии.

Сергей Юльевич Витте (1849-1915 гг.) – инициатор строительства КВЖД

По инициативе графа С Ю.Витте с одобрения Императора Николая II особым высшим органом – Комитетом Сибирских дорог было принято решение провести железнодорожную трассу по территории Северной Маньчжурии от станции Карымская Забайкальской ж.д. до станции Никольско-Уссурийской тогда ещё Уссурийской железной дороги.

После успешных переговоров председателя кабинета министров С.Ю.Витте с ведущим государственным деятелем Китая Ли-Хун-Чжаном 22 мая 1896 года было подписано соглашение о строительстве на территории Маньчжурии железной дороги, а в Петербурге образовано Общество Восточно-Китайской железной дороги. Председателем правления Общества стал посланник Китая в Петербурге и Берлине Сюи-Цзень-Чэн, а вице-председателем, по рекомендации С.Ю.Витте, – русский инженер путей сообщения С.И.Кербедз (племянник выдающегося мостостроителя С.В.Кербедза).

Осмотр линии изысканий вице-председателем С.И.Кербедзом в 1899 г . в Вейшахе

Это был эрудированный человек, опытный проектировщик, изыскатель, организатор и руководитель многих транспортных строек.

В 1903 г . С.И.Кербедза сменил инженер А.Н.Вентцель, а затем, на должность главного инженера Общество пригласило талантливого инженера путей сообщения А.И.Юговича, имевшего к тому времени огромный опыт железнодорожного строительства в различных регионах России.

Александр Иосифович Югович (1842-1925 гг.) – главный инженер строительства КВЖД

В результате сравнения был выбран вариант трассы дороги от станции Маньчжурия до Пограничной (Суйфынхэ) через Харбин ( 1513 км — главная линия) и от Харбина до Порт-Артура (Люйшунь) ( 1014 км — южная линия). Всего, таким образом, предстояло уложить 2527 км главного пути.

Условия жизни изыскателей в Баянсу

Дорога строилась однопутной с шириной колеи 1524 мм . Уклоны на равнинных участках – не круче 0,005, в гористой – до 0,013. Ширина земляного полотна – 5,5 м , толщина балласта под шпалой – 45 см , масса рельсов – 32 кг/м, минимальный радиус кривых на равнинах – 532,5 м , в гористых условиях – 320 м . Пропускная способность дороги – 10 пар поездов в сутки. Расстояния между остановочными пунктами приняли равными для равнинных участков 32 км , гористых – не более 26 км .

Официальной датой начала строительства КВЖД является 28 августа 1897 года.

Начало строительства линии, митинг на восточном участке

Открытие работ по сооружению КВЖД началось в мае-июне 1898 года, когда к берегу реки Сунгари пришли два парохода «Благовещенск» и «Святой Инокентий» с руководством на борту во главе с заместителем главного инженера строительного управления КВЖД. Сооружали её отдельными участками протяженностью от 70 до 150 км , которые впоследствии преобразовали в строительные отделения, возглавляемые опытными инженерами путей сообщения Н.Н.Бочаровым, Н.С.Свиягиным, Ф.С.Гришманом, С.Н.Хилковым.

Глубокие каменные выемки на 891 версте Южной линии

Условия края вызвали необходимость пересечения значительного числа рек, ручьев и суходолов, что требовало возведения многих искусственных сооружений. Наиболее крупные инженерные сооружения были выделены в самостоятельные объекты. Так, строительством больших мостов руководил Лентовский, пристаней во Владивостоке – Эгершельд, в Хабаровске и на реке Иман – Вановский.

На КВЖД построено более 21 тысячи погонных метров искусственных сооружений при протяженности главного пути 2500 километров – это более 1440 различных сооружений, в том числе: 912 металлических и 258 каменных (арочных) мостов, 230 водопропускных труб и лотков, 9 тоннелей. Построенные искусственные сооружения отличаются не только высокой прочностью и монументальностью, но и привлекательным архитектурным оформлением. Такую оценку заслужили, в частности, арочные мосты отверстием 21,3 м .

Арочный мост через реку Цзиньчжоу отверстием 20 с

В числе наиболее сложных – металлические мосты через реки Сунгари у Харбина и на южном участке, через Нонни, Чинхэ и др.:

через реку Сунгари 1 – 1005 метров (Харбин);

через реку Сунгари 2 – 735 метров ;

через реку Хунхэ – 735 метров ;

через реку Нонни – 650 метров ;

через реку Ченхэ – 640 метров ;

через реку Муданьцзян – 415 метров ;

через реку Тайцзы – 415 метров .

Самый большой мост протяженностью 1005 м через Сунгари у Харбина был одним из крупнейших мостов на Транссибирской магистрали.

Мост через реку Сунгари длиной 1005 м, построен в декабре 1901 года

Металлические пролетные строения больших мостов поставляли по контрактам заводы Бельгии, Англии, а также завод в Варшаве. Следует подчеркнуть, что КВЖД значительно превышает Транссиб по количеству искусственных сооружений на один километр трассы; причем общая длина водопропускных отверстий составила около 20 км , а горных перевалов – 7 % общей протяженности дороги.

Центральным пунктом развёртывания работ на КВЖД стал город Харбин, который обязан своим рождением КВЖД.

Харбин, КВЖД , 1907 год

Датой рождения города является 11 июня (24 июня по новому стилю) 1898 года. Первоначально он назывался «Поселок Сунгари». Позже его переименовали в Харбин. На основании старинных китайских документов, термин «Хао-бин» обозначает «плавни», то есть низкие пойменные луга, затопляемые весенними размывами. Это название соответствует территории, занятой городом.

А слово было трансформировано русскими в Харбин.

Под асфальт, сухой и гладкий –

Наледь наших лет,

Изыскательской палатки

Канул давний след…

Флаг Российский. Коновязи.

Говор казаков.

Нет с былым и робкой связи, –

Русский рок таков.

Инженер. Расстегнут ворот.

Фляга. Карабин.

Здесь построим русский город,

Назовем – Харбин…..

Из стихотоворения Арсения Несмелова, 1938 г.

От Харбина строители шли в восточном, западном и южном направлениях. Несмотря на сложные условия, сооружение КВЖД шло достаточно успешно. Однако положение резко изменилось в связи с Ихэ-туаньским («боксерским») восстанием в Северном Китае. В середине 1900 г . оно охватило и районы строительства КВЖД, что парализовало стройку почти на год.

В результате волнений Общество Китайско-Восточной железной дороги понесло убытки на сумму около 70 млн. руб. Было разрушено 160 тыс. м 3 земляного полотна, 60 путевых зданий, часть искусственных сооружений. Правда, потери полностью компенсировало китайское правительство.

Успешному сооружению КВЖД способствовало и то обстоятельство, что строительные работы были развернуты одновременно и от конечных пунктов дороги: Никольска-Уссурийского со стороны Приморья, Порт-Артура с юга, станции Маньчжурия (точнее от остановочного пункта Китайский разъезд) в Забайкалье.

Одним из сложных и труднодоступных участков КВЖД стал перевал через Большой Хинганский хребет (Дасинаньмин). Он расположен в системе гор Северо-Восточного Китая и простирается на 1200 км при ширине до 400 км и высоте над уровнем моря до 2034 м . Горы сложены в основном гранитами, андезитами и другими прочными породами.

Изысканиями была предопределена необходимость сооружения тоннеля под восточным отрогом Большого Хингана. Это сложнейший на магистрали барьерный объект. Руководство сооружением тоннеля возложили на инженера Н.Н.Бочарова, который к тому времени имел богатый опыт строительства Новороссийских тоннелей.

Помощниками Бочарова стали инженеры Я.Л.Скидельский и Б.А.Снарский (кстати, именами Бочарова, Эгершельда и Снарского названы станции на Дальневосточной дороге). Полная длина двухпутного Хинганского тоннеля равнялась 3073,6 м . В плане он расположен на кривой 1280 м . Высшая точка тоннеля – западный портал находится на высоте 974,3 м над уровнем моря; максимальная толщина слоя породы над сводом – 127,2 м . Стремясь, по возможности, сократить длину тоннеля, Н.Н.Бочаров запроектировал его односкатным, с уклоном 0,012 в сторону восточного портала. Поскольку восточный склон хребта, опускавшийся в долину р. Ял, очень крутой, Бочаров принял смелое и оригинальное решение – искусственно развить линию сомкнутой петлей радиусом 320 м и длиной около 2 км (спираль Бочарова). При этом путь сначала проходил в каменной трубе отверстием 9,4 м под насыпью высотой 23,5 м , а затем по самой насыпи.

Спираль Бочарова

1 – тоннель; 2-разъезд; 3- труба с отверстием.9,4 м; 4 – кривая R =320 м

Мировая практика железнодорожного строительства не знала аналогов подобного решения. Устройство замкнутой петли у Хинганского тоннеля – явление уникальное, вызвавшее восхищение современников. «Я проехал все альпийские горные перевалы, но нигде ничего подобного Хингану не видел. Картина Хинганского участка КВЖД дает прямо ошеломляющее впечатление. Поражает не столько грандиозность вложенного здесь труда, сколько блестящая победа человеческой мысли, та высшая победа, которая может исторгнуть слезы умиления. Каюсь, я испытал это чувство, когда проезжал по дивной Бочаровской спирали», – так отзывался один из пассажиров, проезжавший тогда по КВЖД.

Выход петли к Харбину по долине реки Яль (375 верста)

Для устройства спирали потребовалось разработать скальную выемку глубиной более 20 м и переместить в насыпь подхода к тоннелю около 400 тыс. м 3 грунта, на что ушло почти два года. Как ранее отмечалось, тоннель строили двухпутным. Однако чтобы ускорить открытие движения поездов на участках с прочными породами обделкой (бутовая кладка) укрепляли только свод тоннеля, оставляя нетронутым грунт под пятой свода – участок становился однопутным (рис. а);

при слабых породах (в основном на расстоянии 640 м от западного портала) разработку грунта вели на полный профиль с обделкой всего контура тоннеля (рис.6). В обоих случаях путь укладывали по оси тоннеля. Устройство обделки считалось наиболее сложным и ответственным процессом. На эти работы наняли итальянских каменщиков во главе с известным специалистом Ферри.

Подготовительные работы в тоннеле и на спирали Бочарова начали в первом полугодии 1900 года. Разрушенные во время Ихэ-гуаньского восстания конструкции в тоннеле и объекты на строительной площадке удалось восстановить лишь к весне 1901 года.

Бурение скважин для проходки нижней направляющей штольни (тоннель сооружали так называемым новоавстрийским способом) начали 15 сентября 1901 года, а 7 апреля 1902 года пробили сквозную направляющую штольню. Максимальный темп проходческих работ при этом составил 15 м/сут., средний – 8,5 м/сут. Осенью 1901 г . к восточному порталу подошли с укладкой пути, что дало возможность доставлять к тоннелю необходимое оборудование и материалы. При сооружении Хинганского тоннеля широко использовали временные (иногда трехъярусные) тупиковые заезды с уклонами до 0,025, а на многих других барьерных участках – временные обходы для сквозного движения поездов.

Осмотр работ по пробивке Хинганского тоннеля

Ввод в эксплуатацию Китайско-Восточной железной дороги осуществлялся поэтапно: участок Маньчжурия-Харбин открыли в 1899 году; Харбин-Пограничная – в 1901 году; граница Империи Маньчжурия, Пограничная-Гродеково, Харбин-Дальний (Дайлянь) с веткой к Порт-Артуру – в 1903 году.

В 1901 году на отдельных участках было открыто рабочее движение поездов. Временное движение поездов началось в начале 1902 года. При временной эксплуатации в период, когда в тоннеле ещё велись работы, поезда шли по обходу, длина которого равнялась 18,2 км .

Первый поезд по Хинганскому тоннелю проследовал 30 ноября 1903 года – всего лишь через 2 года и 2,5 месяца после начала основных работ, а ещё через 3,5 месяца – 14 мая 1904 года объект сдали в постоянную эксплуатацию. В честь сооружения тоннеля отчеканили памятную медаль.

Стоимость 1 версты КВЖД составила 152000 руб. В постоянную эксплуатацию КВЖД ввели 1 июля 1903 года

По своим масштабам Хинганский тоннель занимал на дорогах России второе место после Сурамского на Кавказе. Протяженность последнего 3987,4 м , что на 913,8 м превышает длину Хинганского тоннеля. Но Сурамский тоннель строили более трех лет, причем работы на открытом воздухе там могли продолжаться круглый год. Суровый же климат Хингана позволял работать вне тоннеля лишь в течение короткого периода. В самом тоннеле зимой можно было только разрабатывать грунт, каменные работы прекращались.

Железная дорога возле ст. Хинган КВЖД ( 7045 км ), 1903 год

Помимо Хинганского тоннеля на КВЖД построили ещё 8 тоннелей длиной от 42,5 до 421,75 м . При сооружении КВЖД успешно преодолевали и другие барьерные места, в частности бурные реки. Как видно из таблицы, большие и внеклассные мосты строили также в предельно короткие сроки, и это при том, что указанные в таблице и другие сложные мосты (через реки Хунхэ, Тайцзы, Дунляохэ, Элин, Ашихэ, Шандзы) возведены на кессонных (наиболее трудоемких) фундаментах. Большинство работ выполнялось вручную, однако темпы сооружения многих мостов на КВЖД превосходят достигнутые в современном мостостроении в России.

Источник: www.rzd-expo.ru

Стратегическая ошибка Петербурга: строительство КВЖД

Блестящая победа над Китаем и тут же военно-дипломатическое унижение, когда Японии пришлось уступить под давлением России, Германии и Франции, вызвало в Японской империи взрыв удивления, ненависти и жажду мести. Часть японских военных даже была готова к самоубийственной схватке с тремя мировыми гигантами и обсуждала план похода из Порт-Артура во Владивосток. Витала идея — отомстить или умереть. Властям пришлось бросать в тюрьмы фанатиков, которые были готовы атаковать иностранцев.

Японская элита действовала в том же направлении, но трезво и расчётливо. У Японии не было ни одного современного линкора, а регулярная армия насчитывала всего 67 тыс. человек. Шансов в борьбе с Россией, Францией и Германией не было. Необходимо было бить врага по отдельности и найти союзников (Британия).

В Токио поняли, что главное препятствие на пути к господству в Азии — это Запад и Россия. Первый удар решили нанести по России, которая сама подставилась, резко активизировав экспансию в Корее и Северо-Восточном Китае. Теперь полученная от Китая контрибуция (а деньги Китай получил от России, то есть русские де-факто частично профинансировали милитаризацию Японии) пошла не на создание стратегических железных дорог в Корее и Маньчжурии, как сначала планировал Токио, а на огромный заказ боевых кораблей в Британии. Они должны были стать самими мощными и современными в Азии. Флот имел приоритетное значение в планах будущей экспансии Японской империи в регионе.

Большую роль сыграло единство японской нации. Японцы были уверены, что смогут нанести поражение даже сильному врагу. Япония продемонстрировала фанатичную решимость в деле овладения регионом. И Япония показывала большие успехи: население выросло с 34 млн. человек в 1875 г. до 46,3 млн. в 1904 г. Внешняя торговля в этот же период выросла в 12 раз — с 50 млн. иен до 600 млн. иен.

Причем 85% экспорта Японии приходилось на промышленные товары. То есть страна показывала впечатляющие успехи в деле индустриализации. Стоит также отметить высокий уровень образования в стране.

Россия же откровенно бросала вызов растущим амбициям Японской империи и была самым доступным и уязвимым врагом. Петербург пообещал Китаю защиту от Японии и помощь в деле выплаты контрибуции.

В кратчайшие сроки был создан Русско-Китайский банк, имевший право выпускать валюту и собирать налоги от имени китайского Минфина, строить железные дороги в пределах Маньчжурии, проводить телеграфное сообщение. Усилилась Россия и в Корее.

Корейский король фактически жил в русской резиденции, и русские купцы и промышленники воспользовались слабостью корейской политико-экономической системы. Русские добились первых концессий от северных границ Кореи до устья реки Ялу на западе и устья реки Тюмень на востоке, общей площадью 3300 квадратных миль.

В мае 1897 г. первоначальный владелец концессии Юлий Бруннер продал её императорскому двору. Придворные махинаторы — великий князь Александр Михайлович и капитан Александр Безобразов, планировали создать мощную Восточно-Азиатскую компанию, аналог британской Ост-Индской компании, с которой началось британское могущество в Азии. Речь шла о создании механизма продвижения русских политико-экономических интересов на большом Дальнем Востоке. Это была весьма опасная затея, так как Россия уже на несколько десятилетий опоздала с такой экспансией. Русский Дальний Восток не имел военно-экономического, демографического и транспортно-инфраструктурного потенциала для такой наступательной политики в Корее и Китае.

Таким образом, Японская империя в это время находилась на взлёте, и дипломатическое поражение от великих держав только усилило желание японцев добиться поставленных целей. Среди всех рынков мира самым важным для Японии была Маньчжурия. А Россия в это время с головой влезла в Северо-Восточный Китай. Также Россия мешала Японии взять Корею — «нож направленный в сердце Японии» (стратегическое предполье-плацдарм). И Япония демонстративно стала готовиться к войне с Россией.

Великий Сибирский путь

Двумя главными опорами Российской империи в Маньчжурии-Желтороссии были КВЖД (Китайско-Восточная железная дорога) и Порт-Артур. Впервые идею о постройке железной дороги в Сибири подал ещё граф Н. Н. Муравьев-Амурский. В 1850 г. он предложил проект постройки здесь колесной дороги, которая впоследствии должна была замениться железной.

Но за недостатком средств проект этот так и остался на бумаге, хотя в 1857 г. были сделаны все нужные изыскания. А после того как Муравьев подписал в 1860 г. Пекинский договор, он немедленно начал «атаковать» Петербург с изложением идеи, что железная дорога, идущая от столицы на Восток, изменит судьбу России. Таким образом, идея построить железную дорогу из европейской части России к Тихому океану появилась своевременно и реализация этого проекта действительно могла изменить историю России, сделать её ведущей державой в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако начало реализации этого плана была отложена до 1880-х годов.

Почти одновременно с графом Муравьевым английский инженер Дуль предложил построить конно-железную дорогу от Нижнего Новгорода, через Казань и Пермь, а далее через всю Сибирь до одного из портов на Тихом океане. Но предложение это, к сожалению, сочувствия у русского правительства не вызвало. Хотя Сибирский путь связывал всю Русскую империю в единое целое и позволял начать капитальное освоение Сибири и Дальнего Востока, сделать их мощными сырьевыми базами империи, создать первые промышленные центры, форсировать процесс индустриализации, увеличить приток населения на Восток. Россия могла занять главенствующее положение в Корее и Северо-Восточном Китае, но уже опираясь на серьёзную базу на русской территории, в Сибири и на Дальнем Востоке.

В 1866 г. полковник Е. В. Богданович, командированный в Вятскую губернию для оказания помощи голодающим, заявил о необходимости постройки железной дороги из внутренних губерний до Екатеринбурга и далее до Томска. По его мнению, эта дорога могла предупредить голод в Уральском крае и, будучи затем проложена через Сибирь к китайской границе, получила бы крупное стратегическое и торгово-экономическое значение. Идея полковника Богдановича была одобрена, начались изыскания, и к концу 1860-х гг. имелось уже целых три проекта о направлении Сибирской железной дороги.

Однако, несмотря на военно-стратегическую, экономическую важность проекта и внимание, оказанное предложению полковника Богдановича царем Александром II, проекты будущей дороги не выходили за пределы специальной литературы и ученых дискуссий. Только в 1875 г. вопрос о постройке Сибирской дороги стал обсуждаться в правительстве, но её планировали строить лишь в пределах европейской части России и в перспективе не далее Тюмени. В конце концов было принято компромиссное решение — создать водно-железнодорожный путь в Сибирь.

Реальные действия в европейской части России были начаты только после 1880 года. Император Александр III решил, что железный путь необходимо проложить до Сибири. Но дело двигалось крайне медленно и царь с грустью отмечал: «Печально наблюдать, что ничего существенного ещё не сделано в направлении овладения этой богатой, но нетронутой страны; со временем здесь что-то нужно будет сделать». Но прошло ещё несколько лет, прежде чем Петербург перешёл от слов к делу.

В 1883-1887 гг. были проведены большие работы по сооружению Обско-Енисейской водной системы с расчисткой и спрямлением ряда русел небольших рек, устройством канала, постройкой плотины и шлюзов. Таким образом, была создана возможность перевозить грузы и пассажиров по огромному водно-железнодорожному пути: от Петербурга по Волго-Балтийской водной системе до Перми, далее по дороге Пермь — Екатеринбург — Тюмень, затем по Обско-Енисейской и Селенгинской водным системам и далее по Амуру вплоть до Тихого океана.

Протяженность этого пути составляла более десяти тысяч километров. Однако, использование этого пути целиком зависело от природно-погодных условий. В результате путешествие было продолжительным и трудным, а порой и рискованным. Для освоения Сибири и Дальнего Востока требовалась железная дорога.

В 1887 году приняли решение строить дорогу. При этом предполагалось, что она будет не сплошной, а смешанной, водно-железнодорожной. Только в феврале 1891 г вышел указ о строительстве «сплошной через всю Сибирь железной дороги» от Челябинска до Владивостока. Сооружение ее объявлялось «великим народным делом».

Магистраль делилась на семь дорог: Западно-Сибирскую, Средне-Сибирскую, Кругобайкальскую, Забайкальскую, Амурскую, Северо-Уссурийскую и Южно-Уссурийскую. Позднее появилась Китайско-Восточная железная дорога. 19 мая 1891 г. во Владивостоке началось строительство Великого Сибирского пути.

В ноябре 1892 г. правительство выделило 150 млн. рублей на первоочередные и 20 млн. рублей на вспомогательные работы. Строительство предполагалось завершить в следующие сроки: Челябинск — Обь — Красноярск — к 1896 г.; Красноярск — Иркутск — к 1900 г.; линию Владивосток — Графская — к 1894-1895 гг. Предварительная стоимость была определена в 350 млн. рублей золотом, или 44 тыс. рублей на километр. С 1892 г. на всех дорогах, кроме Амурской, развернулись изыскательские и строительные работы.

По стратегическим соображениям колея была широкой. Стремление ускорить работы и условия территории (девственные леса, скалы и мощные водные преграды) привели к тому, что дорога была одноколейной. Масштаб работ был титанический. Уже Обь, Иртыш и Енисей, не говоря о Байкале, могли отбить всё желание строить дорогу. Полгода почва промерзала почти на два метра.

Для строительства сформировали целую армию: в общей сложности на стройке было занято одновременно более 100 тысяч человек (десятки тысяч чернорабочих, тысячи каменщиков, плотников, прокладчиков полотна, вагонетчиков, мастеров по переправам и технических специалистов). Рабочих вербовали в беднейших губерниях России и из местных жителей.

Местные крестьяне рубили лес, подвозили землю, балласт и строительный материалы. Привлекали заключенных. Сначала они были плохими помощниками. Но затем им стали зачитывать 8 месяцев за год. А судимость после двух лет работ сокращалась вдвое. Свободным строителям давали 42 акра земли. Работы в основном выполнялись вручную.

Основными орудиями труда были лопаты, ломы, топоры и пилы.

Широкий размах работ за счет государства позволил целесообразно маневрировать рабочей силой. Это давало преимущество перед частным способом, когда строительство осуществляется разрозненными, конкурирующими акционерными обществами целью которых была прибыль любой ценой.

Использование огромного количества людей на строительстве железных дорог от Урала до Тихого океана позволило постоянно наращивать темпы сооружения Транссиба. В результате между 1892-1895 гг. магистраль продвигали со скоростью около полутысячи километров в год. Растущая внешняя угроза заставила форсировать темпы строительства и в 1895 г. был сделан рывок тысячу километров год. Империя буквально рвала жилы, чтобы протянуть железный путь к Великому океану.

Весной 1891 г. началось строительство на Уссурийской линии. В 1893 г., с двухлетним опережением запланированного срока, правительство открыло финансирование строительства Средне-Сибирской дороги. Важным событием стало строительство моста через Обь. Рядом с мостом возник поселок, превратившийся затем в город Новосибирск.

Средне-Сибирская железная дорога начиналась от восточного устоя моста и завершалась в Иркутске. Она была удалена от транспортных коммуникаций, из Центральной России приходилось доставлять не только рабочих, но и оборудование и материалы. Крупными барьерами были и другие крупные реки, через которые пришлось сооружать большие мосты, в том числе длиной 515 м через Томь и 950 м через Енисей.

Летом 1896 г. приступили к работе на участке от Иркутска до Байкала. В постоянную эксплуатацию эта часть Транссиба была принята в 1901 г. Здесь строительство достигло пика трудностей — в районе озера Байкал — крупнейшего в мире пресного водоёма. Для объезда озера в 1900 году требовалось 47 дней.

Из-за сложности рельефа, дальности подвоза и других причин перерасход средств при сооружении этого участка достиг 16 млн. рублей, и километр дороги обошелся в 90 тыс. рублей. Чудовищными усилиями рабочие построили грандиозный паром, ходивший три раза в сутки.

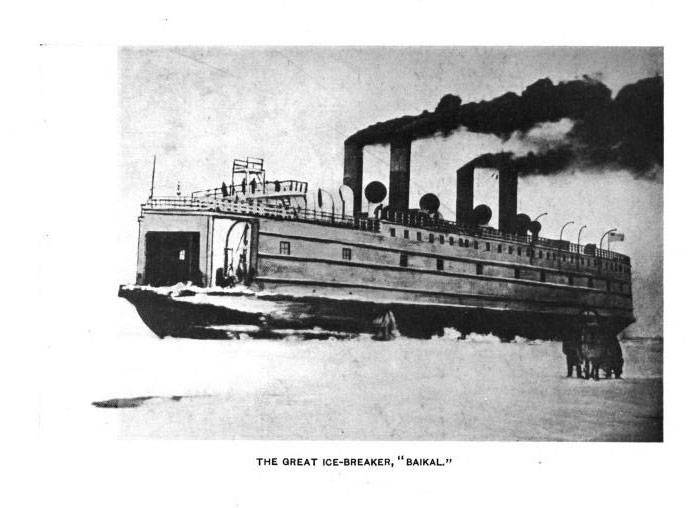

Подвижной состав перевозился мощными паромами-ледоколами «Байкал» и «Ангара», которые регулярно курсировали на 73-километровой переправе. Ледоколы построила британская компания «Сэр В. Г. Армстронг, Витворт и Ко», затем суда в разобранном виде доставили на Байкал. Максимальная вместимость паромной переправы составляла 27-40 вагонов в сутки. Паромная переправа шла от пристани Лиственничная до пристани Мысовая. Дальше дорога шла на Верхнеудинск.

Паром ледокол «Байкал» на озере Байкал, 1911 г.

Однако такой смешанный способ транспортировки оказался впоследствии недостаточно эффективным, особенно в предвоенный и военный период, когда требовалось быстро переправить массу войск, вооружения, техники на Дальний Восток, а также организовать их полноценное снабжение. В зимние морозы войскам приходилось форсировать огромное озеро пешим маршем по льду, делая остановки для обогрева.

Периодически бушевали шторма и северный ветер разбивал лед, что вели к гибели людей. Инженеры ставили железнодорожный путь, но локомотив не мог пройти по льду и вагоны с оружием, запасами волокли лошади. Параллельно железнодорожной ветке прокладывалось ледовое шоссе. Но темпы такой переправы были крайне низкими. Это заставило поднять вопрос об окончательных изысканиях и строительстве Кругобайкальской железной дороги.

Еще в 1891 г. рассматривалось два варианта обхода озера Байкал — северный и южный. Северный казался более простым. Но экспедиция О. П. Вяземского установила, что южный вариант, несмотря на его сложность, все же предпочтительнее, так как местность здесь лучше обжита. Поэтому остановились на нем. Путь проходил по скалистому берегу, огибая Байкал.

Русские строители совершили ещё один подвиг. На Кругобайкальской железной дороге длиной в 260 км построили 39 тоннелей общей протяженностью 7,3 км, 14 км подпорных стен, 47 предохранительных галерей, виадуки, волнорезы, многочисленные мосты и трубы.

Эта дорога уникальна по концентрации разнообразных искусственных сооружений, став наглядной энциклопедией инженерно-строительного искусства. Только объем земляных работ при сооружении дороги составил свыше 70 тыс. кубометров на один километр. Не удивительно, что эту линию сооружали шесть лет.

Самоотверженный труд строителей позволил в 1905 г. (на год раньше срока) начать регулярное движение поездов. В то же время паромная переправа просуществовала еще почти 20 лет. Для этого соорудили новую пристань Баранчук близ станции Байкал.

Строительство Сибирского пути

Постройка КВЖД

После Забайкальской дороги (Мысовая — Сретенск) сначала планировали строить Амурскую. В соответствии с этим в 1893-1894 гг. произвели изыскания от Сретенска до станицы Покровская на Амуре и далее до Хабаровска. Однако сложность условий, суровость климата, а главное геополитика, захват Россией Порт-Артура заставили принять другое решение — вести железную дорогу к Порт-Артуру и Дальнему.

Ведущую и роковую роль в этом решении сыграл Витте. Он предложил провести заключительную часть пути по китайской территории, экономя полтысячи километров пути до Владивостока. Главным доводом, с помощью которого Петербург убедил Пекин, была военная помощь со стороны России Китаю в возможной борьбе с Японией.

Витте заявил китайскому министру Ли Хунчжану, что «благодаря нам Китай остался цел, что мы провозгласили принцип целостности Китая и что, провозгласив этот принцип, мы будем вечно его держаться. Но, для того чтобы мы могли поддерживать провозглашенный нами принцип, необходимо прежде всего поставить нас в такое положение, чтобы в случае чего мы действительно могли оказать им помощь. Мы же этой помощи оказать не можем, пока не будем иметь железной дороги, потому что вся наша военная сила находится и всегда будет находиться в Европейской России. … Таким образом, для того чтобы мы могли поддерживать целость Китая, нам прежде всего необходима железная дорога, и железная дорога, проходящая по кратчайшему направлению во Владивосток; для этого она должна пройти через северную часть Монголии и Маньчжурии. Наконец, дорога эта нужна и в экономическом отношении, так как она подымет производительность и наших русских владений, где она пройдет, и также производительность тех китайских владений, через которые она будет идти».

После некоторых сомнений, китайское правительство в благодарность за помощь в борьбе с посягательствами Японии дало согласие построить отрезок Транссибирской магистрали — Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД), через Маньчжурию. Россия получила право строить железную дорогу через Монголию и Маньчжурию до Владивостока. Сыграл свою роль и прямой подкуп ведущего министра империи Цин Ли Хунчжаня (он получил огромную сумму — 4 млн. рублей). Это было традиционное для тогдашнего Китая явления, высшие сановники и генералы брали взятки, продвигая интересы западных держав и компаний.

«Таким образом, — отмечал Витте, — в наши руки передавалась дорога величайшего политического и коммерческого значения… Она должна была служить орудием сближения восточных и европейских наций». Министр финансов считал, что эта дорога будет содействовать мирному завоеванию Маньчжурии.

Витте полагал, что Великая дорога станет русским ответом на строительство Суэцкого канала и на создание трансканадской железной дороги. Англия уже контролировала две трети китайских портов, и России был один путь усилить свои позиции в регионе — включить Маньчжурию в свою сферу влияния и довести дорогу до Владивостока и Порт-Артура. В пользу этого варианта сыграло и усиление на Дальнем Востоке Японской империи, угрожавшей интересам Российской империи в Китае. Кроме того, КВЖД, по мнению её сторонников, давала возможность выхода России на новые рынки сбыта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Один из самых влиятельных и одиозных сановников Цинской империи Ли Хунчжан. Он подписал Симоносекский мирный договор с Японией (1895) и Союзный договор между Российской империей и Китаем (1896)

Министр финансов России и «наместник» КВЖД Сергей Юльевич Витте

Однако у этой дороги были и противники. В Китае усилилось брожение и недовольство иностранцами, которые порабощали великую азиатскую империю. То есть дорога оказалась под угрозой и её нужно было не только строить, но и охранять, выделив для этого целый корпус. Будущее восстание «боксеров» подтвердит эту угрозу.

Китайские повстанцы разрушат около 900 верст из 1300, ущерб составит свыше 72 млн. рублей. России придётся создать Заамурский округ Пограничной стражи.

В самой России сторонники варианта прохождения Великого Сибирского пути вдоль Амура обосновывали его последующим ростом возможностей экономического и социального развития русских территорий Восточной Сибири и Дальнего Востока. Приамурский генерал-губернатор С. М. Духовский заявлял, что даже в случае присоединения Маньчжурии к Российской империи — важность для России Амурской железной дороги оставалась бы огромной, как и её «колонизационное и базоустроительное значение».

Он подчеркивал, что ни в коем случае нельзя прекращать намеченное ранее строительство железнодорожной линии вдоль Амура. Кроме того, проведение дороги по китайской территории способствовало развитию китайского, а не русского населения. В военно-стратегическом отношении эта дорога подвергалась угрозе со стороны восставшего китайского населения, а в случае войны с Японией — со стороны японской армии. Для защиты дороги нужно было выделить дополнительный большой военный контингент и содержать его на чужой территории.

Таким образом, проведение железной дороги по китайской территории было сопряженно с очень большим стратегическим риском. Однако Витте, который, по мнению некоторых исследователей, был связан с хозяевами Запада и был их высокопоставленным «агентом влияния» в России, сумел преодолеть это сопротивление, и КВЖД пошла на юг по Маньчжурии. Только поражение в Русско-японской войне 1904-1905 гг. продемонстрировало царскому правительству стратегическую ошибочность этого решения, что ускорило строительство Амурской железной дороги.

В декабре 1895 года по инициативе министра финансов С. Ю. Витте был создан Русско-Китайский банк с первоначальным капиталом 6 млн. рублей. Для его формирования 15 % средств предоставил Санкт-Петербургский международный коммерческий банк, а 61 % поступил от 4 французских банков.

22 мая (3 июня) 1896 года состоялось подписание секретного Российско-китайского договора о союзе России и Китая против Японии (Московский договор). С русской стороны подписи под договором поставили С. Ю. Витте и князь А. Б. Лобанов-Ростовский, с китайской — Ли Хунчжан.

Россия и Китай заключили оборонительный союз, «который должен получить свое осуществление при любом нападении Японии на Тихоокеанские владения России, на Китай или Корею. В этом случае обе договаривающиеся стороны обязуются поддерживать друг друга всеми сухопутными и морскими силами, которыми они в данную минуту располагают, и насколько возможно помогать друг другу при снабжении этих же сил различными припасами». Договор предоставил России право на постройку железнодорожной магистрали через территорию Манчжурии: «Дабы облегчить русским войскам доступ к пунктам, которым будет угрожать нападение, и обеспечить средства для существования этих войск, китайское правительство соглашается на сооружение железной дороги через Маньчжурию … Во время военных действий Россия имеет право на свободное пользование этой дорогой для перевозки и снабжения своих войск. В мирное время Россия пользуется тем же правом…».

27 августа (8 сентября) 1896 года китайский посланник в Российской империи Сюй Цзэнчэн подписал с правлением Русско-Китайского банка соглашение, со сроком действия 80 лет, о предоставлении банку права на постройку железной дороги через Маньчжурию и о создании акционерного «Общества Китайской восточной железной дороги». Ратификация секретного договора произошла в Пекине 16 сентября.

Концессионный контракт устанавливал, что ширина колеи КВЖД должна быть такой же, как и на русских железных дорогах. Земли, принадлежавшие Обществу, а также его доходы освобождались от всяких пошлин и налогов. Обществу предоставлялось право самостоятельно устанавливать железнодорожные тарифы.

Особое значение получало право Общества на «безусловное и исключительное управление своими землями», то есть всей полосой отчуждения. Условия концессионного договора превращали это полосу в нечто вроде большой, вытянутой вдоль дороги русской территории. Общество КВЖД завело даже свою собственную вооруженную охрану.

Через 80 лет железнодорожная линия должна была безвозмездно отойти к китайскому правительству. Через 36 лет оно приобретало право выкупа дороги. Высший надзор на КВЖД сосредотачивался в руках русского министра финансов. Витте на некоторое время стал настоящим правителем КВЖД, а фактически и всей Маньчжурии.

Таким образом, Российская империя в Поднебесной заняла второе место в деле строительства железных дорог, уступая только Британии. К концу 1898 г. Британская империя получила от Китая концессии на сооружение железной дороги общей протяженностью 2800 миль, Россия — 1530 миль, Германия — 720 миль, Франция — 420 миль, Бельгия — 650 миль, США — 300 миль.

16 (27) августа 1897 года стало днем начала строительства КВЖД. В 1898 году обстоятельства несколько изменились. Россия заняла Порт-Артур, и теперь требовалось строить дорогу не только во Владивосток, но возводить ответвление в Порт-Артур. В июне 1898 года Россия получила концессию на строительство южной ветки КВЖД (впоследствии известной как Южно-Манчжурской железной дороги), которая должна была обеспечить выход дороге порта Дальнего (Даляня) и Порт-Артура (Люйшуня), расположенных на Ляодунском полуострове.

Летом 1898 г. русские прибыли в жалкое селение, которое вскоре стало крупным центром под названием Харбин. Очень быстро здесь возвели банки, каменные дома, отели, телеграф и Харбин стал центром русского влияния в Северо-Восточном Китае.

Источник: А. Широкорад. Утерянные земли России: от Петра I до Гражданской войны

Источник: topwar.ru