МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КЛАССИФИКАЦИИ АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Настоящие Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах горнорудной промышленности и подземного строительства разработаны на основании положений Федеральных законов «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 N 116-ФЗ и «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.97 N 117-ФЗ, Положения о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах (РД 03-293-99), утвержденного постановлением Госгортехнадзора России от 08.06.99 N 40, Инструкции о порядке технического расследования и учета утрат взрывчатых материалов в организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России (РД 06-150-97), утвержденной постановлением Госгортехнадзора России от 18.06.97 N 21, а также с учетом Положения о Федеральном горном и промышленном надзоре России.

Епихин АВ Осложнения и аварии в БНГС. Лекция 7. Аварийное оборудование. 2020

Методические рекомендации разработаны в соответствии с планом работы Федерального горного и промышленного надзора России в 2000 году на основании примерного перечня аварий по отраслям (направлениям) надзора (приложение 4 к Положению о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах) и предназначены для предприятий и организаций, ведущих горные работы, подконтрольных Госгортехнадзору России, работников территориальных органов Госгортехнадзора России. В них приведены классификационные признаки инцидента и аварии.

Понятия «авария», «инцидент» определены Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Аварии, приведшие к чрезвычайным ситуациям, классифицируются в соответствии с Положением о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.96 N 1094.

Учет и расследование аварий и инцидентов осуществляются в соответствии с требованиями Положения о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах (РД 03-293-99), утвержденного постановлением Госгортехнадзора России от 08.06.99 N 40, Инструкции о порядке технического расследования и учета утрат взрывчатых материалов в организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России (РД 06-150-97), утвержденной постановлением Госгортехнадзора России от 18.06.97 N 21.

Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах горнорудной промышленности и подземного строительства выполнены на основании примерного перечня видов аварий по отраслям (направлениям) надзора (см. приложение 4 к Положению о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах) и определений, приведенных в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ст.1).

Основные сведения о магистральных трубопроводах

Основанием отнесения событий к аварии и инциденту служит размер ущерба, причиненного происшествием предприятию, выражающегося в длительности простоя оборудования (участка, предприятия). Так, к авариям следует относить разрушения сооружений (технических устройств), включая разрушения крепи горных выработок, сдвижения земной поверхности, подвижки бортов карьеров, вызванные техногенными факторами и нарушениями принятой технологии работ и приведшие к приостановке работ, объекта (участка) на срок более суток. В случае если указанные события привели к приостановке работ на срок менее суток, но сопровождались несчастными случаями, их следует квалифицироват ь как аварии.

Инцидент характеризуется продолжительностью простоя объекта (участка) сроком менее суток, отсутствием разрушений зданий, технических устройств и несчастных случаев. К инцидентам следует относить разрушение (повреждение) деталей и узлов технических устройств, отклонение от режима технологических процессов, нарушение требований нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ. Это локальные возгорания, не приведшие к выводу людей из горных выработок на поверхность, случаи отказов зарядов при ведении массовых взрывов, нарушения в работе гидротехнических сооружений горнодобывающих предприятий, частичное нарушение конструкций зданий и сооружений, не оказавшее влияния на их общую устойчивость.

Для оказания помощи в правильной идентификации аварий и инцидентов настоящие Методические указания содержат перечни основных аварий и инцидентов, характерных для предприятий горнорудной и нерудной промышленности и объектов строительства подземных сооружений.

Если происшествие содержит признаки аварии и инцидента, следует преимущественными считать признаки аварии. В таких случаях происшествие относится к категории аварий.

Авария — разрушение подземных выработок различного назначения, трубопроводов, технологических коммуникаций, зданий, сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выбросы опасных веществ, пожары, обрушения горной массы и другие нарушения жизненного цикла производственных процессов, вызвавшие приостановку эксплуатации опасного производственного объекта.

Расширенное толкование термина «авария» дано в связи со спецификой эксплуатации опасных производственных объектов на горнодобывающих предприятиях.

Инцидент — отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.

Чрезвычайная ситуация — обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или ущерб окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные производственные объекты — объекты, на которых ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях.

Взрывчатые материалы (ВМ) промышленного назначения — общее наименование предназначенных к применению (использованию) в промышленных условиях взрывчатых веществ и прострелочно-взрывной аппаратуры.

Утрата ВМ — общее наименование случаев хищений, разбрасывания и потерь взрывчатых материалов.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙ

1. Разрушение стволов, тоннелей, подземных сооружений гражданского и хозяйственного назначения, горных выработок различного назначения, а также поверхностных объектов в пределах горного отвода вследствие происшедших горных ударов и геодинамических проявлений техногенного или природного характера.

2. Потопление драг, земснарядов, плавучих насосных станций.

3. Эндогенные пожары, в том числе рецидивы эндогенных пожаров (независимо от последствий и длительности простоя производства).

4. Взрывы, вспышки, горения газа и пыли в подземных выработках.

5. Прорывы газа из горящих участков, внезапное выделение газов из горных пород, подземных складов, хранилищ различного назначения.

6. Взрывы и пожары на складах взрывчатых материалов и в других местах их хранения, а также на транспортных средствах, перевозящих ВМ.

7. Взрывы в надшахтных зданиях и производственных сооружениях, расположенных в пределах горного (земельного) отвода.

8. Несанкционированные взрывы ВМ в местах ведения взрывных работ, в том числе при ликвидации невзорвавшихся зарядов, приведшие к случаям травмирования .

9. Пожары и возгорания материалов, технологического оборудования, кабелей, крепи, конвейерных лент в карьерах, подземных горных выработках, на объектах строительства подземных сооружений.

10. Пожары в надшахтных зданиях и производственных сооружениях в пределах горного (земельного) отвода.

11. Обрушения горной массы при строительстве тоннелей, подземных сооружений различного назначения, вертикальных и наклонных стволов шахт, приведшие к приостановлению строительства на срок более суток или к случаям травмирования .

12. Разрушение крепи и армировки эксплуатируемых вертикальных и наклонных стволов шахт.

13. Разрушения крепи и армировки , обрушения горной массы в главных откаточных и вентиляционных выработках, приведшие к приостановке работ на срок более суток либо к случаям травмирования .

14. Разрушения предохранительных целиков.

15. Разрушения зданий и сооружений, включая инженерные коммуникации, вызванные провалами и сдвижениями земной поверхности вследствие влияния горных работ и строительства подземных сооружений.

16. Разрушения (повреждения) трубопроводов, кабельных линий, линий электропередачи, расположенных в пределах горного (земельного) отвода, повлекшие остановку производственных процессов на срок более суток.

17. Прорывы воды или обводненной горной массы в подземные и открытые горные выработки, затопление ( заиловка ) мест производства работ (горизонтов) и оборудования, вызвавшие приостановку работ на срок более суток либо приведшие к случаям травмирования .

18. Затопление заглубленных пульпонасосных станций и насосных отделений обогатительных фабрик.

19. Внезапные (несанкционированные) прекращения (нарушения) подачи электроэнергии, вызвавшие остановку вентиляторных установок главного проветривания на срок, превышающий разрешенный правилами безопасности, центрального водоотлива, компрессорных и подъемных установок, участков открытых горных работ и объектов строительства подземных сооружений на срок более суток либо приведшие к случаям травмирования .

20. Прорывы дамб (плотин) накопителей жидких отходов ( шламо — и хвостохранилищ ) с выбросом воды и шламов.

21. Осадки и смещения ограждающих дамб, плотин и прилегающих к ним участков, вызвавшие приостановку процесса складирования жидких промышленных отходов.

22. Разрушение узлов и деталей вентиляторных установок главного проветривания, приведшее к их остановке на срок, превышающий разрешенный правилами безопасности (вызвавший вывод людей из горных выработок на поверхность).

23. Разрушение узлов и деталей, приведшее к остановке работы грузовых, грузолюдских подъемных установок на срок более суток либо к случаям травмирования .

24. Разрушение основных узлов и элементов экскаваторов всех типов в пределах горного (земельного) отвода, приведшее к их остановке на срок более суток либо к случаям травмирования .

25. Разрушение узлов и конструкций драг, земснарядов, плавучих насосных станций, приведшее к остановке работ на срок более суток либо к случаям травмирования .

26. Оползни и обрушения бортов карьеров и отвалов.

27. Столкновения подвижных составов и технологического транспорта на подземных и открытых работах в пределах горного отвода, в гаражах и электровозных депо.

28. Падение с бортов, уступов карьеров и отвалов технологического транспорта (оборудования).

29. Разрушение узлов и деталей основного технологического оборудования на обогатительных, агломерационных ( окомковательных ), дробильно-сортировочных фабриках и установках, приведшее к остановке всего комплекса на срок более суток либо к случаям травмирования .

30. Взрывы пыли и пожары на обогатительных, агломерационных ( окомковательных ), дробильно-сортировочных фабриках и установках.

31. Обрывы канатов подъемных машин.

32. Падение в стволы и вертикальные выработки технологического оборудования, механизмов, материалов.

33. Повреждения железнодорожных путей главных направлений, приведшие к приостановке работы подвижного состава на открытых и подземных горных работах на срок более суток.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНЦИДЕНТОВ

1. Нарушение положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.

2. Обрушения горной массы, разрушения крепи и армировки в откаточных, вентиляционных, очистных и подготовительных горных выработках, приведшие к приостановке работ на срок более смены.

3. Пожары и возгорания в подземных горных выработках, не приведшие к выводу людей на поверхность либо к случаям травмирования .

4. Утрата взрывчатых материалов промышленного назначения.

5. Выгорание взрывчатых веществ, не вызвавшее взрыва или пожара.

6. Несанкционированные взрывы ВМ в местах ведения взрывных работ, не приведшие к случаям травмирования .

7. Отказ зарядов при проведении массовых взрывов.

8. Применение на взрывных работах немаркированных капсюлей-детонаторов, электродетонаторов и других изделий с ВМ.

9. Частичное нарушение конструкций зданий, сооружений и действующих инженерных коммуникаций, не оказавшее влияние на их устойчивость, вызванное горными работами и строительством подземных сооружений.

10. Прорывы воды или обводненной горной массы в подземные и открытые горные выработки, затопление ( заиловка ) мест производства работ и оборудования, вызвавшие приостановку работ на срок более смены и не приведшие к случаям травмирования .

11. Замораживание отдельных участков пульповодов и водоводов.

12. Забивание посторонними предметами ( заилование ) водосбросных сооружений хвостохранилищ и шламохранилищ , приведшее к приостановке производственного процесса.

13. Прорыв напорных пульповодов и водоводов с растеканием пульпы (воды) и затоплением прилегающей территории.

14. Внезапное (несанкционированное) прекращение подачи энергоносителей вследствие повреждения оборудования, кабельных линий, трубопроводов, не приведшее на подземных горных работах к выводу людей на поверхность.

15. Нарушение целостности дамб (плотин), хвостохранилищ без выброса воды и шламов.

16. Разрушение (повреждение) деталей и узлов грузовых и грузолюдских подъемных установок, не приведшее к нарушениям технологического цикла.

17. Разрушение узлов и деталей участковых вентиляторных установок, центральных водоотливов, компрессорных установок, приведшее к их остановке.

18. Разрушение узлов и деталей экскаваторов, буровых станков, подвижного и локомотивного состава электровозной откатки, самоходного автотранспорта на подземных горных работах, драг, земснарядов, компрессоров в пределах горного отвода, основного технологического оборудования на обогатительных, агломерационных ( окомковательных ), дробильно-сортировочных фабриках и установках, повлекшее их временную остановку на срок более смены и не вызвавшее случаи травмирования .

19. Нарушение технологических процессов, остановка работы оборудования, участков, цехов, машин, механизмов, которые могут привести к развитию аварий с тяжелыми последствиями.

Источник: prombez24.com

Виды подземных аварий

Авария в шахте — это ситуация, возникшая внезапно, неожиданно и влекущая за собой не только нарушение нормальной работы предприятия и материальный ущерб, но и угрожающая здоровью и жизни людей, работающих в это время в шахте.

Авария в шахте, получившая широкое распространение и явившаяся причиной массовой гибели людей, называется катастрофой.

Наиболее опасными подземными авариями являются:

- · взрывы метанопылевоздушных смесей;

- · подземные пожары;

- · внезапные выбросы угля, газа и породы;

- · загазирование выработок вредными для людей газами;

- · прорывы в горные выработки, где работают люди, воды, скоплений заиловки и глины;

- · обрушения горных выработок.

Взрывы газа и угольной пыли являются наиболее сложными и опасными шахтными авариями. При этом основными поражающими факторами для людей являются: ядовитые продукты взрыва и бескислородная среда в исходящей струе воздуха, ударная волна и высокая температура атмосферы. Ведение работ по ликвидации последствий взрывов осложняются дополнительными опасностями для людей: нарушением или полным прекращением проветривания, возможными пожарами, повторными взрывами, завалами горных выработок.

К взрывчатым газам, которые могут появляться в шахтной атмосфере, относятся: метан, водород, окись углерода и сероводород. Сероводород взрывается при содержании в воздухе 6%, окись углерода — от 12,5 до 75%, водород — от 4 до 74%, но эти газы во взрывоопасных концентрациях встречаются в шахте редко. Самыми распространёнными в шахтах являются взрывы метана и угольной пыли.

Возникновение взрыва метана возможно при его скоплении в воздухе от 5 до 16% и наличии источника тепла, который может взорвать метан (температура воспламенения метана 650-750єС).

Угольная пыль воспламеняется при температуре 700-800єС. Нижний предел запылённости выработки, при котором может произойти взрыв взвешенной угольной пыли, составляет 10-50 г/мі, а верхний предел взрываемости 2000-3000 г/мі. Установлено, что присутствие в воздухе угольной пыли снижает нижний предел взрываемости метана, а метан, в свою очередь, снижает нижний предел взрываемости угольной пыли.

Взрывы метана в горных выработках могут иметь место при недостаточном проветривании, что приводит к повышенному содержанию метана в рудничном воздухе. Взрывы угольной пыли могут происходить и при нормальном проветривании выработок, но при значительном скоплении пыли в выработках во взвешенном состоянии. Причинами, приводящими к взрыву газов и угольной пыли, являются: нарушение правил ведения

взрывных работ, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, искрообразование при замыкании батарей аккумуляторных ламп, искрообразование при работе различных механизмов, курение, открытый огонь в шахте.

Взрывы газа могут происходить при возникновении подземных пожаров, при этом предпосылками или признаками взрыва (образования ударной волны) бывают: внезапное резкое изменение направления вентиляционной струи, внезапная остановка движения воздуха, «давление» на уши, отдалённый звук (гул), вибрация в выработке.

Подземные пожары являются наиболее распространёнными и сложными видами аварий в шахтах. Подземными называются пожары, возникающие в горных выработках шахт. К подземным относятся и пожары, которые возникают на поверхностных комплексах горного предприятия и при этом продукты горения могут поступать в горные выработки шахты.

Наиболее опасными являются пожары в действующих выработках шахт, т.к. они характеризуются быстрой активизацией и угрозой массового отравления людей продуктами горения.

Для людей, ведущих борьбу с пожаром, особенно развитым, появляются дополнительные осложняющие факторы и опасности, основными из которых являются: задымлённость атмосферы, высокая температура воздуха в районе очага пожара и на исходящей струе, возможные завалы выработок в связи с выгоранием или деформацией крепи, скопление взрывчатых газов до опасных концентраций и их взрывы при пожарах в газовых шахтах, выбросы пара при тушении больших раскалённых масс водой и образование взрывчатых концентраций газов (водорода) при разложении воды, вероятность опрокидывания вентиляционной струи под действием тепловой депрессии при пожарах в наклонных и вертикальных выработках.

Пожары в горных выработках по источнику воспламенения бывают двух видов: возникающие от различных внешних причин (экзогенные) и от самовозгорания угля (эндогенные).

К внешним причинам, вызывающим экзогенные пожары относятся:

· короткие замыкания электрокабелей и неисправности

- · взрывные работы в шахтах;

- · сварочные и автогенные работы;

- · курение и открытый огонь в шахтах;

- · чрезмерное механическое трение в механизмах и машинах;

- · воспламенение горючих жидкостей при нагревании.

Эндогенные пожары происходят от самовозгорания угля, которое зависит от склонности угля к самонагреванию, а также от горно-геологических и горнотехнических условий разрабатываемых месторождений. Самовозгорание появляется от постоянного окисления разрыхленного и раздавленного в целиках угля. Процесс окисления происходит с выделением тепла. Если условия выемки угля, склонного к самонагреванию, не обеспечивают отвод тепла, образующегося в угле, и 50-70% его остаётся в нем, а температура достигает 300-350єС, то самонагревание переходит в самовозгорание.

Экзогенные пожары легко обнаруживаются по следующим признакам: резкий запах гари в рудничном воздухе, появление в выработках дыма, увеличение температуры воздуха, характерный треск горящего дерева и угля и открытый огонь в выработке.

Явными признаками эндогенного пожара являются: появление тумана и отпотевания на крепи горных выработок; выделение пара на поверхности земли из трещин, стволов и шурфов (особенно в зимнее время); появление запахов нефтяных продуктов, которые впоследствии сменяются удушливо-тяжёлым запахом горящей смолы и дёгтя; увеличение температуры воздуха, угля и боковых пород в районе очага пожара; появление дыма и огня в очаге пожара.

Внезапные выбросы угля, газа и породы — весьма сложные и опасные шахтные аварии, происходящие внезапно, при которых в нормальных производственных условиях из разрабатываемого пласта с большой силой выбрасывается масса измельчённого угля и газа, а иногда и боковых пород.

При этих авариях происходят завалы горных выработок, загазирования сети выработок по всей исходящей струе, возможны взрывы газа, самовозгорание выброшенного угля, нарушение проветривания аварийных участков.

Масштабы выбросов бывают огромными и достигают сотен и тысяч тонн измельчённого угля и породы и сотен тысяч кубических метров газа.

Предупредительными признаками внезапного выброса угля и газа являются: выдавливание угля из забоя, удары и треск различной силы и частоты в массиве, отскакивание кусочков угля и шелушение забоя, снижение прочности угля, усиленное давление на крепь, резкое увеличение газовыделения в выработку, зажатие буровых инструментов при бурении, выбросы штыба и газа из шпуров и скважин.

Сам внезапный выброс сопровождается звуковым эффектом, отбросом угля на значительное расстояние и тонким его измельчением, выделением метана в большом количестве и образованием характерной полости в пласте в месте выброса.

Загазирование выработок вредными для здоровья и жизни людей газами может быть опасным, если оно происходит быстро и люди не успевают покинуть эти выработки и выйти на свежую струю воздуха. Загазирование выработок может происходить разными газами, в том числе углекислотой, метаном, окисью углерода, сернистым газом, сероводородом и др.

Углекислый газ обычно может проникать в горные выработки из старых, заполненных этим газом выработок или из изолированных пожарных участков. При всех условиях появление углекислого газа в местах работы людей опасно, так как, вытесняя кислород, он делает рудничную атмосферу непригодной для дыхания.

Окись углерода, сернистый газ и сероводород могут поступать в действующие выработки из пожарного участка.

Загазирование действующих выработок может произойти и в результате нарушения проветривания отдельных участков, горизонтов и шахты в целом при остановке вентилятора, в результате завалов в горных выработках, затопления их водой.

Загазирование выработок вредными газами можно определить путём их замера различными газоопределителями.

Внешние признаки загазирования выработок различными вредными газами определяются их физическими свойствами. Так, загазование атмосферы углекислым газом ощущается по слабокислому вкусу и запаху, учащением дыхания и появлением одышки. Присутствие сероводорода определяется характерным запахом тухлых яиц.

Сернистый газ характерен запахом горящей серы и сильным раздражением слизистых оболочек, особенно глаз. Окислы азота наполняют атмосферу чесночным запахом и окрашивают в красно-бурый цвет (лисий хвост). Загазование атмосферы аммиаком характерно запахом нашатыря, а хлор имеет зеленовато-жёлтый цвет и резкий запах.

Затопление выработок водой может произойти в шахтах, имеющих большой приток воды, при остановке насосов главного водоотлива. Но аварии от внезапных прорывов воды, скопившейся в выработках верхних отработанных горизонтов шахт или в естественных резервуарах на поверхности, являются опасными для людей, работающих в нижних горизонтах и наклонных тупиковых выработках. При этом кроме угрозы затопления, возникает ещё недостаток воздуха и создаётся опасность затопления запасных выходов из шахты. Угрожающий приток воды с поверхности (при таянии снега, сильных дождях и т.д.) может поступать в горные выработки через устья стволов, шурфов, буровых скважин, по трещинам и провалам. Необходимо иметь в виду, что большинство прорывов воды из старых выработок сопровождается выделением взрывчатых и ядовитых газов (метана, углекислого газа, сероводорода и др.), а также обвалами пород в выработках.

Признаками приближения к затопленным выработкам являются: потение забоя, усиление капежа и горного давления, потрескивание, появление струек воды, внезапное появление воды в сухом забое или усиленный её приток в мокром забое.

Прорывы в горные выработки заиловки и глин могут явиться причиной несчастных случаев с людьми и выхода из строя на продолжительное время горных выработок и выемочных участков. Работы по ликвидации последствий этих аварий очень трудоёмки и длительны по времени.

Обрушения горных выработок являются довольно распространённой причиной травматизма людей. Завалы, а также горные удары характеризуются быстрым обрушением больших объёмов горной массы, в результате чего горная выработка выходит из строя, а под обрушением или за ним могут оказаться люди. При этом для людей, оказавшихся застигнутыми обрушением, а также ведущих спасательные работы, появляются дополнительные опасности: повторные завалы и обрушения, загазирования выработок в результате нарушения или полного прекращения проветривания, пожары от короткого замыкания в электрокабелях при их нарушении, внезапные выбросы угля и газа на выбросоопасных пластах. Обрушения обычно носят локальный характер, однако, эти аварии на крутых пластах наиболее опасны, а ведение спасательных работ при этом связано с большими трудностями.

Обычно обрушению кровли предшествуют предупредительные признаки: обсыпание мелких кусочков породы с кровли — «капание», усиление давления на крепь, треск крепи и т.д.

Горные удары все чаще появляются с увеличением глубины разработки месторождений и ростом горного давления.

Горный удар — быстропротекающее разрушение предельно напряжённой части массива угля (породы), прилегающей к горной выработке, возникающее вследствие мгновенного превращения в кинетическую энергию накопленной в массиве потенциальной энергии упругого сжатия его в очаге горного удара и упругих деформаций вмещающих пород.

Признаками возможного проявления горного удара являются: «стреляние» угля и породы, треск, толчки, проявляющиеся в основном во время разрушения массива при работе комбайнов, бурении и т.д. Горный удар сопровождается сильным звуковым эффектом, сотрясением, воздушной волной, выбросом угля, разрушением крепи и образованием пыли.

Источник: vuzlit.com

Виды аварий на горных предприятиях

Горная промышленность как совокупность отраслей производства, занимающихся разведкой и добычей полезных ископаемых, а также их первичной обработкой и получением полуфабрикатов. Причины происхождения аварий на предприятиях. Выбросы угля, породы и газа.

| Рубрика | Безопасность жизнедеятельности и охрана труда |

| Вид | курсовая работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 26.06.2015 |

| Размер файла | 201,2 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки РФ

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»

Кафедра Промышленной безопасности

по дисциплине: Безопасность ведения открытых гонных работ и горноспасательное дело

на тему: Виды аварий на горных предприятиях

студенка гр. БТ-10

1. Аварии на горных предприятиях

2. Причины аварий

Список использованной литературы

В настоящее время горнодобывающая промышленность занимает одно из ведущих положений в экономике Российской Федерации, в том числе Республики Саха (Якутия). Также, данный вид производства представляет потенциальную опасность, как для работающего персонала, так и для живущего вблизи населения. Практически все горнодобывающие предприятия относятся к опасным производственным объектам и поэтому, их работа регламентируется ФЗ №116 « о промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Данным законом предусмотрено на каждом горнодобывающем предприятии иметь планы ликвидации всех возможных аварий, также создавать специализированные отряды для их ликвидации и иметь фонд денежных средств для локализации аварии и ликвидации ее последствий. Классификация аварий необходима для наиболее быстрой ликвидации. Для того чтоб выявить аварии, мною были сформулированы следующие задачи:

— проанализировать случившиеся аварии на горных предприятиях;

— выявить перечень возможных аварий на горных предприятиях;

— определить причины происхождения аварий на горных предприятиях;

Наиболее распространенными являются аварии на угольных шахтах, где фиксируется основное количество аварий среди горных предприятий, являются взрывы горючего газа и угольной пыли, пожары от самовозгорания угля и от внешних источников тепла, обрушения горных пород, внезапные выбросы горных пород и газа, горные удары, прорывы в действующие горные выработки воды и пульпы.

1. Аварии на горных предприятиях

Авария — внезапное общее или частичное повреждение оборудования, горных выработок, сооружений, различных устройств, сопровождающееся длительным (как правило, более смены) нарушением производственного процесса, работы участка или предприятия, сооружения в целом. Аварии всегда связаны с экономическими убытками; в некоторых случаях сопровождаются травмами людей.

Для горных предприятий наиболее характерны: завалы горных выработок, взрывы газа и пыли, поломки оборудования и установок, внезапные прорывы плывунов, воды или пульпы из подземных водоносных горизонтов, затопление выработанных пространств или водоёмов и водотоков на поверхности, внезапные выбросы газов, угля или породы; горные удары, пожары, прорывы дамб (плотин) хвостохранилищ и отстойников, оползни или обрушения бортов карьеров, загорания электрических кабелей и электроаппаратуры, обрушение эстакад и других инженерных сооружений, столкновения подвижного состава, обрывы лент на магистральных конвейерах в наклонных стволах, открытое фонтанирование нефтяное и газовых скважин, поломка, обрыв, прихват бурильного инструмента, насосно-компрессорных труб, прекращение циркуляции бурового раствора, поломки обсадной колонны, нарушение герметичности нефтегазопроводов, ёмкостей для нефти и газа, неконтролируемый переток нефти, газа, воды из одних пластов в другие вследствие негерметичности ствола скважин.

B основном аварии — следствие неправильных действий персонала предприятий: нарушения (в процессе эксплуатации) режимов, норм и параметров, установленных правилами технической эксплуатации, правилами безопасности, инструкциями, руководствами, нормативными документами, несвоевременное проведение осмотров, ремонтов. Вместе с этим аварии возникают из-за конструктивных недостатков оборудования, недостаточной его надёжности, несоответствия оборудования и материалов требованиям ГОСТов. Причиной аварий могут быть также стихийные природные явления (землетрясения, лавины, наводнения и др.).

Перечень основных аварийных ситуаций:

1. Внезапные выбросы угля, породы и газа.

3. Взрывы, вспышки, горение газа и пыли в подземных выработках.

4. Эндогенные пожары (в том числе рецидивы списанных эндогенных пожаров).

5. Прорывы газа из участков с пожарами, внезапное выделение газов.

6. Взрывы и пожары на складах ВМ и в других местах их хранения, а также на транспортных средствах, перевозящих ВМ. Выгорание ВВ при взрывных работах, повлекшее тяжелые последствия.

7. Экзогенные пожары в подземных горных выработках.

8. Обвалы в вертикальных и наклонных стволах шахт, приведшие к остановке грузовых подъемов продолжительностью более суток или грузолюдских подъемов продолжительностью более смены, завалы очистных и подготовительных выработок, завалы главных откаточных и вентиляционных выработок, вызвавшие простой шахты или участка продолжительностью более смены.

9. Пожары, взрывы в надшахтных зданиях и сооружениях.

10. Внезапные разрушения технологических зданий и сооружений, а также подрабатываемых подземными горными работами объектов.

11. Разрушения дегазационного оборудования.

12. Прорывы воды, заиловки или обводненной горной массы в подземные и открытые горные выработки, вызвавшие приостановку работ на срок более смены либо приведшие к случаям травмирования.

13. Разрушения технических устройств, приведшие к остановке работы грузовых подъемных установок продолжительностью более суток, грузолюдских подъемных установок продолжительностью более смены.

14. Оползни и обрушения бортов разрезов.

15. Столкновения подвижных составов на открытых работах в пределах горного отвода.

16. Падение с бортов разрезов и отвалов технологического транспорта и оборудования.

17. Разрушения узлов и деталей основного технологического оборудования на обогатительных фабриках, повлекшие остановку работы всего комплекса на срок более смены.

18. Взрывы пыли и пожары на обогатительных фабриках.

19. Разрушение предохранительных целиков.

20. Нарушения подачи электроэнергии, вызвавшие остановку вентиляторных установок главного проветривания (работающих и резервных) или участковых вентиляторных установок (работающего и резервного) продолжительностью более 30 мин. центрального водоотлива — более часа, грузового подъема продолжительностью более суток и грузолюдского подъема на шахтах — более смены.

21. Разрушения узлов и деталей вентиляторных установок главного проветривания (работающих и резервных) или участковых вентиляторных установок, приведшие к их остановке продолжительностью более 30 мин. центральных водоотливов продолжительностью более часа.

22. Прорывы дамб (плотин), хвостохранилищ, затопление шахт, разрезов.

23. Разрушения узлов и деталей экскаваторов (с вместимостью ковша 5 куб. м и более, в том числе роторных) в пределах горного отвода, повлекшие к остановке работ по добыче полезного ископаемого на срок более суток.

24. Падения в вертикальные и наклонные стволы шахт технологического оборудования, механизмов, материалов, приведшие к разрушению конструкций стволов и их остановке на срок более смены на людских и грузолюдских подъемах, более суток — на грузовых.

25. Взрывы компрессорных установок и в воздухопроводах.

26. Нарушения подачи электроэнергии, приведшие к остановкам работ по добыче и транспортированию угля, продолжительностью более смены.

27. Разрушение систем противопожарного и оросительного водоснабжения, приведшее к остановке шахты или участка продолжительностью более смены.

28. Разрушение вентиляционных сооружений (двери, кроссинги и т.д.), приведшее к нарушению вентиляционного режима шахты или участка продолжительностью более часа.

29. Загазирование горных выработок и нарушение систем пылевзрывозащиты.

30. Все случаи превышения установленной нормы содержания углекислого газа.

31. Утрата взрывчатых материалов промышленного назначения.

32. Потопление драг, земснарядов, плавучих насосных станций.

2. Причины аварий на горных предприятиях

Причины аварий на объектах подземного строительства и открытых горных работ сходны: недостаточная квалификация непосредственных исполнителей работ; низкое качество инженерного сопровождения горных работ, подготовки и организации производства в совокупности с неудовлетворительной трудовой и технологической дисциплиной при наличии существенных недостатков в функционировании системы производственного контроля. Все причины аварий можно разделить на два основных вида, технические и организационные. К техническим причинам можно отнести:

· внезапное обрушение отслоившейся рудной массы из ослабленной приконтурной части массива кровли горной выработки;

· нарушение технологической и производственной дисциплины.

Основная доля технических причин приходится на отступление от требований проектной, технологической документации, на несоответствие проектных решений условиям производства и обеспечения безопасности, а также неудовлетворительное техническое состояние сооружений, эксплуатация неисправного оборудования. Причем в технических причинах около 80 % связаны с человеческим фактором, в результате более 92 % всех причин несчастных случаев относится к человеческому фактору, который является доминирующим в возникновении несчастных случаев со смертельным исходом.

К организационным причинам можно отнести:

· ведение работ с отступлением от требований проектной и технической документации, несоблюдение мер безопасности;

· несвоевременный контроль за изменением горно-геологических условий.

· неэффективность производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на руднике.

По допущенным авариям и случаям смертельного травматизма основные причины распределены следующим образом:

· 15 % — нарушения технологии производства работ;

· 27 % — неправильная организация производства работ;

· 30 % — неэффективность производственного контроля;

· 18 % — нарушения производственной дисциплины;

· 10 % — низкий уровень знаний требований норм и правил безопасности.

В числе основных причин возникновения аварий остаются низкий уровень инженерной культуры производства, слабая трудовая и технологическая дисциплина, недостаточная эффективность функционирования системы производственного контроля на опасных производственных объектах, отсутствие в ряде случаев глубокого анализа причин расследованных случаев травм и аварий, использования упрощенных, формальных мероприятий по результатам проведенных расследований, а также в отдельных случаях низкое качество или отсутствие рабочей документации на основные и вспомогательные производственные процессы.

Одной из ключевых мер повышения уровня промышленной безопасности на горнодобывающих предприятиях является повышение ответственности за состояние промышленной безопасности всех участников производственного процесса — от первых руководителей до непосредственных исполнителей.

Характер аварий показывает, что системно происходящие нарушения технологии, связанные с этим нарушения проветривания, обрушения горных пород не подвергаются всестороннему анализу собственниками предприятий, руководителями, специалистами компаний, опасных производственных объектов и соответственно не разрабатываются мероприятия, направленные на их предотвращение.

Нередко при возникновении аварии руководители и специалисты предприятий, по своим должностным обязанностям призванные руководить ликвидацией аварии, не владеют реальной информацией об оперативной обстановке. Формальный подход в управляющих компаниях и на предприятиях к созданию интегрированной системы управления промышленной безопасностью; неэффективный производственный контроль; «оптимизация» численности специалистов, персонала на технологических, профилактических, ремонтно-восстановительных участках опасных производственных объектов ведут к значительному ухудшению общего состояния промышленной безопасности.

Одним из путей снижения аварийности на горных объектах является организация системного подхода к решению имеющихся проблем с учетом мирового опыта, начиная от стадии проектирования до ликвидации горных объектов. Реализация этого подхода возможна только в случае создания в горнодобывающей промышленности эффективных систем управления промышленной безопасностью, обеспечивающих включение широкого круга должностных лиц производственного контроля на всех уровнях управления предприятия.

Наиболее распространенными являются аварии на угольных шахтах, где фиксируется основное количество аварий среди горных предприятий, являются взрывы горючего газа и угольной пыли, пожары от самовозгорания угля и от внешних источников тепла, обрушения горных пород, внезапные выбросы горных пород и газа, горные удары, прорывы в действующие горные выработки воды и пульпы.

В целях снижения уровня аварийности и травматизма на предприятиях горнодобывающей промышленности, повышения безопасности ведения горных работ необходимо:

— повысить эффективность работы системы производственного контроля на всех уровнях и ступенях: от сменных горных мастеров до руководителей и владельцев предприятий;

— усилить внутриведомственный контроль за промышленной безопасностью;

— повысить требовательность в вопросах поддержания горных выработок в безопасном состоянии, прежде всего в рамках системы производственного контроля;

-установить жесткий контроль за выдачей нарядов на производство работ, добиться исполнения положения о выдаче нарядов, выполнения всех требований выдаваемых нарядов;

-обеспечить контроль за выполнением всех организационно-технических мероприятий в соответствие с требованиями правил;

При этом работа органов горного надзора должна быть направлена на ужесточение требовательности за соблюдением в поднадзорных организациях правил и норм промышленной безопасности при ведении горных работ, включая соблюдение установленного порядка оформления документации на ведение работ.

При проверках состояния безопасности при ведении подземных горных работ особое внимание необходимо обращать на технологическую дисциплину, соблюдение требований паспортов крепления и управления кровлей горных выработок, соответствие их горно-геологическим условиям. Требовать от руководителей предприятий выполнения мероприятий по предупреждению травматизма от обрушений и внедрения приборов оперативного контроля за состоянием напряженности горного массива, а также средств механизированного приведения в безопасное состояние кровли горных выработок.

Источник: revolution.allbest.ru

Аварии в подземном строительстве. Часть 1

Фундаментальным требованием в подземном строительстве является безопасность. Тем не менее аварии и обрушения пород время от времени происходят. Они вызываются геологическими условиями и часто имеют элемент непредсказуемости. Разовьются ли потенциальные опасности в реальные аварии, зависит не только от сложности условий, но также и от действий персонала. Участники строительства извлекают необходимые уроки из неудач и несчастных случаев, более глубоко понимая поведение материалов и физических явлений.

Причины аварий не сразу становятся понятными наблюдателям и исследователям. Так, первые сообщения прессы об обрушении туннеля, прилегающего к автотрассе Николь Хайвей в Сингапуре, причиной аварии называли взрыв газа.

Описанные далее аварии и результаты их обследований, компьютерные модели, теоретические исследования показывают, что для предотвращения аварий необходимы обширные геологические и гидрологические изыскания, детальные проработки дизайна, тщательное выполнение строительных операций.

1. ОБРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД

ТУННЕЛЬ НИКОЛЬ ХАЙВЕЙ, СИНГАПУР

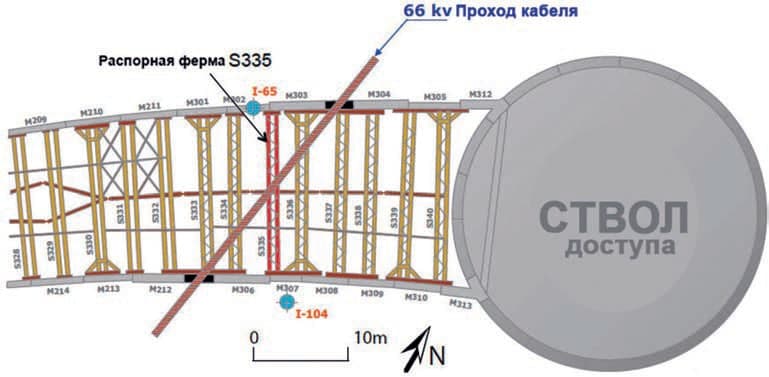

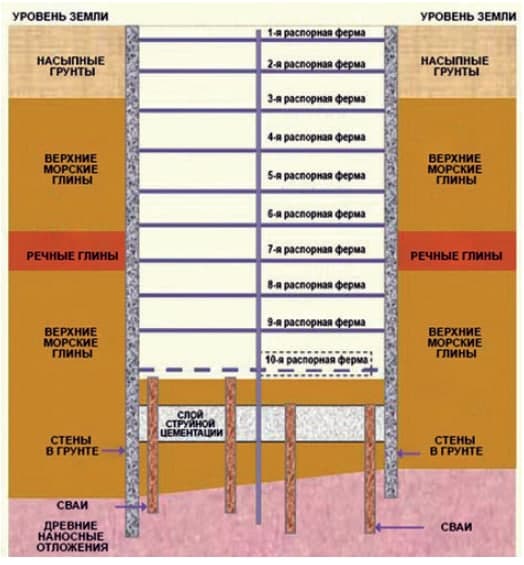

Сингапур до 2004 г. справедливо гордился своей разветвленной системой метрополитена, его безопасностью и очень небольшим числом несчастных случаев в строительстве. Станции метро строились открытым способом — траншеями с поверхности с применением так называемых «стен в грунте» и стальных распорных балок, удерживающих устойчивость этих стен.

Строящийся туннель, где произошло обрушение, составлял часть Кольцевой линии метро, примыкающей к автомобильной магистрали Николь Хайвей. Туннель входил в вертикальный ствол доступа диаметром 34 м, закрепленный бетоном и предназначенный для спуска и монтажа (и последующего демонтажа и подъема) буровой туннельной машины. С ее помощью должен был проходиться следующий участок Кольцевой линии метро.

Участок строительства был сформирован за 40 лет до начала работ слоем насыпного песка мощностью 3–5 м, размещенного на мелком морском дне, состоящем из мягкой глины. Под морскими отложениями имеется несколько метров наносных грунтов, и далее — слабо связанные песчаники, выветренные сверху до плотного песка.

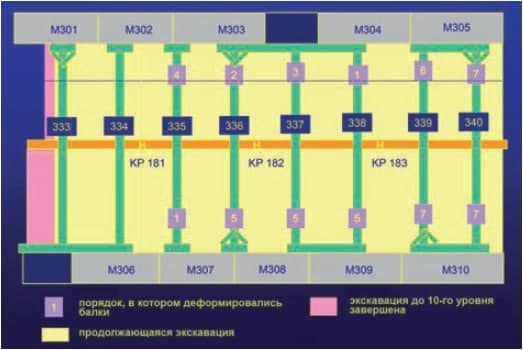

Туннель располагался в зоне отдыха вдоль улицы Николь Хайвей — двойной трехрядной городской магистрали. Глубина туннеля 33,3 м определилась планами построить в этом туннеле над линией метро автомобильную линию. Экскавационные работы в день аварии велись на глубине около 30 м. Бетонные стены в грунте толщиной 0,8 м и высотой 41,3 м строились на расстоянии 20 м одна от другой.

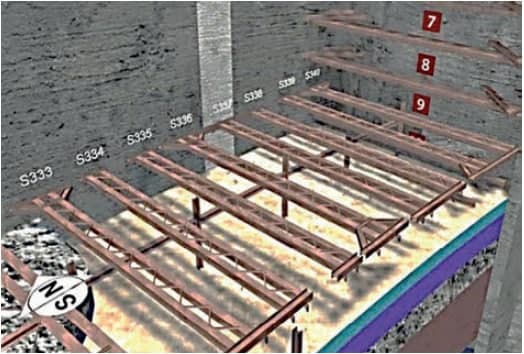

На девяти уровнях устанавливались горизонтальные стальные фермы, противодействующие боковому давлению грунтов. Готовился к установке их десятый уровень. Расстояние по вертикали между уровнями ферм составляло 3–3,5 м. Горизонтальные фермы связывались центральными вертикальными балками.

Такой дизайн комбинации стен в грунте с повторным использованием балок с болтовыми соединениями широко применялся в Сингапуре более 25 лет на глубине 18–20 м. Однако экскавация в мягких глинах до глубины 30 м ранее не испытывалась.

При разработке компьютерной модели дизайна строительства использовался метод так называемых конечных элементов.

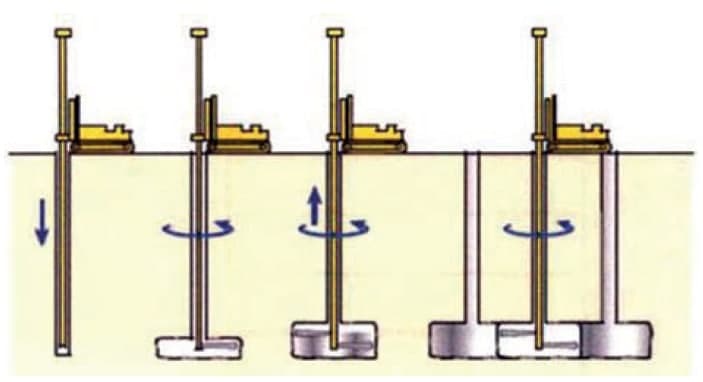

Еще до экскавационных работ для усиления туннельных пород производилась струйная цементация грунтов, создавшая в двух горизонтальных слоях связи, которые должны были работать, как скрытые балки на стадиях 9–10 и ниже финальной экскавации. Толщина первого цементируемого слоя равнялась 1,5 м, второго — 2,5 м. Целью этой цементации было минимизировать смещение стен в ходе экскавации туннеля. Для надежного закрепления будущих структур туннеля метро с поверхности земли были пробурены буронабивные сваи с диаметрами от 1,4 до 1,8 м на расстоянии друг от друга 4–6 м.

Однако, несмотря на превентивные решения, еще за два месяца до аварии возникли проблемы у соединений балок с элементами их крепления, что вызвало необходимость модификации жесткости общей конструкции. Примерно в это же время у экспертов появились критические замечания к компьютерной программе, которые говорили об ошибках в расчетах вращающих и изгибающих моментов.

Утром 20 апреля 2004 г. обнаружились деформации в соединениях балок на 8-м и 9-м уровнях. Эти места были залиты бетоном. Компьютерная проверка, основанная на мониторинге, показала, что усилия, возникшие в балках в этом месте, были ниже опасных. Тем не менее позднее в то же утро ситуация ухудшилась. Деформации балок увеличились.

К полудню рабочие получили приказ эвакуироваться. Однако приказ запоздал, произошло обрушение и четверо рабочих погибли.

Около 80 м длины стен туннеля сблизились, металлические балки разрушились, примыкающие к туннелю грунты поверхности осели на примерно 13 м, и общая площадь оседания расширилась до радиуса около 50 м. Обрушения в туннеле были драматическими. На длине 80 м туннель полностью обрушился. Две стены в грунте сблизились с разрушением или большим смещением девяти уровней стальных балок.

Грунт вне зоны экскавации осел, формируя кратер с диаметром около 100 м и максимальной глубиной около 13 м. Обрушение также распространилось на шестирядную ширину Николь Хайвей. К счастью, автомобили не были задеты обрушением, но четверо строителей погибли в момент аварии. Была разорвана газовая магистраль под дорогой, из-за чего пресса решила, что именно взрыв газа привел к катастрофе.

Основными причинами аварии была переоценка прочностных качеств грунтов, в которых был расположен туннель, и недооценка конструктивных недостатков примененной металлической распорной крепи в строящемся туннеле.

В результате аварии окончание строительство было перенесено с 2010 г. на 2011 г. Частично построенные подземные структуры были закрыты, а взамен построенные располагались в 100 м от места обрушения.

ТУННЕЛЬ РАШТАТТ, ГЕРМАНИЯ

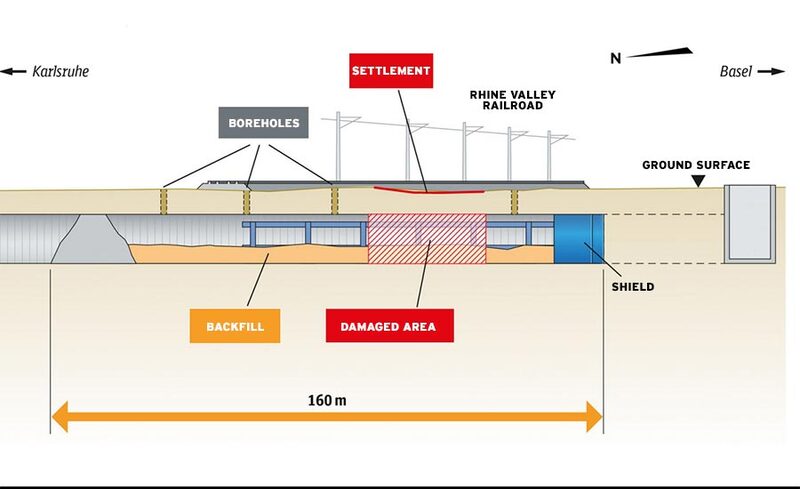

12 августа 2017 г. датчики на полотне скоростной железнодорожной магистрали Карлсруэ — Базель показали оседание существующих путей на 0,5 м и их искривление на участке длиной 6–8 м. В этом районе комплекс из двух строящихся туннелей с диаметрами 9,97 м, длиной по 4 270 м, в которых должны были размещаться дополнительные пути магистрали, приближался к ней под острым углом. Породы, в которых проходился туннель, обрушились, что привело к деформации путей.

Движение по магистрали было остановлено, а для обслуживания пассажиров между Раштаттом и Баден-Баденом были введены аварийные автобусы. Из нескольких домов в окрестностях аварии жители были эвакуированы.

Туннели в этом районе проходят на глубине до 19 м и покрыты слоем грунтов толщиной до 5 м. На участке длиной 200 м грунты, в которых под существующими рельсами проходился туннель, состоящие из обводненных песков и гравия, замораживались охлаждающей жидкостью с температурой -330 . Заморозка производилась горизонтальными скважинами длиной по 100 м, пробуренными из двух стволов доступа глубиной по 30 м. Из каждого ствола бурились 42 скважины, создавая вокруг туннелей замороженное кольцо грунтов толщиной 2 м. Туннели проходились буровыми туннельными машинами через полностью замороженный материал, и это было инновационным решением в применении таких машин.

Восточный туннель проходился с переменным опережением западного. В результате аварии буровые машины в обоих туннелях были остановлены. Для того чтобы остановить обрушение, были заморожены не только те участки, через которые проходила подземная часть туннеля, но и построенные открытым способом с поверхности, а также девять поперечных соединений туннелей.

Непосредственной реакцией строителей на событие было бурение трех скважин с поверхности в туннель для подачи в него цементного раствора и создания бетонной перемычки на расстоянии 150 м от головки буровой туннельной машины. Затем участок туннеля диаметром 9,5 м (после установки железобетонных сегментов крепи) на этой длине был заполнен бетоном объемом 10 500 м3 , для того чтобы предотвратить дальнейшую просадку существующих рельсовых путей. Железнодорожное полотно укладывалось на массивную бетонную плиту длиной 270 м и толщиной 1 м с весом бетона 3 000 т и металлической арматуры 540 т.

Анализ причин аварии показал, что крепь туннеля, состоящая из семи сегментов толщиной 500 мм, образующих кольцо крепи шириной 2 м, не потрескалась и не разрушилась, однако между сегментами создались щели, через которые в туннель поступала вода, вымывающая породу в полость туннеля. Это было свидетельством некачественной заморозки окружающих пород и, возможно, их излишней экскавации при работе буровой туннельной машины.

Средства массовой информации подозревали, что причиной разморозки стала необычно жаркая погода, совпавшая с периодом тяжелых дождей.

В начале 2018 г. начались работы по разборке бетонной перемычки в туннеле с объемом 2 000 м3 , за которую закачивался цементный раствор. Для этого использовался экскаватор со специальными режущими приспособлениями, отбойные молотки и резаки.

Обрушение пород в туннеле Раштатт, оседание поверхности, возведение бетонной перемычки через скважины с поверхности

Средства массовой информации подозревали, что причиной разморозки стала необычно жаркая погода, совпавшая с периодом тяжелых дождей.

Источник: naukatehnika.com