Осложнением называют нарушение нормального состояния скважины, сопровождающееся затруднением или полной остановкой бурения. В большинстве случаев при осложнениях бурение продолжается, но с более низкой скоростью. Иногда для возобновления бурения требуется проведение специальных работ в скважине (чистка, разбуривание, тампонирование, крепление и др.).

Осложнения в процессе бурения вызываются нарушением состояния скважины, выражающиеся в нарушении целостности стенок, поглощении бурового раствора, в нефте-, газо- и водопроявлениях, в сероводородной агрессии.

Вероятность перехода осложнений в аварию существует постоянно, причем процесс этот, как правило, быстротечен. Накопление шлама или осыпающейся породы, отложение рыхлой глинистой корки, вспучивание пород происходит медленно. В дальнейшем эти процессы приводят к прихвату бурового снаряда.

Обвал стенок скважины является самым распространенным видом осложнений, вызывающим прихваты бурового снаряда и обсадных труб. Нарушение целостности стенок скважины происходит в определенных геологических условиях при наличии пластичных, сыпучих, раздробленных и крутозалегающих пород, а также пород, разбухающих и расслаивающихся при механическом и физико-химическом воздействии буровых растворов.

Епихин АВ Осложнения и аварии в БНГС. Лекция 4. Прихваты. 2020

В частности, нарушение целостности стенок вызывают обвалы или обрушения, которые происходят в результате смачивания раствором глин, аргиллитов или глинистых сланцев. Обвалы и осыпи могут происходить в результате механического воздействия бурильного инструмента или действия тектонических сил. Характерными признаками появления обвалов являются: повышение давления в нагнетательной линии бурового насоса, прихваты бурильной колонны и обильный вынос кусков породы. Образование каверн затрудняет вынос шлама из-за уменьшения скорости восходящего потока промывочной жидкости.

Одна из основных причин, вызывающих нарушение целостности стенок, — достижение породами предельного напряженного состояния в приствольной зоне скважины. При внезапной потере промывочной жидкости уменьшается гидростатическое давление на стенки скважины, в результате чего последние обрушаются. Размыв и вязкопластическое течение соленосных толщ также ведут к потере устойчивости приствольной зоны.

Большое влияние на потерю устойчивости приствольной зоны оказывают гидродинамические процессы, протекающие при спускоподъемных операциях, а также импульсные колебания давления при бурении. С увеличением диаметра скважины устойчивость ее стенок снижается. Бурение с последующим расширением ствола обеспечивает более высокую устойчивость стенок, чем углубление сразу большим диаметром. Разрушение наклонных стволов происходит чаще, чем вертикальных скважин, поэтому с увеличением угла наклона скважины необходимо повышать плотность промывочной жидкости.

При прохождении монтмориллонитовых глин и аргиллитов происходит их набухание. За счет этого ствол скважины сужается, что приводит к затяжкам и прихватам бурильного инструмента. В случае прохождения высокопластичных пород и при недостаточном противодавлении на эти пласты породы ползут, заполняя ствол скважины.

Епихин АВ Осложнения и аварии в БНГС. Лекция 2. Поглощения бурового раствора. 2020

Выдавливание глинистых или соляных пород в скважину вызывает деформацию кровли и подошвы пласта. Явление ползучести обусловливает смятие обсадных и насосно-компрессорных труб. Проявление ползучести горных пород усиливается с ростом глубины бурения и увеличением температуры пород.

При проводке искривленных и наклонно-направленных скважин, когда велика площадь контакта бурильной колонны со стенками скважины, в стенках образуются желоба. Нижняя часть колонны при передаче крутящего момента и осевой нагрузки подвергается продольному изгибу, сжатию и кручению, приобретая форму пространственной синусоиды.

Вращаясь, колонна касается стенок скважины вершиной полуволны, совпадающей с замковым соединением. В данном случае замковое соединение действует как фреза, делающая сечение скважины эллиптическим, овальным или еще более сложным по геометрии. В горизонтальных скважинах желоба возникают в процессе спускоподъемных операций.

Желобообразование развивается постепенно с увеличением числа рейсов бурильного инструмента. В этих условиях возрастает опасность заклинивания инструмента. Для предупреждения этого процесса следует использовать предохранительные кольца и обеспечивать максималыгую проходку на долото.

Для предупреждения и ликвидации последствий обрушений, набухания и ползучести горных пород следует использовать утяжеленные буровые растворы, обеспечивать высокие скорости проходки, не допускать длительного пребывания бурильной колонны в покое.

Еще один вид осложнений: во время прохождения соляных пород происходит их растворение, что является причиной кавернообразования. В подобных случаях следует применить один из следующих технологических приемов: форсировать режим бурения, насытить солью промывочную жидкость или применить безводные буровые растворы.

Специфика осложнений при сооружении скважин в криолитозоне обусловлена высокой чувствительностью многолетнемерзлых пород к нарушению теплового режима. Применение рецептур промывочных жидкостей, не соответствующих этим особенностям, приводит к деградации мерзлоты, разрушению стенок скважин, сужению ствола, обвалам, некачественному цементированию и смятию обсадных колонн.

Предупреждение и борьба с поглощениями бурового раствора

Поглощение буровых растворов является одним из самых распространенных видов осложнений при бурении скважин. Различают поглощения малой интенсивности (до 15 ), средней (до 60 ) и высокой интенсивности. Причиной возникновения поглощений могут быть как геологические факторы (трещины, каверны), так и технологические факторы (гидравлический разрыв пород).

Среди существующих методов предупреждения и ликвидации поглощений используются следующие: снижение гидростатического и гидродинамического давления на стенки скважины, изоляция поглощающего пласта специальными тампонажными растворами. Известно большое число рецептур тампонажных и быстросхватывающихся смесей. Наиболее простой состав смеси следующий: цементный раствор плотностью 1400 и бентонитовый раствор плотностью 1200 в соотношении 1:2.

В случаях катастрофических поглощений используется бурение без выхода бурового раствора с последующим спуском буровой колонны. В этом случае разбуриваемый шлам поднимается с забоя и уходит в каналы поглощения вместе с промывочной жидкостью. Для борьбы с поглощениями широко применяют пакеры, которые герметизируют или разобщают затрубное пространство при задавливании тампонирующих смесей в поглощающий интервал. Тампонажную смесь подают в скважину через спущенную в нее бурильную колонну или через отвод превентора.

Одним из наиболее эффективных способов ликвидации поглощений является применение наполнителей, которые или добавляют в циркулирующий буровой раствор, или проводят разовую закачку в зону поглощения порции специальной жидкости с наполнителем. Применяют наполнители волокнистые (обрезки нитей и др.) и зернистые (керамзит и др.).

Физико-химическая кольматация наряду с предупреждением поглощений при бурении снижает вероятность прихвата колонны из-за перепада давления и обеспечивает нормальные условия цементирования обсадной колонны.

Конец труб для закачивания тампонажных смесей устанавливается выше кровли поглощающего пласта с целью предотвращения прихвата. Если ни один из способов ликвидации поглощения не дает результата, то для обеспечения нормального процесса бурения скважину закрепляют обсадными трубами с цементированием затрубного пространства.

Газовые и нефтяные проявления

Нефть и газ могут выбросить из скважины буровой раствор, если пластовое давление высокое, а раствор имеет недостаточно высокую плотность. В таких случаях возникает нефтяной или газовый фонтан. Как правило, открытые фонтаны возникают там, где нарушается технология проводки скважин и применяется несоответствующее устьевое и противовыбросовое оборудование.

Основное число открытых фонтанов наблюдается на газовых месторождениях. Это объясняется недооценкой особенностей проводки скважин: газ постепенно насыщает циркулирующий буровой раствор мельчайшими пузырьками вместе с выбуренной породой, а также во время перерывов в бурении. При циркуляции пузырьки поднимаются и по мере уменьшения давления увеличиваются в размерах.

В скважине начинается холодное кипение. При этом плотность раствора уменьшается настолько, что его столб не в состоянии противостоять пластовому давлению и происходит выброс. Для предотвращения выброса давление столба жидкости в скважине должно быть примерно на 10% выше пластового. При утяжелении глинистого раствора его вязкость должна сохраняться минимальной.

Для предотвращения начавшегося выброса скважина закрывается установленным в ее устье специальным противовыбросовым оборудованием (ОП). Это оборудование для герметизации устья скважины устанавливается на фланце кондуктора и состоит из универсального противовыбросового превентора, плашечных превенторов, задвижек и другой арматуры).

К блоку превенторов присоединяются линия глушения и штуцерная линия. Штуцерная линия переориентирует поток жидкости из скважины в резервуар для бурового раствора или в амбар для сжигания нефти. Линия глушения используется для подключения циркуляции утяжеленного бурового раствора.

Большинство газо- и нефтепроявлений приурочено к началу подъема колонны бурильных труб или к началу промывки после спуска бурильной колонны. Следует избегать компоновок нижней части бурильной колонны с малыми зазорами, так как амплитуда колебания давления при СПО зависит от величины зазора. При снижении расчетной плотности раствора более чем на 0,02 необходимо принимать меры по ее восстановлению.

К опасным видам осложнений относится приток высокоминерализованной воды (рапы). Общая минерализация рапы может достигать 600 г/л, плотность — 1360 , температура на выходе из скважины C» />. Рапа оказывает коррозионное воздействие на наземное оборудование, буровые и обсадные трубы, а также на цементный камень.

Для глушения флюидопроявления производится утяжеление раствора. Утяжеленный буровой раствор закачивается при пониженной подаче насоса, при этом следят за снижением давления на стояке. Когда правильно подобранный раствор глушения заполнит бурильную колонну, дойдет до долота, заполнит затрубное пространство и выйдет на устье скважины, скважина будет заглушена.

При угрозе выброса бурильщик поднимает колонну до выхода ведущей трубы из ротора и оставляет ее на весу, закрепив тормоз лебедки. Затем устье герметизируется превенторами, аскважинная жидкость через выкидные линии ОП направляется в циркуляционную систему.

При возрастании давления на устье открывается задвижка для фонтанирования скважины через отводы превентора. Поток газа направляется в сторону от буровой. Последующие работы по ликвидации фонтанирования проводятся по специальному плану.

В процессе бурения и эксплуатации скважин за пределами устья на поверхность по трещинам горных пород или по их контакту с обсадными трубами могут прорываться газ или несрть. Такие газо- и водопроявления называются грифонами. Грифоны и межколонные проявления возникают из-за некачественной изоляции высоконапорных пластов и зачастую вызывают гибель скважин. За всю мировую историю добычи углеводородов самой крупной аварией стал открытый выброс газа и конденсата на разведочной скважине в дельте реки Печоры. Шесть с половиной лет скважина ежесуточно выбрасывала в атмосферу два миллиона кубометров газа и сотни тонн конденсата.

Во многих случаях в составе нефти и газа залежей с аномально высоким пластовым давлением содержится сероводород. Это сильный яд, который, попадая в легкие, соединяется с гемоглобином. Концентрация сероводорода 1 мг/л вызывает мгновенную смерть от паралича дыхательного центра. В условиях сероводородной агрессии происходит сульфидное растрескивание сталей и, как следствие, разрушение бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб, устьевого и нефтепромыслового оборудования, разрушение цементного камня и ухудшение свойств буровых растворов.

При появлении в растворе на водной основе сероводорода необходимо добавлять в раствор ингибиторы коррозии, способные связывать серу в трудно растворимые соединения. В условиях сероводородной агрессии необходимо использовать оборудование, изготовленное из специальных сталей и тампонажные материалы, стойкие к воздействию сероводорода. Главное — все работы должны быть подчинены вопросам охраны труда и техники безопасности.

.

.

Авариями в процессе бурения обычно называют потерю подвижности (прихват) спущенной в скважину колонны труб, поломки, отвинчивание и оставление в скважине долота, забойного двигателя, частей колонн бурильных и обсадных труб, падение в скважину металлических предметов.

При бурении скважин турбобурами в скважинных трубах, заполненных буровым раствором, генерируются циклические возмущения давления с большой амплитудой. Это приводит к ударным и вибрационным нагрузкам на элементы бурового комплекса. В результате выходят из строя манифольды, разрушаются обсадные трубы, происходит отрыв турбобура.

Аналогичные явления происходят при добыче несрти: при закрытии обратных клапанов, при запуске глубинных насосов давление может в 2-3 раза превысить рабочее давление. По статистике на одном нефтегазодобывающем предприятии ежегодно происходит до 30 случаев отрывов глубинных насосов. При этом помимо экономического наносится экологический ущерб в связи с утечкой нефти из разбираемых насосно-компрессорных труб.

Прихваты бурильных и обсадных колонн происходят по многим причинам:

- нарушение целостности ствола скважины, вызванной обрушением или течением пород;

- образование сальников на долоте, заклинивание колонн в желобах;

- оседание частиц выбуренной породы при прекращении циркуляции раствора;

- действие на буровую колонну прижимающей силы, возникающей вследствие перепада давления в скважине и в пласте;

- преждевременное схватывание тампонажного раствора в кольцевом пространстве при установке цементных мостов и др.

Самым многочисленным типом аварий в группе прихватов являются прихваты бурового снаряда шламом. Количество шлама, его форма, степень измельчения зависят от свойств пересекаемых пород, способов и параметров режима бурения и рецептуры очистных агентов. Недостаточная промывка ствола скважины в процессе бурения, а также после завершения рейса перед подъемом снаряда приводит к скоплению большого количества шлама, создающего пробки, сальники и последующие прихваты и затяжки.

Для предупреждения прихватов необходимо применять высококачественные глинистые растворы, обеспечивать их полную очистку и максимальную скорость восходящего потока. При вынужденных остановках необходимо расхаживать и поворачивать бурильную колонну через каждые 5 минут.

Следует предупреждать образование толстых фильтрационных корок на проницаемых стенках скважин, так как это способствует появлению затяжек и посадок колонны труб. Во избежание подобных осложнений следует осуществлять кольматацию проницаемого интервала специальной твердеющей смесью.

При использовании утяжеленного глинистого раствора необходимо применять профилактические добавки ПАВ, нефти, графита. Утяжелять раствор следует при вращении бурильной колонны.

Затяжки и небольшие прихваты ликвидируются расхаживанием и проворачиванием бурильной колонны. Для освобождения прихваченных колонн и устранения заклинивания долота в карбонатных глинистых породах применяют кислотные ванны. Если колонна прихвачена в отложениях солей, применяют водяные ванны. В других случаях прихваты устраняют нефтяными ваннами или при помощи сплошной промывки нефтью. Прихваты вследствие заклинивания колонны с наибольшим эффектом устраняют с помощью вибраторов, взрыва шнурковых торпед малой мощности и др.

Перед началом работ по ликвидации прихватов определяют верхнюю границу прихвата бурильной колонны, используя известное уравнение Гука: определяют удлинение свободной части колонны при заданном растягивающем усилии, превышающем собственный вес колонны. Расчет верхней границы прихвата строится на подтвержденном практикой факте: каждые свободные от прихвата 1000 м труб при натяжении с усилием, превышающим их собственный вес на 200 кН, удлиняются в зависимости от диаметра на 20-35 см.

Если для извлечения прихваченной части бурильной колонны требуется много времени, ее оставляют и обходят стороной, используя методы наклонного бурения.

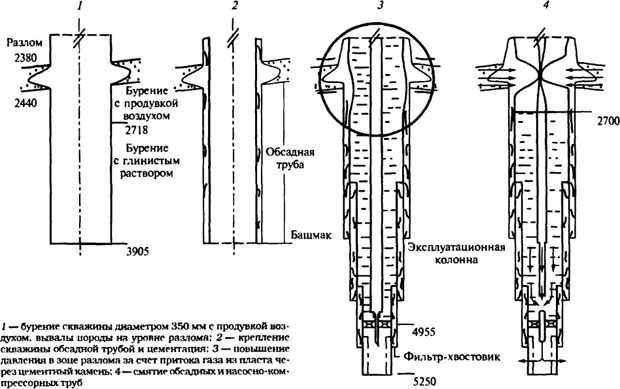

На рис. 7.1 приводится пример разрушения скважины на газовом месторождении во Франции в 1987 г. При бурении скважина пересекла на глубине 2440 м сброс в слоях песчаника и консолидированных глин, в которых горизонтальные напряжения превышали по своей величине вертикальные напряжения.

Длина участка пересечения сброса составила 60 м. При пересечении сброса скважина бурилась с продувкой воздухом. Во время проходки интервала сброса произошло образование больших каверн. В пластах вокруг скважины горное и поровое давления резко снизились. Под действием градиента давления в движение были вовлечены крупные куски пород, обвалы пород из выработанных каверн, начались прихваты бурильного инструмента. После этого пришлось перейти на бурение с промывкой забоя утяжеленным глинистым раствором с плотностью 1650 .

Цементирование обсадной колонны диаметром дюймов проходило в трудных условиях. При достижении скважиной глубины 5250 м в нее спустили колонну насосно-компрессорных труб. К этому времени из продуктивного горизонта газового коллектора вдоль зацементированного затрубного пространства газ проник в породы сброса.

Это привело к появлению в породах сброса большого порового давления, значительно превышающего первоначальное гидростатическое давление. Далее сработал эффект домкрата, и произошли подвижки пород. Когда в скважине было создано атмосферное давление, давление флюидов в сбросе раздавило обсадную колонну, а также колонну насосно-компрессорных труб.

Поломка долот происходит при чрезмерных нагрузках и передержках их на забое. Чаще всего происходит поломка подшипников шарошек. При этом забойный двигатель перестает принимать нагрузку, а при роторном бурении начинается вибрация и заклинивание колонны.

Одним из самых тяжелых видов аварий является падение бурильной колонны в скважину, которое происходит при обрыве талевого каната, открытии нагруженного элеватора при резкой посадке на ротор, при ударах колонных о выступы на стенках скважины.

Для ловли и захвата и удаления оставшейся в скважине колонных труб, для извлечения из скважины канатов, кабелей и других предметов применяют ловильный инструмент: метчики, колокола, ловители.

Источник: intuit.ru

Осложнения и аварии при бурении скважин

Классификация осложнений и аварий при бурении скважин

Осложнение при бурении скважины — это нарушение технологического процесса бурения скважины, которое может произойти из-за какого-либо горно-геологического явления при условии соблюдения требований правил проведения буровых работ.

Все осложнения, которые могут произойти при бурении скважины. подразделяются на:

- Газоводонефтепроявления.

- Поглощения бурового раствора.

- Неустойчивость стенок скважины. К этому виду осложнений относятся ползучесть, обвалы, осыпи, образование желобов, растворение и распыление горных пород.

Аварии при бурении скважины — это нарушение технологического процесса бурения скважины, причинами которой могут быть потеря подвижности бурильной колонны или ее поломка, с оставлением составляющих в выработке.

Все аварии, которые могут произойти при бурении скважин, классифицируются:

- По источнику. Источниками или причинами таких аварий могут быть субъективный фактор (небрежность, самонадеянность или грубые нарушения требований), поломки бурового оборудования, природные явления.

- По влияющему фактору — аварии могут быть технические, технологические, организационные, геологические или произошедшие из-за человеческого фактора.

- По масштабам последствий — аварии делятся на аварии по категориям (1 — полное разрушение, 2 — частичное разрушение),

- По степени тяжести последствий – аварии бывают сложные или простые,

- По порядку отражения в документах — аварии бывают учитываемые и регистрируемые.

- По объекту аварии — обрыв бурильных труб (падение элементов колонны в результате развинчивания, поломки спускоподъемных механизмов, обрыва талевого каната, поломки элементов бурильной колонны и т.п.), аварии с породаразрушающим инструментом (оставление забойных двигателей в скважине, из-за их поломки), аварии с обсадными колоннами (смятие колонны, падение колонны в выработку, разрыв трубы, обрыв колонны по телу и т.п.), аварии при цементировании обсадных колонн (нарушение герметичности колонны, оставление бурового раствора в колонне, неподъем раствора), аварии при геофизических исследованиях (прихват кабеля, обрыв приборов и грузов, перехлест кабеля в процессе работы, прихват приборов, обрыв кабеля и т. п.), прихваты (прихват обсадных колонн, дифференциальные прихваты, прихваты частей бурильных колонн и их в целом), прочие аварии (фонтаны, взрывы, перекос оснований, пожары, падение талевой системы, падение мачт).

Готовые работы на аналогичную тему

Причины осложнений при бурении скважин. Способы их предупреждения и ликвидации их последствий

Самыми распространенными осложнениями при бурении скважины считаются осыпи, обвалы, поглощение бурового раствора, газонефтепроявляения. Причинами обвалов на нефтегазовых месторождениях могут быть механическое воздействие инструмента на скважину, увлажнение глин буровыми растворами, набухание горных пород и т.п. К мероприятиям по предупреждению и ликвидации обвалов и осыпей можно отнести использование бурового раствора с минимальным показателем фильтрации, правильную организация работы, выполнение ряда технических рекомендаций.

Причинами поглощения бурового раствора в процессе бурения являются в основном наличие поглощающего горизонта и превышение дебита столба жидкости. Для предотвращения данного осложнения при бурении используют специальные пакеры для герметизации затрубного пространства, а также осуществляют процесс бурения скважины таким образом, чтобы раствор не мог выйти на поверхность.

Причинами газонефтеводопроявления на месторождении могут быть наличие насыщенного флюидами пласта, а также несоблюдение превышения гидростатического давления (в системе «скважин-пласт»). Основными мероприятиями для предотвращения газонефтепроявления являются герметизация устья скважины и утяжеление используемого бурового раствора.

Причины аварий при бурении скважин и способы их предупреждения

Как показывает статистика 95 % аварий при бурении скважин происходит по вине исполнителей и только 5 % из-за заводского брака бурового оборудования.

Самыми распространенными авариями при бурении скважины (не связанные с человеческим фактором) считаются аварии, связанные с поломкой бурильной колонны и ее частей; аварии связанные с поломкой породоразрушающего инструмента; аварии, связанные с поломкой забойных двигателей.

Основной причиной поломки бурильной колонны и ее частей является усталостное разрушение металла из-за меняющихся в процессе бурения нагрузок. В качестве мероприятий по предупреждению поломок бурильной колонны и ее частей основываются на правильном проведении технологических процессов транспортировки труб и их подготовки к эксплуатации (своевременное проведение дефектоскопии, чистки, толщинометрии, шаблонирования, определение кривизны, установки протекторов и т.п.).

Причинами аварии, которые связаны с поломкой породоразрушающих инструментов являются низкое качество изготовления долот, несоответствие используемых долот, превышение допустимой нагрузки, тяжелые условия труда и т.п. Мероприятиями по предупреждению поломок породоразрушающего инструмента являются использование соответствующих характеристикам горных пород долот, периодическая очистка забоя, использование защитных насадок и т.п.

Причинами аварий, которые связаны с поломкой забойных двигателей, могут быть недокрепление оборудования, непроведение своевременной дефектоскопии, дефекты двигателя, нарушение правил эксплуатации и т. п. Основными мероприятиями по предупреждению поломки забойного двигателя являются выполнение требований по его транспортировке, креплению, сбору и эксплуатации.

Источник: spravochnick.ru

Классификация осложнений

2. Поглощение промывочной жидкости и тампонажного раствора.

1. Классификация осложнений.

Наиболее распространенными осложнениями при бурении скважин являются: разрушение стенок скважины; поглощения буровых промывочных и тампонажных растворов; пластовые флюидопроявления; прихваты колонн бурильных и обсадных труб.

Названные типы осложнений можно подразделить на следующие виды.

Разрушение стенок скважины:

осыпи и обвалы незакрепленных горных пород, приводящие к чрезмерному загрязнению ствола скважины;

Рекомендуемые материалы

набухание горных пород, приводящее к сужению ствола скважины;

оползни, приводящие к частичному или полному перекрытию ствола скважины;

желобообразование в местах резкого искривления ствола, приводящее к возникновению затяжек и посадок при спуске или подъеме колонны труб;

растворение соленосных отложений, приводящее к образованию каверн;

растепление многолетнемерзлых пород, приводящее к их деградации и потере устойчивости.

Поглощения бурового промывочного и тампонажного растворов:

потери бурового раствора в проницаемые пласты, приводящие к необходимости приготовления дополнительных объемов бурового раствора, а зачастую и проведения специальных глубинных гидродинамических исследований;

недостаточное гидростатическое давление в скважине, порождающее опасность смятия находящейся в ней обсадной колонны и выброса пластового флюида на поверхность;

применение специальных материалов для закупорки поглощающих пластов, требующее их доставки на буровую, монтажа специальных устройств для ввода материалов в буровой раствор;

недоподъем тампонажного раствора за обсадной колонной, приводящий в ряде случаев к необходимости исправительных тампонажных работ.

газирование бурового раствора, приводящее к необходимости его дегазации и дополнительной обработке химическими реагентами;

разбавление бурового раствора пластовыми флюидами, приводящее к необходимости его частичной замены;

межпластовые перетоки флюидов, требующие дополнительного разобщения пластов из-за их несовместимости при проходке открытым стволом;

заколонные флюидопроявления, приводящие к опасному скоплению газа непосредственно на устье бурящейся скважины;

возникновение грифонов, приводящее к проникновению газа на дневную поверхность и возникновению его взрывоопасной концентрации в окрестностях скважины.

Прихваты колонны труб в необсаженном стволе скважины:

одностороннее прижатие колонны труб к проницаемому пласту за счет репрессии между ним и скважиной;

заклинивание колонны в желобной выработке вида «замочная скважина » ;

заклинивание долота сальником или в сужении ствола скважины;

прихват колонны обвалившимися породами.

Такая классификация осложнений, не претендуя на законченность, позволяет дифференцировать технологические приемы борьбы с ними.

Проходка ствола скважины в массиве горных пород сопровождается существенным нарушением поля напряжений в ее окрестностях и концентрацией напряжений на ее стенках. В процессе углубления ствол скважины заполнен циркуляционным агентом с плотностью значительно ниже плотности горных пород. На открытой поверхности стенок скважины проявляется действие сил бокового распора, которые вызывают деформацию горных пород в окрестностях ствола и могут приводить к их разрушению.

Присутствие на контакте с горной породой инородной среды (бурового промывочного раствора) вызывает физико-химические процессы на границе раздела: осмотические явления, поверхностную гидратацию, растворение, капиллярное проникновение и т.п. В некоторых породах они могут вызывать заметное изменение их агрегатного состояния, сил внутреннего сцепления и в итоге могут существенно преобразовывать свойства горных пород в окрестностях скважины по сравнению с первоначальными в естественном залегании. Особенно опасно повышение склонности к пластическому течению глинистых и хемогенных горных пород.

Разупрочнению горных пород в стенках ствола скважины также способствует развитие усталостных явлений, происходящих под воздействием гидродинамических ударов и переменного давления в стволе при спускоподъемных операциях.

При циркуляции промывочного агента по стволу нарушается температурный режим горных пород в стенках скважины, что также вызывает появление дополнительных напряжений.

Наконец, на контакте пластовых флюидов с промывочным агентом могут наблюдаться длительные или кратковременные нарушения гидродинамического равновесия, и в таких случаях подвижная среда (жидкость или газ) под действием разности давлений будет легко перетекать в область пониженного давления. Может возникнуть переток промывочного агента в окружающие ствол горные породы либо, наоборот, пластовой жидкости в ствол скважины.

Все эти нарушения равновесного состояния в окрестностях скважины и на ее стенках неблагоприятно сказываются на процессе углубления ствола и осложняют его.

Под осложнением понимают нарушение нормального процесса строительства скважины, которое требует принятия безотлагательных и эффективных мер для его устранения и продолжения бурения. В отличие от аварий осложнение, как правило, не связано с перерывом в процессе проходки скважины.

На борьбу с осложнениями в глубоком бурении затрачивается в среднем до 20 — 25 % календарного времени. Это выдвигает проблему предупреждения осложнений и борьбы с ними как весьма актуальную.

Опыт практической работы показывает, что всякое осложнение легче предупредить, чем затем его ликвидировать.

Причем на практике одно возникшее осложнение нередко влечет за собой другое (поглощение бурового раствора может вызвать приток из высоконапорного горизонта; осыпи и обвалы — затяжку инструмента и т.д.), а сочетание нескольких осложнений в одном стволе чрезвычайно усложняет задачу их ликвидации и приводит к значительным затратам календарного времени и средств.

В арсенале эффективных средств предупреждения осложнений при бурении скважин имеются следующие основные:

обоснование конструкции скважины с учетом всех специфических особенностей разреза;

правильный подбор промывочных агентов по составу и свойствам для каждого специфического интервала и грамотная оперативная корректировка режима промывки в зависимости от свойств проходимых горных пород;

использование системы раннего обнаружения осложнений на основе оперативной обработки данных комплексного контроля за процессом бурения (методы технологического контроля, методы геофизического контроля);

использование методов прогнозирования опасных зон по данным региональных и промысловых геофизических исследований.

2. Поглощение промывочной жидкости и тампонажного раствора.

Поглощения в скважинах буровых растворов является одним из основных видов осложнений.

ПРИЧИНЫ ПОГЛОЩЕНИЙ ЖИДКОСТЕЙ В СКВАЖИНАХ

Установить какие-либо закономерности возникновения поглощений и выбрать эффективные мероприятия и технологию проведения работ по предупреждению и ликвидации поглощений из-за большого числа факторов, обусловливающих явление поглощения, очень сложно. Поэтому стали использовать вероятностно-статистические методы для прогнозирования зон поглощений и выбора наиболее эффективных технологических мероприятий по предупреждению и борьбе с поглощениями.

Поглощения буровых растворов и иных жидкостей в поглощающие пласты обеспечиваются наличием пор, каналов, трещин, пустот в проходимых скважиной породах и |или) недостаточной устойчивостью (сопротивляемостью) пород к давлению столба жидкости в скважине, в результате чего возникает гидроразрыв пород, и в щели проникает жидкость.

Поглощающие пласты в бурящихся скважинах могут быть представлены пористыми, трещиноватыми и кавернозными породами. Пористые песчано-алевритовые породы имеют трещины и обладают поровой трещинной проницаемостью, трещиноватые породы имеют межзерновую пористость, а кавернозные породы разбиты микротрещинами различной раскрытости.

Проницаемость песчано-глинистых пород зависит от размеров пор, которые могут быть субкапиллярными, капиллярными и сверхкапиллярными. Соединяющиеся между собой поры образуют поровые каналы, являющиеся путями движения жидкости и газа.

В мелко- и среднезернистых песчаниках и алевролитах интенсивные поглощения буровых растворов не происходят, так как образующаяся при фильтрации раствора в пласт глинистая корка на стенке скважины имеет низкую проницаемость и препятствует проникновению раствора в пласт. В крупнозернистых песчаниках и алевролитах раствор фильтруется с большой скоростью. Еще больше раствор проникает в пласты конгломератов, имеющих каналы диаметром 1-5 мм и более.

Наиболее часто буровой раствор поглощается в карбонатных (обычно известняки) породах. Различаются известняки с первичной или вторичной пористостью и трещиноватые. К первым относятся мел, раковинные и коралловые известняки. Ко вторым — все известняки и доломиты, пористость которых является результатом последующего выщелачивания. Третью группу составляют известняки и доломиты, трещиноватость которых обусловлена процессами доломитизации, вызывающими сокращение объема породы, или тектоническими причинами.

Раковинные, коралловые известняки и мел имеют высокую пористость, но их пустоты не все сообщаются между собой, что снижает их проницаемость. Известняки со вторичной пористостью являются хорошими коллекторами. Различаются известняки мелкопористые, крупнопористые и кавернозные. Трещиноватые известняки также обладают высокой проницаемостью.

Погружение осадочных пород на большие глубины приводит к их уплотнению и отжатию поровых вод.

Область прогибании часто вовлекается в воздымание, и верхняя часть разреза подвергается размыву. Разгрузка пород от геостатического давления приводит к расширению их пустотного пространства за счет деформаций скелета. По указанным причинам давления в верхней части разреза могут установиться аномально низкими.

В областях, где осадконакопление происходило относительно медленно (платформа, плита и т.д.), породы за длительные геологические отрезки времени уплотняются и цементируются так, что при снятии нагрузки упругого разуплотнения плотных и крепко сцементированных пород почти не происходит. В таких районах основная причина возникновения АНПД -снижение температуры пород. К таким областям относятся, в частности, районы Урало-Поволжья (до 600-1300 м).

АНПД могут фиксироваться также в артезианских бассейнах. Такие случаи АНПД объясняются тем, что альтитуда устья скважины находится выше линии напора вод от области питания к области разгрузки.

Поглощение буровых и цементных растворов связано также с гидроразрывом пластов (ГРП). Физическая сущность и механизм гидроразрыва изучены главным образом в связи с выявлением возможностей увеличения продуктивности скважин. Давление разрыва и направление развития трещин зависят от вертикального и бокового горного давления, наличия естественной и искусственной трещиноватости, значения давления в норовом пространстве, пористости, проницаемости горных пород и вязкости жидкости разрыва, подачи насосов. Разрыв пласта сопровождается одновременно тремя явлениями: упругой и пластической деформацией горных пород, движением вязкой жидкости или суспензии по трещине, фильтрацией жидкости в горных породах.

ГРП в песчано-глинистых толщах прогибов и впадин на небольших глубинах происходят при давлениях столба бурового раствора, значительно меньших геостатических давлений. С глубиной давления ГРП возрастают и на больших глубинах приближаются к гео статическому давлению. Подобное явление наблюдается и в районах спокойного залегания горных пород, где проявление тектонических напряжений маловероятно, и в районах напряженной складчатости. Возрастание давлений ГРП с глубиной различные исследователи объясняют по-разному.

По многим данным, боковые составляющие напряжений в породах σx. σy меньше вертикальной составляюшей σz. на значение коэффициента боковою распора а:

Значение а зависит от коэффициента Пуассона V для рассматриваемой породы.

Предполагается, что с глубиной под действием больших геостатических давлений и температур породы становятся более пластичными, и σx. ,σy, σz постепенно выравниваются, что может обусловить увеличение давлений ГРП. Согласно этой точке зрения, образующиеся в пластах трещины гидроразрыва должны быть преимущественно вертикальными.

Рассмотренные причины ГРП при давлениях меньше геостатических позволяют объяснить многие особенности ГРП в осадочных толщах. Так, в монолитной однородной толще пород напряжения в приствольной зоне скважины почти не меняются, и для ее гидроразрыва необходимо создать давление в скважине, близкое или превышающее геостатическое. Если ствол скважины длительное время не закреплен колонной, то деформации глинистых пластов увеличиваются, напряжения в породах вблизи ствола скважины снижаются, что приводит к уменьшению давления ГРП.

На значение давления ГРП большое влияние оказывают реологические свойства жидкостей: чем больше значения динамического напряжения сдвига и структурной вязкости жидкости, тем при меньших давлениях возникают ГРП. Связано это с тем, что слаб о фильтрующиеся жидкости оказывают большее гидродинамическое давление на стенки трещин разрыва, чем менее вязкие и легко фильтрующиеся в породы жидкости.

Буровые и цементные растворы создают повышенное давление на пласт, что иногда приводит к ГРП и поглощению жидкости.

Буровые и цементные растворы по своим физическим, структурно-механическим свойствам в процессе расширения трещины значительно отличаются от жидкостей разрыва, применяемых в нефтедобыче. Они также являются вязкопластическими жидкостями, но имеют высокую водоотдачу.

Водоотдача цементного раствора может быть в десятки раз больше водоотдачи бурового раствора на водной основе.

Цементные растворы при наличии пористой (трещиноватой) проницаемой среды склонны не только отфильтровывать свою, но и пропускать

через себя постороннюю воду. Цементные растворы обладают способностью загустевать, схватываться и превращаться в прочный камень. Все эти свойства находятся в тесном взаимодействии между собой.

ГРП вызывают и другие технологические факторы. Так, спуск бурильного инструмента в скважину с повышенной скоростью приводит к возникновению дополнительных гидродинамических давлений в стволе скважины, что нередко является причиной раскрытия трещин в породах и поглощения буровою раствора.

Таким образом, на давления ГРП влияют как геологические особенности разрезов, так и технологические факторы. В таких условиях прогноз давления ГРП в бурящихся скважинах связан со значительными трудностями.

1.Что представляет собой разрушение стенок сквадины?

2. Что такое пластовые флюидопроявления?

3.Назовите причины поглошения промывочной жидкости

Ещё посмотрите лекцию «2.13 Источники» по этой теме.

1.Булатов АИ, Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурению: В 4 т. — М: Недра, 1993-1996.

2.Сеид-Рза М.К. Технология бурения глубоких скважин в осложненных условиях. — Баку: Азернешр, 1963.

3.Малеванский В.Д. Открытые фонтаны и борьба с ними. — М: Гостоптехиздат, 1962.

4.Булатов АИ., Макаренко П.П., Будников В.Ф., Басарыгин Ю.М. Теория и практика заканчивают скважин: В 5 т. — М: Недра, 1997, 1998.

5.Басарыгин Ю.М., Макаренко П.П., Мавромати В.Д. Ремонт газовых скважин. — М: Недра, 1998.

6.Крылов В.И. Изоляция поглощающих пластов в глубоких скважинах. — М: Недра, 1980.

Источник: studizba.com