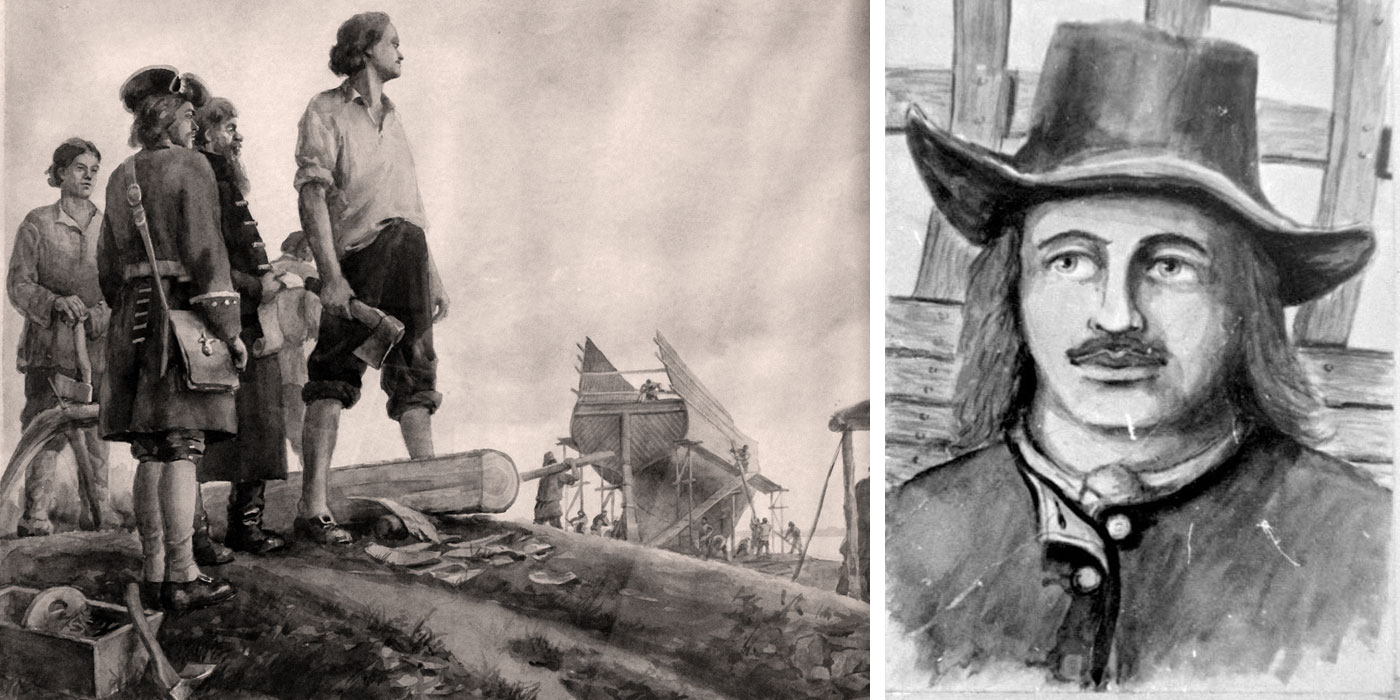

Неудача первого азовского похода наглядно показала царю Петру, что без сколько-нибудь сильного флота приморскую крепость взять нельзя, Петра I не испугала задача построить флот на сухопутье, в Воронеже, за 1.200 верст от моря; в одну зиму достаточно сильная флотилия была готова, снаряжена и по Дону, среди бесчисленных трудностей в борьбе с мелководьем, мелями и перекатами, проведена к морю. Это гигантское предприятие одно могло бы составить славу человеку, и только позднейшие, еще более славные дела как-то заслонили в наших воспоминаниях это знаменитое возникновение морского флота на суше.

Северная война. Кратко и понятно. Иллюстрированная аудиокнига

Когда Петру I указывали на почти невыполнимые трудности держать флот на чуждом совершенно море, где не было ни одной своей гавани, он отвечал, что «сильный флот сам найдет себе гавань». Можно думать, что Петр, овладев Азовом и решив строить большие корабли в Таганроге, рассчитывал разговаривать с турками о мир не на Пруте, стесненный их полчищами, а на Босфоре, где его корабли грозили бы своими пушками султанскому дворцу.

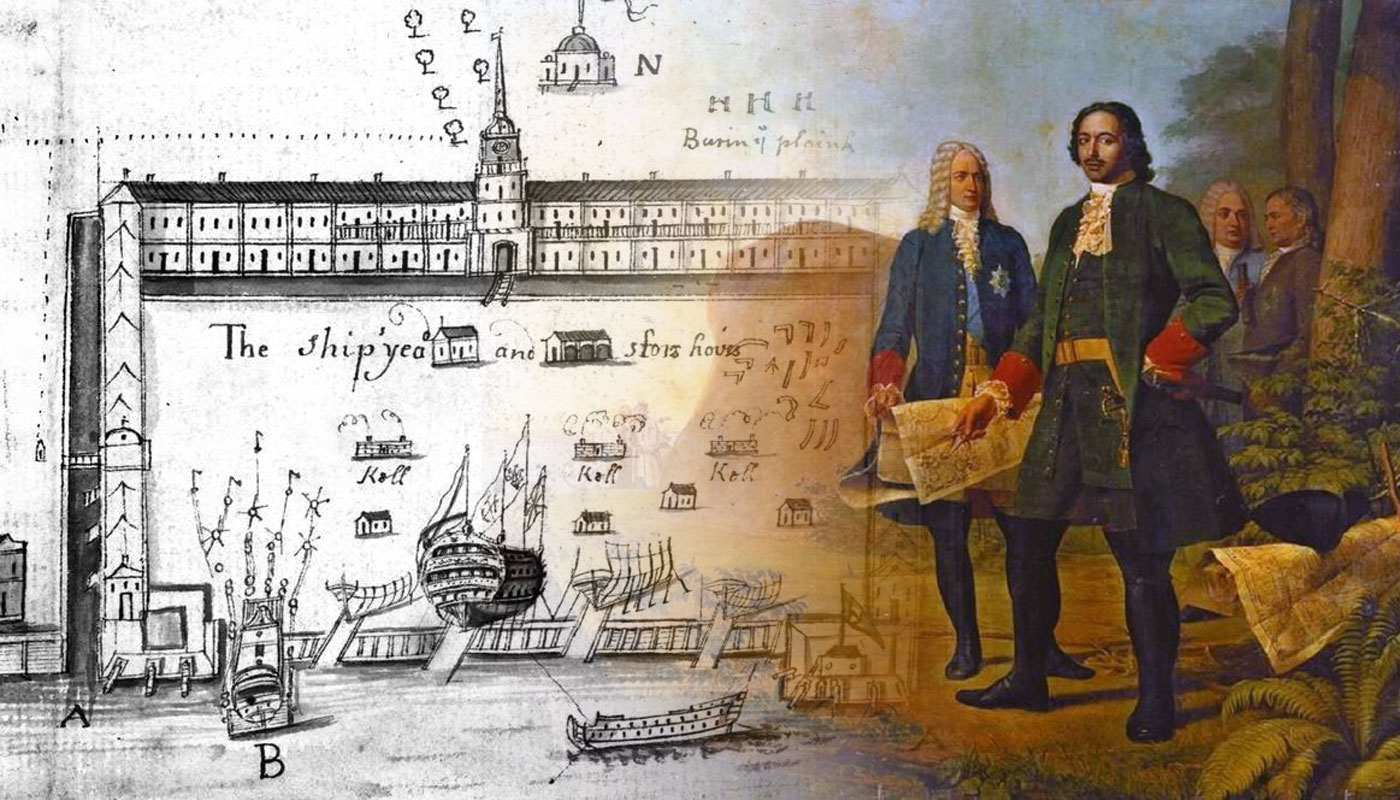

Строительство первого российского флота

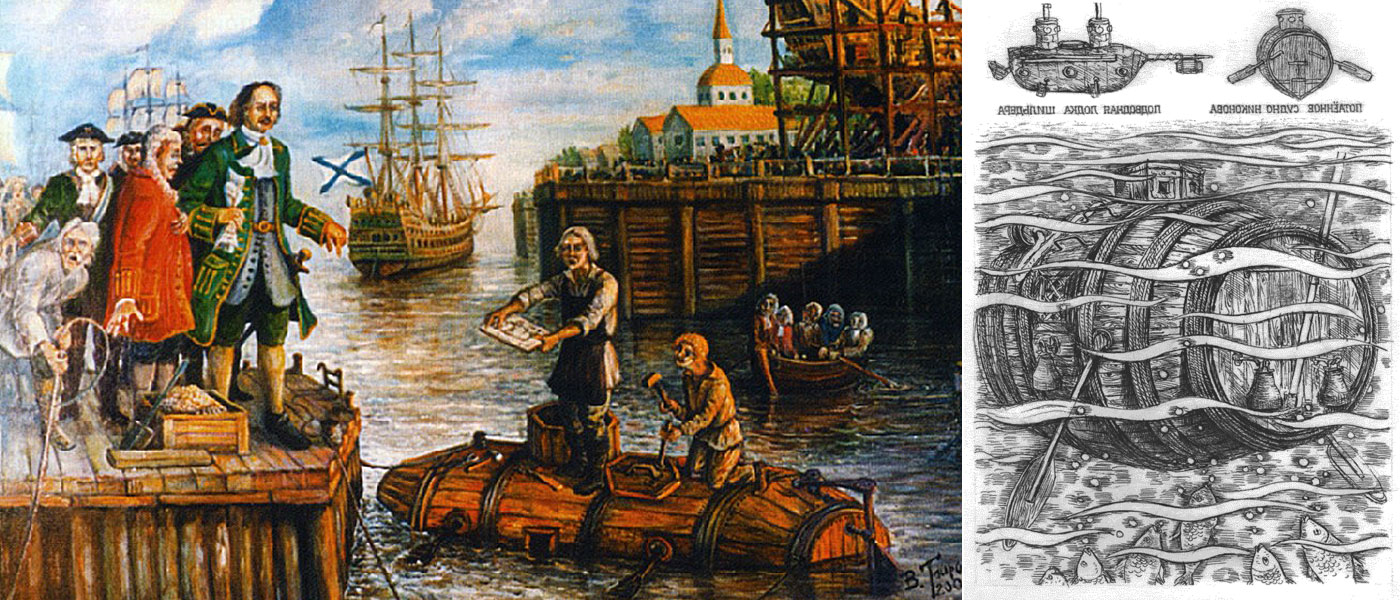

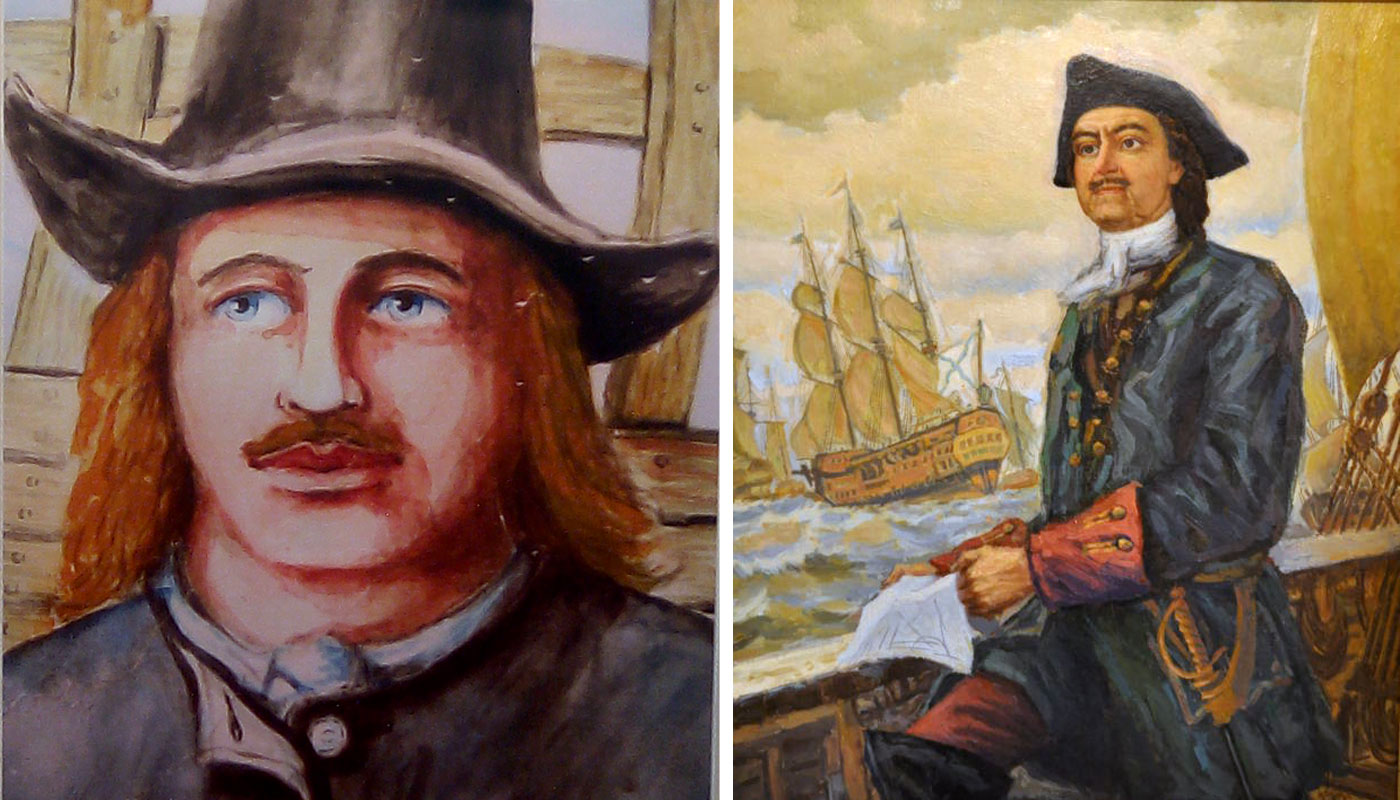

Правда, иностранные посланники доносили своим правительствам, что большая часть кораблей азовского флота годна лишь на дрова; корабли первой постройки, срубленные среди зимы, из мерзлого леса, в большинства случаев неопытными и плохими кораблестроителями, действительно, были не важны, но Петр I делал все, чтобы азовский флот явился настоящей морской силой, и, надо признать, этого он достиг. Царь сам работал не покладая рук. «Его величество, – писал Крюйс, – присутствовал в сей работе неусыпно, так с топором, теслом, конопаткою, молотом и мазаньем кораблей гораздо прилежнее и больше работая, нежели старый и весьма обученный плотник». На смену малознающих голландских корабельных мастеров для строительства флота Петром I были выписаны сведущие англичане, к ним пристали подучившиеся свои, из тех, что вместе с царем изучали кораблестроение в Голландии и Англии, как Гаврила Меншиков и Федосей Скляев, которого Петр очень ценил, как корабельного инженера.

Возникали арсеналы и портовые мастерские в Воронеже, Азове и Таганроге. Такие настоящие моряки, поступившие на русскую службу, как голландский адмирал Корнилий Иванович Крюйс и англичане Бекгам и Пембург, взяли в свои опытные руки всю организацию морского дела.

Было устроено и общее управление флотом; после смерти в 1699 г. первого адмирала русского флота Ф. Я. Лефорта, носившего свое морское звание больше для почета, чем для дела, его место занял с тем же званием адмирала гр. Ф. А. Головин, много и дельно потрудившийся для создания морской силы России.

Ф. А. Головин скончался в 1706 г., и тогда главным начальником флота был назначен Федор Матвеевич Апраксин, остававшийся в этой должности все время царствования Петра. Вице-адмирал Крюйс составил правила морской службы; словом, азовский флот Петра I становился большой, серьезной силой. Черное море уже пересекали русские корабли.

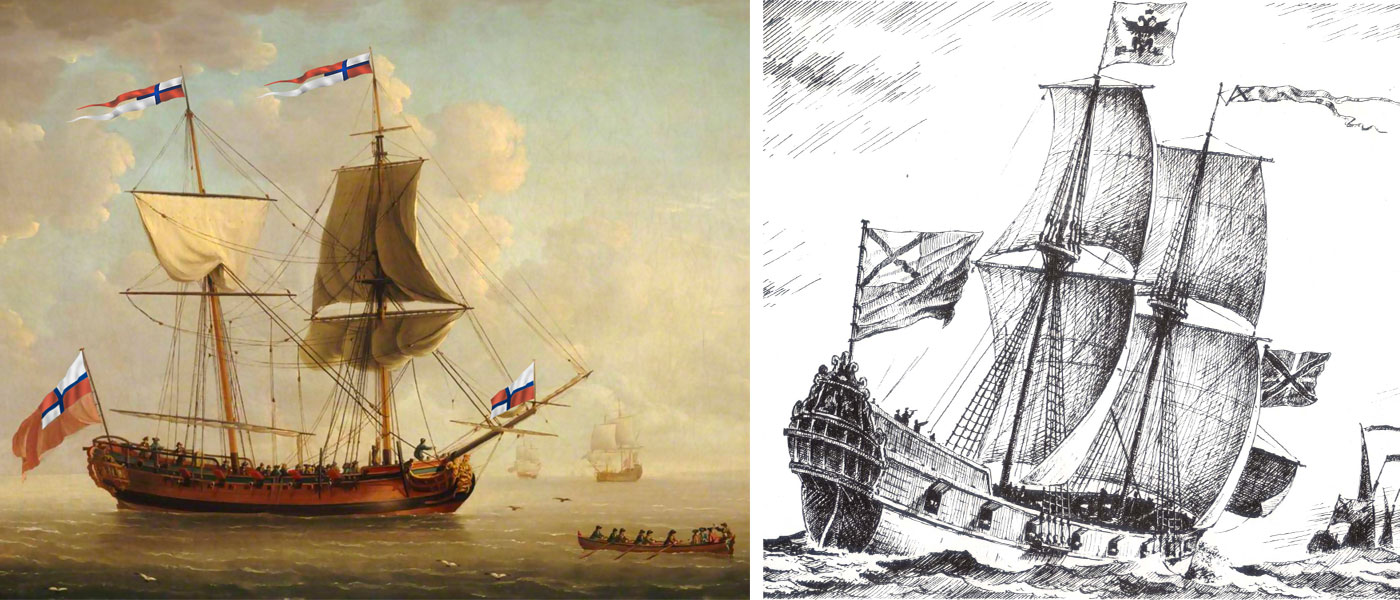

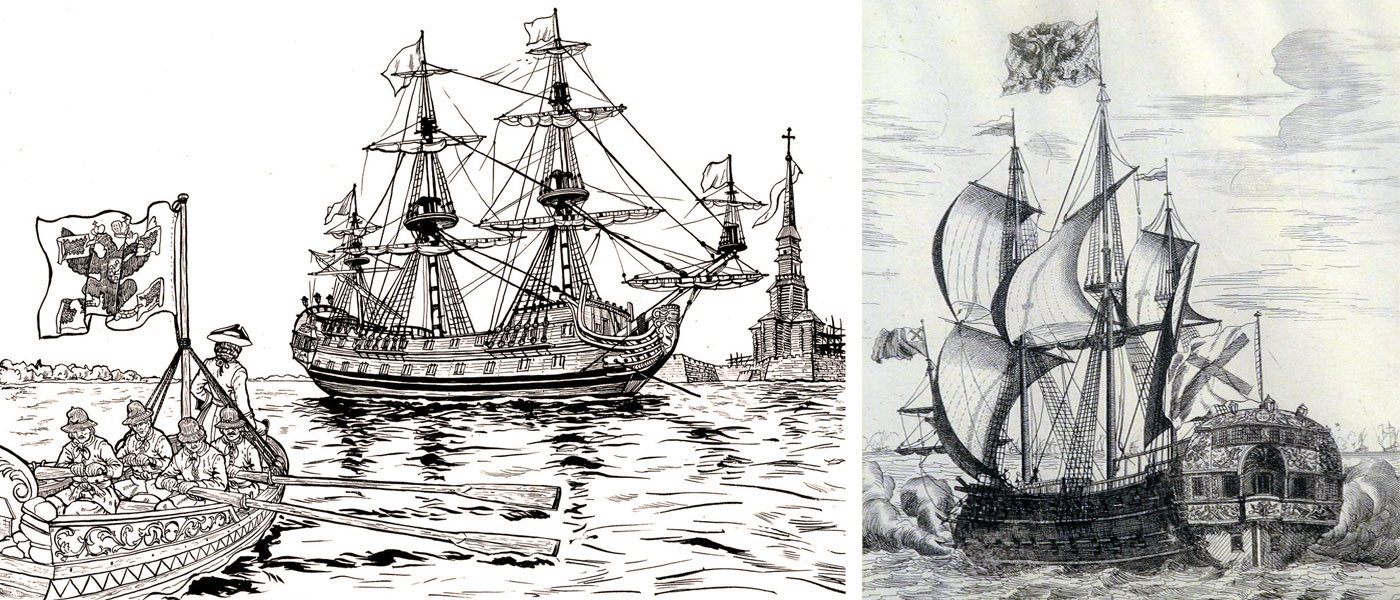

В 1699 г. русский корабль «Крепость» прибыл в Константинополь и бросил якорь против самого султанского дворца. На турок это произвело огромное впечатление. Множество народу, иностранные послы, великий визирь, сам султан, наконец, перебывали на корабле, точно желая убедиться – подлинно ли это корабль русского флота.

По донесению нашего посла Украинцева, по городу пошли слухи, что «от Керчи выходил от великого государя воинский караван в Черное море, что было в том караване 10 больших кораблей да 40 мелких, что были московы на анатолийской стороне под городами Синопом и Трапезунтом». «Когда же капитан Пембург на корабле подпил гораздо» и стал ночью стрелять из всех пушек, провозглашая тосты, то «по всему Царь-Граду учинилась великая молва и ропот, что будто он, капитан, тою ночною пушечною пальбой давал знать другим московским кораблям, чтобы шли они на султанскую столицу». Турки очень обеспокоились и приложили все усилия, чтоб не дать ходу «морской затее» царя. Но ничего не могли сделать, пока случайная прутская катастрофа Петра I не погубила нашего азовского флота.

1-го августа 1711 г. генерал-адмирал Апраксин, находившийся при флоте, стоявшем в Таганрогской бухте, под командой адмирала Крюйса, получил царский указ, которым повелевалось: «В силу трактата, через сиятельнейшего Магмет-пашу с его султанским величеством заключенного, город Азов с землями его области, взятыми в прошлой войне, отдать обратно туркам, а новопостроенные укрепления разорить». В начале 1712 г. это и было исполнено. Мелкие суда азовского флота отвели вверх по Дону до Черкасска, корабль «Шпага», по ветхости его, сожгли, а четыре новых хотели было провести вокруг Европы на Балтийское море, но турки отказали в пропуске; тогда Петр продал эти суда со всем их вооружением и такелажем за хорошую цену туркам. Так кончил свое существование азовский флот Петра Великого, стоивший России громадных жертв людьми и деньгами. Но если пропал он, то не пропали тот опыт, те знания, которые приобретались при постройке его, а экипаж азовских судов дал хорошие, уже готовые к своему делу кадры моряков, которым пришлось действовать и создавать новый флот России на волнах менее приветливого, но обладавшего более широкими воротами в океан Балтийского моря.

Балтийский флот Петра I

Еще до объявления войны Швеции Петр I приказал заготовить до 600 стругов по рекам Волхову и Луге «для свейской службы». Тогда же стали собирать у бывалых людей сведения о водяном и береговых путях от устья Волхова до Орешка и далее по Неве до моря.

В Архангельске, на Ладожском и на Чудском озерах произошли уже столкновения со шведами, счастливо закончившиеся для русских, которые на простых лодках нападали на военные суда шведов и отбирали их у неприятеля. Сознавая, что без флота не овладеть Невой и ее устьями, Петр порешил постройку флота.

В устьях реки Сяси, впадающей в Ладожское озеро, возникает верфь и назначается постройка шести фрегатов, «для свейских войск на Ладожском озере». В сентябре 1702 г. два фрегата флота были уже спущены на воду. В 1703 г. Меншиков, по поручению царя, смотрел реку Свирь и на берегах ее выбрал для кораблестроения местность, называвшуюся Лодейное поле; по донесению Меншикова, здесь были «леса зело изрядные». Петр сам поехал на Лодейное поле и около шести недель работал здесь без устали, заложив и начав постройку 7 фрегатов, 5 шняв, 7 галер, 13 полугалер, 1 галиота и 13 бригантин. Кроме Лодейного поля, суда строились еще на Луге, в Селицком рядке.

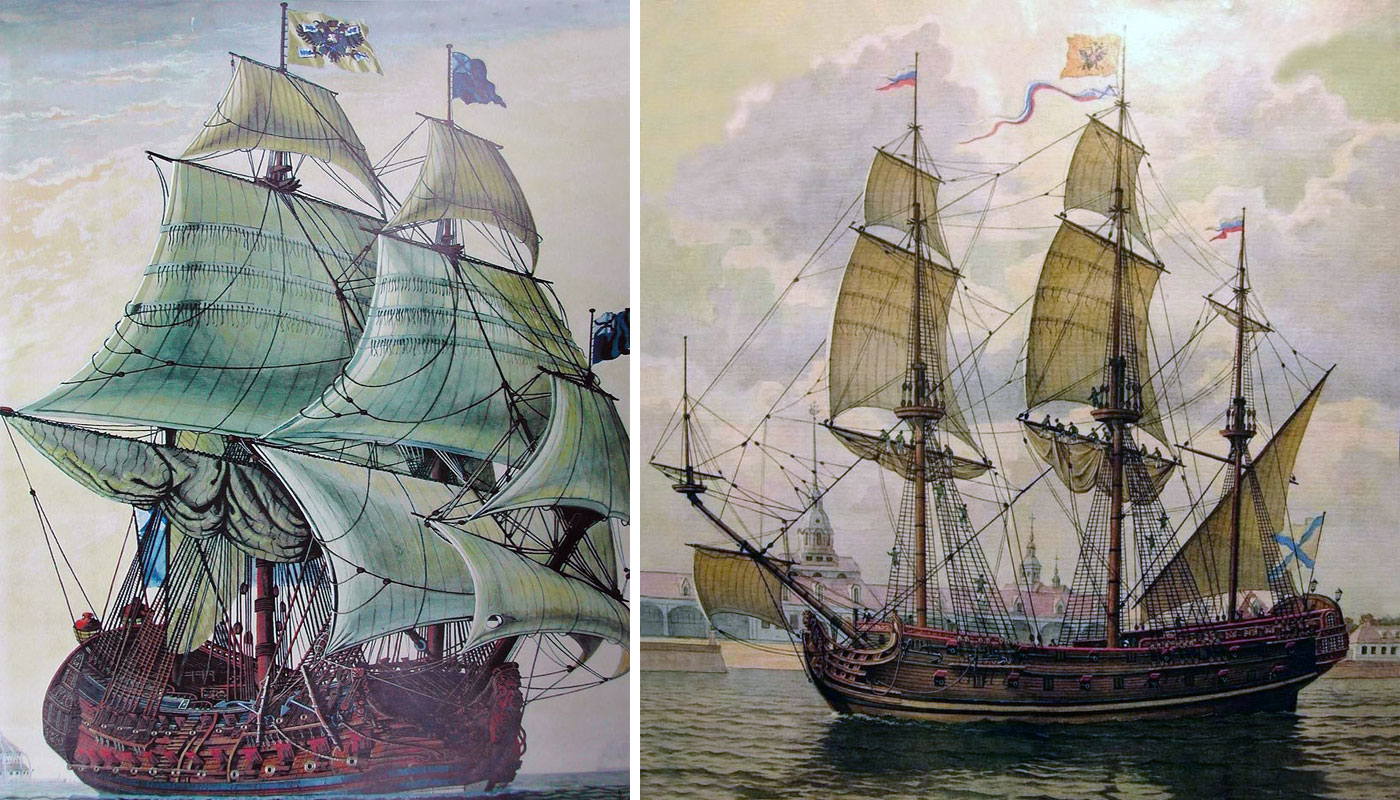

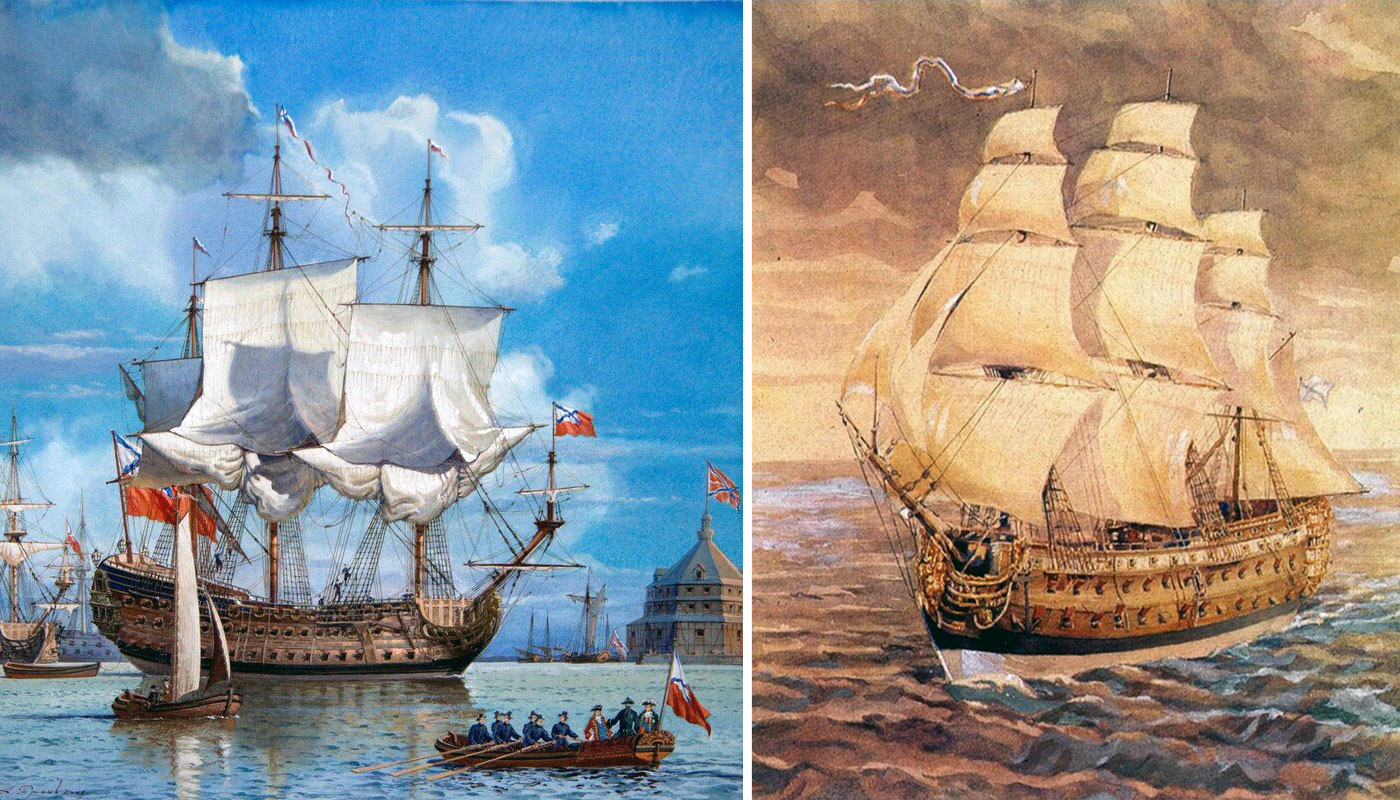

Русские суда петровского флота строились по лучшим английским и голландским чертежам. Сам прекрасный знаток кораблестроительного дела, Петр умело приспособлял избранные модели при постройке своих судов к особенностям тех вод, где им предстояло плавать; в общем суда флота Петра I были построены красиво и смело, но они не отличались крепостью; происходило это от дурного качества материала, неопытности рабочих, от дурной системы крепления, а главное – от той быстроты постройки, которая вызывалась не столько лихорадочной нетерпеливостью Петра, жаждавшего видеть свой флот на воде, сколько от необходимости иметь его для отпора шведам.

Петровские суда этого времени не могли глубоко сидеть в воде, потому что на пути из верфей в море им предстояло проходить столько мелких мест, что при глубокой осадке они могли и не попасть в море. Большие фрегаты флота с вооружением сидели в воде более 9 футов, а глубина в устье Свири, например, всего 8 футов, у Шлиссельбурга же – 7 футов.

На таких местах приходилось не только разоружать фрегаты, но и разгружать так, что иное большое судно проходило через мелкие места даже со снятыми мачтами. Суда этого времени невелики – длина 50-пушечных кораблей достигала 110 футов, а ширина – 23 фут. Галеры имели до 89 футов длины и до 15 ширины.

Галеры эпохи Петра I были суда больше весельные, чем парусные, и задачей их было нести охранную и разведочную службу при эскадре и буксировать парусный флот в безветренное время. На больших галерах было до 38 весел с каждого борта и обыкновенно две съемные мачты с косым латинским парусом.

На носу, под помостом, на котором во время боя собирались солдаты, стояли три медные пятифунтовые пушки и на куршее одна 24-х-фунтовая, составлявшая главную артиллерийскую силу галеры. Флотская прислуга при орудиях прикрывалась оградой из тюфяков и старых снастей. Посередине галеры шел досчатый помост, шириной около 2 футов, называвшийся «куршея».

На этом помосте стояли матросы, управлявшие парусами; он же служил сообщением между кормой и носом судна. По обоим бортам тянулась сплошная скамья – банка, на которой гребцы спали и сидели в свободное время. От куршеи, несколько вкось к борту, шли банки для гребцов. Под банками были ступени, к которым приковывали левую ногу гребца, если он был преступник, осужденный на галеры.

В корме устраивалось помещение для командира и офицеров. Гребцы были рабочей силой флота; они гребли во время хода на веслах, а при плавании под парусами, не сходя со своих мест, тянули канаты и снасти, подаваемые им матросами. Галеры строились очень легкими и ходкими: в тихую погоду и при хорошо обученных гребцах они могли дать ходу до 6 узлов в час (узел = одна и три четверти версты).

Характерной особенностью тогдашней флотской архитектуры было изобилие разных наружных украшений. Резьба щедро украшала не только корму и нос, но и борта судна флота Петра I. Обыкновенно корма украшалась государственным гербом и аллегорическими фигурами, имевшими отношение к имени корабля; названию соответствовала и носовая фигура. Так, на корме корабля «Полтава» были вырезаны аллегорические фигуры, прославлявшие славную Полтавскую викторию.

Овладев течением Невы, Петр I решил укрепить его за собой. Истоки Невы оберегал Шлиссельбург; на острове при впадении Невы в залив Петр заложил Петропавловскую крепость. На острове Котлине, расположенном при выходе из Невской дельты в залив, Петр решил построить крепость, которая загораживала бы вход в Неву с моря чужим флотам.

К исходу 1704 г. на отмели подле Котлина уже возвышалась трехъярусная башня с земляными насыпями; фундаментом для нее служили опущенные в воду деревянные срубы, наполненные камнями. В амбразуры башни и насыпей грозно смотрели 14 крупных орудий, а на самом острове стояла батарея из 64 пушек. Новое укрепление, главная база нового балтийского флота, названо было Кроншлот. «Содержать сию цитадель, с Божией помощью, аще случится, хотя до последнего человека», гласит начало инструкции, данной Петром коменданту.

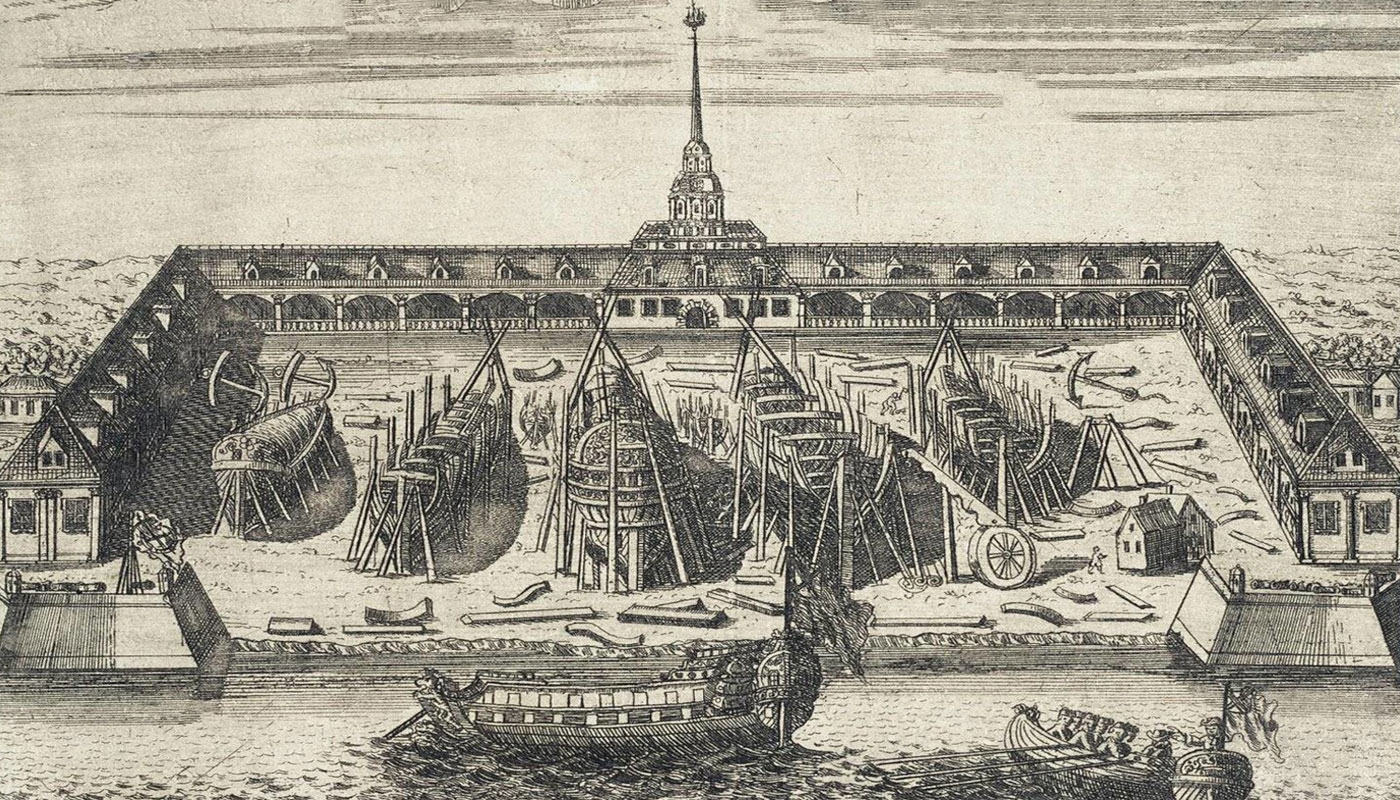

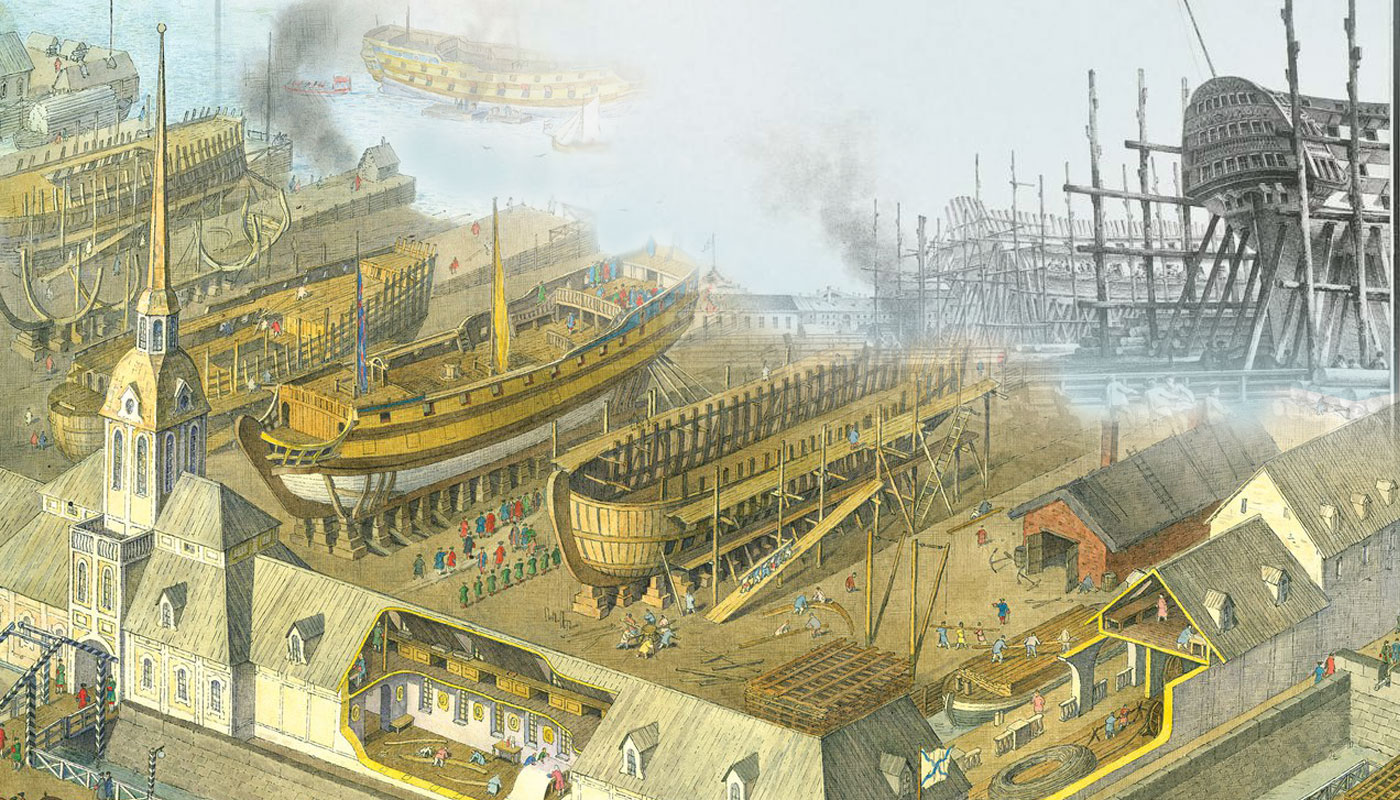

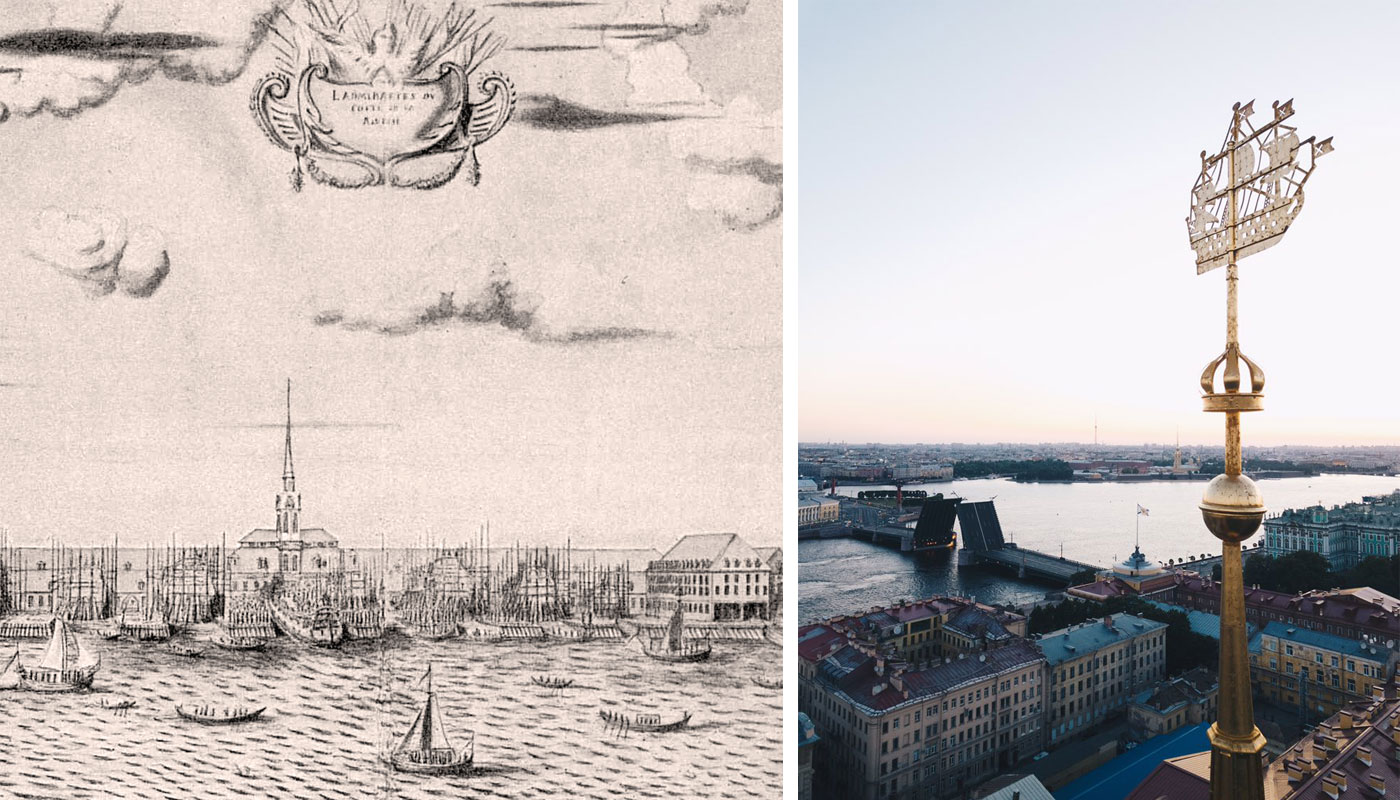

Отдаленность от моря верфей по Свири и Сяси, трудность провода оттуда судов по бурному Ладожскому озеру и через мели и пороги Невы заставили Петра позаботиться об устройстве кораблестроения в Петербурге. Уже 5-го ноября 1704 г. приступили к постройке обширного адмиралтейства русского флота, заложенного на том месте, где теперь возвышается красивая башня и шпиль с корабликом Главного Адмиралтейства. К зиме 1705 г. адмиралтейство было уже обнесено валом со рвом и палисадом, с бастионами, обращенными к Неве и вооруженными корабельными пушками. Внутри адмиралтейства были воздвигнуты 53 амбара для хранения разных флотских припасов.

Вся эта громада зданий, кораблей, пушек, якорей, оружия, запасов выросла по воле Петра I в какие-нибудь десять-пятнадцать лет в безлюдном и болотистом краю, во время непрерывной войны. Для нужд армии и особенно флота были устроены железные и оружейные заводы в Олонецком краю и еще раньше в Тамбовском и Воронежском; леса в государстве описывались, и под страхом смертной казни было запрещено сводить корабельный лес.

В лесных Казанской и Нижегородской губерниях была организована планомерная ежегодная рубка леса, который по Волге и ее притокам, а также каналами сплавлялся к Петербургу. В окрестностях Петербурга были посажены дубовые леса, и было строго запрещено рубить необходимый флоту корабельный лес.

В острастку ослушникам-порубщикам по берегу Невы были расставлены виселицы с письменным пояснением, для чего они поставлены. Возникли большие заводы канатные и парусного полотна. Десятки тысяч народу собирались по наряду со всего государства для работ по постройке и укреплению гаваней и на стройку судов в адмиралтействе.

Эта работная повинность была одна из самых тягостных для русского народа при Петре. За работу платили, но с задержками, а самая организация работы отличалась большими недочетами. Хлеб доставлялся неисправно, условия жизни среди болот и у моря в холодное и ненастное осеннее время порождали эпидемические заболевания, люди гибли тысячами в этой тяжелой страде.

Народ в царствование Петра I принес действительно тяжкие жертвы на создание русского флота – морской силы родины. Эти жертвы не всегда можно оправдать насущной нуждой. Но основной причиной «тяготы народной» и «мора людского на работах» были не столько злоупотребления и необдуманная торопливость, сколько тяжкие условия военного времени, когда часто некогда было подумать о более легком для народа устройстве его труда. Петр хотел, чтобы «народу легче было», но не успевал в этом, гонимый военной нуждой. И ему самому эта нужда была не легка и очень сократила годы его собственной жизни.

Обучение и набор флотских экипажей при Петре I

Заботы Петра о создании и обучении личного состава флота начались еще в 1697 г., когда были отправлены три партии стольников в Венецию и четвертая в Англию и Голландию. В 1699 г. эти стольники вернулись, и царь сделал им экзамен в Воронеже. На корабле, стоявшем на якоре, делали стольники «экзерцицию» «к великому удовольствию его величества и всех бояр»; но экзамен из морских наук, сделанный самим Петром, выдержали сколько-нибудь удовлетворительно всего четверо; вообще из этой первой посылки вышло для флота мало хороших моряков; более удачна была «посылка» в 30 человек, отправившихся вместе с царем в Голландию и Англию.

Первые матросы русского флота были те же «потешные», которые маршировали с Петром из Преображенского на Воробьевы горы, строили Прешпурх, брали и защищали его, ломали Кожуховский поход, а потом незаметно оказались заправскими солдатами под Азовом и Нарвой. На Плещеевом озере, на Белом море, при походе на судах к Азову эти «потешные» несли и матросскую службу. Некоторые из преображенцев, сохранив свое звание по гвардии, совсем зачислились во флот; это были известные капитаны Ипат Муханов, Иван и Наум Сенявины, практически изучавшие флотское дело на голландских и английских военных судах.

Настоящие матросы, т. е. приставленные исключительно к морскому делу, появляются впервые в большом количестве на судах азовского флота, лишь с 1700 г., когда записаны были в матросы 1.104 человека из солдат.

Первый набор «в матросы» был произведен только в 1702 г.; интересно, что, кроме призванных 1.300 человек, записалось в матросы 394 человека разных званий охотниками в возрасте от 12 до 20 лет. Когда азовский флот прекратил свое существование, экипажи его судов были переведены на Белое море и в возникавший балтийский флот.

В конце 1703 г. Петр велел перевести из Азова в Олонец всех иноземцев, русских и пленных татар и турок, «которые в морском хождении на галерах были свычны». В матросы флота старались набирать людей молодых, сколько-нибудь привычных к воде, преимущественно жителей Поволжья, Поморья и Озерной области. Осенью 1705 г. возвратились на родину молодые люди, учившиеся два года в Голландии. С основания флота и во все время шведской войны на русскую морскую службу нанималось много иностранцев разных чинов, начиная от адмиралов и кончая матросами.

Так, в 1704 г. в Голландии в русский флот нанято было 69 офицеров, 13 лекарей, 103 унтер-офицера и 3 матроса; в 1707 г. в Амстердаме нанято было 1.500 матросов; в 1708 г. Петр приказывал нанять в Венеции, «ежели найдутся, из славян известных маринеров». При настоятельной нужде в знающих морское дело людях, Петр приказывал брать, против их воли, матросов с торговых иностранных кораблей, как это, напр., случилось раз в Архангельске в 1705 г.; брали этих матросов, разумеется, за хорошую плату, но такие меры, конечно, вызывали недовольство иностранных правительств и могли невыгодно отразиться на торговле, и потому были оставлены Петром.

Постепенно, по мере того, как в офицеры выходили свои, обучавшиеся на иностранных судах, и образовались обученные команды русских матросов, прием на службу иностранцев сокращался все более и более; после войны все матросы-иностранцы были уволены, и в 1720 г. в числе 7.205 матросов русского флота не значится уже ни одного иностранца. Среди офицеров было, однако, много иностранцев, служивших по найму.

В 1705 году на эскадре, зимовавшей у Котлина, русские офицеры составляли только четверть всего количества офицеров, но уже в 1723 г. вице-адмирал Крюйс, сам голландец, писал генерал-адмиралу Апраксину так: «По моему мнению, ни одного иноземца в офицеры не надлежит принимать, который не был бы добрым штурманом, понеже здесь и своих русских офицеров довольно есть». Петр, вообще очень ценя и уважая таких честных и знающих служак, как Крюйс, любил, чтобы во главе российского флота хоть номинально стояли русские. Так, даже Крюйс всегда зависел по службе от генерал-адмирала Апраксина. Петр был очень доволен, когда русские суда пошли первый раз в Испанию и Францию с русскими командирами.

На 32-пушечном фрегате полагалось тогда до 80 человек экипажа, на 50-пушечном – до 300, а на 84-пушечном – 650 человек.

Жизнь матросов петровского флота

Матросам флота петровских времен жилось очень неважно. Помещались они обыкновенно в трюме, среди бочек с водой. Эти бочки от качки часто давали течь; вода, вытекая из них, образовала, смешиваясь с песчаным балластом, грязь, превращая трюм в какое-то болото. Рогожные кули, в которых на флоте хранился провиант, загнивали и распространяли ужасный запах; огромные корабельные крысы, случалось, кидались на людей и часто кусали сонных; провизию составляли дурно пропеченные сухари и солонина, часто уже испорченной доставленная на судно; в случаях долгого плавания эта участь постигала и свежую солонину, сухари покрывались противной зеленой плесенью, становились горькими и затхлыми, портилась и вода в бочках, принимая вид и цвет жидкого кваса, а вкус и запах тухлых яиц; каменный или песчаный балласт, занимая много места, не позволял погрузить достаточно воды и провианта, и при долговременных плаваниях, когда запасы взятой провизии иссякали, матросам приходилось довольствоваться уменьшенными порциями.

Больных и умерших было поэтому во флоте всегда очень много. Случалось, что всю эскадру охватывала какая-нибудь острая желудочная эпидемия, и экипажи приходилось, для освежения кораблей, свозить на берег.

Англичанин Паддон, один из лучших адмиралов Петра, относившийся к матросам очень хорошо и человеколюбиво, утверждал, что русский флот, вследствие дурного продовольствия, терял людей вдвое более любого иностранного флота. В 1716 г. Девиер писал из Копенгагена: «Здесь мы нажили такую славу, что в тысячу лет не угаснет.

Сенявинской команды умерло здесь близко 150 человек, и из них много бросали в воду в канал, а ныне уже человек 12, которых принесло к дворам. и я, увидев то, хотя и не из моей команды, однакож велел вытаскивать из воды и хоронить, а народ здешний о том жалуется, и министры некоторые мне говорили и хотели послать к королю». В 1717 г. у Паддона рекрутам было доставлено такое продовольствие, что многие заболевали, шли в госпиталь, но и там от худого смотрения и содержания умирали; другой раз, тоже благодаря гнилому продовольствию, у него из 500 рекрут осталось в течение одного месяца всего 278, да и те «почитай, померли с голоду, – писал Паддон, – и обретаются в таком бедном состоянии от лишения одежды, что, опасаюся, вскоре помрут. Морские служители и по се число, 11 октября, содержатся на кораблях и ночуют, которым зело студено ныне». «Ваше сиятельство, – писал Паддон Апраксину в 1718 г., – неведомы есть о половине бедностей людских здесь. Боже, помоги им!» Паддон ходатайствовал об улучшении жизни матросов перед самим царем, писал ему, что «от доброго провианту будут и люди лучше, а в его величества службе надобно лучших людей»; что от дурного содержания на флоте теряются старые, опытные матросы, а на выучку таких же опытных из молодых нужно долгое время. Царь вполне сочувствовал тому, что говорил Паддон, содействовал исполнению различных улучшений матросского быта, но вникнуть во все, все устроить и все сделать безукоризненно было не во власти даже самого Петра, а его сотрудники не всегда стояли на высоте задачи и не всегда были бескорыстны.

Флотским офицерам тоже приходилось трудно. Их, прежде всего, было очень мало; хороших штурманов, т. е. знающих море и берег и морские пути людей, было совершенно недостаточно; верных морских карт и измерений не существовало, о течениях имелись самые смутные представления, не все ладно обстояло в уменьи обращаться с компасом, вычисление пути могли делать только очень приблизительное; кроме всего, этого, большинство офицеров были люди разных национальностей и с трудом объяснялись как друг с другом, так и с командой.

Заботы Петра I о флоте

Но все эти недостатки, злоупотребления, вольные и невольные прорехи, покрывала могучая воля одного человека, которому море было родной стихией, а морская служба – любимое дело. Корабли петровских времен не стояли праздно в портах и выходили в море вместе со льдом, часто прорубаясь в нем, и только окончательное замерзание моря глухой осенью загоняло петровский флот в гавани.

Царь строго требовал, чтобы корабли не застаивались в гаванях, и когда раз, в 1716 г., флот, по допущенному вице-адмиралом К. И. Крюйсом недосмотру, не мог выйти для осеннего рейса в море, заслуженный старик вице-адмирал получил такое внушение: «Я с великим неудовольствием слышу, что ревельская эсквадра так у вас неуправна, и осеннее время пропущено; ежели впредь так поступать станете, можете живот свой потерять». Встревоженному и опечаленному этой неудачей адмиралу Ф. М. Апраксину царь писал тогда же: «Зело вас прошу для Бога не печалью исправлять дело, ибо из письма вашего вижу, что зело печалишься о сем; пожалуй, побереги себя – воистину надобен».

Благодаря такой школе, вырабатывались хорошие моряки, и число крушений, например, было сравнительно очень невелико, несмотря на долгие и поздние плавания; победы над шведскими судами при столкновениях свидетельствуют также, что, несмотря на внутренние недостатки и тяготу существования на кораблях, офицеры и матросы были одушевлены тем делом, которое делали, и делали его так, что адмирал Петр Михайлов был ими доволен. Взыскивать приходилось только за «шумство», т. е. пьяную драку, что случалось очень нередко. К концу царствования Петра русский флот состоял из 48 линейных кораблей, а галер и других мелких судов считалось в нем 787; всего экипажа было без малого 28.000 человек. Достигнут такой результат менее чем в 25 лет, если считать за начало постройку азовского флота.

Добыть море для России было заветной мечтой Петра, в исполнении ее он видел задачу своей жизни, залог благоденствия отечества.

Проживая в Петербурге, Петр дня не пропускал без того, чтобы не заглянуть в адмиралтейство и не постучать там топором, прикинуть чертеж, сделать строителям несколько практических указаний, поспорить о той или иной детали строящегося для флота корабля со своими любимыми мастерами Петром Казанцем, Федосом Скляевым и Гаврилой Меншиковым, с которыми плечо о плечо он изучал корабельное дело и строил азовский флот. Эти невидные приятели Петра пользовались большим его расположением, и для них царь Петр был чтимым, любимым не за страх, а за совесть капитаном и отцом. «Mein Her captein un Fader, – писали Скляев и Гаврила Меншиков, поздравляя Петра андреевским кавалером, – здравствуй о Господе, дослужившись кавалерии св. апостола Андрея. Благодарим милости вашей о известии взятия дву фрегатов. » Her captein не забывал своих мастеров, уведомлял их о победах, о веселье, о самом себе, а мастера, в свою очередь, поздравляли царя с победами, сообщали о ходе кораблестроения, писали о своих пированиях: «Были в дому Федора Матвеевича зело шумны: с Иваном („Хмельницким“) был бой, и он нас пошиб». Еще в азовское время, поджидая в Воронеже Скляева, Петр разнес, на чем свет стоит, страшного «монстру» князя-кесаря Ромодановского, который осмелился задержать Скляева в Преображенском за драку с солдатами. На свадебном пиру царя в 1712 г. Федос Скляев сидел «на братнем месте», занимая третье место после государева, тогда как первое и второе занимали вице-адмирал Крюйс и шаутбенахт Боцис, шаферами же государя, кроме Меншикова, были все морские офицеры – Гослер, Папагай, Муханов, Вильбоа, Наум Сенявин, Мишуков – тот самый, которому Петр первому из русских доверил команду над фрегатом.

Царь сам заботливо следил за подготовкой офицерского состава своего флота; десятки и сотни молодых людей отправлялись им за границу для практического и теоретического изучения морского дела в Голландии, Англии, Франции, Испании Венеции. В Петербурге была основана морская академия. И свои и иностранные выученики подвергались строгому и тщательному экзамену, обыкновенно в присутствии царя, и на этом экзамене требовалось не показное, а деловое, честное знание. Утайки, как и вообще лжи, Петр не терпел и строго карал за попытки обмануть его; только правдивое, откровенное сознание в том или ином прегрешении могло избавить вольного или невольного виновника от строгой вспышки гнева царя-работника.

Во время одного экзамена обучавшихся за границей для службы на флоте молодых людей царь ходил, по своему обыкновению, взад и вперед по комнате, слушая ответы экзаменующихся. От внимания его не укрылось, что в те мгновения, когда он становился спиной к экзаменующимся, один из них подсказывает другому.

Царь остановил сердобольного подсказчика, и тут выяснилось что подсказчик – не ученик, а слуга-калмык, бывший со своим барином за границей, служивший ему там и попутно учившийся всему тому, что должен был изучать его господин. Слуге наука пошла более впрок, и вот на царском экзамене он и пытался выручать своего господина из трудных положений. Царь сам стал экзаменовать калмыка, а потом его барина, и нашел, что слуга знает науку много лучше барина. Калмыку тут же была пожалована вольность и чин мичмана, а барина велено было записать в матросы и отдать в команду бывшему слуге, «дабы он постарался научить его тому, что сам разумеет». Потом этот калмык дослужился до контр-адмиральского чина.

Величайшим морским торжеством для Петра был всегда спуск на воду нового корабля. Эта церемония должна была происходить в его присутствии и под его руководством.

Торжественно справлялось появление среди судов русской эскадры «Дедушки русского флота», того самого ботика, который Петр разыскал в амбарах села Измайлова и на котором учился основам морского дела. В 1723 году ботик был торжественно приведен в С.-Петербург.

От пристани Александро-Невского монастыря до Троицкого собора царь, сам управляя рулем, вел ботик мимо выстроившихся по реке военных и частных судов, которые отдавали честь своему дедушке. По берегу стояли толпы народа и выстроилась гвардия, приветствовавшая ботик ружейными залпами и преклонением знамен. 30-го мая, в день рождения государя, ботик снова показался на Неве; при его появлении раздались приветственные залпы с кораблей, с крепости, с берега от гвардейских полков. После литургии в Троицком соборе, «кушали все знатные персоны в сенатских палатах и веселились довольно». За обедом были предложены только четыре тоста: первый «во славу Божию», второй в честь новорожденного, третий за «Дедушку русского флота», четвертый «за здравие семейства Ивана Михайловича Головина», т. е. за весь флот, так как Головин – «обер-серваер флота» – был главным начальником всего кораблестроительного дела.

Ботик велено было хранить в адмиралтействе заботливо и бережно. Царь дал распоряжение, «чтобы во время грому и молнии все люди, ночующие в адмиралтействе на обеих вахтах – морской и сухопутной – были в осторожности и с пожарными инструментами в готовности, а когда какое несчастье от грому или от огня, от чего Бог да сохранит, случится, тогда бот. оставляя другие нужды, спускать на воду, чтобы оному никакого повреждения не было».

В августе того же года «Дедушка» посетил своих внуков в гавани Котлина острова. Здесь «Дедушку» флота спустили на воду адмиралы, почетное место занял на ботике генерал-адмирал гр. Ф. М. Апраксин, царь, по своему адмиральскому чину, правил рулем, вице-адмирал кн. А. Д. Меншиков нес обязанности лоцмана, а обер-цейхмейстер генерал Отто стрелял, как канонир, из маленьких пушечек ботика, отвечая на гром салютов с кораблей эскадры и с крепости. После этого торжества ботик был отправлен снова в Петербург и мимо пленных шведских судов отведен в Петропавловскую крепость, где с большими почестями и был водворен на пребывание.

Высоко ценя и уважая своих деятельных сотрудников в морском деле, Петр воспитал в них ту большую доблесть, которая так ярко выступает в делах со шведами, и чувство собственного достоинства, любви и уважения к флагу, как представителю царя и России на чужбине. Раз вышел такой случай: на пути в Англию один из лучших петровских капитанов, Наум Сенявин, зашел со своим фрегатом в голландскую гавань. Голландцы почему-то захотели подвергнуть осмотру русский военный корабль, чего по морским правилам делать не полагается. Сенявин наотрез отказался, и тогда наш торговый агент Соловьев стал ему указывать на неудобство отказа голландцам в их желании осмотреть корабль и сказал, что судно могли бы за это арестовать. Сенявин вспыхнул и горячо ответил:

– Корабля своего осматривать не дал, то есть правда, того ради, что я хочу еще честь и живот мой продолжать, а буде я дал бы мой корабль осматривать, то весьма честь и живот вскоре бы минулся; и хотел бы я того шельмеца видеть, который грозил арестованием моего корабля! Разве и весь голландский флот на мя подвигнется, и тот добровольно осматривать не может, разве силою. Правда, мы здесь сильны только одним флагом и вымпелом, но потому-то и не боимся всего их флота, а за оные его такие непотребные слова (об аресте фрегата) вашей милости бы надлежало донести кому надлежит: понеже хотя бы на барке был поставлен флаг и вымпел его величества, то уже судно стало военным, а не торговым, и всякий голландский корабль мусит (должен) салютовать и вымпел свой спустить, что мы столько раз видели, и впредь так будет!

Морские операции флота Петра I

Морские операции петровского флота до сих пор еще мало изучены, но специалисты всегда указывают на такие действия, как под Выборгом в 1710 г., на Гангутский бой в 1714 г., крейсерство капитана Бредаля в Балтийском море в 1715 г. и набег Апраксина на берега Швеции в 1719 г., как на образцовый по тщательной маневрировке и обдуманным, сознательным и смелым действиям, свидетельствующим о том, что во главе кораблей и эскадр Петра стояли опытные люди и распоряжались они умелым экипажем.

Через два года после славной Гангутской победы 1714 эскадры Петра – свои гости на копенгагенском рейде и совместно с датской, голландской и английской эскадрами предпринимают ряд мавевров с целью очистить Балтийское море от шведских каперов, мешавших торговле Англии и Голландии с русским побережьем.

Не только своему высокому положению обязан был Петр и одной из счастливейших минут своей жизни. Это было знаменитое его командование флотами четырех держав в 1716 г., когда в датских водах находились союзные эскадры датская и русская и пришли английская и голландская для охраны от шведских каперов своих купцов.

Петр думал тогда из Дании сделать высадку на шведский берег и сосредоточил в Копенгаген целый корпус своих войск, а на копенгагенском рейде держал почти весь свой флот. Англичане и голландцы хотели пройти в Балтийское море, чтобы проводить свои торговые суда. Петр убедил датчан присоединиться и хотел идти сам со своими судами.

Адмиралы соединенных флотов просили царя, как опытного командира, взять на себя общую команду. Можно себе представить радость и удовольствие Петра при этом лестном предложении со стороны таких моряков, как англичане и голландцы, свидетельствовавшем об их уважении и доверии к царю и его юному флоту.

5-го августа Петр поднял свой штандарт при грохоте салюта со всех судов четырех эскадр. Начался маневр. По сигналу царя-адмирала авангардию составили 16 английских кораблей, кордебаталию (среднюю часть) – датчане в числе 17 кораблей, аррьергардию составили 13 русских фрегатов.

Вне линии, против середины кордебаталии шел под царским штандартом корабль «Ингерманландия», а за ним отдельная линия из 4 русских фрегатов и 3 шняв – легких посыльных судов. 25 голландских кораблей, 3 английских, 2 датских и несколько русских составили отдельный отряд. В полдень по сигналу царя корабли снялись с якорей и пошли в Балтийское море – сначала англичане, потом голландцы, потом датчане и, наконец, новые вежливые хозяева Балтийского моря, русские. К ночи 8-го августа английские, голландские и русские суда подошли к северному берегу острова Борнгольма; на следующий день подошли и датчане, отставшие, как писал царь, «за тупостью кораблей». Отсюда Петр должен был возвратиться в Копенгаген, потому что датчане не хотели запереть вместе с другими союзниками шведскую военную гавань Карлскрону, что стремились сделать царь и английский адмирал Норрис.

Это командование четырьмя флотами осталось навсегда радостным событием для Петра, и он всегда с особым удовольствием вспоминал о нем. В честь события была, по его повелению, выбита особая медаль, на одной стороне которой красовался бюст Петра, а на другой – Нептун на колеснице с русским штандартом и тремя союзными флагами; здесь была и надпись: «Владычествует четырьмя. При Борнгольме».

Никакая волна, никакая буря не могли остановить Петра от поездки по морю на яхте, легкой парусной шлюпке или на весельном боте. Не раз в бурную погоду у матросов и гребцов, возивших Петра, опускались руки и замирало сердце, а он, смело и крепко держа в руках штурвал, ободрял оробевших:

– Чего боитесь? Царя везете! Не было еще того, чтобы утонул русский царь!– и всегда счастливо избегал опасности.

Зимой, когда лед сковывал водную стихию своей крепкой броней и Петру приходилось отказаться от пребывания возле моря и на кораблях, он приказывал обыкновенно прорубить во льду Невы перед дворцом канал в несколько десятков сажен длины и почти каждый день катался здесь на весельном катере, сам работая веслами. Очень он любил также зимой катанье на буэрах, поставленных на полозья и управлявшихся парусами. Каждый праздник целая вереница таких суденышек-саней скользила по невскому льду и мчалась в Петергоф.

Летом Петр всегда старался прожить хоть несколько дней в Петергофе, этом очаровательном приморском дворце. Подолгу просиживал он на террасе своего маленького дворца, любуясь морем и видневшимся вдали Кронштадтом с его укреплениями и эскадрой кораблей.

Море, доставлявшее так много радости и труда Петру, было и ближайшей причиной его смерти. В один темный и бурный ноябрьский вечер 1724 г. с версту от Лахты стал на мель шедший из Кронштадта бот с солдатами и матросами. Царь находился в это время как раз в Лахте, проездом на оружейный завод в Сестрорецке.

Он увидел бедствие и послал шлюпку стащить бот с мели, но шлюпка не могла это сделать. Меж тем волны уже совсем захлестывали бот, и судну с окоченевшими людьми грозила неминуемая гибель. Петр, уже давно прихварывавший, бросился в шлюпку и, доехав до места гибели, выскочил на отмель, где, стоя по пояс в ледяной воде, стал распоряжаться спасением людей. Все были спасены, но это стоило Петру сильной простуды, от которой его болезнь усилилась и в два месяца свела его в могилу. 28 января 1725 г., в первой четверти шестого часа утра, «уснул от трудов Самсон Российский».

Источник: rushist.com

Когда началось строительство флота петра 1

Еще более восторженно, чем о реформах армии Петром, полагается писать о «создании флота». Мол, «великий преобразователь» пришел, увидел — флота не было. И победил, конечно же, построил флот. И увидел Пётр, что это хорошо. Вот преемники Петра, люди ограниченные и близорукие, прелести флота не понимали, и флот почти полностью сгнил, пока Екатерина II Великая не спохватилась и не отстроила флот по новой.

Пожалуй, в этой краткой иронической справке я охватил основные стереотипы, по которым полагалось (и даже сейчас полагается) говорить о великом деянии — о создании Петром флота. Но это — в лучшем случае недоразумение: Пётр вовсе не создал русский флот. Он уничтожил русский флот, и, если бы на свете существовала справедливость, именно об этом сегодня повествовали бы все учебники.

В допетровской Московии действительно не было или почти не было военно–морского флота. Эскадра Кравкова или флот, построенный Ордын–Нащокиным на Западной Двине во время войны со Швецией 1658 года, «тянут» в лучшем случае на «военно–речной» или «военно–прибрежный» флот, не больше. Но рыболовный и торговый флот в Московии XVII века был. Поморские лодии–кочи добирались до Англии и Шпицбергена, а могучие каспийские бусы ходили в Персию и Азербайджан.

Не будем лицемерить, будто заимствовать в Голландии предкам было так уж и нечего. Корабли допетровской Руси в двух отношениях отличались от голландских и английских в худшую сторону — они имели «худшие» обводы, были заметно «пузатее» скоростных океанских судов. Если в передовых странах Европы соотношение между шириной и длиной судна принято было выдерживать как 1:6, даже 1:8, то бус имел соотношение между шириной и длиной примерно как 1:4.

Второе отличие в том, что у судов Голландии было больше косых парусов, и потому эти корабли могли лучше лавировать при ветрах с разной стороны и хуже «ловили» слабый ветер.

В результате голландские и английские корабли были маневреннее и быстрее, для их управлением нужно было меньше людей.

Но замечу: одномачтовые (а у буса было 3 мачты) парусники–доу арабов в XV—XVII веках освоили весь Индийский океан и плавают по нему до сих пор.

Китайский флот придворного евнуха императора Чжэн Хэ в XV веке из Кантона добрался до Индии и до восточного побережья Африки. Потом император сменился, флот стал не нужен, но сам по себе факт знаменательный — вовсе не одни голландские суда пригодны для океанских плаваний. Да и испанский галеон, легко ходивший через Атлантику, не намного лучше снаряжен и, уж конечно, не крупнее каспийского буса.

То есть московитские корабли если и уступали голландским и английским, то не намного. К сказанному добавим еще, что плавать через океаны в Московии того времени не было ни малейшей необходимости.

И, наконец, кто, собственно, мешал Петру совершенствовать русский флот, вовсе не уничтожая его, а вводя в традиции строительства кораблей то, что было необходимо взять у Европы (в том числе и ввозя специалистов из Голландии)?

Но все это не было ни осознано, ни тем более сделано. Московитский флот приказано было уничтожить, и его не стало. После этого на Каспийском море долгое время не было никакого флота — ни торгового, ни военного. А плавать по Каспию Пётр хотел! И не только по Каспию…

В 1716 году он посылает князя Бековича–Черкасского не куда–нибудь, а в Среднюю Азию! И не зачем–нибудь, а для отыскания старого русла Амударьи, которая текла раньше не в Аральское море, а в Каспийское. Перед Бековичем–Черкасским поставлена задача — пустить Амударью снова по этому руслу!

Амударья потечет в Каспий, и флот Петра сможет подниматься по течению Амударьи, проникать в самое сердце Азии. Кроме того, неплохо бы склонить хивинцев к переходу в московитское подданство, да поискать золота в русле Амударьи. Для исполнения задания дано было 5 тысяч солдат и приказано не мешкать, не возиться лишнее время.

Даже для Петра эта затея до такой степени фантастична, что в нее трудно поверить. В смысле, что до такого можно было вообще додуматься! Интересно, понимал ли это кабардинский князь Дэвлет–Кизден–Мурза, в крещении ставший Александром Бековичем–Черкасским? Или, плывя до Астрахани, потом до туркменского побережья, двигаясь через пустыни к Хиве, он не осознавал себя смертником?

Этого я не знаю. Знаю точно, что в Хиве долго не понимали, что вообще делать с этим наглецом? На Востоке с трудом верят в угрозы, заносчивость, фантастические требования, не подкрепленные силой. Потребовалось время, чтобы разобрались: да, эти 5 тысяч — единственные, и до других московитских войск — несколько тысяч километров.

И тогда хивинцы напали на спавших в разных местах, ничего не подозревающих солдат и перерезали их. Погиб и князь Александр (Иллерицкий В. Экспедиция князя Черкасского в Хиву (1716—1717 гг.) // Исторический журнал, 1940. № 7).

Но ведь Пётр I и строил флот! Для Черного моря — под Воронежем, для Балтики — во многих местах! Да, строил… Строил, но только не флот, а нечто непонятное. Нечто, сварганенное на скорую руку, без всякого соблюдения технологии. Все флоты, построенные Петром, сколочены в ударно короткие сроки из сырого леса, черт те из чего, и представляли собой еле держащиеся на поверхности воды плавучие гробы.

Умение выбирать лес для постройки корабля, умение правильно сушить, учитывая сорта и виды дерева, направление и силу ветра, влажность, освещенность и так далее, считалось важнейшими умениями корабела.

Не менее важно было просмаливать дерево, пропитывать его дегтем, смолой. Опять же важно было знать, как именно пропитывать древесину, какие соотношения смолы брать, до какой температуры нагреть, сколько раз пропитать. Многие мастера хранили секреты собственных смесей для пропитывания корабельной древесины. За одни эти «ноу–хау» и фирмы, и государства перекупали друг у друга опытных корабелов, хранителей секретов совершенства.

Чем старательнее соблюдалась технология сушки и пропитки, тем дольше мог служить корабль. В английском флоте, громившем Наполеона под Трафальгаром в 1806 году, были суда, помнившие времена Петра. Резная наяда, смотревшаяся в окрашенные заревом воды Трафальгарского залива, столетием раньше могла смотреться в воды Белого моря, а долговязый царь варваров осматривал её, похлопывал рукой, стоя в прыгавшей на волнах лодке.

Трудно сказать, как могла сложиться судьба Черноморского флота: его ведь сожгли после 1711 года. А вот судьбу Балтийского флота проследить удается неплохо, и надо отметить — очень мрачная это судьба. Потому что этот флот, построенный без соблюдения технологических правил, примитивнейшим образом гнил. Ведь строили корабли крайне поспешно: «давай–давай!», «время не ждет, чтобы к завтрему были!»

До 1708 года — на Балтике только небольшие фрегаты и гребные суда, и только с 1709–го началось ускоренное строительство флота и Кронштадта. Но до 1714–го строились только 50–пушечные корабли, и пришлось в 1712—1714 годах купить на Западе шестнадцать 50—60–пушечных судов

Правда, в 1713—1714 годах в Архангельске построено из лиственницы семь 52–пушечных судов, но тяготы были такие, что с 1715 года в Архангельске строительство судов было свернуто.

В 1715 году из 20 действующих кораблей 16 были куплены за границей, и все планы постройки регулярно не выполнялись. В 1718–м планировалось построить девять 70–пушечных кораблей и двенадцать 66–пушечных, а реально построили всего один 70–пушечный.

Тем более после смерти Петра строительство кораблей Балтийского флота почти сворачивается. В 1726–м заложен только один 54–пушечный корабль, в 1727—1730 годах новых судов вообще не строят.

При Анне вели дискуссии о кораблях, и было высказано даже мнение: а может быть, парусный флот на Балтике вообще не очень и нужен? Может, оставить там только галеры?

В конце 1731 года было 36 линейных, 12 фрегатов, 2 шнявы — но это все на бумаге. На самом деле только 8 судов из этого флота могли ходить в океане и 13 — в Балтике, близ берегов. В 1741 году флот попросту не смог выйти из гавани навстречу шведскому флоту. В 1742 году — просто не решился выйти из гавани, хотя числом вымпелов шведский флот превосходил.

Дело в том, что средний возраст службы корабля составлял 5 лет, потом суда вульгарным образом гнили. Тем более полупресная вода плохо действует даже на суда, построенные с соблюдением должной технологии. А тут еще при малейшей неисправности вести суда приходилось в Петербург, на совсем пресную воду — в Кронштадте очень слабой была вся ремонтная база, и корабли чуть что вели в столицу.

Строительство же выливалось в такую копеечку, что плавучий гроб из сырого дуба и со сроком службы в пять лет получался как бы отлитым из золота. Ведь ближайшие от Петербурга дубовые леса находятся километров за 600, на Дону и на Волге! Транспортировка стволов страшно дорога, помещики не хотели рубить эти леса, считая их своим ценным достоянием, а если лес все же рубили, не хотели сажать дубы, ничего не понимая в восстановлении лесов.

В результате при Анне приняли программу умеренную — строить корабли на 66 пушек, не больше, но и эту программу «благополучно» позабыли.

Считалось, что необходимо возводить флот по иноземным образцам, слизывать его до деталей с голландского — вот и возводили! Дошло до того, что современные ученые всерьез утверждают: наверное, у русских до Петра не было специального слова для обозначения морского берега!

Слово «берег» означало только границу чего–то пресноводного, реки или озера… А то чего бы это в русском флоте XVIII века берег называли голландским словом «кюст» (Быховский И.А. Петровские корабелы. Л., 1982. С. 14).

Черноморский флот возводили там же, где строил его Григорий Иванович Касогов в 1674 году: под Воронежем. Корабли Касогова не были, конечно, кораблями класса голландских или английских фрегатов и бригантин. Это были парусно–гребные суда, галеры и скампавеи, на которых Григорий Иванович перебрасывал войска по рекам до Азовского моря.

Флот Касогова, эскадра в 60 вымпелов, эти задачи выполнил великолепно, перевозя войска под Азов и нанося удары по турецким и татарским крепостям на побережье Крыма. Касогов же внимательно изучил одну особенность течения Дона… Дело в том, что некоторые реки при впадении в море растекаются очень широко, скорость их течения падает, и в устье их глубина меньше, чем на большей части русла. Эта особенность Дона прекрасно была известна и россиянам, и казакам, и туркам. Из–за нее турки никогда не вводили в Дон крупные корабли и, если Азов осаждали, помогали крепости на малых судах или на плоскодонных галерах.

Правительство Московии интересовало — можно ли все–таки вывести из Дона в Азовское море крупные корабли, типа голландских боевых судов или типа каспийского трехмачтового буса. Пётр, когда начал строить флот под Воронежем, точно знал — в Азовское море эти корабли смогут выйти!

Новый Черноморский флот при Петре строили 26 тысяч человек белгородского разряда в 1695 и 1696 годах (Очерки истории СССР. XVII век/Под ред. Н.М. Дружинина. М., 1955.

С. 440—441). Балтийский первоначально строили в Архангельске с его старой школой русских корабелов. Какая была помеха в том, чтобы привлечь к строительству флота корабелов из–под Воронежа или из деревень и посадов по берегам Оки, из Астрахани, где строились корабли для Каспия? Что мешало? Кто мешал?

А ничего… кроме желания царя.

Но ведь кроме самого «дерева» — кораблей и канатов, флот — это еще и люди, умеющие кораблями управлять, — морские офицеры, специалисты, матросы. Их–то и не было…

Конечно, можно было взять на службу во флот поморов или астраханцев, умеющих водить каспийские бусы в открытом море. Но это, конечно, было бы глубоко неправильно! Нет в Московии «настоящего» флота, настоящий — только за морем…

Флот для новобранца из континентальной губернии, из центра Московской Руси, где никакого моря от веку не видали, был делом совершенно непонятным, а то и попахивающим серой. «Тебя отправят на флот!» — и парень бежит, разбивает голову сопровождающему собственными кандалами и прибивается к разбойникам. Попавшие на флот, даже если не страдали от морской болезни, если не было других проблем, не хотели учиться быть хорошими матросами, и учить их было почти некому. Жизнь на корабле была так непривычна, странна, тоска так страшно схватывала матросов, что они опять же бежали или просто впадали в оцепенение, не желали дальше жить. Начальство воровало страшно, а ведь на кораблях в открытом море, даже на рейде, и не украдешь ничего, и милостыни не у кого просить.

В 1716 году адмирал Девьер писал Петру:

«Здесь мы нажили такую славу, что и в тысячу лет не угаснет. Из сенявинской команды умерло уже около 150 человек, и многих уже бросили в воду в канал, и ныне покойников 12 принесло к дворам, и народ здешний о том жалуется, и министры некоторые мне говорили, и хотят послать к королю».

Как реагировал Пётр? А никак.

Другой адмирал царя Петра, Паддон, в 1717 году из–за гнилого продовольствия всего за месяц потерял 222 новобранца из 500, а остальные

«почитай помрут с голоду, обретаются в таком бедном состоянии от лишения одежды, что опасаются, вскоре помрут».

Тот же Паддон писал, что

«русский флот, вследствие дурного продовольствия, потерял вдвое больше людей против любого иностранного флота».

Характерно, что это писал англичанин — потому что английский парусный флот был местом, каким мамы пугают непослушных детей. Английского матроса, как правило, заманивали специальные вербовщики, рыскавшие по кабакам. Пригодного к службе крепкого парня и подпаивали, и уговаривали, и, случалось, попросту подливали снотворного зелья в стакан с добрым английским элем. А на флоте было и голодно, и воды не всегда в достатке, и дикие нравы, и порка девятихвостой плетью. В результате говаривали, что трудно найти на островах Тихого океана племя, в котором не живут один–два беглых английских матроса…

Если это и преувеличение, то не очень большое, потому что экспедиция Коцебу в 1819 году находила по беглому англичанину на каждом из посещенных ею островов Маркизского архипелага, а на острове Нуку–Хива так даже двоих — англичанина и француза.

Вообще–то Паддон известен как раз гуманным обращением с матросами, но служить он начинал в английском флоте, и произвести на него впечатление было непросто…

А это ведь идет речь о временах, когда флот все–таки «не оставлялся монаршей милостью», когда флот подпитывали финансово, за злоупотребления можно было и поплатиться. Но стоило умереть Петру, для которого флот был и остался любимой игрушкой, — не стало даже и этого.

В России вообще–то считалось, что флот существует — ведь гнило же что–то там на рейде, торчали борта и мачты над серой балтийской водою. Но так считалось чисто теоретически, потому что задач, для которых флот действительно необходим, у государства Российского попросту не было. Вот когда такие задачи появились, когда в эпоху «матушки Екатерины» появилась насущная задача послать флот в Средиземное море и тревожить там турок, — оказалось, что флота в России практически нет.

Придворные Екатерины привыкли считать самих себя изнеженными и живущими в холе и в цивилизации — по сравнению с суровыми временами основателя Российской империи, Петра. Но именно они, эти изнеженные франты в кружевных рубашках и говорившие по–французски почти без акцента, создали флот, по сути дела, из ничего.

К началу XIX века сложились морские традиции Российской империи. Важную роль в этих традициях играли выходцы из Костромской губернии, в которую когда–то, еще при Иване III, переселяли («переводили») новгородское дворянство. Прошло три века, и потомки русских (но не московитских) мореходов дали миру Невельского, Лисянского, род Бутаковых и многих–многих других. Другой группой морских офицеров стали в Российской империи прибалтийские немцы, «трофейные иностранцы» (Литке, Врангель, Крузенштерн, Коцебу). Так все и вернулось на круги своя…

ФЛОТ Еще более восторженно, чем о реформах армии Петром, полагается писать о «создании флота». Мол, «великий преобразователь» пришел, увидел — флота не было. И победил, конечно же, построил флот. И увидел Пётр, что это хорошо. Вот преемники Петра, люди ограниченные и

4. ФЛОТ

4. ФЛОТ Прошло двадцать два года. Теперь Петру было уже сорок два года, он стал контр-адмиралом.За это время много боевых кораблей было построено в России, и строили их знаменитые русские мастера. За эти годы вырос грозный русский военно-морской флот. И новый флаг, белый с

6.9. «Античный» флот греков, плывущий на Трою и венецианский флот, везущий крестоносцев на Царь-Град

6.9. «Античный» флот греков, плывущий на Трою и венецианский флот, везущий крестоносцев на Царь-Град Греческие вожди должны были собрать большой флот, чтобы достичь Трои. В Илиаде и Троянских Сказаниях подробно перечисляются корабли, принявшие участие в походе. «Когда

Флот: Хотя английский флот, сильнейший в то время в мире, по-прежнему базировался на мощи линейных кораблей, имевших парусное оснащение, к 40-м годам в военно-морском деле происходят важные перемены.Новым словом в корабельном вооружении стали бомбические орудия, которые

Флот Российский флот имел славную историю, но никто в начале 1904 г. не знал его реальной силы. Уже говорилось, что особенностью русского флота было и то, что у огромной России не было ни единой незамерзающей бухты. Потому то царь и его адмиралы и стремились к Порт-Артуру — то

Флот Использование кораблей римского военно-морского флота во время дакийских войн носило, главным образом вспомогательный и технический характер. С помощью тяжелых морских многоярусных либурн и пентер, принадлежащих Равенской эскадре, Траян перебрасывал воинские

ФЛОТ В период, который рассматривается в этой книге, произошло всего два крупных морских сражения. Имеется мало сведений о состоянии флотов двух стран, хотя начинает давать о себе знать эффективность корабельной артиллерии. Обе стороны владели небольшим числом боевых

Флот Итак, после долгих споров, заседаний и обсуждений в различных инстанциях «малая судостроительная программа 1907–1911 годов», разработанная Морским генеральным штабом, наконец-то была утверждена, и Морское министерство получило возможность летом 1909 году приступить к

Флот Ассирия имела флот, но он не играл значительной роли, так как основные войны эта держава вела на суше. В плане своей сухопутности ассирийская армия схожа с римской, хотя, конечно, римляне, когда стало необходимо, освоили искусство морской войны. Но все же отметим, что

Глава 3 Флот США

Глава 3 Флот США Когда народ Америки реализовал свою духовность в виде артиллерии и флота, то стало ясно, что он способен создавать уникальные классы и типы кораблей с мощным вооружением.При этом предприимчивость янки никогда не действовала на авось и не делала

Флот Для морских войск содержатся:1. Морские военные суда, коих считается:В Шен-цзин – 10– Шань-дунь – 12– Цзян-нань – 158– Фу-цзянь – 267– Чже-цзянь – 315– Гуан-дун – 156Всего – 9612. Речные военные суда, коих считается:В Цзян-нань – 417– Цзян-си – 49– Фу-цзянь – 155– Чже-цзян – 117–

Источник: history.wikireading.ru

Какой была «потешная» флотилия Петра Первого?

Военно-морской флот, который прочно увязывают с именем Петра Великого, вообще-то, существовал и до него. Отец Петра, Алексей Михайлович, приложил усилия к тому, чтобы военные суда появились на Волге и Западной Двине, ещё в середине ХVII столетия. Но именно Пётр Первый способствовал всемерному развитию флота, его укрупнению и приданию ему прочной, регулярной основы.

По этой причине многие историки и считают именно Петра основателем военно-морского флота России. Но началось всё не сразу.

Известно, что Пётр Первый рос любознательным и склонным к различным наукам, в том числе и точным. В возрасте 14 лет у него уже были астролябия и готовальня, которыми его быстро научили пользоваться голландцы, проживающие в Москве.

В 1688 году в возрасте 16 лет Пётр обнаружил в селе Измайлово, в большом амбаре, голландский ботик. Это судно когда-то принадлежало одному из Романовых. Пётр выяснил, что ботик — довольно интересное судно, потому что под парусами может ходить как по ветру, так и против него. Это заинтересовало юного самодержца.

Под руководством одного из голландских мастеров, строившим суда в России ещё до правления Петра, ботик был восстановлен. Юный Пётр Первый лично опробовал восстановленное судно в деле. Результат его более чем удовлетворил. Однако на реке Яузе, где сначала плавал на восстановленном ботике Пётр, было тесновато. А. Д. Кившенко, «Петр І за рулем парусного ботика на Яузе-реке», 1880 г.

Фото: artchive.ru

Тогда судно перевезли в Измайлово, на Просяной пруд. Но и там просторы были не те, что хотелось бы. Тогда будущий император испросил у матери разрешения посетить Троицкий монастырь близ огромного Переяславского (Плещеева) озера. Тут Пётр немного схитрил, так как он хотел, помимо монастыря, посетить ещё и Плещеево озеро, которое было весьма обширным для плаваний ботика.

На означенном озере Петру всё понравилось, и он, воодушевлённый, вернулся в Москву. Там ему удалось получить разрешение у своей матери строить в Переяславле различные суда. И работа по строительству кораблей, пусть и небольших, началась в августе 1688 года.

Первые пять судов флотилии Петра были готовы в июне 1689 года. Они были тотчас же опробованы на озере.

Вскоре на южном берегу Плещеева озера соорудили отдельную слободу для кораблестроителей. Тут были мастерские, хозяйственные помещения, место для ночлега и столовая. Для строительства слободы даже ввели на местных жителей временный налог.

Интересно, что в этой слободе находились и многие из так называемого «потешного» (Преображенского) полка. Полк этот был сформирован ещё отцом Петра — Алексеем Михайловичем. В эту особую военную единицу набрали детей буквально четырёхлетнего возраста из семей придворных конюхов.

Эти «потешные» солдаты, тем не менее, росли и постигали с взрослеющим Петром азы военной науки. Ну, а когда началась постройка судов в Переяславле, многие «потешные» выдвинулись и туда. Тем более что каждого из них Пётр Первый хорошо знал и мог доверять им в полной мере.

В общем, работа на Плещеевом озере продолжалась несколько лет.

Известно, что к лету 1692 года на означенном водоёме в общей сложности опробовали до 100 судов различных вариантов. Сюда же молодой Пётр привозил на манёвры (в качестве зрителей) свою мать, жену и сестру Наталью. Ну, и всяких знатных людей из числа бояр и князей. Ботик «Фортуна». Условия, в которых сохранялся ботик, позволяют думать, что его построил царь Пётр I. 2005 г.

Фото: ru.wikipedia.org Ботик «Фортуна»

Фото: Общественное достояние

Интерес к Плещееву озеру остыл у Петра к концу 1692 года. И тогда же «потешная» флотилия вроде как перестала существовать.

Однако не следует забывать, какое огромное значение имела она для становления русского флота и военно-морских кадров. Собственно говоря, сам Пётр о своём юношеском увлечении не забыл. Например, готовясь к Азовскому походу (случившемуся в 1696 году), Пётр Первый лично приехал в Переяславль, дабы выбрать там подходящие для своего военного мероприятия морские пушки.

В 1697 году будущий император решил было даже доставить один из кораблей «потешной» флотилии на Волгу. Однако эта затея не осуществилась.

Года через три царь издал указ, предписывающий хранить суда переяславской флотилии в надлежащем виде. Поначалу всё было хорошо, но потом началось обычное разгильдяйство, пока в 1722 году уже зрелый Пётр не посетил Переяславль. Обнаружив, что суда его юности местами сгнили, император сурово отчитал местного воеводу и повелел корабли восстановить.

Что и было сделано силами мастера Шелудякова и трёхсот безымянных крепостных из близлежащих монастырей. Для пущей сохранности корабли перетащили к городскому валу Переяславля и установили под обширными навесами. И всё было бы ничего, но в 1788 году сильный пожар уничтожил эти суда безвозвратно… Плещеево Озеро и Никитский Монастырь

Фото: Melikamp, ru.wikipedia.org

Источник: www.shkolazhizni.ru

Флот Петра: история и предпосылки к созданию русского флота

Начать тест

«Всякий потентат [правитель], который едино войско сухопутное имеет, одну руку

имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет.»

Петр I.

Петр I вошел в историю как реформатор, полководец и флотоводец, первый император России. Но особенно заметна его роль в создании флота молодой империи. Петр понимал что без флота его страна не сможет войти в «клуб» великих держав. И он принялся всеми силами исправлять положение. Таким образом сперва появляется Азовский флот, историческое значение которого недооценить просто невозможно, а спустя 7 лет, в 1703 году, создается Балтийский флот — сильнейшее морское соединение современной России.

Первые шаги Российского флота

Нельзя сказать, что до Петра не было попыток создания военно-морских сил. Были, но очень уж неорганизованные, бессистемные и как следствие — неудачные. Иван Грозный, например, в своих кампаниях против Казанского и Астраханского ханств активно использовал речной флот.

Позже, во время войны со шведами 1656-1661 гг., в Московском царстве озаботились постройкой полноценного флота, способного действовать в акватории Балтики. Особенно в его создании отличился воевода Ордин-Нащекин. Но по условиям мира, подписанного в 1661 году, русским пришлось уничтожить все корабли и верфи. Потерпев неудачу на севере, Ордин-Нащекин обратил внимание государя Алексея Михайловича на юг царства.

Там было решено строить флотилию для Каспийского моря и даже положено начало этому амбициозному проекту — в 1667-1668 гг. был построен трехмачтовый парусный корабль «Орел», «прадедушка» русского парусного флота (водоизмещение 250 тонн, длина 24,5 метра, ширина 6,5 метра).

На нем было две палубы, артиллерийское вооружение состояло из 22 пушек, об испытаниях которых сохранилась заметка:

«пушкам прострел был и по прострелу пушки все целы и на корабль годны».

К сожалению, судьба корабля сложилась трагично — он служил мало, а позже и вовсе был сожжен повстанцами Разина прямо в гавани. Создание настоящего флота пришлось отложить на несколько десятков лет.

«Дедушка русского флота»

Знаковое событие для всего русского флота случилось в 1688 году в подмосковном селе Измайлово. 16-летний Петр в старом амбаре нашел небольшой ботик (длина 6 метров, ширина 1 метр). Это суденышко привезли из Англии в подарок царю Алексею. Об удивительной находке Петр впоследствии писал:

«Случилось нам (в мае 1688 г.) быть в Измайлове, на льняном дворе и, гуляя по амбарам, где лежали остатки вещей дому деда Никиты Ивановича Романова, между которыми увидел я судно иностранное, спросил Франца (Тимермана) [голландского учителя Петра], что это за судно? Он сказал, что то бот английский. Я спросил: где его употребляют? Он сказал, что при кораблях — для езды и возки.

Я паки спросил: какое преимущество имеет пред нашими судами (понеже видел его образом и крепостью лучше наших)? Он мне сказал, что он ходит на парусах не только что по ветру, но и против ветру; которое слово меня в великое удивление привело и якобы неимоверно».

Отремонтировав ботик, Петр сразу же совершил небольшую прогулку по реке Яуза. Позже «дедушку русского флота» (как называл ботик сам Петр) переносили в разные места (Просяное озеро, Плещеев пруд, Переяславское озеро), по мере того как росло мастерство царевича в судоходстве. Прямо на Переяславском озере он построил верфь и в 1692 году по озеру кроме ботика ходили два малых фрегата и три яхты. Сооружением Потешной флотилии занимались мастера под руководством голландца Карштена Бранта, которого нанял еще отец Петра Алексей Михайлович для постройки Каспийского флота. Интересно, что для долговременной поездки на озеро Петру пришлось соврать матери Наталье Кирилловне: «куды я под образом обещания в Троицкий монастырь у матери выпросился».

Первая поездка к морю

В 1689 году разрешился внутренний кризис — царевна София была отстранена от власти и пострижена в монахини. Петр фактически стал правителем целой страны. К этому моменту идея организации флота целиком завладела царем. Он прилежно трудился, изучал все, что могло пригодиться для царя-военачальника — геометрию, навигацию, плотницкое дело, литье пушек и другие науки.

И все это время он не оставлял свое увлечение флотом. Но озера молодому царю явно не хватало и он решает ехать в Архангельск, к Белому морю.

В 1693 году дорога из Москвы в Архангельск занимала целых 24 дня — с 6 по 30 июля Петр был в дороге. Несмотря на обещание матери не покидать берега, молодой царь без всяких зазрений совести его нарушил. По разным данным, то ли в первый же день по приезду, то ли ближе к концу визита, он на 12-пушечной яхте «Святой Петр» выходит в море чтобы сопроводить голландские и английские торговые суда. Это путешествие заняло целых 6 дней и произвело на царя огромное впечатление.

В том же 1693 году он строит в Архангельске первую государственную верфь — Соломбальскую. И сразу закладывает там 24-пушечный корабль «Святой апостол Павел». Этого Петру показалось мало и он покупает в Голландии 44-пушечный фрегат «Святое пророчество». Поездка в Архангельск была важной вехой в становлении увлечений молодого правителя.

Настоящее море, иностранные суда и моряки, строительство верфи — все это производило сильнейшее впечатление. Но пора было возвращаться — отсутствуя без малого три месяца, 1 октября царь вернулся в Москву.

Однако в январе 1694 года умирает мать Петра. Безусловно, это было сильной эмоциональной встряской для царя. Но уже в этом возрасте он показал свою натуру — не предаваясь излишней печали, 1 мая Петр во второй раз выезжает а Архангельск, к началу летней навигации. В этот раз его сопровождали солдаты Семеновского и Преображенского полков, которые по задумке государя должны были стать матросами на его кораблях.

По прибытию Петр лично руководил вооружением «Святого Павла» и инспектировал прибывший из Голландии фрегат «Святое пророчество» (позже оба корабля были переоборудованы в торговые). Вообще царь очень много времени проводил «в полевых условиях» — он постоянно находился на кораблях, участвовал в ремонтных и такелажных работах, общался с иностранными моряками.

В составе эскадры из трех кораблей («Св. апостол Павел», «Св. Пророчество» и «Святой Петр») Петр провожал торговую эскадру до выхода из Белого моря. К сожалению, этот поход прошел не слишком радужно. Во время достаточно короткого перехода стал очевиден дефицит морских офицеров — все сподвижники Петра были хороши для Потешной флотилии, но с трудом ходили на настоящих судах. Если «адмирал» Ромодановский и «вице-адмирал» Бутурлин худо-бедно справились с обязанностями, то «контр-адмирал» Гордон только по счастливой случайности не посадил на скалы яхту «Святой Петр».

На этой же яхте Петр решил посетить Соловецкий монастырь, но в пути корабль застала сильная буря. В наше время на острове Большой Соловецкий находится морской музей. Если верить некоторым источникам, священники уговаривали царя принять причастие чтобы умереть с чистой совестью. Но Петр только отмахнулся от предложения и сам встал за штурвал яхты.

Все обошлось — пробыв некоторое время на Соловках, он вернулся в Архангельск. Вторая поездка к морю показала царю, что дело не только в отсутствии флота, а еще и в нехватке технологий и квалифицированных специалистов.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Для того чтобы оценить запись, вы должны быть зарегистрированным пользователем сайта.

Источник: yachtrus.com

Адмиралтейские верфи Санкт-Петербурга в эпоху Петра I

К началу Северной войны со Швецией в 1700 году Россия не имела прямого выхода к Балтийскому морю и все военные силы русской армии в районе Балтики были преимущественно сухопутными. А шведы, напротив, обладали здесь мощным флотом, который, будучи четвертым по количеству линейных кораблей и числу корабельных орудий флотом в мире, уступал по силе лишь флотам Англии, Франции и Голландии.

Корабли Шведского Королевского флота на рейде в Стокгольме (XVIII век)

А потому, потерпев сокрушительное поражение в первом же сражении у стен шведской крепости Нарва, русский царь в начале 1701 года — 22 января по старому летоисчислению или 2 февраля по новому стилю — подписал указ о постройке первых боевых судов будущего флота, повелев одному из участников Нарвского похода, стольнику И.Ю. Татищеву: «В оборону и на отпор против неприятельских свейских войск на Ладожском озере сделать военных 6 кораблей по 18 пушек». Так было положено начало Балтийскому флоту, первой корабельной верфью которого стала Сясьcкая, расположенная в устье реки Сясь при ее впадении в Ладожское озеро.

Вид на бывшей село Сяськие Рядки и место расположения Сяськой верфи в XVIII веке

На следующий год по указу Петра I началось строительство второй верфи Балтийского флота. Основанная на восточном берегу Ладожского озера на реке Свирь, она вошла в историю под тремя названиями – как Свирская, Олонецкая и Лодейнопольская. Здесь были заложены и спущены на воду первые ранговые корабли Балтийского флота11 фрегатов и 12 шняв, а в их числе легендарный 28-пушечный фрегат «Штандарт», который в сентябре 1703 года под командованием Петра I в звании капитана возглавил переход первой эскадры Балтийского флота с Олонецкой верфи в Санкт-Петербург.

Петр I за штурвалом фрегата «Штандарт», идущего в шторм через Ладожское озеро

Это нелегкое и опасное плавание через штормовую Ладогу, в конечном счете, привело Петра I к идее создания судостроительной верфи в пределах строящегося города-крепости Санкт-Петербург. По преданию, царь сам выбрал для нее место на берегу Большой Невы напротив строящейся Петропавловской крепости. В одном из самых любопытных архивных документов петровской эпохи, озаглавленном «Журнал государя Петра I с 1695 по 1709 год, сочиненный бароном Гизеном» этот исторический эпизод описан коротко и емко: «1704, ноября. В 5-й день заложили Адмиралтейский дом и были в остерии и веселились. ».

Место закладки Петром I «Адмиралтейского дома» на карте 1698 года

Первая судостроительная верфь в Санкт-Петербурге строилась по плану, собственноручно исполненному русским царем и ныне хранящемуся в Центральном военно-морском архиве. По замыслу Петра I «Адмиралтейский дом» представлял собою группу различных зданий, из которых главные объединялись в одно гигантское П-образное сооружение. На самой площадке располагались сараи, кузницы, а у Невы – эллинги и стапели для постройки гребных и парусных деревянных судов различного назначения и ранга.

План Санкт-Петербургской крепости-верфи, основанной Петром I (начало XVIII века)

Общее руководство строительством, как и всем, что тогда строилось в Санкт-Петербурге, царь возложил на своего фаворита А. Д. Меншикова, назначенного первым Санкт-Петербургским губернатором, а в помощь ему были приданы петербургский обер-комендант Яков Брюс и олонецкий комендант Иван Яковлев, которые развернули бурную деятельность на берегах Большой Невы. При этом ход строительства контролировал сам Петр I, который зачастую брал в руки топор, чтобы на личном примере показать, как надо строить.

«Петр I на строительстве Санкт-Петербурга» (художник Г.А. Песис)

Спустя пять месяцев после основания «Адмиралтейского дома» на стройке трудилось более 1000 человек и 226 лошадей с подводами. И таким образом, основные работы по сооружению Санкт-Петербургской корабельной верфи завершились уже к осени 1705 года. И как знак окончания стройки 1 октября над башней с въездными воротами установили шпиль — второй в Санкт-Петербурге после шпиля Петропавловского собора, уже ставшего символом нового города.

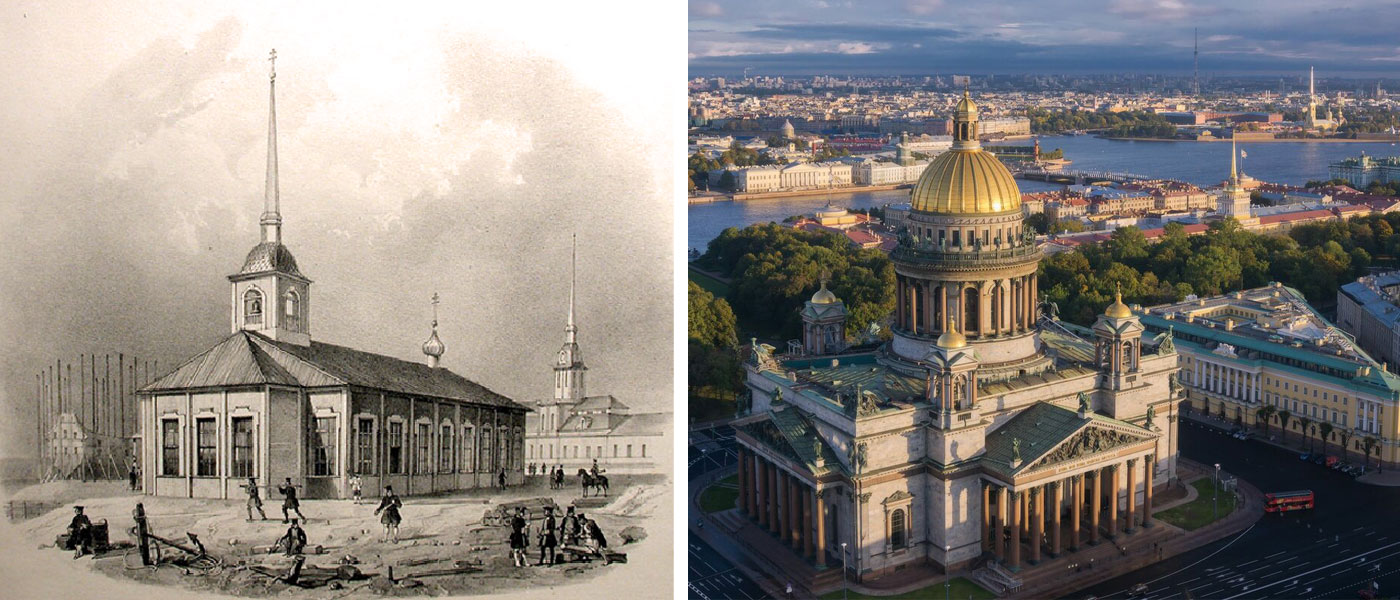

Шпиль «Адмиралтейского дома»: в эпоху Петра I и в наши дни

К тому времени Адмиралтейская верфь была превращена в цитадель, способную отразить нападение противника. Все ее 10 эллингов и вспомогательные здания были обнесены высоким земляным валом с пятью бастионами, обороноспособность которых была увеличена за счет глубоких рвов. И в конце 1705 года Адмиралтейская крепость приняла на первую зимовку флотилию боевых судов. Причем с них сняли 100 пушек, установив орудия на валу вокруг крепости, а моряки этих кораблей составили первый гарнизон крепости.

Адмиралтейская верфь-крепость в Санкт-Петербурге (начало XVIII века)

Для судостроительных работ на новой Санкт-Петербургской верфи царь призвал из Воронежа несколько артелей плотников во главе с голландским мастером Выбе Геренсом и двумя русскими опытными корабелами Федосеем Скляевым и Гаврилой Меншиковым, которые успели хорошо зарекомендовать себя на строительстве кораблей Азовского флота.

Царь Петр I на судостроительной верфи

Первый кораблем, спущенным на воду Невы в мае 1706 года, стал 18-пушечный прам или, проще говоря, парусно-гребная плавучая батарея. Судно, построенное под руководством Выбе Геренса, получило символическое имя «Arcanne», что в переводе с французского означает «красный мел» — обычный для того времени инструмент корабельных мастеров, которым они размечали бревна и доски при постройке кораблей. По канонам военно-морской науки того времени, корабли такого типа были незаменимы при обороне побережья от вражеских десантов, а потому прам сразу отправили к острову Котлину для огневой поддержки крепости Кроншлот (с 1721 года Кронштадт), запиравшей шведам вход в устье Невы.

Плавучая батарея XVIII века: макет и рисунок «прама»

Спустя несколько дней со стапелей Санкт-Петербургской верфи сошло второе судно — яхта «Святая Екатерина», за постройкой которой следил сам Петр. Построенная в Англии, она была приведена морем в Архангельск, там разобрана и перевезена в Санкт-Петербург, где ее собрали, вероятнее всего, под руководством Федосея Скляева или Гаврилы Меншикова, которые уже в начале июля заложили на стапелях Адмиралтейской верфи яхту «Надежда» типа шнявы.

Адмиралтейская верфь в начале XVIII века (музей-макет «Петровская Акватория», Санкт-Петербург)

Строившаяся по проекту Ф. Скляева и не имевшаяся артиллерийского вооружения, она стала вторым судном, полностью построенным в Санкт-Петербурге. При этом, спущенная на воду в конце октября 1706 года, яхта «Надежда» показала себя самой быстроходной яхтой Балтийского флота, отобрав пальму первенства у скоростной шнявы «Мункер».

Русские шнявы: легкие парусные корабли XVIII века

В следующем году на Адмиралтейской верфи Санкт-Петербурга Федосеем Скляевым была построена 16-пушечная шнява «Лизет». Петр I настолько был доволен новым кораблем, что произвел Скляева в чин морского поручика Преображенского полка. Кроме этого, новоиспеченному поручику был выдан «пас мастерский», то есть свидетельство о его производстве в мастера корабельно-строительных дел. И таким образом, Федосей Скляев стал первым в России корабельным мастером. Разумеется, после царя Петра I, официально занявшего должность «адмиралтейской верфи баса» (то есть мастера) еще в Воронеже в 1698 году.

Фото. Два первых в России корабельных мастера: царь Петр и Федосей Скляев

В мае 1710 года на территории Адмиралтейских верфей был построен и освящен храм во имя преподобного Исаакия Далматского – святого, особо почитаемого Петром I, который родился в день памяти святителя 30 мая по юлианскому календарю. Ныне известное, как величественный Исаакиевский собор, первоначальное здание адмиралтейского храма было деревянным и одноэтажным. Здесь в 1712 году (19 февраля по старому юлианскому календарю или 1 марта по современному времяисчислению) венчались будущий император Всероссийский Петр I и будущая императрица Екатерина I . В походном журнале есть запись за этот день: «Венчание его величества совершено утром в Исаакиевском соборе. В 10 часов утра высокобрачные при залпах с бастионов Петропавловской и Адмиралтейской крепости вступили в свой зимний дом».

Первый храм во имя преподобного Исаакия Далматского и собор преподобного Исаакия Далматского (Исаакиевский собор) в наши дни

И в том же самом 1712 году — 26 июня по новому стилю — орудия Петропавловской и Адмиралтейской крепости салютовали первому линейному кораблю «Полтава», созданному на стапелях Санкт-Петербургской верфи и получившему свое имя в честь победной Полтавской битвы. Заложенный в 1709 году, он был построен корабельным мастером Федосеем Скляевым по совместному проекту с Петром I, в дальнейшем принимавшим личное участие в строительства судна, которое, несмотря на свой невысокий IV корабельный ранг, вписано в историю в самом высоком статусе «государева» корабля.

«Государев» корабль «Полтава» — первый линейный корабль, созданный в Санкт-Петербурге на стапелях Адмиралтейской верфи (корабельные мастера Петр Михайлов (Петр I) и Федосей Скляев, 1712)

Торжественно спущенный со стапелей на воду Невы в присутствии царя Петра I, «царевны Екатерины Алексеевны и Натальи Алексеевны и всей царской фамилии», корабль «Полтава» прослужил в составе Балтийского флота более двух десятилетий. А спустя три столетия, воссозданный петербуржскими корабелами как исторический корабль-реплика, «Полтава» в 2018 году обрел новую жизнь в качестве корабля-символа Санкт-Петербурга.

«Полтава»: корабль-реплика и корабль-памятник – символы Санкт-Петербурга новейшего времени

Впрочем, кораблем-символом Санкт-Петербурга «Полтава» была и в эпоху Петра I, символизируя своим рождением на Адмиралтейской верфи перемещения центра кораблестроения с юга на северо-запад страны. Разрушительный Прутский договор приостановил кораблестроительные работы на воронежской земле. И хотя на верфях Воронежского Адмиралтейства — в Таврово и на реке Осеред — корабли ещё продолжали строиться, это уже было не массовое кораблестроение конца XVII и начала XVIII веков.

Петр I и Федосей Скляев на строительстве корабля

Вслед за Федосеем Скляевым в начале 1712 года верфи Воронежского адмиралтейства покинула часть иностранных мастеров и подмастерьев, а вместе с ними 418 плотников и 731 матрос, которые по царскому указу были направлены в распоряжении Санкт-Петербургского адмиралтейства, куда в том же самом году из Воронежа было переведено все управление кораблестроением и флотом России.

Адмиралтейская верфь в Санкт-Петербурге в начале XVIII века (реконструкция)

Благодаря притоку опытных судостроителей в Санкт-Петербург орудия Петропавловской и Адмиралтейской крепости в 1713 и в 1714 году салютовали уже 60-пушечным линейным кораблям III ранга – «Святая Екатерина» и «Шлиссельбург», которые были построены на Адмиралтейской верфи Санкт-Петербурга под руководством английского мастера Ричарда Броуна, начинавшего, как и все остальные корабелы, свою русскую службу в качестве корабельного мастера Воронежского адмиралтейства.

Адмиралтейская верфь в начале XVIII века (музей-макет «Петровская Акватория», Санкт-Петербург)

В 1715 году, когда в Санкт-Петербурге работало уже более 10 тысяч кораблестроителей, со стапелей Адмиралтейской верфи в воду Невы был спущен 64-пушечный линейный корабль III ранга «Ингерманланд», нареченный так в честь земель, известных под названием Ингерманландия и отвоеванных у шведов в начале Северной войны. Построенный по проекту Петра I, а затем периодически ходивший под его царским штандартом, то был один из самых удачных кораблей английского мастера Ричарда Козенца, который с 1700 по 1709 года работал на верфях Воронежского адмиралтейства, в общей сложности создав там восемь 80- , 70- , 48- и 24-пушечных кораблей Азовского флота. Однако по-настоящему талант этого одаренного кораблестроителя расцвел в Санкт-Петербурге, где Ричард Козенц, прослужив более двадцати лет на Адмиралтейских верфях, построил для Балтийского флота 17 кораблей и других судов боевого назначения.

Линейный корабль III ранга «Ингерманланд» (корабельный мастер Ричард Козенц 1715)