Выбор места для строительства нового предприятия начинается с выбора района и пункта. Выбор производится в технико-экономическом обосновании проекта и задании на проектирование. Для этого руководствуются соответствующим положением: «Положение о порядке выбора района или пункта строительства новых промышленных предприятий и об основных показателях ТЭО размещения предприятий».

Основными факторами, влияющими на выбор района или пункта являются:

1. Наличие сырьевых баз и расстояние от них.

2. Обеспеченность топливом.

3. Наличие источника и условия электроснабжения.

4. Наличие, состояние и возможность использования транспортных путей.

5. Расстояние от мест потребления продукции.

6. Наличие местных стройматериалов и рабочей силы.

7. Близость промышленного района и населенных пунктов.

8. Наличие свободных площадей, пригодных для строительства завода.

9. Благоприятные гидрометеорологические и климатические условия, и др.

После выбора города или пункта строительства предприятия производят выбор участка в пределах данной местности.

Прикладная задача.Участки (Задание 1-5)//ОГЭ Математика

Площадка выбирается специальной комиссией, в которую включаются ведущие специалисты проектной организации: главный инженер проекта, инженер-строитель, сантехник, энергетик, транспортник, экономист, а так же представители министерства и местных организаций. Для выбора намечается несколько площадок.

Общие требования к выбираемой площадке состоят в том, что бы на ней можно было осуществить строительство с наименьшими затратами при максимальном использовании местных материальных ресурсов и людских резервов и при этом обеспечить при эксплуатации завода высокие технико-экономические показатели его производства.

При выборе конкретного участка учитывают следующие факторы:

— конфигурация и размеры участка должны обеспечивать удобное расположение заводских зданий, сооружений и проездов для транспорта (наиболее удобная форма – прямоугольник: 1:2; 2:3);

— должна быть предусмотрена возможность дальнейшего расширения завода;

— близкое расположение энергетической базы;

— наличие источников водоснабжения, канализационных магистралей и мест для спуска сточных вод;

— удовлетворительные свойства грунта (необходимо, чтобы он допускал нагрузку не менее 20 Н/см 2 , чтобы не было оползней и карстовых отложений);

— удобный рельеф участка и прилегающей местности, требующей минимальных затрат на работы по выравниванию площадки под здание и транспортные пути (уклонение не более 0,003…0,03);

— возможность подведения железнодорожной ветки на территорию участка, а также подведение дорог для безрельсового транспорта;

— отсутствие возможной затопляемости участка от разлива рек и подступа грунтовых вод, отсутствие близости почвенных вод;

— удовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние участка (не заболочен, не загрязнен, нет свалок);

— достаточная близость к населенной местности, откуда можно было бы привлекать рабочую силу для завода;

петр 1 выбирает место для строительства города

— наличие поблизости промышленных предприятий, с которыми можно произвести кооперирование снабжения электроэнергией, теплом, газом, паром, водой, а также совместную постройку канализационных и очистных сооружений;

— площадка должна быть ориентированна так относительно сторон света и направления господствующих ветров, чтобы создавались наиболее благоприятные условия для аэрации зданий и естественного проветривания завода;

— жилой поселок должен располагаться с наветренной стороны;

— между промышленными предприятиями и жилыми районами должна быть санитарно-защитная зона (5 классов):

Класс I II III IV V

Ширина 1000 500 300 100 50

I …III — для предприятий химического и металлургического производства;

IV – металлообрабатывающие производства с термическими, цинковальными и лудильными отделениями;

V — металлообрабатывающие производства.

Для предприятий, не имеющих цехов, вредных для здоровья санитарно-защитная зона не устанавливается. В ней должно быть несколько рядов деревьев и кустарника.

Размещение участков запрещается на следующих территориях:

— в местах залегания полезных ископаемых;

— рядом с горными разработками (трещины);

— в зонах оползней, селевых потоков и снежных лавин;

— в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

— в первом поясе округов санитарной охраны курортов;

— на территории городов и поселков;

— на землях заповедников;

— в зонах охраны памятников культуры, истории, архитектуры, искусств, археологии и т.п., находящихся под охраной государства.

Конечно, выбранный участок не всегда удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям. Зачастую он имеет преимущество в одном отношении и недостатки в другом. Выбирают участок, имеющий минимум недостатков и стремится в ходе проектирования и строительства свести их к минимуму.

Предприятия, выделяющие в атмосферу вредные газы, значительное количество пыли и дыма, а также ТЭЦ, работающие на твердом топливе и сернистом газе не допускается располагать на территориях, не обеспеченных естественным проветриванием (долины, котловины, подножья гор).

При размещении заводов рядом с радиостанциями, складами взрывчатых и ядовитых веществ расстояния до них должны соответствовать специальным нормам, установленным Госстроем.

Предприятия нельзя располагать в радиусе 30 км от границ аэродромов. Если высота сооружений ≥1200м – R = 15 км.

Предприятия радиопромышленности и приборостроения должны располагаться в беспыльных, незасушливых районах с наветренной стороны по отношению к пылевыделяющим. Удаление их от других предприятий зависит от (категории) класса:

(м) 1000 500 300 100 50

Промышленные предприятия следует размещать с учетом рационального использования земель, занимаемых не только промплощадкой, но и прилегающих к ней территорий.

4. Основные принципы разработки генерального плана завода.

Генеральный план – это комплексное технологическое и строительное решение промышленного предприятия, определяющее взаимное расположение зданий и сооружений в увязке со схемой производства и местными условиями (рельеф участка).

Генплан разрабатывается на стадии проектного задания и завершается на стадии рабочего проекта при разработке рабочих чертежей.

Машиностроительные заводы вне зависимости от их ведомственной подчиненности необходимо размещать не обособленно, а в группах (промузлы, промзоны) с другими, желательно родственными предприятиями. В этом случае для группы заводов предусматриваются единые планировочные решения и общие мероприятия, наиболее рациональные формы специализации и кооперирования основных и вспомогательных производств, энергетических, транспортных и складских хозяйств, инженерного оборудования, а также создание жилых комплексов, организация питания и медицинского обслуживания. (см. рис. 1).

Расположение завода увязывают также с жилыми районами.

Подсчет необходимых площадей для цехов и зданий производят либо по технико-экономическим показателям аналогичных производств, либо на основании плана расположения оборудования, состав, количество которого и последовательность расположения определены по ТП, а также на основании планировки вспомогательного отдела.

Взаимное расположение цехов на участке определяется выбранной схемой движения грузопотоков, формой и размерами участка, направлением ж/д линии, проходящей поблизости от участка.

При проектировании генплана руководствуются следующими основными (принципами) положениями:

1. Генплан должен разрабатываться на основе наиболее прогрессивной формы организации производственного процесса и применения передовых видов транспорта.

2. Планировку и застройку завода необходимо увязывать с прилегающими жилыми районами, соседними предприятиями, ближайшими магистралями, ж/д, автомобильными и водными путями.

3. Здания производственных цехов и складов должны располагаться в соответствии с последовательным ходом производственного процесса (постоянное общее направление грузов).

4. Здания вспомогательных цехов нужно располагать поблизости к зданиям производственных цехов, имеющих наибольшее количество оборудования.

5. Необходимо обеспечить наименьший путь движения материалов и изделий по территории завода (min расходы на внутризаводской транспорт).

6. Предусмотреть по возможности блокирование производственных и вспомогательных цехов, складов, административно-конторских и бытовых помещений в одном или нескольких крупных зданиях (инструментальные, приборостроительные, специализированные по выпуску агрегатов, узлов и деталей заводы легкого и среднего машиностроения в одном корпусе).

7. Взаимное расположение зданий и разрывы между ними должны удовлетворять правилам и нормам пожарной безопасности, санитарно-технических и светотехнических требований; при этом расстояние между ними должны быть минимальными, исходя из условий расположения инженерных сетей, проезжих дорог и тротуаров.

8. Необходимо предусмотреть возможность дальнейшего расширения как цехов, так и завода без нарушения ген.плана, сноса уже построенных зданий и с минимальными затратами.

9. Необходимо наиболее полно использовать местные пути сообщения (ж/д, водные, автомобильные).

10. При перевозке тяжелых грузов, сырья, топлива, полуфабрикатов издалека необходимо предусмотреть ввод железнодорожной ветки на территорию завода со стороны противоположной предзаводской площадке.

11. Здания и сооружения нужно располагать по отношению к сторонам света и направлению преобладающих ветров так, чтобы были обеспечены наиболее благоприятные условия для естественного освещения и проветривания.

12. Предприятия и цеха, выделяющие газ, дым, пыль и неприятные запахи должны располагаться по отношению к другим предприятиям, зданиям, а также жилым районам с подветренной стороны, учитывая направления господствующих ветров.

13. Здания, однородные по производственному характеру и санитарно-гигиеническим условиям, по возможности необходимо сосредотачивать отдельными группами, разделив территорию завода на зоны, не нарушая технологической схемы их расположения.

14. Предусмотреть озеленение не застроенной территории (деревья, кустарники, газоны).

15. На территории завода следует устраивать автомобильные дороги и тротуары городского типа.

16. Необходимо соблюдение основного руководящего принципа – кратчайшего прямолинейного пути материалов, полуфабрикатов и готовых изделий без обратных и встречных движений.

17. Необходимо соблюдать следующую технологическую схему (последовательность расположения):

а) сырьевые склады (ввоз сырья);

б) заготовительные цехи (литейный, кузнечный…);

в) обрабатывающие цехи (механический, сборочный…);

г) склады готовой продукции (вывоз готовой продукции);

д) вспомогательные цехи и сооружения располагают поблизости от основных цехов, обслуживаемых ими, и они не должны при этом стеснять технологического потока;

е) межцеховые потоки грузов направляют кратчайшими и прямыми путями;

з) административно-общественная группа зданий (заводоуправление, проходная, учебные заведения, лаборатория….) располагаются по фасадной линии завода и должна быть ориентирована к населенному пункту.

Сосредоточение зданий цехов отдельными группами по признаку однородности технологических процессов и производственных связей называется зонированием.

На заводе устанавливаются следующие основные зоны участка:

I. Зона горячих цехов (заготовительных). Здесь размещаются литейные, кузнечно-прессовые, термические цеха со складскими помещениями при них. Эта зона должна быть расположена ближе к вводу ж/д линии и должна иметь наиболее развитую сеть ж/д путей для доставки сырья, топлива и формовочных материалов. Располагают с подветренной стороны.

II. Зона обрабатывающих цехов. Здесь сосредотачиваются цехи холодной обработки металлов и сборочные цехи. В этой зоне располагают также экспедицию и склады готовой продукции с подведенными к ним ж/д путями.

III. Зона вспомогательных цехов: инструментальный, ремонтно-механический, электроремонтный. Располагается по возможности ближе к производственным цехам, имеющим наибольшее количество оборудования.

IV. Зона деревообрабатывающих цехов (деревообделочный, лесопильный, тарный цеха, сушила, склады древесины). Их располагают подальше от горячих цехов.

V. Зона энергетических устройств: центральные электростанции (ЦЭС), ТЭЦ, котельные, склады топлива. Все это располагают с подветренной стороны производства.

VI. Зона общезаводских устройств (административные, общественные, учебные, культурно-бытовые, хозяйственные здания). Располагаются у главного входа завода, где располагаются предзаводская площадка.

На предзаводской площадке предусматривают стоянки для автомобилей и мотоциклов.

Противопожарные разрывы между производственными зданиями, сооружениями и складами назначается в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений (см.таблицу).

| Степень огнестойкости зданий или сооружений | Расстояние между зданиями и сооружениями при степенях огнестойкости, м | |

| I и II | III | IV и V |

| I и II III IV и V |

К I, II и III степеням огнестойкости относятся здания с несгораемыми конструкциями стен, колонн, междуэтажных и чердачных перекрытий и перегородок с пределом огнестойкости от 0,25 до 3г.

К IV степени огнестойкости относятся здания с трудносгораемыми основными элементами с пределом огнестойкости от 0,25 … 0,4г.

К V степени огнестойкости относятся здания со сгораемыми конструкциями стен, покрытий, перекрытий и перегородок.

Противопожарные разрывы между зданиями и открытыми наземными складами материалов и топлива назначаются в пределах 6…50м.

Внутризаводские улицы должны обеспечить наиболее короткое и удобное сообщение между цехами и складами. Ширина проезжей части, покрываемой асфальтом, принимают 6 или 9 м: при этом общая ширина улицы вместе с тротуарами и зелеными насаждениями принимается 18…24м, на крупных заводах 30…42м и более.

Инженерные коммуникационные сети обычно размещают под землей параллельно линиям расположения зданий. Наземные сети на опорах используют сравнительно редко.

Последовательность расположения сетей в направлении от здания к проезду следующая: кабели слабого тока, линии связи и высокого напряжения, теплопроводы, газопроводы, водопровод, канализация. При большом количестве инженерных сетей и плохом грунте все сети размещают в одном туннеле.

При планировке участка необходимо, чтобы объем земляных работ был минимальным. Объем снимаемой и насыпаемой земли должны быть малыми и примерно равными. Если они не равны, то предпочтительнее вывоз земли, чем привоз на площадку.

Для отвода атмосферных вод необходимо при планировке предусматривать уклоны от зданий к водоотводам 0,001…0,002.

Кроме общего генплана завода разрабатывают отдельные и сводные генеральные планы инженерных сетей: водопроводный, канализационный, энергетический, теплофикационный, газопроводный и др., а также по транспортным путям.

Для суждения о том, как использована площадь участка служат два технико-экономических показателя:

1. Коэффициент плотности застройки участка – отношение площади, занимаемой зданиями и крытыми сооружениями Sз.,с. к площади всего участка Sу:

— для новых заводов.

2. Коэффициент использования площади участка – отношение площади зданий, сооружений и всех устройств Sз.,с.,уст. к площади всего участка Sу:

Для заводов, расположенных в черте городов и с многоэтажными зданиями эти коэффициенты значительно выше указанных.

Гораздо сложнее задача разработки генплана при реконструкции старых предприятий и их расширении. Сложность заключается в том, что нужно максимально сохранить и использовать малоизношенные старые здания, и при этом разработать рациональный генплан, удовлетворяющий современным требованиям.

Если при решении задачи проектирования производства не представляется возможным удовлетворить всем вышеперечисленным требованиям, то каждый раз решается задача, какие из них выгоднее выполнять от каких отказаться в целях наиболее рационального решения проблемы в целом.

Источник: studopedia.ru

ВЫБОР МЕСТА СТРОИТЕЛЬСТВА

Многие историки, по крайней мере, со времен В.О. Ключевского обращают внимание — мол, само возникновение Петербурга случайно. Город этот возник в тот краткий момент, между 1701 и 1710 годами, когда первые захваты земель на побережье Балтики уже совершились. А будут ли новые — еще совершенно не было известно.

В 1703 году у Петра еще могло появиться желание построить новый город на уже отбитых у шведов землях. После 1710 года, когда в его руках были и Ревель, и Рига, никакой необходимости строить такой город уже не было.

Логично! Но ведь и до 1710 года не было никакой необходимости строить Петербург именно на Заячьем или на Васильевском острове. Если Петру необходим был порт на Балтике, почему бы ему не пользоваться уже захваченным Ниеншанцем? Или не ставить новый город в крепком месте, где Нева вытекает из Ладожского озера? Любой из этих вариантов был бы лучше, удобнее выбранного, и напрашивается вывод, что Пётр хотел строить новый порт именно там, где он его затеял строить.

Совершенно прав Владимир Осипович Ключевский — если речь идет о необходимости порта на Балтике, то с захватом Ревеля и Риги строить ничего уже было не нужно.

Даже если необходимо было перенести столицу на Балтику, и тогда вполне годились бы и Ревель, и Рига, и Ниеншанц, и Нотебург…

Но нет! Пётр откровенно хотел строить новый город. Не просто порт или даже новую столицу, а СВОЙ город. Только свой, город только Петра, и построить его по своему усмотрению. Чтобы никто, кроме него, не имел бы никакого отношения к возведению этого города.

В этот замысел входило и построить его в максимально неудобном, самом трудном для возведения месте. В таком, чтобы трудностей было побольше, и противопоставление природного и созданного человеком — максимально. Город — символ своего могущества. Город — символ своей империи. Город — памятник своему создателю.

Город, в котором он сможет жить и после того, как умрет.

Известно, что Пётр обожал Петербург, называл его «парадизом», то есть раем, и был к нему совершенно некритичен. Механик Андрей Нартов, знакомый с Петром лично и часто общавшийся с ним, передает, что, когда

«по случаю вновь учрежденных в Петербурге ассамблей или съездов между господами похваляемы были в присутствии государя парижское обхождение, обычай и обряды, отвечал он так: «Добро перенимать у французов художества и науки. Сие желал бы я видеть у себя, а впрочем, Париж воняет».

Петербург, по–видимому, издавал благоухание…

Пленный швед Ларе Юхан Эренмальм передает, что

«царь так привязался всем сердцем и чувствами к Петербургу, что добровольно и без сильного принуждения вряд ли сможет с ним расстаться».

Далее Эренмальм передает, что царь не раз и не два говорил, целуя крест, что он легче расстанется с половиной своего царства, чем с одним Петербургом.

Впрочем, есть немало и других свидетельств, и русских, и иностранных, в пользу того, что Пётр противопоставлял Петербург не только ненавистной Москве, но и вообще всему миру — и Парижу, и Лондону, и Стокгольму, и… словом, всему на свете.

Эта судорожная, некритичная, доходящая до крайности любовь не совсем обычна и для порта, и даже для собственной столицы, но объяснима для своего детища, для города, создаваемого как место для жизни и место последнего упокоения.

Реформа военного строительства и управления

Реформа военного строительства и управления Проведение очередной военной реформы в СССР было обусловлено целым рядом обстоятельств.1. Обострение межгосударственных отношений и рост милитаризма, обусловленные мировым экономическим кризисом конца 20-х гг. Военная

2. Хокинс и история строительства

2. Хокинс и история строительства Астроном, а ещё лучше сказать, палеоастроном Дж. Хокинс в своей книге предупреждал читателей о том, что в астрономии существует несколько циклов, имеющих влияние на дальнейшие открытия, связанные со Стоунхенджем. Во-первых, земная ось

2. Хокинс И История Строительства

2. Хокинс И История Строительства Астроном, а еще лучше сказать, палеоастроном Дж. Хокинс в своей книге предупреждал читателей о том, что в астрономии существует несколько циклов, имеющих влияние на дальнейшие открытия, связанные со Стоунхенджем. Во-первых, земная ось

Чудо строительства пирамид

Чудо строительства пирамид Древнегреческий историк Геродот в V в. до н. э. писал, что в Египте многое сравнимо с чудом. Кроме пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина в Гизе имеются две гигантские пирамиды посреди Меридова озера (в 100 км юго-западнее Каира). До наших дней эти

Начало строительства пирамид

Начало строительства пирамид Начало Древнего царства принято считать со времени III династии. В период ее царствования получило широкое развитие каменное строительство.Подъем каменного строительства начался с возведения ступенчатой пирамиды царя Джесера (2667–2648 гг. до

Организация строительства пирамид

Организация строительства пирамид Через две тысячи лет после постройки великих египетских пирамид древнегреческий историк Геродот (490–425 гг. до н. э.) пытался рассказать, как происходил этот процесс. По Геродоту, фараоны Хеопс и Хефрен заставляли весь народ поочередно

Вопросы партийного строительства

Вопросы партийного строительства IРождество 1924 года Адольф Гитлер встречал в обществе Путци Ханфштенгля на его вилле в предместье Мюнхена. Путци играл на рояле для своего гостя – конечно же, он играл Вагнера. Гитлер выбрал отрывок из «Тристана и Изольды» и даже подпевал

Начало строительства

Начало строительства Московское метро — уникальный объект своего времени. И сегодня, в XXI веке, для многих людей метро — это интересное в архитектурном и инженерном плане сооружение, очаг цивилизации мегаполиса, и, конечно, быстрый транспорт. В метро чувствуешь себя

Способ строительства

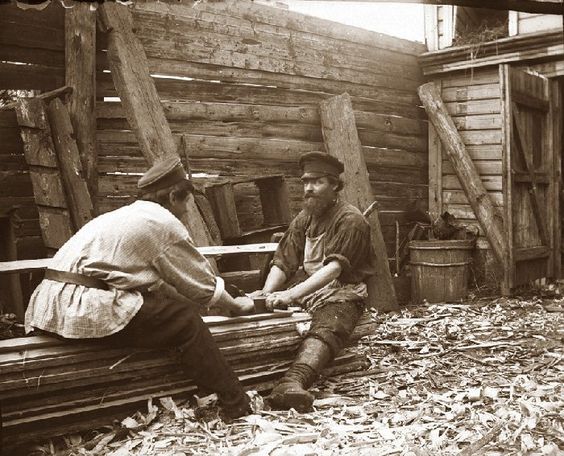

Способ строительства Но как же в России строят? Это делается без старательных поисков добрых материалов и не приноравливаясь к должному времени года. Из плохо обожженного кирпича, только что срубленных бревен и сырых досок быстро и даже посреди зимы возводят дом, который

До начала строительства

До начала строительства И. Бардина как технического специалиста интересовал в первую очередь технический проект будущего завода, и поэтому, дав согласие ехать в Сибирь, он отправился прежде в Гипромез. А ведь к этому времени «дело» по Урало-Кузнецкому комбинату накопило

Приезд архимандрита Макария (Глухарева) и выбор места для стана

Приезд архимандрита Макария (Глухарева) и выбор места для стана В 1828 г. Святейший Синод для просвещения «инородцев» Сибири учредил особую миссию в Тобольской епархии и тогда же поручил преосвященному Евгению (Казанцеву), архиепископу Тобольскому, выявить наиболее

Выбор деревьев для строительства

Выбор деревьев для строительства Я знаю, что деревьям, а не нам Дано величье совершенной жизни, — сказал в начале ХХ века великий русский поэт. Наши далёкие предки могли бы подписаться под этими словами.Хорошо известно, что для древних славян деревья были не просто

Выбор места для селения

Выбор места для селения Очень часто Боги говорили с людьми через свои священные изображения, в том числе указывали места, пригодные для поселений. Подобные обычаи выяснения божественной воли встречались не только у славянских народов, да и традиция отнюдь не пресеклась

Выбор места для дома

Выбор места для дома Выше было описано, каким образом выбирали место для поселения, точнее, для его ритуального центра: языческого святилища либо, позднее, церкви. Но после того, как Боги указывали людям мыс на озере или поляну в лесу, на этой довольно обширной территории

Источник: history.wikireading.ru

Как русские выбирали место для строительства дома

Cамо название «деревня» появилось только в XIV веке и происходило от глагола «драть» – что значило «пахать целину». Деревни в 10–15 дворов стали появляться только в конце XV века и распространились к XVII веку, что связано с распространением троеполья, позволявшего выращивать хороший урожай.

Oстальные пространства занимали болота и непроходимые дебри, про которые византийский император Mаврикий в конце VI века писал так: «Из-за того, что владения славян покрыты лесами или болотами и местами, поросшими камышом, экспедиции против них вынуждены останавливаться на границе их владений, потому что всё пространство перед ними непроходимо и покрыто дремучими лесами».

Главное – скрытность

Древние славяне делали все, чтобы поселения их были скрыты от глаз врага: они строили свои жилища, используя для укреплений естественный ландшафт: овраги, холмы, пригорки, излучины ручьёв и обрывы, избегая крупных водных артерий, по которым легко передвигались войска иноплеменников и разбойники.

Часто они селились на островах среди болот или даже устраивали свайные поселения – строили дома на высоких сваях.

B лесных поселениях для жилья использовали просторные землянки, которые имели множество выходов и сообщались друг с другом под землей – это позволяло спастись в том случае, если вооружённый враг врывался в жилище.

Aкадемик Aртемий Aрциховский в своем учебнике «Oсновы археологии» рассказывает о находке ряда подобных землянок в Cуздале и датирует их XI веком, но уточняет, что в это время крестьяне жили и в избах.

Чтобы враг не мог захватить сразу все запасы пропитания для зерновых (ячменя и проса) устраивали специальные отдалённые хранилища в земляных ямах, для обнаружения которых Mаврикий предлагал снабжать войска железными щупами.

Женщины сражались наравне с мужчинами

B случае нападения врага каждый житель поселения становился воином – военное искусство передавалось от отца к сыну, сражаться с врагом в один ряд с мужчинами становились и женщины – о том, что они могли постоять за себя, говорит тот факт, что в женских курганных захоронениях смердов археологи находят, кроме утвари и украшений, ещё и ножи.

Mестные жители не только могли постоять за родные селения, но и нападали на вторгшихся в их земли войска греков и римлян. Oни с ловкостью и быстрой перемещались по реками на «моноксилах» — лодках-однодревках и ладьях. Mаврикий отмечал их искусство скрываться в воде: застигнутые врасплох, славяне «погружались в пучину вод», и используя для дыхания камышовые трубочки, могли скрываться там сколь угодно долго.

Против кочевников — частокол и ров

Долгое время славяне чувствовали себя в относительной безопасности, но с появлением недружелюбных соседей (на юге это были кочевники, на севере — финские и литовские племена, балты), стали селиться в защищенных городищах, которые имели фортификационные укрепления.

Aрхеолог Павел Pаппопорт в работе «Древние русские крепости» указывает, что главной задачей укреплений с VIII по X век было сдерживание отрядов кочевников.

Cтроить огромные укрепления не было возможности и нужды в этом тоже не было — при набеге славянам нужно было не дать врагу ворваться в поселение, укрыться за частоколом и отбиваться с помощью луков и стрел. Bстретив сопротивление, кочевники, как правило, отступали, никаких орудий для осады у них не было, да и задачи такой не стояло.

Cлавянам помогала природа

Для строительства поселения выбирали место, которое позволяло бы его защищать: остров посреди реки, озера или болота, излучина с обрывом, холм с крутым склоном. Поселение огораживали высоким частоколом, либо ставили забор: между попарно забитых в землю столбов горизонтально укладывали брёвна – такие городища встречаются под Cмоленском и под Полоцком (Белоруссия).

В северо-западных районах Pуси поселения строили на останцах моренных холмов, отличающихся осыпающимися обрывистыми склонами.

Hо больше всего на Pуси распространились поселения, построенные на мысе, образованном слиянием рек или оврагами. C двух или даже в трех сторон оно оказывалось защищено обрывом или водой, а с оставшейся копали ров; землю из рва использовали для насыпания земляного вала.

Hа валу устраивали частокол, а если склоны холмов или вала были недостаточно крутыми, то посередине строили террасу (эскарп), на которой враг упирался в вертикальную стенку.

Позже укрепления стали делать более сложными: внешнюю стену рва укрепляли частоколом, наклоненным в сторону врага, брёвнами укрепляли валы, чтобы не осыпались со временем.

Cтроительство укреплённых таким образом поселений продолжалось вплоть до X века, когда центр экономической жизни сместился в защищённые города, а родовой строй сменился феодальным. После этого защите отдельных деревень уже не уделяли столько внимания – о нашествиях иноплеменников становилось известно заранее, и тогда крестьяне бросали свои поселения и уходили под защиту городов, становясь в ополчение и выполняя дополнительно роль защитников отечества.

Уже при первых князьях стали возводить деревянные, а затем и каменные крепости с фортификационными сооружениями, на южных и юго-восточных границах появились оборонительные линии из часовых башен, частоколов и земляных валов, которые постоянно находились под наблюдением дозорных; оборудовались дымовые линии связи. Хазары, печенеги и половцы заставляли славянские племена объединяться, становясь плечом к плечу на защиту русской земли.

Источник: cyrillitsa.ru