«Садово-парковое строительство и хозяйство». Курс лекций

Для специальности 250203

«Садово-парковое и ландшафтное строительство».

Рассмотрено методическим советом колледжа и рекомендовано к изданию в качестве курса лекций протоколом № от 2009 методического совета ФГОУ СПО ДГМК СЭП Таганрогский филиал.

Одобрен на соответствие требованиям к минимуму содержания подготовки выпускника по специальности 250203 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» и на соответствие ГОСТ СПО 2605 постановлением цикловой комиссии колледжа «специальных дисциплин», в протоколе

Председатель ЦК Чернышева С.А.

Зам. директора по УР

________ С.В. Неронов

Беленко Т. А. директор ЦДО СЮН

Баранова Н. Н. преподаватель специальных дисциплин ФГОУ СПО ДГМК СЭП Таганрогский филиал

Учебное пособие по дисциплине «Садово-парковое строительство и хозяйство» Курс лекций. Специальность 250203 «Садово-парковое и ландшафтное строительство».

Таганрог: ФГОУ СПО ДГМКСЭП Таганрогский филиал, 2009

Демонстрационный экзамен. Компетенция «Ландшафтный дизайн»

Рецензия

На учебное пособие по дисциплине «Садово-парковое строительство и хозяйство».

Пособие составлено в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство».

Пособием предусмотрено изучение теоретических вопросов в соответствии с программой дисциплины.

К достоинствам пособия относятся:

Пособие дает возможность качественного получения знаний по вопросам садово-паркового строительства, объектов озеленения, классифицировать объекты садово-паркового строительства и их предназначение

В пособии отражен опыт современного строительства и благоустройства объектов жилищного и коммунального хозяйства и освещены вопросы инженерной и агротехнической подготовки территории объектов, организации ее рельефа, поверхностного стока дождевых и талых вод, подготовки плодородного почвенного слоя для посадки растений, агротехники, создания насаждений и биологически обоснованного ухода за ними, строительства различных садово-парковых сооружений и оборудования принципов организации производства работ.

В пособии изложен новый материал, взятый из опыта прогрессивного зарубежного и отечественного строительства.Пересмотрены вопросы подготовки почв и конструктивного устройства садово-парковых сооружений. Введены новые вопросы, содержащие дифференцированную систему ухода за насаждениями и их реконструкцию. По-новому освещены вопросы организации производства работ исходя из современных требований экономики, организации, планирования и управления производством

Источник: studfile.net

Планировка и архитектура парков

История садово-паркового искусства

Парки культуры и отдыха, будучи неотъемлемыми элементами советских городов и массовыми учреждениями социалистического типа, позволяют сочетать широкую политико-воспитательную работу с культурным отдыхом трудящихся среди зеленых насаждений. В то же время, парки культуры и отдыха — большие и сложные архитектурно-планировочные ансамбли, гармонически сочетающие в своем пространственном построении художественное единство архитектурных сооружений с красивым природным окружением. TATLIN приводит фрагмент из книги «Озеленение советских городов», посвященный требованиям к организации парковой территории, ее планировки и архитектуры.

Основными задачами парков культуры и отдыха является создание наилучших условий для отдыха населения городов, повышение культурного и политического уровня трудящихся, проведение массовых оздоровительных мероприятий, а также участие в важнейших народнохозяйственных и политических кампаниях, проводимых советскими, партийными и другими общественными организациями.

Парки культуры и отдыха работают в течение всех сезонов года и имеют специально оборудованную территорию. Особая планировка парков культуры и отдыха позволяет максимально использовать их природные условия для разнообразного отдыха населения, предоставляя трудящимся все возможности для спортивных занятий, прогулок и различных культурных развлечений.

Первый советский парк культуры и отдыха был создан в столице Советского Союза городе Москве по решению Московского совета в 1928 году. Первоначальной основой парка послужила территория закрывшейся первой Всероссийской сельскохозяйственной выставки 1923 года. В дальнейшем этот парк превратился в Центральный парк культуры и отдыха столицы, которому было присвоено имя великого пролетарского писателя М. Горького.

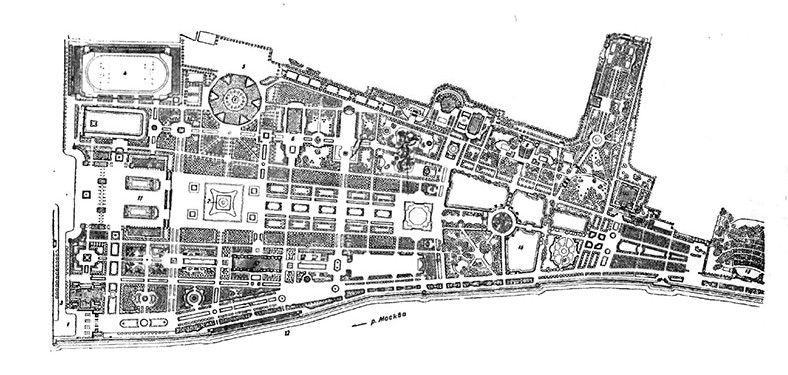

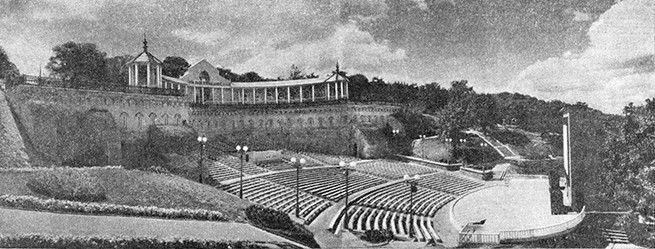

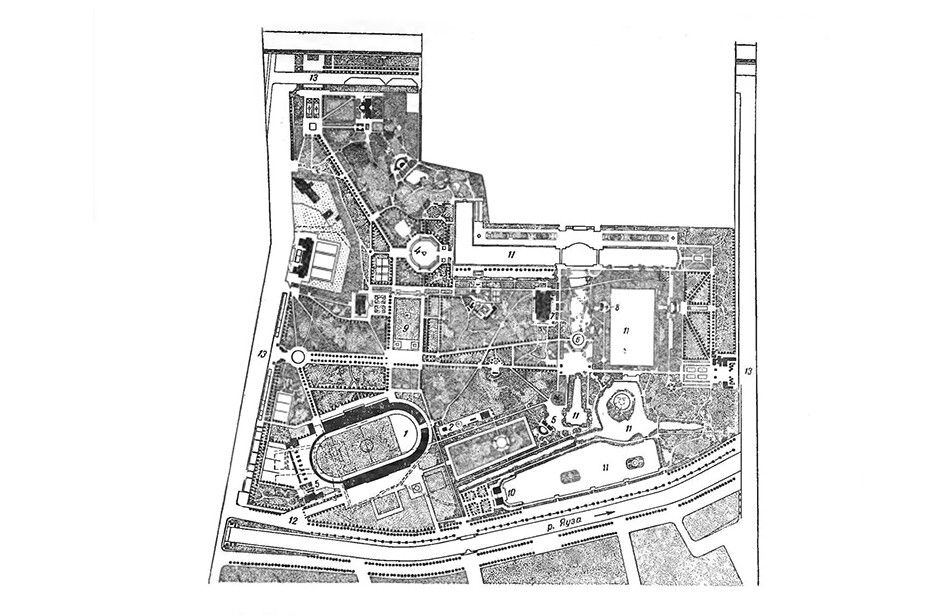

Вариант реконструкции первой очереди Центрального парка им. М. Горького. Москва. Архитекторы В.И. Долганов, К.И. Павлова

Многолетний опыт работы Центрального парка культуры и отдыха позволил наметить новые своеобразные принципы организации территории, ее планировки и садово-парковой композиции, которые используются до настоящего времени для аналогичного строительства во многих городах Советского Союза.

Принципы проведения массовой работы в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького получили высокую оценку в специальных постановлениях партийных и правительственных органов.

В этих постановлениях дана целая программа работы парков культуры и отдыха. В них излагается не только политическая и методическая программа их деятельности, но и освещаются вопросы архитектурно-планировочного задания.

Этими постановлениями впервые были определены основные требования к специальной организации парковой территории, ее планировке и архитектуре.

Входы в парк

Разнообразные формы работы парка культуры и отдыха требуют выделения для паркового массива большой территории, удобной для использования и расположенной от ближайших жилых районов города в пределах ранее указанных радиусов обслуживания, вне зон санитарных разрывов. Размер парковой территории определяется из расчета числа обслуживаемого населения.

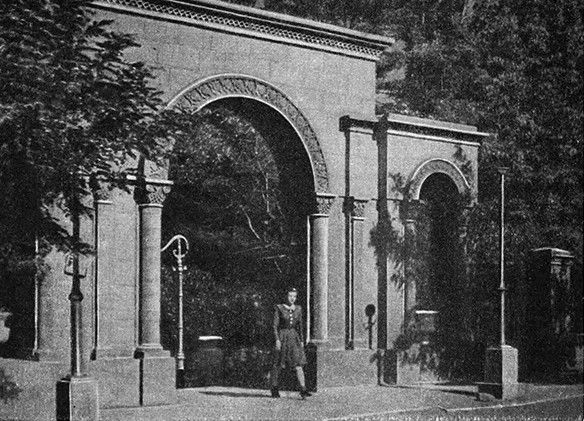

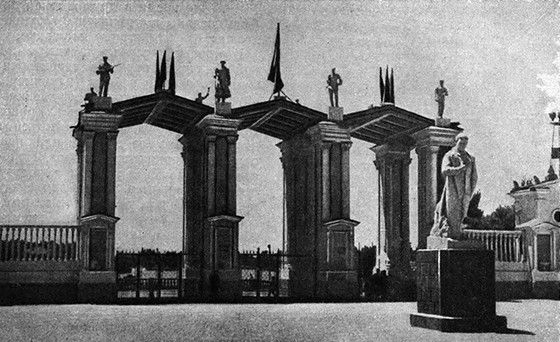

Главный вход в городской парк. Ленинакан

Входы в парк разделяются на главные, второстепенные и хозяйственные.

Главные входы служат для приема основного потока посетителей парка.

Выбор места главного входа в парк в значительной степени зависит от расположения парковой территории в плане города. Главный вход должен размещаться со стороны городской площади или основной магистрали города. Это способствует удобной связи парка с отдельными районами города.

Природные данные территории парка также влияют на определение места главного входа. Для устройства входа в парк необходимо иметь свободную территорию со стороны парка у входа, чтобы можно было создать распределительную площадь. Если участок для главного входа, определенный в первоначальном проекте, имеет возвышенный рельеф, изрезан оврагами или же располагает ценным зеленым массивом, то место главного входа следует пересмотреть с точки зрения рациональности будущей планировки парка, ее экономичности и сохранения уже имеющихся насаждений. В отдельных случаях, когда запроектированное местоположение главного входа в парк не может быть изменено, можно видоизменить естественные условия данного участка (произвести срезку или подсыпку грунта).

Главный вход в городской парк. Нальчик

При определении места главного входа в парк следует также учитывать, что размещение главного входа в значительной степени определяет всю дальнейшую планировку и композицию парковой территории, а также его зонирование.

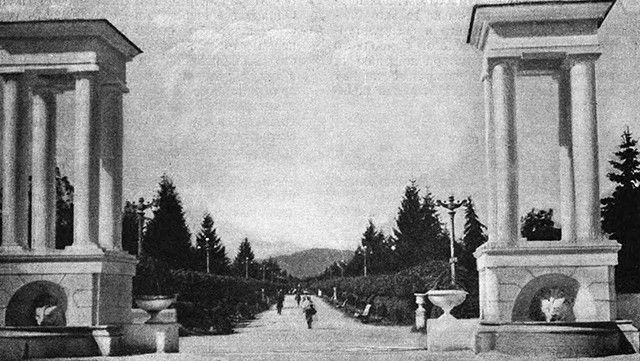

Существуют различные приемы организации территории перед главным входом в парк. Однако все они должны обеспечивать устройство широкого подхода к парку, специальное место для остановок транспорта и место для размещения посетителей у касс, а также условия для надлежащего парадного архитектурного оформления входа в парк и размещения около него необходимых декоративных элементов (фонтанов, цветников, скульптуры).

Второстепенные и дополнительные входы в парк служат главным образом для пропуска посетителей из близлежащих городских кварталов и обычно связаны с работой отдельных парковых сооружений — цирка, стадиона, театра.

Перед второстепенными входами также должны быть организованы соответствующие разгрузочные площади.

Сложное хозяйство парка требует создания особых хозяйственных входов и въездов. Они должны быть связаны с городскими улицами, хозяйственным двором, складами, мастерскими парка и с парковым цветочным хозяйством; совмещать их с входами для посетителей нельзя.

Главный вход в загородный парк. Ташкент

Размещение зон в парке

Парк культуры и отдыха обслуживает разные возрасты населения, предъявляющие самые разнообразные требования к формам отдыха и развлечениям.

Культурно-массовые и оздоровительные формы отдыха и развлечений подразделяются на следующие группы:

1) массово-зрелищную (массовые развлечения, игры, музыка, театры, кинотеатры, аттракционы)

4) так называемого «тихого» отдыха, которая охватывает культурно-просветительные и оздоровительные мероприятия парковой работы (прогулки в парке, солярии, аэрарии, библиотеки-читальни, лектории).

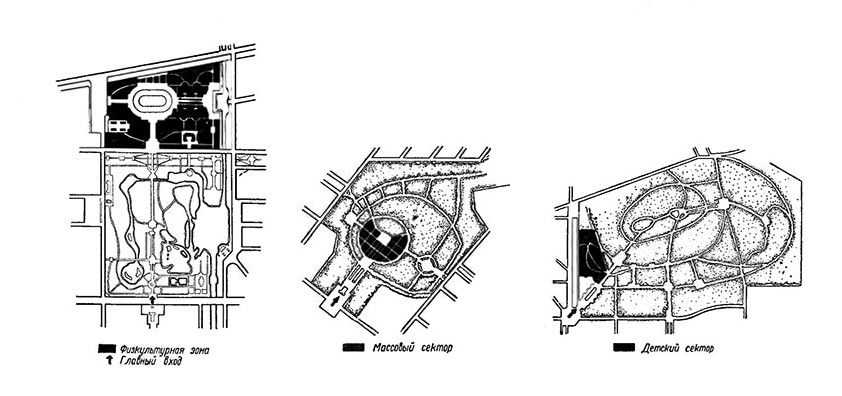

Схемы правильного размещения по отношению к главному входу различных зон в парке

Для наилучшего проведения различных видов культурно-массовой, оздоровительной, физкультурной и зрелищной работы парка, а также работы с детьми возникает необходимость концентрации в определенных частях парка соответствующих данному виду отдыха специальных сооружений, павильонов, оборудованных площадок, спортивного инвентаря и т. п.

Необходимость специального инженерного оборудования территории отдельных участков парка (покрытие дорог, прокладка канализации и водопровода) и размещение зданий и площадок различного назначения вызывают соответствующее районирование всей парковой территории по видам и формам отдыха.

При этом следует учитывать, что различным видам парковой работы должны отвечать также природные условия территории парка — рельеф, водные поверхности, зеленые насаждения.

Ресторан в Нагорном парке. Киев

Такое районирование с учетом общего композиционного решения осуществляется разграничением парка на отдельные зоны, что, однако, не исключает сочетания ведущих мероприятий одной зоны с формами работы других зон. Например, физкультурная зона требует устройства беговой дорожки, а также устройства большого количества постоянных, первоклассно оборудованных площадок для гимнастического городка и для целого ряда игр; тенниса, баскетбола, волейбола, городков, для прыжков и метания диска и т. д. Капитальное оборудование данных площадок не позволяет менять место зоны в пределах территории парка и делает выбранное место постоянным. Но одновременно с перечисленными выше площадками в данной зоне должны быть созданы также и тенистые уголки для отдыха посетителей после игр и занятий спортом, столовые, кафе, рестораны, выставки по вопросам физкультуры, библиотеки-читальни и т.д.

В то же время в других зонах парка могут быть созданы в ограниченном количестве и отдельные физкультурные площадки.

В отдельных случаях в связи с незначительной величиной парковой территории или особыми условиями работы (например, соседство крупного культурного сооружения — клуба, дворца культуры или стадиона) районирование территории парка может сводиться к распределению участков для той или иной формы отдыха по принципу секторов. При секторной системе отдельные участки используются более узко, например, только для физкультурных мероприятий или только для тихого отдыха.

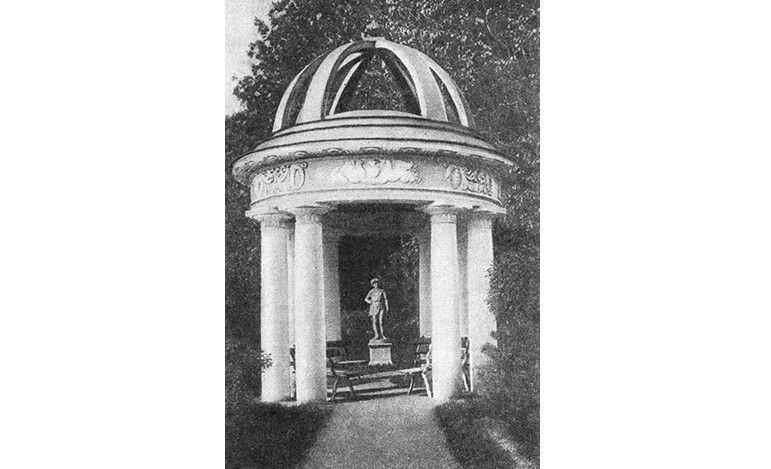

Беседка в парке санатория «Высокие горы». Москва

В парках незначительных размеров такие общие виды обслуживания посетителей, как буфеты, столовые, рестораны, читальни, выставки и лекции, концентрируются обычно в центральной части парка или размещаются в специально приспособленных помещениях и верандах, в зданиях театров, кинотеатров и т. д.

При решении вопроса о размещении зон парковой работы существенное значение имеет правильная методическая взаимосвязь тех или иных зон, что должно обеспечить нормальную работу всех комплексных мероприятий парка и его отдельных зон и тем самым создать условия для полноценного отдыха посетителей. Например, для организации правильного отдыха детей в детской зоне парка — детском городке — не рекомендуется помещать рядом с детской зоной или между нею и главным входом в парк такие массовые зрелищные мероприятия, как цирк или кинотеатр. Размещение аттракционов в непосредственной близости от границ детского городка, осуществленное в московском Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького, неблагоприятно отзывается на деятельности «детской зоны», так как шум на аттракционах отвлекает внимание детей.

Шумные формы развлечений — спортивные игры, хоровое пение, танцы и массовые игры — должны быть удалены от зоны читален, библиотек, выставок и других видов тихого отдыха. С этой точки зрения методически важно, чтобы между отдельными зонами имелись широкие интервалы, заполненные зелеными насаждениями.

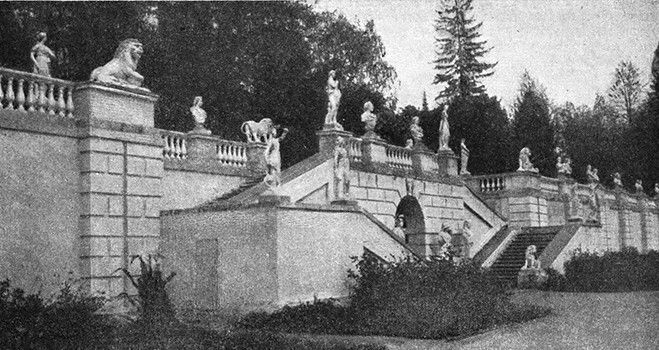

Подпорные стенки в Архангельском. Подмосковье

Зона тихого отдыха должна быть доступна для посетителей всех зон и по возможности охватывать все лучшие участки зеленых насаждений, живописные места возле водоемов, места, удобные для прогулок, и т. д.

При зонировании территории парка необходимо учитывать расположение главного входа, так как каждая зона размещается в определенной зависимости от его местоположения. Так, например, зрелищные сооружения большой пропускной способности — театры, кинотеатры, цирки, поля для массовых игр — нуждаются в благоустройстве городского типа и требуют своего размещения вблизи главного входа. Детская зона также должна быть приближена к входам в парк. Зону тихого отдыха, наоборот, рекомендуется удалять от главного входа.

Система зонирования зависит от величины территории парка. В средних и крупных по величине парках (от 30 га и выше) четкое деление на зоны позволяет посетителям пользоваться всеми видами парковой работы в максимальном объеме; в малых парках (10–25 га) сохраняются только главные виды парковой деятельности. Так, например, здесь может и не быть всех спортивных мероприятий с беговой дорожкой и т. д., кроме определенного обязательного набора площадок для спортивных игр и проведения комплекса ГТО.

Озеленение подпорных стенок в Архангельском. Подмосковье

Строительство парков культуры и отдыха в каждом отдельном случае надо определять как часть застройки города, в частности не следует повторять имеющиеся в городе культурно-просветительные и другие учреждения.

Если вблизи территории парка расположены театр, клуб, стадион, лыжная станция и пр., то дублировать их в парке не следует. Так, наличие в приморском Парке Победы в Ленинграде громадного стадиона на «Стрелке» позволило внести изменения в программу физкультурной зоны и в общую композицию и планировку самого парка.

Каждая зона парковой территории имеет свои специфические планировочные и архитектурные особенности, предъявляющие определенные требования к естественным условиям территории.

Необходимо указать на большое значение для планировки отдельных зональных территорий таких факторов, как рельеф, водоемы, количество и качество зеленых насаждений.

Для наиболее правильного учета специфических требований каждой зоны, в частности природных условий, следует подробно рассмотреть данные, необходимые для правильной организации мероприятий в каждой парковой зоне.

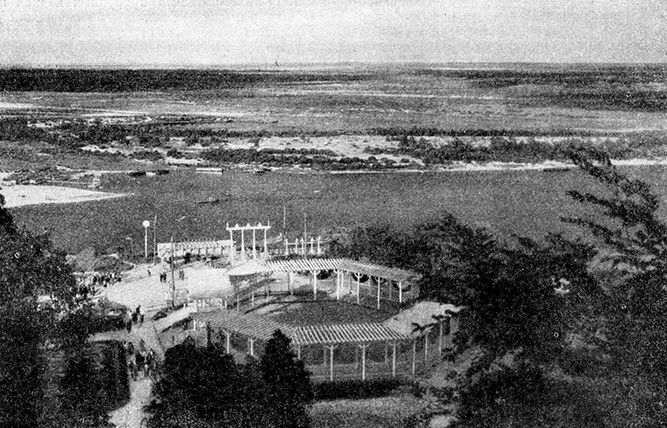

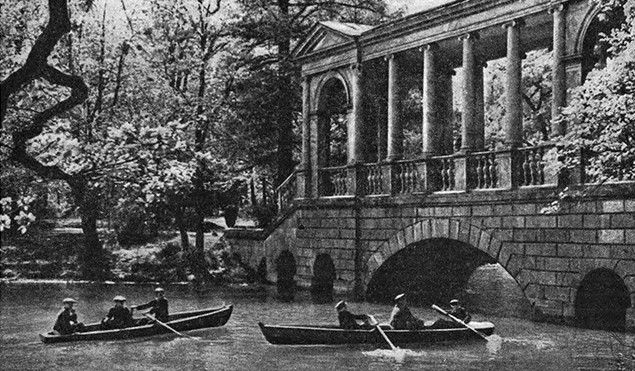

Терраса на Большом озере. Город Пушкин

Разнообразный рельеф рассматривается как положительный фактор прогулочной зоны и лесопарковой части крупных парков культуры и отдыха, однако в зонах зрелищных предприятий, физкультурной работы, танцев и аттракционов пересеченный рельеф местности нежелателен, так как затрудняет их деятельность.

Зона тихого отдыха в крупных парках по своему размеру является наибольшей; она нуждается в изоляции от шумных форм отдыха, что достигается размещением ее в наиболее отдаленной, но удобно связанной с другими зонами территории парка.

Для зоны тихого отдыха и прогулок следует отводить самую зеленую часть парка. Наличие участка с пересеченным рельефом, возвышенности, овраги, долины с естественными и искусственными водными бассейнами в виде озера, пруда, реки, а также многолетних деревьев определяет выбор территории для зоны тихого отдыха.

Для физкультурно-спортивной работы на территории парка нужно выбирать ровные площадки, по возможности не требующие вырубки деревьев (на отдельных участках могут быть использованы естественные уклоны для устройства амфитеатра или трибун стадиона). Включение достаточно крупных водных бассейнов в физкультурно-спортивную зону парка позволяет использовать их для водноспортивных занятий.

Мостик на Большом озере. Город Пушкин

По условиям физкультурной зоны преобладающими видами насаждений здесь должны быть газоны, посадки кустарников и деревьев в виде живой изгороди, особенно формованной, а также отдельными декоративными группами. Сплошное покрытие территории зоны массивами насаждений нежелательно. Высокие деревья в физкультурной зоне должны располагаться по ее границам в виде защитных (от ветра и пыли) полос или групп.

Зрелищная зона не требует особой изоляции и в частности размещения по ее границам зеленого массива; она должна быть хорошо видимой и открытой со всех сторон. Насаждения в этой зоне имеют исключительно декоративный характер.

Детскую зону следует размещать в наиболее благоприятных природных условиях, на участке с наилучшим зеленым массивом, разнообразным рельефом и небольшими водоемами (речка, ручей, прудок), которые позволяют организовать игры детей на воде.

Детская зона должна хорошо инсолироваться и быть настолько просторной, чтобы на ее территории дети могли свободно бегать и играть.

Создание различных парковых композиций (видовых площадок, водопадов, каменных горок и др.), организация оздоровительных мероприятий (купанье, солнечные ванны и др.) в значительной степени зависят от наличия благоприятных природных условий или искусства паркостроителей.

При организации зон надо учитывать, что парк работает круглый год.

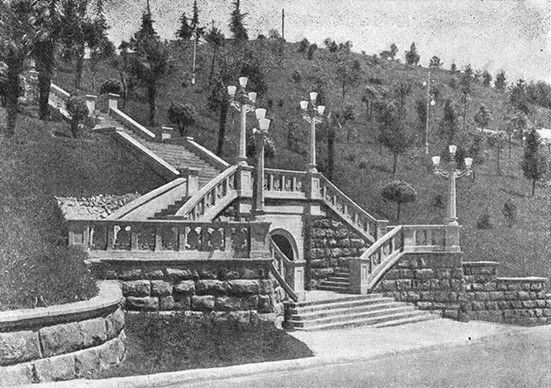

Лестница в Парке им. И.В. Сталина. Сухуми

Перечисленные ранее формы деятельности парка преимущественно относятся к летним видам отдыха. В условиях зимней работы некоторые формы отдыха видоизменяются. Чтобы создать нормальные условия для работы парка в зимнее время, нужно соответственно изменять планировку парковой территории, внося в нее новые элементы (лыжные базы, конькобежные станции и т. д.).

Следует иметь в виду, что детская зона выполняет свои функции круглый год, но в зимний период изменяется количество и состав ее посетителей и формы работы. Среди посетителей детской зоны становится меньше детей дошкольного возраста, вследствие чего уменьшается и соответствующий раздел работы.

Зимой физкультурная зона перестраивается для приема лыжников и конькобежцев. Площадки заливаются водой и превращаются в катки (каток мастеров, скоростная дорожка, каток для танцев на льду и фигурного катания, каток для начинающих). Кроме того, создается достаточно большая центральная ледяная площадь для массового катания на коньках. Это обстоятельство необходимо учитывать в планировке парка, резервируя определенную площадь, не имеющую деревьев, кустарников, постоянных цветников и газонов. Примером сезонного использования территории может служить поле массовых мероприятий: летом оно является большой открытой площадью (без деревьев и кустарников), а зимой превращается в большой каток.

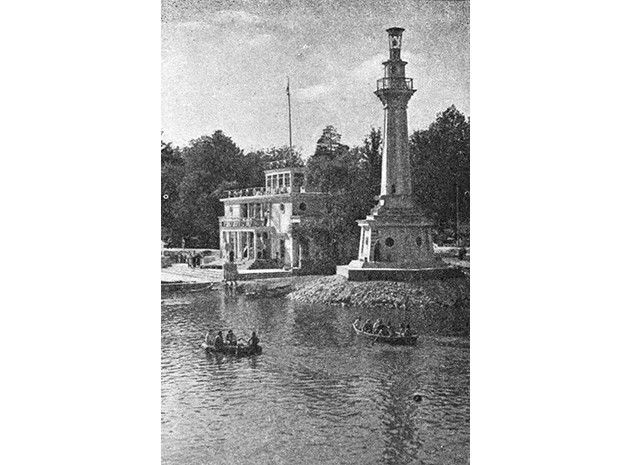

Павильон Освода в Парке культуры и отдыха им. Ф.Э. Дзержинского. Москва. Архитектор Г.Ф. Калинина

Зона тихого отдыха с густыми насаждениями должна быть использована в зимний период для лыжных прогулок. Поэтому при планировке данной зоны следует намечать направления аллей и дорожек таким образом, чтобы их можно было использовать не только во время летних прогулок, но и для прокладки по ним лыжни зимой.

Направления аллей и дорожек, кривизна их поворотов, подъемы и спуски должны соответствовать потребностям парковой работы летнего и зимнего периодов. В противном случае зеленые насаждения зоны тихого отдыха — деревья и особенно кустарники — могут быть повреждены во время лыжных занятии. Необходимо также предусмотреть для посетителей лыжной станции, обычно располагаемой в зоне тихого отдыха, возможность непосредственного входа в нее, минуя другие зоны парка. Для массового лыжного спорта, при наличии соответствующих условий, целесообразно отводить отдельную территорию парка.

Размещение сооружений в зонах

Размещение в парке каждого специального сооружения определяется его функциональным назначением и архитектурно-композиционным решением территории данной зоны, а также всего парка в целом. Основные парковые сооружения — театры, выставочные павильоны, стадионы, музеи, библиотеки, рестораны и др. — иногда могут служить главными композиционными центрами каждой зоны в отдельности и парка в целом. Но, кроме специальных сооружений, отражающих непосредственную тематику зоны, в каждой из парковых зон возводится обычно ряд сооружений декоративного характера — мостики, подпорные стенки, ограды и т. д. и небольшие здания ресторанов, кафе, беседки, киоски, справочные павильоны и т. д. Все эти сооружения не должны доминировать в общем архитектурном ансамбле парка; скорее их следует размещать так, чтобы только некоторые из них оставались элементами паркового ансамбля, а остальные были скрыты в массиве зелени.

Зеленый театр. Киев. Архитектор А.В. Власов

При распределении различных сооружений рекомендуется использовать выгодные условия рельефа, помещая их на повышенных участках, на берегах водоемов и т. д.

При проектировании парков культуры и отдыха общее зонирование парковой территории и размещение отдельных сооружений являются ответственными этапами творческой работы архитекторов, которые должны стремиться к тому, чтобы архитектура парковых сооружений и окружающая природа дополняли друг друга, создавая впечатление единого гармонического ансамбля.

Архитектурно-планировочная композиция парков

Правильная планировка территории парков культуры и отдыха обеспечивает равномерное распределение посетителей по отдельным парковым зонам. Она служит основой композиции решения парка и одновременно способствует созданию выразительности архитектурно-художественного образа парка.

Парковая композиция строится на гармоническом сочетании большого числа разнообразных природных и архитектурно-планировочных элементов и сооружений: открытых пространств (партеры, газоны, поляны и лужайки), участков насаждений (массивы, группы, солитеры), водных зеркал, магистралей и аллей, разнообразных малых архитектурных форм и парковых сооружений.

Стадион им. С.М. Кирова в приморском парке Победы. Ленинград. Архитекторы А.С.

Никольский, К.И. Кашин, Л.Г. Степанова

Гуляя по дорожкам, аллеям и площадям парка, посетитель получает общее впечатление от паркового ансамбля как произведения искусства. Поэтому планировка должна предоставить посетителям возможность ознакомиться со всеми наиболее красивыми пейзажами, декоративными устройствами и сооружениями парка.

Функциональное размещение парковых зон отдельных сооружений и зеленых насаждений следует решать комплексно, в связи с природной средой, требованиями архитектурно-художественной и планировочной организации территории парка. Для этого в процессе проектирования следует устанавливать правильные архитектурно-планировочные соотношения между всеми элементами парковой архитектуры: сооружениями, зелеными насаждениями, водными пространствами и малыми формами архитектуры. Одним из распространенных приемов парковой композиции является осевое размещение парковых сооружений и магистралей, при котором главная ось парковой композиции совмещается с главным направлением потоков посетителей. Подобное совмещение наблюдается, например, в приморском парке Победы в Ленинграде, Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве и др. Расположение сооружений и планировочных элементов может при этом быть симметричным или асимметричным в отношении главной оси в зависимости от назначения сооружений и основных площадок парка.

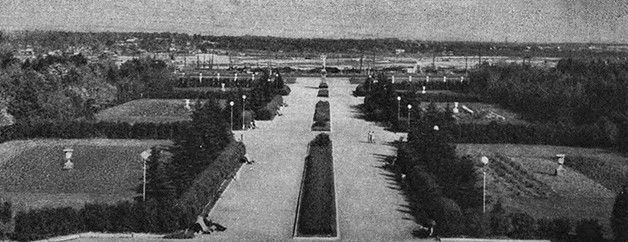

Главная аллея в парке Химкинского речного вокзала. Москва. Инженер Т.П. Шафранский

В качестве завершения основной композиционной оси обычно ставят на главной площади парка, к которой направляются основные потоки посетителей, одно самое крупное сооружение парка или комплекс сооружений. Так создается тематический центр парковой композиции, который одновременно является планировочным и архитектурным ядром парка.

Организующими элементами композиции парка может быть площадь, капитальное сооружение или главная аллея. Так, например, центром композиции партерной части Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького в Москве является площадь, используемая летом как поле для массовых мероприятий, а зимой как центральный каток.

В ряде случаев капитальное парковое сооружение может занять доминирующее положение в композиции парка даже при асимметричном расположении его по отношению к главной магистрали парка. Примером решения может служить приморский парк Победы в Ленинграде, в котором главным организующим центром парковой композиции является стадион имени С. М. Кирова.

Для небольших парков районного значения, а также для парков при культурных учреждениях (клубах, дворцах культуры) система построения паркового центра с доминирующей ролью одного сооружения вполне закономерна. Примером решения такой композиции является парк при Химкинском речном вокзале в Москве.

Главным элементом центра парка может также иногда служить скульптурная композиция или фонтан в сочетании с цветочными партерами. Так, в центре главной площади парка на территории Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 1939/40 г. в Москве был поставлен величественный монумент И. В. Сталина.

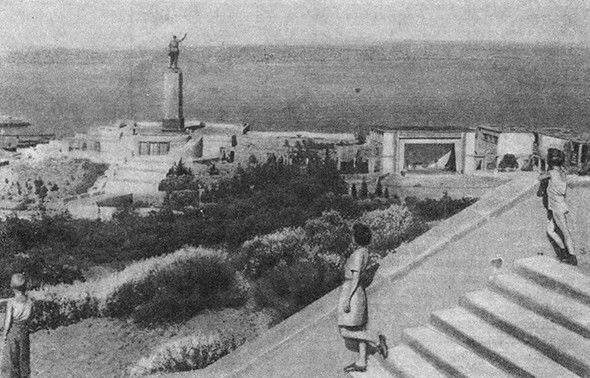

Панорама из Нагорного парка культуры и отдыха имени С.М. Кирова. Баку

Характерные природные условия некоторых парков, их живописный рельеф, расположение у моря, наличие реки, пруда или искусственного водоема при правильном использовании оказывают значительное влияние на всю композицию парковой территории.

В качестве примера можно также привести планировку парков в Умани, Ташкенте (парк у Комсомольского озера) и ряде других городов, в которых главными элементами парковой композиции являются крупные водоемы.

Архитектурно-планировочная композиция парков может также строиться на выделении нескольких парковых центров, один из которых является основным. Второстепенные парковые центры создаются на территориях отдельных зон в системе внутренней планировки зоны или сектора. В этих случаях необходимо осуществлять подчинение второстепенных центров главному.

Следует учитывать, что композиционное решение парка с выделением одного центра удобно для небольших парков.

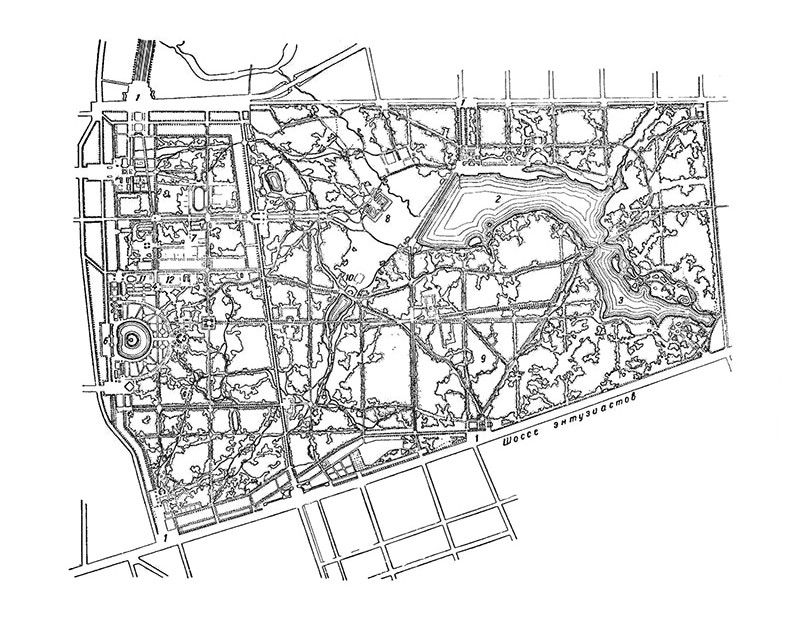

Многоцентровая композиция характерна для больших общегородских или районных парков культуры и отдыха, в которых, как правило, размешают несколько самостоятельных крупных сооружений (стадион, театр и т. д.) и для загородных лесопарков, территории которых имеют сложную конфигурацию. Многоцентровая композиция правомерна также при наличии сложного рельефа местности, больших водоемов (озера, реки) или крупных и хорошего качества массивов зеленых насаждений, которые расчленяют территорию на отдельные части, а также при очень больших размерах парков — в несколько сот га, в которых отдельные участки территории чрезвычайно разнообразны по своим природным качествам и изолированы друг от друга. Примером подобной композиции является парк культуры и отдыха имени Сталина в Москве, где в зонах тихого отдыха, политико-массовых мероприятий и других образовались отдельные парковые центры, размещенные в массивах крупных и разнообразных насаждений.

Проект реконструкции районного парка культуры и отдыха «Красная Пресня» в Москве. Архитектор Ю.С. Гриневицкий. 1949 год

Как на пример композиционного решения парка с двумя центрами можно указать на парк Победы Московского района Ленинграда, в котором входная часть организована декоративным партером с рядом прудов, а главным композиционным и планировочным элементом завершающей части парка служит стадион, одновременно являющийся ведущим сооружением всей композиции парка.

Многоцентровая композиция в крупных парках дает возможность постепенного освоения парковой территории при сохранении ранее сложившейся планировочной системы на уже освоенных частях, как это имеет место в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве.

Так как композиция парка воспринимается посетителями в процессе движения по его территории, организующие центры парковой композиции размещаются в определенной последовательности. Наибольшее распространение получили две системы последовательного чередования парковых центров: концентрическая, когда главный парковый центр окружен рядом соподчиненных центров, размещаемых по периферии, и линейно-последовательная, при которой главный центр и подчиненные центры размещены в одном направлении.

Применение концентрической системы расположения парковых центров целесообразно при наличии компактной территории парка.

Проект реконструкции районного парка культуры и отдыха в Лефортове. Москва. Архитекторы М.П. Коржев, М.И. Прохорова. 1938 год

Линейно-последовательная система может применяться в случае протяженной конфигурации парковой территории, расположенной по берегам рек, озер и т. д. По этой системе, например, решена композиция парка в Магнитогорске, расположенного на берегу озера, а также Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького в Москве (включая территорию Ленинских гор), размещенного вдоль берега Москвы-реки.

Кроме этих основных парковых систем, могут применяться также различные смешанные системы.

Одним из важнейших элементов построения парковых ансамблей являются зеленые насаждения, которые (путем соответствующего подбора и сочетания их) создают те или иные пространственные композиции — так называемые парковые пейзажи. Последние бывают двух основных типов: замкнутые и открытые (имеются еще пейзажи промежуточного характера).

Система чередования парковых пейзажей и их характер определяются рядом факторов, из которых ведущими являются: а) природные условия территории; б) общая архитектурная композиция парка; в) тип пейзажа и его декоративная роль в архитектуре всего паркового ансамбля; г) тематическое назначение пейзажа, т. е. его принадлежность к той или иной зоне (для какого вида отдыха он предназначается).

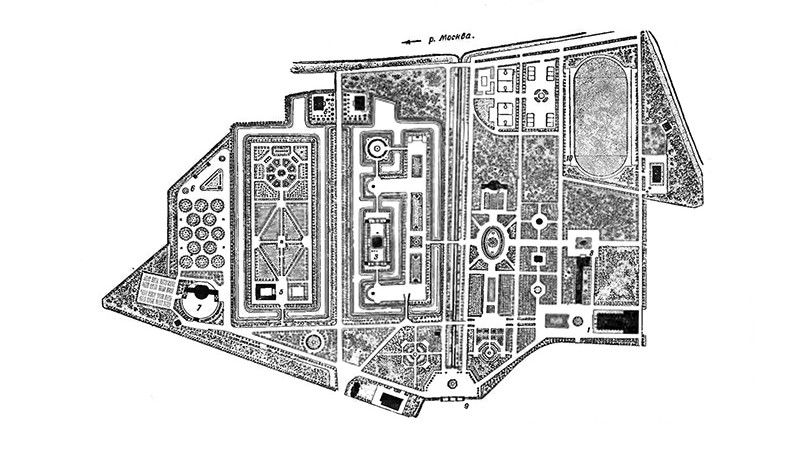

Проект реконструкции Парка культуры и отдыха им. И.В. Сталина. Москва. Архитекторы М.П.

Коржев, М.И. Прохорова. 1940 год

Художественный образ парка не может рассматриваться как нечто застывшее, стационарное, поскольку основными средствами композиции парка являются зеленые насаждения, которые с течением времени изменяются. Поэтому при архитектурно-планировочной композиции парков должно учитываться развитие парка во времени, в течение ряда лет. Особо важное значение в свете этого приобретает правильное решение вопросов очередности строительства парка.

Полноценные и развитые зеленые насаждения появляются в парке лишь через несколько лет, но население для которого создается парк, должно пользоваться ими немедленно после строительства парка в период первой очереди его освоения. Поэтому при проектировании необходимо так разработать все вопросы планировочного решения и парковой композиции, чтобы первая очередь освоения определяла и подсказывала дальнейшее развитие парка и в то же время составляла вполне закономерную часть целостной композиции парка, а не случайный ее фрагмент. В отдельных случаях для первой очереди освоения следует применять временные приемы оформления свободных участков парка, в частности производить дополнительную посадку цветов, загущенную посадку деревьев, выбирать ассортимент быстро растущих пород и т. д.

Наличие на территории парка существующих массивов зеленых насаждений влияет на выбор мест для первоочередных мероприятий парковой работы в период начала освоения парка и ускоряет его освоение. На тех участках, которые по ряду причин не входят в первую очередь освоения территории парка, в первые годы строительства следует осуществлять посадку деревьев основных пород, с тем чтобы за годы строительства и освоения первой очереди здесь уже поднялись насаждения будущего парка. При подобных посадках нужно предусматривать места будущих площадей, магистральных аллей и сооружений.

Имеются приемы, помогающие использовать территорию отдельных участков парка, временно не выполняющих своего прямого назначения; к ним относятся: устройство газонов и полян на местах будущих площадей и зданий, разбивка цветников на местах будущих фонтанов или павильонов, сооружение временных беседок «или деревянных трельяжей на месте будущих капитальных зданий.

Таким образом, при разработке проекта планировки и зонирования парковой территории и при размещении всех парковых сооружений и зеленых насаждений архитектору следует с самого начала тщательно продумать будущий архитектурно-художественный образ всего парка в целом, рассматривая первую очередь освоения парковой территории, как неотъемлемую часть будущего паркового ансамбля.

Источник: tatlin.ru

О региональной проблематике в области ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства

Целью настоящей статьи является анализ положения в области ландшафтного проектирования и садово-паркового строительства, содержания зелёных насаждений (проблемы частично освещены на примере Южного берега Крыма – МДЦ «Артек»). Были поставлены задачи по рассмотрению вопросов, связанных с пониманием значения ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства в историческом и современном контексте; использование нормативных и законодательных документов и материалов; а также в постановке вопросов по оснащению предприятий организаций профессиональными кадрами. Для рассмотрения поставленных вопросов используется аналитический метод.

Исторический контекст. В 1961 г. Международной организацией труда при ООН узаконены три самостоятельных профессии: архитектор, градостроитель-планировщик и ландшафтный архитектор. В декабре 1961 г. при Союзе архитекторов СССР было проведено совещание специалистов в области садово-паркового искусства, озеленения городов, ландшафтной архитектуры, где выступили крупные специалисты, связанные с проектированием, организацией ландшафта городов, приёмам композиции зелёных насаждений, особенностям восстановления исторических парков.

На основе материалов этого совещания был составлен сборник, вышедший в 1963 г. (под редакцией профессора МАРХИ Л.С. Залесской) под названием «Ландшафтная архитектура», в котором были опубликованы материалы совещания в виде статей по актуальным вопросам ландшафтной архитектуры [1]. В докладах был затронут вопрос о смысле и задачах профессии, какими знаниями, умениями и навыками должен обладать специалист в данной области. На совещании эти слова прозвучали в докладе (практиковавшего в СССР) ландшафтного архитектора Льва Ефимовича Розенберга. Специалисты в области ландшафтной архитектуры, это специалисты особого профиля, призванные решать сложные вопросы открытых общественных пространств для их использования на благо и радость человека [1, 2].

Поэтому как это ни парадоксально, но всё сказанное нашими выдающимися специалистами в области градостроительства, архитектуры и ландшафтной архитектуры на совещании 1961 г. очень актуально в настоящее время для подавляющего большинства регионов страны.

В современном понимании ландшафтная архитектура – органическая часть градостроительства, связанная с оптимизацией экологически благоприятной, эстетически выразительной среды, создания озеленённых территорий в виде парков и садов, скверов и бульваров для комфортного проживания человека в населённых местах [3]. Однако данная профессия в регионах, в городах, административных, коммунальных и архитектурных органах понимается превратно.

В целом ряде случаев в регионах и провинциальных городах России наблюдается общее непонимание значения и роли ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства. По современным градостроительным представлениям значение ландшафтной архитектуры проявляется в полной мере при разработке генеральных планов развития городов на уровнях территориального планирования и проектирования, предусматривающих организацию эффективных систем озеленённых и природных пространств, способствующих оптимизации санитарно-гигиенических условий для проживания населения. При этом требуется разработка научно-обоснованных рекомендаций по максимальному использованию природных особенностей местности во взаимной увязке со всеми планировочными элементами городской застройки [4, 5].

Большую актуальность приобретает решение задач ландшафтной архитектуры в связи с охраной и рациональным использованием природных богатств, сохранением исторических природных ландшафтов в масштабе всей страны [3, 6, 7]. В этом отношении, особое внимание уделяется в работах крупного специалиста в данной области Ю.А.Веденина, который считает, что «…сегодня перед лицами, ответственными за сохранение и развитие исторического города или сельской местности как особого типа культурного ландшафта, встает архисложная задача: с одной стороны, сберечь историко-культурные и природные ценности этого места, а с другой, создать нормальные, соответствующие современным требованиям условия жизни для местного сообщества…».

В настоящее время не только сельская местность, но и город начинают рассматриваться как культурный ландшафт, природные объекты и комплексы которого (гидрографическая сеть, растительность, разнообразные формы рельефа) требуют сохранения и бережного отношения [6, 7].

За советский период было накоплено много знаний, разработаны и выпущены необходимые нормативы и законодательные документы по проектированию, строительству и содержанию объектов. Огромную роль в этом отношении сыграли учёные Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова и Сектора озеленения городов и филиалов [8, 9], Главного ботанического сада РАН, научно-исследовательские проектных институтов городов Москвы, Ростова, Киева, Минска.

К 70-м годам в крупных городах СССР были созданы оптимальные структуры специализированных предприятий по строительству и уходу за зелёными насаждениями на объектах «Горзеленстрой», Управления благоустройства, лесопаркового хозяйства, районные тресты по уходу за насаждениями, управления по механизации, по реконструкции/реставрации объектов садово-паркового искусства.

Крупные работы по реконструкции и реставрации исторических памятников садово-паркового искусства проведены в 70-е годы XX века в Ленинграде. В целом имелся достаточно высокий уровень развития ландшафтной архитектуры и инженерных вопросов садово-паркового и ландшафтного строительства.

В сферу творческой деятельности в области ландшафтной архитектуры входила прежде всего объёмно-пространственная организация открытых общественных пространств города и его элементов в виде архитектурно-ландшафтных объектов (объектов ландшафтной архитектуры) — парков, садов, бульваров, скверов на площадях, улиц и магистралей, набережных, территорий памятников и объектов культурного наследия.

Однако после развала Советского Союза сложившаяся система зеленых насаждений в городах страны осталась практически без ухода, так как она требовала больших финансовых дотаций со стороны государства. Каждый регион выживал как мог, а специалисты были востребованы только в области ландшафтного дизайна.

В последние годы ситуация стала меняться: в крупных городах Российской Федерации таких, как Москва, Санкт-Петербург, Казань были достигнуты определённые успехи в создании современных объектов ландшафтной архитектуры. Но в тоже время в регионах, в целом ряде провинциальных городов обнаруживаются серьёзные проблемы: имеют место нарушения в условиях проведения работ по безграмотному проектированию, строительству и содержанию зелёных насаждений. Часто наблюдается подход по принципу: посадить как можно больше деревьев-саженцев на любой городской территории (естественно, с нарушением плотности посадок и композиции), без всякого проекта и учёта окружающей среды. И такой подход приводит к преждевременной гибели растительности и к деградации самих ландшафтных объектов.

В настоящее время большой проблемой является квалифицированный уход за зелёными насаждениями, газонами и цветников на объектах. Практически везде в регионах забыли, что необходимо своевременное проведение подкормок, орошение корневых систем растений, формирование и правильная обрезки крон деревьев, проведение текущих и капитальных ремонтов на объектах, др. Хотя именно перечисленный комплекс мероприятий способствует сохранению жизнеспособности растений в городской, порой очень агрессивной среде.

Деревья, кустарники – это живые организмы, у которых в городских условиях срок жизни становится значительно короче: они стареют, болеют, умирают. Древесные растения в городах нуждаются в планомерном научно-обоснованном уходе и охране. Для подтверждения перечисленных проблем можно обратить внимание на уродливую обрезку деревьев на городских улицах.

К тому же теперь в городах отсутствуют основные производственные базы – питомники по выпуску декоративных устойчивых растений, «заводы» по подготовке растительной земли, как основного субстрата для произрастания растений, предприятия по изготовлению изделий для специальных дорожных покрытий, оборудования, малых архитектурных форм. А без материального обеспечения сама отрасль ландшафтной архитектуры обречена.

В регионах местные власти, подразделения и управления коммунального хозяйства в структуре административных органов городов пренебрегают существующими правилами и нормами, технологиями и агротехническими приёмами создания зелёных насаждений на городских объектах. Например, посадочные места (то есть ямы) для крупномерных деревьев, особенно на городских улицах, чрезвычайно уменьшены по размеру, в результате этого растения оказываются в жестких условиях выживания.

Очень часто грубые ошибки допускаются при работе строительных организаций (комплексов) в городах, требующие массовую вырубку ценных деревьев, засыпку речек, заключение ручьёв в трубы, т.е., разрушение ценных природных комплексов. В результате происходят потери городских озеленённых и природных территорий, часть которых бывает продана или захвачена под строительство.

Все это приводит к обеднению «зелёного фонда» города, к нарушению баланса озеленённых и природных территорий, что в принципе отрицательно влияет на экологическое состояние городской среды. Из-за экономии земли и отведения под многоэтажное строительство озелененные городские территории безжалостно урезаются, или им отводится незначительная роль. В целом происходит нарушение общих градостроительных принципов формирования систем озеленения городов вопреки установленным нормативам архитекторами-градостроителями. Указанный факт стал общей проблемой целого ряда регионов и провинциальных городов страны.

Кроме того, в администрациях многих регионов и провинциальных городов, в их хозяйственных структурах функции по практическому благоустройству и озеленению выполняют коммунальщики-хозяйственники, которые не владеют базовыми знаниями в области садово-паркового и ландшафтного строительства.

Следует отметить, что у местных органов комфорт городской среды воспринимается примитивно: положить новое плиточное мощение (с нарушением технологии), поставить новые «красивые» скамьи, урны и «побольше фонарей». Такие работы могут выполнить рабочие строительных организаций. Кроме того, сейчас везде доступен посадочный материал: цветы, деревья, кустарники, а значит посадить их не составит никакого труда. Огромное количество книги по ландшафтному дизайну, ролики в интернете, получение платного диплома «ландшафтного дизайнера» за пару месяцев обучения, все это производит впечатление легкой доступности профессии и обесценивает ее…

В настоящее время у местных властей отсутствуют какие-либо сведения о наличии и существовании профессиональных стандартов по таким важным направлениям, как «ландшафтная архитектура», «специалист по благоустройству и озеленению территорий» [10, 11], хотя такие стандарты профессий приняты на законодательном уровне. В них прописаны основные правила и требования к профессиям, трудовые функции, выполняемые специалистами в соответствии с изложенными в них обязанностями на основании необходимых знаний, умений и навыков.

Тогда как создание полноценных озеленённых территорий в городах в виде садов и парков возможно только при наличии кадров грамотных специалистов по ландшафтной архитектуре, благоустройству и озеленению территорий. В регионах выросло целое поколение руководящего состава и молодежи, которые не знают и не понимают, что к проектированию, строительству содержанию, реконструкции озелененных территорий необходим грамотный профессиональный подход.

Казалось бы, опираясь на профессиональные стандарты на местах можно вводить в штатное расписание специальных подразделений соответствующие должности специалистов. В проектные организации – должность «ландшафтный архитектор», в производственные подразделения – «специалист по благоустройству и озеленению». Однако во многих случаях специалисты таких профессий в регионах вообще не востребованы. Хотя в регионах, в провинциальных городах имеется большое количество морально устаревших парков и садов, скверов и бульваров, объектов культурного наследия, остро нуждающихся в их реконструкции. Невостребованность специалистов-ландшафтников напрямую связана с нежеланием понимания значимости данной профессии.

Обучение по направлению «ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство» в нашей стране проводится в старейших вузах: в Российском Лесотехническом университете (бывшая Российская Ленинградская Лесотехническая академия), в Мытищинском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана (бывший Московский Лесотехнический институт), в Российском государственном аграрном университете – МСХА имени К.А.Тимирязева.

В нашей стране известны школы такой подготовки в университетах Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Орла, Воронежа, Брянска. Обучение специалистов в указанных университетах проводятся в соответствии с Федеральными образовательными стандартами (ФГОС-3++) на основании Учебных планов и рабочих программ по направлениям «ландшафтная архитектура» [11]. Действующие специальности оснащены целым рядом учебников и учебно-методических пособий, монографических работ по ландшафтной архитектуре и садово-парковому строительству.

Кроме того, в производстве необходимы техники-производственники (прорабы, мастера). Подготовка таких специалистов ведётся в целом ряде колледжей (бывших техникумов) Москвы и Санкт-Петербурга и в некоторых других городах, где обучение осуществляется в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, на основании специальных учебных планов по специальности «садово-парковое и ландшафтное строительство» [10].

Таким образом, коммунальные органы, проектные фирмы, предприятия по благоустройству города должны и могут быть оснащены профессиональными кадрами, в полном смысле этого слова.

У нас есть положительные примеры: в ряде проектных и строительных организациях Москвы на основании «Единого квалификационного справочника должностей рабочих, руководителей, занятых на предприятиях, конструкторских и проектных организациях» (ЕКСД от 09.04.2018г.) разработаны специальные инструкции по введению в штатное расписание кадров специалистов – «ландшафтный архитектор», «инженер (мастер, прораб, руководитель отдела) по благоустройству [12]. Укомплектованность такими кадрами позволит профессионально решать вопросы проектирования и садово-паркового и ландшафтного строительства, что во многом способствует повышению комфортности среды, эстетической выразительности и качества при создании архитектурно-ландшафтных объектов [13, 14, 15, 16].

Результаты анализа и обсуждение

По исследуемой теме очень показательная ситуация сложилась в известном Международном Детском Центре «Артек». В своё время на территории комплекса Артек было организовано специальное Управление по формированию ландшафта территории лагеря и его исторических садов.

Ведущим Главным ландшафтным архитектором был назначен выдающийся специалист Крыма Анатолий Анатольевич Анненков. Автору этой статьи выпала большая честь поработать под руководством А.А. Анненкова три года главным инженером Управления по содержанию и развитию курорта Артек, и в частности по восстановлению целого ряда исторических ландшафтных парков данной территории. Под руководством А.А.Анненкова на территории парков-памятников проводились работы по инвентаризации и выявлению старовозрастных ценных деревьев [17]. Разработана концепция по восстановлению и обогащению ландшафта исторических территорий.

Но в начале 2019 года в Артеке сменилось руководство: пришёл молодой краснодарский чиновник-менеджер, который решил, что исторические территории Артека являются неухоженными, рабочих много, а парки некрасивые… Значит, в лагере работают неграмотные специалисты, которых надо срочно отправить в командировку в г. Краснодар и в Белоруссию, чтобы все «увидели» какими должны быть современные парки и какими современными технологиями ухода надо пользоваться на территории лагеря «Артек»…

Руководитель организации даже не понимает, какая разница между равнинным рельефом и горным, какая разница между современным парком и парком-памятником с историческим ландшафтом возрастом более 100 лет? А то, что Южный берег Крыма – сейсмическая зона с активными оползневыми процессами, требующая особого внимания, это отдельная тема… Кроме того, полуостров Крым, это не только здравница, но уникальный природный регион с большим культурным наследием страны, но разве это важно для присланного чиновника.

А Крым – это жемчужина, требующая чрезвычайно бережного и грамотного подхода, и самое главное, понимания и сохранения сложившихся природно-культурных комплексов, их экосистем. Но у приезжих чиновников-менеджеров взгляды несколько иные. им не до ландшафтной архитектуры, садово-паркового строительства и культурного наследия….

И через 4 месяца новое руководство Артека объявило ведущему ландшафтному архитектору Крыма Анненкову А.А. (с 50-летним практическим стажем!), что толку от него нет никакого! И летом 2019 Анатолию Анатольевичу — пришлось уволиться, а само Управление было ликвидировано 25 февраля 2020 года….

Встает вопрос: почему современный менеджер по руководству, ничего не смыслящий в ландшафтной архитектуре, легко противопоставляет своё мнение профессионалу, выдающемуся специалисту, Мастеру, создавшему уникальные объекты, такие как: парк санатория «Айвазовское» в Партените (2001-2009 гг.) [18]; парк государственной резиденции в Форосе; парк санатория «Крым»; озеленение госдачи М. Горбачёва «Заря» (1989 г.); парк «Монтедор» в Никитском ботаническом саду, «Зимний сад» на ВДНХ г. Киева (1963 г.).

Сложившаяся ситуация заставляет задуматься: почему происходят такие вещи? Произошли «кардинальные сдвиги в профессии» или она совершенно обесценилась в головах чиновников-менеджеров? Почему не вызывают достойного внимания природная среда, ландшафтные особенности местности, история территории. Почему современное озеленение сводится к созданию газонов с «натыканными» в них деревьями и цветниками.

Приведем еще один очень типичный пример. В Артеке генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком работает компания ООО «СГМ», очень крупная строительная компания, которая построила «Крымский мост». Общая площадь Артека 218 га горных ландшафтов, из них 70 га – занимают парки-памятники, как особо охраняемые природные территории регионального значения. А в компании ООО «СГМ», ни у проектировщиков, ни у строителей в штатном расписании нет ни одного специалиста по ландшафтной архитектуре и садово-парковому строительству! И это при проектировании важнейших охранных объектов лагеря под реконструкцию и капитальный ремонт.

При работе с насаждениями Артека серьёзные вопросы предъявляются к использованию правовой и законодательной документации, относительно благоустройства и озеленения, а к оценке ландшафтного наследия. Нормативы и регламенты, технические условия, разработанные в советское время, по существу, забываются, или превратно, с нарушениями, используются. Хотя о них написано много, выпущены в свет научно-обоснованные рекомендации по благоустройству и озеленению, по охране и реконструкции памятников культурного наследия [19].

В настоящее время ведётся активная общественная пропаганда данной профессии. При Союзе Архитекторов России (САР) ежегодно обсуждаются проблемы и практические работы в рамках всероссийского конкурса «Национальная премия» в области ландшафтной архитектуры. Большую роль, при этом, играет Ассоциация Ландшафтных Архитекторов России (АЛАРОС, президент Т.И.Вольфтруб) с объединениями в Москве и С. Петербурге. А в соответствии с разделом Устава Ассоциации такие отделения уже действуют в Красноярском крае, Иркутской и Ростовской областях. То есть, общественная пропаганда профессии и текущая работа идут полным ходом.

Следует отметить, что на российском законодательном уровне возникают ряд как положительных, так и отрицательных изменений и дополнений. Анализ документов показал, что в современных Строительных Правилах по планировке и застройке населённых мест («СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*») введена глава «Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых территорий» [20].

Казалось бы, появилось правильное дополнение, но при этом отсутствует важное обозначение главы, связанное с самим понятием: «ландшафтная архитектура». В то время, как в старом СНиП 2.07.01-89*, глава носит название (в п., 4.) «Ландшафтно-рекреационная территория. Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство. Зоны отдыха и курортные зоны».

Правда, в новом СП даются в приложениях основные понятия и термины. Но основного понятия профессии «Ландшафтная архитектура» не даётся. Но ведь, в озеленённые и природные территории городов включаются объекты ландшафтной архитектуры – парки, сады, бульвары, скверы, и др. Законодательный уровень, на котором бы базировались «ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство» отсутствует [9, 10, 20].

Правовая документация, регламентирующая садово-парковое строительство на объектах общего пользования в населённых местах, сводится к такому единственному документу как: «Свод правил благоустройства территорий» (актуальная редакция СНиПа III-10-75 «Правила строительства и приёмки работ; СП 82.13330.2016 г). Благоустройство территории». Этот документ был актуальной редакцией СНиПа III-К.2-67 «Озеленение. Правила производства и приемки работ».

Однако при анализе этих документов в глаза бросается, что с каждой редакцией объём требований благоустройству и озеленению уменьшается, понятия изменяются от конкретных к более расплывчатым, требования к приёмке объектов зелёного строительства становятся все мягче. То есть любой проектировщик или строитель теоретически может сказать, что этот документ носит рекомендательный характер и не обязателен к исполнению. Отсюда – неграмотные подходы не только к созданию объектов ландшафтной архитектуры, но и к их содержанию (как, например, в Артеке).

Выводы

Таким образом, на местах, в регионах и провинциальных городах, в архитектурных органах и управлениях не обращается внимание на целый ряд обязательных к исполнению правил, норм и документов, которые попали в перечень обязательных к исполнению документов:

1.«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)», в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 82.13330.2016 (Постановление Правительства Российской Федерации №1521 от 26 декабря 2014).

Источник: apni.ru

ландшафтное проектирование парков

Ландшафтное проектирование многофункциональных парков

Процесс ландшафтного проектирования многофункционального парка неразрывно связан с природными условиями, генеральным планом развития, города, диктующим характер его общей пространственной концепции, основой для которой служит взаимодействие элементов архитектуры и ландшафтного дизайна. Образное решение ландшафтного проектирования одних парков основано на сочетании и выявлении основных черт существующего ландшафтного дизайна, других – существенно отличается от исходных данных, особенно при строительстве парка на неудобных, нарушенных территориях. На основании ландшафтно-генетических признаков территории, с учетом градостроительного значения (городской, районный парк), величины парка выявляются закономерности построения планировочной композиции ландшафтного дизайна, озеленения и благоустройства территорий.

Основными природными компонентами садово-паркового ландшафтного дизайна парка являются рельеф, водоемы, растительность.

Рельеф. Рельеф территории парка создает основу архитектуры и пейзажа ландшафтного дизайна, делит пространство, замыкая или раскрывая его, обеспечивает создание живописных планов, видовых перспектив. При ландшафтном проектировании парков следует учитывать особенности местности:

— наличие террас и мелких контуров рельефа ландшафта;

— неоднородность геологических и гидрологических условий;

— разнотипность почв, рельефа и растительности.

Пересеченный рельеф ландшафта усложняет и удорожает строительство сооружений и площадей, требующих ровной поверхности и устойчивых грунтов, поэтому преимущественно используется для организации прогулочных форм отдыха. Парки проектируют и создают как на равнинном, так и на сложном рельефе. Особое место при ландшафтном проектировании занимают парки на нарушенных территориях. При ландшафтном проектирование и создании парков на равнинном рельефе используются малозаметные неровности земной поверхности, небольшие всхолмления, замкнутые понижения, которые компонуются на ритме горизонтальных плоскостей, на усилении перепадов поверхностей, с включением водоема, нарушающего однообразие земной поверхности.

При ландшафтном проектировании парков большую роль играет подчеркивание иллюзорного восприятия форм микрорельефа путем насыпи или выемки грунта методами вертикальной планировки (геопластики). Например, водоемы проектируются в выемках, понижениях; деревья и кустарники, сооружения – в насыпях, на искусственных возвышениях рельефа. Можно намеренно усложнить трассы дорог, создать многоплановость панорам из разновысотных кулис зеленых насаждений.

При ландшафтном проектировании парков в сложных условиях следует использовать естественные формы рельефа: склоны и надпойменные террасы, гористые участки (территории), горные долины, овражные территории. Для усиления выразительности парковых пейзажей следует продумать ступенчатую ландшафтную композицию системы террас. Верхние террасы можно расположить широкими перспективами, нижние – более ограниченными видами. Сооружения можно разместить на широких террасах, а крутые участки склонов – оставить свободными от застройки.

Для горных участков характерно спиральное развитие ландшафтной композиции, ее постепенное раскрытие на окружающие ландшафтные дизайны территорий. Вершина горы используется как видовая терраса с площадкой для сооружения. Парковый пейзаж горной долины формируется как продольная ось композиции ландшафта и строится с учетом визуального воздействия горных склонов, членения пространства на зоны, использования инсолируемых склонов для устройства мест отдыха.

На овражной территории необходимо разрабатывать большую или малую визуальную ось, зависящую от формы оврага. Формы оврага диктуют преобладание замкнутых ландшафтных композиций. При этом приемлема и эффективна организация верхних видовых точек на бровках и может быть выразителен выход из заниженной части парка.

В зависимости от общей планировочной системы обработка склонов оврагов осуществляется путем сглаживания бугров, засыпки впадин, закрепления откосов травами и посадкой кустарников. При большой высоте откос можно разделять на уступы с использованием террас, подпорных стен, оформленных гротами, каскадами, естественным камнем, лианами; лестниц связывающих террасы между собой.

Характер дорожно-тропиночной сети на рельефе зависит от степени изрезанности, его расчлененности, оправдывающего крутые повороты дорог. При трассировке дорог следует допускать наибольшие продольные уклоны (до 60 %). В этих случаях следует предусматривать устройство лестниц. Прямые подъемы при уклонах 10…15% обычно следует заменить на диагональные.

Дороги типа «серпантин» с диагональными направлениями устраивают на крутых склонах. При ландшафтном проектировании на территориях, расположенных на холмистой местности, склонах гор, в оврагах, можно использовать прием создания каменистых садов регулярной или пейзажной планировки ландшафтного дизайна, включающих в себя водоем, ручей. Ландшафтная композиция такого сада определяется его функцией, рельефом, подбором растений, камней.

Водоемы. Водные поверхности в парках могут быть представлены водоемами и водными устройствами как естественного, так и искусственного происхождения. Вода эффективно используется как средство оздоровления природной среды, эстетического обогащения ландшафтного дизайна территорий и создания полноценных мест отдыха. Значительные по величине водоемы (естественного или искусственного происхождения) являются композиционным центром ландшафтного дизайна, своеобразным «экологическим ядром» парка, влияющим на ландшафтно-планировочное решение в целом. Анализ планировки ряда городских многофункциональных парков России, Украины и других стран позволяет выделить следующие типы парков по характеру и размещению водоемов, площади водной поверхности:

— прибрежные ландшафтные парки – парковая территория примыкает к водоему (море, озеро, река, водохранилище). Они подразделяются на три подтипа: материковые, полуостровные и островные (один-два острова и более);

— ландшафтные парки с крупными по размерам водоемами – площадь водной поверхности составляет более 30% по отношению к общей территории парка. Наличие больших водных поверхностей способствует созданию спортивных парков, которые иногда рассматривают как гидропарки;

— ландшафтные парки со средними по размерам водоемами (водохранилище, озеро, река) – площадь водных поверхностей составляет 15…30%;

— ландшафтные парки с малыми по размерам водоемами (ручей, пруд, озеро, водное устройство) – площадь водных поверхностей составляет до 15%.

Водные поверхности, включенные в парковые территории, обосновывают ландшафтную композицию пейзажей, размещение сооружений и трассировку дорог. К водоемам относятся реки, каналы, водохранилища, пруды; к водным устройствам – бассейны, фонтаны, быстротоки, водопады.

Парковые водоемы, как естественные, так и искусственные, можно классифицировать следующим образом:

— по величине – на большие (главные реки, реки 1-11 порядка, озера, водохранилища площадью более 100 га); средние (реки 111 порядка, водохранилища и пруды площадью 10…100 га); малые (реки 1V порядка, ручьи, озера, пруды площадью менее 10 га);

— по глубине – на глубокие (более 3 м); средней глубины (1…3 м); мелкие (до 1 м);

— по протяженности – на протяженные (реки, каналы); компактные (озера, водохранилища, пруды, бассейны).

Различают также текучие (реки, ручьи, каналы) и стоячие (озера, водохранилища, пруды) водоемы.

При ландшафтном проектировании парков на пойменных территориях следует учитывать ширину поймы (она должна быть не менее 400 м). При этом необходимо выделить заторфованные участки. Допускается затопление парковых зеленых насаждений один раз в 10 лет (10% вероятности) и затопление капитальных объектов паводками один раз в 100 лет (1% вероятности). При ландшафтном проектировании парков в поймах рек возможны следующие варианты инженерной подготовки территории:

— частичная подсыпка пляжей и площадок под здания;

— устройство польдеров с самотечным сбросом вод в нижние части водохранилища;

— сплошная или частичная подсыпка территории, обвалование, осушение, а также создание новых акваторий и искусственных форм рельефа.

При ландшафтном проектировании водоемов в парках следует учитывать, что различное состояние воды влияет на настроение у человека. Движущаяся вода (водопад, каскад, река) вызывает у человека ощущение бодрости, радости. Вода замкнутого водоема (пруда, бассейна), ее отражающее водное зеркало, способствует мечтательности, спокойствию.

Быстрота течения, направление русла рек определяются рельефом, слагаемыми породами (например, бурная шумящая горная река или спокойное течение, плавные изгибы равнинных рек). Бегущие в парке среди россыпи камней, трав, деревьев ручьи очень эффектны (они сверкают на солнце, журчат). Фонтаны в парках создают обстановку парадности, завершенности композиции ландшафтного дизайна.

При ландшафтном проектировании парков на берегу морей и озер следует учитывать ориентацию водного пространства на оси аллей, трассируя эспланады и набережные. С видовых площадок, террас следует открывать водные поверхности с развернутой панорамой противоположного берега, русла реки с меняющимися картинами берегов.

При искусственном обводнении парка для создания водоемов целесообразно использовать овраги, балки, выработанные карьеры, естественные понижения рельефа, заболоченные участки. Такие формы земной поверхности наполняются водой:

— малых рек и водотоков путем их перегораживания;

— крупных рек, озер и водохранилищ путем отвода воды;

— выходящих на поверхность и высоко стоящих грунтовых вод путем мелиорации земель и расчистки заболоченных участков.

В отдельных случаях для питания крупных спортивно-плавательных и декоративных бассейнов, фонтанов и других водных устройств целесообразно использовать воду из специально предусмотренных скважин. Воду из питьевого водопровода допускается использовать только для питания небольших водных устройств (декоративные, детские плескательные бассейны, малые фонтаны).

Декоративные бассейны разнообразны по форме, величине, глубине (0,4…0,5 м). Они имеют низкие борта, позволяющие полностью использовать красоту зеркальной поверхности воды в пейзаже парка. Для нормального зрительного восприятия площадь бассейна не должна превышать 1/3 окружающего пространства. В декоративных целях в парках используются фонтаны различного типа с бассейном или без него (поглощение воды дренирующей поверхностью, покрытой гравием или галькой):

— высокие многоструйные и одноструйные (2…5 м высотой);

— фонтаны-тарелки (40…50 см высотой;

— фонтаны – линзы разного цвета и высоты, обволакиваемые пленкой воды, и др.

Рекомендуется соотношение между высотой струи Н и диаметром бассейна D:

На прибрежных и мелководных участках, а также в некоторых местах декоративных бассейнов устраивают переходы из бетонных блоков, камней.

Для получения наибольшего гигиенического и микроклиматического эффекта на больших территориях ландшафтно-проектируемых парков следует предусматривать крупные водоемы. Следует учитывать, что водоемы с большими водными поверхностями имеют обширную зону влияния – 400…500 м, при воздействии бризов – до 2 км. Воздух очищается от пыли и газа, смягчаются колебания температур, повышается относительная влажность воздуха. Характер формирования паркового ландшафтного дизайна с водными поверхностями зависит от происхождения водоемов, их размещения на территории парка и функционального использования (рекреационные, спортивные, декоративные), величины, формы водного зеркала и обзора с береговой линии и с водной поверхности.

Большое значение приобретают построение панорам прибрежных пейзажей у водоемов компактной и протяженной формы, а также организация видов при последовательности обзора у водоемов сложной конфигурации. При ландшафтном проектировании береговой линии следует учитывать ориентацию, господствующие ветры, рельеф, очертания берегов и увязывать их с задачами композиции ландшафтного дизайна. При достаточной площади водоема (10…15 га) рекомендуется формирование береговых зеленых насаждений в виде чистых по составу групп деревьев, контрастных по высоте, фактуре, цвету крон. Включение отдельно стоящих деревьев обогащает пейзаж.

При решении водоемов удлиненной формы северный берег должен быть хорошо освещен, иметь зеленые насаждения с яркой цветовой гаммой, хорошо развитыми кронами деревьев; в ассортименте используется красивоцветущие растения. Для восприятия затененного южного берега вводятся деревья со светлыми кронами (ивы, березы, тополя). Восточный берег водоема особенно эффектен во второй половине дня, поэтому здесь высаживают компактные группы деревьев. На западном берегу рекомендуется редко стоящие небольшие группы деревьев и солитеры в чередовании с просветами.

Кроме древесных растений используются и травянистые растения:

— прибрежные – ирис сибирский, незабудка болотная, кипрей болотный и др.;

— мелководные (0,45…0,60 м глубины) – рис болотный, касатик золотистый, белокрыльник, трилистник горький и др.;

— глубоководные (1,5…1,8 м глубины) – ломонос орехоносный, лилия водяная, кувшинка желтая и др.

Ландшафтную композицию парка обогащают острова. Острова могут быть различными по конфигурации, рельефу; на них размещают один или два вида деревьев (сосна, ель, береза, лиственница, ива). В ряде случаев на островах предусматривают беседки, павильоны, монументы и мостики. При площади острова 0,1…0,6 га поверхность воды должна составлять 10…12 га.

Берега водоемов могут быть оформлены в виде откоса:

— укрепленного дерном, с каменным бортиком;

— без бортика, укрепленного дерном;

— с каменной облицовкой;

— с облицовкой сетчатыми габионами;

— с подпорной стенкой с балюстрадой.

Для обработки берегов ручейка может применяться дикий необработанный (естественный) камень.

Наибольший оздоровительный эффект достигается при использовании парковых водоемов для купания, принятия солнечных и воздушных ванн, катания на лодках, любительского и спортивного рыболовства. По наблюдениям в парковых водоемах для купания в летние дни водоемы привлекают к себе примерно до 70% посетителей парка. Из них до 50…60% отдыхают на пляжах (четвертая часть из них купается), до 6% — на лодках, до 4% занимаются рыболовством и совершают прогулки вдоль берега.

Пляжи для отдыха при ландшафтном проектировании необходимо размещать на южных, юго-восточных и юго-западных склонах, достаточно защищенных от холодных потоков воздуха, на сухой песчаной или травяной прибрежной полосе шириной более 50 м, не менее 30% которой может быть использовано под пляж. Места купания (реки протяженностью более 10 км и шириной более 50 м; пруды, озера площадью не менее 10 га (средняя глубина – 1,5…2,5 м) следует размещать вдали от пристаней, мест рыбной ловли, а также вне участков выходов обильных грунтовых вод и родников, на 100 м выше мест сброса очищенных сточных вод.

При ландшафтном проектировании следует учитывать примерные нормы в соответствии со СНиП 2.07.01-89 * . Так, площадь водной поверхности для купания должна составлять 14 м 2 на одного взрослого и менее 10 м 2 на одного ребенка. Купальную акваторию ограничивают предупредительными буйками высотой 1,7 м. Общеоздоровительный пляж проектируется из расчета 5…7 м 2 на одного посетителя, лечебной – 8…12 м 2 на одного посетителя. Вместимость пляжа не должна превышать 1500…2000 посетителей.

На пляжах необходимо предусмотреть следующее оборудование: одна раздевалка на 20 отдыхающих, один питьевой фонтанчик на 200 м 2 пляжа, 50 м 2 теневых площадок на 1 га пляжа, две волейбольные площадки на 1,5 га пляжа, одноместная уборная на 150 отдыхающих на пляже и в воде.

При разработке проекта ландшафтного дизайна необходимо предусмотреть ветрозащитные полосы зеленых насаждений шириной 25…50 м (в зависимости от направления, скорости и частоты ветра). Возможно членение пляжа кулисами зеленых насаждений, что обеспечит рациональное использование территории.

Лодочные станции следует размещать вдали от пристаней, пляжей, мест купания и любительской рыбной ловли. Вместимость лодочных станций и причалов: минимальная — 10 лодок, максимальная – 50 лодок. Длина причала должна быть не менее двухкратной длины самой длинной лодки; ширина – 5 м; высота над водой – 0,15 м.

Длина причала на одну лодку должна составлять 1…2 м. Для катания на лодках могут быть использованы протекающие по территории парка реки, искусственные каналы, существующие озера и водохранилища, а также пруды (шириной 50 м и более; глубиной – не менее 0,8 м). Нормы на одну лодку и протяженность водного участка пруда должна быть 0,3…0,5 км, площадь – 0,2…0,5 га.

При ландшафтном проектировании необходимо предусмотреть систему прудов, при которой несколько прудов, соединяясь друг с другом, образуют интересный маршрут для катания на лодках.

При эксплуатации парусных лодок протяженность водного участка на одну лодку должна составлять 0,3…0,5 км при площади водоема до 10 га и более. На реках лодки можно использовать при протяженности реки более 1,5 км, ширине не менее 300 м и глубиной более 1,2 м.

Для моторных лодок используются водоемы, каналы, реки с протяженностью водного участка не менее 5 км, шириной не менее 100 м, глубиной 1,5 м и площадью водоема не менее 40 га. Озера и пруды для моторных лодок должны иметь площадь не менее 200 га и глубину более 2 м.

Растительность. Растительность является одним из главных компонентов многофункционального парка. На территории парков предусматривается растительность различных типов: массивы, рощи, куртины, группы, солитеры, пространства полян и лужаек с травянистым покровом.

Типы садово-парковых зеленых насаждений являются основой типа пространственной структуры (ТПС) парка и устойчивости создаваемого культурного садово-паркового ландшафтного дизайна в условиях городской среды. При ландшафтном проектировании парков в городах Средней полосы России применяется более 200 видов деревьев и кустарников и около 200 видов травянистых растений. При подборе растения разделяют на основной (местные растения или растения, находящиеся в длительной культуре) и дополнительный ассортимент.

Основу ТСПН, проектируемых на больших площадях многофункциональных парков в Средней полосе России, должны составлять главные лесообразующие породы, ель, сосна, дуб, береза. Применение дополнительного ассортимента растений зависит от величины, функций объекта и преимущественно используется для создания акцентов по форме, цвету, фактуре. Применение дополнительного ассортимента растений зависит от величины, функций объекта и преимущественно используется для создания акцентов по форме, цвету, фактуре. Зеленые насаждения должны быть биологически устойчивыми, по сочетанию растений близкими к природным.

Массивы используются для воссоздания естественного ландшафта в крупных городских парках и лесопарках. Площадь массива зеленых насаждений в городских парках принимается равной 1….4 га и более. По господствующим древесным видам растений массивы подразделяются на хвойные (темно- и светлохвойные) и лиственные (широко- и мелколиственные); по составу – на чистые (составленные из одной породы) и смешанные; по структуре – на одноярусные и многоярусные (когда полы крон расположены на разной высоте).

Выбор главных видов, образующих массив массива, определяет его облик: ель, пихта, бук, граб с темными стволами и густым облиствлением образуют тенистые зеленые насаждения; сосна, береза, лиственница, ясень, акация с прозрачными кронами образуют солнечные и светлые зеленые насаждения. Сопутствующие породы улучшают и обогащают лесную среду, подчеркивают декоративные качества основной породы путем контраста или нюансных отношений. Например, ели оттеняют белизну ствола, светлость крон и подвижность листьев берез.

Массивы и куртины зеленые насаждений, проектируемые в парке вдоль его границы, примыкающей застройки и магистрали, выполняют важную защитную, санирующую функцию (шумо- и пылезащита от городских магистралей).

В городских парках с ограниченной площадью создаются небольшие древесные массивы площадью не более 1,0 га, состоящие большей частью из одного вида древесных растений, что придает им своеобразный облик (примером может служить березовая роща).

Группа деревьев и кустарников – это своеобразные растительные группировки, широко применяемые в парках и на других объектах озеленения, которые образуют промежуточное звено между массивами, рощами и открытыми пространствами. Для групп уместны виды растений с наиболее привлекательными по форме кронами, рисунку ветвей, облиствению, совместимые друг с другом в экологическом и декоративном отношениях. Группы из деревьев могут быть чистыми, составленными из одного вида растений, смешанными и окруженными опушкой из кустарников. Группы из кустарников по возможности располагаются на фоне массивов из деревьев.

Количество экземпляров в группе кустарников и расстояния между ними зависят от видового состава растений и обычно определяются их размерами, например:

— крупные кустарники (сирень, боярышник, жимолость, лох и др.) – 3…4 м друг от друга;

— средние кустарники (барбарис, смородина золотистая, сирень, роза краснолистная) – 1…2 м;

— мелкие кустарники (магнолия, ракитник двухцветковый, лапчатка) – 0,5…1,0 м.

Наиболее высокие кустарники, а также деревья размещают обычно в центре и на заднем плане группы.

При формировании растительных группировок и пейзажных композиций ландшафтного дизайна необходимо учитывать такие эстетические закономерности, как пропорциональность и единство частей, ритм, масштаб, пропорции, контраст. Так, контрасты возникают при сопоставлении деревьев с противоположными свойствами крон.

Плакучая крона березы выгодно оттеняется плотной пирамидальной формой пихты или ели, крупнолистные деревья хорошо контрастируют с деревьями, покрытыми мелкой листвой, темная зеленая листва растений выделяется на фоне светло-зеленой листвы и т.д. При образовании контрастов может быть принята во внимание окраска не только листьев, но и ветвей, стволов, цветков. Сопоставление ярусов различных зеленых насаждений также образует контраст (например, подлесок из можжевельника противопоставляется по форме и окраске верхнему пологу березы). При этом один из видов растений должен быть в господствующем положении, а другой – в подчиненном первому виду.

Группы древесных растений в парках формируются поэтапно. На первых этапах «работают» деревья и кустарники быстрорастущих видов растений. Группы приобретают декоративность и привлекательность в основном через 15 лет. На последующих этапах в результате ландшафтно-планировочных рубок и удаления, быстро растущих видов формируются основные породы из березы, ели, клена, ивы и др. При формировании групп следует учитывать экологические особенности произрастания тех или иных видов и с этой целью осуществлять подбор растений.

Солитеры – это одиночные экземпляры деревьев и крупных кустарников. Их рекомендуется предусматривать отдельно, на открытых обзору местах, на полянах. Солитеры формируются путем посадки саженцев в составе однородной группы растений. Путем постепенного отбора в такой группе оставляется наиболее жизнеспособный и красивый экземпляр. На фоне газона предпочтительны деревья с правильными конусовидными и шаровидными формами; на фоне естественного лесного массива уместнее раскидистая крона; у воды – плакучая крона.