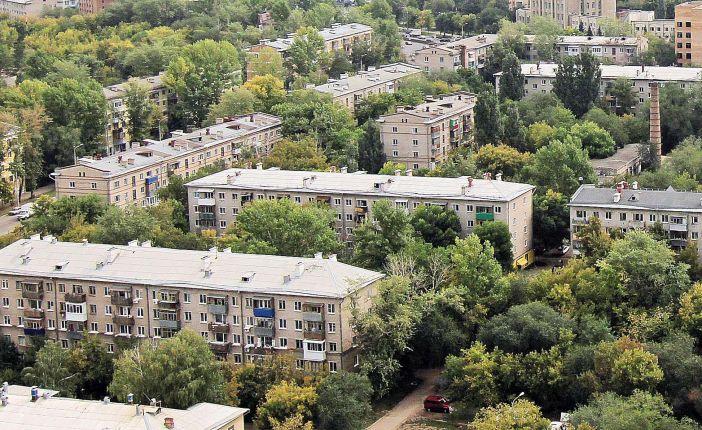

Спальный район с его панельными кварталами давно стал важной частью русской идентичности. Эстеты обходят его стороной, общественники считают необходимым злом, а поэты и вовсе романтизируют, воспевая образ городских окраин в современной поп-культуре. Сложно представить, что всего шестьдесят лет назад на простую «хрущёвку» приезжали смотреть архитекторы со всего мира. Тогда она считалась примером прогрессивного жилья, будущим городской застройки. Сегодня она является нашим настоящим, ведь с тех пор в массовом строительстве мало что поменялось.

Спальный район с его панельными кварталами давно стал важной частью русской идентичности. Эстеты обходят его стороной, общественники считают необходимым злом, а поэты и вовсе романтизируют, воспевая образ городских окраин в современной поп-культуре. Сложно представить, что всего шестьдесят лет назад на простую «хрущёвку» приезжали смотреть архитекторы со всего мира. Тогда она считалась примером прогрессивного жилья, будущим городской застройки. Сегодня она является нашим настоящим, ведь с тех пор в массовом строительстве мало что поменялось.

Строительство бесплатного жилья в СССР. 1959. ч.1

«Машина для жилья»: как развивалось массовое жилищное строительство в Москве, и где мы будем жить в будущем

В этой статье мы решили совершить небольшой экскурс в историю современного русского градостроительства, чтобы понять, как именно наши дома стали тем, что мы привыкли видеть каждый день. Поговорим немного и о том, какой будет Москва будущего, и есть ли у неё шанс всё же превратиться в заветный «город-сад».

- Функционализм и пять принципов Ле Корбюзье

- Нoвые Черёмушки или советский урбанистический рай

- Эпоха застоя и нашествие «панелек»

- А что сейчас?

- Что нас ждёт в будущем

Функционализм и пять принципов Ле Корбюзье

Разговор о «жилье для масс» невозможно начать без упоминания имени французского архитектора Шарля Ле Корбюзье. Если вы хотите знать, как выглядит человек, благодаря которому вы живёте в «панельке», а не доходном доме с барельефами и пилястрами, то можете посмотреть на его фотографию чуть ниже.

Конечно, никаких «хрущёвок» и «брежневок» Ле Корбюзье не строил, но на мировую архитектуру повлиять успел, и очень сильно. Его считают изобретателем функционального подхода к строительству жилья, который ценит лаконичность форм, отсутствие украшательств и утилитаризм. Пожалуй, лучше всего идеи функционалистов отражает фраза «дом — машина для жизни», которую многие приписывают именно Корбюзье.

Одним из самых ярких проектов французского архитектора является знаменитая «жилая единица» в Марселе. По степени продуманности внутренних пространств этот брутальный железобетонный гигант напоминает скорее город в городе, чем простое здание. Внутри него простираются полноценные улицы, с фонарями и витринами. Выходя вечером из квартиры, жители комплекса могут принять участие в общественной жизни, встретиться с друзьями, отдохнуть – и всё это, не покидая своего дома.

Дали в сдачу: в России хотят запустить массовое строительство арендных домов

Многие идеи Шарля Ле Корбюзье дошли до наших дней и применяются в современном строительстве. Среди них, к примеру, эксплуатируемая кровля, ленточное остекление и установка зданий на железобетонные колонны-ножки. Последняя, кстати, нашла свое воплощение в недавнем проекте жилого комплекса «Бадаевский» от Capital Group.

Интересен и небольшой период работы Корбюзье в Москве. В 1928 году зодчий выиграл международный конкурс на строительство офисного здания Центросоюза на Мясницкой улице. В проекте были применены немыслимые для СССР того времени технологии. К примеру, лифт непрерывного действия «патерностер», лестницы без ступеней и первый в России «оупен-спейс». Сейчас там располагается «Росстат», а само здание является одним из немногих символов модернизма, дошедших до наших дней в первозданном виде.

В России у маэстро нашлись достойные продолжатели. К примеру, Дом Наркомфина на Новинском бульваре (арх. Моисей Гинзбург) построен будто бы по методичке Ле Корбюзье. Здесь вам и горизонтальное остекление, и колонны, и общественные пространства на крыше. К слову, в 2020 году здание пережило реконструкцию, и сейчас в нём располагается жилой комплекс.

Нoвые Черёмушки или советский урбанистический рай

Возможно, модернистская мечта о простом и функциональном жилье никогда не получила бы своего развития, если бы не Вторая мировая война. В стране назрел острый жилищный кризис, усугубляемый бедственным положением российских деревень. Вчерашние крестьяне бросали плуг и соху и отправлялись искать счастья в крупные города, пополняя армию нуждающихся в жилплощади.

Новое руководство страны во главе с Хрущёвым прекрасно осознавало масштаб проблемы. В ноябре 1955 года состоялся доклад Первого секретаря ЦК «О борьбе с архитектурными излишествами», во многом определивший вектор дальнейшего развития российских городов – вплоть до наших дней.

Это событие ознаменовало переход к архитектуре нового типа – от устаревшей, буржуазной к прогрессивной, социалистической. Жилым домам больше не нужно обладать яркой индивидуальностью – новое строительство должно быть простым, экономичным и служить исключительно утилитарной задаче – быстрому размещению рабочего класса.

Так в Москве появились первые микрорайоны с экспериментальной застройкой: девятый и десятый кварталы Новых Черёмушек. Средь лесов и болот бывшей подмосковной деревни выросла масштабная городская агломерация. Дома для неё собирались из готовых панелей, которые производили на заводе, а затем поставляли на стройплощадку.

Опыт оказался настолько удачным, что его впоследствии масштабировали на всю страну. В результате, в каждом российском городе сегодня есть свои «Черёмушки». И если вдруг вы захотите прогуляться по первому экспериментальному микрорайону, совершенно необязательно ехать в столицу, – достаточно просто отправиться в ближайший спальный район.

Но кое-что всё же отличает Черёмушки от остальных кварталов хрущевской эпохи. Советские архитекторы использовали его как площадку для отработки своих ноу-хау, поэтому каждый дом здесь обладает своими уникальными «излишествами». Где-то впервые использованы стеклоблоки, где-то облицовка из вулканита, а кое-где даже сохранились «французские» балкончики, новаторские для 1958 года.

Между прочим, с точки зрения урбанистики, микрорайон выглядит очень хорошо даже сейчас – всё благодаря грамотному проектированию территории. Здесь есть уличный бассейн, фонтаны, спортивные площадки, а дома отделены друг от друга большим количеством зелени. Не каждая новостройка может похвастаться комфортной придомовой территорией, а вот Черёмушки, которым в этом году минуло 63 года, – могут.

Эпоха застоя и нашествие «панелек»

Недостатки «хрущёвок» обнаружились очень быстро, буквально сразу после запуска домов в серийное производство. Когда радость от переезда в собственную квартиру немного утихла, жильцы стали отмечать высокую слышимость, низкий уровень теплоизоляции и малый размер кухонь.

Сейчас квартиры в «хрущёвках» рассматриваются как образец низкокачественного жилья, которое в лучшем случае пригодно для временного проживания. Но это не совсем правильный подход, и опыт европейских стран показывает, что первые «панельки» можно и нужно реконструировать.

В начале семидесятых к власти в СССР пришёл Леонид Брежнев, ознаменовав начало эпохи «застоя». Помимо общественных и культурных изменений, новое десятилетие принесло обновление и в архитектуру. Нет, от концепции «машины для жилья» никто отказываться не собирался, но сама «машина» подверглась небольшой модернизации.

Благодаря тому, что советская промышленность освоила производство лифтов, подросла высота зданий — вплоть до 16 этажей. Кроме того, в домах появились мусоропроводы, а высота потолков увеличилась до 2,7 метров. В семидесятые у проектировщиков появилась свобода в выборе материалов и цветовой палитры. Действительно, застройка того периода отличается куда большим разнообразием форм и цветов в сравнении с эпохой «оттепели».

В 1979 году появился проект принципиально нового коммунистического микрорайона — экспериментальный квартал Северное Чертаново. Идеи авангардистов здесь расцвели пышным цветом — здесь есть и лапидарность форм, и непрерывная линия балконов, и свободная планировка квартир. В новых домах даже был собственный подземный паркинг — невероятная редкость по тем временам.

При планировании инфраструктуры района рассчитывалось буквально всё: сколько времени человек должен проводить по дороге до парка, школы или остановки общественного транспорта. Из центра Москвы, от самых Чистых прудов, до Чертаново пустили трамвайный маршрут №3. Преодолеть его сегодня можно всего за час. Не каждый современный микрорайон может похвастаться такой транспортной доступностью.

Однако, в большинстве своём, дома эпохи застоя — это всё те же «панельки», собранные в рекордные сроки с целью перевыполнить план, а о качестве и эстетике жилья мало кто задумывался.

Надо сказать, в советской массовой культуре бичевать современные строительные тенденции разрешалось. Достаточно вспомнить вступительную сцену из фильма «Ирония Судьбы» и цитату Эльдара Рязанова: «Человек попадает в любой незнакомый город, но чувствует в нем себя как дома: такие же дома, такие же улицы, такая же жизнь».

Эта фраза идеально демонстрирует, как великие идеи функционалистов, столкнувшись с суровой реальностью, превратились в свою полную противоположность. Впрочем, как и многие другие великие идеи.

А что сейчас?

По данным «РБК», в начале двухтысячных доля панельных домов в Москве составляла 50%, и с 2014 года этот показатель вновь растет. В условиях рынка плюсы этой технологии очевидны. Застройщики получают возможность строить быстро и много, покупатели сокращают время ожидания квартиры, в которую они вкладываются ещё на этапе котлована.

Несмотря на то, что современное жильё остаётся массовым и в какой-то степени однотипным, его нельзя сравнивать с советским. Московские застройщики сегодня активно экспериментируют с форматами, стилями и этажностью зданий. Для разработки проектов благоустройства и архитектурных концепций привлекаются ведущие европейские бюро.

Источник: www.novostroy.ru

Что такое массовое жильё

— Начать стоит с того, что жилищные проекты делятся на «массовое жилье», которое в свою очередь подразделяется на эконом- и комфорт-класс, и на жилье повышенной комфортности, которое в свою очередь подразделяется на бизес-, элит- и премиум-класс.

Жилье эконом-класса отличает ряд факторов, за счет которых снижается их стоимость относительно домов более высоких классов: • Серийность проектов, без архитектурных изысков • Проекты зачастую панельные или пеноблочные • Высота потолков около 2.7 метра • Территория не огорожена и/или не имеет охраны • Малая площадь нежилой части дома

Естественно, никакой речи не идет о нескольких санузлах, паркинге во дворе или даже лифте иностранной модели. Зато вы точно получите свои честные метры за честные деньги, переплатить за такое жилье достаточно сложно.

Что же касается метража «экономок», здесь примерная площадь однушки до 40 м., двушки до 60 м., по современным меркам вполне неплохо и приближено к более старому жилью класса «комфорт» (двушка в доме 2003 года в среднем около 65 м.)

Сопоставлять современное жилье эконом-класса с элитным жильём 20-ти летней давности, на мой взгляд, было бы не совсем корректно. Поскольку советские постройки с квартирами для госаппарата существующие на рынке в настоящее время, допустимые к перепланировке, сейчас на голову опережают эконом-класс по своему размаху, внешнему виду и качеству постройки. Кроме того, если говорить о расположении домов, то эконом-класс размещается в менее облагороженных и удобных районах, нежели элитные дома любых годов постройки.

В выборе между эконом-новостройкой и вторичкой, я рекомендую выбрать новый дом, как минимум потому, что качество домов всех классов растет год от года. К тому же, наблюдается тенденция к сокращению уровня застройки эконом-класса, и найти в ближайшее время самые доступные квартиры в новых домах будет проблематично. Хоть вы и получите квартиру без отделки, но зато вы точно заплатите именно за честные метры, а не за район, консьержа, вид из окна или зеркало в лифте.

Источник: www.bpn.ru

Краткая история решения жилищного вопроса в царской России и СССР

А уж сколько воплей радикалов раздалось после выхода известного фильма Говорухина под названием «Россия, которую мы потеряли», потеряли в результате революции 1917 года и фильма «Собачье сердце», где Советская власть в лице проходимцев «Швондеров» посмела пойти на уплотнение жилищных условий самого профессора Преображенского, имеющего всего лишь семь или восемь(?!) комнат в своей отдельной квартире. А тот известнейший факт, что рабочие в Царской России жили в бараках, подвалах и ночлежках, их не интересовало.

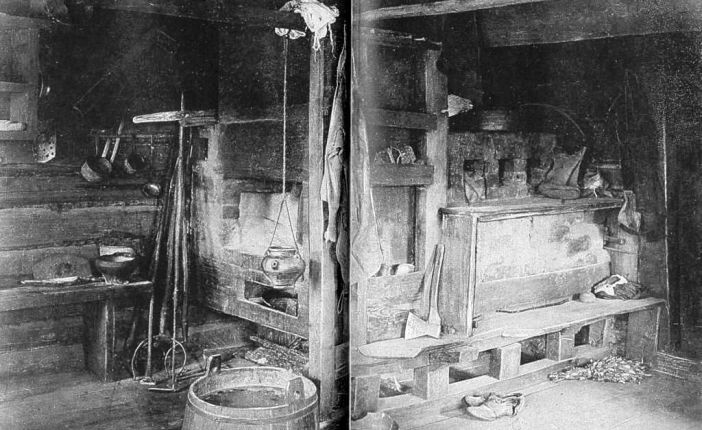

В деревнях в Царской России крестьяне со всеми своими семействами жили в одной избе по 20-30 человек вместе, начиная от глубоких стариков, лежащих недвижно и оправляющихся под себя, и кончая грудными младенцами. Построить новый дом для отдельного члена крестьянской семьи, будь он холостым или женатым, было совершенно невозможной проблемой, потому что для новой крестьянской семьи сначала надо было получить или заиметь земельный надел для постройки дома, а потом уже начать застраивать его.

Но земли у крестьян тогда не было. Земля была у общины, у которой землю надо было сначала выкупить. А откуда у обычного российского крестьянина могли взяться деньги, если он был по уши в долгу и помещика и у кулака? Только лишь из отхожего промысла, на который он отправлялся зимой.

Поэтому говорить о собственном жилье в царской России не имеет никакого смысла. Не было своего жилья у жителей царской России. Даже у дворян и помещиков его не было. Были лишь их родовые поместья, где жили все вместе родные и родственники этих самых помещиков. Вот у кулаков это жилье было, было в виде настоящих хоромов, похлеще помещичьих.

Правда, были в городах еще частные доходные дома, сдававшие за плату отдельные квартиры, комнаты или даже целые этажи зажиточным гражданам России. В этих доходных домах обычно снимали себе жилье представители Российской интеллигенции. Ведь они своего жилья не имели.

Поэтому вполне естественно, что первыми шагами Советской власти была попытка обеспечить рабочих городов жильем за счет имеющихся в городе частных жилых фондов. Эти дома власть реквизировала и в их комнаты переселения из подвалов и ночлежек рабочих местных фабрик и заводов путем акции уплотнения имеющейся в городе жилой площади.

И рабочие страны начали массово переселяться в отдельные комнаты больших квартир бывшей буржуазии. Ну, а на стройках новых заводов и фабрики при индустриализации страны рабочие жили в бараках. Так и появились знаменитые и пресловутые «коммуналки». Другого жилья для трудовых масс страны Советская власть тогда позволить себе не могла.

Коммуна́льная кварти́ра (разг. коммуна́лка) — квартира, в изолированных жилых помещениях которой проживают несколько семей, и помещения которой могут относиться как к муниципальному жилому фонду, так и быть в собственности у жильцов.

Заселение жилого помещения муниципального жилого фонда в коммунальной квартире осуществляется в соответствии с жилищным законодательством, а также по утверждаемым в каждом муниципальном образовании нормам предоставления общей площади жилого помещения на одного члена семьи.

Каждая семья или отдельный человек занимают одну или несколько комнат, вместе пользуются «местами общего пользования», к которым, как правило, относятся общие ванная, туалет и кухня, а также коридор и прихожая.

Хотя, шельмуя память о коммуналках, не надо забывать, что слово коммуналка произошло от слова коммуна. И именно тогда у русских архитекторов конструктивистов возникла идея постройки для нового общества новых домов, домов коммуны и идея эта была очень популярна у Советской интеллигенции сразу же после Революции. И Советская власть поддержала эту идею русских архитекторов конструктивистов.

Согласно декрету Советской власти уже в 1918—24 годов бывшие доходные дома, которые передавались Моссоветом заводам и фабрикам Москвы для улучшения жилищных условий рабочих, начали переделываться под дома коммуны. Первый дом-коммуна создан на Большой Садовой (д. 10); к 1921 их было свыше 450. Во второй половине 20-х — начале 30-х гг. дома-коммуны сооружались как многоэтажные здания, состоящие из одного или нескольких блоков, соединённых между собой, с минимальными по метражу комнатами и помещениями коммунального и культурно-бытового обслуживания в виде столовых, прачечных, детских сектораов, клубы и пр.

В 1928—30 построены дома-коммуны по Хавско-Шаболовскому и Хавскому переулкам (архитекторы Г.Я. Вольфензон и Е. Волков; ныне улица Лестева, 18, государственные учреждения) и в 5-м Донском проезде (архитектор И.С. Николаев; ныне улица Орджоникидзе, 8/9, студенческое общежитие). И так далее.

А потом пришло время индустриализации, время построения огромного количества современных фабрик и заводов на территории страны, время построения новых городов и новых поселков около этих промышленных предприятий, и вопросы жилья для населения страны отошли далеко в сторону. Жильем для трудового населения страны стали бараки. Нового жилья строилось мало. Не было такой возможности.

А далее Великая война и половина разрушенной до основания европейской части СССР. Население жило в землянках. Ни сел, ни городов. Надо было хоть как-то восстанавливать разрушенное фашистами народное хозяйство СССР. И опять вместо нормального жилья для трудового народа страны становятся бараки.

Их проще всего было построить.

И лишь после восстановления разрушенных войной городов, сел и промышленных предприятий страны, подошло время для решения проблемы жилья для населения СССР.

31 июля 1957 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О развитии жилищного строительства в СССР», положивший начало новому жилищному строительству.

Через некоторое время поля вокруг подмосковной деревни Черёмушки стали первой практической строительной площадкой, где в сжатые сроки из готовых домостроительных конструкций возводились пятиэтажные жилые дома для населения Москвы.

По сведениям, в самом начале 1950-х годов в крупных промышленных центрах СССР (Москва, Свердловск, Кузбасс.) были построены целые кварталы четырёхэтажных капитальных домов, конструкции которых заранее были изготовлены на заводе.

Думалось, что строят их на двадцать лет, а потом они заменятся на более современное и более комфортабельное новое жилье. Но не получилось. И половина жителей России до сих пор живет в тех самых хрущевках. И низкий поклон за них Никите Сергеевичу Хрущеву, ведь это именно он вытащил народ СССР из землянок и бараков, именно он решил в СССР жилищную проблему.

Пусть временно, пусть примитивно, но решил. Сейчас же бесплатное и просто дешевое жилье для трудового народа не строиться совсем. И сейчас молодым семьям, молодым специалистам России жить негде. И они стремятся уехать куда-нибудь в зарубеж.

Так вот, строительство «хрущёвок» продолжалось с 1957 по 1985 год? Первая доработка проектов хрущёвок была проведена в 1963-64 годах. Строительство новых модификаций началось после отставки Хрущёва во второй половине 1960-х, поэтому такие дома относят к ранним брежневкам. В улучшенных модификациях появились раздельные санузлы, изолированные комнаты в двухкомнатных квартирах, увеличилось число многокомнатных квартир, появились дома повышенной этажности с лифтом и мусоропроводом. Однако строительство панельных серий хрущёвок продолжалось еще долго, так как их замена на современные серии требовала перенастройки всех ДСК.

Источник: hystory.mediasole.ru

masterok

Конечно же многим знакома эта тема так сказать по практике, но молодое поколение может быть все же узнает из этой статьи чуть больше, чем «в СССР всем раздавали жилье бесплатно». Процесс то был намного сложнее и запутаннее.

Итак, в основном было четыре возможности обзаведения жильем – получить государственную квартиру, построить дом, купить кооперативную квартиру и получить жилье от родителей по месту прописки.

Теперь о них подробнее .

В отношении кооперативов все почти просто – в организации , на предприятии или в городе, районе создавался жилищный кооператив. Этот кооператив получал ссуду от государства или предприятия , на который строил дом.

Желающие приобрести жилье (из членов этой организации, предприятия) вступали в этот кооператив, выплачивая вступительный пай и ежемесячные взносы. Из членов кооператива создавалась очередь на получение жилья.

По окончании строительства дома квартиры распределялись между очередниками, которые продолжали выплачивать взносы – до возмещения Ссудодателю затрат на строительство квартиры. В некотором смысле , это было похоже на современную ипотеку, однако с важным отличием – не было грабительского ссудного процента.

Но даже После выплаты взносов квартира не становилась собственностью жильца, она оставалась в коллективной собственности ЖСК, ее можно было продать только члену этого кооператива, причем только по решению общего собрания.

Как правило в кооперативе формировалась внутренняя очередь на улучшение жилищных условий и очередность в этой очереди была важнее вашего взаимного желания. Поэтому можно было лишь вернуть вступительный взнос, да и то с вычетом износа.

Однако, кооперативное строительство составляло всего 7-10% от требовавшегося в СССР, и естественно, все желающие приобрести жилье через кооперативы не могли, на вступление в них были огромные очереди.

В начале 80х годов попытались улучшить положение – в рамках госпрограммы «Каждой семье – отдельную квартиру» было организовано около 100000 жилищных кооперативов , однако в связи с последующей перестройкой и другими изменениями в стране, многие из них были достроены только уже к концу 90х, так что людям пришлось больше 10-и лет ждать получения своего жилья и зачастую серьезно доплачивать.

Кроме кооперативов, жилье строили сами жители . Особенно сильно индивидуальное строительство было развито в начале 50х годов. После войны в стране сложилось очень тяжелое положение с жилищным фондом, особенно в городах, подвергавшихся бомбежкам или входивших в зону военных действий. За счастье считалось получить комнату в общежитии, на уж в коммуналке – тем более.

Жилищно-строительный комплекс был изначально не рассчитан на массовое строительство жилья , по этой причине, особенно в небольших городах, всем желающим семьям стали выдавать В АРЕНДУ участки под постройку индивидуальных домов. Получить тогда такой участок было несложно, и это поощрялось.

Достаточно было предоставить сведения о составе семьи, месте жительства и работы претендента, и написать заявление, и вопрос решался в считанные дни. Размер участка был разным в зависимости от конкретных условий — в более-менее крупных городах -4-6 соток, в райцентрах и небольших городках и поселках могло быть и 10-15 соток.

Однако, построить что попало на этом участке было нельзя: надо было получить в горисполкоме , у архитектора, проект на дом (обычно предлагалось несколько типовых вариантов на выбор), или представить на утверждение проект предполагавшегося к строительству дома.

После утверждения проекта на строительство можно было получить беспроцентную ссуду на строительство, которая могла составлять до 70% необходимой суммы и подлежала погашению в течении 10-15 лет.Но была одна подлянка, если вам вдруг взбредало в голову сменить место работы, то кредит следовало погасить в течении 6 месяцев.

Расходование ссуды контролировалось, контролировалось также,откуда брались материалы для строительства – два раза в год проверялись документы на все строиматериалы и изделия (накладные, оплаченные счета и т.д.). Документы должны были хранится у владельца дома до погашения ссуды.

Построенный дом ( но не земля под ним) являлся индивидуальной собственностью владельца и мог быть продан им любому желающему по договорной цене, либо оставлен в наследство или подарен по его усмотрению. Если конечно у нашего счастливого наследника было желание в нем прописаться. Владеть жильем, но не прописываться в нем было нельзя.

Но уже в 60х годах, в связи с развитием государственного жилищного строительства, получить участок под индивидуальное строительство стало затруднительно, выдавались они большим семьям, заслуженным людям, и по большому блату – своим людям. Даже работникам паритйно-советских органов получить такой участок в более –менее крупных городах было практически невозможно.

После смерти Брежнева, при Андропове также была сделана попытка расширить индивидуальное строительство, но к началу 90х она также потерпела крах – участки стали не выдавать, а продавать, и простым людям они стали еще менее доступными.

И вот теперь мы подошли к основному способу обзаведения жильем в СССР – получению жилья в аренду от государства или предприятия в порядке очереди.

Государственное жилье было ведомственным и исполкомовским, то есть , получить его можно было на производстве (через ведомство, из его жилого фонда) или по месту жительства – по очереди в рай-горисполкоме.

Ведомственное жилье получали работники достаточно крупных предприятий и организаций, по месту жительства – работники небольших городских или районных организаций, не имеющих своего жилого фонда, а также некоторые категории людей, которым жилье давалось по отдельным законам (Герои СССР и приравненные к ним, женщины, награжденные медалью «Мать-героиня, заслуженные работники искусств и так далее).

Порядок постановки на учет в принципе, был почти одинаков – необходимо было собрать справки о составе семьи, имеющемся жилье, характеристику с места работы заявителя, и представить все это вместе с заявлением в жилищную комиссию исполкома или предприятия. На комиссии рассматривались документы претендента на получение жилья, и выносилось решение о его постановке на учет или в отказе.

Отказать могли в том случае, если на одного члена семьи в имеющемся жилье приходилась площадь, большая, чем положено по норме при постановке на очередь – в 70х годах нормой было 7 кв.метров на человека, а в 80х- 9 кв.метров. Некоторым категориям граждан полагалась дополнительная площадь как то преподавателям с ученым званием, архитекторам , но не всем, а только членам союза.

При этом следует иметь ввиду, что норма определялась из так называемой жилой площади – площади жилых помещений, без учета подсобных – то есть, площади кухни¸санузла, прихожей и так далее в учет не брались. Именно поэтому в советских планировках стремились их максимально уменьшить.

После вынесения решения о постановке на учет, если это было ведомственное жилье, человеку сообщалось о принятом решении и под каким номером он поставлен в очередь, если же он становился в городскую очередь – документы направлялись в исполком.

Из чего составлялся жилой фонд предприятия? Всем крупным предприятиям разрешалось строить за свой счет жилье для своих работников. При этом учитывались многие факторы – важность данного предприятия, наличие у него жилищного фонда, перспективы развития предприятий, необходимость привлечения дополнительных работников , и так далее.

Возможные сроки получения жилья зависели также от многих факторов – на некоторых предприятиях необходимо было ждать получения жилья несколько лет, на других можно было получить квартиру в течении года-двух и даже за несколько месяцев.

К примеру, в Москве или другом крупном городе получить квартиру было очень трудно – ждать приходилось десятилетиями, а на периферии, особенно при строительстве новых предприятий можно было получить жилье очень быстро, вплоть до нескольких дней после устройства на работу.

Кроме обычной очереди, на предприятиях и в исполкомах были так называемые льготные очереди – в них ставили так называемых льготников . Состоявшие в этих очередях получали жилье намного быстрее, чем обычные очередники.

Исполкомовский жилой фонд состоял из домов, имевшихся на балансе исполкома и строящихся для него, а также для города каждое предприятие (в том числе ЖСК) должно было отдавать 10% от построенного им жилья.

Порядок и нормы получения жилья от города был практически такой же, как на предприятии, однако очереди там были обычно намного длиннее.

Хочу здесь рассмотреть два вопроса, обычно поднимаемые при обсуждении жилищных проблем в бывшем СССР.

Первый касается самой возможности получения жилья , и имеет два противоположных суждения : одни заявляют, что жилье в СССР получить было практически невозможно, другие — что это было вполне реально, жилье давали достаточно быстро . Как ни парадоксально, но оба эти утверждения верны.

Очень трудно, а иногда и практически невозможно было получить жилье или расширить жилплощадь работникам небольших организаций, не имеющих собственного жилого фонда , находящихся в крупных городах – различных НИИ, проектных институтов и так далее.

В то же время на строительстве новых заводов, электростанций , в новых городах на периферии получить квартиру было нетрудно. Но и сменить работу в этих городах было сложно. СССР таким образом привязывал работников к предприятиям не только пропиской, но и жильём.

Второй вопрос касается злоупотреблений при распределении жилья. Конечно, злоупотребления были , а в конце 80х были уже многочисленные факты незаконного выделения квартир за деньги. При этом надо учесть, что для партийных функционеров обычно строились отдельные дома.

Не вдаваясь в рассуждения, насколько это этично, скажу только, что дома эти были более благоустроенными, чем жилье для простых людей, и даже по этой причине функционеры не очень-то и просили жилье в обычных домах.

И последнее.Жилье можно было получить от родителей по наследству только в том случае если вы были прописаны в нем. Во всех прочих случаях жилье вы получить по наследству не могли или получали его с обременением в виде обязательной сдачи вашего нынешнего обиталища.

Тут были лазейки. Например можно было развестись и прописаться под этим соусом к престарелым родственникам — после их смерти вы становились владельцем их жилья.

В СССР существовало еще служебное (временнное) жилье, в котором жили, например , военные, или работники ЖЭКов. Именно служебными квартирками в нежилом фонде привлекали дворников в Москву. Через 10 лет службы квартира безакцепно становилась постоянной жилплощадью, поэтому ЖЭКи старались переселять дворников почаще.

В конституцию СССР 77 года вписали «право на жилище» поэтому выселить в никуда в СССР формально не могли, также насильственное переселение было запрещено в в период с 15 сентября по 15 апреля,но выселить в развалюху — никто не мешал. Что и практиковалось.

Источник: masterok.livejournal.com