Крестьянские жилища сибиряков с момента начала освоения Сибири и до середины XIX в. претерпели значительные изменения. Русские переселенцы принесли с собой традиции тех мест, откуда были родом, и одновременно начинали существенно менять их по мере освоения края и постижения характера погоды, ветров, осадков, особенностей конкретной местности. Жилище зависело также от состава семьи зажиточности хозяйства, особенностей хозяйственной деятельности и других факторов.

Исходным типом жилища в XVII в. было традиционное деревянное однокамерное строение, представлявшее собой четырехугольный сруб под крышей — клеть. Клетью называлось, прежде всего, летнее не отапливаемое помещение, служившее как летним жильем, так и хозяйственной постройкой. Клеть с печью называлась избой.

В старину на Руси избы топились «по-черному», дым выходил в небольшое «волоковое» окно во фронтальной части избы. Потолка тогда не было. (Потолок — «подволока».) Двери в избу и клеть открывались первоначально внутрь. По-видимому, это было связано с тем, что в условиях снежной зимы за ночь у дверей могло намести сугроб снега. И только, когда в начале XVII в. появились сени («сенцы»), соответственно, и двери избы стали делать открывающимися наружу в сени. Но в сенях, по-прежнему двери открываются вовнутрь.

Из чего лучше НЕ строить дом? Худшие материалы для строительства

Таким образом, в строении жилища первоначально возникают двухкамерные связи: изба + сени или изба + клеть. В XVII в. появилась и более сложная, трехкамерная связь — изба + сени + клеть. Строили подобные жилища таким образом, чтобы сени располагались между избой и клетью. Зимой семья жила в отапливаемой избе, а летом — перебирались клеть.

Первоначально, в XVII веке, «русские сибиряки» довольствовались небольшими по размеру постройками. В документах того времени мелькают названия «дворенки»; «клетишки», «избенки». Но нужно заметить, что и в XX веке переселенец чаще всего возводил вначале небольшой домик-времянку, а затем, по мере обживания и накопления средств, строил дом.

В XVIII—XIX вв. с усложнением техники строительства появляются избы-двойни (связь: изба + сени + изба) и изба-пятистенок. Пятистенок представлял собой большое помещение, разделенное внутри капитальной рубленой стеной. Одновременно усложнились типы связей, переходов, пристроек, сеней, кладовых, крылечек и пр.

В конце XVIII — начале XIX вв. в Сибири начинают возводиться наиболее приемлемые для местного климата жилища — «крестовые» дома. Крестовый дом, или «крестовик» представлял собой значительных размеров помещение, разделенное внутри крестообразно, двумя капитальными стенами. Крестовый дом имел и другие существенные особенности, характеризующие его как вершину строительного искусства сибирских старожилов.

Изба могла располагаться на «подклете» (подклети»), в котором были подсобные помещения, кладовые, кухня и др. Жилище могло группироваться в сложный комплекс, включающий в себе несколько изб, соединенных переходами-навесами, пристройки, прирубы. В больших многосемейных хозяйствах на общем подворье могло находиться 2—4 жилища, в которых проживали родители, семьи детей, даже внуков.

Из чего построить дом в Сибири?! | Лайфхаки стройки и проекты домов в этом видео!

В большинстве районов Сибири в условиях изобилия строительного материала дома строили из сосны, а также из пихты и лиственницы. Но чаще строили так: нижние ряды стен («венцы») складывали из лиственницы, пихты, жилую часть из сосны, а отделку элементов дома из кедра. В отдельных местах этнографы прошлого зафиксировали и целые дома из сибирского кедра.

В суровых сибирских условиях наиболее приемлемой была техника рубки избы в «угол», т.е. «в обло», «в чашу». При этом в бревнах выбирался полукруг, а концы бревен выступали за стены сруба. При такой рубке «с остатком» углы дома не промерзали даже в самые сильные, «в хлящие» морозы.

Были и другие виды рубок избы: в крюк с остатком, в лапу, без остатка в «ласточкин хвост», в простой замок, в «шпунт» и даже в «охряпку». Простая рубка в «охряпку» — такая, при которой в каждом бревне выбирались углубления сверху и снизу. Применялась обычно при строительстве хозяйственных построек, часто без утепления.

Иногда при строительстве избы на заимке или охотничьей избушки применялась столбовая техника, основу которой составляли столбы с вертикальными выбранными пазами, вкопанные в землю по периметру строения. В промежутки между столбами укладывались на мох бревна.

При рубке дома в бревнах выбирались полукруглые пазы; бревна укладывались на мох, часто в «шип», в «шкант» (т.е. соединялись в стене между собой специальными деревянными штифтами). Щели между бревнами тщательно конопатились и позднее замазывались глиной. Внутренняя стена дома также тщательно вытесывалась сначала топором, затем рубанком («стругом»). Перед рубкой, предварительно, бревна «выводились», т.е. их после ошкурения протесывали, добиваясь одного диаметра от комля до верхней части бревна. Общая высота дома равнялась 13 – 20 рядам-венцам бревен. «Подклеть» дома из 8-11 рядов бревен могла быть хозяйственным помещением, кухней или кладовой.

Возведенный на «подклети» дом обязательно имел подполье. Сама «подклеть» из 3-5 венцов могла служить его верхней частью. Подполье сибирского дома было весьма обширное и глубокое, если этого позволяли почвенные воды. Часто оно обшивалось доской. Фундамент дома учитывал местные особенности: наличие мерзлоты, близость и наличие камня, уровень вод, характер грунта и пр.

Под нижний ряд стены чаще всего прокладывалось несколько слоев бересты.

Если в Европейской части России даже в XIX в. были распространены повсеместно земляные полы, то в Сибири обязательно полы делали дощатыми, подчас даже «двойными». Такие полы имелись даже у бедных крестьян. Полы настилали из расколотых по вдоль бревен, протесанных и простроганных до 10-12 см досок – «тесаниц» («тесниц», «тесин»). Пиленый тес появился в Сибири лишь во второй четверти XIX в. с появлением здесь пилы.

Потолки («подволоки») изб до конца XIX в. во многих местах настилали из тонких, тщательно подогнанных друг к другу бревен. Если для потолка применялись тесанные или пиленые доски, то они могли располагаться «встык», заподлицо или «в разбежку». Сени клети чаще всего строились без потолка. Потолок избы сверху утеплялся глиной или землей особенно тщательно, т.к. от этой работы зависело во многом «загонит ли тепло» в свой дом хозяин.

Наиболее древним, традиционным общероссийским способом кровли дома была кровля на «посомах» (на «самцах»), т.е. на бревнах фронтонов, постепенно укорачивающихся кверху. Позднее посомы заменились дощатыми фронтонами. Бревна посомов плотно пригонялись друг к другу и скреплялись шипами. В верхние, короткие бревна посомов врубалось длинное бревно, которое называлось «князевой слегой». Ниже, паралельно будущей крыше шли «решетины» («обрешетины») из толстых жердей.

Еще полтора-два столетия назад крыши крыли без единого гвоздя. Делалось это так. Сверху вдоль посомов по их скатам врубались «курицы» – тонкие бревна с крюком в нижней части. На крюки вдоль нижней кромки будущей крыши навешивали выдолбленные жолобом бревна. На эти желоба опирались «тесины» кровли, уложенные на пласты бересты. «Тесаницы» были двойными, внахлестку.

Сверху концы тесин над коньковой слегой закрывали-придавливали выдолбленным жолобом тяжелым коньковым бревном. На переднем конце бревна часто вытесывали голову коня; отсюда и название этой детали кровли. Конек скреплялся на клинья специальными стяжными деревянными штырями, пропущенными сквозь коньковую слегу. Кровля получалась монолитная, достаточно прочная, выдерживавшая даже шквальные порывы ветра или тяжелый снег.

В качестве кровельного материала наряду с тесинами применяли «драницы», «дрань» (в ряде мест – «желобник»). Для получения «драни» расколотые повдоль бревна хвойных пород, чаще всего «листвяжные», расщеплялись топором и клиньями на отдельные пластины. Длина их доходила до двух метров. Топорный тес и драницы были весьма устойчивыми к воздействию осадков, долговечны. Пиленая же поверхность современной доски легко пропитывается влагой и быстро разрушается. Крытые дранью кровли встречались в Сибири вплоть до второй половины ХХ в.

В любом случае крытые доской крыши домов – важнейший признак сибирского жилища. Соломенные кровли, повсеместно распространенные у великорусских крестьян даже среднего достатка, у сибиряков почти не встречались; разве что у переселенцев на первых порах или у самых последних лентяев-бедняков.

Более поздняя, повсеместная конструкция кровли – стропильная. При этом, стропила врубались как в верхние ряды бревен, так и на «связях». На верхние венцы укладывались бревна-подстропильники («переводины»), связанные иногда крестообразно над потолком (на «вышке»). При строительстве охотничьей избушки коньковая слега могла быть уложена на врытые в землю столбы с развилкой.

В начале ХХ в. у зажиточных крестьян и деревенских торговцев-«майданщиков» появляются крыши, крытые железом.

Крыши могли быть одно-, двух-, трех-, четырехскатными. Были крыши с «залобком», с «козырьком», двойные крыши и др. Для покрытия пятистенного и особенно крестового дома наиболее приемлема была четырехскатная, «шатровая» крыша. Она великолепно защищала дом от дождя, от снега, от ветра. Словно колпак, такая крыша удерживала тепло над потолком.

Края такой крыши на метр и более выделялись за стены дома, что позволяло отводить в стороны дождевые струи. Кроме того, восходяще-нисходящие конвекционные потоки воздуха вдоль стен способствовали сохранению тепла в помещении.

К крестьянскому дому пристраивались рубленые сени с покатой кровлей. Но строили и дощатые сени. В сени и дом вел вход через высокое просторное крыльцо, часто стоявшее на бревенчетом подрубе. Столбы и перилы крыльца украшались резьбой.

Окна крестьянских изб первоначально, в XVII в., были небольшими. Для выхода дыма от печей «по-черному» применялись «волоковые» окна – это небольшие окна без рам, вырезанные в одном-двух смежных бревнах, закрывавшиеся задвижной доской («окна заволакивались»). Но довольно быстро сибиряки стали строить дома с «колодными» и «косящатыми» окнами, в которые вставляли рамы.

В XVII – XVIII вв. для окон использовали слюду, брюшину животных или холст, пропитанный жиром или смолой-«живицей». Если в Европейской России вплоть до ХХ в. окна были небольшими, то в Сибири повсеместно уже с XVIII в. отмечаются большие окна, а их количество в доме доходит до 8-12. При этом простенки между окон были значительно уже, чем сами окна. Все исследователи отмечали повышенную «любовь сибиряка к солнцу, к свету».

В XIX в. по Сибири быстро стало распространяться стекло. Оно было доступно практически всем крестьянам: достаток позволял это приобрести. Но и тогда отмечалось, что старожилы на зиму вынимают «остекленные рамы, а взамен вставляют рамы с брюшиной или холстом», делая это «для предохранения от намерзания льда и во избежание мокроты».

Встречались и рамы с двойными стеклами, но чаще двойные рамы в окнах. Оконные рамы отличались изяществом работы. На зимних оконных рамах часто изготавливали специальные желобки для сбора талой воды. С середины XIX в. широкое распространение приобрели рамы с отворяющимися в летнее время створками.

Наряду с одиночными окнами, при строительстве дома у зажиточных крестьян широко применялись сдвоенные, расположенные рядом окна («итальянские»).

Снаружи окна обрамлялись массивными наличниками. На них навешивали на шарнирах ставни, которые являлись важнейшиммм отличительным признаком сибирского дома. Первоначально они служили более для защиты окон от стрел и были массивными и одностворчатыми. Так, из записок А.К.

Кузьмина узнаем, что «уничтожаются (в 1827 г.) и веревочки, привязанные к болтам ставней, чтобы можно было их отворять и затворять, не выходя из дома. Я прежде думал, что только одна сибирская лень сверлила и портила стены для пропуска веревок; но после уверился, что это остаток старины, защита при осаде, когда, не подвергаясь опасности, нельзя было выйти на улицу». Ставни служили для и украшения окон. «Окна без ставней, что человек — без глаз» — говаривал один старожил.

Наличники и ставни обильно украшались резьбой. Резьба была «пропильная», прорезная или накладная. При накладной резьбе выпиленный узор набивался или наклеивался на основу. Дом украшали также резным карнизом, галереей с точенными «балясинами», балкончиками с резными перильцами, а на печную трубу сверху ставили ажурный металлический «дымник».

Плотничьи секреты сибирских мастеров

Ко второй половине XIX в. плотничье искусство сибирских старожилов достигло наивысшего расцвета. До нашего времени стоят в селах и городах деревянные церкви и часовни, крестовые дома и дома-пятистенки, амбары. Несмотря на почтенный срок их жизни – многим строениям по 100-150 лет, — они поражают нас своей прочностью и красотой, гармоничностью конструкций и функциональной приспособленностью к особенностям данной местности. В отличие от Европейской России, где наиболее качественное строительство вели профессиональные плотники в составе отхожих артелей, в Сибири почти каждый крестьянин-старожил умел строить основательно, добротно и красиво. При строительстве дома старались учитывать множество, казалось бы, незначительных мелочей и факторов; поэтому и стоят те постройки многие десятилетия.

Место для строительства дома выбиралось часто так: на предполагаемом будущем подворье тут и там раскладывали на ночь кусочки коры или бересты, или деревянные. Утром смотрели, где наиболее сухая нижняя сторона. Или могли все это оставить на месте на несколько дней, чтобы затем узнать, кто поселился на под корой или дощечкой. Если муравьи или дождевые черви, то место вполне было пригодно для строительства дома.

Дома строили из 80-100 летних деревьев хвойных пород; причем брали лишь их комлевую часть. Бревна выше комля, второго-третьего «порядка» шли на стропила, слеги или строительство хозяйственных построек. Комлевое бревно обязательно «выводили» под один диаметр бревна. Лес для этого брали «кондовый», выросший на высоком склоне горы, с мелкими и плотными годовыми кольцами.

Деревья, растущие на вершине горы или у подошвы, считались менее пригодными для качественного строительства. Особенно сторонились деревьев, растущих в сырой, болотистой низине, пропитанных железистыми соединениями: такие деревья называли «кремлевыми». Они так тверды, что их почти не берут не топор, ни пила.

Хвойный лес на строительство рубили поздней осенью или в начале зимы с первыми морозами и первым снежком. Осину и березу заготавливали с весны до осени, сразу очищали от коры и бересты, затем сушили. Соблюдалось одно важнейшее правило: строевой лес рубили только на «старый месяц». Сохранилось множество поверий и обычаев, связанных с рубкой леса и строительством. Так, нельзя было ни заготавливать лес, ни начинать рубить дом в понедельник. «Зависшие» деревья, т.е. зацепившиеся при падении за другие деревья или деревья, упавшие на север, обязательно пускали на дрова: считалось, что они принесут несчастье жильцам дома.

Срубленные осенью сосну, лиственницу, ель очищали от веток, распиливали деревья на бревна необходимой длины («крыжевали») и, не ошкуривая от коры, оставляли до весны в штабелях «вылеживаться». С наступлением весны отопревшие деревья легко ошкуривались и вывозились на подворья. Здесь их складывали в штабеля под крышу на 1-2 года для просушки. Для столярных работ бревна сушили не менее 4-х лет, особенно тщательно оберегая от прямых лучей солнца, чтобы не было трещин в древесине. Лишь затем деревья «выводили» и начинали рубить дом.

Хорошие плотники поступали и так: весной бревна сбрасывали в речку, располагая их по течению воды, сроком на 3-4 месяца. Вымоченные бревна летом поднимали из воды и сушили до морозов. Считалось, что древесина при этом будет более прочной, не будет давать трещин, долго не поддастся гниению. При рубке стен бревна укладывали по сторонам света: внутрь дома обращали южную, более рыхлую, но теплую сторону дерева, а наружу – северную, более плотную и «закаленную».

При строительстве дома под нижние венцы вкапывали «стулья» – лиственичные чурки. Их предварительно обмазывали горячей смолой, дегтем или обжигали на костре для предохранения от грибка. Деревянные стояки или камни обязательно отделяли от нижнего ряда несколькими слоями бересты. Насколько можно проследить по старинным строениям, под нижние бревна обязательно набивали камень-плитняк или плотно загоняли лиственичные кряжи. Завалинки подсыпали с внутренней стороны дома, где всегда было сухо.

Стены дома протесывали топором с кривым топорищем и строгали стругом. Стены были ровными, а древесина – светлая, и, как говорили, «дышала». Вплоть до конца XIX в. стены избы не оштукатуривались. Лишь пазы между бревнами заделывались жгутиками белой глины.

Подушки и косяки дверей и окон изготавливали из хорошо просушенной сосны или кедра. Они были несколько шире бревен стены, чтобы не затекала вода. В пазы косяков укладывали просушенный мох, обматывали все ниткой и ставили их на место. При этом мох не «сползал» во» время установки косяков.

В целях предохранения от ржавчины металлические детали ворот, ставней, а также гвозди, проходили специальную обработку. Для этого их нагревали в огне до красного каления и тут же опускали в чистое льняное масло. Однако при строительстве старались по возможности использовать не столько железные гвозди, сколько деревянные шканты, клинья.

Ни один уважающий себя плотник не начинал отделочные работы в доме, пока покрытое крышей строение не высыхало (не «выстоялось»). При этом, сохранность дома обеспечивалась хорошей кровлей. Даже, если по прошествии 25-30 лет крыша и не протекала, тесовую кровлю обязательно перекрывали. Также, по воспоминаниям старожилов, один раз в полстолетия разбирали «окосячку» окон и дверей, при необходимости меняя оконные «подушки» и порог двери, заменяли бревна нижнего ряда стен.

Интерьер жилища крестьянина-старожила

«Таких прекрасных, светлых, обширных изб, с такой изящной внутренней отделкой, нигде в целой России нет. Бревна вытесаны и выструганы так гладко, пригнаны так хорошо, лес подобран так искусно, что в избе стены как бы сплошные, блестят и радужатся от перелива древесных струй», – писал о жилищах сибиряков декабрист И. Завалишин. И сам дом, и его внутреннее убранство служат лишним доказательством прочности и достатка хозяйства крестьян, рисуют совершенно иную, чем у великороссов, картину жизни сибирских старожилов.

Повседневная жизнь крестьян протекала в избе – передней половине дома, а парадная половина дома – горница, — служила чаще для приема гостей, праздничных застолий. Особое место в избе отводилось русской печи – «кормилице» и хозяйственному центру дома.

В конце XVIII в. начали исчезать печи «по-черному», но еще в течение длительного времени печи оставались «полубелыми», т.е. с трубой и заслонкой-задвижкой в верхней части трубы, на чердаке. Как и раньше, в начале XIX в. преобладали глинобитные печи. Печь ставилась справа или слева от входной двери.

У печи было множество углублений – печурок для хранения мелких предметов или посуды, щепы для растопки печи и пр. Под печью хранились ухваты, кочерга, метелки, деревянные лопаты для хлебов. Один-два раза в неделю печь обязательно подбеливалась.

Для спуска в подполье рядом с печью располагался «голбец» («голбчик») – ящик с крышкой. Голбец мог быть и за печью, у боковой стены избы; он представлял собой вертикальную дверь и ступени спуска в подполье. Значительно позднее для спуска в подполье стали использовать люк – «западню».

Над входной дверью от печи до стены настилались полати: здесь спали младшие члены семьи, а также хранилась часть одежды. На полати входили по приступкам у печи. Верхним голбцом называлась деревянная площадка вокруг печи до задней стены. Печь служила спальным местом для пожилых людей.

Часть избы перед печью огораживалась загородкой из «тесниц» или матерчатой занавесью и называлась «куть» (ныне – кухня). Вдоль стены кути стоял ящик для посуды, «залавок». Наверху от печи тянулась широкая полка, также для посуды, – «грядка». В кути стоял и стол для хозяйственных нужд хозяйки. Во второй половине XIX в. нижний ящик и подвесной ящики для посуды соединились в большой шкаф для посуды – буфет.

Углы в избе носили названия: кутной, покуть, сутки и «святой» (передний, красный). В переднем углу сходились широкие, до 9-и вершков, лавки (около 40 см). Лавки были прикреплены к стене и застилались специальными ткаными половичками или холстами. Здесь же стоял чисто выскобленный и вымытый стол. С внешней стороны стола стояли скамейки.

Вверху, в передний угол была врезана полка – «божница» с иконами, украшенные пихтой и полотенцами-рушниками. Перед иконами натягивались занавески и висела лампадка.

При наличии одной комнаты-избы, – вся семья жила в ней зимой, а летом все переходили спать в не отапливаемую клеть, на сеновал-поветь. Во второй половине XIX в. нежилые клеть почти не встречались, быстро увеличивалась жилая площадь дома. В многокамерных домах сибиряков есть «прихожки», «горницы», «спаленки», «кладовки-казенки».

В горнице, как правило, была своя печь: «галанка» («голландка»), «механка», «контрамарка», «теремок» и др. У стены стояла деревянная кровать. На ней – пуховые перины, пуховые подушки, простыни из белого, а покрывала из цветного полотна. Кровати покрывали также коврами ручной сибирской работы.

Вдоль стен горницы были лавки, покрытые нарядными покрывалами, шкафы для праздничной посуды. В горницах стояли сундуки с праздничной одеждой и фабричными тканями. Сундуки были как собственной ручной работы, так и купленные на «ярманке» знаменитые сундуки из Западной Сибири «со звоном». Здесь же стоял резной деревянный диван ручной работы.

В углу горницы во второй половине XIX в. стояла многоярусная полка, а в переднем углу или в центре комнаты был большой праздничный стол, часто круглой формы с точеными ножками. Стол покрывался тканной «узорчатой» скатертью или ковром. На столе постоянно стоял самовар и набор фарфоровых чайных чашек.

В «святом» углу горницы была нарядная «божница» с более ценными иконами. Кстати, к наиболее ценным сибиряки относили иконы, привезенные предками из «Рассеи». В простенках окон висели зеркало, часы, иногда картины, «писаные красками». В начале ХХ в. на стенах сибирских домов появляются фотографии в застекленных рамках.

Стены горницы выстругивались особенно тщательно, углы закруглялись. И, по воспоминаниям старожилов, струганные стены даже натирались воском (вощились) для красоты и блеска. В конце XIX в. у зажиточных крестьян стены стали оклеивать бумажными обоями («шпалерами») или холстом, а мебель – окрашивать синей или красной масляной краской.

Полы в избе и горнице многократно скоблились и мылись с «дресвой», прокаленным песком. Затем их застилали сшитым в единое полотно холстом, прибитым по краям мелкими гвоздями. Сверху на холст стелили в несколько слоев домотканые половики: они служили одновременно показателем достатка, зажиточности и благополучия в доме. У богатых крестьян на полу можно было встретить ковры.

Потолки в горнице настилали особенно аккуратно, покрывали резьбой или расписывали красками. Важнейшим духовно-нравственным элементом дома была «матица», потолочная балка. «Матица – дом дёржит», — говорили сибиряки. На матицу в избе подвешивалась на гибкой жерди — «очепе» кроватка для младенца («зыбка», «люлька», «качка»).

Сибирский дом отличался чистотой, ухоженностью, порядком. Во многих местах, особенно у старообрядцев, дом раз в год мыли снаружи от фундамента до конька крыши.

Подворье и хозяйственные постройки

Жилые постройки сибирского крестьянина были лишь частью комплекса построек подворья, по-сибирски – «ограды». Подворье – домохозяйство подразумевало собой все хозяйство, включая постройки, дворы, огороды, загоны. Сюда включались и скот, домашняя птица, орудия труда, инвентарь и запасы-припасы для поддержания жизни членов домохозяйства. В данном случае речь пойдет об узком понимании подворья как комплексе сооружений, возведенном «в ограде» или принадлежащем домохозяевам.

Необходимо отметить, что в сибирских условиях сформировался замкнутый по периметру тип подворья. Высокая степень индивидуализации жизни, сформировала замкнутый мир семьи как «миниобщества» со своими традициями-правилами жизни, своей собственностью и правом полного распоряжения результатами труда. Данный «мир» имел четко выраженные границы с крепкими высокими огораждениями. Забор, по-сибирски — «заплот», – представлял собой, чаще всего, ряд столбов с выбранными вертикальными пазами, забранными толстыми плахами-тесницами или тонкими, слегка протесаными бревнами. Огроды, пригоны для скота могли огораживаться изгородью из жередей.

В комплексе строений важнейшее место занимали главные, парадные ворота усадьбы. Будучи олицетворением благополучия и достатка на подворье, ворота часто были краше и аккутарнее дома. Основной тип ворот в Енисейской губернии – высокие, с двухстворчатыми полотнами для прохода людей и въезда конных экипажей. Ворота часто сверху крылись двухскатной крышей.

Столбы ворот тщательно остругивались, иногда украшались резьбой. Полотна ворот могли быть из вертикальных тесин или забраны в «елочку». На столбе ворот обязательно крепилось кованное кольцо на металлической фигурной пластине-«жуковине». Ворота в скотский пригон или на «скотский двор» были ниже и проще.

К XIX в. центром усадьбы становится «чистый» двор. Он чаще всего располагался с солнечной стороны дома, у парадных ворот. На этом дворе располагались дом, амбары, погреб, завозня и пр. На «скотском» (скотном) дворе размещались хлева, «стаи» для скота, конюшни, сенники и др.

Сено могло храниться и на втором ярусе высокого навеса, на «повети», но чаще всего его наметывали на хлева и «стаи». Во многих районах сибирского края весь двор на зиму сверху крыли жердинами-слегами, опирающимися на вертикальные столбы с развилками, а сверху накрывали сеном и соломой. Таким образом, весь двор полностью был закрыт от непогоды. «Сено намётывают на сей помост, а других сенников не имеется», — писалось в одной из корреспонденций из Сибири.

Строения как «чистого», так и «скотского» дворов располагались чаще всего по периметру усадьбы, непрерывно друг за другом. Отсюда, тыльные стены строений чередовались со звеньями заплота. В качестве строений подворья выступали и многочисленные кладовые, пристройки-прирубы к дому, «стаям», амбару, различные навесы для инвентаря, тесин и бревен и пр.

Так, с тыльной стороны крестового дома прорубался вход-спуск в отдельное подполье-погребок под домом, служившее для хранения картофеля в летнее время. Рядом к дому прирубалось небольшое помещение для домашней птицы. Тепла от стены дома было достаточно, чтобы куры и гуси легко переносили любые морозы.

Амбары (по-сибирски — «анбары») были нескольких типов. Они могли ставиться на камни и иметь земляные завалины или возвышались на небольших вертикальных столбах, с «продувом» снизу. Такие амбары отличались сухостью и защищенностью от мышей.

Амбары были одно- и двухэтажные, с галереей вдоль второго яруса; но в любом случае для амбара характерна значительно выступающая часть крыши со стороны двери. Вход при этом всегда делался с боковой стороны амбара. Амбар служил помещением для хранения хлебных и фуражных припасов, а также посевного зерна.

Поэтому, амбары рубились особенно тщательно, без малейших щелей, без утепления мхом. Особое внимание уделялось прочности и надежности крыши: ее часто делали двойной. Зерно хранилось в специальных отсеках – сусеках специальной сибирской конструкции. В документах отмечается, что крестьяне могли годами «не видеть дна своих сусеков», так как урожаи были отменные и с расчетом на «запас» в неблагоприятный год. Здесь же в амбарах стояли лари для муки и круп, деревянные кадки, мешки с льносеменем, хранились выделанные кожи, холсты, запасная одежда и пр.

Завозней называли помещение для хранения саней, телег, лошадиной упряжи. Завозня имела чаще всего широкие, двустворчатые ворота и широкий помост-настил для въезда в нее.

Практически на каждом подворье сибиряка стояла «летняя куть» (летняя кухня, «времянка») для приготовления пищи, нагрева большого количества воды и «пойла» для скота, варки «скотского хлёбова» и пр.

У многих крестьян-старожилов на усадьбе стояло теплое специально рубленое помещение для столярно-ремесленных работ (столярная, сапожная, пимокатная или бондарная мастерская). Над погребом надстраивали небольшое помещение, погребницу.

Завершали вид крестьянского подворья поленницы дров, но рачительный хозяин строил для них специальный навес. Дров требовалось много, благо, лес вокруг. Заготавливали по 15—25 кубических метров, притом топором. Пила появилась в Сибири лишь в XIX в., а в ангарских деревнях, отмечалось, только во второй половине века, в 1860—70 годы. Дрова обязательно готовили «с запасом», на два-три года вперед.

Индивидуализация жизни и сознания сибиряка часто вызывала конфликты из-за занимаемой земли, подворьями. Отмечались тяжбы по причине перестановки столба на территорию соседа или из-за крыши строения, выступающего на соседский двор.

Особое значение для сибиряка имела баня. Строили ее как срубную, так и в виде землянки Примечательно, что в XVII—XVIII вв. баню-землянку считали более «паркой» Ее вырывали на берегу реки, затем обшивали «тесинами» и накатывали потолок из нетолстых бревен. Как землянки, так и срубные бани часто имели земляную крышу. Топились бани «по-черному».

Складывали печь-каменку, а над ней вешали котел. Воду грели также раскаленными камнями, в бочках. Банная утварь считалась «нечистой» и в других случаях не употреблялась. Чаще всего бани выносились за деревню к реке, озеру.

На дальнем конце усадьбы находилось гумно, застланное тесаными плахами, и стоял овин. В овине внизу располагалась печка из камня или круглая площадка, обложенная камнем. Над топкой располагался настил второго яруса: здесь сушили снопы хлеба. Рачительные хозяева имели на подворье гуменник, в нем хранилась после обмолота мякина для скота.

Гумно и овин чаще всего были общими для 3—5 хозяйств. В 1930-е гг. в связи с коллективизацией гумна и овины исчезают из крестьянских хозяйств, размеры подворьий резко уменьшаются. При этом значительно увеличиваются приусадебные огороды, т.к. овощи, картофель стали сажать не на пашне, а у дома. На усадьбах исчезают конюшни, а большие «стаи», в которых содержались до десятка и более голов скота, превращаются в современные «стайки»…

В крестьянском хозяйстве имелись постройки и вне пределов деревни. На дальней пашне возводились «пашенные» избушки, здесь же строили амбар, загон, конюшню. Часто заимки и пашенные избушки давали начало новой деревне. На покосах по две – три недели жили в шалашах (в ряде мест их называют «балаганы») или даже в легких избушках из тонких бревен или толстых жердей.

Повсеместно на промысловых участках ставили зимовья, «станки», охотничьи избушки. Жили там недолго, в период охотничьего сезона, но в Сибири повсеместно народная этика предусматривала необходимость оставлять в избушке запас дров, немного продуктов, кресало и др. Вдруг сюда забредет заблудившийся в лесу человек…

Таким образом, специфика строительства, строений подворья совершенно идеально соответствовала особенностям природы, хозяйства, всего уклада жизни сибиряков. Еще раз подчеркнем исключительный порядок, чистоту, ухоженность и достаток сибирских построек.

Источники

Публикуется по материалам персонального сайта Бориса Ермолаевича: «Сибирское краеведение».

Источник: altaiskoe.ru

Новосибирец построил среди леса дом из кирпича и идеи он черпал даже в Японии. Смотрим фото

Многие новосибирцы хотели бы жить не в многоэтажках, а в собственных загородных коттеджах. Кого-то останавливает отсутствие денег на строительство, кому-то удобнее жить в городе рядом с работой. Те же, кто все-таки строят свой дом, решают много вопросов. Один из первых — из чего его лучше всего сделать.

Юрий Верещагин не стал выбирать между кирпичом и кедровым брусом, а построил комбинированный дом — из обоих материалов сразу. Он показал, что у него получилось, и рассказал, почему такой способ — самый лучший. Отправляемся в гости в коттедж среди леса.

Мы встречаемся с Юрием Верещагиным на площади Ленина и едем в коттеджный поселок «Соловьи» рядом с селом Марусино. Несмотря на то что жители тех мест постоянно жаловались на ужасные пробки из-за ремонта улицы Большой, мы преодолеваем путь минут за 15–20 — не попали в час пик.

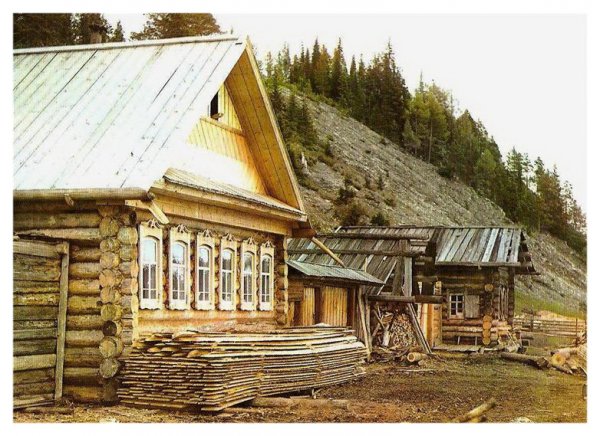

Нас встречает ладный домик среди леса: первый этаж в нем — из оштукатуренного кирпича, второй — из кедрового бруса. Над входом расположились фигурки соловьев — дань названию коттеджного поселка.

Первый этаж сибиряк построил из кирпича, второй — из кедрового бруса

Фото: Евгения Глинчикова

Над парадным входом в дом «летают» соловьи — дань названию коттеджного поселка

Фото: Евгения Глинчикова

Внешность дома удивляет цепочками вместо водосточных труб:

— Трубы для слива воды я органически не выношу с детства. У меня по цепям вода стекает. Японцы так делают, только еще ведерки вешают, чтобы вода собиралась, и они звенят, — описывает хозяин. — Сам дом площадью около 160 метров. Идея заключалась в следующем: живем «в кирпиче», на первом этаже кухня и столовая, а спать идем «в дерево». Наверху две большие спальни, ванная и маленькая комнатка вроде кабинета.

Идею заменить водосточные трубы цепочками Юрий подсмотрел у японцев

Фото: Евгения Глинчикова

Как заверяет сибиряк, дом построен основательно. Фундамент — плита по ребрам (то есть сначала залили ленточный фундамент, засыпали пазухи песком, утрамбовали и залили армированную плиту сверху). Первый этаж — кирпич плюс наружное утепление базальтовой ватой и штукатурка по сетке. Перекрытие плитами. Второй этаж — профилированный кедровый брус и мансардная кровля.

— Почему еще я так построил? Потому что, по исследованиям, когда деревянные дома строят, цоколь надо очень высоко поднимать. У нас где-то 70 сантиметров снег, а иногда и больше. Плюс дождь косой. И низ деревянного дома мокнет и гниет очень быстро. Трещит. Если посмотрите, все купеческие дома по этому принципу построены: низ — кирпич, верх — дерево.

Наши предки — они же не дураки были. Это же всё выстрадано, — объясняет Юрий Верещагин. Выбор кедрового бруса для второго этажа он аргументировал тем, что это дерево теплее сосны и меньше трескается.

Выбор кирпича для первого этажа хозяин объясняет нежеланием мучиться с намоканием цоколя из-за высокого уровня снега в Сибири и косых дождей

Фото: Евгения Глинчикова

Строит дом сибиряк чуть больше двух лет, непосредственно строительные работы начались весной 2019 года:

— В начале быстро строился, а потом я получил травму позвоночника на стройке — 4 месяца в НИИТО провалялся. Ходил, проверял за строителями и упал с лесенки, увезли меня отсюда на скорой.

В ответ на вопрос, сложно ли найти хороших строителей, Юрий улыбается:

— Сложно найти дешевых и хороших — таких не бывает. А люди же ищут дешевле, дешевле, дешевле. А надо искать что-то посередке. Сильно дорогие — очень пафосные и качество не очень. А есть откровенные халявщики, которые работу находят, потом дешевых узбеков приводят, и начинается ругань.

А есть нормальные мужики — их из рук в руки передают.

Возле кухни и столовой у семьи Верещагиных уже стоят стол и лавочки. Именно здесь они с удовольствием проводят время летом, наслаждаясь видами и запахом леса

Фото: Евгения Глинчикова

Мы заворачиваем за дом и оказываемся среди березового леса. Возле дома стоит аккуратный стол и лавочки, где любит проводить время сибиряк с женой:

— Собственно, из-за этих видов всё и затевалось. Я не устаю на это всё смотреть. Сосны посадил, все прижились. Тут очень много птиц, за которыми мы наблюдаем. Я скворечник прибил — скворец прилетает каждый год. Еще есть домик для птичек с купальней. Они с удовольствием прилетают. Очень забавно наблюдать за дятлами: мама-дятел прилетает и с ней эти обормоты — двое сидят с важным видом.

Они толще мамы, здоровые такие, а мама — в кормушку, семечку возьмет и потом им в рот сует. А они только рты открывают, такая картина умильная.

Участок Юрия граничит с лесом. Площадь 18 соток, и из них треть — это березовый лес. Дом прижали максимально к лесу

Фото: Евгения Глинчикова

Глядя на небо из березового леса на участке сибиряка, понимаешь, почему он не захотел его вырубать, как это делали некоторые его соседи, купившие участки с деревьями

Фото: Евгения Глинчикова

Для птиц Юрий обустроил свой домик

Фото: Евгения Глинчикова

Впрочем, некоторые птицы справляются со строительством родовых гнезд на участке новосибирца сами

Фото: Евгения Глинчикова

В коттеджном поселке «Соловьи» все улицы названы в честь художников: Сурикова, Репина, Левитана, Рублева. Есть и улица имени живописца Василия Верещагина. Это в том числе и притянуло Юрия Верещагина посмотреть здесь участок, но на улице его известного однофамильца не было участков с деревьями. Но на соседней улице Рублева такое место нашлось.

Сперва Юрий Верещагин искал участок в «Соловьях» на улице имени художника Василия Верещагина, но по душе пришелся свой кусочек парка на Рублева

Фото: Евгения Глинчикова

Дом Юрия стоит на участке площадью 18 соток, и из них треть — это березовый лес. При этом подберезовики здесь у хозяина не привились, а вот по опята сходить получается. Сразу за кусочком леса Юрия начинается поселковый парк, где есть детские горки, качели, спортивные площадки, отдельный «парк гамаков» и столики для встреч жителей на общих праздниках. Юрий не стал делать закрытый забор между своим участком и общим парком, а поставил зеленый сетчатый, поэтому кажется, что его лес бескрайний.

— Соседи деревья срубают, сажают газон. Я, честно говоря, не понимаю, зачем это надо. Вот перед домом есть открытая лужайка, там я газон сделал. А здесь зачем? У меня стоит забор, который не видно, и от этого весь лес наш. И глаз наслаждается.

А они наставят этих заборов железных — и что, вот ты вышел и смотришь в свой железный забор.

Юрий не стал делать закрытый забор между своим участком и поселковым парком, поэтому его собственный лес плавно перетекает в общий, где есть спортивные и детские площадки

Фото: Евгения Глинчикова

Видно, что местным жителям есть где приятно провести время

Фото: Евгения Глинчикова

Довольно трудно пройти мимо площадки с гамаками и не прилечь

Фото: Евгения Глинчикова

Мы застали в парке еще не совсем золотую осень

Фото: Евгения Глинчикова

На первом этаже в доме Юрия Верещагина расположилась кухня, гостиная и небольшая спальня для сына, когда он будет приезжать к родителям из Москвы, где уже давно живет и работает.

Второй вход в дом — со стороны леса, он ведет на кухню

Фото: Евгения Глинчикова

Строительство своего дома — удовольствие недешевое. У Юрия Верещагина на это ушло около 10 миллионов рублей.

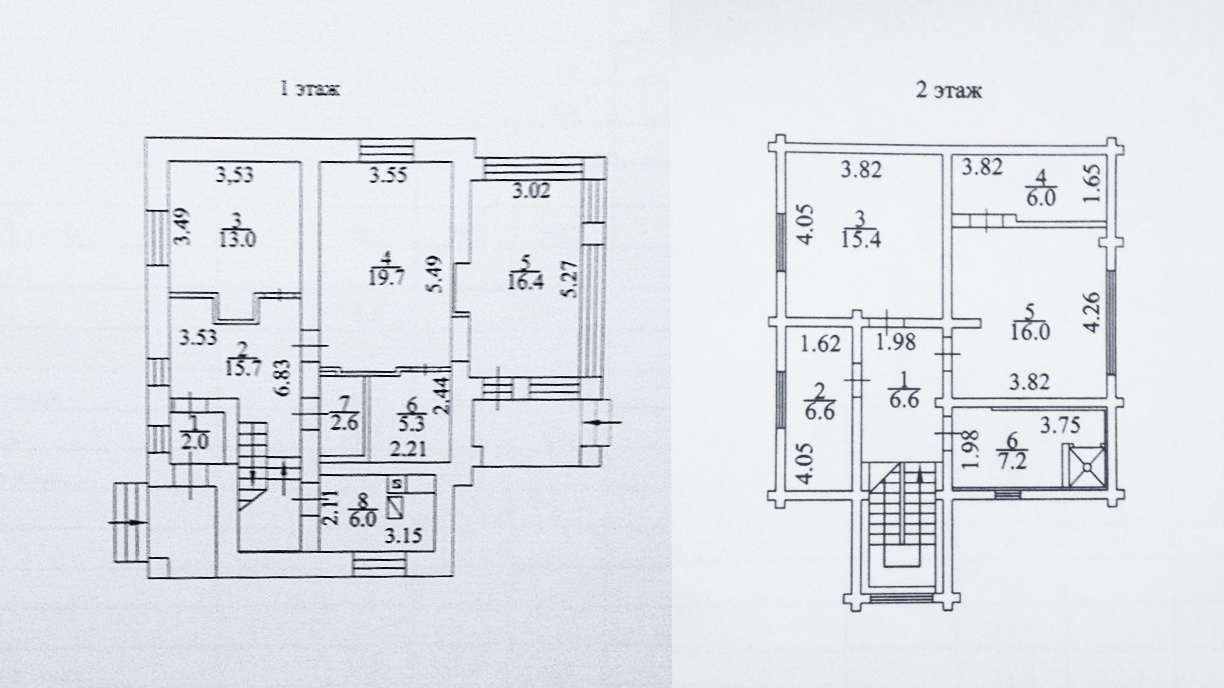

Кроме кухни, столовой и спальни, на первом этаже нашлось место бойлерной, кладовке и туалету. На втором этаже — хозяйские спальни, одна из которых со своей гардеробной, просторная ванная и небольшой кабинет

Схема: Юрий Верещагин

Панорамные окна стирают границу между домом и лесом

Фото: Евгения Глинчикова

Как объяснил Юрий, он не хотел, чтобы вид из панорамных окон портили батареи, поэтому первый этаж отапливается теплыми полами. Правда, ему пришлось сделать и теплые подоконники: чтобы они грели как надо, сибиряк советует делать их обязательно керамическими

Фото: Евгения Глинчикова

Небольшая гостевая комната на первом этаже

Фото: Евгения Глинчикова

Дом строится два года. В следующем году Юрий надеется закончить ремонт и заехать

Фото: Евгения Глинчикова

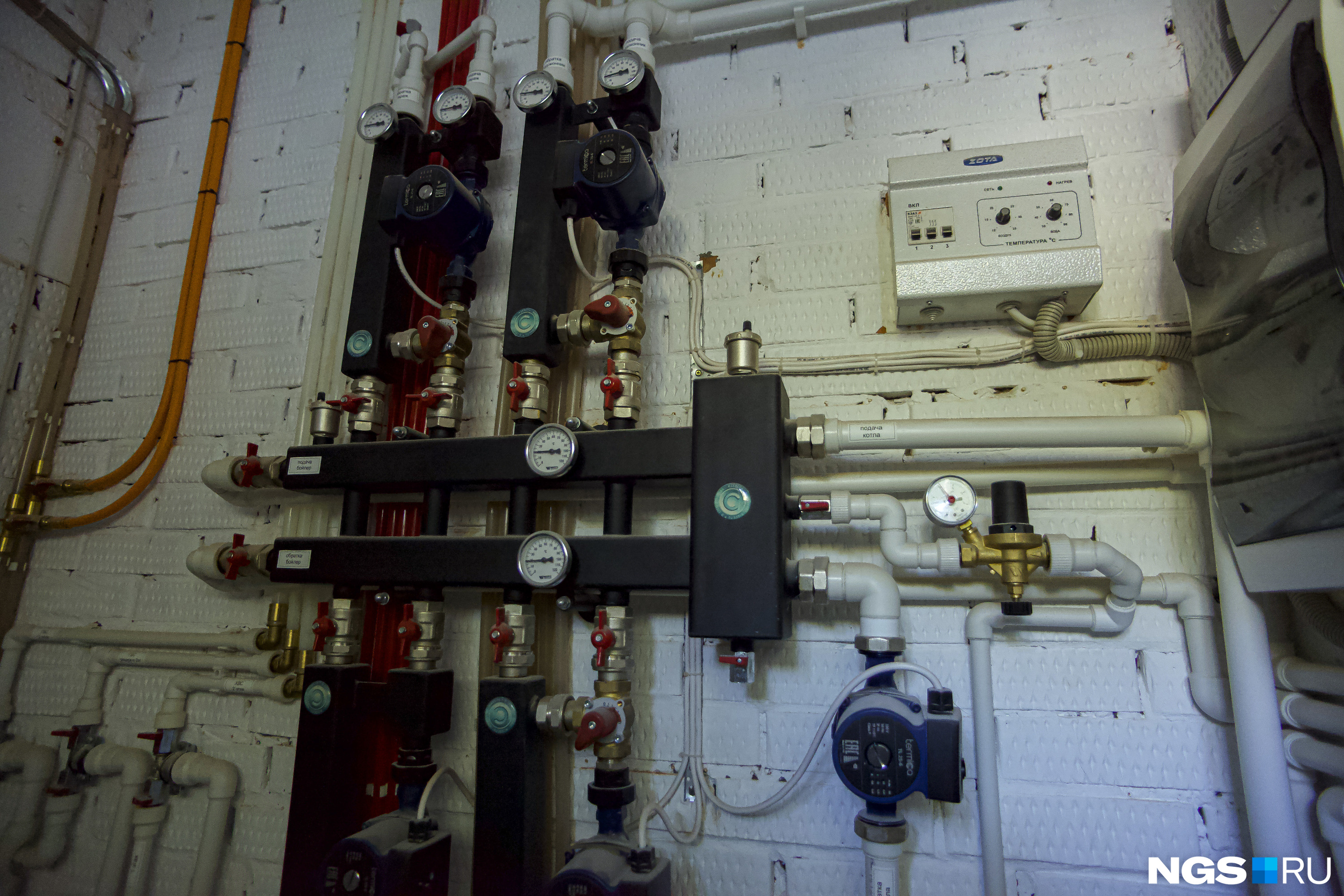

Чтобы рассказать про отопление, Юрий приглашает нас в отдельную инженерную комнату и показывает чугунный котел и бойлер (электрокотел стоит отдельно):

— Вот, собственно, эта штука топит дом: на первом этаже везде теплые полы. Очень комфортно, никаких батарей нет. Но теплые полы не справляются с большими окнами. Поэтому люди, которые выбирают колоссальное остекление и потом делают теплые полы, влетают очень сильно, потому что начинают обмерзать окна.

Мне пришлось посчитать и сделать отдельно теплые подоконники, у которых отдельный контур идет. То есть все подоконники сделаны как батарея, как теплый пол, но там температура другая. Если здесь 27 градусов максимальная на полах, то на подоконниках больше 50.

Сердце котельной — чугунный котел и 200-литровый бойлер

Фото: Евгения Глинчикова

На участке есть всё — вода, электричество, газ, интернет. Все сети закопаны в землю, ничего не торчит

Фото: Евгения Глинчикова

— Ни пластик, ни дерево — ничего нельзя. То есть можно, конечно, но работать не будет. Отдавать тепло не будет, — объясняет Юрий.

Мы поднимаемся на второй этаж, и нас окутывает мягкий и приятный запах кедра — начинаешь понимать, почему хозяин выбрал для строительства именно его. Здесь расположились две спальни, небольшой кабинет и просторная ванная с окошком.

Сложным вопросом Юрий назвал совмещение дерева и гипсокартона в ванной на втором этаже

Фото: Евгения Глинчикова

Как поясняет Юрий, самая большая проблема — совмещение дерева и гипсокартона в ванной:

— Всё это делается на гибких связях. Если дом садится или играет стена — с ней ничего не станет за счет гибких связей. И второе — это вентиляционный зазор. Вот там, за гипсом, вдоль деревянной стены идет труба отопления. Специальная, которая создает теплый воздушный поток. Получается, снизу засасывается воздух, проходит вдоль деревянной стены и сверху выходит наружу из дома.

Поэтому, что бы мы тут ни делали, как ни мылись и какую воду ни лили, через некоторое время всё высохнет и вода будет удалена. Не будет ни плесени, ничего. Потому что это беда. Для людей, которые строят деревянные дома, все эти мокрые зоны — это бич. А если грибок поселился, это всё, его не вывести никак. Отчасти поэтому мы всю стену не стали закрывать ради вентиляции.

И вытяжка, конечно. Вытяжка должна быть.

По словам Юрия Верещагина, ради этого вида из окна спальни на втором этаже всё и затевалось. Весной здесь проходят птичьи свадьбы

Источник: ngs.ru

Материал строительства дома в сибири

Когда требовалось, крестьяне сибирских деревень сами себе ставили избы, бани и другие постройки подворья, так как хорошо владели приемами и правилами плотничьего дела. Как правило, строительство начиналось весной, когда сходил снег. Чтобы закончить строительство до больших сельскохозяйственных работ, хозяин, решивший строиться, собирал родственников и сродственников на «помочь» («помощь»). Если отец отделял взрослых сыновей, то первый год все строили для одного, второй год — для другого, третий — для третьего. Работа по «помочи» означала, что хозяин за работу не платит, а угощает всех, участвовавших в работах, а при необходимости сам идет на «помочь».

Из России в Сибирь иногда заходили плотничьи артели, странствующие в поисках заработка; особо умелыми считались вятские и нижегородские плотники. Такие артели подряжались к сибирякам на работу, в этом случае хозяин старался ничем не обидеть артельных плотников, хорошо заплатить им и угостить.

Ремесло и мастерство плотника почиталось наравне с мастерством кузнеца, часто этим умельцам приписывались мистические способности. Их работа была овеяна легендами. В.А. Ермакова из д. Верхний Сузун (Сузунский район Новосибирской обл. рассказывала, вспоминая детство, как, нанимая на работу мастера-плотника Оленева, отец ее усомнился в его мастерстве.

Плотник же, чтобы доказать свою умелость, сказал, что поставит два амбара, причем в одном всегда будут мыши, а в другом никогда. Так и получилось. Мышей в одном амбаре никак не могли вывести. Рассказывали также, что если плотника не устраивала оплата или угощенье, полагающееся в каждый день работы и в особые дни начала или завершения определенного этапа строительства — при установке окладного венца («Не обмоешь — скрипеть будет»), потолочной балки — матки («Если матку не обмыть, она не ляжет»), после покрытия крыши («С победой»), то он мог навредить хозяевам — вставить в угол избы горлышко разбитой бутылки, чтобы завывало на ветру, подставить между бревнами щепки, чтобы стены промерзали, а мог и сделать так, чтобы сор на полу избы был всегда и его невозможно было вымести.

Иногда хозяин сам ставил сруб, а всю «чистую» работу — наличники, причелины, охлупень, ставни — делал мастер. Деревенские мастера, делавшие на заказ, были самоучками, перенявшими мастерство у другого деревенского умельца. Плату за работу им давали такую, чтобы не обидеть человека, чтобы не стыдно было еще раз обратиться, когда понадобится. Мастера же, когда подряжались, просили пива наварить, уговаривались на оплату деньгами или холстом.

Выбору места для дома придавали большое значение, ведь в этом доме предстоит прожить не одному поколению семьи. Зачастую главенствующую роль при этом играли чисто практические соображения — чтобы рядом была река, чтобы это место хорошо освещалось солнцем.

Наиболее распространена была такая примета: место для дома нужно выбирать ночью или рано утром, идти нужно было на предполагаемое место босиком и в одной рубахе, без верхней одежды, чтобы лучше чувствовать холодные и теплые места. По звездам и Венере- Зарнице определяли время благоприятное для выбора места под строительство. «Когда три звезды полунощные — Кичиги, которые появляются на ночном небе вместе с Зарницей, закатились, то пора идти — это пять часов утра».

Если в предварительно выбранном месте охватывает холодом, то оно не годится для дома — холодное, зато оно хорошо для копки колодца, так как здесь могут близко к поверхности подходить грунтовые воды. Если нужно определить место для колодца поточнее, то с вечера клали несколько сковородок кверху дном в разных местах, утром же смотрели, на какой сковороде скопится больше влаги — там и копать. Если приходилось для нового строительства рубить деревья и корчевать пни, замечали несколько мест, где росли ивы — там устраивали колодец, в этом месте вода была близко. Часто новые дома ставили на месте, где ранее уже жили, новый дом ставили на месте старого, так как земля там была мягкая, легко было голбец рыть. Однако, если это место пользовалось дурной славой или там содержали скот, то избегали строить, а выбирали другое, «неназемное» место.

Хозяев беспокоило благополучие семьи, по их мнению, тесно связанное с местом расположения дома. Считалось, что дом нельзя строить на перекрестке дорог — не будет держаться скотина, с семьей будут несчастья. Нельзя ставить дом на самой гриве – «неладно будет с семьей».

Размещение дома на гриве не рекомендуется; по мнению сельчан, семьи, живущие в таких домах, всегда преследуют несчастья. Часты рассказы о том, что в семье, живущей в таком месте, вскорости после переезда умирает глава семьи или муж убивает жену, а затем кто-то из домочадцев зимой замерзает в лесу (Ордынский, Сузунский районы Новосибирской обл.). Не советовали также ставить дом на месте ворот (Венгеровский район той же области).

Благоприятным же местом для дома будет расположение его на некотором возвышении, но не на гриве, или же в низинке, но не в овраге. Если дом стоит в низинке, то это обеспечит стечение к нему богатства. Эти приметы перекликаются с советами «Назирателя»: «Нужно еще беречься, дом не ставить туда, где может быть сильный ветер, поэтому лучше всего под горой в низине ставить, а не на самой горе, не в самой низине и уж не в темном овраге, но на месте таком, где дом овевает здоровый воздух и очищает все так, чтобы не было бед; да лучше бы место такое, где солнце стоит целый день, потому что тогда и черви, если они зародятся и нездоровая сырость распространится, ветер такой разнесет их, а солнечный жар уничтожит и высушит».

Выбрав место, старались сам дом ориентировать окнами на солнечную южную сторону, чтобы «в избе весело было».

Известна ориентация церквей на те точки горизонта, где всходило солнце в день церковного праздника или в день поминания святого, которому был посвящен храм (к этим дням и приурочивали закладку храмов, если праздник относился к весенне-летнему периоду), или на точки горизонта, где всходило солнце в день (или накануне) закладки храма вне зависимости от дня храмового праздника (если он был осенью или зимой); кроме того, были и храмы, сориентированные на географический восток, определяемый, возможно, по Полярной звезде.

Такое внимание к ориентации здания можно отметить не только для культовых зданий, но и для изб. В д. Малышево Сузунского района Новосибирской области в избе над печью в стене делали специальное отверстие так, чтобы в определенный день в это отверстие заглядывало солнце, что считалось хорошей приметой, сулящей мир, добро и счастье в доме. Таким образом, изба была сориентирована соответствующим образом, чтобы, возможно, это произошло в один из праздничных дней весенне-летнего цикла, когда «солнце играет» — на Пасху или Троицу, что является, вероятно, одной из примет правильного расположения, критерии которого необходимо еще исследовать.

По словам Б.Н. Рыбакова, «дом — мельчайшая частица, неделимый атом древнего общества был весь пронизан магическо-заклинательной символикой, с помощью которой семья каждого славянина стремилась обеспечить себе сытость и тепло, безопасность и здоровье». Это положение в чем-то было верно и для конца XIX — начала XX вв. Не случайно и в этот период каждой фазе строительства придавалось исключительно важное значение, начиная от момента закладки дома.

После тщательного выбора места под дом, начиналась его закладка. Богобоязненные крестьяне для освящения начала строительства приглашали священника.

После таинства, помолясь, «положив начал»2, принимались за работу: «Ну, с Богом?» А для того чтобы без всяких сомнений в доме был достаток, не полагались только на помощь, испрошаемую христианской молитвой, а совершали и действия, имеющие языческое происхождение — например, под окладной венец, на фундамент, в четырех углах будущей избы клали по монете, «чтобы водились деньги» (Сузун). Когда ставили постройки для скота, то под матку клали солому, чтобы «скотинка водилась».

Существовали запретные и благоприятные дни для начала строительства, так, например, понедельник и 13 число считали несчастливыми для начала любого дела. Запрещали начинать строительство в воскресенье, согласуясь с Библией. По словам М.М. Портнягина из д. Мереть Сузунского района, «Бог сотворил землю за шесть дней, а седьмой день, воскресенье, отдыхал.

Раньше люди божественные были, все это соблюдали». Особыми днями считались дни церковных праздников, недаром к ним в быту готовились заранее: старались все в избе вымыть и вычистить, а в сами праздники запрещалось работать. «Торопились вернуться в субботу с работы, чтобы успеть в доме все вымыть и самому вымыться, так как ответу на том свете не будет, хоть сорок святых заступятся» (д. Нижний Сузун). Особо запретным днем для любого вида работ было Благовещенье (7 апреля н. с.), в этот день «Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет».

Закладку дома начинали с устройства его основания. Если грунт был недостаточно плотен, сначала делали фундамент под дом — размечали его по шнуру, копали ямы под стойки глубиной 0,6-1,0 м, опускали туда деревянные стойки – «стулья», иногда предварительно обожженные или смазанные дегтем, чтобы предотвратить гниение их в земле.

Стойки выводили вровень с землей или на 0,3-0,6 м выше уровня земли. Если были камни, то забивали ими и глиной подготовленные ямы, делая прочное основание. Если грунт был достаточно плотным, то под углы избы подставляли камни, покрывая их для изоляции от древесины бревен двумя слоями бересты.

На стайки, или на камни, или на уплотненный грунт укладывали окладной венец — окладник — и далее выставляли венцы до нужной высоты. Как правило, общее количество венцов до матицы было нечетным, как правило, 15-17 при 6- 7 вершковом лесе в «отрубе» — в диаметре бревен (23-32 см). Нижние венцы делали из более толстых бревен, верх сруба складывали из более тонких.

Сруб («струб») рубили или сразу на месте, или же еще в лесу, где хранили срубленный лесоматериал, а затем перевозили в деревню и собирали. Придавая дереву большую водонепроницаемость, окладник мазали дегтем или смолой, которую варили сами. В этом случае фундаментных стоек не ставили, а первый венец укладывали прямо на уплотненный грунт.

Первый венец часто для устойчивости рубили «в охряпку», остальные же венцы в «чашу» («с остатком»), с пазом в верхнем бревне, позже стали применять рубку «в лапу» для неотапливаемых помещений. Для тепла между бревен прокладывали мох. Такой способ назывался «ставить избу на мху». Лучшим для этой цели считался «озерный мох», который брали осенью на озерных прогалинах болота. «Боровой мох» — это тот, что растет в бору, в отличие от упругого озерного при высыхании крошится и высыпается, то есть не обеспечивает хорошей теплоизоляции. После пригонки бревна в срубе оно снимается, на нижнее бревно укладывался слой мха, который придавливался окончательно устанавливаемым бревном.

Когда высоко выводили стойки, дома делали с «завалинками». В Сузунском районе Новосибирской обл. некоторые хозяева из кержаков к зиме «завалинки» заваливали землей, а к лету землю отваливали для «продува».

Пол настилали из широких плах. Делали его или в два слоя – «черный» и «чистый», или в один слой. Плахи для пола очень тщательно обтесывали, отбивали шнурком или ровно отфугованной рейкой, кромили, пропиливали ножовкой, чтобы добиться ровного края для плотной укладки встык. Полы первоначально не красили, однако содержали в большой чистоте — не только мыли, но и скребли ножами- косарями.

Внутри стены чисто обтесывались, необтесанная часть оставалась только за печью. Позднее стены стали обмазывать глиной и белить или штукатурить и белить, иногда их красили олифой, растертой с глиной для придания ей цвета, или масляной краской.

Верхний венец избы назывался «черепным», в нем вынимались «четверти», пазы в четверть бревна, и настилался потолок, также сделанный из плах, которые укладывались «вразбежку» («внахлест», «внакладку»), когда одна из плах несколько заходила на другую. После установки крыши потолок утепляли, набрасывая сверху земли на 2- 3 четвертины (в размер ладони) (д.

Средний Алеус Ордынского района Новосибирской обл.), или промазывали глиной и засыпали перегноем слоем в 20 см. Для утепления потолка также иногда использовали глину, размятую с мякиной, которой промазывали швы со стороны чердака («вышки»), но этот способ был одним из позднейших и считался худшим по эффективности. Самым старым способом утепления считалось покрытие соломой, которую укладывали слоем 20-30 см на «вышке» (д. Мереть Сузунского района Новосибирской обл.).

Имели распространение дома как на высоком, так и на низком подклете. Сибиряки-старожилы, люди более состоятельные предпочитали дома на высоком подклете, переселенцы и люди победнее ставили дома на низком подклете. Наличие подклета автоматически подразумевало использование его для хозяйственный нужд — устройства подполья или подвала.

Редко, только в богатых семьях, например купеческих, встречалось устройство в подклете мастерской (д. Большой Оеш Колыванского района Новосибирской обл.). Это был большой дом купца. Некоторые дома имели жилой подклет. Строили также и двухэтажные дома (д.

Кирза Ордынского района Новосибирской обл.), хотя в основном были распространены одноэтажные дома. Наиболее старый тип дома – «со связью», трехкамерный дом «изба — сени – изба» или «изба — сени – горница» в конце XIX в. вытесняется пятистенками, «скатниками» и крестовиками, «круглыми» домами с прихожками или сенями.

Пятистенки крылись двускатными крышами, которые в разных местностях назывались по-разному: «по-амбарному» (д. Алеус, Ордынского района Новосибирской обл., «крыжом» (д. Мереть Сузунского района Новосибирской обл.), «быком» (районный пос. Маслянино Новосибирской области). «Круглые» дома крылись четырехскатной крышей. Крепили крыши на самцах и на стропилах.

Основным кровельным материалом было дерево, тес и дрань.

Топорный тес выделывался топором из двух половинок расколотого бревна. Из одного бревна можно было сделать только две тесины, драни же получалось значительно больше. Поэтому тес был дороже и был доступен только людям с достатком. С появлением маховой пилы начали использовать пиленый тес.

Для дранки распиливали бревно на части длиной 1,5-2 м. Затем их раскалывали на четыре части, из четвертинок специальным ножом драли дранку, осторожно ведя его вдоль бревна. Или же, не раскалывая на четвертины, приставляли нож-косарь к торцу бревна и ударяли по ножу кувалдой, чтобы он вошел в древесину, а затем осторожно продвигали нож. На дранку шла кондовая прямослойная и мелкослойная сосна. Было замечено, что крупнослойная древесина не годилась для этого, так как скалывалась. Дранку делали толщиной 3 см и более.

Применялось несколько способов покрытия дранью и тесом: «впритык», «вразбежку», «с подшильником». При покрытии «впритык» на обрешетку крыши набивали два сплошных слоя досок одинаковой ширины вплотную, доска к доске. Причем верхние доски устанавливали над стыками нижнего ряда, оба ряда желобились для организации стока воды.

Делали желобки по всей длине доски – «дорожили» стружком (стамеской с лезвием полукруглой формы). Способ «в разбежку» был более дешев, так как требовал меньшего количества материала, но и менее надежен — тесины укладывались как бы в два слоя, но не вплотную одна к другой, а так, чтобы верхняя доска закрывала стык между двумя нижними. В этом случае также оба ряда желобились.

Такой менее надежный, но дешевый способ носил также название «победному». При покрытии третьим способом – «с подшильником» — верхний слой тесин был сплошной, а внизу вразбежку лежали доски под каждым стыком верхнего слоя. Оба слоя желобили.

Верхняя слега конструкции крыши носила название «боевого бруса», в ней делали паз, куда вставляли концы тесин покрытия крыши. Сверху их прижимали специально обтесанным бревном — охлупнем.

При безгвоздевой конструкции крыши «на курицах и потоках» на обрешетку крыши укладывались специальные слеги с загнутыми концами, на которых поддерживали поток — легкое бревно с пазом, куда вставлялись тесины крыши, другим своим концом упертые в «боевой» брус. В этом случае также сверху укладывался охлупень.

Такие крыши древнего происхождения не требовали применения дорогого тогда металла — гвоздей — и прекрасно служили в течение десятилетий. В качестве «куриц» использовали стволы елей нужного размера с частью корневища, так как ель имеет развитый и прочный у основания корень. Если же ели не было, то курицы вырезались специально из древесины других пород. Однако довольно быстро получили распространение стропильные конструкции крыш, что было обусловлено в значительной мере тем, что, например, в Верхнем Приобье ель не растет, что требовало выработки других конструктивных приемов устройства крыши, кроме того, с ростом благосостояния семьи гвозди перестали быть проблемой.

Сени, являясь конструктивной частью дома, возводились одновременно с основным срубом или пристраивались позже. Сени делались срубные либо из теса или бруса, по длине они занимали часть стены или всю стену целиком. Авторы исследований крестьянских жилищ замечают, что в Тюменском уезде (Усть-Ницинская слобода) почти везде отсутствовали сени. Надо заметить, что в Томске, например, среди построек этого периода сени отмечены везде.

Вход в дом мог быть оформлен крыльцом. Вынесенное крыльцо устраивалось в виде площадки, которую делали на уровне пола избы. На площадку крыльца вело 3-5 ступенек, она ограждалась перилами с балясинами. Над крыльцом устраивалась односкатная или двускатная крыша, крепившаяся на столбах. Встречались и внутренние лесенки в сенях, в этом случае вынесенное крыльцо не делали.

Косяки на дверные проемы и рамы в оконные проемы вставлялись в последнюю очередь, когда оставалась только «чистая» работа – «наряд избы», наличники и ставни. В домах было много окон, в избе- клети — 3-4, в пятистенках, крестовиках — от 5 до 12. Большое количество окон выходило на улицу или на южную сторону.

В ранних постройках на северной стороне дома окон было мало или не было совсем, в более поздних постройках размещение окон по сторонам света утратило в большой степени свое значение, его сменила ориентация большинства окон на улицу. Все окна избы делались косящатые, «колодные», иногда с полукруглым верхом, очень нарядные. Делались одинарные, двойные и даже тройные окна.

Волоковые окна иногда устраивались только в сенях. В окнах устраивались как сплошные оконные рамы, так и створчатые. Окна стеклили, бедные хозяева затягивали их брюшиной, прибивая через досточку гвоздями. Такое окно из брюшины служило 1-2 года. На севере Западной Сибири в первой половине XIX в. уже были окна из стекла, но зимой их заменяли «брюшинными оконницами», в том числе и в зажиточных домах, что объясняли тем, что такие окна не давали «мокроты от намерзания».

Окна оформлялись наличниками без ставней или с одно-двух- створчатыми ставнями. Наличники делались по желанию хозяев или очень лаконичными, без резьбы, иногда с выделением цветом некоторых деталей, или же нарядными, замысловатыми. Имела широкое распространение пропильная резьба, которая пришла на смену глубинной.

Наличники с глубинной резьбой выполнялись из осины как материала более податливого для резьбы. Мотивы резьбы повторялись с некоторыми вариациями, это растительные, зооморфные, антропоморфные, геометрические орнаменты. В разных населенных пунктах, на разных улицах, концах деревни существовала определенная мода на узоры.

Для украшения наличников, ставен и карнизов приглашался мастер. По свидетельству Н.Г. Федосеева из д. Базой Томской обл., многие односельчане заказывали резьбу старику Колахматову. Наличники его работы сохранились до сих пор на нескольких домах, которые выделяются среди других своей нарядностью благодаря прекрасной резьбе, сделанной мастерски и с большим вкусом.

Входные двери домов делались одностворчатыми из 4-5 широких деревянных плах. Внутренние же двери были также одностворчатыми или двустворчатыми, в пятистенках их часто не делали, между комнатами оставляли лишь широкий проем. В деревнях региона внутренние двустворчатые двери красились или расписывались петухами.

По окончании строительства дома назначался особый день новоселья. Это один из важнейших этапов в жизни семьи, от него могло зависеть и все дальнейшее благополучие. Множество примет, правил, условных манипуляций привлекалось для обеспечения гарантий хорошей жизни на новом месте.

Чтобы в доме было богатство, «полная чаша», советовали переезжать в полнолуние; молодой или старый месяц, ущербный, сулил ущерб, бедность. Май считался неблагополучным временем для переселения — маяться будешь. Лучше всего было переселяться до Петровок, т. е. до покоса (12 июля нового стиля). Нельзя было переходить в новый дом в понедельник, в церковный праздник.

Благовещенье накладывало запрет как на все работы, так и на переселение. Рекомендовали переселяться с четверга на пятницу, с пятницы на субботу. Суббота считалась наиболее легким, удачным днем для новоселья.

Желание придать преемственность связи нового и старого выражалось в том, что для новоселья в старом доме ставили квашню, а хлеб из нее пекли в новом доме или же переносили саму квашню, а иногда и готовый хлеб. С той же целью переносили золу из загнета старой печи в загнет новой.

Иногда за два дня до новоселья переносили бушное (стиральное) корыто, что должно было обеспечить богатую жизнь. Накануне в дом запускали кошку. Иногда же первой приходила старая бабушка, приносила икону и оставалась ночевать. Наутро приходили смотреть, все ли в порядке с ночевавшими. Если все было хорошо, то это было знаком к удачному новоселью и ко всей последующей жизни на новом месте.

Если до новых жильцов в доме жила другая семья, то при продаже дома нужно было следить, чтобы прежние жильцы оставили стол, икону и заслонку от печи или же по другим версиям — стол и стул. Это считалось необходимым для счастья в доме.

На новоселье приглашали родственников, сродственников, друзей, соседей. Собирались все в старом доме и праздничной процессией шли в новый. Впереди шел хозяин с хлебом-солью, хозяйка с клюкой и помелом, кто-то из почтенных старушек нес икону. Другие участники шествия несли курицу, вели телка, коня. Гостей приглашали в дом, скотину заводили во двор.

Первым заходили хозяин или хозяйка, иногда старушка с иконой, иногда маленький ребенок, иногда же через порог пускали кошку. Хлеб ставили на стол, икону — в передний угол, клюку и помело клали на печь. Старушки молились, и, благословясь, заходили все приглашенные. Всех звали за стол, угощали. Гости желали хозяевам счастливой, богатой жизни в новом доме.

Некоторые хозяева заказывали в день новоселья отслужить молебен.

Источник: Традиционная культура русских Западной Сибири XIX-XX вв. Очерки истории и быта. – Омск: ООО Издательский дом «Наука», 2003. – 243 стр.скачать dle 12.1

Источник: safe-rgs.ru