Содержанием моделей организации работ в виде графиков и матрицы являются методы организации работ как система увязки работ во времени, пространстве и в процессе поставки, использования ресурсов.

Методы организации работ определяются динамикой интенсивности выполнения работ, степенью совмещения работ во времени, характером учитываемых связей и другими признаками, по которым различаются эти методы (рис. 4.5). Рассмотрим основные разновидности методов организации работ в строительстве.

При последовательном методе каждый новый объект строится после того, как построен предыдущий. При этом методе совмещенность работ равна нулю, причем как однотипных, так и разнотипных.

Достоинствами метода является то, что, во-первых, требуется меньше исполнителей в единицу времени, и, во- вторых, легко меняется структура организации работ при сбое какого-либо вида работ.

К недостаткам метода следует отнести наибольшую продолжительность работ по сооружению объекта.

Параллельный метод, осуществляется параллельным выполнением однотипных работ на разных фронтах работ и последовательным выполнением разнотипных работ на каждом фронте работ.

Контроль строительных работ / Контроль качества

Достоинством метода является сокращение общего срока возведения объекта. К недостаткам метода следует отнести увеличение количества исполнителей в единицу времени.

Параллельно-поточный метод осуществляется совмещением разнотипных работ и параллельным выполнением однотипных работ.

Поточный метод — метод, при котором разнотипные работы совмещаются во времени и в пространстве и нет параллельного выполнения однотипных работ.

Поточный метод является симбиозом параллельного и последовательного методов. При поточном методе продолжительность строительства будет меньше, чем при последовательном методе, а интенсивность использования рабочих ниже, чем при параллельном. Смысл здесь в том, что каждый член бригады выполняет только те работы, которые он научился делать хорошо: земляные, кладочные, гидроизоляционные и т. п. То есть они специализируются на разных работах.

Специализация бригад при поточном методе строительства позволяет:

максимально механизировать труд;

улучшить организацию строительства;

повысить производительность труда.

Таким образом, поточное строительство — это такой способ организации производства, когда обеспечивается планомерный выпуск готовой строительной продукции на основе непрерывной и ритмичной работы бригад неизменного состава.

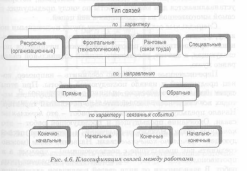

В пределах рассматриваемых групп методов организации работ можно сформулировать целый ряд конкурентоспособных методов с учетом характера связей между работами, при этом возможен учет четырех типов связей (рис. 4.6).

Ресурсная связь отражает степень непрерывности выполнения смежных работ внутри каждого вида работ, т. е. это степень непрерывности использования ресурсов. В этом случае исполнители после завершения работы на одной захватке немедленно начинают работу на другой захватке, т. е. работают без простоев, а значит, растяжение ресурсов связи равно нулю.

Полезные советы, энциклопедия. Все полезные советы с канала Стройхак. Коротко и по делу.

Фронтальная связь отражает степень непрерывности освоения захваток разнотипными бригадами. В этом случае на данном фронте работ после завершения предшествующей работы немедленно начинается последующая работа, т. е. фронт работ не простаивает, а значит, растяжение фронтальной связи равно нулю.

Ранговая связь — связь между двумя смежными работами первого ранга. Под рангом понимают номер работы от начала комплекса работ по наибольшей продолжительности цепи предшествующих работ. В этом случае к работам первого ранга относятся работы с одинаковыми номерами, которые устанавливаются для каждой работы по числу предыдущих в самой многозвенной из подходящих к ней цепей.

Специальные связи — связи между двумя несмежными по виду, фронту и рангу работами. В этом случае после выполнения предшествующей работы немедленно начинается последующая, а значит, растяжение данной специальной связи равно нулю.

Перечисленные связи можно соединить — например, конец предыдущей и начало последующей работы. При этом связи называются конечно-начальными. В последующих методах все связи носят последовательно-начальный характер. Начало предыдущей и последующей работ — это начальные связи. Окончание предыдущей и последующей работ — это конечные связи.

Начало предыдущей и окончание последующей — начально-конечные связи. Название связи (можно соединить как предыдущие с последующими) — прямые, а в противоположном случае — обратные. Связи образуют пути работ. В зависимости от вида связей различают следующие пути:

фронтальный (путь с фронтальными связями);

ресурсный (путь с ресурсными связями);

комбинированный (с сочетанием ресурсных и фронтальных связей).

Рассмотрим направления развития связей на матрицах в двух случаях, когда:

1) матрица построена в системе ОФР:

2) матрица построена в системе ОВР:

В соответствии с данным разнообразием связей могут формироваться различные методы организации работ.

Источник: studfile.net

Методы производства строительно-монтажных работ

В соответствии с увязкой строительных процессов или комплексов строительно-монтажных работ строительство может быть осуществлено по одному из трех существующих методов: последовательному, параллельному и поточному.

1. Последовательный метод предусматривает возведение каждого следующего здания после окончания предыдущего. Общая продолжительность строительства равна времени строительства одного дома, умноженному на их количество, для производства работ требуется относительно малое количество рабочих.

2. Параллельный метод предполагает одновременную постройку всех зданий. Общая продолжительность строительства всех зданий равна продолжительности возведения одного здания, но при этом в т раз (т — количество строящихся зданий) возрастает потребность в рабочих для одновременной работы.

3. Поточный метод сочетает достоинства вышеописанных и исключает недостатки. При поточном методе продолжительность строительства будет меньше, чем при последовательном, но и интенсивность потребления ресурсов окажется меньше, чем при параллельном методе. Специфика метода в том, что возведение здания разбивается на несколько составляющих циклов, имеющих одинаковую продолжительность работ, которые могут выполняться в разное время на каждом здании, что позволит последовательно осуществлять однородные процессы и параллельно разнородные.

Карты трудовых процессов (КТП) разрабатывают для массового внедрения в строительное производство рациональных форм организации труда, высокопроизводительных методов и приемов труда на научной основе, способствующих увеличению выработки рабочих, улучшению качества и снижению себестоимости работ. КТП разрабатываются на простой рабочий процесс, представляющий собой совокупность операций, организационно объединенных в определенной технологической последовательности, результатом которого является получение части строительной продукции.

Карта трудового процесса состоит из пяти разделов: 1) назначение и эффективность применения карты; 2) исполнители и орудия труда; 3) подготовка процесса и условия его выполнения; 4) технология и организация процесса; 5) приемы труда. В первом из них приводятся назначение и область применения карты, показатели производительности труда, достигнутые в результате применения рекомендуемых картой решений, в сопоставлении с показателями ЕНиР (ВНиР, МНиР), а во втором указывается профессиональный и численно-квалификационный состав исполнителей, перечень инструментов, приспособлений, инвентаря, расход материалов и изделий на единицу продукции. В третьем разделе даются требования к готовности и качеству предшествующих работ, к качеству применяемых материалов, изделий, конструкций и методы контроля. Четвертый раздел является одним из основных. В пятом разделе приводятся наиболее рациональные приемы, с помощью которых выполняются рабочие операции .

Технолог. карты разраб-ют для сложных и простых строит. работ. ТК разраб-ся по единой с/ме. В них отраж-ся вопросы технологии и организации строит. процесса, потребности в матер-технич ресурсах, требования к качеству работ.

ТК состоит из 6 разделов: 1. «Область применения»-содержит усл. выполнения стр. процесса, хар-ки констр. элементов зд. и соор и их частей, состав стр. процессов; 2. «Технология и организация выполнения тсроит. процесса» — с-в машин и механизмов с указанием их тех. хар-к и кол-ва, схемы распол-я механизмов, склад. материалов и констр. 3. «Требования к качеству и приемке работ» . 4. «ТБ и охрана труда, экологич. и пожарн. безоп-ть». 5. «Потребность в ресурсах»- ведомости материалов, изделиях, конструкциях. 6. «ТЭП».

14. Механизация строительства.

14. Механизация строительства. Механизация строительно-монтажных работ — замена ручных средств труда машинами и механизмами.По способу выполнения делят на следующие основные группы: механизированные, комплексно-механизированные, автоматизированные, роботизированные.

При земляных работах к механизированным относят наиболее трудоемкую операцию технологического процесса — отрывку грунта, которая всегда выполняется машинами. К комплексно-механизированным относят работы, при производстве которых комплектом машин или отдельной машиной выполняется не только отрывка грунта, но и его транспортирование, разгрузка, разравнивание и уплотнение.

При монтаже бетонных и железобетонных конструкций к механизированным относят работы по подъему и установке конструкций на место, которые обязательно выполняют с применением машин. К комплексно-механизированным монтажным относятся работы по погрузке конструкций на транспортные средства, транспортирование их к месту монтажа, разгрузка, укрупнительная сборка, подъем и установка на место, выполняемые также машинами.

При производстве штукатурных работ механизированной является подача раствора от места его приготовления до места нанесения с помощью растворонасосов или штукатурных агрегатов. Работы, при выполнении которых механизированы приемка или приготовление, перемешивание, просеивание, подача раствора в растворонасосы, нанесение его на оштукатуриваемую поверхность и затирка поверхностей, называются комплексно-механизированными. К механизированным малярным работам относят нанесение окрасочных составов с применением электрокраскопультов, краскораспылителей и агрегатов и валиков с механической подачей окрасочных составов. Если механизированы не только нанесение окрасочных составов, но и грунтовочных и шпатлевочных, шлифовка прошпатлеванных поверхностей, а также приготовление и транспортирование отдельных материалов, то эти работы называются комплексно-механизированными.

17. Технико-экономическое обоснование выбора кранов на разных этапах строительства.

17. Монтажные краны и механизмы подбираются на основании технико-экономических расчетов. При выборе монтажного крана необходимо учитывать соответствие его параметров монтажным характеристикам строящегося объекта. Грузоподъемность крана определяется по массе наиболее тяжелого элемента сооружения. При этом учитывают также возможную высоту подъема крюка. Основными рабочими параметрами монтажных кранов являются:

грузоподъемность; длина стрелы; вылет крюка. Для технической характеристики гусеничных кранов указывают длину гусеничного хода; радиус поворота хвостовой части поворотной платформы башенных кранов; высота подъема крюка; скорость подъема или опускания груза;

скорость передвижения крана; скорость вращения поворотной платформы; производительность.

18. Организация строительной площадки.

18. организация строительных площадок.Прежде чем приступить непосредственно к возведению зданий и сооружений, выполнению строительно-монтажных работ, необходимо организовать строительную площадку. В дальнейшем организация строительной площадки по мере строительства будет требовать видоизменений, которые также необходимо организовывать.

1) технологическая организация строительной площадки;

2) организация подсобно-вспомогательного хозяйства;

3) устройство временных дорог к строительной площадке и внутри нее;

4) организация обеспечения строительства электроэнергией и водой;

5) организация складского хозяйства;

6) организация охраны и освещения строительной площадки;

7) организация санитарно-бытового обеспечения работающих.

Основными принципами и задачами организации строительной площадки являются:

1) обеспечение комфортных и безопасных условий труда работающих;

2) бесперебойное обеспечение процесса строительства энергией, водой и материальными ресурсами;

3) минимизация затрат на организацию строительной площадки.

В зависимости от охватываемой площади и степени детализации строительные генеральные планы могут быть объектными стройгенпланами (в ППР) или общеплощадочными стройгенпланами (в ПОС).

Общеплощадочный стройгенпланвыполняются на стадии разработки ПОС и охватывают всю строительную площадку, включая все ее объекты.

На них показывают:очередность строительства объектов, находящихся на строительной площадке; временные здания и сооружения; дороги и инженерные коммуникации, предназначенные для обслуживания всей строительной площадки.

Состав общеплощадочногостройгенплана

Общеплощадочный строительный генеральный план состоит из графической части и пояснительной записки, где обосновываются решения графической части.

Графическая часть обычно включает:

• собственно план стройплощадки;

• эксплуатацию объектов плана (временных и постоянных);

• фрагменты плана (технологические схемы);

Составление стройгенплана обычно начинают с размещения дорог для внутрипостроечного транспорта и выбирают места для общеплощадочных складов и механизированных установок. После этого размещаются все основные объекты строительного хозяйства. Последними проектируются временные сети водопровода, электроснабжения, теплоснабжения и др.

При проектировании объектов строительного хозяйства обычно руководствуются результатами расчета потребности в этих объектах и специальными правилами их размещения.

Объектный стройгенплан разрабатываются на стадии разработки ППР отдельно на каждый объект, показанный на общеплощадочном стройгенплане.

В состав объектныхстройгенпланов помимо строящегося здания или сооружения входят:

• временные здания и сооружения, необходимые для строительства данного объекта;

• автомобильные и железные дороги; пути рельсовых кранов;

• административно-бытовые и производственные здания, в том числе подлежащие сносу, но сохраняемые на период строительства как временные;

• склады и места приема материалов и изделий;

• точки наружного освещения;

• пожарные гидранты и ограждение территории строящегося объекта.

Графическая часть объектного стройгенплана содержит те же элементы, что и общеплощадочного, но все вопросы прорабатываются более детально.

20. Основные правила проектирования стройгенплана.

20. Основные правила проектирования стройгенплана.

1. Решения, принятые на стройгенплане должны быть увязаны с генпланом, со всеми разделами ПОС (ППР); 2. Принятые обозначения должны соответствовать действующим нормативным документам; 3. Все объекты стройгенплана должны быть наиболее рационально размещены на площадке, отведенной под строительство; 4. Должна быть предусмотрена рациональная организация грузовых и людских потоков; 5. Временные здания и установки располагают на территории, не предназначенной под застройку до окончания строительства; 6. Объемы временного строительства должны быть минимальными за счет использования имеющихся постоянных зданий, дорог и подземных коммуникаций; 7. Для временных зданий следует использовать сборно-разборные инвентарные передвижные вагончики и контейнеры; 8. Склады сборных конструкций и массовых материалов необходимо располагать у мест их наибольшего потребления; 9. Размещение кранов должно гарантировать выполнение всех строительно-монтажных работ по принятой технологии и соблюдение графиков строительства; 10. Приобъектные склады располагают в зонах работы кранов и в непосредственной близости от дорог; 11. Строительную площадку во избежание доступа посторонних лиц необходимо оградить; 12. Необходимо обеспечить безопасное и безвредное осуществление работ, соблюдение санитарных и экологических норм; 13. Должны быть гарантированы противопожарная безопасность, освещение проходов, проездов и рабочих мест.

21. Обеспечение строительной площадки водой, энергией, материалами, полуфабрикатами и конструкциями.

21. Обеспечение строительной площадки водой, энергией, материалами, полуфабрикатами и конструкциями

Организация водоснабжения строительной площадки

Вода на строительной площадке требуется для производственных и хозяйственных нужд, а также на случай тушения пожара. Потребность в воде при разработке проекта производства работ рассчитывается на основе календарного плана строительства и норм удельного расхода воды, принимаемых по таблицам справочников для периода с наибольшим потреблением.

Порядок проектирования временного водоснабжения:

1) определить потребность в воде; 2) выбрать источник водоснабжения; 3) принять наиболее рациональную схему; 4) рассчитать диаметр трубопроводов; 5) привязать трассу и сооружения на СГП.

Если строительная площадка занимает значительную территорию, а строительство осуществляется очередями, потребность в воде определяется для отдельных участков, а система водоснабжения проектируется с учетом обеспечения последовательно выполняемого строительства.

С учетом потребности выбирается источник водоснабжения. Критериями для его выбора являются надлежащее качество воды и возможность полного обеспечения ею всех потребителей. Различают водоснабжение из поверхностных (реки, озера, водохранилища, каналы) и подземных (грунтовые и артезианские) источников. В исключительных случаях воду доставляют в автоцистернах.

Источник: infopedia.su