Михайловский дворец – главное здание Русского музея, расположенного в центре Санкт-Петербурга. Дворец был построен по проекту российского архитектора итальянского происхождения Карло Росси. В своей работе он использовал новаторские приемы, в то же время выдерживая традиционный для эпохи классицизма стиль. За свою работу Росси был награжден орденом Святого Владимира третьей степени.

Идея постройки возникла у императора Павла I, который после рождения младшего сына Михаила в 1798 году повелел ежегодно откладывать средства на строительство дворца для него. По замыслу он должен был затмить резиденции европейских государей своей роскошью и величием, подчеркнуть статус России как империи. Сегодня Михайловский дворец интересен туристам не только своими интерьерами и архитектурой, но и обширной коллекцией шедевров российского искусства. В Академическом зале регулярно проходят концерты, проводятся тематические мероприятия, посвященные изучению национальной истории и традиций.

Сэкономь на путешествии!

Видео: Михайловский дворец

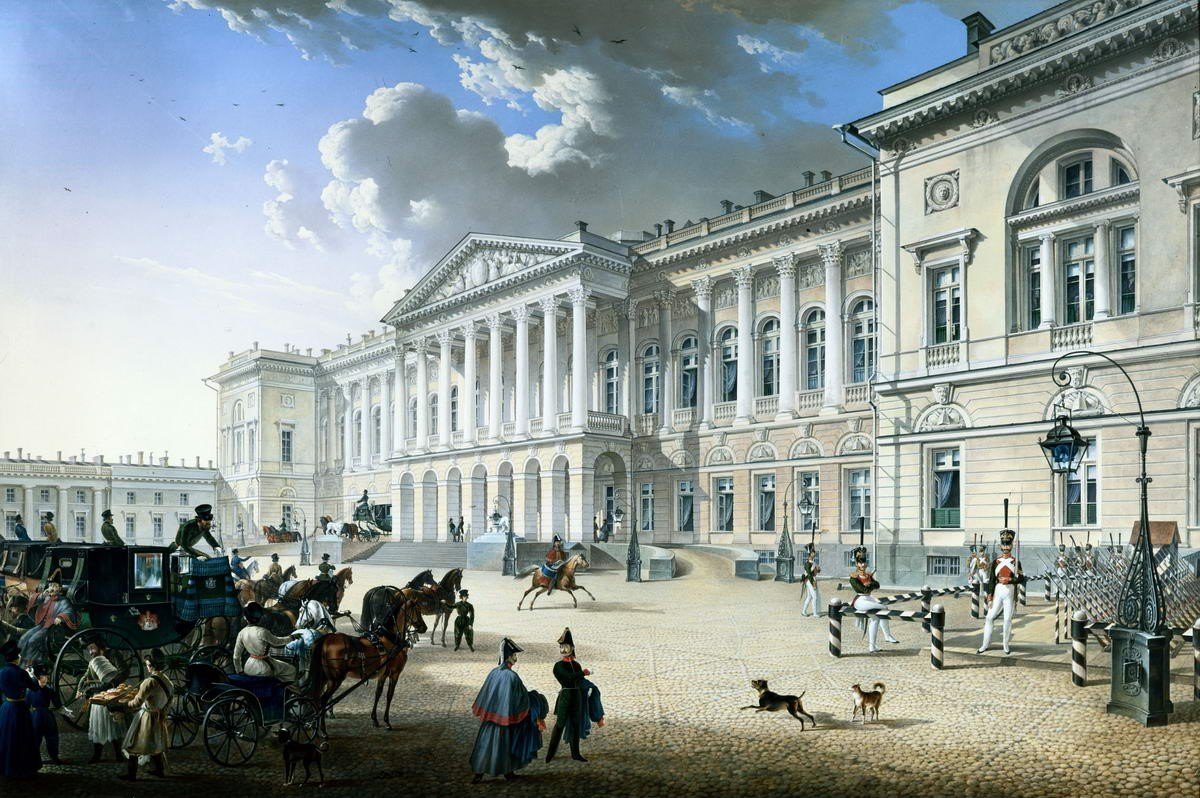

Великокняжеский Михайловский дворец.

История Михайловского дворца

Император Павел I не смог реализовать свой замысел – в результате дворцового переворота в 1801 году он был убит. Но его воля была исполнена Александром I: по достижении Михаилом 21 года началось строительство дворца. В фундамент были заложены ковчег с серебряными монетами и памятная доска, тоже целиком из серебра.

Росси получил в распоряжение пустырь, на месте которого при Петре I был большой фруктовый сад, а на момент начала строительства – заросшая репейником и крапивой бесхозная территория. К 1820 году был закончен главный корпус, в 1821 году – два примыкающих к нему флигеля, а в 1825 году – завершена внутренняя отделка. Дворец был освящен и пожалован императором младшему брату. В общей сложности строительство велось 6 лет и обошлось почти в 8 миллионов рублей.

Внутреннее убранство резиденции было роскошным. Дом украшали скульптуры и статуи, на полу был паркет из дорогих пород дерева, впервые в отделке использовались обои. Михайловский дворец стал центром культурной жизни – здесь устраивались светские приемы, на которых собиралась творческая элита. Среди гостей Михаила Павловича были такие известные люди, как Пушкин, Айвазовский, Тютчев, Жуковский и многие другие.

Министр финансов Витте предложил Николаю II устроить здесь Русский музей имени его отца. На тот момент экспозицию Эрмитажа составляли, в основном, иностранные экспонаты, а для работ отечественных мастеров не хватало места. Так, под шедевры российского искусства по воле императора было выделено отдельное роскошное здание Михайловского дворца. В настоящее время он является частью крупного музейного комплекса, в который входит 5 зданий, 3 сада и ряд небольших сооружений.

Интересные факты о Михайловском дворце:

- На украшение усадьбы ушло больше денег, чем на ее строительство.

- Король Великобритании Георг IV, до которого дошли слухи о великолепной резиденции великого князя, попросил императора изготовить для него макет здания. Модель с размером основания 2х2 метра была изготовлена и доставлена в Англию русскими мастерами.

- Паркет был изготовлен из красного, черного, фиолетового, чефразового, пальмового дерева, стоимость квадратной сажени (чуть более 4,5 м²) составляла 160 рублей.

- После смерти Михаила его супругой Еленой вместо вестибюля на первом этаже был устроен Малый театр, а на втором этаже вместо столовой – Большой театр. Рядом с первой гостиной была создана Малая дворцовая церковь имени Святой Елены.

Выставки

В Михайловском Дворце представлены следующие постоянные экспозиции шедевров русского искусства:

- XII-XIV веков;

- XVIII века;

- первой половины XIX века;

- второй половины XIX века;

- народное искусство XVII-XXI веков.

Древнерусская экспозиция включает в себя одну из крупнейших в России коллекцию икон – порядка 6000 экспонатов. Она разделена на четыре зала. В первом из них находятся самые древние иконы, в их числе знаменитая «Борис и Глеб» – одно из немногих сохранившихся изображений первых русских святых.

Во втором зале посетителям открываются шедевры крупных иконописных центров Древней Руси – Новгорода и Пскова. В третьем зале представлены экспонаты московской школы иконописи, в том числе созданные известным художником Андреем Рублевым. В четвертом помещении – более поздние работы XVI-XVII веков, среди них знаменитая икона «Троица».

В экспозиции, посвященной русскому искусству XVIII века, находятся выдающиеся работы времен Петра I. В основном, это портретная и историческая живопись, но есть и коллекция скульптур. Также посетителям интересно будет посмотреть на выставку образцов мебели, интерьера, декоративно-прикладного творчества.

Выставка работ первой половины XIX века включает картины различных стилей и произведения известных скульпторов того времени. В коллекции представлены полотна К. П. Брюллова, Ф. И. Бруни, С. Щедрина, А. А. Иванова, О. И. Кипренского, И. К. Айвазовского и многих других. Особенностью выставки является Белый зал, который сохранил свой первоначальный облик и художественное оформление со времен постройки Михайловского дворца.

Самой солидной является экспозиция работ художников и скульпторов второй половины XIX века – периода рассвета российского искусства. Здесь представлены картины В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. В. Верещагина, В. Г. Перова, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина и других выдающихся мастеров живописи и скульптуры. Залы, как и многие полотна, отреставрированы, работает светодиодное освещение, также выставлены малоизвестные и ранее находившиеся в запасниках произведения.

Интересной является и выставка народного искусства, расположившаяся в 12 залах и включающая порядка 50 000 экспонатов. Работы расположены в хронологическом порядке. Здесь можно посмотреть на предметы народных промыслов, кузнечного мастерства, текстиль, глиняную и деревянную мебель, посуду, игрушки. Особое внимание уделено искусству резьбы и росписи по дереву.

Есть и богатая экспозиция современных мастеров, которые поддерживают традиции прошлого. Здесь представлена палехская роспись, хохлома, дымковская игрушка, финифть, кружево, подносы из Жостово, резьба по кости, гжель.

Кроме постоянных экспозиций регулярно проводятся тематические и авторские выставки – все они посвящены работам русских мастеров.

Информация для посетителей

Михайловский дворец открыт в понедельник с 10:00 до 20:00, в среду, пятницу, субботу и воскресенье – с 10:00 до 18:00, в четверг – с 13:00 до 21:00, вторник – выходной день. При планировании посещения нужно учитывать, что кассы закрываются на полчаса раньше. В воскресенье с 13:00 до 15:00 работает «экскурсия выходного дня» для индивидуальных посетителей.

Стоимость билета для взрослых – 450 руб., для студентов, школьников старше 16 лет и пенсионеров – 200 руб. Для граждан России, Белоруссии, а также иностранцев, легально постоянно проживающих и работающих на территории РФ, цена ниже – 350 руб. для взрослых и 170 руб. для школьников, студентов и пенсионеров.

Также можно приобрести комплексный билет на посещение Михайловского дворца и второго филиала на выбор:

- сроком действия 1 день: 650 руб. – взрослым, 300 руб. – студентам и пенсионерам;

- на 3 календарных дня: 900 руб. – взрослым, 450 руб. – студентам и пенсионерам.

Постоянным посетителям предлагается годовой абонемент: 1500 руб. на 6 посещений, 2700 руб. – на 12. Школьники до 16 лет, а также учащиеся школ и ВУЗов художественного и искусствоведческого профиля могут посещать Михайловский дворец бесплатно. 18 число каждого месяца является льготным днем, когда за посещение не нужно платить лицам младше 18 лет и студентам. Любительская фотосъемка платная – обойдется в 500 рублей.

Билеты можно приобрести непосредственно в кассе или купить онлайн на официальном сайте Русского музея. Для этого нужно зарегистрироваться, заполнив личные и контактные данные. После оплаты электронный билет придет на e-mail, указанный при покупке. Его нужно распечатать и предъявить в кассе в день посещения, либо назвать его номер и предъявить удостоверение личности.

Как добраться

Михайловский дворец расположен по адресу: Санкт-Петербург, ул. Инженерная, 4. Если ехать на метро, то выходить нужно на станции «Невский проспект» или «Гостиный двор». Также из разных точек Северной столицы до Михайловского дворца можно добраться на автобусах № 3, 22, 27, 49, К212 и на троллейбусах № 5, 22.

Источник: wikiway.com

Михайловский дворец в Санкт-Петербурге

Михайловский дворец в Санкт-Петербурге – одна из самых посещаемых достопримечательностей Северной столицы. В XIX веке в его стенах был открыт Русский музей – самое большое собрание русского искусства в мире. И по сей день экспонаты хранятся во дворце, который посещают более 2 миллионов человек ежегодно.

История Михайловского дворца

Основателем дворца является император Павел I: когда у него родился младший сын, великий князь Михаил Павлович, он приказал каждый год откладывать денежные средства для постройки его будущей резиденции. Младший наследник вряд ли унаследовал бы императорский трон, поэтому Павел I велел копить сумму, как он сам говорил, «дабы сын, достигнув совершеннолетия, по крайней мере, мог жить по-царски».

Сам император Павел I так и не увидел резиденцию своего сына, так как был убит, когда Михаилу Павловичу было всего 3 года. Указ о строительстве дворца для него издал первый сын императора – Александр I, возведение резиденции началось, когда младшему сыну Павла I исполнился 21 год.

Проект дворца разрабатывался с 1817 года, несколько раз менялось место для строительства: сначала возведение планировалось на месте дворца Воронцова, позже – дома Чернышева. В 1819 году была создана специальная комиссия, курировавшая дворец великого князя. И в этом же году начались работы по сносу оранжерей в садах Михайловского замка.

Строительство началось в середине апреля, и было завершено в 1823 году. Александр I выпустил указ, согласно которому дворец был передан его младшему брату «в вечное и потомственное владение». Еще 2 года велись отделочные работы, освятили дворец только в сентябре 1825 года.

Принимал работы лично император, и в благодарность за построенную княжескую резиденцию вручил архитектору Карлу Росси перстень с бриллиантом и орден Святого Владимира. Итоговая стоимость возведения дворца составила 7 875 000 рублей. Сразу же после завершения всех работ князь Михаил вместе со своей супругой поселились во дворце.

Михаил Павлович не только жил во дворце, это было место его службы. Поэтому интерьеры перестраивались несколько раз, чтобы сделать их более функциональными для служебных нужд. Первая перестройка была уже в 1830-х годах. А в 40х и 50х годах XIX века изменялись жилые комнаты. В итоге, первоначальный вид во дворце сохранила только Парадная лестница и Белый зал.

В некоторых залах можно увидеть оригинальную роспись и лепку.

Князь Михаил Павлович скончался в 1849 году, его супруга, Елена Павловна, часто после его смерти устраивала во дворце салоны, чтобы сберечь память о князе. Их посещали именитые деятельности того времени – писатели и художники, политики и члены императорской семьи. После смерти жены князя в 1873 года, во дворце жила княжна Екатерина Михайловна – единственная из дочерей супружеской пары, пережившая родителей.

В конце XIX века внуки Михаила Павловича продали княжескую резиденцию в государственную казну. В апреле 1895 года действующий император Николай II подписал указ об основании в честь своего отца «Русского музея императора Александра III». Сразу же после этого началась перестройка помещений под музейные экспозиции.

Михайловский дворец в годы Великой Отечественной войны

К началу 1940-х годов коллекция Русского музея состояла из 300 тысяч экспонатов. Их эвакуация началась сразу же, как только стало известно о начале войны – близость к линии фронта грозила наследию истории и культуры гибелью.

Предметы искусства вывозились вглубь страны. Чтобы организовать эвакуацию, работники музея разделили экспонаты на категории. Те, что попадали в первую – вывозились в первую очередь, как можно скорее. Их снимали с экспозиции, упаковывали, или, если это было возможно, накатывали на валы, и отправляли в уральский город Молотов, который сейчас носит имя Пермь.

Вывезти удалось далеко не все экспонаты, в скором времени Ленинград был окружен захватчиками и заблокирован. То, что не успели эвакуировать, укрывали в подвалах. К каждому экспонату подходили с особой заботой, иногда даже рискуя собственными жизнями, ради их спасения. Например, для скульптуры «Анна Иоанновна с арапчонком» в саду дворца вырыли глубокий котлован.

10-тонный памятник спустили по парадной лестнице, и опустили в землю. Закопав ее, на месте хранения разбили клумбу, чтобы его замаскировать.

Таким же образом удалось сохранить монумент «Александр III», а холм над ним засыпали овсом, чтобы он превратился в неприметный зеленый курган. Все эти работы спасли скульптуры от многочисленных бомб.

В войну на территорию музея было сброшено 11 фугасных бомб, несчетное количество зажигательных, и более 40 снарядов. Но, несмотря на это, музей продолжал работу. Сотрудники продолжали заниматься научной деятельностью, хранить памятники истории и культуры.

Сразу после окончания войны была начата реконструкция дворца, восстановление залов и интерьеров, возвращение экспонатов. Уже осенью 1945 года были привезены первые экспонаты их Перми. А к первой годовщине Победы была подготовлена выставка «Русское реалистическое искусство XIX века».

Архитектура и внутреннее убранство дворца

Архитектором дворца был Карл Росси, который возвел его на месте парников и оранжерей садов Михайловского замка. Параллельно с проектом княжеской резиденции Росси работал над Марсовым полем, Адмиралтейской набережной, Сенатской площадью и другими ныне знаменитыми объектами. Уникальность этого дворца заключалась в сочетании городской закрытой усадьбы с роскошным дворцовым ансамблем.

Несмотря на масштаб постройки, фасад который раскинулся на 105 метров, дворцовая композиция получилась достаточно консервативной. Стиль Михайловского дворца соответствует палладианству, французской схеме с трехчастной структурой и парадным двором, а также русскому усадебному зодчеству.

Центральный фасад, располагающийся на юге, включает в себя главный корпус, украшенный восьмиколонным портиком коринфского ордера, роскошной лестницей и фигурами львов по бокам. Оформление боковых корпусов состоит из трёхчетвертных коринфских колонн и фризов, которые включают в себя 44 барельефа. От улицы дворец отделяют парадный двор и чугунная ограда, которая придает ансамблю ампирный шарм.

Северная сторона выходит в Михайловский сад. Она украшена по аналогии с главной, однако, имеет менее выдающиеся ризалиты, а вместо портиков – просторная лоджия и колонны коринфского ордера.

Парадная лестница дворца – не просто часть интерьера, а выдающееся произведение искусства и архитектуры. Ее можно увидеть на главном входе, в проеме большой полуциркульной арки. На втором этаже она украшена коринфской колоннадой, а на уровне капителей колонн можно увидеть скульптурные панно и росписи.

Белый (Белоколонный) зал чудом сохранил оригинальную отделку. Помещение выполнено в стиле русского ампира, в котором белоснежные колонны из искусственного мрамора сочетаются с позолотой плафонов и люстр, а также живописным фризом на золотом фоне.

В зале можно увидеть уникальную резную мебель, отделанную белым лаком и позолотой, украшенную обивкой из синего шелка.

Русский музей в Михайловском дворце

Вскоре после того, как княжеская резиденция была продана внуками Михаила Павловича в императорскую казну, вышел указ Николая II об основании Русского музея, и предоставлении для хранения экспонатов Михайловского дворца. Вместе с ним в распоряжении музея перешли и сад, служебные постройки, флигели.

Сразу была начата перестройка, которая должна была позволить разместиться музейным помещениям. Ей руководил архитектор Василий Свиньин. Перестройка длилась 3 года, и после окончания была принята комиссией без доработок.

Коллекция Русского музея началась со 122 картин, поступивших в 1898 году из Академии художеств, 80 полотен из Эрмитажа, а также из 95 работ, привезенных из Зимнего дворца, Гатчинского и Александровского дворцов. Дополнили первую коллекцию и покупки из частных собраний.

Князи, княгини, и именитые личности передавали в дар музею рисунки и акварели. Уже к открытию экспозиция насчитывала 445 картин, 11 скульптур, 981 рисунок, гравюру и акварель, а также более 5000 предметов старины – икон и изделий древнерусского искусства.

Русский музей Александра III распахнул свои двери 19 марта 1898 года. В настоящее время он хранит самую большую коллекцию русского искусства в мире. Здесь можно увидеть работы Андрея Рублева, Ильи Репина, Ивана Шишкина, Марка Шагала и других именитых деятелей, а площадь музейных помещений составляет более 24 квадратных километров.

Знаменитые экспонаты

Экскурсия по Русскому музею в Михайловском дворце начинается с Парадного вестибюля. Он сохранил оригинальную ампирную отделку XIX века, а лестница является отдельным экспонатом.

Несмотря на то, что в музее хранятся тысячи ценных экспонатов, среди них есть особые, которые непременно стоит увидеть во время экскурсии по дворцу.

Ангел Златые власы – старейшая икона, хранящаяся в Русском музее. Она была написана в XII веке. Удивительная особенность иконы – в ее тонком исполнении: волосы Гавриила украшены тончайшими нитями из сусального золота.

«Последний путь Помпеи» – пожалуй, самая знаменитая работа Карла Брюллова, которая считается эталоном российской школы живописи. Наброски для картины художник делал с натуры: он был на учебе в Италии то время, когда в Помпеях начались раскопки. Карл Брюллов рисовал ее 3 года, и принесла автору почет и славу. Николай I приказал повесить работу в академии художеств, чтобы она служила ориентиром для обучающихся живописцев.

«Девятый вал» кисти Ивана Айвазовского стала самым знаменитым полотном художника, несмотря на то, что он написал сотни картин с морем. На ней изображены суровая стихия, и моряки, пытающиеся спастись на мачте после кораблекрушения.

«Витязь на распутье» – знакомая всем работа Виктора Васнецова, которую он переделывал несколько раз. В первоначальной версии всадник стоял лицом к зрителю, а на камне можно было прочесть всю надпись. Кроме того, в финальной версии с полотна исчезла дорога.

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану» кисти Ильи Репина. Сюжет письма, дошедший до художника, так его заинтересовал, что он решил его воплотить. Работа заняла 11 лет. И, несмотря на то, что картину признали лишенной исторической достоверности, работа обрела успех на выставках, и в итоге была куплена Александром III.

Выставки

В Михайловском дворце есть 5 постоянных экспозиций. Первая посвящена древнерусскому искусству XII – XVII веков, она состоит более чем из 6 тысяч икон. Вторая выставка называется «Русское искусство XVIII века», она посвящена эпохе Петра I. Третья выставка – «Русское искусство первой половины XIX века», которая рассказывает о тенденциях изобразительного искусства в России этой эпохи. Четвертая экспозиция – «Русское искусство второй половины XIX века», отдельное место в которой уделено произведениям представителей академизма в живописи и скульптуре этого времени. Последняя постоянная экспозиция – «Русское народное искусство XVII-XXI веков», где посетители могут увидеть более 1,5 тысяч экспонатов, рассказывающих историю развития крестьянского искусства и местных ремесел в России на протяжении эпох.

Как добраться

Михайловский дворец расположен по адресу: улица Инженерная, 2-4.

Ближайшая станция метро – «Невский проспект», от нее до музея порядка 10 минут пешей прогулки. Рядом с дворцом расположена остановка городского транспорта «Инженерная», где останавливаются трамваи №3, автобусы №49, маршрутные такси №К-107 и К-289.

Источник: www.spbmuzei.ru