Заполните форму и наш специалист свяжется с Вами

Получить демо

Заполните форму и наш специалист подготовит для Вас демонстрационный стенд

Получить демо

Заполните форму и наш специалист подготовит для вас демонстрационный стенд

Заказать демонстрацию

Укажите свои контактные данные, чтоб мы могли подготовить для вас демонстрационный стенд

Получить предложение

Заполните форму и наш специалист направит для Вас предложение

Приобретая систему Олимп, Вы получаете весь входящий в нее функционал.

Скрытых платежей нет, Вы сможете решать все свои уникальные задачи.

Спасибо!

Ваша заявка отправлена

Подписаться

Укажите свой адрес электронной почты для рассылки

Подготовка производства

Планирование производства

Учет хода производства

Обеспечение ресурсами

Подготовка производства

Подготовка производства

Нюансы списания материалов

Техническая подготовка производства нацелена на формирование нормативной базы производственного предприятия, включающей описание продукции, техпроцессов и требуемых для производства ресурсов.

Подготовка производства делится на конструкторскую и технологическую и включает:

- проектирование новых и совершенствование конструкций ранее выпускаемых изделий, обеспечение их производства техническими условиями, чертежами, спецификациями и прочей конструкторской документацией;

- разработку новых и улучшение действующих технологических процессов, обеспечение производства технологической документацией;

- разработку прогрессивных технических нормативов трудоемкости обработки, норм расхода материалов и инструмента.

Для повышения эффективности работы с информационной системой специалистов предприятия в ней организованы специализированные режимы «Рабочее место конструктора», «Рабочее место технолога» и «Рабочее место нормировщика ПТН».

Конструкторская подготовка производства

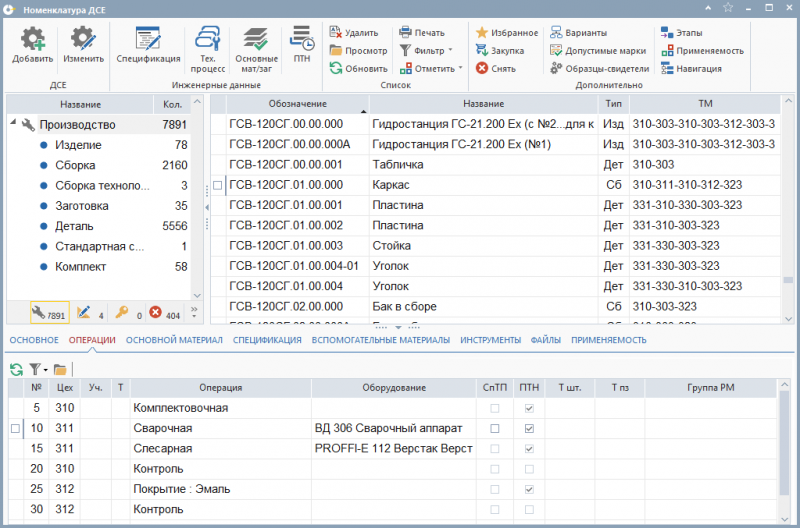

Конструкторская подготовка производства в системе Олимп включает в себя формирование полного списка изготавливаемых на предприятии деталей и сборочных единиц (ДСЕ). О каждой ДСЕ указывается основная информация, необходимая для нормирования ресурсов, планирования и учета производства.

В рамках конструкторской подготовки производства вносится информация о составах сборочных единиц и допустимых заменах в составах.

Технологическая подготовка производства

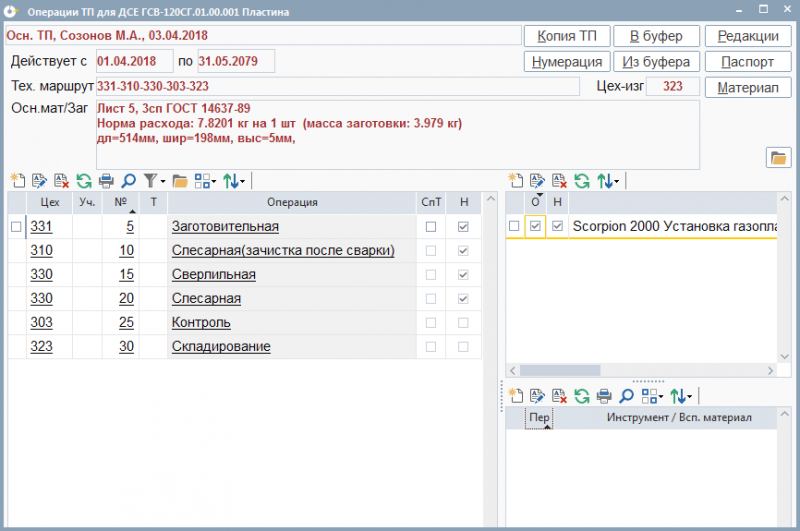

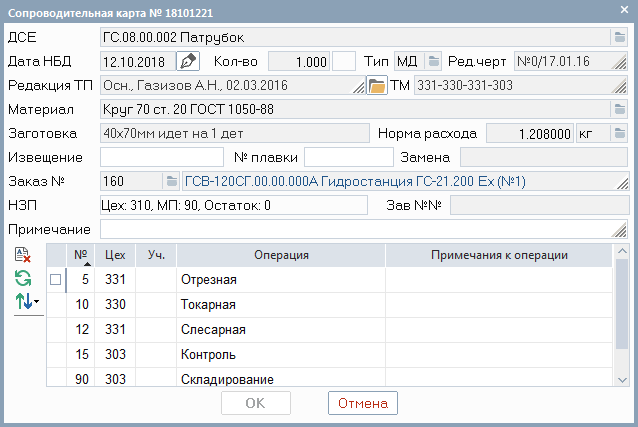

Технологическая подготовка заключается в указании для каждой ДСЕ последовательности операций процесса производства и объема требуемых ресурсов. Последовательность операций с информацией о цехе и участке описывает маршрут изготовления. Для операции может быть указано основное и дополнительное оборудование, инструмент и вспомогательные материалы.

Для того, чтобы учесть все существующие на предприятии варианты организации производственного процесса, присутствует возможность кроме основного указать альтернативные технологические процессы.

Для деталей и заготовок технолог в процессе подготовки производства указывает используемый материал и его норму расхода. Могут быть указаны допустимые варианты замены основного материала.

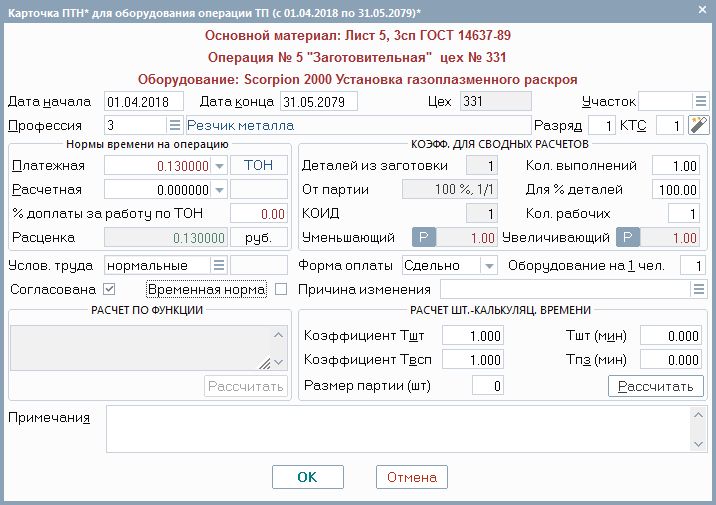

Нормирование труда

Помимо материальных ресурсов для производства необходимо оборудование и рабочие. Нормирование этих ресурсов осуществляется путем задания времени выполнения технологической операции.

Кроме нормы времени указывается информация, необходимая для проведения сводных расчетов требуемой численности рабочих и производственных мощностей.

Расчеты и анализ

На основе конструкторских и технологических данных можно получать различные аналитические отчеты. Отчеты можно разделить на три направления: анализ требуемых ресурсов, анализ структуры производства и оптимизация подготовки производства.

Анализ требуемых ресурсов можно вести отдельно по их видам на одно изделие (узел) либо на произвольный список ДСЕ. Среди таких отчетов: «Ведомость материальных затрат», «Ведомость трудоемкости и расценок». Аналитический режим «Калькуляция цены» позволяет проводить сводный анализ всех требуемых ресурсов, в том числе в стоимостном выражении.

Для анализа структуры производства можно использовать аналитические режимы: «Спецификация — расцеховка», «Применяемость операций ТП».

Техническая подготовка производства обеспечивает актуальной нормативной информацией все процессы планирования и учета хода производства. Полнота информации о ДСЕ, большое количество специализированных аналитических отчетов способствует совершенствованию подготовки производства и его унификации.

Планирование производства

Планирование производства

Для производственного предприятия система планирования производства — это фундамент успеха. В основе любого эффективного планирования производственного процесса лежит принцип бесперебойного снабжения конечного потребителя необходимым товаром. Здесь уместно вспомнить известный закон маркетинга: производить то, что продается, а не продавать то, что производится. То есть в основе любого производства продукции лежит спрос, под этот спрос подстраивается предложение. Ключевая задача процесса планирования производства – оптимальное распределение имеющихся ресурсов для своевременного обеспечения потребности службы сбыта продукции.

Необходимо выделить два вида планов: План отгрузки продукции и План производства. План отгрузки призван обеспечить выполнение договорных отношений с потребителями. План производства составляется с целью эффективного использования имеющихся ресурсов для своевременного исполнения плана отгрузки продукции.

План отгрузки продукции

Заявки передаются специалистам по планированию производства для включения в план производства.

План производства

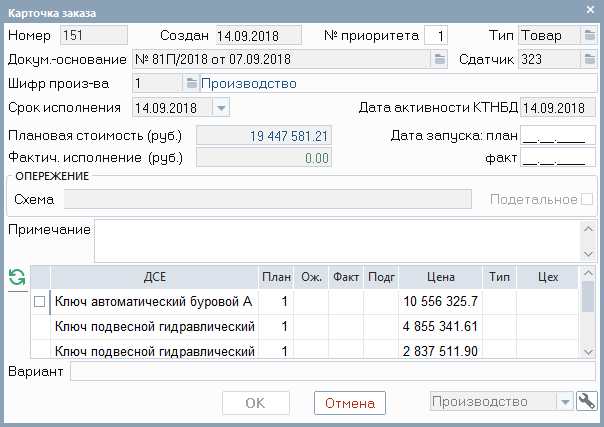

Для включения продукции в план производства создается Производственный заказ. Он может быть оформлен по Заявке службы сбыта или по внутренним потребностям производства, например, для пополнения складов комплектации.

Для Производственного заказа на основе конструкторско-технологических данных программой формируется перечень изготавливаемых ДСЕ с технологическими маршрутами и сроками запуска-выпуска. Совокупность производственных заказов образует план производства.

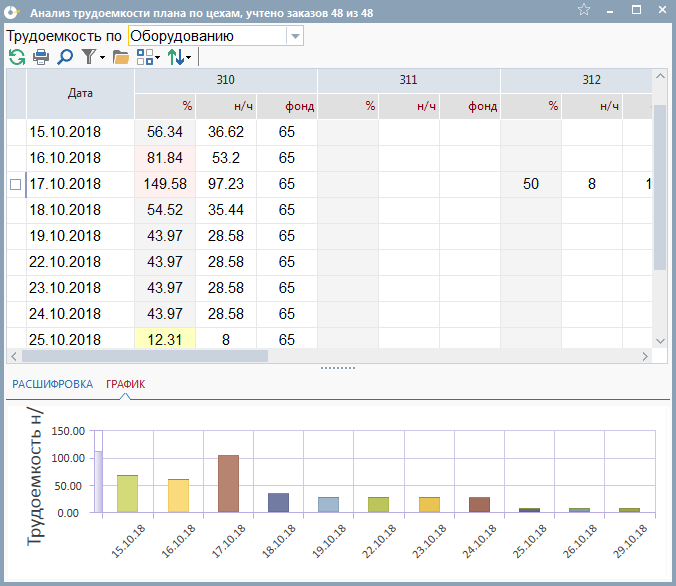

По плану производства выполняется анализ обеспеченности оборудованием и персоналом, формируется план закупки материалов и комплектующих.

Учет хода производства

Учет хода производства

Главная задача учета производства — своевременное и объективное отражение результатов производственной деятельности, получение достоверной информации о ходе выполнения плановых заданий производственными подразделениями. Оперативный учет – это информационная основа для проведения контроля, анализа и регулирования.

Равномерная и бесперебойная работа машиностроительного предприятия осуществляется только при четком контроле и регулировании производства. Для выполнения календарных планов и графиков необходимо оперативно получать информацию о ходе производства. На предприятии этим занимается диспетчерская служба, которая контролирует и регулирует процесс производства.

Оперативный учет производства охватывает:

- движение материалов и покупных комплектующих в цеховых кладовых;

- запуск в производство ДСЕ;

- формирование сменно-суточных заданий;

- движение партий ДСЕ в цехе;

- учет межцеховых передач партий ДСЕ;

- учет выработки по операциям технологического процесса.

Учет партий запуска-выпуска ДСЕ

Учет производства предполагает отражение хода изготовления каждой партии ДСЕ. Всю эту работу в системе выполняют работники цехов (мастера, распределители работ, службы ПДБ и БТЗ цеха).

Документ, который сопровождает партию ДСЕ в процессе производства, называется Сопроводительная (маршрутная) карта.

В системе «Олимп» предусмотрена персональная ответственность за каждую партию деталей и сборочных единиц, находящихся в производственных цехах, что позволяет обеспечить прозрачный учет движения материальных ценностей. Кроме того, программа позволяет узнать информацию о текущем состоянии незавершенного производства (НЗП) в любой момент времени.

Учет партий ДСЕ в системе «Олимп» решает следующие задачи:

- регистрация запуска каждой партии деталей в производство путем создания сопроводительных карт;

- учет текущего состояния незавершенного производства (НЗП) и состояния НЗП на начало текущего месяца в количественном и стоимостном выражении;

- учет производственного брака;

- фиксация текущего состояния партии ДСЕ на основе накладных (актов) межцеховых и межучастковых передач;

- создание накладных (актов) сдачи готовой продукции на склад

Обеспечение ресурсами

Обеспечение производства ресурсами

Для полного и своевременного выполнения производственной программы предприятия нужно обеспечить производство всеми необходимыми ресурсами. Обеспечение ресурсами предусматривает два взаимосвязанных процесса – планирование и учет.

Планирование ресурсов

Потребность производства в ресурсах рассчитывается и отражается в соответствующих планах предприятия:

- План материально-технического обеспечения;

- План по труду и заработной плате;

- План загрузки производственных мощностей (оборудования).

Планы обеспечения ресурсами формируются по плану производства с использованием конструкторско-технологической нормативной базы данных.

План по труду и заработной плате включает в себя расчет численности рабочих с учетом сменности работы, на основе которого определяется размер планового фонда оплаты труда работников. План материально-технического снабжения определяет потребность производства в материалах и покупных комплектующих. План загрузки оборудования отражает количество часов загрузки оборудования в период планирования.

Формирование планов обеспечения производства ресурсами позволяет:

- Оценить возможность выполнения принятой производственной программы;

- Определить объем требуемых финансов для обеспечения производства необходимыми ресурсами;

- Оптимизировать календарный план производства с целью повышения эффективности использования имеющихся производственных ресурсов.

Учет использования ресурсов

Учет хода производства в системе «Олимп» включает учет использования ресурсов. Фактический объем использованных ресурсов и аналитическая информация фиксируется в контексте партии деталей или сборочных единиц. Это означает, что списание материалов и покупных комплектующих, а также включение работ в наряд выполняется с указанием сопроводительной (маршрутной) карты.

На основании данных о списании материалов и закрытых нарядах на Сопроводительные карты самого изделия и входящих в него деталей и сборочных единиц ежемесячно производится расчет прямых затрат на изготовление партии. Эти данные являются основой для расчета фактической себестоимости изделий.

Материально-техническое снабжение

Материалы и покупные комплектующие, необходимые для производства – это внешний ресурс, который необходимо приобретать, доставлять и хранить. Повысить эффективность данных процессов помогает система «Олимп – МТС». Она позволяет:

Источник: olimp.best

Списание материалов в строительстве

Производственные нормы списания строительных материалов

Любая компания, занимающаяся возведением и строительством объектов, закупает большие объемы строительных материалов. Понятно, что они не будут бесконечно храниться на складе. Возникает необходимость списания материалов в производство. При проведении операции нужно придерживаться установленного порядка.

Какие законы устанавливают лимиты списания стройматериалов?

В законах по бухучету отсутствует твердое правило, по которому материалы нужно списывать в производство. Однако в пункте 92 приказа Минфина от 28.12.2001 №119н идет речь о том, что материалы должны отпускаться со склада согласно нормам программы по производству. Данное правило предполагает, что списание не может быть бесконтрольным.

Объемы при выполнении операции должны соответствовать утвержденным нормам. Существует также статья 252 НК РФ, согласно которой все расходы предприятия должны подтверждаться документами. Траты также должны быть разумными с точки зрения экономики.

Нормы расходования компания утверждает самостоятельно на основе следующих документов:

- СНиП 82-01-95. Здесь содержатся общие правила.

- РДС 82-201-96. Здесь можно найти ответы на конкретные вопросы, а также примеры расчетов.

При утверждении норм также могут применяться специфические бумаги:

- ГЭСН. В документе указаны нормы по конкретным видам строительства.

- МДС. Здесь можно найти рекомендации по использованию ГЭСН.

Базовые объемы под списание будут зависеть от строительного объекта. К примеру, бетон, задействованный при возведении жилого или производственного здания, будет различаться. Нормы касательно рассматриваемого аспекта даны ГОСТом и СанПиНом. Могут применяться также заключения экспертов.

Утвержденные предприятием лимиты нужно закрепить в сметах, различных внутренних бумагах. Документы составляются отделом, отвечающим за технологический процесс. После того как бумаги разработаны, директор компании должен их утвердить. Списание должно производиться согласно установленным нормам.

Возможно превышение утвержденного лимита, однако данная ситуация должна насторожить руководителя. В частности, ему потребуется установить причины превышения норм. К примеру, это могут быть бракованные материалы или технологические потери.

ВАЖНО! Списание материалов сверх утвержденных норм может производиться только с позволения руководителя. На первичной документации (накладная, акт) ставится отметка об отпуске строительных материалов сверх лимита, причинах проведения подобной операции. Если списание будет проводиться без соблюдения данных правил, оно будет неправомерным. Подобные действия могут привести к искажению себестоимости, внесению неправильных данных в отчетности по налогам и бухгалтерии.

Порядок нормирования

Нормирование включает в себя следующие этапы:

- Анализ обстоятельств проведения строительных работ. Включает в себя подбор стройматериалов, установление единицы работы, планирование процесса исполнения строительства.

- Установление лимитов каждого материала на единицу работы. Разновидности нормативов указаны в РДС 82-201-96.

- Контроль над исполнением лимитов. Если лимиты то и дело нарушаются, имеет смысл откорректировать их. Нормы должны соответствовать объективной реальности.

К СВЕДЕНИЮ! При нормировании часто используется такое понятие, как нормаль. Существуют нормали на типовые формы работ, которые могут использоваться при установлении лимитов.

Методы установления элементарных норм

Лимит на единицу стройматериала рассчитывается на основании норм расхода на единицу рабочего процесса. При расчетах применяется следующая формула:

В ней использованы такие обозначения:

- N – лимит списания на единицу стройматериала.

- ni – лимит трат на рабочий процесс.

- Ki – коэффициент, устанавливающий единицу рабочего процесса в общем объеме стройматериала. Находится он по следующей формуле: элементарная единица объекта/укрупненная единица стройматериалов.

Все нюансы расчетов изложены в пункте 5 РДС 82-201-96.

При утверждении элементарных норм на единицу работы используются следующие методики:

- Производственная. Производится наблюдение над аналогичной работой на объекте строительства. Замеряется соотношение объемов исполненных операций с израсходованными при этом материалами. Производственная методика обычно используется при стройматериалах, в отношении которых возможны сложно устраняемые потери.

- Лабораторная. Предполагается, что замеры будут выполняться при обстоятельствах, сформированных специально. Методика обычно используется при необходимости вычисления влияния на работу определенного фактора.

- Расчетно-аналитическая. Суть методики – осуществление теоретических расчетов на основании существующих статистических данных.

ВАЖНО! При выполнении замеров нужно провести несколько подходов. Минимальное их количество – 5.

Утверждение лимитов списания материалов

Утверждать нормы могут следующие лица:

- Руководитель ПТО.

- Главный инженер строительного объекта.

- Директор предприятия.

Нормы заносятся в отдельные графы акта для выбытия стройматериалов. Напротив них указывается информация о фактически списанных объектах. На основании акта может быть издан приказ о выбытии материалов.

Бухгалтерские проводки на списание строительных материалов

Использование бухгалтерских проводок зависит от того, на какие нужды идут стройматериалы:

- ДТ20 КТ10 – отпуск сырья на производство.

- ДТ23 КТ10 – выбытие стройматериала в ремонтный цех.

- ДТ91-2 КТ10 – отпуск объектов для ликвидации основного средства.

- ДТ94 КТ10 – списание недостающих стройматериалов.

Последняя проводка используется только при выявлении недостачи.

Документальное оформление списания

Все осуществляемые операции должны быть подтверждены первичной документацией. Списание стройматериалов также сопровождается оформлением бумаг. Руководитель предприятия имеет право самостоятельно определять перечень первичной документации, составляемой при выбытии. Однако в любом случае в документе должны быть указаны все реквизиты. Перечень необходимых реквизитов содержится в статье 9 закона №402 «О бухучете».

Рассмотрим документы, которые обычно оформляются при списании стройматериалов, а также их типовые формы:

- Требование-накладная. Актуальна в случае, если на предприятии нет ограничений на получение стройматериала. Составляется по форме №М-11. Документ может быть использован при учете движения ценностей внутри предприятия.

- Лимитно-заборная карта. Используется при наличии лимитов. Оформляется по форме №М-8.

- Накладная на отпуск стройматериалов на сторону. Используется в том случае, если материал направляется обособленному подразделению предприятия. Составляется по форме №М-15.

Перечень используемых реквизитов может дорабатываться в соответствии с нуждами конкретного предприятия. Накладная оформляется в двух экземплярах. Занимается этим материально ответственное лицо. Один экземпляр документа используется при списании стройматериалов, второй – при оприходовании.

Имею Право

Знайте свои права!

Правила списания материалов в строительстве. Как списать стройматериалы правильно?

Любое производство нуждается в определенном количестве расходного сырья, и грамотно рассчитать его, значит увеличить свою рентабельность. Однако когда дело касается стройки, в особенности крупной, может возникать большой или небольшой перекос ресурсопотребления. И тогда важным моментом становится, как по всем правилам списать использованные и наличные материалы, рассчитанные на строительство объекта, но оставшиеся без применения. Независимо от объема расхода, процедура должна быть проведена и соблюдена по всем пунктам.

На ком ответственность?

Первый вопрос – кто ответственен за списание строительных материалов во время производства. Ответ – специально назначенные сотрудники, непосредственно участвующие в реализации товарных, материальных ценностей ТМЦ. На 2020 год это: инженеры, представители бухгалтерского штата, руководители производственных участков, материально ответственные лица. Их задача, дополняя состав ПТО стройки (производственно-технический отдел), контролировать использование матресурсов, скалькулированных инженерами-сметчиками.

Список назначенных утверждает директор предприятия, попутно расписывая функции каждого и указывая на необходимость подписывать итоговые документы главным инженером и руководителем ПТО.

Отдельно за бухгалтерами крепятся обязанности:

- следить, чтобы потребление и перерасход материалов в строительстве не превышал допустимые нормативы;

- пресекать попытки списать рабочее сырье без должных оснований, например, под видом мифической утраты;

- распознавать и ликвидировать случаи внесения в перечень списываемых ресурсов стройматериалов более высшего качества, чем ушло на самом деле;

- оформлять списательную документацию.

Чем профессиональнее организован документооборот и списание строительных материалов в бухгалтерии или заменяющем ее органе, тем легче следить за материальной базой в производстве, оградить дело от воровства и удорожания.

Инструменты процесса

Следующая основа – сочетание алгоритма, законодательных актов и соответствующих знаний.

Алгоритм подразумевает 3 способа реализации:

- По себестоимости одной единицы матресурса – удобен для списывания по цене закупки особо ценных товаров.

- По средней себестоимости – больше всего подходит при большом ассортименте материальных производственных запасов, выглядит как среднее арифметическое между количеством единиц и их общей стоимостью.

- Способ FIFO – учитывает ресурсы, начиная с самых ранних приобретений, но в порядке обратной очередности, первыми «уходят» те спецматериалы, что числятся появившимися последними. Также в России используется альтернатива ФИФО – LIFO. Здесь порядок ликвидации носит обычный, хронологический характер.

Таким образом, действующие правила списания материалов в строительстве опираются, прежде всего, на правильное определение стоимости сырья. Фактическая себестоимость исчисляется с включением:

- исходной ценности (цены);

- расходов на транспортировку;

- оплаты сервисных услуг (консультанты, посредники и т.д.);

- таможенных трат.

Способ списания выбирается какой-то один, он должен будет применяться далее в течение всего отчетного периода.

Бухгалтерские приемы

Главные бухгалтерские инструменты в деле оформления производственных ресурсов это проводки или статьи. Для каждого случая списывания есть своя проводка. Например, дебет (счет) 20 с кредит 10 говорят о списании сырья основного производства, а дебет 94 с кредит 10 обозначает аннулирование материала-недостачи.

Существует целая сетка подобных проводок, которую грамотные бухгалтеры знают наизусть и компетентно используют. Кроме того, в их ведении применение софта 1C, с которым вопрос, как списать материалы на строительство объекта, решается еще профессиональнее и проще.

Сопроводительные документы

Весь пакет документации по списыванию стройматериалов на производстве складывается в основном из отношений с поставщиками и их поведения по договору поставок. Но основа для любых строительных предприятий обязательна.

Это такие документы, как:

- утвержденный директором предприятия норматив потребления стройсырья для конкретного строительства;

- рабочая смета;

- журнал регистрации проделанных работ;

- отчетная сводка о реальном расходовании предоставленных ресурсов с указанием разницы с заложенными нормами.

На 2020 год в России фирмы вправе ставить собственные нормы реализации производственных запасов, однако они не должны идти вразрез с требованиями Госреестра СИ. Потому правильнее всего использовать стандарты формы М29 вкупе с типовыми действующими инструкциями по ее ведению.

Форму можно и нужно дополнять и адаптировать под определенное дело индивидуально, но две главы должны быть в ней всегда:

- расчетный объем ресурсов и количество совершенных работ;

- сверка расчетных объемов с реальным потреблением в рамках установленных стандартных нормативов.

За первый раздел отвечает ПТО, за второй – прорабы, начальники участков.

Непосредственные действия

Пошаговый алгоритм списывания сырья своими силами выглядит так:

- исходное условие – руководству производства ежемесячно предоставляется матотчет о наличных ТМЦ на складе;

- в назначенный руководством срок, но не позднее отчетного периода, ответственное материально лицо составляет форму М29 и передает ее в ПТО для сверки;

- сотрудник техотдела проводит проверку, а глава отдела утверждает сверенные документы, после чего передает их дальше главному инженеру;

- ГИ изучает полученную документацию, ставит свою визу о подтверждении, передает пакет финансистам;

- бухгалтерский отдел сверяет стоимость поступивших и выбывших стройматериалов, выводит действительный остаток по результатам;

- ответственный специалист бухотдела заносит данные в сетку движения материальных запасов, применяет необходимые проводки для закрытия, после чего списываемые единицы считаются полностью отработанными.

Схема закупки и документооборота

Чтобы все прошло гладко, движение ТМЦ надо начинать учитывать уже со стадии подготовки проектно-сметного обеспечения.

Правовая база

О том, как списать стройматериалы в России, рассказывают следующие основные законодательные акты:

- Приказ-613, 1982, Центрстатуправление – посвящен форме М29.

- Приложение к приказу-613 – инструкция по составлению строительной отчетности о расходах основных средств и матценностей.

- Постановление Госкомстата-71а, 1997 – типовые документальные формы ключевых накладных, участвующих в списании.

- ФЗ-402, «О бухучете».

Исходя из конкретного производства, могут понадобиться другие, более узконаправленные нормы, которыми владеют правовые специалисты.

Последствия перерасхода или недостачи

Случается, что итоговая отчетность по спецматериалам демонстрирует нестыковку прихода-расхода. Здесь главному лицу участка следует составить объяснительную, опирающуюся на соответствующей М29, и приложить к ней акт на списание материалов в строительстве по установленной форме. Акт проводится и утверждается специальной комиссией.

Результатом изучения акта с объяснительной становится два сценария:

- устанавливается, что расхождение связано с хищением, недобросовестным выполнением обязанностей (порча, утеря) – управление предприятия должно привлечь контролирующие органы для подтверждения случившегося;

- перерасход (недостача) признаются уважительными – руководство вправе дать добро на снятие их с баланса.

В целом, ответственность за верное оформление движения стройматериалов и их растрату отвечает глава всей строительной кампании. Так что именно в его интересах грамотно организовать должный учет и выявление истинных виновников убытков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — заполните форму ниже или позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 (доб. 692) (Москва)

+7 (812) 426-14-07 (доб. 610) (Санкт-Петербург)

+8 (800) 500-27-29 (доб. 926) (Россия)

Форма М-29 на списание материалов в строительстве

Выполняя строительство, подразумевающее под собой возведение объекта большой площади, требуется использование немалого количества стройматериалов. Стоит отметить, что стоимость также напрямую зависит от количества применяемых материалов и цены на них. Даже в том случае, если осуществляется возведение небольших по площади зданий, требуется очень грамотный бухгалтерский учет. От правильности выполнения работ по учету зависит и налоговая база предприятия.

В данном вопросе немаловажную роль играет процесс списания. Данный процесс представляет собой учет отпущенных в производство и переданных для применения, а также проданных по каким-либо внештатным причинам. Стоит сказать, что процесс несколько отличается от учета товарных и материальных ценностей. Он начинается в процессе составления документации проектно-сметного типа. При разработке документов, осуществляется закладывание норм и нормативов, связанных с расходом.

Осуществление контроля

Для того чтобы определить, какое количество стройматериалов требуется на объекте, сотрудники производственно-технического отдела компании-застройщика выполняют расчет. Директора предприятий утверждают список сотрудников, которые будут являться ответственными за списание.

Чаще всего, данная задача возлагается на начальников производственных участков, сотрудников инженерного отдела и людей, работающих в бухгалтерии. Издавая внутренний приказ, устанавливается ответственность.

Помимо выполнения проверки, сотрудниками бухгалтерии выполняется процесс предотвращения к списанию и их необоснованным тратам.

Как проводится оценка

Достаточно важным в данном вопросе является выполнение оценки стоимости. В соответствии с законодательством о бухгалтерском учете, стройматериалы должны учитываться в соответствии с их фактической стоимостью.

В данном случае идет речь, про сумму затрат, которая возникает в процессе доставки материалов на предприятие. Фактическая стоимость включает в себя цену строительного материала, расходы на транспортировку, оплату услуг консультантов, таможенные пошлины и так далее.

В процессе списания тех материалов, которые были предоставлены для использования, оценка их стоимости осуществляется отдельно по каждому из видов. В данном случае используются такие способы, как:

- Себестоимость одной единицы являющихся выбывающими.

- Расчет средней себестоимости.

- Списание тех материалов, которые поставлялись самыми последними.

Используемые документы

К документам, которые позволяют осуществлять расчет количества материалов, предназначенных для списания, относят:

- Акт приема работ, которые были выполнены (форма №КС-2). В данном документе представлено перечисление объемов реализованной работы, за определенный участок времени.

- Акт инвентаризации производства, которое было не завершено. В документе размещено количество работ по конструктивным элементам части которых, не завершены.

- Отчет про расход основных материалов, в соответствии с производственными нормами (форма М-29).

Под актом формы №КС-2 подразумевается документ, в котором идет речь про факт сдачи и приема работы, которые были выполнены. Данный документ является первичным и применяется для сдачи, а также приема всех видов работ подрядного типа, которые связаны со строительством объектов производственного, гражданского и жилищного назначения.

При составлении документа данного вида, в него вносится такая информация, как:

- Дата заполнения документа.

- Данные про заказчика, инвестора или подрядчика. Они подразумевают внесение информации, про саму организацию, ее юридический адрес, контактные данные.

- Данные про строительный объект.

- Таблица, в которой предоставлена информация, про выполнение работ. В нее вносятся данные связанные с видом работы, номером, единицей измерения, количеством, стоимостью.

- Окончательная цена за выполнение работы.

- Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность и подпись прораба, ответственного за выполнение работы в срок.

Документ формы М-29 является основанием для того, чтобы произвести списание на себестоимость работ. Помимо этого должно осуществляться сопоставление расхода материалов, которые определены производством. Составление отчета осуществляется человеком, который носит материальную ответственность.

В том случае, если на объекте осуществляет свою деятельность несколько сотрудников, выполняющих роль прорабов, то документ формы М-29 должен быть составлен старшим сотрудником. Чаще всего, он выступает в роли материально-ответственного лица. Отметим, что данный документ должен составляться каждый месяц.

Он составляется на основании актов проведения работ, которые были закреплены подписью заказчика. Информация, про нормативный расход материалов, а также количество, которое было израсходовано «по факту», заполняются человеком, который относится к лицам несущим материальную ответственность.

Помимо этого, в данном вопросе могут быть задействованы сотрудники работающие в производственном и технологическом отделах.

Необходимо отметить, что экономия и перерасход на объекте за один календарный месяц рассчитывается в качестве разности между расходами фактическими и теми, которые были посчитаны на основании норм процесса производства. При этом каждый из случаев является частным.

Осуществление контроля, за используемыми материалами, могут осуществлять сотрудники, относящиеся к службам технического и экономического вида. Помимо этого, контроль могут осуществлять директора предприятий.

Приведем случаи, когда происходит отклонение от норм. Также предоставим основную информацию про причины возникновения ситуаций подобного характера.

Достаточно часто, лица несущие материальную ответственность, аргументируют процесс экономии тем, что материалы действительно были получены и применены. При этом их поставка не была правильно оформлена. В подобных ситуациях они небыли оформлены поставщиком или же лицом, которое является материально ответственным.

Как следствие, при проведении учета, материалы просто не числятся и не могут быть подвержены процессу списания. Используя документ формы М-29, существует возможность отображения количества материалов, которые были сэкономлены за последний месяц.

В отдельных случаях, процесс экономии одного материала для строительства, может быть объясним перерасходом других материалов. Проще говоря, в ходе выполнения работ, вместо одного материала, использовался другой. Это актуально в том случае, если соблюдены такие условия, как:

- Процесс замены материала может быть допущен в тех ситуациях, когда исходных материал отсутствует. При этом в данном случае имеется в виду материал, в нужном количестве и качестве.

- Процесс замены осуществляется на материал, который очень похож по своим характеристикам с исходным.

- Использование других материалов не может нарушить «технологию» производственного процесса и в значительной степени не влияет на себестоимость выполнения работ. К примеру, может быть осуществлена замена перемычек железобетонного типа на металлические профиля или арматуры.

Документ, представляющий собой допустимость замены, предоставляет главный инженер предприятия. В отдельных случаях, заключение может быть выдано в проектном институте, который разработал проект и смету на объект. Используя форму М-29, существует возможность правильно оформить документы. Это позволит сократить количество использования одного вида материалов и при этом, увеличить другое количество.

Какие-либо потери в данном вопросе также должны быть исключены. Осуществление экономии не может относиться к товарным смесям, к примеру, бетону, так как они теряют свои характеристики за короткий период времени и могут применяться сразу же после того как были получены. Именно по этой причине, в отчет по состоянию на первое число каждого месяца не может быть внесен остаток товарной смеси.

В случае возникновения подобной ситуации, объяснение дается лицом, являющимся материально-ответственным. Тогда, когда объем работ с использованием товарных смесей – небольшой, допустимо изготовление в построечных условиях.

Крайне важно обеспечить правильность выполнения списания материалов в строительстве. В таком случае можно быть уверенным, что лишней траты денежных средств не возникнет и соответственно, не произойдут конфликтные ситуации с заказчиком. Оформление документов по списанию должно осуществляться специалистом, который владеет данным вопросом.

Формирование пакета документов для сметы — в данной инструкции.

Списание материалов в строительстве

При производстве строительных работ необходимо большое количество строительных материалов. Стоимость строительства сильно зависит от объема использованных материалов и от их цены. При возведении даже небольших объектов важен грамотный бухгалтерский учет, от которого зависит и налоговая база предприятий. Важную роль играет и списание материалов — учет отпущенных в производство, переданных для использования для чьих-либо нужд, реализованных или ликвидированных в результате бедствий и других чрезвычайных ситуаций. При этом списание материалов в строительстве имеет специфические отличия, так как учет таких товарно-материальных ценностей (ТМЦ) начинается уже при составлении проектно-сметной документации, в которой закладываются нормы и (или) нормативы их расхода.

Контроль над списанием материалов на предприятии

Расчет количества материалов, которые должны быть использованы при строительстве какого-либо объекта, осуществляются на основании соответствующих СНиП производственно-техническим отделом (ПТО).

Приказом руководителя предприятия утверждается список работников, ответственных за списание ТМЦ. Обычно ответственными за заполнение первичной документации по списанию назначаются начальники участков производств, ответственные за проверку содержащихся в отчетах данных — инженер ПТО и бухгалтер. Кроме того в этом же приказе должна быть установлена ответственность руководителей — главного инженера и начальника производственно-технического отдела — за утверждение обработанной документации.

Бухгалтерия кроме обычной проверки также осуществляет функции:

- по предотвращению списания материалов в превышающем нормы размере, а также необоснованного списания ТМЦ на потери;

- по предотвращению списания материалов более высокого качества, чем фактически израсходованного.

Способы оценки материалов при их списании

Важным вопросом в списании материалов является оценка их стоимости. В соответствии с требованиями Закона о бухгалтерском учете материалы должны учитываться по их фактической себестоимости. Фактическая себестоимость — это сумма затрат, возникающих при доставке материала на предприятие, и включающая:

- покупную стоимость;

- расходы, связанные с транспортировкой, хранением и доставкой материала от продавца до склада предприятия-покупателя;

- оплата консультационных и иных аналогичных услуг;

- таможенная пошлина;

- оплата услуг посредников.

При списании материалов, запущенных в производство или при их другом выбытии, оценка фактической стоимости выполняется отдельно по каждому виду материалов (или по их группе) в течение всего отчетного года по одному из предлагаемых способов:

- Оценка себестоимости каждой единицы выбывающих материалов. Таким образом, оцениваются особо ценные ТМЦ или не заменяемые материалы.

- Оценка средней себестоимости. Определяется делением всей себестоимости группы списываемых материалов на количество единиц.

- Методом FIFO (First In, First Out — пришел первым — ушел первым). Суть метода заключается в том, что с учета снимаются сначала те материалы, которые на этот же учет были поставлены первыми.

- Методом LIFO – обратный методу FIFO, где сначала списываются материалы, которые на учет были поставлены последними.

Документальное сопровождение списания материалов

Документооборот по списанию строительных материалов в первую очередь зависит от договорной дисциплины поставщика этих материалов, наличия расчетных норм расхода ТМЦ на все виды выполняемых СМР и оптимальной производительности труда на участках.

Построение документа в организации должно преследовать следующие цели:

- достоверность данных о приобретенных и израсходованных материалах;

- осуществления контроля над сохранением материалов складского учета;

- осуществление контроля над соблюдением норм расхода материалов на СМР.

- качественный анализ эффективного использования материалов.

Списание в строительстве материалов на производственные нужды производится на основании следующих документов:

- нормы расходы материалов для конкретного производства, которые утверждаются руководителем организации;

- сметные расчеты на объекты строительства;

- журналы по учету выполнения работ (по форме № КС-6а)

- отчет о фактическом расходе материалов по сравнению с нормативным (выполняется ежемесячно).

Составление ежемесячных отчетов по списанию материалов лучше всего выполнять, используя стандартную форму № М-29 совместно с Инструкцией, которую начальники участков производств используют для составления ежемесячного отчета о расходовании материалов в сопоставлении с расходами, определенными установленными производственными нормами. Единственный нюанс: форму М-29 нужно дорабатывать для конкретного предприятия строительной области.

Форму № М-29 нужно составлять для каждого отдельного объекта строительства в течение всего года, и она должна состоять из двух разделов:

- «Нормативная потребность в материалах и объемы выполненных работ» (заполняют ответственные сотрудники технического отдела);

- «Сопоставление фактического расхода основных материалов с расходом, определенным по производственным нормам» (заполняют начальники участков или прорабы в соответствии с данными журнала учета выполненных работ).

Оптимальный порядок, как списывать материалы в строительстве, определяется следующим образом:

- Выдача материально ответственному лицу — руководителю работ (начальнику участка производства) материального отчета с остатками ТМЦ на его персональном складе (количество материалов и их стоимость) — ежемесячно в начале отчетного месяца.

- Оформление отчета М-29 материально ответственным лицом по окончании отчетного периода или ведение его в течение этого периода с выведением остатка количества материалов.

- Сдача отчета в производственно-технический отдел на проверку (в установленные приказом руководителя организации сроки).

- Проверка специалистом и утверждение начальником ПТО отчета М-29 и приложенного материального отчета, передача для утверждения главному инженеру.

- Передача пакета документов (отчетов, расходных и приходных документов) после утверждения главным инженером в бухгалтерию.

- Определение стоимости прихода материалов, их расхода и остатка (согласно предоставленным документам).

- Внесение отчетных данных в сводную ведомость движения ТМЦ по предприятию и выполнение списания.

Последствия перерасхода ТМЦ

При проверках отчета М-29 техническим отделом возможно выявление несоответствий. В этом случае начальник участка производства должен написать объяснительную, в которой указывает причины сверхнормативного списания. Объяснительная записка должна соответствовать форме, приложенной к отчету М-29. Кроме того должен быть составлен акт списания материалов в строительстве, составленный комиссией.

Если перерасход материалов имел место из-за хищения или порчи, то руководство предприятия для осуществления законного списания материалов должно обратиться в компетентные органы для получения соответствующих справок. Если перерасход материалов признается обоснованным и подтверждается расчетами, то руководитель может разрешить принять стоимость излишне использованных материалов к списанию. Если в отчетном периоде допущена экономия, то начальник участка производства также должен составить пояснительную записку.

Так как все списание материалов предусматривается в сметной документации, не подлежащей изменениям в ходе строительства, то весь перерасход ложиться на плечи организации-застройщика, так как стоимость всего строительства он увеличить не может. И тогда порядок списания материалов в строительстве предполагает, что руководитель компании обязан принять все меры к поиску виновных лиц и взыскиванию с них убытков. Ну, а в том случае, когда, например, материалы похищены неустановленными лицами или вследствие пожара, то бухгалтерия списывает ТМЦ, относя расходы к внереализационным.

Источник: gimnazia40.ru

Статья 854. Основания списания денежных средств со счета

1. Списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента.

2. Без распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счете, допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом.

- Статья 853. Зачет встречных требований банка и клиента по счету

- Статья 855. Очередность списания денежных средств со счета

Комментарий к ст. 854 ГК РФ

1. Основанием для списания денежных средств со счета является распоряжение клиента. В соответствии с п. 2.2 Положения ЦБ РФ N 2-П распоряжение клиента о списании денежных средств со своего счета оформляется в виде расчетного документа на бумажном носителе или электронного платежного документа.

2. Помимо распоряжения клиента ч. 2 ст. 854 предусматривает следующие основания для списания денежных средств со счета без согласия клиента: решение суда, прямое указание закона, соответствующее условие договора между банком и клиентом. Списание денежных средств со счета клиента в безакцептном порядке производится на основании представленного в банк платежного требования или инкассового поручения.

По решению суда в соответствии с ч. 2 ст. 70 Закона об исполнительном производстве перечисление денежных средств со счета должника производится на основании исполнительного документа и (или) постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк расчетных документов. Согласно ст. 8 Закона об исполнительном производстве исполнительный документ о взыскании денежных средств может быть направлен в банк непосредственно взыскателем одновременно с заявлением о взыскании.

Под законом, который может предусматривать безакцептное списание средств со счета, понимаются ГК и принятые в соответствии с ним федеральные законы. Так, в соответствии со ст. 46 НК при неуплате налога в срок взыскание налога, сбора, пеней, штрафа за счет денежных средств на счетах налогоплательщика в банках осуществляется в принудительном порядке путем направления в банк поручения налогового органа на списание и перечисление в бюджетную систему Российской Федерации необходимых денежных средств; в соответствии со ст. 351 Таможенного кодекса при неисполнении требования об уплате таможенных платежей в установленные сроки таможенный орган принимает решение о взыскании денежных средств со счетов плательщика в банке в бесспорном порядке и т.д.

При поступлении в банк платежных документов со ссылкой на нормативные акты субъектов РФ и местных органов власти без указания оснований, предусмотренных федеральными законами, бесспорное списание денежных средств со счета не допускается. Расчетные документы исполняются банком в порядке предварительного акцепта клиентом (платежные требования) либо возвращаются банком без исполнения в банк взыскателя (инкассовые поручения).

Подзаконные акты не могут устанавливать случаи применения бесспорного списания средств со счета. Исключение предусмотрено для подзаконных актов, принятых до вступления в действие части второй ГК. Если такие акты устанавливают бесспорный или безакцептный порядок списания денежных средств, они подлежат применению впредь до принятия соответствующего закона по данному вопросу на основании ст. 4 Вводного закона (п. 6 Постановления ВАС N 5).

Условие о безакцептном списании может быть оговорено в самом договоре банковского счета, в дополнительном соглашении к нему или в отдельном соглашении о бесспорном списании денежных средств. Такое соглашение должно предоставлять банку право исполнять поступающие к счету клиента от взыскателя расчетные документы в безакцептном порядке и содержать необходимую информацию о взыскателе и о его договоре с клиентом. При отсутствии такого соглашения либо несоответствии данных такого соглашения с данными платежного документа последний исполняется только после акцепта клиента.

При этом не является основанием безакцептного списания признание должником суммы долга по претензии, если досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров для определенной категории споров установлен законом или договором. Однако стороны, предусматривая в основном договоре условие о досудебном (претензионном) порядке урегулирования споров, вправе включить в него и условие о бесспорном взыскании кредитором признанной суммы.

О наличии такого условия плательщик должен сообщить в письменном виде банку, с которым у него заключен договор банковского счета. В предъявленном в банк платежном документе на взыскание в бесспорном порядке признанной должником суммы должна быть сделана ссылка на норму закона или пункт договора, которым взыскателю предоставлено право решения вопросов в претензионном порядке и взыскания признанных должником по претензии сумм в бесспорном порядке. К указанному платежному документу прилагается ответ должника о признании соответствующей суммы с указанием на право кредитора списать эту сумму в бесспорном порядке (при отсутствии условия в договоре). В том случае, когда условие о бесспорном списании признанной суммы отсутствует в договоре и в ответе на претензию, а должник признанную сумму не перечислил, кредитор вправе обратиться в установленном порядке в арбитражный суд с иском о взыскании с должника задолженности. Такой иск подлежит рассмотрению по существу.

Если же при изложенных обстоятельствах кредитор списал признанную должником сумму в бесспорном порядке, должник вправе предъявить иск об обратном взыскании указанной суммы. При рассмотрении такого иска арбитражный суд оценивает обоснованность требований к должнику и принимает решение с учетом данного обстоятельства (п. 1 письма ВАС N 6).

3. В соответствии с телеграммой от 12 февраля 1996 г. Минфина России N 3-А1-18 и ЦБ РФ N 237 (Вестник Банка России. 1996. N 8) средства бюджетов, поступившие на бюджетные счета учреждений и организаций от вышестоящих распорядителей средств, органов федерального казначейства и финансовых органов на выплату заработной платы и тому подобные цели, не могут быть списаны в безакцептном порядке или направлены по иному назначению.

4. Списание денежных средств со счета, произведенное банком без предусмотренного законом основания или по иным основаниям, считается необоснованным. Необоснованное списание банком со счета денежных средств влечет ответственность банка в форме неустойки, исчисляемой в порядке и размере, которые предусмотрены ст. 395 ГК (ст. 856 ГК).

Судебная практика по статье 854 ГК РФ

В соответствии с пунктом 1 статьи 854 Гражданского кодекса Российской Федерации списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента.

Договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и другими документами с использованием в них аналогов собственноручной подписи (пункт 2 статьи 160 ГК РФ), кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом (пункт 3 статьи 847 этого кодекса).

При исследовании и оценке доказательств по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ суд апелляционной инстанции исходил из того, что при рассмотрении дел N А51-27008/2015 и А51-27004/2015 судом установлен факт осуществления зачета спорной денежной суммы в рамках лизинговых правоотношений между истцом и третьим лицом, взыскание долга с ООО «Геомар» по указанным делам произведено в размере, учитывающем проведенный зачет, и, руководствуясь статьями 15, 393, 410, 845, 854, 865 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Банком России 19.06.2012 N 383-П, информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.12.2001 N 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований», пришел к выводу о необоснованности заявленного требования.

Удовлетворяя заявление о признании сделок недействительными и соглашаясь с данным выводом, суды руководствовались статьями 61.1, 61.6 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 63, 64, 854 Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы 111.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и исходили из того, что спорные сделки совершены с нарушением очередности удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого должника, что привело к предпочтительному удовлетворению требований банка.

Согласно статье 854 Гражданского кодекса Российской Федерации списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента (пункт 1).

Без распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счете, допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом (пункт 2).

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные сторонами доказательства, руководствуясь статьями 15, 393, 421, 422, 845, 847, 854, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями договора, установив, что условиями договора стороны согласовали право банка на бесспорное списание денежных средств с расчетного счета заемщика в случае нарушения последним сроков возврата кредита, уплаты процентов, пени, штрафов и других компенсационных расходов, суды пришли к выводу о законности действий банка по их списанию и отказали в удовлетворении требований.

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая по делу новый судебный акт об удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции, с учетом оценки представленных в материалы дела доказательств по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь при этом статьями 614, 845, 854, 856, 874, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.10.1998 N 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», пунктом 7.4 действующего Положения Банка России от 19.06.2012 N 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» исходил из обстоятельств непредставления банку надлежащим образом оформленных копии договора лизинга либо его подлинника, а равно как и сведений о получателе средств, имеющем право предъявлять инкассовое поручения к банковскому счету плательщика, сведений об обязательстве плательщика и основном договоре, свидетельствующих об отсутствии законных оснований для списания банком спорных денежных средств со счета общества.

Оспариваемые О.В. Пурясовой положения абзаца первого пункта 1, пунктов 3 и 4 статьи 807, статей 819 и 854 ГК Российской Федерации направлены на обеспечение баланса прав и законных интересов сторон договора потребительского кредита (займа), а потому также не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявительницы, перечисленные в жалобе, в конкретном деле в указанном ею аспекте.

Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, учитывая условия заключенного между сторонами договора, руководствуясь положениями статей 848, 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенными в постановлении от 19.04.1999 N 5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договора банковского счета», суды пришли к выводам о том, что у банка не имелось причин для отказа в исполнении надлежаще оформленного платежного поручения, проставленная на котором ЭЦП истца прошла проверку с положительным результатом и признана корректной, отсутствуют доказательства изготовления спорного платежного поручения каким-либо третьим неустановленным лицом без использования подлинной ЭЦП и не доказано ненадлежащее исполнение банком своих обязательств при исполнении спорного платежного поручения.

Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, руководствуясь положениями статей 8, 418, 834, 845, 854, 1102, 1110, 1112, 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Федеральным законом от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.11.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», суды пришли к выводу о недоказанности истцом наличия на стороне ответчика неосновательного обогащения, поскольку денежные средства со счета (дебетовой карты) Кондратова В.К. были списаны банком во исполнение обязательств по кредитному договору на основании распоряжения самого клиента, данного им при заключении договора.

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации М.Б. Исманкулова оспаривает конституционность положений статьи 854 ГК Российской Федерации, а фактически — примененного в деле с ее участием пункта 2 данной статьи, согласно которому без распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счете, допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом. По мнению заявительницы, эта норма не соответствует статьям 15 (части 1 и 2), 19 (часть 1), 35 (части 1 и 3), 46 (часть 1) и 55 (часть 2) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой в силу своей неопределенности позволяет суду признавать не противоречащим действующему гражданскому законодательству, включая положения Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I «О защите прав потребителей», списание банком денежных средств, находящихся на счете клиента, без его распоряжения.

По фактам выявленных нарушений 20.01.2016 банку выдано предписание о приведении условий договора в соответствие со статьей 310, частью 1 статьи 452, статьей 820, статьей 849, статьей 854, статьей 858 Гражданского Кодекса Российской Федерации в срок до 04.04.016.

Не согласившись с вынесенным предписанием, банк обратился в суд.

Источник: gkrfkod.ru

На основании чего производится списание материалов в строительстве

Выбор способа оценки запасов при выбытии

Аудиторы, проверяя клиента, часто вынуждены подтверждать статью расходов, состоящую преимущественно из себестоимости реализованных запасов, которая формируется расчетно, различными способами оценки. К сожалению, многие бухгалтеры не всегда могут разобраться в данном вопросе. Рассмотрим на практических примерах, как формируется расчетная оценка.

Способы оценки, разрешенные в бухгалтерском учете

Материальные затраты являются одним из основных элементов себестоимости продукции.

Под отпуском материалов в производство понимается их выдача со склада (кладовой) непосредственно для изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг), а также для управленческих нужд организации (п. 90 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н; далее — Указания по учету МПЗ).

Если учет материально-производственных запасов ведется по фактической себестоимости, то оценивать материалы при их списании в производство и на иные цели разрешается одним из следующих способов (п. 16—19 ПБУ 5/01 [1] и п. 73—76, 78 Указаний по учету МПЗ):

- по себестоимости каждой единицы;

- средней себестоимости;

- себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (ФИФО).

[1] Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утверждено приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н.

В течение отчетного года по каждой группе (виду) запасов можно использовать только один способ оценки (п. 21 ПБУ 5/01). Это связано с тем, что должно выполняться допущение последовательности использования учетной политики — применение принятой организацией учетной политики последовательно от одного отчетного года к другому (п. 5 ПБУ 1/2008 [ 2 ]). При изменении способа списания происходит изменение учетной политики, требуется ретроспективное отражение результатов по правилам, установленным ПБУ 1/2008.

[2] Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н.

На конец отчетного периода оценка запасов производится в зависимости от принятого способа оценки запасов при их выбытии (п. 22 ПБУ 5/01).

Например, в розничной торговле существует особенность оценки товаров, учитываемых по продажной стоимости (с учетом торговой наценки). В этом случае товары при выбытии списываются по продажной стоимости (п. 13, 22 ПБУ 5/01). В бухгалтерском балансе такие товары показываются за вычетом суммы торговой наценки, приходящейся на остаток не проданных на отчетную дату товаров (п. 35 ПБУ 4/99).

Следует отметить особенность учета запасов организациями, которые вправе вести бухгалтерский учет по упрощенной схеме, — они могут списывать запасы в расходы по цене приобретения (цене поставщика) (п. 13 1 —13 3 ПБУ 5/01).

Если организация является микропредприятием и остатки товаров несущественны, то их разрешено списывать в расходы по обычным видам деятельности в момент их покупки по цене поставщика (п. 13 2 ПБУ 5/01, Информационное сообщение Минфина России от 24 июня 2016 г. № ИС-учет-3). В этих случаях товары в бухгалтерском балансе не отражаются.

Отпуск материалов по себестоимости каждой единицы

Способ оценки запасов по себестоимости каждой единицы рекомендуется применять в отношении запасов, которые не могут заменять друг друга обычным образом или подлежат особому учету (драгоценные металлы, драгоценные камни, радиоактивные вещества и т. п.) (п. 17 ПБУ 5/01, п. 74 Указаний по учету МПЗ).

Единица учета запасов, устанавливаемая организациями самостоятельно, должна обеспечивать формирование полной и достоверной информации об этих запасах, а также надлежащий контроль за их наличием и движением. В качестве единицы запасов могут выступать номенклатурный номер, партия, однородная группа и т. д. При определении единицы можно ориентироваться на характер запасов, порядок их приобретения и использования (п. 3 ПБУ 5/01).

Пунктом 74 Указаний по учету МПЗ предложено два варианта списания материалов по цене каждой единицы.

1. В себестоимость единицы включаются все расходы, связанные с приобретением этих запасов. Этот способ применяется, когда есть возможность точно определить суммы расходов по приобретению, которые относятся к разным материалам. Как правило, он применяется, если транспортные расходы по доставке включены в стоимость приобретения.

2. Упрощенный способ, по которому в себестоимость единицы включается только стоимость запасов по договорным ценам, а транспортные и иные расходы, связанные с их приобретением, учитываются отдельно и списываются пропорционально стоимости материалов, списанных в производство, в договорных ценах. Этот способ применяется, когда невозможно точно установить, какая доля транспортно-заготовительных расходов относится к каждой конкретной партии приобретенных материалов.

Основным преимуществом способа списания по себестоимости каждой единицы является то, что все материалы списываются по их реальной себестоимости без каких-либо отклонений, т. е. по какой стоимости объект принимается к учету, по той и списывается. Этот способ удобен для применения, когда организация использует в производстве небольшую номенклатуру материалов и можно легко отследить, из какой именно партии списаны материалы, причем цены на них остаются стабильными в течение длительного периода. В этом случае учет ведется по каждой партии материалов отдельно. Если невозможно точно отследить, материалы из какой именно партии отпущены в производство, целесообразно применять другие способы.

Отпуск запасов по средней себестоимости

Это основной способ, применяемый на практике большинством хозяйствующих субъектов при большой номенклатуре типичных материально-производственных запасов и больших оборотах. Ведется по каждой группе (виду) запасов.

Средняя себестоимость исчисляется как частное от деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества по остатку на начало месяца и по поступившим запасам в этом месяце (п. 18 ПБУ 5/01). Иными словами, дебетовое сальдо на начало месяца по этому виду запаса (стоимость) следует сложить с дебетовым оборотом этих же ценностей за месяц и разделить эту сумму на аналогичную количественную сумму запаса. Полученный результат (средняя стоимость единицы) следует умножить на количество выбывающего запаса.

В конце месяца все товары должны быть оценены по средней себестоимости. Для применения этого способа в аналитическом учете товары разбиваются на группы, которые, возможно, различаются по цене приобретения либо по номенклатуре.

Одним из недостатков данного способа является постоянное усреднение стоимости материальных ресурсов, списываемых на производство. Вследствие этого в условиях инфляции сложно «просчитать» влияние тенденции роста цен на материальные ресурсы. К тому же часто у предприятий имеется возможность приобретать дешевые (по сравнению с рыночными ценами) материальные ресурсы. При дальнейшем усреднении стоимость материальных ценностей, списываемых на производство, значительно повышается. Это ведет в итоге либо к повышению цены продукции, либо к снижению прибыли от реализации при неизменной цене.

Списание материалов способом ФИФО

При оценке способом ФИФО (FIFO — frst-in frst-out, первым поступил — первым использован) материалы списываются в производство по ценам в хронологической последовательности закупок с учетом остатков материалов, числящихся на начало месяца. В данном случае делается предположение, что для производственных целей отпущены материалы из самой первой поступившей на склад партии (п. 19 ПБУ 5/01, п. 76 Указаний по учету МПЗ). Сначала списывается остаток на начало месяца, затем поступления в отчетном месяце: сначала первая партия, затем вторая и т. д., пока не наберется общее количество, подлежащее списанию в данном месяце.

При применении этого способа оценка материальных ресурсов, находящихся в запасе на конец отчетного периода, производится по фактической себестоимости последних по времени закупок. Следовательно, в себестоимости реализованной продукции учитывается стоимость более ранних по времени закупок.

Определение себестоимости запасов способом ФИФО может производиться исходя из взвешенной или скользящей оценки.

Практически рассчитать стоимость списанных в производство материалов можно расчетно одним из двух методов.

1. Сначала списываются материалы по стоимости первой приобретенной партии. Если количество списанных материалов больше этой партии, списывается вторая и т. д. Остаток материалов определяется вычитанием стоимости списанных материалов из общей стоимости материалов, поступивших за месяц (с учетом остатка на начало месяца).

2. Определяется стоимость материала, переходящая на следующий месяц, по цене последних по времени приобретений. Стоимость материалов, списанных в производство, определяется вычитанием полученной величины из общей стоимости материалов, поступивших за месяц (с учетом остатка на начало месяца). Этот способ отражен в Приложении 1 к Указаниям по учету МПЗ.

Таким образом, при втором варианте можно достаточно точно определить, материалы из каких именно партий составляют остаток на складе, а стоимость списанных материалов определяется расчетным путем без обязательного отнесения на конкретную партию. Тогда как при первом варианте нужно точно определять, из каких именно партий материалы списываются и остаются на конец месяца. Этот вариант становится очень трудоемким, если в течение месяца закупки материалов производятся достаточно часто.

Пример 1 (цифры условные)

На начало месяца остаток материалов (краски) на складе составил 1000 кг по цене 5 руб./кг на сумму 5000 руб.

В течение месяца приобретено три партии материалов:

первая — 6000 кг по цене 10 руб./кг на сумму 60 000 руб.;

вторая — 4000 кг по цене 12 руб./кг на сумму 48 000 руб.;

третья — 20 000 кг по цене 20 руб./кг на сумму 400 000 руб.

Итого поступило за месяц 30 000 кг на сумму 508 000 руб. Всего с остатком на начало месяца 31 000 кг (1000 + 6000 + 4000 + 20 000) на общую стоимость 513 000 руб. (5000 руб. + 60 000 руб. + 48 000 руб. + 400 000 руб.).

За месяц в производство было отпущено 22 000 кг краски, остаток на складе в натуральном выражении составил 9000 кг (31 000 кг — 22 000 кг).

Сначала списывается остаток на начало месяца, затем поступления в отчетном месяце: сначала первая партия, затем вторая и т. д., пока не наберется общее количество, подлежащее списанию в данном месяце (22 000 кг). Из поступлений третьей партии 20 000 кг взято только 11 000 кг — столько, сколько нужно для того, чтобы в итоге получилось 22 000 кг.

Рассчитаем стоимость проданной краски при списании запаса по способу ФИФО:

1000 кг по стоимости остатка на начало месяца по цене 5 руб./кг на общую сумму 5000 руб.;

6000 кг из первой партии по цене 10 руб./кг, на сумму 60 000 руб.;

4000 кг из второй партии по цене 12 руб./кг, на сумму 48 000 руб.;

11 000 кг из третьей партии по цене 20 руб./кг, на сумму 220 000 руб.

Итого стоимость списанной краски составляет 333 000 руб. (5000 руб. + 60 000 руб. + 48 000 руб. + 220 000 руб.).

Средняя стоимость 1 кг списанной в производство краски для сравнения с данными следующих примеров составляет 15,145 руб./кг (333 000 руб.: 220 00 кг).

Стоимость остатка краски на складе на начало следующего месяца представляет собой остаток из третьей партии 9000 кг по цене 20 руб./кг на общую сумму 180 000 руб.

Остаток на начало следующего месяца представляет собой остаток из третьей партии поступившей краски — 9000 кг по цене 20 руб./кг на сумму 180 000 руб.

Запасы, поступившие в текущем месяце, с добавлением остатка на начало текущего месяца — 31 000 кг на сумму 513 000 руб. Следовательно, стоимость списанной в производство краски — 22 000 кг — равна 333 000 руб. (513 000 руб. — 180 000 руб.).

В соответствии с п. 78 Указаний по учету МПЗ применение оценки по средней себестоимости и ФИФО может осуществляться по взвешенной или скользящей оценке. Поэтому в учетной политике, определяя эти способы учета, следует указывать, как именно будет считаться способ списания.

Списание материалов в производство путем взвешенной оценки

При варианте взвешенной оценки средняя стоимость материалов исчисляется за весь месяц. Иными словами, в расчет нужно включить количество и стоимость запасов на начало месяца и все поступления за отчетный месяц.

Пример 2 (с применением условий примера 1)

Материалы, поступившие в текущем месяце, с добавлением остатка на начало текущего месяца, в сумме составляют 31 000 кг краски на общую сумму 513 000 руб. Средняя цена 1 кг краски равна 16,5484 руб. (513 000 руб.: 31 000 кг).

Стоимость отпущенной в производство краски — 22 000 кг — по этой средней взвешенной цене равна 364 064,8 руб. (16,5484 руб./кг x 22 000 кг). Остаток краски на начало следующего месяца в натуральном выражении составляет 9000 кг, ее стоимость равна 148 935,2 руб. (16,5484 руб./кг x 9000 кг), в расчет принимается та же усредненная расчетная стоимость 1 кг краски — 16,5484 руб.

Иными словами, этот способ обеспечивает одинаковую стоимость единицы проданного в течение месяца вида запаса и остатка на конец месяца, а именно 16,5484 руб./кг.

Сравним расчетную стоимость отпущенной в производство краски по способу средней себестоимости — 16,5484 руб./кг со стоимостью, которая была определена в примере 1 по способу ФИФО — 15,14 руб./кг.

Как видим, стоимость остатка на складе при применении способа ФИФО будет равна цене последней закупки, тогда как при применении способа средней оценки она усредненная

В практическом применении данный способ расчета может быть неудобен тем, что возможность определения средней цены, как правило, появляется только в конце отчетного периода (месяца) после подсчета месячных оборотов. Применение данного способа характерно для ручного бухгалтерского учета, который сегодня практически не встречается.

Списание материалов в производство путем скользящей оценки

Вариант скользящей оценки предполагает, что средняя стоимость материалов определяется не по завершении месяца, а непосредственно в момент их выбытия (отпуска). Для этого фактическую стоимость всех запасов, которые были на складе на момент данного отпуска, делят на их количество. Этот способ расчета характерен для компьютерного учета. Отличие взвешенной от скользящей оценки состоит лишь в выборе даты, на которую производится оценка выбывающего товара. Однако результаты можно получить более точные.

Пример 3

Дополним исходные данные. Допустим, что было отпущено в производство:

5000 кг краски после поставки ее первой партии;

5000 кг после поступления второй партии;

12 000 кг после поступления третьей партии.

Для понимания правил расчета по способу средней скользящей представим в виде таблицы расчет, который характерен для представления данных в бухгалтерской программе.

Итого стоимость списанной в производство краски равна 336 816 руб. (46 428,57 руб. + 55 476,19 руб. + 234 911,56 руб.).

Заметим, что разница с данными, приведенными в примере 2, несущественна, организация должна исходить также из того, насколько трудоемок тот или иной способ.

При сравнении цифровых данных можно увидеть, что разные методы оценки материальных ресурсов, включаемых в себестоимость продукции, дают разные конечные результаты.

Детально рассмотрев, как применяется тот или иной способ, отметим следующие моменты, важные для выбора одного из них. Материально-производственные запасы входят в состав оборотных активов, т. е. это ресурсы, которые должны принести организации доходы в будущем. Оценка оборотных активов определяет значение коэффициента общей ликвидности (или общей платежеспособности), который рассчитывается как соотношение величины оборотных активов и краткосрочных обязательств. Реальность оценки оборотных активов в данном случае обеспечивается ее максимальным соответствием текущему уровню цен. Следовательно, наиболее реалистичной следует признать оценку по способу ФИФО.

Прибыль — это показатель роста капитала организации, не связанного с увеличением его обязательств. Рост капитала в отчетности организации свидетельствует либо о возможности расширения масштабов ее деятельности, либо о возможности изъятия из оборота организации части заработанных ею средств без ущерба для ее финансового положения, которое она имела на начало периода, за который прибыль была исчислена в бухгалтерском учете. Способ оценки ФИФО в условиях роста цен показывает максимальную оценку запасов и прибыли, а в условиях снижения цен приобретения запасов — минимальную оценку этих показателей. Соответствие оценки запасов в балансе на конец отчетного периода их последним ценам при применении способа ФИФО максимально приближает их оценку к реальному положению дел. Чем больше доля именно последних цен в расчете оценки остатка запасов, тем она в этом смысле будет реалистичнее.

Преимущество способа оценки по средней себестоимости проявляется в большей степени, если стоимость приобретаемых товаров все время меняется. В такой ситуации усреднение себестоимости списываемых товаров позволяет сохранять величину прибыли на среднем уровне, помогая тем самым избежать как непредсказуемо высоких ее значений, возникающих при резком падении цен, так и неожиданных убытков, являющихся следствием возрастания их стоимости. Соответственно будет в большей степени сохраняться и стабильность финансовых показателей организации. Насколько и в каких случаях это справедливо? Применение способа средних цен подходит для ситуаций, когда профессиональное суждение бухгалтера позволяет ему оценить влияние изменения цен приобретения оборотных активов на показатели отчетности как незначимое или несущественное.

С точки зрения оценки оборотных активов и расчета показателей платежеспособности организации способ ФИФО — также оптимальный вариант оценки. Однако на оценку финансового результата выбор способа ФИФО оказывает отнюдь не столь положительное влияние.

Оценка при выбытии (продаже) с использованием способа ФИФО осуществляется в последовательности приобретения, т. е. по первым ценам. Это фактически завышает финансовый результат в сравнении с уровнем цен приобретения запасов на дату составления отчетности. Величина прибыли, таким образом, демонстрирует преувеличенные возможности собственников по изъятию средств из оборота компании и (или) расширению объемов бизнеса. Организация выглядит преувеличенно рентабельной.

В финансовом же учете при выборе между способами ФИФО и средних цен не следует забывать об аналитическом значении величины прибыли. Значимый рост цен на товары может привести к нерациональному изъятию средств из оборота организации. Исходя из этого способ средних цен, когда приходится выбирать между ним и ФИФО, на наш взгляд, в большей степени отвечает принципу осмотрительности (консерватизма).

Методы оценки, разрешенные в налоговом учете

В целях исчисления налога на прибыль организаций для определения материальных расходов при списании сырья, материалов, используемых в производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг согласно п. 8 ст. 254 Налогового кодекса РФ могут применяться следующие методы оценки: по стоимости единицы запасов; по средней стоимости; по стоимости первых по времени приобретений (метод ФИФО). Такие же методы оценки применяются и при списании покупных товаров при их реализации (подп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ).

Однако порядок расчета при том или ином методе в НК РФ не раскрывается, а способ расчета (взвешенный или скользящий) вообще не упомянут.

Налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций на сумму расходов, непосредственно связанных с такой реализацией, в частности на расходы по оценке, хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемого имущества. При реализации покупных товаров расходы, связанные с их покупкой и реализацией, формируются с учетом положений ст. 320 НК РФ. Напомним, что ст.

320 НК РФ определяет, что налогоплательщик имеет право сформировать стоимость приобретения товаров с учетом расходов, связанных с приобретением этих товаров в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ. Стоимость приобретения товаров, отгруженных, но не реализованных на конец месяца, не включается налогоплательщиком в состав расходов, связанных с производством и реализацией, до момента их реализации. Порядок формирования стоимости приобретения товаров определяется налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения и применяется в течение не менее двух налоговых периодов.

Статьей 313 НК РФ установлено, что система налогового учета организуется налогоплательщиком самостоятельно исходя из принципа последовательности применения норм и правил налогового учета, т. е. применяется последовательно от одного налогового периода к другому. Порядок ведения налогового учета устанавливается налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения, утверждаемой соответствующим приказом (распоряжением) руководителя.

Отметим, что некоторые понятийные различия в НК РФ и нормативных документах по бухгалтерскому учету никак не мешают использовать «бухгалтерскую» методику. Судите сами. Понятие «метод оценки» из ст. 254 НК РФ идентично понятию «способ оценки» из ПБУ 5/01. Соответственно, понятие «стоимость единицы запасов» идентично понятию «себестоимость единицы запаса».