В очередной раз обсуждали мы недавно с френдом karl_snov уровень воды в Волге у Самары до строительства ГЭС волжского каскада.

Мое мнение, которое я основывал на анализе старых открыток с видом Самары и некоторых других данных — уровень воды в межень был тогда ниже нынешнего на 6-7 метров.

Судите сами — на этой открытке видна подпорная стенка Жигулёвского пивоваренного завода:

Еще пара дореволюционных фотографий, по которым можно судить об уровне Волги (фото из блога Вадима Кондратьева):

Конечно, однозначно утверждать, что на фото — уровень воды в межень, было б не логично — это может быть как весенний разлив, так и осенний минимум, но, тем не менее.

Сравним с современным уровнем Волги относительно подпорной стенки (фото 05.07.2015, уровень воды был практически меженный — 28.03м):

Теперь попробуем выяснить, на каком уровне (хотя бы приблизительно) находилось основание подпорной стены Жигулёвского пивзавода.

В этом нам поможет «Приложение В к пояснительной записке от 17/30 апреля 1911 г. за № 97500 инженера В.Г. Линдлея», представляющее собой чертёж трассировки дождевых каналов самарской канализации, нанесённый на план города Самары 1907 г., составленный землемером-таксатором П.Богдановичем.

Перекрытие реки Обь при строительстве ГЭС, 1956

План составлен на основе нивелировки 1907 года, и на нём нанесены горизонтали через 1 сажень и полугоризонтали через полсажени — вот копия пояснений к этому плану:

Таким образом, выясняется, что нуль самарского водомерного поста (у Заводской улицы) находился на отметке 9.48 саженей от уровня Балтийского моря.

Таким образом, нуль самарского водомерного поста в 1907 году находился на отметке 20.226 м от уровня Балтийского моря.

Раз уж речь зашла о Жигулевском пивзаводе, обратимся снова к плану Самары — на нем обозначена территория Жигулёвского пивзавода, но вблизи него на плане не обозначено горизонталей.

Однако нечто похожее на горизонталь обнаруживается возле Струковского сада, на высоком берегу у бывшей Александровской улицы (сейчас — Вилоновская) — и там вроде бы усматривается высота в 23 сажени, т.е. — 49.07 м:

Заодно посмотрим на Жигулёвский пивзавод на карте г. Самары с прилегающими окрестностями 1934 г. — на ней нанесены горизонтали с шагом 10м, полугоризонтали — через 5 м, и отлично видна отметка 25 м на полугоризонтали, идущей от стрелки к пивзаводу:

Впрочем, нам уже не нужны отметки высот у основания подпорной стены — ведь у нас есть нулевая отметка самарского водомерного поста в 1907 г. — 20.23 м от уровня Балтийского моря.

Осталось выяснить, на каком уровне находится нулевая отметка в наши дни, и каков сегодняшний уровень реки в Балтийской системе высот.

Для Саратовской ГЭС по данным РусГидро:

ФПУ — 31.4 м

НПУ — 28 м

УМО — 27 м

Уровень — 27.71 м 0.13

Свободная ёмкость — 522 млн.м3 234

Приток — 5210 м3/c 163

Общий расход — 5714 м3/c 154

Расход через водосбросы — 0 м3/c

ФПУ – форсированный подпорный уровень, максимальная технически возможная отметка наполнения водохранилища, м

Как Волга превратилась в водохранилище и куда переселили жителей затопленных деревень

НПУ — нормальный подпорный уровень, отметка полного наполнения водохранилища в обычных условиях, м

УМО – уровень мертвого объема, отметка предельной сработки водохранилища, м

Уровень — текущая отметка уровня воды в водохранилище на 8:00 (МСК), м

Свободная ёмкость – свободный объем водохранилища, разница между текущим уровнем и НПУ, км3

Приток – количество воды, поступившей в водохранилище за предыдущие сутки, м3/с (среднесуточное значение)

Общий расход – общее количество воды, пропускаемой через гидроузел (турбины и водосбросы) за предыдущие сутки, м3/сек (среднесуточное значение)

Расход через водосбросы — количество воды, сбрасываемой через водосбросы мимо турбин за предыдущие сутки, м3/с (среднесуточное значение)

Напомню, что нормальный подпорный уровень наполнения Саратовского водохранилища составляет 28м в Балтийской системе высот, и на сегодня этот уровень у плотины Саратовской ГЭС составляет 27,71 м:

Поскольку всё-таки Самара стоит выше уровня плотины Саратовской ГЭС, выясним уровень воды у Самары на сегодня:

Осталось выяснить, на какой отметке находится нуль поста у г. Самара в наше время:

Координаты гидропоста, г. Самара

GPS координаты: 53.241512, 50.152801.

Отметка нуля поста располагается на высоте 25.00 м. над уровнем моря.

Что ж мы имеем в итоге?

Нуль самарского водомерного поста в 1907 году составлял 20.226 м от уровня Балтийского моря.

Отметка нуля поста в наше время располагается на высоте 25.00 м. над уровнем того же моря.

Сегодняшний уровень нуля поста у г. Самара выше дореволюционного на 4.77 м.

Обратите внимание — нулевая отметка современного самарского водомерного поста располагается как раз на уровне полугоризонтали 25м, отмеченной на карте 1934 года — и она заметно выше уровня Волги в 1934 году (горизонтали между отметкой 25м и уровнем реки не отмечено):

С учетом того, что на сегодня уровень воды обычно в норме выше нуля самарского водомерного поста на 3 м, а минимальный зарегистрированный у Самары уровень воды в Волге составлял 266 см от нуля поста, то имеем разницу между нулём поста у Самары в 1907 году и сегодняшним минимальным уровнем в 7.43м — то есть, даже больше, чем те 6-7м, в которые я «на глаз» оценил разницу уровней по старым фотографиям.

Впрочем, окончательно поставить точку может только график дореволюционных замеров уровня реки относительно нуля водомерного поста — но таковых данных я нигде не нашел, сколь ни искал.

P.S.

Ну и что б 2 раза не вставать:

Самый большой подъем уровня Волги наблюдался в 1926 г., когда горизонт воды достигал 36,76 м над уровнем Балтийского моря, или 15,5 м над уровнем самарского водомерного поста.

У северного и южного концов Самарской Луки Волга имеет разницу в отметках уровня воды на 6 метров на длину русла в 175 км, или в среднем 3 см понижения на каждый километр протяжения.

Источник: honzales.livejournal.com

60 лет назад завершилось наполнение Куйбышевского водохранилища. Brandergofer: Великий потоп

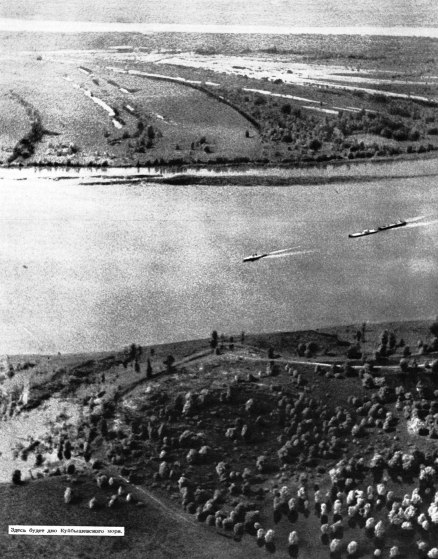

60 лет назад, в конце мая – начале июня 1957 г. завершилось наполнение Куйбышевского водохранилища. В 1954 г. журнал «Огонек» писал: «Волга утратила типично речной свой характер и постепенно превращается в цепь пресных морей. …Близок день, когда «морская Волга» еще более расширится за счет Куйбышевского водохранилища.

На 600 км в длину раскинется оно с юга на север, зашумит крутой волной, вспыхнет огнями маяков…». Зашумела… 30-31 октября 1955 г. на строительстве Куйбышевской ГЭС произошло перекрытие Волги. С 16 ноября началось заполнение ложа водохранилища. Площадь искусственного моря оказалась столь велика, что уровень воды достиг проектной отметки более чем через 1,5 года.

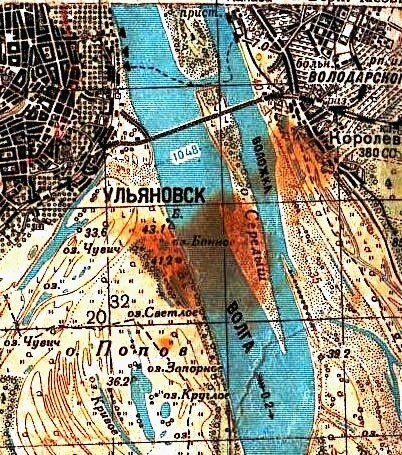

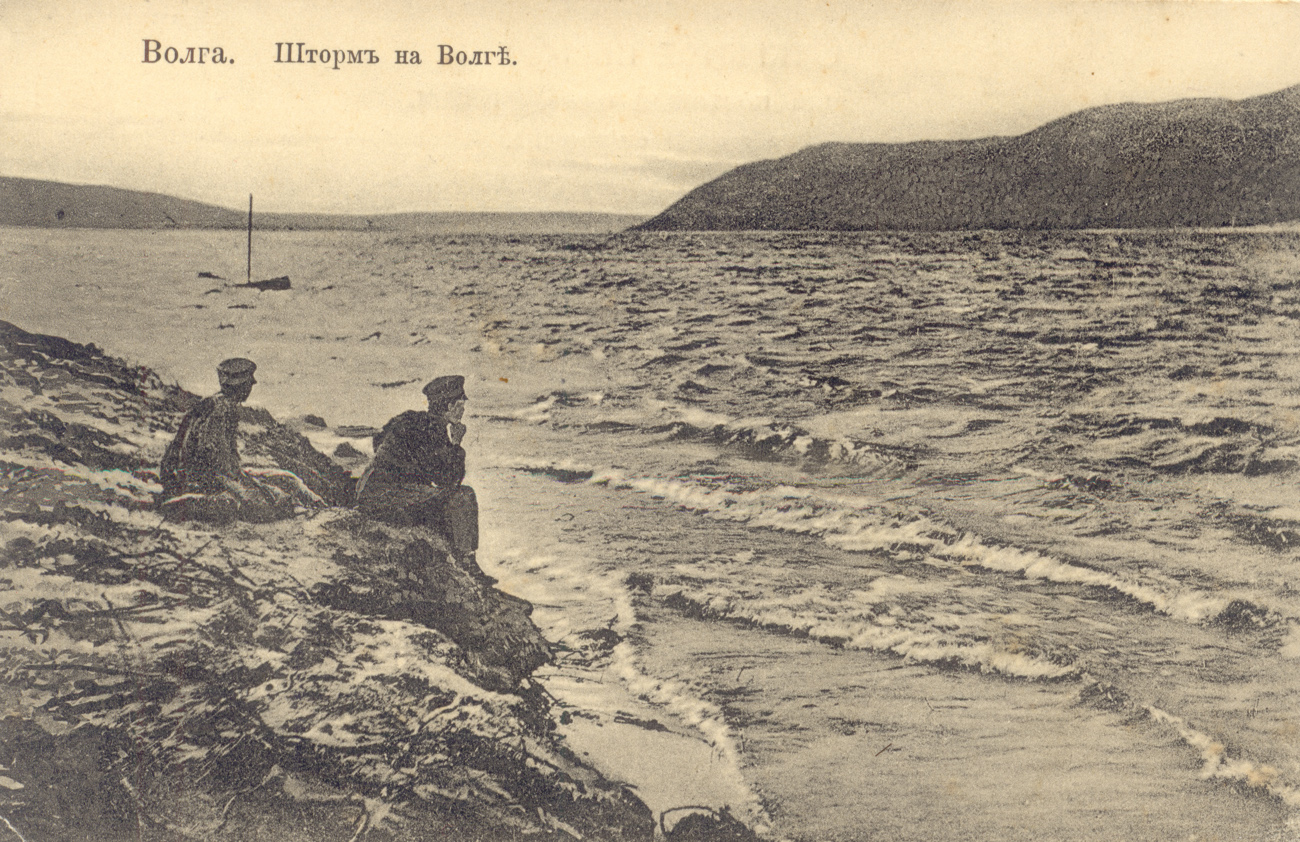

КАК БЫЛО. Прежде волжская долина у Симбирска-Ульяновска состояла из поймы, затопляемой только в паводок, и 3-х надпойменных террас. Основное русло у города имело ширину 1-2 км, при глубине 10 м. В половодье Волга разливалась на 25 км, затопляя острова. А в межень она распадалась на боковые рукава-«воложки» и мелкие протоки: Чувич, Ботьма, Чертык и др.

Рукава разделяли пойму, образуя многочисленные острова с пляжами, камышовыми зарослями, ивняком, лесами и рыбными озерами. Крупные острова около Симбирска – Старый и Новый Середыши, Попов, Телячий. В 1911 г. только о.Середыш давал арендаторам за счет лугов, выпаса, ивняка, хвороста более 4 тыс. руб. А заливные луга занимали изрядную часть всей поймы.

Слой чернозема на пойменных землях составлял 1,5-2 м., урожаи пшеницы в Заволжье превышали до революции 16 центнеров с га. На тучных землях выращивались овощные и бахчевые культуры, ягоды. Острова были любимым местом отдыха симбирян и ульяновцев. Пойма вмещала множество озер с чистой водой и рыбой, по области – около 280 промысловых озер. Дубовые, сосновые и другие леса.

Неудивительно, что волжская пойма стала местом расположения многих городов и сел. Главным богатством была рыба. Осетровые: белуга, осетр, севрюга, стерлядь; а также белорыбица, сом, сазан, щука и др. Брали только мерную рыбу, мелочь выпускали, поэтому рыба успевала вырасти. Отдельные экземпляры белуги достигали 4-5 м. и весили более 1000 кг.

В 19 веке обороты волжских рыбных промыслов исчислялись десятками миллионов рублей (на те деньги). Не зря Волгу называли кормилицей. Даже не имеющий работы мог прокормиться, вылавливая бревна из разбитых плотов и вывороченные льдинами деревья. Долгожданным событием был ледоход.

В городе на Венец, а в прибрежных селах на косогоры посмотреть на него выходили все жители. «На реке стоял такой грохот, что на берегу невозможно было разговаривать. Плывущие льдины с громадной силой ударялись о кромку еще не взломанного льда, громоздились друг на друга…, на реке возникали заторы. Вода начинала прибывать, заливая берег.

Через некоторое время под ее напором заторы с пушечным грохотом разрушались, и лед плыл дальше». Вскрытие реки начиналось в начале апреля, ледоход длился 1,5 недели. В конце апреля начиналось половодье, высота подъема воды достигала 10 метров. Свежая вода заполняла озера на Поповом острове, в них заходили косяки рыб.

В мае вода спадала, удобренные илом луга покрывались разнотравьем в рост человека. Богатая растительность давала корм множеству разных животных и птиц. Зимой по Волге прокладывали санный путь, спеша перевезти больше груза.

Создание водохранилища сломало этот уклад, повлияв на природу, хозяйство, жизнь людей. Цели, конечно, ставились амбициозные. 1. Покрыть потребности Центральной части СССР в электричестве. 2. Увеличить рыбные запасы и добычу, обеспечив рыбой всю европейскую часть страны. 3. Вдоль водохранилища развивать поливное земледелие, исключив риск засух.

4. Развивать судоходство, сделав Москву «портом пяти морей». Для справки, все ГЭС Волжского и Камского каскадов дают не более 3-4% электроэнергии в стране. Вся энергия уходит в Центр, теряя по пути до 40%. Относительная дешевизна гидроэнергетики в нынешних условиях имеет значение только для производителей. К другим ставившимся задачам вернемся далее.

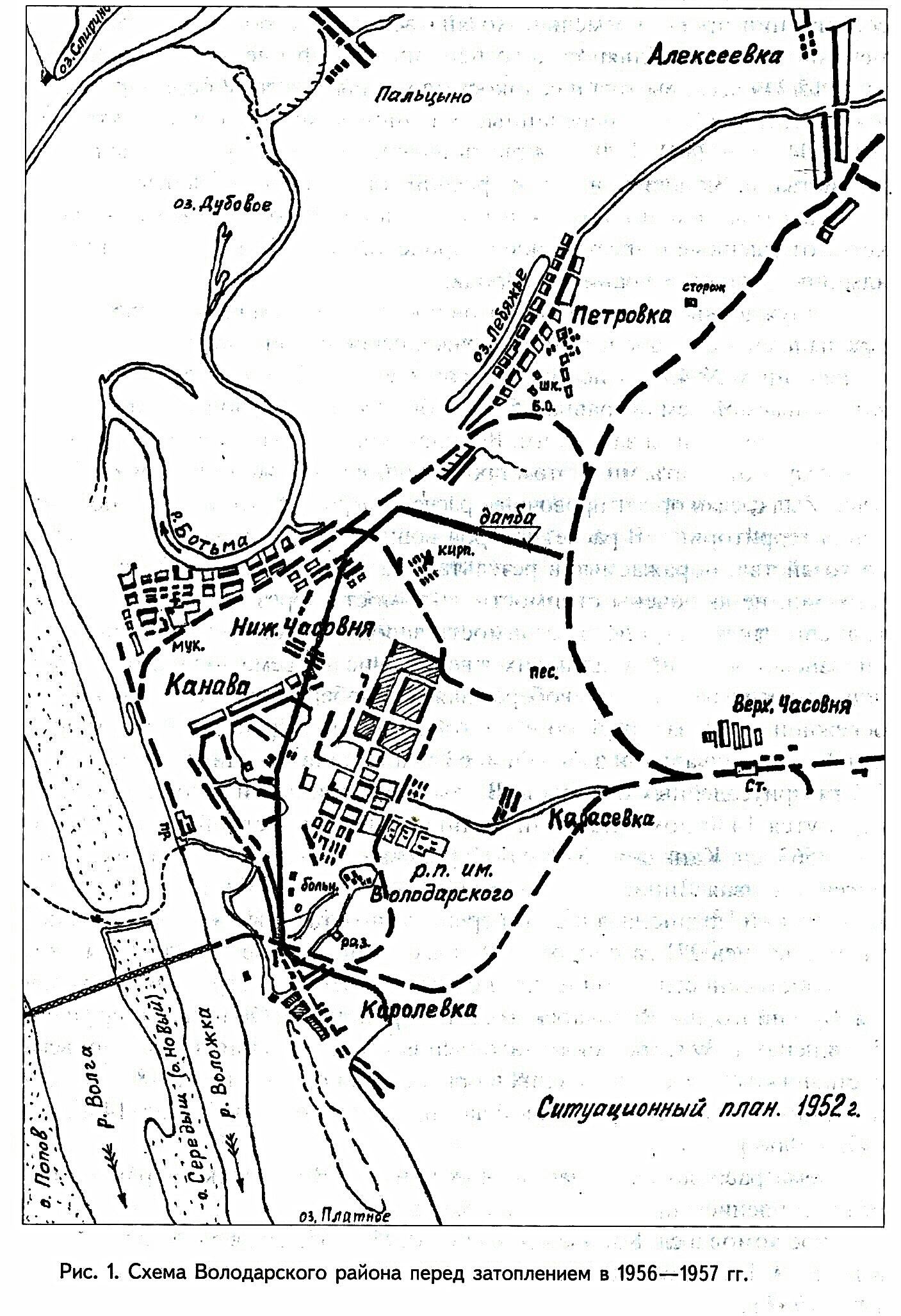

КАК ГОТОВИЛИСЬ. В результате создания Куйбышевского вдхр затоплено 504 тыс. га земли. Перенесено 290 нас.пунктов, переселено 150 тыс. чел. В Ульяновской области затопляемые площади составили 196 тыс. га (пашни 23 тыс., сенокосы 52 тыс., леса 76 тыс., усадебные земли 2,5 тыс.).

Затопление затронуло 8 районов области и 3 района Ульяновска, в его зону попало полностью или частично 83 нас.пункта (полностью 59), по другим данным 87. По плану 1951 г. планировалось перенести 12.876 домовладений и 1472 семьи, а также 3,4 тыс. колхозных и других построек. Общие затраты оценивались в 163 млн. руб., но в итоге составили 356 млн. только к 1957 году.

Мероприятия по подготовке ложа включали: вынос строений и сооружений; переселение жителей; вырубку лесов и кустарников; санитарные мероприятия; инженерную защиту городов и т.д. Подлежали разбору и удалению не только дома, но любые предметы, выступающие над землей.

Переселенцам выделялись средства на разбор, перевозку и сборку жилых строений, при невозможности переноса – компенсация; аналогично – по фруктовым деревьям; на перевозку имущества и на другие расходы. Выдавались кредиты до 6 тыс. руб. на строительство; не имеющим домов предоставлялась жилая площадь или компенсация в 1 тыс. руб.

Немедленное предоставление жилья гарантировалось только инвалидам войны, престарелым и нетрудоспособным. Переселение в области началось в 1952 г. Выявлялись строения, подлежащие сносу или переносу, оценивалась стоимость построек и работ, размер компенсаций. Потом комиссия определяла место для переноса населенного пункта из зоны затопления, осуществлялась планировка.

При переселении людям выплачивалась 1-ая часть компенсации, 2-ая – после полной очистки затопляемого места. Информация о переселении носила, по большей части, закрытый характер. СМИ печатали материалы об успехах и энтузиазме населения. В действительности все было не так радужно.

Переселенцы сталкивались с заниженной оценкой стоимости домов, нехваткой жилья на новых местах, недостаточным размером компенсаций. Многие уехали в другие регионы. Были и те, кто категорически отказывался от переселения. Так, Володарский райсовет 15.11.1955 г. принял решение «О принудительном переселении граждан…, отказавшихся переселиться».

Пришлось проводить большие работы по водоснабжению поселений, переносимых из поймы на возвышенные места. В зону затопления попало много старинных сел, памятников истории и архитектуры. Такими были церкви в селах Головкино, Белый Яр, Крестово Городище, Никольское-на-Черемшане, Архангельское и др., ставшие невосполнимой утратой.

Переселение и перенос продолжались и после 1957 г., вплоть до 1965-го, причиной этого стали обрушения берегов и оползни. Огромный объем работ был связан с лесосводкой – вырубкой товарного леса и лесоочисткой от нетоварного леса, кустарников, корчевкой пней. Их общая площадь составила, по разным данным, от 66 до 113 тыс. га, затраты – 183 млн. руб.

В спешке невывезенный лес закапывали в землю, немало бревен потом всплыло. Затопленный лес гниет, вызывая загрязнение водохранилища. Основные работы по инженерной защите в Ульяновске заключались в берегоукреплении. На протяжении 10 км были уложены железобетонные плиты, сооружен дренаж около 8 км, установлены насосные станции.

Проведена реконструкция железнодорожного и строительство автомобильного моста. Пролетные строения были подняты на 8,5 м, построены подходы, укреплены откосы насыпи. Сложнейшей задачей стало возведение защитной дамбы в Левобережье; нижняя Терраса оказалась на 5-8 м ниже уровня Волги. Для нового речного порта сооружена искусственная площадка высотой 12 м и дамба.

Потом, к 1965 г., построен речной вокзал. Санитарная подготовка ложа водохранилища включала сбор и сжигание мусора, очистку выгребных ям, перенос скотомогильников и т.д. Как ни печально – и снос кладбищ. По действовавшей инструкции: «Трупы из могил, как общее правило, не переносятся…». Кладбища очищались от крестов, памятников и оград.

Про всплывавшие гробы – история известная.

Затопление проходило в 3 этапа. 1-ый: после перекрытия Волги 31.10.1955 г. до весны 1956-го. Уровень воды у плотины ГЭС поднялся до 38 м. 2-ой этап: апрель-июнь 1956 г. Уровень воды – 46 м. 3-ий – в весеннее половодье 1957 г., уровень воды достиг проектной отметки 53 м. В Ульяновске за это время уровень воды поднялся на 20 м, максимальная глубина у города составила 31 м.

К ЧЕМУ ПРИШЛИ. О размерах затопленных территорий сказано выше. В общей площади Поволжья и области они составляют небольшую долю, но это были наиболее ценные земли. Оказалась подорванной кормовая база животноводства, утрачена ценная пашня. Из-за нарушения гидрологического режима растет засоленность почвы, ухудшается плодородие.

Смыв почвы составляет сотни миллионов тонн. Увеличение водного зеркала и вырубка лесов привели к усилению ветров на 25% и более. Летом увеличилась температура воды; зимой – продолжительность ледостава и максимальная толщина льда. Климат стал более засушливым. Подъем воды привел к образованию многих заливов и затонов.

Обширные мелководья подтапливают окружающие земли – поднимается уровень грунтовых вод. Происходит заболачивание, в городах разрушаются фундаменты старых зданий. Предполагалось, что процесс размыва берегов прекратится через несколько десятилетий. Но в новых условиях главным фактором стала не текучая вода, а ветровые волны.

На старой Волге высота волн не превышала 0,5 м, теперь они могут достигать 3-х м. Берега быстро размываются, образуя высокие обрывы, учащаются оползни. Свой вклад в разрушение берегов вносят высокий уровень грунтовых вод и колебания уровня воды в водохранилище. Требуются постоянные серьезные работы по берегоукреплению, чего ныне почти не наблюдаем.

Ежегодно береговая линия отступает в среднем на 2 м. Скорость течения в Волге снизилась примерно в 10 раз. В сочетании с размывом берегов это ведет к активному заиливанию. Слой ила в русле Волги составляет 7-12 м, т.е. почти половину всей глубины. Как следствие – сероводородное заражение и гибель всего живого.

Смыв в реку органики в условиях высокой температуры воды и слабого течения ведет к массовому размножению сине-зеленых водорослей – «цветению» воды. После их гибели происходит гниение с выделением токсинов. И это кроме всех прочих факторов загрязнения. Волга превращается в мертвую сточную канаву. Что же удивляться сокращению рыбных запасов?

Планировалось, что в новом море увеличится вылов рыбы, намечалось создание предприятий по лову и переработке. Вышло совсем иначе. Причин много: плотины, преграждающие путь к нересту, малая проточность воды, недостаток кислорода из-за зимнего сокращения стока, загрязнение… Рыбы не только стало меньше, сменился ее видовой состав. Конечно, не в последнем ряду потерь стоит невосполнимая утрата памятников истории, культуры, архитектуры, археологии. Для тысяч людей «великий потоп» означал изменение привычного образа жизни и ломку менталитета.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Ни одна из целей, ставившихся при создании водохранилища, не была в полной мере достигнута. Зато Волжский бассейн оказался на грани экологического бедствия. Что следует предпринимать в этой ситуации? Выдвигавшиеся идеи немедленного разбора плотин – полное безумие.

Разовый спуск водохранилищ приведет уже не к бедствию – к катастрофе. Многометровые залежи ядовитого сероводородного ила, оказавшись на поверхности, отравят своими испарениями все живое. Незакрепленный грунт будет переноситься ветром, образуя пыльные бури. Погибнут новые экосистемы, сформировавшиеся за 60 лет.

Прекратят функционировать водозаборы, портовые и другие сооружения, привязанные к нынешней береговой линии. Видимо, рано или поздно, с учетом невысокой доли Волжских ГЭС в энергетике страны, их износа (70-80%), развития других видов получения энергии, вопрос о прекращении их функционирования все равно встанет. Но возможно лишь постепенное, поэтапное снижение уровня водохранилища в сочетании с комплексом работ по рекультивации земель. Это потребует нескольких десятилетий и гигантских затрат, значительно превышающих расходы на строительство гидроузла. Пока же, все что возможно – не создавать новых факторов, губительных для Волги, и, в меру сил, минимизировать воздействие существующих.

А.И.Трапицын. 1) «Ульяновск. Подгорье». 1924 г. Источник: museum.sinbir.ru. 2) «Весенний разлив у Ульяновска», 1927 г. Источник: sim-art.ru.

М.И.Козьмин. «Подгорье», 1941 г. Из журнала «Мономах» 2015-2.

План Заволжья (Володарского р-на Ульяновска) 1952 года. Из «Материалов 1-ой научной конференции, посвященной ученому и краеведу С.Л.Сытину», Ульяновск, 2004.

Фрагмент карты Ульяновска до заполнения водохранилища. Источник: ulgrad.ru.

Железнодорожный мост и Подгорье до заполнения водохранилища.

Перекрытие Волги при строительстве Куйбышевской ГЭС. 30 октября 1955 г. Источник: samaratoday.ru.

«Здесь будет дно Куйбышевского моря». Фото из журнала «Огонек» №34 1954 г.

М.А.Костин. «Окрестности Ульяновска. Здесь будет море». 1955 г. Источник: artpanorama.su

Вознесенская церковь села Головкино. 1955 год (разобрана летом 1955 г.). Журнал «Мономах» 2008-4, из архива В.Скрипичникова.

Художник К.Бессольцев. Никольская церковь в селе Криуши (разобрана в 1954 г.). Из журнала «Педагогический поиск» 2013-3 (5).

Источник: ulpressa.ru

Объединившая берега Волги: история Жигулевской ГЭС

В 1910 году самарский инженер Константин Богоявленский впервые предложил построить гидроэлектростанцию на Волге и посвятил будущей ГЭС всю свою жизнь.

Жигулевская ГЭС! Одно только название поражает масштабом. Гигантская плотина, которая пересекла самую известную реку в Европе, стала частью Самарской Луки и сегодня мы уже не можем представить себе Волгу без знаменитых каскадов.

История станции — это история Волги и ее берегов. Огромное водохранилище хранит под собой историю целого города, без ГЭС не было бы самого массового автомобиля страны и, пожалуй, никто лучше не знает о Волге, чем работники гидроэлектростанции.

Через историю самой длинной в Европе реки и Жигулевских гор, первые планы строительства, объемы работ и том, как устроена гидроэлектростанция, мы расскажем о самом главном символе нашего края — Жигулевской ГЭС и Волги.

Аудио: История Жигулевской ГЭС. Часть первая: «Безбожники» Богоявленский и Кржижановский посягают на имения графа Орлова-Давыдова ради строительства гидроэлектростанции

Построить гидроузел в Жигулях первым предложил Константин Богоявленский еще в 1910 году. Фото из архива Владимира Самарцева

3530 километров водной глади, одна из крупнейших рек на Земле и самая большая по водности, площади бассейна и длине в Европе — это наша Волга. Геологическая история реки Волги начинается в конце конце миоцена — начале плиоцена, когда была заложена долина реки современного облика. Проще говоря, Волга несет свои воды уже больше 5 миллионов лет!

В древнеримских источниках II—IV веков Волгу называют рекой Ра — то есть «щедрой», а в арабских источниках IX века река именуется Ателью — «рекой рек, великой рекой».

Неудивительно, что такая мощь не могла не захватить умы инженеров. Подчинить себе Волгу мечтали еще в самом начале ХХ века и история Жигулевской ГЭС на самом деле начинается не с момента строительства, а с далекого 1910 года.

Именно тогда инженер Константин Богоявленский, член Самарского технического общества и настоящий генератор идей, начал работу по проекту строительства гидроэлектростанции на Волге у Самарской Луки. Он поставил себе задачу обеспечить регион дешевой электроэнергией, что позволило бы превратить Самарскую Губернию в индустриальный центр.

«…мы имеем… на Самарской Луке, благодаря исключительно благоприятным естественным условиям (геологическое строение Жигулей и Соколовых гор) единственное место, самой природой созданное для устройства плотины. Вообще в государственном масштабе, это будет создание мощного центра энергии, распространяющего своё влияние на целые районы, лежащие в сотнях вёрст от Самары» — так писал Константин Богоявленский о перспективе гидроэлектростанции на Волге.

Инженер Глеб Кржижановский представил доклад о возможности возведения гидроузла в Жигулях в 1913 году

К работе над проектом позднее подключился инженер Глеб Кржижановский. По их замыслу, проект гидроузла включал строительство гидроэлектростанции и плотины в Жигулях, а также электростанции, канала и шлюзов в Переволоках с общей мощностью 588 МВт и стоимостью 130 млн рублей в ценах 1913 года. Или 82 миллиарда рублей в пересчете на сегодняшний день!

На заседании Самарского технического общества в 1913 году выступил Глеб Кржижановский и представил подробный и обстоятельный доклад о принципиальной возможности сооружения гидроэлектростанции в Самарской Луке. Лучше всего о реакции общественности на такое предложение говорит депеша, которую отправил в Италию епископ Самарский и Ставропольский Симеон графу Орлову-Давыдову, собственнику Жигулевских земель:

“Конфиденциально. Стол № 4, № 685. Депеша. Италия, Сорренто, провинция Неаполь. Графу Российской Империи его сиятельству Орлову-Давыдову.

Ваше сиятельство, призывая на вас Божью благодать, прошу принять архипастырское извещение: на ваших потомственных исконных владениях прожектеры Самарского технического общества совместно с богоотступником инженером Кржижановским проектируют постройку плотины и большой электрической станции. Явите милость своим прибытием сохранить божий мир в Жигулевских владениях и разрушить крамолу в зачатии. С истинным архипастырьским уважением имею честь быть вашего сиятельства защитник и богомолец. Епархиальный архиерей преосвященный Симеон, епископ Самарский и Ставропольский. Июня 9 дня 1913 года”.

Впрочем, граф счел идею сумасбродной и даже не подумал вернуться в Россию. Он лишь поручил своему управляющему в Самаре дать категорический отказ на такое строительство.

Но будущего председателя ГОЭЛРО Глеба Кржижановского этот отказ не остановил. 23 ноября 1915 года он писал своему другу Ильину:

“Мне удалось войти в контакт с группой капиталистов, имеющих в своем распоряжении до 20 гидравлических станций в Италии и других странах. Я заинтересовал их “нашим” предприятием на Волге”.

Неизвестно, как бы сложилась судьба проекта, но два года спустя, в 1917, проект гидроэлектростанции на Волге померк на фоне исторических событий.

Глеб Кржижановский посвятил себя делу Революции, а после нее работал над восстановлением и развитием энергохозяйства Москвы. В начале 1920 года по заданию Ленина, он написал работу «Основные задачи электрификации России», а затем возглавил Государственную комиссию по электрификации России, став автором знаменитого плана ГОЭЛРО.

В апреле 1918 года, в разгар Гражданской войны, Константин Богоявленский выдвинул новую идею. Он предложил построить на Самарской Луке гидроэлектростанцию, которая использовала бы разницу уровня высот в 6 метров на деривационном спрямлении рек Уса— Волга. Вообще, Богоявленский, как мы уже говорили раньше, был настоящим генератором идей.

До революции он организовал в Самаре строительство канализационного коллектора и городской канализационной сети с применением железобетонных труб, разрабатывал проект борьбы с Аннаевскими песками — отмелью, которая в начале XX века грозила отрезать Самару от Волги. Тогда он предложил прорыть в песках канал, чтобы течение Волги размывало пески. Правда, гласные Самарской городской думы сочли это предложение неэффективным.

Гидроузел в Жигулевских горах стал главной идеей в жизни Константина Богоявленского и этой идеей он заразил таких же энтузиастов. Уже в начале 1919 года в Самаре самоорганизовалась Комиссия по изучению возможности сооружения гидроузла в районе Жигулей. Член группы инженер-энергетик Е.В. Лукьянов вспоминал, что поначалу их не воспринимали всерьез:

“На группу смотрели не только в Самаре, но и в Москве как на белую ворону. В лучшем случае, благосклонно посмеивались. Ругали не только обыватели, но и инженеры”

Но уже в апреле 1919 года была образована “Комиссия по электрификации реки Волги в районе Самарской Луки” во главе с Богоявленским в составе научно-технического отдела Самарского губернского совета народного хозяйства. На работу комиссии было выделено 73 тысячи рублей.

8 июля 1919 года собрание секции сильных токов ЦЭС в составе Г.О. Графтио, Г.М. Кржижановского и К.С. Мышенкова признало, что:

“. обследование реки Волги у Самарской Луки с целью использования гидравлической энергии представляет значительный интерес”

Однако позже ЦЭС и Управление по сооружениям водного хозяйства сделали заключение о непригодности применения энергии равнинных рек, поскольку при сооружении плотины затапливаются пойменные территории. Из-за сложных и дорогостоящих исследований, проблема энергетического освоения водных ресурсов не была включена в план ГОЭЛРО.

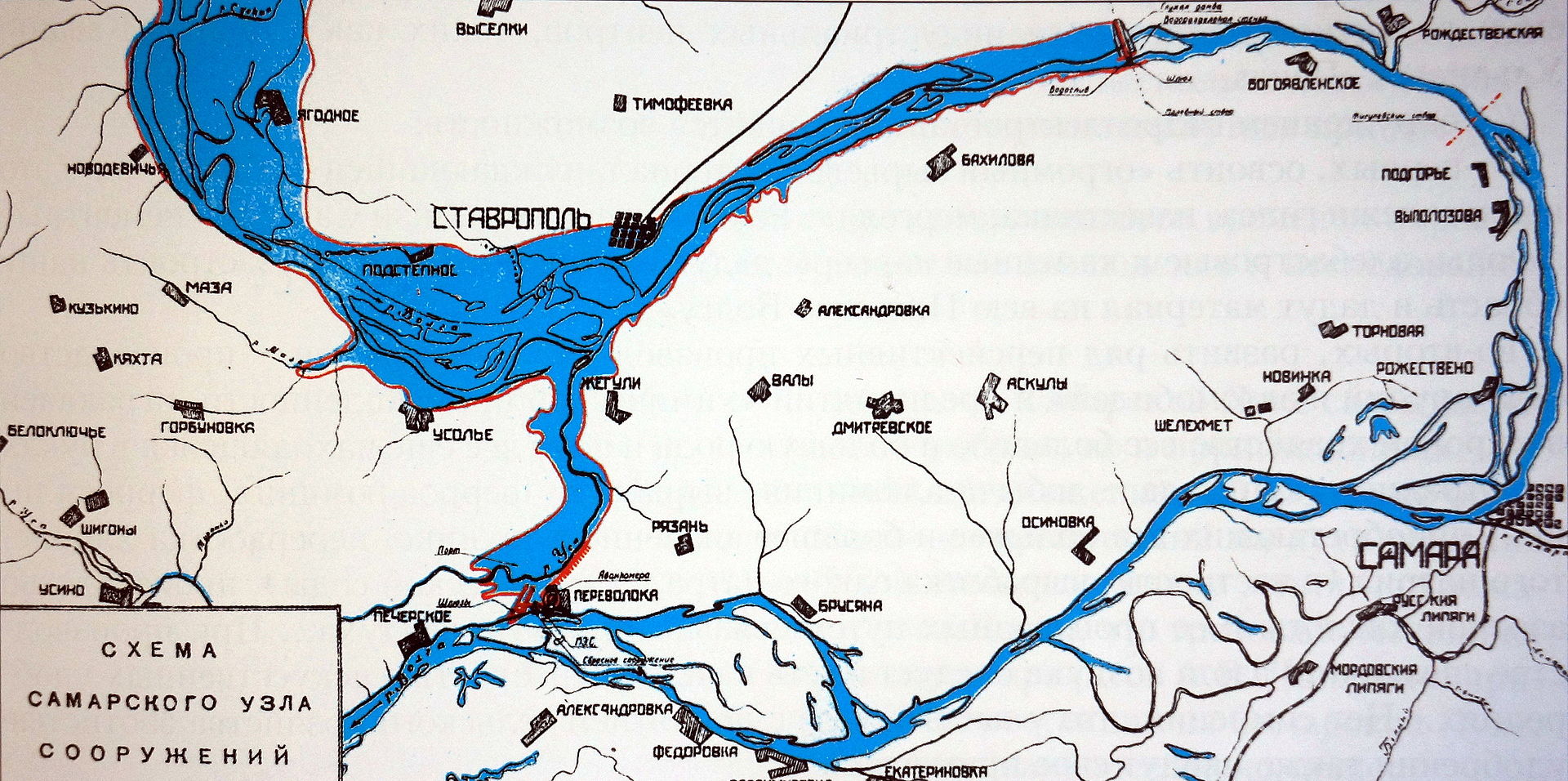

Богоявленского такой отказ остановить не мог! К 1924 году Комиссия обосновала вариант Жигулевского гидроузла в составе плотины с гидроэлектростанциями на Волге, канала Ставрополь-Переволоки и гидроэлектростанции, шлюзов и плотоходов у села Переволоки. Причем общая мощность ГЭС определялась в 735,5 МВт.

Все работы, кроме бурения и топографических съемок, проводились членами группы на общественных началах в свободное время.

Константин Богоявленский понимал — одних технических и экономических обоснований недостаточно. Нужно было заразить идеей массы. Сегодня это называется формированием общественного мнения, а тогда Богоявленский заслужил звание «…неутомимого агитатора и фанатика Волгостроя».

Вот как вспоминал то время инженер-энергетик Лукьянов:

“. материал был собран громадный. Здесь были материалы по геологии. По гидрологии Волги были собраны все существовавшие тогда материалы за 43 года. Очень дружно мы жили с руководителями советских и партийных организаций, которые уже в 1920 году начали сами публично выступать на всякого рода конференциях с целыми докладами “за электрификацию Волги”. Это была большая поддержка и помощь в то время, когда на нас смотрели как на не совсем нормальных людей”.

План Богоявленского сработал. Уже в 1925 году на заседании Госплана было принято решение одобрить предложенную программу работ с некоторыми дополнениями и включить расходы на работы по Волге в общую программу и смету по пересмотру плана ГОЭЛРО.

Однако Волга могла давать не только электричество. Наряду с планами превращения реки в сверхмагистраль для судоходства, водные ресурсы могли решить проблему орошения двух миллионов гектаров засушливых земельных угодий Заволжья, для чего требовался механический подъем уровня воды. Эту идею предложил профессор А.В. Чаплыгин, который в 1929 году стал главным инженером научно-исследовательского Бюро по изысканиям “Волгострой” — именно так стала называться комиссия, которую собрал в 1919 году Константин Богоявленский. Теперь семь сотрудников Бюро стали получать зарплату!

В 1930 году были опубликованы уточненные данные двух вариантов Жигулевского гидроузла. В отличие от схемы Богоявленского, А.В. Чаплыгин предложил строить плотину не на скальном основании Жигулевских ворот, а на песчаных отложениях у города Ставрополя, изменив некоторые параметры гидроузла.

Константин Богоявленский был арестован НКВД 31 декабря 1936 года.

9 августа 1937 года Военным трибуналом Приволжского Военного Округа он был приговорён к расстрелу по статьям 58-6 (шпионаж), 58-10 (контрреволюционная пропаганда или агитация) и 58-11 (контрреволюционная организационная деятельность). 28 сентября того же года расстрел был заменён 10 годами заключения в исправительно-трудовом лагере.

На следующий день после приговора, 10 августа 1937 года вышло постановление Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) № 1339 «О строительстве Куйбышевского гидроузла на реке Волга…»

Богоявленский так и не увидел плотину на Волге, которая стала главной идеей в его жизни. 20 марта 1942 года, в возрасте 63 лет, инженер Константин Васильевич Богоявленский скончался в Красноярском исправительно трудовом лагере.

Аудио: История Жигулевской ГЭС. Часть вторая: Строительство станции

Первая попытка строительства

Створ Жигулевских ворот кажется идеальным местом для плотины гидроэлектростанции. Идея, которую в далеком 1910 году выдвинул инженер Константин Богоявленский, казалась новому руководству страны практически идеальным решением, но почему же тогда станцию построили выше по течению Волги?

У Жигулевской ГЭС целых две истории строительства и они настолько взаимосвязаны, что мы расскажем о каждой из них.

Несмотря на то, что исследования будущего места строительства станции проводились еще до Революции, в апреле 1931 года в Жигулевские горы прибыли особые изыскательские партии института «Водно- и инженерно-геологические исследования для Волгостроя», которые работали здесь под руководством инженера Александра Баркова. Восемь лет специалисты изучали потоки подземных жигулевских вод, уточняли внутреннее строение горных массивов, наносили на карту разнообразные карстовые структуры малоизученных пещерных систем, некоторые из которых, как тогда выяснилось, пронизывали всю горную толщу Жигулей чуть ли не насквозь.

Выводы геологов после многолетних исследований оказались неутешительными. Согласно прогнозу ученых, из-за громадного числа различных трещин, пустот и полостей после сооружения плотины почти сразу же должна была начаться утечка воды из водохранилища в обход гидроузла. А подобный катаклизм вызвал бы быстрое затопление не только всей территории Самары, но и множества других городов, находящихся ниже по течению.

Впрочем, тогда к выводам специалистов под руководством Александра Баркова не прислушались. Отражением общих настроений того времени стала брошюра «Река в плену», вышедшая в 1931 году. Во вступительном слове инженер Николай Абалкин восторженно восклицает:

«Это приказ! Мы должны возвести Волгострой, чтобы множить наши победы… В срок и во что бы то ни стало надо выполнить задание ЦК!»

В конце 30-х годов остановить одним махом все подготовительные работы по сооружению ГЭС в Жигулевских воротах оказалось невозможным. 10 августа 1937 года было подписано совместное постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) «О строительстве Куйбышевского гидроузла и гидроузлов на реке Каме». В соответствии с этим документом в Самаре создали Управление Строительством Куйбышевского гидроузла, одним из важных подразделений которого был Самарлаг — Самарский исправительно-трудовой лагерь.

Как мы уже говорили выше, плотина Куйбышевской ГЭС должна была перекрыть Волгу в районе Жигулевских ворот, где в то время уже сконцентрировали почти все управление объектом. Именно поэтому будущий поселок гидростроителей тогда и получил название Управленческий.

Проектное задание Волгостроя предполагалось представить на утверждение правительства к 1 января 1938 года, а технический проект со всеми приложениями – к 1 мая 1939 года. Тогда же макет Куйбышевского гидроузла демонстрировался на выставке в Нью-Йорке, а завершить строительство планировалось уже в 1942 году.

Однако проблемы начались уже на стадии планирования. Ни проектное задание, ни технический проект в указанные сроки так и не были подготовлены. Лишь в июне 1939 года правительством было утверждено проектное задание, а срок сдачи технического проекта был перенесен на 1 июня 1940 года. Однако и к этому дню необходимые документы еще не были готовы.

Несмотря на все проверки, положение дел на строительстве гидроузла так и не улучшилось. В результате работы комиссии по вопросам строительства Куйбышевского гидроузла 24 сентября 1940 года было принято постановление правительства о свертывании всех работ и ликвидации Самарлага. Полная консервация строительства ГЭС была завершена лишь 20 июня 1941 года, всего за два дня до начала Великой Отечественной войны.

Начало строительства

После большого перерыва в гидростроительстве, вызванным войной, советское правительство решило вернуться к вопросу о сооружении Куйбышевской ГЭС на Волге. 20 августа 1950 года Совет Министров СССР издал постановление о начале строительства Куйбышевской гидроэлектростанции мощностью 2 миллиона киловатт.

Именно с этой даты начинается официальная история Жигулевской ГЭС, соединившей волжские берега и ставшей одним из главных символов не только Поволжья, но и всей отечественной энергетики.

Местом дислокации новой ГЭС был определен створ между только что образованным рабочим поселком Жигулевск на правобережье Волги и левобережным селом Кунеевка.

Возведением гигантского по тем временам гидроузла занималась специально созданная организация – Куйбышевгидрострой. Отметим важный момент, который не слишком любит ряд историков — для обеспечения громадных стройплощадок рабочими руками, дополнительным закрытым постановлением Совета Министров СССР Куйбышевгидрострою был придан вновь образованный Кунеевский исправительно-трудовой лагерь, который располагался в Ставрополе. И Куйбышевгидрострой, и Кунеевлаг в то время подчинялись МВД СССР.

Первым начальником Куйбышевгидростроя был назначен генерал-майор инженерно-технической службы Иван Васильевич Комзин, который одновременно стал и начальником Кунеевского ИТЛ. Иван Комзин был, пожалуй, лучшей кандидатурой для руководства таким масштабным строительством.

Первым начальником Куйбышевгидростроя был назначен генерал-майор инженерно-технической службы Иван Васильевич Комзин, который одновременно стал и начальником Кунеевского ИТЛ

Выпускник высшего инженерно-строительного училища в Москве участвовал в возведении легендарной Магнитки и ряда других уральских заводов. В годы Великой Отечественной войны Комзин занимался строительством оборонительных сооружений на самых ответственных направлениях удара немецких войск, а после освобождения советской территории руководил восстановлением портовых сооружений в Севастополе и других городах.

После завершения строительства Куйбышевской ГЭС, по окончании которого он был удостоен звания Героя Социалистического Труда, Иван Комзин был направлен в Египет для руководства возведением Асуанской гидроэлектростанции, которую в то время называли не иначе как «символ советско-египетской дружбы».

Темпы строительства гидроэлектростанции были рекордными даже по меркам того времени — уже через 3 месяца после постановления о начале строительства началась отсыпка камня в банкет — так называлась 300-метровая каменная дамба в русле Волги у правого берега. В это время реку уже сковало льдом, так что отсыпка шла через проруби, с огромным риском для строителей.

18 февраля 1951 года. экскаваторный ковш вынул первый кубометр грунта для котлована на месте будущего здания гидроэлектростанции

18 февраля 1951 года состоялось событие, которое считается окончанием подготовительного этапа — именно в этот день экскаваторный ковш вынул первый кубометр грунта для котлована на месте будущего здания гидроэлектростанции.

Для строительства станции было необходимо построить сотни километров автодорог и железнодорожные линии, которые стали важнейшими транспортными артериями области. Автомобильные мосты через реки Сок и Самару, автомобильное шоссе “Куйбышев-Ставрополь” и целая сеть железнодорожных линий появились благодаря будущей гидроэлектростанции.

В июле 1951 года в районе села ЗелЁновка на левом берегу Волги началось строительство нижних судоходных шлюзов гидроузла. 16 ноября того же года заключенные лаготделений №№ 3 и 4 приступили к возведению левобережного большого бетонного завода, а в марте 1952 года началось сооружение 8-километровой перемычки водосливной плотины гидроэлектростанции. Строительство верхних судоходных шлюзов Куйбышевской ГЭС было начато 16 июня того же года, а в декабре началось бетонирование днища нижних шлюзов Куйбышевской ГЭС.

Разумеется, крупнейшим объектом на первом этапе грандиозного строительства считался котлован ГЭС, куда в первой половине 1953 года круглосуточно, в три смены, выходило от 12 до 15 тысяч заключенных, а также до 2-3 тысяч вольнонаемных рабочих и технических специалистов. Для повышения производительности труда, передовикам производства из заключенных один день ударной работы засчитывался за три дня заключения. Уже к концу 1954 года на котловане работало не более 6 тысяч заключенных и примерно столько же вольнонаемных строителей, которые, кстати, еще буквально за 2-3 месяца до этого сами жили в бараках за колючей проволокой.

Масштабы и сроки работ поражают даже сегодня. В течение пяти лет, с 1950 по 1955 из котлованов и карьеров было вынуто, а затем вывезено в другое место 190 миллионов кубометров грунта и горных пород. Это вдвое превышает объем земли, перемещенной при строительстве Суэцкого канала. За то же время в тело плотины и прочих гидросооружений было уложено более семи миллионов кубометров бетона, причем в самый разгар строительства здесь в течение суток иногда укладывалось до 20 тысяч кубометров материала, что в то время было мировым рекордом.

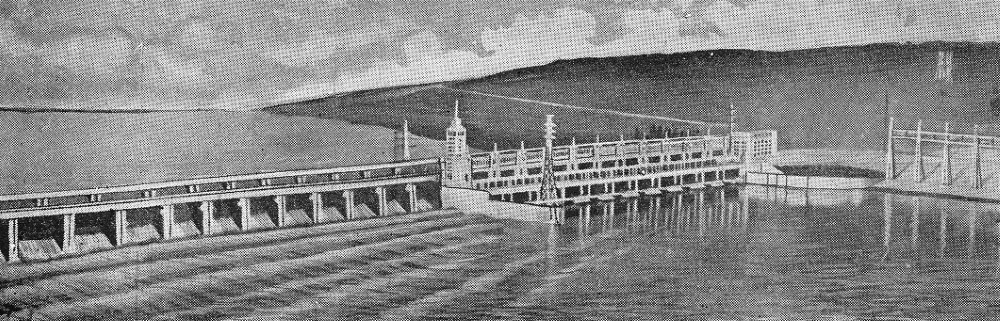

Уже октябрю 1955 года на строительстве была намыта земляная плотина длиной 2,8 километра, шириной у основания 750 метров и высотой 52 метра. Здесь же выросла водосливная плотина длиной 981 метр и шириной у основания 300 метров. А построенное вскоре здание ГЭС имело длину по фронту 700 метров, ширину 100 метров, высоту 85 метров. Плюс к тому это здание уходит в землю на глубину 45 метров, а его фундамент имеет по 350 метров в длину и ширину.

В самый разгар строительства в течение суток иногда укладывалось до 20 тысяч кубометров бетона, что в то время было мировым рекордом

Еще немного цифр для понимания масштаба. В зону затопления на месте будущего водохранилища попали 270 населенных пунктов, 19 колхозов, 175 зданий различных учреждений и организаций, расположенных вне Ставрополя. Переносу подлежали также населеннее пункты, не входившие в зону затопления, но лежащие в зоне отвода земель для строительства плотины и других сооружений гидроузла. Всего в 1953 году было перенесено более 1600 дворов, а также школы, больницы, промышленные предприятия.

15 августа 1955 года земснаряды приступили к перекрытию левой протоки Волги. Намывка земляной дамбы завершилась через два месяца, а 24 октября того же года волжскую воду пустили в котлован ГЭС.

Оставалось самое главное — перекрыть правобережный проран Волги.

30 октября 1955 года в воду была сброшена первая из 1765 бетонных пирамид по десять тонн каждая, а 31 октября, спустя всего 19 часов 35 минут, Волга была полностью перекрыта. Началось наполнение котлована водосливной плотины, который полностью был затоплен только в апреле 1957 года, и лишь 10 июня 1957 года уровень Куйбышевского водохранилища наконец-то достиг проектной отметки. Крупнейший в мире на тот момент искусственный водоем вмещал 58 миллиардов кубометров воды, а площадь водохранилища достигла 5900 квадратных километров. Его длина составила 510 километров, а наибольшая ширина – 27 километров.

29 декабря 1955 года первый агрегат Куйбышевской ГЭС был введен в эксплуатацию. Пятый гидроагрегат Куйбышевской ГЭС заработал 8 сентября 1956 года, двенадцатый — 28 декабря того же года.

14 октября 1957 года был введен двадцатый гидроагрегат Куйбышевской ГЭС, что стало датой окончания основного этапа сооружения гидроэлектростанции. С этого момента строители были заняты лишь устранением недоделок на гидроэлектростанции, а также возведением административных, коммунальных, социальных и прочих объектов, входящих в инфраструктуру как самого гидроузла, так и городов Ставрополя и Жигулевска.

Осенью 1956 года в Ставрополь прибыл министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. В сопровождении руководителя строительства Ивана Комзина Молотов спустился в котлован водосливной плотины, который в то время готовили к затоплению. Его встречали тысячи рабочих и служащих, а также множество заключенных, которые встретили приехавших аплодисментами и общей овацией. Интересно, что телохранителей при министре практически не было: лишь позади него следовали два человека в штатском. Роль главного охранника Молотова взял на себя сам Комзин, который, по воспоминаниям ветеранов Куйбышевгидростроя, раздвигал толпу своими огромными руками и все время повторял: «Дайте старичку пройти!».

9 августа 1958 года на церемонию торжественного открытия крупнейшей в мире гидроэлектростанции на специальном поезде прибыл Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев. В машинном зале здания ГЭС Хрущев перерезал алую ленточку, после этого Первый секретарь ЦК КПСС лично повернул рубильник. Под гром оваций многотонная махина начала плавно вращаться, а уже через несколько минут заработала на полную мощность.

Но запомнили Никиту Сергеевича совсем по другому поводу. На торжественном митинге, где собрались собрались десятки тысяч людей, среди которых были участники строительства, жители Ставрополя и Жигулевска, советские и иностранные журналисты, первый секретарь ЦК КПСС заявил, что возведение гидроэлектростанций для государства совершенно невыгодно, поскольку это очень дорогостоящее занятие. И лучше строить тепловые электростанции, которые достаются стране не такой дорогой ценой. Выступление Хрущева строители восприняли, мягко говоря, с недоумением.

9 августа 1958 года на церемонию торжественного открытия крупнейшей в мире гидроэлектростанции на специальном поезде прибыл Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев

Завершая рассказ о строительстве Жигулевской ГЭС, нельзя не вспомнить о тех, кто был в числе первых, кто предложил саму идею такого масштабного гидроузла. О Константине Богоявленском, посвятившем будущей станции практически всю жизнь, сохранилось совсем немного информации. В 1942 году он скончался в Красноярском исправительно-трудовом лагере. А Глеб Кржижановский, в 1913 году названный за проект Жигулевского гидроузла “безбожником”, все-таки увидел станцию в конце своей жизни.

Не секрет, что Сталин неприязненно относился к автору ГОЭЛРО. Кржижановский был отстранен от руководящей работы в самых крупных и авторитетных научных организациях почти на 15 лет. Вплоть до начала 50-х годов на его прежние работы старались не ссылаться, а имя ученого замалчивалось даже при публикации материалов о развитии волжской гидроэнергетики.

Лишь в 1957 году Кржижановскому, как старейшему в СССР теоретику гидростроительства, было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Вскоре Глеб Максимилианович смог посетить крупнейшую на то время в мире Куйбышевскую ГЭС. Глеб Кржижановский скончался 31 марта 1959 года, в возрасте 87 лет.

Навсегда изменившая Волгу

Аудио: История Жигулевской ГЭС: Часть третья. Как гидроэлектростанция изменила Волгу

Появление каскада гидроэлектростанций навсегда изменило Волгу. Впрочем, ее русло не первый раз менялось в интересах людей. Например, до 1639 года русло Волги напротив Самары было там, где сейчас течет Рождественская Воложка, а крепость Самара находилась в 2,5 километрах от волжского берега.

После очередного набега нагайцев была построена дамба и река изменила русло, образовав остров Поджабный. Более того, в 1934 году, после очередного прорыва дамбы, Волга пыталась вернуться в прежнее русло и до острова Поджабного от Самары можно было дойти вброд. Только после затопления нескольких барж с грузом камней река вернулась обратно.

После появления каскада гидроэлектростанций Волга стала шире. По сути, это цепочка водохранилищ и даже с точки зрения гидрогеологии Волга на сегодняшний день — уже не река в чистом виде, а проточное озеро, хотя для нас она все равно остается рекой — самой большой в Европе! О том, как теперь устроена Волга, мы и расскажем.

Итак, Волга, огибающая Жигули — это два водохранилища, Куйбышевское и Саратовское. Куйбышевское водохранилище, крупнейшее в Евразии и третье в мире по площади, начинается от Казани, а заканчивается плотиной Жигулевской ГЭС в районе Тольятти и Жигулевска. А вот Самара уже стоит на Саратовском водохранилище. Возможно, именно поэтому Самару и Саратов так часто путают между собой!

Куйбышевское водохранилище простирается на 580 км по Волге, а наибольшая его ширина — от 40 до 44 км в устье Камы. Благодаря своим размерам, Куйбышевское водохранилище в районе ГЭС чаще называют Жигулевским морем. Средняя глубина около 9 метров.

Пропускная способность сооружений гидроузла, достигающая 85000 м3/с, является рекордной для гидроузла, возведенного на песчаных и глинистых грунтах

Очень часто в новостях можно услышать про верхний или нижний бьеф. Так вот бьеф — это часть реки, которая примыкает к плотине. В случае с Жигулевской ГЭС — верхний бьеф — это часть водохранилища до плотины. А нижний — после нее.

Еще о терминах, которые должен знать каждый волжанин. Это паводок, половодье и межень.

Мы часто говорим слово паводок, когда по весне Волга освобождается ото льда и выходит из берегов. Однако в это есть неточность, ведь паводок — явление нерегулярное. Термин “половодье” точнее, потому что это сезонное событие.

Кстати, во время половодья, которое регулируется гидроэлектростанциями, скорость течения Волги может достигать семи километров в час. Паводок же на Волге случается чаще по осени, но не каждый год.

Еще одно слово, которое следует выучить — это межень. Межень — это период, когда сохраняется низкий уровень воды в реке. В случае с водохранилищами — это период после весеннего половодья до осенних паводков и в зимний период.

В период межени скорость течения Волги составляет от полутора до двух километров в час, что особенно радует любителей сплава на байдарках, особенно, идущих вверх по реке!

И все это зависит от слаженной работы всех гидроэлектростанций волжского каскада.

Еще один вопрос, который регулярно задают обыватели — А что будет, если плотина гидроэлектростанции рухнет?

Плотина Жигулевской ГЭС проектировалась в годы Холодной войны и иллюзий никто не питал — такой объект явно был в центре внимания для ядерной бомбардировки. Впрочем, как и города вокруг, ведь в Куйбышеве было сконцентрировано стратегическое производство. Так что запас прочности закладывался с избытком.

Несмотря на то, что сейсмические показатели на сегодняшний день изменились и Самарская область теперь относится аж к 7-и балльной зоне, Центр гидродинамических исследований не нашел причин для тревог. Специалисты исследовали станцию и плотину, грунты под сооружениями и берега. Вывод такой — на плотине ничего не произойдет еще лет двести.

Можно, конечно, пофантазировать в духе голливудских фильмов и представить, что шлюзы на Жигулевской ГЭС разом открылись и вода ринулась из водохранилища, сметая все на своем пути. Но и тут сценаристов ожидает разочарование. Пропускная способность шлюзов в два раза меньше, чем одной турбины на станции. И если никого не затапливает при работе двадцати турбин, то даже в случае невероятной аварии на шлюзах жители нижнего бьефа не заметят разницы.

И все же. Экологи мечтают о том, чтобы плотин на Волге не было. Действительно, экосистема реки сильно изменилась и сейчас Волга — каскад гигантских озер, в которых одни виды исчезают, а другие занимают их нишу. Ежегодно в Волжский бассейн выпускаются миллионы мальков стерляди и других пород рыб, проводятся другие экологические мероприятия.

Но если сегодня исчезнут плотины, то завтра тысячи квадратных километров водохранилищ станут сушей. Волга уйдет от городов, а взамен мы получим пустыни с речным илом, который десятки лет накапливал все, что сливалось в реку.

Жигулевская ГЭС не покорила Волгу. Великая река любит напоминать о своем характере штормами на водохранилище или большой водой после ледохода.

Ее строители приручили великую реку и теперь мы отвечаем за Волгу, как сказал бы великий писатель Антуан де Сент Экзюпери. Жигулевская ГЭС объединила берега, наполнила энергией десятки городов и тысячи предприятий, стала транспортной артерией, по которой каждый день мчатся тысячи машин со всей России.

Всего за период эксплуатации Жигулёвская ГЭС выработала более 600 млрд кВт·ч дешёвой возобновляемой электроэнергии. Строительство станции сыграло решающую роль в объединении энергосистем Центра, Поволжья и Урала.

Жигулевская гидроэлектростанция стала частью Самарской Луки и Волги. Наверное, не будет преувеличением, если мы скажем, что ГЭС стала и частью нашей жизни!

Возрастная категория сайта 18 +

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г.

И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА — НОСОВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА.

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.

Источник: www.samara.kp.ru