Дата введения 2003-01-01 Настоящие нормы и правила распространяются на производство общестроительных и специальных строительных работ, выполняемых при новом строительстве, расширении, реконструкции, техническом перевооружении.

СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

О ПРИНЯТИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ЧАСТЬ 2. СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу постановляет: 1. Принять и .

10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

10.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 10.1.1 При выполнении отделочных работ (штукатурных, малярных, облицовочных, стекольных) необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных .

11. ЗАГОТОВКА И СБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ

11.1 При заготовке и сборке (монтаже) деревянных конструкций необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с .

Часть 9. Расчет средних рабочих отметок и объемов земляных работ.

12. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

12.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 12.1.1 При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционных, теплоизоляционных, антикоррозионных) необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных .

13. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

13.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 13.1.1 При выполнении кровельных работ по устройству мягкой кровли из рулонных материалов и металлической или асбестоцементной кровли необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников .

14. МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

14.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 14.1.1 При монтаже инженерного оборудования зданий и сооружений (прокладке трубопроводов, монтаже сантехнического, отопительного, вентиляционного и газового оборудования) необходимо предусматривать мероприятия по .

15. ИСПЫТАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

15.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 15.1.1 При проведении пневматических и гидравлических испытаний оборудования и трубопроводов необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных .

16. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

16.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 16.1.1 При выполнении электромонтажных и наладочных работ (монтаже и наладке распределительных устройств; монтаже и наладке электрических машин и трансформаторов; монтаже аккумуляторных батарей; монтаже .

17. РАБОТЫ ПО ПРОХОДКЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

17.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 17.1.1 При выполнении работ по проходке горных выработок (далее проходческих работ) и других работ, связанных с размещением рабочих мест в подземных выработках (далее .

![]()

Правило 9 Земляные работы

Источник: www.baurum.ru

Земляные сооружения, технологические свойства грунтов

Строительство зданий и сооружений начинается с возведения подземной части объектов и сопряжено с выполнением значительных объемов земляных работ.

Земляные работы относят к наиболее тяжелым и трудоемким видам строительных работ, выполняемым в сложных условиях и в значительной степени зависимым от природно-климатических факторов. Поэтому перед проектировщиками, технологами ставятся задачи разработки и реализации технологий, способствующих сокращению объемов земляных работ на строительной площадке.

Земляные работы выполняют различными методами, которые объединены в четыре группы:

- механические,

- гидравлические,

- взрывные,

- ручные.

Механическим методом перерабатывается грунта около 95 %, гидравлическим – около 2 %, взрывным – до 1 % всего объема земляных работ. Производство работ вручную даже в небольших объемах влияет на общие затраты труда, так как производительность ручного труда в 20…30 раз ниже механизированного.

Результатом выполнения земляных работ являются различного вида земляные сооружения, представляющие собой выемки, насыпи, подземные выработки, обратные засыпки. Выемку шириной до 3 м и имеющую длину, значительно превышающую ширину, называют траншеей. Выемку, длина которой не превышает десятикратной ее ширины, называют котлованом. Выемки под отдельно стоящие небольшие фундаменты или столбы называют ямами. Котлованы и траншеи имеют дно и боковые поверхности, наклонные откосы или вертикальные стенки.

Выемки, разрабатываемые для добычи недостающего для строительства грунта, называют резервами; а насыпи, в которые осуществляют отсыпку излишнего грунта, – кавальерами или отвалами. Места, где осуществляют разработку песка или других строительных материалов называют карьерами. Выемки, закрытые с поверхности земли и устраиваемые для прокладки туннелей называют подземными выработками.

Земляные сооружения разделяют:

- по отношению к поверхности грунта – выемки, насыпи, подземные выработки, обратные засыпки;

- по сроку службы – постоянные и временные;

- по геометрическим параметрам – глубокие, мелкие, протяженные и т.п.;

- по функциональному назначению – котлованы, траншеи, ямы, скважины, отвалы, плотины, дорожные полотна, туннели, планировочные площадки и т.п.

К временным земляным сооружениям относят выемки, разрабатываемые при возведении фундаментов зданий, для прокладки водопроводных, газовых и других сетей, насыпи для временных дорог и т.п. К постоянным относят сооружения, предназначенные для долгосрочной эксплуатации – земляные плотины, каналы, полотно дороги и т.п.

Земляные сооружения являются результатом процессов переработки грунта, основными из которых являются разработка грунта, его перемещение и укладка. В ряде случаев им предшествуют или сопутствуют подготовительные и вспомогательные процессы. Подготовительные процессы осуществляют до начала разработки грунта, а вспомогательные – до или в процессе возведения земляных сооружений. Весь этот комплекс процессов называют земляными работами.

Технологические свойства грунтов. В строительном производстве грунтами называют породы, залегающие в верхних слоях земной коры. Свойства грунтов влияют на устойчивость земляных сооружений, трудоемкость разработки и стоимость работ. В зависимости от характеристик грунты влияют на оценку пригодности их в качестве оснований зданий и сооружений, размера допускаемой на них нагрузки, возможности их использования в качестве материала для устройства постоянных насыпей и выемок, а также выбора метода разработки грунтов.

Различают песчаные грунты – сыпучие в сухом состоянии, не обладают свойством пластичности. Они водопроницаемы. С изменением влажности меняется и объем песка. Наибольший объем имеет песок во влажном состоянии (все пространство между частицами заполнено водой).

Наименьший объем имеет песок, насыщенный водой (песок осел на дно, вода выдавила из пор воздух и сама поднялась в верхние слои) Промежуточное положение занимает песок в сухом состоянии (свободное пространство между частицами заполнено воздухом). Пески подразделяют на: мелкий – более 50 % объема составляют частицы размером 0,1…0,25 мм; средний – более 50 % объема составляют частицы 0,25…0,5 мм; крупный – более 50 % объема составляют частицы 0,5…3 мм.

Важным компонентом большинства грунтов является наличие в них глинистых частиц. В песках глинистых частиц содержится менее 3 %; в супесях – 3…10 %, в суглинках – 10…30 %; в песчаных глинах – 30…60 %; в тяжелых глинах – более 60 %.

Глинистые грунты – связные и обладающие свойством пластичности. Глины впитывают воду в большом количестве и при этом сильно разбухают. При замерзании вода увеличивается в объеме до 9 %, и глинистые грунты сильно пучатся. При высыхании глины, наоборот, с трудом отдают влагу и трескаются.

Суглинок имеет свойства глины, супесь – песка, но в значительно меньшей степени.

Для выбора наиболее эффективного способа производства работ необходимо учитывать следующие основные характеристики грунтов – плотность, влажность, сцепление, удельное сопротивление резанию, разрыхляемость и угол естественного откоса.

Плотностью называется масса 1 м3 грунта в естественном состоянии (в плотном теле). Плотность песчаных и глинистых грунтов 1,6…2,1 т/м3, а скальных неразрыхленных грунтов до 3,3 т/м3.

Влажность характеризуется степенью насыщения грунта водой, которую определяют отношением массы воды в грунте к массе твердых частиц грунта и выражают в процентах. При влажности более 30 % грунты считаются мокрыми, а при влажности до 5 % – сухими.

Сцепление определяется начальным сопротивлением грунта сдвигу Так, сцепление для песчаных грунтов равно 3…50 кПа, для глинистых – 5…200 кПа.

Удельное сопротивление резанию зависит как от свойств разрабатываемого грунта, так и от конструктивного исполнения рабочего органа землеройного оборудования. С учетом этого в строительном производстве грунты по трудности их разработки классифицируют по группам (приведены в нормативных документах).

Для одноковшовых экскаваторов грунты подразделяют на шесть, для многоковшовых экскаваторов и скреперов – две, для бульдозеров и грейдеров – три группы. При разработке грунтов вручную их делят на семь групп. Как при механизированной, так и при ручной разработке в состав первой группы входят легко разрабатываемые грунты, а в последнюю – трудно разрабатываемые.

Разрыхляемость – способность грунта увеличиваться в объеме в процессе его разработки, при этом плотность его уменьшается. Это называется первоначальным разрыхлением грунта и характеризуется коэффициентом разрыхления. Коэффициент Кр вычисляют как отношение объема разрыхленного грунта к объему грунта в естественном состоянии (для песчаных Кр = 1,08…1,17, для суглинков Кр = 1,14…1,28, для глинистых грунтов Кр = 1,24…1,3).

В насыпи разрыхленный грунт под влиянием массы вышележащих слоев грунта или механического уплотнения, смачивания дождем и других внешних воздействий уплотняется. Однако грунт не занимает того объема, который он занимал до разработки, сохраняя остаточное разрыхление. Показателем которого является коэффициент остаточного разрыхления грунта Кор, значение которого для песчаных грунтов находится в пределах 1,01…1,025, суглинистых – 1,015…1,05, глинистых – 1,04…1,09.

Угол естественного откоса характеризуется физическими свойствами грунта, при котором он находится в состоянии предельного равновесия. Для обеспечения устойчивости земляных сооружений (насыпей, выемок) их возводят с откосами. Крутизна откоса зависит от угла естественного откоса.

Крутизна откоса определяется отношением его высоты к заложению: h/а = 1/m,

где т – коэффициент откоса (приведены в нормативных документах); h – высота откоса; a – заложение откоса.

По условиям техники безопасности рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками (без их крепления) допускается только в грунтах естественной влажности на глубину, не превышающую следующих значений: в насыпных, песчаных и гравелистых грунтах – 1 м; в супесях – 1,25 м; в суглинках и глинах – 1,5 м; в особо плотных нескальных грунтах – 2,0 м. При глубине больше указанной котлованы и траншеи разрабатывают с откосами или с креплением стенок.

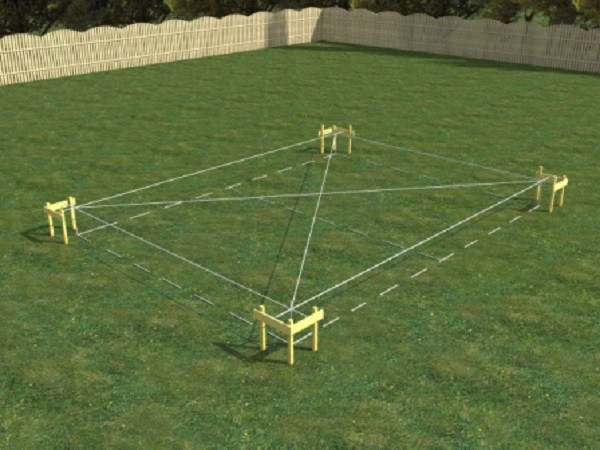

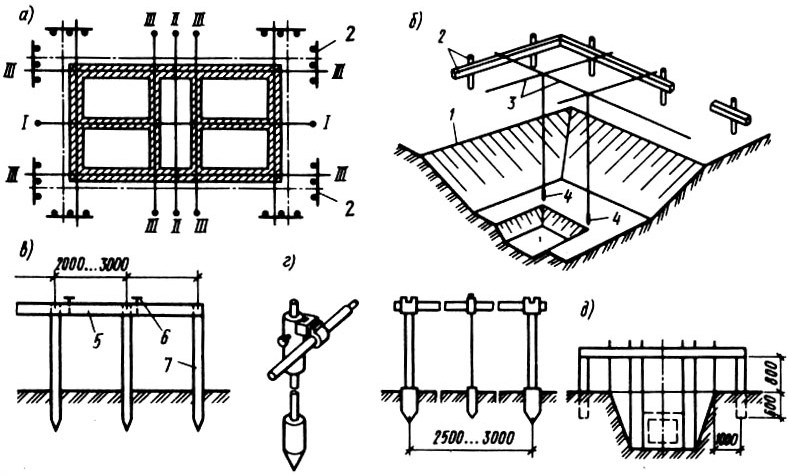

К подготовительным и вспомогательным процессам, связанным с разработкой выемок и возведением насыпей, относятся разбивка земляных сооружений (рис. 1), водоотвод, водоотлив и понижение уровня грунтовых вод, временное крепление стенок выемок, искусственное закрепление грунтов, разрыхление плотных грунтов.

Рис. 1 — Схема разбивки котлованов и траншей: а) схема разбивки котлована; б) схема обноски; в) элементы обноски разового использования; г) инвентарная металлическая обноска; д) схема разбивки траншеи; I-I и II-II – главные оси здания; III-III – оси стен здания; 1 – границы котлована, 2 – обноска, 3 – проволока (причалка); 4 – отвесы; 5 – доска; 6 – гвоздь; 7 – стойка

Разбивка земляных сооружений. Разбивка состоит в установлении и закреплении положения сооружений на местности. Разбивку осуществляют с помощью геодезических инструментов и различных измерительных приспособлений.

Разбивку котлована начинают с выноса и закрепления на местности (в соответствии с проектом) створными знаками основных рабочих осей, в качестве которых обычно принимают главные оси здания I-I и II-II. Затем вокруг будущего котлована на расстоянии 2…3 м от его бровки параллельно основным разбивочным осям устанавливают обноску.

Обноска разового использования состоит из забитых в грунт металлических стоек или вкопанных деревянных столбов и прикрепленных к ним досок. Доска должна быть толщиной не менее 40 мм, иметь обрезную грань, обращенную кверху, и опираться не менее чем на три столбика. Более совершенной является инвентарная металлическая обноска, состоящая из металлических стоек и труб, укрепленных на стойках хомутами. Для пропуска транспортных средств в обноске должны быть разрывы. При значительном уклоне местности обноски делают с уступами.

На обноску переносят основные разбивочные оси и, начиная от них, размечают все остальные оси здания. Все оси закрепляют на обноске гвоздями или пропилами и нумеруют. На металлической обноске оси закрепляют краской. Размеры котлована поверху, понизу и другие характерные его точки отмечают забитыми в грунт хорошо видимыми колышками или вехами. После возведения подземной части здания основные разбивочные оси переносят на его цоколь.

Для линейно протяженных сооружений (например, для траншей) устраивают только поперечные обноски, которые располагают на прямых участках через 50 м, на закруглениях – через 20 м. Обноску устраивают также на всех пикетах и точках перелома профиля трассы.

Источник: extxe.com

Земляные работы. Состав работ

работы, включающие в себя разработку грунта, перемещение, укладку и уплотнение.

Земляные работы следующих видов: открытые, подводные и подземные. Работы сводятся к тому, что в грунте либо делается выемка, либо насыпается дополнительный грунт. В первом случае выемка, которая отрывается только для добычи грунта, будет называться резервом, а насыпь — отвалом или кавальером. Поэтому цель земляных работ можно определить как создание инженерных сооружений из грунта. К ним может быть отнесено строительство дорог любого типа, каналов и траншей, площадок для различных целей, в частности устройство оснований зданий и сооружений, наконец, планировка территории под застройку и благоустройство.

Выделяют три основных способа земляных работ: механический, взрывной, гидромеханический

В состав земляных работ входят: водопонижение, организация поверхностного водостока, водоотвод и дренаж, разработка выемок, подготовка территории под застройку (намыв земляных сооружений, штабелей, отвалов), насыпи и обратные засыпки, взрывные работы в грунтах.

Разработка грунта землеройными машинами

К землеройным машинам относятся экскаваторы различных типов: одноковшовые (прямая и обратная лопата, драглайн, грейфер), многоковшовые (цепные, роторные) и фрезерные.

В зависимости от ходового устройства различают гусеничные, пневмоколесные, автомобильные и шагающие экскаваторы.

Рабочее место экскаватора (т. е. место, где он разрабатывает грунт) называется забоем. Геометрические размеры и форма забоя зависят от оборудования экскаватора и его параметров, размеров выемки, видов транспорта и принятой схемы разработки грунта.

Разработка грунта землеройно-транспортными машинами

К основным землеройно-транспортным машинам относятся скреперы, бульдозеры, грейдеры, которые разрабатывают грунт, перемещают его, разгружают в насыпь и возвращаются в забой порожняком.

Скреперы предназначены для послойного копания грунтов в материковом залегании, их транспортирования и отсыпки в земляные сооружения с планированием слоями равномерной толщины.

Применяют прицепные, полуприцепные и самоходные скреперы.

Рабочий цикл скрепера состоит из последовательно повторяющихся операций: порожний ход, загрузка ковша, груженый ход и разгрузка.

Бульдозеры бывают с неповоротным и поворотным отвалом. Бульдозеры используют для обратной засыпки, сооружения насыпей из грунтов боковых резервов, грубого планирования земляных поверхностей и подготовительных работ, а также для распределения грунтовых отвалов при работе экскаваторов и землевозов, формирования террас на косогорах, штабелирования сыпучих материалов и др.

В цикл работы бульдозера входят следующие операции: резание и набор грунта методом снятия стружки; перемещение грунта с надвижкой его отвалом; возвратный холостой ход.

Уплотнение грунтов.

б) при поверхностном уплотнении грунтов естественного залегания трамбовками

1) при различной глубине заложения фундаментов уплотнение грунта следует производить, начиная с более высоких отметок;

2) по окончании поверхностного уплотнения верхний недоуплотненный слой грунта необходимо доуплотнить по указанию проекта;

3) уплотнение грунта трамбованием в зимнее время допускается при немерзлом состоянии грунта и естественной влажности. Необходимая глубина и степень уплотнения его при влажности грунта ниже оптимальной достигается увеличением веса, диаметра или высоты сбрасывания трамбовки;

4) контрольное определение отказа производится двумя ударами трамбовки при сбрасывании ее с высоты, принятой при производстве работ, но не менее 6 м. Уплотнение признается удовлетворительным, если понижение уплотняемой поверхности под действием двух ударов не превышает величины, установленной при опытном уплотнении.

в) при устройстве грунтовых подушек

а) грунт для устройства грунтовой подушки должен уплотняться при оптимальной влажности

б) отсыпку каждого последующего слоя надлежит производить только после проверки качества уплотнения и получения проектной плотности по предыдущему слою;

г) при вытрамбовывании котлованов

а) вытрамбовывание котлована под отдельно стоящие фундаменты надлежит выполнять сразу на всю глубину котлована без изменения положения направляющей штанги трамбующего механизма;

б) доувлажнение грунта в необходимых случаях следует производить от отметки дна общего котлована под здания или сооружения на глубину не менее полуторной ширины ниже дна вытрамбовываемого котлована;

в) втрамбовывание в дно котлована жесткого материала для создания уширенного основания следует производить сразу же после вытрамбовывания котлована на заданную глубину;

г) фундаменты, как правило, устраиваются сразу же после приемки вытрамбованных котлованов. Максимальный перерыв между вытрамбовыванием и бетонированием — одни сутки.

д) бетонирование фундамента следует производить враспор;

е) вытрамбовывание котлованов в зимнее время следует производить при талом состоянии грунта. Промерзание грунта с поверхности допускается на глубину не более 20 см.

ж) при массе трамбовок 3 т и выше запрещается вытрамбовывать котлованы на расстояниях менее: 10 м — от эксплуатируемых зданий и сооружений, не имеющих деформаций и относящихся к I — нормальной категории состояния и 15 м — от зданий и сооружений при их II — удовлетворительной категории состояния, а также от инженерных коммуникаций,

д) при уплотнении грунтовыми сваями

а) пробивка скважин станками ударно-канатного бурения с помощью навесного оборудования на грузоподъемные машины (экскаваторы, краны и др.) должна производиться с поверхности дна котлована.

б) расширение скважин с помощью взрыва допускается при природной влажности грунта, близкой к оптимальной, а при меньшей влажности (см. 7.11) грунт должен быть доувлажнен

в) скважины надлежит устраивать через одну, а пропущенные — только после засыпки и уплотнения ранее пройденных;

г) перед засыпкой каждой скважины, полученной взрывом, должны производиться замеры ее глубины; при образовании завала высотой до двух диаметров скважины он должен быть уплотнен 20 ударами трамбующего снаряда с удельной энергией удара 250-350 кДж/м2, более двух диаметров — завал удаляется выбуриванием грунта;

д) скважины заполняют грунтом порциями, каждая из которых уплотняется, в качестве грунтового материала используются суглинки и супеси (без включений растительных остатков и строительного мусора), имеющие оптимальную влажность

е) засыпку скважин при отрицательной температуре воздуха необходимо производить только немерзлым грунтом.

е) при уплотнении предварительным замачиванием и замачиванием с глубинными взрывами

а) замачивание надлежит выполнять путем затопления котлована водой с поддержанием глубины воды 0,3-0,5 м и продолжать до тех пор, пока не будут достигнуты промачивание до проектной влажности всей толщи просадочных грунтов и условная стабилизация просадки

б) в процессе предварительного замачивания необходимо вести систематические наблюдения за осадкой поверхностных и глубинных марок, а также расходом воды; нивелирование марок необходимо производить не реже одного раза в 5-7 дней;

в) фактическую глубину замачивания следует устанавливать по результатам определения влажности грунта через 1 м по глубине на всю просадочную толщу

г) при отрицательных температурах воздуха предварительное замачивание следует производить с сохранением дна затопляемого котлована в немерзлом состоянии и подачей воды под лед.

ж) при глубинном виброуплотнении

а) замачивание необходимо выполнять через дно котлована, дренажные, взрывные или совмещенные скважины, заполненные дренирующим материалом, и продолжать до промачивания всей просадочной толщи до проектной влажности

б) по окончании замачивания и после производства взрывных работ следует проводить наблюдения за осадкой поверхностных и глубинных марок

в) глубину котлована или распределительных траншей, отрываемых за счет срезки грунта, следует назначать из условия сохранения слоя воды при замачивании 0,3-0,5 м. В зимнее время уровень воды в котловане и траншеях следует поддерживать на одной отметке;

г) в необходимых случаях, когда уплотнение грунта производится на больших площадях, допускается предусматривать устройство песчано-гравийных подушек, позволяющих ускорить начало строительно-монтажных работ на уплотненном участке;

е) после взрыва зарядов ВВ следует проверить все ли заряды взорвались, а не взорвавшиеся заряды извлечь из скважин;

ж) разрыв между окончанием замачивания и взрывами зарядов ВВ, в зависимости от размеров площадки, должен составлять не более 3-8 ч.

Погружение свай забивкой.

Забивка — основной способ погружения готовых свай. Для забивки применяют специальные установки — копры, оборудованные механическими, паровоздушными или дизельными молотами.

Подготовительные работы включают в себя: расчистку и планировку площадки; разбивку положения свай, устройство обносок и путей передвижения копров; доставку и складирование свай, доставку оборудования; оборудование освещения площадки и рабочих мест; пробную забивку, по результатам которой корректируются схемы забивки и проект производства свайных работ.

Кроме специализированных копровых установок для погружения свай используются универсальные машины — экскаваторы, для чего их оборудуют подвешенной мачтой. Благодаря установке направляющей на стандартную крановую стрелу за короткий промежуток времени экскаватор выполняет функции сваебойной машины.

Забиваются деревянные, железобетонные, стальные сваи и шпунтовые ограждения

Забивка свай ведется до получения заданного проектом отказа.

Отказ — глубина погружения сваи от одного удара. Отказ измеряют с точностью до 1 мм. Осадку от одного удара в конце забивки сваи измерить трудно, поэтому отказ определяют как среднее значение при серии ударов, называемых залогом.

Недостатком забивных свай является динамическое воздействие на людей и здания

Процесс погружения сваи складывается из следующих операций:

подтягивание и подъем сваи с одновременным заведением ее головной части в гнездо наголовника в нижней части молота;

установка сваи в направляющих в месте забивки;

забивка сваи сначала несколькими легкими ударами с последующим увеличением силы ударов до максимальной. При отклонении положения сваи от вертикали более чем на 1 % сваю выправляют подпорками, стяжками и т.п., или извлекают и забивают вновь.

Правила разрезки кладки.

Для обеспечения устойчивости и прочности каменного сооружения необходимо, чтобы оно работало как монолитный массив, способный воспринимать различные усилия.

Первое правило разрезки:

Кладку необходимо вести рядами, ограниченными плоскостями, перпендикулярными к направлению действующих сил, или плоскостями, перпендикуляр к которым составил бы с направлением действующих сил угол α не более 150 – 170.

Второе правило разрезки

Внутри каждого ряда плоскости (швы), разграничивающие одни камни от других, должны быть перпендикулярны к постели. При этом одна система плоскостей должна быть перпендикулярна к лицевой поверхности кладки, а другая ей параллельна.

Третье правило разрезки

Вертикальные швы в смежных рядах кладки (или через определенное количество рядов) должны быть перевязаны, т.е. не должны совпадать.

Инструменты каменщика.

I. Производительные инструменты:

а) комбинированная кельма

б) лопата растворная

II. Контрольно-измерительные приборы

— для наружных стен – 600 гр.

— для внутренних стен – 400 гр.

б) уровень универсальный

г) складной метр

е) дюралюминиевое правило

ж) шнур причалка d 2-3 мм

и) порядовка со скобой причалкой

к) причальная скоба.

Способы укладки кирпича.

Способы укладки кирпича

Кирпич на раствор укладывают следующими способами:

1) вприсык (впустошовку),

2) вприсык с подрезкой раствора (под расшивку),

3) вприжим (при жестком растворе),

4) вполуприсык на растворе (внутренняя часть стены – забутовка).

Назначение и виды опалубки.

Опалубка представляет собой форму, в которую укладывают бетонную смесь при возведении бетонных и железобетонных сооружений. По внутренним размерам и очертанию опалубочная форма соответствует проектным габаритам конструкции. Опалубка может быть деревянной, металлической, железобетонной и смешанной. При возведении монолитных железобетонных сооружений чаще используют деревянную опалубку.

Опалубка является временным вспомогательным устройством. Поэтому для сокращения затрат труда и материалов целесообразно ее использовать многократно для разных сооружений. Для этого она должна легко и быстро собираться и разбираться с наименьшими повреждениями. Основные типы опалубки: стационарная, разборно-переставная, подвесная, подвижная, или скользящая, передвижная.

Стационарная опалубка

Устраивают ее из отдельных досок, брусков и т. п. Применение стационарной опалубки может быть вызвано лишь большой сложностью форм сооружения с нестандартными конструкциями. Такая опалубка имеет однократное использование и после разборки большая часть материала идет в отход.

Подвесная опалубка

При большой высоте помещений применяют опалубку балок в виде подвесных коробов, прикрепляемых к арматуре железобетонных конструкций. Подвесную опалубку используют также при бетонировании плит перекрытий; устраиваемых по заранее уложенным прогонам и балкам.

Передвижная опалубка

Передвижную, или катучую, опалубку периодически по мере укладки бетона передвигают в горизонтальном направлении. Такой тип опалубки может быть использован при строительстве железобетонных сооружений значительной протяженности, как, например, водоводов, подпорных стен, сводчатых перекрытий одноэтажных промышленных зданий, тоннелей и др.

Передвижная опалубка состоит из собственно опалубки и поддерживающей ее конструкции, установленной на тележке, передвигающейся на колесах по рельсовому пути или на катках.

Назначение и виды арматуры.

Арматура в железобетонных конструкциях устанавливается преимущественно для восприятия растягивающих усилий и усиления бетона сжатых зон конструкций. Необходимое количество арматуры определяют расчетом элементов конструкций на нагрузки и воздействия.

Арматура, устанавливаемая по расчету, носит название рабочей арматуры; устанавливаемая по конструктивным и технологическим соображениям, носит название монтажной арматуры. Монтажная арматура обеспечивает проектное положение рабочей арматуры в конструкции и более равномерно распределяет усилия между отдельными стержнями рабочей арматуры. Кроме того, монтажная арматура может воспринимать обычно не учитываемые расчетом усилия от усадки бетона, изменения температуры конструкции и т. п.

Рабочую и монтажную арматуру объединяют в арматурные изделия — сварные и вязаные сетки и каркасы, которые размещают в железобетонных элементах в соответствии с характером их работы под нагрузкой. Арматуру разделяют по четырем признакам:

1. В зависимости от технологии изготовления стальная арматура железобетонных конструкций подразделяется на горячекатаную стержневую и холоднотянутую проволочную.

2. В зависимости от способа последующего упрочнения горячекатаная арматура может быть термически упрочненной — подвергнутой термической обработке, или упрочненной в холодном состоянии — вытяжкой, волочением.

3. По форме поверхности арматура может быть периодического профиля и гладкой. Выступы в виде ребер на поверхности стержневой арматуры периодического

профиля, рифы или вмятины на поверхности проволочной арматуры значительно улучшают сцепление с бетоном.

4. По способу применения при армировании железобетонных элементов различают напрягаемую арматуру, подвергаемую предварительному натяжению, и ненапрягаемую.

Уплотнение бетонных смесей.

Способ уплотнения и свойства смеси (ее подвижность или текучесть) находятся в тесной связи. Так, жесткие нетекучие смеси требуют энергичного уплотнения, и при формовании из них изделий следует применять интенсивную вибрацию или вибрацию с дополнительным прессованием (пригрузом). Возможны также и другие способы уплотнения жестких смесей — трамбование, прессование, прокат.

Подвижные смеси легко и эффективно уплотняются вибрацией. Применение же сжимающих (прессующих) видов уплотнения — прессования, проката, а также и трамбования — для таких смесей непригодно. Под действием значительных прессующих усилий или часто повторяющихся ударов трамбовки смесь будет легко вытекать из-под штампа или разбрызгиваться трамбовкой.

Литые смеси способны уплотняться под действием собственной массы. Для повышения эффекта уплотнения их иногда подвергают кратковременной вибрации.

Виды кровли

Кровля по типу конструкции может быть плоской или скатной. Плоской называют кровлю с уклоном менее 12 градусов. Уклон необходим, чтобы обеспечить эффективное скатывание с крыши воды и снега.

В зависимости от материала выделяют следующие виды кровельных покрытий:

Органические — полимеры, модифицированный битум, дерево, деготь. Требуют соблюдения мер противопожарной безопасности, легко поддаются негативному воздействию солнечных лучей и влаги. Органическое кровельное покрытие может прослужить от 5 до 30 лет.

Силикатные — черепица, асбестоцемент. Устойчивы к свету и влаге, восприимчивы к замораживанию и размораживанию. В мягком климате силикатные кровельные покрытия могут прослужить дольше, чем органические.

Металлические — сталь с антикоррозионным покрытием, цинк, медь. Срок службы — от 30 до 50 лет.

По способу укладки кровельные покрытия подразделяются на:

Опорой для кровли служит стропильная система. Сама кровля — это несущий слой (обрешетка, сплошной настил, стяжка), тепло-, водо-, пароизоляционные слои и защитные покрытия. Материал кровли во многом определяет технологию ее монтажа. Рассмотрим особенности устройства кровли из наиболее востребованных потребителями материалов.

При покрытии крыш рулонными материалами с помощью машины СО-99

1. Установка и снятие направляющих реек. 2. Наполнение бака машины мастикой. 3 Заправка рулона в машину. 4. Наклеивание рулонного материала при помощи машины. 5. Перестановка направляющих реек.

6. Перестановка машины по направлению укладываемых реек.

При покрытии крыш рулонными материалами на холодных мастиках

1. Прием материала на крыше. 2. Раскладка рулонов. 3. Примерка рулонов с раскаткой и обратным скатыванием. 4. Нанесение холодных мастик на поверхность основания форсункой-распылителем, удочкой из гудронатора или пистолетом-напылителем. 5. Приклеивание рулонного материала с разглаживанием и прикаткой катком.

6. Промазка швов вручную. 7. Продувка и промывка шлангов.

При безрулонном покрытии крыш холодной полимерной мастикой (кровлелит)

1. Нанесение на поверхность мастики, подаваемой растворонасосом. 2. Переноска шлангов по ходу работы. 3. Разравнивание нанесенного слоя мастики по рейке. 4. Присоединение и отсоединение шлангов. 5. Промывка шлангов по окончании работы.

Виды стен.

Стена представляет собой вертикальное ограждение, отделяющее помещение от внешней среды или от другого помещения.

в зависимости от восприятия нагрузок – на несущие, самонесущие и ненесущие и перегородки;

по роду материала – Деревянные;

Кирпичные (керамический, силикатный и др. виды);

Бетонные — из мелко и крупноразмерных блоков (бетон, керамзитобетон, пенобетон, арболит, газобетон, шлакобетон);

Железобетонные — панели (1-3 слойные), монолит;

Сендвич-панели — ограждающие (профлист — утеплитель — профлист).

Несущие — воспринимающие кроме нагрузок от собственного веса и ветра также нагрузки от покрытий, перекрытий, кранов и т. п.;

Самонесущие — воспринимающие нагрузку только от собственного веса стен всех вышележащих этажей зданий и ветровую нагрузку;

Ненесущие (в том числе навесные) — воспринимающие нагрузку только от собственного веса и ветра в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6 м; при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим;

Перегородки — внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при открытых оконных проемах) в пределах одного этажа при высоте его не более 6 м; при большей высоте этажа стены этого типа условно относятся к самонесущим.

В зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенами нагрузки от покрытий, перекрытий и т. п. передаются на каркас или поперечные конструкции зданий.

Виды перемычек.

Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем, называется перемычкой. Если нагрузка от перекрытий передается на стену непосредственно над проемом, применяют несущие сборные железо-бетонные перемычки.

При отсутствии такой нагрузки для перекрытия проемов шириной менее 2 м применяют железобетонные несущие или рядовые кирпичные перемычки в виде кладки на растворах повышенной прочности с арматурными стержнями для поддержания кирпичей нижнего ряда.

Вместо рядовых иногда делают клинчатые перемычки, которые служат в то же время архитектурными деталями фасада. С этой же целью при пролетах до 3,5-4 м часто возводят арочные перемычки. Кладку арочного типа используют также для устройства перекрытий в зданиях.

Такие перекрытия называют сводчатыми (сводами). При кладке перемычек все продольные и поперечные швы обязательно целиком заполняют раствором, так как такая кладка работает не только на сжатие, но и на изгиб.

Сборные перемычки из ячеистых бетонов

Кирпичные и армокирпичные перемычки

Перемычки из стального проката

Виды фундаментов.

1. Ленточный фундамент

2. Столбчатый фундамент

3. Монолитный ленточный фундамент

4. Свайный фундамент

5. Фундамент мелкого заложения

6. Плитный фундамент

7. Плавающий фундамент

8. Винтовой фундамент

Определение. Балкон.

Балкон — выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка, служащая для отдыха в летнее время.

14. Определение. Балясина.

Баля́сины в архитектуре — невысокие фигурные столбики в виде колонн (иногда с резным декором), поддерживающие перила ограждений балконов, лестниц и т. д.; изготовляются из дерева, камня, металла, мрамора и др. Также могут иметь вид в одной плоскости.

15. Определение. Карниз.

Карниз — горизонтальный выступ на стене, поддерживающий крышу (покрытие) здания и защищающий стену от стекающей воды; имеет также и декоративное значение. Карниз бывает верхний и промежуточный.

Определение. Кобылка.

Кобылка – это отрезок доски, с помощью которого удлиняют стропила для устройства карнизного свеса.

Кровельная кобылка применяется для удлинения стропильной ноги в тех случаях, когда длинна досок оказывается недостаточной для изготовления стропил. Еще одна функция кобылки — кровля становится надежно защищенной от подтекания и задувания воды. Кровельная кобылка применяется для удлинения стропильной ноги в тех случаях, когда длинна досок оказывается недостаточной для изготовления стропил. Еще одна функция кобылки — кровля становится надежно защищенной от подтекания и задувания воды.

Определение. Конёк.

Конек крыши представляет собой элемент, который образуется при смыкании 2-х скатов крыши. Он может быть выполнен в двух вариантах. В первом случае это брус, который укладывают на вертикальные стойки. На него опираются стропильные ноги. Уже вертикальные стойки стоят на потолочных балках перекрытия либо затяжках.

В другом варианте конек на крышу выглядит следующим образом — продольными связями связываются выставленные треугольники стропильной системы. Доски в самой верхней точке стропил пришиваются с двух сторон под определенным углом к друг другу.

Она бывает нескольких форм:

ребровой; угловой; конусной; полукруглой; рельефной; фигурной.

Определение. Кровля.

Кро́вля — верхний элемент покрытия здания, подвергающийся атмосферным воздействиям. Главной её функцией является отвод дождевой и талой воды. Главными свойствами кровли являются лёгкость, долговечность, экономичность в изготовлении и эксплуатации.

Кровля состоит из несущего слоя (обрешётки, сплошного настила, стяжки), который держится на несущей конструкции крыши, слоев изоляции и покрытия, охраняющего изоляцию от воздействия окружающей среды. Кровля может быть в разной степени утеплена. С внутренней стороны конструкций крыши может применяться пароизоляция, чтобы избежать негативных последствий конденсата.

Определение. Лоджия.

Лоджия — перекрытое и огражденное в плане с трех сторон помещение, открытое во внешнее пространство, служащее для отдыха в летнее время и солнцезащиты.

Определение. Мансарда.

Мансарда означает этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.

Определение. Наличник.

Нали́чники — декоративное оформление оконного или дверного проёма в виде накладных фигурных профилированных планок. Выполненный из дерева и обильно украшенный резьбой — резной наличник. Функционально наличник прикрывает щель между стеной и оконной или дверной коробкой

Определение. Обрешетка.

Обрешётка — решётчатая конструкция или сплошной настил, устанавливаемый поверх стропильных ног. Является основанием для крепления кровельного материала и участвует в усилении пространственной структуры крыши. Может изготавливаться из дерева (доски, брусья, фанера) и металла (кровельные прогоны)

Определение. Пандус

Пандус – это наклонная площадка, для преодоления перепада высот, может использоваться для спуска/ подъема людей и колесных средств, обычно дублирует лестницы или заменяет их. Пандус и его слова синонимы – аппарель, рампа – необходимое средство обеспечения доступности жилых домов, общественных зданий, учреждений медицины и т.д для маломобильных групп населения.

Определение. Пилястра.

Пиля́стра (также пиля́стр, итал. pilastro от лат. pila «колонна», «столб») — вертикальный выступ стены, обычно имеющий (в отличие от лопатки) базу и капитель, и тем самым условно изображающий колонну. Пилястра часто повторяет части и пропорции ордерной колонны, однако, в отличие от неё, обычно лишена энтазиса (утолщения ствола). В плане пилястры бывают прямоугольными, полукруглыми (полуколонны) и сложной формы (например, «пучковые пилястры», «пилястры с полуколоннами»).

25. Определение. Разжелобок или ендова.

Ендόва — это место стыка плоскостей двух скатов крыши с образующимся внутренним углом (желоб или разжелобок).

26. Определение. Сандрик.

Сандрик — декоративная архитектурная деталь обычно в виде карниза или фронтона (иногда опирающихся на кронштейны), расположенных над оконным или дверным проёмом на фасадах зданий (реже в интерьерах).

Определение. Скат.

Такой немаловажный для крыши факт — её уклон. Уклон крыши — это угол наклона кровли относительно горизонтального уровня. По углу наклона скатов крыши бывают малоуклонные (пологие), средней наклонности и крыши с крутыми (сильноуклонными) скатами.

28. Определение. Стропила.

Стропи́ла (стропильная система) — несущая система скатной крыши, состоящая из наклонных стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов. При необходимости стропила «связываются» понизу горизонтальными подстропильными балками.

Стропила можно подразделить на наслонные, висячие и висячие фермы со шпалами.

29. Определение. Фронтон.

Фронто́н— завершение (обычно треугольное, реже — полуциркульное) фасада здания, портика, колоннады, ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания

Килевидный — напоминающий перевёрнутый киль корабля, характерен для древнерусского деревянного зодчества.

Лучковый — дугообразный, напоминающий натянутый лук. При увеличении сегмента круга фронтон становится циркульным.

Полукруглый — с полуциркульным завершением.

Прерванный — с горизонтальным карнизом, прерываемым для вставки, например, окна. Если карниз отсутствует почти полностью и фронтон покоится, например, лишь на двух колоннах, такой фронтон называют полуфронтоном. Когда же карниз исчезает совершенно, фронтон превращается в щипец, или, в готической архитектуре, в вимперг.

Разорванный — с не сходящимися вверху и оставляющими между своими верхними концами (иногда переходящими в волюты) свободное пространство для помещения пьедестала для вазы, бюста или какого-либо другого украшения.

Раскрепованный — с выступающими вперёд частями — раскреповками (см.: Раскрепованный ордер).

Самцовый — сложенный из брёвен как непосредственное треугольное продолжение венцовой торцевой стены.

Ступенчатый — в виде ступеней, уменьшающихся в своих размерах кверху.

Трапециевидный — в виде трапеции.

Треугольный — в виде равнобедренного треугольника.

Определение. Цоколь.

ЦОКОЛЬ — нижняя часть наружной стены здания или сооружения, лежащая непосредственно на фундаменте и подвергающаяся частым механическим, температурным и другим воздействиям.

Этаж цокольный — этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.

Шлакопортландцемент.

Шлакопортландцемент является вяжущим гидравлическим веществом, который получают посредством измельчения цементного клинкера, определенного количества гипса и шлака гранулированного. Как правило используется доменный шлак, являющийся вторичным продуктом металлургического производства. Основными видами сырья, применяющимися в производстве этого шлакопортландцемента, являются стандартный клинкер и доменные шлаки, так же обладающие вяжущим гидравлическим свойством. Клинкер служит активизатором шлаков в составе шлакоцемента.

По сравнению с обычным цементом шлакопортландцемент имеет более низкую стоимость, выделяет меньше теплоты при затвердении (что позволяет использовать его при возведении массивных сооружений из бетона), меньшую степень объемной деформации. Шлакоцемент жаростоек и устойчив к воздействию сульфатных и пресных вод.

Он также характеризуется меньшей, по сравнению с обычным цементом, морозостойкостью, если речь идет о колебании температур, провоцирующих переменное замораживание и оттаивание. Также для шлакопортландцемента характерно сравнительно медленное нарастание прочности на начальных этапах твердения; для приближения к показателям прочности обычного цемента требуется 6-12 месяцев. Более высокие показатели этой характеристики имеют быстротвердеющие шлакопортландцементы.

Шлакопортландцемент применяется в основном в тех же областях строительства, что и обычный портландцемент. Вследствие пониженного тепловыделения и повышенной жаростойкости его предпочитают портландцементу при изготовивши бетонов для массивных сооружений, а также в конструкциях горячих цехов.

Земляные работы. Состав работ

работы, включающие в себя разработку грунта, перемещение, укладку и уплотнение.

Земляные работы следующих видов: открытые, подводные и подземные. Работы сводятся к тому, что в грунте либо делается выемка, либо насыпается дополнительный грунт. В первом случае выемка, которая отрывается только для добычи грунта, будет называться резервом, а насыпь — отвалом или кавальером. Поэтому цель земляных работ можно определить как создание инженерных сооружений из грунта. К ним может быть отнесено строительство дорог любого типа, каналов и траншей, площадок для различных целей, в частности устройство оснований зданий и сооружений, наконец, планировка территории под застройку и благоустройство.

Выделяют три основных способа земляных работ: механический, взрывной, гидромеханический

В состав земляных работ входят: водопонижение, организация поверхностного водостока, водоотвод и дренаж, разработка выемок, подготовка территории под застройку (намыв земляных сооружений, штабелей, отвалов), насыпи и обратные засыпки, взрывные работы в грунтах.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Источник: cyberpedia.su

Земляные работы это

В данной статье мы посмотрим, земляные работы, что это такое. Рассмотрим, какие бывают виды земляных работ и способы их осуществления. Посмотрим, в чем разница между подготовительными и вспомогательными работами. Узнаем, что относится к земляным работам и в чем их особенность в зимнее время.

Что такое земляные работы?

Что такое земляные работы? Земляные работы это комплекс действий, включающих разработку грунта, его перемещение, уплотнение, разравнивание. Земляные работы являются частью плана строительных работ, составленных проектными организациями, что такое проектная организация, мы уже знаем. Как правило, земляные работы сопровождают любые строительные действия, укладку систем инженерных коммуникаций, строительство дорог, изменение ландшафтов и т.д.

Земляные работы могут быть наземными, подводными и подземными. На все виды таких работ требуется специальное разрешение или ордер. Как правило, для проведения такого вида работ используют специальную технику, которая очень часто модернизируется. Земляные работа могут быть:

- подготовительными;

- вспомогательными.

В первом случае – это подготовка территории к основному виду работ, например это расчистка, выравнивание, удаление земляных неровностей, отведение вод на поверхности тоже будет относиться к земляным работам. Во втором случае это будет работа с укреплениями стенок выемки, закрепление насыпей и грунта. Понижение уровня грунтовых вод тоже будет вспомогательным видом земляных работ.

Земляные работы могут производиться несколькими способами, гидромеханическим, взрывным, механическим. Причем, последний наиболее популярный способ, для его осуществления используются специальные машины и техника.

Так же, к земляным работам будет относиться строительство канализации методом ГБН, которое осуществляется бестраншейным методом. При использовании механического способа нужно позаботиться о транспортировке грунта после разработки. Для этого можно использовать разные виды транспорта или конвейерные ленты.

Взрывной метод, название говорит само за себя. Осуществляется этот способ с помощью взрывчатых веществ. Данный способ применяют, когда необходимо переместить грунт, для этого применяется техника направленного взрыва. Такой способ позволяет сократить затраты на проведение работ.

Гидромеханический метод позволяет использовать гидромониторы, которые под высоким давлением всасывают грунт, вместе с водами. Данный метод очень результативен. Чаще всего для земляных работ применяется микс из способов. Выбор каждого способа зависит от проектных составляющих.

Что относится к земляным работам?

Что относится к земляным работам?Для того чтобы производить земляные работы необходимо получить разрешение, как оформить ордер на земляные работы, мы уже рассматривали. Первое, что относится к земляным работам, это разработка котлованов. Используют котлованы для строительства фундаментов и подземных строений.Для того чтобы создать котлованы используются экскаваторы. Для того чтобы вывезти извлеченную землю используются самосвалы.

К земляным работам относится выравнивание площади, где будут производиться работы. При проведении таких работ используются фронтальные ковши. Также земляные работы используются при планировке территории для дальнейших действий. В данном случае грунт перемещается с одного места на участке на другое. При планировке отводятся воды или повышаются уклоны.

Создание траншей – тоже разновидность земляных работ. Как правило, траншеи используются при строительстве различных инженерных коммуникаций, таких как канализация, водопровод, трубопроводы. Для того чтобы раскопать траншеи используются мини экскаваторы.

Если на пути прокладки инженерных коммуникаций возникают препятствия, такие как, железнодорожное полотно, фундаменты зданий, автомобильные дороги, то используются методы, например, проколов под дорогами стоимость которых не так высока, но это позволяет избежать демонтажа мешающих объектов и дальнейшего благоустройства территории.

Дорожные работы тоже включают земельные работы, т.к. при строительстве автомобильных трасс покрытие необходимо выровнять. Так же, строительство автодорог требуют создания системы водоотведения. Такими системами на трассах служат кюветы, обочины, создание под асфальтом прослойки из гравия тоже будет частью земляных работ.

Земляные работы описание

Земляные работы описание этапов. Земляные работы всегда начинаются с проектирования хода работ, просчитывается, какая профессиональная техника будет использоваться и какие методы применяться. Первое, что нужно сделать при начале земляных работ – это расчистка территории. Именно этот этап будет подготовительным.

В рамках подготовительного этапа территорию выравнивают, сносу подлежат объекты, которые мешают проведению работ (снос любого объекта нужно согласовывать с компетентными органами). Если на территории есть земляные насыпи и неровности, их выравнивают, . Если необходимо уменьшить уровень подземных вод или отвести воды от территории это тоже входит в подготовительный этап.

Второй этап это планировка, проводится, как правило, этот этап инженерами. Если необходимо изменение ландшафта, это создается на третьем этапе земляных работ, т.е., фактически, организация техногенного грунта в строительстве: что это такое, мы рассматривали ранее.

Следующий этап – котлован. От того, насколько правильно будет создан котлован, зависит прочность фундамента и всего здания. После того, как котлован готов, осуществляются работы по устройству колодцев, сливных ям, все это согласовывается в генеральном плане на строительство. Завершающий этап – вывоз всего лишнего с территории: мусор, земля и т.д.

Что входит в земляные работы?

Что входит в земляные работы в зимний период времени? Зима в России осложняет проведение земляных работ. Низкие температуры, заморозки на почве или большие перепады температур, все это делает процесс проведения земляных работ более сложным. Поэтому возникают нюансы, которые необходимо соблюдать.

Зимой меняется структура и качество грунта, механическое сопротивление возрастает вместе с плотностью, провести прокладку водопровода методом ГБН, в таких условиях тоже будет очень непросто. Иногда, в условиях зимнего периода, облегчаются земляные работы в болотистых местностях или на илистых грунтах.

Глубина промерзания грунта зависит от его влажности, также большую роль в глубине промерзания играет уровень грунтовых вод. Чем больше влажность и чем выше уровень грунтовых вод, тем глубже будет промерзать такая почва. Глубина промерзания грунта зависит от перепадов температур, чем они больше, тем глубже будет промерзать грунт. Снежный покров тоже влияет на глубину промерзания.

Сохранить грунт от глубокого промерзания практически не возможно. Но попытаться можно с помощью экскаваторов разрыхлить почву, так же поможет отвод вод осенью, чтобы максимально постараться снизить влажность грунта. Если грунт уже промерз более чем на 100 сантиметров, то разрыхлить его можно взрывным методом. Так же можно применить молоты свободного падения.Если площадь работ небольшая, то можно для оттаивания грунта использовать пар, горячую воду, электрический ток и непогашенную известь.

Источник: xn—-7sbf4ab1ambik5b.xn--p1ai