1. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее — Стратегия) — система современных приоритетов, целей, принципов, основных направлений, задач и механизмов реализации государственной национальной политики Российской Федерации.

2. Стратегия разработана в целях обеспечения интересов государства, общества, человека и гражданина, укрепления государственного единства и целостности России, сохранения этнокультурной самобытности ее народов, сочетания общегосударственных интересов и интересов народов России, обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Стратегия основывается на принципах построения демократического федеративного государства, служит основой для координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного самоуправления (далее также — государственные и муниципальные органы), их взаимодействия с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации. Стратегия направлена на активизацию всестороннего сотрудничества народов Российской Федерации, развития их национальных языков и культур.

8.4 Методы и инструменты государственного регулирования экономики.

3. Стратегия основывается на положениях Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах Российской Федерации, многовековом политико-правовом опыте многонационального Российского государства.

4. Стратегия разработана с учетом документов государственного стратегического планирования в сферах обеспечения государственной (национальной) безопасности, долгосрочного социально-экономического развития, региональной, внешней, миграционной и молодежной политики, образования и культуры, других документов, затрагивающих сферу государственной национальной политики Российской Федерации, а также с учетом преемственности основных положений Концепции государственной национальной политики Российской Федерации 1996 года.

5. Основными вопросами государственной национальной политики Российской Федерации, требующими особого внимания государственных и муниципальных органов, по-прежнему являются:

а) сохранение и развитие культур и языков народов Российской Федерации, укрепление их духовной общности;

б) обеспечение прав коренных малочисленных народов и национальных меньшинств;

в) создание дополнительных социально-экономических и политических условий для обеспечения прочного национального и межнационального мира и согласия на Северном Кавказе;

г) поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, содействие развитию их связей с Россией.

6. Государственная национальная политика Российской Федерации нуждается в новых концептуальных подходах с учетом необходимости решения вновь возникающих проблем, реального состояния и перспектив развития национальных отношений.

7. Реализация Стратегии должна способствовать выработке единых подходов к решению проблем государственной национальной политики Российской Федерации государственными и муниципальными органами, различными политическими и общественными силами.

6.3. Бытовой подряд. Строительный подряд

8. Стратегия носит комплексный межотраслевой социально ориентированный характер, призвана развивать потенциал многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и всех составляющих его народов (этнических общностей).

II. Состояние межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации

9. Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных (полиэтнических) государств мира. На ее территории проживают представители 193 национальностей (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, сформированным на основе самоопределения граждан). Большинство народов России на протяжении веков формировались на территории современного Российского государства и внесли свой вклад в развитие российской государственности и культуры.

10. Культурное и языковое многообразие народов России защищено государством. В Российской Федерации используются 277 языков и диалектов, в государственной системе образования используются 89 языков, из них 30 — в качестве языка обучения, 59 — в качестве предмета изучения.

11. Российское государство создавалось как единение народов, системообразующим ядром которого исторически выступал русский народ. Благодаря объединяющей роли русского народа, многовековому межкультурному и межэтническому взаимодействию, на исторической территории Российского государства сформировались уникальное культурное многообразие и духовная общность различных народов. Современное Российское государство объединяет основанный на сохранении и развитии русской культуры и языка, историко-культурного наследия всех народов России единый культурный (цивилизационный) код, который характеризуется особым стремлением к правде и справедливости, уважением самобытных традиций населяющих Россию народов и способностью интегрировать их лучшие достижения в единую российскую культуру.

12. Многообразие национального (этнического) состава и религиозной принадлежности населения России, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, сохранение и развитие традиций проживающих на ее территории народов являются общим достоянием российской нации, служат фактором укрепления российской государственности, определяют состояние и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в Российской Федерации.

13. Реализация Концепции государственной национальной политики Российской Федерации 1996 года способствовала сохранению единства и целостности России. В результате мер по укреплению российской государственности, принятых в 2000-е годы, удалось преодолеть дезинтеграционные процессы и создать предпосылки для формирования общероссийского гражданского самосознания на основе общей судьбы народов России, восстановления исторической связи времен, укрепления национального согласия и духовной общности населяющих ее народов. Достигнуты существенные результаты в обеспечении политической стабильности на Северном Кавказе, созданы правовые гарантии прав коренных малочисленных народов, сделаны существенные шаги по развитию национально-культурной автономии, по обеспечению прав граждан и национальных (этнических) общностей в сферах образования и развития национальных языков.

14. Вместе с тем в сфере межнациональных отношений имеются нерешенные проблемы, вызванные как глубокими общественными преобразованиями при формировании в современной России свободного открытого общества и рыночной экономики, так и некоторыми просчетами в государственной национальной политике Российской Федерации. Сохраняют актуальность проблемы, связанные с проявлениями ксенофобии, межэтнической нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма, терроризма.

15. На развитие национальных, межнациональных (межэтнических) отношений также влияют следующие негативные факторы:

а) высокий уровень социального и имущественного неравенства, региональной экономической дифференциации;

б) размывание традиционных нравственных ценностей народов Российской Федерации;

в) правовой нигилизм и высокий уровень преступности, коррумпированность отдельных представителей власти;

г) сохранение проявлений дискриминации по отношению к гражданам различной национальной принадлежности в правоприменительной практике;

д) недостаточность образовательных и культурно-просветительских мер по формированию российской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов России, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества;

е) распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых народов;

ж) недостаточный уровень межведомственной и межуровневой координации в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, включая профилактику экстремизма и раннее предупреждение межнациональных конфликтов в субъектах Российской Федерации;

з) недостаточная урегулированность миграционных процессов, вопросов социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов, не позволяющая в должной мере обеспечить текущие и будущие потребности экономического, социального и демографического развития страны, интересы работодателей и российского общества в целом;

и) влияние факторов, имеющих глобальный или трансграничный характер, таких как унифицирующее влияние глобализации на локальные культуры, нерешенность проблем беженцев и вынужденных переселенцев, незаконная миграция, экспансия международного терроризма и религиозного экстремизма, международная организованная преступность.

16. Преодоление указанных негативных факторов связано с возникновением новых задач и приоритетных направлений в сфере государственной национальной политики Российской Федерации, решать которые предполагается, руководствуясь настоящей Стратегией.

III. Цели, принципы, приоритетные направления и задачи государственной национальной политики Российской Федерации

17. Целями государственной национальной политики Российской Федерации являются:

а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации);

б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;

в) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;

г) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;

д) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.

18. Цели, указанные в пункте 17 настоящей Стратегии, достигаются совместными действиями общества и государства на основе конституционных принципов демократии и федерализма, принципов единства, патриотизма и социальной справедливости, стабильного и суверенного развития России, уважения национального достоинства ее граждан и являются основой для решения долгосрочных задач государственного строительства, успешного развития страны в экономической, социально-культурной и внешнеполитической сферах, обеспечения национальной безопасности.

19. Основными принципами государственной национальной политики Российской Федерации являются:

а) государственная целостность, национальная безопасность Российской Федерации, единство системы государственной власти;

б) равноправие и самоопределение народов Российской Федерации;

в) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;

г) предотвращение и искоренение любых форм дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности;

д) уважение национального достоинства граждан, предотвращение и пресечение попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды;

е) государственная поддержка и защита культуры и языков народов Российской Федерации;

ж) взаимное уважение традиций и обычаев народов Российской Федерации;

з) обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов (малочисленных этнических общностей), включая поддержку их экономического, социального и культурного развития, защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни;

и) обеспечение прав национальных меньшинств;

к) содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также обеспечение поддержки их деятельности по сохранению и развитию родного языка и культуры, укреплению связей с Россией;

л) обеспечение интеграции в российское общество иностранных граждан и лиц без гражданства, переселившихся в Российскую Федерацию на постоянное место жительства;

м) разграничение предметов ведения и полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

н) комплексность решения задач государственной национальной политики Российской Федерации с учетом ее межотраслевого характера;

о) недопустимость создания политических партий по признаку расовой, национальной или религиозной принадлежности;

п) взаимодействие государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

р) преемственность исторических традиций солидарности и взаимопомощи народов России;

с) своевременное и мирное разрешение межнациональных (межэтнических) противоречий и конфликтов;

т) пресечение деятельности, направленной на подрыв безопасности государства, нарушение межнационального мира и согласия, разжигание расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды.

20. Приоритетными направлениями государственной национальной политики Российской Федерации являются:

а) совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

б) обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений;

в) обеспечение равноправия граждан, реализации конституционных прав граждан в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

г) создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;

д) обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

е) укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации);

ж) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;

з) создание условий для обеспечения прав народов России в социально-культурной сфере;

и) развитие системы образования, гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения;

к) обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации;

л) информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

м) совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества;

н) развитие международного сотрудничества в сфере государственной национальной политики Российской Федерации.

21. Задачи в сфере государственной национальной политики Российской Федерации:

а) задачи по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации:

объединение усилий государственных и муниципальных органов и институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа, достижения межнационального мира и согласия;

обеспечение правовых, организационных и материальных условий, способствующих максимальному учету в системе государственного управления национально-культурных интересов народов России и их удовлетворению;

создание условий для участия коренных малочисленных народов в решении вопросов, затрагивающих их права и интересы;

обеспечение учета и реализации задач государственной национальной политики Российской Федерации в федеральных и региональных документах государственного стратегического планирования;

совершенствование системы управления и координации государственных и муниципальных органов при реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

совершенствование законодательства Российской Федерации в части, касающейся:

регулирования вопросов, связанных с созданием условий для укрепления государственного единства, формирования общероссийского гражданского самосознания, этнокультурного развития народов России, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, развития межнационального (межэтнического) и межрелигиозного диалога и предупреждения конфликтов, для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;

признания социально ориентированными российских некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере межнационального (межэтнического) сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языка и традиций народов Российской Федерации, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, этнологического мониторинга и предупреждения конфликтов;

разграничения полномочий и ответственности между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также уточнения компетенции органов местного самоуправления по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

организационное обеспечение совершенствования деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по решению задач государственной национальной политики Российской Федерации;

совершенствование организации местного самоуправления с учетом возможности использования форм традиционной территориальной самоорганизации народов России в целях создания условий для проявления инициативы и самодеятельности всех групп населения, а также учет их интересов и потребностей в деятельности органов местного самоуправления;

разработка государственной программы, направленной на укрепление единства многонационального народа России (российской нации), обеспечение гражданского и межнационального согласия, этнокультурного развития народов России (далее — государственная программа);

обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих по утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

б) задачи по обеспечению равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации:

обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, при замещении должностей государственной и муниципальной службы, должностей в правоохранительных органах и в судебной системе, при формировании кадрового резерва на федеральном и региональном уровнях;

создание условий для свободного определения гражданами своей национальной принадлежности;

принятие мер по недопущению проявлений дискриминации в отношении граждан различной национальной принадлежности при осуществлении государственными и муниципальными органами и организациями своей деятельности;

в) задачи по обеспечению межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений:

определение в качестве приоритетных задач в сфере государственной национальной политики Российской Федерации для государственных и муниципальных органов и их должностных лиц вопросов, связанных с поддержанием межнационального мира и согласия, гармонизацией межнациональных отношений, профилактикой возникновения конфликтных ситуаций, содействием диалогу между представителями различных этнических общностей;

установление ответственности должностных лиц государственных и муниципальных органов за состояние межнациональных отношений на соответствующих территориях, а также мер стимулирования указанных лиц;

формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, национального мира и согласия;

совершенствование правовых основ научного и экспертного обеспечения раннего предупреждения межнациональных конфликтов, проявлений агрессивного национализма и связанных с ними криминальных проявлений, массовых беспорядков, проявлений экстремизма и терроризма;

принятие правовых и организационных мер по предотвращению и пресечению деятельности, направленной на возрождение националистической идеологии, воспроизводящей идеи нацизма, на обеление этих идей;

вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости;

организация с участием институтов гражданского общества и интернет-провайдеров противодействия пропаганде идей экстремизма в социальных сетях;

предотвращение и пресечение деятельности, направленной на подрыв безопасности государства, разжигание расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды;

определение полномочий и ответственности руководителей и иных должностных лиц государственных и муниципальных органов в сфере профилактики и пресечения межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной напряженности и конфликтов;

создание государственной и муниципальной систем мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций; эти системы должны базироваться на диверсификации источников информации и обеспечивать возможность оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в субъектах Российской Федерации и в муниципальных образованиях;

реализация мер правового и информационного характера по профилактике недобросовестного использования этнического фактора в избирательном процессе и в партийных программах;

учет этнических и религиозных аспектов в работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, органов внутренних дел Российской Федерации, мониторинг состояния межнациональных отношений в воинских коллективах и районах дислокации воинских частей;

г) задачи по обеспечению социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации:

обеспечение сбалансированного, комплексного и системного развития крупных экономических регионов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, включая оптимальное использование накопленного научно-технического и кадрового потенциала, преимуществ территориального разделения труда и производственной кооперации, рациональное размещение производительных сил; сокращение уровня социально-экономической дифференциации регионов; совершенствование межбюджетных отношений в целях обеспечения дополнительных условий для реализации принципов социальной справедливости и равноправия граждан, гражданского мира и согласия;

создание благоприятных условий для экономического и социального развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях обеспечения свободы предпринимательской деятельности и социальной защиты граждан;

формирование гибкой системы расселения, учитывающей многообразие региональных и этнокультурных укладов жизни населения;

содействие развитию народных промыслов и ремесел в целях увеличения занятости населения, в том числе на селе, в горных и других отдаленных районах, в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов;

повышение уровня адаптированности традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты их исконной среды обитания и традиционного образа жизни;

обеспечение доступа граждан к социальным, медицинским и иным видам услуг по месту фактического проживания, в том числе в отдаленных местах традиционного проживания;

обеспечение потребностей российской экономики и рынка труда, интересов сбалансированного развития регионов, решения задач демографической политики путем активного воздействия на миграционные процессы, включая меры стимулирования для привлечения мигрантов в трудонедостаточные регионы и создания рабочих мест в трудоизбыточных регионах;

д) задачи по содействию национально-культурному развитию:

обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма;

распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации;

формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации;

развитие межнациональных (межэтнических) и межрегиональных культурных связей, в том числе путем принятия и реализации соответствующих региональных программ, распространение традиционных и современных произведений литературы и искусства народов России и бывшего СССР, в том числе с привлечением государственных теле- и радиоканалов и общественного телевидения, организация художественных выставок, гастролей творческих коллективов;

развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, расширение государственной поддержки национальных видов спорта, проведение спартакиады народов России;

организация посещения молодежью городов-героев и городов воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

обеспечение сохранения и приумножения культурного наследия народов Российской Федерации путем:

формирования в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России;

расширения возможностей доступа к отечественным культурным ценностям, материальному и нематериальному историческому наследию народов России;

развития волонтерского (добровольческого) движения в сфере сохранения культурного наследия, включая реставрацию культурных ценностей;

совершенствование системы подготовки национальных кадров в сфере культуры;

разработка дополнительных мер государственной поддержки научных исследований, научно-популярных публикаций, создания произведений литературы, искусства, кино и телевидения, интернет-продукции, освещающих значимые исторические события, пропагандирующих общие достижения народов России;

е) задачи государственной национальной политики Российской Федерации в сфере образования, патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения заключаются в формировании у детей и молодежи общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю нашей страны, в воспитании культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России, на всех этапах образовательного процесса путем:

повышения роли гуманитарного направления в процессе образования, разработки учебных программ по изучению многовекового опыта взаимодействия народов России посредством ознакомления с историческими документами о знаковых событиях, раскрывающих истоки общероссийского единства и солидарности;

совершенствования системы обучения в общеобразовательных учреждениях в целях сохранения и развития культур и языков народов России наряду с воспитанием уважения к общероссийской истории и культуре, мировым культурным ценностям;

введения в программы общеобразовательных учреждений образовательных курсов, включающих в себя сведения о культурных ценностях и национальных традициях народов России;

использования в системе образования двуязычия и многоязычия как эффективного пути сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия российского общества;

создания в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования структур студенческого самоуправления (клубов, советов и других) на интернациональной основе, а также условий для координации их деятельности;

поддержки общественных инициатив, направленных на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации;

совершенствования учебной литературы и программ обучения в целях более эффективного формирования у подрастающего поколения общероссийского гражданского самосознания, воспитания культуры межнационального общения;

подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров;

содействия образовательной (учебной) миграции российских граждан, в том числе в целях получения образования и повышения квалификации по профессиям, востребованным на рынке труда;

ж) задачи по поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России:

создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций;

включение в государственную программу мер по поддержке языков народов России и защите языкового многообразия;

обеспечение полноценных условий для изучения и использования гражданами Российской Федерации русского языка как государственного языка Российской Федерации;

обеспечение прав граждан на изучение родного языка;

недопустимость ущемления прав граждан на свободный выбор языка общения, образования, воспитания и творчества;

обмен теле- и радиопрограммами, аудио- и видеоматериалами, печатной продукцией на национальных языках между субъектами Российской Федерации;

возрождение и поддержка практики перевода произведений отечественной литературы на языки народов России;

содействие соотечественникам, их детям, проживающим за рубежом, в сохранении и развитии русского и других языков народов России;

з) задачи по формированию системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов:

создание экономических и социальных условий для добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также для переселения граждан Российской Федерации в другие регионы в целях их освоения;

решение при реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года социально-экономических и демографических задач с учетом интересов и этнокультурных традиций народов Российской Федерации;

содействие в процессе социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов (при их готовности) развитию речевого взаимодействия, межкультурному общению в целях повышения уровня доверия между гражданами и искоренения национальной и расовой нетерпимости;

противодействие формированию замкнутых анклавов мигрантов по этническому признаку;

обеспечение взаимодействия государственных и муниципальных органов с общественными объединениями, способствующими социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;

стимулирование создания в странах происхождения мигрантов курсов по изучению русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации;

совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества;

использование потенциала и опыта регулирования евразийских интеграционных процессов при реализации государственной миграционной политики Российской Федерации;

укрепление роли национальных общественных объединений, национально-культурных автономий в социальной и культурной адаптации мигрантов на основе использования инфраструктуры культурных и учебных центров;

обеспечение на основе государственно-частного партнерства участия общественных объединений и религиозных организаций в деятельности многофункциональных культурно-образовательных интеграционных центров, в которых мигранты получают юридические и бытовые услуги, обучаются русскому языку, знакомятся с российской культурой, историей и основами законодательства Российской Федерации;

и) задачи по информационному обеспечению реализации государственной национальной политики Российской Федерации:

формирование и совершенствование мер стимулирования государственных, муниципальных и негосударственных теле- и радиокомпаний, печатных средств массовой информации, журналистов, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, включая поддержку проектов, направленных на реализацию целей и задач настоящей Стратегии;

распространение рекламной и промышленной продукции, производство и размещение в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы и иной видеопродукции, поддержка создания тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, направленных на реализацию целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации;

организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия;

выступление в средствах массовой информации руководителей государственных и муниципальных органов, представителей институтов гражданского общества, общественных объединений и религиозных организаций по актуальным вопросам, связанным с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации;

осуществление органами государственной власти и органами местного самоуправления с участием институтов гражданского общества и журналистского сообщества мониторинга публикаций печатных и электронных средств массовой информации по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации, а также проведение регулярных семинаров для журналистов по повышению их квалификации в этой сфере;

использование мер общественного контроля в целях недопущения публикаций, направленных на разжигание межнациональной (межэтнической) или межконфессиональной ненависти либо вражды;

к) задачи по совершенствованию взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации:

участие Общественной палаты Российской Федерации и региональных общественных палат в подготовке управленческих решений в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

усиление роли общественных советов при государственных и муниципальных органах в деятельности по повышению общероссийского гражданского самосознания, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, обеспечению социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;

поддержка деятельности межнациональных общественных объединений, ассоциаций, фондов, национально-культурных автономий как важного средства выявления и удовлетворения этнокультурных запросов граждан, достижения стабильности межнациональных отношений, предупреждения конфликтов на национальной почве, обеспечения реализации настоящей Стратегии;

усиление общественного контроля деятельности государственных органов и органов местного самоуправления по реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

обеспечение прозрачности источников финансирования проектной деятельности институтов гражданского общества в сфере государственной национальной политики Российской Федерации, а также совершенствование механизмов их финансовой отчетности;

обеспечение открытости и публичности рассмотрения ситуаций, связанных с конфликтами в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, их непредвзятого и ответственного освещения в средствах массовой информации;

вовлечение институтов гражданского общества, в том числе молодежных и детских общественных объединений, в проведение мероприятий по профилактике проявлений межнациональной (межэтнической) нетерпимости либо вражды в детской и молодежной среде;

развитие этнокультурной инфраструктуры, в том числе домов дружбы, центров национальной культуры, иных государственных и муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на решение задач государственной национальной политики Российской Федерации;

использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе национальных и многонациональных общественных объединений граждан, национально-культурных автономий, в целях гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, совместного противодействия росту межнациональной напряженности, экстремизму, разжиганию этнической и религиозной ненависти либо вражды;

л) задачи в области международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации:

содействие формированию положительного имиджа Российской Федерации за рубежом как демократического государства, гарантирующего удовлетворение этнокультурных потребностей граждан на основе многовековых российских традиций гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений;

обеспечение изучения, популяризации и распространения за рубежом русского языка и культуры народов России, составляющих уникальный вклад в культурное многообразие современного мира и в партнерство цивилизаций, способствующих формированию позитивного имиджа России за рубежом;

проведение мониторинга международных событий и деятельности международных организаций, способных повлиять на состояние межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации;

обеспечение защиты прав и законных интересов российских граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, на основе общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров Российской Федерации;

содействие консолидации деятельности объединений соотечественников, проживающих за рубежом, по обеспечению своих прав в странах проживания, сохранению связей с исторической Родиной;

оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, их национальным диаспорам в удовлетворении национально-культурных потребностей посредством расширения связей с национально-культурными общественными объединениями в России;

использование механизмов приграничного сотрудничества в целях этнокультурного развития, социально-экономического сотрудничества, создания условий для свободного общения семей разделенных народов;

создание в рамках межгосударственных контактов и договоренностей условий российским гражданам и соотечественникам, проживающим за рубежом, для гарантированного осуществления их гуманитарных контактов и свободы передвижения;

реализация мер, направленных на противодействие проявлениям неонацизма, современных форм расизма, расовой и национальной дискриминации, ксенофобии, а также попыткам фальсификации истории в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике, ревизии характера и итогов Второй мировой войны, умаления подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов;

использование ресурса общественной дипломатии путем вовлечения институтов гражданского общества в решение задач международного культурного и гуманитарного сотрудничества как средства налаживания межцивилизационного диалога, обеспечения взаимопонимания между народами;

наращивание взаимодействия с международными и неправительственными организациями в целях обеспечения прав и защиты национальных меньшинств, недопущения дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности, использования двойных стандартов в понимании гражданских свобод;

укрепление международного сотрудничества в сфере регулирования миграционных процессов, обеспечения прав трудовых мигрантов;

налаживание партнерских отношений в рамках ООН, ЮНЕСКО, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств и других международных организаций, поддержание инициатив институтов гражданского общества во взаимодействии с Русской православной церковью и другими традиционными конфессиями страны в сфере национальной политики.

IV. Механизмы реализации государственной национальной политики Российской Федерации

22. Эффективность реализации государственной национальной политики Российской Федерации обеспечивается непрерывной и согласованной деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества с комплексным использованием политических, правовых, организационных, социально-экономических, информационных и иных мер, разработанных в соответствии с настоящей Стратегией.

23. Настоящая Стратегия входит в систему документов государственного стратегического планирования.

24. Правительство Российской Федерации разрабатывает план мероприятий по реализации настоящей Стратегии, который должен быть учтен при формировании федерального бюджета.

25. Реализация настоящей Стратегии осуществляется Правительством Российской Федерации во взаимодействии с федеральными и региональными государственными органами. Финансовое обеспечение реализации настоящей Стратегии осуществляется за счет средств федерального и региональных бюджетов.

26. В качестве инструмента реализации настоящей Стратегии на федеральном уровне может рассматриваться государственная программа. На региональном и муниципальном уровнях инструментом реализации настоящей Стратегии могут стать региональные и муниципальные целевые программы.

27. В ходе реализации настоящей Стратегии Совет при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям во взаимодействии с федеральными и региональными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными организациями готовит Президенту Российской Федерации предложения по уточнению приоритетных направлений настоящей Стратегии.

28. По решению Президента Российской Федерации проблемы реализации государственной национальной политики Российской Федерации могут рассматриваться на заседаниях Совета Безопасности Российской Федерации, Государственного совета Российской Федерации с участием представителей Общественной палаты Российской Федерации, совещательных и консультативных органов при Президенте Российской Федерации.

29. Реализация настоящей Стратегии может осуществляться также путем заключения международных договоров Российской Федерации, принятия федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных нормативных правовых актов.

30. Информационная и аналитическая поддержка реализации настоящей Стратегии в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях может осуществляться путем привлечения информационных ресурсов заинтересованных государственных органов и органов местного самоуправления, государственных научных учреждений.

31. Правительство Российской Федерации:

а) разрабатывает и утверждает основные характеристики (индикаторы), позволяющие оценивать состояние межнациональных (межэтнических) отношений в стране, эффективность деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации задач государственной национальной политики Российской Федерации;

б) осуществляет контроль за ходом реализации настоящей Стратегии и представляет Президенту Российской Федерации ежегодные доклады, составленные с учетом докладов субъектов Российской Федерации.

32. Корректировка настоящей Стратегии осуществляется по результатам анализа ее реализации и мониторинга состояния межнациональных (межэтнических) отношений в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.

33. Реализация настоящей Стратегии призвана стать мобилизующим фактором, способствующим укреплению общероссийского гражданского самосознания, этнокультурному развитию народов России, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечению государственной безопасности, правопорядка и политической стабильности в обществе, а также росту международного престижа Российской Федерации.

Источник: nazaccent.ru

Основные направления жилищной политики РФ.

Стратегической задачей функционирования данной отрасли является создание условий для устойчивого и эффективного экономического оборота жилищного фонда, в рамках которого удовлетворяются жилищные потребности граждан, поддерживаются и развиваются стандарты качества строительства и содержания жилья, воспроизводятся положительные импульсы для развития других секторов.

Под жилищной политикой понимается совокупность целей и способов действий по их реализации. Под жилищной политикой понимается деятельность государства и муниципальных образований, направленная на обеспечение граждан Российской Федерации качественным жильем путем прямого участия в строительстве или субсидирования приобретения жилья, так и с помощью создания эффективных механизмов, способствующих самостоятельному решению гражданами жилищной проблемы.

Жилищная сфера находится в состоянии переходного периода, характеризующегося поворотом от административно-распределительной и централизованно-управляемой системы к открытой, свободной, основанной на превращении жилища в товар, удовлетворении потребностей населения в жилье на основе спроса и предложения.

На федеральном уровне в настоящее время ставится задача достижения жилищной обеспеченности 18 — 20 кв. м общей площади на одного гражданина

Классифицируя степень действия государства на экономику, можно выделить четыре основных способа влияния государства на жилищную политику.

1.Непосредственное обслуживание. Система технического обслуживания и содержания жилищного фонда.

2.Регулирование и контроль. Государство регулирует развитие частного предпринимательства в жилищной сфере через систему стимулирования льготного налогообложения, конкурсного привлечения для выполнения отдельных функций.

3.Стабилизация и развитие, осуществляя расходы на жилищное строительство и инженерную инфраструктуру.

4.Прямое воздействие. Государство осуществляет социальную поддержку в виде жилищных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, а также приобретение и строительство жилья через программы адресной помощи малоимущим, военным, мигрантам.

На федеральном уровне приоритетным направлением является формирование законодательно-правовой базы по реализации жилищной политики.

В зависимости от финансово-экономических, градостроительных, демографических, фондовых и других факторов, жилищная политика имеет различные целевые установки: приоритетное развитие жилищного строительства, повышение доли реконструируемого жилья, активный или замедленный снос не подлежащего амортизации жилья, соотношение жилой площади, реализуемой на бесплатной и коммерческой основе, развитие приватизационных процессов.

Основной целью и задачей государственной жилищной политики является: общегосударственный характер и программные установки для достижение жилищной обеспеченности отдельных граждан, организация системы расселения, проработка региональных аспектов жилищной политики, формирования современной жилой среды, обеспечение коммуникациями, экологические условия и природоохранных мероприятий

2. Виды жилищного фонда

Под недвижимостью в жилищной сфере понимается недвижимое имущество с установленными правами владения, пользования и распоряжения в границах имущества, включающее: земельные участки и прочно связанные с ними жилые дома с жилыми и нежилыми помещениями, приусадебные хозяйственные постройки, зеленые насаждения с многолетним циклом развития; жилые дома, квартиры, иные жилые помещения в жилых домах и других строениях, пригодные для постоянного и временного проживания; сооружения и элементы инженерной инфраструктуры жилищной сферы.

Виды жилищного фонда:

а) частный жилищный фонд:

1) фонд, находящийся в собственности граждан: индивидуальные жилые дома, приватизированные, построенные и приобретенные квартиры и дома, квартиры в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов с полностью выплаченным паевым взносом.

2) фонд, находящийся в собственности юридических лиц

б) государственный жилищный фонд:

1) ведомственный фонд, состоящий в государственной собственности Российской Федерации и находящийся в полном хозяйственном ведении государственных предприятий.

2) фонд, находящийся в собственности субъектов Российской Федерации;

в) муниципальный жилищный фонд:

фонд, находящийся в собственности района, города.

г) общественный жилищный фонд:

фонд, состоящий в собственности общественных объединений.

Кондоминиум— единый комплекс недвижимого имущества, который включает в себя земельный участок в установленных границах и расположенные на указанном участке жилое здание, иные объекты недвижимости и в котором отдельные предназначенные для жилых или иных целей части (помещения) находятся в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности, а другие части (общее имущество) находятся в общей долевой собственности.

Товарищество собственников жилья (ТСЖ) — некоммерческая организация, созданная в целях совместного управления недвижимого имущества кондоминиума и обеспечения его эксплуатации.

Домовладелец — собственник помещения в комплексе недвижимого имущества — кондоминиуме, он же — участник долевой собственности на общее имущество.

Помещение— единица комплекса недвижимого имущества (часть жилого здания), выделенная в натуре, предназначенная для самостоятельного использования для жилых, нежилых или иных целей, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц.

Виды собственности

Собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением.

Гражданин — собственник жилого помещения может использовать его для личного проживания и проживания членов его семьи. Жилые помещения могут сдаваться их собственниками для проживания других граждан на основании договора.

Размещение в жилых домах промышленных производств не допускается.

Размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода такого помещения в нежилое.

Собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с принадлежащим ему помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в праве собственности на общее имущество дома.

Собственники квартир для обеспечения эксплуатации многоквартирного дома, пользования квартирами и их общим имуществом образуют товарищества собственников квартир (жилья).

Различаются следующие виды собственности:

1.Государственная собственность. Объектами учета государственной собственности, расположенными как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, являются:

а) земельные участки, находящиеся в федеральной собственности;

б) участки леса, недр, водные объекты и другие природные объекты (ресурсы), находящиеся в федеральной собственности;

в) федеральное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием.

г) находящиеся в федеральной собственности акции (доли, вклады) хозяйственных обществ и товариществ;

муниципальная собственность — имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям.

общая собственность — имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц.

Общая собственность возникает при поступлении в собственность двух или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона;

частная собственность — приобретение гражданами права собственности на движимое или недвижимое имущество. Владение, пользование и распоряжение приобретенной квартирой в домах государственного и муниципального жилищного фонда собственники осуществляют по своему усмотрению.

Частная собственность на недвижимость или ее часть, не ограничивается по количеству, размерам и стоимости, обеспечивается правом неприкосновенности и подлежит регистрации в местных административных органах.

Оценка недвижимости.

Под оценочной деятельностью понимается деятельность, направленную на установление в оценки рыночной или иной стоимости. Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции.

Субъектами оценочной деятельности признаются, юридические и физические лица (оценщики), деятельность которых регулируется «Законом об оценочной деятельности в РФ», а с другой — потребители их услуг (заказчики). Деятельность оценщиков подлежит обязательному лицензированию.

К объектам оценки относятся:

— отдельные материальные объекты (вещи);

— совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия);

— право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава имущества;

— права требования, обязательства (долги);

— работы, услуги, информация.

Основанием для проведения оценки объекта оценки является договор между оценщиком и заказчиком.

Договор должен содержать:

— основание заключения договора;

— вид объекта оценки;

— вид определяемой стоимости (стоимостей) объекта оценки;

— денежное вознаграждение за проведение оценки объекта оценки;

— сведения о страховании гражданской ответственности оценщика.

Обязанностями, возложенными на оценщика договором, являются своевременное составление в письменной форме и передача заказчику отчета об оценке.

Отчет не должен допускать неоднозначного толкования или вводить в заблуждение. В отчете в обязательном порядке указываются дата проведения оценки объекта оценки, используемые стандарты оценки, цели и задачи оценки объекта оценки, а также приводятся иные сведения, которые необходимы для полного и недвусмысленного толкования результатов оценки объекта оценки, отраженных в отчете.

Оценка объекта оценки не может проводиться оценщиком, если он является учредителем, собственником, акционером или должностным лицом юридического лица, либо заказчиком или физическим лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки.

Не допускается вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц в деятельность оценщика, что может повлиять на достоверность результата проведения оценки объекта.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Источник: cyberpedia.su

ГЛАВА I. Государственное предпринимательство в строительстве

1.2. Основные направления формирования и развития государственного предпринимательства в строительстве.

Любая хозяйственная система макроэкономического уровня испытывает необходимость государственного воздействия на протекающие процессы. В рыночных условиях она определяется, в первую очередь, задачами, связанными с защитой общественных интересов:

— обеспечением приоритетов в социальном и экономическом развитии, обеспечением государственных и общественных нужд;

— формированием государственного бюджета;

— обеспечением занятости населения;

— обеспечением безопасности и обороноспособности страны;

— реализацией свободы предпринимательства и конкуренции, необходимостью предотвращения монополизма;

— регулированием внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов и иностранного инвестирования.

Государственное воздействие на экономику можно определить как целенаправленную деятельность государства (его органов), осуществляемую в правовой форме, в которой реализуется государственная экономическая политика[18].

Государственное вмешательство в экономику рыночного типа должно иметь определенные пределы. Эти пределы должны обеспечивать существование устойчивого интереса к предпринимательской деятельности, осуществляемой законными методами, что предотвращает появление теневого сектора и вывод капитала за рубеж.

Государственное вмешательство в экономику вообще и ее структурные подсистемы осуществляется различными методами. Существует несколько подходов, классифицирующих методы и формы государственного вмешательства. Один из них[19] выделяет:

— — методы стимулирования спроса на отдельные виды продукции (работ, услуг);

— — методы стимулирования предложения на отдельных видах рынка;

— — государственную собственность на факторы производства.

Данный подход полностью соответствует идеологии предпринимательства: создание условий для развития предпринимательской инициативы является здесь основным инструментом государственного вмешательства.

Практической рекомендацией представленного подхода послужила история развития строительной отрасли в послевоенной Европе (Франции, Германии). Жилой фонд, претерпевший значительные разрушения, нуждался в активизации жилищного строительства. Государственное воздействие на эту сферу заключалось в использовании методов стимулирования производителей строительной продукции.

Основным методом явилось распространение системы льготного кредитования строительных организаций, активизирующих предложение. Впоследствии (в разных странах на разных этапах) создалась макроэкономическая ситуация, которая характеризовалась иными пропорциями – превышением предложения над спросом (вследствие быстрого роста жилищного строительства). В этих условиях были предприняты меры по стимулированию спроса за счет развития ипотечного кредитования и даже субсидирование (безвозмездное) потребителей жилья на целевой основе (до 30 % стоимости приобретаемого жилья, вводимого в эксплуатацию за счет нового строительства или реконструкции.

На последующем этапе реализации государственного вмешательства в развитие жилищного строительства западноевропейских стран (этап, который продолжается и сегодня) осуществляется разработка адаптивных государственных программ, сочетающих и методы стимулирования спроса и методы стимулирования предложения в зависимости от наблюдаемых макроэкономических пропорций.

Другой подход к определению государственного вмешательства в экономику можно характеризовать как экономико-правовой. Он практически отождествляет государственное вмешательство и государственное регулирование, рассматривая последнее как базу для регулирования развивающейся в различных отраслях предпринимательской деятельности[20]. Используются, в частности, следующие тезисы.

Государственное регулирование – это более широкое понятие, чем управленческая деятельность органов исполнительной власти. С точки зрения права – государственное регулирование есть практическая реализация функций всех ветвей власти законодательной, исполнительной и судебной.

В современном мире социально-политические факторы, особенно государственное регулирование, стали общепризнанным и необходимым условием жизнеспособности, само выражение «государственное регулирование» продолжает вызывать ожесточенные споры и дискуссии. Причем при любых попытках разобраться в этой сложной проблеме возникает множество вопросов относительно роли государства в сфере экономики: Как государство влияет на экономику? Почему одни виды экономической деятельности свойственны государственному сектору, а другие – частному? Не берет ли на себя государство слишком большую долю вмешательства в экономику? Могло ли оно действовать лучше? и т. д. Перечисленные и иные вопросы были предметом политических, философских и экономических дискуссий на протяжении столетий.

Экономическая наука обладает следующей спецификой – она изучает интегрированные формы экономических явлений, т. е. рассматривает формы связей между экономическими и неэкономическими факторами. Среди которых есть и взаимодействие органов власти (политики и экономики) и предпринимательских структур.

Современная рыночная экономика немыслима без эффективного механизма ее взаимодействия с государством, органами его законодательной и исполнительной власти. Более того, такой механизм взаимодействия государства и бизнеса стал одним из признаков гражданского общества. Фактом, интегрально присущим современному высокоорганизованному обществу, стало то, что экономика и государство не отрицают, а дополняют друг друга. Свое практическое воплощение это взаимодействие, как будет показано в предлагаемой монографии, находит в самых различных формах и направлениях.

В рамках экономико-правового подхода к государственному регулированию выделяются определенные критерии для разграничения видов предпринимательской деятельности[21].

1. Уровень регулирования.

В соответствии с разграничением компетенции между РФ и ее субъектами государство воздействует на экономику на всей территории РФ и в пределах территории соответствующего региона. Например, федеральные налоги, установленные Налоговым кодексом РФ, обязательны к уплате на всей территории РФ. Региональные налоги, установленные Налоговым кодексом РФ и законами субъектов, вводятся в действие законами субъектов РФ и обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов (ст. 12 Налогового кодекса РФ).

2. В зависимости от отношений между государством (его органами) и хозяйствующими субъектами (отношения субординации или координации) и формы собственности, на базе которой действуют хозяйствующие субъекты, различаются регулирование в государственном секторе экономики и общее правовое регулирование.

В государственном секторе экономики государство действует в качестве собственника, управляя государственным имуществом.

Важной правовой формой, которая используется для эффективного использования государственных средств, имущества является планирование – разработка и утверждение Правительством РФ федеральных целевых программ (ФЦП), а в субъектах РФ – утверждение органами власти региональных целевых программ.

Во исполнение мероприятий ФЦП Правительством РФ утверждается государственный заказчик. Oн обязан организовать исполнение ФЦП. Для этого он, как правило, на аукционной или конкурсной основе размещает государственный заказ, подбирая таким образом исполнителей ФЦП – поставщиков, подрядчиков.

Перечни товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется путем проведения аукциона, устанавливаются Правительством РФ. Если такие перечни утверждены, размещение государственных заказов путем проведения конкурса не допускается (ст. 10 ФЗ от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

Если государственные средства вкладываются в качестве инвестиций (строительство объектов для государственных нужд), государство становится собственником объектов инвестирования.

Со дня утверждения прогнозного плана и до момента перехода к покупателю права собственности на предприятие как имущественный комплекс предприятие как юридическое лицо ограничивается в правах. Унитарное предприятие не вправе без согласия собственника сокращать численность работников предприятия, получать кредиты и совершать иные действия, указанные в п. 3 ст. 14 ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Суть общего государственного регулирования заключаются в том, что для всех хозяйствующих субъектов, включая унитарные предприятия, устанавливаются единые правила поведения на рынке, соблюдение которых проверяется компетентными государственными органами (лицензирование, обязательная сертификация товаров, ведение бухгалтерского и налогового учета, уплата налогов и проч.).

Соблюдение этих требований обеспечивается деятельностью органов исполнительной власти, правоохранительных органов. В пределах своей компетенции эти органы проводят плановые и неплановые проверки деятельности предпринимателей.

3. В зависимости от способа воздействия на поведение хозяйствующих субъектов различаются прямое и косвенное регулирование. Прямое регулирование – предъявление к предпринимателям обязательных требований. Такие требования содержатся в законах (например, требование ведения бухгалтерского и налогового учета) и могут предъявляться в виде предписаний, иных решений, адресованных конкретным предпринимателям.

Требования формулируются как запреты, ограничения, обязывающие совершать конкретные действия. Требования исполняются путем их соблюдения:

а) достаточно не нарушать запреты (пассивное поведение),

б) путем совершения конкретных действий: представление отчетности, уплата налогов (активное поведение).

Суть косвенного регулирования заключается в том, что государственное воздействие осуществляется через интересы. Соответствующего поведения предпринимателей государство добивается не прямым властным воздействием под страхом применения санкций к нарушителям предписаний, а экономическими методами и стимулами. Косвенными методами считаются различные формы поддержки предпринимателей, включая субъектов малого предпринимательства (налоговые льготы, налоговые кредиты, государственная помощь в виде субсидий, субвенций, предоставление кредитов на льготных условиях за счет бюджетов различных уровней, государственных гарантий лицам, получающим кредиты в банках для реализации инвестиционных проектов, предоставление скидок по арендной плате лицам, в предпринимательской деятельности которых государство, регион, муниципальное образование заинтересованы и проч.).

4. Вид деятельности. Его специфика учитывается в процессе государственного реагирования, например, особенности сельскохозяйственного производства, подверженного влиянию стихийных явлений природы, научно-технической деятельности, которая в силу особо рискового характера (риск получения отрицательного научного результата, сложности во внедрении научно-технических результатов) нуждается в государственной поддержке.

Не секрет, что в Европе многие страны используют практику прямых дотаций для своих фермеров, экспортирующих собственную продукцию в РФ.

Наши же сельскохозяйственные товаропроизводители обделены вниманием со стороны государства – в условиях дисбаланса цен на продукцию сельского хозяйства и технику, необходимую для ее производства, инфляции, роста цен на энергоносители, банковских кризисов, государственная поддержка и протекционистские меры в отношении своих аграриев явно недостаточны.

5. В зависимости от способа установлении правовой связи между государством и предпринимателями различаются воздействие через правосубъектность и воздействие в рамках конкретного правоотношения.

6. Правовые средства государственного регулирования. Помимо общих средств регулирования (норма права, правоотношение, применение юридических конструкций – договор, юридическое лицо, ответственность и др.) существуют специальные средства (инструменты) регулирования.

К ним относятся требования, которые устанавливают количественные измерители (ограничители) деятельности предпринимателя:

— нормы, нормативы (например, минимальный размер уставного капитала хозяйственного общества, нормативы достаточности собственных средств у лицензиата – профессионального участника рынка ценных бумаг, нормативы предельно допустимых вредных веществ в воде, в сельскохозяйственной продукции, нормативы предельно допустимого уровня шума, вибрации магнитных полей и иных вредных воздействий на здоровье людей в производственных условиях и др.);

— лимиты (например, лимиты выбросов загрязняющих веществ в природную среду);

— размеры ставок налогов, пошлин, размер учетной ставки Банка России;

— коэффициенты – повышающие и понижающие коэффициенты, применяемые при государственном регулировании цен (тарифов);

— квоты – количественные ограничители, например на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров;

— резервы (например, минимальный размер резервов, создаваемых под риски кредитных организаций, устанавливаемый ЦБ РФ, минимальный размер резервного фонда акционерного общества);

— предельно допустимые суммы повышения цен; в расчетах наличными деньгами между юридическими лицами и прочие количественные ограничители и требования.

Комментируя изложенную видовую структуру необходимо отметить следующее:

1. Выделяется два вида регулирования:

— регулирование в государственном секторе экономики;

— общее правовое регулирование.

Первое осуществляется в рамках государственной собственности, второе – относится к субъектам хозяйственной деятельности всех видов, в том числе и деятельности, развивающейся на принципах предпринимательства.

2. По способу воздействия вычленяются прямое и косвенное регулирования.

В этом утверждении есть спорные моменты. Вспомним, что госрегулирование формируется на уровне макроэкономической системы, которая, по сути, управляется в рыночной экономике с помощью косвенных методов (§ 1.1). Как же относиться к экономико-правовым механизмам, которые содержат в числе прочих и предписывающие документы?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, акцентируем внимание на цели экономико-правового регулирования. Эта цель может быть определена как создание экономико-правовых условий, обеспечивающих равные возможности всем экономическим субъектам и достижение баланса между макро- и микроэкономическими интересами. Иными словами экономико-правовая система выполняет инфраструктурную обеспечивающую функцию (создает условия). Ее воздействие можно характеризовать и как прямое, т. к. это воздействие всегда однозначно четко определено и не имеет промежуточных стадий, и как косвенное – т. к. на его основе формируются условия хозяйствования. Данные умозаключения позволяют нивелировать противоречия в использовании термина «прямое регулирование», понимая в данном случае некоторую условность этого термина.

Обобщив представленные подходы к идентификации сущности, форм и методов регулирования, сформулируем следующие базовые положения.

Первое. Государственное регулирование является инструментом макроэкономического управления и должно опираться на макроэкономические законы и закономерности. Даже применительно к отдельным отраслям и хозяйственным сферам (строительству), а также к отдельным видам хозяйственной деятельности (предпринимательству) оно опирается на поиск макроэкономических, косвенных рычагов воздействия.

Существование унитарных предприятий, являющихся государственной собственностью, не искажает данного тезиса. Унитарное предприятие рассматривается госрегулированием как одна из организационно-правовых форм хозяйственной деятельности.

Второе. Государственное регулирование следует рассматривать как систему, в которой проецируются ключевые признаки макроэкономических систем, и в частности, их структура. Госрегулирование, поэтому, должно использовать широкий спектр структурных оценок.

Третье. Общая классификация форм государственного регулирования включает в себя:

— регулирование в государственном секторе экономики,

— регулирование в других секторах.

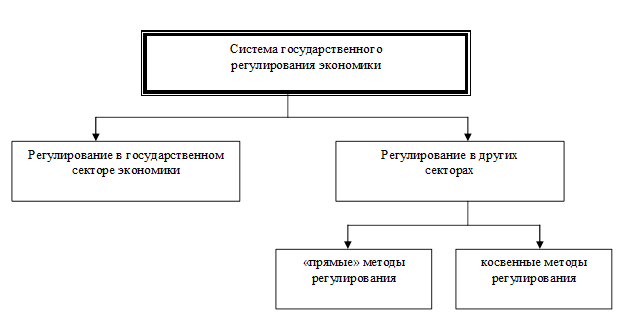

В госсекторе регулирование имеет своей целью повышение эффективности использования государственных средств, в других секторах – создание условий для реализации хозяйственной деятельности. Создание таких условий может осуществляться с использованием мер «прямого»[22] воздействия, имеющих регламентирующий характер (ограничивающих, нормирующих, предписывающих), а также на основе использования косвенных (экономических) методов (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Общая структура системы государственного регулирования

Четвертое. Во всех секторах макроэкономической системы, вне зависимости от того, какой из способов ее структуризации мы используем (по видам экономической деятельности, региональный , корпоративный) на современном этапе реформирования существует единая тенденция – развитие предпринимательства.

Современная наука сумела охарактеризовать основные черты предпринимательства[23]. При этом использовались исключительно качественные характеристики. Количественные характеристики, однозначно описывающие предпринимательство и предпринимательские структуры, до сих пор отсутствуют как в научно-теоретической, так и в методической литературе.

Это, безусловно, сужает аналитические возможности. Итог – сложность четкой идентификации предпринимательских структур и невозможность обоснованного отнесения конкретных организаций к организациям предпринимательского типа. В этих условиях, пользуясь идеологией предпринимательства как основой хозяйственной деятельности субъектов, функционирующих в рыночной среде, можно рассматривать предпринимательскую деятельность как общий процесс. Имеется в виду, что хозяйствующие субъекты либо уже относятся к организациям предпринимательского типа, либо стремятся к этому. Тогда государственное регулирование в различных секторах экономики можно рассматривать как государственное регулирование предпринимательства.

Пятое. Идеология предпринимательского поведения (его стремление к реализации конструктивных инициатив и внедрению эффективных инноваций) как идеология экономического поведения проникла и в государственный сектор. Характеристики, свойственные предпринимательству, являются ориентирами деятельности по управлению государственным имуществом.

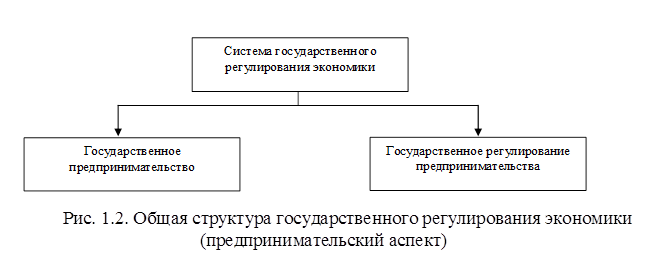

Государство в данном секторе есть и собственник, и хозяйствующий субъект, опирающийся на принципы эффективного хозяйствования, свойственного развитию рыночных отношений и стремлению к экономической целесообразности (в широком смысле этого слова). Можно утверждать, поэтому, что деятельность в этом секторе является по своей сути предпринимательской деятельностью, которая осуществляется в рамках государственного предпринимательства. Тогда структура системы государственного регулирования экономики примет следующий вид (рис. 1.2).

Шестое. Непосредственным объектом изучения в контексте рассматриваемой тематики является государственное предпринимательство, как самостоятельная подсистема (система).

Государственное предпринимательство в строительстве нуждается в детальном теоретическом анализе.

Государственное предпринимательство как термин давно используется в мировой экономической литературе[24].

Его широкому использованию способствовало установившееся в последнее десятилетие минувшего века понятие «новой экономики». Для определения «новой экономики» используется несколько подходов. Ряд авторов ассоциируют ее появление с Интернет-экономикой и созданием виртуальных организаций[25], другие – с динамикой развития и видоизменения рынков, что требует от руководителей бизнеса активности и мобильности. В работе[26], внесшей значительный вклад в развитие теории госпредпринимательства, выделяется семь главных признаков «новой экономики».

Во-первых, «новая экономика» основана на новых знаниях и передовых технологиях, в которых на первых план выходит интеллектуальная составляющая товара. Наукоемкие продукты стали определяющим фактором экономического роста. Это относится не только к организациям-инноваторам, но и к организациям-имитаторам, т. к. «формируется устойчивая тенденция наделения товара интеллектуальным имиджем, что также является отличительной особенностью товара и рынка в условиях «новой экономики»[27]. Ясно, что истинное или условное наделение товара в восприятии потребителя интеллектуальным имиджем – это задача маркетологов.

Во-вторых, обработка и обмен информацией стали более мощным и эффективным средством ведения бизнеса, чем перемещение физических товаров. В настоящее время практически нет барьеров для обмена бизнес-информацией. Ключевые преимущества имеют те компании, которые могут быстро реагировать на рыночные изменения и адаптироваться к новым условиям в реальном времени и которые научились постоянно видоизменять свою структуру, методы ведения бизнеса, продукцию, и услуги. Опережающее и адекватное реагирование на изменения осуществляется на основе постоянно актуализируемой информации. Возрастает роль информационных систем, которые в условиях динамично развивающегося рынка обеспечивают выявление перспективных возможностей фирмы и формирование ее конкурентных преимуществ.

В-третьих, фокус предпринимательского внимания окончательно сместился с производства продукции на оказание услуг; большая часть рабочей силы занята в сфере услуг или обработки информации. Компьютеризация общества и сетезация бизнеса положили начало эпохе массового производства услуг, что вызвало бурное развитие маркетинга услуг.[28]

В-четвертых, особое значение приобретает не физическая составляющая капитала, а человеческий капитал, и, что особенно важно, социальный капитал. Характерно, что концепция социально-ответственного маркетинга стала одной из приоритетных для современного предпринимательства.

В-пятых, на развитых рынках идет усиление конкуренции и превращение инновационного процесса не только в достаточный, но и необходимый (критический) элемент успеха.

Последовательное внедрение инновации в соответствии с логикой жизненного цикла продукта обеспечивает длительное функционирование бизнес-субъектов в динамичной рыночной среде. Оно позволяет достичь значительных конкурентных преимуществ, активно внедряться в новые рыночные сферы, модифицировать продукцию в соответствии с инновационными изменениями в различных отраслях и сферах деятельности. Не будет преувеличением следующее утверждение: «новая экономика» – это всегда инновационная экономика, в которой приоритет отдается эффективным инновационным инициативам.

В-шестых, новая экономика – это экономика взаимосвязей и взаимозависимостей: изменяется отношение к организации и рынку, возникают новые возможности привлечения потребителей. Экономика делается все более целостной (изменения, происходящие за пределами достаточно узких бизнес-сфер, ощущаются всеми участниками рынка). Предпринимательский риск, неуверенность и постоянные изменения становятся правилом. Ожидается, что «новая экономика» породит принципиально новый тип организации (различные формы «мягких систем»), а значит, и новые теории управления этими организациями, что потребует дальнейшего совершенствования теории и практики управления.

Наконец, в-седьмых, «новая экономика» есть экономика расширения государственного предпринимательства, модификации его форм и методического инструментария. С одной стороны, государственное предпринимательство является формой участия государства в макроэкономических процессах. Но с другой – становится условным партнером частного бизнеса, подчиняется хозяйственному законодательству, охватывающему микроуровень.

В определении социально-экономического содержания госпредпринимательства пока не достигнуто единства взглядов. Подход, который можно характеризовать как традиционный, связывает государственное предпринимательство с деятельностью государственных предприятий (полностью или в основном). В качестве базового отличительного признака госпредпринимательства (в сравнении с частным бизнесом) используют особую мотивацию и социальную направленность деятельности субъектов государственного предпринимательства.